12

Сердится ли рычащая собака?

У меня нет собаки, но частью моей большой семьи являются собаки нескольких друзей. Один из моих любимцев — Рауди, помесь золотистого ретривера и бернского зенненхунда; энергичный и веселый пес, всегда готовый к действиям. В соответствии со своим именем Рауди много лает и прыгает, а также рычит, когда приближаются другие собаки или незнакомые люди. Другими словами, это обычная собака.

Иногда Рауди с трудом может сдерживаться, и однажды это едва не стало причиной больших проблем. Его владелица, моя подруга Энджи, вывела Рауди на прогулку, и какой-то подросток подошел, чтобы погладить собаку. Рауди не знал мальчика и стал лаять и прыгать на него. Никакого видимого вреда не было, поэтому было удивительно, что через несколько часов его мать (которая отсутствовала) написала заявление и зарегистрировала Рауди как «потенциально опасную собаку». Бедному Рауди пришлось несколько лет после этого носить на улице намордник. А если бы он прыгнул снова на кого-нибудь, он был бы зарегистрирован как злобная собака и, возможно, даже усыплен.

Мальчик испугался Рауди и воспринял его как сердитого и опасного пса. Когда вы видите собаку, которая лает и рычит, сердится ли она на самом деле? Или это просто территориальное поведение или слишком шумная попытка быть дружелюбным? Короче говоря, могут ли собаки переживать эмоции?

Кажется, что здравый смысл говорит: да, конечно, Рауди ощущает эмоции, когда рычит. Это вопрос исследован в многочисленных книгах, например «Эмоциональная жизнь животных» Марка Бекоффа, «Эти удивительные животные» Вирджинии Морелл или «Как собаки любят нас» Грегори Бернса. Десятки новостных сообщений рассказывают нам о научных открытиях в области эмоций у животных: собаки ревнивы, крысы испытывают сожаление, речные раки ощущают беспокойство и даже мухи боятся приближающейся мухобойки. И, разумеется, если вы живете с домашними любимцами, вы наверняка видели их поведение, которое выглядит эмоциональным: они носятся в испуге, прыгают от радости, подвывают в печали, довольно мурлычут. Кажется очевидным, что животные испытывают эмоции так же, как мы. Карл Сафина, автор книги «Без слов: что думают и ощущают животные» лаконично излагает это так: «Итак, есть ли у других животных человеческие эмоции? Да, есть. Если ли у людей эмоции животных? Да, в основном это одно и то же».

Рис. 12.1. Рауди

Некоторые ученые не так уверены. Они предполагают, что эмоции у животных — просто иллюзия: что у Рауди есть нейронные цепи, которые инициируют поведение, направленное на выживание, а не для эмоций. С их точки зрения Рауди может приближаться или удаляться при доминировании или подчинении, чтобы защитить свою территорию или избежать угрозы. Утверждается, что в этих случаях Рауди может испытывать удовольствие, боль, возбуждение и прочие разновидности аффекта, но у него нет психических орудий, чтобы испытывать что-нибудь сверх этого. Это последнее объяснение глубоко неудовлетворительно, поскольку отрицает наш собственный опыт. Миллионы владельцев домашних животных поставили бы деньги на то, что их собаки рычат, когда сердятся, вешают голову в печали и прячут голову от стыда. Трудно представить, что такие восприятия — это иллюзии, построенные вокруг нескольких общих аффективных реакций.

Я сама была жертвой очарования животных эмоций. Много лет в спальне у моей дочери жило несколько морских свинок. Однажды мы купили малышку Капкейк. В первую неделю, оказавшись одна в незнакомой клетке, Капкейк издавала звуки, похожие на плач. Я носила ее с собой в кармане теплого и уютного свитера, и от этого она счастливо пищала. Каждый раз, когда я приближалась к клетке, остальные свинки визжали и удирали, но маленькая Капкейк сидела на месте, как будто ждала, когда я ее возьму, а затем немедленно тыкалась носиком в мою шею. В эти моменты было очень трудно противостоять убеждениям, что она любит меня. В течение многих месяцев Капкейк была моей вечерней компаньонкой. Когда я работала за столом, она сидела на моих коленях и урчала. Все в нашей семье подозревали, что Капкейк — щенок, запертый в теле морской свинки. И все же, будучи ученым, я знала, что мои восприятия не обязательно раскрывают то, что на самом деле ощущала малышка Капкейк.

В этой главе мы систематически изучим, какие животные способны к чувствам, основываясь на их нейронных сетях и экспериментальных исследованиях. Чтобы внимательно рассмотреть свидетельства, нам понадобится отбросить свои нежные чувства к домашним любимцам, а также эссенциалистскую теорию человеческой природы. Ученые в значительной мере соглашаются, что многие из животных на планете, от насекомых и червей до людей, обладают одной и той же базовой схемой нервной системы. Они даже более-менее соглашаются, что мозги животных построены в соответствии с одним общим чертежом. Но, как знает любой, кто ремонтировал дом, дьявол кроется в деталях, когда от чертежа переходишь к реальности. Когда дело доходит до сравнения мозгов у разных видов, даже если у них одинаковая схема зон, микроскопические различия в связях иногда так же важны, как и эти крупномасштабные сходства.

Теория конструированния эмоций предлагает нам задаться вопросом, есть ли у животных три необходимых компонента для создания эмоций. Первый компонент — интероцепция: есть ли у животных нейронное оборудование для создания интероцептивных ощущений и переживания их как аффекта? Второй компонент — понятия для эмоций: могут ли животные изучить чисто ментальные понятия вроде «страха» и «счастья», а если да, то могут ли они предсказывать с помощью этих понятий, чтобы категоризировать свои ощущения и создавать эмоции подобно нашим? И последнее — социальная реальность: могут ли животные делиться своими понятиями для эмоций друг с другом, чтобы они переходили к следующему поколению?

Чтобы понять, способны ли животные к чувствам, мы сосредоточимся главным образом на обезьянах, поскольку они являются нашими ближайшими эволюционными родственниками. В ходе этого процесса мы установим, есть ли у животных виды эмоций, которые есть у нас… и ответ несколько неожиданный.

***

Все животные управляются своими телесными ресурсами, чтобы оставаться в живых, так что у всех них должна иметься какого-то рода интероцептивная сеть. Моя лаборатория вместе с нейробиологами Вимом Вандуффелем и Данте Мантини задалась целью проверить эту сеть у макак, и мы добились успеха. (Примерно 25 миллионов лет назад у макак и людей был общий предок.) Мы установили, что некоторые части интероцептивной сети макак совпадают с частями интероцептивной сети людей, но есть и определенные различия. Сеть у макак построена для функционирования с помощью предсказаний — таким же образом, как работает сеть у людей.

Макаки так же легко испытывают аффект. Они не могут рассказать нам словами, как они чувствуют, но у одной из моих бывших аспиранток Элизы Блисс-Моро есть подтверждения, что они демонстрируют те же самые телесные изменения в тех же самых ситуациях, что и мы, когда мы испытываем аффект. Элиза изучает макак в Калифорнийском национальном центре исследования приматов в Калифорнийском университете в Дэвисе. Ее обезьяны смотрели три сотни видеороликов, на которых другие обезьяны играли, дрались, спали и так далее, а в это время Элиза отслеживала движения их глаз и кардиососудистые реакции. Она установила, что активность в автономной нервной системе обезьян идентична той, что была бы у людей при просмотре этих видеороликов. У людей эта деятельность нервной системы связана с аффектом, который они ощущают; это ведет к предположению, что макаки испытывают приятный аффект, когда смотрят на позитивное поведение (например, поиск пищи и уход друг за другом), и неприятный аффект, когда они наблюдают за неприятным поведением (например, съеживанием).

На основании этих и других биологических сигналов можно заключить, что макаки вполне определенно обрабатывают интероцептивные сигналы и ощущают аффект, а если это правда, то и человекообразные обезьяны — шимпанзе, бонобо, гориллы и орангутаны — также, несомненно, ощущают аффект. Что до млекопитающих в целом, то тут труднее сказать что-то уверенно. Несомненно, они испытывают удовольствие и боль, а также настороженность и усталость. У многих млекопитающих есть цепи, которые выглядят похоже на наши, но имеют другие функции, так что мы не можем ответить на этот вопрос, просто проверяя подобие. По моим сведениям, никто специально не изучал интероцептивную схему собак, однако по их поведению вполне ясно, что они обладают аффективной жизнью. А что насчет птиц, рыб или рептилий? Мы не знаем наверняка. Я должна признаться, что эти вопросы заботят меня как обычного гражданина (как называет меня мой муж в те моменты, когда я не занимаюсь наукой). Я не могу покупать мясо или яйца в супермаркете или пытаться избавиться от чертовски раздражающих мушек на своей кухне, не задаваясь вопросом… что чувствуют эти создания?

Мне кажется, что лучше всего признать, что все животные могут испытывать аффект. Я понимаю, что эта дискуссия потенциально может перенести нас с научной почвы в область этики, с опасной близостью подходя к моральным вопросам: таким как боль и страдания лабораторных животных, проблема животных, специально выращиваемых в пищу, и чувствуют ли рыбы боль, когда им в рот попадает крючок. Опиаты (природные химические вещества, облегчающие страдания нашей нервной системы) найдены у рыб, нематод, улиток, креветок, крабов и некоторых насекомых. Даже крохотные мушки могут ощущать боль; мы знаем, что они могут научиться избегать запахов, которые объединены с ударом током.

Философ XVIII века Иеремия Бентам полагал, что какое-то животное принадлежит сфере человеческой морали только в случае, если мы можем доказать, что оно может ощущать удовольствие или боль. Я не согласна с этим. Животное достойно включения в сферу нашей морали, если есть хоть какая-то возможность, что оно может ощущать боль. Удерживает ли это меня от того, чтобы прихлопнуть муху? Нет, но я сделаю это быстро.

У макак есть важное отличие от людей в отношении аффекта. Очень многие объекты в нашем мире, от крохотных насекомых до величайших гор, вызывают флуктуации в бюджете вашего тела и меняют наши аффективные переживания. Таким образом, у нас огромная аффективная ниша. Однако макак не заботят столько вещей, как вас и меня. Их аффективная ниша намного меньше; вид величественных вершин на расстоянии не оказывает ни малейшего влияния на их бюджет. Проще говоря, для нас гораздо больше вещей имеют значение.

Аффективная ниша — та область жизни, где размер действительно имеет значение. Если мы в лаборатории показываем младенцу кучу игрушек, обычно они находятся внутри его аффективной ниши. Моя дочь София сортировала бы ради забавы свои игрушки по форме, по цвету, по размеру, снова и снова, статистически оттачивая различные затрагиваемые понятия. У макак дело обстоит иначе. Сами по себе игрушки неинтересны, не влияют на бюджет тела и не заставляют обезьян формировать понятия. Нам придется предложить макаке какую-нибудь награду, например вкусный напиток или угощение, чтобы перевести игрушки в аффективную нишу макаки и, соответственно, иметь возможность начать статистическое обучение. (Элиза рассказывала мне, что любимые угощения макак включают сок из белого винограда, сухофрукты, сухой завтрак Honey Nut Cheerios, виноград, огурцы, клементины и попкорн). Повторяйте вознаграждение достаточное количество раз, и макака выучит сходство между игрушками.

Человеческий детеныш тоже получает вознаграждение от тех, кто о нем заботится: не просто вкусное угощение вроде материнского молока или молочной смеси, но также повседневное воздействие ухода за ресурсами его тела. Ухаживающие люди становятся частью его аффективной ниши, поскольку они кормят, согревают и так далее. Он родился с зачаточными понятиями запаха и голоса матери, которые изучал в утробе. В первые несколько недель жизни он учится объединять другие перцептивные закономерности для своей матери, например ощущение от ее прикосновений и — со временем — вид ее лица, поскольку она регулирует бюджет его тела. Она и другие ухаживающие люди также привлекают внимание ребенка к интересным вещам в мире. Он следит за их взглядами на какой-нибудь предмет (например, лампочку), далее они смотрят на него, затем снова на лампочку и говорят о том, что он видит. Они говорят ребенку слово «лампочка», намеренно предупреждая и ориентируя его «сюсюкающим» тоном голоса.

Другие приматы не делятся вниманием таким образом и не могут использовать это для регулирования бюджетов тел так, как это делают люди. Мама-макака может проследить за взглядом ребенка, но она не станет переводить взгляд с предмета на лицо детеныша и обратно, как бы приглашая малыша поинтересоваться, о чем она думает. Детеныши приматов изучают понятия без прямого вознаграждения от присутствия матери, но не в том диапазоне и не с тем разнообразием, как делают младенцы-люди.

Почему у людей и макак настолько разные по размеру аффективные ниши? Прежде всего, интероцептивная сеть макак развита меньше, чем у людей, в частности, цепи, которые помогают контролировать прогностические ошибки. Это означает, что макака не так ловко уделяет внимание каким-то вещам в мире на основании прошлого опыта. Более важно то, что человеческий мозг почти впятеро больше по размеру, чем мозг макаки. У нас намного больше связность в управляющей системе и в элементах нашей интероцептивной системы. Человеческий мозг использует это мощное оборудование, чтобы сжимать и обобщать ошибки прогноза, как мы обсуждали в . Это позволяет нам встроить и обработать больше сенсорной информации от большего числа источников и более эффективным образом по сравнению с макакой изучать чисто ментальные понятия. Вот почему величественные горы могут входить у вас в аффективную нишу, а у макак — нет.

***

Интероцептивной сети в совокупности с аффективной нишей, которую она помогает создавать, недостаточно для ощущения и восприятия эмоций. Для этого мозг должен быть приспособлен к тому, чтобы строить понятийную систему, конструировать понятия для эмоций и приписывать ощущениям смысл эмоций — у себя и у других. Гипотетическая макака со способностью к эмоциям должна быть в состоянии посмотреть на другую макаку, качающуюся на дереве, и увидеть не только физическое перемещение, но и случай «радости».

Животные определенно могут учиться понятиям. Обезьяны, козы, коровы, еноты, хомяки, панды, обыкновенные тюлени, бутылконосые дельфины и множество других животных изучают понятия с помощью запахов. Вы можете не думать о запахе как о понятийном знании, однако каждый раз, когда вы ощущаете один и тот же аромат, например попкорн в кинотеатре, вы категоризируете. Смесь химических веществ в воздухе каждый раз отличается, и тем не менее вы воспринимаете попкорн. Аналогичным образом большинство животных используют обонятельные понятия для распознавания друзей, врагов и потомства. Многие другие животные изучают понятия также по виду или звуку. Овцы, по-видимому, распознают друга по мордам (!), а козы — по звукам голоса.

В лабораторных условиях животные могут изучить дополнительные понятия, если вы вознаграждаете их едой или питьем, расширяя их аффективную нишу. Павианы могут научиться отличать «B» от «3» независимо от шрифта, а макаки могут отличать изображения животных от изображений пищи. Макаки-резусы могут изучить понятие «макак-резус» и отличать его от «японского макака», хотя они принадлежат к одному виду и отличаются только по цвету. (Не напоминает ли это вам то, что делают люди?) Макаки могут даже научиться понятиям для различения стилей живописи Клода Моне, Винсента ван Гога и Сальвадора Дали.

Однако понятия, которым обучаются животные, — не то же самое, что человеческие понятия. Люди конструируют понятия на основе цели, а в мозге макак просто нет необходимых для этого связей. Это та же самая нехватка связности, которая отвечает за уменьшенный размер их аффективной ниши.

Что насчет человекообразных обезьян — могут ли они конструировать понятия на основе цели? У шимпанзе, наших ближайших родственников, мозг больше, чем у макак, в нем больше связей, необходимых для интеграции сенсорной информации. Тем не менее человеческий мозг все еще втрое больше, чем у шимпанзе, с большим количеством этих важных связей. Это не исключает наличия у шимпанзе понятий, основанных на цели. Просто более вероятно, что ваш мозг лучше приспособлен для создания чисто ментальных понятий, таких как «богатство», в то время как мозг шимпанзе лучше приспособлен для созданий понятий для действий и конкретных объектов, таких как «поедание», «собирание» и «банан».

Человекообразные обезьяны почти наверняка имеют понятия для физического поведения, например раскачивания на ветках. Большой вопрос — может ли один шимпанзе увидеть другого, качающегося на дереве, и воспринять случай «радости»? Это потребовало бы, чтобы у наблюдающего шимпанзе имелось чисто ментальное понятие и чтобы он сделал вывод о замысле раскачивающегося шимпанзе, то есть чтобы он сделал умозаключение о психическом состоянии. Большинство ученых считает, что умозаключения о психическом состоянии — базовая способность человеческой психики. Поэтому на кону стоит многое, если человекообразные обезьяны все же умеют это делать. Мы знаем, что обезьяны этого не могут; они способны понять, что человек делает, но не то, что он думает, желает или чувствует.

Что касается человекообразных обезьян, то можно допустить, что они могут делать умозаключения о психическом состоянии и конструировать понятия, основанные на цели, но научных доказательств этому не имеется. Возможно, у шимпанзе есть предпосылки, поскольку они умеют устанавливать некоторые ментальные сходства среди перцептивных различий. Например, они знают, что леопарды взбираются на деревья, змеи взбираются на деревья и обезьяны взбираются на деревья. Можно представить, что шимпанзе способны распространить это понятие на новое животное, которое может делать аналогичное действие (например, на домашнюю кошку), и предсказать, что кошка может взбираться на дерево. Однако человеческое понятие «взбираться» — больше, чем просто действие; это цель. Соответственно, настоящей проверкой было бы, смогут ли шимпанзе понять, что у человека, взбегающего по лестничному пролету, карабкающегося по стремянке или ползущего вверх по скале, есть общая цель — «взбираться». Такая психическая способность показала бы нам, что шимпанзе действительно могут выйти за пределы чисто физического сходства, группируя вместе примеры подъема, которые выглядят по-разному, но преследуют одну и ту же ментальную цель. А если бы шимпанзе могли понять, что продвижение вверх в социальной иерархии — такое же взбирание, то их понятия были бы идентичными с нашими. Человеческие дети могут достичь этого, как мы узнали в , если у них есть слово для представления этого понятия. Соответственно, следующий вопрос: есть ли у человекообразных обезьян способность изучать слова и использовать их для изучения понятий так же, как это делают человеческие дети?

Специалисты пытаются обучить шимпанзе языку начиная с 1960-х годов, обычно с помощью визуальной системы символов, например американского жестового языка, — ведь их голосовой аппарат не слишком приспособлен к человеческой речи. Человекообразные обезьяны могут научиться использовать сотни слов или других символов, чтобы относить их к определенным параметрам мира, если у них все время будет иметься вознаграждение. Они могут даже комбинировать символы, чтобы передавать сложные требования пищи, например «сыр есть — желание» и «жевательная резинка спешить — желание немного взять». Ученые все еще спорят, понимают ли обезьяны значение символов или они просто имитируют поведение преподавателей, чтобы получить вознаграждение. Для наших целей самые важные вопросы таковы: могут ли человекообразные обезьяны изучать и использовать слова или символы самостоятельно, без явного вознаграждения, и могут ли они строить чисто ментальные понятия вроде «богатства» или «печали».

К настоящему времени у нас есть очень мало свидетельств, что человекообразные обезьяны могут изучать и использовать символы самостоятельно. Похоже, что у них только одно понятие, которое они могут связать с каким-то символом, не требуя внешнего вознаграждения, — «пища». Но когда обезьяны обучились использовать какое-нибудь слово, делают ли они следующий шаг? Используют ли они слово в качестве приглашения выйти за пределы того, что они видят, слышат, трогают и пробуют на вкус, чтобы сделать вывод о чем-то психическом? Мы пока не знаем. Слова определенно не побуждают человекообразных обезьян искать понятия в психике других созданий — так, как это делает человеческий ребенок. Но здесь есть интересные возможности. Например, похоже, что шимпанзе могут категоризировать по-разному выглядящие предметы в соответствии с их назначением — орудия, контейнеры, пища, — если вы вознаграждаете их и если у них уже не понаслышке имелся опыт с таким назначением. Более того, если вы учите их ассоциировать какой-нибудь символ с какой-нибудь категорией (например, «орудие») и награждаете их, то они могут сопоставить этот символ с незнакомыми орудиями.

Используют ли человекообразные обезьяны слова таким образом только для того, чтобы потребовать вознаграждение? Скептики указывают, что человекообразные обезьяны определенно не используют символы или слова, чтобы говорить о погоде или своих детенышах; они могут ссылаться на что-то отличное от вознаграждения, но только если вознаграждение ожидает на другом конце. (Было бы интересно понаблюдать, что произойдет с обезьянами, обученными символам, если их преподаватели прекратят вознаграждать их. Продолжат ли они использовать символы?) Важный момент, я думаю, в том, что слова не кажутся органической частью аффективной ниши у большинства человекообразных обезьян, как это происходит у типичных человеческих детей. Для человекообразных обезьян слова сами по себе не стоят изучения.

Одним важным исключением из этого рассказа могут быть бонобо. Это весьма социальные создания, намного более равноправные и взаимодействующие, чем обыкновенные шимпанзе. У них также более широкая сеть социальных отношений, и они дольше играют перед принятием ролей взрослых. Некоторые бонобо, похоже, способны выполнять задания без внешнего вознаграждения, в то время как обыкновенным шимпанзе оно кажется необходимым. Возьмите историю Канзи, детеныша бонобо, который смотрел, как его приемная мать и другие взрослые бонобо зарабатывали пищевое вознаграждение за изучение языка символов. К шести месяцам Канзи, похоже, тоже изучил символы, причем самостоятельно, наблюдая за другими бонобо, зарабатывающими вознаграждение. В какой-то момент ученые обнаружили при тщательной проверке, что Канзи, по-видимому, в определенной степени понимает разговорный английский. Таким образом, возможно, что мозг бонобо, погруженный в обогащенную языком среду, может изучить значение определенных слов.

В отличие от бонобо, обыкновенные шимпанзе характеризуются как очаровательные умные создания с темной стороной. Они охотятся и убивают друг друга при возможности, чтобы захватить территорию или получить пищу. Они также нападают на незнакомых безо всякой причины, сохраняя жесткую иерархию доминантности, и бьют самок для сексуального подчинения. Между тем бонобо разрешают конфликты с помощью секса — это намного лучше, чем убийство.

Тем не менее у шимпанзе в лабораторных условиях, возможно, создана безосновательно дурная репутация, когда дело касается изучения понятий. Обезьян, участвовавших в языковых экспериментах, забирали от матерей в детстве и воспитывали в окружении людей, что значительно отличается от их природной среды. Эти детеныши могли бы нормально жить с матерью до десяти лет и воспитываться ею до пяти лет, так что такое преждевременное отделение могло изменить связи в интероцептивной сети каждого шимпанзе и сильно повлиять на результаты экспериментов. (Представьте себе, что таким же образом забрали ребенка у женщины!)

При проверке в более естественных обстоятельствах аффективная ниша шимпанзе, похоже, шире, чем предполагают многие эксперименты. За это мы должны благодарить специалиста по приматам Тецуро Мацузаву из Института по исследованию приматов Киотского университета. Мацузава решил весьма впечатляющую проблему. У него были три поколения шимпанзе, которые жили под открытым небом на территории, выглядевшей как лес. Каждый день шимпанзе по своей воле приходили в лабораторию, чтобы участвовать в экспериментах. Иногда им, конечно, давали вознаграждение, но акцентировать внимание на этом — значит упустить самое важное. У этих животных были длительные доверительные отношения с Мацузавой и другими экспериментаторами института. Шимпанзе-мама нередко держала детеныша на коленях и позволяла человеку вести эксперимент с ним. Например, в одном исследовании проверялось, как дети человека и шимпанзе изучают понятия для зверей, мебели и транспортных средств (с использованием маленьких копий). Процесс изучения шел без вознаграждения, при этом каждый детеныш тестировался, когда он сидел на коленях у матери. Близости к матери и доверительных связей с экспериментатором могло быть достаточно, чтобы перевести ситуацию в аффективную нишу детеныша шимпанзе. Невероятно, но при таких условиях детеныши шимпанзе и человека формировали понятия одинаково хорошо. Однако человеческие дети по собственной инициативе манипулировали объектами (например, катая игрушечные грузовики), увеличивая вероятность формирования понятий, а шимпанзе так не делали.

Группа Мацузавы была бы идеальной для изучения пределов понятийных способностей шимпанзе. Мы могли бы исследовать детенышей шимпанзе, понятийная система которых еще пластична, в природной среде на коленях у матерей, возможно, проводя эксперименты с построением понятий, описанные в . Способны ли детеныши шимпанзе использовать бессмысленное слово вроде «тома», чтобы сгруппировать вместе предметы или изображения, у которых очень мало перцептивного сходства, как это делают человеческие дети?

В настоящее время, однако, у нас нет надежных подтверждений, что шимпанзе могут сформировать понятия на основе целей. Они не могут вообразить что-то совершенно новое, наподобие летающего леопарда, хотя у них и у макак есть сеть, которая аналогична человеческой сети пассивного режима работы (часть интероцептивной сети). Они не могут рассмотреть одну и ту же ситуацию с различных точек зрения. Они не могут вообразить будущее, которое отлично от настоящего. Они также не осознают, что основанная на цели информация находится внутри головы других созданий. Вот почему шимпанзе и другие человекообразные обезьяны, вероятнее всего, не могут создавать понятия, основанные на цели. При наличии вознаграждения человекообразные обезьяны могут научиться какому-нибудь слову, но они не могут по собственной инициативе использовать это слово для формирования какого-либо ментального понятия с некоторой целью, например «вещи, которые вкусны с термитами».

Любое понятие может быть основанным на цели (вспомните, что «рыба» может быть домашним любимцем или обедом), но понятия эмоций являются исключительно основанными на цели, поэтому представляется крайне вероятным, что шимпанзе не могут усвоить понятия эмоций, такие как «счастье» или «сердитость». Даже если они могут изучить слово для эмоций, например «сердитый», неясно, могут ли они понять его и использовать на основании цели, например категоризировать действия другого существа как «сердитость».

Иногда кажется, что человекообразные обезьяны понимают чисто ментальные понятия, хотя на самом деле этого нет. В одном эксперименте шимпанзе зарабатывали жетоны за выполнение заданий, а потом могли обменивать их на еду. Они сами научились копить жетоны, чтобы обменивать их на желаемое угощение. Когда вы смотрите, как шимпанзе участвуют в таких сделках, есть искушение заключить, что они понимают понятие «деньги». Однако в данном случае жетоны — просто инструмент для получения пищи, а не форма валюты, которую можно в целом обменивать на товары. Шимпанзе, в отличие от людей, не понимают, что деньги имеют ценность сами по себе.

Если шимпанзе не могут формировать основанные на цели понятия, то у них неизбежно нет естественных средств, чтобы одно животное обучало другое; иными словами, у них нет социальной реальности. Даже если они узнают понятие вроде «сердитости» от преподавателя-человека, это поколение не создает контекст для следующего поколения, чтобы загрузить такое понятие в их мозги. У шимпанзе и других приматов есть общие занятия, например раскалывание орехов камнями, однако матери не учат своих детей по собственной инициативе более утонченным кулинарным моментам; дети учатся посредством наблюдения. Например, если в стае макак в Японии один участник начинает мыть свою пищу перед едой, то за десять лет три четверти взрослых особей в стае перенимают эту практику. Такого рода коллективная интенциональность очень ограниченна по сравнению с тем, чего люди добиваются словами и изобретаемыми нами ментальными понятиями.

Способность людей к социальной реальности кажется уникальной для животного мира. Только мы можем создавать чисто ментальные понятия с помощью слов и делиться ими. Только мы можем использовать эти понятия, чтобы более эффективно управлять собственными телесными ресурсами и ресурсами других людей, когда мы сотрудничаем и соревнуемся друг с другом. Только у нас есть понятия для психических состояний, таких как понятия эмоций, для прогнозирования и придания смысла ощущениям. Социальная реальность — это суперспособность людей.

Это возвращает нас к Мацузаве и его шимпанзе. Он замечательно встроил группу шимпанзе в человеческую культуру, сохранив их семейные отношения. Мне интересно, повлияет ли со временем весьма человеческий культурологический контекст Мацузавы на развитие мозга детенышей шимпанзе, когда они воспитываются матерями, окультуренными группой доверяющих любящих людей.

Вирджиния Морелл в книге «Эти удивительные животные» приводит пример, который я считаю особенно поразительным: два экспериментатора оказывали социальную помощь кормящей матери-шимпанзе. Мать не хотела кормить своего детеныша, но экспериментаторы мягко ободряли ее. По словам Морелл, «исследователь осторожно брал малыша и сажал его в руки матери. Лапы детеныша вцеплялись в шерсть. Далее мать пыталась кормить, но плакала, когда малыш хватался за сосок; казалось, что она собирается бросить детеныша на пол. Однако снова слышался мягкий голос ученого. Он говорил успокаивающе: “Да, поначалу это может быть больно, но скоро не будет”. И мать медленно успокаивалась, прижимала малыша к груди и позволяла ему сосать». Каждый день тысячи женщин впервые пробуют накормить ребенка, и я по опыту скажу, что это адски больно. Но кто-нибудь еще (няня, старшая родственница или подруга) участливо ободряет и показывает, что нужно делать, и в конечном итоге все оказывается хорошо.

Для мамы-шимпанзе эти люди были не просто заботящимися лицами, они эмоционально влияли на нее, регулируя бюджет ее тела. Мать с детенышем и их взаимоотношения купались в человеческой культуре. Создаст ли такой социальный контакт разницу для языка и понятийных способностей этих шимпанзе в долговременной перспективе? Если их потомство в конечном итоге станет способно формировать понятия на основе целей, это будет совершенно новой ситуацией.

***

Что ж, шимпанзе и другие приматы, по-видимому, не имеют понятий для эмоций или социальной реальности. Что насчет собак, как Рауди? В конце концов, мы выращиваем собак, чтобы они были нашими компаньонами, поэтому они, как и мы, — поистине социальные создания. Если какие-нибудь животные, помимо человека, и способны к эмоциям, то собак следует рассматривать как первых кандидатов на эту роль.

Два десятилетия назад русский ученый Дмитрий Беляев всего лишь примерно за сорок поколений преобразил диких лис в нечто подобное одомашненным собакам. Каждый раз, когда самки лис давали потомство, Беляев выбирал лисят, которые были наиболее любопытными и менее всего агрессивными к людям, и селективно скрещивал их. Выращенные в ходе эксперимента животные выглядели как собаки; их черепа были короче, они отличались более широкими мордами, закрученными хвостами и вислыми ушами, хотя Беляев вовсе не проводил отбор по этим признакам. Химический состав был ближе к собакам, чем к лисицам. Кроме того, у них было сильное стремление взаимодействовать с людьми. Современные собаки также скрещивались долгое время для получения определенных желательных характеристик, например привязанности, а заодно появились другие признаки, возможно, даже нечто похожее на человеческие понятия для эмоций.

Я думаю, что одна из непреднамеренно полученных характеристик — нервная система собак. Мы можем регулировать распределение ресурсов тела собаки, а собаки, в свою очередь, могут регулировать распределение наших. (Я бы не удивилась, если бы собаки и их хозяева даже синхронизировали свои частоты сердечных сокращений, как это делают близкие друг другу люди.) Мы также, вероятно, отбирали собак по глазам, которые нам кажутся выразительными, и лицевым мускулам, которые легко двигаются и служат холстом, на котором мы можем рисовать сложные психические состояния. Мы любим собак так сильно, что выращиваем их, чтобы они отвечали нам взаимностью или, по крайней мере, чтобы мы видели, что они нас любят. Мы общаемся с ними как с маленькими почти-людьми, только на четырех ногах и с шерстью. Но испытывают ли и воспринимают ли собаки человеческие эмоции?

Собаки, как и другие млекопитающие, ощущают аффект. Тут нет ничего особо удивительного. Один из видимых способов выражения аффекта — виляние хвостом. Они сильнее виляют хвостом вправо во время приятных событий, например при виде хозяина, а влево — при неприятных событиях, например при виде незнакомой собаки. Выбор стороны связан с активностью мозга: считается, что виляние вправо означает относительное увеличение активности в левой половине мозга, и наоборот.

Также кажется, что собаки смотрят на хвосты других собак, чтобы воспринимать аффект. Они более расслабленны, когда видят покачивания хвоста вправо, и более напряжены, когда видят хвост, двигающийся влево; это можно измерить частотой сердечных сокращений и другими факторами. Также представляется, что собаки воспринимают аффект по лицам и голосам людей. Я не натыкалась на подходящие томографические эксперименты с собаками, но если у них есть аффект, то, разумеется, у них есть своего рода интероцептивная сеть. Пока никто не знает размер их аффективной ниши, но из-за их социальной природы я бы поставила на то, что она каким-то образом связана с их хозяевами.

Собаки тоже могут учиться понятиям. И это опять же неудивительно. Например, если их научить, они могут отличать на фотографиях собак от других животных. Для этого им нужно провести тысячу или более испытаний (в то время как детям нужно всего лишь несколько десятков). Собаки могут давать правильное определение более чем в 80 процентах случаев, даже если пес на снимке совершенно новый или участвует в сложной сцене. Неплохо для собачьего мозга.

Собаки также формируют обонятельные понятия. Они могут различать запах конкретного человека, группируя вместе различные запахи разных частей тела и считая их единым целым, при этом отличая его от запаха других людей. И, разумеется, мы знаем, что собак можно научить отслеживать по запаху различные категории объектов. Это может подтвердить любой, у кого в аэропорту в чемодане находили еду или наркотики.

Я осторожно признаю, что собаки, похоже, делают своего рода заключения о намерениях. Собаки лучше шимпанзе воспринимают жесты людей и следуют за человеческим взглядом. Когда София была моложе и играла в песке с любимой собакой Харольдом, оба они часто смотрели на взрослого в поисках разрешения убежать дальше: София — на меня, а Харольд — на своего владельца. Собаки используют наш взгляд, чтобы знать, на что им обратить внимание, а их череп настолько велик, что кажется, что они читают наши мысли по глазам. Еще более примечательно то, что собаки следуют за взглядами друг друга, чтобы получить информацию о мире. Когда Рауди желает знать, что происходит, он по собственной инициативе смотрит на свою «сестру» Бисквит, золотистого ретривера, и следует за ее взглядом. Оба застывают, как будто ссылаются друг на друга, а потом… оба внезапно бросаются в бой. Словно смотришь немое кино.

Однако я скептик, и у меня есть сомнения, что собаки делают умозаключения о психическом состоянии на основе цели. Они могут быть просто по-настоящему хороши в восприятии человеческих действий, поскольку, давайте будем честными, мы выращиваем их, чтобы они были чувствительными к каждой нашей причуде.

Кажется, собаки понимают, что люди используют символы для выражения цели. Например, в одной работе женщина-экспериментатор клала собачьи игрушки в разных комнатах, а затем в качестве символа использовала миниатюрные копии этих игрушек. Тестируемые (бордер-колли) понимали, о чем она их спрашивает с помощью копии, принося соответствующую игрушку из другой комнаты. Это несколько сложнее, чем просто принести вещь. Исследования также показали, что собаки используют различное рычание и лай, чтобы общаться друг с другом, хотя они, возможно, с помощью звуковых сигналов всего лишь передают возбуждение (аффект). В одном исследовании даже показывается, что собака по имени София, как и наши друзья шимпанзе, может научиться нажимать символы на клавиатуре, чтобы выражать некоторые базовые понятия: прогулка, игрушка, вода, игра, пища и ее вольер.

Ясно, что у собак в голове есть что-то нетривиальное, но у ученых нет никаких подтверждений, что у собак есть понятия эмоций. Фактически имеются вполне серьезные доказательства, что их нет, хотя поведение многих собак и выглядит эмоциональным. Владельцы собак, например, делают вывод о вине, когда считают, что собака что-то скрывает (например, не желает смотреть в глаза) или ведет себя сабмиссивно (опускает уши, ложится, показывает живот или держит хвост низко). Но есть ли у собак понятие вины?

Этот вопрос расследовался в одном искусном эксперименте. В каждом испытании владелец собаки предлагал ей соблазнительное печенье, а потом давал четкое распоряжение не есть и тут же уходил из комнаты. Однако далее экспериментатор без ведома владельца входил в комнату и влиял на поведение собаки, либо давая это угощение собаке (и собака его съедала), либо унося его из комнаты. После этого экспериментатор говорил владельцу правду или лгал. Половине хозяев рассказывали, что собака послушалась и ее нужно поприветствовать теплым дружеским образом; вторая половина слышала, что собака съела печенье и ее нужно отругать. В результате получалось четыре различных сценария: послушная собака с дружелюбным хозяином, послушная собака, которую отругали, непослушная собака с дружелюбным хозяином и непослушная собака, которую отругали. Что происходило? Отруганные собаки демонстрировали больше признаков, которые люди воспринимают как стереотипные признаки вины, — вне зависимости от того, слушались собаки или нет на самом деле. Это доказательство того, что собаки не испытывают вины, совершив запрещенное действие; наоборот, это их владельцы воспринимали наличие вины, когда считали, что их собака съела печенье.

Еще одно исследование рассматривало ревность у собак. Хозяев просили заниматься игрушечной собакой, в то время как настоящая собака на это смотрела. Игрушка лаяла, выла и виляла хвостом. Обнаружилось, что собаки в такой ситуации кусались, выли, толкали хозяина и игрушку, лезли между хозяином и игрушкой чаще, чем когда владелец занимался другой игрушкой (светильником Джека) или читал книгу. Авторы эксперимента сочли, что эти данные означают наличие ревности у собак, в частности, потому, что многие из тестируемых собак обнюхивали анус у игрушечной собаки. К несчастью, экспериментаторы не проверяли, вели ли себя хозяева в этих трех условиях (игрушечная собака, светильник и книга) как-нибудь по-разному, что могло бы повлиять на поведение собак. Они полагали, что поведение владельцев было одинаковым и что собака понимала, что ревность появлялась только в одном состоянии. Таким образом, даже если многие хозяева домашних животных уверены, что их собаки испытывают ревность, у нас нет научных подтверждений для таких убеждений.

Ученые все еще изучают пределы того, что могут делать собаки в отношении эмоций. В некоторых отношениях их аффективная ниша шире нашей, поскольку их обоняние и слух лучше; однако в других отношениях их аффективная ниша уже, поскольку они не могут путешествовать в будущее, чтобы вообразить мир, отличный от настоящего. Оценив свидетельства, я считаю, что у собак нет человеческих понятий для эмоций наподобие сердитости, вины или ревности. Можно представить, как одна отдельная собака могла бы развить собственное похожее на эмоцию понятие, отличающееся от любого человеческого понятия, по отношению к своему хозяину. Однако без языка понятие эмоции у такой собаки с необходимостью будет уже, чем у человека, и собака не смогла бы обучить этому понятию других животных. Поэтому вероятность того, что собаки испытывают обычную «сердитость» (или сходное понятие), исчезающе мала.

Даже если собаки не разделяют эмоции с людьми, поразительно, чего собаки и другие животные могут достичь с помощью одного аффекта. Многие животные могут испытывать неприятный аффект, когда страдает другое животное рядом. На бюджет первого животного влияет дискомфорт второго, и поэтому первое животное пытается исправить ситуацию. Даже крыса станет помогать другой крысе, оказавшейся в беде. Человеческий ребенок может утешать другого ребенка, оказавшегося в беде. Для такой способности вам не нужны понятия эмоций, достаточно нервной системы с интероцепцией, которая создает аффект.

При всех этих накапливающихся подтверждениях, что у собак есть некоторые поистине замечательные умения, мы по-прежнему неправильно понимаем собак. Мы видим в них своих родственников, применяя устаревшую эссенциалистскую теорию человеческой природы. Джон Брэдшоу, автор книги «Собачье чувство», объясняет, что мы смотрим на собак неправильно, поскольку у нас есть преобладающее стремление найти «внутреннего волка», которого должна приручить цивилизаторская сила, то есть владельцы (интригующая параллель с нашим собственным мифическим внутренним зверем, которого должна смирять рациональность). Брэдшоу указывает, что собаки — крайне социальные создания, как и волки в дикой природе, пока вы не суете их в зоопарки с кучей незнакомцев. Пустите в какой-нибудь парк несколько собак, и через пару минут они будут вместе играть. Доминирующим у собак выглядит то, что Брэдшоу называет «тревогой» и что мы бы назвали разбалансированным бюджетом тела. Подумайте об этом: мы берем дружелюбное ласковое создание, бюджет тела которого мы регулируем, и оставляем его в одиночестве на большую часть каждого дня. (Можете вы представить такое для ребенка?) Разумеется, бюджет их тела оказывается не в порядке, и они ощущают неприятный аффект с сильным возбуждением. Мы выращивали их, чтобы они аффективно зависели от нас. Поэтому владельцы должны заботиться о телесных ресурсах своих собак. Собаки, возможно, не чувствуют страха, гнева и прочих человеческих эмоций, однако они испытывают удовольствие, несчастье, привязанность и прочие аффективные переживания. И для того, чтобы собаки были успешны как вид при совместной жизни с людьми, аффекта может оказаться достаточно.

***

Давайте повторим, где мы сейчас находимся. Управляют ли животные ресурсами своего тела с помощью интероцепции? Не могу сказать за все царство животных, но для некоторых животных — крыс, обезьян, собак — думаю, что мы по вполне солидным причинам можем дать положительный ответ. Испытывают ли животные аффект? Я думаю, что мы снова можем уверенно ответить положительно, основываясь на некоторых биологических и поведенческих сигналах. Могут ли животные обучаться понятиям и могут ли они категоризировать с помощью таких понятий? Определенно. Могут ли они изучить понятия, основанные на цели? Несомненно, да. Могут ли они изучать значения слова? При некоторых обстоятельствах некоторые животные могут изучить слова или другую систему символов в том смысле, что символы становятся частью статистических схем, которые мозг может захватить и хранить для последующего использования.

Но могут ли животные использовать слова, чтобы выйти за рамки статистических повторений в мире, чтобы создавать основанные на цели сходства, которые объединяют действия или объекты, выглядящие, звучащие или воспринимающиеся по-разному? Могут ли они использовать слова как побуждения к формированию ментальных понятий? Осознают ли они, что часть информации о мире, которая нужна им, находится в умах других созданий, их окружающих? Могут ли они категоризировать действия и придавать им смысл как событиям психики?

Вероятно, нет. По крайней мере, не так, как это делают люди. Человекообразные обезьяны могут конструировать категории, которые больше похожи на наши, чем мы могли бы вообразить. Однако на данный момент нет четких доказательств, что какие-нибудь животные на планете, не являющиеся людьми, имеют понятия эмоций, как у нас. Мы единственные, у кого есть все компоненты, необходимые для создания и передачи социальной реальности, включая понятия эмоций. Это верно даже для Лучшего Друга Человека.

Итак, давайте вернемся к Рауди: был ли он сердит, когда рычал и прыгал на мальчика? Если основываться на предыдущем обсуждении, то у Рауди нет понятий эмоций, так что вы можете догадаться, что мой ответ отрицательный.

Ну, не совсем так. (Приготовьтесь к неожиданному повороту, о котором я упомянула в начале этой главы.)

С точки зрения теории конструирования эмоций вопрос «Сердится ли рычащая собака?» в первую очередь неправильно задавать, и уж как минимум он не полон. Он предполагает, что можно в каком-то объективном смысле измерить уровень сердитости собаки. Но, как вы уже знаете, у категорий эмоций нет устойчивых биологических «отпечатков». Эмоции всегда конструируются с точки зрения воспринимающего. Поэтому вопрос «Сердился ли Рауди?» на самом деле два отдельных научных вопроса:

- «Сердился ли Рауди с точки зрения мальчика?»

- «Сердился ли Рауди с собственной точки зрения?»

Ответы на эти вопросы существенно различаются.

Первый вопрос говорит: «Мог ли мальчик сконструировать восприятие сердитости из действий Рауди?» Однозначно. Когда мы наблюдаем за поведением собаки, мы используем собственные понятия эмоций, чтобы делать предсказания и конструировать восприятия. С точки зрения человека Рауди сердился, раз мальчик сконструировал восприятие гнева.

Был ли мальчик прав в своей оценке? Как вы, возможно, помните, точность категорий социальной реальности — вопрос консенсуса. Предположим, я и вы гуляем мимо дома Рауди, и он громко рычит. Вы воспринимаете, что он сердится. Я — нет. Какой может быть точность? Согласны ли мы? Согласуется ли наше восприятие Рауди с восприятием его владелицы Энджи, которая знает его лучше всех? Соответствует ли наш опыт с Рауди социальным нормам той ситуации, поскольку это, в конце концов, социальная реальность? Если мы соглашаемся, то наши конструкции синхронизированы.

Теперь посмотрим на второй вопрос, касающийся опыта Рауди. Ощущал ли он сердитость, когда рычал? Способен ли он был построить опыт гнева по своим сенсорным прогнозам? Почти наверняка ответ отрицателен. У собак нет человеческих понятий эмоций, необходимых для конструирования случая сердитости. Не имея западного понятия «гнев», собаки не могут категоризировать свою интероцептивную и прочую сенсорную информацию, чтобы создать какой-нибудь случай эмоции. Собаки воспринимают несчастье, удовольствие и ряд других состояний — для этого умения требуется только аффект.

Собаки вполне могут иметь некоторые понятия, сходные с эмоциями. Например, некоторые ученые сейчас подозревают, что сильно социальные животные, такие как собаки и слоны, имеют определенное понятие смерти и могут испытывать своего рода горе. Это горе не обязательно имеет те же признаки, что человеческое горе, но оба могут корениться в одном и том же: нейрохимической основе привязанности, распределении телесных ресурсов и аффекте. У людей потеря родителей, любимого человека или близкого друга может разрушить бюджет и вызвать много бед, которые действуют, словно отказ от наркотиков. Когда один человек теряет другого, который помогал поддерживать бюджет тела, первый человек будет ощущать себя несчастным вследствие разбалансирования бюджета. Поэтому Брайан Ферри из рок-группы Roxy Music был прав: любовь — это наркотик, .

Злоключения Рауди имеют предысторию, которая могла повлиять на его поведение в тот злосчастный день. На той неделе Рауди потерял свою «сестру» — золотистого ретривера Сейди, умершую от старости. Их хозяйка Энджи считает, что именно поэтому Рауди прыгнул в тот день на мальчика. Она говорила, что Рауди горевал, что в собачьих терминах означает, что он потерял ту, кто помогал ему регулировать бюджет тела, и он на время забыл свое обучение. Рауди знает, что ему не положено прыгать, но, возможно, в тот день он просто не был самим собой — каким бы ни было понятие «сам я» для пса.

Имеются отдельные истории о собаках, которые прекращали есть или впадали в апатию после смерти другой собаки в семье. Некоторые люди считают такие случаи свидетельством горя у собак, однако их можно понимать более простым способом — как влияние разбалансирования бюджета тела, что сопровождается неприятным аффектом. К тому же Энджи, вероятно, горевала о смерти Сейди, а Рауди, будучи чувствительным к ее поведению, мог обнаружить некоторые аффективные изменения в ней, еще больше подпортив собственный бюджет.

Деление вопроса о рассерженной собаке на два, отражающих отдельно человеческие и собачьи восприятия, — не просто дешевый трюк. Я допускаю, что проводимые мной здесь различия малозаметны. Конструктивистские взгляды на эмоции часто неправильно интерпретируют как «у собак нет эмоций» (а иногда даже «у людей нет эмоций»). Такие чрезмерно упрощенные утверждения бессмысленны, поскольку они подразумевают, что у эмоций есть сущность, то есть они могут существовать или не существовать независимо от какого-либо воспринимающего лица. Однако эмоции — это восприятия, и каждое восприятие требует того, кто будет воспринимать. Поэтому каждый вопрос о каком-то случае эмоций нужно задавать с определенной точки зрения.

***

Если обезьяны, собаки и прочие животные не обладают способностью испытывать человеческие эмоции, почему столько новостных сообщений об эмоциях, обнаруживаемых у животных, даже у насекомых? Все они сводятся к тонкой ошибке, которая повторяется в науке снова и снова и которую очень трудно обнаружить и устранить.

Представьте ситуацию: крысу поместили в маленький ящик с электрической сетью на полу. Ученые проигрывали громкий звук, а через мгновение давали крысе удар током. Удар заставлял крысу замирать, и частота сердечных сокращений и кровяное давление у нее поднимались, поскольку событие стимулировало цепь, затрагивавшую важные нейроны в миндалевидном теле. Экспериментаторы повторяли этот процесс много раз, соединяя звук и удар, и получали одинаковые результаты. Наконец они запускали звук без тока, и крыса, зная, что звук предшествует разряду, снова замирала, а частота сердечных сокращений и давление увеличивались. Мозг и тело крысы реагировали, как если бы они ожидали удара током.

Ученые, которые придерживаются классического взгляда, говорят, что крыса научилась бояться звука, называя это явление «научением страху». (Это эксперимент того же рода, что выполнялся с СМ, женщиной без миндалевидного тела, которая предположительно не могла испытывать страх, как было описано в .) По всему миру десятилетиями экспериментаторы били током крыс, мух и других животных, чтобы локализовать нейроны в миндалевидном теле, которые позволяют им научиться замирать. Идентифицировав эту сеть замирания, ученые далее делают вывод, что миндалевидное тело содержит цепь страха — сущность страха, — а учащенное сердцебиение, повышенное давление и замирание, по их словам, представляют надежный биологический «отпечаток» для страха. (Я никогда не понимала, почему они решили, что это страх. Разве не могла крыса обучиться удивлению, бдительности, а может, просто боли? Если бы я была крысой, я бы взбесилась от таких разрядов, так что почему здесь не «научение гневу»?)

В любом случае эти ученые заявляют, что их анализ научения страху можно распространить с крыс на человека, поскольку соответствующая сеть страха в миндалевидном теле перешла к нам в силу эволюции млекопитающих — в духе «триединого мозга». Эти исследования по научению страху помогли установить, что миндалевидное тело является предполагаемым местом в мозге, где располагается страх.

В психологии и нейробиологии так называемое научение страху стало индустрией. Ученые используют его для объяснения тревожных расстройств, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Оно применяется для помощи в поиске новых лекарственных препаратов в фармацевтической промышленности и понимания расстройств сна. Оборот «научение страху» (100 тысяч результатов в Google) — среди наиболее часто используемых фраз в психологии и нейробиологии. И тем не менее научение страху — это всего лишь вычурное название для еще одного хорошо известного явления: классическая выработка условного рефлекса или классическое павловское обусловливание, названное в честь физиолога Ивана Павлова, который открыл это явление в своих знаменитых экспериментах со слюноотделением у собак. Классический эксперимент с научением страху демонстрирует, что щадящий стимул, такой как звук, может приобрести способность запускать определенные сети в миндалевидном теле в предчувствии неопределенной опасности. Ученые провели годы, изображая эту схему в деталях.

А теперь подходим к той тонкой ошибке, о которой я упоминала. Замирание — это поведение, в то время как страх — намного более сложное психическое состояние. Ученые, полагающие, что они исследуют «научение страху», категоризируют поведение с замиранием как «страх», а соответствующую цепь для замирания как цепь страха. В точности так же, как я приписывала морской свинке Капкейк категорию счастья, хотя сама она не могла сконструировать переживание счастья, эти ученые невольно применяют собственные понятия эмоций, конструируют восприятие страха и приписывают страх застывшей крысе. Я называю эту общую научную ошибку ошибкой умозаключения о психическом состоянии.

Умозаключение о психическом состоянии — это нормально: все мы делаем это каждый день, автоматически и без усилий. Когда вы видите улыбку у подруги, вы мгновенно можете заключить, что она счастлива. Когда вы видите человека, пьющего воду из стакана, вы можете заключить, что у него жажда. Либо же вы можете прийти к выводу, что у него ощущение беспокойства и сохнут губы, или он взял подчеркнутую паузу перед выступлением. Когда у вас свидание за ланчем и вас кидает в жар, вы можете заключить, что это вызвано романтическими чувствами или случаем гриппа.

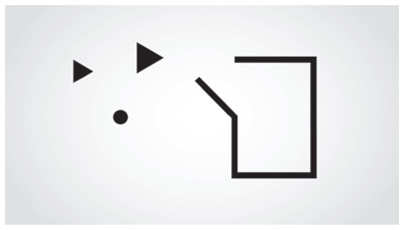

Конечно же, дети воспринимают эмоции у своих игрушек и ведут замечательные двусторонние разговоры с ними, но и взрослые в этом отношении — тоже специалисты. В знаменитом эксперименте 1940-х годов Фриц Хайдер и Мари-Анн Зиммель создали простую анимацию геометрических форм, чтобы посмотреть, делают ли зрители выводы о психических состояниях. Видео включало два треугольника и кружок, двигающиеся вокруг большого прямоугольника. Не было ни звука, ни каких-либо объяснений для этих перемещений. Но даже при этом зрители с готовностью приписывали формам эмоции и другие психические состояния. Некоторые говорили, что большой треугольник притесняет маленький, невинный треугольник, пока на помощь не приходит храбрый кружок.

Рис. 12.2. Кадр из фильма Хайдера и Зиммель

Ученые, будучи представителями человеческого вида, делают умозаключения о психическом состоянии при интерпретации результатов собственных экспериментов. По сути, каждый раз, когда ученые регистрируют физическое измерение и приписывают ему какую-то психическую причину, они совершают ошибку умозаключения о психическом состоянии. «Это изменение сердцебиения вызвано возбуждением». «Эта насупленность означает сердитость». «Эта активность в передней островковой доле была вызвана отвращением». «Этот тестируемый нажал на клавишу компьютера немного быстрее из-за беспокойства». Эмоции не вызывают таких действий в каком-либо объективном и не зависящем от воспринимающего человека смысле. Сами по себе эти действия — уверенное подтверждение, что произошло нечто психическое, но ученые высказывают предположения, что же именно. Вот что делают ученые: мы измеряем нечто, а затем трансформируем этот набор чисел в нечто осмысленное — делая умозаключение. Но если ваша цель — научное объяснение, то одни умозаключения лучше других.

Феномен научения страху — наиболее яркий пример ошибки умозаключения о психическом состоянии в науке об эмоциях. Его приверженцы затирают важное различие между движением, поведением и переживанием. Сокращение какой-нибудь мышцы — это движение. Замирание — это поведение, поскольку оно включает множество скоординированных мышечных движений. Переживание страха — это переживание, которое может произойти или не произойти при поведении вроде замирания. Цепи, управляющие замиранием, — это не цепи для страха. Это вопиющее научное непонимание вместе с фразой «научение страху» десятилетиями сеяло путаницу и превратило, по существу, эксперимент по классическому формированию условных рефлексов в индустрию страха.

Представление о научении страху чревато другими проблемами. Крысы в угрожающих ситуациях замирают не всегда. Если вы сунете их в маленькую коробку и звуки и разряды тока будут поступать одновременно в непредсказуемое время, то они действительно застывают. Однако в более крупном ящике крысы убегают, а если находятся в углу — нападают. Если вы во время звука придерживаете крысу (это не играет роли, поскольку она все равно будет замирать), то частота сердечных сокращений уменьшается, а не увеличивается. Кроме того, не все эти разнообразные виды поведения требуют активности миндалевидного тела. К настоящему времени ученые идентифицировали минимум три предполагаемых пути страха в мозге крыс, каждый из которых связан с определенным поведением. Все они — результат ошибки умозаключения о психическом состоянии. Наконец, простое поведение вроде замирания поддерживается многими цепями в рамках рассредоточенной сети, которая не относится конкретно к замиранию или страху.

Коротко говоря, вы не можете изучать страх, подвергая крыс ударам током, если вы уже на начальном этапе определили «страх» циклически — как «реакцию замирания крысы, ударенной током».

Люди, как и крысы, при угрозе реагируют разными способами. Мы можем застывать, убегать или нападать. Мы можем также балагурить, терять сознание и игнорировать происходящее. Такое поведение может быть вызвано различными цепями в мозге, которые есть и у других млекопитающих, однако у них нет неотъемлемой эмоциональности, и они не являются подтверждением, что у эмоций есть биологические сущности.

Тем не менее некоторые ученые продолжают писать, что они выделили крайне сложные психические состояния у животных. Например, детеныши крыс, будучи разделенными с их матерями после рождения, издают звуки высокой частоты, которые звучат похоже на плач. Некоторые специалисты делают вывод, что цепь мозга, ответственная за плач, должна быть цепью для расстройства. Но эти детеныши крыс не печалятся. Им холодно. Этот звук — всего лишь побочный продукт того, как крысята пытаются регулировать температуру своего тела — важный ресурс тела, а эта работа обычно выполняется их отсутствующими матерями. Ничего общего с эмоциями. Снова ошибка умозаключения о психическом состоянии.

С этого дня каждый раз, когда вы читаете статью об эмоциях животных, ждите такого же шаблона. Если ученый маркирует какое-то поведение наподобие застывания с помощью слова для психического состояния наподобие «страха», вам следует подумать: «Ага, ошибка умозаключения о психическом состоянии!» Справедливости ради, ученым крайне трудно избежать ловушки с умозаключением о психическом состоянии. Финансирующие организации предпочитают субсидировать исследования, которые относятся непосредственно к человеку. Ученые также должны осознать, что они в первую очередь делают умозаключение о психическом состоянии, что является нетривиальным подвигом самокопания. А затем они должны быть достаточно смелыми, чтобы встретить критику и презрение своих коллег, плывя против течения. Но это можно сделать.

Нейробиолог Джозеф Леду, который популяризировал идею изучения страха в своей знаменитой книге «Эмоциональный мозг», сейчас выступает против термина «страх» в отношении крыс. Высказывая такую точку зрения, он демонстрирует редкое интеллектуальное мужество. Он опубликовал сотни работ по так называемому обучению страху и популярную книгу о нейрональной основе страха, находящейся в миндалевидном теле, однако внимательно рассмотрел доказательства обратного и изменил свою позицию. Согласно его пересмотренной точке зрения, замирание способствует безопасности животного при встрече с угрозой; это поведение для выживания. Его классические эксперименты обнаружили то, что он сейчас называет цепью для выживания, которая управляет замирающим поведением, а не психическим состоянием вроде страха. Изменение теоретических взглядов Леду — еще один пример новой научной революции в области представлений о психике и мозге, шаг в сторону более научно обоснованной теории эмоций.

Хотя Леду и другие аналогично мыслящие ученые поменяли свои взгляды, вы без труда можете найти ошибку умозаключения о психическом состоянии в видеороликах YouTube и разговорах с другими исследователями, которые изучают эмоции у животных. Докладчик показывает вам убедительный фильм или рисунок какого-нибудь животного, чем-нибудь занятого. Смотрите, как счастлива крыса, когда вы ее щекочете; смотрите, как печальна собака, когда она скулит; смотрите, как боится крыса, когда она замирает. Но помните, что эмоции не наблюдаются, а только конструируются. Когда вы смотрите видео, вы не осознаёте, что вы используете понятийное знание, чтобы делать умозаключение, — не более чем вы осознавали процессы, которые в превратили случайные пятна в пчелу. Поэтому вам кажется, что животные эмоциональны.

В я объясняла, что каждая так называемая эмоционально реагирующая зона мозга выдает прогнозы, чтобы управлять телесными ресурсами. Добавьте ошибку умозаключения о психическом состоянии, хорошенько перемешайте, и вы получите рецепт грандиозного мифа, как действуют в мозге эмоции. Одно дело — наблюдать, что передняя поясная кора какого-то грызуна увеличивает свою активность, когда сосед испытывает боль. Совершенно другое — заявить, что этот грызун испытывает сострадание. Более простое объяснение состоит в том, что эти два животных просто взаимно влияют на бюджеты тел друг друга, как это делают многие создания.

Вы с большей вероятностью поучаствуете в умозаключениях о психическом состоянии, когда рассматриваемое животное сходно с вами. Проще воспринять радость у носящейся собаки, чем у носящегося таракана. Проще увидеть любовь у мамы-крольчихи, спящей с крольчонком, чем у червяги — похожего на червя земноводного, — которая кормит потомство собственной плотью. Номинированный на премию «Оскар» фильм «Район № 9» дает фантастический пример такого явления. Инопланетяне в нем выглядят на первый взгляд отвратительными насекомыми ростом с человека, но как только мы замечаем, что у них есть семьи и любимые, мы ощущаем сочувствие к ним. Даже геометрические формы Хайдера и Зиммель выглядят человекоподобными, поскольку их скорость и траектории напоминают о людях, преследующих друг друга. Мы начинаем воспринимать их действия в терминах психических причин, и они включаются в сферу нашей морали.

Умозаключение о психическом состоянии животных — само по себе неплохо, это совершенно нормальная вещь. Каждый день я еду мимо плаката, на котором изображен умилительный детеныш орангутана. Я расплываюсь в улыбке каждый раз, когда подъезжаю к нему, независимо от того, о чем еще я размышляю, — хотя я знаю, что на самом деле этот орангутан не улыбается мне и не обладает разумом, подобным моему. Честно говоря, если бы все заблуждались с умозаключением о психическом состоянии животных и в ходе этого процесса мы бы включили этих животных в свою моральную сферу, возможно, было бы меньше браконьеров, убивающих слонов и носорогов ради бивней и рогов или охотящихся на горилл и бонобо ради пищи. Если бы люди делали больше умозаключений о психическом состоянии, наблюдая других людей, возможно, у нас было бы меньше жестокости и меньше войн. Однако когда это делает ученый, мы должны противостоять соблазну умозаключений о психическом состоянии.

Мы приучены думать о животных в собственных терминах: насколько похожи они на нас, чему они могут научить нас, каким образом они могут быть полезными для нас, в чем мы превосходим их. Для нас нормально очеловечивать животных, если мы собираемся их защищать. Но когда мы смотрим на животных через очки собственной индивидуальности, мы можем навредить им, причем часто не думаем об этом. Мы рассматриваем сильно привязанных к нам собак как «слишком требовательных» и наказываем их, когда следовало бы обеспечить им предсказуемую заботу и любовь. Мы отрываем детенышей шимпанзе от их матерей, когда в дикой природе они бы воспитывали отпрысков до пяти лет, обеспечивая тепло и запах шерсти матери. Перед нами вызов: понять разум животных как их собственный, а не как неполноценный человеческий разум. Последняя идея возникает из классического взгляда на человеческую природу, которая подразумевает, что шимпанзе и прочие приматы — менее развитая, уменьшенная версия нас самих. Это не так. Они приспособлены к экологической нише, в которой живут. Шимпанзе должны искать пищу, а современные люди — большей частью нет, поэтому мозг шимпанзе устроен так, чтобы идентифицировать и запоминать детали, а не строить ментальные сходства.

В итоге, если мы изучим животных в их собственных терминах, мы получим пользу, поскольку наши отношения с ними будут лучше. Мы будем меньше вредить им и миру, где мы все вместе живем.

***

Животные — эмоциональные создания, по меньшей мере для воспринимающих их людей. Это часть социальной реальности, которую мы создаем. Мы приписываем эмоции своим автомобилям, своим домашним растениям и даже кружочкам и треугольничкам из фильма. Мы также приписываем эмоции животным. Однако это не означает, что животные переживают эмоции. Животные с небольшой аффективной нишей не могут сформировать понятия эмоций. Лев не может ненавидеть зебру, когда охотится и убивает ее в качестве добычи. Вот почему мы не считаем действия льва аморальными. Каждый раз, когда вы читаете книгу или новость о том, что животные испытывают человеческие эмоции («Экстренное сообщение: кошки ощущают schadenfreude по отношению к мышам»), сохраняйте этот образ мышления, и вы быстро увидите, как перед вами материализуется ошибка умозаключения о психическом состоянии.

Некоторые ученые по-прежнему предполагают, что все позвоночные имеют общие сохранившиеся базовые цепи эмоций, чтобы оправдать идею, что животные чувствуют так же, как и люди. Выдающийся нейробиолог Яак Панксепп обычно предлагает своей аудитории увидеть подтверждение таких цепей на снимках рычащих собак и шипящих кошек, а также на видеороликах с птенцами, «зовущими мать». Сомнительно, однако, чтобы такие предполагаемые цепи для эмоций существовали в мозге какого-нибудь животного. У вас есть цепи для поведения, обеспечивающего выживание, вроде борьбы, бегства, питания и спаривания; они управляются зонами управления ресурсами тела в вашей интероцептивной системе и вызывают телесные изменения, которые вы переживаете как аффект, однако они не посвящены эмоциям. Чтобы иметь эмоции, вам нужны еще и понятия эмоций, чтобы проводить категоризацию.

Поиск эмоциональных способностей у животных продолжается. Бонобо и, возможно, шимпанзе, наши ближайшие родственники, могут иметь устройство мозговых связей, пригодное для формирования собственных понятий эмоций. Еще одна многообещающая возможность — слоны; это долгоживущие социальные животные, создающие мощные связи в сплоченных стадах. То же самое относится и к дельфинам. Даже собаки вроде Рауди — хорошие кандидаты, тысячелетиями выращивавшиеся рядом с человеком. Внутри этих животных может происходить нечто большее, даже если это не человеческие эмоции. Что касается лабораторных крыс, морской свинки Капкейк и большинства других животных, которые, по нашему опыту, имеют эмоции, то они не могут конструировать их, поскольку у них нет необходимых понятий для эмоций. Животные, не являющиеся людьми, обладают аффектом, но реальность их эмоций в данный момент находится только внутри нас.