Часть третья: Сопротивление в «мире интеллектуальной функции» и личностное «я»…

§ 1

121. Каким же образом в моем пространстве мышления накапливается (формируется) «масса» тех или иных интеллектуальных объектов?

Если бы речь шла о психическом пространстве, а не о мышлении, порождаемом в нас культурно-исторически, то, вероятно, мы могли бы прибегнуть к объяснению в рамках бихевиорального подхода – мол, все зависит от частоты предъявляемого стимула и силы его подкрепления.

Однако речь идет об интеллектуальных объектах, существование которых не связано напрямую с материальной действительностью, так что оказаться в пространстве мышления они могут только через определенное взаимодействие с другими людьми – носителями этого культурно-исторического содержания.

Поскольку же сами наши сознания (индивидуальные культурно-исторические миры) не коммуницируют, это, судя по всему, возможно лишь в ситуации актуальной и фактической конфронтации с другими людьми.

122. Как часто взрослым нужно было предъявлять мне утверждение «Земля круглая» и как сильно нужно было его подкреплять, чтобы я согласился с тем, что «Земля круглая»? Думаю, что с того момента, как я стал понимать, что такое «Земля» и что такое «круглость», это вообще не было для меня проблемой.

Однако то, что на вопрос: «Андрюша, а что ты знаешь про Землю?», я в своем детстве отвечал: «Она круглая!», вовсе не означает, что я понимал действительный смысл произносимых мною слов. Точнее говоря, я, надо полагать, вполне понимал, что такое «Земля», что такое «круглое», и даже что «Земля круглая». Но из этого ровным счетом ничего не следовало, и дело вовсе не в игре слов, о которой я уже упоминал.

Да, сейчас нам может казаться, что всестороннее понимание мироздания было у нас чуть ли не с самого рождения. И конечно, нам кажется, что и тогда – в своем детстве – мы понимали круглость Земли ровно так же, как мы понимаем ее теперь. Но все это, очевидно, является заурядной аберрацией нашей памяти.

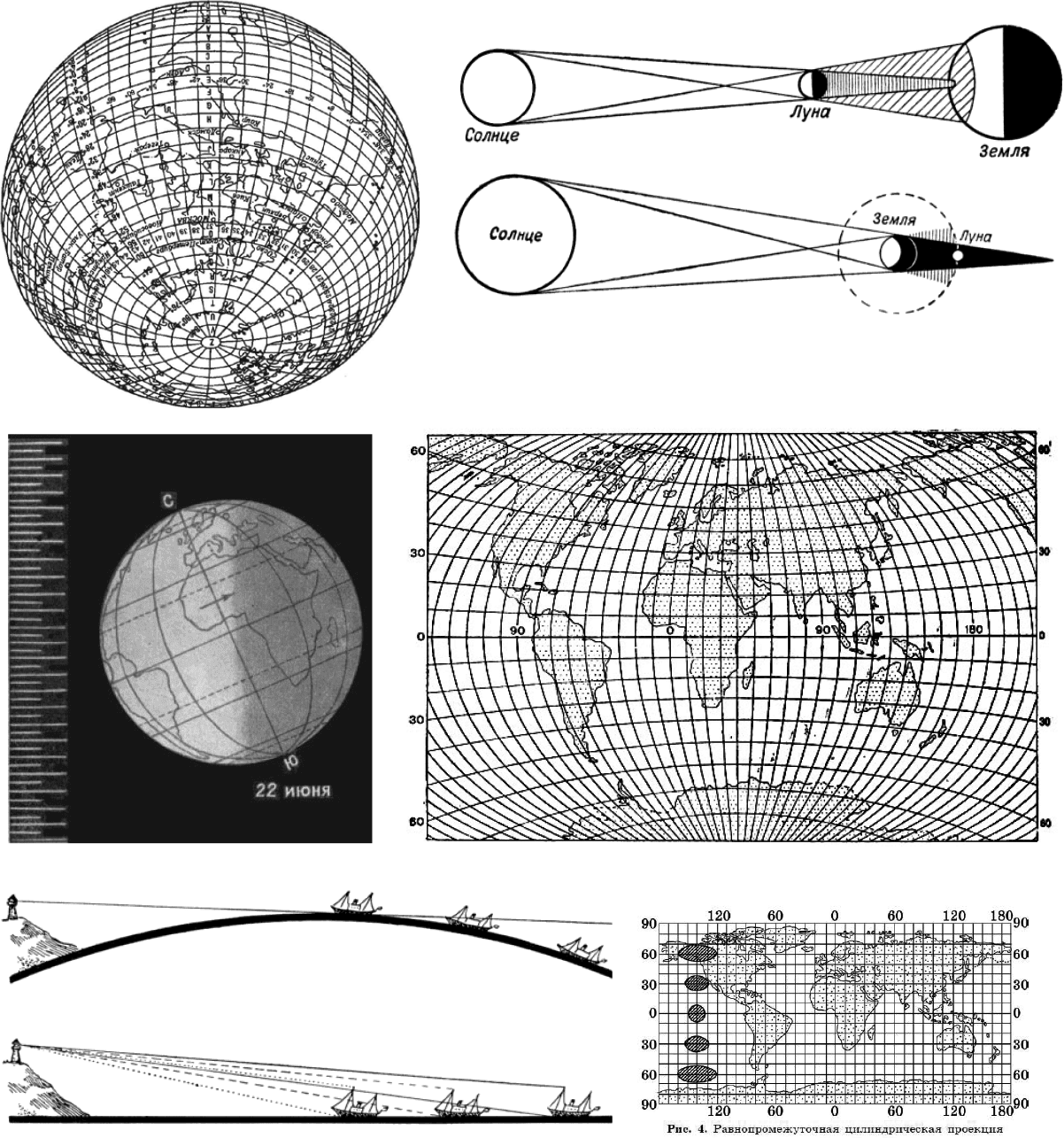

123. Вы узнаете эти картинки?

Если мы все так хорошо поняли с первого раза о «круглости Земли», то почему на освоение этого материала затрачивается такая уйма учебных часов в средней школе? Только вдумайтесь, сколько времени и сил потребовалось нашим учителям по физике и географии, чтобы вся эта «теория» о круглости Земли влезла нам в голову?

Нам может казаться все что угодно, включая и то, что узнавание соответствующих слов обеспечивает нам мгновенное понимание сути вещей. Но это не так. И у Галилея, надо полагать, не было бы проблем, если бы понимание достигалось таким способом, да и знания о круглости земли Аристотеля не сгинули бы на тысячи лет, если бы произнесение фразы «Земля круглая» имело магическое свойство сразу становиться понятным.

124. Впрочем, «круглость Земли» – это только пример. А ведь было еще и долгое вникание в то, что такое, например, «буква», что такое «число» или музыкальная «нота», а также «сложение», «умножение», «корень», «вектор», «бесконечность», «дробь», «парабола», понятия «глагола», «спряжений», «химической связи» и «периодического закона», феномены «иностранного языка», «всемирного тяготения» и «теории эволюции»…

Быть понятыми просто так, за здорово живешь, у всех этих вещей не было ни малейшего шанса. И правда состоит в том, что решался этот вопрос вовсе не за учебной партой как таковой. Это понимание достигалось исключительно за счет совершенно другой системы координат – вовсе не эпистемологической, а социальной.

125. Только массированное, направленное, даже агрессивное воздействие на нас «пропаганды» образования и связанного с ней психологического давления со стороны взрослых и привело нас в конечном итоге к соответствующему пониманию указанных понятий и многих других вещей.

Сам факт образования совершенно неслучайно обставляется самым невероятным образом – от бесконечных расспросов: «Ты уже пошел в школу?», «А ты хочешь пойти в школу?» до «Учиться, учиться и учиться! В. И. Ленин» на большом красном плакате и «Первоклассник, первоклассник, у тебя сегодня праздник.» из каждого репродуктора.

Необходимо было давление авторитета, нужен был страх получить двойку, чувство стыда, когда ты не понимал того, в чем другие дети вроде как уже разобрались. В общем, если бы не весь этот огромный массив социального давления – тех «других», что производили его, разве бы мы дошли до понимания круглости Земли? Зачем бы это вообще было нам нужно?!

Вероятно, и собаку можно научить играть на пианино, но как заставить ее понять, что значит этот забавный фокус для сидящей в зале публики? Сама-то собака исполняет его исключительно механически, не умея даже понять, что это музыка (они и вправду этого не могут), и причем исключительно за кусочек сладкой подкормки, обещанной дрессировщиком.

126. Конечно, каждый ребенок обладает своим порогом социального давления, необходимого ему для перевода подобных культурно-исторически прививаемых понятий в его собственное пространство мышления.

Мне, например, до восьми лет было непонятно, зачем обучаться чтению, хотя давление на меня оказывалось немилосердное. А то, что алгебраические формулы, которые я заучиваю, имеют самое непосредственное отношение к математическим упражнениям, которые дают нам во время контрольных работ, я и вовсе понял должным образом лишь в девятом классе. И не просто так – от того, понимаю я это или нет – стала зависеть возможность оказаться дома после шестидневки в казарме Нахимовского училища.

До этого момента мне вся эта математика казалась в высшей степени странным и бессмысленным делом – какие-то «а плюс b в квадрате»… Но в увольнение хотелось очень, а потому понять все-таки пришлось, через силу. И как только я это понял – понял, как «это работает», – стать по математике одним из лучших в классе не составило никакого труда.

А вот с химией я, например, так и не разобрался – все время, судя по всему, удавалось как-то водить преподавателей за нос. Но вот тройка по этому предмету (и то полученная лишь после пересдачи из-за обнаруженной у меня шпаргалки) буквально на первой же сессии в ВМедА заставила меня вздрогнуть. Так что остальные дисциплины я изучал уже с куда большим ощущением необходимости действительно понимать то, что мне преподают. И в последующем экзаменаторы, открывая мою зачетку, всегда с некоторым недоумением взирали на результаты той первой, почти провальной сессии.

127. Впрочем, до «массы» мы пока так и не добрались. Ведь одно дело просто понять нечто, повинуясь социальному давлению, вытолкнуть, так сказать, интеллектуальный объект в тензорное поле пространства своего мышления, и совсем другое – почувствовать «массу» того или иного интеллектуального объекта, влияющую на все, что ты думаешь и понимаешь об этом мире.

Конечно, огромное значение имеет пережитый опыт, однако же и его необходимо понимать правильно. Так, например, окончательно и бесповоротно я понял, что Земля и в самом деле круглая, только тогда, когда впервые оказался в Америке. Но что на самом деле стало моим «опытом» в этой поездке? Только ли сам по себе джетлаг? Или все-таки то, что всю ночь мне постоянно звонили сотрудники, занятые дневными заботами на производстве, тогда как «утром», то есть буквально через пару-тройку часов, я должен был оказаться на переговорах и с ясной головой на плечах?

И до этого я менял часовые пояса, но лишь в праздничные дни, а потому ничего подобного никогда не испытывал. Но сейчас – в будни, в разгар рабочей недели – произошло то, что произошло. Смену часовых поясов можно легко пережить, но только если «другие», с которыми ты находишься в постоянной коммуникации, поменяли ее вместе с тобой. Если же для «других» ты должен оставаться на связи, хотя у тебя ночь, а потом быть на переговорах, когда у тебя снова ночь, но уже в другом, джетлаговском смысле – это то, что заставляет тебя осмыслить «хорошо понятные» и до этого вещи по-новому.

Находясь фактически на другом конце земного шара, за тысячи километров, я был вынужден быть со своими «другими» и там и тут, и это было полным абсурдом той шарообразности, которую мы привыкли воспринимать как невинную и абстрактную причуду природы.

Впрочем, это же: наверное, глупо. Надо было просто выключить телефон – и бог с ней с шарообразностью Земли. Но проблема в том, что телефон выключить можно, а вот мозг, не применив каких-то «запрещенных приемов», нельзя. А в этом мозгу мои «другие» в тот момент, когда мне нужно было спать, бодрствовали и решали производственные задачи. Они бодрствовали не где-то там, с другой стороны земного шара, а непосредственно в моей голове.

Собственно, это и объясняет «массу» (или «тяжесть») моих «пропозиций/фактов».

128. Исследователи интеллекта, проводя тестирование среди представителей племени майя [Greenfield P., 1996], столкнулись с неожиданной проблемой: экзаменуемые никак не могли взять в толк сам смысл процесса тестирования. Им было непонятно, зачем человек задает вопрос, если очевидно знает на него ответ? И даже если он не знает ответа, недоумевали майя, то почему он не спросил сначала у своих родственников?

Насколько я могу судить, достопочтенные майя не предполагали, что кто-то интересуется не знанием как таковым, а тем, что происходит у них в голове. Возможно, такое поведение представителей этого народа кажется нам странным и даже забавным.

Однако я почти уверен, что большинство подростков нашей культуры, если бы практика тестирования не была для них столь привычным и даже рутинным делом (учитывая бесчисленные домашние задания, контрольные работы и зачеты), продемонстрировало бы в этой ситуации ровно такое же недоумение.

Мы с детства приучены к тому, что окружающие интересуются уровнем наших знаний – нас спрашивают, а мы отвечаем. Но значит ли это, что мы с детства понимали, что взрослых интересует то, что происходит у нас в голове, то, что мы думаем на самом деле? Боюсь, мы не вполне осознаем это и до сих пор.

Более того, я почти уверен, что очень немногие взрослые действительно озадачены соответствующим вопросом – им вполне достаточно думать, что они знают, что думают другие люди. Фактическое положение дел в этом отношении интересует немногих.

129. То есть речь идет о крайне сложном и специфическом навыке – реально задумываться над тем, что происходит в голове собеседника, а также предполагать, что он в этот же самый момент, возможно, осуществляет ту же самую работу – пытается понять, что происходит в нашей голове.

Часто для пациента на приеме у психотерапевта самым сильным потрясением оказывается именно тот факт, что его вдруг поняли. Поняли не в том смысле, что «поняли, что он говорит», а в том, что «поняли его самого». То есть это переживание не является тривиальным, несмотря на то что мы все, вроде как, живем среди людей, которых, как нам кажется, мы хорошо понимаем.

Нет, это отнюдь не аналог банального теста на аутизм в духе Саймона Барона-Коэна, когда больной ребенок приписывает другому человеку то же знание, которым обладает он сам. Это вещь куда более сложная: здесь необходимо отвлечься от наличной ситуации и усложнить ее дополнительными планами – мышлением другого, которое стоит за его словами, а также нашим собственным мышлением, которое мы в процессе коммуникации (да и вообще в процессе жизни), как правило, не осознаем, не рефлексируем (по крайней мере, не осознаем как собственное и субъективное).

130. Классические ошибки коммуникативного поведения, на которые психотерапевт регулярно указывает своему пациенту (клиенту), касаются именно этого механизма. Психотерапевт просит пациента задуматься над тем, что в тот или иной момент думает, чувствует другой человек, что для него могут значить те или иные слова – странная, казалось бы, просьба, поскольку кажется, что мы и так всегда это делаем.

Кроме того, психотерапевту приходится постоянно подчеркивать, что и сам пациент должен осознавать, что его собственное поведение влияет на ситуацию: то, что он думает, как он реагирует, что он делает, происходит не в пустом пространстве, а что-то особенное значит для других людей и как-то на них влияет. Этот очевидный, казалось бы, факт тоже, как выясняется, отнюдь не так очевиден, как мы привыкли о нем думать.

131. Иными словами, даже если мы теоретически понимаем, что это наше и других людей «внутреннее содержание» имеет значение, в своем фактическом поведении – принимая решения, оценивая ситуацию, формируя суждение, осуществляя коммуникацию, – мы вовсе его не учитываем, удовлетворяясь недостоверными фантазмами собственного, в каком-то смысле неосознанного и автоматизированного производства.

То есть, как правило, мы исходим из того, что кажется нам некой «наличной ситуацией» – из некой картины, некоего представления, из того, как нам эта ситуация видится, представляется, – без учета указанных дополнительных «планов».

Мы думаем, не понимая, что думаем, и мы взаимодействуем с другими, не отдавая себе отчета в том, что они тоже что-то думают, и это «что-то» – не то, что, как нам кажется, они думают.

132. Впрочем, соответствующий навык у большинства из нас точно есть, но он или недостаточно развит, или используется лишь в отдельных, особенных случаях. Зачатки этого навыка – озадачиваться «другим» – появляются, вероятно, не раньше возраста десяти-одиннадцати лет. Наверное, его можно было бы назвать и «theory of mind», хотя точнее, мне кажется, говорить о «реальности Другого».

Под понятие «theory of mind» попадет всякий, кто понимает, что он функционирует в некоем социальном поле, то есть учитывает потенциальные действия других социальных агентов. Однако функционирование в этом поле может быть разным: вы можете понимать, что вокруг вас живые люди – это уже неплохо (по крайней мере, вы не страдаете аутизмом), но вы еще можете понимать и то, что эти – другие – люди переживают и думают то же самое, что и вы, но по-своему, как-то иначе.

Может показаться, что эти определения почти тождественны, но это не так. Разница есть, и она весьма существенна. Попробую ее изъяснить.

133. Когда подросток сталкивается с тем, что его интересы не принимаются родителями в расчет, он испытывает злость и совершенно не интересуется тем, чем руководствуются его родители, например запрещая ему поздно возвращаться домой. Теоретически он может даже себе это как-то представлять – мол, да, они чего-то боятся, думают себе всякую ерунду и т. д. Но он неспособен войти в положение родителей так, чтобы воспринять их чувства, позицию и мысли как действительный факт реальности.

Для него это – вся их внутренняя мотивация – не реальность, а просто какая-то «блажь», «глупость», «старорежимность» и т. д. Мол, они отстали от жизни, не понимают, что у меня у самого голова на плечах, придумывают себе всякое и т. д.

При этом он вполне, может быть, прав – и про «глупость», и про «старорежимность», – дело не в этом. Дело в том, что он не видит реальности, фактичности этих родительских переживаний. Для него это как бы что-то наигранное, ненастоящее, просто поза. Нет, все это для него реально, но лишь потому, что с этим приходится иметь дело, но нереально на самом деле.

134. Возможно, впервые подросток по-настоящему сталкивается с этой непреодолимой, неустранимой «внутренней мотивацией другого» только в рамках сексуально-эротических, любовных отношений. Подросток хочет вызывать симпатию у сексуально привлекательных для него персон – это естественно. Однако такая симпатия, как известно, далеко не всегда взаимна.

И даже при наличии взаимности она – эта симпатия – вовсе не всегда имеет то продолжение, на которое подросток тут же и рассчитывает (пусть и не вполне понимая, чего именно он ждет от партнера). Молодой человек хочет, условно говоря, скорой близости, девушка – ухаживания и романтики. В общем, вполне традиционный конфликт двух разных сексуальностей.

Возникающая ситуация неопределенности приводит наконец подростка к некоторой озадаченности – «другой» не хочет того, что я хочу, чтобы он хотел.

135. Формально это, казалось бы, очень похоже на то, что происходит и в его отношениях с родителями, но ситуация все-таки сильно отличается, потому что родители вроде как должны его понять (они же все-таки родные люди!), а тут эта «персона» даже и не должна. То есть если на родителей можно злиться, устраивать скандалы – в общем, продолжать добиваться своего, даже не особенно рассчитывая на результат, то тут вроде как даже странно – меня не хотят, и все тут.

Если взаимная симпатия с предметом сексуального влечения хотя бы есть – это еще куда ни шло, даже если не «все сразу». Но если она и вовсе отсутствует или представлена другим регистром – дружбой, уважением и т. п.? В такой ситуации внутренний конфликт ощущается еще острее, и главное в нем – внутреннее непризнание подростком самого факта, что такое может быть. Мол, я-то люблю, я-то хочу, почему нет ответной реакции?

То, что ее может и не быть, подростку пока непонятно. Нет, теоретически (то есть на уровне представлений, абстрактных соображений) он, конечно, может понимать, что оно так, но его нутро активно сопротивляется – его внутренние состояния (значения) против. Как в «Братьях Карамазовых»: мол, понять-то – да, но я принять этого не могу. И соответствующая настойчивость в этом «принять не могу», как известно, вещь серьезная: юноши могут проявлять агрессию, девушки – устраивают суициды на почве «неразделенной любви».

В общем, ситуация, которая, казалось бы, элементарна, превращается в неразрешимую драму: понятно, что другой может хотеть, а может не хотеть, может влюбиться, а может и не влюбляться – это нормально, но для этого надо понимать, что он реален, что он не действует как-то, потому что нам этого хочется, а исходит из своего желания, которое нами не управляемо, которое не подчиняется нашему желанию.