Книга: Все мы смертны. Что для нас дорого в самом конце и чем тут может помочь медицина

Назад: Глава 1 Независимая личность

Дальше: Глава 3 Зависимость

Глава 2

Когда все разваливается

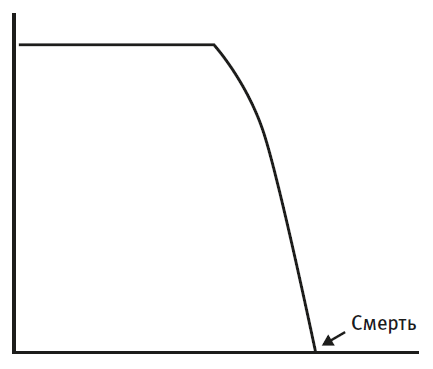

Медицина и здравоохранение изменили траекторию нашей жизни. На протяжении всей человеческой истории, вплоть до самого последнего времени, смерть ощущалась как нечто естественное, она всегда была рядом. Неважно, сколько тебе лет – пять или пятьдесят. Каждый день – как жребий, как бросок костей. Если бы надо было начертить схему здоровья, то у любого человека она выглядела бы так:

Жизнь и здоровье шли себе рука об руку – и все было прекрасно. Потом человека настигала болезнь, и наступал конец – будто крышка люка захлопнулась. Так было, например, с моей бабушкой Гопикабаи Гаванде: она была совершенно здорова вплоть до того самого дня, когда заболела малярией и умерла, не дожив и до тридцати. Так было и с Ричем Хобсоном: инфаркт в командировке – и конец.

С течением лет, поскольку медицина не стояла на месте, крышка, как правило, падала все позже и позже. Достижения санитарии и гигиены и другие шаги на пути к улучшению общественного здравоохранения резко сократили смертность от инфекционных болезней, особенно в раннем детстве, а прогресс клинической медицины значительно снизил смертность при родах и в результате различных травм. К середине XX века лишь четверо из ста человек в промышленно развитых странах не доживали до тридцати. А в последующие десятилетия медицина нашла способы снизить смертность от сердечных приступов, респираторных заболеваний, инсультов и множества других недугов, подстерегающих человека в зрелом возрасте.

Все мы, конечно, рано или поздно от чего-нибудь умрем. Но даже при этом медицина все же отсрочит фатальный финал множества болезней. Больные с неизлечимыми формами рака, например, могут жить на удивление благополучно и довольно долго после постановки диагноза. Им назначают лечение. Симптомы удается контролировать. Они возвращаются к нормальной жизни. Хорошо себя чувствуют. Однако недуг все же прогрессирует – пусть его развитие и удается замедлить, – будто враг под покровом ночи постепенно захватывает укрепления по периметру ваших позиций. Рано или поздно рак даст о себе знать: объявится в легких, в мозге, в позвоночнике, как у Джозефа Лазароффа. И после этого состояние ухудшается относительно быстро, примерно так же, как это было и в прошлом. Смерть настигает нас позднее, но траектория остается прежней. Пройдет несколько месяцев или недель, и организм рухнет под натиском болезни.

Вот почему смерть так часто становится неожиданностью, даже если диагноз был известен уже много лет. Дорога казалось такой прямой и ровной – и вдруг она кончается, и человек словно падает с крутого обрыва.

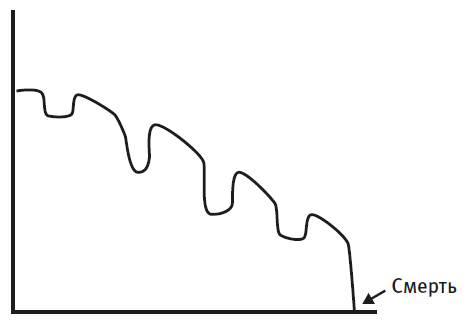

Однако многие хронические болезни – скажем, эмфизема, заболевания печени, застойная сердечная недостаточность – прогрессируют теперь иначе. Наши методы лечения не просто оттягивают момент падения с обрыва, но смягчают и само падение, так что обрыв становится больше похож на ухабистый пологий склон:

На этом склоне человек то катится вниз с головокружительной быстротой, то снова оказывается на относительно ровном участке – мы не можем полностью остановить ухудшение состояния, зато можем на какое-то время отсрочить смерть. У нас есть лекарства, капельницы, хирургия, реанимация – и все это мы можем предложить больному. Когда пациент поступает в больницу, то выглядит он иногда просто кошмарно, а кое-какие наши процедуры заставляют его выглядеть еще хуже. Но в тот самый миг, когда кажется, что он уже готов испустить дух, больному вдруг резко становится лучше. Мы даже даем ему возможность вернуться домой – правда, еще более слабым и беспомощным. К прежнему качеству жизни ему уже не вернуться. Болезнь прогрессирует, состояние органов ухудшается, человеку становится все труднее справляться даже с минимальными осложнениями. Убить его теперь может даже обычная простуда. Траектория все равно движется под уклон, и вот наконец наступает момент, когда улучшение больше невозможно.

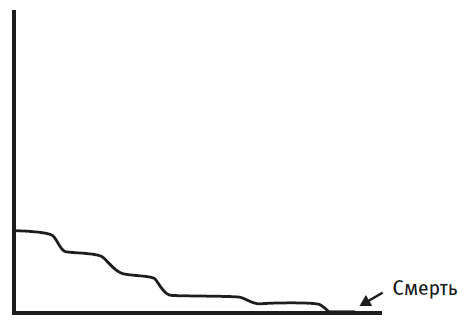

Однако большинству из нас прогресс медицины уже сегодня обеспечивает траекторию третьего типа. Нам все чаще удается прожить долгую жизнь и умереть от старости. А старость – не диагноз. Конечно, всегда есть какая-то причина, которая будет указана в свидетельстве о смерти: респираторная недостаточность, остановка сердца. Но на самом деле к смертельному исходу приводит не какое-то одно заболевание: просто одна из систем организма в конце концов отказала, несмотря на поддерживающие меры и всяческие заплатки и подпорки, поставленные медициной. Тут нам удалось снизить артериальное давление, там притормозить остеопороз, эту болезнь взять под контроль, ту вылечить, заменить сустав, клапан, сосуд – но механизм в целом постепенно приходит в негодность. Кривая жизни в этом случае идет под уклон медленно и плавно:

Прогресс медицины и здравоохранения – неоценимое благо: мы стали жить дольше, здоровее, продуктивнее, чем прежде. Однако, ступив на финальную траекторию, каждый на свою, мы начинаем считать, что это движение под уклон – не жизнь, а нечто в некотором роде недостойное и даже постыдное. Нам требуется помощь, иногда в течение долгого времени, а для нас это признак слабости – а не просто новое, но вполне ожидаемое положение дел. Мы рассказываем друг другу истории о девяностосемилетних стариках, бегающих марафон, как будто это не чудо и не редчайшее биологическое везение, а вполне вероятное будущее, которое ждет многих из нас. А потом, когда наше тело не оправдывает наших ожиданий и не желает следовать нашим фантазиям, у нас возникает ощущение, словно мы должны за это извиняться.

Те из нас, кто имеет отношение к медицине, не очень-то могут помочь, поскольку пациент, чья жизнь постепенно клонится к финалу, нам неинтересен, разве что у него есть какая-то конкретная проблема, которую мы можем решить. В каком-то смысле достижения современной медицины обеспечили нам сразу две революции: на наших глазах происходит и биологическая трансформация самого течения нашей жизни, и культурная трансформация наших представлений о ней.

История старения – это история частей тела. Возьмем, к примеру, зубы. Белая зубная эмаль – самое твердое вещество в организме человека. Тем не менее с возрастом она тоже изнашивается, сквозь нее проступают более мягкие и темные внутренние слои. А тем временем приток крови к пульпе и корням зубов слабеет, выделение слюны уменьшается, десны теперь больше подвержены воспалениям и отходят от зубов, оголяя их шейки, а зубы становятся словно бы длиннее и расшатываются, особенно нижние. Специалисты утверждают, что по состоянию одного-единственного зуба можно судить о возрасте человека с точностью до пяти лет – если у человека, конечно, остался хотя бы один зуб.

Тщательный уход за зубами может предотвратить их утрату, но старость все равно берет свое. Например, артрит, тремор, последствия микроинсульта осложняют чистку зубов и затрудняют пользование зубной нитью, а поскольку чувствительность нервов с возрастом слабеет, пожилой человек зачастую и не подозревает, что у него кариес или заболевание десен, пока не становится слишком поздно. В течение жизни челюстные мышцы в среднем теряют около 40 % массы, а кости нижней челюсти – около 20 %, становятся хрупкими и пористыми. Нам становится трудно жевать, и мы переходим на мягкую пищу, в которой, как правило, больше углеводов, способных к брожению и вызывающих кариес. К 60 годам люди в развитых странах, например в США, в среднем теряют треть зубов. После 85 лет почти у 40 % вообще не остается зубов.

Кости и зубы у нас становятся более мягкими, зато все остальное твердеет. Кровеносные сосуды, суставы, мышцы и сердечные клапаны, даже легкие накапливают значительное количество кальция и теряют эластичность. Под микроскопом в кровеносных сосудах и мягких тканях обнаруживается кальций в той же форме, что и в костях. Когда во время операции хирург заходит в грудную клетку пожилого пациента, аорта и другие крупные сосуды прямо-таки хрустят под пальцами. Исследования показали, что потеря плотности костной ткани может быть более надежным предиктором смерти от проявлений атеросклероза, чем уровень холестерина в крови. Когда мы стареем, кальций словно бы вымывается из скелета в мягкие ткани.

Чтобы сохранить прежний объем кровотока через суженные и уплотненные кровеносные сосуды, сердцу приходится нагнетать давление. В результате более чем у половины из нас к 65 годам развивается гипертензия. Стенки сердца утолщаются, потому что им все же приходится сокращаться, несмотря на давление, и хуже реагируют на нагрузку. Поэтому после 30 лет максимальная производительность сердца непрерывно снижается. Человек постепенно утрачивает способность бегать так же быстро и на такие же расстояния, как раньше, или подниматься по лестнице без одышки.

Сердечная мышца утолщается, зато все прочие становятся тоньше. Примерно в 40 лет начинается процесс постепенной потери мышечной массы и силы. К 80 годам человек теряет от четверти до половины мышечной массы.

Все эти процессы легко увидеть воочию, взглянув на кисть руки: 40 % мышечной массы кисти составляют мышцы тенара – бугра у основания большого пальца, но если внимательно посмотреть на ладонь пожилого человека, вы увидите, что ладонь в этом месте плоская и никакого бугра на ней нет. На обычном рентгеновском снимке видны участки обызвествления в артериях, а кости становятся полупрозрачными – начиная с 50 лет их плотность снижается почти на один процент в год. В кисти руки 29 суставов, и каждому грозит разрушение от остеоартрита, из-за которого внутренние поверхности суставов изнашиваются и становятся неровными. Суставная щель сужается, кость буквально трется о кость. Вы видите, что суставы у вас опухают, запястье теряет подвижность, хватка уже не та и постоянно что-то болит. Кроме того, через кисть проходят 48 ветвей нервов, каждый из которых имеет свое название. Износ механорецепторов в коже подушечек пальцев ухудшает осязательную чувствительность. Утрата двигательных нейронов снижает ловкость. Портится почерк. Ухудшается скорость движения кисти и чувствительность к вибрации. Становится все труднее пользоваться обычным мобильным телефоном с его крошечными кнопочками и сенсорным экраном.

Все это нормально. Замедлить эти процессы можно – тут очень помогают здоровое питание и физическая активность, – но остановить нельзя. Снижается функциональная емкость легких. Замедляется перистальтика кишечника. Отказывают железы внутренней секреции. Даже мозг, и тот уменьшается: в 30 лет он весит 1,2 кг и едва умещается в черепе, а к 70 годам потеря серого вещества оставляет между мозгом и черепной коробкой 2–2,5 см пустого пространства. Вот почему старики вроде моего деда гораздо больше подвержены мозговым кровоизлияниям после удара по голове: их мозг, в сущности, болтается внутри черепа, как погремушка. Первыми уменьшаются, как правило, лобные доли, управляющие принятием решений и планированием, и гиппокамп, где хранится память. В результате память и способность накапливать и сопоставлять разные идеи, то есть делать несколько дел одновременно, достигают пика в зрелом возрасте, а затем ухудшаются. Скорость обработки информации начинает падать задолго до 40 лет (возможно, именно поэтому математики и физики в основном совершают великие открытия в юности). К 85 годам рабочая память и логика существенно страдают, и у 40 % из нас развивается деменция.

Почему мы, собственно, стареем? Это предмет жарких споров. Классическая теория гласит, что старение – результат случайных мелких поломок и износа деталей. Более современная точка зрения состоит в том, что старение – более упорядоченный и генетически запрограммированный процесс. Сторонники этой точки зрения указывают, что продолжительность жизни у животных близких видов, подвергающихся сходным внешним воздействиям, очень заметно различается. Канадская казарка может прожить в среднем 23,5 года, а гусь-белошей – всего 6,3 года. Может быть, животные в этом смысле похожи на растения, жизнь которых в большой степени регулируется не внешними, а внутренними процессами. Например, некоторые виды бамбука образуют очень густые рощи, которые прекрасно растут столетиями, причем растения зацветают все одновременно – а в конце концов все вместе умирают.

Идея, согласно которой живые существа словно бы “отключаются”, а не постепенно дряхлеют, находит все больше подтверждений в последние годы. Исследователи, изучающие внезапно прославившегося червя C. еlegans (работы, посвященные этой крошке-нематоде, дважды в течение одного десятилетия удостоились Нобелевской премии), изменили один-единственный ген – и сумели создать червей, которые живут вдвое дольше обычных и гораздо медленнее стареют. Затем ученые нашли способ точно так же – изменив один ген – увеличить продолжительность жизни фруктовых мушек, мышей и дрожжевых грибков.

Несмотря на эти открытия, есть и другие факты, которые по большей части противоречат гипотезе о том, что продолжительность нашей жизни запрограммирована. Вспомним, что на протяжении почти всей нашей истории – то есть на протяжении примерно ста тысяч лет за вычетом последней пары столетий – средняя продолжительность жизни человека составляла менее 30 лет. (Исследования показали, что ожидаемая продолжительность жизни гражданина Римской империи составляла 28 лет.) Естественный ход событий не предполагал, что человек доживет до старости. И в самом деле, на протяжении большей части истории смерть подстерегала человека в любом возрасте и не ассоциировалась со старостью. Как писал Монтень о жизни в конце XVI века,

умереть от старости – это смерть редкая, исключительная и необычная, это последний род смерти, возможный лишь как самый крайний случай.

Таким образом, сегодня, когда в большинстве стран средняя продолжительность жизни перевалила за 80 лет, мы представляем собой своего рода курьезы, живущие гораздо дольше предназначенного нам времени. Изучая старение, мы стремимся постичь вовсе не естественный процесс, а противоестественный.

Оказывается, наследственность влияет на продолжительность жизни очень мало. Джеймс Вопел из Института демографических исследований имени Макса Планка (Росток, Германия) говорит, что долголетие родителей лишь на 3 % определяет, сколько вы проживете, – а, скажем, ваш рост определен ростом родителей на 90 %. Даже генетически идентичные близнецы проживают совсем разную по длительности жизнь: средний разброс – более 15 лет.

Если наши гены объясняют меньше, чем мы рассчитывали, то классическая модель мелких поломок, вероятно, объясняет больше, чем мы знаем. Леонид Гаврилов, исследователь из Чикагского университета, утверждает, что человек “отказывает” точно так же, как любая комплексная система: случайно, по мере накопления износа. Инженеры давно знают, что простые устройства, как правило, не стареют. Они надежно функционируют, пока у них не откажет главная деталь, и тогда весь механизм умирает сразу. Например, заводная игрушка прекрасно работает, пока не проржавеет заводной механизм или не лопнет пружина, после чего она сразу перестает работать. Однако сложные системы, скажем электростанции, должны стабильно функционировать несмотря на то, что они состоят из тысяч очень важных и потенциально хрупких компонентов. Поэтому инженеры при проектировании таких комплексов предусматривают многослойные аварийные системы – всевозможные запасные агрегаты, и запасные устройства для этих агрегатов, и так далее. Запасные устройства необязательно должны быть так же хороши, как компоненты первой очереди, зато они позволят системе выжить даже в случае поломки ключевого агрегата. Гаврилов утверждает, что люди устроены точно так же (с учетом параметров, заданных генетически). У нас есть запасная почка, запасное легкое, запасное яичко или яичник, запасные зубы. ДНК в наших клетках постоянно повреждается от самых заурядных внешних воздействий, однако у клеток предусмотрено множество систем восстановления ДНК. Если какой-то важный ген необратимо поврежден, обычно в запасе есть несколько его копий. А если отмирает целая клетка, ее место занимают другие.

Тем не менее дефекты в сложной системе накапливаются, и наступает момент, когда достаточно еще одной поломки – и все: система становится неустойчивой. Так происходит и с электростанциями, и с автомобилями, и с крупными компаниями. Так происходит и с нами: рано или поздно очередной поврежденный сустав, очередная заизвесткованная артерия становятся последней каплей. Запасных вариантов больше нет. Мы изнашиваемся до тех пор, когда изнашиваться уже некуда.

Признаков этого износа чрезвычайно много. Например, волосы седеют просто потому, что у нас кончаются пигментные клетки, придававшие волосам цвет. Естественный жизненный цикл пигментных клеток кожи головы завершается всего за несколько лет. Мы рассчитываем, что их заместят подоспевшие стволовые клетки, однако постепенно истощаются и их запасы. В итоге к пятидесяти годам у среднего человека седеет половина волос.

Внутри клеток кожи потихоньку ломаются механизмы, выводящие отходы, и остатки сгущаются в густой желто-коричневый пигмент под названием липофусцин. Именно из-за него кожа покрывается старческими пятнами. Если липофусцин накапливается в потовых железах, они перестают функционировать, что отчасти объясняет, почему в старости так повышается риск теплового удара.

Слабеет и зрение – и на то есть несколько причин. Хрусталик состоит из смеси белков, которая называется кристаллин: это поразительно прочный материал, однако и в нем происходят химические изменения, из-за которых хрусталик со временем теряет эластичность: отсюда дальнозоркость, первые признаки которой проявляются у большинства из нас еще на четвертом десятке. Кроме того, в ходе этих процессов хрусталик постепенно желтеет. Даже без катаракты (беловатого помутнения хрусталика, возникающего с возрастом, а также из-за избыточного ультрафиолетового облучения, повышенного холестерина, диабета или курения) количество света, попадающего на сетчатку здорового шестидесятилетнего человека, в три раза меньше, чем было в двадцать лет.

Феликс Силверстоун, 24 года проработавший старшим геронтологом в Еврейском институте Паркера в Нью-Йорке и опубликовавший более ста работ на тему старения, сказал мне, что за старением не стоит никакого определенного, одинакового для всех клеточного механизма. В нашем организме накапливается липофусцин, повреждения от свободных кислородных радикалов и случайные мутации ДНК, а также бессчетное множество других нарушений на микроклеточном уровне. Этот процесс идет постепенно и неотвратимо.

Я спросил Силверстоуна, удалось ли геронтологам выявить какой-то специфический, воспроизводимый паттерн старения. “Нет, – ответил он. – Мы просто разваливаемся”.

Неприятная перспектива, мягко говоря. Неудивительно, что люди стараются избегать разговоров о том, как они будут разваливаться. О старении написаны десятки бестселлеров, вот только называются они обычно “Моложе с каждым годом”, “Бурная старость”, “Нестареющие” или – мое любимое название – “Сексуальные годы”. Но нельзя же вечно закрывать глаза на реальность – за это придется платить. Мы бесконечно откладываем решения, которые помогли бы нам адаптировать наше общество в целом к феномену старости. И в этом ослеплении не видим возможностей, которые помогли бы нам изменить к лучшему индивидуальный опыт старения для каждого из нас.

Прогресс медицины увеличил продолжительность жизни, и в результате диаграмма выживания из треугольной превратилась в прямоугольную. На протяжении почти всей истории человечества демографический состав общества напоминал пирамиду: самая большая площадь в основании – это маленькие дети, а все остальные возрастные категории располагаются по убыванию – чем старше, тем меньше. В 1950 году дети до пяти лет составляли 11 % населения США, взрослые в возрасте 45 до 49 лет – 6 %, люди старше 80 – 1 %. Сегодня пятидесятилетних у нас столько же, сколько пятилетних. Пройдет еще тридцать лет, и стариков, которым больше восьмидесяти, станет столько же, сколько детей до пяти. Эта картина наблюдается во всех развитых странах.

Адаптироваться к новой демографической реальности удается лишь немногим странам. Мы цепляемся за представление, что на пенсию нужно выходить в 65 лет. Это было вполне разумно, когда люди старше 65-ти составляли лишь незначительную долю населения, но совершенно нереалистично сейчас, когда их стало почти 20 %: государство не может себе такого позволить. Со времен Великой депрессии еще никогда “на старость” не откладывали так мало. Больше половины глубоких стариков живут сейчас в полном одиночестве, без супругов, а детей у нас гораздо меньше прежнего – и все же мы практически не задумываемся о том, как будем в одиночку коротать последние годы жизни.

Есть и другое тревожное обстоятельство, о котором говорят значительно реже: медицина не способна справиться с проблемами, которые сама же и породила, и не готова применить имеющиеся у нее знания, чтобы повысить качество старения. Доля пожилых людей в популяции стремительно растет, а количество практикующих дипломированных геронтологов, напротив, сократилось с 1996 до 2010 года на 25 %. Спрос на курсы повышения квалификации по первой помощи пожилым больным резко упал, зато в других областях – например, в пластической хирургии и рентгенологии – достиг рекордно высокого уровня. Отчасти дело в деньгах: доходы геронтологов и специалистов по первой помощи пожилым людям едва ли не самые низкие в медицине. А отчасти – пусть мы этого и не признаем – многие врачи просто не любят лечить стариков.

“Обычных врачей геронтология не привлекает, а все потому, что они не умеют работать со «старыми развалинами», – объясняет геронтолог Феликс Силверстоун. – Старая развалина глухая. Старая развалина плохо видит. У старой развалины проблемы с памятью. На старика уходит куча времени: он постоянно все переспрашивает. И к тому же у старой развалины нет какой-то определенной, одной, главной жалобы – этих жалоб у каждого старика штук пятнадцать, и все они главные. И что с этим прикажете делать?! Не знаешь, за что хвататься. К тому же старая развалина жалуется на все это уже лет пятьдесят. Не станешь же лечить человека от болезни, которая у него уже пятьдесят лет! У него давление. У него диабет. У него артрит. И лечить все это – совершенно негламурно!”

Однако все это мы умеем, у нас накоплена масса профессиональных знаний. Исцелить от всех болезней, на которые жалуются старики, конечно, нельзя, но взять их под контроль вполне можно. И пока я не побывал в геронтологической клинике при нашей больнице и не увидел, какие чудеса творят тамошние доктора, я и представить себе не мог, как много они знают и какую важную роль это знание может сыграть в жизни каждого из нас.

Геронтологическая клиника в моей больнице официально называется Центром здоровья для старшей возрастной группы (Center for Older Adult Health): пусть она предназначена исключительно для пациентов старше 80 лет, эти пациенты неодобрительно относятся к словам “геронтология” или даже эпитету “пожилой” (elderly). Клиника находится этажом ниже моего хирургического отделения, и я много лет подряд ежедневно проходил мимо ее двери, однако, похоже, ни разу даже не задумывался всерьез, что за этой дверью происходит. Но вот однажды утром я спустился вниз – и, попросив разрешения у пациентов, посидел на приеме у главного геронтолога, доктора Юргена Блюдау.

“Что привело вас ко мне?” – спрашивает доктор у Джин Гаврильес, первой сегодняшней пациентки. Джин 85 лет, у нее короткие седые кудряшки, овальные очки, сиреневая вязаная кофточка и милая открытая улыбка. Джин невысокого роста, но крепкая на вид; она вошла в кабинет твердой походкой, зажав под мышкой сумочку и пальто; за ней семенила ее дочь, но никакой помощи старушке не требовалось, вполне хватало темно-лиловых ортопедических ботинок. Джин сказала, что к геронтологу ее направил терапевт.

“У вас какие-то конкретные жалобы?” – спрашивает Блюдау. И да и нет. Первым делом Джин упомянула боли в пояснице, которые у нее уже несколько месяцев, иногда отдают в ногу и временами мешают встать с постели или со стула. Кроме того, у нее тяжелый артрит – она показала нам пальцы с распухшими межфаланговыми суставами и вогнутыми основными фалангами (это называется деформацией в виде лебединой шеи). Оба коленных сустава Джин были заменены протезами десять лет назад. У нее повышенное давление – “из-за стресса”, уточняет Джин, а затем вручает доктору список лекарств, которые она принимает. У нее глаукома, каждые четыре месяца нужно ходить на осмотр к окулисту. “Проблем с туалетом” у нее никогда не было, но недавно она начала носить памперсы, признается Джин. Кроме того, она перенесла операцию по удалению раковой опухоли кишечника – и, кстати, на рентгеновском обследовании обнаружили какой-то узелок в легких, говорят, это может быть метастаз. Джин рекомендовали сделать биопсию.

Юрген попросил больную рассказать, как она живет, и рассказ Джин напомнил мне жизнь Алисы в те годы, когда я только познакомился с будущими тещей и тестем. Джин Гаврильес сказала, что живет одна, в обществе одного лишь йоркширского терьера, в отдельном доме в бостонском районе Уэст-Роксбери. Ее муж умер от рака легких 23 года назад. Машину она не водит. Неподалеку живет ее сын, он раз в неделю привозит ей продукты и звонит или заходит каждый день: “Проверяет, жива ли я”, – смеется Джин. Другой сын и две дочери живут подальше, но тоже помогают. В остальном она вполне способна обслуживать себя сама. Сама готовит и убирает. Пунктуально принимает лекарства и оплачивает счета: “У меня есть своя система!”

Джин окончила только среднюю школу, а во время Второй мировой войны была клепальщицей на Чарльстонской военно-морской верфи в Бостоне, затем некоторое время работала в универмаге “Джордан Марш” в центре города. Но все это было давным-давно. Теперь она сидит дома, занимается садом, своим терьером и угощает родных, когда они заглядывают в гости.

Врач подробно расспрашивает Джин, как проходит ее день. Встает она, как правило, часов в пять-шесть: похоже, ей уже не нужно много спать. Выбирается из постели, как только позволяет боль в спине, принимает душ, одевается. Спускается вниз, принимает лекарства, кормит песика, завтракает. Юрген спрашивает, что она ела сегодня на завтрак. Кукурузные хлопья и банан, отвечает Джин. Бананы она, собственно, терпеть не может, но слышала, что они полезные, в них много калия, поэтому не хочет отказываться от них. После завтрака она немного гуляет с песиком в саду. Занимается хозяйством – стирка, уборка и все такое прочее. К полудню делает перерыв – садится посмотреть по телевизору игру “Цена удачи”. Потом у нее ланч: стакан апельсинового сока и бутерброд. В хорошую погоду Джин выходит посидеть в саду. Когда-то она любила работать в саду, но теперь уже не может. Днем она ничем особенным не занимается. Иногда еще немного повозится по хозяйству. Иногда поспит или поболтает по телефону. Потом принимается готовить обед: салат, иногда печеная картошка или яичница. Вечером смотрит матчи “Ред-Сокс”, “Патриотов” или каких-нибудь университетских баскетбольных команд: Джин любит спорт. Ложится обычно около полуночи.

Юрген пригласил ее сесть на смотровой стол. Забраться туда ей было трудновато, на подножке Джин оступилась, и врач поддержал ее под локоть. Померил давление – нормальное. Осмотрел глаза и уши, попросил открыть рот. Быстро и деловито выслушал с помощью стетоскопа сердце и легкие. Слегка замедлил темп, начав осматривать руки пациентки. Ногти были очень ухоженные.

– Кто стрижет вам ногти?

– Я сама.

Все это время я думал – какая может быть польза от этого визита? Джин для своего возраста в отменной форме, однако впереди ее ждали неизбежные трудности – от артрита и недержания мочи до метастазов, которые мог дать рак кишечника. Похоже, Юргену Блюдау за сорок минут нужно было решить, на чем сосредоточиться – на главной угрозе жизни пациентки (вероятные метастазы) или на главной ее жалобе (боли в пояснице). Однако у самого доктора, похоже, были другие соображения. Ни по тому, ни по другому поводу он почти ничего не сказал. Зато очень внимательно осмотрел ее ноги.

– Это обязательно? – спросила Джин, когда он попросил ее снять ботинки и носки.

– Да, – ответил врач.

Когда Джин ушла, Юрген объяснил мне, что всегда следует осматривать ноги, и рассказал про пожилого джентльмена с галстуком-бабочкой: с виду пациент был бодр и подтянут, однако ноги его выдавали – он не мог нагнуться, поэтому не мыл их неделями. А это означало, что пациент уже не может ухаживать за собой, и это по-настоящему опасно.

Снять ботинки Джин было нелегко, и Блюдау, некоторое время наблюдавший за ее мучениями, наконец нагнулся помочь. Сняв с нее носки, он взял ступни Джин в руки – сначала одну, потом другую. Изучил каждый дюйм: подошвы, пальцы, промежутки между ними. Потом помог надеть носки и ботинки и рассказал пациентке и ее дочери о своих выводах.

Джин на удивление здорова, сказал он. Она сохранила и ясность мысли, и физическую форму. Беда в том, что она постепенно теряет то, что у нее есть. Самая серьезная опасность для нее сейчас – не узелок в легких и не боли в спине. Это опасность падения. Каждый год около 350 000 американцев падают и ломают шейку бедра. Из них 40 % оказываются в доме престарелых, а 20 % больше никогда не смогут ходить. Три главных фактора, увеличивающих риск падения, – это ухудшившееся чувство равновесия, постоянный прием более четырех лекарств одновременно и мышечная слабость. Пожилой человек, у которого есть один из этих факторов риска, с вероятностью 12 % упадет в течение ближайшего года. Для того, у кого имеются все три фактора, вероятность составляет почти 100 %.

У Джин Гаврильес налицо по крайней мере два. Чувство равновесия у нее неважное. Хотя ходит она без палочки, врач заметил, что она слегка косолапила, когда входила в кабинет. Стопы у нее отечные. Ногти не стрижены. Между пальцами – трещины и опрелости, а на подушечках толстые круглые мозоли. Кроме того, Джин принимает пять медицинских препаратов. Каждое из этих лекарств, несомненно, нужно и полезно, но когда их так много, в число побочных эффектов неизбежно входит головокружение. Кроме того, одно из лекарств от давления – мочегонное, а Джин, похоже, маловато пьет, и это чревато обезвоживанием и усилением головокружения. Когда Блюдау осматривал язык Джин, тот был совсем пересохший.

Особой мышечной слабости у Джин нет, и это хорошо. Когда она вставала со стула, сказал врач, он заметил, что она не помогает себе руками. Просто встала и выпрямилась, а это признак сохранившейся мышечной силы. Однако описание распорядка дня говорит о том, что Джин получает с пищей совсем мало калорий – этого, конечно, не хватает для поддержания силы. Юрген не стал уточнять, не менялся ли в последнее время ее вес: Джин сама признала, что за последние полгода похудела килограмма на три.

Задача врача, сказал мне потом Юрген Блюдау, – сохранить качество жизни пациента, а это означает две вещи: предельную независимость от проявлений болезни и сохранение достаточного количества функций для активного взаимодействия с миром. Большинство врачей лечат болезнь, считая, что остальное сложится само собой. А так не бывает: если больной слабеет и ему грозит дом престарелых – это же не медицинская проблема, верно?

Так вот, для геронтолога это проблема именно медицинская. Остановить старение ума и тела человека мы не можем, но есть способы взять этот процесс под контроль и предотвратить по крайней мере худшие симптомы. Поэтому Блюдау направил Джин Гаврильес к подологу – специалисту по заболеваниям стоп – и рекомендовал посещать этого врача раз в месяц, чтобы обеспечить ногам лучший уход. Ни одно из лекарств, которые принимала Джин, отменить было нельзя, но врач заменил мочегонный препарат на другой – тоже понижающий давление, но не вызывающий обезвоживания. Он порекомендовал Джин еще раз перекусывать в течение дня, выбросить всю низкокалорийную еду без холестерина и почаще приглашать на обед родных и друзей. “Когда ешь один, это не очень-то способствует аппетиту”, – заметил он. В заключение он попросил Джин заглянуть к нему еще раз через три месяца – проверить, хороший ли план он придумал.

Без малого через год я снова зашел к Юргену взглянуть на Джин Гаврильес и ее дочь. Джин исполнилось восемьдесят шесть. Она стала лучше питаться и даже поправилась – на полкило или на килограмм. И по-прежнему жила в собственном доме спокойно и независимо. И ни разу не упала.

Алиса начала падать задолго до того, как я познакомился с Юргеном Блюдау и Джин Гаврильес и узнал, что в принципе можно предпринять в подобных случаях. Ни я сам, ни остальные члены семьи не понимали, что падения Алисы – настоящая тревожная сирена. При этом для того, чтобы сохранить или по крайней мере продлить независимость Алисы и дать ей жить той жизнью, которая ей нравилась, достаточно было нескольких небольших изменений. Ее врачи тоже этого не понимали. И все становилось только хуже.

Несчастьем стало не падение, а автомобильная авария. Выезжая с дорожки перед домом на своей “импале”, Алиса на полной скорости пересекла мостовую, тротуар, пролетела соседский двор – и только тогда машину остановили какие-то кусты. Родственники решили, что Алиса перепутала педали газа и тормоза. Сама она утверждала, что педаль газа заклинило. Алиса считала себя первоклассным водителем, и ей была невыносима мысль, что кому-то придет в голову, что дело тут в ее возрасте.

Телесная немощь наползает украдкой, будто плесень. Дни текут, а ничего вроде бы не меняется. Приспособиться удается без труда. Но потом случается нечто – и всем становится очевидно, что все уже не так, как прежде. Правда, в нашем случае это были не падения. И даже не авария. Это были вымогатели.

Через некоторое время после аварии Алиса наняла двух рабочих, чтобы они спилили сухие ветки и сделали еще кое-какую работу в саду. Рабочие сначала запросили за свои услуги вполне разумную цену, но затем, очевидно, решили поживиться за счет старухи. Закончив работу, они заявили, что хозяйка должна им почти тысячу долларов. Алиса уперлась. С деньгами она всегда обращалась очень внимательно и педантично. Но рабочие стали грубить и угрожать, и Алиса растерялась и выписала чек. Она была потрясена, но ей было очень стыдно, и она решила никому ничего не рассказывать. Но назавтра рабочие снова явились – на этот раз поздно вечером – и потребовали еще денег. Алиса пыталась возражать, но в конце концов выписала еще один чек. В итоге сумма составила больше семи тысяч долларов. Алиса снова решила промолчать. Однако соседи услышали какую-то перепалку на крыльце у Алисы и вызвали полицию.

Когда полиция приехала, вымогателей и след простыл. Полицейские приняли у Алисы заявление и пообещали расследовать дело. Она по-прежнему хотела скрыть это от родных. Но понимала, что дело нешуточное, и в конце концов рассказала все моему тестю Джиму.

Он поговорил с соседями, которые тоже сделали заявление о преступлении. Они упомянули, что волновались за Алису. Похоже, ей уже небезопасно жить одной – ведь была же недавно эта история с “импалой” в кустах… Кроме того, они стали замечать, как трудно стало Алисе управляться с повседневными делами – даже выкатить мусорный бак к обочине.

Полиция нашла вымогателей. Их осудили и посадили в тюрьму, и, казалось бы, Алиса должна была быть удовлетворена. Но на самом деле судебный процесс не позволил ей просто забыть о случившемся. Он стал вечным напоминанием о том, что она сдает, – о факте, от которого она так хотела отмахнуться.

Вскоре после ареста вымогателей Джим предложил Алисе вместе поехать посмотреть дома престарелых – просто посмотреть, понять, как там и что, сказал он. Но оба прекрасно понимали, к чему он клонит.

Одряхление ждет нас всех, и это неизбежно, и смерть обязательно придет за нами, рано или поздно. Но пока этого не случилось, пока у нас не отказала последняя запасная система, траектория наших последних лет может быть отвесной, а может быть и более плавной – и на то, какой она будет, вполне способен повлиять врачебный уход, который позволит дольше сохранить те способности, которые мы ценим больше всего. Большинство из нас, врачей, об этом не задумывается. У нас хорошо получается работать с конкретными, частными проблемами: рак кишечника, высокое давление, артрит коленных суставов. Дайте нам болезнь, и мы с ней что-нибудь сделаем. Но дайте нам пожилую женщину, у которой высокое давление, артрит коленных суставов и множество сопутствующих недугов, – пожилую женщину, которая вот-вот утратит возможность жить привычной счастливой жизнью, – и мы растеряемся и сделаем ей только хуже.

Несколько лет назад исследователи из Университета штата Миннесота разыскали 568 мужчин и женщин старше семидесяти, которые жили независимо, но рисковали вскоре стать беспомощными из-за хронических заболеваний, недавно перенесенных тяжелых болезней или прогрессирующей утраты когнитивных навыков. С разрешения испытуемых исследователи случайным образом отобрали половину из них и направили к врачам и медсестрам-геронтологам – группе специалистов, посвятивших себя искусству и науке управления старением. Остальных попросили по-прежнему посещать лечащего врача, которого исследователи предупредили о риске потери самостоятельности пациентов. Прошло полтора года; 10 % участников эксперимента из обеих групп уже ушли из жизни. Однако те, кто посещал геронтологическую бригаду, вчетверо меньше рисковали стать беспомощными и вдвое реже страдали депрессией. Им на 40 % реже требовались медицинские услуги на дому.

Это были потрясающие результаты. Если бы ученые придумали особое устройство – назовем его автоматический антиодряхлитель, – которое пусть и не могло бы продлить человеку жизнь, но исключало бы вероятность, что он окончит свои дни в доме престарелых или проживет остаток жизни в депрессии, мы бы раскупили эти антиодряхлители в мгновение ока. Мы не стали бы возражать, даже если бы этот гаджет надо было вживлять прямо в сердце и для этого потребовалась бы операция. Мы организовали бы кампанию с какими-нибудь розовыми ленточками и требованием, чтобы антиодряхлители выдавали бесплатно каждому гражданину старше 75 лет, а в Конгрессе проходили бы слушания по вопросу, почему, собственно, антиодряхлители нельзя имплантировать уже в 40 лет? Студенты-медики отчаянно списывали бы на экзаменах, лишь бы попасть на кафедру антиодряхления, а акции фирмы-производителя на Уолл-стрит взлетели бы до небес.

Но пока ничего подобного у нас нет – есть только геронтология. Специалисты-геронтологи не делают ни биопсию легких, ни операции на позвоночнике, ни имплантацию антиодряхлителей. Зато они упрощают схемы медикаментозного лечения. Следят, чтобы артрит не вышел из-под контроля, чтобы старики ухаживали за своими стопами и правильно питались. Высматривают тревожные признаки заброшенности и посылают социальных работников проверить, достаточно ли безопасно оборудование дома у пациента.

И как мы вознаграждаем этих специалистов за их труды? Об этом может рассказать геронтолог Чед Баулт – руководитель того самого миннесотского исследования. Через несколько месяцев после того, как он опубликовал свои результаты и показал, насколько лучше становится жизнь пожилого человека, если ему обеспечивают специфический геронтологический уход, университет закрыл отделение геронтологии. “Администрация сообщила, что не может покрыть финансовые убытки”, – объяснил мне Баулт по телефону из Балтимора, куда перебрался, чтобы приступить к работе в Школе здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса.

Согласно исследованию Баулта, геронтологические услуги в среднем обходятся больнице на 1350 долларов на человека больше, чем экономия, которая возникает в результате этих услуг. При этом Medicare – система медицинского страхования для пожилых людей – не покрывает эти расходы. Это какие-то странные двойные стандарты. Никто ведь не требует, чтобы кардиостимуляторы стоимостью 25 000 долларов или шунты для коронарных артерий экономили деньги страховых компаний – они нужны для того, чтобы хотя бы иногда помочь людям. А тем временем больше двадцати сотрудников опытной, подтвердившей свою квалификацию геронтологической бригады из Университета штата Миннесота вынуждены искать новую работу. Медицинские центры по всей стране сокращают или вовсе закрывают геронтологические отделения. Многие коллеги Баулта стараются не рекламировать свой опыт в геронтологии, опасаясь наплыва пожилых пациентов, который будет им не по силам. “С экономической точки зрения это стало слишком сложно”, – поясняет Баулт.

Однако печальное финансовое положение геронтологии – лишь симптом более серьезных глубинных проблем: люди не настаивают на смене приоритетов. Нам всем нравятся новые медицинские гаджеты, и мы требуем, чтобы политики сделали так, чтобы страховка их покрывала. Мы хотим, чтобы врачи пообещали нам, что все смогут починить. Но геронтологи?! Кому они нужны, эти геронтологи? То, что они делают – повышают нашу выносливость в старости, готовят нас к грядущим испытаниям, – это одновременно и очень трудно, и сулит до обидного скудные результаты. Это требует внимания к организму в целом, к его изменениям. Требует постоянного и внимательного отношения к питанию, лекарствам, условиям жизни. И требует, чтобы каждый из нас задумался обо всем том, что невозможно исправить в нашей жизни, о том, что все мы неизбежно столкнемся с дряхлостью. Ведь только задумавшись об этом заранее, мы сможем внести в нашу старость мелкие коррективы, которые сделают ее более сносной. Все мы тешим себя иллюзией, что мы не стареем, однако геронтологи смущенно, но настойчиво рекомендуют нам смириться с тем, что это не так.

Для Феликса Силверстоуна управление старением и сопротивление печальным реалиям старости стало делом всей жизни. Он полвека оставался самым авторитетным геронтологом страны. Но когда я познакомился с Феликсом, ему самому было уже восемьдесят семь. Он ощущал, как слабеют его собственные разум и тело, и все то, что он изучал на протяжении своей карьеры, перестало быть отдаленным будущим для него самого.

Феликсу очень повезло. Ему не пришлось бросать работу – даже после инфаркта, который он пережил в шестьдесят с небольшим (этот инфаркт вполовину уменьшил функциональную активность его сердца); не помешала ему и почти полная остановка сердца, которая случилась в 79 лет. “Как-то вечером, сидя дома, я вдруг почувствовал, что у меня сильное сердцебиение, – рассказывает Феликс. – Сижу себе, читаю – и тут в одну секунду дыхание перехватило. Вскоре после этого я ощутил тяжесть в груди. Пощупал пульс – за двести”. (Такой уж он человек: в разгар сердечного приступа не упустит возможности пощупать собственный пульс.) “Мы с женой немного поспорили, стоит ли вызывать скорую. И все же решили вызвать”.

Когда Феликса доставили в больницу, врачам пришлось запускать ему сердце дефибриллятором. У него была желудочковая тахикардия, и ему в сердце вживили автоматический кардиостимулятор. Не прошло и нескольких недель, как он снова почувствовал себя хорошо, и врач разрешил ему вернуться на работу безо всяких ограничений. Феликс продолжал практиковать и после инфаркта, и после нескольких операций по поводу грыжи, и после удаления желчного пузыря. Он работал, несмотря на артрит, который едва не лишил его, страстного пианиста-любителя, возможности музицировать (но все же не лишил); несмотря на компрессионные переломы износившегося позвоночника, которые убавили его и без того небольшой рост (примерно метр семьдесят) еще почти на восемь сантиметров; работал, несмотря на потерю слуха. “Просто перешел на электронный стетоскоп, – объясняет Феликс. – Не очень удобно, конечно, но вообще-то они очень хорошие”.

Но в восемьдесят два ему все же пришлось уйти на покой. Не из-за собственного здоровья, а из-за жены Беллы. Они были женаты более 60 лет. Феликс познакомился с Беллой, когда был интерном, а она – диетсестрой в больнице округа в Бруклине. Они поселились во Флэтбуше, вырастили двоих сыновей. Когда мальчики выросли и покинули дом, Белла получила диплом преподавателя и начала работать с детьми с трудностями в обучении. Однако после 70 лет у нее стало портиться зрение из-за проблем с сетчаткой, пришлось бросить работу. Десять лет спустя Белла почти полностью ослепла. Феликс боялся оставлять ее дома одну и в 2001 году был вынужден отказаться от практики. Супруги переехали в “Орчард-Коув” – апартаменты для пожилых в городе Кантон в штате Массачусетс, неподалеку от Бостона, чтобы быть поближе к сыновьям. “Я думал, такой перемены мне не пережить”, – признается Феликс. Он видел по своим пациентам, как трудно дается переезд пожилым людям. Когда он закончил осмотр своего последнего больного, а затем упаковал весь домашний скарб, то почувствовал себя так, будто вот-вот умрет: “Я словно разобрал вместе с домашними вещами всю свою жизнь, – вспоминает он. – Ужас!”

Мы сидим в библиотеке рядом с главным лобби “Орчард-Коув”. В большое окно льется свет, по стенам развешаны со вкусом подобранные картины, стоят белые кресла в федеральном стиле. Похоже на уютный отель – вот только среди постояльцев нет ни одного человека моложе семидесяти пяти. У Феликса и Беллы просторная квартира с двумя спальнями и видом на лес. В гостиной Феликс поставил рояль, а на столе громоздятся кипы медицинских журналов, которые он до сих пор выписывает – “для души”, как он говорит. Квартира супругов Силверстоун рассчитана на тех, кто может следить за собой самостоятельно. Служащие “Орчард-Коув” лишь убирают здесь, меняют постельное белье и каждый вечер приносят ужин. Если бы Феликс и Белла захотели, они могли бы доплатить за категорию постояльцев “с сопровождением”: тогда им обеспечили бы трехразовое питание и на час каждый день выделяли бы личную помощницу.

Это, конечно, не обычный дом престарелых, но даже в обычном год пребывания обходится в 32 000 долларов. Помимо этого, требуется однократный вступительный взнос – как правило, это от 60 000 до 120 000 долларов. Между тем средний доход тех, кому перевалило за восемьдесят, составляет в США лишь 15 000 долларов. Более половины пожилых людей, поселяющихся в доме престарелых надолго, вынуждены потратить на это все свои сбережения, и все равно им приходится обратиться за помощью к государству, то есть за пособием, иначе не смогут себе этого позволить. В результате средний американец преклонных лет проводит не меньше одного года в беспомощном состоянии в доме престарелых, пребывание в котором обходится к тому же в пять с лишним раз дороже, чем жизнь у себя дома. Феликс изо всех сил надеется, что этого удастся избежать.

Он пытался объективно фиксировать изменения в собственном организме – недаром же он геронтолог. Отметил, что кожа стала сухой. Ухудшилось обоняние. Он стал плохо видеть в темноте и быстро уставал. Начал терять зубы. Однако Феликс принимал все возможные меры. Пользовался лосьоном, чтобы кожа не трескалась, старался не перегреваться, трижды в неделю занимался на велотренажере, дважды в год посещал стоматолога.

Особенно его тревожили изменения в мозге. “Нет прежней ясности мысли, – жаловался он. – Раньше я прочитывал The New York Times за полчаса. Теперь мне нужно полтора”. И даже при этом он сомневался, понимает ли столько же, сколько раньше, и чувствовал, что память его подводит. “Если я что-то перечитываю, мне становится ясно, что я видел этот текст, но иногда я не могу как следует его вспомнить, – говорил Феликс. – Это вопрос кратковременной памяти. Трудно пропустить входящий сигнал внутрь и заставить его задержаться”.

Феликс освоил методы, которым когда-то учил пациентов: “Я стараюсь сознательно сосредоточиваться на всем, что делаю, и избегать автоматизма, – рассказывал он. – Я не утратил навыков автоматических действий, но не могу полагаться на них, как раньше. Например, я не могу думать о чем-то постороннем, когда одеваюсь, иначе, чего доброго, забуду что-нибудь надеть”. Он признает, что метод большей осознанности работает не всегда (и за время нашего разговора Феликс дважды рассказал мне одну и ту же историю). Его мысли все время норовят выбрать привычную колею: как ни старается он направить их в новом направлении, они не всегда слушаются.

Феликс как геронтолог прекрасно понимал, что дряхлеет, но от этого смириться с неизбежным было не легче. “Иногда накатывает грусть, – признался он. – Наверное, у меня случаются периоды депрессии. Они не такие сильные, чтобы мешать нормальной жизни, но все же… – Он умолк, подыскивая нужное выражение. – Но все же это доставляет неудобства”.

Несмотря на все эти огорчения, Феликса поддерживало на плаву то, что у него была цель – та же самая цель, что и в годы его медицинской практики: так или иначе помогать окружающим. Не успев провести в “Орчард-Коув” и нескольких месяцев, Феликс уже принял участие в управлении комитетом, призванным улучшить медицинское обслуживание здешних постояльцев. Организовал журнальный клуб для бывших врачей. И даже помог молодой коллеге-геронтологу провести первое самостоятельное исследование: она изучала отношение жителей “Орчард-Коув” к завещательному распоряжению “не реанимировать”.

Но гораздо важнее было для Феликса чувство ответственности за детей и внуков, а особенно – за Беллу. Из-за слепоты и плохой памяти она полностью зависела от мужа. Без него она очутилась бы в рядовом доме престарелых. Феликс помогал ей одеваться и следил, чтобы она вовремя принимала лекарства. Готовил ей завтрак и обед. Водил на прогулки и на прием к врачу. “Теперь она – мой смысл жизни”, – говорил он. Белла не во всем его одобряла. “Мы постоянно ругаемся, у нас очень часто не сходится мнение, – сказал Феликс. – Но оба быстро остываем”.

Эта ответственность не была обременительной для Феликса. Поскольку его собственная жизнь оскудела, возможность ухаживать за Беллой стала для него главным источником самоуважения. “Я ее единственный опекун, – говорил он. – И очень этому рад”. Эта роль обострила у него понимание, что ему нужно очень внимательно следить за изменениями в собственных способностях: он не сможет помогать жене, если не будет честно отдавать себе отчет, что ему по силам, а что нет.

Как-то вечером Феликс пригласил меня на обед. Зал для официальных обедов был совсем как зал дорогого ресторана – зарезервированные столики, официанты, строгий дресс-код для гостей. Я приехал с работы, прямо в белом халате, и метрдотель одолжил мне темно-синий пиджак, иначе меня не впустили бы. Феликс в коричневом костюме и песочной пикейной рубашке подвел к столику Беллу в синем платье в цветочек, которое он ей сам выбрал. Белла была очаровательна, разговорчива, глаза у нее молодо блестели. Однако за столиком она не могла нащупать тарелку – не говоря уже о том, чтобы прочитать меню. Феликс сделал заказ для нее: суп из дикого риса, омлет, картофельное пюре и пюре из цветной капусты. Без соли, предупредил он официанта: у Беллы было повышенное давление. Себе он заказал лосося с картофельным пюре. Я взял суп и лондонское жаркое.

Когда принесли еду, Феликс рассказал Белле, где у нее на тарелке что лежит, используя как аналогию циферблат часов. И вложил вилку ей в руку. Затем приступил к еде.

Оба старались жевать как можно медленнее. Первой поперхнулась Белла. Омлет. На глаза у нее навернулись слезы. Она закашлялась. Феликс помог ей поднести ко рту стакан с водой. Она отпила и сумела проглотить омлет. “В старости голова наклоняется вперед из-за лордоза позвоночника, – объяснил мне Феликс. – И когда надо смотреть прямо перед собой, это такое же усилие, как для нормального человека – глядеть в потолок. А попробуй проглоти что-нибудь, когда глядишь в потолок: нет-нет да и поперхнешься. У стариков так сплошь и рядом. Вот послушайте”. И тут я понял, что и в самом деле не проходит и минуты, чтобы кто-то в зале не закашлялся, поперхнувшись едой. Феликс ласково обратился к Белле: “Когда ешь, милая, смотри вниз”. Однако очень скоро он и сам поперхнулся. Лосось. Феликс закашлялся. Лицо его покраснело. Наконец ему удалось откашляться. У него ушла минута на то, чтобы перевести дух. “Собственных советов не слушаю”, – проворчал он.

Не было никаких сомнений, что Феликс Силверстоун прекрасно справлялся со всеми старческими немощами, свойственными его возрасту. Когда-то даже просто дожить до 87 лет было большим достижением. Теперь главное достижение – насколько Феликс контролирует собственную жизнь. Когда он начинал геронтологическую практику, невозможно было даже представить себе, чтобы восьмидесятисемилетний старик с таким шлейфом болезней, как у него, мог вести независимую жизнь, ухаживать за женой-инвалидом и к тому же продолжать научную работу.

Отчасти Феликсу просто повезло. Например, у него не так уж сильно ухудшилась память. Но, кроме того, он хорошо знал, как нужно строить свою жизнь в преклонном возрасте. Цель его была скромной: добиться, чтобы его жизнь была по возможности достойной, насколько позволяют медицинские знания и индивидуальные особенности его организма. Поэтому он откладывал деньги, не стал выходить на пенсию слишком рано – и в результате у него не было серьезных финансовых ограничений. Он поддерживал сеть социальных контактов и избегал одиночества. Следил за весом и состоянием костей и зубов. И заранее нашел наблюдающего врача, который разбирался в геронтологии и помог пациенту сохранить независимость.

Я спрашиваю профессора-геронтолога Чеда Баулта, что можно сделать, чтобы обеспечить достаточное число геронтологов – учитывая рост популяции пожилых людей. “Ничего, – отвечает Чед. – Уже поздно”. Чтобы стать специалистом-геронтологом, нужно время, а нам уже сейчас не хватает таких специалистов. За год диплом геронтолога получают в США менее 300 врачей – и этого не хватает даже на то, чтобы заполнить вакансии докторов, уходящих на пенсию, не говоря уже об удовлетворении растущих потребностей в ближайшие десять лет. Нужны нам и психиатры-геронтологи, и медсестры с геронтологическими знаниями, и социальные работники – и их тоже очень мало. Такое же положение наблюдается и за пределами Соединенных Штатов. Во многих странах оно даже хуже.

Однако Баулт полагает, что у нас еще есть время для другого маневра: он бы направил геронтологов обучать всех врачей и медсестер общей практики уходу за престарелыми пациентами, чтобы геронтологи могли переложить на коллег часть нагрузки. Но и это непростая задача: у 97 % студентов-медиков в программе нет курсов по геронтологии, к тому же такая стратегия требует, чтобы общество платило геронтологам не столько за лечебную практику, сколько за преподавание. Но Баулт уверен, что в течение десяти лет организовать соответствующие курсы можно при всех медицинских институтах, сестринских училищах, школах социальных работников, предусмотреть их во всех учебных планах для интернов – было бы желание. “Надо что-то делать, – говорит он. – Жизнь стариков вполне может стать лучше”.

“Представляете, я до сих пор вожу машину, – говорит мне Феликс Силверстоун после нашего совместного обеда. – И очень даже неплохо”. Ему нужно съездить за несколько километров в Стаутон – купить Белле лекарства по рецептам, – и я напросился поехать с ним. У Феликса десятилетняя золотистая “тойота-камри” с автоматической коробкой передач; на спидометре – 39 000 миль пробега. Машина сияет чистотой снаружи и внутри. Феликс выезжает задним ходом со своего парковочного места, вплотную к которому стоят другие машины, и вот мы уже за воротами гаража. Руки у Феликса не дрожат. Сегодня новолуние, сгущаются сумерки, однако мы плавно катим по улицам Кантона, Феликс мягко останавливается на красный свет, в нужный момент включает поворотники, идеально маневрирует.

Признаться, в душе я был готов к катастрофе. Риск аварии со смертельным исходом у водителей старше 85 лет в три с лишним раза выше, чем у водителей-подростков. Самые старые водители – самые опасные. Я вспоминал аварию, которую устроила Алиса, и о том, как ей повезло, что в соседском саду не было детей. За несколько месяцев до этого в Лос-Анджелесе судили Джорджа Веллера, который перепутал газ и тормоз и врезался на своем “бьюике” в толпу на фермерском рынке в Санта-Монике. Десять человек погибли, более шестидесяти были ранены. Джорджа Веллера признали виновным в убийстве по неосторожности. Ему было 86 лет.

Однако Феликсу, похоже, вождение давалось без малейшего труда. В какой-то момент мы проезжали перекресток, где велись дорожные работы, и оказалось, что знаки объезда расставлены неправильно и направляют машины прямо на встречную полосу. Феликс мгновенно сориентировался и перестроился в нужный ряд. Однако никто не знает, долго ли он сможет рассчитывать на свое водительское мастерство. Когда-нибудь настанет час, когда ему придется отдать ключи от автомобиля.

Но в те минуты Феликса это не заботило – он просто радовался дороге. Когда он свернул на шоссе № 138, вечерний поток машин поредел и Феликс разогнал свою “камри” чуть-чуть быстрее разрешенных 45 миль в час. Опустил стекло, облокотился на раму. Воздух был свеж и чист, мы слушали шуршание шин по асфальту.

– Чудесный вечер, правда? – спросил Феликс.

Назад: Глава 1 Независимая личность

Дальше: Глава 3 Зависимость