Книга: Почему мы существуем? Величайшая из когда-либо рассказанных историй

Назад: Глава 1 Из платяного шкафа – в пещеру

Дальше: Глава 3 Свет сквозь стекло ясное

Глава 2

Видеть в темноте

Да будет свет: и стал свет.Бытие 1:3

В начале был свет.

Тот факт, что в Книге Бытия древние авторы объявили, что свет был создан в первый день, вовсе не случайность и не совпадение. Без света вряд ли можно было бы осознать, насколько обширная Вселенная нас окружает. Когда американец кивает и говорит приятелю, который пытается что-то ему объяснить: «Я вижу» (I see), он имеет в виду не зрительные впечатления, а скорее некое фундаментальное понимание.

Аллегория Платона, кстати говоря, тоже построена вокруг света – света костра, который нужен для того, чтобы отбрасывать тени на стену пещеры, и света снаружи, который на время ослепляет освобожденного пленника, а затем освещает для него реальный мир. Подобно пленникам в пещере, мы все являемся пленниками света – почти всё, что нам известно о мире, мы узнаём благодаря зрению.

Хотя самыми, возможно, значительными словами в западном религиозном каноне являются слова: «Да будет свет!», в современном мире эта фраза приобрела совершенно иное значение, чем то, что в нее когда-то вкладывалось. Возможно, человеческие существа и правда являются пленниками света, но таким же пленником света является и Вселенная. То, что когда-то появилось по прихоти иудео-христианского Бога или других богов до него, мы сегодня рассматриваем как необходимость, обусловленную фундаментальными законами, которые делают возможным существование и небес, и, что еще важнее, тверди. Одно невозможно без другого. Твердь, или вещество, следует за светом.

Эта смена перспективы лежит в основе чуть ли не каждого шага в построении величественного здания современной науки. Я пишу эти слова на палубе судна возле одного из Галапагосских островов, которые прославил Чарльз Дарвин и которые, в свою очередь, прославили его, когда он изменил наше представление о жизни и ее разнообразии одним блестящим озарением: он понял, что все виды живых существ развились путем естественного отбора небольших наследуемых изменений, которые выжившие особи передают последующим поколениям. Как понимание эволюции бесповоротно изменило наши представления о биологии, так и проникновение в тайны света перевернуло представление о нашем месте во Вселенной с точки зрения физики. В качестве полезного побочного продукта это изменение принесло нам практически все технологические достижения, без которых немыслим современный мир.

Понять, насколько непосредственное наблюдение внешнего мира порабощает ум и в какие жесткие рамки оно загоняет наши представления о ткани Вселенной, удалось только через две с лишним тысячи лет после Платона. С того момента, как величайшие умы стали досконально исследовать скрытую природу Вселенной, им потребовалось более четырех столетий, чтобы полностью разрешить вопрос о том, что представляет собой свет.

Возможно, самым значительным из современных мыслителей, хотя, конечно же, не первым из тех, кто задался этим вопросом, был один из самых знаменитых (и самых необычных) ученых в истории – Исаак Ньютон. Мы имеем полное право называть Ньютона современным мыслителем – в конце концов, его написанные в XVII веке «Математические начала натуральной философии» открыли для человечества классические законы движения и заложили основу для его же теории всемирного тяготения; то и другое вместе образует фундамент значительной части современной физики. Тем не менее, как указывал Джон Мейнард Кейнс,

Ньютон не был первым представителем века разума, он был последним из магов, последним из вавилонян и шумеров, последним великим мыслителем, смотревшим на видимый и мыслимый мир теми же глазами, какими смотрели те, кто тысячи лет назад начал выстраивать наше интеллектуальное достояние.

Истинность этого утверждения отражает революционную значимость работ Ньютона. После его «Начал» ни один разумный человек уже не мог видеть мир таким, каким его видели древние. Но она отражает также и характер самого Ньютона. Он тратил гораздо больше времени – и гораздо больше чернил – на труды по оккультным вопросам и алхимии, на поиск скрытых смыслов и шифров в Библии, чем на труды по физике. Особенно его интересовали Откровение Иоанна Богослова и загадки, связанные с древним храмом Соломона.

Ньютон был также представителем длинного ряда людей, – ряда, начавшегося задолго до Ньютона и продолжившегося после, – считавших, что они особо избраны Господом раскрыть человечеству подлинный смысл Писания. Неясно, насколько его физические исследования и изучение Вселенной были связаны с одержимостью Библией, но кажется разумным предположить, что первичным для Ньютона был интерес к теологии, а натуральная философия занимала в ряду его интересов место намного ниже теологии и, вероятно, даже алхимии.

Многие указывают на ньютоновское восхищение Богом как на доказательство совместимости науки и религии и пытаются с его помощью утверждать, что современная наука своим существованием обязана христианству. Утверждать так означает путать историю с причинностью. Невозможно отрицать, что многие ранние гиганты современной западной натуральной философии, начиная с Ньютона, были глубоко религиозными людьми, хотя Дарвин, к примеру, к концу жизни растерял большую часть своей религиозной веры, если не всю ее. Но не стоит забывать, что на протяжении значительной части этого периода существовало лишь два основных источника образования и богатства: Церковь и Корона. Именно Церковь была национальным научным фондом XV, XVI и XVII столетий. Все институты высшего образования были связаны с той или иной конфессией, и любому образованному человеку было немыслимо полностью разорвать связь с Церковью. И, как убедились на собственном опыте Джордано Бруно и позже Галилей, противоречить церковной доктрине было как минимум неприятно. Для любого из ведущих научных мыслителей той эпохи нерелигиозность была бы чем-то из ряда вон выходящим.

Религиозность ранних пионеров науки сегодня часто упоминается философами, которые защищают совместимость науки и религии, но при этом путают науку и ученых. Хотя внешне часто это выглядит иначе, ученые – тоже люди. И как все люди, они способны одновременно держать в голове множество потенциально противоречащих друг другу идей. Никакая корреляция между расходящимися представлениями, уживающимися в одном человеке, не говорит ни о чем, кроме человеческих слабостей.

Говорить о том, что некоторые ученые религиозны или были религиозны, – то же самое, что говорить, что некоторые ученые – сторонники республиканцев, или адепты теории плоской Земли, или креационисты. Все это не подразумевает ни причинно-следственной, ни логической связи. Мой друг Ричард Докинз рассказывал мне как-то о профессоре астрофизики, который днем пишет статьи, публикуемые в астрономических журналах и строящиеся на представлении о Вселенной, существующей более 13 млрд лет, а вечером возвращается домой и в частном порядке проповедует буквальное библейское утверждение о том, что Вселенная была создана всего шесть тысяч лет назад.

В науке интеллектуальная цельность или отсутствие таковой определяется сочетанием рациональных аргументов с полученными в дальнейшем данными и длительной проверкой. Вполне оправданно утверждать, что религия в Западном мире является, возможно, матерью науки. Но, как все мы знаем, дети редко вырастают копиями своих родителей.

Возможно, Ньютон, следуя традиции, заинтересовался светом именно потому, что считал его даром Божьим. Но мы помним его труды не благодаря такой мотивации, а благодаря результату, благодаря тому, что он открыл.

Ньютон был убежден, что свет состоит из частиц, которые он называл корпускулами, тогда как и Декарт, и постоянный соперник позднего Ньютона Роберт Гук, а еще позже голландский ученый Христиан Гюйгенс утверждали, что свет – это волны. Одним из ключевых наблюдений, подтверждавших, на первый взгляд, волновую теорию света, было то, что белый свет (к примеру, солнечный) расщепляется на все цвета радуги, если пропустить его через призму.

Как часто случалось в жизни Ньютона, он был убежден в собственной правоте и считал, что сразу несколько известнейших его современников (и соперников) ошибаются. Чтобы продемонстрировать это, он придумал хитроумный эксперимент с использованием призм: в первый раз Ньютон провел этот эксперимент дома, в Вулсторпе, где пережидал свирепствовавшую в Кембридже бубонную чуму. Как он докладывал в Королевском обществе в 1672 г., на сорок четвертой попытке он пронаблюдал ровно то, что надеялся увидеть.

Сторонники волновой теории утверждали, что световые волны состоят из белого света и при прохождении сквозь призму свет расщепляется на цвета потому, что лучи «портятся» при прохождении сквозь стекло. Если это так, то чем больше стекла на пути света, тем сильнее он должен расщепляться.

Ньютон рассуждал иначе. Он считал, что свет состоит из разноцветных частиц, которые в совокупности кажутся белыми. (Отталкиваясь от своего увлечения оккультизмом, Ньютон классифицировал цветные частицы спектра – этот термин пустил в оборот именно он – по семи категориям: красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие и фиолетовые. Ведь еще со времен древних греков считалось, что число семь обладает мистическими свойствами.) Чтобы продемонстрировать ошибочность волновой теории, где свет портился при прохождении сквозь стекло, Ньютон пропустил луч белого света сквозь две призмы, установленные строго в противоположной ориентации. Первая призма расщепила свет с появлением спектра, а вторая вновь собрала его в единый белый луч. Если бы стекло портило свет, получить такой результат было бы невозможно. Вторая призма только ухудшила бы ситуацию и не смогла заставить свет вернуться в первоначальное состояние.

На самом деле этот результат вовсе не опровергает волновую теорию света (мало того, он скорее подтверждает ее, поскольку свет замедляется, меняя направление при входе в стекло, подобно тому как это делают и волны). Но, поскольку сторонники волновой теории утверждали (ошибочно), что спектральное расщепление обусловлено порчей света, демонстрация Ньютона, ясно показавшая, что это не так, нанесла сильный удар по волновой теории и укрепила позиции его собственной корпускулярной модели.

Ньютон продолжил работу со светом, открыв немало других его особенностей, на которых основывается наше сегодняшнее понимание волновой природы света. Он показал, что каждый цвет света при прохождении сквозь стеклянную призму имеет собственный уникальный угол преломления. Ньютон показал также, что при освещении объектов цветным лучом все они кажутся того же цвета, что и освещающий их луч. Еще он показал, что цветной свет не меняет свой цвет, сколько бы раз ни отражался или ни проходил через призму.

Все результаты Ньютона, включая и первоначальный, можно объяснить очень просто, если считать, что белый свет действительно представляет собой набор различных цветов, – это он понял верно. Но их невозможно объяснить, если считать, что свет состоит из разноцветных частиц. На самом деле правильнее сказать, что свет состоит из волн разной длины.

Оппоненты Ньютона не собирались сдаваться, несмотря даже на растущую популярность Ньютона и смерть его главного соперника Гука. Они не сдались даже после избрания Ньютона президентом Королевского общества в 1703 г. – в том самом году, когда он опубликовал наконец результаты своих исследований по свету в грандиозном труде «Оптика». Более того, споры о природе света продолжали бушевать еще целый век.

Проблема волновой картины света отчасти заключалась в вопросе: «Волной чего, собственно, является свет?» И если свет – волна, то, поскольку все известные волны требуют для своего распространения какой-то среды, в какой именно среде распространяется световая волна? Эти вопросы ставили всех в тупик настолько, что сторонникам волновой теории пришлось вновь возродить идею некоей невидимой субстанции, пронизывающей все пространство, – идею эфира.

Решение этой головоломки, как часто бывает в подобных ситуациях, пришло из совершенно неожиданного уголка физического мира – уголка, полного искр и вращающихся колес.

Когда я стал молодым профессором Йельского университета, мне повезло получить в свое распоряжение громадный старинный кабинет, освободившийся после ухода в отставку столь же почтенного возраста коллеги, который оставил висящую на стене фотографию Майкла Фарадея, сделанную в 1861 г. С тех пор я бережно храню ее.

Меня не привлекает культ героев, но если бы привлекал, то Фарадей оказался бы в моем списке героев в числе первых. Возможно, именно ему больше, чем любому другому ученому XIX века, мы обязаны технологиями, приводящими в движение нашу нынешнюю цивилизацию. При этом он не имел почти никакого формального образования и в четырнадцать лет стал учеником переплетчика. Много позже, получив уже всемирное признание за вклад в науку, он продолжал держаться своих скромных корней; Фарадей отказался от рыцарского звания и дважды – от поста президента Королевского общества. Позже он отказался консультировать британское правительство по вопросу производства химического оружия для использования в Крымской войне, сославшись на этические соображения. Кроме того, на протяжении более чем тридцати трех лет читал в Королевском институте серию рождественских лекций, призванных внушить молодым людям интерес к естественным наукам. Можно ли этим не восхищаться?

Хотя как человек Фарадей заслуживает всяческого уважения, для нашего рассказа важен ученый. Первый научный урок Фарадея, о котором я всегда рассказываю своим студентам, звучит так: всегда старайтесь угодить своим профессорам. В возрасте двадцати лет Фарадей, отработав семь лет подмастерьем переплетчика, стал посещать лекции знаменитого химика Хэмфри Дэви, тогдашнего главы Королевского института. После цикла лекций Фарадей преподнес Дэви красиво переплетенную книгу в триста страниц, содержавшую сделанные Фарадеем конспекты лекций. Не прошло и года, как Фарадей стал секретарем Дэви, а вскоре после этого получил место ассистента-химика в Королевском институте. Позже Фарадей узнал, что́ бывает, если поступить противоположным образом. После серии ранних, но весьма значительных проведенных им экспериментов Фарадей сгоряча забыл, публикуя результаты, отметить вклад Дэви. Именно этой случайной обидой объясняется, вероятно, то, что Дэви перевел Фарадея на другие работы и тем самым на несколько лет задержал его исследования, которым суждено было изменить мир.

До перевода на другой участок Фарадей работал в «горячей» области научных исследований: вдохновившись результатами датского физика Ханса Кристиана Эрстеда, он изучал новооткрытые связи между электричеством и магнетизмом. Эти две силы кажутся совершенно разными, но обладают странными сходными чертами. Электрические заряды могут притягиваться или отталкиваться. То же делают и магниты. Но при этом у магнитов, судя по всему, всегда имеется по два полюса – северный и южный, которые невозможно отделить друг от друга и изолировать, тогда как электрические заряды могут быть положительными или отрицательными по отдельности.

Ученые и философы уже некоторое время задумывались над тем, нет ли каких-то скрытых связей между этими двумя силами, и первое эмпирическое свидетельство этого обнаружил Эрстед, по существу случайно. В 1820 г., читая лекцию, он заметил, что стрелка компаса отклоняется от направления север – юг, когда рядом включается электрический ток от батареи. Через несколько месяцев Эрстед продолжил свои наблюдения и обнаружил, что поток движущихся электрических зарядов, который мы сегодня называем просто электрическим током, порождает магнитное притяжение, заставляющее стрелку компаса вставать по касательной к окружности, проведенной вокруг провода с током.

Так Эрстед проторил новую тропу. Среди ученых известия распространяются быстро; новость разошлась по континенту, затем перелетела Ла-Манш. Движущиеся электрические заряды порождают магнитную силу. Может быть, есть и другие связи? Могут ли магниты, в свою очередь, оказывать влияние на электрические заряды?

Некоторое время ученые безуспешно занимались поисками такой возможности. Дэви и один из его коллег пытались построить электрический двигатель на основе обнаруженной Эрстедом связи, но не преуспели в этом. Фарадей же в конечном итоге заставил проводник с протекающим в нем током двигаться вокруг магнита, в результате чего действительно получил своего рода примитивный мотор. Именно об этом интереснейшем открытии он сообщил без упоминания имени Дэви.

Следует признать, что отчасти это «открытие» было просто забавным трюком. Фарадей не открыл здесь никаких новых фундаментальных явлений. Возможно, именно эта история послужила рациональной основой для одного из моих любимых исторических анекдотов о Фарадее (скорее всего, недостоверного). Рассказывают, что Уильям Глэдстоун, позже ставший премьер-министром Британии, услышал про лабораторию Фарадея, полную странных причудливых устройств, и задал в 1850 г. вопрос о том, какую практическую ценность имеют все эти исследования электричества. Фарадей, как утверждается, ответил на это: «Вполне возможно, сэр, что скоро вы сможете обложить это налогом».

Достоверна эта история или нет, в остроумном ответе экспериментатора содержится одновременно и великая ирония, и великая истина. Исследования, движимые человеческим любопытством, могут показаться занятием эгоистичным и далеким от сиюминутной общественной пользы. Однако, по существу, все наше нынешнее качество жизни (для тех, конечно, кто живет в так называемом первом мире), включая и электричество, питающее чуть ли не все используемые нами устройства, представляет собой плоды именно таких исследований.

Через два года после смерти Дэви в 1829 г. и через шесть лет после того, как Фарадей стал директором лаборатории Королевского института, он сделал открытие, навсегда закрепившее за ним репутацию величайшего физика-экспериментатора XIX столетия, – он открыл магнитную индукцию. Начиная с 1824 г. он пытался понять, может ли магнетизм изменять ток, идущий по расположенному рядом проводнику, или иным способом порождать электродвижущую силу, действующую на заряженные частицы. В первую очередь он хотел понять, может ли магнетизм порождать электричество, подобно тому, как, согласно исследованиям Эрстеда, электричество (и, в частности, электрический ток) порождает магнетизм.

28 октября 1831 г. Фарадей записал в лабораторном журнале замечательное наблюдение. В момент щелчка тумблера, включающего ток в проводе, намотанном на железное кольцо, чтобы намагнитить железо, возникал короткий всплеск тока в другом проводнике, намотанном на то же самое железное кольцо. Было ясно, что простое присутствие поблизости магнита не могло вызвать электрический ток в проводнике, но вот включение и выключение этого магнита – могло. Немного позже Фарадей показал, что эффект наблюдается и в том случае, когда магнит движется вблизи проводника. Когда магнит приближается к проводу или удаляется от него, в проводе возникает ток. Точно так же, как движущийся заряд становится магнитом, движущимся магнитом – или магнитом переменной силы – каким-то образом порождает электродвижущую силу и ток в близлежащем проводнике.

Если глубокие теоретические следствия из этого простого и удивительного факта не очевидны вам с первого взгляда, можно это простить, поскольку следствия эти весьма тонкие и для их понимания потребовался величайший теоретический ум XIX столетия.

Чтобы как следует обозначить проблему, нам необходима концепция, которую ввел сам Фарадей. Он почти не имел формального образования и был практически самоучкой, а потому всегда испытывал трудности с математикой. В другом, также, вероятно, недостоверном анекдоте ученый даже хвастался тем, что во всех своих публикациях лишь однажды использовал математическое уравнение. Разумеется, он никогда не описывал свое важнейшее открытие магнитной индукции на математическом языке.

Из-за проблем с абстрактной математикой Фарадей вынужден был думать в картинках и воспринимать физические законы, стоящие за его наблюдениями, интуитивно. В результате он сформулировал идею, ставшую краеугольным камнем всей современной физической теории, и разрешил загадку, мучившую Ньютона до конца дней.

Фарадей спрашивал себя: как один электрический заряд «узнаёт» о присутствии на некотором расстоянии другого электрического заряда, чтобы на него отреагировать? Этим же вопросом в отношении гравитации задавался в свое время и Ньютон: как Земля «узнаёт», что надо именно так отзываться на гравитационное притяжение Солнца? Как гравитационная сила передается от одного тела к другому? На это Ньютон дал свой знаменитый ответ: «Hypotheses non fingo» («Гипотез не измышляю»), имея в виду, что он сформулировал закон, определяющий силу притяжения между телами, показал, что его предсказания соответствуют наблюдениям, и этого достаточно. Впоследствии многие из нас, физиков, прибегали к подобной защите, когда нас просили объяснить различные странные физические результаты, особенно в квантовой механике, где математика работает, а вот физическая картина зачастую выглядит безумно.

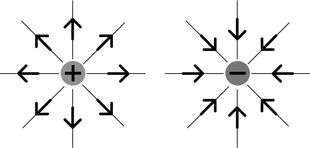

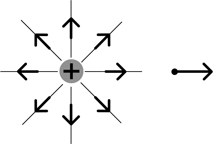

Фарадей вообразил, что каждый электрический заряд может быть окружен электрическим «полем», которое вполне можно мысленно представить. Он видел это поле как пучок линий, радиально расходящихся от заряда. Линии поля, по идее, следовало снабдить стрелками, указывающими наружу, если заряд положителен, и внутрь, если отрицателен.

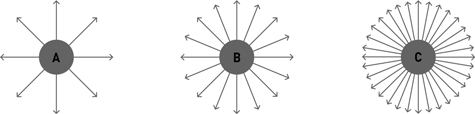

Далее он представил себе, что число линий поля увеличивается с ростом величины заряда.

Теперь благодаря этим мысленным картинкам Фарадей мог интуитивно представить, что произойдет, если поднести к этому заряду другой заряд, пробный, и почему должно произойти именно это. (Всякий раз, когда я употребляю разговорное вопросительное слово «почему», я на самом деле подразумеваю «каким образом».) Пробный заряд должен почувствовать «поле» первого заряда, где бы этот пробный заряд ни находился, причем величина силы взаимодействия будет пропорциональна числу линий поля в соответствующей области, а направлена эта сила будет вдоль линий поля. Так, к примеру, здесь тестовый заряд будет отталкиваться в указанном направлении.

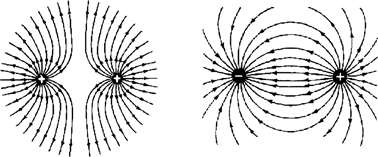

С картинками Фарадея можно делать не только это. Представьте два заряда, помещенных рядом друг с другом. Поскольку линии поля начинаются на положительном заряде, а заканчиваются на отрицательном и к тому же никогда не пересекаются, интуитивно почти понятно, что линии поля между двумя положительными зарядами должны отталкивать друг друга и, соответственно, раздвигаться, тогда как между положительным и отрицательным зарядами они должны соединяться между собой.

Опять же, если где-то поблизости от этих двух зарядов поместить пробный заряд, на него будет действовать сила, направленная вдоль этих линий поля и пропорциональная по величине числу линий в соответствующей области.

Таким образом, Фарадей наглядно изображал природу электрических сил, действующих между частицами, что освобождало его от необходимости решать алгебраические уравнения, описывающие электрические силы. И что самое поразительное в этих картинках – математика в них отражена точно, а не приближенно.

Аналогичный графический способ отображения можно применить и к магнитам с магнитными полями, представляющими силы взаимодействия между магнитами (их экспериментально подтвердил Кулон), и к проводникам с током (законы взаимодействия для них вывел Андре-Мари Ампер). (До Фарадея все основные исследования законов электричества и магнетизма осуществлялись французами.)

Воспользовавшись этими ментальными костылями, мы можем попробовать заново описать открытое Фарадеем явление магнитной индукции следующим образом: возрастание или убывание числа линий магнитного поля, проходящих через проволочную рамку, вызовет в ней появление тока.

Фарадей быстро понял, что его открытие даст возможность преобразовывать механическую энергию в электрическую. Если прикрепить проволочную рамку к лопасти, которую заставляет вращаться, скажем, сила текущей воды, как в случае водяного колеса, и все это вместе окружить магнитом, то при повороте лопасти число линий магнитного поля, проходящих сквозь рамку, будет непрерывно меняться и в рамке станет постоянно возбуждаться ток. Вуаля – дальше идут Ниагарский водопад, гидроэнергетика и современный мир!

Одного этого было бы вполне достаточно, чтобы закрепить репутацию Фарадея как величайшего физика-экспериментатора XIX века. Но Фарадея мотивировала не технология как таковая, что еще возвышает его в моих глазах; больше всего я уважаю его за глубокое благоговение перед тайнами природы и готовность делиться своими открытиями со всеми, кто пожелает. Я уверен, он согласился бы, что главная польза, приносимая наукой, – изменение наших фундаментальных представлений о месте человека в мироздании. И в конечном итоге именно в этом был результат деятельности Фарадея.

Не могу не вспомнить о другом великом физике-экспериментаторе, более близком к нам по времени, – о Роберте Уилсоне, который уже в возрасте двадцати девяти лет возглавил Исследовательский отдел в Лос-Аламосе, где в ходе Манхэттенского проекта разрабатывалась атомная бомба. Много лет спустя он стал первым директором Национальной ускорительной лаборатории имени Ферми в Батавии (штат Иллинойс). Когда Лаборатория Ферми еще строилась, в 1969 г. Уилсона вызвали в конгресс, чтобы он обосновал необходимость расходования значительных сумм на этот экзотический новый ускоритель, который должен был исследовать фундаментальные взаимодействия элементарных частиц. На вопрос о том, полезен ли будет этот ускоритель для национальной безопасности (что с легкостью оправдало бы расходование средств в глазах членов комитета конгресса), он храбро ответил: «Нет», – но:

Он имеет отношение всего лишь к тому уважению, с которым мы относимся друг к другу, к человеческому достоинству, к нашей любви к культуре… Он имеет отношение к вопросу о том, являемся ли мы хорошими художниками, хорошими скульпторами, великими поэтами. Я имею в виду все то, что мы по-настоящему почитаем и перед чем преклоняемся в нашей стране, к чему чувствуем патриотизм. В этом смысле это новое знание тесно связано с честью и страной, но оно не имеет прямого отношения к защите нашей страны и только помогает сделать ее достойной защиты.

Открытия Фарадея позволили сформировать и обеспечить энергией нашу цивилизацию, осветить наши города и улицы, запитать наши электрические устройства. Трудно представить себе другое открытие, глубже укорененное в структуру современного общества. Но еще важнее и глубже – и, кстати говоря, именно это делает вклад Фарадея в нашу историю таким значительным – то, что он обнаружил недостающую деталь головоломки, изменившую наши представления буквально обо всем в физическом мире, начиная с самого света. Если Ньютон был последним магом, то Фарадей – это последний из современных ученых, живший во тьме, если говорить о природе света. После его работ ключ к пониманию истинной природы нашего главного окна в окружающий мир лежал у всех на виду и ждал только подходящего человека, который бы его поднял.

* * *

Не прошло и десяти лет, как молодой шотландский физик-теоретик, которому долго не везло, сделал следующий шаг.