6

Илья был поэт. Родился таким. И был им всю жизнь. Поэтом.

Поэт — это отдельная разновидность человека.

Вопрос: почему громкие окололитературные скандалы по большей части происходили с поэтами? Жили ж рядом какие-то-нибудь прозаики или, скажем прямо, публицисты, и ничего, с ними все происходило как-то относительно мирно. А поэты постоянно вляпывались — то на эшафот, то в ссылку… Чего далеко ходить — Пушкин, например…

Жизнь — скандал на скандале. И я уж не говорю о его «терках» с разного рода правителями — мне больше нравится донос на Александра Сергеевича, поступивший от «бандерши» из публичного дома, куда поэт приходил, но «девушек не брал», а сидел с ними в общей комнате и «наставлял их в нравственности» — мол, надо бросить это блудилище, встать на «честную дорогу жизни», ну и т. д. От такой поэтической проповеди некоторые девушки пытались от хозяйки сбежать, о чем та в доносах с возмущением и сообщала… Вопрос: это что такое Александр Сергеевич делал?..

Чем вообще поэт отличается от всех прочих? Тем, что он в краткие несколько строчек умудряется «загнать» столько всего, что эти строчки остаются надолго. Иногда, навсегда. Как этого достичь? Очень просто. Для этого нужно максимально быстрое воображение, помноженное на сконцентрированное в минимальном отрезке времени бурное проживание объектов данного воображения.

Быстро, кратко и бурно. Вот и все.

У Эйзенштейна в его бесконечных «записочках» есть такая формула: «Шустрое воображение — это в искусстве хорошо. А в жизни — не очень». (Цитирую по памяти.)

В стихах у Пушкина было все очень хорошо, а в жизни… Об остальных не говорю…

С Ильей была та же история. Разговор без «бурного проживания» (сиречь без скандала) был ему пресен. «Сшибки» не хватало, столкновения, и он его провоцировал. Бури не хватало. И он устраивал ее вручную. И только когда разговор доходил почти до драки, его это устраивало. Природа такая. Он сам писал с ехидцей:

Какой ты есть таким и умрешь

Видать ты нужен такой

Небу которое смотрит на нас

С радостью и тоской…

Тут объяснение многим странностям Кормильцева. В любом столкновении с любым человеком ему нужна была буря. Когда брался за любое дело, ему нужно было с максимальным накалом сделать все и по возможности самому. Или заставить кого-нибудь его делать, но под пристальным Илюшиным наблюдением. Так, чтобы делалось оно на максимальном накале (можно, с криками). И, что забавно, результат в большинстве случаев был неплох. Но всегда скандален.

Скандалил он с упоением, однако и тут все было непросто. Аналитика он из себя вытравить не мог, и во время любого скандала в его единственном лице присутствовало два персонажа — сколь бы бурен ни был скандал, «поверх очков» всегда выглядывал холодный наблюдатель, который методично отслеживал движение скандала — «куда идет, как идет, далеко ли зашло, и не пора ли остановить». Он кричал, был красен лицом, брызгал слюной, но внутри у него всегда сидел предельно спокойный наблюдатель. Он очень хорошо знал все составные части скандала и умел заставить их работать так, как ему в данный момент хотелось. Он, кстати, научил меня «гасить» женские истерики — работало безотказно.

При том, что в тех случаях, когда ему это было нужно, он прекрасно умел держать себя в руках даже в таких ситуациях, когда казалось: «сейчас сорвется и точно кого- нибудь убьет». Ни-ши-ша. Слушал, думал, что-то выторговывал…

Но «старик Эйзен» был прав. Всякий плюс имеет свой минус. Бурная натура часто сказывалась странно. Илья не умел дружить. Совсем, принципиально не умел. Вместо того, чтобы подружиться, он влюблялся в человека. Влюблялся пылко и безоглядно — очень по-мальчишески. А потом носился с каждой влюбленностью, но считал ее дружбой.

Однако же Илья от аналитических своих способностей избавиться не мог ни при каких обстоятельствах. Он был влюблен, но подспудно рассматривал объект собственной влюбленности, «разбирал его на части», анализировал, как эти части устроены и каким образом сопрягаются. Аналитик он был отменный, и многие вещи, поначалу интригующе непонятные, скоро раскрывались ему. Человек становился понятен. А значит, неинтересен. Затем — неприятен. И тогда Илья рвал с ним отношения — иногда «в лицо», чаще — втихаря. Начинал избегать, убегать, обо многих таких своих «объектах бывшей влюбленности» он впоследствии просто слышать не желал, обрывал любое упоминание. История была обоюдоострая — разочаровние — штука болезненная. Очень. И кто тут страдал сильней — вопрос. Скорей всего, упоминания эти были для него слишком болезненны. Да, при встрече с бывшим другом мог сдерживаться, вежливичал. А человек понимал, что их отношения изменились, но не мог понять, отчего. Многие обижались…

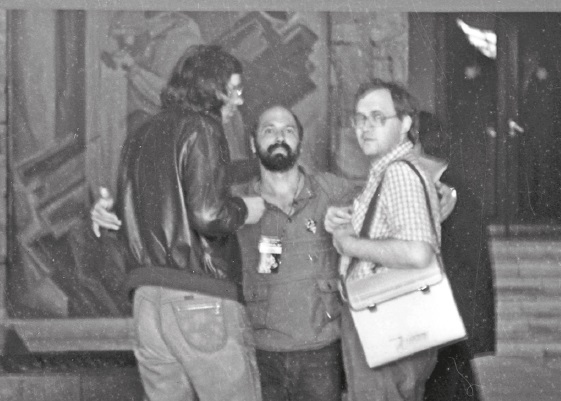

Николай Мейнерт, Андрей Матвеев и Илья Кормильцев, 31 мая 1987 года. Фото Всеволода Арашкевича

Однажды, уже незадолго до смерти, он грустно признался, что из людей, с которыми он тесно общается, нет никого, с кем он дружил бы больше трех лет. Что я мог сказать? Обычно его «дружбы» хватало на полтора года…

А уж если «раздруживался», то — да!!! Бывали у него такие «минутки пылкости»… Сказать мог, что угодно! И в глаза, и за глаза. По себе знаю — со мной он «раздруживался» не раз, и не десять раз. И мне «втихаря» сообщали люди доброжелательные, что он про меня говорил… Да и ладно, ребята! Это ж Илюша!.. Особенно, когда скандалит, на конкретные словечки обращать внимания не стоило.

О чем это я? О поэте и поэзии, разумеется. Когда Илья писал стихи, в нем также сидело два Ильи — один поэт, другой — аналитик. Один вытворял все, что в данный момент взбрело в голову, другой за ним наблюдал, анализировал, контролировал… Он был сложносоставной поэт. Это в стихах видно.