Глава 2

«…Стало понятно, что…»

Палец завис. Пишмашинка скалилась на Зайцева стертыми коренными зубами, пережевавшими тонны отчетов, протоколов, заявлений. Наконец он нашел запропастившуюся букву «ж». Подковырнул запавшую клавишу. Треснул одиночный выстрел. «Стало понятно, что ж». Обе руки легли у подножия машинки, будто только того и ждали.

Лохматая голова Нефедова просунулась в дверь. Сонные глазки посмотрели. В них не мелькнуло ничего. Выражение было обычным – никаким. Посмотрел – и беззвучно пропал, как сова в дупле.

Руки так и не ожили. Две дохлые белые рыбины. Таким усилием воли можно было бы сдвинуть дом. Зайцев поднял руки, опять занес их над клавиатурой. Оттопырил указательные пальцы. Бумаги машинка пережевала тонны, а печатать толком он так и не научился. Щелкал двумя пальцами. Его это устраивало.

Ж – что он хотел сказать? – мысль щелкала вхолостую. Он ее упорно натягивал на зубчики, а она так же упорно соскальзывала.

Зайцев посмотрел на зубы пишмашинки. Рассказ о закрытом деле казался ненужным, никчемным. Всё казалось таким. Тусклым. Словно в той поездке на юг, когда ловил убийцу рысаков, он получил пробоину, и вот с год уже через нее уходили силы. Он ходил на службу, больше того – служил, ловил бандитов и не проваливал заданий. Но при этом то и дело настигало чувство, будто он отстает от самого себя: двигается и одновременно тупо смотрит со стороны, не понимая, зачем все это.

– Вася, ты оглох?

Зайцев чуть не подпрыгнул на стуле. Теперь в двери маячил Самойлов. Баки топорщились, придавали круглой самойловской роже нечто кошачье. Не сытый домашний кот, а из подворотни: у которого уши рваные, морда в старых шрамах, шерсть клочьями – а походка неслышная. И когти наготове. Со своими Самойлов их выпускал чуть-чуть – поддевал, подкалывал, но никогда до крови.

– Не дают покоя лавры Алексея Толстого? – тут же принялся за него Самойлов. – Или Льва? Роман там, что ли, пишешь?

– Чего?

– Успеется. Отлепляй задницу, писатель. Общий сбор трубили. Не слышал, что ли?

Не слышал, удивился Зайцев.

– На Красных Зорь жмур.

И не дожидаясь вопроса:

– Подробности письмом. Давай, подгребай.

Впрочем, вопроса он бы и не дождался. Зайцев поплелся к двери. Можно сбежать от скалящейся челюсти.

Одно хорошо: после той его южной командировки отношения в бригаде, вернее между ним и бригадой, снова потеплели. Стали почти как были. Насколько это возможно, когда в бригаде бывший гэпэушник и все думают, что ты тоже как-то туда впутался – то ли наседка, то ли сам под колпаком. Почти хорошие отношения, короче.

Мотор уже гремел. Все сидели по местам. Нефедов, как всегда, на отшибе. Зайцев опустился рядом на дрожавшее каленое сиденье. Совиное личико не повернулось. Разговор не прервался. Впрочем, Нефедова в него и не принимали: он лишь слушал.

Зайцев нехотя подал голос:

– Кто убитый – уже известно?

– Убитая.

– Да.

– Нет, – все три ответа прозвучали одновременно.

– Актриска какая-то старая.

Зайцев откинулся на спинку, стал глядеть в трясущееся окно. Разговор взял философский поворот.

– Старая актриса. В этом есть что-то грустное. Нет? – Настроение у Серафимова, видимо, было философское. Опять с похмелья, предположил Зайцев.

– Чего грустно? Пожила до старости – пора и помирать, – проворчал Самойлов.

– Раз кокнули, значит, не пора, а помогли.

– Как посмотреть.

– Как ни смотри. Ножик в груди.

– Откуда сведения?

– Дворник. Он вызвал.

Автомобиль преодолел месиво проспекта 25 Октября. Выбрался на мост. Полетел на Петроградку между небом с косо висящими чайками и водой. Голубым на голубом сверкали купола мечети.

– Старые ведьмы обычно живучие. Уж мхом вся покроется, грибами, а всё коптит небо.

– Когда молодая жизнь обрывается, как-то обиднее.

– Жизнь есть жизнь, – строго произнес Крачкин. И все заткнулись. Автомобиль въехал – мимо дворника – в ворота с граненым фонарем на толстой цепи.

Зайцев вылез первым.

Дворник перебежал к парадной. И теперь стоял навытяжку там. Поджидал подходивших один за одним агентов.

– Это я вас вызвал, – торжественно сообщил он.

Зайцев замедлил шаг, задрал голову. Фасад был одновременно мрачным и щегольским. Такие дома любили строить как раз перед революцией. Тогда Каменноостровский – ныне улица Красных Зорь – пошел в рост, в моду.

На него сзади налетел, толкнул Самойлов. Рассердился:

– Вася, что ворон ловишь?

И обошел, как досадную помеху.

– Вы болеете? – еле слышно спросил Нефедов, не поворачивая головы.

– Я? – удивился Зайцев. – Нет. Ты чего, Нефедов?

Он догнал Крачкина, догнал Самойлова, Серафимова.

– Какой этаж, уважаемый? – обратился к дворнику.

– Так это… Ее этаж.

И пояснил загадочные слова понятным жестом:

– Тудыть.

Квартира была на третьем этаже. Когда-то самая дорогая и роскошная во всем доме. Зайцев посмотрел себе под ноги. Медные скобы в каменных ступенях говорили, что в дореволюционное время на лестнице лежал ковер. Крачкин закапризничал:

– Я лифт возьму.

– Ножки не несут? Чемоданчик ручки оттянул? Смотри, уволят со службы. За физической несостоятельностью.

– Не работает лифт, – прогудел дворник, топтавшийся тут же, совавший нос. – Слесаря вызвали, а он не идет.

Но Крачкин уже утопил кнопку, и в кабине, обшитой резными панелями, зажегся свет.

– Заработал, – удивленно отозвался на явление дворник, точно лифт был вроде радуги – никак не зависящей от воли простых смертных.

– А мне, Самойлов, ножки не нужны. – Крачкин шагнул в лифт, семейное сходство которого с фонарем во дворе было несомненным.

– Это тебе ножки нужны, вы за бандитами бегаете. А моя сила – здесь, – показал он себе на лоб. Лифт, лязгнув, понес его наверх.

Встретились на площадке почти одновременно.

– …Но ты, Самойлов, конечно, не понимаешь, о чем я, – закончил свою мысль Крачкин. – Там у тебя ничего нет.

– Открывай, – приказал дворнику Зайцев. И тот с ключом поднырнул под локоть. Дверь в квартиру, высокая, резная, сестрица дубовых панелей в лифте, была испещрена табличками с именами жильцов: коммуналка. В каждой комнате – по семье, прикинул Зайцев. Всё как везде. Таблички с фамилиями жильцов были деревянные, картонные, а некоторые и вовсе не таблички, а просто клочки бумаги. Только одна – богатая и медная. «В. Берг». Бывший владелец всей квартиры, надо полагать. Бывший адвокат, предположил Зайцев, или инженер. Революция от щедрот своих оставила ему одну комнату в его же бывшей – национализированной квартире. И наградила соседями.

В проем виден был холл и обширный коридор. Двери, двери, двери. Из кухни клокотала жизнь: негромко переговаривались, что-то хлюпало, пахло едой.

«Для квартиры, в которой лежит труп, как-то больно тихо», – не понравилось увиденное Зайцеву. Обычно жильцы норовили везде сунуться, все увидеть. Наперебой лезли с советами и подозрениями.

Он вошел. Соседи стояли на кухне – агоре любой ленинградской коммуналки. Тихо переговаривались. Умолкли, увидев гостей.

– Кто мертвую нашел?

Зайцев сознательно избегал слова «убитая», пока факт не установлен достоверно. Молчание.

– Я, – отозвалась немолодая женщина: куб юбки, на нем куб кофты. И сунула красный хлюпающий нос в скомканный платочек.

– Самойлов, – показал подбородком Зайцев: и без слов ясно – в первую очередь поговорить. Самойлов кивнул.

Зайцев задержался в дверях кухни. Оглядел. Важно схватить – не обдумывая – первое, самое острое впечатление от соседей, от жилья. На этой кухне порядок был безупречным. Ни хаоса разномастных столов и кастрюль. Ни веревок. Медный блеск утвари. Шкафы. Как будто и не коммунальная кухня, которую делят двенадцать семей и у каждой – свой достаток, свое хозяйство, свои привычки. Плачущей женщине уже подносили кружку. Об эмалированный край стукнули зубы. Обдумать можно потом.

Дворник отпирал комнату. Зайцев поспешил.

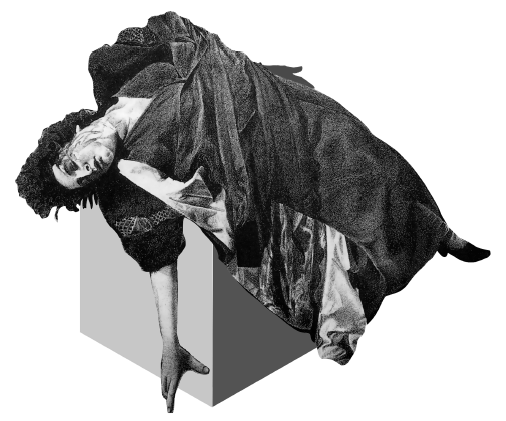

Нефедов, Серафимов и Самойлов замерли на пороге. Словно оробели. Из двери в коридор ложился клин дневного света, и все трое казались черными силуэтами. Зайцев встал четвертым. И понял, почему они не решались войти.

Некуда было.

До самого высокого потолка в лепнине комната была заставлена мебелью. Стулья на креслах. Кресла на столах. Тумбы на диванах. На шкафах – растопырив негнущиеся ноги – какие-то кушетки. Шаткие зеркала и еще более шаткие ширмы. Вверх уходили горы, утесы, пирамиды. Топорщились ножки. Столешницы и стенки намечали тупики. В просвет мелькнуло бильярдное сукно – ставшее от пыли армейским, серым; шары напоминали окаменевшую кладку доисторического ящера. И снова непролазная чаща деревянных ножек разной толщины. Свисали какие-то бархатные, шелковые тряпки – то ли шторы, то ли платья, заткнутые куда попало. Да уже и непонятно было, где верх, где низ, где право, где лево – сплошной лабиринт, сложная конструкция из дерева, тугих шелковых валиков, бронзы. Поблескивала гранеными сережками люстра, она отражалась в покривившемся зеркале, на полированных плоскостях дрожали повсюду ее солнечно-бриллиантовые искры. Единственный просвет в мебельном хаосе соединял кровать и люстру как воздушная колонна.

Нестерпимо пахло пылью.

Первым справился Серафимов:

– Не дай бог на бошку что ляпнется.

Узенький – едва поставить ногу – проход вел к кровати. На ней и лежала мертвая старуха: под светлой шалью вздымались ступни, нос.

И торчала рукоять ножа.

– Трогали мертвую? – обернулся на дворника Зайцев.

– Никто не трогал, ваше выскблдие, – пробормотал дворник, которому зрелище причудливого лабиринта, очевидно, вышибло из головы последние пятнадцать лет.

Зайцев, Крачкин, Самойлов быстро переглянулись. А лицо-то накрыто шалью. Самойлов едва заметно кивнул: пощупать в разговоре с соседями.

Зайцев шагнул – и чуть не споткнулся о голову белого медведя, скалившую зубы. Саму шкуру не видно было под гнетом диванов, буфетов, козеток, шкафов.

Втиснулись и остальные. Они все поднимали подбородки, все вертели головами. Отчасти дивясь складу. Отчасти опасаясь шарахнуться обо что-нибудь головой или еще хуже – вызвать оползень.

– Коробочка, – высказался Серафимов. Весь белокуро-розовый, как вербный херувим, в полном соответствии поповской фамилии – слишком длинной, поэтому все в угро давно звали его Симой. Если бы у Зайцева спросили имя-отчество его сотрудника, он бы затруднился сразу ответить. Сима и Сима. Бог весть как Серафимову и на службе в угрозыске удавалось выглядеть все таким же свежим, пасхальным: свидетели ему выбалтывали все. Таково, не без зависти подумал Зайцев, свойство больших круглых голубых глаз – все думают: дурачок. Серафимов тоже как раз начал ходить в вечернюю школу и там как раз проходили «Мертвые души» Гоголя.

– Плюшкин, – поправил его Самойлов, который начал туда ходить на год раньше. Иначе грозили срезать оклад. – То есть Плюшкина. А может, вообще старуха-процентщица.

«Преступление и наказание» Самойлов уже прочел.

– Что старость с людьми делает, – не удержался даже всегда молчащий Нефедов. Ему, как обычно, никто не ответил.

– Не дай бог до такого дожить, – пробормотал Серафимов. – Лучше пусть меня подстрелят в юные годы.

– Типун тебе на язык.

– Елки-палки, – Зайцев искал, куда бы поставить ногу. – Да как тут обыск-то вести. Тут бы не угробиться. Ног бы не переломать.

– Гляньте, – показал Крачкин. Стиснутый со всех сторон, виднелся рояль. На нем стояли и валялись, как давно упали и опушились пылью, фотографии в рамках. Все они изображали одну и ту же красавицу. Жизнь, которой давно уже не было. Моды, которые давно уже не носили. Она с густо подведенными глазами. Она в шляпе размером с колесо. Она в коляске, запряженной страусом. Она в авто. Она в обезьяньей шубе. Она…

Но сам Крачкин больше не смотрел на фотографии. Он озадаченно хмурился.

– Тьфу, – сказал Серафимов. – Как людям не стыдно?

– Правильно сделала. Зато в старости было что вспомнить, – выказал себя знатоком женской психологии Самойлов.

Взгляд Нефедова блуждал по горным нагромождениям мебели, нагая красавица в рамке не заинтересовала его.

– Тьфу, – повторил фотографии Серафимов, оправдывая поповскую фамилию.

Поднимая ноги, как журавли на болоте, все углубились в диковинную комнату. Наконец Зайцев добрался до кровати, на которой лежал труп. «Старая актриса. В этом всегда есть что-то печальное», – подумал он – в словах Серафимова была правда. На миг ему показалось, что легкая шаль вздымается дыханием. Нет, конечно, показалось. Протянул руку и за уголок отвел шаль с лица мертвой.

Сердце у него ухнуло.

Не было старухи.

Прекрасное нежное лицо было спокойно. Волны волос. Тень от ресниц. Капризный рисунок губ. Белые холеные руки с миндалевидными ногтями. «Да ей от силы тридцать с хвостом. Ну, сорок самое большое», – оторопело разглядывал ее Зайцев.

Было жутковато. Как будто перед ним лежала гоголевская Панночка.

– Эх, – покачал головой Крачкин, – Сик транзит глория мунди.

– Чего-о-о?

– Эх, Варя, – грустно-удивленно сказал Крачкин, глядя на убитую.

– Крачкин, знакомая?

Тот лишь покачал головой. Теперь у тела стояли все.

– Это же Варя Метель.

На него посмотрели Самойлов, Серафимов, Зайцев, Нефедов. Лица, как одно, напоминали костяшку домино «дупель пусто».

– Сопляки, – ответил Крачкин. – Вы даже не знаете, кто это.

Зайцев глядел на мертвое молодое лицо.

– Но хоть имя? Имя-то слышали? Вы что, в кино не ходили?

– Женский пол спрашивать надо, – пробурчал Самойлов. – Я такой галиматьей не интересуюсь.

– Думал, она померла давно, – пожал плечами Серафимов.

«Почему мы вообще решили, что едем к старухе?» – с досадой думал Зайцев, не любивший поспешных выводов – всегда вредных в работе. И сам себе ответил: потому что Россия, которая ее боготворила, ушла вместе со шляпами колесом, неуклюжими лупоглазыми драндулетами, адвокатами с Каменноостровского, своим кино. Ушла так быстро и полностью, будто всё это было очень-очень давно. А не каких-то пятнадцать лет назад.

Перед ними лежала Варя Метель. Теперь уже забытая звезда дореволюционных немых фильм.