Книга: Лучше лизнуть, чем гавкнуть (сборник)

Назад: Новогодний тост деда

Дальше: Глава 2. Раздвоилось сердце моё…

Мой первый день и первый бунт

«Я, Лядов Александр Семёнович, родился в 19… году. Член ВЛКСМ. Отец инженер-металлург. Мать учитель русского языка и литературы». Так начиналась автобиография. «В течение дальнейшей жизни мне удалось окончить среднюю школу, затем институт по специальности “Обработка металлов давлением. Прокатка чёрных металлов и сплавов”. Стажа работы на производстве не имею». Больше обрадовать отдел кадров было нечем. Посмотрел вокруг. Молодых специалистов было много. Все заполняли анкеты, бланки и писали, писали, писали… О чём пишут? Заглянул к одному, к другому. Работал слесарем… Работал подручным сталевара… В качестве оператора поста управления. Поднял голову и увидел на плакате жизнерадостного сталевара, который призывал варить сталь отличного качества скоростными методами. «Хорошо тебе. Ты уже варишь сталь. Призываешь. А я? Ещё не катал. По книгам только». Женщине, оформляющей на работу, то и дело задавали вопросы: «Скажите, какое у меня сейчас социальное положение?» – «О выговоре по комсомольской линии писать?» – «Холост или женат?! – патетически воскликнул парень и, наклонившись к сидевшей рядом девушке, ласково-ласково спросил: – Не поможешь заполнить эту графу?»

Записав всё необходимое, сдаю документы.

– Вас оформлять на работу с понедельника или вторника?

– А какая разница?

– Понедельник – тяжёлый день, – улыбнулась женщина.

– Ну что вы, это предрассудки, – ответил я и оформился на вторник.

Первый трудовой день. Чувство тревоги, грусти и гордости. «В добрый час», – напутствовала мать. И я зашагал к заводу. Раннее утро. Тихий и свежий посёлок спал, набирая сил перед новым трудовым днём. Я шёл навстречу солнцу, которое повисло над самой трубой мартеновской печи, как будто выкатилось оттуда, унося с собой всё тепло расплавленного металла. Над заводом, уплывая в сторону, поднимался дым, и казалось, что гигантский паровоз медленно и тяжело набирает скорость. Было радостно от того, что вместе со всеми идёшь к проходным и ты, молодой, неопытный специалист. Идёшь как равный. Правда, вахтёру я показал пропуск с такой поспешностью и гордостью, что был немедленно остановлен и подвергнут тщательной проверке. Направление в цех гласило: «Тов. Лядов А. С. направляется для работы в качестве поммастера на непрерывный стан горячей прокатки металла».

Непрерывный стан горячей прокатки. Он был вытянут в одну линию с мощными рабочими клетями и вращающимися валками, которые обрабатывали металл. Когда раскалённая заготовка заходила в первые клети, она двигалась медленно, нехотя, а затем ускоряла свой бег и, словно обрадовавшись своему движению, стремительно вырывалась из последних клетей на широкий простор холодильника, где, разрезанная на определённую длину, остывала, как будто отдыхала от напряжения. Порой казалось, что раскат, одновременно находящийся в клетях, не движется, остановился и раздумывает, покидать или не покидать пригретый и освещённый стан. А если случались паузы и металла в клетях не было, стан напоминал огромное живое существо, внезапно остановленное на бегу, которое рычало, и просилось, и рвалось вперёд. Когда же очередная заготовка выходила из печи – светлая, солнечная, она озаряла всё, как добрая улыбка человека, и снова попадала в объятия клетей, ведя с ними свой шумный разговор.

Кончала работу ночная смена. Солнечные лучи на подкрановых балках дрожали и, выстроившись в ряд, словно транспарант, приветствовали людей.

Кто сказал, что все мастера пожилые и в очках? Я попал к мастеру лет тридцати, подстриженному под полубокс, с чёрными бровями, громовым голосом и резкими движениями мускулистых рук.

– К нам, значит? Ты что здесь, практику справляешь?

– Нет. Работать.

– Институт или техникум окончил?

– Институт.

– Добровольно или принудительно… для родителей? – интересовался он, не повышая голоса, но мне казалось, что слышат все окружающие.

– Добровольно.

– Отличник?

Это было моё больное место. Мне всегда не хватало одного дня для сдачи экзамена, одной сотни до стипендии, одного балла до пятёрки.

– Нет, не отличник, вам не повезло, – ответил я, смутившись.

Увидев мои опущенные глаза, мастер захохотал:

– Так это ж хорошо!

Услышать такое впервые за пятнадцать лет обучения в школе и институте было неожиданно и, не скрою, приятно.

– Почему?

– Меньше, друг, упрёков будет. Работал где-нибудь?

– Нет.

– На какую должность претендуешь?

– Куда поставите.

– Это уже хорошо, – и, подведя к вальцовщику, достававшему из ящика инструмент, сказал: – Обучай, Коля, молодого специалиста. Строго. По всем правилам. – затем, подумав, добавил: – Как меня.

– Добро, – кивнул Николай и бросил на меня испытующий взгляд. Глаза лукавые, роста небольшого, крепкий, смуглый. Маленькая кепка на голове держалась чудом. – Как звать?

– Александр Сем… Саша.

– Бери инструмент, пошли.

Гудок. Началась профилактика.

– Перевалим клеть. Возьми молот, отбей клинья.

В руках молот-«понедельник», оправдывающий своё название тяжестью и величиной. Наверное, какой-то неунывающий работяга, после запойного воскресенья, отмахав им всю смену, дал такое точное наименование. Итак, в руках молот, клеть подо мной. Уверенность и сила властвовали во мне. Я твёрдо знал химический состав стального молота, кривую, по которой он должен был опуститься, и ясно видел точку попадания. Во время практики на третьем курсе института я участвовал в похожих работах. Улыбнулся («долго ли нам, умеючи»), высоко поднял молот и ударил. Падение было низким…

– Тебе инструктаж по технике безопасности читали?

– Читали, – невесело проговорил я, потирая бок и колено.

– Осторожнее надо. Сам травмируешься, мастера премии лишишь.

Из институтского курса по технике безопасности я лучше всего усвоил и запомнил одно поэтическое сочетание – «Роза ветров».

– Саша, подай «глухарь».

Перед несколькими ключами, аккуратно разложенными на плитовом настиле, я остановился в недоумении. Глухарь… глухарь. Где я это слышал?.. Вспомнил! Сергей Есенин: «Выткался над озером алый свет зари. На бору со звонами плачут глухари».

– Коля, а который из них «глухарь»?

– Второй справа. Накидной ключ, или «глухарь», – пояснил он.

– Понял. Знаешь, у Есенина есть стихи…

– И пускай со звонами плачут глухари, – неожиданно прервал меня Николай, и мы вместе закончили:

– Есть тоска весёлая в алостях зари.

– Ты любишь Есенина?

– Люблю… Люблю. И ещё люблю профилактику быстро делать.

Если честно, я не ожидал услышать от старшего вальцовщика чтения есенинских стихов. Это позже я узнал, что Николай сам пишет стихи, публикуется и входит в руководство местного литературного общества…

Нет, я не внёс сразу предложений, которые бы сметали старые взгляды, не встретил немедленно хитрого или прямолинейного отпора, с железной настойчивостью не стоял на своём, не страдал, не выигрывал и не проигрывал сражений. Просто понял, как это ни банально звучит, что «мудрость – дочь опыта». Изучал жесты и язык производства: как взмахнув руками, точно птица, позвать кран; как, сложив руки крестом, требовать электрика; как ударив кулаком по кулаку, увидеть идущего к тебе слесаря; как цеплять застрявший между клетями, остывающий на глазах недокат и вытирать льющийся градом пот; как в гудении моторов и шуме клетей по губам и жестам понимать товарища. Мне не верилось, в мой первый день, что теория, обогащённая практикой, позволит мне, так же как Николаю, по еле уловимым признакам определять неполадки и устранять их, понимать и чувствовать стан, поможет так же увлекательно, просто, с юмором рассказывать о таких прозаических вещах, как клеть открытого типа и печь с пламенным подом, о сухаре и втулке, рассказывать так, как это делает влюблённый в своё дело человек.

Первый трудовой день… Домой шёл, хотелось остановить прохожих и крикнуть:

– Я сегодня начал сам, своими руками…

И снова мы встретились с солнцем. Оно ещё не перешло на сокращённый рабочий день и трудилось на другой половине неба. Глянуло в глаза прямо, испытующе. Мы улыбнулись друг другу.

Прошло несколько лет… Работаю мастером на новом, недавно построенном проволочном прокатном стане. Здание большое, просторное, светлое, новые рабочие клети, посты управления из алюминия и стекла. Идёт горячее опробование всех механизмов для приёма стана в эксплуатацию. По неписаным законам, существовавшим в Стране Советов, ввод в строй общественно значимых объектов старались приурочить к каким-нибудь праздникам.

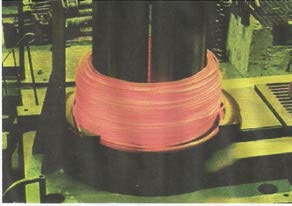

На сей раз в такую весеннюю (последние дни апреля) первомайскую круговерть попали мы. Руководство завода и цеха последние трое суток несколько раз в день интересовалось, как идут дела, нужна ли помощь. Напоминали, что от этого зависят престиж и величина материального вознаграждения. Всё было покрашено, почищено, приготовлено к празднику. Местные художники вывесили транспаранты: «Товарищ! Что ты сделал для быстрейшего освоения стана?», «Прокатчики! Ваша задача получить первый бунт проволоки к первому мая!», «Встретим Первомай с экономическим эффектом!» Этот призыв вызывал улыбку. Все участки были налажены, кроме последнего, моталки, в которой заготовка, пройдя через клети стана и превратившись в проволоку, должна смотаться виток за витком в бунт. Не хватало главного – прокатанного первого бунта проволоки. Но «штука» не пробивалась в сматывающий агрегат. Заканчивалась дневная смена.

Мы пришли работать в ночную. Старший вальцовщик нашей смены Григорий Кравцов, детдомовец, физически крепкий, голубоглазый, удивительно сметливый, юморист, поставил на контрольный столик «тормозок», в котором всегда имелась «чекушка», громко спросил:

– Ну что, кого из вас нужно отправить в вытрезвитель за употребление спиртных напитков? Сегодня ночь ответственная, последний бой он трудный самый. Останутся только трезвые…

Всем хотелось пойти на демонстрацию победителями – с первой полученной продукцией. Кто-то сказал старшо́му:

– Тебе, Гриша, предоставляется возможность получить первый бунт. А дальше – портреты, слава, женщины, цветы.

– Ты к этим словам забыл добавить самое главное.

– Что?

– Премию. Да побольше.

А Николай – старший вальцовщик дневной смены, вытащил краном последний в его смене застрявший раскат, снял кепку, скорбно опустил голову:

– Прощай, мы тебя не забудем…

Подошёл к Грише, пообщались, пожали друг другу руки, пожелал удачи и пошёл отдыхать. А мы убирали очередную застрявшую заготовку и, обсудив причины неудачи, снова грузили стан и шли к поставленной цели. Наконец, на рассвете, как будто решив зажечь новый день, и в благодарность труженикам, в моталку влетела раскалённая проволока и начала аккуратно, кольцо за кольцом, сматываться в бунт. Это было неожиданно, но закономерно и радостно. От этого зрелища невозможно было оторвать глаз.

Вцепился в контролёры оператор, боясь сдвинуть их с места, и кричал:

– Отойдите! Отойдите! – хоть ему никто не мешал.

Прыгала от радости в кабине крана машинистка и хлопала в ладоши, но её, конечно, никто не слышал. Стоял с двумя поднятыми руками улыбающийся старший вальцовщик Григорий Кравцов с уже опустошённой «чекушкой» (когда он успел?) в одной руке. Все, кто присутствовал в этот момент на стане, оцепенели, словно боялись своим движением нарушить этот радостный миг. Мы подошли к первенцу, когда он начал остывать. Окружили его. Поздравили друг друга. По традиции прикурили от бунта – курящие и не курящие. Деловито. Неспешно. Со вкусом. Неожиданно над нашими головами опустился крюк крана. На нём лежал букетик цветов. Все посмотрели на крановщицу Валюшу. Она виновато улыбалась. Мы ей простили нарушение техники безопасности.

На демонстрации все были уставшие, но старались бодро шагать за машиной, на которой лежал в праздничном оформлении первый бунт проволоки, украшенный крошечным букетом подснежников.

Назад: Новогодний тост деда

Дальше: Глава 2. Раздвоилось сердце моё…