Книга: Самураи. Первая полная энциклопедия

Назад: Глава 11 Битва при Нагасино

Дальше: Глава 13 Новые шлемы для тосэй гусоку

Глава 12

Доспехи тосэй-гусоку и… знаменитый японский лак

В летних горах

Где-то дерево рухнуло с треском –

дальнее эхо.

Мацуо Басё (1644–1694)

Как это хорошо видно из только что приведенного примера, даже в отдаленной и труднодоступной Японии влияние идей, людей и технологий из-за моря на протяжении всей ее истории было прямо-таки исключительно велико, а подчас и носило решающий характер. Лошади и стремена, китайская письменность и буддизм, а теперь еще и европейские аркебузы и мушкеты – все это коренным образом отражалось на жизни населения Японских островов и вызывало там постоянные изменения.

Но как известно, в извечном противоборстве того же меча и щита всегда присутствуют две стороны. Так вот как отреагировали японские самураи на новое и очень могущественное оружие, попавшее к ним из-за моря? И в первую очередь как отреагировали на его появление японские оружейники?

Тут, впрочем, следует прежде всего вспомнить о том, а чем именно (помимо того, о чем в этой книге уже было рассказано) японские доспехи отличались от всех других?! Да, разумеется, они выделывались из пластинок, которые связывались цветными шнурами. Однако какие все-таки, в отличие от европейских, пластинки в данном случае использовались и как именно они друг с другом соединялись? И у китайцев, и у европейцев в одном доспехе они все были примерно одного размера и обычно приклепывались на кожу или ткань снаружи либо изнутри, причем в последнем случае выступающие наружу головки заклепок золотились либо украшались декоративными розетками. В японских классических доспехах периода Хэйан все было по-другому: в одном доспехе их было обычно три вида – с одним рядом отверстий, с двумя и с тремя – последняя из этих пластинок была самая широкая. Большие пластинки с двумя рядами отверстий назывались о-арамэ и являлись отличительной особенностью древних доспехов. В них обычно проделывалось 13 отверстий: пять вверху (больших – кэдатэ-но-ана) и 8 внизу (маленьких – сита-тодзи-но-ана). При плетении пластинки накладывались друг на друга так, чтобы каждая пластинка наполовину перекрывала бы ту, что была у нее справа. И в начале, и в конце ряда добавлялось еще по пластинке с одним рядом отверстий, таким образом, броня японского доспеха во всех местах состояла из пластинчатой преграды двойной толщины, связанной в единое целое!

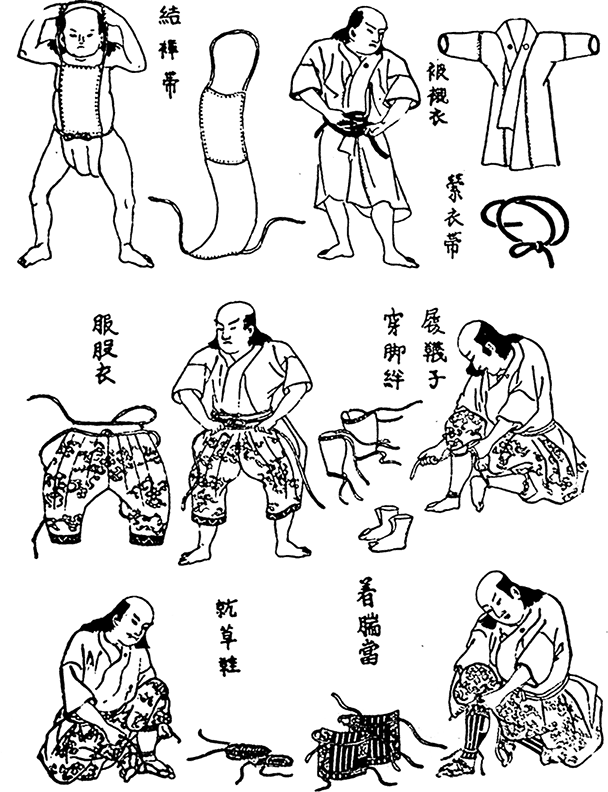

Самурай надевает доспехи тосей-гусоку. Старинная японская гравюра

Тосей-гусоку. XVII в. Токийский национальный музей.

Еще прочнее и надежнее она была в том случае, если применялись пластины сикимэ-дзане, имевшие три ряда отверстий: семь вверху (кэдатэ-но-ита) и 12 внизу (сита-тодзи-но-ана). Теперь друг на друга накладывались все три пластинки, что в итоге давало тройную их толщину! Однако и вес такой брони тоже был соответственным, поэтому при тройной толщине пластинки старались использовать кожаные. Впрочем, кожаные пластинки из прочной «подошвенной кожи», да еще и соединенные в два-три ряда, давали достаточно хорошую защиту, а вес такого доспеха был намного меньше, чем металлического.

Доспехи могами-до эпохи Эдо. Шлем эпохи Муромати. 1530 г. Музей Анны и Габриэль Барбье-Мюллер. Даллас, Техас.

В XIII веке наметилась тенденция к изготовлению еще более тонких и меньших по размеру пластинок кодзанэ, которые имели по 13 отверстий и которые были у́же старых о-арамэ. Вес доспехов при этом уменьшился, но зато количество пластинок, которые нужно было сделать, покрыть лаком и связать между собой, соответственно увеличилось. Поэтому технология сборки доспехов из этих пластинок была тоже усовершествована и отчасти упрощена. Так, если раньше каждую из пластинок лакировали в отдельности, то теперь сначала пластинки собирали в ряды и только уже после этого покрывали лаком. Это ускорило процесс изготовления доспехов, а кроме того, они стали пусть и не намного, но дешевле. В XIV веке появились пластинки, получившие название иёдзанэ, и они вновь стали немного шире, чем кодзанэ. Процесс соединения пластинок шнурами был трудоемким и ответственным делом, хотя на первый взгляд казалось, ну что тут особенно сложного – пропускать шнуры в отверстия, присоединяя пластинки одна к другой. Однако главным в искусстве шнуровки одоси было собрать пластинки так, чтобы они со временем не провисали, а сами ряды пластинок не смещались относительно друг друга. Тем не менее в любом случае и при использовании любых шнуров, будь они кожаные или шелковые, полностью избежать провисания не удавалось, так как и кожа и ткань растягивались под весом пластинок, так что доспехи приходилось то и дело разбирать и чинить. Для большей жесткости пытались пришнуровывать пластинки иёдзанэ к кожаной полосе позади них. Но… кожа есть кожа, намокнув, она теряла прежнюю жесткость, отчего ряды пластинок расходились точно так же, как и те, что были без нее.

Кираса окэгава-до. Вверху – вид изнутри.

И вот здесь следует отметить, что какие-то другие, более радикальные приемы изготовления доспехов до поры до времени в Японии не применялись, хотя в отношении поиска отделки пластинок фантазия мастеров никаких ограничений просто не знала. То, что они покрывались знаменитым японским лаком уруси, известно издавно. Но вот о том, насколько этот процесс был трудоемким и сложным, знают далеко не все. Во-первых, собирать сок лакового дерева было очень непросто, а сам он к тому же еще и очень ядовит. Наносить лак требуется в несколько слоев, между каждым нанесением – тщательно шлифовать поверхность лакированного изделия, в данном случае – пластинок японских доспехов, при помощи небольших наждачных камней, древесного угля и воды. Однако самое сложное в работе с японским лаком – это, пожалуй, его сушка. Одна из особенностей лака уруси заключается в том, что для его полного высыхания и затвердевания ему требуются большая влажность и определенная температура, причем не очень высокая! То есть сушить изделия из него на солнце или же горячим воздухом нельзя! Японские мастера использовали для этого специальные шкафы, по стенкам которых струилась вода и где поддерживались идеальные условия для высушивания: влажность 80–85 % и температура около 30 ℃. При этом время высыхания составляло 4–24 часа в зависимости от условий. Для создания текстурированной отделки, которая не портилась бы от ударов и была приятной на ощупь, в последние слои вводились такие материалы, как обожженная глина (из-за чего возникло даже мнение, что пластинки японских доспехов имели покрытие из керамики!), песок, затвердевший лак кусочками или даже земля.

Для пущего декоративного эффекта в прозрачный лак после 2–3 первых покрытий мастера добавляли металлические опилки, кусочки перламутра или даже рубленую солому и вновь покрывали все это несколькими слоями лака: как прозрачного, так и цветного. Таким образом, им удавалось выделывать пластинки с имитацией поверхности под сморщенную кожу, древесную кору, бамбук, ржавое железо и т. п. Отделка под красно-коричневое железо особенно часто встречается на более поздних японских доспехах. Эта мода была частично результатом влияния культа чая с его упором на спокойный хороший вкус и насыщенный коричневый цвет, ну и, конечно, желанием показать свое мастерство. Ведь покрытие красно-коричневым лаком создавало полное впечатление железа, изъеденного ржавчиной, то есть отдавало традиционно любимой японцами «стариной», хотя понятно, что сама ржавчина там отсутствовала в принципе!

Кстати, и лак этот появился в Японии опять-таки благодаря принцу Ямато Такеру, убившего родного брата и дракона и совершившего еще множество всяких славных дел. Однажды на поле битвы он случайно сломал ветвь дерева с ярко-красными листьями. Красивый, блестящий сок потек из излома, и принц приказал своим слугам его собрать и окрасить им его любимую посуду. Когда это было сделано, посуда приобрела очень красивый вид и необыкновенную прочность. Согласно другой версии, принц охотился на дикого вепря, ранил его, но никак не мог добить. Тогда, сломав ветвь лакового дерева, он смазал вытекающим соком стрелу – и сразил зверя наповал, поскольку сок оказался очень ядовитым.

Так что неудивительно, что отделанные таким образом пластинки японских доспехов были очень красивы. Но можно себе представить весь тот объем труда, который требовался мастерам для того, чтобы покрыть таким образом несколько сотен (!) пластинок, которые были необходимы для доспехов традиционной конструкции, не говоря уже о тех десятках метров шнуров, которые требовались для их соединения. Так что красота красотой, но технологичность, прочность и надежность доспехов также играли далеко не маловажную роль.

Кираса хотокэ-до доспеха тосей-гусоку. Музей Гленбоу. Калгари, Канада.

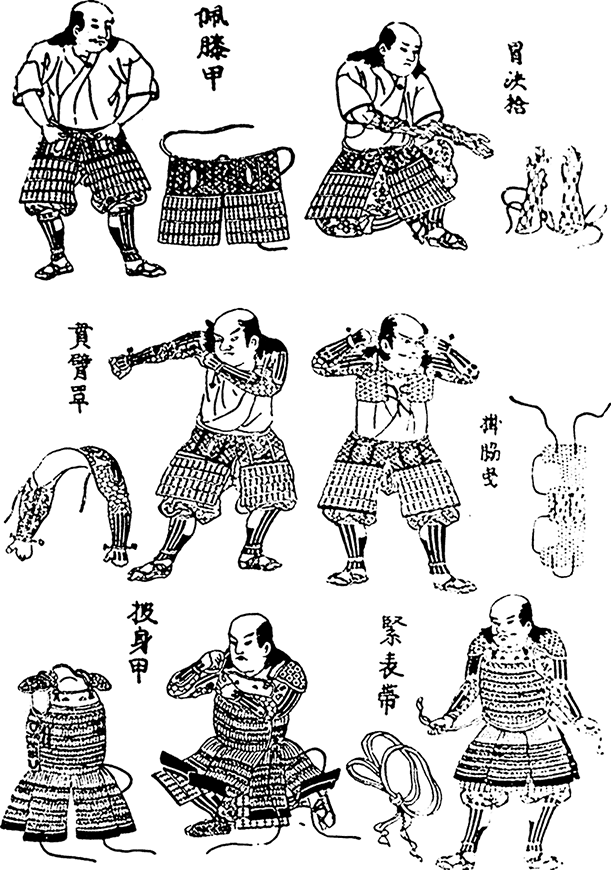

Вот почему первым шагом к появлению принципиально новых доспехов стало плетение сукагэ-одоси, отличавшееся уменьшенным до минимума количеством шнуров, которые соединяли пластины. Теперь связанные между собой пластинки иёдзанэ стали заворачивать в лакированную кожу и уже только после этого скреплять между собой. Это облегчало доспехи и сокращало объем труда, необходимого для их изготовления. Вторым шагом стало появление после войны Онин (1467–1477) первых доспехов могами-до, названных так по местности Могами, где их впервые начали производить. По конструкции это были все те же самые до-мару и харамаки-до, вот только кирасу у них теперь стали собирать из длинных цельнометаллических полос на груди и на спине, лакировать которые тоже стало не в пример легче и быстрее.

Все эти полосы подгонялись по фигуре (по пять спереди и сзади), имели подкладку из кожи и соединялись с другими рациональной шнуровкой сугакэ-одоси – то есть минимальным количеством шнуров. Конструкция «юбки» кусадзури могами-до практически не изменилась. Так же как и раньше, этот доспех имел пластинчатые наплечники о-содэ, а шлем – назатыльник сикоро. Но теперь оружейники додумались применять в них пластинки кирицукэ-кодзанэ и кирицукэ-иёдзанэ, представлявшие собой имитацию старинных пластинок кодзанэ и иёдзанэ. Верхняя часть у них казалась собранной из отдельных пластин, тогда как нижняя была цельнокованой. «Подделки» были технологичнее и намного дешевле, но именно этим-то они состоятельным самураям не понравились. Поэтому для «настоящих доспехов», в которых, в отличие от подделок, использовались пластинки старого образца, придумали даже особое название – хон-кодзанэ («настоящие маленькие пластинки»).

Еще одним доспехом переходного типа стал нуинобэ-до, в котором крупные поддельные пластины иёдзанэ соединялись плетением сукагэ-одоси. Причем доспехи этого типа породили и вовсе необычную конструкцию панциря дангаэ-до, у которого в нижней части кирасы использовались мелкие пластинки, в средней части – горизонтальные полосы, а выше в два ряда размещались пластины кирицукэ-кодзанэ. Какой смысл был в столь замысловатой конструкции, а главное, какие такие особые преимущества она придавала доспеху – непонятно. Но, видимо, как это очень часто бывает, по какой-то причине так сделал один мастер, его примеру последовал второй, и ставшая сразу модной «новинка» понемного распространилась.

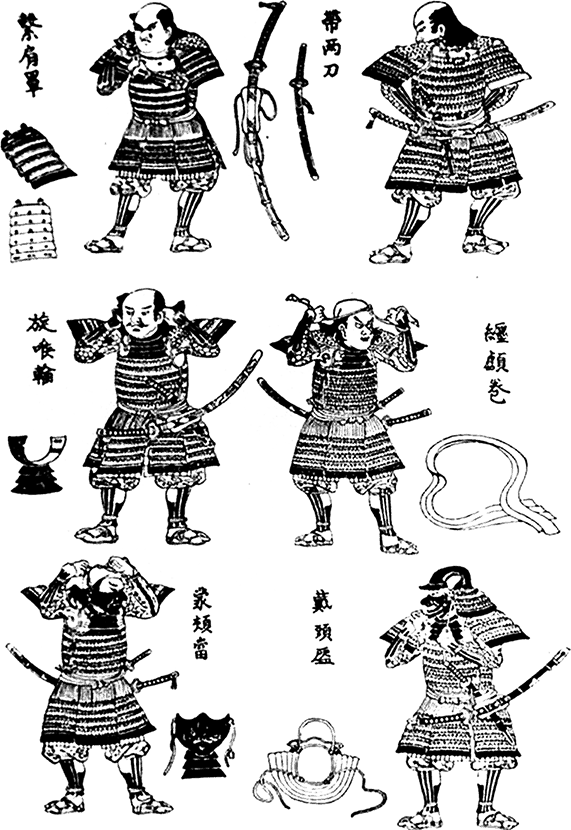

Наконец, в первой половине XVI века, то есть когда огнестрельное оружие в Японии уже было известно, появились и первые доспехи окэгава-до, в которых горизонтальные пластины на панцире стали соединять уже не шнурами, а ковкой при помощи заклепок. И были это уже настоящие «современные доспехи» (тосэй гусоку), тут же породившие многочисленные виды и разновидности, различавшиеся по месту производства доспехов или же принадлежавшие тем или иным мастерам. Так, если головки заклепок на поверхности кирасы были видны, то это были доспехи какари-до. Если вместо заклепок использовались крестообразные крепления (скобки) из металла либо завязки из кожи или шелка – хиси-тодзи-до. Доспехи с горизонтальными пластинами на кирасе назывались ёкохаги-окэгава-до, а с вертикальными – татэхаги-окэгава-до.

Доспех нуинобэ-до. XVIII в. Музей Гленбоу. Калгари, Канада.

Доспехи юкиносита-до, названные так по месту, где жил знаменитый оружейный мастер Мётин Хидзаэ (1573–1615), состояли из цельнокованых секций, соединявшихся на шарнирах, что позволяло их легко разбирать и хранить. Вот когда пригодился опыт изготовления шарнирных доспехов, по образцу которых эти доспехи теперь изготовлялись! При этом плечевые лямки ватагами на них были также цельнометаллическими, как и шарнирно прикрепленные к ним пластинки гёё и небольшие наплечники кохирэ, характерные именно для тосэй-гусоку. Их сразу оценили за удобство, но особую популярность эти доспехи (называвшиеся также канто-до и сэндай-до) приобрели в начале эпохи Эдо, особенно после того, как известный полководец Датэ Масамунэ (1566–1636) одел в них всю свою армию и даже сам носил простой сэндай-до черного цвета с отделкой синими шнурами! Кстати, вся разница между доспехами высших и низших рангов в его армии заключалась исключительно в качестве и способе шнуровки! Доспехи с гладкой цельнокованой кирасой назывались хотокэ-до, а их курьезная разновидность в виде обнаженного человеческого торса телесного цвета – нё-до, или «торс будды». Кираса катахада-нуги-до («кираса с обнаженным плечом») была стилизована под образ буддийского монаха: правую ее половину составляла металлическая цельнокованая пластина нё-до, тогда как левую – пластинчатый панцирь, имитирующий монашескую рясу. Известно, что желание выделиться среди прочих если не храбростью и умом, то хотя бы необычной одеждой или в данном случае доспехом было присуще людям во все времена, и Япония не была исключением из этого правила. Поэтому доспехов с кирасой катахада-нуги-до показалось недостаточно, отчего появился и такой редкий вид, как эби-до, или «креветочная кираса». Кираса в этом случае состояла из двух частей: верхней – из пластинок с тесным плетением, и нижней из пластин в стиле нуинобэ-до. Все то же самое следует сказать и про упоминавшиеся выше доспехи дангаэ-до, в которых разными были не только сами пластинки, но и соединявшая их шнуровка. Так, средняя часть кирасы шнуровалась способом хисинуи, а нижняя – из пластинок кодзанэ имела шнуровку в стиле кэбики!

Торговля с португальцами привела и к появлению доспехов намбан-до («доспехи южных варваров»), которые делались по образцу европейских. Так, например, хатамунэ-до представлял собой обыкновенную европейскую кирасу с выступающим спереди ребром жесткости и приделанной к нему традиционной юбкой – кусадзури. Причем даже в этом случае полированным металлом, как «белые доспехи» в Европе, эти латы отнюдь не блистали. Чаще всего их покрывали все тем же лаком – чаще всего коричневым, что имело как утилитарное значение, так и помогало ввести сугубо иноземную вещь в японский мир восприятия формы и содержания.

Впрочем, наличие столь обширных участков гладкого металла в доспехах, по мнению самих японских мастеров (и также, очевидно, их заказчиков), было всего лишь следствием неразвитости вкуса у европейцев. Потому что очень скоро они стали украшать их чеканкой, изображавшей змеящихся драконов, а то и наклепывать на них различные металлические украшения, например, те же моны по технологии металл на металл. В самом крайнем случае мон на кирасе европейского образца можно было просто нарисовать!

Кираса намбан-до. Эпоха Эдо. Музей Анны и Габриэль Барбье-Мюллер. Даллас, Техас.

Впрочем, для пехотинцев с ружьями все эти доспехи в любом случае были слишком дорогими и потому недоступными. Поэтому во второй половине XVI века самым популярным среди них видом доспеха сделался татами-до, или «складной доспех», состоявший из толстой матерчатой основы с нашитыми на нее прямоугольными или шестигранными пластинами из лакированной кожи или стали, часто дополнительно скреплявшихся кольчужным плетением. Но, опять-таки, такими доспехами не брезговали многие знатные самураи, хотя качество работы над ними было другим. Ну а полный набор экипировки знатного самурая, как и раньше, включал шлем с защитной маской, два непременных меча (дайсё) и ко-гусоку («мелкие части доспеха») – наручи котэ, наколенники сунэатэ и набедренники хайдатэ. Комплект доспехов теперь весил от 8,3 до 12,5 кг, то есть в среднем был в 2–3 раза легче, чем современные им западноевропейские рыцарские доспехи, хотя попадались и очень тяжелые, например особо прочные сэндай-до, защищавшие даже от пуль. При этом, как и в Европе, в Японии стало в обычае такие доспехи испытывать обстрелом. Небольшая вмятина на кирасе от расплющившейся об нее свинцовой пули стала лучшим свидетельством качества доспеха. К тому же пунктуальные японцы прикладывали к таким доспехам еще и свидетельства о том, с какого расстояния и из какого ружья выпущена эта пуля. То есть это был своего рода «технический акт» проведенного «полевого испытания» и гарантия безопасности владельца доспеха.

Во второй половине XVI века основными доспехами для пехоты стали доспехи окэгава-до из тонкой стали или даже из лакированной недубленой кожи. Слишком уж много требовалось таких доспехов для пехотинцев, поэтому чем проще и дешевле были доспехи – тем лучше! Для идентификации принадлежности их обладателя они имели изображение его герба на груди и «юбку» самой простейшей формы – гэссан, прикрепленную к кирасе до самой редкой шнуровкой сугакэ-одоси. Такие доспехи для асигару выпускались тысячами и назывались окаси-гусоку («одалживаемые доспехи»). Интересно, что эти доспехи лишь в деталях отличались от тех, что носили и европейские пикинеры, у которых защитное снаряжение состояло из шлема морион, кирасы и набедренников. Японские пехотинцы имели шлем, кирасу и прикрепленные к ней набедренники из металлических либо кожаных полос. То есть логика войны в то время и в Европе, и в Японии оказалась практически одинаковой, а вместе с ней очень похожими оказались и японские, и европейские доспехи!

Другой тип дешевых доспехов для вооружения асигару делали из маленьких пластинок, нашитых на матерчатую основу с кольчужным плетением между ними. Эти были еще дешевле, а будучи сложенными занимали совсем немного места. Таким образом, были созданы варианты и до-мару, и харамаки-до, главной особенностью которых как раз и была их компактность в сложенном виде. Называли их в зависимости от формы пластинок: карута-ганэ-до имели прямоугольные пластинки, кикко-ганэ-до – шестигранные. Общее название этих доспехов татами-до, или «складные доспехи», отражало их главную особенность и одновременно достоинство – то, что их можно было легко складывать.

Вот так в одночасье японские самураи и перешли на совершенно новые доспехи, хотя не отказались полностью от старых. Теперь их все чаще использовали полководцы (да и то не все!), стремившиеся подчеркнуть свою приверженность традициям, богатство и власть. Тем более что самим им сражаться, в общем-то, уже и не приходилось, поэтому и функции у их старых доспехов могли быть лишь чисто представительские. Такие доспехи ценились теперь уже не за какие-то там особо выдающиеся защитные качества, а исключительно за их… «древний вид» и, соответственно, стоили по принципу «чем древнее, тем дороже».

Кираса тосей-гусоку с чеканным изображением бога – покровителя самураев Бисямона. Работа мастера семьи Миотин. Музей Гленбоу. Калгари, Канада.

Интересно, что одним из показателей упадка самурайской культуры стала прежде всего и постепенная, но явная деградация японских доспехов. Если войны XVII века довели их до того, что они могли выдержать выстрел из аркебузы и при этом были удобными в носке, то теперь в условиях мира столь прочные доспехи надевать было попросту глупо. Когда на смену эпохи Адзути-Момояма пришли мирные дни эпохи Эдо, те свойства вооружения, которые делали японские доспехи удобным «боевым облачением», пришли в упадок или исчезли совсем. Например, увеличение количества украшений создавало больше мест, где мог застрять наконечник копья или какие-нибудь крючья. Использование же рельефных украшений на кирасе настолько ослабило прочность брони, что она уже не могла противостоять аркебузным пулям и являлась лишь эффектной декорацией, не больше. В результате изменившегося спроса семейство Мётин, в прошлом известные изготовители боевых доспехов, обратилось к созданию произведений искусства. Теперь их изысканные, богато украшенные изделия едва ли смогли бы принести какую-то пользу в бою. Причем их изделия, столь редкие и дорогие в наши дни, были ничуть не менее редкими и дорогими уже в то время, когда их только что сделали. Самураи, не достигшие ранга даймё, покупали лишь то вооружение, что было им по карману, а для большинства самураев понятие «полный комплект доспехов» смысла не имело вообще. То есть они выбирали у оружейников лишь те кирасы, перчатки и шлемы, которые они могли себе позволить, не влезая в долги. Потому самураи низших рангов чаще всего заказывали мастерам доспехи попроще либо использовали трофеи, которые на полях сражений с убитых самураев снимали местные крестьяне и потом перепродавали торговцам-перекупщикам.

Одним из проявлений упадка в оружейном деле было возрождение старых стилей вооружения, тенденция, получившая значительный стимул благодаря вышедшей в 1725 году книге историка Араи Хакусэки «Хонто гункико». Хакусэки обожал старые стили типа доспехов о-ёрой, и кузнецы того времени пытались воспроизводить их на потребу публики, порой создавая причудливые и невероятные смеси старых и новых доспехов, никакого практического значения не имевших. Например, сочетание флажка сасимоно XVI века за спиной и плоского «воротника» сикоро XIV века не могло не вызывать сильной боли в шее того несчастного, который вздумал бы носить подобный доспех, однако, несмотря на явную нелепость такого «одеяния» их все равно производили. Кстати, самые забавные самурайские доспехи, кстати говоря, попавшие даже во многие музеи и частные коллекции, были сделаны… после окончания Второй мировой войны и оккупации Японии американскими войсками. Тогда японские города лежали в руинах, заводы не работали, но так как жизнь продолжалась, японцы начали производить сувениры для американских солдат и офицеров. Это были прежде всего искусно сделанные макеты храмов, джонок и японские самурайские доспехи, поскольку те же мечи оккупационными властями делать запрещалось. Но не делать же сувенирные латы из настоящего металла? Его же ковать надо, да и где его возьмешь?! А вот бумаги кругом сколько угодно – и именно из нее, покрытой все тем же самым знаменитым японским лаком, эти-то доспехи и делали. Причем еще и уверяли своих покупателей, что это самая настоящая древность и так у них было всегда! Отсюда, кстати, и пошли разговоры о том, что доспехи у самураев были рекордно легкими по весу и делались из прессованной бумаги и бамбуковых пластин!

Впрочем, необходимо подчеркнуть, что у японцев никогда не было бы никаких доспехов вообще, ни из металла, ни из бумаги, если бы не… да-да, естественно-географические условия, в которых они жили на своих островах и именно благодаря которым там росло знаменитое лаковое дерево, дававшее столь нужный им лак уруси! И именно поэтому в качестве эпиграфа к этой главе и было выбрано хайку о лете. Ведь собирают его только в начале лета (июнь – июль), когда рост листвы наиболее интенсивен…

А вот так выглядит листва лакового дерева осенью. Красиво, не правда ли?!

Кстати, так и непонятно, каким образом предки сегодняшних японцев додумались использовать сок лакового дерева в качестве именно лака. Что им в этом помогло? Природная наблюдательность? Счастливый случай? Кто знает? Но, как бы там ни было, именно этому лаку Япония обязана тем, что очень многие из сделанных ее мастерами доспехов сохранились до наших дней, несмотря на все превратности ее климата, и даже сегодня радуют наш взор!

Книга в книге. «О снаряжении»

Есть особое платье, отличное от одежд торговцев или крестьян, носить которое дозволяется одним лишь воинам. Одежда и оружие самурая соответствуют его положению и званию. Каждый клан – его обычаи и воинские традиции, его старшие и военачальники – предписывает воину особый порядок и стиль ношения доспехов, снаряжения и оружия. Памятуя о древних кодексах каждого дома и наставлениях старших, самурай носит шлем, наплечники, латные нарукавники, набедренник, наголенники и подобающую обувь со специальными опознавательными знаками-эмблемами, а также две нагрудные пластинки с фамильным гербом своего господина.Пренебрежение традициями ношения полевых знаков и поспешность при облачении в доспехи в случае опасности будут незамедлительно обнаружены, и нетрудно представить себе, как воспримут это ваши братья по оружию и военачальники.В древних кодексах, наставлениях и преданиях рассказывается, сколь много храбрых воинов было убито своими же союзниками и погибло ни за что ни про что только из-за того, что воины-самураи забывали об эмблемах и опознавательных знаках, обязательных для ношения.Сколь легкомысленным может быть воин, дозволяющий слугам носить оружие из дерева или бамбука, опрометчиво полагая, что им достанет и деревянного меча, ибо не их дело воевать, столь неосмотрительными могут быть и те, кто, облачаясь в доспехи, не надевает набедренников, думая, что сойдет и так. И вот что я скажу: если вы потворствуете этому, не наказывая нерадивых, это опрометчиво и недопустимо.Что касается воина-самурая, состоящего на службе, для него еще более непозволительно пренебрегать воинскими обычаями и традициями. Неважно, идет ли речь о днях мира или войны, но раз уж вы получаете плату за воинскую службу, озаботьтесь о подобающих вашему званию и положению оружии, доспехах, снаряжении и платье. Воины, пренебрегающие обычаем и долгом, во сто крат легкомысленней тех, кто вооружается бамбуковыми мечами и не надевает набедренников.Пренебрежение воинскими традициями и наставлениями старших неблагоразумно и чревато опасными последствиями для самурая – вот почему следует быть крайне предусмотрительным и осторожным, выбирая доспехи или меч. И вот на что следует обращать внимание воину молодому и неопытному, не обретшему пока умения отличить добротное от недобротного.Вот воин низшего ранга вознамерился приобрести все снаряжение и доспехи, положенные ему по чину, по званию и по положению своему, и готов заплатить за это три меры золота. Надлежит ему израсходовать ⅔ на доспехи и шлем, а остаток – на нижнее платье, штаны, шапочку, перчатки, напульсники, верхнее платье и накидку дубленой кожи или замши, а также кнут, веер, посуду, деревянный сундучок для доспехов, флягу и прочее. Все платье – верхнее ли или нижнее – следует подогнать не менее тщательно, чем доспехи.Тот, кто молод и силен, должен тем не менее избегать тяжелых многослойных доспехов кованого железа, отдавая предпочтение более легкому снаряжению – панцирям из пластин прессованной лаковой бумаги или же дерева, больших знамен с военными полевыми знаками и шлемов с массивными навершиями.Доспех, рассчитанный на силу молодости в самом ее расцвете, бесполезен и тяжел в старости. И вот что я вам скажу: если вы ранены на поле боя или нездоровы, даже легкий пластинчатый панцирь потянет вас вниз, к земле, отягощая тело и отнимая последний остаток сил. И вот почему надлежит всячески избегать тяжелых доспехов.Как видите, сначала доспехи самураев были достаточно тяжелыми и многослойными, но затем по мере совершенствования огнестрельного оружия облегчались и доспехи. Так было и в Японии, так было и в Европе.Дайдодзи Сигесукэ. «Будосёсинсю»

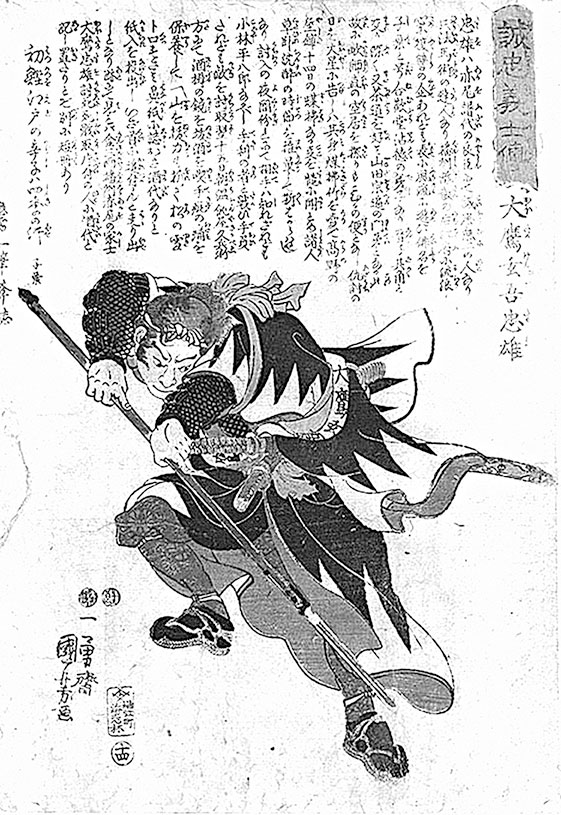

Отака Тадао. Гравюра изображает его в боевой позе во время поединка с Кобаяси Хэйхатиро, вассалом Кира Ёсинака. Его послали наблюдать за домом, и он узнал, когда там будут чистить стены и потолки от копоти. В результате нападение было решено совершить лишь после того, как уборка закончится, и в доме все будут валиться с ног от усталости.

В то время как самурай Яманака Сика-но-сукэ молится трехдневной Луне о восстановлении земельных владений своей семьи, его слуга держит шлем своего господина. Ксилография Цукиока Ёситоси.

Назад: Глава 11 Битва при Нагасино

Дальше: Глава 13 Новые шлемы для тосэй гусоку