Книга: КУРОПАТЫ: СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Назад: Вместо предисловия, или о чем поведала домовая книга

Дальше: Вопрос первый: Что видела лесная окраина?

Как взорвалось это слово «Куропаты»?

Сосна стояла, как на постаменте, на высоком бугорке, а прямо от ее ствола, заметно углубляясь к середине, сбегала вниз пологая впадина. Внимательно присмотревшись, можно было разглядеть и очертания былого прямоугольника, из которого эта впадина образовалась.

— Может тут когда-то уже стояла землянка, — высказали предположение ребята и дружно решили, что если это так, то лучшего места им и искать не надо.

Копали долго, неторопливо, уходя все глубже и глубже в податливый песок и постепенно продвигаясь навстречу сосне. Игорь Бага, как самый крепкий и выносливый, изредка, и то всего на несколько минут, уступал лопату младшим — Виктору Петровичу или Саше Макрушину, — а потом снова с азартом и нетерпением принимался за работу. Мальчишки задумали построить несколько настоящих землянок, но так, чтобы они ни в коем случае не были хуже тех, которые им показывали однажды на экскурсии в партизанском лагере. Ребята уже мысленно видели, как они оборудуют здесь командный пункт, а потом, если понадобится, и миниатюрный госпиталь, узел связи. «„Зарница“, хоть и игра, — рассудили ребята, — но лучше, чтобы все было всамделишное, без подделок и бутафории».

Работали долго, уже и подустали немного — Игорь все чаще стал передавать лопату друзьям и они, хоть и без прежнего энтузиазма, настойчиво бросали наверх податливый песок.

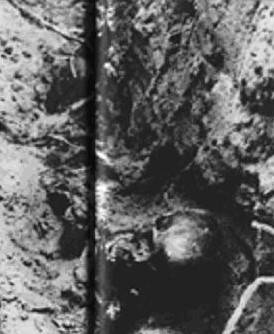

Но вдруг лопата заупрямилась, не захотела входить в мягкий до этого грунт. Игорь встал на колени, руками разгреб сверху песок и увидел голенище мужского кожаного сапога. Стал разгребать дальше и откопал миниатюрную женскую галошу, затем небольшую кружку с остатками белой эмали на донышке и по краям. Передал находку наверх ребятам, а сам снова взялся за черенок. Но уже через несколько минут в недоумении и растерянности отброса лопату в сторону: из земли один за другим стали проступать серые, пугающие пустыми черными глазницами черепа.

Первое желание было немедленно все бросить и бежать куда-нибудь подальше от этого места. Младший Виктор и Саша испуганно глядели на Игоря, который выскочил из раскопа и, стараясь скрыть волнение, суетливо отряхивал песок со штанин. Все трое долго молчали. Потом Саша неуверенно предложил: «Может, позвать кого из взрослых? Я быстренько домой cбeгаю…»

Его остановил Игорь: «Погоди, подумают, что мы испугались… давайте еще немножко прокопаем, посмотрим, сколько там чего, а потом и позовем…». Не без робости и сомнений, но ребята согласились.

Они нашли в тот день 23 черепа и множество костей, осторожно извлекли их из земли, как смогли, очистили ветками от песка и аккуратно, бережно сложили. Среди черепов и костей попадались различные вещи — мальчишки их тоже осторожно обметали, тут же рядком складывали. Нашли они еще несколько кружек, зубную щетку в футляре, на которой можно было прочитать название витебской фабрики, круглые сломанные очки в тонкой металлической оправе, кожаный кошелек с советскими монетами выпуска тридцатых годов, много обуви и пустых стреляных гильз. Самым удивительным и тревожным для ребят открытием были небольшие круглые дырочки на затылках почти всех черепов. Иногда их было по две и даже три.

Постепенно страх ушел, осталось только неодолимое мальчишечье любопытство и ощущение причастности к какой-то большой и зловещей тайне. Когда начало смеркаться, ребята заложили раскоп крест-накрест длинными сучьями, сверху забросали еловыми ветками и, условившись пока молчать о своей находке, отправились по домам. Было это 1 мая 1988 года.

А через четыре дня, направляясь к своей несостоявшейся землянке, они увидели на противоположной окраине леса взрослых, раскапывающих такую же, как и они, впадину. Мальчишки, конечно же остановились, присели, стали ждать, что же найдут археологи. А что это были люди ученые, ребята поняли из разговоров, из того, как они, натянув на колышки тесьму, сначала разметили раскоп, потом осторожно и уверенно стали снимать слой за слоем. Углубились, наверное, метра на полтора, но так ничего и не обнаружили — на траве выросла гора чистого желтого песка.

И тогда ребята решили открыть свою тайну — они повели археологов к заветной сосне, сами сбросили ветки, сучья, показали все, что нашли, рассказали обо всем, что знали. Оказалось, что для взрослых их находки отнюдь не великое открытие и не самая большая неожиданность. Они просто стали вещественным доказательством того, о чем догадывались, предполагали археолог 3. Позняк и инженер-конструктор Е. Шмыгалев, многие годы по крупицам собиравшие сведения о жертвах сталинских репрессий, о невинных советских людях, расстрелянных в окрестностях Минска. А еще через месяц в газете «Лiтаратура i мастацтва» появилась их большая статья «Куропаты — дорога смерти». Свое горькое повествование они начали так:

«То, о чем мы хотим рассказать читателям, известно многим. Но, видимо, как и мы, те, кто обо всем знал, подчинялся обстоятельствам и терпел. Для нас это терпение было невыносимым. Невыносимым от сознания, что быстро бежит время, умирают люди и исчезает память о страшных злодеяниях против народа, совершенных в 30-х годах. Невыносимым от сознания того, что если пропадет, потеряется эта память — повторится все с сначала».

В предисловии к статье лауреат Ленинской премии, народный писатель Белоруссии Василь Быков в свойственной ему строгой и суровой манере написал:

«Как свидетельствуют некоторые наши исследователи, только в Белоруссии в 30-е годы ежовско-бериевским репрессиям были подвергнуты сотни тысяч человек… но где конкретно ликвидированы эти многие сотни тысяч, в какой земле тлеют их белые косточки?Не надо думать, дорогой читатель, что это какая-то особая, проклятая людьми и богом земля, — по существу, это те же самые места, по которым каждый день мы ходим, где отдыхаем на ласковой природе в выходные и праздники, где весело играют, ничего не зная о прошлом, наши беззаботные дети. Да, они не очень много знают из тех ужасных времен, да и мы, взрослые, информацию такого рода начали получать только в последнее время. Много лет в стране действовали силы (они действуют и теперь, разве что другими методами), очень заинтересованные спрятать давние дела под покрывало «секретности», утаить от народа свои кровавые следы. Только, как давно известно, злодеяния плохо уживаются с самой сверхсекретной секретностью, рано или поздно они выходят на свет божий, чтобы лишний раз заклеймить зло и засвидетельствовать необходимость бдительности».

Авторы статьи подробно рассказывают, как в начале 70-х годов в деревне Зеленый Луг, которая тогда еще несмело подступала к северной окраине Минска, а сейчас исчезла, подарив свое красивое имя огромному микрорайону, довелось им услышать от старожилов о расстрелах людей в недалеком лесу. С 1937 по 1941 год, говорили они, каждый день и ночь туда привозили на машинах обреченных на смерть людей и расстреливали. Кругом стоял старый бор, называли его Брод, а вокруг простирались леса с крохотными лоскутками пашни.

Небольшой участок бора — гектаров 10–15 — приходился на живописную покатую горку, которую именовали почему-то Куропатами, хотя птиц там было немного, зато весной буйно цвели нежно-белые лютики, по-белорусски курослепы. Был он обнесен высоким, не менее трех метров, дощатым забором, обтянутым сверху колючей проволокой. За забором находилась охрана с собаками.

Людей привозили по гравийной дороге, что вела от Логойского тракта к Заславлю. Путь этот местные жители называли «Дорогой смерти». Авторы опросили тогда многих сельчан из Зеленого Луга и других деревень, установили немало фактов и обстоятельств массовых убийств.

«Но обнародовать их в 70-е годы, рассказать обо всем не было возможности. В 1987–1988 годах мы отыскали некоторых жителей снесенной уже деревни, снова побеседовали со старожилами и свидетелями событий в окрестных селах, выяснили обстоятельства, детали, записали ответы…»

3. Позняк и Е. Шмыгалев процитировали многих своих собеседников, постепенно дополняя и обогащая подробностями картины расстрелов, приводя аргументы в обоснование того или иного вывода.

«Людей ставили в ряд, затыкали каждому рот кляпом и завязывали тряпкой… Убийцы были в форме НКВД. Они стреляли из винтовок сбоку в голову крайнего, чтобы прошить пулей двоих человек… Патроны жалели».

Это свидетельства Николая Васильевича Карповича, 70-летнего жителя деревни Цна-Иодково — самой близкой к Куропатам. А Василий Яковлевич Скворчевский, Мария Григорьевна Потершук, Надежда Ефимовна Хомич и другие говорят, что слышали крики, плач, мольбы и проклятия. «Может, не хватало кляпов?» — спрашивают авторы. И сами отвечают:

«Нет, видимо, дело в другом. Человек, который долгое время регулярно убивает людей, постепенно становится садистом. У него возникает потребность помучить свою жертву, прежде чем убить ее. Вот и мучили людей перед смертью.Видимо, не патроны экономили убийцы, когда стремились прошить одной пулей сразу двоих. Это была своего рода бравада, спорт для палачей, демонстрация профессионализма. Н. Карпович, вероятно, как раз и видел этот нетипичный способ расстрела из винтовок. Мы подробно расспрашивали всех, кто слышал, как звучали выстрелы, и тех, кто видел, как убивали, или узнал от тех, кто видел, — и пришли к выводу, что расстреливали в основном из наганов и пистолетов (что и подтвердилось затем раскопками)».

Всем свидетелям авторы задавали вопрос: не знают ли они о расстрелах в этих местах советских людей фашистами в годы войны. Ответы были одинаковыми: нет, немцы здесь появлялись редко, никого не расстреливали. Интересовались также, кто из местных жителей был репрессирован, какова его судьба. Люди назвали имена учителя Арсена Павловича Груши, крестьян из деревни Хмаринщина Андрея Филипповича и Степана Терлюка, братьев Стриго из Подболотья.

По этому поводу авторы замечают, что можно как-то понять, почему в годы сталинских репрессий уничтожались в первую очередь руководящие партийные и военные кадры, интеллигенция, специалисты. Но совсем необъяснимо, почему убивали темных, неграмотных крестьян и рабочих. Трудно отыскать в этом какую-то логику, потому что она, по существу, не человеческая, а с каким-то иным знаком.

В статье обстоятельно излагается версия о кем-то уже проведенной ранее эксгумации захоронений в Куропатах. 3. Позняк и Е. Шмыгалев пишут^

«Осмотр некоторых могил вызвал у нас тревожные подозрения. Слишком глубокие впадины, а по сторонам иногда бугорки, будто раскапывали когда-то… Тревога усилилась, когда мы вспомнили рассказ одного крестьянина, который захотел остаться инкогнито, о том, что сразу после войны тут долго копались солдаты».

И когда после раскопок одной из могил в ней ничего не было обнаружено, подозрения не могли не перерасти в уверенность.

«Это открытие… поразило не меньше, чем сам факт массовых репрессий. Как же мы недооценили их подлость! Вот кто копался здесь после войны! Заметали следы. Значит, знали еще тогда, что творили! Где же ваша «честная» уверенность в справедливости своих дел, в праведности приказов?! Оказывается, вы боялись еще тогда. Совершить такую египетскую работу! Выкопать столько трупов! Куда вы их дели? Вывезли и закопали? Сожгли? Не мелкая сошка дала приказ на эксгумацию. Берия? Цанава? Маленков? Кто?»

Авторы сообщают и о том, что одна из могил была затронута во время прокладки трассы газопровода на вершине Куропат и в ней найдены кости и 15 черепов, 20 пар кожаной обуви и галош, другие предметы. Захоронение, замечают они, во время эксгумации было «пропущено», его забыли раскопать.

Завершает статью справедливое напоминание о том, что в массиве необходимо срочно установить надписи с информацией об этих местах, чтобы люди знали, чти они не подходят для пикников и беззаботного воскресного отдыха.

Публикация в писательской газете, выходящей в общем-то небольшим тиражом, мгновенно получила республиканскую известность. Номер передавали из рук в руки, активно обсуждали, спорили. Спустя несколько дней появились публикации, построенные на тех же фактах и размышлениях, в «Московских новостях» «Известиях», «Огоньке», основные положения статьи были пересказаны в передаче Центрального телевидения. Куропаты мгновенно обрели всесоюзную, а затем и мировую известность.

И как результат — буквально шквал читательских откликов. «Неужели это правда? Неужели именно так и было? Разве у нас такое могло быть?» — восклицали одни. «Не слишком ли зло написано? Может, чересчур смело и открыто размышляют авторы?» — спрашивали другие. «А куда нам уйти от этих фактов? — возражали им третьи. — Может, спрятаться за неправдой и полуправдой, за глубокомысленными размышлениями о необходимости всеобщего очищения?»

Безусловно, всем нам было бы спокойней, если бы не проступили, не проросли из земли эти не столько «белые», сколько «красные», кровавые пятна прошлого, писали читатели. Если бы не знать, не ведать места расстрелов, не считать, сколько было невинно загубленных, не догадываться, кто и как расстреливал, наверняка так было бы спокойней, во всяком случае комфортней.

Но разве можно излечиться от серьезной болезни, избегая лекарств лишь потому, что они горькие? Старший научный сотрудник Государственного музея БССР Ф. Кривонос писал в редакцию:

«Считаю, что статья впервые за три последних года ставит вопрос о преступлениях сталинского времени предельно конкретно, и вижу в этом большой шаг вперед по пути всевозрастающей гласности. Считаю также, что в материале правильно говорится о необходимости наказания, пусть символического (ведь многих преступников уже нет в живых), тех, кто ответствен за совершенное в 30-е годы».

Кандидат философских наук Р. Миненков:

«Не могу не откликнуться на публикацию „Куропаты — дорога смерти“. То, о чем в нем написано, невозможно осмыслить, потому что это за пределами нормальной логики. Разум останавливается перед этой ужасной вакханалией мракобесия и не может найти ей какое-то определение и оправдание. Народ уничтожался от имени народа и ради его… счастья. Такого издевательства над людьми, над великой гуманистической целью, причем со стороны своего народного правительства, видимо, не знала ни одна эпоха и ни один народ! Что это? Откуда? Из каких чудовищных глубин истории?»

Пенсионерка из д. Сычи Несвижского района Г. Апанович:

«Прочитав эту статью я, наконец, узнала, где покоится прах моих родителей. Может, найденные при раскопках подошвы фетровых сапожек мамины — она тоже носила 36 размер? Ее арестовали 10 марта 1937 года, когда она понесла передачи моим отцу и брату. Первым у нас забрали брата — в ночь с 5-го на 6-е ноября 1936 года. Обыск вели до утра, перевернули все в хате, на чердаке, в сарае. Ничего не нашли, но брата увели. Утром мы узнали, что той же ночью были арестованы братья Игнатовские — Валентин и Федор, сыновья академика Игнатовского. Брат мой дружил с Валентином.В следующую ночь увели шурина — брата нашей невестки. Они дружили еще со школы. Одним словом, за две ночи арестовали всех друзей моего брата — одиннадцать человек. Мама очень плакала, но тот, кто арестовывал, успокоил, сказал, что сын через несколько дней вернется.Мы каждый день ждали его возвращения, но так и не дождались. А в ночь с 25-го на 26-е декабря 1936 года увели и отца. Обыска не делали, сказали ему быстро собраться, взять пару нижнего белья. И снова успокоили, что отец вскорости вернется. Потом пришла и мамина очередь. Когда ее забрали, мне только-только исполнилось 11 лет. И что удивительно, меня даже в детский дом не определили, так и жила одна. Пустила в дом квартирантов, на их содержании и была, училась в школе, до войны закончила семь классов.Родители мои не занимали никаких постов, отец простой рабочий, ударник, трудился медником-лудильщиком на фабрике, а мама была домохозяйкой. Брат после окончания школы начал работать на заводе, не помню на каком, учился на вечернем отделении автодорожного техникума, потом его приняли в управление шоссейных дорог. Старательный, хороший был работник. Как и отец, все умел делать. Даже дом, в котором мы жили, они вдвоем построили своими руками.Где-то в конце сентября 1937 года я понесла передачу, но у меня ее не приняли, сказали, что родители уже высланы из Минска, осуждены на 10 лет без права переписки. Тогда почти всем выносили такой приговор. Я писала письма и Сталину, и Калинину, и Ворошилову, но ответ был один: „Дело будет рассмотрено в ближайшее время“.Когда началась война, мне удалось выбраться из Минска. Я попала в Саратов, где меня, наконец, определили в детский дом. Шла война, я понимала, что теперь людям не до моих родителей, и никуда не обращалась. Но как только Минск освободили, вернулась домой. Соседи рассказали, что меня искала женщина, которая сидела с мамой в одной камере. Она сообщила, что мама не признала себя виновной, что все время очень тревожилась обо мне. Нервы ее не выдержали, и она сошла с ума. Я поняла, что маму уже никогда больше не увижу.В 1946 году я снова обратилась в органы НКВД, чтобы узнать судьбу своих родителей и брата. Мне ответили, что брат умер в 1941 году от менингита, отец — в 1942 году от сердечной недостаточности, а мать в 1944 году от воспаления легких. Я поняла, что это ложь.Правду сказали в 1956 году, когда органы КГБ отыскали меня и пригласили на беседу. О многом подумалось, пока ехала в Минск, но даже не догадывалась, что мне просто хотят сообщить о реабилитации родителей и брата. Оказалось, что их обвиняли в шпионаже, в измене Родине, терроризме и диверсиях. По делу проходило 19 человек и все они были расстреляны в 1937 году в Минске.В невиновности своих близких я никогда не сомневалась. Хотя от людей и приходилось слышать: раз посадили, значит, что-то есть, без причины у нас не сажают».

И таких писем-исповедей, писем-размышлений оказалось много среди откликов. В них была хотя и не бесспорная, требующая тщательной проверки, но очень ценная и нужная следствию информация.

Внимательно прочитали и статью, и отклики на нее в Прокуратуре БССР. Оценили публицистичность, гражданственность и смелость позиции авторов, но главное внимание уделили фактам, их обоснованию и аргументации, анализу показаний свидетелей. В райисполкоме, прокуратуре и военкомате Минского района запросили некоторую дополнительную информацию. И уже через неделю Прокурором республики Г. Тарнавским было возбуждено уголовное дело — первое в стране по фактам преступлений полувековой давности.

В печати появилось сообщение о начале следствия и о создании Правительственной комиссии, в которую вошли писатели В. Быков и И. Чигринов, народный художник СССР М. Савицкий, бывшая подпольщица, Герой Советского Союза М. Осипова, токарь, Герой Социалистического Труда Д. Червяков, руководители министерств юстиции и внутренних дел, Верховного Суда БССР, КГБ, ученые, представители общественных организаций. Возглавила комиссию заместитель Председателя Совета Министров БССР Н. Мазай.

Дело предстояло сложное и необычное, не имеющее аналогов ни по объемам, ни по характеру преступлений и потому все понимали, что его успех или неудача будет во многом зависеть от тех людей, на чьи плечи ляжет тяжкая обязанность найти однозначные ответы на множество сложнейших вопросов.

Выбор пал на Я. Бролишса, следователя по особо важным делам, одного из самых опытных и знающих свое ремесло людей. Долгое время он работал прокурором-криминалистом, в его богатом послужном списке немало «громких» расследований, подтвердивших непростое умение счастливо совмещать обширные научные познания с рядовой, обыденной следственной практикой. Когда определился лидер, ему было предложено самому сформировать следственную группу. И Язеп Язепович выбрал, казалось бы, неожиданный вариант — он пригласил в бригаду молодых, не отягощенных большими победами и серьезными провалами следователей. С. Кловриго из Молодечно, спокойного, даже несколько флегматичного, но основательного и вдумчивого молодого человека, готового пробиваться к истине через любые преграды и завалы. Из городской прокуратуры он вызвал Н. Ничипоренко, смешливую, обаятельную женщину, что, однако, не мешает ей быть строгим, аккуратным и даже педантичным работником, а из прокуратуры Партизанского района — А. Абадовского, недавнего выпускника университета, но, как говорят в таких случаях, подающего серьезные надежды.

Координация усилий всех служб, привлекаемых к расследованию, руководство его ходом были поручены начальнику следственной части Прокуратуры БССР В. Соболеву, а общий надзор возложен на заместителя Прокурора республики В. Кондратьева.

Как первый заместитель Председателя Правительственной комиссии и одновременно Прокурор республики Г. Тарнавский просто обязан был вникать во все детали следствия, наблюдать за его развитием, активно помогать своим младшим товарищам не только подсказкой, добрым советом, но и строгим взыскательным контролем.

Честно скажем, когда участники будущего расследования в первый раз собрались все вместе, на многих лицах откровенно читалось состояние, близкое к полной растерянности. И опытные, и совсем молодые наши Шерлоки Холмсы и умом и сердцем понимали, что масштабы предстоящего следствия, его уровень должны во всем отвечать масштабам похороненной в Куропатах тайны. Иного просто не дано.

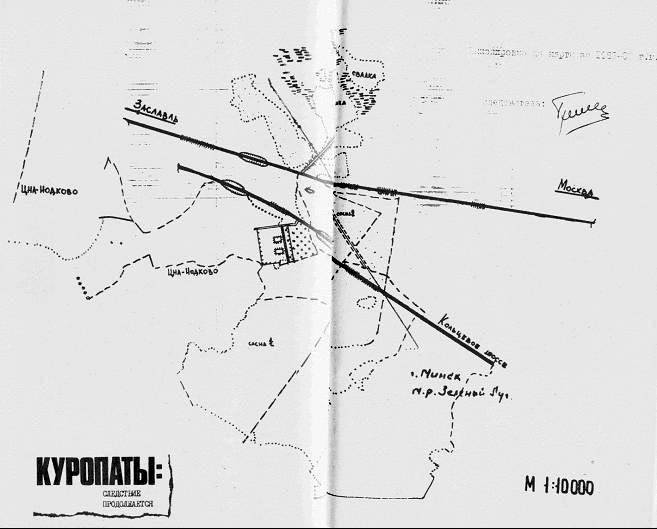

Накануне они побывали здесь, на месте происшествия, хотя ни у кого из них не хватало смелости назвать Куропаты этим привычным, стандартным термином. Машины промчались по Ленинскому проспекту, затем выехали на Логойский тракт, повернули налево, на Заславскую дорогу, прорезающую некогда могучий, а ныне изрядно поредевший бор. Прильнув к окнам, все напряженно молчали, хотя каждый, наверняка, думал о том, что сейчас они полностью повторяют полувековой маршрут знаменитых «черных воронов» — автозаков, резво сновавших между этим лесом и железными воротами тюрем НКВД. Для кого тридцать минут этой наезженной дороги стали последними в жизни? Кто вез их сюда под неусыпным оком пистолета? Два из множества вопросов, на которые предстояло найти ответы.

А теперь оставим на время мчавшиеся по дороге на Куропаты машины и познакомим читателя еще с одной судьбой, завершившейся этой сакраментальной фразой: «Приговор приведен в исполнение в Минске».

Слова эти часто повторяются в архивно-следственных делах людей, чьи жизни оборвались у края могилы с такой неопределенной пропиской: «Минск».

Наш собеседник Сергей Иванович Граховский — человек очень трудной и мужественной судьбы. Поэт, как говорят, божьей милостью, он уже в тринадцать лет начал публиковать свои стихи, а в двадцать три был обвинен в принадлежности к «контрреволюционной националистической организации», прошел через все ужасы карцеров, конвейерных допросов, очных ставок, но не сломался, не оговорил ни себя, ни товарищей и, может благодаря именно непреклонной стойкости и воле выжил, вытерпел все 19 лет тюрем, лагерей и ссылок.

— Меня арестовали летом 1936 года, всего на несколько дней раньше, чем Юрку Лявонного, но я почти год ничего не знал о нем. Во мне даже теплилась надежда, что он уцелел, что «черный ворон» проехал мимо домика под липами, где он с молодой женой и крохотной дочуркой снимал тесную боковую комнатку. Верилось в лучшее, хотя тучи к тому времени сгустились над всей белорусской писательской организацией, а жестокий гром прогрохотал уже над головами многих наших собратьев по перу.

Мы познакомились в тридцать первом, когда я — восемнадцатилетний графоман — приехал в Минск покорять поэтический Парнас, будучи абсолютно уверенным в скором и решительном триумфе. Но таких покорителей в столице, не в пример моему тихому Глусску, было в избытке, и все не без оснований мечтали о книгах, признании и славе.

В поисках удачи я начал бродить по редакциям, протирать кресла в Доме писателя, надеясь быть замеченным кем-нибудь из «великих».

Наверное не только я сразу выделил Юрку из серой толпы страждущих — на него нельзя было не обратить внимания: высокий стройный юноша, с густой каштановой шевелюрой, несколько артистичный в своем щегольском костюме с модным широким галстуком, он держало независимо, даже гордо, но с мэтрами не заигрывал и таких, как я, новичков, не чурался.

Подошел ко мне, крепко пожал руку, узнав, что квартируем мы по-соседству, предложил домой идти вместе. С того вечера и началась наша дружба. Он работал в «Звязде», я — в молодежной газете «Чырвоная змена», оба учились на литфаке пединститута. И хотя жили бедно, впроголодь и без всякого комфорта, очень верили в счастливое будущее, стихи писали бодрые, оптимистичные, на высокой ноте модной тогда патетики.

По метрике и паспорту он был Леонидом Николаевичем Юркевичем. Но мода на псевдонимы подтолкнула когда-то шестнадцатилетнего юношу перекрутить фамилию на имя, а имя — Лявон — на фамилию, и тем самым как бы сразу приобщиться к серьезной, взрослой литературе. Постепенно все привыкли к новому имени и даже жена звала его Юркой. Поэтому, когда через год безрезультатного «предварительного следствия» меня перевели в городскую тюрьму, в общую камеру и друзья по несчастью сразу же сообщили, что прямо под нами, в подвале «отдыхает» писатель Юркевич, я не сразу сообразил, что речь идет о Лявонном.

Мы немедленно установили связь и потом постоянно переговаривались. Юрке приписывали несколько страшных статей, но он только посмеивался, говорил, что все это глупые фантазии следователей, что на суде вся их нелепая конструкция развалится и он будет оправдан.

Каждое утро Лявонный выходил в «эфир». Распахнув подвальное окно, он хорошо поставленным дикторским голосом сообщал новости с воли, рассказывал о событиях в стране и в мире. А добывал информацию, оказалось, довольно оригинальным способом. Как известно, нам, политическим, категорически запрещалось читать газеты и книги. Наверху сидели малолетние уголовники, их, наоборот, усиленно просвещали, перевоспитывали — давали газеты и журналы, но запрещали курить. Юрка организовал обмен духовной пищи на материальную: на веревочке пацаны исправно опускали прямо к Юркиному окошку свертки газет или книги, а взамен получали желанные пачки махорки.

Однажды, кажется в середине сентября тридцать седьмого, Юрка вдруг не вышел «в эфир». Все встревожились, наперебой стали достукиваться до его камеры. Ответ получили неопределенный: «Вызван в суд без вещей». Через день снова молчит шестая камера, на следующий — опять ни слова. Спустя четыре дня из подвала сообщили: «Не вернулся. Вещи забрали».

Потом нам стало известно, что в Минск прибыла Военная коллегия Верховного Суда СССР во главе с Ульрихом и завертелась кровавая молотилка. Разговор на суде, как правило, был коротким:

— Признаете себя виновным? Нет? Если враг не сдается, его уничтожают.

И через несколько минут выносили приговор — высшая мера наказания. В тот же день увозили на расстрел. Куда, не знаю. Может быть, и в Куропаты.

В сентябре и октябре 1937 года были расстреляны поэты Юрка Лявонный, Валерий Моряков, Изи Харик, Анатоль Вольный, прозаики Платон Головач и Василь Коваль. А сколько далеких от литературы людей встали тогда под пулю бьющих без промаха «ворошиловских стрелков»?

Тяжкая доля выпала и жене Юрки Лявонного — Евгении. По статье, не внесенной ни в один кодекс в мире: «Член семьи врага народа», она была осуждена на восемь лет лагерей, а ее трехлетнюю дочурку Инну отправили в детский приют. Освободившись после войны из заключения, Женя объездила множество детских домов, но так и не нашла дочери. Не исключено, что она попала в другую семью, или, заботясь о ее же будущем, воспитатели детдома заменили ей «вражескую» фамилию на другую, нейтральную. Так нередко бывало.

Рассказываю вам о Юрке, о других моих безвременно ушедших товарищах и думаю о том, что человек жив, пока о нем помнит хоть один современник. Но когда уйдем и мы, не должна померкнуть память о жертвах сталинского террора. Нужно, чтобы их имена, их крик, обращенный ко всем честным людям, воплотился в книгах, граните и мраморе, в обелисках и мемориалах, которые, я верю, встанут на безымянных братских могилах, сокрытых пока под сенью полувекового леса.

…Следователи вышли из машин, спустились в глубокую лощину, из которой начинался медленный подъем верх к вершине протянувшегося с востока на запад покатого холма. Буквально через несколько шагов стали встречаться впадины — разные по глубине и размерам, чистые, поросшие травой или кустарником и превращенные в свалки, заполненные мусором, битым стеклом и консервными банками. По всему склону — то там, то здесь — расстелив на земле покрывала, а то и просто разложив старые газеты, сидели под деревьями группки людей, неспешно закусывали под захлебывающийся вой магнитофона, весело смеялись. Мерно качался в гамаке досрочно раздобревший молодой человек, да покрасневшая от усердия дородная дама отчаянно призывала к порядку лохматую овчарку, с восторженным визгом шарахавшуюся от сосны к сосне. Что ж, обычный пейзаж, ничем не отличающийся от других, граничащих с городскими кварталами островков леса.

На самом гребне холма деревьев нет — здесь, видимо, проходила лесная дорога. Недавно газовики проложили по ней свою новую трассу. В одном месте они тоже натолкнулись на могилу, остановили работы, пригласили сотрудников военкомата, вместе извлекли несколько черепов и костей, остатки обуви и одежды.

С восточной стороны, если хорошо присмотреться, можно определить место, где когда-то возвышался забор. Хорошо сохранился ров, который скорее всего был прорыт перед самой оградой. По едва приметным выемкам легко угадываются столбы — они чередовались через каждые четыре метра.

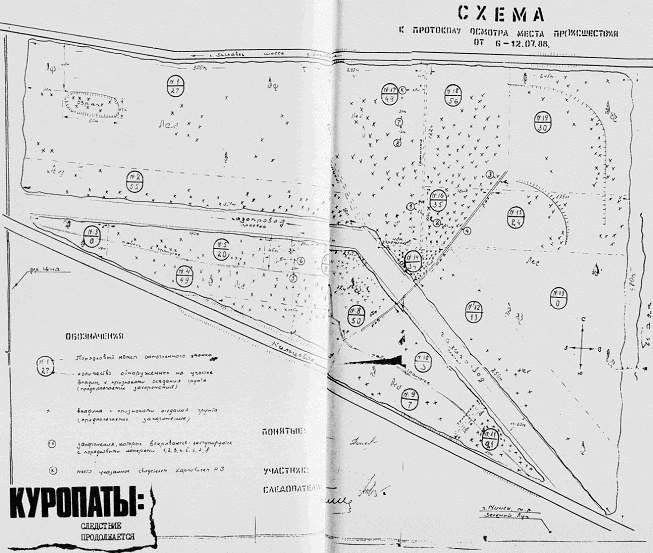

Долго и внимательно изучали следователи и эксперты каждый уголок Куропат. Все сколько-нибудь значительные детали занесли на специальные карты-схемы, все измерили и подсчитали. В блокнотах и документах появилась первая цифра: 510 впадин размером 2 на 3; 3 на 3; 4 на 4; 6 на 8 метров.

Когда они появились здесь? В тридцатые годы? А может быть, раньше — в гражданскую войну или позже — в Отечественную? На территории какого сельсовета размещался лесной массив? Какому ведомству или организации принадлежал? Может, включался когда-нибудь в запретную или режимную зону. Если это так, то кто тогда обращался в облисполком за разрешением на учреждение такой зоны.

Ответы на эти и другие вопросы могли бы дать архивы. По просьбе следствия к поиску и анализу нужных документов подключились опытные специалисты архивного дела, историки. Одновременно депутаты сельских советов, работники милиции пошли по дворам прилегающих к Куропатам деревень, чтобы составить списки ныне здравствующих сельчан, которые жили здесь и в тридцатые — сороковые годы, а также тех, кто выехал, переселился, но был очевидцем происходивших в лесном массиве событий. Вскоре у следствия появились списки имен и адресов без малого двухсот человек, способных помочь в поиске и торжестве истины.

Из архивов же одно за другим пришли безрадостные вести:

«Материалов, относящихся к этому периоду и содержащих какие-то сведения о событиях в лесном массиве близ деревень Цна-Иодково, Дроздово, Зеленый Луг, не имеется».

Активно включилась в расследование, в поиск ответов на поднятые в статье проблемы Правительственная комиссия. Сейчас мы попытаемся воспроизвести атмосферу первого ее заседания. Не претендуем при этом на полноту и дословный пересказ каждого выступления!

Н. Мазай (заместитель Председателя Совета Министров БССР, председатель комиссии):

— Мы познакомились с предварительным планом проведения следствия, можем сейчас высказать по нему свои суждения и замечания. Хотелось бы, чтобы в них были не только благие пожелания, но и предложения о конкретной деловой помощи.

Д. Андреев (председатель республиканского Совета ветеранов войны и труда):

— Через печать и телевидение необходимо обратиться к людям, в первую очередь к ветеранам, к их памяти. Не исключено, что в семейных архивах сбереглось то, чего нет в государственных хранилищах.

М. Савицкий (народный художник СССР):

— Комитету государственной безопасности и Министерству внутренних дел республики надо дать поручение выяснить, не приводились ли в исполнение в Куропатах приговоры и решения «троек», «двоек» или «особых совещаний»? Не захоронены ли здесь трупы советских граждан, казненных гитлеровцами? Не размешались ли поблизости от этого леса концлагеря, в которых содержались советские люди или иностранцы?

Военный комиссариат БССР должен проверить, не погребались ли здесь советские и немецкие солдаты, погибшие во время боев в сорок первом и сорок четвертом годах? Не проводились ли уже после войны раскопки могил, и если да, то с какой целью?

А. Дулов (профессор, доктор юридических наук):

— Уже сегодня ясно, что без эксгумации обнаруженных захоронений не обойтись. Необходимо тщательно продумать все детали, определить методику проведения раскопок, круг их участников, вооружить бригаду следователей и экспертов современной техникой и приборами. Думаю, раскопки должны вестись с участием общественности, членов нашей комиссии. Но сообщений о их результатах в печать не давать, чтобы не подтолкнуть мародеров к поиску золотых колец, коронок и других ценностей. Таких примеров наша практика знает немало…

В. Быков (народный писатель БССР):

— Надо продумать ритуал, определить место перезахоронения останков, уже извлеченных школьниками, строителями и археологами, а также тех, которые еще будут найдены при следственной эксгумации. Мне представляется, что наша комиссия не выполнит до конца свой гражданский долг, если не предложит конкретного решения судьбы Куропат. Я не готов сказать, что это будет — величественный мемориал или скромный обелиск, но память тысяч невинно загубленных жизней должна быть увековечена. Не только во искупление прошлого, но и в предупреждение будущего.

Разговор на заседании комиссии еще раз подтвердил, на какое множество сложнейших вопросов предстоит ответить следствию и какая нелегкая, но благородная миссия выпала на долю каждого из них.

Назад: Вместо предисловия, или о чем поведала домовая книга

Дальше: Вопрос первый: Что видела лесная окраина?