Снова рядовой курсант

В мире будете иметь скорбь.

(Ин. 16:33)

С начала февраля начались преждевременные отправки на фронт курсантов, что взволновало последних. По Промыслу Божию Коля был оставлен в школе до конца срока учения, хотя почти все прибывшие с ним в школу москвичи были отправлены до окончания (остались трое из тридцати пяти). Его письмо с этим сообщением начиналось словами: «Мои дорогие. После этой открытки вы должны порадоваться за меня больше, чем после всех 70-ти писем» — и заканчивалось просьбой: «Благодарите Судьбу вместе со мною».

В связи с отправками произошли переформирования, и остатки Колиной роты влили в другую. В связи с этим Коля пишет (письмо от 10 февраля):

«Нас, оставшихся, влили в 14-ю роту. Поскольку все младшие командиры остались, то их и получилось втрое больше, чем надо. Ясно, что не только я, но и старшие сержанты стали рядовыми курсантами. Командиры отделения все из 14-й роты. Они все трудности сейчас сваливают на нас, новичков. За мной закрепили станковый пулемет. Таскать его на себе на занятия, а потом чистить весь вечер — очень мало удовольствия.

Однако такие мрачные перспективы не только не приводят меня в уныние, а вызывают новый прилив бодрости и решительности. После того как я был командиром, я буду опять таскать пулемет и мыть полы — в этом глубокий смысл. Так что я ничуть не огорчен, вы тоже не огорчайтесь, учиться осталось недолго».

В письме от 11 февраля Коля писал:

«Вчера вечером уехали на фронт наши друзья; с ними вместе уехали 115 руб. долгу. Бог с ними. Я сначала очень беспокоился, чтобы получить долги (с двоих получил мылом и тетрадками), а потом вспомнил, что сам у одного из них старый должник со времени работы в деревне: он менял свои вещи на молоко, а пили все вместе».

Как видно, Коля умел побеждать свои слабости, и когда его ангел-хранитель подсказывал ему благую мысль: «Вспомни, ты сам ему обязан», этого было достаточно, чтобы Коля победил искушение и перестал думать о долгах.

В одном из писем Коля пишет:

«Я запоем читаю книги, которые беру в библиотеке. Прочел, в числе ерунды, „Севастопольскую страду“ и „Преступление и наказание“. Остался в совершенном восторге (раньше читал в хрестоматии в сокращенном варианте). Но библиотека здесь очень бедная».

В конце февраля Коля узнает от одной старушки, где расположена церковь. Ему удается тайком сходить туда несколько раз. Как и ранее, по Промыслу Божию, устраивалось так, что других курсантов назначали в наряд, а Коля оставался свободен. Он пишет:

«Один я никуда не был назначен, был свободен весь понедельник. До сих пор не могу понять, как это случилось и для чего. Вечером и в воскресенье, и в понедельник ходил к Елоховым [так Коля в письме называл церковь] — никого не было дома. А вообще мне там понравилось — мало народа. К семи часам на улице темно; единственно, что меня выдает, — ужин в у часов. Собираюсь ходить туда, когда буду явно свободен и без наблюдения…»

Эти посещения значительно ободрили дух Коли. Насколько мог, Коля отмечал всегда у себя церковные праздники и посты. Для этого он просил меня прислать ему специальный календарик. Так, он пишет в одном письме: «Во вторник, когда нас сменили, все пошли в кино; с полдороги я повернул назад: 4-я неделя» (то есть Крестопоклонная Великого поста). В другом, более раннем письме, от 11 января, он писал:

«Здравствуйте, мои дорогие. Вчера посмотрел в календарик, присланный папой, — скоро наши семейные именины 15 января (память преподобного Серафима Саровского, который особо почитается нашей семьей. — Н.П.). Сердечно всех поздравляю. Передайте мой привет Н.Д. и Е.М.

У нас ежедневно 6 часов тактики в поле. Мерзнем, особенно руки и ноги. Но мы здорово закалились, так что это теперь совсем не страшно. Часто бывают ночные занятия: на этой неделе 3 раза по 4 часа. Будьте здоровы. Коля».

Следует заметить, что не всегда Коля имел силу перебороть окружающую его атмосферу, притуплявшую его ум и заглушавшую его природную бодрость и жизнерадостность. Время от времени в его военных письмах проскальзывали грустные нотки. Так, в письме ко мне от 20 марта он пишет:

«Папочка, таких писем, как раньше, я писать больше, должно быть, не буду… Впереди фронтовая жизнь. Наши ребята пишут с фронта, что среди них есть уже потери. Написал письмо Сереже и напишу еще маме, очень она меня тронула тем, что так переживает отсутствие писем… У нас с вечера выключают свет. Нет времени подготовиться к зачетам… До свиданья, дорогой Папочка. Твой Коля».

Как-то в письме был затронут вопрос о возможности оставления Коли при училище. К нашему удивлению, Коля не стремился к этому. Он пишет в письме от 19 марта:

«Остаться преподавателем при училище очень плохо… Заняты они круглые сутки, живут на казарменном положении. И потом, я не хочу „гонять“ курсантов так, как„гоняли“ нас, а это так уж полагается. Лучше предоставить все Судьбе».

Одно время у Коли появилась надежда съездить в Москву в командировку, и он пишет:

«Если бы вы походатайствовали бы за меня у Кого следует [то есть помолились бы], может быть, мне и удалось бы повидаться с вами».

В другом письме он пишет мне:

«У меня есть возможность съездить в Москву. Только поубедительнее попросите Ник. Чуд. и его друзей. До свидания, мой дорогой Папочка. Твой Коля».

Но уже в следующем письме он пишет:

«С поездкой в Москву ничего не вышло», — и, как всегда покорный воле Бога, добавляет: «Значит, я оказался недостоин».

В первых числах апреля Коля прислал большое письмо Сереже с рядом советов на основании собственного жизненного опыта. В письме заметны и некоторые сдвиги в поведении Колюши по отношению к окружающей обстановке. Колюша пишет:

«Здравствуй, дорогой братец.

Вот уже у месяцев, как я у ехал из дома, и я не думал о том, что за эти у месяцев и ты тоже вырос; ты все представлялся мне таким же, каким расстался со мной. И вот как-то в ваших письмах как бы случайно промелькнула фраза, что ты учишься в 9-м классе; я был совсем в недоумении: ведь мой брат уже совсем взрослый юноша. Еще год — и ты студент, а еще год — и ты будешь образованнее меня. И вот мне захотелось кое о чем поговорить с тобой.

У тебя была хорошая привычка все свободное время отдавать чтению. Я тогда очень неодобрительно смотрел на это дело, приравнивая почти всю беллетристику к бульварной литературе, то есть авантюристической. Сейчас я убедился, что читал слишком мало для своего возраста и образования, зачастую целиком отвергал многих писателей; зато что я прочел, то уже не забуду; и я часто цитирую, вспоминаю и критикую то, что читал. Правда, я и до сих пор доволен, что не читал Дюма и проч. Часто мои товарищи наперебой вспоминают сцены из „Трех мушкетеров“, рассказывая их друг другу. Как мне бывает противно… У нас есть один паренек, Х-ин, который увлекается бульварной литературой, и вот он часто рассказывает ребятам содержание целых глав. Он говорит таким стилем и такими „изысканными“ фразами, которые бывают только во французских романах. Можно догадаться, что он читает.

И вот недавно была тревога, выключили свет, и он в темноте рассказывал про всякую дрянь, и все слушали очень внимательно и напряженно. И когда он кончил, воцарилась тишина: все ждали продолжения. Но продолжать стал я: у меня не хватило терпения молчать. „Слушай-ка, Х-ин, я вот не понимаю, как это могут люди умные и с образованием тратить время на всякую ерунду. Неужели нет другой темы для разговоров, как любовные похождения? Я не знал, что сказать дальше, и все молчали. Потом кто-то сказал: „Не любо — не слушай. Это был единственный правильный ответ и на мой вопрос, и на общее молчание. Сразу загалдели: „Правильно, кому какое дело и т. д. Я перекричал всех: „Так я вам ничего и не говорю, мне за Х-на обидно. Учился 10 лет, а чему научился? Где видно, что ты извлек пользу из ученья, а не даром ел хлеб? Я начинал кипятиться. Шевцов перебил меня: „Ты со своим образованием только воду мутишь. Салов поддержал его: „В самом деле, до сих пор человек ругаться не научился. Ну какое тебе дело до Х-на?“

Я совсем разошелся:,А зачем он неправильное мнение о себе создает? Что он, в самом деле такой пошлый человек?! А еще вот за что обидно — за Москву. Когда мы сюда приехали, каждый лейтенант старался москвичей к себе перетянуть. А кем они оказались? Ш-на с Т-ным выгнали, С-на за воровство в штрафную роту отправили. В новом наборе московскую роту разогнали, потому что хулиганья более половины оказалось. Если вас спросят, кто самые плохие товарищи и самый «недружный» народ, скажете — «москвичи» (реплика: «Точно»). Раньше я гордился, что я москвич, а теперь замалчиваю, потому что такие, как Х-ин, Москву позорят. Или в самом деле наша столица рассадник азиатчины? Потому и горячусь, что это не так.

Тут подали команду „На ужин, и все пошли строиться, но с Х-ным я спорил всю дорогу и в столовой. Начали с того, что он рассказывал, и кончили Маяковским и Шолоховым. Такие споры были у меня и в школе, и в институте».

Так чистая душа Коли не могла мириться с окружавшей его душевной грязью и бурно протестовала и сопротивлялась ей. Не мог он мириться и с тем, что видел опозоренным человека — образ Божий, — и хотел пробудить в окружающих чувство собственного достоинства. Болела душа его за родную Москву. Правда, он с детства жил в совсем иной Москве, чем та, которая его окружала в военной школе. Эта атеистическая Москва, как видно из описаний Коли, показала себя с очень непривлекательной стороны… В том же письме Коля пишет дальше:

«Такие случаи, что я шел против общества, случаются все реже и реже. Раньше я хотел повлиять как-то на ребят, но ничего не вышло, и я предпочел больше молчать. Но иногда я разражаюсь такой тирадой.

Шел разговор о том, что наша техника отсталая, никогда наши машины не будут лучше заграничных и никогда наши инженеры не научатся работать на импортных машинах, не ломая их. „Как была матушка Россия «медвежатиной», так и останется“. — “Ложь, — сказал я, — почему вы не зададитесь вопросом, почему это так получается? Из-за вашего собственного наплевательского отношения к образованию. Ведь слово «интеллигенция» — презрительная кличка. В какой-либо другой стране право на образование привело бы к расцвету науки, а у нас что? А еще дело в том, что наши служащие разбились на две группы научных и административных работников: первые работают больше рабочих, а вторые паразитируют“. Еще немного говорил я о том, как живут научные работники и как безграмотна администрация…

Некоторые открыто говорят, что „русскому человеку всегда больше всех достается“. Снова я взял слово: „И никак судьба русского не научит правильно жить… Если бы не татарское нашествие, русские до сих пор вряд ли объединились бы. И эта война нас уже очень многому научила“. А вообще я редко вмешиваюсь в разговоры, только иногда, когда очень уж интересно и никто не может сказать истины. А в остальных случаях я молчу. До того мне все равно, о чем говорят. Да и остались ребята все больше нехорошие. Из славных воронежских ребят, которыми я командовал, не осталось никого. Из 35 москвичей — трое…

Еще хочу сказать тебе: учись как можно лучше, жадно, как губка, впитывай в себя все те знания и сведения, которые тебе преподносят. Они никогда не пропадут, и о времени, потраченном на них, ты никогда не пожалеешь. И потом, под каким бы кислым или сладким соусом ни подносилось блюдо, всегда можно разобраться, что оно представляет само по себе. Я хочу сказать, что многое, особенно литература и история, освещаются преподавателями не с той стороны, с какой надо. Но все-таки все факты можно понимать по-своему…

Для меня было бы очень интересно, как ты сам смотришь на мои рассуждения о том, что всякий случай надо рассматривать как указание Бога на твои ошибки. Помнится, я в твои годы уже подметил кое-что. Стоило мне увлечься марками — и мне „не везло“ (что называется) по географии. Увлекся Дюма — „срезался“ по литературе и т. д. Не кажется ли тебе все это абсурдом? А я знал, что случайностей не бывает. Если я добросовестно учил то, что полагается, то не боялся случайно „срезаться“ на экзамене. Если же я учил недобросовестно, я не надеялся, что мне попадется „счастливый билет“ и я отвечу. Потому у меня и были задолженности в институте: я возненавидел риск. Я всегда заранее знал, чего заслужил. А если иногда я ошибался, то потом приходил к выводу, что именно так оно и должно было случиться.

Папа писал мне, что не всякое „несчастье“ надо рассматривать как указание для исправления ошибки; иногда — как испытание для терпения. А у меня еще не было таких случаев; при желании всегда можно найти за собой провинность. Вот я написал слово „несчастье“ и задумался: ведь для меня не существует такого понятия. Эта мысль только сейчас пришла мне в голову, и я ее разовью как-нибудь в другом письме.

Прощай. Коля».

Как могла дорасти его юная душа до этого сознания, что «несчастий нет»? Такого сознания нет и у многих немолодых, богатых опытом, христиан. Подобное сознание дается лишь при живой вере в Благость Промысла Божия, при непосредственном ощущении Его близости и любви к человеку.

В одном письме своей сестре Коля пишет:

«Спасибо тебе за твои частые письма, они меня очень радуют. Я получаю письма почти каждый день. Очень жду, когда с вами увижусь… Через месяц нас выпустят, если только дадут отпуск… ну и огород же я вам вскопаю. „Квантум сатис“ тонны на 3–4… Поменьше обращайте внимания на коллективные огороды и побольше на свой собственный… Как бы я хотел обеспечить вас на будущую зиму.

Наташенька, очень благодарен тебе за то, что ты заботишься о мамочке и ведешь все хозяйство. Как у вас с продовольствием?»

В другом письме к ней же Коля пишет:

«Твое письмо прочел с большим вниманием; почувствовал, о чем ты думала, когда писала. Оно для меня было очень интересным. Наташенька, ты не смущайся проявлением своего возраста — все это естественно человеку. Я раньше удивлялся, почему ты мало обращаешь внимания на себя, не хочешь нравиться. Так вот, все это пришло с запозданием, только в 17 лет, зато и быстрей пройдет. Знаешь, на людей обращают больше внимания тогда, когда они совсем этого не хотят, а их качества сами бросаются в глаза и говорят за себя. И только скромность ведет к истинной сердечной симпатии. Быть веселой не мешает. Некоторые люди умеют создавать радость вокруг себя молчанием и несколькими фразами, но таких единицы. А нам остается искусственная радость — веселость.

Наташа, ты не думай, что все, что мы учим, пропадет зря. Не столь важны знания, сколько тренировка ума при их изучении. От всех тех знаний, что мы „усваиваем“, в конце концов останутся лишь несколько практических навыков да способность к быстрому пониманию всего происходящего. И потом, я вижу, что не стоит заглядывать далеко вперед, лучше отдавать все внимание настоящему моменту. Пиши мне такие же письма, буду очень благодарен. Прости, моя дорогая, но время кончается».

В начале весны Коля пишет Лиде Ч. следующее письмо:

«Ответ на твое последнее письмо писал несколько дней: то нет времени, то света, то места в ленкомнате. Понемногу написал страниц ю. Писал с сознанием, что за последние месяцы как-то отупел, забыл все, чем когда-то набивал свою голову, потерял способность правильно излагать свои мысли, говорить литературным языком. И вот, когда я прочел эти десять страниц, я нашел там много нелепостей, непонятных выражений… и, кроме того, подумал: разве тебе все это интересно читать? И, разорвав письмо, начал писать заново.

В самом деле, наша жизнь вовсе не требует упражнений ума. Бывают случаи, когда кое-кто попросит меня рассказать о дифференциальном исчислении; когда мне под руку попадется учебник физики и химии, тогда я с любопытством наблюдаю, как в моей памяти восстанавливаются касательные к кривым, эллиптические формулы, опыты знаменитых ученых и пр. — все то, что оказалось ненужным и было забыто.

Впрочем, я не жалею о том, что забыл: это помогает мне разобраться, что нужно знать и что не нужно. Время — самый справедливый судья, который учит нас отличать хорошее от плохого, полезное от вредного. Время покажет, чего заслуживает Шолохов, Шостакович и Лысенко, которых приравнивают ко Льву Толстому, Моцарту и Мичурину. Очень многое из того, что я раньше считал первостепенно важным, я сейчас считаю никчемным. Я даже благодарю Судьбу за то, что Она научила меня многому такому, чему я в „гражданке“ никогда бы не научился, и помогла мне разобраться во многих жизненных вопросах. Я не завидую тем, кто остался и продолжает учиться. Бросив Энергетический институт, я туда больше не вернусь; я рад тому, что не стал энергетиком. А какую выбрать специальность на будущее — я успею подумать.

Недавно вызывает меня в канцелярию новый лейтенант. Прихожу и докладываю: „Двился“, — и пр. Сначала я не мог даже понять, что он мне говорит.

— Ich habe gehort dafi Sie gut Deutch sprechen? Ist es wahr? (Я слышал, что вы хорошо говорите по-немецки. Правда ли это?)

— Ganz wahr. (Совершенно верно.) Wer hat Ihnen gesagt? (Кто вам это сказал?)

Мы разговорились. Все сбежались слушать, как Фриц с Гансом болтают. Конечно, никто не понял, о чем мы говорили: о том, как быстро забывается все выученное в школе и в институте (он был взят с 1-го курса Индустриального института), куда мы пойдем после войны, если только не придется всю жизнь носить шинель. Я разговаривал с ним очень неуверенно, чувствуя недостаток в запасе слов; сказалось и то, что в институте я изучал английский, а немецкий был заброшен в течение целого года. Теперь надо бы им заняться: может быть, скоро пойдем на фронт, там он мне пригодится. А наши отчисленные ребята уже пишут из-под Брянска. Здесь (в новой роте) командиры более грамотные и культурные. Мне сейчас надо усиленно заниматься, чтобы зарекомендовать себя перед ними, ведь скоро выпуск. Вчера исполнилось ровно 5 месяцев, как мы учимся. Чему мы научились? На что потратили 5 месяцев? Лучше не рассуждать».

Так при всей своей выдержке и оптимизме Коля к этому времени не мог иногда удержаться в письмах от грустных ноток. В первых числах апреля Коля пишет своему двоюродному брату:

«Погода отвратительная, а мы стали повторять тактику. Целый день у нас насквозь мокрые ноги, в ботинках хлюпает, как в болоте. Вечером, раздевшись, кладем портянки под себя, под простыню, больше их негде сушить. Все равно они утром сырые. Вечно мокрые ноги — самое неприятное, хуже плохого начальства.

Кстати, о начальстве. Я уже в третий раз попадаю к новому командиру. Сначала это были мальчишки, на 1–2 года старше меня, а теперь я попал к пожилому человеку с высшим образованием. Он человек совсем невоенный, но именно поэтому „человек“ в полном смысле слова, а не обрубок какой-то. Военная жизнь калечит людей, делает их какими-то однобокими. Чтобы не быть целиком увлеченным ею, надо вносить в жизнь что-то личное, читать и т. д. А это совершенно невозможно в наших условиях. Вот я и жду выпуска как избавления. Хорошо бы попасть в запасной полк, или штаб, или еще куда-нибудь. А еще лучше в Москву, то есть кем угодно, лишь бы увидеть свою семью. Так хочется услышать живое слово, поговорить по душам. Ведь у меня и здешних-то полутоварищей отняли, отправили всех на фронт. Совсем не с кем поговорить.

А начнешь писать письмо — ощущаешь какую-то душевную пустоту, вернее, голод, за недостатком душевной пищи. Эта голодовка подсознательно всеми ощущается, и поэтому мы бываем очень рады, когда идем в наряд, в город патрулями, все по очереди смотрят в день три фильма в трех здешних кинотеатрах. Хоть это и „эрзац“ на американский лад, но все-таки тема для разговоров.

Ты меня извини за такое бестолковое и наспех написанное письмо. Чтобы развить какую-нибудь мысль, надо положить столько же энергии, сколько для того, чтобы переварить вторую часть „Фауста. До того мы отвыкли от рассуждения. Все наши споры вертятся вокруг уставов и наставлений».

В этом письме очень интересно наблюдение Коли, как опустошается душа, когда она не питается регулярно свежими идеями, новыми мыслями, когда нет у нее «духовной» пищи. Вот почему Господь говорил, что «не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим» (Мф. 4:4). В середине апреля Коля писал мне:

«Я жалею, что буду младшим лейтенантом, а не лейтенантом, только потому, что это значит получать меньшую зарплату, и я вряд ли смогу посылать вам денег, а что еще хуже, вы мне будете посылать. О том, чтобы остаться при училище, я и не думаю — не потому только, что здесь плохо кормят комсостав, а потому, что новая обстановка научает меня многому из того, чему я еще не научился. Да все равно училище укомплектовано, и из двух выпущенных рот здесь остался один человек.

Я сейчас говорю: „Почему я раньше не ценил своего положения?“ — современным я недоволен. Я уверен, что после буду жалеть о том, что не использовал многих возможностей в Ярославском училище, ибо попаду, вне сомнения, в худшие условия — к этому ведет логика моих взглядов. Сегодня я должен сделать то, что от меня зависит — получше подготовиться к экзаменам, а что будет дальше, зависит от Бога.

Папочка, ты прав в том отношении, что осенью у меня было более светлое состояние души и я легче переживал все невзгоды. Сейчас у меня от всего остается гнетущее впечатление и на душе тяжело. В 13-й роте было хорошо с молодыми ребятами-провинциалами, у них еще были детские черты. А сейчас половина оставшихся — взрослые лет под тридцать. А это значит — бесконечная ругань, анекдоты, ночью ходят к своим бабам, днем рассказывают о ночных похождениях. Им ничего не скажешь. Мое образование ставится только в упрек (как и то, что я москвич), правда, отчасти виноват я сам. Думаю, что мое положение облегчится, надо только как следует провести эту последнюю седьмую неделю [Великого поста].

Письмо придет, должно быть, к Празднику. Поздравляю вас. За все ваши заботы обо мне большое спасибо.

До свидания, мой дорогой Папочка. Твой сын Коля.

P.S. Папочка, еще раз хочу поблагодарить тебя за твои письма (как и Наташу). Ты не можешь представить себе, как они меня поддерживают. Ведь другой внешней поддержки нет никакой. Очень, очень благодарен».

Характеризуя ту среду, в которой он теперь находился, Колюша пишет в другом письме:

«Еще здесь развито „рукоделие “, то есть я понимаю тут все от карманов до запертых тумбочек и пайка в столовой».

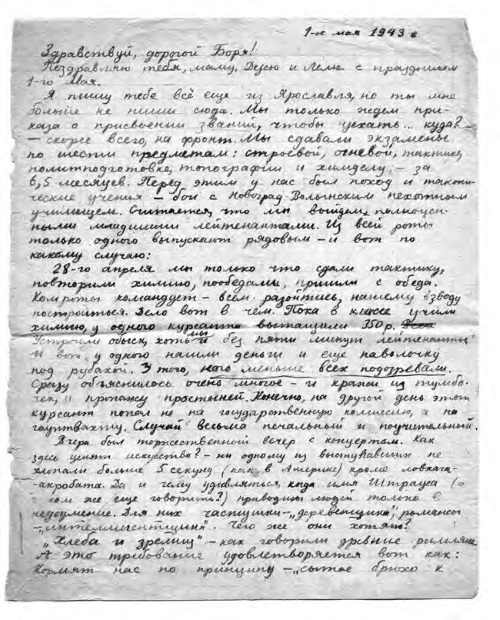

Об окружающей среде Коля пишет и своему товарищу Борису С.:

«Чему удивляться, когда имя Штрауса (а о ком же еще говорить?) приводит людей только в недоумение. Для них частушки — „деревенщина“, романсы — „интеллигентщина“. Чего же они хотят? „Хлеба и зрелищ“, как говорили древние римляне. А это требование удовлетворяется у нас по принципу: „Сытое брюхо к ученью глухо“, — и развлекаться разрешают лишь по официальным праздникам, остальные воскресенья мы сидим в казармах или работаем».

Так к концу Великого поста сгустилась около Коли окружавшая его мрачная атмосфера. Его чистая душа изнывала в этой среде нравственной грязи и греха. Он не любил обычно расстраивать нас чем-либо, предпочитая все перетерпеть самому. Но здесь он уже не может замалчивать более: «От всего гнетущее впечатление, на душе тяжело». Вместе с тем он отдает себе полный отчет в том, что в перспективе еще худшие условия, — «к этому ведет логика моих взглядов».

Так, со ступеньки на ступеньку, вел Господь Колю, все повышая тяжесть пути, страданиями очищая его душу. «Советую тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться» (Откр. 3:18). Так очищалось золото его души.

Приближалось время выпуска. Коля пишет:

«Нам осталось учиться всего две недели… Хорошо бы в запасной полк. А самое лучшее — в Москву. Как угодно, лишь бы быть поближе к дому. Все в руках у Бога, на Него только и надежда. Хотел бы я получить отпуск в то время, когда надо вскапывать огород. Я бы копал круглые сутки, лишь бы вы зимой были сыты…

Сейчас не так холодно, как было зимой, но у нас ноги мерзнут, ботинки и портянки не высыхают уже две недели. Ночью сушу портянки под простыней, но это плохо помогает».

В одном из писем этого периода Коля описывает следующий случай во время занятий в поле с минометом.

«Сейчас совсем тепло, снег почти стаял; мы теперь страдаем от воды и грязи, а не от холода. А ведь как мы закалились! Научились спать на морозе в снегу. Помню, последний раз мы ходили на стрельбище в начале марта. Было градусов 5-10, но сильная вьюга. Место совершенно открытое — чистое поле, ни одного кустика, укрыться от ветра было нельзя.

Я выкопал в сугробе что-то вроде могилы, обложил вокруг кирпичиками из плотного снега; туда провели полевой телефон для корректирования стрельбы из миномета… Заснул с трубкой у щеки, разбудили меня, когда начали стрелять. Первая мина улетела неизвестно куда: не рассчитали силы ветра. Выстрелили второй раз, и, к своему ужасу, все увидели, как мина медленно поднялась вверх и стала падать. Несколько голосов крикнуло: „Ложись“. Все повалились в снег; мина разорвалась в ста метрах. Третью мину миномет не выстрелил.

Отвели всех на 300 метров, и трое опытных фронтовиков стали извлекать мину из ствола. Все прошло успешно, хотя это очень опасная операция. Мина, наколовшаяся на капсюль, вылетает из ствола и рвется среди расчета. Что же произошло? В миномет попал снег; после первого выстрела он растаял, вода не дала сгореть до конца пороху второй мины, а третья мина застряла».

К этому времени у нас появилась возможность кое-что переслать Коле с одной знакомой, А.А., уехавшей из Москвы в Ярославль. Известие об этом очень обрадовало Колю. Но по Промыслу Божию А.А. долго не могла увидеть Колю; его перевели в другую роту, а в старой ей не могли сказать, в какую. В его письмах в это время встречаются такие строки:

«По существу мне ничего не нужно. Военная жизнь такая, что можно жить без копейки денег и с тем имуществом, что на тебе. Когда я сюда приехал, у меня совсем почти что не было вещей…»

Однако свое письмо с этими философскими рассуждениями Коля заканчивает словами:

«Буду в полном восторге, если получу передачу. Лучше бы на Празднике, да можно и так. Здесь порядки такие, что к Елоховым (то есть в церковь. — Н.П.) не вырвешься».

В другом письме он пишет:

«А.А. все еще не заходила. Может быть, она умышленно хочет зайти к Празднику? Это очень мудро с ее стороны».

В следующей открытке Коля пишет:

«Позавчера случайно узнал, что АЛ. заходила несколько раз и искала меня в 13-й роте. Вчера я раз десять бегал к воротам, но она, наверное, больше не придет. Жаль, я собирался отдать ей теплое белье. По-моему, вы знали, что я теперь в 15-й роте».

Наступила Пасха. Коля, как мог, старался ее отметить в своем быту. Он пишет (в первый день Пасхи, 25-го апреля):

«Сегодня разорился на 150 рублей: купил хлеба, булку, блин и яйцо… АЛ. больше не заходила, видимо, она уехала. Я каждый день 2–3 раза выхожу за ворота…»

Но Господь, после испытания Колиного терпения, обрадовал его на второй день Пасхи. Коля пишет в письме от 27 апреля:

«Здравствуйте, мои дорогие!

Вчерашний день был для меня таким интересным, таким прекрасным.

Меня разбудили в 5 часов утра: „К тебе мать приехала“. В 5 часов 20 минут я был уже в проходной будке. Там меня ждала А.А. Она принесла мне почти целую буханку (ломтик надо было дать дежурному), два куска ватрушки и крашеное яичко. До 6 часов мы немного побеседовали и договорились встретиться после 2 часов, в б часов я вернулся в казарму. В у часов завтракали, в 7 часов 30 минут начали сдавать огневую подготовку, в 8 часов я снова был свободен.

После обеда я ушел из казармы до ужина в „самоволку“. Мы пошли с А А. к ее ярославским знакомым. Там они организовали чай. Старался есть поменьше, очень усердно угощали. Побеседовал по душам; я впервые говорил откровенно за у месяцев и о том, что для меня было интересным. После чая погуляли по ярославским улицам, продолжали нашу беседу. Говорили о том же, о чем я писал вам в своих письмах; все-таки я был очень рад возможности „отвести душу“, почувствовать себя не в казарменной обстановке.

Прощаясь, я очень, очень благодарил А А. за ее внимание ко мне, что она с трудом меня нашла и пр. Пришел в казарму — наши уже поужинали. Чтобы не поднимать шумихи вокруг оставшейся порции (неизвестно чьей) и не выдавать меня, ребята принесли мне ужин в казарму…

Еще раз хочу выразить свое удовлетворение вчерашним днем и беседою с А А. Очень вам благодарен, что вы это организовали. Прощайте, крепко вас всех целую. Коля».

Назад: Сержантство

Дальше: Офицерство