Книга: Изобретение науки. Новая история научной революции

Назад: Часть III Получение знания

Дальше: 8. Эксперименты

7. Факты

В этой жизни, сэр, нам требуются факты, одни только факты!Слова Томаса Грэдграйнда из романа Диккенса «Тяжелые времена»

Факт обладает лишь языковым существованием (как элемент дискурса), но при этом все происходит так, будто его существование – просто «копия» какого-то другого существования, имеющего место во внеструктурной области, в «реальности».Ролан Барт. Дискурс истории (1967)

Так называемые факты никогда не бывают просто фактами, независимыми от существующих убеждений и теорий.Томас Кун. Проблемы исторической философии науки (1992)

§ 1

Мы видели, что наука эпохи Возрождения вышла за пределы греческой науки. Архимед воскликнул: «Эврика!» – а в эпоху Возрождения появилось понятие открытия, споры о приоритете и эпонимия. Витрувий описывал нечто подобное рисунку на основе законов перспективы, но только в эпоху Возрождения нашли новое сочетание субъективности и объективности – плоскость картины и точку схода. Цицерон считал картографию разделом геометрии, а в эпоху Возрождения появился ряд новых математических дисциплин, показавших свою эффективность в понимании мира. И самое главное, эпоха Возрождения подтвердила существование решающих фактов: фактов, которые требовали отказа от общепризнанных теорий. Конечно, фундаментальные изменения происходили и до 1608 г., но во многих отношениях наука эпохи Возрождения была продолжением классической науки. Региомонтан и Галилей считали себя учениками Аристотеля. Они бы очень удивились, услышав, что у них есть нечто, чего не было у него (это утверждение скорее относится к Галилею, чем к Региомонтану). В 1621 г. Кеплер опубликовал вторую часть «Коперниканской астрономии». Он описывал ее как дополнение к работе Аристотеля «О небе», поскольку надеялся, что книга войдет в программу обучения, по-прежнему основанную на воззрениях Аристотеля. К 1700 г. ощущение непрерывности исчезло: люди понимали, что они отличаются от тех, кто жил в древние времена. Одним из проявлений этой разницы является «факт».

Мы до такой степени привыкли к фактам, что до сих пор предпринималось очень мало попыток написать их историю, и все эти попытки оказались неудовлетворительными. В то же время наша культура зависит от фактов не меньше, чем от нефти. Нам почти невозможно представить, что бы мы делали без фактов и что были времена, когда фактов не существовало вовсе. Как выглядела карта знаний до появления такого понятия, как факт? Истина противостояла мнению, знания – опыту. Мнение, опыт и убеждение не могли быть надежными и удовлетворительными; знание должно опираться на более прочный фундамент. История факта – это история волшебного превращения низшей и самой ненадежной формы знания в высшую и самую надежную.

В этой главе предметом нашего рассмотрения будет значение понятия «факт», которое в Оксфордском словаре приведено в пункте 8a: «То, что действительно произошло или существует», – хотя в словарях не проводится четкая граница между представлением о факте как агенте (то, что произошло в результате чьих-то действий) и о безличном факте (то, что произошло по естественным причинам). Как рассматривать эти вопросы, не оперируя концепцией факта? В Греции для этого использовали понятие явления, но явления пластичны – их можно «спасти» или «исправить», тогда как факты упрямы. В латинском языке существовало слово res. Римляне говорили: «Res ipsa loquitur»; мы переводим это выражение как «Факты говорят сами за себя». Витгеншнтейн в «Логико-философском трактате» пишет, что «мир есть совокупность фактов, а не вещей». Это невозможно перевести на классическую латынь или на английский язык Елизаветинской эпохи. В английском языке «факту» (fact) предшествовали «детали» (particulars). «Явления» (phenomena) слишком субъективны: они представляют собой видимость, а не реальность. «Вещи» и «детали» принадлежат исключительно к реальному миру: эти понятия не соответствуют особому сочетанию реальности и мышления, отраженному в факте. Именно это особое сочетание имел в виду Барт, когда описывал факты как языковые понятия, претендующие на то, чтобы быть копией реальности.

Что такое факт? Естественно, философы спорят друг с другом. Я рассматриваю то, что философы называют фактами Юма. По мнению Дэвида Юма, «все объекты, доступные человеческому разуму или исследованию, по природе своей могут быть разделены на два вида, а именно: на отношения между идеями и факты. К первому виду относятся такие науки, как геометрия, алгебра и арифметика… К такого рода суждениям можно прийти благодаря одной только мыслительной деятельности… Факты, составляющие второй вид объектов человеческого разума, удостоверяются иным способом, и, как бы велика ни была для нас очевидность их истины, она иного рода, чем предыдущая». Отношения между идеями относятся к объектам, которые поддаются определению или необходимо истинны, таким как 2 + 2 = 4 или «все холостяки неженаты». Факты относятся к объектам, которые условно истинны (то есть могли бы быть иными (например, «у Земли один спутник» или «я родился в январе»). Отношения между идеями подчиняются только логике; наше знание об условно истинных объектах, или фактах, зависит от доказательств: свидетельских показаний, опыта, документов.

В повседневной жизни наша культура обычно игнорирует разницу между идеями и фактами, и поэтому можно назвать фактом то обстоятельство, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. И действительно, поскольку все факты по определению являются истиной, мы склонны считать любую истину фактом. Но для Юма и для всех, кто в XVII в. рассуждал о фактах, связь не была двусторонней; теорема Пифагора представляет собой не факт, а дедукцию (если только я не измеряю стороны конкретного треугольника). Совершенно очевидно, что в культуре, где опыт приобретал все большее значение, термин «факт» был бесценным, поскольку идентифицировал тип знания, основанный на опыте. Не менее очевидно, что различие между двумя типами знания имело особое значение в мире, где существовали два конфликтующих подхода к знанию – с одной стороны, системы Аристотеля, основанной в основном на отношениях между идеями, а с другой стороны, экспериментальной науки, опирающейся преимущественно на факты, – и интеллектуалы стояли перед нелегким выбором. Юм, проводя различие между фактами и отношением между идеями, отражает глубокий интеллектуальный конфликт, послуживший толчком к научной революции.

Что такое факт? Это нечто вроде козырной карты в интеллектуальной игре. Играя в «камень – ножницы – бумага», вы не можете предугадать победителя. До появления факта интеллектуальная жизнь немного напоминала эту игру – одни полагали, что победит логика, другие рассчитывали на победу авторитетов (особенно там, где затрагивались вопросы веры), а третьи хотели опираться на опыт и эксперимент. Но когда в игру вступают факты, все меняется, потому что спорить с ними невозможно – они всегда побеждают. Факты представляют собой лингвистический механизм, который обеспечивает неизменную победу опыта над авторитетом и логикой. Как признавал Юм, «никакое рассуждение… не может сравниться с фактом». Показательны примеры, выбранные составителями Оксфордского словаря для иллюстрации значения слова «факт»: «Факты – упрямая вещь» (1749), «Факты сильнее аргументов» (1782), «Эта фантазия разрушается одним-единственным фактом» (1836).

Мы можем получить представление о мире, где не было фактов, по книге, которая пытается говорить о фактах при отсутствии как термина, так и самого понятия «факт». Это «Эпидемия заблуждений» (Pseudodoxia Epidemica) Томаса Брауна, известная также под названием «Вульгарные ошибки» (Vulgar Errors, 1646). Браун хотел бы избавить мир от ложных убеждений (например, утверждения, что у слонов нет коленей, или что бобры, спасаясь от погони, откусывают себе яички), но в своих попытках он чувствует себя Давидом, противостоящим Голиафу: «Нам часто приходится в одиночку противостоять силе мнения, встречать Голиафа и Гиганта Авторитета жалкими камешками и ничтожными аргументами, взятыми из наших скудных и тощих запасов». Браун жил в мире, где то, что мы называем фактами, казалось бессильным перед лицом авторитетов. Он считал, что логика, мнения и авторитет должны отступить перед опытом, но в его распоряжении не было языка, чтобы выразить эту простую идею. Он не мог сказать, как Юм и как мы с вами, что с фактами спорить невозможно.

Мы до такой степени считаем понятие факта само собой разумеющимся, что удивляемся, когда узнаем, что это недавнее изобретение. Слова, обозначающего факт, не было ни в классическом греческом, ни в классической латыни, и определения Оксфордского словаря невозможно перевести на эти языки. Греки писали о to hoti («то, что есть»), а схоласты спрашивали an sit («есть ли это»). Однако эти конструкции оставляют много места для споров и их вряд ли можно назвать устойчивыми или прочными. Разумеется, слова не всегда идентичны вещам: можно понимать, что такое факт или процедура установления фактов, без самого слова «факт»; я вкратце опишу разницу между установлением факта и языком факта. Как уже отмечалось выше, путешествия Веспуччи создали решающие факты, – но в текстах Веспуччи нет слова, эквивалентного «факту» – ни в оригинальном варианте («Новый Свет» был опубликован в 1503 г. на латыни, «Письмо» – в 1505 г. на итальянском), ни в многочисленных первых переводах.

Латинское слово, которое современными переводчиками чаще всего переводится как «факт», – res (вещь). Но вещи отличаются от фактов. Вещь существует без слов, а факт – это заявление, термин в рассуждении. В отличие от фактов вещи не являются истиной. Тем не менее мы обращаемся с фактами так, словно они эквивалентны вещам, и в словарях «факт» определяется то как вещь, то как истинное убеждение. Так, например, согласно American College Dictionary, факт есть «нечто, что действительно существует, реальность», а также «истина, известная из опыта или наблюдения; нечто, считающееся истиной». Таким образом, наше понимание фактов подобно двуликому Янусу: то мы считаем их вещами, самой реальностью, то истинными убеждениями или утверждениями о реальности. В результате грамматика факта неоднозначна. Как реальность факты не могут быть истинными или ложными; как утверждения они либо истинны, либо ложны. Было бы ошибкой считать, что это противоречие можно разрешить: суть факта как раз и состоит в том, что он вмещает в себя два мира, причем берет из обоих лучшее. Именно это качество делает факты первичным материалом науки, поскольку наука также является странным сплавом реальности и культуры. Факты и наука предназначены друг для друга.

Факты не просто являются истинными или ложными; их можно подтвердить, обращаясь к доказательствам. Утверждение «я верю в Бога» не является либо истинным, либо ложным, но только я точно знаю, каким именно, поскольку оно относится к чисто внутреннему душевному состоянию; оно по сути своей субъективно. Если я соблюдаю определенные религиозные обряды, то имеются основания считать это утверждение истинным, но доказать это очень трудно. Множество людей соблюдают религиозные обряды, хотя вера уже покинула их (временно, как они надеются). Но я могу доказать, что был крещен или вступил в брак: это документально подтвержденные факты. Это объективное положение дел.

Современные философы различают три вида фактов: грубые факты, зависимые от языка факты и институциональные факты. Рассмотрим несколько примеров.

1. «У вершины горы Эверест лежит снег». Это объективно истинно или ложно и не зависит от языка, на котором я говорю, или от моего субъективного опыта (хотя мне нужен, разумеется, соответствующий словарь, чтобы сообщить эту истину кому-то еще). Это грубый факт.2. Сегодня четверг, 6 июня 2013 г. Данное утверждение истинно, но зависит от правила для обозначения лет, нумерации и названия месяцев и дней. Это факт, зависящий от языка.3. Это банкнота достоинством десять фунтов. Данное утверждение верно лишь потому, что этот листок бумаги был выпущен Банком Англии и имеет соответствующую форму. Это институциональный факт. Значительная часть социальной реальности состоит из институциональных фактов: например, собственность или брак.

Эти категории подразумевают, что мы найдем снег на Эвересте, делаем сегодняшний день четвергом, а банк объявляет этот листок бумаги законным платежным средством. Таким образом, одни факты обнаруживаются, другие делаются, третьи объявляются. Все очень просто – за исключением того, что мы никогда не говорим, что обнаруживаем, делаем или объявляем факты; мы «устанавливаем факты». Мне удалось проследить эту фразу до 1725 г., и, разумеется, преимущество термина «устанавливать» заключается в том, что он отражает неопределенность понятия «факт»: мы можем установить, что то-то и то-то имеет место в действительности, или установить палатку – термин применим к словам, действиям и вещам.

Это не единственная проблема данной классификации. Знания европейцев о горе Эверест определяются долгой историей открытий, исследований, экспедиций и картографической работы. В 1855 г. в процессе британского картографического исследования Индии высота горы, обозначенной как пик XV, определена в 29 002 фута (в данном случае имеется в виду «высота» над уровнем моря, хотя за двести лет до этого можно было верить, что океаны расположены выше самых высоких гор). В 1865 г. Королевское географическое общество официально присвоило название этой горе. Таким образом, когда я говорю, что вершина горы Эверест покрыта снегом, я опираюсь на общепризнанное знание, что существует место под названием Эверест, что это очень высокая гора, и поэтому вовсе не удивительно обнаружить лед и снег у ее вершины. Этот «грубый» факт стал для нас грубым, но лишь потому, что процесс, когда гора была открыта, измерена и названа, был невидим для нас. На самом деле сама по себе гора Эверест – это зависящая от языка и институционально определенная сущность. Для того чтобы утверждения о горе Эверест были понятны всем, мы должны не только найти покрытую снегом гору, но и создать общий язык. Утверждение, что вершина пика XV покрыта снегом и льдом, было бы таким же истинным, но понятным лишь небольшой группе исследователей и картографов; для всех остальных оно не имело бы смысла.

Теперь обратимся к сегодняшней дате. Это не просто языковая условность, а институциональный факт, поскольку контракты зависят от интерпретации даты. В Британии и Британской империи действует григорианский календарь, введенный законом 1752 г. День, следующий за средой 2 сентября 1752 г., стал четвергом 14 сентября. В большинстве стран континентальной Европы 2 сентября (по британскому стилю) уже было 13 сентября. Одновременно со сменой даты начало года перенесли с 25 марта на 1 января, и поэтому периода с 1 января по 24 марта 1752 г. просто не существовало. Даты не только получают название, но они также, подобно деньгам, объявляются.

Общественные и технологические процессы, с помощью которых мы устанавливаем факты, становятся невидимыми для нас потому, что мы привыкаем к ним. Зависящие от языка и институциональные факты начинают казаться грубыми фактами: это справедливо для общественных институтов, таких как деньги, а еще в большей степени для мира природы, который на самом деле зависит от теории. Мы приняли идею, что высоту гор следует измерять относительно уровня моря, хотя в Средние века эта идея выглядела бессмысленной. Для пояснения можно привести еще пару примеров. Я знаю дату своего рождения: о ней говорили мне родители, она записана в свидетельстве о рождении, в водительском удостоверении, паспорте и всевозможных официальных документах. Это истинный объективный факт, и, если у меня случится инсульт и я забуду дату своего рождения, выяснить ее не составит труда. Но я не знаю дату рождения Шекспира. Единственный официальный документ, дошедший до нас, сообщает о дате его крещения.

Конечно, вы можете подумать, что Шекспир должен был знать дату своего рождения, хотя нам она неизвестна. И ошибетесь. В 1608 г. Галилей переписывался с Кристиной Лотарингской, супругой Фердинанда I, великого герцога Тосканы. Кристина хотела составить для Фердинанда гороскоп, но не знала дату его рождения и предложила два альтернативных варианта с разницей в год: 18 июля 1548 г. и 30 июля 1549 г. Галилею пришлось составить два гороскопа, определить, который лучше совпадает с жизнью Фердинанда, на этом основании сделать вывод о дате его рождения и предсказать будущее. То есть действительно неизвестным был даже год рождения великого герцога, не говоря уже о месяце и числе (справедливости ради следует отметить, что он был младшим сыном и поэтому не считался наследником). Мы знаем дату своего рождения не потому, что такое знание является естественным или даже нормальным, а потому, что живем в мире, где такое знание стало институализированным.

Когда Марен Мерсенн, парижский монах и математик, читал трактат Галилея «Диалог о двух системах мира» (1632), он столкнулся с тем, что измерение относительной скорости падающих тел выражено в braccia, то есть в локтях, или эллах, которые были стандартной итальянской единицей измерения. Но какова была длина braccio у Галилея? Мерсенн написал ему, задав этот вопрос, но ответа так и не получил. Несколько лет спустя, будучи в Риме, он отыскал лавку, где продавали мерные рейки, и приобрел флорентийский braccio. Потом проверил измерения Галилея и нашел их неточными. Но ставил ли Галилей свои опыты во Флоренции или раньше, когда еще жил в Венеции? Венецианский braccio длиннее флорентийского, и поэтому измерения Галилея могли быть гораздо точнее. По всей вероятности, Галилей не стремился к абсолютной точности – он знал, что в Риме, Венеции и Париже пользуются разными единицами измерения. Местные единицы измерения делали точность бессмысленной. И действительно, во Флоренции и в Венеции два разных braccia использовались для разных целей. Таким образом, можно сказать, что Галилей выполнял измерения, связанные с падением тел, однако он не превратил эти измерения в факты, о чем просил Мерсенн, поскольку измерения зависели от языка и за лингвистическими различиями скрывались институциональные заявления: длина флорентийского braccio определялась властями Флоренции для того, чтобы торговцы не обманывали покупателей. То, что выглядит грубым фактом, – расстояние, на которое перемещается падающее тело за определенный промежуток времени, – оказывается отчасти зависимым от языка и институтов. Мерсенн хотел проверить утверждения Галилея, выяснив факты, но это оказалось очень непросто, поскольку установление фактов зависит от инструментов, которые должны быть стандартизированы, – даже такие простые, как мерная рейка.

Мы живем в обществе, где производство фактов стало массовым: на упаковках указывается вес, дорожные знаки сообщают о расстояниях, а в некоторых странах и о численности населения городов, мимо которых вы проезжаете. Мы не только массово производим их, но и распространяем не менее эффективно, чем почту: например, счета от энергетической компании сообщают, сколько электричества я использовал, выписки из банка – сколько денег потратил. До научной революции фактов было мало и они были редкими: штучный товар, сделанный на заказ, а не результат массового производства, плохо распространяемый и зачастую ненадежный. Никто, например, не знал численности населения Британии до первой переписи 1801 г. Первая серьезная попытка оценить численность населения была предпринята Грегори Кингом в 1696 г.; до него Джон Граунт в 1662 г. оценил численность жителей Лондона. До этого цифры были абсолютно ненадежными, и никому не приходило в голову подсчитывать население целых стран. В 1752 г. Дэвид Юм опубликовал эссе «О населении древних государств», указывая на неправдоподобность цифр, которые мы находим в классических текстах. Так, например, по свидетельству Диодора Сицилийского, жившего в I в. до н. э., город Сибарида мог выставить армию из 300 000 свободных мужчин; если прибавить к ним женщин, детей, стариков и рабов, то получится, что Сибарида была гораздо больше Лондона во времена Юма (по современным оценкам, его население составляло 700 000 человек). А по словам Диогена Лаэртского, население Акраганта в III в. составляло 800 000 человек. Однако в ту эпоху это были мелкие города, тогда как Лондон считался величайшей торговой столицей мира всех времен. Работа Юма свидетельствует об интеллектуальном сдвиге, поскольку автор требует точности; до 1650 г. никто не жаловался, что цифры, приведенные Диодором Сицилийским или Диогеном Лаэртским, не заслуживают доверия, поскольку люди не ожидали ничего иного, а их собственные оценки были такими же ненадежными.

Новый мир обязан своим рождением не только науке, но и государству, которое стремилось облагать граждан налогами, занимать деньги и собирать армии. Фондовый рынок требовал точной оценки прибылей и убытков, капитала и оборота. Но государства занимались всем этим на протяжении тысячелетий, не имея точных данных. Купцы с незапамятных времен богатели или разорялись. Идея о том, что точные цифры могут иметь огромное значение, начала укореняться в XIII в. после появления двойной записи в бухгалтерском деле; затем она распространилась на науки, а от бухгалтерии и наук – на управление государством.

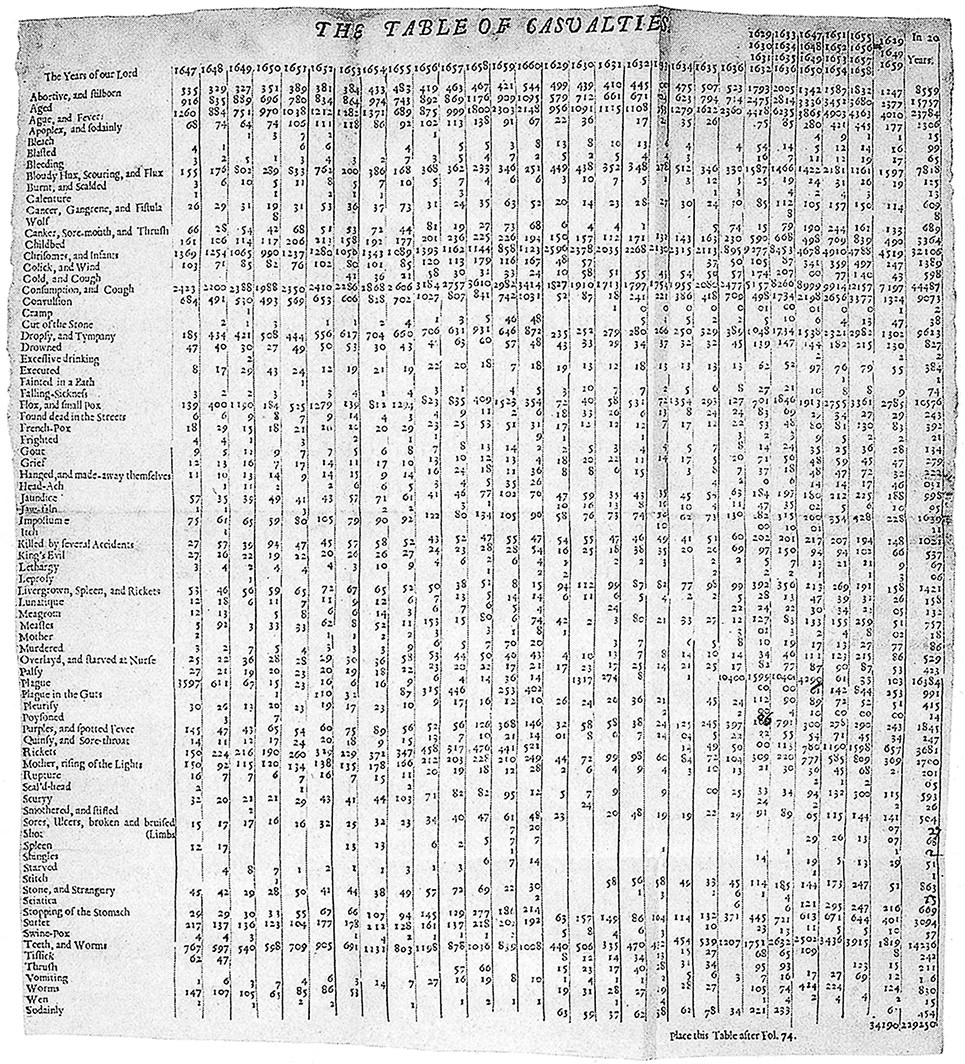

Например, в 1662 г. Джон Граунт опубликовал статистику смертей в Лондоне, указав причину смерти и предполагаемый возраст умершего. На основе этих данных он впервые дал оценку ожидаемой продолжительности жизни для разных возрастных групп – первые надежные данные, которые могли служить основой для калькуляции цены на страхование жизни. Он жил уже в новом мире статистической точности. Именно от ученых, от таких людей, как Уильям Петти, один из первых членов Королевского общества, который исследовал Ирландию, правительственный чиновник Грегори Кинг – фактически бухгалтер – получил концептуальные методы, которые позволили ему подсчитать (очень приблизительно) то, что мы теперь называем валовым национальным продуктом для Британии и Франции за 1696 г., чтобы понять, у какой страны больше ресурсов для победы в войне, которую они вели. (Кинг подсчитывал не только численность жителей и их облагаемый доход, но также численность коров, овец и кроликов). У нас есть то, чего не было у греков и римлян, – надежные факты и точная статистика, и если речь идет не о состоянии одного коммерческого предприятия, то началось это с научной революции XVII в.

Подчеркивая, что факты «установлены» и что необходимо научиться их устанавливать, я не подразумеваю, что они субъективны и зависят от культуры. До получения официального названия в 1865 г. гора Эверест была такой же высокой и так же покрыта снегом, как и после, но обнаружение и распространение фактов об Эвересте требовали процесса наименования, процесса измерения, процесса нанесения на карту. До 1865 г. Эверест стоял на том же месте, но фактов о нем не было. Факты о горе Эверест были установлены, и этот процесс имел три составляющих: обнаружить, сделать и объявить.

§ 2

Теперь перейдем к делу, то есть к конкретному примеру установления факта (и на какое-то время забудем об анахронизме, неизбежном при употреблении слова «факт» для описания деятельности людей, не знавших этого слова). В ночь на 19 февраля 1604 г. в Праге Иоганн Кеплер измерял положение Марса на небе при помощи металлического инструмента под названием квадрант. Разновидность измерений, которые он пытался выполнить, была прекрасно известна астрономам: подобные измерения они выполняли со времен Птолемея. Однако, по мнению Кеплера, измерения Птолемея были недостаточно точными – как и все остальные, сделанные за прошедшие века, за исключением, возможно, измерений Тихо Браге. Та ночь выдалась очень холодной и ветреной. Кеплер обнаружил, что без перчаток руки быстро замерзают и он не может справиться с инструментом, а в перчатках точная настройка невозможна. Сильный ветер задувал свечу, и поэтому считывать и записывать показания приходилось при свете тлеющего угля. Кеплер не сомневался, что результаты будут неудовлетворительными, – он полагал, что ошибся на 10 минут угловой дуги (минута составляет одну шестидесятую градуса). На современном школьном транспортире вы не различите десять минут угловой дуги, и только один астроном до Кеплера считал такую точность неудовлетворительной. Птолемей и Коперник полагали 10 угловых минут допустимым пределом погрешности. Но Кеплер работал с Тихо Браге, который изобрел новые инструменты, обеспечившие невиданную точность – до одной угловой минуты.

Таблица смертности Граунта. Из книги «Естественные и политические наблюдения», 1662. Граунт собрал статистику о ежегодном количестве рождений и смертей, а также причинах смерти, из списков умерших, которые каждый год публиковались в Лондоне. Эти данные он использовал для расчета ожидаемой продолжительности жизни для каждой возрастной группы и для оценки численности населения Лондона – у него получилось 460 000, а не 7 миллионов, как утверждали некоторые

Кеплера занимали такие маленькие величины, потому что он понимал астрономию совсем не так, как его предшественники. Раньше астрономы видели своей целью математические модели, которые правильно предсказывали положение планет на небе. Все они соглашались, что такие модели должны включать сочетание круговых движений, поскольку философы указали им, что все движения в небе обязаны быть круговыми. Для Кеплера проблема заключалась в том, что круги, эксцентрики и эпициклы были геометрическими конструкциями; не существовало никаких доказательств того, что такая конструкция действительно имеет место на небе. Более того, его предшественники с удовольствием пользовались двумя разными моделями для каждой планеты: одной для вычисления ее движения с востока на запад, а другой – с севера на юг.

Кеплер знал, что на небе нет хрустальных сфер, и понимал, что планеты движутся сквозь пустое пространство по траекториям, которые он назвал «орбитами». Кеплер заменил сферы орбитами, поскольку стремился заменить геометрию физикой. (Слово «орбита», используемое в этом значении, отмечало ключевую инновацию Кеплера; раньше орбитой называли след, оставленный колесом на земле, или углубление, в котором расположен глаз. Орбита – физическое явление, а сфера – геометрическая абстракция.) Чтобы понять, как движутся планеты, Кеплер представил паромщика, пытающегося пересечь быструю реку. Если вы направляете планету сквозь пространство, задавал вопрос Кеплер (он был готов представить, что планетами управляет разум), то как определить свое местоположение и как не сбиться с курса? Эксцентрическая орбита, которая предполагала идеальную окружность с неизвестным центром в однородном пространстве, казалась ему невозможной. Кеплер был убежден, что необходимо предполагать силы, действующие сквозь пространство – его воодушевляла недавно опубликованная работа Гильберта о магнитах, – и спрашивал себя, как небесный кормчий будет определять свое положение. Поэтому он настаивал на применении единой математической модели для описания движения планет по небу. Когда он пытался применить свой метод к Марсу, используя сочетание окружностей Тихо Браге, то получал удовлетворительный результат для долгот (ошибка 2 угловые минуты), но неудовлетворительный для широт. Когда он внес коррективы в геометрические расчеты, чтобы получить правильные широты, ошибка в определении долгот достигала такой величины, которая когда-то считалась несущественной, но Кеплеру казалась неприемлемой: целых 8 угловых минут.

Но дело в том, что, если Кеплер намеревался найти систему окружностей, которая правильно описывала бы движение Марса, он бы ее нашел – что он сам впоследствии признал. Однако он стал проверять другие математические модели и обнаружил, что может получить удовлетворительную погрешность (менее 2 угловых минут), если представит орбиту как эллипс, в одном из фокусов которого находится Солнце. Его предшественники отвергли бы это решение, поскольку оно не предполагало кругового движения. Однако Кеплер остался доволен, поскольку мог представить физическую силу, которая заставляет планету двигаться в пространстве, ускоряясь при приближении к Солнцу – источнику силы – и замедляясь при удалении от него. Разумеется, он был прав – это сила притяжения.

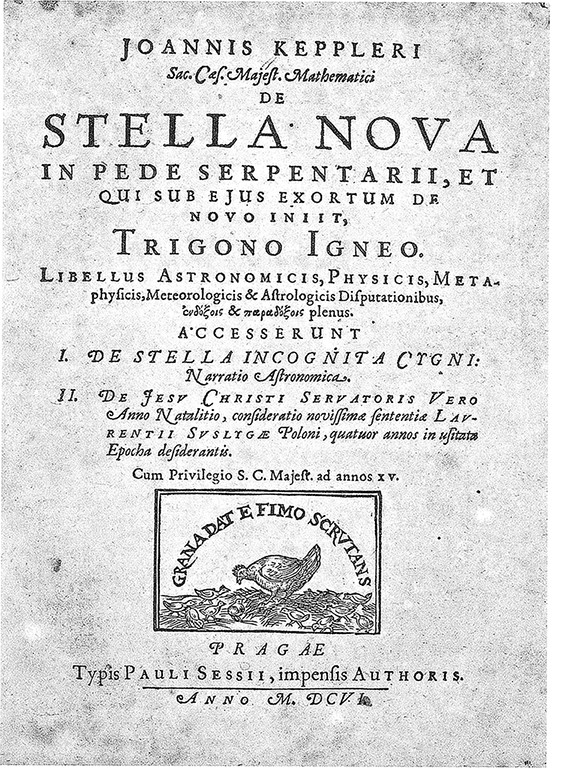

Кеплер не знал слова «факт» (он писал о явлениях, наблюдениях, эффектах, опытах, to hoti), но явно понимал, что ему нужны именно факты. И решил поместить на титульную страницу своего трактата «О новой звезде в созвездии Змееносца» (1606) изображение курицы, клюющей зерна во дворе, с девизом «grana dat e fimo scrutans» («роясь в навозе, она находит зерно»). Он представлял себя не великим философом, а человеком, который готов искать факты. А поскольку ему требовалось сделать свои факты заслуживающими доверия, он был вынужден прибегать к риторическим приемам, которые, если судить по литературе, были изобретены гораздо позже: многословное перечисление незначительных деталей (тлеющий уголь, при свете которого он считывал показания инструментов в ночь на 19 февраля 1604), стремление сообщать о неудачах (свою так называемую войну с Марсом он представляет как бесконечную череду поражений) с такой же тщательностью, как и об успехах. В «Новой звезде» Кеплер даже знакомит нас со своей женой, как будто мы пришли в гости к ним домой, и объясняет, что ему было трудно опровергнуть аргументы пифагорейцев, которые считали Вселенную результатом случая, но его жена оказалась более грозным противником:

Вчера, когда я устал уже от работы, но все же продолжал обдумывать мысль об атомах, летающих в воздухе, она позвала меня ужинать и подала салат. Тогда я спросил ее: «Если бы все те предметы, что я вижу вокруг себя, оловянные тарелки, листья салата, крупинки соли, капли воды и масла, восхитительные яйца – все это поднялось бы в воздух и полетело, и этот полет длился бы вечность, возможно ли, чтобы однажды все вновь заняло свои места в салатнице?» Моя милая ответила: «Но не так, не в таком порядке».

Цель таких несущественных подробностей – оловянные тарелки, восхитительные яйца – создать то, что Ролан Барт называл «эффектом реальности». Мы должны понять, что можем верить Кеплеру, поскольку он рассказывает нам то, что действительно произошло. В XIX в. такая разновидность повествования стала идеалом историка («wie es eigentlich gewesen», «как это было на самом деле», по выражению Ранке), но в XVII столетии к реализму литературного стиля стремились не историки, а ученые. (Были, однако, и исключения, самыми яркими из которых можно считать Ньютона и Декарта.) Поскольку новая наука еще не заявила о своих претензиях на авторитет, эта претензия должна была утверждаться обращением к реальности. В мире, где не существовало экспертной оценки, чтобы произвести впечатление достоверности, убедительности и точности, следовало использовать литературные приемы. В случае «Новой астрономии» Кеплера (1609) стремление к реализму приняло странные с точки зрения современного читателя формы: вместо описания своей новой астрономии Кеплер предлагает историю своих поисков новой астрономии, тщательно перечисляя все тупики и ошибки. Чтобы создать факты, Кеплеру приходилось не только морозить пальцы февральскими ночами, но также изобретать литературные формы, которые убедят читателя, что он проделал огромную работу, чтобы проверить истинность своих фактов (и теорий). Даже на титульной странице книги объявляется, что его новая астрономия была «разработана в Праге в результате упорного труда на протяжении многих лет».

Титульная страница книги Кеплера «О новой звезде в созвездии Змееносца», 1606

Фронтиспис «Диалога о двух системах мира» Галилея, 1632. Аристотель (слева) изображен немощным стариком, Птолемей (в центре) с тюрбаном на голове, потому что он жил в Египте, а Коперник в одежде польского священника – они стоят на берегу флорентийского порта Ливорно, обсуждая вопросы физики и астрономии. Но Коперник совсем не похож на того Коперника, который изображен в других источниках, молодого и гладковыбритого. И действительно, в переводе на латинский Бернеггера эта «ошибка» вскоре была исправлена, и портрет Коперника стал более точен. По всей видимости, Галилей решил изобразить в роли Коперника самого себя. Над головами трех философов виден занавес, который поднимается в начале театрального представления, – этот прием использовал приглашенный Галилеем гравер, Стефано делла Белла, для фронтисписов пьес. Таким образом, Галилей намекает, что аргументы, представленные в книге, не следует считать истиной, поскольку церковь осудила теорию Коперника.

Конечно, не все считали такие приемы полезными: Галилей жаловался, что Кеплера невозможно читать. Для него средством создания видимости реальности была драма, а не исторический рассказ. На фронтисписе трактата Галилея «Диалог о двух системах мира» изображены Аристотель, Птолемей и Коперник перед чем-то вроде занавеса, который будет поднят перед началом театрального представления. Галилей предлагает диалог, в котором сам не появляется на сцене, и тем самым избегает (по крайней мере, в принципе) ответственности за любые выдвигаемые аргументы. Но ему также хочется создать у читателя ощущение реального спора, в котором победа системы Коперника не вызывает сомнений. К сожалению, эти две цели были прямо противоположны друг другу, и успех в достижении второй сводил на нет довольно робкие усилия в достижении первой. Здесь очевиден парадокс. Совершенно очевидно, что «Диалог» Галилея выдуман, хотя явно происходит в реальном месте (Венеции): один из персонажей, Симпличио, был вымышленным, а двое других уже умерли (Сальвиати в 1614, Сагредо в 1620). Но цель выдумки – создать ощущение реальности, которое убедит читателя, что информация в диалоге абсолютно подлинная. Факты истинны, даже если персонажи вымышлены.

Я начал с рассказа о Кеплере в ночь на 19 февраля 1604 г., потому что у каждого факта своя история: Кеплер стремился рассказать эту историю, чтобы убедить читателя в точности своих измерений, а историк стремится рассказать о нем для того, чтобы выявить процесс установления и изложения этих фактов. Одна из причин многословия Кеплера заключается в том, что он не мог просто изложить факты, поскольку не существовало традиции принимать факты сами по себе. Ключевым термином философии, даже во времена Кеплера и Галилея, было «явление». Для Аристотеля явления включали все, что считалось существующим. Так, если все люди верили, что мыши самопроизвольно зарождаются в соломе, то задачей философа было объяснить это явление, а не сомневаться, так ли это на самом деле. Более того, явления были пластичными. Птолемей строил свою астрономию на измерениях, как и Кеплер. Но Птолемей и его сторонники предполагали, что измерения можно рассматривать как приближения: на практике небольшие расхождения между теоретическими предсказаниями и действительными измерениями неизбежны. Более того, теория и практика не обязаны совпадать. Считалось совершенно приемлемым использовать одну гипотезу (или модель) для описания движения планеты в плоскости или эклиптике, а другую, несовместимую с первой, для расчета отклонений вверх или вниз от этой плоскости, таким образом спасая или исправляя явление. В отличие от них Кеплер искал идеального совпадения. Он мог выполнять те же самые измерения, что и Птолемей, использовать инструменты, похожие на те, что были у Птолемея, но в его работе измерения (то, что мы называем фактами) имели новый статус, новый вес.

§ 3

Факты не только «устанавливаются», но и «отменяются». Конечно, мы этого не говорим: факты по определению истинны, и поэтому, когда обнаруживается их ложность, они просто перестают быть фактами, как фея Динь-Динь, которая может жить лишь тогда, когда дети в нее верят. Факты основываются на опыте, и опровергаются они тоже опытом. Древние греки и римляне верили, что, если потереть магнит чесноком, он утратит свои свойства. Плутарх, Птолемей и множество других авторов безоговорочно верили в это. Для них это было, как выразился Дарин Леу, примером «беспроблемной фактичности». Вы можете вернуть магниту его свойства, смазав кровью козла. Искушенные мыслители (Томас Браун в 1646 г. назвал их «серьезными и достойными авторами») продолжали верить в это вплоть до XVII в. В 1589 г. Джамбаттиста делла Порта (неаполитанский аристократ, книга которого «Естественная магия» (Magia naturalis) была одним из бестселлеров в период с 1560 по 1660 г., выражал свое несогласие:

Но, когда я попробовал все эти вещи, они оказались ложными: свойства магнитного камня не исчезали не только после того, как я ел чеснок и дышал на магнит. Смазанный весь чесночным соком, он делал свое дело так же хорошо, как если бы чеснок его не касался.

Обращение к опыту, однако, не было новостью. Плутарх говорил об «осязаемом опыте» действия чеснока на магнит. Но похоже, за время, прошедшее от Плутарха до делла Порты, что-то случилось с природой опыта.

В подходе делла Порты к доказательствам не было (как нам говорят) ничего нового: во многих вопросах он проявлял такую же доверчивость, как те, кто верил в силу чеснока. Например, он верил, что в гниющем шалфее самопроизвольно зарождается птица, «подобная черному дрозду». Он также верил в то, что медведи любят мед из-за того, что их жалят пчелы, а когда пчела жалит пасть медведя, это приводит к оттоку густой жидкости, которая обычно мешает медведям смотреть; таким образом, медведи любят мед, потому что в процессе его добычи улучшается их зрение. Если делла Порта разделял нашу точку зрения по поводу чеснока и магнита, то вовсе не потому, что лучше обращался с доказательствами, чем Плутарх или Птолемей. Он всего лишь отделил вопрос о чесноке и магните от более широкого контекста, в котором его обычно рассматривали, то есть симпатии и антипатии. Это дало ему возможность по-новому ответить на вопрос: «Что происходит при соприкосновении чеснока с магнитом?» Так получилось, что его ответ совпал с нашим.

Но утверждение, что делла Порта отделил изучение магнитов от вопроса симпатии и антипатии, выглядит странно, потому что в самом начале книги, обсуждая могучие силы, посредством которых возможно очень многое, он приводит стандартные примеры, такие как антипатия между человеком и волком, из-за которой человек при виде волка лишается дара речи. И конечно, среди примеров присутствует взаимодействие чеснока с магнитом (цитируется по английскому переводу 1658):

Сюда же относится известная антипатия между чесноком и магнитом: смазанный чесноком магнит не притягивает железо. Как отмечал Птолемей, а вслед за ним и Плутарх, магнит обладает ядовитыми свойствами, а чеснок помогает против ядов. Но даже если никто не писал о противодействии чеснока магниту, мы можем прийти к этому заключению, поскольку он помогает против гадюк, бешеных собак и отравленной воды. Если есть живые существа, которые являются врагами ядовитых вещей и глотают их без всякого вреда для себя, то можно предполагать, что те же яды исцеляют укусы и удары этих существ.

Мы не должны слишком критично относиться к тому, что делла Порта принимал доктрину симпатии и антипатии. Даже Декарт, который вскоре станет отрицать любое общепринятое мнение, в 1618 г. верил (вероятно, под влиянием делла Порты), что барабан, на который натянута шкура ягненка, умолкнет, почувствовав вибрации барабана из волчьей шкуры. Даже смерть – и дубление – не способны устранить антипатию между ягненком и волком. И лишь несколько десятилетий спустя Уолтер Чарлтон обрушился с критикой на тех, кто разделял подобные взгляды:

…Было подтверждено многими древними и оспорено лишь немногими современниками, что барабан, на низ которого натянута волчья шкура, а на верх – овечья, не издаст никакого звука; более того, волчья шкура вскоре набросится на овечью и сожрет ее, если их положить вместе. Против этого нам не требуется никакой иной защиты, чем простое обращение к опыту, чтобы понять, заслуживают ли эти рассказы того, чтобы причислить их к распространенным заблуждениям, а распространителей и сочинителей исключить из сообщества философов. Только предатели истины замышляют распространение лжи, только идиоты верят [sic] в такое фатовство, от которого исходит лишь запах выдумки и которое опровергается простым и дешевым экспериментом.

В середине XVII в. опыт перестал быть тем, что естественным образом согласуется с утверждениями авторитетов, и превратился в грозного врага мифов.

Как бы то ни было, теперь необходимо объяснить то странное обстоятельство, что делла Порта верит в антипатию между чесноком и магнитом и одновременно отрицает ее. Первый шаг – осознать, что трактат «Естественная магия» был плодом более чем тридцатилетних трудов. В действительности это две разные книги. Первое издание, разделенное на четыре «книги», или части, было опубликовано в 1558 г. (и на протяжении семидесяти лет переиздавалось шестьдесят раз на пяти языках). Второе, состоявшее из двадцати книг, было опубликовано в 1589 г. Взаимоотношения между этими книгами довольно сложные. Бо́льшая часть материалов издания 1558 г. исчезла в 1589 г. Причина понятна. В 1577–1578 гг. инквизиция провела процесс против делла Порты, обвинив его в черной магии. (Вероятно, его арестовали еще в 1574 г., когда вынудили закрыть академию, которую он основал для изучения тайн природы). У него постоянно возникали проблемы с церковной цензурой, а его произведения какое-то время были запрещены.

Второе издание «Естественной магии» было тщательно переработано, чтобы удалить из него возможные поводы для обвинений. Добавилась острожная фраза, чтобы привести рассуждения делла Порты о душе в соответствие с христианским учением, а все ссылки на мировую душу, anima mundi, превратились в цитаты. Естественно, исчезла глава, в которой делла Порта описывал эксперимент с мазью, которую якобы использовали ведьмы для полетов на шабаш. Он встретился с ведьмой, которая согласилась продемонстрировать свои способности. Натерев все свое тело мазью (делла Порта приводил два рецепта, один на основе жира младенцев, второй на основе крови летучей мыши), она просто погрузилась в глубокий сон, но ее тело не покидало комнату, в которой была заперта ведьма, хотя после пробуждения она описывала свой полет над морями и горами. Из этого со всей очевидностью следовало, что шабаш – это галлюцинация, а не реальность. Исчезли также различные процедуры, которые можно было бы счесть колдовством, в том числе пространные рассуждения об амулетах. По крайней мере, так может показаться тому, кто будет сравнивать два издания. Однако рецепт, позволяющий выяснить верность жены (положить ей под подушку магнит с выгравированным изображением Венеры: если она хранит верность, то во сне будет обнимать мужа, а если нет, то столкнет его с кровати), просто переместился в расширенный раздел о магнитах и принял вполне невинный вид, превратившись во фрагмент научного знания. Точно так же в безопасное место, в последнюю книгу, собрание разнообразных сведений под названием «Хаос», переместился рецепт, который гарантировал, что женщины разорвут на себе одежду и пустятся в пляс: нагреть жир над лампой, пока он не задымится. Но это еще не все, поскольку на лампу следовало нанести таинственные знаки, а также произносить заклинания. При всем при том делла Порта явно рассчитывал на невнимательность цензоров, которые уже устанут к концу книги, поскольку эти таинственные знаки и произнесение заклинаний у любого подозрительного читателя вызовут ассоциации с магией.

Влияние на текст делла Порты оказала не только религиозная цензура. Нам известно, что он долгое время занимался поисками метода превращения неблагородных металлов в золото; в 1580-х гг. он даже думал, что это ему удалось. Такой секрет нельзя было распространять, поскольку нет никакого смысла получать золото, если этим будут заниматься все. В обоих изданиях «Естественной магии» он заверял читателя, что в его намерения не входит обещать горы золота, но указывал, что иногда выражается туманно, скрывая правду от неискушенного читателя, и предлагал рецепты получения фальшивого и настоящего серебра и золота: например, увеличения веса золотого бруска.

Признавая, что большинство алхимиков мошенники, делла Порта заверяет нас, что он отличается от них и сообщает только надежную информацию. Оба издания «Естественной магии» начинаются с обещания, что делла Порта будет говорить только о том, что проверил на личном опыте:

Многие пишут о том, чего никогда не видели, не знают, какие простые вещества были в числе ингредиентов, но передают рассказы других людей, движимые природным и назойливым желанием что-либо прибавить, и поэтому ошибки начинают распространяться, и это продолжается до бесконечности, пока они [то есть оригинальные ингредиенты] не исчезают совсем. Это не только невозможно повторить – об этом даже невозможно читать без смеха.

В первом издании приводятся два примера подобных ошибок. Катон и Плиний утверждали, что сосуд, изготовленный из плюща, позволяет определить, разбавлено ли вино водой, – вино выльется, а вода останется в сосуде. А Гален считал ложным утверждение, что в толченом базилике самопроизвольно зарождаются скорпионы. Делла Порта проверил это утверждение: высыпал толченый (толченый, а не разорванный) базилик на глиняную черепицу и обнаружил не только зародившихся в нем скорпионов, но и других, привлеченных запахом базилика. (Делла Порта не потрудился объяснить, как он отличил новых скорпионов от тех, которые просто проходили мимо.)

Таким образом, делла Порта ведет себя загадочно. Он понимает, что бо́льшая часть информации ненадежна и нуждается в проверке, но как будто не в состоянии выполнить разумные тесты. Усложняет дело то обстоятельство, что он неисправимый лгун – настаивает, что видел и делал то, что никак не мог видеть и делать. Недавно было доказано, что эта лживость лежит в основе его рассуждений о магнетизме во втором издании, которые почти полностью позаимствованы из анонимной рукописи, автором которой, как выяснилось, был философ-иезуит Леонардо Гарцони (1543–1592), венецианский дворянин, преподававший в иезуитском колледже в Падуе. Доказательства очевидны: делла Порта не только дословно повторяет текст Гарцони, но и неправильно понимает некоторые из его опытов и, следовательно, неверно воспроизводит их. По иронии судьбы, делла Порта вскоре уже сам жаловался, что его рассуждения о магнетизме были позаимствованы Уильямом Гильбертом.

До нас дошел лишь один неполный экземпляр текста Гарцони. Он хранился в библиотеке Джованни Винченцо Пинелли, где Галилей читал редкие книги; после смерти Пинелли библиотеку продали и погрузили на корабли, направлявшиеся из Венеции в Неаполь. Один из кораблей, который перевозил часть библиотеки, был захвачен пиратами; разочарованные, что груз состоял только из старых книг, они столкнули за борт несколько ящиков, забрали экипаж (который, в отличие от груза, можно было продать) и бросили пустой корабль, который в конце концов затонул. Многие книги и рукописи, пережившие кораблекрушение, были сожжены рыбаками вместе с плавником. Страницы вырывались для того, чтобы заткнуть течь в лодках, или использовались вместо оконного стекла (в ту эпоху оконное стекло все еще было роскошью). К тому времени, когда прибыли представители владельца и предъявили права на книги, ущерб был уже невосполним. Эта рукопись счастливо избежала воды и огня, но, очевидно, попала к рыбакам, поскольку часть ее исчезла без следа.

Но должны были существовать и другие экземпляры, поскольку этот текст не только стал важным анонимным источником для делла Порты, но на него также есть ссылки в трактате «Магнитная философия» (Philosophia magnetica) иезуита Никколо Кабео (1629). Уильям Гильберт, чей труд «О магните» (1600) обычно считается началом современной экспериментальной науки, во многом опирается на Гарцони, хотя, вероятно, в передаче делла Порты. Гарцони придумал более сотни экспериментов, многие из которых скопировал Гильберт. Поэтому у нас есть все основания считать именно его, а не Гильберта основателем современной экспериментальной науки (к этому вопросу мы вернемся в следующей главе). Но откуда у делла Порты текст Гарцони? Вполне возможно, он читал книгу, когда жил в Венеции в 1580–1581 гг., – но, разумеется, только в том случае если она к тому времени уже была написана, в чем мы не можем быть уверены. Великий венецианский историк и ученый Паоло Сарпи жил в Неаполе с 1582 по 1585 г., и делла Порта сообщает читателям, что бо́льшую часть сведений о магнетизме он позаимствовал у него; Сарпи мог предоставить ему экземпляр текста Гарцони. Делла Порта также был послушником Общества Иисуса: по всей видимости, так он пытался доказать свою приверженность христианским истинам после обвинений в ереси. Таким образом, у него могли быть другие средства доступа к философии иезуитов.

Важным источником для делла Порты был Сарпи. Он пишет:

В Венеции я познакомился с Р. М. Паулусом, венецианцем, который занимался теми же исследованиями: он был настоятелем ордена служителей Девы Марии, а теперь он уважаемый советник. И я не раз признавался, что кое-что узнал от него, и я горжусь этим, поскольку из всех известных мне людей не было человека более ученого или более искусного, овладевшего всем доступным знанием, светоча и украшения не только Венеции, но всего мира.

Это единственный случай, когда делла Порта благодарит конкретного человека. Сарпи написал небольшой трактат о магнетизме, не дошедший до наших дней. Вероятно, делла Порта прочел его. Но одна из причин упоминания Сарпи – обеспечить прикрытие, если плагиат делла Порты будет обнаружен; признавшись, что обязан Сарпи, делла Порта мог отрицать, что знаком с работой Гарцони, настаивая, что схожесть их текстов обусловлена тем, что он узнал от Сарпи.

Гарцони не особенно интересовался чесноком и магнитами, но его трактат начинается с заявления, что о магнитах написано огромное количество глупостей и что надежные знания должны быть основаны на экспериментах. Он описывает, какое оборудование для этого требуется: пара магнитов, несколько маленьких железных брусков, железные стрелки. С этими приспособлениями, отмечает Гарцони, легко проверить, что чеснок и бриллианты не лишают магнит силы; эксперимент можно проводить в любое время. Делла Порта был явно заинтригован, и если даже он сам не проводил все эксперименты, описанные Гарцони, как утверждал в своей книге, то эти конкретные эксперименты он повторил. Отметив ранее (дважды в первом издании и один раз во втором), что чеснок лишает магнит его свойств, он теперь сообщает, что, «когда я попробовал это сделать, все оказалось ложью: свойства магнитного камня не исчезали не только после того, как я ел чеснок и дышал на него. Смазанный весь чесночным соком, он действовал так же хорошо, как если бы чеснок его не касался».

Опровергнув нейтрализующее действие чеснока на магнит (как нам сказано, у самих моряков не было времени на такие глупости, поскольку «моряки скорее умрут, чем перестанут есть лук и чеснок»), делла Порта далее демонстрирует ложность не менее распространенного убеждения (с которым он с готовностью соглашался в первом издании), что алмаз также лишает магнит его силы:

Я много раз проверял и обнаружил, что это ложь; в этом нет Истины. Но многие хитрецы и невежды желают примирить древних авторов и оправдать их ложь, не видя, какой урон они наносят державе знания. Поскольку новые авторы, опираясь на них, считая их утверждения истинными, развивают их, придумывают и сочиняют на их основе новые эксперименты, еще более фальшивые, чем принципы, на которых они настаивают. Слепец ведет слепца, и оба падают в яму. Следует искать истину, любимую и проповедуемую всеми людьми; и никакие авторитеты, старые и новые, не удержат нас от этого.

Проведенные эксперименты заставили делла Порту согласиться с противоположной точкой зрения: с помощью алмаза скорее можно придать магнитные свойства, чем лишить их.

Ложным также оказывается утверждение (опять-таки оно присутствует в первом издании и часто встречается в литературе начиная с Плиния), что кровь козла возвращает магниту утраченные свойства:

Поскольку имеется антипатия между бриллиантом и магнитом, а также сильная антипатия между бриллиантом и кровью козла, это означает наличие симпатии между кровью козла и магнитом. Из этого мы делаем заключение, что когда сила магнита ослабевает под влиянием бриллианта или запаха чеснока, то погружение в кровь козла восстанавливает его свойства и даже усиливает их: однако я выяснил, что это ложь. Алмаз не столь тверд, как утверждают: он уязвим для стали и умеренного огня. Он также не размягчается в крови козла, верблюда или осла, и наши ювелиры считают все эти утверждения ложными и нелепыми. Также утраченные свойства магнита не восстанавливаются кровью козла. Мне пришлось прибегнуть к такому многословию, чтобы показать людям, что ложные выводы производятся из ложных принципов.

Рассуждения делла Порты о чесноке и магнитах звучат современно, хотя несколькими страницами раньше (до фрагментов, позаимствованных у Гарцони) мы сталкиваемся с его обычной путаницей: вполне возможно, предполагает он, сообщаться на расстоянии (даже с тем, кто содержится в тюрьме), если у каждого будет компас с выгравированным на шкале алфавитом. Когда один человек указывает стрелкой своего компаса на определенную букву, то стрелка второго компаса повернется и укажет на ту же букву. Здесь «ложные выводы производятся из ложных принципов», хотя в данном случае делла Порта, по крайней мере, не утверждает, что опробовал метод и доказал его работоспособность.

Таким образом, делла Порту нельзя, вопреки его неоднократным заявлениям, назвать осторожным эмпириком, который озабочен правильным пониманием фактов, или современным мыслителем, несмотря на настойчивые утверждения, что он намерен показать, «насколько наш век превосходит древность». Но и это явно не соответствует действительности: когда речь заходит о магнитах и их предполагаемом взаимодействии с алмазами и козлиной кровью, делла Порта выступает как современный эмпирик, стремящийся понять факты, даже если для этого придется пожертвовать любимой теорией. Создается впечатление, что было два разных делла Порты. Один просто болтает, а другой, как это ни удивительно, занимается делом.

Этому есть простое объяснение. Делла Порта кажется нам современным, когда вместо него говорит Гарцони, и похожим на Плиния, когда он излагает свои мысли. Именно так крупицы сомнительной фактичности – неспособность чеснока лишить магнит его свойств или крови козла восстановить эти свойства – проникли в текст делла Порты. Разумеется, он с удовольствием использовал их. В конце концов, разве это не лучшее доказательство его неоднократного утверждения, что он опирается на опыт, а не на авторитеты?

И все же делла Порта не смог заставить себя пересмотреть взгляды на мир в свете этого простого открытия. Поэтому чеснок и магнит заняли традиционное место в ключевой главе о симпатии и антипатии, где мы узнаем, что бешеный бык, привязанный к фиговому дереву, становится смирным, что василиски боятся петушиного крика, что тщательно промытая улитка лечит пьянство, что от волчьего взгляда человек лишается дара речи и что чеснок лишает магнит его свойств. Опровержение предполагаемой антипатии между чесноком и магнитом напоминало торчащую из свитера нитку: потяните за нее, и весь свитер распустится. Поэтому делла Порта просто прячет эту нитку и делает вид, что все в порядке.

Очевидную альтернативу легко опровергнуть. Можно предположить, что новый раздел о магнетизме был добавлен в последний момент, и делла Порта просто не успел исправить введение, чтобы оно соответствовало новым выводам. Этого не может быть, поскольку новый раздел о магнетизме содержит материал, который делла Порта просто перенес из начала книги, полагая, что тем самым обезопасит книгу от цензоров. Таким образом, вполне очевидно, что он писал или переделывал раздел о магнетизме одновременно с исправлением первых глав. В любом случае вся книга требовала тщательной проверки перед публикацией, дабы убедиться, что она удовлетворит как Священную Конгрегацию (которая отвечала за церковную цензуру), так и инквизицию (преследовавшую ересь). Должно быть, делла Порта понимал, что сам себе противоречит.

Таким образом, волей-неволей в мир был выпущен маленький фрагмент проблемной фактичности. Любой, у кого имелся компас и зубчик чеснока, мог сам поставить опыт, и именно поэтому развенчание старого «факта» имело такое значение. Гораздо сложнее проверить утверждения о диком быке, василиске или волке. Книга делла Порты, многократно переиздававшаяся и переводившаяся на разные языки, несла в себе (для тех, кто сумел добраться до конца; некоторые ограничивались главой о симпатии и антипатии) модное противоядие от старых убеждений. Делла Порта лишь на словах ратовал за то, чтобы с подозрением относиться ко всем авторитетам и проверять все утверждения на опыте, однако и он внес свой вклад в то, что веками устоявшиеся взгляды начали ставиться под сомнение. Так, Бернардо Цези в своем трактате «Минералогия» (Mineralogia), вышедшем в 1636 г., рассказывает о старом поверье, что чеснок лишает магнит его свойств, но в то же время соглашается (практически) с убедительными опровержениями делла Порты. Отказаться от веры, что алмазы также лишают магнит силы, ему сложнее, потому что оно неизменно подтверждается самыми выдающимися авторитетами; тем не менее он добросовестно передает утверждение делла Порты, что это опровергается опытом. Однако в конечном счете Цези был готов, подобно делла Порте, делать вид, что ничего не случилось и можно одновременно верить и не верить в старые истории. В конце концов, разве в начале своей книги Цези не писал, что «мы по ежедневному опыту знаем, что сила магнита ослабляется чесноком»?

На данном этапе рассуждений может создаться впечатление, что мы ответили на вопрос, поставленный перед нами Леу. Леу стремится доказать, что на самом деле между Плутархом и делла Портой нет существенной разницы, и это в определенной степени верно. К такому выводу невозможно прийти, сравнивая Плутарха и Гарцони. Но мы должны рассмотреть еще одну проблему. И Плутарх, и Гарцони, и делла Порта апеллируют к опыту. Но давайте посмотрим, что говорит Плутарх: «У нас есть осязаемый опыт такого рода». А вот слова Цези: «Мы по ежедневному опыту знаем, что сила магнита ослабляется чесноком». Арнольд де Боат в 1653 г. утверждал, что магнит «обладает восхитительным свойством не только притягивать к себе железо; если о него потереть брусок железа, тот также начнет притягивать к себе железо. Пишут также, что, если его смазать соком чеснока, магнит теряет свои свойства и уже не притягивает железо, и то же самое происходит, если рядом с ним положить алмаз». Сравните «у нас есть осязаемый опыт» Плутарха, «мы знаем» Цези и «пишут» де Боата с «когда я попробовал это сделать» делла Порта или предложением Гарцони взять все необходимое и поставить опыты самому. Факты Гарцони и делла Порты основаны не на коллективном знании или общей точке зрения, а на непосредственном, личном опыте. Леу говорит нам, что анонимный арбитр, читая текст, «обоснованно укажет на еще одну логическую возможность [в противоположность утверждению, что «опыт» Плутарха и делла Порты – это одно и то же]: под словом «опыт» Плутарх мог понимать совсем не то, что мы.

Арбитр прав: опыт Плутарха является непрямым опытом, точно так же, как явления Аристотеля были основаны на опыте других людей; опыт Гарцони и делла Порты основан на реальных, лично проведенных экспериментах. Превосходный пример приводит Пьетро Пасси, который в 1614 г. отрицал, что алмазы лишают магнит его свойств: «…я проводил опыты здесь, в Венеции, дабы прояснить этот вопрос, в присутствии падре дона Северо Сернези… я использовал двадцать алмазов», предоставленных ювелиром с безупречной репутацией. Вспомним также Томаса Брауна, который в 1646 г. отрицал антипатию чеснока и магнита как «явно ложную». Откуда он знал? «Потому что железная проволока, нагретая докрасна и погруженная в сок чеснока, тем не менее приобретает способность вращаться и притягивается к южному полюсу компаса. Если брусок магнита смазать чесноком или воткнуть в чеснок, он все так же будет притягивать; а намагниченные иглы, если их держать в чесноке, пока они не начнут ржаветь, сохраняют свои свойства притягивать и поворачиваться к полюсу». Браун не использует единственное число первого лица, но тщательно описываемые подробности (накаленная докрасна проволока, ржавеющие иглы) указывают на непосредственный опыт, а не на общепринятое допущение. В 1671 г. Жак Роо уже использует единственное число первого лица: «Эти истории [о магнитах и чесноке] опровергаются тысячью экспериментов, которые я проводил».

Один из первых примеров действия нового стандарта доказательств содержится в исследовании минералов Ансельма Боэция де Боота, опубликованном в 1609 г. Де Боот, уроженец Брюгге, учился в Падуе и стал личным лекарем императора Рудольфа II. Он согласился, что современные ученые, вероятно, правы, отрицая воздействие чеснока на магнит, поскольку с ними согласны моряки; что касается способности алмазов лишать магнит его свойств, он сообщал о традиционной точке зрения и об экспериментах (или предполагаемых экспериментах) делла Порты, а затем осторожно прибавлял, что сам не проводил этого опыта. Де Боот с сомнением относился к заявлению Плиния и других авторов о существовании магнита, который отталкивает железо, а не притягивает его; сам он этого никогда не видел, а также не знал никаких надежных свидетельств очевидцев. Он также сомневался в часто повторявшемся утверждении, что в природе существует камень (pantarbe), который притягивает золото, подобно тому как магнит притягивает железо, а также еще один вид магнита, притягивающего серебро: в обоих случаях ему так и не удалось найти очевидцев. Де Боот опровергал утверждение, будто алмазы нельзя разбить молотком: в недавнем опыте каждый подвергнутый испытанию алмаз оказывался хрупким. Прибегать к крови козла, чтобы размягчить алмаз, не было никакой нужды.

Конечно, новые противники утверждения, что чеснок лишает магнит его силы, – делла Порта, Уильям Барлоу (1597), Гильберт, Браун – одержали победу не сразу. Старые взгляды разделяли Ян Баптиста ван Гельмонт (1621), Афанасий Кирхер (1631) и Александр де Вичентинис (1634). Последняя попытка придать им серьезную научную формулировку появляется, по всей видимости, в сочинении Роберта Миджли «Новый трактат по натурфилософии» (Natural Philosophy, 1687). Как такое было возможно? Лучшее объяснение содержит ответ Александра Росса (1652) Брауну:

Я знаю, что уже говорил об этом, но теперь утверждение (книга 2, с. 3), что чеснок ослабляет силу магнита, опровергается доктором Брауном, а до него Баптистой Портой; но я не могу поверить, что столько знаменитых авторов, подтверждавших это свойство чеснока, могли обманываться; и поэтому я думаю, что у них был другой вид магнита, а не тот, который есть у нас теперь. У Плиния и других было большое разнообразие магнитов, лучшие из них из Эфиопии. Таким образом, если у некоторых магнитов притягивающая сила ослабляется чесноком, это не значит, что она не ослабляется у всех; и возможно, наш чеснок не столь крепок, как у древних, доставляемый из жарких стран.

Другими словами, Росс прекрасно понимал, что не сможет подтвердить эту теорию с помощью опыта, но все равно продолжал в нее верить. «Серьезные и достойные авторы» одерживают вверх над его собственным опытом и опытом современников.

Правильный ответ на это можно найти в одной из басен Эзопа, «Хвастун». Атлету, который хвастается, что на Родосе он прыгнул так высоко, как не прыгал никто, и что он может привести свидетелей своего достижения, отвечают: «Вот тебе Родос, тут и прыгай» (лат. «Hic Rhodus, hic saltus»). Так, например, алхимик Джордж Старки настаивал, что не просто опирается на свидетельства, но готов провести опыт в то время и в том месте, которые укажут его критики: «Hic Rhodus, hic saltus».

Я не хочу сказать, что мы, современные люди, не похожи на Росса и верим лишь в то, что испытали сами. Однако, подобно де Бооту, мы верим в нечто (по крайней мере, если речь идет о науке), только если уверены, что это можно проследить до результата непосредственного эксперимента или серии непосредственных экспериментов, которые можно повторить. Если бы я хотел убедить вас, например, в дрейфе континентов, то указал бы на классические статьи по палеомагнитизму, и мы могли бы выполнить наши измерения на месте. Бойль изложил правила для нового знания в методологическом предисловии к своей книге «Физиологические очерки» (Physiological Essays), изданной в 1661 г. (исправленное издание в 1669). Там он проводит различие, как это сделал я, между авторами, которые настаивают на личном непосредственном опыте или хотя бы на доверии к свидетелям, у которых был непосредственный опыт, а также тех, кто некритично передает общепринятое мнение. По его словам, он стремится не цитировать вторых (называя в качестве примеров Плиния и делла Порту):

Когда я с отважным и беспристрастным любопытством рассматривал разные факты, изложенные в их трудах, то пришел к заключению, что многие из этих преданий либо явно ложные, либо не доподлинно верные, и за исключением того, что они представляют как основанное на их собственном непосредственном знании или особых обстоятельствах, которые могут меня убедить, я чрезвычайно опасаюсь строить любые выводы на основаниях, которые я считаю непрочными.

Бойль утверждает, что обращается «к другим авторам не как к судьям, а как к свидетелям, не используя все найденные мной их труды только в качестве украшения моих, и еще меньше как оракулов, своим авторитетом подтверждающих мое мнение, а как свидетельства, подтверждающие положение дел».

Решив доверять лишь нескольким надежным авторам, Бойль выражает презрение остальным, Плиниям и делла Порта:

[К]огда тщеславные авторы, желающие прославиться, представляли доверчивому миру подобные вещи под видом экспериментальных истин или даже великих тайн, хотя сами не потрудились проверить или заручиться словом достойных доверия персон, которые сами это проверили, то в таких случаях я не вижу, почему мы обязаны относиться к этим авторам, которые не предприняли усилий, дабы уберечь себя от ошибки или обмана, не говоря уже о том, что они оскорбляют нас в своем стремлении к славе, с таким же уважением, как к тем, которые, не постигнув истины, верили, что нашли ее…

Искренние заблуждения следовало отличать от нежелания тратить силы. Бойль выступал за дисциплинированное, организованное недоверие к другим авторам; это было логическим следствием попытки выяснить не то, что говорится в книгах, а то, что «сами вещи склоняют меня думать».

Бойль никогда не обсуждал чеснок и магниты, но затрагивал старинное поверье, что алмаз можно расколоть только после размягчения в крови козла. Будучи слишком бережливым, чтобы экспериментировать с собственными бриллиантами, он обратился за советом к тому, кто обладал непосредственным опытом:

Несмотря на (недавно упоминавшуюся) удивительную твердость алмазов, не является истиной предание, принимаемое на веру, что алмазы невозможно расколоть с помощью внешней силы, если не вымочить их в крови козла. Я обнаружил, что это странное утверждение противоречит ежедневной практике огранщиков алмазов: я расспросил одного из них, имевшего дело с множеством этих камней, которые он обрабатывал для ювелиров и золотых дел мастеров, и он заверил меня, что получает порошок, которым только шлифует алмазы, разбивая алмазы в стальной или железной ступе, и что без труда производит сотни каратов алмазной пыли.

Утверждение, что кровь козла размягчает алмазы, казалось Бойлю таким странным потому, что он отказался от старинной концепции симпатии и антипатии, согласно которой существовала естественная симпатия между магнитом и кровью козла, а также естественная антипатия между алмазом и кровью козла. Для отказа от этой концепции требовалось всего лишь настаивать на непосредственном опыте в противоположность опосредованному.

Результатом такого подхода, который нам кажется просто проявлением здравого смысла, а в те времена был революционным, стала трансформация достоверности знания. Уильям Уоттон в своей книге «Размышления о знаниях древних и новых» (1694), сформулировал это так:

Nullius in verba [ «ничего не принимать на веру», то есть не склоняться перед авторитетами] не только девиз КОРОЛЕВСКОГО ОБЩЕСТВА, но также принцип, признанный всеми философами нашего времени и поэтому, когда любое новое открытие проверяется и принимается, у нас есть больше оснований соглашаться с ними, чем было прежде… Таким образом, независимо от того, что было прежде, в наше время всеобщее согласие… особенно если к нему пришли после долгой дискуссии, есть почти непогрешимое свидетельство истины.

Здесь мы снова сталкиваемся с одним из условий появления новой науки. Я в состоянии проследить опровержение псевдофакта о том, что чеснок лишает магнит его свойств, до непосредственного опыта делла Порты; это возможно лишь потому, что я могу предъявить несколько ключевых книг. Я знаю о Гарцони потому, что его трактат в конечном итоге был издан в виде книги. В рукописной культуре ссылки на опыт невозможно проследить тем же способом. Плутарху приходилось ограничиваться ссылкой на «нас», что казалось ему достаточно надежным; он не мог указать на чей-либо непосредственный опыт. Книгопечатание облегчило доступ к информации, тем самым облегчив установление и опровержение фактов. За несколько лет личный опыт делла Порты стал известен всей образованной Европе. Как выразился Уоттон в 1694 г., «книгопечатание сделало Знание дешевым и легким». Это может показаться странным, но именно печатный станок сделал возможным привилегированное положение свидетельства очевидца над всеми другими, просто значительно расширив число свидетельств, доступных для оценки.

Читая книгу делла Порты, мы видим момент перехода не только от древних представлений к современным, но также от рукописной культуры, в которой опыт неконкретен, опосредован и аморфен (и в которой такому мошеннику, как делла Порта, могло сойти с рук любое нелепое утверждение; после его смерти нашли рукопись с заявлением, что он изобрел телескоп), к культуре книгопечатания, где опыт уже стал конкретным, непосредственным, задокументированным и воспроизводимым. В культуре книгопечатания стало возможным применять исключительно высокие стандарты судебного права (римского или гражданского) ко всему на свете. По сравнению с культурой книгопечатания рукописная культура – это культура сплетен и слухов. Печатный станок символизирует информационную революцию, следствием которой стали достоверные факты.

Текст Гарцони с предложением проверить действие чеснока на магнит до 2005 г. существовал только в рукописи. Но, по всей видимости, он был написан в расчете на публикацию. Именно это лежит в основе решения автора объявить войну «ложным слухам и мнениям некоторых людей, опирающихся на ненадежные и недостоверные основания». К сожалению, это успешное опровержение предполагаемой антипатии между чесноком и магнитом до недавнего времени было скрыто от исторической науки; новый факт в мире знаний установил делла Порта, а не Гарцони.

Тем не менее одним лишь печатным станком невозможно объяснить уникальный авторитет, которым в настоящее время обладает свидетельство очевидца. После Колумба и Галилея уже никто не спорил, что важные открытия зависят только от подтверждения очевидцами. Как мы уже видели в главе 3, сама концепция открытия опиралась на убежденность в возможности нового опыта, отличного от опыта прошлого. Более того, многие открытия были совершены людьми с невысоким социальным статусом, к которым относились и сам Колумб, и Кабот, открывший магнитное склонение стрелки компаса. Таким образом, совершенно неожиданно морякам и ювелирам было предложено разрешать споры между философами и джентльменами. Бэкон отчетливо понимал, что именно в этом направлении должна двигаться новая философия. Но эта революция была долгой и медленной: ее начало отмечено рукописью Гарцони в 1570-х или 1580-х гг. и она не завершилась ни работами Брауна в 1640-х гг., ни Бойля в 1660-х гг. Для нас, считающих привилегированный статус очевидцев само собой разумеющимся, эта великая революция оказалась невидимой, и мы не в состоянии представить, что живем в мире – он всегда был воображаемым, а не реальным, – в котором чеснок лишает силы магнит, а кровь козла размягчает алмазы.

§ 4

У Кеплера было много фактов, у делла Порты один или два, но ни тот ни другой не знали слова «факт» в его современном значении. Откуда же взялось это слово? В 1778 г. Готхольд Лессинг написал небольшой очерк о немецком слове, означавшем «факт», Tatsache. «Это слово еще молодо, – говорил он. – Я прекрасно помню время, когда никто его не использовал». Но само слово, по крайней мере в английском, французском и итальянском языках, не новое. Его источником служит латинский глагол facio, «делаю». Factum, нейтральная форма прошедшего совершенного времени, означает «то, что было сделано». В Европе, где сохранялось влияние римского права, закон рассматривал factum – деяние, или преступление. Таким образом, «деяние Каина» – это убийство Авеля. В пьесе Шекспира «Все хорошо, что хорошо кончается» Елена говорит:

Let us assay our plot; which, if it speed,

Is wicked meaning in a lawful deed

And lawful meaning in a lawful act,

Where both not sin, and yet a sinful fact.

В данном случае игра слов заключается в том, что fact является синонимом для deed (поступок) и act (действие) и одновременно обозначает незаконный поступок или действие. Мы до сих пор используем это (теперь несколько устаревшее) значение, когда говорим о an accessory after the fact (соучастник после события преступления) – человеке, который помогает преступнику после того, как преступление было совершено.

В Англии присяжные устанавливали факт. (Убил ли Джо Тома? Присяжные определяют, совершил ли Джо это деяние.) Судья являлся авторитетом в юридических вопросах. (При каких обстоятельствах можно убить человека в состоянии самообороны? Правильно составлен этот документ?) Можно возражать против толкования закона судьей или его напутствия присяжным, но не против самого установления факта присяжными. Следует подчеркнуть, что в этом юридическом понятии факта не было ничего естественного; конструкция сложилась в XIII в., когда появилась коллегия присяжных как замена испытанию судом Божьим. Но это означало, что в английском законодательстве факт имел особый статус: однажды установленный, он уже не мог быть оспорен. Отсюда и особое положение слова «факт» в современном значении – в отличие от теории факт всегда истинен. Факты надежны, поскольку их устанавливают присяжные, и считаются непогрешимыми (или, по меньшей мере, не подлежащими исправлению и неоспоримыми, что, в сущности, одно и то же).

Между латинским factum и современным словом «факт» существовал барьер, который нужно было преодолеть: factum требует агента, а факт нет. В теории этот барьер совершенно ясен, но на практике возникают двусмысленности. Бэкон (ум. 1626) в опубликованном после смерти тексте говорил о способности воображения воздействовать на тела, утверждая, что неправильно «путать факты и явления и поспешно признавать сделанным то, что еще не сделано». Так, например, на ведьм часто возлагают вину за события, которые все равно произошли бы. В данном случае «факт» по-прежнему означает поступок, или деяние (хотя словарь Джонсона 1755 г., цитируя Бэкона, утверждает обратное). Когда в 1651 г. Ноа Биггс описывает, как головки подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем, он называет это matter of fact (вопросом факта) и одновременно thing done (поступком); он относится к подсолнухам как к агентам, которые обладают тем, что он называет инстинктами. Биггс расширяет, но не отрицает общепринятое допущение, что факты имеют агентов. То же самое происходит и год спустя, когда Александр Росс, бывший духовник Карла I, обсуждает древнюю историю, рассказанную Аверроэсом и повторенную Брауном, о женщине, забеременевшей, искупавшись в воде, в которой до нее купался мужчина. Росс предполагает инстинктивное влечение между женским лоном и мужским семенем. Вторая двусмысленность возникает при рассмотрении исторических событий, которые нельзя однозначно отнести к категории поступков. Считалось, что история занимается фактами – то есть деяниями людей. 1 сентября 1641 г. Джон Ивлин, в то время находившийся в Нидерландах, пишет в своем дневнике, что отправился «взглянуть на памятник женщине, коротая назвала себя графиней Голландской и, как говорят, в одних родах произвела на свет столько детей, сколько дней в году. В церкви города Лосдёйнена, уединенного места, висят купели, где их всех вместе крестили, с пространным описанием факта, в резной раме». Хотя рождение нельзя назвать поступком, это событие без труда проникает в область исторических фактов.

Когда и где был изобретен язык фактов? Еще недавно ученые считали, что у них есть точный ответ на этот вопрос. Факт изобретен Фрэнсисом Бэконом; после Бэкона факт вошел в английский язык и был принят Королевским обществом. Поэтому историки начали писать о «бэконовских фактах». Английская философия всегда считалась склонной к эмпиризму; по этой причине создается впечатление, что именно Англия создала культуру факта.

К сожалению, это не так. Самое главное – факт – не английское изобретение. Галилей и его корреспонденты с готовностью обсуждали факты, но в Италии этот термин использовали гораздо раньше, еще с 1570-х гг. Считается, что французы открыли для себя новое слово только в 1660-х гг., однако Монтень использует термин faict, то есть «факт», не менее пяти раз, один из которых относится к 1580 г. (до путешествия в Италию), а остальные к 1588 г. (они встречаются в трех ключевых главах «О раскаянии», «Об опыте», «О хромых»). Следует отметить, что Флорио, который был первым переводчиком Монтеня на английский, посчитал, что в трех случаях из пяти он может расширить значение английского слова «факт», чтобы охватить faict Монтеня, в двух случаях нет. Аналогичным образом, ученик Монтеня, Шаррон, в трактате «О мудрости» (De la sagesse) дважды использует faict в значении «факт» – но в обоих случаях Самсон Леннард в переводе на английский в 1608 г. не считает возможным использовать английское слово fact. Мы можем не сомневаться, что Монтень и Шаррон были не одиноки: словарь французского языка Жана Нико (Thresor de la langue françoyse, tant ancienne que moderne), изданный в 1606 г., содержит пару примеров использования глагола fait в современном значении: articuler faits nouveaux может означать как новые действия, так и новые вещи; этими вещами могут быть «факты» – в общем смысле, как подкрепление аргумента.

Слово «факт» также не является изобретением Бэкона. В печатных произведениях он никогда не использовал это английское слово в его современном значении, а латинское factum всего три или четыре раза, но его главное произведение, «Новый органон», было переведено на английский позже и не оказало никакого влияния. Неудача Бэкона (или, если уж на то пошло, Флорио) при попытке внедрить слово «факт» в разговорный английский, совершенно очевидно, связана с неудачной попыткой Брауна использовать это слово в безличном смысле, несмотря на знакомство с Монтенем и Бэконом, любовь к латинскому языку и явную потребность в слове (отличном от pibbles) для описания своего оружия. Что касается Брауна, то нужного ему слова не существовало.

Назад: Часть III Получение знания

Дальше: 8. Эксперименты