Книга: Шесть столпов самооценки

Назад: 18. Заключение. Седьмой столп самооценки

Дальше: Приложение Б. Упражнения по завершению предложений для повышения самооценки

Приложение А. Критика других определений самооценки

Чтобы дать собственное определение самооценки, я хочу прокомментировать несколько других.

Уильям Джеймс — отец-основатель американской психологии. В его «Психологии», вышедшей в свет в 1890 году, мы встречаемся с самой первой (известной мне) попыткой дать определение самооценки.

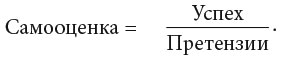

«Однажды поставив на карту все, чтобы стать психологом, я уязвлен тем, что другие разбираются в психологии лучше меня. При этом я с готовностью признаюсь в полном незнании греческого языка. Здесь мои недостатки не создают мне ни малейшего ощущения личного унижения. Если бы я претендовал на звание лингвиста, все было бы наоборот… Без попытки не бывает неудачи; без неудачи не бывает унижения. Поэтому наше самоощущение в этом мире целиком зависит от того, кем мы изначально себя ощущаем и чем занимаемся. Оно определяется соотнесением фактических обстоятельств и предполагаемых возможностей. Это дробь, в котором знаменатель — наши претензии, а числитель — наш успех. Итак,

Результат будет больше, если вырастет числитель или уменьшится знаменатель».

Во введении я отмечал, что любой, кто рассуждает о самооценке, неизбежно говорит о себе. Первое, что Джеймс сообщает нам о себе, — то, что его самооценка основана на его «рейтинге» в избранной области. Если никто не может сравниться с ним в профессионализме, самооценка удовлетворена; если кто-то его превосходит — самооценка разрушена. В определенном смысле он отдает свою самооценку на милость окружающих. При подобном положении вещей для самооценки лучше, чтобы кругом были одни неучи, — такой подход дает основания бояться чужого таланта, вместо того чтобы его приветствовать и восхищаться им. Это установка на тревожность, а не формула самооценки. Связывать последнюю с какими-либо факторами вне нашего волевого контроля, например с выбором и действиями других, означает обрекать себя на страдания. Трагедия многих людей состоит в том, что они именно так и поступают.

Если самооценка равна «успеху, поделенному на претензии», тогда, по логике Джеймса, защитить ее можно, либо нарастив успешность, либо снизив претензии. Это значит, что человек, ни на что не претендующий, но достигающий успеха в какой-либо сфере, и личность с высокими достижениями и сильным характером равны по степени самооценки. Я не думаю, что здравомыслящие люди способны прийти к такому выводу. Индивиды со стремлениями столь низкими, что их можно удовлетворить бездумно и без усилий, не обладают заметным психологическим благополучием.

Соответствие нашего образа жизни нашим личным критериям и ценностям (которые Джеймс неудачно назвал претензиями) явным образом влияет на нашу самооценку.

Формула Джеймса как раз и привлекает внимание к этой закономерности. Но в буквальном смысле Джеймс не столько дал полноценное определение самооценки, сколько описал, чем она обусловлена, — и не только у некоторых неудачливых бедолаг, но и у каждого из нас.

Одна из лучших книг по нашей теме — это The Antecedents of Self-Esteem Стэнли Куперсмита. Вот что он пишет:

«Под самооценкой мы имеем в виду оценку, которую дает себе и обычно поддерживает в себе индивид. Она отражает одобрительное или неодобрительное отношение и указывает, в какой степени человек считает себя способным, значительным, успешным и достойным. Короче говоря, самооценка — это личное мнение человека о своих достоинствах, которое выражается в его отношении к самому себе».

По сравнению с Джеймсом подобная формулировка представляет собой большой шаг вперед. И все же она оставляет без ответа некоторые вопросы.

«Способным» на что? Все мы в одних областях способны на что-то, а в других — нет. Способны в отношении всего, что бы ни предприняли? Значит ли такая трактовка, что недостаток компетентности ущемляет самооценку? Не думаю, что Куперсмит имел в виду именно это, но этот вывод напрашивается сам собой.

Аналогично возникают вопросы: как понимать слово «значительным»? Значительным в чьих именно глазах и согласно каким критериям?

«Успешным» — в финансовом, карьерном или социальном смысле? Успешным относительно чего? Автор не описывает степень успешности, а лишь утверждает: самооценка связана с идеей «видеть себя успешным» — совершенно другая, более тревожная трактовка.

«Достойным» чего? Счастья? Денег? Любви? Всего, чего ни пожелаешь? Создается ощущение, что под словом «достойный» Куперсмит имеет в виду многое из того, что я сформулировал выше в своем определении, хоть и не говорит этого явно.

Еще одно определение предлагают Ричард Л. Беднар, М. Гавейн Уэллс и Скотт Р. Петерсон в книге Self-Esteem: Paradoxes and Innovations in Clinical Theory and Practice:

«Скажем в скобках, что мы определяем самооценку как субъективное, продолжительное и реалистичное чувство самоодобрения. Это проявление того, как индивид видит и расценивает собственное эго на самых фундаментальных уровнях психологического опыта. Тогда в ключевом смысле самооценка — это продолжительное эмоциональное ощущение личной ценности, основанное на адекватном самовосприятии».

«Самоодобрение» — чего именно? Всего, что касается эго, от физической внешности и поступков до интеллектуальной деятельности? Авторы умалчивают об этом. «Видит и расценивает собственное эго» — по каким показателям или критериям? «Продолжительное эмоциональное ощущение личной ценности» — что это значит? Правда, несмотря на недомолвки, в этой формулировке мне нравится вывод о том, что истинная самооценка основана на реальности.

Одно из самых известных определений самооценки приводится в работе Toward a State of Esteem: The Final Report of the California Task Force to Promote Self and Personal and Social Responsibility:

«Одобрение моего личного достоинства и значимости, обладание характером, позволяющим отвечать за себя и поступать ответственно по отношению к другим».

В этом определении мы сталкиваемся с тем же отсутствием конкретики, что и в других: «достоинство и значимость» — в связи с чем? Есть и еще одна проблема. В формулировку включено то, что очевидным образом является базовым источником здоровой самооценки (отвечать за себя и поступать ответственно по отношению к другим). Но описание состояния должно объяснять, что это за состояние, а не как оно было достигнуто. Возникает вопрос: имели ли специалисты, предложившие такую трактовку, намерение объяснить нам, что безответственные поступки по отношению к другим не позволят обрести здоровую самооценку? Если так, то они, вероятно, правы, но тогда что это такое — часть определения или совершенно иной аспект? (Почти наверняка это определение явилось результатом «политических», а не научных соображений. Попытка убедить читателей, что чемпионы по наращиванию самооценки не культивируют мелочный, безответственный «эгоизм».)

Наконец, в движении за самооценку есть те, кто говорит: «Самооценка означает, что я способен и достоин любви».

И снова приходится спросить: «Способен на что?». Я отличный лыжник, блестящий юрист и первоклассный повар. Однако я не чувствую себя достаточно компетентным, чтобы независимо судить о моральных ценностях, привитых мне матерью, потому что мое ощущение можно выразить словами: «Кто я такой, чтобы знать?». Так насколько в этой ситуации я «способен»? Есть ли у меня самооценка?

Что касается «достойного любви», это действительно одна из характеристик здоровой самооценки. Как и ощущение себя достойным счастья и успеха. И что здесь важнее? Наверное, любовь, потому что счастье и успех даже не упоминаются. А на каком основании?

Я не стану усердствовать в критике, приводя новые примеры, — в них вы увидите все те же проблемы, только в разных вариациях.

Назад: 18. Заключение. Седьмой столп самооценки

Дальше: Приложение Б. Упражнения по завершению предложений для повышения самооценки