Книга: Чем больше привычек, тем меньше свободы

Назад: Критика чистого познания

Дальше: Возвышенное и прекрасное у человека

Об изначально злом в человеческой природе

Поскольку мораль основана на понятии о человеке как существе свободном, но именно поэтому и связывающем себя через свой разум безусловными законами, она, для того чтобы познать свой долг, не нуждается в других мотивах, кроме самого закона.

…всякий поступок должен быть сам по себе взвешен по моральному закону, прежде чем он будет направлен на счастье других.

* * *

Если вы представите себе человека, который уважает моральный закон и которому приходит на ум мысль (он вряд ли может избежать ее), какой мир, руководствующийся практическим разумом, он создал бы, если бы это было в его силах, и притом так, чтобы и сам он оставался в нем как его часть, – то, если бы ему был предоставлен выбор, он не только остановился бы именно на таком, какой порождает моральная идея о высшем благе, но и выразил бы также желание, чтобы мир вообще существовал, потому что моральный закон желает, чтобы высшее возможное через нас благо было осуществлено…

* * *

Цель, которая заключает в себе необходимое и вместе с тем достаточное условие всех остальных, есть конечная цель. Личное счастье есть субъективная конечная цель разумных существ в мире…

* * *

Но если должно мыслить самое строгое соблюдение морального закона как причину достижения высшего блага (как цели), – то, так как человеческой способности недостаточно, для того чтобы привести счастье в мире в полное согласие с достойностью быть счастливым необходимо признать всемогущее моральное существо как владыку мира, предусмотрительностью которого это и совершается, т. е. мораль неизбежно ведет к религии.

* * *

Граница между глупостью и разумностью столь незаметна, что, долго идя путем одной из них, трудно не коснуться иногда хоть сколько-нибудь и другой.

* * *

…заповедь «повинуйся начальству» также моральна и соблюдение ее, как и всех других обязанностей, может быть отнесено к религии, то сочинению, которое посвящено определенному понятию религии, подобает самому подавать пример такого повиновения. Богослов, которому (поручено) судить о книгах, может быть назначен для того, чтобы он заботился лишь о спасении пределов этого закона.

* * *

Но основывающемуся на Библии богословию в области наук противостоит философское богословие – вверенное достояние другого факультета. Если только оно остается в пределах одного лишь разума и пользуется для подтверждения и объяснения своих положений историей, языками, книгами всех народов, даже Библией, но только для себя не вводя эти положения в библейское богословие и не пытаясь изменить те его официальные учения, исключительное право на которые имеют духовные лица, оно должно пользоваться полной свободой распространения, насколько хватит его учености.

…основывающийся на Библии богослов может быть единодушен с философом или считать, что он должен его опровергнуть, если только он его слушает. Ведь именно таким образом он заранее может быть во всеоружии против всяких затруднений, перед которыми его может поставить философ.

* * *

Так как откровение может по крайней мере включать в себя и религию чистого разума, а религия разума, наоборот, не может содержать в себе историческое содержание откровения, то я могу рассматривать первое как более широкую сферу веры, которая заключает в себе религию разума как более узкую сферу (не как два вне друг друга находящихся круга, а как два концентрических круга), и в пределах последней философ должен считать себя учителем чистого разума при этом, следовательно, отвлечься от всякого опыта.

* * *

…между разумом и священным писанием можно найти не только совместимость, но и единство, так что тот, кто следует одному из них (под руководством моральных понятий), обязательно встретится и с другим. Если же этого не случится, то или у одного человека будет две религии, что нелепо, или будет религия и культ. А в последнем случае, так как культ не есть (в отличие от религии) цель сама по себе, а имеет ценность только как средство, оба они иногда могут смешиваться вместе, чтобы на короткое время соединиться, но потом, как масло и вода, снова отделиться друг от друга, и чисто моральное (религия разума) должно всплыть наверх.

* * *

То, что мир во зле лежит, – это жалоба, которая так же стара, как история, даже как еще более старая поэзия, более того, как самая старая. Тем не менее, у всех мир начинается с добра – с золотого века, с жизни в раю или с еще более счастливой жизни в общении с небесными существами. Но это счастье скоро исчезает у них как сон, и впадение в злое (моральное, с которым всегда в ногу идет и физическое) ускоренным шагом торопится к худшему, так что мы теперь (но это теперь старо, как история) живем в последние времена, на пороге у нас день страшного суда и светопреставление.

* * *

…дабы назвать человека злым, надо иметь возможность из некоторых его поступков, даже из одного-единственного сознательно злого поступка a priori сделать вывод о злой максиме, лежащей в основе, а из этой максимы – о заложенном в каждом субъекте основании всех отдельных морально злых максим, которое само в свою очередь есть максима.

* * *

Но так как легко может случиться, что ошибаются и в том и другом мнимом опыте, то возникает вопрос: не возможно ли, по крайней мере, что-то среднее, а именно, что человек как член рода своего ни добр, ни зол, или во всяком случае может быть и тем и другим, т. е. отчасти добрым, а отчасти злым? Человека, однако, называют злым не потому, что он совершает злые (противные закону) поступки, а только потому, что эти поступки таковы, что дают возможность сделать вывод о его злых максимах.

* * *

Но для учения о нравственности вообще очень важно не допускать, насколько возможно, никакой моральной середины ни в поступках (adiaphora), ни в человеческих характерах, так как при такой двойственности всем максимам грозит опасность утратить определенность и устойчивость.

* * *

…основание злого находится не в каком-либо объекте, который определяет произвол через склонность, и не в каком-либо естественном побуждении, а только в правиле, которое произвол устанавливает себе для применения своей свободы, т. е. в некоторой максиме. О максиме уже нельзя спрашивать дальше, что в человеке есть субъективное основание признания этой, а не противоположной ей максимы.

* * *

…человек (от природы) или нравственно добр, или нравственно зол. Но каждому может легко прийти на ум вопрос, верно ли такое противопоставление и не может ли каждый утверждать, что человек от природы ни то ни другое или что он и то и другое одновременно, а именно в одних отношениях добр, а в других зол.

* * *

Только моральный закон сам по себе есть мотив в суждении разума, и тот, кто делает его своей максимой, морально добр. Если же закон не определяет чьего-либо произвола в отношении того или иного поступка, касающегося данного закона, то на этот произвол должен иметь влияние противоположный ему мотив.

* * *

Величие закона (подобно закону на Синае) внушает благоговение (не страх, который отталкивает, и не прелесть, которая вызывает непринужденность), которое возбуждает чувство уважения подчиненного к своему повелителю, а в данном случае, так как повелитель заложен в нас самих, – чувство возвышенности нашего собственного назначения, что увлекает нас больше, чем все прекрасное.

* * *

Морально безразличный поступок (adiaphoron morale) был бы тогда поступком, который следует из одних лишь законов природы и, таким образом, вообще не имеет отношения к нравственному закону как закону свободы, при этом он не есть факт и в отношении его не бывают, да и не нужны, ни предписание, ни запрет.

* * *

Однако если иметь в виду те привлекательные последствия, которые добродетель распространяла бы в мире, если бы она везде нашла себе применение, то в этом случае морально направленный разум примешивает чувственность (через воображение). Геркулес стал мусагетом только тогда, когда он одолел чудовищ, – занятие, которое заставляет содрогаться этих добрых сестер.

* * *

Образ мыслей, т. е. первое субъективное основание признания максим, может быть только одним и направлен на все применение свободы вообще. Но сам образ мыслей должен быть принят свободным произволом, иначе он не может быть вменен.

* * *

Рабское настроение духа не может существовать без скрытой ненависти к закону, а радость от исполнения своего долга (а не удобство от признания его) есть признак подлинно добродетельного образа мыслей даже в благочестии, состоящем не в самобичевании кающегося грешника (самобичевание очень двусмысленно и обычно есть только внутренний упрек в том, что не соблюдены правила благоразумия), а в твердом намерении поступать в будущем лучше, и такое намерение, воодушевляемое успехом, не может не вызывать радостное настроение духа, без которого никогда нет уверенности, что добро полюбилось, т. е. принято в максиму.

* * *

…образ мыслей в отношении морального закона никогда не индифферентен (никогда не может быть ни тем, ни другим – ни добрым, ни злым). Но он также не может в некоторых отношениях быть добрым, а в других – одновременно и злым. В самом деле, если он в одном отношении добр, то это значит, что он принял моральный закон в свою максиму.

* * *

Задатки животности в человеке можно подвести под общую рубрику физического и чисто механического себялюбия, т. е. такого, для которого не требуется разум. Они троякого вида: во-первых, стремление к самосохранению; во-вторых, к продолжению рода своего через влечение к другому полу и к сохранению того, что производится при сочетании с ним; в-третьих, к общению с другими людьми, т. е. влечение к общительности. Им могут быть привиты всевозможные пороки (которые, однако, не возникают сами собой из этих задатков как корня). Их можно назвать пороками естественной грубости, и при наибольшем отступлении от целей природы они становятся скотскими пороками: обжорства, похоти и дикого беззакония (по отношению к другим людям).

* * *

Задатки человечности можно подвести под общую рубрику физического, правда, но сравнительного себялюбия (для чего требуется разум), а именно (как наклонность) судить о себе как о счастливом или несчастном только по сравнению с другими.

* * *

Задатки личности – это способность воспринимать уважение к моральному закону как сам по себе достаточный мотив произвола. Способность воспринимать уважение к моральному закону в нас была бы моральным чувством, которое само по себе еще не составляет цели естественных задатков…

* * *

…все грубые люди имеют предрасположение к опьяняющим напиткам, ибо хотя многие из них еще не знают охмеления и, следовательно, еще не желают того, что его вызывает, но достаточно дать им хоть раз попробовать такие напитки, чтобы породить у них почти неистребимое желание этих напитков. Между предрасположением и склонностью, которая предполагает уже знакомство с объектом желания, находится еще инстинкт – ощущаемая потребность что-то делать или чем-нибудь наслаждаться, о чем мы еще не имеем никакого понятия (как художественный инстинкт у животных или половое влечение).

* * *

То, что отдельный человек добр или зол не дает основания полагать, что этот характер относится ко всему роду.

* * *

Суждение человек зол. выражает только то, что человек сознает моральный закон и, тем не менее, принимает в свою максиму (случайное) отступление от него. Сказать, что он зол от природы, – значит сказать, что это относится к нему как члену рода человеческого не в том смысле, что это качество будто бы вытекает из понятия его рода (из понятия человека вообще, в таком случае оно было бы необходимым), а в том, что по тому, что знают о нем из опыта, о нем нельзя судить иначе, или что это можно предположить как субъективно необходимое в каждом, даже самом лучшем, человеке.

* * *

Всякое предрасположение бывает или физическим, т. е. относится к произволу человека как существа природы, или моральным, т. е. относится к произволу его как морального существа. В первом смысле нет никакого предрасположения к морально злому, так как морально злое должно возникать из свободы, а физическое предрасположение (которое основывается на чувственных побуждениях) к какому-нибудь применению свободы, будет ли оно направлено на доброе или на злое, есть противоречие. Итак, предрасположение к злому может укорениться только в моральной способности произвола. Но нравственно злым (т. е. подлежащим вменению) может быть только наше собственное действие (Tat).

* * *

Но между человеком добрых нравов (bene moratus) и нравственно добрым человеком (moraliter bonus) нет никакого различия (по крайней мере, не должно быть), поскольку дело касается соответствия поступков с законом, разве лишь что у одного не всегда, быть может, даже никогда, а у другого всегда закон – единственный и высший мотив. О первом можно сказать: он соблюдает букву закона (т. е. в том, что касается его поступка, предписываемого законом); а о втором: он соблюдает дух закона (дух морального закона состоит в том, что один этот закон достаточен как мотив). То, что совершается не на основе этой веры, есть грех (по образу мыслей).

Каждое государство, пока рядом с ним находится другое, которое оно надеется покорить, стремится к расширению путем подчинения этого государства и таким образом стремится стать универсальной монархией, таким строем, при котором должна быть уничтожена всякая свобода, а вместе с ней (как ее следствие) добродетель, вкус и наука.

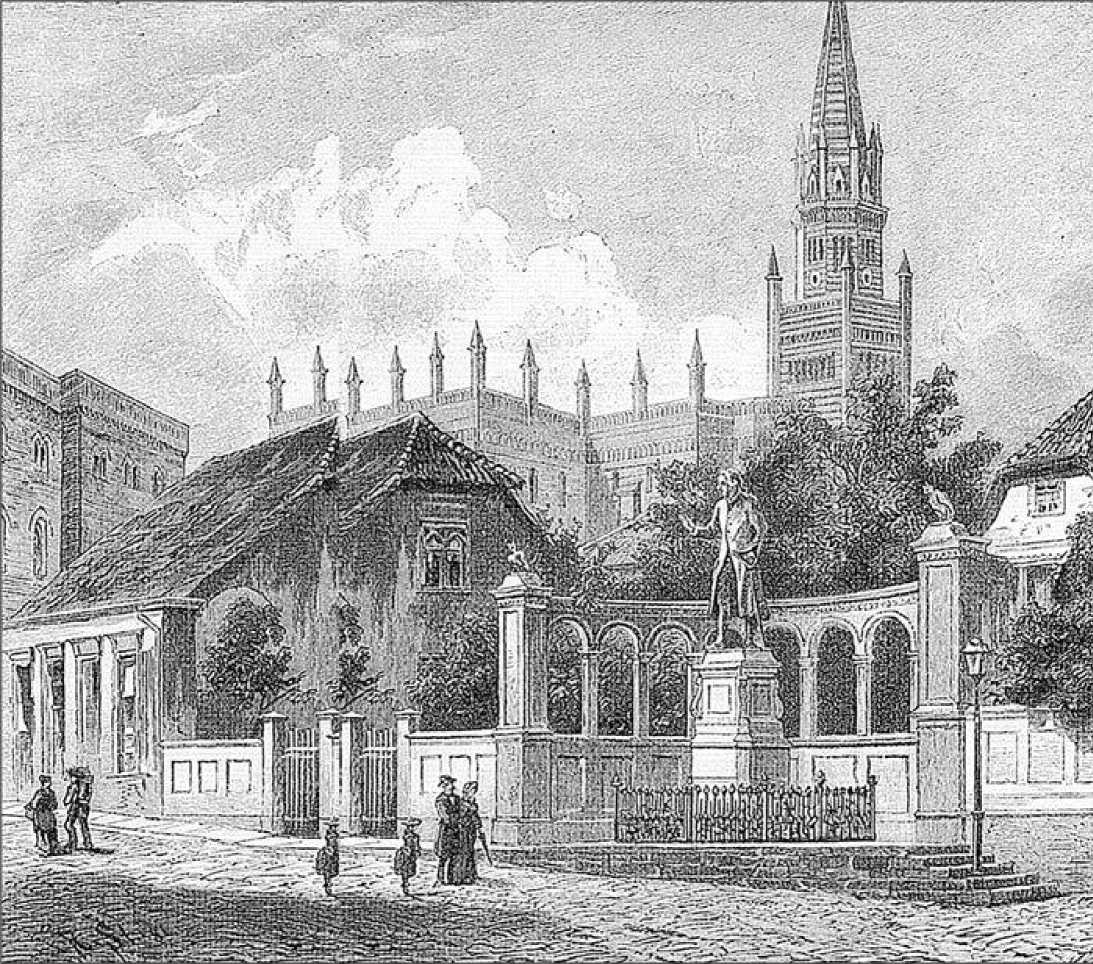

Памятник И. Канту в Кёнигсберге на своем первом месте. Гравюра начала XIX в.

* * *

Мыслить себя существом, действующим свободно и, тем не менее, избавленным от соответствующего такому существу закона (морального), значило бы мыслить причину, действующую без всякого закона (ведь определение по законам природы отпадает ввиду свободы), что само себе противоречит.

* * *

Человек (даже самый худший), каковы бы ни были его максимы, не отрекается от морального закона, так сказать, как мятежник (с отказом от повиновения). Скорее, этот закон в силу моральных задатков человека действует на него неотразимо. И если бы этому не противодействовали другие мотивы, то он принял бы его как достаточную побудительную причину произвола в свою высшую максиму, т. е. он был бы морально добрым.

* * *

…различие между тем, добрый ли человек или злой, заключается не в различии между мотивами, которые он принимает в свою максиму (не в ее материи), а в субординации (в ее форме): который из указанных двух мотивов делает он условием другого. Следовательно, человек (даже лучший) зол только потому, что, принимая мотивы в свои максимы, он переворачивает их нравственный порядок: он, правда, принимает в них моральный закон рядом с законом себялюбия, но, так как он убеждается в том, что один не может существовать рядом с другим, а должен подчиняться другому как своему высшему условию, он делает мотивы себялюбия и его склонности условием соблюдения морального закона, тогда как, напротив, последний как высшее условие удовлетворения первого должен был бы быть принят во всеобщую максиму произвола как единственный мотив.

* * *

…когда мы исследуем происхождение злого, мы вначале не принимаем еще в расчет предрасположения к нему (как peccatum in potentia), a принимаем во внимание лишь действительно злое в данных поступках по его внутренней возможности и по тому, что для их совершения должно соединиться в произволе.

* * *

…злонравность человеческой природы следует называть не столько злостностью в буквальном смысле слова, т. е. намерением (субъективным принципом максим) принимать в качестве мотива в свою максиму злое как злое (ибо это дьявольское намерение), сколько извращенностью сердца, которое по результату именуется также злым сердцем.

* * *

Один член английского парламента сгоряча позволил себе высказать такое мнение: «Каждый человек имеет ту цену, за которую он себя отдает». Если это верно (что каждый сам может решить); если вообще нет добродетели, для которой нельзя найти степень искушения, способную опрокинуть ее; если решение вопроса о том, добрый или злой дух склонит нас на свою сторону, зависит от того, кто больше предлагает и более аккуратно платит – то о человеке вообще было бы верным сказанное апостолом: «Здесь нет никакого различия, здесь все грешники, нет никого, кто делал бы доброе (по духу закона), даже ни одного человека».

* * *

Каждый злой поступок, если ищут происхождение его в разуме, надо рассматривать так, как если бы человек дошел до него непосредственно из состояния невинности. В самом деле, каково бы ни было его прежнее поведение и каковы бы ни были воздействовавшие на него естественные причины, а также заключались ли они в нем или были вне его, все же его поступок свободен и не определен ни одной из этих причин; следовательно, о нем можно и должно судить как о первоначальном проявлении его произвола.

Вполне справедливо говорят, что человеку вменяются и последствия, вытекающие из его прежних свободных, но противных закону поступков, но этим хотят сказать только то, что нет необходимости прибегать к этой отговорке и решать, могут ли последствия быть свободными или нет, так как уже в сознательно свободном поступке, который был их причиной, имеется достаточное основание для вменения.

* * *

Злое могло возникнуть только из морально злого (а не из одной лишь ограниченности нашей природы); и все же первоначальные задатки (которые никто другой не мог испортить, кроме самого человека, если ему должна быть вменена эта испорченность) суть задатки доброго. Для нас, следовательно, нет никакой понятной причины того, откуда впервые могло бы появиться в нас морально злое.

* * *

По [священному] писанию, зло начинается не из лежащего в основе предрасположения ко злу, так как иначе начало его не возникало бы из свободы, а с греха (под которым подразумевается нарушение морального закона как божественной заповеди); состояние же человека до всякого предрасположения к злому называется состоянием невинности.

* * *

Восстановление первоначальных задатков доброго в нас есть, следовательно, не приобретение утраченного побуждения к доброму, ибо это побуждение, состоящее в уважении к моральному закону, мы никогда потерять не можем, а если бы это было возможно, то мы никогда не могли бы приобрести его вновь.

* * *

Первоначально доброе есть святость максим в исполнении своего долга, благодаря чему человек, принимающий эту чистоту в свою максиму, хотя от этого еще сам не становится святым (ведь между максимой и действием еще большое расстояние), но встает на путь к тому, чтобы приблизиться к ней в бесконечном движении вперед.

* * *

Если допустить, что, для того чтобы стать добрым или лучшим, необходимо еще сверхъестественное содействие, то, будет ли оно состоять в уменьшении препятствий или в положительной помощи, человек должен до этого сделать себя достойным получить его и принять эту помощь (это немаловажно), т. е. принять в свою максиму положительное увеличение силы, благодаря чему только и становится возможным вменение ему доброго и признание его добрым человеком.

* * *

Ни один человек, для которого моральность не безразлична, не может иметь удовольствие от себя и даже не может не чувствовать сильное отвращение к себе, если он осознает такие максимы, которые не согласуются с моральным законом в нем. Это можно назвать основанной на разуме любовью к себе самому, которая препятствует всякому смешению других причин удовлетворенности последствиями своих поступков (под именем обретаемого этим счастья) с мотивами произвола.

* * *

Счастье в соответствии с нашей природой для нас как существ, зависимых от предметов чувственности, – это первое и то, чего мы желаем безусловно. И оно же в соответствии с нашей природой (если вообще хотят так называть то, что нам прирождено) как наделенных разумом и свободой существ далеко не первое и не есть безусловно предмет наших максим; первое и безусловно предмет наших максим – это достойность быть счастливым, т. е. соответствие всех наших максим с моральным законом.

* * *

Но в нашей душе есть нечто одно, что, если мы в него хорошенько всмотримся, мы уже не перестанем рассматривать с величайшим удивлением, и – когда удивление правомерно – оно возвышает душу. Это первоначальные моральные задатки в нас вообще.

* * *

Человек считает себя добродетельным, если он чувствует себя твердым в максимах исполнения своего долга, хотя и не из высшего основания всех максим, а именно не из чувства долга; неумеренный, например, возвращается к умеренности ради здоровья, лжец – к истине ради чести, несправедливый – к гражданской честности ради покоя или выгоды и т. д. Все это исходя из превозносимого принципа счастья.

* * *

Тем, что ставят в пример доброго человека (что касается законосообразности поступка) и дают своим ученикам в области морали судить о нечистоте некоторых максим по действительным мотивам поступков, задатки доброго необычайно развиваются и постепенно переходят в образ мыслей, так что долг ради одного только долга начинает получать в их сердцах заметный вес. Но учить удивляться добродетельным поступкам, каких бы жертв они ни стоили, – это еще не то настоящее настраивание, которое должно расположить ученика к морально доброму.

* * *

Для того, кто вникает в умопостигаемое основание сердца (всех максим произвола), для кого, следовательно, эта бесконечность движения вперед есть единство, т. е. для бога, это значит быть действительно хорошим (ему угодным) человеком; и постольку это изменение можно рассматривать как революцию; но в суждении людей, которые себя и силу своих максим могут оценивать только по тому, насколько они одерживают верх над чувственностью во времени, это изменение есть никогда не прекращающееся стремление к лучшему, стало быть, постепенная реформа предрасположена к злому как извращенного образа мыслей.

* * *

Но если человек в основании своих максим испорчен, то как же возможно, чтобы он собственными силами был в состоянии совершить эту революцию и сам собой сделался добрым человеком? И все же долг повелевает быть таким, а повелевает он нам только то, что для нас исполнимо.

* * *

Ставшее навыком твердое решение исполнять свой долг и называется добродетелью по эмпирическому характеру (virtus phaenomenon). Она имеет, следовательно, постоянную максиму законосообразных поступков; мотивы, в которых нуждается для этого произвол, можно брать откуда угодно.

* * *

Каждый должен будет признаться, что он не знает, не станет ли он колебаться в своем решении, если представится такой случай. Тем не менее, долг повелевает ему безусловно: он должен оставаться ему верным; и отсюда он справедливо заключает, что он необходимо должен также и мочь это…

* * *

Теорией называют совокупность правил, даже практических, когда эти правила мыслятся как принципы в некоторой всеобщности, и притом отвлеченно от множества условий, которые, однако, необходимо имеют влияние на их применение. Наоборот, практикой называется не всякое действование, а лишь такое осуществление цели, какое мыслится как следование определенным, представленным в общем виде принципам деятельности.

* * *

…никто не может выдавать себя за человека практически опытного в той или иной науке и вместе с тем презирать теорию, если только он не хочет показать, что он невежда в своей специальности, поскольку думает, что, когда он предпринимает наугад разные попытки и приобретает новый опыт, не накапливая при этом определенных принципов (которые, собственно, и составляют то, что называется теорией) и не осмысливая своего дела как чего-то целого (которое, если при этом поступают методически, и называется системой), он может идти дальше, чем его в состоянии повести теория.

* * *

…в теории, которая основана на понятии долга, опасение относительно пустой идеальности этого понятия совершенно отпадает. В самом деле, не было бы долгом стремиться к определенному действию нашей воли, если бы это действие не было возможно и в опыте (все равно, мыслится ли он как законченный или как постоянно приближающийся к законченности).

* * *

…если моральный закон повелевает, что мы теперь должны быть лучше, то отсюда неизбежно следует, что нам необходимо и уметь это. Положение о прирожденном злом никакого применения в моральной догматике не имеет, ибо ее предписания заключают в себе те же обязанности и они имеют ту же силу, будет ли предрасположение к нарушению их в нас или нет.

Соединить понятие свободы с идеей о боге как необходимом существе не представляет никакой трудности, потому что свобода состоит не в случайности поступка (будто он вовсе не детерминирован основаниями), т. е. не в индетерминизме (будто для бога одинаково должно быть возможным делать доброе или злое, если его действие называть свободным), а в абсолютной спонтанности, которая подвергается опасности только при предетерминизме, согласно которому определяющее основание поступка находится в прошлом времени, стало быть, так, что теперь поступок уже не в моей власти, а в руках природы и неодолимо меня определяет; и тогда это затруднение отпадает, ибо в Боге нельзя мыслить какую-либо последовательность во времени.

* * *

Но все религии можно разделить на религию снискания благосклонности (одного лишь культа) и на моральную, т. е. религию доброго образа жизни. По первой человек или льстит себя мыслью: бог может сделать его навеки счастливым без того, чтобы для этого нужно было стать лучше (с помощью отпущения его погрешений); или же, если это кажется ему невозможным, бог может сделать его лучше, без того, чтобы ему самому надо было сделать для этого что-то большее, чем попросить об этом. А так как перед лицом всевидящего существа просить – значит не более как желать, то и никакого действия, собственно говоря, не было бы; ведь если бы все дело было в желании, то каждый человек был бы добрым.

* * *

Понятие долга во всей своей чистоте несравненно проще, яснее и для практического применения каждому человеку понятнее и естественнее, чем всякий мотив, почерпнутый из понятия счастья или смешанный с ним и принимающий его в соображение (что всегда требует много искусства и размышления); даже в суждении самого обыденного человеческого разума понятие долга, если только оно доходит до этого разума и притом обособленно от такого мотива и даже в противоположность ему доходит до человеческой воли, оказывается гораздо более сильным, проникающим глубже и сулящим больший успех, нежели все побуждения, заимствованные от низшего, своекорыстного принципа.

* * *

Без сомнения, у воли должны быть мотивы; но эти мотивы суть не те или иные желаемые как цели объекты, относящиеся к физическому чувству, а только сам ничем не обусловленный закон; расположение воли к подчинению этому закону как безусловному принуждению называется моральным чувством; значит, это чувство не причина, а следствие определения воли, и оно нисколько не ощущалось бы нами, если бы это безусловное принуждение уже не было в нас.

Назад: Критика чистого познания

Дальше: Возвышенное и прекрасное у человека