Книга: О духовном в искусстве. Ступени. Текст художника. Точка и линия на плоскости (сборник)

Назад: V. Действие цвета

Дальше: VII. Теория

VI. Язык форм и красок

Тот, у кого нет музыки в душе,

Кого не тронут сладкие созвучья,

Способен на грабеж, измену, хитрость;

Темны, как ночь, души его движенья

И чувства все угрюмы, как Эреб:

Не верь такому: – слушай эту песню.Шекспир (пер. Т. Щепкиной-Куперник)

Музыкальный тон имеет непосредственный доступ к душе. Он тотчас находит в ней отклик, ибо у человека «музыка в душе».

«Всякому известно, что желтый, оранжевый и красный цвета вызывают и представляют идею радости и изобилия» (Делакруа).

Эти две цитаты указывают на глубокое сродство всех видов искусства вообще и особенно музыки и живописи. На этом, бросающемся в глаза, сродстве непосредственно основывается мысль Гете, что живопись должна получить свой генерал-бас. Это пророческое выражение Гете является предчувствием положения, в котором в наше время находится живопись. Положение это является исходной точкой пути, на котором живопись с помощью своих сил вырастает до искусства в абстрактном смысле и на котором она, в конце концов, достигает чисто-художественной композиции.

Для этой композиции в ее распоряжении имеются два средства:

1. Краска.

2. Форма.

Только форма может существовать самостоятельно, как изображение предмета (реального и нереального) или как чисто абстрактное ограничение пространства плоскости.

Но цвет не может. Цвет не допускает безграничного распространения. Безграничное красное можно только мыслить или духовно созерцать. Когда мы слышим слово «красное», то это красное в нашем представлении не имеет границы. Последнюю приходится, когда нужно, насильственно добавлять мысленно. Красный цвет, который мы не видим материально, а представляем себе абстрактно, вызывает, с другой стороны, более или менее точное или неточное внутреннее представление, это представление имеет чисто внутреннее физическое звучание. То, что звучит в слове «красное», не имеет самостоятельно никакого особо выраженного перехода к понятию теплого или холодного. Последнее приходится добавлять мысленно, как и более тонкие нюансы красного тона. По этой причине я называю такое духовное видение неточным. Но оно в то же время и точно, так как остается только внутреннее звучание без случайных, ведущих к деталям, склонностей к теплому или холодному и т. д. Это внутреннее звучание похоже на звук трубы или инструмента, который мы представляем себе при слове «труба» и пр., причем подробности отсутствуют. Мы мыслим именно этот звук без различий, обуславливаемых звучанием на открытом воздухе, в закрытом помещении, или зависящих от того, одна ли это труба или их несколько, и играет ли на трубе охотник, солдат или виртуоз.

Когда мы хотим, однако, передать этот красный звук в материальной форме (как в живописи), то мы должны:

1) выбрать определенный тон из бесконечного ряда различных оттенков красного, то есть, так сказать, охарактеризовать его субъективно и 2) отграничить его на плоскости, отграничить от других цветов, которые обязательно присутствуют, которых ни в коем случае нельзя избежать и благодаря которым (путем отграничения и соседства) изменяется субъективная характеристика (получает объективную оболочку); здесь заметным становится объективный призвук.

Это неизбежное взаимоотношение формы и краски приводит нас к наблюдению воздействия формы на краску. Сама форма, даже если она совершенно абстрактна и подобна геометрической, имеет свое внутреннее звучание, является духовным существом с качествами, которые идентичны с этой формой. Подобным существом является треугольник (без дальнейшего уточнения – является ли он остроконечным, плоским, равносторонним): он есть подобное существо с присущим лишь ему одному духовным ароматом. В связи с другими формами этот аромат дифференцируется, приобретает призвучные нюансы, но по существу остается неизменным, как аромат розы, который никак нельзя принять за аромат фиалки. Так же обстоит дело и с квадратом, кругом и всеми возможными другими формами. Итак, это такой же случай, как описанный выше случай с красным цветом; субъективная субстанция в объективной оболочке.

Здесь становится ясным взаимоотношение формы и краски. Треугольник, закрашенный желтым, круг – синим, квадрат – зеленым, снова треугольник, но зеленый, желтый круг, синий квадрат и т. д. Все это совершенно различные и совершенно различно действующие существа.

При этом легко заметить, что одна форма подчеркивает значение какого-нибудь цвета, другая же форма притупляет его. Во всяком случае, резкая краска в остроконечной форме усиливается в своих свойствах (напр., желтый цвет в треугольнике). Цвета, склонные к углублению, усиливают свое воздействие при круглых формах (напр., синий цвет в круге).

С другой стороны, разумеется, ясно, что несоответствие между формой и цветом не должно рассматриваться как что-то «негармоничное», напротив того, это несоответствие открывает новую возможность, а также и гармонию.

Так как количество красок и форм бесконечно, то бесконечно и число комбинаций и в то же время действия. Этот материал неистощим.

Во всяком случае форма в более узком смысле есть не что иное, как отграничение одной плоскости от другой. Такова ее внешняя характеристика. А так как во всем внешнем обязательно скрыто и внутреннее (обнаруживающееся сильнее или слабее), то каждая форма имеет внутреннее содержание. Итак, форма есть выражение внутреннего содержания. Такова ее внутренняя характеристика. Здесь следует вспомнить недавно приведенный пример с фортепиано, пример, где вместо «цвета» мы ставим «форму»; художник – это рука, которая путем того или иного клавиша (= формы) должным образом приводит человеческую душу в состояние вибрации. Ясно, что гармония форм должна основываться только на принципе целесообразного прикосновения к человеческой душе.

Мы назвали здесь этот принцип принципом внутренней необходимости.

Указанные две стороны формы являются в то же время двумя ее целями. Поэтому внешнее отграничение исчерпывающе целесообразно только тогда, когда оно наиболее выразительно выявляет внутреннее содержание формы. Внешняя сторона, т. е. отграничение, для которого форма в данном случае является средством, может быть очень различной.

Но, несмотря на все разнообразие, которое может принимать форма, она все же никогда не может переступить через две внешние границы, а именно: 1) или форма как отграничение имеет целью путем этого отграничения выделить материальный предмет из плоскости, т. е. нанести этот материальный предмет на плоскость, или же 2) форма остается абстрактной, т. е. она не обозначает никакого реального предмета, а является совершенно абстрактным существом. Подобными, чисто абстрактными существами – которые, как таковые, имеют свою жизнь, свое влияние и свое действие – являются квадрат, круг, треугольник, ромб, трапеция и бесчисленные другие формы, которые становятся все более сложными и не имеют математических обозначений. Все эти формы являются равноправными гражданами в царстве абстрактного.

Между этими двумя границами имеется бесчисленное количество форм, в которых налицо оба элемента и где перевешивает или материальное, или абстрактное.

В настоящее время эти формы являются сокровищем, из которого художник заимствует отдельные элементы своих произведений.

В наши дни художник не может обойтись одними чисто абстрактными формами. Для него эти формы слишком неточны. Ограничиться только неточным значит лишить себя многих возможностей, значит исключить чисто человеческое и сделать бедными свои средства выражения.

С другой стороны, в искусстве нет и совершенно материальных форм. Невозможно точно передать материальную форму: художник поневоле подчиняется своему глазу, своей руке, которые в данном случае более художественны, чем его душа, не желающая выйти за пределы фотографических целей. Сознательный художник, однако, не может удовольствоваться протоколированием физического предмета; он непременно будет стремиться придать передаваемому предмету выражение – то, что раньше считалось идеализацией, позже называлось стилизацией, а завтра будет называться как-нибудь иначе.

Эта невозможность и бесполезность (в искусстве) бесцельно копировать предмет, это стремление извлечь из предмета выразительное, являются исходными пунктами, от которых начинается дальнейший путь художника – «от литературной» окраски предмета к чисто художественным (или живописным) целям. Этот путь ведет к элементу композиции.

Чисто художественная композиция ставит перед собой две задачи по отношению к форме:

1. Композицию всей картины.

2. Создание отдельных форм, стоящих в различных комбинациях друг к другу, но которые подчиняются композиции целого. Так несколько предметов (реальных, а при случае и абстрактных) в картине подчиняются одной большой форме и изменяются так, чтобы они подошли к этой форме, образовали эту форму. Здесь отдельная форма может оставаться индивидуально мало звучащей, она в первую очередь служит для образования большой композиционнной формы и должна рассматриваться, главным образом, как элемент последней. Эта отдельная форма построена именно так, а не иначе: не потому, что ее собственное внутреннее звучание, независимо от большой композиции, непременно этого требует, а главным образом, потому, что она предназначена служить строительным материалом для этой большой композиции.

Проследим здесь первую задачу – композицию всей картины, как ее конечную цель.

В искусстве таким образом постепенно все больше выступает на передний план элемент абстрактного, который еще вчера робко и еле заметно скрывался за чисто материалистическими стремлениями. Это возрастание и, наконец, преобладание абстрактного естественно. Это естественно, так как чем больше органическая форма оттесняется назад, тем больше само собою выступает на передний план и выигрывает в звучании абстрактное.

Остающееся органическое имеет, однако, как мы сказали, свое собственное внутреннее звучание, которое или тождественно с внутренним звучанием второй составной части той же самой формы (абстрактного в ней), – это простая комбинация обоих элементов, или же может быть другой природы, – это сложная и, возможно, необходимая дисгармоничная комбинация. Но, во всяком случае, в избранной форме органическое продолжает звучать, даже если это органическое совсем оттеснено на задний план. Поэтому большое значение имеет выбор реального предмета. В двузвучии (духовном аккорде) обеих составных частей формы органическое может или поддерживать абстрактное (путем созвучия или отзвука) или мешать ему. Предмет может иметь лишь случайное звучание, которое, будучи заменено другим, не изменяет существенно основного звучания.

Ромбовидная композиция строится, например, из нескольких человеческих фигур. Мы проверяем ее своим чувством и задаем себе вопрос: безусловно ли необходимы для композиции человеческие фигуры или же мы могли бы заменить их другими органическими формами, причем так, чтобы основное внутреннее звучание композиции не страдало от этого?

И если это так, то в этом случае мы имеем звучание предмета, когда не только оно не способствует звучанию абстрактного, но прямо вредит ему: безразличное звучание предмета ослабляет звучание абстрактного. Это действительно так не только логически, но и художественно. Значит в данном случае следовало бы или найти другой предмет, который больше соответствовал бы внутреннему звучанию абстрактного (соответствовал бы как созвучие или отзвук); или же вся форма должна вообще оставаться чисто абстрактной. Здесь мы снова можем вспомнить пример с фортепиано. На место «цвета» и «формы» следует поставит «предмет». Всякий предмет – безразлично, был бы он создан непосредственно «природой» или возник с помощью человеческой руки – является существом с собственной жизнью и неизбежно вытекающим отсюда воздействием. Человек непрерывно подвержен этому психическому воздействию. Многие результаты его останутся в «подсознании» (но они от этого не теряют своих творческих сил и остаются живыми). Многие поднимаются на поверхность сознания. От многих человек может освободиться, закрыв свою душу их воздействию. «Природа», т. е. постоянно меняющееся внешнее окружение человека, непрерывно приводит струны фортепиано (душа) в состояние вибрации, пользуясь клавишами (предметами) Эти воздействия, часто кажущиеся нам хаотическими, состоят из трех элементов: воздействия цвета предмета, его формы и независимого от цвета и формы воздействия самого предмета.

Но вот на место природы становится художник, который располагает теми же тремя элементами. Без дальнейшего мы приходим к заключению, что и здесь решающее значение имеет целесообразность. Таким образом ясно, что выбор предмета – дополнительно звучащий элемент в гармонии форм – должен основываться только на принципе целесообразного прикосновения к человеческой душе. Таким образом и выбор предмета исходит из принципа внутренней необходимости.

Чем свободнее абстрактный элемент формы, тем чище и притом примитивнее его звучание. Итак, в композиции, где телесное более или менее излишне, можно также более или менее пренебречь этим телесным и заменить его чисто абстрактным или полностью переведенными в абстрактное телесными формами. В каждом случае такого перевода или такого внесения в композицию чисто абстрактной формы единственным судьей, руководителем и мерилом должно быть чувство.

И, разумеется, чем больше художник пользуется этими абстрагированными или абстрактными формами, тем свободнее он будет чувствовать себя в их царстве и тем глубже он будет входить в эту область. Также и зритель, которого ведет художник, приобретает все большее знание абстрактного языка и, в конце концов, овладевает им.

Тут мы стоим перед вопросом: не следует ли нам вообще отказаться от предметного, рассеять по ветру запасы его, лежащие в кладовых, и выявлять только чисто абстрактное? Таков встающий перед нами вопрос, который путем обсуждения совместного звучания обоих элементов формы (предметной и абстрактной) сразу же наталкивает нас на ответ. Как каждое произнесенное слово (дерево, небо, человек) пробуждает внутреннюю вибрацию, так и каждый образно изображенный предмет. Лишить себя этой возможности вызывать вибрацию означало бы уменьшить арсенал наших средств выражения. Во всяком случае сегодня это так. Но указанный вопрос, кроме этого сегодняшнего ответа, получает и другой ответ, который в искусстве остается вечным на все вопросы, начинающиеся с «должен ли я?». В искусстве нет этого «должен», – оно навеки свободно. От этого «должен» искусство бежит, как день от ночи. При рассмотрении второй композиционной задачи: создания отдельных составных форм, предназначенных для постройки всей композиции, следует еще отметить, что та же форма при одинаковых условиях звучит всегда одинаково. Но только условия всегда различны, а из этого вытекают два следствия:

1) идеальное звучание изменяется от сопоставления с другими формами;

2) оно изменяется также в том же самом окружении (поскольку возможно удержать его), если сдвинуть эту форму с ее направления.

Из этих следствий само собою вытекает еще одно. Нет ничего абсолютного. А именно, композиция формы, основываясь на этой относительности, зависит 1) от изменчивости при подборе форм и 2) от изменчивости каждой отдельной формы, вплоть до малейшей детали. Каждая форма чувствительна, как облачко дыма: незаметнейший, незначительнейший сдвиг каждой из его частей существенно изменяет его. И это доходит до того, что может быть легче достичь того же звучания, применяя различные формы, чем снова выразить его, повторяя ту же самую форму. Действительно точно повторить звучание невозможно. До тех пор, пока мы особенно восприимчивы к композиции в целом, этот факт более важен теоретически. Но когда человек, применяя более абстрактные и совершенно абстрактные формы (которые не будут получать интерпретации со стороны телесного), разовьет свою восприимчивость, и она станет более тонкой и сильной, – то этот факт будет приобретать все большее практическое значение. Так, трудности искусства с одной стороны будут возрастать, но одновременно с этим будет количественно и качественно возрастать и богатство форм и средства выразительности. При этом сам собою отпадет и вопрос намеренно «неправильного изображения»; он будет заменен другим, гораздо более художественным: насколько завуалировано или обнажено внутреннее звучание формы. Это изменение во взглядах опять же приведет к дальнейшему и еще большему обогащению средств выражения, так как завуалирование обладает огромной силой в искусстве. Комбинированное завуалированного и обнаженного даст новые возможности лейтмотивам композиции форм.

Без такого развития в этой области, композиция форм оставалась бы невозможной. Подобная работа над композицией всегда будет казаться беспочвенным произволом каждому, до кого не доходит внутреннее звучание формы (телесной и особенно абстрактной). Именно такое, по-видимому, непоследовательное смещение отдельных форм на плоскости картины представляется в данном случае бессодержательной игрой с формами. Здесь мы находим тот же масштаб и тот же принцип, который мы уже повсюду устанавливали, как единственный чисто художественный, свободный от всего несущественного: это – принцип внутренней необходимости.

Если, например, черты лица или различные части тела из художественных соображений смещены или неверно изображены то мы имеем здесь, кроме чисто живописного, также и анатомический вопрос: этот вопрос мешает художественному замыслу и навязывает ему расчет второстепенного значения. В нашем случае, однако, все второстепенное само собой отпадает и остается лишь существенное – художественная цель. Как раз эта, по-видимому, произвольная, но на самом деле строго определяемая возможность сдвигать формы является одним из источников бесконечного ряда чисто художественных творений.

Перечислим элементы, дающие возможность для создания чисто рисуночного «контрапункта» и которые приведут к этому контрапункту. Таковыми являются: гибкость отдельной формы, ее, так сказать, внутренне-органическое изменение, ее направление в картине (движение); перевес телесного или абстрактного в этой отдельной форме, с одной стороны, а с другой стороны, размещение форм, образующих большие формы, в группы форм; подбор отдельных форм в группировки форм, которые создают большую форму всей картины; далее, принципы созвучия или отзвука всех упомянутых частей, т. е. встреча отдельных форм; торможение одной формы другою формой; также сдвиги, соединение и разрывы отдельных форм; одинаковая трактовка группировок форм; комбинирование завуалированного с обнаженным; комбинирование на одной плоскости ритмического и аритмического момента; комбинирование абстрактных форм, как чисто геометрических (простых, сложных), так и геометрически неопределимых; комбинирование отграничений одной формы от другой (отграничений более сильных, менее сильных) и т. д. Это и есть элементы, дающие возможность образовать чисто-рисуночный контрапункт, и они приведут к этому контрапункту. И это становится контрапунктом искусства черно-белого до тех пор, пока исключена краска.

И цвет, который сам является материалом для контрапункта, который сам таит в себе безграничные возможности, приведет, в соединении с рисунком, к великому контрапункту живописи, который ей даст возможность прийти к композиции; и тогда живопись, как поистине чистое искусство, будет служить божественному. И на эту головокружительную высоту ее возведет все тот же непогрешимый руководитель – принцип внутренней необходимости!

Внутренняя необходимость возникает по трем мистическим причинам. Она создается тремя мистическими необходимостями:

1) каждый художник, как творец, должен выразить то, что ему свойственно (индивидуальный элемент),

2) каждый художник, как дитя своей эпохи, должен выразить то, что присуще этой эпохе (элемент стиля во внутреннем значении, состоящий из языка эпохи и языка своей национальности, пока национальность существует, как таковая),

3) каждый художник, как служитель искусства, должен давать то, что свойственно искусству вообще (элемент чисто и вечно художественного, который проходит через всех людей, через все национальности и через все времена; этот элемент можно видеть в художественном произведении каждого художника, каждого народа и каждой эпохи; как главный элемент искусства он не знает ни пространства, ни времени).

Достаточно лишь духовным взором проникнуть в эти первые два элемента и нам откроется третий элемент. Тогда станет ясно, что колонна из индейского храма со своей «грубой» резьбой живет столь же полной жизнью души, как чрезвычайно «современное» живое произведение.

Много говорилось, и еще и теперь говорится об элементе индивидуальности в искусстве; то здесь, то там слышатся, и все чаще будут слышаться слова о грядущем стиле. Хотя эти вопросы и имеют большое значение, они постепенно утрачивают свою остроту и значение при рассмотрении на протяжении столетий, а позже тысячелетий; они, в конце концов, становятся безразличными и умирают.

Вечно живым остается только третий элемент, элемент чисто и вечно художественного. Он не теряет с течением времени своей силы; его сила постепенно возрастает. Египетская пластика сегодня волнует нас несомненно сильнее, чем могла волновать своих современников; она слишком сильно была с ними связана печатью времени и личности, и в силу этого ее воздействие было тогда приглушенным. Теперь мы слышим в ней неприкрытое звучание вечности – искусства. С другой стороны, чем больше «сегодняшнее» произведение искусства имеет от первых двух элементов, тем легче, разумеется, оно найдет доступ к душе современника. И далее, чем больше наличие третьего элемента в современном произведении искусства, тем сильнее он заглушает первые два и этим самым делает трудным доступ к душе современников. Поэтому иной раз должны миновать столетия, прежде чем звучание третьего элемента достигнет души человека.

Таким образом перевес этого третьего элемента в художественном произведении является признаком его величия и величия художника.

Эти три мистические необходимости являются тремя непременными элементами художественного произведения; они тесно связаны между собою, т. е. взаимно проникают друг друга, что во все времена является выражением целостности произведения. Тем не менее, первые два элемента имеют в себе свойства времени и пространства, что для чисто и вечно художественного, которое стоит вне времени и пространства, образует что-то вроде непроницаемой оболочки. Процесс развития искусства состоит, до некоторой степени, в выделении чисто и вечно художественного от элементов личности и стиля времени. Таким образом, эти два элемента являются не только участвующими, но и тормозящими силами.

Стиль личности и времени образует в каждой эпохе многие точные формы, которые, несмотря на, по-видимому, большие различия, настолько сильно органически сродни между собою, что их можно считать одной формой, ее внутреннее звучание является в конечном итоге одним главным звучанием.

Эти два элемента имеют субъективный характер. Вся эпоха хочет отразить себя, художественно выразить свою жизнь. Также и художник хочет выразить себя и избирает только формы, душевно родственные ему. Постепенно, однако, образуется стиль эпохи, т. е. в некотором роде внешняя субъективная форма. По сравнению с этим, чисто и вечно художественное является объективным элементом, который становится понятным с помощью субъективного.

Неизбежное желание самовыражения объективного есть сила, которую мы здесь называем внутренней необходимостью; сегодня она нуждается в одной общей форме субъективного, а завтра – в другой. Она является постоянным неутомимым рычагом, пружиной, которая непрерывно гонит нас «вперед». Дух идет дальше и потому то, что сегодня является внутренними законами гармонии, будет завтра законами внешними, которые при дальнейшем применении будут жить только благодаря этой, ставшей внешней, необходимости. Ясно, что внутренняя духовная сила искусства пользуется сегодняшней формой лишь как ступенью для достижения дальнейших.

Короче говоря, действие внутренней необходимости, а значит и развитие искусства, является прогрессивным выражением вечно объективного во временно-субъективном, а с другой стороны, это есть подавление субъективного объективным.

Сегодня признанная форма является, например, достижением вчерашней внутренней необходимости, оставшейся некоторым образом на внешней ступени освобождения, свободы. Эта сегодняшняя свобода закреплена была путем борьбы и многим, как всегда, кажется «последним словом». Канон этой ограниченной свободы гласит: художник может пользоваться для своего выражения всякой формой до тех пор, пока он стоит на почве форм, заимствованных от природы. Однако, как и все предшествующее, это требование носит лишь временный характер. Оно является сегодняшним внешним выражением, т. е. сегодняшней внешней необходимостью. С точки зрения внутренней необходимости не следует устанавливать подобных ограничений; художник может стать всецело на сегодняшнюю внутреннюю основу, с которой снято сегодняшнее внешнее ограничение и благодаря этому сегодняшняя внутренняя основа может быть сформулирована следующим образом: художник может пользоваться для выражения любой формой.

Итак, наконец, выяснилось (и это чрезвычайно важно во все времена и особенно – «сегодня»!), что искание личного, искание стиля (и между прочим, и национального элемента) не только – при всем желании – недостижимо, но и не имеет того большого значения, которое сегодня этому приписывают. И мы видим, что общее родство произведений не только не ослабляется на протяжении тысячелетий, а все более и более усиливается; оно заключается не вне, не во внешнем, а в корне всех основ – в мистическом содержании искусства. И мы видим, что приверженность к «школе», погоня за «направлением», требование в произведении «принципов» и определенных, свойственных времени средств выражения, может только завести в тупики, и привести к непониманию, затемнению и онемению. Художник должен быть слепым по отношению к «признанной» или «непризнанной» форме и глухим к указаниям и желаниям времени.

Его отверстый глаз должен быть направлен на внутреннюю жизнь и ухо его всегда должно быть обращено к голосу внутренней необходимости. Тогда он будет прибегать ко всякому дозволенному и с той же легкостью ко всякому недозволенному средству.

Таков единственный путь, приводящий к выражению мистически необходимого.

Все средства святы, если они внутренне необходимы.

Все средства греховны, если они не исходят из источника внутренней необходимости.

Но с другой стороны, если и сегодня на этом пути можно до бесконечности развивать теории, то для дальнейших деталей теория во всяком случае преждевременна. В искусстве теория никогда не предшествует практике, а наоборот. Тут все, особенно же в начале пути, может быть достигнуто художественно верное. Если чисто теоретически и возможно достигнуть общей конструкции, то это преимущество, являющееся истинной душой произведения (а значит также и относительной его сущностью), все же никогда не может быть создано теоретическим путем; его нельзя найти, если чувство не вдохнуло его внезапно в творение. Так как искусство влияет на чувство, то оно может и действовать только посредством чувства. Вернейшие пропорции, тончайшие измерения и гири никогда не дадут верного результата путем головного вычисления и дедуктивного взвешивания. Такие пропорции не могут быть вычислены, таких весов не найти. Пропорции и весы находятся не вне художника, а в нем, они есть то, что можно назвать чувством меры, художественным тактом – это качества прирожденные художнику; воодушевлением они могут быть повышены до гениального откровения. В этом духе следует понимать также и возможность в живописи генерал-баса, который пророчески предсказал Гете. В настоящее время можно лишь предчувствовать подобную грамматику живописи и, когда, наконец, для нее настанет время, то построена она будет не столько на основе физических законов (как это уже пытались и даже и теперь пытаются делать: «кубизм»), сколько на законах внутренней необходимости, которые можно спокойно назвать законами души.

Итак, мы видим, что в основе как каждой малой, так и в основе величайшей проблемы живописи будет лежать внутреннее. Путь, на котором мы находимся уже в настоящее время и который является величайшим счастьем нашего времени, есть путь, на котором мы избавимся от внешнего.

Вместо этой внешней главной основы принята будет противоположная ей, – главная основа внутренней необходимости. Но как тело укрепляется и развивается путем упражнений, так и дух. Как запущенное тело слабеет и, в конце концов, становится немощным, так и дух. Прирожденное художнику чувство является тем евангельским талантом, который нельзя зарывать. Художник, который не использует своих даров, подобен ленивому рабу.

По этой причине для художника не только безвредно, но совершенно необходимо знать исходную точку этих упражнений.

Этой исходной точкой является взвешивание внутреннего значения материала на объективных весах, т. е. исследование – в настоящем случае цвета, который в общем и целом должен во всяком случае действовать на каждого человека.

Нам незачем заниматься здесь глубокими и тонкими сложностями цвета, мы ограничимся изложением свойств простых красок.

Сначала следует сконцентрироваться на изолированной краске; надо дать отдельной краске подействовать на себя. При этом следует учитывать возможно простую схему. Весь вопрос следует свести к наиболее простой форме.

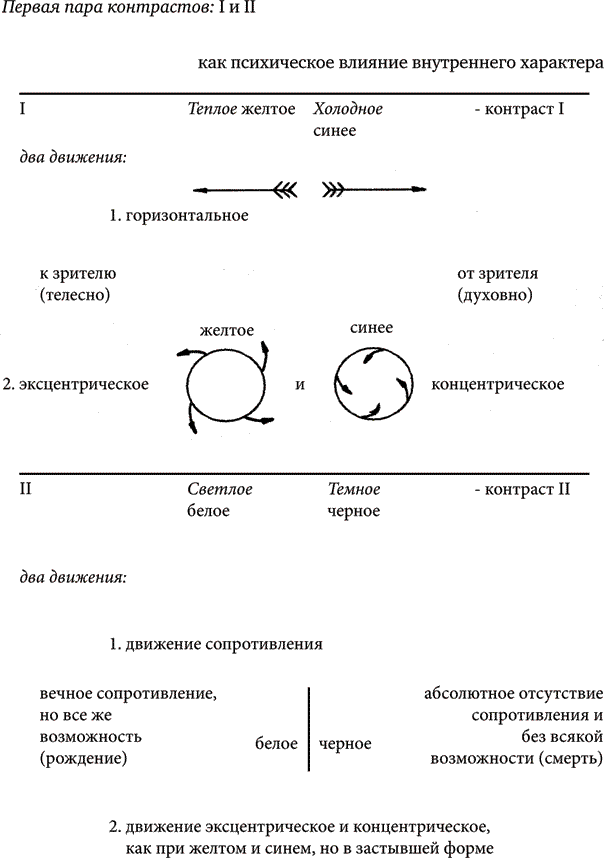

В глаза тотчас бросается наличие двух больших разделов:

1. Теплые и холодные тона красок.

2. Светлые или темные их тона.

Таким образом тотчас возникают четыре главных звучания каждой краски; или она: I) теплая и при этом 1) светлая или 2) темная, или же она: II) холодная и 1) светлая или 2) темная.

Теплота или холод краски есть вообще склонность к желтому или к синему. Это различие происходит, так сказать, в той же самой плоскости, причем краска сохраняет свое основное звучание, но это основное звучание становится или более материальным или менее материальным. Это есть движение в горизонтальном направлении, причем при теплой краске движение на этой горизонтальной плоскости направлено к зрителю, стремится к нему, а при холодной краске – удаляется от него.

Краски, вызывающие это горизонтальное движение другой краски, сами также характеризуются этим движением, но имеют еще и другое движение, внутреннее действие которого сильно отделяет их друг от друга; благодаря этому они в смысле внутренней ценности составляют первый большой контраст. Итак, склонность краски к холодному или теплому имеет неизмеримую внутреннюю важность и значение.

Вторым большим контрастом является различие между белым и черным – красками, которые образуют другую пару четырех главных звучаний, – склонность краски к светлому или к темному. Эти последние также движутся или к зрителю, или от него, но не в динамической, а в статически застывшей форме. (См. таблицу 1.)

Второго рода движение: желтого и синего, усиливающее первый большой контраст, есть их эксцентрическое или концентрическое движение. Если нарисовать два круга одинаковой величины и закрасить один желтым, а другой синим цветом, то уже при непродолжительном сосредоточивании на этих кругах можно заметить, что желтый круг излучает, приобретает движение от центра и почти видимо приближается к человеку, тогда как синий круг приобретает концентрическое движение (подобно улитке, заползающей в свою раковину) и удаляется от человека. Первый круг как бы пронзает глаза, в то время как во второй круг глаз как бы погружается.

Таблица I

Это действие усиливается, если добавить контраст светлого и темного: действие желтого цвета возрастает при посветлении (проще сказать – при примешивании белой краски); действие синего увеличивается при утемнении краски (подмешивании черной). Этот факт приобретает еще большее значение, если отметить, что желтый цвет настолько тяготеет к светлому (белому), что вообще не может быть очень темного желтого цвета. Таким образом ясно видно глубокое физическое сродство желтого с белым, а также синего с черным, так как синее может получить такую глубину, что будет граничить с черным. Кроме этого физического сходства имеется и моральное, которое по внутренней ценности сильно разделяет эти две пары (желтое и белое, с одной стороны, и синее и черное, с другой стороны) и делает очень родственными между собою два члена каждой пары (о чем будет сказано позже при обсуждении белого и черного цвета).

Если попытаться желтый цвет сделать более холодным, то этот типично теплый цвет приобретает зеленоватый оттенок, и оба движения – горизонтальное и эксцентрическое – сразу же замедляются. Желтый цвет при этом получит несколько болезненный и сверхчувственный характер, как человек, полный устремленности и энергии, которому внешние обстоятельства препятствуют их проявить. Синий цвет, как движение совершенно противоположного порядка, тормозит действие желтого, а при дальнейшем прибавлении синего цвета к желтому оба эти противоположные движения, в конце концов, взаимно уничтожаются и возникает полная неподвижность и покой. Возникает зеленый цвет.

То же происходит и с белым цветом, если замутить его черным. Он утрачивает свое постоянство и, в конце концов, возникает серый цвет, в отношении моральной ценности, очень близко стоящий к зеленому.

В зеленом скрыты желтый и синий цвета, подобно парализованным силам, которые могут вновь стать активными. В зеленом имеется возможность жизни, которой совершенно нет в сером. Ее нет потому, что серый цвет состоит из красок, не имеющих чисто активной (движущейся) силы. Они состоят, с одной стороны, из неподвижного сопротивления, а с другой стороны, из неспособной к сопротивлению неподвижности (подобно бесконечно крепкой, идущей в бесконечность стене и бесконечной бездонной дыре).

Так как обе краски, создающие зеленый цвет, активны и обладают собственным движением, то уже чисто теоретически можно по характеру этих движений установить духовное действие красок; к тому же самому результату приходишь, действуя опытным путем и давая краскам воздействовать на себя. И действительно, первое движение желтого цвета – устремление к человеку; оно может быть поднято до степени назойливости (при усилении интенсивности желтого цвета); а также и второе движение, – перепрыгивание через границы, рассеивание силы в окружающее, – подобны свойствам каждой физической силы, которая бессознательно для себя бросается на предмет и бесцельно растекается во все стороны. С другой стороны, желтый цвет, если его рассматривать непосредственно (в какой-нибудь геометрической форме), беспокоит человека, колет, будоражит его и обнаруживает характер заключающегося в цвете насилия, которое, в конце концов, действует нахально и назойливо на душу. Это свойство желтого цвета, его большая склонность к более светлым тонам, может быть доведено до невыносимой для глаза и души силы и высоты. Звучание при этом повышении похоже на все громче становящийся звук высокой трубы или доведенный до верхних нот тон фанфары. Желтый цвет – типично земной цвет. Желтый цвет не может быть доведен до большой глубины. При охлаждении синим он получает, как было указано выше, болезненный оттенок. При сравнении с душевным состоянием человека его можно рассматривать, как красочное изображение сумасшествия, не меланхолии или ипохондрии, а припадка бешенства, слепого безумия, буйного помешательства. Больной нападает на людей, разбивает все вокруг, расточает на все стороны свои физические силы, беспорядочно и безудержно расходует их, пока полностью не исчерпывает их. Это похоже и на безумное расточение последних сил лета в яркой осенней листве, от которой взят успокаивающий синий цвет, поднимающийся к небу. Возникают краски бешеной силы, в которых совершенно отсутствует дар углубленности.

Последний мы находим в синем цвете сначала теоретически в его физических движениях: 1) от человека и 2) к собственному центру. То же, когда мы даем синему цвету действовать на душу (в любой геометрической форме). Склонность синего к углублению настолько велика, что она делается интенсивной именно в более темных тонах и внутренне проявляется характернее. Чем темнее синий цвет, тем более он зовет человека в бесконечное, пробуждает в нем тоску по непорочному и, в конце концов, – сверхчувственному. Это цвет неба, как мы представляем его себе при звучании слова «небо».

Синий – типично небесный цвет. При сильном его углублении развивается элемент покоя. Погружаясь в черное, он приобретает призвук нечеловеческой печали. Он становится бесконечной углубленностью в состояние сосредоточенности, для которого конца нет и не может быть. Переходя в светлое, к которому синий цвет тоже имеет меньше склонности, он приобретает более безразличный характер и, как высокое голубое небо, делается для человека далеким и безразличным. Чем светлее он становится, тем он более беззвучен, пока не перейдет к состоянию безмолвного покоя – не станет белым. Голубой цвет, представленный музыкально, похож на флейту, синий – на виолончель и, делаясь все темнее, на чудесные звуки контрабаса; в глубокой, торжественной форме звучание синего можно сравнить с низкими нотами органа.

Желтый цвет легко становится острым; он не способен к большому потемнению. Синий цвет с трудом становится острым; он не способен к сильному подъему.

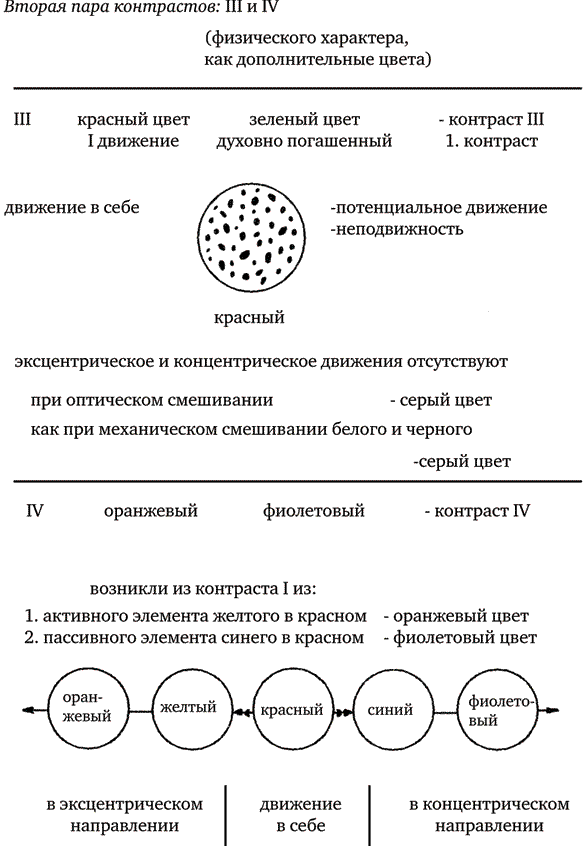

Идеальное равновесие при смешивании этих двух, во всем диаметрально различных красок, дает зеленый цвет. Горизонтальные движения взаимно уничтожаются. Так же взаимно уничтожаются движения от центра и к центру. Возникает состояние покоя. Таков логический вывод, к которому легко можно прийти теоретическим путем. Непосредственное воздействие на глаз и, наконец, через глаз на душу дает тот же результат. Этот факт давно знаком не только врачам (особенно глазным), но знаком и вообще. Абсолютный зеленый цвет является наиболее спокойным цветом из всех могущих вообще существовать; он никуда не движется и не имеет призвуков радости, печали или страсти; он ничего не требует, он никуда не зовет. Это постоянное отсутствие движения является свойством, особенно благотворно действующим на души усталых людей, но после некоторого периода отдыха, легко может стать скучным. Картины, написанные в гармонии зеленых тонов, подтверждают это утверждение.

Подобно тому, как картина, написанная в желтых тонах, всегда излучает духовное тепло, или как написанная в синих оставляет впечатление охлаждения (т. е. активного действия, так как человек, как элемент вселенной, создан для постоянного, быть может, вечного движения), так зеленый цвет действует, вызывая лишь скуку (пассивное действие). Пассивность есть наиболее характерное свойство абсолютного зеленого цвета, причем это свойство как бы нарушено, в некотором роде, ожирением и самодовольством. Поэтому в царстве красок абсолютно зеленый цвет играет роль, подобную роли буржуазии в человеческом мире – это неподвижный, самодовольный, ограниченный во всех направлениях элемент. Зеленый цвет похож на толстую, очень здоровую, неподвижно лежащую корову, которая способна только жевать жвачку и смотреть на мир глупыми, тупыми глазами. Зеленый цвет есть основная летняя краска, когда природа преодолела весну – время бури и натиска – и погрузилась в самодовольный покой. (См. таблицу II.)

Если вывести абсолютно-зеленое из состояния равновесия, то оно поднимется до желтого, станет живым, юношески-радостным. От примеси желтого оно вновь становится активной силой. В тонах более глубоких (при перевесе синего цвета) зеленое приобретает совершенно другое звучание – оно становится серьезным и, так сказать, задумчивым. Таким образом здесь возникает уже элемент активности, но совершенно иного характера, чем при согревании зеленого.

Таблица II

При переходе в светлое или темное зеленый цвет сохраняет свой первоначальный характер равнодушия и покоя, причем при светлых тонах сильнее звучит первое, а при темных тонах – второе, что вполне естественно, так как эти изменения достигаются путем примеси белого и черного. Я мог бы лучше всего сравнить абсолютно-зеленый цвет со спокойными, протяжными, средними тонами скрипки.

Последние две краски – белая и черная – в общем уже достаточно охарактеризованы. При более детальной характеристике белый цвет, часто считающийся не-цветом (особенно благодаря импрессионистам, которые не видят «белого в природе»), представляется как бы символом вселенной, из которой все краски, как материальные свойства и субстанции, исчезли. Этот мир так высоко над нами, что оттуда до нас не доносятся никакие звуки. Оттуда исходит великое безмолвие, которое, представленное материально, кажется нам непереступаемой, неразрушимой, уходящей в бесконечность, холодной стеной. Поэтому белый цвет действует на нашу психику, как великое безмолвие, которое для нас абсолютно. Внутренне оно звучит, как не-звучание, что довольно точно соответствует некоторым паузам в музыке, паузам, которые лишь временно прерывают развитие музыкальной фразы или содержания, и не являются окончательным заключением развития. Это безмолвие не мертво, оно полно возможностей. Белый цвет звучит, как молчание, которое может быть внезапно понято. Белое – это Ничто, которое юно, или, еще точнее – это Ничто доначальное, до рождения сущее. Так, быть может, звучала земля в былые времена ледникового периода.

Черный цвет внутренне звучит, как Ничто без возможностей, как мертвое Ничто после угасания солнца, как вечное безмолвие без будущности и надежды. Представленное музыкально, черное является полной заключительной паузой, после которой идет продолжение подобно началу нового мира, так как, благодаря этой паузе, завершенное закончено на все времена – круг замкнулся. Черный цвет есть нечто угасшее, вроде выгоревшего костра, нечто неподвижное, как труп, ко всему происходящему безучастный и ничего не приемлющий. Это как бы безмолвие тела после смерти, после прекращения жизни. С внешней стороны черный цвет является наиболее беззвучной краской, на фоне которой всякая другая краска, даже меньше всего звучащая, звучит поэтому и сильнее и точнее. Не так обстоит с белым цветом, на фоне которого почти все краски утрачивают чистоту звучания, а некоторые совершенно растекаются, оставляя после себя слабое, обессиленное звучание.

Не напрасно чистая радость и незапятнанная чистота облекаются в белые одежды, а величайшая и глубочайшая скорбь – в черные; черный цвет является символом смерти. Равновесие этих двух красок, возникающее путем механического смешивания, образует серый цвет. Естественно, что возникшая таким образом краска не может дать никакого внешнего звучания и никакого движения. Серый цвет беззвучен и неподвижен, но эта неподвижность имеет иной характер, чем покой зеленого цвета, расположенного между двумя активными цветами и являющегося их производным. Серый цвет есть поэтому безнадежная неподвижность. Чем темнее серый цвет, тем больше перевес удушающей безнадежности. При усветлении в краску входит нечто вроде воздуха, возможность дыхания, и это создает известный элемент скрытой надежды. Подобный серый цвет получается путем оптического смешения зеленого с красным; он возникает в результате духовного смешения самодовольной пассивности с сильным и деятельным внутренним пылом. Красный цвет, как мы его себе представляем – безграничный характерно теплый цвет; внутренне он действует, как очень живая, подвижная беспокойная краска, которая, однако, не имеет легкомысленного характера разбрасывающегося на все стороны желтого цвета, и, несмотря на всю энергию и интенсивность, производит определенное впечатление почти целеустремленной необъятной мощи. В этом кипении и горении – главным образом, внутри себя и очень мало во вне – наличествует так называемая мужская зрелость. (См. таблицу II.)

Но этот идеальный красный цвет может подвергаться в реальной действительности большим изменениям, отклонениям и различениям. В материальной форме красный цвет очень богат и разнообразен. Представьте себе только все тона от светлейших до самых темных: красный сатурн, киноварно-красный, английская красная, краплак! Этот цвет в достаточной мере обладает возможностью сохранять свой основной тон и в то же время производить впечатление характерно теплой или холодной краски.

Светлый теплый красный цвет (сатурн) имеет известное сходство со средне-желтым цветом (у него и в пигментации довольно много желтого) и вызывает ощущение силы, энергии, устремленности, решительности, радости, триумфа (шумного) и т. д. Музыкально он напоминает звучание фанфар с призвуком тубы, – это упорный, навязчивый, сильный тон. Красный цвет в среднем состоянии, как киноварь, приобретает постоянство острого чувства; он подобен равномерно пылающей страсти; это уверенная в себе сила, которую не легко заглушить, но которую можно погасить синим, как раскаленное железо остужается водою. Этот красный цвет вообще не переносит ничего холодного и теряет при охлаждении в звучании и содержании. Или, лучше сказать, это насильственное трагическое охлаждение вызывает тон, который художниками, особенно нашего времени, избегается и отвергается, как «грязь». Но это заслуженно, так как грязь в материальной форме, как материальное представление, как материальное существо, обладает, подобно всякому другому существу, своим внутренним звучанием. Поэтому в современной живописи избегание грязи так же несправедливо и односторонне, как вчерашний страх перед «чистой» краской. Не следует никогда забывать, что все средства чисты, если возникают из внутренней необходимости. В этом случае внешнее грязное – внутренне чисто. В ином случае внешне чистое будет внутренне грязным. По сравнению с желтым цветом, сатурн и киноварь по характеру сходны, но только устремленность к человеку значительно меньше. Этот красный цвет горит, но больше внутри себя: он почти совершенно лишен несколько безумного характера желтого цвета. Поэтому этот цвет пользуется, может быть, большей любовью, чем желтый. Им охотно и часто пользуются в примитивном народном орнаменте, а также и в национальных костюмах; в последнем случае он особенно красиво выглядит на вольном воздухе, как дополнительный к зеленому. Характер этого красного, главным образом, материальный и очень активный (если его взять отдельно) и так же, как желтый, не склонен к углублению. Этот красный цвет приобретает более глубокое звучание только при проникновении в более высокую среду. Утемнение черным – опасно, так как мертвая чернота гасит горение и сводит его на минимум. Но в этом случае возникает тупой, жесткий, мало склонный к движению, коричневый цвет, в котором красный цвет звучит, как еле слышное кипение. Тем не менее, из этого внешне тихого звучания возникает внутренне мощное звучание. При правильном применении коричневой краски рождается неописуемая внутренняя красота: сдержка. Красная киноварь звучит, как туба; тут можно провести параллель и с сильными ударами барабана.

Как всякая холодная краска, так и холодная красная (как, например, краплак) несет в себе очень большую возможность углубления, особенно при помощи лазури. Значительно меняется и характер: растет впечатление глубокого накала, но активный элемент постепенно совершенно исчезает. Но, с другой стороны, этот активный элемент не вполне отсутствует, как, например, в глубоком зеленом цвете; он оставляет после себя предчувствие, ожидание нового энергичного воспламенения, напоминая что-то ушедшее в самое себя, но остающееся настороже и таящее или таившее в себе скрытую способность к дикому прыжку. В этом также и большое различие между ним и утемнением синего, ибо в красном, даже и в этом состоянии, все еще чувствуется некоторый элемент телесности. Этот цвет напоминает средние и низкие звуки виолончели, несущие элемент страстности. Когда холодный красный цвет светел, он приобретает еще больше телесности, но телесности чистой, и звучит, как чистая юношеская радость, как свежий, юный, совершенно чистый образ девушки. Этот образ можно легко передать музыкально чистым, ясным пением звуков скрипки. Этот цвет, становящийся интенсивным лишь путем примеси белой краски – излюбленный цвет платьев молодых девушек.

Теплый красный цвет, усиленный родственным желтым, дает оранжевый. Путем этой примеси, внутреннее движение красного цвета начинает становиться движением излучения, излияния в окружающее. Но красный цвет, играющий большую роль в оранжевом, сохраняет для этой краски оттенок серьезности. Он похож на человека, убежденного в своих силах, и вызывает поэтому ощущение исключительного здоровья. Этот цвет звучит, как средней величины церковный колокол, призывающий к молитве «Angelus», или же как сильный голос альта, как альтовая скрипка, поющая ларго.

Как оранжевый цвет возникает путем приближения красного цвета к человеку, так фиолетовый, имеющий в себе склонность удаляться от человека, возникает в результате вытеснения красного синим. Но это красное, лежащее в основе, должно быть холодным, так как тепло красного не допускает смешения с холодом синего (никаким способом), – это верно и в области духовного.

Итак, фиолетовый цвет является охлажденным красным, как в физическом, так и в психическом смысле. Он имеет поэтому характер чего-то болезненного, погасшего (угольные шлаки!), имеет в себе что-то печальное. Не напрасно этот цвет считается подходящим для платьев старух. Китайцы применяют этот цвет непосредственно для траурных одеяний. Его звучание сходно со звуками английского рожка, свирели и в своей глубине – низким тонам деревянных духовых инструментов (напр., фагота).

Оба последних цвета, возникающие путем суммирования красного с желтым и синим, являются цветами малоустойчивого равновесия. При смешении красок наблюдается их склонность утрачивать равновесие. Получаешь впечатление канатоходца, который должен быть настороже и все время балансировать на обе стороны. Где начинается оранжевый цвет и кончается желтый или красный? Где границы, строго отделяющие фиолетовый цвет от красного или синего? Оба только что охарактеризованных цвета (оранжевый и фиолетовый) составляют четвертый и последний контраст в царстве красок, простых примитивных цветных тонов, причем в физическом смысле они находятся по отношению друг к другу в том же положении, как цвета третьего контраста (красный и зеленый), т. е. являются дополнительными цветами. (См. таблицу II.)

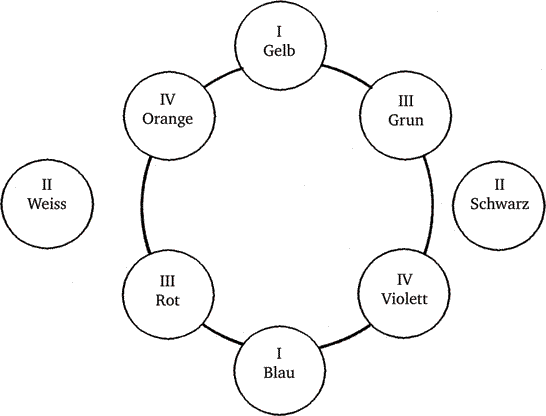

Как большой круг, как змея, кусающая свой хвост, – символ бесконечности и вечности, – стоят перед нами эти шесть цветов, составляющие три больших пары контрастов. Направо и налево от них находятся две великих возможности безмолвия: безмолвие смерти и безмолвие рождения. (См. таблицу III.)

Ясно, что все приведенные обозначения этих простых красок являются лишь весьма временными и элементарными. Такими же являются и чувства, которые мы упоминаем в связи с красками – радость, печаль и т. д. Эти чувства также являются лишь материальными состояниями души. Гораздо более тонкую природу имеют тона красок, а также и музыки; они вызывают гораздо более тонкие вибрации, не поддающиеся словесным обозначениям. Весьма вероятно, что со временем каждый тон сможет найти выражение и в материальном слове, однако, всегда останется еще нечто, что невозможно полностью исчерпать словом и что не является излишней прибавкой к тону, а именно наиболее в нем существенное. Поэтому слова являются и будут являться лишь намеками, довольно внешними признаками красок. В этой невозможности заменить словом или другими средствами то, что составляет суть цвета, таится возможность монументального искусства. Тут в числе очень богатых и разнообразных комбинаций необходимо найти одну, которая основывается именно на этом, только что установленном факте. А именно: то же внутреннее звучание может быть достигнуто здесь в то же мгновение различными видами искусства, причем каждое искусство, кроме этого общего звучания, выявит добавочно еще нечто существенное, присущее именно ему. Благодаря этому общее внутреннее звучание будет обогащено и усилено, чего невозможно достигнуть одним искусством.

Таблица III

Контрасты, как кольцо между двумя полюсами – жизнь простых цветов между рождением и смертью. (Римские цифры обозначают пары контрастов.)

Каждому ясно, какие при этом возможны дисгармонии, равноценные этой гармонии по силе и глубине, а также бесконечные комбинации, то с перевесом одного искусства, то с перевесом контрастов различных видов искусства на основе тихого звучания других видов и т. д.

Часто приходится слышать мнение, что возможность замены одного искусства другим (напр., словом, следовательно, литературой) опровергла бы необходимость различия в искусствах. Однако, это не так. Как было сказано, точно повторить то же самое звучание невозможно посредством различных искусств. А если бы это было возможно, то все же повторение того же самого звучания имело бы, по крайней мере внешне, иную окраску. Но если бы дело обстояло и не так, если бы повторение того же самого звучания различными искусствами совершенно точно давало бы каждый раз то же самое звучание (внешне и внутренне), то и тогда подобное повторение не было бы излишним. Уже потому, что различные люди имеют дарования в области различных искусств (активные или пассивные, т. е. как передающие или воспринимающие звучания). А если бы и это было не так, то и тогда благодаря этому повторение не утратило бы своего значения. Повторение тех же звуков, нагромождение их, сгущает духовную атмосферу, необходимую для созревания чувств (также и тончайшей субстанции), так же как для созревания различных фруктов необходима сгущенная атмосфера оранжереи, которая является непременным условием для созревания. Некоторым примером этого является человек, на которого повторение действий, мыслей и чувств, в конце концов, производит огромное впечатление, хотя он и мало способен интенсивно воспринимать отдельные действия и т. д., подобно тому, как достаточно плотная ткань не впитывает первых капель дождя.

Не следует, однако, представлять себе духовную атмосферу на этом почти осязаемом примере. Она духовно подобна воздуху, который может быть чистым или же наполненным различными чуждыми частицами. Элементами, образующими духовную атмосферу, являются не только поступки, которые каждый может наблюдать, и мысли и чувства, могущие иметь внешнее выражение, но и также совершенно скрытые действия, о которых «никто ничего не знает», невысказанные мысли, не получившие внешнего выражения чувства (т. е. происходящие внутри человека). Самоубийства, убийства, насилия, недостойные низкие мысли, ненависть, враждебность, эгоизм, зависть, «патриотизм», пристрастность – все это духовные образы, создающие атмосферу духовные сущности. И наоборот, самопожертвование, помощь, высокие чистые мысли, любовь, альтруизм, радование счастью другого, гуманность, справедливость – такие же сущности, убивающие, как солнце убивает микробы, преждеупомянутые сущности и восстанавливающие чистоту атмосферы.

Иным, более сложным, является повторение, в котором различные элементы участвуют в различной форме. В нашем случае – различные искусства (то есть, в реализации и суммировании – монументальное искусство). Эта форма повторения еще мощнее, так как различные человеческие натуры различным образом реагируют на отдельные средства воздействия: для одних наиболее доступна музыкальная форма (она действует на всех вообще – исключения чрезвычайно редки), для других – живописная, для третьих – литературная и т. д. Кроме того, силы, таящиеся в различных искусствах, в сущности различны, так что они повышают достигнутый результат и в том же самом человеке, хотя каждое искусство и действует изолированно и самостоятельно.

Это трудно поддающееся определению действие отдельной изолированной краски является основой, на которой производится гармонизация различных ценностей. Целые картины (в прикладном искусстве – целые обстановки) выдерживаются в одном общем тоне, который избирается на основе художественного чувства. Проникновение цветного тона, соединение двух соседних красок путем примешивания одной к другой является базой, на которой нередко строится гармония цветов. Из только что сказанного о действии красок, из того факта, что мы живем во время, полное вопросов, предчувствий, толкований и, вследствие этого, полное противоречий (достаточно подумать о секциях треугольника), можно легко вывести заключение, что гармонизация на основе отдельной краски меньше всего подходяща именно для нашего времени. Произведения Моцарта воспринимаются нами, возможно, с завистью, с элегической симпатией. Они для нас – желанный перерыв среди бурь нашей внутренней жизни; они – утешение и надежда. Но мы слушаем его музыку, как звуки из иного, ушедшего и, по существу, чуждого нам времени. Борьба тонов, утраченное равновесие, рушащиеся «принципы», внезапный барабанный бой, великие вопросы, видимо бесцельные стремления, видимо беспорядочный натиск и тоска, разбитые оковы и цепи, соединяющие воедино противоположности и противоречия – такова наша гармония.

Основанная на этой гармонии композиция является аккордом красочных и рисуночных форм, которые самостоятельно существуют как таковые, которые вызываются внутренней необходимостью и составляют в возникшей этим путем общей жизни целое, называемое картиной.

Важны лишь эти отдельные части. Все остальные (также и сохранение предметного элемента) имеют второстепенное значение. Это остальное является лишь призвуком.

Логически отсюда вытекает и сопоставление друг с другом двух цветных тонов. На том же принципе антилогики рядом ставятся в настоящее время краски, долгое время считавшиеся дисгармоничными. Так обстоит дело, например, с соседством красного и синего, этих никак не связанных между собою физически красок; как раз вследствие их большого духовного контраста их выбирают сегодня, как одну из сильнейшим образом действующих, лучше всего подходящих гармоний. Наша гармония основана главным образом на принципе контраста, этого во все времена величайшего принципа в искусстве. Но наш контраст есть контраст внутренний, который стоит обособленно и исключает всякую помощь других гармонизирующих принципов. Сегодня они излишни и только мешают!

Интересно установить, что именно это соединение красного и синего было настолько излюбленно в примитивах (картины старых немцев, итальянцев и т. д.), что до сих пор мы находим его в пережитках той эпохи, например, в народных формах церковной скульптуры. Очень часто в этих произведениях живописи и цветной скульптуры видишь Богоматерь в красном хитоне с наброшенным на плечи синим плащом; по-видимому, художники хотели указать на небесную благодать, ниспосланную на земного человека и облекающую человечество небесным покровом. Из определения нашей гармонии логически вытекает, что именно «сегодня» внутренняя необходимость нуждается в бесконечно большом арсенале возможностей выражения.

«Допустимые» и «недопустимые» сопоставления, столкновение различных красок, заглушение одной краски другою, многих красок – одною, звучание одной краски из другой, уточнение красочного пятна, растворение односторонних и многосторонних красок, ограничение текущего красочного пятна гранью рисунка, переливание этого пятна через эту границу, слияние, четкое отграничение и т. д., и т. д. – открывают ряд чисто-художественных (= цветовых) возможностей, теряющихся в недостижимых далях.

Отходом от предметного и одним из первых шагов в царство абстрактного было исключение третьего измерения как из рисунка, так и из живописи, т. е. стремление сохранить «картину», как живопись на одной плоскости. Отвергнуто было моделирование. Этим путем реальный предмет получил сдвиг к абстрактному, и это означало известный прогресс. Но этот прогресс немедленно повлек за собою «прикрепление» возможностей к реальной плоскости полотна, вследствие чего живопись получила новый совершенно материальный призвук. Это «прикрепление» было одновременно ограничением возможностей.

Стремление освободиться от этого материального и от этого ограничения, в связи со стремлением к композиционному, должно было, естественно, привести к отказу от одной плоскости. Делались попытки поместить картину на идеальную плоскость, которая, благодаря этому, должна была образоваться раньше материальной плоскости полотна. Так из композиции с плоскими треугольниками возникла композиция из треугольников, ставших пластическими, треугольников в трех измерениях, т. е. из пирамид (так называемый «кубизм»). Однако и здесь очень скоро возникло инерционное движение, которое концентрировалось именно на этой форме и снова привело к оскудению возможностей. Таков неизбежный результат внешнего применения принципа, возникшего из внутренней необходимости. Именно в этом чрезвычайно важном случае не следует забывать, что имеются и другие средства сохранить материальную плоскость, построить идеальную плоскость и зафиксировать ее не только как поверхность плоскую, но и использовать ее, как пространство трех измерений. Уже тонкость или толщина линии, далее расположение формы на плоскости, пересечение одной формы другой в достаточной мере служат примерами для рисуночного «растяжения» пространства.

Сходные возможности имеет и краска, которая, если ее применять надлежащим образом, может выступать или отступать, стремиться вперед или назад, и делать картину парящим в воздухе существом, – что равнозначуще живописному растяжению пространства.

Соединение этих двух «растяжений» пространства в созвучии или в диссонансе является одним из богатейших и сильнейших элементов как рисуночной, так и живописной композиции.

Назад: V. Действие цвета

Дальше: VII. Теория