В КОТОРОЙ ШИКО ЗАСЫПАЕТ

За объяснением миньонов с анжуйцами наблюдал сначала король — в Лувре, а затем Шико. Генрих волновался у себя в покоях, с нетерпением ожидая возвращения своих друзей после их прогулки с господами из Анжу.

Шико издали следил за этой прогулкой, подмечая глазом знатока то, что никто не мог бы понять лучше его. Уяснив себе намерения Бюсси и Келюса, он свернул к домику Монсоро.

Монсоро был человеком хитрым, но провести Шико ему, конечно, было не под силу: гасконец принес графу глубочайшие соболезнования короля, как же мог граф не оказать ему прекрасный прием?

Шико застал главного ловчего в постели.

Недавнее посещение Анжуйского дворца подорвало силы еще не окрепшего организма, и Реми, подперев кулаком подбородок, с досадой ждал первых признаков лихорадки, которая угрожала снова завладеть своей жертвой.

Тем не менее Монсоро оказался в состоянии поддерживать разговор и так ловко скрывал свою ненависть к герцогу Анжуйскому, что никто другой, кроме Шико, ничего бы и не заподозрил. Но чем больше скрытничал и осторожничал граф, тем больше сомневался Шико в его искренности.

«Нет, — говорил себе гасконец, — он не стал бы так распинаться в своей любви к герцогу Анжуйскому без какой-то задней мысли».

Шико, разбиравшийся в больных, захотел также убедиться, не является ли лихорадка графа комедией, наподобие той, которую разыграл перед ним в свое время Николя Давид.

Но Реми не обманывал, и, проверив пульс Монсоро, Шико подумал: «Этот болен по-настоящему и не в силах ничего сделать. Остается господин де Бюсси, посмотрим, на что способен он».

Шико поспешил ко дворцу Бюсси и обнаружил, что дворец сияет огнями и весь окутан запахами, которые исторгли бы из груди Горанфло вопли восторга.

— Не женится ли, случаем, господин де Бюсси? — спросил Шико у слуги.

— Нет, сударь, — ответил тот. — Господин де Бюсси помирился с несколькими придворными сеньорами и отмечает примирение обедом, отличнейшим обедом, уж поверьте мне.

«С этой стороны его величеству тоже пока ничего не грозит, — подумал Шико, — разве что Бюсси их отравит, но я считаю его неспособным на такое дело».

Шико возвратился в Лувр и в оружейной палате увидел Генриха, который шагал из угла в угол и сыпал проклятиями.

Король отправил к Келюсу уже трех гонцов. Но все они, не понимая, почему беспокоится его величество, заглянули по пути в заведение, которое содержал господин де Бираг-сын и где каждый носящий королевскую ливрею всегда мог рассчитывать на полный стакан вина, ломоть ветчины и засахаренные фрукты.

Этим способом Бираги сохраняли милость короля.

При появлении Шико в дверях оружейной Генрих издал громкое восклицание.

— О! Дорогой друг, — сказал он, — ты не знаешь, что с ними?

— С кем? С твоими миньонами?

— Увы! Да, с моими бедными друзьями.

— Должно быть, они в эту минуту лежат пластом, — ответил Шико.

— Убиты?! — вскричал Генрих, и глаза его загорелись угрозой.

— Да нет. Боюсь, что они смертельно…

— Ранены? И, зная это, ты еще смеешься, нехристь!

— Погоди, сын мой, смертельно-то смертельно, да не ранены, а пьяны.

— Ах, шут… как ты меня напугал! Но почему клевещешь ты на этих достойных людей?

— Совсем напротив, я их славлю.

— Все зубоскалишь… Послушай, будь серьезным, молю тебя. Ты знаешь, что они вышли вместе с анжуйцами?

— Разрази господь! Конечно, знаю.

— Ну и чем же это кончилось?

— Ну и кончилось это так, как я сказал: они смертельно пьяны или близки к тому.

— Но Бюсси, Бюсси?

— Бюсси их спаивает, он очень опасный человек.

— Шико, ради бога!

— Ну так уж и быть: Бюсси угощает их обедом, твоих друзей. Это тебя устраивает, а?

— Бюсси угощает их обедом! О! Нет, невозможно. Заклятые враги…

— Вот как раз если бы они друзьями были, им незачем было бы напиваться вместе. Послушай-ка, у тебя крепкие ноги?

— А что?

— Сможешь ты дойти до реки?

— Я смогу дойти до края света, только бы увидеть подобное зрелище.

— Ладно, дойди всего лишь до дворца Бюсси, и ты увидишь это чудо.

— Ты пойдешь со мной?

— Благодарю за приглашение, я только что оттуда.

— Но, Шико…

— О! Нет и нет. Ведь ты понимаешь, раз я уже видел, мне незачем идти туда убеждаться. У меня и так от беготни ноги стали на три дюйма короче — в живот вколотились; коли я опять туда потащусь, у меня колени, чего доброго, под самым брюхом окажутся. Иди, сын мой, иди!

Король устремил на шута гневный взгляд.

— Нечего сказать, очень мило с твоей стороны, — заметил Шико, — портить себе кровь из-за таких людей. Они смеются, пируют и поносят твои законы. Ответь на все это, как подобает философу: они смеются — будем и мы смеяться; они обедают — прикажем подать нам что-нибудь повкуснее и погорячее; они поносят наши законы — ляжем-ка после обеда спать.

Король не мог удержаться от улыбки.

— Ты можешь считать себя настоящим мудрецом, — сказал Шико. — Во Франции были волосатые короли, один смелый король, один великий король, были короли ленивые; я уверен, что тебя нарекут Генрихом Терпеливым… Ах! Сын мой, терпение такая прекрасная добродетель… за неимением других!

— Меня предали! — сказал король. — Предали! Эти люди не имеют понятия о том, как должны поступать настоящие дворяне.

— Вот оно что? Ты тревожишься о своих друзьях, — воскликнул Шико, подталкивая короля к залу, где им уже накрыли на стол, — ты их оплакиваешь, словно мертвых, а когда тебе говорят, что они не умерли, все равно продолжаешь плакать и жаловаться… Вечно ты ноешь, Генрих.

— Вы меня раздражаете, господин Шико.

— Послушай, неужели ты предпочел бы, чтобы каждый из них получил по семь-восемь хороших ударов рапирой в живот? Будь же последовательным!

— Я предпочел бы иметь друзей, на которых можно положиться, — сказал Генрих мрачно.

— О! Клянусь святым чревом! — ответил Шико. — Полагайся на меня, я здесь, сын мой, но только корми меня. Я хочу фазана и… трюфелей, — добавил он, протягивая свою тарелку.

Генрих и его единственный друг улеглись спать рано. Король вздыхал, потому что сердце его было опустошено. Шико пыхтел, потому что желудок его был переполнен.

Назавтра к малому утреннему туалету короля явились господа де Келюс, де Шомберг, де Можирон и д'Эпернон. Лакей, как обычно, впустил их в опочивальню Генриха.

Шико еще спал, король всю ночь не сомкнул глаз. Взбешенный, он вскочил с постели и, срывая с себя благоухающие повязки, которыми были покрыты его лицо и руки, закричал:

— Вон отсюда! Вон!

Пораженный лакей пояснил молодым людям, что король отпускает их. Они переглянулись, пораженные не менее его.

— Но, государь, — пролепетал Келюс, — мы хотели сказать вашему величеству…

— Что вы уже протрезвели, — завопил Генрих, — не так ли?

Шико открыл один глаз.

— Простите, государь, — с достоинством возразил Келюс, — ваше величество ошибаетесь…

— С чего бы это? Я же не пил анжуйского вина!

— А! Понятно, понятно!.. — сказал Келюс с улыбкой. — Хорошо. В таком случае…

— Что в таком случае?

— Соблаговолите остаться с нами наедине, ваше величество, и мы объяснимся.

— Ненавижу пьяниц и изменников!

— Государь! — вскричали хором трое остальных.

— Терпение, господа, — остановил их Келюс. — Его величество плохо выспался, ему снились скверные сны. Одно слово, и настроение нашего высокочтимого государя исправится.

Эта дерзкая попытка подданного оправдать своего короля произвела впечатление на Генриха. Он понял: если у человека хватает смелости произнести подобные слова, значит, он не мог совершить ничего бесчестного.

— Говорите, — сказал он, — да покороче.

— Можно и покороче, государь, но это будет трудно.

— Конечно… чтобы ответить на некоторые обвинения, приходится крутиться вокруг да около.

— Нет, государь, мы пойдем прямо, — возразил Келюс и бросил взгляд на Шико и лакея, словно повторяя Генриху свою просьбу о частной аудиенции.

Король подал знак: лакей вышел. Шико открыл второй глаз и сказал:

— Не обращайте на меня внимания, я сплю, как сурок.

И, снова закрыв глаза, он принялся храпеть во всю силу своих легких.

ХLV

В КОТОРОЙ ШИКО ПРОСЫПАЕТСЯ

Увидев, что Шико спит столь добросовестно, все перестали обращать на него внимание.

К тому же давно уже вошло в привычку относиться к Шико как к предмету меблировки королевской опочивальни.

— Вашему величеству, — сказал Келюс, склоняясь в поклоне, — известна лишь половина того, что произошло, и, беру на себя смелость заявить, наименее интересная половина. Совершенно верно, и никто из нас не намерен этого отрицать, совершенно верно, что все мы обедали у господина де Бюсси, и должен заметить, в похвалу его повару, что мы знатно пообедали.

— Там особенно одно вино было, — заметил Шомберг, — австрийское или венгерское, мне оно показалось просто восхитительным.

— О! Мерзкий немец, — прервал король, — он падок на вино, я это всегда подозревал.

— А я в этом был уверен, — подал голос Шико, — я раз двадцать видел его пьяным.

Шомберг оглянулся на шута.

— Не обращай внимания, сын мой, — сказал гасконец, — во сне я всегда разговариваю; можешь спросить у короля.

Шомберг снова повернулся к Генриху.

— По чести, государь, — сказал он, — я не скрываю ни моих привязанностей, ни моих неприязней. Хорошее вино — это хорошо.

— Не будем называть хорошим то, что заставляет позабыть о своем господине, — сдержанно заметил король.

Шомберг собирался уже ответить, не желая, очевидно, так быстро оставлять столь прекрасную тему, но Келюс сделал ему знак.

— Ты прав, — спохватился Шомберг, — говори дальше.

— Итак, государь, — продолжал Келюс, — во время обеда, и особенно перед ним, мы вели очень важный и любопытный разговор, затрагивающий, в частности, интересы вашего величества.

— Вступление у вас весьма длинное, — сказал Генрих, — это скверный признак.

— Клянусь святым чревом! Ну и болтлив этот Валуа! — воскликнул Шико.

— О! О! Мэтр гасконец, — сказал высокомерно Генрих, — если вы не спите, ступайте вон.

— Клянусь богом, — сказал Шико, — если я и не сплю, так только потому, что ты мне мешаешь спать: твой язык трещит, как трещотки на святую пятницу.

Келюс, видя, что в этом королевском покое невозможно говорить серьезно ни о чем, даже о самом серьезном, такими легкомысленными все привыкли здесь быть, вздохнул, пожал плечами и, раздосадованный, умолк.

— Государь, — сказал, переминаясь с ноги на ногу, д'Эпернон, — а ведь речь идет об очень важном деле.

— О важном деле? — переспросил Генрих.

— Конечно, если, разумеется, жизнь восьми доблестных дворян кажется вашему величеству достойной того, чтобы заняться ею, — заметил Келюс.

— Что ты хочешь этим сказать? — воскликнул король.

— Что я жду, чтобы король соблаговолил выслушать меня.

— Я слушаю, сын мой, я слушаю, — сказал Генрих, кладя руку на плечо Келюса.

— Я уже говорил вам, государь, что мы вели серьезный разговор, и вот итог нашей беседы: королевская власть ослабла, она под угрозой.

— Кажется, все только и делают, что плетут заговоры против нее! — вскричал Генрих.

— Она похожа, — продолжал Келюс, — на тех странных богов, которые, подобно богам Тиберия и Калигулы, старели, но не умирали, а все шли и шли в свое бессмертие дорогой смертельных немощей. Эти боги могли избавиться от своей непрерывно возрастающей дряхлости, вернуть свою молодость, возродиться лишь в том случае, если какой-нибудь самоотверженный фанатик приносил себя им в жертву. Тогда, обновленные влившейся в них молодой, горячей, здоровой кровью, они начинали жить заново и снова становились сильными и могущественными. Ваша королевская власть, государь, напоминает этих богов, она может сохранить себе жизнеспособность только ценой жертвоприношений.

— Золотые слова, — сказал Шико. — Келюс, сын мой, ступай проповедовать на улицах Парижа, и ставлю тельца против яйца, что ты затмишь Линсестра, Кайе, Коттона и даже эту бочку красноречия, которую именуют Горанфло.

Генрих молчал. Было заметно, что в настроении его происходит глубокая перемена: сначала он бросал на миньонов высокомерные взгляды, потом, постепенно осознав их правоту, он снова стал задумчивым, мрачным, обеспокоенным.

— Продолжайте, — сказал он, — вы же видите, что я вас слушаю, Келюс.

— Государь, — продолжал тот, — вы великий король, но кругозор ваш стал ограниченным. Дворянство воздвигло перед вами преграды, по ту сторону которых ваш взгляд уже ничего не видит, разве что другие, все растущие преграды, которые, в свою очередь, возводит перед вами народ. Государь, вы человек храбрый, скажите, что делают на войне, когда один батальон встает, как грозная стена, в тридцати шагах перед другим батальоном? Трусы оглядываются назад и, видя свободное пространство, бегут, смельчаки нагибают головы и устремляются вперед.

— Что ж, пусть будет так. Вперед! — вскричал король. — Клянусь смертью Спасителя! Разве я не первый дворянин в моем королевстве? Известны ли вам, спрашиваю я, более славные битвы, чем битвы моей юности? И знает ли столетие, которое уже приближается к концу, слова более громкие, чем Жарнак и Монконтур? Итак, вперед, господа, и я пойду первым, это мой обычай. Бой будет жарким, как я полагаю.

— Да, государь, бесспорно, — воскликнули молодые люди, воодушевленные воинственной речью короля. — Вперед!

Шико принял сидячее положение.

— Тише вы, там, — сказал он, — предоставьте оратору возможность продолжать. Давай, Келюс, давай, сын мой. Ты уже сказал много верных и хороших слов, но далеко не все, что можешь; продолжай, мой друг, продолжай.

— Да, Шико, ты прав, как это частенько с тобой случается. Я продолжу и скажу его величеству, что для королевской власти наступила минута, когда ей необходимо принять одну из тех жертв, о коих мы только что говорили. Против всех преград, которые невидимой стеной окружают ваше величество, выступят четверо, уверенные, что вы их поддержите, государь, а потомки прославят.

— О чем ты говоришь, Келюс? — спросил король, и глаза его зажглись радостью, умеряемой тревогой. — Кто эти четверо?

— Я и эти господа, — сказал Келюс с чувством гордости, которое возвышает любого человека, рискующего жизнью ради идеи или страсти. — Я и эти господа, мы приносим себя в жертву, государь.

— В жертву чему?

— Вашему спасению.

— От кого?

— От ваших врагов.

— Все это лишь раздоры между молодыми людьми! — воскликнул Генрих.

— О! Это общераспространенное заблуждение, государь. Привязанность вашего величества к нам столь великодушна, что позволяет вам прятать ее под этим изношенным плащом. Но мы ее узнали. Говорите как король, государь, а не как буржуа с улицы Сен-Дени. Не притворяйтесь, будто вы верите, что Можирон ненавидит Антрагэ, что Шомбергу мешает Ливаро, что д'Эпернон завидует Бюсси, а Келюс сердит на Рибейрака. Нет, все они молоды, прекрасны и добры. Друзья и враги, все они могли бы любить друг друга, как братья. Нет, не соперничество людей с людьми вкладывает нам в руки шпаги, а вражда Франции с Анжу, вражда между правом народным и правом божественным. Мы выступаем как поборники королевской власти на то ристалище, куда выходят поборники Лиги, и говорим вам: «Благословите нас, сеньор, одарите улыбкой тех, кто идет за вас на смерть. Ваше благословение, быть может, приведет их к победе, ваша улыбка облегчит им смерть».

Задыхаясь от слез, Генрих распахнул объятия Келюсу и его друзьям.

Он прижал их всех к своему сердцу. Эта сцена не была зрелищем, лишенным интереса, картиной, не оставляющей впечатления: мужество вступало здесь в единение с глубокой нежностью, и все это было освящено самоотречением…

Из глубины алькова глядел, подперев рукой щеку, Шико, Шико серьезный, опечаленный, и его лицо, обычно холодно-безразличное или искаженное саркастическим смехом, сейчас было не менее благородным и не менее красноречивым, чем лица остальных.

— Ах! Мои храбрецы, — сказал наконец король, — это прекрасный, самоотверженный поступок, это благородное дело, и сегодня я горжусь не тем, что царствую во Франции, а тем, что я ваш друг. Но я лучше кого бы то ни было знаю, в чем мои интересы, и поэтому не приму жертвы, которая, суля столь много в случае вашей победы, отдаст меня, если вы потерпите поражение, в руки моих врагов. Чтобы вести войну с Анжу, хватит и Франции, поверьте мне. Я знаю моего брата, Гизов и Лигу, в своей жизни я усмирял и не таких норовистых и горячих коней.

— Но, государь, — воскликнул Можирон, — солдаты так не рассуждают. Они не могут считаться с возможностью неудачи в делах такого рода — делах чести, делах совести, когда человек действует, повинуясь внутреннему убеждению и не задумываясь о том, как его действия будут выглядеть перед судом разума.

— Прошу прощения, Можирон, — ответил король, — солдат может действовать вслепую, но полководец — размышляет.

— Так размышляйте, государь, а нам, нам предоставьте действовать, ведь мы всего лишь солдаты, — ответил Шомберг. — К тому же я не знаком с неудачей, мне всегда везет.

— Друг мой, милый друг, — прервал его печально король, — я не могу сказать того же о себе. Правда, тебе всего лишь двадцать лет.

— Государь, — сказал Келюс, — добрые слова вашего величества лишь удвоят наш пыл. В какой день следует нам скрестить шпаги с господами де Бюсси, де Ливаро, д'Антрагэ и де Рибейраком?

— Никогда. Я это вам решительно запрещаю. Никогда, вы слышите?

— Простите нас, государь, простите, пожалуйста, — продолжал Келюс, — вчера перед обедом у нас состоялась встреча, слово дано, и мы не можем взять его обратно.

— Извините, сударь, — ответил Генрих, — король освобождает от клятв и слов, говоря «я хочу» или «я не хочу», ибо король всемогущ. Сообщите этим господам, что я пригрозил обрушить на вас всю силу своего гнева, ежели вы будете с ними драться, и, чтобы у вас не было сомнений в моей решимости, я клянусь отправить его в изгнание, коли вы…

— Остановитесь, государь… — сказал Келюс, — ибо если вы можете освободить нас от нашего слова, вас от вашего может освободить лишь господь. Поэтому не клянитесь. Если из-за такого дела мы навлекли на себя ваш гнев и этот гнев выразится в нашем изгнании, мы отправимся в изгнание с радостью, ведь, покинув земли вашего величества, мы сможем сдержать свое слово и встретиться с нашими противниками на чужой земле.

— Если эти господа приблизятся к вам даже на расстояние выстрела из аркебузы, — вскричал Генрих, — я прикажу бросить их в Бастилию, всех четверых!

— Государь, — отвечал Келюс, — в тот день, когда ваше величество сделает это, мы отправимся босиком и с веревкой на шее к коменданту Бастилии мэтру Лорану Тестю, чтобы он заключил нас в темницу вместе с этими дворянами.

— Я прикажу отрубить им головы, клянусь смертью Спасителя! В конце концов, я король!

— Если с нашими врагами это случится, государь, мы перережем себе горло у подножия их эшафота.

Генрих долго молчал, потом вскинул свои черные глаза и сказал:

— В добрый час. Вот оно, славное и храброе дворянство!.. Что ж, если господь не благословит дело, которое защищают такие люди!..

— Не безбожничай… не богохульствуй, — торжественно провозгласил Шико, встав со своей постели и направляясь к королю. — Боже мой! Какие благородные сердца. Ну, сделай же то, чего они хотят; ты слышишь, мой господин? Давай, назначь этим молодым людям день для поединка: займись своим делом, вместо того чтобы поучать всевышнего, в чем состоит его долг.

— Ах, боже мой! Боже мой! — прошептал Генрих.

— Государь, мы молим вас об этом, — сказали четверо молодых людей, склонив голову и опускаясь на колени.

— Хорошо, будь по-вашему. И верно: бог справедлив, он должен даровать вам победу. Впрочем, мы и сами сумеем подготовить ее, разумно и по-христиански. Дорогие друзья, вспомните, что Жарнак всегда обязательно исповедовался и причащался перед поединком. Ла-Шатеньерэ великолепно владел шпагой, но он перед поединком искал забвения в пирах, празднествах, отправлялся к женщинам, какой омерзительный грех! Короче, он искушал бога, который, быть может, улыбался его молодости, красоте, силе и хотел спасти ему жизнь. И вот Жарнак убил его. Послушайте, мы исповедуемся и причастимся. Если бы у меня было время, я послал бы ваши шпаги в Рим, чтобы их благословил святейший… Но у нас есть рака святой Женевьевы, она стоит самых лучших реликвий. Попостимся вместе, умертвим свою плоть, отпразднуем великий День святых даров, а на следующее утро…

— О! Государь, спасибо, спасибо, — вскричали молодые люди. — Значит, через восемь дней.

И они бросились в объятия короля, который еще раз прижал их к сердцу и, проливая слезы, удалился в свою молельню.

— Условия нашего поединка уже составлены, — сказал Келюс, — остается только вписать в них день и час. Пиши, Можирон, на этом столе… и пером короля, пиши: «В день после Праздника святых даров».

— Готово, — сказал Можирон. — Кто будет герольдом и отнесет это письмо?

— Я, если вы пожелаете, — сказал Шико, подходя. — Только хочу дать вам совет, малыши. Его величество говорит о посте, умерщвлении плоти, раке святой Женевьевы… Все это великолепно во исполнение обета — после победы, но я считаю, что до победы вам будет полезнее хорошая еда, доброе вино, восьмичасовой сон в полном одиночестве, в дневное или ночное время. Ничто не сообщает руке такой гибкости и силы, как трехчасовое пребывание за столом, коли не напиваешься допьяна, разумеется. В том же, что касается любви, я, в общем, поддерживаю короля. Слишком уж она разнеживает, и будет лучше, если вы от нее воздержитесь.

— Браво, Шико! — дружно воскликнули молодые люди.

— Прощайте, мои львята, — ответил гасконец, — я отправляюсь во дворец Бюсси.

Он сделал три шага и вернулся назад.

— Кстати, — сказал он, — не покидайте короля в прекрасный день Праздника святых даров. Не уезжайте никто за город; оставайтесь в Лувре, как горстка паладинов. Договорились? Да? Тогда я ухожу выполнять ваше поручение.

И Шико, держа в руке письмо, раздвинул циркуль своих длинных ног и исчез.

ХLVI

ПРАЗДНИК СВЯТЫХ ДАРОВ

В эти восемь дней события назревали, как в безветренную и знойную летнюю пору в небесных глубинах назревает гроза.

Монсоро, снова поднявшийся на ноги после суток лихорадки, стал сам подстерегать похитителя своей чести. Но, не обнаружив никого, он еще крепче, чем прежде, уверовал в лицемерие герцога Анжуйского и его дурные намерения относительно Дианы.

Бюсси не прекратил дневных посещений дома главного ловчего.

Однако предупрежденный Одуэном о постоянных засадах, которые устраивал выздоравливающий граф, он воздерживался от ночных визитов через окно.

Шико делил свое время надвое.

Одну часть он проводил, почти безотлучно, со своим возлюбленным господином, Генрихом Валуа, оберегая его, как мать оберегает ребенка.

Другую часть он уделял своему задушевному другу Горанфло, которого восемь дней назад с большим трудом уговорил возвратиться в келью и сам препроводил в монастырь, где аббат, мессир Жозеф Фулон, оказал королевскому шуту самый теплый прием.

Во время этого первого визита Шико в монастырь было много говорено о благочестии короля, и приор казался выше всякой меры признательным его величеству за честь, которую тот сделает аббатству своим посещением.

Честь эта даже превзошла все первоначальные ожидания: Генрих, по просьбе почтенного аббата, согласился провести в уединении в монастыре целые сутки.

Аббат все еще не мог поверить своему счастью, но Шико утвердил Жозефа Фулона в его надеждах. И поскольку было известно, что король прислушивается к словам шута, Шико настоятельно просили снова наведаться в гости к монахам, и гасконец обещал это сделать.

Что касается Горанфло, то он вырос в глазах монахов на десять локтей.

Ведь именно ему удалось так ловко втереться в полное доверие к Шико. Даже столь тонкий политик, как Макиавелли, не сделал бы это лучше.

Приглашенный наведываться, Шико наведывался и всегда приносил с собой — в карманах, под плащом, в своих широких сапогах — бутылки с самыми редкими и изысканными винами, поэтому брат Горанфло принимал его еще лучше, чем мессир Жозеф Фулон.

Шико запирался на целые часы в келье монаха, разделяя с ним, если говорить в общих чертах, его ученые труды и молитвенные экстазы.

За два дня до Праздника святых даров он даже провел в монастыре всю ночь напролет; на следующий день по аббатству пронесся слух, что Горанфло уговорил Шико надеть сутану.

Что до короля, то он в эти дни давал уроки фехтования своим друзьям, изобретая вместе с ними новые удары и стараясь в особенности упражнять д'Эпернона, которому судьба дала такого опасного противника и который ожидал решительного дня с заметным волнением.

Всякий, кто прошел бы ночью, в определенные часы, по улицам, встретил бы в квартале Святой Женевьевы странных монахов, описанных уже нами в первых главах и смахивавших больше на рейтаров, чем на чернецов.

И, наконец, мы могли бы добавить, чтобы дополнить картину, которую стали набрасывать, могли бы добавить, повторяем, что дворец Гизов стал одновременно и самым таинственным и самым беспокойным вертепом, какой только можно себе представить. Снаружи он казался совершенно безлюдным, но внутри был густо населен. Каждый вечер в большом зале, после того как все занавеси на окнах были тщательно задернуты, начинались тайные сборища. Этим сборищам предшествовали обеды, на них приглашались только мужчины, и тем не менее обеды возглавляла госпожа де Монпансье.

Мы вынуждены сообщать нашим читателям все эти подробности, извлеченные нами из мемуаров того времени, ибо читатели не найдут их в архивах полиции.

И в самом деле, полиция того беспечного царствования даже и не подозревала, что затевается, хотя заговор, как это можно видеть, был крупным, а достойные горожане, совершавшие свой ночной обход с каской на голове и алебардой в руке, подозревали об этом не больше полиции, не будучи людьми, способными угадывать иные опасности, чем те, которые проистекают от огня, воров, бешеных собак и буйствующих пьяниц.

Время от времени какой-нибудь дозор все же задерживался возле гостиницы «Путеводная звезда» на улице Арбр-Сек, но мэтр Ла Юрьер слыл добрым католиком, и ни у кого не вызывало сомнений, что громкий шум, доносящийся из его заведения, раздается лишь во имя вящей славы божьей.

Вот в какой обстановке город Париж дожил наконец, день за днем, до утра того великого, отмененного конституционным правительством торжества, которое называют Праздником святых даров.

В этот знаменательный день погода с утра выдалась великолепная, воздух был напоен ароматом цветов, устилавших улицы.

В этот день, говорим мы, Шико, в течение уже двух недель неизменно укладывавшийся спать в опочивальне короля, разбудил Генриха очень рано. Никто еще не входил в королевские покои.

— Ах, Шико, Шико, — воскликнул Генрих, — будь ты неладен! Я еще не встречал человека, который бы делал все так не вовремя. Ты оторвал меня от самого приятного за всю мою жизнь сна.

— Что же тебе снилось, сын мой? — спросил Шико.

— Мне снилось, что мой дорогой Келюс проткнул Антрагэ насквозь и плавал в крови своего противника. Но вот и утро. Пойдем помолимся господу, чтобы сон мой исполнился. Зови слуг, Шико, зови!

— Да что ты хочешь?

— Мою власяницу и розги.

— А может, ты предпочел бы хороший завтрак? — спросил Шико.

— Язычник, — сказал Генрих, — кто же это слушает мессу Праздника святых даров на полный желудок!

— Твоя правда.

— Зови, Шико, зови!

— Терпение, — сказал Шико, — сейчас всего лишь восемь часов, до вечера ты еще успеешь себя нахлестать. Сначала побеседуем. Хочешь побеседовать с твоим другом? Ты не пожалеешь, Валуа, слово Шико.

— Что ж, побеседуем, — сказал Генрих, — но поторапливайся.

— Как мы разделим ваш день, сын мой?

— На три части.

— В честь Святой троицы, прекрасно. Какие же это части?

— Во-первых, месса в Сен-Жермен-л'Оксеруа.

— Хорошо.

— По возвращении в Лувр легкий завтрак.

— Великолепно!

— Затем шествие кающихся по улицам с остановками в главных монастырях Парижа, начиная с монастыря якобинцев и кончая Святой Женевьевой, где я обещал приору прожить в затворничестве до послезавтра в келье у некоего монаха, почти святого, который будет ночью читать молитвы за успех нашего оружия.

— Я его знаю.

— Этого святого?

— Прекрасно знаю.

— Тем лучше. Ты пойдешь со мной, Шико. Мы будем молиться вместе.

— Еще бы! Будь спокоен.

— Тогда одевайся, и пошли.

— Погоди!

— А что?

— Я хочу узнать у тебя еще несколько подробностей.

— А не мог бы ты спросить о них, пока меня будут одевать?

— Я предпочитаю сделать это, пока мы одни.

— Тогда спрашивай, да поскорей: время идет.

— Что будет делать твой двор?

— Он сопровождает меня.

— А твой брат?

— Он пойдет со мной.

— А твоя гвардия?

— Французская, во главе с Крийоном, будет ждать меня в Лувре, а швейцарцы — у ворот аббатства.

— Чудесно! — сказал Шико. — Теперь я все знаю.

— Значит, я могу позвать?

— Зови.

Генрих позвонил в колокольчик.

— Церемония будет замечательной, — продолжал Шико.

— Я надеюсь, бог воздаст мне за нее.

— Это мы увидим завтра. Но ответь мне, Генрих, пока еще никто не пришел, ты больше ничего не хочешь сказать мне?

— Нет. Разве я упустил какую-нибудь подробность церемонии?

— Речь не об этом.

— А о чем же тогда?

— Ни о чем.

— Но ты меня спрашиваешь.

— Уже окончательно решено, что ты идешь в аббатство Святой Женевьевы?

— Конечно.

— И проведешь там ночь?

— Я это обещал.

— Ну, раз тебе больше нечего сказать мне, сын мой, то я сам тебе скажу, что эта церемония меня не устраивает.

— То есть как?

— Не устраивает. И после того, как мы позавтракаем…

— После того, как мы позавтракаем?

— Я познакомлю тебя с другой диспозицией, которую придумал я.

— Хорошо, согласен.

— Даже если бы ты и не был согласен, это бы не имело никакого значения.

— Что ты хочешь сказать?

— В переднюю уже входит твоя челядь.

И в самом деле, лакеи раздвинули портьеры, и появились брадобрей, парфюмер и камердинер его величества. Они завладели королем и стали все вместе совершать над его августейшей особой обряд, описанный в начале этой книги.

Когда туалет его величества был на две трети завершен, объявили о приходе его высочества монсеньора герцога Анжуйского.

Генрих обернулся к брату, приготовив для него свою самую лучшую улыбку.

Герцога сопровождали господа де Монсоро, д'Эпернон и Орильи.

Д'Эпернон и Орильи остались позади.

При виде графа, все еще бледного и с выражением лица еще более устрашающим, чем обычно, Генрих не смог скрыть своего удивления.

Герцог заметил, что король удивлен, главный ловчий — тоже.

— Государь, — сказал герцог, — граф де Монсоро явился засвидетельствовать свое почтение вашему величеству.

— Спасибо, сударь, — сказал Генрих, — тронут вашим визитом, тем более что вы были тяжело ранены, не правда ли?

— Да, государь.

— На охоте, как мне говорили?

— На охоте, государь.

— Но сейчас вы чувствуете себя лучше, не так ли?

— Я поправился.

— Государь, — сказал герцог Анжуйский, — не угодно ли вам, чтобы после того, как мы исповедуемся и причастимся, граф де Монсоро отправился подготовить нам хорошую охоту в лесах Компьени?

— Но, — возразил Генрих, — разве вы не знаете, что завтра…

Он собирался сказать: «…четверо моих друзей дерутся с четырьмя вашими», но вспомнил, что тайна должна быть сохранена, и остановился.

— Я ничего не знаю, государь, — ответил герцог Анжуйский, — и если ваше величество желает сообщить мне…

— Я хотел сказать, — продолжал Генрих, — что поскольку эту ночь мне предстоит провести в молитвах в аббатстве Святой Женевьевы, то к завтрему я, возможно, не буду готов. Но пусть господин граф все же отправляется: если завтра охота не состоится, то она состоится послезавтра.

— Вы слышите? — обратился герцог к графу де Монсоро, который ответил с поклоном:

— Да, монсеньор.

Тут вошли Шомберг и Келюс. Король принял их с распростертыми объятиями.

— Еще один день, — сказал Келюс, кланяясь королю.

— Но, к счастью, всего один, — заметил Шомберг.

В это время Монсоро, со своей стороны, говорил герцогу:

— Вы, кажется, добиваетесь моего изгнания, монсеньор?

— Разве долг главного ловчего состоит не в том, чтобы подготавливать охоту для короля? — со смехом спросил герцог.

— Я понимаю, — ответил Монсоро, — я вижу, в чем дело. Сегодня вечером истекает восьмой день отсрочки, которую вы, монсеньор, попросили у меня, и ваше высочество предпочитаете лучше отослать меня в Компьень, чем сдержать свое обещание. Но поостерегитесь, ваше высочество: еще до сегодняшнего вечера я могу одним словом…

Франсуа схватил графа за руку.

— Замолчите, — сказал он, — напротив, я выполняю обещание, которое вы помянули.

— Объяснитесь.

— О вашем отъезде для подготовки охоты станет известно всем. Ведь вы получили официальный приказ.

— Ну и что?

— А вы не уедете и спрячетесь поблизости от вашего дома. И тогда, думая, что вы уехали, появится человек, которого вы желаете знать. Остальное ваше дело. Насколько помню, я ничего больше не обещал.

— А! Если все обстоит так… — сказал Монсоро.

— У вас есть мое слово, — сказал герцог.

— У меня есть больше, чем ваше слово, монсеньор, — у меня есть ваша подпись.

— Да, клянусь смертью Христовой, мне это хорошо известно.

И герцог отошел от Монсоро, чтобы приблизиться к своему брату. Орильи тронул д'Эпернона за руку.

— Все в порядке, — сказал он.

— Как? Что в порядке?

— Господин де Бюсси не будет драться завтра.

— Господин де Бюсси не будет драться завтра?

— Я за это отвечаю.

— Кто же ему помешает?

— Не все ли равно, раз он не будет драться?

— Если это случится, мой милый чародей, вы получите тысячу экю.

— Господа, — сказал Генрих, уже закончивший свой туалет, — в Сен-Жермен-л'Оксеруа.

— А потом в аббатство Святой Женевьевы? — спросил герцог.

— Разумеется, — ответил король.

— Рассчитывайте на это, — сказал Шико, застегивая на себе пояс с рапирой.

Генрих вышел в галерею, где его ждал весь двор.

ХLVII

КОТОРАЯ ДОБАВИТ ЯСНОСТИ ГЛАВЕ ПРЕДЫДУЩЕЙ

Накануне вечером, когда все было решено и сговорено между Гизами и анжуйцами, господин де Монсоро возвратился в свой дом и встретил там Бюсси.

Тогда, подумав, что этот храбрый дворянин, к которому он по-прежнему относился очень дружески, может, не будучи ни о чем предупрежден, сильно скомпрометировать себя послезавтра, он отвел его в сторону.

— Дорогой граф, — сказал он молодому человеку, — не позволите ли вы мне дать вам один совет?

— Само собой разумеется, — ответил Бюсси. — Прошу вас об этом.

— На вашем месте я уехал бы на завтрашний день из Парижа.

— Мне уехать? А зачем?

— Единственное, что я могу вам сказать: ваше отсутствие, должно быть, спасет вас от крупных неприятностей.

— Крупных неприятностей? — переспросил Бюсси, глядя на графа пронизывающим взглядом. — Каких?

— Разве вы не знаете, что должно произойти завтра?

— Совершенно не знаю.

— По чести?

— Слово дворянина.

— Монсеньор герцог Анжуйский ни во что вас не посвятил?

— Нет. Монсеньор герцог Анжуйский посвящает меня только в те дела, о которых он может говорить во весь голос, и добавлю даже — говорить почти любому.

— Что ж, я не герцог Анжуйский, я люблю своих друзей не ради себя, а ради них, и я скажу вам, дорогой граф, что на завтра готовятся важные события и что сторонники герцога Анжуйского и Гизов замышляют удар, последствием которого, вполне возможно, будет низложение короля.

Бюсси посмотрел на господина де Монсоро с некоторым недоверием, но лицо графа выражало самую полную искренность, в этом нельзя было усомниться.

— Граф, — ответил Бюсси, — вы знаете, я принадлежу герцогу Анжуйскому, то есть ему принадлежат моя жизнь и моя шпага. Король, непосредственно против которого я никогда не выступал, сердит на меня, он всегда не упускает случая сказать или сделать мне что-нибудь неприятное. И как раз завтра, — Бюсси понизил голос, — я говорю это вам, но вам одному, понимаете? — завтра я буду рисковать своей жизнью, чтобы унизить Генриха Валуа в лице его фаворитов.

— Так, значит, — спросил Монсоро, — вы решили нести все последствия вашей преданности герцогу Анжуйскому?

— Да.

— Вы, должно быть, знаете, к чему это может вас привести?

— Я знаю, где я рассчитываю остановиться. Какие бы ни были у меня основания жаловаться на короля, никогда я не подниму руку на помазанника божьего. Пусть этим занимаются другие, а я, никого не задевая и никому не нанося ударов, буду следовать за господином герцогом Анжуйским, чтобы защитить его в случае опасности.

Монсоро задумался и через некоторое время сказал, положа руку на плечо Бюсси:

— Дорогой граф, герцог Анжуйский лицемер, трус, предатель, человек, способный из ревности или страха пожертвовать самым верным своим слугой, самым преданным другом. Дорогой граф, послушайтесь дружеского совета, покиньте его, отправляйтесь на завтрашний день в ваш венсенский домик, отправляйтесь куда хотите, но не принимайте участия в шествии во время Праздника святых даров.

Бюсси внимательно посмотрел на Монсоро.

— Но почему вы сами остаетесь с герцогом Анжуйским?

— Потому что из-за дел, касающихся моей чести, — ответил граф, — я буду в нем нуждаться еще некоторое время.

— Что ж, и я тоже из-за дел, касающихся моей чести, останусь с герцогом.

Граф Монсоро пожал руку Бюсси, и они расстались.

Мы уже рассказали в предыдущей главе о том, что произошло на следующее утро во время туалета короля.

Монсоро отправился домой, объявил жене, что уезжает в Компьень, и тут же распорядился подготовить ему все для отъезда.

Диана с радостью выслушала это сообщение.

Она знала от мужа о предстоящем поединке между Бюсси и д'Эперноном, но из всех миньонов короля д'Эпернон был известен как наименее храбрый и ловкий, поэтому, когда Диана думала об их поединке, к ее страху примешивалось чувство гордости.

Бюсси с самого утра явился к герцогу Анжуйскому и сопровождал его в Лувр, там он все время оставался в галерее.

Выйдя от короля, герцог забрал Бюсси с собой, и королевский кортеж направился в Сен-Жермен-л'Оксеруа.

При виде Бюсси, такого прямого, верного, преданного, герцог почувствовал некоторые угрызения совести, но два обстоятельства подавили в нем добрые побуждения: большая власть, которую забрал над ним Бюсси, как всякий сильный человек над человеком слабым, внушала принцу опасение, как бы Бюсси, находясь возле его трона, не стал настоящим королем; и затем — Бюсси любил госпожу де Монсоро, и любовь эта порождала все муки ревности в сердце Франсуа.

Однако Монсоро, со своей стороны, вызывал у него почти такое же беспокойство, как Бюсси, и принц сказал себе:

«Если Бюсси пойдет со мной и, поддержав меня своей храбростью, поможет мне завоевать победу, тогда какое будет иметь значение для меня — победителя, что скажет или сделает этот Монсоро? Если же Бюсси покинет меня, я ему ничем больше не обязан и тоже его покину».

Вследствие этих двойственных мыслей, предметом которых был Бюсси, принц ни на минуту не спускал глаз с молодого человека.

Он видел, как тот со спокойным, улыбающимся лицом вошел в церковь, любезно пропустив перед собой своего противника д'Эпернона, и встал на колени где-то позади.

Тогда принц сделал ему знак приблизиться. В том положении, в котором он находился, принц, чтобы видеть Бюсси, был вынужден поворачивать назад голову, в то время как, поместив Бюсси слева от себя, ему достаточно было скосить глаза.

С начала мессы прошло почти четверть часа, когда в церковь вошел Реми и опустился на колени возле своего господина. При появлении молодого лекаря герцог вздрогнул: ему было известно, что Бюсси поверял Одуэну все свои тайные мысли.

И действительно, через некоторое время, после того, как они шепотом обменялись несколькими словами, Реми потихоньку передал своему господину записку.

Принц почувствовал, как кровь заледенела у него в жилах: адрес на записке был написан мелким, изящным почерком.

«Это от нее, — сказал себе принц, — она сообщает, что муж уезжает из Парижа».

Бюсси опустил бумажку в свою шляпу, развернул и прочел. Принц больше не видел записки, но зато он видел лицо Бюсси, озаренное светом радости и любви.

— А! Если ты не пойдешь со мной, берегись! — прошептал он.

Бюсси поднес записку к губам и спрятал на груди.

Герцог поглядел вокруг. Будь Монсоро тут, кто знает, возможно, у принца и не стало бы терпения дождаться вечера, чтобы назвать ему имя Бюсси.

Когда месса кончилась, все снова возвратились в Лувр, где их ожидал легкий завтрак — короля в его покоях, а дворян — в галерее.

Швейцарцы уже выстроились возле ворот Лувра, готовые отправиться в путь.

Крийон с французской гвардией стоял во дворе.

Так же, как герцог Анжуйский не терял из виду Бюсси, так и Шико не терял из виду короля.

Когда входили в Лувр, Бюсси подошел к герцогу.

— Простите, монсеньор, — произнес он, отвешивая поклон, — я хотел бы сказать вашему высочеству два слова.

— Это спешно? — спросил герцог.

— Очень, монсеньор.

— А не мог бы ты сказать их мне во время шествия? Мы будем идти рядом.

— Извините, монсеньор, но я остановил ваше высочество, как раз чтобы попросить разрешения не сопровождать вас.

— Почему это? — спросил герцог голосом, в котором звучало плохо скрытое волнение.

— Монсеньор, вашему высочеству известно, что завтра — великий день, ибо он должен покончить с враждой между Анжу и Францией. Я хочу удалиться в мой венсенский домик и весь сегодняшний день провести там в затворничестве.

— Значит, ты не примешь участия в шествии, в котором участвует весь двор, участвует король?

— Нет, монсеньор. Разумеется, с разрешения вашего высочества.

— И ты не присоединишься ко мне даже в монастыре Святой Женевьевы?

— Монсеньор, я хочу иметь весь день свободным.

— Но, однако, — сказал герцог, — вдруг в течение дня мне понадобятся мои друзья!..

— Так как они вам понадобятся, монсеньор, лишь для того, чтобы поднять шпагу на своего короля, я с двойным основанием прошу отпустить меня, — ответил Бюсси. — Моя шпага связана моим вызовом д'Эпернону.

Еще накануне Монсоро сказал принцу, что он может рассчитывать на Бюсси. Значит, все переменилось со вчерашнего дня, и перемена эта произошла из-за записки, принесенной Одуэном в церковь.

— Итак, — процедил герцог сквозь зубы, — ты покидаешь своего сеньора и господина, Бюсси?

— Монсеньор, — сказал Бюсси, — у человека, который завтра рискует жизнью в таком жестоком, кровавом, смертельном поединке, каким, ручаюсь вам за это, будет наш поединок, у человека этого нет больше иного господина, чем тот, кому будет предназначена моя последняя исповедь.

— Ты знаешь, что речь идет о троне для меня, и покидаешь меня?

— Монсеньор, я достаточно для вас потрудился и достаточно потружусь еще и завтра, не требуйте от меня большего, чем моя жизнь.

— Хорошо, — сказал глухим голосом герцог, — вы свободны, ступайте, господин де Бюсси.

Бюсси, ничуть не обеспокоенный этой внезапной холодностью, поклонился принцу, спустился по лестнице и, очутившись за стенами Лувра, быстро зашагал к своему дворцу.

Герцог кликнул Орильи.

Орильи появился.

— Ну как, монсеньор? — спросил лютнист.

— Он сам себя приговорил.

— Он не идет с вами?

— Нет.

— Он отправляется на свидание по записке?

— Да.

— Тогда, значит, сегодня вечером?

— Сегодня вечером.

— Господин де Монсоро предупрежден?

— О свидании — да, о том, кого он там увидит, — пока нет.

— Итак, вы решили пожертвовать вашим Бюсси?

— Я решил отомстить, — сказал принц. — Теперь я боюсь только одного.

— Чего же?

— Того, как бы Монсоро не доверился только своей силе и ловкости и как бы Бюсси от него не ускользнул.

— Пусть монсеньор не беспокоится.

— Почему?

— Господин де Бюсси приговорен окончательно?

— Да, клянусь смертью Христовой! Он взялся меня опекать, лишил воли, навязал мне свою, отнял у меня возлюбленную и завладел ею; это не человек, а лев, и я не столько его господин, сколько просто сторож при нем. Да, да, Орильи, он приговорен окончательно, без права на помилование.

— Что ж, в таком случае, как я уже сказал, пусть монсеньор не волнуется: если Бюсси ускользнет от Монсоро, он не спасется от другого.

— А кто этот другой?

— Монсеньор приказывает мне назвать его?

— Да, я тебе приказываю.

— Этот другой — господин д'Эпернон.

— Д'Эпернон! Д'Эпернон, который должен завтра драться с ним?

— Да, монсеньор.

— Расскажи-ка мне все.

Орильи начал было рассказывать, но тут принца позвали. Король уже сидел за столом и удивлялся, что не видит герцога Анжуйского, вернее говоря, Шико обратил его внимание на отсутствие принца, и король потребовал позвать брата.

— Ты расскажешь мне во время шествия, — решил герцог.

И он пошел за лакеем, которого за ним прислали.

А теперь, так как мы, будучи заняты более важным героем, не располагаем временем, чтобы последовать за герцогом и Орильи по улицам Парижа, мы расскажем нашим читателям, что произошло между д'Эперноном и лютнистом.

Ранним утром д'Эпернон явился в Анжуйский дворец и сказал, что хочет поговорить с Орильи.

Он давно уже был знаком с музыкантом.

Последний учил его игре на лютне, и ученик с учителем много раз встречались, чтобы попиликать на виоле или на скрипке, как это было в моде в те времена, не только в Испании, но и во Франции.

Вследствие этого двух музыкантов связывала нежная, хотя и умеренная этикетом, дружба.

А кроме того, д'Эпернон, хитрый гасконец, использовал способ тихого проникновения, состоявший в том, чтобы подбираться к хозяевам через их слуг, и мало было таких тайн у герцога Анжуйского, о которых миньон не был бы осведомлен своим другом Орильи.

Добавим к этому, что, как ловкий дипломат, он подслуживался одновременно и к королю и к герцогу, переметываясь от одного к другому из страха нажить себе врага в короле будущем и из желания сохранить благоволение короля царствующего.

Целью его последнего визита к Орильи было побеседовать о предстоящем поединке.

Поединок с Бюсси не переставал беспокоить королевского миньона.

В течение всей долгой жизни д'Эпернона храбрость никогда не относилась к главным чертам его характера, а чтобы хладнокровно принять мысль о поединке с Бюсси, надо было обладать более чем храбростью, надо было обладать бесстрашием. Драться с Бюсси означало встать лицом к лицу с верной смертью.

Некоторые осмелились на это, но были повержены в бою на землю, да так с нее и не встали.

Стоило только д'Эпернону заикнуться музыканту о занимавшем его деле, как Орильи, знавший о тайной ненависти своего господина к Бюсси, Орильи, сказали мы, тут же стал поддакивать своему ученику и усиленно жалеть его. Он сообщил, что уже в течение восьми дней господин де Бюсси упражняется в фехтовании, по два часа каждое утро, с горнистом из гвардии, самым коварным клинком, когда-либо известным в Париже, своего рода артистом в деле фехтования, который, будучи путешественником и философом, заимствовал у итальянцев их осторожность и осмотрительность, у испанцев — ловкие, блестящие финты, у немцев — железную хватку пальцев на рукоятке и искусство контрударов, и, наконец, у диких поляков, которых тогда называли сарматами, — их вольты, их прыжки, их внезапные расслабления и бой грудь с грудью. Во время этого длинного перечисления преимуществ противника д'Эпернон сгрыз от страха весь кармин со своих крашеных ногтей.

— Вот как! Ну тогда мне конец, — сказал он, смеясь и бледнея разом.

— Еще бы! Черт возьми! — ответил Орильи.

— Но это же бессмысленно, — воскликнул д'Эпернон, — выходить на поединок с человеком, который, вне всяких сомнений, должен вас убить! Все равно что бросать кости с игроком, который уверен, что он каждый раз выбросит дубль-шесть.

— Надо было думать об этом, прежде чем принимать вызов, сударь.

— Чума меня побери! — воскликнул д'Эпернон. — Как-нибудь выпутаюсь. Недаром же я гасконец. Безумец тот, кто добровольно уходит из жизни, и особенно в двадцать пять лет. По крайней мере, так думаю я, клянусь смертью Христовой! И это очень разумно. Постой!

— Я слушаю.

— Ты говоришь, господин де Бюсси уверен, что убьет меня?

— Ни минуты не сомневаюсь.

— Тогда это уж не дуэль, если он уверен; это — убийство.

— И в самом деле!

— А коли это убийство, то какого черта?

— Ну?

— Закон разрешает предупреждать убийство с помощью…

— С помощью?

— С помощью… другого убийства.

— Разумеется.

— Раз он хочет меня убить, кто мне мешает убить его раньше?

— О! Бог мой! Никто, разумеется, я об этом уже думал.

— Разве мое рассуждение не ясно?

— Ясно, как белый день.

— И естественно?

— Весьма естественно!

— Но только, вместо того чтобы варварски убить его собственными руками, как он это хочет сделать со мной, я — мне ненавистна кровь — предоставлю позаботиться об этом кому-нибудь другому.

— Значит, вы наймете сбиров?

— Клянусь честью, да! Как герцог де Гиз и герцог Майеннский — для Сен-Мегрена.

— Это вам обойдется недешево.

— Я дам три тысячи экю.

— Когда ваши сбиры узнают, с кем они должны иметь дело за три тысячи экю, вам не нанять будет больше шести человек.

— А разве этого не достаточно?

— Шесть человек! Да господин де Бюсси убьет четверых, прежде чем сам получит хоть одну царапину. Вспомните-ка стычку на улице Сент-Антуан, когда он ранил Шомберга в бедро, вас — в руку и почти доконал Келюса.

— Я дам шесть тысяч экю, если надо, — сказал д'Эпернон. — Клянусь кровью Христовой! Если уж я берусь за дело, я хочу сделать его хорошо, так, чтобы он не ускользнул.

— У вас есть люди на примете? — спросил Орильи.

— Проклятие! — ответил д'Эпернон. — Кое-кто есть, из тех, кому делать нечего: солдаты в отставке, разные удальцы. В общем-то они стоят венецианских и флорентийских молодцов.

— Прекрасно! Прекрасно! Но будьте осторожны.

— Почему?

— Если они потерпят неудачу, они вас выдадут.

— За меня король.

— Это кое-что, но король не может помешать господину де Бюсси убить вас.

— Справедливо, совершенно справедливо, — сказал задумчиво д'Эпернон.

— Я мог бы подсказать вам другой выход.

— Говори, мой друг, говори.

— Но, может быть, вам не захочется действовать совместно с другим лицом?

— Я не откажусь ни от чего, что может удвоить мои надежды на избавление от этой бешеной собаки.

— Так вот, один враг вашего врага ревнует.

— О!

— И в этот самый час!..

— Ну, ну, в этот час… кончай же!

— Он расставляет вашему врагу западню.

— Дальше.

— Но у него нет денег. С вашими шестью тысячами экю он может обделать одновременно и ваше и свое дело. Вы ведь не настаиваете, чтобы честь нанесения удара осталась за вами, не правда ли?

— Боже мой, конечно, нет! Я ничего другого и не хочу, как остаться в тени.

— Тогда пошлите к нему ваших людей, не открываясь им, кто вы. Он их использует.

— Но если мои люди и не будут знать, кто я, мне все же следует знать, кто этот человек.

— Я покажу его вам сегодня утром.

— Где?

— В Лувре.

— Так он дворянин?

— Да.

— Орильи, шесть тысяч экю поступят в твое распоряжение немедленно.

— Значит, мы договорились?

— Окончательно и бесповоротно.

— Тогда в Лувр!

— В Лувр.

В предыдущей главе мы видели, как Орильи сказал д'Эпернону:

— Все в порядке, завтра господин де Бюсси драться не будет.

ХLVIII

ШЕСТВИЕ

Как только завтрак кончился, король вместе с Шико удалился в свою комнату переодеться в одежды кающегося и через некоторое время вышел оттуда босой, подпоясанный веревкой, в низко надвинутом на лицо капюшоне.

Придворные за это время успели облачиться в такие же наряды.

Погода стояла прекрасная, мостовая была устлана цветами. Говорили, что переносные алтари будут один богаче другого, особенно тот, который монахи монастыря Святой Женевьевы устроили в подземном склепе часовни.

Необъятная толпа народу расположилась по обе стороны дороги, ведущей к четырем монастырям, возле которых король должен был сделать остановки, — к монастырям якобинцев, кармелитов, капуцинов и монахов Святой Женевьевы.

Шествие открывал клир церкви Сен-Жермен-л'Оксеруа. Архиепископ Парижа нес святые дары. Между архиепископом и клиром шли, пятясь задом, юноши, размахивавшие кадилами, и молодые девушки, разбрасывавшие лепестки роз.

Затем шел король, босой, как мы уже указали, в сопровождении своих четырех друзей, тоже босых и тоже облаченных в монашеские рясы.

За ними следовал герцог Анжуйский, но в своем обычном костюме, а за герцогом его анжуйцы вперемежку с высшими сановниками короля, которые шли в свите принца, в порядке, предусмотренном этикетом.

И, наконец, шествие замыкали буржуа и простонародье.

Когда вышли из Лувра, было уже более часа пополудни. Крийон и французская гвардия хотели было последовать за королем, но он сделал им знак, что это ни к чему, и они остались охранять дворец.

Было около шести часов вечера, когда, после остановки у нескольких переносных алтарей, первые ряды шествия увидели портик старого аббатства с его кружевной резьбой и монахов Святой Женевьевы во главе с их приором, выстроившихся на трех ступенях порога для встречи его величества.

Во время перехода к аббатству, от места последней остановки в монастыре капуцинов, герцог Анжуйский, с утра находившийся на ногах, почувствовал себя дурно от усталости и спросил разрешения у короля удалиться в свой дворец. Разрешение это было ему королем даровано.

После чего дворяне герцога отделились от процессии и ушли вместе с ним, как бы желая высокомерно подчеркнуть, что они сопровождали герцога, а не короля.

Но в действительности дело было в том, что трое из них собирались на следующий день драться и не хотели утомлять себя сверх меры.

У порога аббатства король, под тем предлогом, что Келюс, Можирон, Шомберг и д'Эпернон нуждаются в отдыхе не меньше Ливаро, Рибейрака и Антрагэ, король, говорим мы, отпустил и их тоже.

Архиепископ с утра совершал богослужение и так же, как и другие священнослужители, еще ничего не ел и падал от усталости. Король пожалел этих святых мучеников и, дойдя, как мы уже говорили, до входа в аббатство, отослал их всех.

Потом, обернувшись к приору Жозефу Фулону, он сказал гнусавым голосом:

— Вот и я, отец мой. Я пришел сюда как грешник, который ищет покоя в вашем уединении.

Приор поклонился.

Затем, обращаясь к тем, кто выдержал этот тяжелый путь и вместе с ним дошел до аббатства, король сказал:

— Благодарю вас, господа, ступайте с миром.

Каждый отвесил ему низкий поклон, и царственный кающийся, бия себя в грудь, медленно взошел по ступеням в аббатство.

Как только Генрих переступил через порог аббатства, двери за ним закрылись.

Король был столь глубоко погружен в свои размышления, что, казалось, не заметил этого обстоятельства, в котором к тому же ничего странного и не было: ведь свою свиту он отпустил.

— Сначала, — сказал приор королю, — мы проводим ваше величество в склеп. Мы украсили его, как могли лучше, во славу короля небесного и земного.

Генрих молча склонил голову в знак согласия и последовал за аббатом.

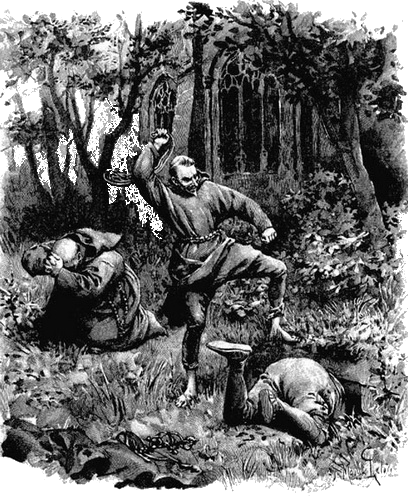

Но как только король прошел под мрачной аркадой, между двумя неподвижными рядами монахов, как только монахи увидели, что он свернул за угол двора, ведущего к часовне, двадцать капюшонов взлетели вверх, и в полутьме засверкали глаза, горящие радостью и гордым торжеством.

Открывшиеся лица не были ленивыми и робкими физиономиями монахов: густые усы, загорелая кожа свидетельствовали о силе и энергии.

Многие из этих лиц были иссечены шрамами, и рядом с самым гордым лицом, отмеченным самым знаменитым, самым прославленным шрамом, виднелось радостное и возбужденное лицо женщины, облаченной в рясу.

Женщина эта воскликнула, помахивая золотыми ножницами, которые были подвешены на цепочке к ее поясу:

— Ах, братья, наконец-то Валуа у нас в руках!

— По чести, сестра, я думаю так же, как вы, — ответил Меченый.

— Еще нет, еще нет, — прошептал кардинал.

— Почему же?

— Достанет ли у нас городского ополчения, чтобы выдержать натиск Крийона и его гвардии?

— У нас есть кое-что получше ополчения, — возразил герцог Майеннский, — и поверьте моему слову: ни один мушкет не выстрелит ни с той, ни с другой стороны.

— Погодите, — сказала герцогиня де Монпансье, — что вы хотите этим сказать? По-моему, небольшая потасовка была бы не лишней.

— Ничего не поделаешь, сестра, к сожалению, вы будете лишены этого развлечения. Когда короля схватят, он закричит, но на крики никто не отзовется. А потом мы заставим его, убеждением ли, силой ли, но не открывая ему, кто мы, подписать отречение. Город будет тут же извещен об этом отречении, и оно настроит в нашу пользу горожан и солдат.

— План хорош, теперь он уже не может сорваться, — заметила герцогиня.

— Он немного жесток, — сказал кардинал де Гиз, склоняя голову.

— Король откажется подписать отречение, — добавил Меченый. — Он храбр и предпочтет умереть.

— Тогда пусть умрет! — воскликнули герцог Майеннский и герцогиня.

— Никоим образом, — твердо возразил Меченый, — никоим образом! Я хочу наследовать монарху, который отрекся и которого презирают, но я вовсе не хочу сесть на трон человека, которого убили и поэтому будут жалеть. Кроме того, вы в ваших планах позабыли о монсеньоре герцоге Анжуйском: если король будет убит, он потребует корону себе.

— Пусть требует, клянусь смертью Христовой! Пусть требует! — сказал герцог Майеннский. — Наш брат кардинал предусмотрел этот случай. Монсеньор герцог Анжуйский будет замешан в деле низложения своего брата. Монсеньор герцог Анжуйский имел сношения с гугенотами, он недостоин царствовать.

— С гугенотами? Вы в этом уверены?

— Клянусь господом! Ведь ему помог бежать король Наваррский.

— Прекрасно.

— Кроме статьи о потере права на престол, есть еще одна статья в пользу нашего дома, она сделает вас наместником королевства, а от наместничества до королевского трона — один шаг.

— Да, да, — сказал кардинал, — я все это предусмотрел. Но, может случиться, французская гвардия вломится в аббатство, чтобы удостовериться, что отречение действительно произошло и в особенности что оно было добровольным. С Крийоном шутки плохи, он из тех, кто может сказать королю: «Государь, ваша жизнь, конечно, под угрозой, но прежде всего спасем честь».

— Это дело нашего главнокомандующего, — ответил герцог Майеннский, — и он уже принял меры предосторожности. Нас здесь двадцать четыре дворянина, на случай осады. Да я еще приказал раздать оружие сотне монахов. Мы продержимся месяц против целой армии. Не считая того, что, если наших сил будет недостаточно, у нас есть подземный ход, через который мы можем скрыться вместе с нашей добычей.

— А что сейчас делает герцог Анжуйский?

— В минуту опасности он, как обычно, пал духом. Герцог вернулся к себе и ждет там известий от нас, в компании Бюсси и Монсоро.

— Господи боже мой! Ему следовало быть здесь, а не у себя.

— Я думаю, вы ошибаетесь, брат, — сказал кардинал, — народ и дворянство усмотрели бы в этом соединении двух братьев ловушку для всей семьи. Как мы только что говорили, нам надо прежде всего избежать роли узурпаторов. Мы наследуем, вот и все. Оставив герцога Анжуйского на свободе, сохранив независимость королеве-матери, мы добьемся всеобщего благословения и восхищения наших приверженцев, и никто нам слова худого не скажет. В противном же случае нам придется иметь дело с Бюсси и сотней других весьма опасных шпаг.

— Ба! Бюсси завтра дерется с миньонами.

— Клянусь господом! Он их убьет. Достойное дело! А потом он примкнет к нам, — сказал герцог де Гиз. — Что до меня, то я сделаю его командующим армией в Италии, где, без всякого сомнения, разразится война. Этот сеньор де Бюсси человек выдающийся, я к нему отношусь с большим уважением.

— А я, в доказательство того, что уважаю его не меньше вашего, брат, я, как только овдовею, выйду за него замуж, — сказала герцогиня де Монпансье.

— Замуж за него? Сестра! — воскликнул Майенн.

— Почему бы нет? — ответила герцогиня. — Дамы поважнее меня пошли на большее ради него, хотя он и не был командующим армией.

— Ну, ладно, ладно, — сказал Майенн, — об этом потом, а сейчас — за дело!

— Кто возле короля? — спросил герцог де Гиз.

— Приор и брат Горанфло, должно быть, — сказал кардинал. — Надо, чтобы он видел только знакомые лица, иначе мы его вспугнем до времени.

— Да, — сказал герцог Майеннский, — мы будем вкушать плоды заговора, а срывают их пускай другие.

— А что, он уже в келье? — спросила госпожа де Монпансье. Ей не терпелось украсить короля третьей короной, которую она уже так давно ему обещала.

— О! Нет еще. Сначала он посмотрит большой алтарь склепа и поклонится святым мощам.

— А потом?

— Потом приор обратится к нему с прочувствованным словом о бренности мирских благ, после чего брат Горанфло, знаете, тот, который произнес такую пылкую речь во время собрания представителей Лиги?..

— Да. И что же дальше?

— Брат Горанфло попытается добиться от него убеждением того, что нам противно вырывать силой.

— В самом деле, такой путь был бы во сто крат лучше, — произнес задумчиво Меченый.

— Да что там! Генрих суеверен и изнежен, — сказал герцог Майеннский, — я ручаюсь: под угрозой ада он сдастся.

— Я не так убежден в этом, как вы, — сказал герцог де Гиз, — но наши корабли сожжены, назад пути нет. А теперь вот что: после попытки приора, после речей Горанфло, если и тот и другой потерпят неудачу, мы испробуем последнее средство, то есть — запугивание.

— И уж тогда-то я постригу голубчика Валуа! — воскликнула герцогиня, возвращаясь снова и снова к своей излюбленной мысли.

В эту минуту под сводами монастыря, омраченными первыми тенями ночи, раздался звонок.

— Король спускается в склеп, — сказал герцог де Гиз. — Давайте-ка, Майенн, зовите ваших друзей, и превратимся снова в монахов.

В одно мгновение гордые лбы, горящие глаза и красноречивые шрамы скрылись под капюшонами. Затем около тридцати или сорока монахов, возглавляемых тремя братьями, направились ко входу в склеп.

ХLIX

ШИКО ПЕРВЫЙ

Король был погружен в глубокую задумчивость, которая обещала планам господ Гизов легкий успех.

Он посетил склеп вместе со всей братией, приложился к раке и, в завершение церемонии, стал усиленно бить себя кулаками в грудь, бормоча самые мрачные псалмы.

Приор приступил к своим увещаниям, которые король выслушал все с тем же глубоко покаянным видом.

Наконец, по сигналу герцога де Гиза, Жозеф Фулон склонился перед королем и сказал ему:

— Государь, а теперь не угодно ли будет вам сложить вашу земную корону к ногам вечного владыки?

— Пойдемте, — просто ответил король.

И тотчас же все монахи, стоявшие шпалерами по пути короля, двинулись к кельям, в видневшийся слева главный коридор.

Генрих выглядел очень смягченным. Он по-прежнему бил себя кулаками в грудь, крупные четки, которые он торопливо перебирал, со стуком ударялись о черепа из слоновой кости, подвешенные к его поясу.

Наконец подошли к келье; на пороге ее возвышался Горанфло, раскрасневшийся, с глазами, сверкающими, подобно карбункулам.

— Здесь? — спросил король.

— Здесь, — откликнулся толстый монах.

Королю было от чего заколебаться, потому что в конце коридора виднелась довольно таинственного вида дверь или, вернее, решетка, выходящая на крутой скат, за которой глазу представала лишь кромешная тьма.

Генрих вошел в келью.

— Hic portus salutis? — прошептал он взволнованным голосом.

— Да, — ответил Фулон, — спасительная гавань здесь!

— Оставьте нас, — сказал Горанфло с величественным жестом.

Дверь тотчас же затворилась. Шаги монахов смолкли вдали.

Король, заметив скамеечку в глубине кельи, сел и сложил руки на коленях.

— А, вот и ты, Ирод, вот и ты, язычник, вот и ты, Навуходоносор! — сказал без всякого перехода Горанфло, упершись в бока своими толстыми руками.

Король, казалось, был удивлен.

— Это вы ко мне обращаетесь, брат мой? — спросил он.

— Ну да, к тебе, а к кому же еще? Сыщется ли такое бранное слово, которое бы не сгодилось для тебя?

— Брат мой, — пробормотал король.

— Ба! Да у тебя тут нет братьев. Давно уже я размышляю над одной проповедью… ты ее услышишь… Как всякий хороший проповедник, я делю ее на три части. Во-первых, ты — тиран, во-вторых — сатир, и, наконец, ты — низложенный монарх. Вот об этом-то я и буду говорить.

— Низложенный монарх! Брат мой… — возмутился почти скрытый темнотой король.

— Вот именно. Тут тебе не Польша, удрать тебе не удастся…

— Это западня!

— Э! Валуа, знай, что король всего лишь человек, пока он еще человек.

— Это насилие, брат мой!

— Клянусь Спасителем, уж не думаешь ли ты, что мы заперли тебя, чтобы с тобой нянчиться?

— Вы злоупотребляете религией, брат мой.

— А разве религия существует? — воскликнул Горанфло.

— О! — произнес король. — Чтобы святой говорил такие слова!

— Черт побери, я это сказал.

— Вы погубите свою душу.

— А разве можно погубить душу?

— Вы говорите, как безбожник, брат мой.

— Ладно, без глупостей! Ты готов, Валуа?

— Готов к чему?

— К тому, чтобы отречься от короны. Мне поручили предложить тебе это: я предлагаю.

— Но вы совершаете смертный грех.

— Э, — произнес Горанфло с циничной улыбкой, — я имею право отпускать грехи и заранее даю себе отпущение. Ну ладно, отрекайся, брат Валуа.

— От чего?

— От французского трона.

— Лучше смерть.

— Ну, что ж, тогда ты умрешь… Ага! Вот и приор. Он возвращается… решайся.

— У меня есть гвардия, друзья. Я буду защищаться.

— Возможно, но сначала тебя убьют.

— Дай мне, по крайней мере, подумать минуту.

— Ни минуты, ни секунды.

— Вы слишком усердствуете, брат мой, — сказал приор. И он сделал королю знак рукой, который говорил: «Государь, ваша просьба удовлетворена».

После чего приор снова вышел за дверь. Генрих глубоко задумался.

— Что ж, — сказал он, — принесем эту жертву.

Размышления Генриха длились десять минут. В окошечко в дверях кельи постучали.

— Готово, — сказал Горанфло, — он согласен.

Из коридора до короля донесся шепот, выражавший радость и удивление.

— Прочтите ему акт, — сказал голос. Звук его заставил короля вздрогнуть и даже бросить взгляд на решетку, которой было заделано дверное окошечко.

Рука какого-то монаха протянула Горанфло через прутья свернутый трубкой пергамент.

Горанфло с большим трудом прочитал этот акт королю; страдания того были так велики, что он закрыл лицо руками.

— А если я откажусь подписать? — воскликнул король плаксивым тоном.

— В таком случае вы себя погубите дважды, — откликнулся голос герцога де Гиза, приглушенный капюшоном. — Считайте, что вы уже мертвы для мира, и не вынуждайте подданных проливать кровь человека, который был их королем.

— Вам не заставить меня, — сказал Генрих.

— Я предвидел это, — шепнул герцог сестре, лоб ее был нахмурен, а в глазах читался страшный замысел.

— Ступайте, брат, — добавил он, обращаясь к Майенну, — пусть все вооружатся и будут готовы!

— К чему? — спросил жалобно король.

— Ко всему, — ответил Жозеф Фулон.

Отчаяние короля удвоилось.

— Проклятие! — воскликнул Горанфло. — Я ненавидел тебя, Валуа, но теперь я тебя презираю. Давай подписывай, иначе я убью тебя своими собственными руками.

— Погодите, — сказал король, — погодите, пока я вверю себя воле всевышнего и он ниспошлет мне смирение.

— Он опять собирается думать! — возмутился Горанфло.

— Оставьте его в покое до полуночи, — сказал кардинал.

— Благодарю, милосердный христианин, — воскликнул исполненный отчаяния король. — Бог воздаст тебе!

— А у него действительно расслабление мозга, — сказал герцог де Гиз. — Мы оказываем Франции услугу, свергая его с трона.

— Все равно, — заметила герцогиня, — какой бы он ни был слабоумный, я буду иметь удовольствие его постричь.

Во время этого диалога Горанфло, скрестив на груди руки, осыпал Генриха самыми грубыми ругательствами и перечислял все его прегрешения.

Внезапно снаружи монастыря раздался глухой шум.

— Тише! — крикнул голос герцога де Гиза.

Воцарилась глубочайшая тишина. Вскоре они поняли, что это гудят двери аббатства под чьими-то сильными и равномерными ударами.

Прибежал обратно Майенн со всей быстротой, какую допускала его толщина.

— Братья, — сказал он, — у главного входа отряд вооруженных людей.

— Это за ним, — сказала герцогиня.

— Тем более ему надо поторопиться с подписью, — заметил кардинал.

— Подписывай, Валуа, подписывай! — закричал громовым голосом Горанфло.

— Вы дали мне срок до полуночи, — умоляюще сказал король.

— А ты уже и обрадовался, рассчитываешь на помощь.

— Конечно, у меня еще есть возможность…

— Умереть, если вы сию же минуту не подпишете, — прозвучал повелительный и резкий голос герцогини.

Горанфло схватил короля за руку и протянул ему перо.

Шум снаружи усилился.

— Еще один отряд, — сказал прибежавший монах. — Они окружают паперть и обходят слева.

— Скорей! — нетерпеливо вскричали Майенн и герцогиня.

Король обмакнул перо в чернила.

— Швейцарцы, — явился с сообщением Жозеф Фулон. — Они занимают кладбище справа. Аббатство полностью окружено.

— Ну что ж, мы будем обороняться, — ответил решительно герцог Майеннский. — Ни одна крепость не сдастся на милость победителя, имея такого заложника.

— Подписал! — взвыл Горанфло, вырывая лист из рук Генриха, который, сраженный всем этим, закрыл лицо капюшоном, а поверх него — руками.

— Значит, мы — король, — сказал кардинал герцогу. — Унеси поскорей этот драгоценный пергамент.

Король, в порыве горя, опрокинул маленькую и единственную лампу, освещавшую эту сцену, но пергамент был уже в руках у герцога де Гиза.

— Что делать? Что делать? — спросил прибежавший со всех ног монах, под рясой которого угадывался самый настоящий дворянин в самом полном вооружении. — Явился Крийон с французской гвардией и вот-вот высадит двери. Прислушайтесь!..

— Именем короля! — донесся мощный голос Крийона.

— Чего там! Нет больше короля, — ответил Горанфло через окно кельи.

— Какой разбойник это сказал? — откликнулся Крийон.

— Я! Я! Я! — выкрикнул из темноты Горанфло с самой вызывающей надменностью.

— Попытайтесь разглядеть этого дурня и всадите ему парочку пуль в брюхо, — приказал Крийон.

А Горанфло, видя, что гвардейцы взяли мушкеты на изготовку, немедленно нырнул обратно в келью и плюхнулся на свой мощный зад посреди нее.

— Ломайте двери, господин Крийон, — приказал среди всеобщей тишины голос, от которого встали дыбом волосы у всех настоящих и мнимых монахов, находившихся в коридоре.

Тот, кому принадлежал этот голос, отделившись от остальных, подошел к ступеням аббатства.

— Повинуюсь, государь, — ответил Крийон и со всего размаха ударил по главной двери топором.

От этого удара содрогнулись стены.

— Что вам надо? — спросил дрожащий приор, выглядывая в окно.

— А! Это вы, мессир Фулон, — произнес все тот же высокомерный и спокойный голос. — Верните-ка мне моего шута, он решил заночевать тут у вас в одной из келий. Мне нужен мой Шико. Я скучаю без него в Лувре.

— Зато я очень весело провожу время, сын мой, — ответил Шико, сбрасывая капюшон и расталкивая толпу монахов, отшатнувшихся от него с воплями ужаса.

В это мгновение герцог Гиз, по приказу которого был принесен светильник, прочел с таким трудом добытую и еще не просохшую подпись внизу акта об отречении:

«ШИКО ПЕРВЫЙ»

— Шико Первый, — воскликнул он, — тысяча проклятий!

— Мы погибли, — сказал кардинал, — бежим!

— Вот тебе, — приговаривал Шико, стегая веревкой, заменявшей ему пояс, полубесчувственного Горанфло. — Вот тебе!

L

ПРОЦЕНТЫ И КАПИТАЛ

По мере того, как король говорил, и по мере того, как заговорщики узнавали его, изумление их сменялось страхом. Подпись «Шико I» под отречением превратила страх в ярость.

Шико сбросил рясу с плеч, скрестил руки на груди, и, пока Горанфло улепетывал со всех ног, он, неподвижный и улыбающийся, встретил первый натиск.

Положение его было ужасным.

Разъяренные дворяне надвигались на гасконца, твердо решив отомстить ему за жестокий обман, жертвой которого они стали.

Но вид этого безоружного человека с грудью, прикрытой лишь двумя скрещенными руками, вид этого смеющегося лица, словно подзадоривающего столь грозную силу обрушиться на столь полную слабость, остановил их, быть может, еще более, чем увещания кардинала, который убеждал, что смерть Шико ничего не даст, а, напротив, навлечет на них страшную месть короля, принявшего вместе со своим шутом участие в этой зловещей буффонаде.

В результате кинжалы и рапиры опустились перед Шико, который, может, в порыве самоотречения, — а Шико на это был способен, — может, потому, что он разгадал мысли своих врагов, продолжал смеяться им в лицо.

Тем временем угрозы короля становились все страшнее, а удары крийоновского топора все чаще.

Было очевидно, что дверь не выдержит долго подобного натиска, которому никто даже и не пытался дать отпор.

Поэтому, после короткого совещания, герцог де Гиз отдал приказ об отступлении.

Услышав этот приказ, Шико усмехнулся.

Во время своих ночных затворничеств с Горанфло он изучил подземный ход, узнал, куда он выходит, и указал это место королю. Король поставил там Токено, лейтенанта швейцарской гвардии.

Было совершенно ясно, что лигисты один за другим попадут прямо в пасть к волку.

Кардинал, вместе с двумя десятками дворян, скрылся первым.

Затем Шико увидел, как в подземном ходе исчез герцог де Гиз, примерно с таким же числом монахов, а потом — Майенн: благодаря своей толщине и огромному животу он был лишен возможности бегать, и на его долю выпало прикрывать отступление.

Когда этот последний, то есть герцог Майеннский, на глазах у Шико волочил свое грузное туловище мимо кельи Горанфло, гасконец уже не улыбался — он покатывался со смеху.

В течение десяти минут Шико тщетно напрягал слух, ожидая услышать, что лигисты бегут по подземному ходу обратно. Но, к его величайшему удивлению, шум их шагов, вместо того чтобы приближаться к нему, все более и более удалялся.

Внезапно Шико осенила мысль, от которой он перестал смеяться и заскрежетал зубами.

Время идет, лигисты не возвращаются. Не заметили ли они, что выход из подземного хода охраняется, и не ушли ли через какой-нибудь другой выход?

Шико уже бросился было вон из кельи, но тут дорогу ему преградила какая-то бесформенная масса. Она ползала в ногах у Шико и рвала на себе волосы.

— Ах, я несчастный! — вопил Горанфло. — О! Мой добрый сеньор Шико, простите меня! Простите меня!

Почему Горанфло возвратился, возвратился один из всех, ведь он убежал первым и должен был бы находиться уже далеко отсюда?

Вот вопрос, который, вполне естественно, пришел в голову Шико.

— О! Мой добрый господин Шико, дорогой мой сеньор! — продолжал стенать Горанфло. — Простите вашего недостойного друга, он сожалеет о случившемся и приносит публичное покаяние у ваших ног.

— Однако, — спросил Шико, — почему ты не удрал с остальными, болван?

— Потому что я не мог пройти там, где проходят остальные, мой добрый сеньор: господь бог во гневе своем покарал меня тучностью. О, несчастный живот! О, презренное брюхо! — кричал монах, хлопая кулаками по той части тела, к которой он взывал. — Ах, почему я не худой, как вы, господин Шико?! Как это прекрасно — быть худым! Какие они счастливцы, худые люди!

Шико ничего решительно не понимал в сетованиях монаха.

— Но, значит, другие где-то проходят? — вскричал он громовым голосом. — Значит, другие убегают?

— Клянусь господом! — ответил монах. — А что же им еще остается делать, петли дожидаться, что ли? О, проклятое брюхо!

— Тише! — крикнул Шико. — Отвечайте мне.

Горанфло поднялся на ноги.

— Спрашивайте, господин Шико, — сказал он, — вы имеете на это полное право.

— Как убегают остальные?

— Во всю прыть.

— Понимаю, но каким путем?

— Через отдушину.

— Смерть Христова! Через какую еще отдушину?

— Через отдушину кладбищенского склепа.

— Это тот путь, который ты называешь подземным ходом? Отвечай скорее!

— Нет, дорогой господин Шико. Выход из подземного хода охраняется снаружи. Когда великий кардинал де Гиз открыл дверь, он услышал, как какой-то швейцарец сказал: «Mich durstet», что значит, как мне кажется: «Я хочу пить».

— Клянусь святым чревом! — воскликнул Шико. — Я и сам знаю, что это значит. Итак, беглецы отправились другой дорогой?

— Да, дорогой господин Шико, они спасаются через кладбищенский склеп.

— Который выходит?

— С одной стороны в подземный склеп часовни, с другой — под ворота Сен-Жак.

— Ты лжешь.

— Я, дорогой сеньор?

— Если бы они спасались через склеп, ведущий в подземелье часовни, они бы снова прошли перед твоей кельей, и я бы их увидел.

— То-то и оно, дорогой господин Шико, что у них не было времени делать такой большой крюк, и они пролезли через отдушину.

— Какую отдушину?

— Через отдушину, которая выходит в сад и служит для освещения прохода.

— Ну а ты, значит?..

— Ну а я, я слишком толст…

— И?

— Я не мог протиснуться, и меня вытянули обратно за ноги, потому что я преграждал путь другим…

— Но, — воскликнул Шико, лицо которого внезапно озарилось непонятным ликованием, — если ты не мог протиснуться…

— Не мог, хотя и очень старался. Посмотрите на мои плечи, на мою грудь.

— Значит, тот, кто еще толще тебя?

— Кто «тот»…

— О господь мой, — сказал Шико, — коли ты пособишь мне в этом деле, я обещаю поставить тебе отличнейшую свечу. Значит, он тоже не сможет протиснуться?

— Господин Шико…

— Поднимайся же, долгополый!

Монах встал так быстро, как только смог.

— Хорошо! Теперь веди меня к отдушине.

— Куда вам будет угодно, дорогой мой сеньор.

— Иди вперед, несчастный, иди!

Горанфло побежал рысцой со всей доступной ему скоростью, время от времени воздевая к небу руки и сохраняя взятый им аллюр благодаря ударам веревки, которыми подгонял его Шико.

Они пробежали по коридору и выбежали в сад.

— Сюда, — сказал Горанфло, — сюда.

— Беги и молчи, болван.