ИСТОРИЯ ДИАНЫ ДЕ МЕРИДОР. — СОГЛАСИЕ НА БРАК

— Клянусь своей душой, вот странный человек, — сказал Бюсси.

— О да, весьма странный, не правда ли, сударь? Даже когда он изъяснялся мне в любви, казалось, что он признается в ненависти. Вернувшись, Гертруда нашла меня еще более встревоженной и опечаленной, чем обычно.

Верная служанка попыталась меня успокоить, но по всему было видно, что сама она тревожилась не менее моего. Ледяное почтение, ироническая покорность, подавленная страсть, которая прорывалась в каждом слове графа, пугали меня еще и потому, что за ними словно и не скрывалось определенно выраженного желания, которому я могла бы противостоять.

Следующий день был воскресеньем. С тех пор как я себя помню, я ни разу не упускала случая присутствовать на воскресном богослужении, и, когда зазвенел колокол церкви Святой Екатерины, мне показалось, что он меня призывает. Народ со всех сторон шел в храм господень. Я закрылась густой вуалью и, сопровождаемая Гертрудой, смешалась с верующими, спешащими на зов колокола.

В церкви я разыскала самый темный уголок и преклонила колени возле стены. Гертруда встала, как часовой, между мной и другими молящимися. Но все эти предосторожности оказались излишними: никто на нас и не посмотрел, или я не заметила ничьего взгляда.

Назавтра граф снова нанес мне визит и объявил, что его назначили главным ловчим. Должность главного ловчего была уже почти обещана одному из фаворитов короля, некоему господину де Сен-Люку, но влияние герцога Анжуйского все превозмогло. Это была победа, на которую и сам граф не смел надеяться.

— И в самом деле, — заметил Бюсси, — назначение графа главным ловчим нас всех удивило.

— Он пришел сообщить мне эту новость, — продолжала Диана, — рассчитывая, что его высокое положение ускорит мое согласие; однако не торопил меня, не настаивал, а терпеливо ждал, полагаясь на мое обещание и на ход событий.

А мне все чаще и чаще приходила в голову мысль, что если герцог Анжуйский полагает меня мертвой, значит, опасность миновала и моя зависимость от графа скоро кончится.

Прошло еще семь дней, не принеся ничего нового, за исключением двух визитов графа. Во время этих посещений он, как и прежде, был исполнен сдержанности и почтения. Но я уже говорила, какими странными, я бы сказала — почти угрожающими, казались мне и его сдержанность, и его почтение.

На следующее воскресенье я, как и в прошлый раз, отправилась в церковь и заняла то же самое место, на котором молилась семь дней назад. Ощущение безопасности делает человека неосторожным, и, погрузившись в молитвы, я не заметила, как вуаль сдвинулась с моего лица… Впрочем, в доме божьем я обращалась мыслями только к богу… Я горячо молилась за отца и вдруг почувствовала, что Гертруда прикоснулась к моей руке. Однако только после второго ее прикосновения я вышла из состояния молитвенного восторга, подняла голову, невольно оглянулась вокруг и с ужасом заметила герцога Анжуйского; прислонясь к колонне, он пожирал меня глазами.

Рядом с герцогом стоял какой-то молодой человек, державшийся скорее как наперсник, чем как слуга.

— Это Орильи, — сказал Бюсси, — его лютнист.

— Да, да, — ответила Диана, — мне кажется, что именно это имя потом называла мне Гертруда.

— Продолжайте, сударыня, — потребовал Бюсси, — сделайте милость, продолжайте. Я начинаю все понимать.

— Я поспешно закрыла лицо вуалью, но было уже поздно: герцог меня видел, и если даже и не узнал, то, во всяком случае, мое сходство с женщиной, которую он любил и считал погибшей, должно было глубоко его поразить. Испытывая неловкость под его упорным взглядом, я поднялась с колен и направилась к выходу из церкви, но герцог уже ждал меня у дверей. Он обмакнул пальцы в чашу со святой водой и хотел коснуться ими моей руки.

Я сделала вид, что не замечаю его, и прошла мимо, не приняв услуги.

Даже не оборачиваясь, я чувствовала, что за нами идут. Если бы я знала Париж, я попыталась бы обмануть герцога и скрыть от него, где я живу, но я никуда не ходила, кроме как из своего дома в церковь, я не знала никого, кто бы мог приютить меня на четверть часа, у меня не было ни одной подружки, никого, кроме моего защитника, а его я боялась больше, чем врага…

— О, боже мой, — прошептал Бюсси, — почему небо, провидение или случай не привели меня раньше на вашу дорогу?

Диана бросила на молодого человека благодарный взгляд.

— Простите, ради бога, — спохватился Бюсси, — я вечно вас прерываю и в то же время сгораю от любопытства. Продолжайте, умоляю вас.

— В тот же вечер явился господин де Монсоро. Я не знала, стоит ли рассказывать ему о том, что случилось со мной, но он сам вывел меня из нерешительности.

— Вы спрашивали меня, — сказал он, — не воспрещается ли вам ходить к мессе. И я вам ответил, что вы здесь полная хозяйка и вольны во всех своих действиях и поступках, но лучше бы было для вас не выходить из дому. Вы не поверили мне, нынче утром вы вышли послушать мессу в церкви Святой Екатерины; случайно, или скорее по воле рока, принц был там и вас видел.

— Это правда, сударь, но я колебалась, рассказывать ли вам об этой встрече, так как не знала, понял ли принц, что он видит Диану де Меридор, или его просто поразила моя внешность.

— Ваша внешность его поразила, ваше сходство с женщиной, которую он оплакивает, показалось ему необычайным; он последовал за вами и попытался разузнать, кто вы такая, но ничего не узнал, так как о вас никому ничего не известно.

— Господи боже мой! — воскликнула я.

— Герцог — человек недобрый и упрямый, — сказал господин де Монсоро.

— О, надеюсь, он меня забудет!

— Я в это не верю. Тот, кто однажды вас увидел, никогда уже не забудет. Я сам делал все возможное, чтобы забыть вас, но так и не смог.

И в этот миг я впервые заметила, как в глазах господина де Монсоро сверкнула молния страсти.

Это пламя, неожиданно взметнувшееся над очагом, который казался потухшим, напугало меня больше, чем давешняя встреча с принцем.

Я замерла в молчании.

— Что вы собираетесь делать? — спросил граф.

— Сударь, нет ли возможности сменить дом, квартал, улицу, переехать в другой конец Парижа или, еще лучше, вернуться в Анжу?

— Все это ни к чему, — сказал господин де Монсоро, качая головой. — Герцог Анжуйский — опытная ищейка; он напал на след и отныне, куда бы вы ни бежали, все равно будет идти по следу, пока вас не настигнет.

— О, господи боже, вы меня пугаете!

— Я не хочу вас пугать, я просто говорю вам все как есть, и ничего больше.

— Тогда пришел мой черед задать вам тот же вопрос, который вы только что задали мне. Что вы собираетесь делать, сударь?

— Увы! — воскликнул граф де Монсоро, и горькая ирония прозвучала в его голосе. — Я человек со слабым воображением. Я нашел было один выход, но вы его отвергли, и я от него отказался. Не заставляйте меня искать других путей!

— Но бог мой! — продолжала я. — Быть может, опасность не так уж близка, как вы думаете?

— Время покажет, сударыня, — ответил граф, поднимаясь. — Во всяком случае, я хочу повторить: госпожа де Монсоро тем менее может опасаться преследований принца еще и потому, что на моей новой должности я подчиняюсь непосредственно королю, и, естественно, мы, я и моя супруга, всегда можем искать защиты у его величества.

Я ответила на эти слова вздохом. Все, что говорил граф, было вполне разумно и походило на правду.

Господин де Монсоро задержался на минуту, словно хотел предоставить мне полную возможность ему ответить, но у меня не было сил что-нибудь сказать. Он ждал стоя, готовый уйти. Наконец горькая улыбка скользнула по его губам. Он поклонился и вышел. Мне послышалось, что на лестнице он сквозь зубы процедил проклятие.

Я кликнула Гертруду.

Гертруда сразу же появилась. Обычно, когда приходил граф, она находилась поблизости: в туалетной комнате или в спальне.

Я встала у окна, укрывшись за занавеской. Таким образом, я могла видеть все, что делается на улице, сама оставаясь невидимой.

Граф вышел из наших дверей и удалился.

Приблизительно около часа мы внимательно наблюдали за улицей, но улица была пуста.

Ночь прошла спокойно.

На другой день с Гертрудой на улице заговорил молодой человек, в котором она узнала вчерашнего спутника принца; Гертруда не откликнулась на его приставания и на все его вопросы отвечала молчанием.

В конце концов молодому человеку наскучило, и он ретировался.

Когда я узнала об этой встрече, меня охватил глубокий ужас; несомненно, принц начал розыски и будет продолжать их дальше. Я испугалась, что господин де Монсоро нынче вечером не придет к нам, а именно этой ночью я могу подвергнуться нападению. Я послала за ним Гертруду, и он тотчас же явился.

Я рассказала ему все и со слов Гертруды описала внешность незнакомца.

— Это Орильи, — сказал граф, — а что ему ответила Гертруда?

— Гертруда ничего не отвечала.

Господин де Монсоро призадумался.

— Она плохо сделала.

— Почему?

— Да потому, что нам нужно выиграть время.

— Время?

— Сегодня я все еще завишу от герцога Анжуйского; но пройдет две недели, десять, может быть, восемь дней — и герцог Анжуйский будет зависеть от меня. Сейчас нужно его обмануть и заставить ждать.

— Боже мой!

— Именно так. Надежда придаст ему терпения. Решительный отказ может толкнуть на отчаянный поступок.

— Сударь, напишите моему отцу! — воскликнула я. — Батюшка тотчас же прискачет в Париж и бросится к ногам короля. Король пожалеет старика.

— Это в зависимости от расположения духа, в котором окажется король, и от того, что будет в тот день в его интересах: иметь герцога своим другом или своим недругом. Кроме того, гонец раньше чем через шесть суток не доскачет до вашего отца, и барону потребуется еще шесть суток, чтобы доскакать до Парижа. За двенадцать суток герцог Анжуйский, если мы его не остановим, сделает все, что он может сделать.

— А как его остановить?

Господин де Монсоро промолчал. Я угадала его мысль и опустила глаза.

— Сударь, — сказала я после непродолжительного молчания. — Прикажите Гертруде, она выполнит все ваши распоряжения.

Неуловимая улыбка тенью прошла по губам господина де Монсоро, ведь я впервые обращалась к нему за покровительством.

Несколько минут он говорил с Гертрудой.

— Сударыня, — сказал он мне, — меня могут увидеть выходящим из вашего дома; до темноты остается всего лишь два или три часа; не позволите ли вы мне провести эти два-три часа в вашем обществе?

Господин де Монсоро ограничился просьбой, хотя имел право требовать; знаком я пригласила его садиться.

И тогда я поняла, как прекрасно граф владел собою; в один миг он преодолел натянутость, порожденную неловким положением, в котором мы очутились, и выказал себя любезным и занимательным собеседником. Резкость тона, о которой я уже говорила, придававшая его словам мрачную властность, исчезла. Граф много путешествовал, много видел, много думал, и за два часа беседы с ним я поняла, каким образом этот необычный человек смог приобрести столь большое влияние на моего отца.

Бюсси вздохнул.

— Когда стемнело, граф не стал ничего домогаться от меня и с таким видом, словно он вполне удовлетворен достигнутым, поднялся, отвесил поклон и вышел.

После его ухода мы, то есть я и Гертруда, снова встали у окна. На этот раз мы ясно видели двоих людей, которые рассматривали наш дом. Несколько раз они подходили к двери. Нас они не могли увидеть: все огни в доме были погашены.

Около одиннадцати часов подозрительные пришельцы удалились.

Назавтра Гертруда, выйдя на улицу, снова на том же углу повстречала того же молодого человека. Он опять, как и накануне, начал приставать к ней с вопросами. Но на сей раз Гертруда оказалась менее неприступной и перебросилась с ним несколькими словами.

На следующий день Гертруда была еще более общительной, она рассказала, что я вдова советника и, оставшись после смерти мужа без состояния, веду очень уединенный образ жизни; Орильи пытался разузнать больше, но ему пришлось пока удовлетвориться этими сведениями.

Еще через день Орильи, по-видимому, возымел какие-то подозрения относительно достоверности сведений, полученных им накануне. Он завел речь о графстве Анжу, о замке Боже и произнес слово «Меридор».

Гертруда ответила, что все эти названия ей совершенно неизвестны.

Тогда Орильи признался, что он человек герцога Анжуйского и что герцог меня видел и влюбился в меня.

Сделав это признание, он начал сулить златые горы и мне и Гертруде: Гертруде — если она впустит принца в дом, мне — если я соглашусь его принять.

Каждый вечер господин Монсоро навещал нас, и каждый вечер я рассказывала ему все наши новости. Он оставался в нашем доме с восьми часов вечера до полуночи, и по всему было видно, что он сильно встревожен.

В субботу вечером он пришел более бледный и возбужденный, чем обычно.

— Слушайте, — сказал он, — пообещайте свидеться с герцогом во вторник или в среду.

— Обещать свидание, а почему? — воскликнула я.

— Потому что герцог Анжуйский готов на все, сейчас он в прекрасных отношениях с королем, и, следовательно, помощи от короля ждать нечего.

— Но разве до среды положение может измениться в нашу пользу?

— Возможно. Я со дня на день жду одного события, которое должно поставить принца в зависимость от меня; я подталкиваю, я тороплю это событие, и не только молитвами, но и делами. Завтра мне придется вас покинуть, я еду в Монтеро.

— Так надо? — спросила я со страхом, к которому примешивалось чувство некоторого облегчения.

— Да, у меня там встреча, совершенно необходимая для того, чтобы ускорить то событие, о котором я вам говорил.

— А если мы окажемся в трудном положении, что тогда делать? Боже мой!

— Что могу я против принца, сударыня? Ведь у меня нет никаких прав защищать вас. Придется уступить злой судьбе.

— Ах, батюшка, мой батюшка! — воскликнула я.

Граф пристально посмотрел на меня.

— О сударь!

— Вы можете меня в чем-нибудь упрекнуть?

— Нет, нет, напротив!

— Разве я не был предан вам, как друг, и почтителен, как брат?

— Вы вели себя образцово во всех отношениях.

— Помните, что вы мне обещали?

— Да.

— Разве я хоть раз напоминал вам об этом?

— Нет.

— И однако, когда обстоятельства сложились так, что вам приходится выбирать между почетным положением супруги и позорной участью куртизанки, вы предпочитаете стать любовницей герцога Анжуйского, а не женой графа де Монсоро.

— Я этого не сказала, сударь.

— Но тогда решайте же.

— Я решила.

— Стать графиней де Монсоро?

— Лишь бы не быть любовницей герцога Анжуйского.

— Лишь бы не быть любовницей герцога Анжуйского. Нечего сказать, лестный для меня выбор.

Я промолчала.

— Впрочем, не важно, — сказал граф. — Вы меня поняли? Пусть Гертруда дотянет до среды, а в среду мы посмотрим.

На другой день Гертруда вышла как обычно, но не встретила Орильи. Когда она вернулась, мы обе встревожились: отсутствие этого человека обеспокоило нас больше, чем если бы он появился. Гертруда снова вышла из дому только для того, чтобы с ним встретиться, но его не было. Выходила она и в третий раз, но так же безрезультатно.

Я послала Гертруду к графу де Монсоро; граф уехал, и никто не знал куда.

Оставшись в полном одиночестве, мы почувствовали всю свою слабость. Впервые я поняла, как несправедливо относилась к графу.

— О! Сударыня, — вскричал Бюсси, — не торопитесь менять свое мнение об этом человеке: в его поступках есть нечто такое, чего мы не знаем, но до чего мы еще докопаемся.

— Наступил вечер и принес нам новые страхи. Я была готова на все, лишь бы не попасть живой в руки герцога Анжуйского. Я обзавелась вот этим кинжалом и решила заколоть себя на глазах у принца в тот миг, когда он или его приспешники посмеют поднять на меня руку. Мы забаррикадировались в наших комнатах, ибо по какому-то немыслимому упущению у входной двери не было внутреннего засова. Затем мы погасили лампу и заняли наш наблюдательный пост у окна.

До одиннадцати часов вечера все было спокойно. В одиннадцать из улицы Сент-Антуан вышли пять человек, они остановились, по-видимому, о чем-то посовещались, а потом спрятались за угол Турнельского дворца.

Мы начали дрожать от страха. По всей вероятности, эти люди пришли за нами.

Однако они не двигались. Так прошло около четверти часа.

Через четверть часа мы увидели, как на углу улицы Сен-Поль появилось еще два человека. В свете луны, скользившей между облаками, Гертруда узнала в одном из них Орильи.

— Увы, барышня! Это они! — прошептала бедная девушка.

— Да, — ответила я, дрожа всем телом, — а те пятеро пришли, чтобы поддержать их в случае необходимости.

— Но им придется взломать дверь, — сказала Гертруда, — и тогда соседи сбегутся на шум.

— Почему ты думаешь, что соседи сбегутся? Они нас не знают, зачем же им ввязываться в какое-то темное дело и нас защищать? Увы, Гертруда, приходится признать, что у нас нет иного защитника, кроме графа.

— Ну а коли так, то почему вы упрямитесь и не соглашаетесь стать графиней?

Я вздохнула.

XVI

ИСТОРИЯ ДИАНЫ ДЕ МЕРИДОР. — СВАДЬБА

Пока мы разговаривали, два человека, появившиеся на углу улицы Сен-Поль, украдкой пробрались вдоль домов и остановились под нашими окнами.

Мы слегка приоткрыли окно.

— Ты уверен, что это здесь? — спросил один голос.

— Да, монсеньор, совершенно уверен. Это пятый дом, считая от угла улицы Сен-Поль.

— И ты думаешь, ключ подойдет?

— Я снял слепок с замочной скважины.

Я схватила руку Гертруды и крепко ее стиснула.

— А после того, как мы войдем?

— А после того, как мы войдем, я все беру на себя. Служанка нам откроет. У вашего высочества в кармане золотой ключ, который не уступает этому железному.

— Тогда открывай.

Мы услышали, как ключ со скрежетом повернулся в замке. Но вдруг люди, прятавшиеся в углу дворца, отделились от стены и бросились на принца и Орильи с криками: «Смерть ему! Смерть ему!»

Я ничего не могла понять. Ясно было только одно — к нам нежданно-негаданно подоспела помощь. Я упала на колени и возблагодарила небо.

Но стоило принцу открыть лицо, назвать свое имя, и крики тотчас же смолкли, шпаги вернулись в ножны, и пятеро нападающих дружно отступили.

— Да, да, — сказал Бюсси, — это не принца они подкарауливали, а меня.

— Как бы то ни было, — продолжала Диана, — это нападение заставило принца удалиться. Мы видели, как он ушел по улице Жуи, а пятеро дворян снова вернулись в свою засаду.

Было ясно, что по крайней мере на эту ночь опасность миновала, ибо люди в засаде на меня не покушались. Но мы с Гертрудой были слишком взволнованы и перепуганы, чтобы уснуть. Мы остались стоять у окна в ожидании какого-то неведомого события, которое, как мы обе смутно предчувствовали, к нам приближалось.

Ждать пришлось недолго. На улице Сент-Антуан показался всадник, он ехал, держась середины улицы. Без сомнения, он и был тем человеком, которого подстерегали пятеро дворян, спрятавшиеся в засаде, ибо, как только они его заметили, они закричали: «За шпаги! За шпаги!» — и бросились на него.

Все, что касается этого всадника, вы знаете лучше меня, — сказала Диана, — так как им были вы.

— Отнюдь нет, сударыня, — ответил Бюсси, который по тону молодой женщины надеялся выведать тайну ее сердца, — отнюдь нет, я помню только стычку, потому что сразу же после нее потерял сознание.

— Излишне было бы вам говорить, — продолжала Диана, слегка покраснев, — на чьей стороне были наши симпатии в этом сражении, в котором вы так доблестно бились, несмотря на неравенство сил. При каждом ударе шпаги мы то вздрагивали от испуга, то вскрикивали от радости, то шептали молитву. Мы видели, как у вашей лошади подкосились ноги и как она свалилась. Казалось, с вами все кончено; но нет, отважный Бюсси вполне заслужил свою славу. Вы успели соскочить с коня и тут же бросились на врагов. Наконец, когда вас окружили со всех сторон, когда отовсюду вам грозила неминуемая гибель, вы отступили, как лев, лицом к противникам, и мы видели, что вы прислонились к нашей двери. Тут нам с Гертрудой пришла одна и та же мысль — впустить вас в дом. Гертруда взглянула на меня. «Да», — сказала я, и мы бросились к лестнице. Но, как я вам уже говорила, мы забаррикадировались изнутри, и нам потребовалось несколько секунд, чтобы отодвинуть мебель, загораживавшую дверь в коридор; когда мы выбежали на лестничную площадку, снизу до нас донесся стук захлопнувшейся двери.

Мы замерли в неподвижности. Кто этот человек, который только что вошел к нам, и как он сумел войти?

Я оперлась на плечо Гертруды, и мы молча стояли и ждали, что будет дальше.

Вскоре в прихожей послышались шаги, они приближались к лестнице, наконец внизу показался человек; шатаясь, он добрел до лестницы, вытянул руки вперед и с глухим стоном упал на нижние ступеньки.

Мы догадались, что его не преследуют, так как ему удалось закрыть дверь, которую, на его счастье, оставил незапертой герцог Анжуйский, и, таким образом, преградить путь своим противникам, но мы подумали, что он свалился на лестницу тяжело, а может быть, даже и смертельно раненный.

Во всяком случае, нам нечего было опасаться, напротив того, у наших ног лежал человек, нуждающийся в помощи.

— Свету, — сказала я Гертруде.

Она убежала и вернулась со светильником.

Мы не обманулись: вы были в глубоком обмороке. Мы распознали в вас того отважного дворянина, который столь доблестно оборонялся, и, не колеблясь, решили оказать вам помощь.

Мы перенесли вас в мою спальню и уложили в постель.

Вы все еще не приходили в сознание; по всей видимости, нужно было немедленно показать вас хирургу. Гертруда вспомнила, что ей рассказывали о каком-то молодом лекаре с улицы… с улицы Ботрейи, который несколько дней назад чудесным образом исцелил тяжелобольного. Она знала, где он живет, и вызвалась сходить за ним.

— Однако, — сказала я, — ведь молодой лекарь может нас выдать.

— Будьте покойны, — ответила Гертруда, — об этом я позабочусь.

Гертруда — девушка одновременно и смелая и осторожная, — продолжала Диана. — Я положилась на нее. Она взяла деньги, ключ и мой кинжал, а я осталась одна возле вас… и молилась за вас.

— Увы, — сказал Бюсси, — я и не подозревал, сударыня, что мне выпало такое счастье.

— Четверть часа спустя Гертруда вернулась. Она привела к нам молодого лекаря, который согласился на все условия и проделал путь к нашему дому с завязанными глазами.

Я удалилась в гостиную, а его ввели в мою комнату. Там ему позволили снять с глаз повязку.

— Да, — сказал Бюсси, — именно в эту минуту я пришел в себя и мои глаза остановились на вашем портрете, а потом мне показалось, что и сами вы вошли.

— Так и было, я вошла: тревога за вас возобладала над осторожностью. Я задала молодому хирургу несколько вопросов, он осмотрел рану, сказал, что отвечает за вашу жизнь, и у меня словно камень с души свалился.

— Все это сохранилось в моем сознании, — сказал Бюсси, — но лишь в виде воспоминания о каком-то сне, который я почему-то не позабыл, и, однако, вот здесь, — добавил он, положив руку на сердце, — что-то говорило мне: «Это был не сон».

— Доктор перевязал вашу рану, а потом достал флакон с жидкостью красного цвета и капнул несколько капель вам в рот. По его словам, этот эликсир должен был усыпить вас и прогнать лихорадку.

Действительно, через несколько секунд после того, как он дал вам лекарство, вы снова закрыли глаза и, казалось, опять впали в тот глубокий обморок, от которого очнулись несколько минут тому назад.

Я испугалась, но доктор заверил меня, что все идет как нельзя лучше. Сон восстановит ваши силы, нужно лишь не будить вас.

Гертруда снова завязала лекарю глаза платком и отвела его на улицу Ботрейи. Вернувшись, она рассказала, что он, как ей показалось, считал шаги.

— Ей не показалось, сударыня, — подтвердил Бюсси, — он и на самом деле их сосчитал.

— Это предположение нас напугало. Молодой человек мог нас выдать. Мы решили уничтожить всякий след гостеприимства, которое мы вам оказали, но прежде всего надо было унести вас.

Я собрала все свое мужество. Было два часа утра, в это время улицы обычно пустынны. Гертруда попробовала вас поднять, с моей помощью ей это удалось, и мы отнесли вас ко рву у Тампля и положили на откос. Затем пошли обратно, до смерти перепуганные своей собственной смелостью: подумать только, мы — две слабые женщины — решились выйти из дому в такой час, когда и мужчины не выходят без сопровождения.

Бог нас хранил. Мы никого не встретили и благополучно вернулись, никому не попавшись на глаза.

Войдя в комнаты, я не вынесла тяжести всех треволнений и упала в обморок.

— Сударыня, ах, сударыня! — воскликнул Бюсси, молитвенно соединив руки. — Смогу ли я когда-нибудь отблагодарить вас за то, что вы сделали для меня?

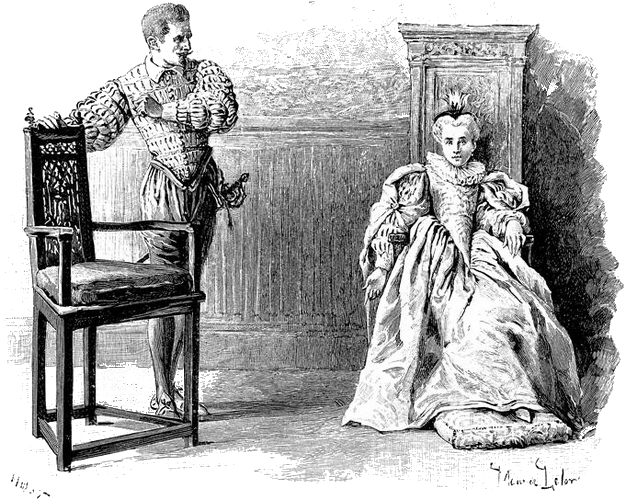

Наступило короткое молчание, во время которого Бюсси пожирал глазами Диану. Молодая женщина сидела, опершись локтем на стол и уронив голову на руку.

Тишину нарушил бой часов на колокольне церкви Святой Екатерины.

— Два часа! — вздрогнула Диана. — Два часа, а вы еще здесь.

— О сударыня, — взмолился Бюсси, — не отсылайте меня, пока вы не расскажете все до конца. Не гоните меня, не подсказав, чем я могу быть вам полезен. Вообразите, что господь бог ниспослал вам брата, и скажите этому брату, что он может сделать для своей сестры.

— Увы! Уже ничего, — сказала молодая женщина. — Слишком поздно.

— Что случилось на другой день? — спросил Бюсси. — Что вы делали в тот день, когда я думал только о вас, не будучи еще уверен, не мечта ли вы, порожденная бредом, не видение ли, порожденное лихорадкой?

— В тот день, — продолжала Диана, — Гертруда снова встретила Орильи. Посланец герцога вел себя настойчивее, чем когда-либо; он не обмолвился ни словом о том, что произошло накануне, но от имени своего господина потребовал свидания.

Гертруда притворно согласилась ему помочь, но просила обождать до среды, то есть до сегодняшнего дня, сказав, что за это время сумеет меня уговорить.

Орильи пообещал, что герцог потерпит до среды. Таким образом, в нашем распоряжении было еще три дня.

Вечером вернулся господин де Монсоро.

Мы рассказали ему все, умолчав только о вас. Мы сказали, что накануне герцог открыл нашу дверь поддельным ключом, но в ту самую минуту, когда он собирался войти, на него напали пятеро дворян, среди которых были господа д'Эпернон и де Келюс. До меня донеслись эти имена, и я повторила их графу.

— Да, да, — сказал граф, — разговоры об этом я уже слышал. Значит, у него есть поддельный ключ. Я так и думал.

— Может быть, сменить замок? — спросила я.

— Он прикажет изготовить другой ключ, — ответил граф.

— Приделать к дверям засовы?

— Он приведет с собой десять человек челяди и сломает и дверь и засовы.

— Ну а то событие, которое, как вы говорили, должно было дать вам неограниченную власть над герцогом?

— Оно задерживается, и, может быть, на неопределенное время.

Я замолчала, холодные капли пота выступили у меня на лбу, я больше не могла уже скрывать от себя, что мне не остается иной возможности ускользнуть от герцога Анжуйского, как стать супругой господина де Монсоро.

— Сударь, — сказала я, — герцог через посредство своего наперсника обязался ничего не предпринимать до вечера среды; а я, я прошу вас подождать до вторника.

— Во вторник вечером, в этом же часу, сударыня, — ответил граф, — я буду у вас.

И, не прибавив ни слова, он поднялся и вышел.

Я следила за ним из окна; но он не ушел, а в свой черед спрятался в темном углу Турнельского дворца и, по-видимому, собирался охранять меня всю ночь. Каждое доказательство преданности со стороны этого человека поражало меня в самое сердце, как удар кинжала. Два дня пронеслись, словно один миг, никто не потревожил нашего уединения. Сейчас я не в силах описать все, что выстрадала за эти два дня, с тоской следя за стремительным полетом часов.

Наступила ночь второго дня, я была в подавленном состоянии, казалось, все чувства меня покидают. Я сидела, холодная, немая, по виду бесстрастная, как статуя, только сердце мое еще билось, все остальное мое существо словно уже умерло.

Гертруда не отходила от окна. Я сидела на этом же самом кресле, не двигаясь, и лишь время от времени вытирала платком пот со лба. Вдруг Гертруда протянула ко мне руку, но этот предостерегающий жест, который раньше заставил бы меня вскочить с места, не произвел никакого впечатления.

— Сударыня! — позвала Гертруда.

— Что еще? — спросила я.

— Четыре человека… я вижу четверых мужчин… Они идут к нашему дому… открывают дверь… входят.

— Пусть входят, — сказала я, не шелохнувшись.

— Но ведь это наверняка герцог Анжуйский, Орильи и люди из свиты герцога.

Вместо ответа я вытащила свой кинжал и положила его на стол перед собой.

— О, дайте я хоть взгляну, кто это! — крикнула Гертруда и бросилась к двери.

— Взгляни, — ответила я.

Гертруда тут же вернулась.

— Барышня, — сказала она, — господин граф.

Не произнеся ни слова, я спрятала кинжал за корсаж. Когда граф вошел, я лишь повернула к нему голову. Вне всяких сомнений, моя бледность напугала его.

— Что сказала мне Гертруда?! — воскликнул он. — Вы приняли меня за герцога и, если бы я действительно оказался герцогом, убили бы себя?

Впервые я видела его в таком волнении. Но кто скажет, было ли оно подлинным или притворным?

— Гертруда напрасно напугала вас, сударь, — ответила я, — раз это не герцог, то все хорошо.

Мы замолчали.

— Вы знаете, что я пришел сюда не один, — сказал граф.

— Гертруда видела четырех человек.

— Вы догадываетесь, кто они, эти люди?

— Предполагаю, один из них священник, а двое остальных наши свидетели.

— Стало быть, вы готовы стать моей женой?

— Но ведь мы договорились об этом? Однако я хочу напомнить условия нашего договора; мы условились, что, если не возникнет каких-то неотложных причин, признанных мною, я сочетаюсь с вами браком только в присутствии моего отца.

— Я прекрасно помню это условие, но разве эти неотложные причины не возникли?

— Пожалуй, да.

— Ну и?

— Ну и я согласна сочетаться с вами браком, сударь. Но запомните одно: по-настоящему я стану вашей женой только после того, как увижу отца.

Граф нахмурился и закусил губу.

— Сударыня, — сказал он, — я не намерен принуждать вас. Если вы считаете себя связанной словом, я возвращаю вам ваше слово; вы свободны, только…

Он подошел к окну и выглянул на улицу.

— …только посмотрите сюда.

Я поднялась, охваченная той неодолимой силой, которая влечет нас собственными глазами удостовериться в своей беде, и внизу под окном я увидела закутанного в плащ человека, который, казалось, пытался проникнуть в наш дом.

— Боже мой! — воскликнул Бюсси. — Вы говорите, что это было вчера?

— Да, граф, вчера, около девяти часов вечера.

— Продолжайте, — сказал Бюсси.

— Спустя некоторое время к незнакомцу подошел другой человек, с фонарем в руке.

— Как по-вашему, кто эти люди? — спросил меня господин де Монсоро.

— По-моему, это принц и его лазутчик, — ответила я.

Бюсси застонал.

— Ну а теперь, — продолжал граф, — приказывайте, как я должен поступить, — уходить мне или оставаться?

Я все еще колебалась; да, несмотря на письмо отца, несмотря на свое клятвенное обещание, несмотря на опасность, непосредственную, осязаемую, грозную опасность, да, я все еще колебалась! И не будь там, под окном, этих двух людей…

— О, я злосчастный! — воскликнул Бюсси. — Ведь это я, я был человеком в плаще, а другой, с фонарем, — Реми ле Одуэн, тот молодой лекарь, за которым вы посылали.

— Так это были вы! — вскричала, словно громом пораженная, Диана.

— Да, я! Я все больше убеждался в том, что мои грезы были действительностью, и отправился на поиски того дома, где меня приютили, комнаты, в которую меня принесли, женщины или, скорее, ангела, который явился мне. О, как я был прав, назвав себя злосчастным!

И Бюсси замолчал, словно раздавленный тяжестью роковой судьбы, использовавшей его как орудие для того, чтобы принудить Диану отдать свою руку графу.

— Итак, — спросил он, собрав все свои силы, — вы его жена?

— Со вчерашнего дня, — ответила Диана.

И снова наступила тишина, нарушаемая только прерывистым дыханием обоих собеседников.

— Ну а вы? — вдруг спросила Диана. — Как вы проникли в этот дом, как вы оказались здесь?

Бюсси молча показал ей ключ.

— Ключ! — воскликнула Диана. — Откуда у вас этот ключ, кто вам его дал?

— Разве Гертруда не пообещала принцу ввести его к вам нынче вечером? Принц видел, хотя и не узнал, господина де Монсоро и меня, так же как господин де Монсоро и я видели его; он побоялся попасть в какую-нибудь ловушку и послал меня вперед, на разведку.

— А вы согласились? — с упреком сказала Диана.

— Для меня это была единственная возможность увидеть вас. Неужели вы будете столь жестоки и рассердитесь на меня за то, что я отправился на поиски женщины, которая стала величайшей радостью и самым большим горем моей жизни?

— Да, я сержусь на вас, — сказала Диана, — потому что нам было бы лучше не встречаться снова. Не увидев меня еще раз, вы бы меня забыли.

— Нет, сударыня, — сказал Бюсси, — вы ошибаетесь. Напротив, сам бог привел меня к вам и повелел проникнуть до самой глубины в подлый заговор, жертвой которого вы стали. Послушайте меня: как только я вас увидел, я дал обет посвятить вам всю свою жизнь. Отныне я приступаю к выполнению этого обета. Вы хотели бы знать, что с вашим отцом?

— О да! — воскликнула Диана. — Ведь поистине мне неизвестно, что с ним сталось.

— Ну что ж, я берусь узнать это. Только сохраните добрую память о том, кто, начиная с сегодняшнего дня, будет жить вами и для вас.

— Ну а ключ? — с беспокойством спросила Диана.

— Ключ? Отдаю его вам, так как я хотел бы получить его только из ваших собственных рук. Скажу одно: даю вам слово, что ни одна сестра не доверила бы ключ от своих покоев более преданному и более почтительному брату.

— Я верю слову отважного Бюсси, — сказала Диана. — Возьмите, сударь.

И она вернула ключ молодому человеку.

— Сударыня, — сказал Бюсси, — пройдет две недели, и мы узнаем, кто такой на самом деле господин де Монсоро.

И, простившись с Дианой с почтительностью, к которой примешивались одновременно и пылкая любовь, и глубокая печаль, Бюсси спустился по ступенькам лестницы.

Диана, склонив голову в сторону двери, прислушивалась к его удаляющимся шагам. Шум шагов давно уже затих, а она все слушала, слушала с трепещущим сердцем и со слезами на глазах.

XVII

О ТОМ, КАК ЕХАЛ НА ОХОТУ КОРОЛЬ ГЕНРИХ III И КАКОЕ ВРЕМЯ ТРЕБОВАЛОСЬ ЕМУ НА ДОРОГУ ИЗ ПАРИЖА В ФОНТЕНБЛО

Три или четыре часа спустя после только что описанных нами событий бледное солнце чуть посеребрило края красноватой тучи, и занимающийся день стал свидетелем выезда короля Генриха III в Фонтенбло, где, как мы уже говорили, на следующее утро намечалась большая охота.

Выезд на охоту у всякого другого короля прошел бы незамеченным, но у того оригинала, историю царствования которого мы решились бегло очертить, он вызвал столько шума, суеты и беготни, что превратился в настоящее событие, как это случалось со всеми затеями Генриха. Судите сами: около восьми часов утра из больших ворот Лувра, между Монетным двором и улицей Астрюс, выехала кавалькада придворных на добрых конях и в плащах, подбитых мехом; за ними последовало великое множество пажей, затем толпа лакеев и, наконец, рота швейцарцев, которая непосредственно предшествовала королевской карете.

Сие сложное сооружение, влекомое восьмеркой мулов в богатой сбруе, заслуживает отдельного описания.

Оно представляло собой прямоугольный длинный кузов, поставленный на четыре колеса, внутри сплошь выложенный подушками, снаружи задрапированный парчовыми занавесками. В длину карета имела примерно пятнадцать футов, а в ширину — восемь. На труднопроходимых участках дороги или на крутых подъемах восьмерку мулов заменяли волами в любом потребном количестве. Эти медлительные, но сильные и упрямые животные хотя и не прибавляли скорости, зато вселяли уверенность в том, что место назначения будет достигнуто, правда, с опозданием, и с опозданием не на какой-нибудь час, а уж не менее чем на два или три часа.

Карета вмещала короля Генриха III и весь его походный двор, за исключением королевы Луизы де Водемон; по правде говоря, королева так мало принадлежала ко двору своего супруга, что о ней можно было бы вообще не упоминать, если бы не паломничества и религиозные процессии, в которых она принимала самое деятельное участие.

Оставим же бедняжку в покое и расскажем, из кого состоял походный двор короля Генриха III.

Прежде всего в него входил сам король, затем королевский лекарь Марк Мирон, королевский капеллан, имя которого до нас, к сожалению, не дошло, затем наш старый знакомец, королевский шут Шико, пять или шесть миньонов, бывших в фаворе, — в описываемое нами время этих счастливцев звали Келюс, Шомберг, д'Эпернон, д'О и Можирон, — затем две огромные борзые, чьи удлиненные, змеиные головы, нередко с раскрытой в отчаянном зевке пастью, то и дело высовывались из этой толпы людей, лежащих, сидящих, стоящих на ногах или на коленях, — наконец, неотъемлемой принадлежностью походного двора были крохотные английские щенки в корзинке, которую король либо держал на коленях, либо подвешивал на цепочке или на лентах к себе на грудь.

Из особо оборудованной ниши время от времени извлекали их кормилицу, суку с набухшими молоком сосцами, и вся щенячья команда тут же пристраивалась к ее животу. Борзые, прижимаясь своими острыми носами к побрякивавшим по левую сторону от короля четкам в виде черепов, снисходительно смотрели на обряд кормления и даже не давали себе труда ревновать, будучи твердо уверены в особом благорасположении к ним короля.

Под потолком королевской кареты покачивалась клетка из золоченой медной проволоки, в клетке сидели самые красивые во всем мире голуби: белоснежные птицы с двойным черным воротничком. Если, по воле случая, в карете появлялась дама, к этому зверинцу добавлялись две или три обезьянки из породы уистити или сапажу — обезьяны были в особой чести у модниц при дворе последнего Валуа.

В глубине кареты, в позолоченной нише, стояла Шартрская богоматерь, высеченная из мрамора Жаном Гужоном по заказу короля Генриха II; взор богоматери, опущенный долу, на голову ее богоданного сына, казалось, выражал удивление всем происходящим вокруг.

Вполне понятно, что все памфлеты того времени — а в них не было недостатка — и все сатирические стихи той эпохи — а их сочинялось великое множество — оказывали честь королевской карете и частенько упоминали ее, именуя обычно Ноевым ковчегом.

Король восседал в глубине экипажа, как раз под статуэткой Шартрской богоматери. У его ног Келюс и Можирон плели коврики из лент, что в те времена считалось одним из самых серьезных занятий для молодых людей. Некоторым счастливцам удавалось подобрать искусные сочетания цветов, неизвестные до тех пор и с тех пор оставшиеся неповторенными, и сплетать коврики из двенадцати разноцветных ленточек. В одном углу Шомберг вышивал свой герб с новым девизом, который, как ему казалось, он только что изобрел, а на самом деле он на него просто где-то набрел. В другом углу королевский капеллан беседовал с лекарем. Невыспавшиеся д'О и д'Эпернон рассеянно глазели в окошечки и дружно зевали, не хуже борзых. И, наконец, в одной из дверец сидел Шико, спустив ноги наружу, чтобы быть готовым в любую минуту, когда ему взбредет в голову, соскочить с кареты или же забраться внутрь ее; он то распевал духовные гимны, то декламировал стихотворные сатиры, то составлял бывшие тогда в большом ходу анаграммы, находя в имени каждого куртизана — либо по-французски, либо по-латыни — намеки, донельзя обидные для того, чью личность он таким образом высмеивал.

Когда карета выехала на площадь Шатле, Шико затянул духовный гимн.

Капеллан, который, как мы уже говорили, беседовал с Мироном, повернулся к шуту и нахмурил брови.

— Шико, друг мой, — сказал король, — поберегись; кусай моих миньонов, разорви в клочья мое величество, говори все, что хочешь, о боге — господь добр, — но не ссорься с церковью.

— Спасибо за совет, сын мой, — отозвался Шико, — а я и не приметил, что там в углу наш достойный капеллан беседует с лекарем о последнем покойнике, которого медик послал святому отцу, дабы тот упокоил бренное тело в земле, и жалуется, что за день это был третий по счету и что его вечно отрывают от трапезы. Не надо гимнов, золотые твои слова, гимны уже устарели, лучше я спою тебе совсем новенькую песенку.

— А на какой мотив? — спросил король.

— Да все на тот же, — ответил Шико.

И загорланил во всю глотку:

Наш король должен сотню мильонов…

— Я должен куда больше, — прервал его Генрих. — Сочинитель твоей песни плохо осведомлен.

Шико, не смущаясь поправкой, продолжал:

Генрих должен две сотни мильонов,

На миньонов потратился он.

Нужно срочно придумать закон,

Чтоб в заклад не попала корона.

Новых пошлин набавить пяток,

А быть может, и новый налог.

Эта дружная гарпий семья

Когти в нас запустила глубоко;

Ненасытные дети порока,

Все глотают они, не жуя.

— Недурно, — сказал Келюс, продолжая сплетать ленты, — а у тебя прекрасный голос, Шико; давай второй куплет, дружок.

— Скажи свое слово, Валуа, — не удостаивая Келюса ответом, обратился Шико к королю, — запрети своим друзьям называть меня другом; это меня унижает.

— Говори стихами, Шико, — ответил король, — твоя проза ни гроша не стоит.

— Изволь, — согласился Шико и продолжал:

Их наряд драгоценным шитьем

И брильянтами весь изукрашен,

Постыдилась бы женщина даже

Показаться на улице в нем,

Головою вертеть им удобно

В брыжах пышных, обширных и модных.

На крахмал не годна им пшеница,

Полотно, дескать, портит она,

И крахмалы для их полотна

Нынче делают только из риса.

— Браво! — похвалил король. — Скажи, д'О, не ты ли выдумал рисовый крахмал?

— Нет, государь, — сказал Шико, — это господин де Сен-Мегрен, который прошлый год отдал богу душу — его заколол шпагой герцог Майеннский! Черт побери, не отнимайте заслуг у бедного покойника; ведь для того, чтобы память о нем дошла до потомства, он может рассчитывать лишь на этот крахмал, да еще на неприятности, причиненные им герцогу де Гизу; отнимите у него крахмал, и он застрянет на полпути.

И, не обращая внимания на лицо короля, помрачневшее при этом воспоминании, Шико снова запел:

Их прически полны новизны…

— Разумеется, речь все еще идет о миньонах, — заметил он, прервав свое пение.

— Да, да, продолжай, — сказал Шомберг.

Шико запел:

Их прически полны новизны:

По линейке подстрижены пряди;

Непомерно обкорнаны сзади,

Впереди непомерно длинны.

— Твоя песенка уже устарела, — сказал д'Эпернон.

— Как устарела? Она появилась только вчера.

— Ну и что? Сегодня утром мода уже переменилась. Вот посмотри.

И д'Эпернон, сняв шляпу, показал Шико, что впереди у него волосы острижены почти так же коротко, как и сзади.

— Фу, какая мерзкая голова! — заметил Шико и снова запел:

И клеем обмазаны густо,

Уложены в волны искусно

Волоса, от рожденья прямые,

И не шляпы отнюдь, не береты —

Колпачки шутовские надеты

На головы эти пустые.

— Я пропускаю четвертый куплет, — сказал Шико, — он чересчур безнравственный.

И продолжал:

Уж не мните ли вы, что деды,

Соблюдавшие чести закон,

Французы былых времен,

Друзья и любимцы Победы,

В сражениях или в походе

Думали только о моде

Или что в битвах жестоких

В накладных они дрались кудрях,

В накрахмаленных кружевах,

Румянами вымазав щеки?

— Браво! — сказал Генрих. — Если бы мой братец ехал с нами, он был бы тебе весьма признателен, Шико.

— Кого ты зовешь своим братом, сын мой? — спросил Шико. — Не Жозефа ли Фулона, аббата монастыря Святой Женевьевы, где, как я слышал, ты собираешься постричься?

— Нет, — ответил Генрих, подыгрывавший шуточкам Шико. — Я говорю о моем брате Франсуа.

— Ах, ты прав; этот действительно твой брат, но не во Христе, а во дьяволе. Добро, добро, значит, ты говоришь о Франсуа, божьей милостью наследнике французского престола, герцоге Брабантском, Лотьерском, Люксембургском, Гельдрском, Алансонском, Анжуйском, Туреньском, Беррийском, Эвре и Шато-Тьерри, графе Фландрском, Голландском, Зеландском, Зютфенском, Мэнском, Першском, Мантском, Меланском и Бофорском, маркизе Священной империи, сеньоре Фриза и Малиня, защитнике бельгийской свободы, которому из одного носа, дарованного природой, оспа соорудила целых два; по поводу этих носов я сложил такой куплет:

Господа, не глядите косо

На Франсуа и его два носа.

Ведь и по нраву и по обычаю

Два носа под стать двуличию.

Миньоны дружно захохотали, ибо считали герцога Анжуйского своим личным врагом и эпиграмма, высмеивающая герцога, немедленно заставила их забыть направленную против них сатиру, которую только что распевал Шико.

Что до короля, то, поскольку из этого каскада острот на него попадали только отдельные брызги, он смеялся громче всех, весело угощал собак сахаром и печеньем и усердно оттачивал язык на своем брате и на своих друзьях.

Вдруг Шико воскликнул:

— Фу, как это неумно, Генрих, как неосторожно и даже дерзко.

— О чем ты? — сказал король.

— Нет, слово Шико, ты не должен признаваться в таких вещах. Фи, как это нехорошо!

— В каких вещах? — спросил удивленный король.

— В тех, в которых ты признаешься всякий раз, когда подписываешь свое имя. Ах, Генрике! Ах, сын мой!

— Берегитесь, государь, — сказал Келюс, заподозривший под елейным тоном Шико какую-то злую шутку.

— Какого черта? Что ты хочешь сказать?

— Как ты подписываешься? Скажи-ка?

— Черт побери… я подписываюсь… я подписываюсь «Henri de Valois» — Генрих Валуа.

— Добро. Заметьте, господа, он сам это сказал, по доброй воле, а теперь взглянем, не найдется ли среди этих тринадцати букв буквы «V».

— Разумеется, найдется: «Valois» начинается с «V».

— Возьмите ваши таблички, отец капеллан, ибо сейчас вы узнаете, как отныне вам следует записывать в них имя короля. Ведь «Henri de Valois» — это всего лишь анаграмма.

— То есть как?

— Очень просто. Всего лишь анаграмма. Я сейчас вам открою подлинное имя ныне царствующего величества. Итак, мы сказали: в подписи «Henri de Valois» есть «V», занесите эту букву на ваши таблички.

— Занесли, — сказал д'Эпернон.

— Нет ли там еще и буквы «i»?

— Конечно, есть, последняя буква в слове «Henri».

— До чего безгранично людское коварство! — сказал Шико. — Так разделить две буквы, созданные, чтобы стоять рядышком, друг возле дружки. Напишите «i» сразу после «V». Сделано?

— Да, — ответил д'Эпернон.

— Теперь поищем хорошенько, не найдется ли буква «l»? Ага, вот она, попалась! А теперь — буква «a»; она тоже тут; еще одно «i» — вот оно; и, наконец, «n». Добро. Ты умеешь читать, Ногарэ?

— К стыду моему, да, — сказал д'Эпернон.

— Смотрите, какой хитрец! Да, случаем, не считаешь ли ты, что настолько уж знатен, что можешь быть круглым невеждой?

— Пустомеля, — сказал д'Эпернон, замахиваясь на Шико сарбаканом.

— Ударь, но прочти, грамотей, — сказал Шико.

Д'Эпернон рассмеялся и громко прочел:

— «Vi-lain», vilain — подлый.

— Молодец! — воскликнул Шико. — Видишь, Генрих, как это делается: вот уже найдено настоящее имя, данное тебе при крещении. Надеюсь, если мне удастся раскрыть твою подлинную фамилию, ты прикажешь выплачивать мне пенсион не хуже того, который наш брат Карл Девятый пожаловал господину Амьйо.

— Я прикажу тебя поколотить палками, Шико, — сказал король.

— Где ты разыщешь палки, которыми колотят дворян, сын мой? Неужто в Польше? Скажи мне, пожалуйста.

— Однако, если я не ошибаюсь, — заметил Келюс, — герцог Майеннский все же где-то нашел такую палку в тот день, когда он застал тебя, мой бедный Шико, со своей любовницей.

— Это счет, который нам еще предстоит закрыть. Будьте покойны, синьор Купидо, — вот тут все занесено герцогу в дебет.

И Шико постучал пальцем себе по лбу, и это доказывает, что уже в те времена голову считали вместилищем памяти.

— Перестань, Келюс, — вмешался д'Эпернон, — иначе из-за тебя мы можем упустить фамилию.

— Не бойся, — сказал Шико, — я ее держу крепко, если бы речь шла о господине де Гизе, я бы сказал: за рога, а о тебе, Генрих, скажу просто: за уши.

— Фамилию, давайте фамилию! — дружно закричали миньоны.

— Прежде всего, среди тех букв, которые нам остаются, мы видим «Н» прописное: пиши «Н», Ногарэ.

Д'Эпернон повиновался.

— Затем «е», потом «r», да еще там в слове «Valois» осталось «о»; наконец, в подписи Генриха имя от фамилии отделяют две буквы, которые ученые грамматики называют частицей; и вот я накладываю руку на «d» и на «е», и все это вместе с «s», которым заканчивается родовое имя, образует слово; прочти его по буквам, Эпернон.

— «He-rо-dеs», Herodes — Ирод, — прочитал д'Эпернон.

— «Vilain Herodes»! Подлый Ирод! — воскликнул король.

— Верно, — сказал Шико. — И таким именем ты подписываешься каждый день, сын мой. Фу!

И шут откинулся назад, изобразив на лице ужас и отвращение.

— Господин Шико, вы переходите границы! — заявил Генрих.

— Да ведь я сказал только то, что есть. Вот они, короли: им говорят правду, а они сердятся.

— Да уж, нечего сказать, прекрасная генеалогия, — сказал Генрих.

— Не отказывайся от нее, сын мой, — ответил Шико. — Клянусь святым чревом! Она вполне подходит королю, которому два или три раза в месяц приходится обращаться к евреям.

— За этим грубияном, — воскликнул король, — всегда останется последнее слово! Не отвечайте ему, господа, только так можно заставить его замолчать.

В карете немедленно воцарилась глубокая тишина, и это молчание, которое Шико, весь ушедший в наблюдение за дорогой, по-видимому, не собирался нарушать, длилось несколько минут, до тех пор, пока карета, миновав площадь Мобер, не достигла угла улицы Нуайе. Тут Шико внезапно соскочил на мостовую, растолкал гвардейцев и преклонил колени перед каким-то довольно приятным на вид домиком с выступающим над улицей резным деревянным балконом, который опирался на расписные балки.

— Эй, ты! Язычник! — закричал король. — Коли тебе так уж хочется встать на колени, встань хотя бы перед крестом, что на середине улицы Сен-Женевьев, а не перед простым домом. Что в этом домишке, церковь спрятана или, может, алтарь?

Но Шико не ответил, он стоял, коленопреклоненный, посреди мостовой и во весь голос читал молитву. Король слушал, стараясь не упустить ни одного слова.

— Господи боже! Боже милосердный, боже праведный! Я помню этот дом и всю жизнь буду его помнить; вот она, обитель любви, где Шико претерпел муки, если не ради тебя, господи, то ради одного из твоих созданий; Шико никогда не просил тебя наслать беду ни на герцога Майеннского, приказавшего подвергнуть его мучениям, ни на мэтра Николя Давида, выполнившего этот приказ. Нет, господи, Шико умеет ждать, Шико терпелив, хотя он и не вечен. И вот уже шесть полных лет, в том числе один високосный год, как Шико накапливает проценты на маленьком счете, который он открыл на имя господ герцога Майеннского и Николя Давида. Считая по десяти годовых, — а это законный процент, под него сам король занимает деньги, — за семь лет первоначальный капитал удвоится. Великий боже! Праведный боже! Пусть терпения Шико хватит еще на один год, чтобы пятьдесят ударов бичом, полученные им в сем доме по приказу этого подлого убийцы — лотарингского принца, от его грязного наемника — нормандского адвоката, чтобы эти пятьдесят ударов, извлекшие из бедного тела Шико добрую пинту крови, выросли до ста ударов бичом каждому из этих негодяев и до двух пинт крови от каждого из них. Пусть у герцога Майеннского, как бы он ни был толст, и у Николя Давида, как бы он ни был длинен, не хватит ни крови, ни кожи расплатиться с Шико, и пусть они объявят себя банкротами и молят скостить им выплату до пятнадцати или двадцати процентов, и пусть они сдохнут на восьмидесятом или восемьдесят пятом ударе бича. Во имя отца, и сына, и святого духа! Да будет так! — заключил Шико.

— Аминь, — сказал король.

На глазах у пораженных зрителей, ничего не понявших в этой сцене, Шико поцеловал землю и снова занял свое место в карете.

— А теперь, — сказал король, который хотя за последние три года и лишился многих привилегий, подобающих его сану, отдав их в другие руки, все еще сохранял право обо всем узнавать первым. — А теперь, мэтр Шико, откройте нам, зачем была нужна такая странная и длинная молитва? К чему это биение себя в грудь? К чему, наконец, все эти кривляния перед самым обычным с виду домом?

— Государь, — ответил гасконец, — Шико — как лисица: Шико обнюхивает и лижет камни, на которые пролилась его кровь, до тех пор, пока не размозжит об эти камни головы тех, кто ее пролил.

— Государь, — воскликнул Келюс, — я держу пари! Как вы сами могли слышать, Шико в своей молитве упомянул имя герцога Майеннского. Держу пари, что эта молитва связана с палочными ударами, о которых мы только что говорили.

— Держите пари, сеньор Жак де Леви, граф де Келюс, — сказал Шико, — держите пари — и вы выиграете.

— Стало быть… — начал король.

— Именно так, государь, — продолжал Шико, — в этом доме жила возлюбленная Шико, доброе и очаровательное создание, из благородных, черт побери! Однажды ночью, когда Шико пришел ее повидать, один ревнивый принц приказал окружить дом, схватить Шико и жестоко избить его, и Шико был вынужден спастись через окно, разбив стекла, — открыть его у Шико не было времени, — и затем прыгнуть с высоты этого маленького балкона на улицу. Не убился он только чудом, и потому всякий раз, проходя мимо этого дома, Шико преклоняет колени, молится и в своих молитвах благодарит господа, извлекшего его из такой передряги.

— Ах, бедняга Шико, а вы еще порицаете его, государь. По-моему, он вел себя, как подобает доброму христианину.

— Значит, тебя все же изрядно поколотили, мой бедный Шико?

— О, весьма изрядно, государь, но не так сильно, как я бы хотел.

— То есть?

— По правде говоря, я не прочь был бы получить несколько ударов шпагой.

— В счет твоих грехов?

— Нет, в счет грехов герцога Майеннского.

— Ах, я понимаю; ты намерен воздать Цезарю…

— Нет, зачем же Цезарю, не будем смешивать, государь, божий дар с яичницей: Цезарь — великий полководец, отважный воин, Цезарь — это старший брат, тот, кто хочет быть королем Франции. Речь не о нем, у него счеты с Генрихом Валуа, и это касается тебя, сын мой. Плати свои долги, Генрих, а я уплачу свои.

Генрих не любил, когда при нем упоминали его кузена, герцога де Гиза, поэтому, услышав намек Шико, король насупился, разговор был прерван и не возобновлялся более до прибытия в Бисетр.

Дорога от Лувра до Бисетра заняла три часа, исходя из этого оптимисты считали, что королевский поезд должен прибыть в Фонтенбло назавтра к вечеру, а пессимисты предлагали пари, что он прибудет туда не раньше чем в полдень послезавтра.

Шико был убежден, что он туда вообще не прибудет.

Выехав из Парижа, кортеж начал двигаться живее. На погоду грех было жаловаться: стояло погожее утро, ветер утих, солнцу наконец-то удалось прорваться сквозь завесу облаков, и начинающийся день напоминал ту прекрасную октябрьскую пору, когда под шорох последних опадающих листьев восхищенным взорам гуляющих открывается голубоватая тайна перешептывающихся лесов.

В три часа дня королевский выезд достиг первых стен крепостной ограды Жювизи. Отсюда уже видны были мост, построенный через реку Орж, и большая гостиница «Французский двор», от которой пронизывающий ветер доносил запах дичи, жарящейся на вертеле, и веселый шум голосов.

Нос Шико на лету уловил кухонные ароматы. Гасконец высунулся из кареты и увидел вдали, у дверей гостиницы, группу людей, закутанных в длинные плащи. Среди них был маленький толстяк, лицо которого до самого подбородка закрывала широкополая шляпа.

При виде приближающегося кортежа эти люди поспешили войти в гостиницу.

Но маленький толстяк замешкался в дверях, и Шико с удивлением признал его. Поэтому в тот самый миг, когда толстяк исчез в гостинице, наш гасконец соскочил на землю, взял свою лошадь у пажа, который вел ее под уздцы, укрылся за углом стены и, затерявшись в быстро сгущающихся сумерках, оторвался от кортежа, продолжавшего путь до Эссонна, где король наметил остановку на ночлег. Когда последние всадники исчезли из виду и глухой стук колес по вымощенной камнем дороге затих, Шико покинул свое убежище, объехал вокруг замка и появился перед гостиницей со стороны, противоположной той, откуда на самом деле прибыл, как если бы он возвращался в Париж. Подъехав к окну, Шико заглянул внутрь через стекло и с удовлетворением увидел, что замеченные им люди, среди них и приземистый толстяк, который, по-видимому, его особенно интересовал, все еще там. Однако у Шико, очевидно, имелись причины желать, чтобы вышеупомянутый толстяк его не увидел, поэтому гасконец вошел не в главную залу, а в комнату напротив, заказал бутылку вина и занял место, позволяющее беспрепятственно наблюдать за выходом из гостиницы.

С этого места Шико, предусмотрительно усевшемуся в тени, была видна часть гостиничного зала с камином. У камина, на низеньком табурете, восседал маленький толстяк и, несомненно не подозревая, что за ним наблюдают, спокойно подставлял свое лицо потрескивающему огню, в который только что подбросили охапку сухих виноградных лоз, удвоившую силу и яркость пламени.

— Нет, глаза мои меня не обманули, — сказал Шико, — и, когда я молился перед домом на улице Нуайе, можно сказать, я нюхом учуял, что он возвращается в Париж. Но почему он пробирается украдкой в престольный град нашего друга Ирода? Почему он прячется, когда король проезжает мимо? Ах, Пилат, Пилат! Неужто добрый боженька не пожелал дать мне отсрочку на год, о которой я просил, и требует от меня выплаты по счетам раньше, чем я предполагал?

Вскоре Шико с радостью обнаружил, что в силу какого-то акустического каприза с того места, на котором он сидит, можно не только видеть, что происходит в зале гостиницы, но и слышать, что там говорят. Сделав такое открытие, Шико напряг слух с не меньшим усердием, чем зрение.

— Господа, — сказал толстяк своим спутникам, — полагаю, нам пора отправляться, последний лакей кортежа давно скрылся из виду, и, по-моему, в этот час дорога безопасна.

— Совершенно безопасна, монсеньор, — произнес голос, заставивший Шико вздрогнуть. Голос принадлежал человеку, на которого Шико, всецело погруженный в созерцание маленького толстяка, до этого не обращал никакого внимания.

Человек с голосом, резанувшим слух Шико, представлял собой полную противоположность тому, кого назвали монсеньором. Он был настолько же несуразно длинен, насколько тот был мал ростом, настолько же бледен, насколько тот был румян, настолько же угодлив, насколько тот был высокомерен.

— Ага, попался, мэтр Николя, — сказал Шико, беззвучно смеясь от радости. — Tu quoque… Нам очень не повезет, если на этот раз мы расстанемся, не обменявшись парой слов.

И Шико осушил свой стакан и расплатился с хозяином, чтобы иметь возможность беспрепятственно встать и уйти, когда ему заблагорассудится.

Эта предосторожность оказалась далеко не лишней, так как семь человек, привлекшие внимание Шико, в свою очередь, расплатились (вернее сказать, маленький толстяк расплатился за всех). Они вышли из гостиницы, лакеи или конюхи подвели им лошадей, все вскочили в седла, и маленький отряд поскакал по дороге в Париж и вскоре затерялся в первом вечернем тумане.

— Добро! — сказал Шико. — Он поехал в Париж, значит, и я туда вернусь.

И Шико, в свою очередь, сел на коня и последовал за кавалькадой на расстоянии, позволяющем видеть серые плащи всадников или же, в тех случаях, когда осторожный гасконец терял их из виду, слышать стук лошадиных копыт.

Все семеро свернули с дороги, ведущей на Фроманто, и прямо по открытому полю доскакали до Шуази, затем переехали Сену по Шарантонскому мосту, через Сент-Антуанские ворота проникли в Париж и наконец, как рой пчел исчезает в улье, исчезли во дворце Гизов, двери которого тотчас же плотно закрылись за ними, словно только и ожидали их прибытия.

— Добро, — повторил Шико, устраиваясь в засаде на углу улицы Катр-фис, — здесь пахнет уже не одним Майенном, но и самим Гизом. Пока что все это только любопытно, но скоро станет весьма занятным. Подождем.

И действительно, Шико прождал добрый час, не обращая внимания на голод и холод, которые начали грызть его своими острыми клыками. Наконец двери открылись, но вместо семи всадников, закутанных в плащи, из них вышли, потрясая огромными четками, семеро монахов монастыря Святой Женевьевы, лица у всех у них были скрыты под капюшонами, опущенными на самые глаза.

— Вот как? — удивился Шико. — Что за неожиданная развязка! Неужто дворец Гизов до такой степени пропитан святостью, что стоит разбойникам переступить его порог, как они тут же превращаются в агнцев божьих? Дело становится все более и более занятным.

И Шико последовал за монахами так же, как до этого он следовал за всадниками, не сомневаясь, что под рясами скрываются те же люди, что прятались под плащами.

Монахи перешли через Сену по мосту Нотр-Дам, пересекли Сите, преодолели Малый мост, вышли на площадь Мобер и поднялись по улице Сен-Женевьев.

— Что такое! — воскликнул Шико, не забыв снять шляпу у домика на улице Нуайе, перед которым нынче утром он возносил свою молитву. — Может быть, мы возвращаемся в Фонтенбло? Тогда я выбрал отнюдь не самый краткий путь. Но нет, я ошибся, так далеко мы не пойдем.

И действительно, монахи остановились у входа в монастырь Святой Женевьевы и вошли под его портик; там в глубине можно было разглядеть монаха того же ордена, который самым внимательным образом рассматривал руки входящих в монастырь.

— Смерть Христова! — выругался Шико. — По-видимому, нынче вечером в аббатство пускают только тех, у кого чистые руки. Решительно, здесь происходит что-то из ряда вон выходящее.

Придя к такому заключению, Шико, до сих пор всецело занятый тем, чтобы не упустить из виду тех, за кем он следовал, оглянулся вокруг и с удивлением увидел, что на всех улицах, сходящихся к аббатству, полным-полно людей в монашеских рясах с опущенными капюшонами; поодиночке или парами все они, как один, направлялись к монастырю.

— Вот как! — сказал Шико. — Значит, сегодня вечером в аббатстве состоится великий капитул, на который приглашены все монахи-женевьевцы со всей Франции? Честное слово, меня впервые разбирает желание присутствовать на капитуле, и, признаюсь, желание необоримое.

А монахи все шли и шли, вступали под своды портика, предъявляя свои руки или некий предмет, который держали в руках, и скрывались в аббатстве.

— Я бы прошел вместе с ними, — сказал Шико, — но для этого мне недостает двух существенно важных вещей: во-первых, почтенной рясы, которая их облекает, ибо, как я ни смотрю, я не вижу среди сонма святых отцов ни одного мирянина; и, во-вторых, той штучки, которую они показывают брату привратнику; а они ему что-то показывают. Ах, брат Горанфло, брат Горанфло! Если бы ты был сейчас здесь, у меня под рукой, мой достойный друг!

Слова эти были вызваны воспоминанием об одном из самых почтенных монахов монастыря Святой Женевьевы, обычном сотрапезнике гасконца в те дни, когда он обедал в городе, о монахе, с которым в день покаянной процессии Шико недурно провел время в кабачке возле Монмартрских ворот, поедая чирка и запивая его терпким вином.

А монахи продолжали прибывать, — можно было подумать, что половина парижского населения надела рясу, — брат привратник без устали проверял вновь прибывших, никого не обделяя своим вниманием.

— Посмотрим, посмотрим, — сказал Шико, — решительно, нынче вечером произойдет что-то необыкновенное. Ну что ж, будем любопытны до конца. Сейчас половина восьмого, сбор милостыни закончен. Я найду брата Горанфло в «Роге изобилия», это час его ужина.

И Шико предоставил легиону монахов возможность свободно маневрировать вокруг аббатства и исчезать в его дверях, а сам, пустив коня галопом, добрался до широкой улицы Сен-Жак, где напротив монастыря Святого Бенуа стояла гостиница «Рог изобилия», заведение весьма процветающее и усердно посещаемое школярами и неистовыми спорщиками — монахами.

В этом доме Шико пользовался известностью, но не как завсегдатай, а как один из тех таинственных гостей, которые время от времени появляются, чтобы оставить золотой экю и частицу своего рассудка в заведении мэтра Клода Бономе. Так звали раздавателя даров Цереры и Бахуса, тех даров, которые без устали извергал знаменитый мифологический рог, служивший вывеской гостинице.

XVIII

ГДЕ ЧИТАТЕЛЬ БУДЕТ ИМЕТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БРАТОМ ГОРАНФЛО, О КОТОРОМ УЖЕ ДВАЖДЫ ГОВОРИЛОСЬ НА ПРОТЯЖЕНИИ НАШЕЙ ИСТОРИИ

За погожим днем последовал ясный вечер, однако день был прохладный, а к вечеру еще похолодало. Можно было видеть, как под шляпами запоздалых буржуа сгущается пар от дыхания, розоватый в свете фонаря. Слышались четко звучащие по замерзающей земле шаги, звонкие «хм», исторгаемые холодом и, как сказал бы современный физик, отражаемые эластичными поверхностями. Одним словом, на дворе стояли те прекрасные весенние заморозки, которые придают двойное очарование светящимся багряным светом окнам гостиницы.

Шико сначала вошел в общий зал, окинул взором все его углы и закоулки и, не обнаружив среди гостей мэтра Клода того, кого искал, непринужденно направился на кухню.

Хозяин заведения был занят чтением какой-то божественной книги, в то время как целое озеро масла, заключенное в берегах огромной сковороды, терпеливо томилось, ожидая, пока температура не поднимется до градуса, который позволил бы положить на сковороду обвалянных в муке мерланов.

Услышав шум открывающейся двери, мэтр Бономе поднял голову.

— Ах, это вы, сударь, — сказал он, захлопывая книгу. — Доброго вечера и доброго аппетита.

— Спасибо за двойное пожелание, хотя вторая его часть пойдет на пользу столько же вам, сколько и мне. Но мой аппетит будет зависеть…

— Как, неужели ваш аппетит от чего-то еще зависит?

— Да, вы знаете, что я терпеть не могу угощаться в одиночестве.

— Ну если так надо, сударь, — сказал Бономе, приподнимая свой фисташкового цвета колпак, — я готов отужинать вместе с вами.

— Спасибо, великодушный хозяин, я знаю, что вы отменный сотрапезник, но я ищу одного человека.

— Не брата ли Горанфло? — осведомился Бономе.

— Именно его, — ответил Шико, — а что, он уже приступил к ужину?

— Пока еще нет, но поторопитесь.

— Зачем торопиться?

— Непременно поторопитесь, так как через пять минут он уже кончит.

— Брат Горанфло еще не преступал к ужину и через пять минут он уже отужинает, говорите вы?

И Шико покачал головой, что во всех странах мира считается знаком недоверия.

— Сударь, — сказал мэтр Клод, — сегодня среда, Великий пост уже начался.

— Ну и что с того? — спросил Шико, явно сомневаясь в приверженности брата Горанфло к догматическим установлениям религии.

— А, черт! — высказался мэтр Бономе, махнув рукой, что, очевидно, означало: «Я тут понимаю не больше вашего, но дела обстоят именно так».

— Решительно, — заметил Шико, — что-то разладилось в нашем подлунном механизме: пять минут на ужин брату Горанфло! Мне суждено сегодня повидать подлинные чудеса.

И с видом путешественника, вступающего на неисследованные земли, Шико сделал несколько шагов по направлению к маленькой боковой комнатке, подобию отдельного кабинета, толкнул стеклянную дверь, закрытую шерстяным занавесом в белую и розовую клетку, и при свете свечи с чадящим фитилем увидел в глубине комнаты почтенного монаха, который пренебрежительно ковырял вилкой на тарелке скудную порцию шпината, сваренного в кипятке, пытаясь усовершенствовать вкус этой травянистой субстанции путем присовокупления к ней остатков сюренского сыра.

Пока достойный брат готовит свою смесь с гримасой на лице, выражающей сомнение во вкусовых качествах столь жалкого сочетания, попытаемся представить его нашим читателям в самом ярком свете и этим загладить нашу вину, состоящую в том, что мы так долго оставляли его в тени.

Итак, брат Горанфло был мужчиной лет тридцати восьми и около пяти футов росту. Столь малый рост возмещался, по словам самого монаха, удивительной соразмерностью пропорций, ибо все, что брат сборщик милостыни потерял в высоте, он приобрел в ширине и в поперечнике от одного плеча к другому имел примерно три фута; такая длина диаметра, как известно, соответствует девяти футам в окружности.

Между этими поистине геркулесовыми плечами располагалась дюжая шея, на которой, словно канаты, выступали могучие мускулы. К несчастью, шея также находилась в соответствии со всем остальным телом, то есть она была толстой и короткой, что угрожало брату Горанфло при первом же мало-мальски сильном волнении неминуемым апоплексическим ударом. Но, сознавая, какой опасностью чреват этот недостаток его телосложения, брат Горанфло никогда не волновался; и мы должны сказать, что лишь в крайне редких случаях его можно было видеть таким разобиженным и раздраженным, как в тот час, когда Шико вошел в кабинет.

— Э, дружище, что вы здесь делаете? — воскликнул наш гасконец, глядя поочередно на травы, на Горанфло, на чадящую свечу и на чашу, до краев полную водой, чуть подкрашенной несколькими каплями вина.

— Разве вы не видите, брат мой? Я ужинаю, — ответил Горанфло голосом гулким, как колокол его аббатства.

— Вы называете это ужином, вы, Горанфло? Травка и сыр? Да что с вами? — воскликнул Шико.

— Мы вступили в первую среду Великого поста; попечемся же о нашем спасении, брат мой, попечемся о нашем спасении, — прогнусавил Горанфло, блаженно возводя очи горе.

Шико замер как громом пораженный, взгляд гасконца говорил, что ему не раз приходилось видеть брата Горанфло, совсем иным манером прославляющего святые дни того самого Великого поста, который только что начался.

— О нашем спасении? — повторил он. — А разве наше спасение может зависеть от воды и травы?

По пятницам ты мяса не вкушай,

А также и по средам, —

пропел Горанфло.

— Ну а давно ли вы завтракали?

— Я совсем не завтракал, брат мой, — сказал монах, говоря все более и более в нос.

— Ах, если все дело в том, чтобы гнусавить, — сказал Шико, — я берусь соревноваться с монахами-женевьевцами всего мира. — И он загудел в нос самым отвратительным образом: — Итак, если вы еще даже не завтракали, то чем же вы были заняты, брат мой?

— Я сочинял речь, — заявил Горанфло, гордо вскинув голову.

— Что вы говорите? Речь, а зачем?

— Затем, чтобы произнести ее нынче вечером в аббатстве.

«Вот тебе на! — подумал Шико. — Речь сегодня вечером в аббатстве. Занятно».

— А сейчас, — добавил Горанфло, поднося ко рту первую вилку с грузом шпината и сыра, — мне уже пора уходить, мои слушатели, наверное, заждались.

Шико подумал о бесчисленном множестве монахов, которые на его глазах устремлялись к аббатству, и, вспомнив, что среди них, по всей вероятности, был и герцог Майеннский, задал себе вопрос, почему Жозефу Фулону, аббату монастыря Святой Женевьевы, взбрело в голову избрать для произнесения проповеди перед лотарингским принцем и столь многочисленным обществом именно Горанфло, ценимого до сего дня за качества, не имевшие никакого отношения к красноречию.

— Ба! — сказал он. — А в каком часу ваша проповедь?

— С девяти часов до девяти с половиной, брат мой.

— Добро! Сейчас девять без четверти. Уделите мне всего пять минут. Клянусь святым чревом! Уже более восьми дней нам не выпадало случая пообедать вместе.

— Но это не наша вина, — сказал Горанфло, — и поверьте, возлюбленный брат мой, что наша дружба не потерпела от этого никакого ущерба; обязанности, связанные с вашей должностью, удерживают вас при особе нашего славного короля Генриха Третьего, да хранит его господь; обязанности, вытекающие из моего положения, вынуждают меня заниматься сбором милостыни, а все оставшееся время посвящать молитвам; поэтому ничего удивительного, что мы так долго не встречались.

— Вы правы, однако, клянусь телом Христовым, — сказал Шико, — мне кажется, это еще одна причина возрадоваться тому, что мы снова свиделись.

— Я и радуюсь, радуюсь беспредельно, — ответил Горанфло, скроив самую благостную физиономию, какую только можно себе представить, — и тем не менее мне придется вас покинуть.

И монах приподнялся на стуле, собираясь встать.

— Доешьте хоть вашу травку, — сказал Шико, положив ему руку на плечо.

Горанфло взглянул на шпинат и вздохнул.

Затем он обратил взор на розоватую воду и отвернулся.

Шико понял, что настал благоприятный момент для атаки.

— Помните, как мы с вами прекрасно посидели последний раз, — обратился он к Горанфло, — там, в кабачке у Монмартрских ворот? Пока наш славный король Генрих Третий бичевал себя и других, мы уничтожили чирка из болот Гранж-Бательер и раковый суп, а все это запили превосходным бургундским; как бишь оно называется? Не то ли это вино, которое открыли вы?

— Это романейское вино, вино моей родины, — сказал Горанфло.

— Да, да припоминаю; это то самое молочко, которое вы сосали в младенчестве, достойный сын Ноя.

Горанфло с грустной улыбкой облизал губы.

— Ну и что вы скажете о тех бутылках, которые мы распили? — спросил Шико.

— Хорошее было вино, однако не из самых лучших сортов.

— Это же говорил как-то вечером и наш хозяин, Клод Бономе. Он утверждал, что в его погребе найдется с полсотни бутылок, перед которыми вино у его собрата с Монмартрских ворот просто выжимки.

— Чистая правда, — засвидетельствовал Горанфло.

— Как! Правда? — возмутился Шико. — И вы тянете эту мерзкую подкрашенную воду, когда вам только руку стоит протянуть, чтобы выпить такого вина? Фу!

И Шико схватил чашку и выплеснул ее содержимое на пол.

— Всему свое время, брат мой, — сказал Горанфло. — Вино хорошо, если после того, как ты его выпьешь, тебе остается только славить господа, создавшего такую благодать. Но если ты должен выступать с речью, то вода предпочтительнее, не по вкусу, конечно, а по воздействию: facunda est aqua.

— Ба! — ответил Шико. — Magis facudum est vinum, и в доказательство я закажу бутылочку вашего романейского, хотя мне сегодня тоже выступать с речью. Я верю в чудотворную силу вина; по чести, Горанфло, посоветуйте, какую закуску мне к нему взять.

— Только не эту премерзостную зелень, — сказал монах. — Хуже ее ничего не придумаешь.

— Бррр! — содрогнулся Шико, взяв тарелку и поднеся ее к носу. — Бррр!

На этот раз он открыл маленькое окошко и выбросил на улицу шпинат вместе с тарелкой.

— Мэтр Клод! — обернувшись, позвал он.

Хозяин, который, по-видимому, подслушивал у дверей, мигом возник на пороге.

— Мэтр Клод, принесите мне две бутылки того романейского вина, которое, по вашим словам, у вас лучшего сорта, чем где бы то ни было.

— Две бутылки! — удивился Горанфло. — Зачем две? Ведь я не буду пить.

— Если бы вы пили, я заказал бы четыре бутылки, я заказал бы шесть бутылок, я заказал бы все бутылки, сколько их ни на есть в погребе. Но раз я пью один, двух бутылок мне хватит, ведь я питух никудышный.

— И верно, — сказал Горанфло, — две бутылки — это разумно, и если вы при этом будете вкушать только постную пищу, ваш духовник не станет вас порицать.

— Само собой. Кто же ест скоромное в среду Великого поста? Этого еще не хватало.

Мэтр Бономе отправился в погреб за бутылками, а Шико подошел к шкафу для провизии и извлек оттуда откормленную манскую курицу.

— Что вы там делаете, брат мой? — воскликнул Горанфло, с невольным интересом следивший за всеми движениями гасконца. — Что вы там делаете?

— Вы видите, я схватил этого карпа из страха, как бы кто-нибудь другой не наложил на него лапу. В среду Великого поста этот род пищи пользуется особенным успехом.

— Карпа? — изумился Горанфло.

— Конечно, карпа, — сказал Шико, поворачивая перед его глазами аппетитную птицу.

— А с каких это пор у карпа клюв? — спросил монах.

— Клюв! — воскликнул гасконец. — Где вы видите клюв? Это рыбья голова.

— А крылья?

— Плавники.

— А перья?

— Чешуя, милейший Горанфло, да вы пьяны, что ли?

— Пьян! — возмутился Горанфло. — Я пьян! Ну уж это слишком. Я пьян! Я ел только шпинат и не пил ничего, кроме воды.

— Ну и что? Значит, шпинат обременил вам желудок, а вода ударила в голову.

— Черт возьми! — сказал Горанфло. — Вот идет наш хозяин, он рассудит.

— Что рассудит?

— Карп это или курица.

— Согласен, но сначала пусть он откупорит вино. Я хочу знать, каково оно на вкус. Отчините бутылочку, мэтр Клод.

Мэтр Клод откупорил бутылку и наполнил до половины стакан Шико.

Шико осушил стакан и прищелкнул языком.

— Ах! — сказал он. — Я бездарный дегустатор, у моего языка совершенно нет памяти; я не могу определить, хуже или лучше это вино того, что мы пили у Монмартрских ворот. Я даже не уверен, что это то самое вино.

Глаза брата Горанфло засверкали при виде нескольких капелек рубиновой влаги, оставшихся на дне стакана Шико.

— Держите, брат мой, — сказал Шико, налив с наперсток вина в стакан монаха, — вы посланы в сей мир, дабы служить ближнему; наставьте же меня на путь истинный.

Горанфло взял стакан, поднес к губам и, смакуя, медленно процедил сквозь зубы его содержимое.

— Нет сомнения, это вино того же сорта, — изрек он, — но…

— Но?.. — повторил Шико.

— Но его тут было слишком мало, чтобы я мог сказать, хуже оно или лучше монмартрского.

— А я все же хотел бы это знать. Чума на мою голову! Я не хочу быть обманутым, и если бы вам, брат мой, не предстояло произносить речь, я попросил бы вас еще раз продегустировать это вино.

— Ну разве только ради вас, — сказал монах.

— Черт побери! — заключил Шико и наполнил стакан до половины.

Горанфло с не меньшим уважением, чем в первый раз, поднес стакан к губам и просмаковал вино с таким же сознанием ответственности.

— Это лучше! — вынес он приговор. — Это лучше. Я ручаюсь.

— Ба, да вы сговорились с нашим хозяином.

— Настоящий питух, — изрек Горанфло, — должен по первому глотку определять сорт вина, по второму — марку, по третьему — год.

— О! Год! Как бы я хотел узнать, какого года это вино.

— Нет ничего легче, — сказал Горанфло, протягивая стакан, — капните мне сюда. Капли две, не больше, и я вам скажу.

Шико наполнил стакан на три четверти, и монах медленно, но не отрываясь, осушил его.

— Одна тысяча пятьсот шестьдесят первого, — произнес он, ставя стакан на стол.

— Слава! — воскликнул Клод Бономе. — Тысяча пятьсот шестьдесят первого года, именно так.