О ТОМ, ЧТО ПРЕДПРИНЯЛА БЫВШАЯ ДЕВИЦА ДЕ БРИССАК, НЫНЕ ГОСПОЖА ДЕ СЕН-ЛЮК, ДАБЫ ПРОВЕСТИ СВОЮ ВТОРУЮ БРАЧНУЮ НОЧЬ НЕ ТАК, КАК ОНА ПРОВЕЛА ПЕРВУЮ

Бюсси направился в столь любимую некогда Карлом IX оружейную палату, после нового распределения луврских покоев ставшую опочивальней короля Генриха III, который украсил комнату по своему вкусу. Карл IX, король-охотник, король-кузнец, король-поэт, собрал в ней оленьи рога, аркебузы, манускрипты, книги и ручные тиски. Генрих III велел установить два ложа из шелка и бархата и развесить по стенам фривольные картинки, реликвии, освященные папой скапулеры, мешочки с ароматическими веществами, привезенные с Востока, и коллекцию превосходных фехтовальных рапир.

Бюсси знал, что Франсуа испросил у своего брата аудиенцию в галерее, а значит, короля в опочивальне нет; ему также было известно, что смежная с опочивальней комната, которую прежде занимала кормилица короля Карла IX, теперь отведена под спальню очередного королевского фаворита. А так как Генрих III отличался непостоянством в своих привязанностях, то в этом помещении побывали в последовательном порядке Сен-Мегрен, Можирон, д'О, д'Эпернон, Келюс и Шомберг. По предположению Бюсси, сейчас там должен был обитать Сен-Люк, к которому, как мы уже видели, король воспылал нежностью столь сильной, что даже решился похитить своего любимчика у его законной супруги.

Генрих III был странным созданием, он сочетал в себе поверхностность и глубокомыслие, трусость и отвагу. Всегда скучающий, всегда возбужденный, всегда мечтательный, он вечно искал развлечений: днем любил шум, движение, игры, физические упражнения, шутовство, маскарады, интриги, ночью ему нужны были яркий свет, болтовня, молитвы или оргии. Генрих являл собой, быть может, единственный образчик такого человеческого типа в нашем современном мире. Этому античному гермафродиту следовало родиться в одном из городов Востока, среди немых рабов, евнухов, янычаров, философов и софистов, тогда его царствование ознаменовало бы некую промежуточную эпоху между Нероном и Гелиогабалом, время утонченного разврата и неведомых доселе безумств.

Итак, Бюсси, заподозрив, что Сен-Люка держат в бывшей комнате кормилицы, постучал в двери передней, общей для этой комнаты и для королевской опочивальни.

Капитан гвардейцев отворил ему.

— Господин де Бюсси! — удивленно воскликнул он.

— Да, он самый, любезный господин де Нанси. Я послан от короля к господину де Сен-Люку.

— Прекрасно, — ответил офицер. — Известите господина де Сен-Люка, что к нему пришли от короля.

Через оставшуюся полуотворенной дверь Бюсси бросил взгляд своему пажу.

Затем, снова повернувшись к господину де Нанси, спросил:

— Что он там делает, бедняга Сен-Люк?

— Играет в карты с Шико в ожидании короля, который сейчас дает аудиенцию герцогу Анжуйскому по просьбе его высочества.

— Не позволите ли вы моему пажу обождать меня здесь? — спросил Бюсси у начальника караула.

— А почему бы нет? — ответил капитан.

— Входите, Жан, — обратился Бюсси к молодой женщине.

И показал рукой на оконную нишу, куда Жанна и поспешила укрыться.

Едва она успела забиться в нишу, как появился Сен-Люк. Господин де Нанси деликатно отошел на расстояние, не позволявшее ему слышать разговор.

— Чего еще хочет от меня король? — насупившись, спросил Сен-Люк. — Ах, это вы, господин де Бюсси?

— Собственной персоной, милейший Сен-Люк, и прежде всего… — тут Бюсси понизил голос, — прежде всего благодарю за услугу, которую вы мне оказали.

— Ах, — сказал Сен-Люк, — право, не стоит благодарности. Мне было не по себе при мысли, что такого храбреца зарежут, словно кабана. Но ведь я полагал, вы уже на том свете.

— Меня чуть-чуть туда не отправили; однако надо сказать, что в таких делах «чуть-чуть» имеет большое значение.

— А как вам удалось уцелеть?

— С Шомбергом и д'Эперноном я расквитался прелестным ударом шпаги и, по моему разумению, вернул им долг с лихвой. Ну а Келюс должен благодарить кости своего черепа. У него оказался самый крепкий череп из всех, которым до сих пор доводилось подвернуться мне под руку.

— Ах, расскажите мне, пожалуйста, все во всех подробностях. Это меня развлечет, — сказал Сен-Люк, зевая с риском вывихнуть себе челюсть.

— К сожалению, сейчас у меня нет времени, мой дорогой Сен-Люк. К тому же я пришел сюда совсем по другому делу. Вы здесь очень скучаете, не правда ли?

— По-королевски, этим все сказано.

— Вот и отлично, я пришел подразвлечь вас. Черт побери! Услуга за услугу.

— Вы правы, услуга, которую вы мне оказываете, никак не меньше той, что вам оказал я. От скуки умирают так же хорошо, как и от шпаги; тянется это подольше, но зато выходит вернее.

— Бедный граф! — посочувствовал Бюсси. — Я вижу, вы здесь на положении узника.

— И самого настоящего. Король полагает, что его может развлечь только такой весельчак, как я. Король слишком добр, так как со вчерашнего дня я скорчил ему больше гримас, чем его обезьяна, и наговорил больше дерзостей, чем его шут.

— Ну что ж, посмотрим. Может быть, настал и мой черед вам услужить? Что бы вы хотели?

— Конечно, — сказал Сен-Люк, — вы могли бы посетить мой дом или, точнее говоря, дом маршала де Бриссака и успокоить бедную малютку: несомненно, она в большой тревоге, и мое поведение кажется ей весьма и весьма подозрительным.

— И что ей сказать?

— Э, проклятие! Опишите ей все, что вы видели, скажите, что я узник, запертый в четырех стенах, и общаться со мной можно только через окошечко, что со вчерашнего дня король неустанно твердит мне о дружбе, как Цицерон, который о ней писал, и о добродетели, как Сократ, а кстати сказать, Сократ и на самом деле был добродетельным.

— И что вы ему на это отвечаете? — смеясь, спросил Бюсси.

— Смерть Христова! Я ему отвечаю, что, если говорить о дружбе, я неблагодарная свинья, а что касается добродетели, то я убежденный распутник, но все напрасно — король, тяжко вздыхая, упорно продолжает бубнить свое: «Ах, Сен-Люк, неужели дружба — всего лишь призрак? Ах, Сен-Люк, неужели добродетель — всего лишь пустой звук?» Впрочем, надо отдать ему справедливость, раз сказав все это по-французски, он тут же все повторяет уже по-латыни, а затем произносит в третий раз по-гречески.

При этом выпаде паж, на которого Сен-Люк не обращал никакого внимания, рассмеялся.

— А что вы хотите, мой друг? Он пытается вас растрогать. Bis repetita placent и тем более ter. И это все, чем я могу вам служить?

— Ах, боже мой, да; боюсь, что это все.

— Ну тогда я уже выполнил ваше поручение.

— То есть как?

— Я угадал, что с вами случилось, и уже заранее все растолковал вашей супруге.

— И что она сказала?

— Поначалу не хотела мне верить, но, — добавил Бюсси, скользнув взглядом по оконной нише, — я надеюсь, она в конце концов сдастся перед очевидностью. Итак, попросите у меня чего-нибудь другого, чего-нибудь трудного, даже невозможного, я буду счастлив выполнить любую вашу просьбу.

— Тогда, мой дорогой друг, ссудите часа на два гиппогрифа у славного рыцаря Астольфа, приведите его сюда под мое окно, я вскочу на его круп сзади вас, и вы меня отвезете к моей жене. А потом, коли вздумается, можете лететь на луну.

— Дорогой друг, — сказал Бюсси, — можно все сделать гораздо проще: я приведу гиппогрифа к вашей супруге и доставлю ее сюда, к вам.

— Сюда?

— Конечно, сюда.

— В Лувр?

— В самый Лувр. Разве это не кажется вам еще более забавным? Отвечайте!

— Смерть Христова! Безусловно.

— И вы перестанете скучать?

— Даю слово, перестану.

— Ибо здесь вы во власти смертной скуки, не правда ли? Вы мне жаловались на скуку.

— Спросите у Шико. С сегодняшнего утра он мне опостылел, и я предложил ему обменяться парочкой ударов на шпагах. Этот бездельник рассердился так уморительно, что я чуть со смеху не лопнул. Хорошо еще, я человек незлобивый, и все же если так будет продолжаться дальше, то либо я его заколю, чтобы малость порассеяться, либо он меня.

— Чума на вашу голову! Этим не шутят, вы знаете, что Шико превосходный фехтовальщик. Вы томитесь в своей тюрьме, но подумайте — в гробу вам будет еще скучнее.

— Честное слово, вот в этом я не уверен.

— Полноте, — с улыбкой сказал Бюсси. — Хотите, я оставлю вам своего пажа?

— Мне?

— Да, вам. Это прелестный мальчик.

— Спасибо, — сказал Сен-Люк, — пажи мне противны. Король предложил допустить ко мне любого моего пажа, но я отказался. Предложите вашего мальчика королю, который устраивает свой дом. Что до меня, то, когда я выберусь отсюда, я буду жить как на Зеленом празднестве в замке Шенонсо: меня будут обслуживать одни женщины, и я сам подберу для них костюмы.

— Ба! — настаивал Бюсси. — А все же попробуйте.

— Бюсси, — с досадой сказал Сен-Люк, — с вашей стороны нехорошо так издеваться надо мной.

— Ну, уступите мне, сделайте милость.

— Ни за что.

— Говорю вам, я знаю, чего вам недостает.

— Нет, нет и нет. Тысячу раз нет.

— Эй, паж! Подойдите сюда!

— Смерть Христова! — воскликнул Сен-Люк.

Паж покинул свое убежище и приближался к ним, весь пунцовый от смущения.

— О! О! — прошептал Сен-Люк. Узнав Жанну в костюме пажа де Бюсси, он потерял дар речи.

— Ну как, — осведомился Бюсси, — отослать его обратно?

— Нет, истинный бог, нет! — воскликнул Сен-Люк. — Ах, Бюсси, Бюсси, клянусь вам в вечной дружбе!

— Не забывайте, Сен-Люк, что если вас и не слышат, то все же на вас смотрят.

— Ваша правда, — отозвался Сен-Люк.

И, уже сделав два стремительных шага к жене, он отпрянул на три шага назад. Действительно, господин де Нанси, удивленный весьма выразительной пантомимой, которую невольно разыграл Сен-Люк, начал было прислушиваться к их разговору, но тут мысли капитана отвлек сильный шум, донесшийся из застекленной галереи.

— Ах, боже мой! — воскликнул господин де Нанси. — Видно, его величество изволит гневаться на кого-то.

— Очень похоже на это, — подхватил Бюсси, изобразив на лице испуг. — Но на кого? Неужели на герцога Анжуйского, с которым я пришел в Лувр?

Капитан поправил шпагу на бедре и двинулся к галерее, откуда, сквозь своды и стены, доносились возбужденные голоса.

— Ну, скажите, разве я не хорошо все устроил? — спросил Бюсси.

— А что там происходит? — поинтересовался Сен-Люк.

— Король и герцог Анжуйский рвут друг друга на куски. Это, должно быть, прелюбопытнейшее зрелище; я мчусь туда, чтобы ничего не пропустить. А вы воспользуйтесь суматохой, но только не вздумайте бежать. Все равно это бесполезно, король вас из-под земли достанет. Лучше спрячьте сего благолепного отрока, которого я вам оставляю, куда-нибудь в безопасное место. Есть у вас потайной шалаш?

— Найдется, клянусь богом, а впрочем, если бы и не нашелся, я бы его сам построил. По счастью, я прикидываюсь больным и не выхожу из спальни.

— В таком случае прощайте, Сен-Люк. Сударыня, не забывайте меня в своих молитвах.

И Бюсси, как нельзя более довольный шуткой, которую ему удалось сыграть с Генрихом III, вышел из королевской передней и направил свои стопы в галерею, где король, багровый от гнева, убеждал герцога Анжуйского, белого от ярости, что главным зачинщиком событий прошлой ночи был Бюсси.

— Я вас заверяю, государь, — горячился герцог Анжуйский, — д'Эпернон, Шомберг, д'О, Можирон и Келюс подкарауливали его у Турнельского дворца.

— Кто вам это сказал?

— Я их сам видел, государь. Собственными глазами видел.

— В кромешной тьме, не правда ли? Ночью было темно, как в печке.

— Ну, я распознал их не по лицам.

— А тогда по чему же вы их распознали? По спинам, что ли?

— Нет, государь, по голосам.

— Они с вами говорили?

— Если бы только говорили! Они меня приняли за Бюсси и напали на меня.

— На вас?

— Да, на меня.

— А что за нелегкая вас понесла к Сент-Антуанским воротам?

— Какое это имеет значение?

— Хочу знать, и все тут. Нынче у меня разыгралось любопытство.

— Я шел к Манасесу.

— К Манасесу, к еврею!

— А вы-то небось навещаете Руджиери, отравителя.

— Я волен навещать кого вздумается. Я — король.

— Вы не отвечаете, а отмахиваетесь от ответа.

— Как бы то ни было, я повторяю: их вызвал на это Бюсси.

— Бюсси?

— Да.

— Где же?

— На балу у Сен-Люка.

— Бюсси вызвал сразу пятерых? Полноте! Бюсси — храбрец, но он не сумасшедший.

— Клянусь смертью Христовой! Вам говорят — я лично был свидетелем его поведения. И потом — Бюсси еще не на такое способен. Вы тут мне его невинным агнцем расписали, а он ранил Шомберга в ляжку, д'Эпернона в руку, а Келюса чуть не уложил на месте.

— В самом деле? — приятно удивился герцог. — А вот об этом он умолчал. При первой встрече не премину его поздравить.

— А я, — сказал король, — я никого не намерен поздравлять, но я примерно накажу этого забияку.

— Тогда я, — возразил герцог, — я, на которого ваши друзья замахиваются, не только нападая на Бюсси, но и дерзая поднять руку непосредственно на мою особу, тогда я наконец узнаю, действительно ли я ваш брат и действительно ли никто во Франции, кроме вашего величества, не имеет права смотреть мне прямо в лицо и не опустить глаза, если не из почтения, то хотя бы из страха.

В эту минуту, привлеченный громкими, срывающимися на крик голосами обоих братьев, появился Бюсси в нарядном костюме из зеленого атласа с розовыми бантами.

— Государь, — сказал он, отвесив Генриху III глубокий поклон, — позвольте засвидетельствовать вам мое нижайшее почтение.

— Клянусь богом! Вот и он! — воскликнул Генрих.

— Ваше величество, мне послышалось, что вы оказали мне высокую честь, упомянув мое имя? — спросил Бюсси.

— Да, — ответил король, — рад вас видеть, ибо что бы там мне ни говорили, но ваше лицо пышет здоровьем.

— Государь, доброе кровопускание весьма освежает кожу, и поэтому нынче вечером я должен выглядеть особенно свежим.

— Ну хорошо, если на вас напали, сеньор де Бюсси, если вас покалечили, обратитесь ко мне с жалобой, и я вас рассужу.

— Позвольте, государь, — сказал Бюсси, — на меня не нападали, меня не калечили, мне не на что жаловаться.

Генрих остолбенел от изумления и уставился на герцога Анжуйского.

— А вы что мне говорили? — спросил он.

— Я сказал, что у Бюсси сквозная рана в бедре от удара шпагой.

— Это правда, Бюсси?

— Поскольку брат вашего величества так утверждает, значит, это правда. Первый принц крови не может лгать.

— И, получив удар шпагой в бедро, вы ни на кого не жалуетесь? — сказал Генрих.

— Я стал бы жаловаться, государь, только в том случае, если бы мне отрубили правую руку, чтобы я не смог отомстить сам за себя, да и тогда, — добавил неисправимый дуэлянт, — я, по всей вероятности, рассчитался бы с обидчиком левой рукой.

— Наглец, — пробормотал Генрих.

— Государь, — обратился к нему герцог Анжуйский, — вы только что толковали о правосудии. Ну что ж, окажите нам правосудие, ничего другого мы не просим. Велите учинить расследование, назначьте судей, и пусть они определят, кто устроил засаду и кто готовил убийство.

Генрих покраснел.

— Нет, — ответил он, — я и на этот раз предпочел бы не знать, кто прав, кто виноват, и объявить всем полное помилование. Я хотел бы примирить этих заклятых врагов, но, к сожалению, Шомберга и д'Эпернона раны удерживают в постели. Впрочем, господин герцог, кто из моих друзей, по-вашему, был самым неистовым? Скажите, вам это нетрудно определить, ведь, по вашим словам, они и на вас нападали.

— По-моему, Келюс, государь, — сказал герцог Анжуйский.

— Даю слово, вы правы, — сказал Келюс. — Я не прятался за чужие спины, ваше высочество тому свидетель.

— Раз так, — провозгласил Генрих, — пускай господин де Бюсси и господин де Келюс помирятся от лица всех участников.

— О! — воскликнул Келюс. — Что это значит, государь?

— Это значит: я хочу, чтобы вы обнялись с господином де Бюсси, обнялись здесь, на моих глазах, и немедленно.

Келюс нахмурился.

— В чем дело, синьор? — прогнусавил Бюсси, повернувшись к Келюсу и размахивая руками в подражание бурной жестикуляции итальянца Панталоне. — Неужели вы откажете мне в этой милости?

Выходка была столь неожиданной и Бюсси вложил в нее столько шутовского усердия, что даже король рассмеялся. Тогда Бюсси приблизился к Келюсу.

— Давай, Монсу, — сказал он, — такова воля короля. — И обвил руками шею миньона.

— Надеюсь, эта церемония нас ни к чему не обязывает? — прошептал Келюс на ухо Бюсси.

— Не волнуйтесь, — также шепотом ответил Бюсси. — Рано или поздно, но мы встретимся.

Весь красный и растрепанный, Келюс, дрожа от ярости, отпрянул назад.

Генрих нахмурил брови, но Бюсси, все еще изображая Панталоне, сделал пируэт и покинул залу совета.

VI

О ТОМ, КАК СОВЕРШАЛСЯ МАЛЫЙ ВЕЧЕРНИЙ ТУАЛЕТ КОРОЛЯ ГЕНРИХА III

После этой начавшейся трагедией и закончившейся комедией сцены, отголоски которой, подобно эху, вылетели из Лувра и распространились по всему городу, король в великом гневе последовал в свои покои; сопровождавший его Шико назойливо осаждал своего господина просьбами об ужине.

— Я не голоден, — бросил король, перешагивая через порог своей опочивальни.

— Возможно, — ответил Шико, — но я, я взбешен до крайности, и меня мучит желание кого-то или что-то укусить, ну хотя бы зажаренную баранью ножку.

Король сделав вид, что ничего не слышит, расстегнул свой плащ, положил его на постель, снял шляпу, приколотую к волосам длинными черными булавками, и швырнул на кресло. Затем устремился в переднюю, в которую выходила дверь из комнаты Сен-Люка, смежной с королевской опочивальней.

— Жди меня здесь, шут, — приказал он, — я вернусь.

— О, не спеши, сын мой, — сказал Шико, — не торопись. Мне бы даже хотелось, — продолжал он, прислушиваясь к удаляющимся шагам Генриха, — чтобы ты подольше там оставался и дал бы мне время подготовить тебе маленький сюрприз.

Когда шум шагов совсем затих, Шико открыл дверь в переднюю и крикнул: «Эй, кто там есть!»

Подбежал слуга.

— Король изменил свое решение, — сказал Шико, — он велел подать сюда изысканный ужин на две персоны, для него и для Сен-Люка. И советовал особое внимание обратить на вино. Теперь поторапливайтесь.

Слуга повернулся на каблуках и со всех ног помчался выполнять приказ Шико, ничуть не сомневаясь, что он исходит от самого короля.

Тем временем Генрих III, как мы уже говорили, прошел в комнату, отведенную Сен-Люку; последний, будучи предупрежден о королевском визите, лежал в постели и слушал, как читает молитвы старик слуга, последовавший за ним в Лувр и разделивший его заточение. В углу, на позолоченном кресле, опустив голову на руки, глубоким сном спал паж, приведенный Бюсси.

Одним взглядом король охватил всю эту картину.

— Что это за юноша? — подозрительно спросил он у Сен-Люка.

— Разве вы забыли, ваше величество? Заперев меня здесь, вы милостиво разрешили мне вызвать одного из моих пажей.

— Да, конечно, — ответил Генрих.

— Ну я и воспользовался вашим дозволением, государь.

— Ах вот как!

— Ваше величество раскаиваетесь в том, что даровали мне это развлечение? — осведомился Сен-Люк.

— Нет, сын мой, нет. Напротив. Забавляйся, сделай милость. Как ты себя чувствуешь?

— Государь, — сказал Сен-Люк, — меня сильно лихорадит.

— Оно и видно. У тебя все лицо пылает, мой мальчик. Пощупаем пульс, ты знаешь, ведь я кое-что смыслю в медицине.

Сен-Люк неохотно протянул руку.

— Ну да, — сказал король, — пульс прерывистый, возбужденный.

— О государь, — простонал Сен-Люк, — я и вправду серьезно болен.

— Успокойся. Я пришлю к тебе моего придворного врача.

— Благодарствуйте, государь, я не выношу Мирона.

— Я сам буду ухаживать за тобой.

— Государь, я не допущу…

— Я прикажу постелить мне постель в твоей спальне, Сен-Люк. Мы проболтаем всю ночь, у меня накопилась уйма всякой всячины, которой я хотел бы с тобой поделиться.

— Ах! — в отчаянии воскликнул Сен-Люк. — Вы называете себя человеком, сведущим в медицине, вы называете себя моим другом и хотите мне помешать выспаться. Клянусь смертью Христовой, лекарь, у вас странная манера обращаться с вашими пациентами! Клянусь смертью Христовой, государь, вы как-то уж слишком по-своему любите своих друзей!

— Как! Ты хочешь остаться наедине со всеми твоими страданиями?

— Государь, со мной Жан, мой паж.

— Но он спит.

— Вот потому-то я и предпочитаю, чтобы за мной ухаживали слуги; по меньшей мере они не мешают мне спать.

— Ну хоть позволь мне вместе с ним бодрствовать у твоего изголовья, клянусь, я заговорю с тобой, только если ты проснешься.

— Государь, я просыпаюсь злющий как черт, и надо очень привыкнуть ко мне, чтобы простить все глупости, которые я наболтаю перед тем, как окончательно прийти в себя.

— Ну хотя бы приди побудь при моем вечернем туалете.

— А потом мне будет дозволено вернуться к себе и лечь в постель?

— Ну само собой.

— Коли так, извольте! Но предупреждаю, я буду жалким придворным, даю вам слово. Меня уже сейчас чертовски клонит ко сну.

— Ты волен зевать, сколько тебе вздумается.

— Какой деспотизм! — сказал Сен-Люк. — Ведь в вашем распоряжении все остальные мои приятели.

— Как же, как же! В хорошеньком они состоянии, Бюсси отделал их лучше некуда. У Шомберга продырявлена ляжка, у д'Эпернона запястье разрезано, как испанский рукав. Келюс все еще не может прийти в себя после вчерашнего удара эфесом шпаги по голове и сегодняшних объятий. Остаются д'О, — а он надоел мне до смерти, — и Можирон, который вечно на меня ворчит. Ну, пошли, разбуди этого спящего красавца, и пусть он тебе подаст халат.

— Государь, не соблаговолит ли ваше величество покинуть меня на минуту?

— Для чего это?

— Уважение…

— Ну, какие пустяки.

— Государь, через пять минут я буду у вашего величества.

— Через пять минут, согласен. Но не более пяти минут, ты слышишь, а за эти пять минут припомни для меня какие-нибудь забавные истории, и мы постараемся посмеяться.

С этими словами король, получивший половину того, что он хотел получить, вышел, удовлетворенный тоже наполовину.

Дверь еще не успела закрыться за ним, как паж внезапно встрепенулся и одним прыжком очутился у портьеры.

— Ах, Сен-Люк, — сказал он, когда шум королевских шагов затих, — вы меня снова покидаете. Боже мой! Какое мучение! Я умираю от страха. А что, если меня обнаружат?

— Милая моя Жанна, — ответил Сен-Люк, — Гаспар, который перед вами, защитит вас от любой нескромности. — И он показал ей на старого слугу.

— Может быть, мне лучше уйти отсюда? — краснея, предложила молодая женщина.

— Если таково ваше непременное желание, Жанна, — печально проговорил Сен-Люк, — я прикажу проводить вас во дворец Монморанси, ибо только мне одному воспрещается покидать Лувр. Но если вы будете столь же добры, сколь вы прекрасны, если вы отыщете в своем сердце хоть какие-то чувства к несчастному Сен-Люку, пусть хотя бы простое расположение, вы подождете здесь несколько минут. У меня невыносимо разболятся голова, нервы, внутренности, королю надоест видеть перед собой такую жалкую фигуру, и он отошлет меня в постель.

Жанна опустила глаза.

— Ну хорошо, — сказала она, — я подожду, но скажу вам, как король: не задерживайтесь.

— Жанна, моя ненаглядная Жанна, вы восхитительны. Положитесь на меня, я вернусь к вам, как только предоставится малейшая возможность. И, знаете, мне пришла в голову одна мысль, я ее хорошенько обдумаю и, когда вернусь, расскажу вам.

— О том, как выбраться отсюда?

— Надеюсь.

— Тогда идите.

— Гаспар, — сказал Сен-Люк, — не пускайте сюда никого. Через четверть часа заприте дверь на ключ и ключ принесите мне в опочивальню короля. Потом отправляйтесь во дворец Монморанси и скажите, чтобы там не беспокоились о госпоже графине, а сюда возвращайтесь только завтра утром.

Эти распоряжения, которые Гаспар выслушал с понимающей улыбкой, пообещав выполнить все в точности, вызвали на щеках Жанны новую волну яркого румянца.

Сен-Люк взял руку своей жены и запечатлел на ней нежный поцелуй, затем решительными шагами направился в комнату Генриха, который начинал уже выказывать беспокойство.

Оставшись одна, Жанна, вся дрожа от нервного напряжения, укрылась за пышными складками балдахина кровати, притаившись в уголке постели. Мечтая, волнуясь, сердясь, новобрачная машинально вертела в руках сарбакан и тщетно пыталась найти выход из нелепого положения, в которое она попала.

При входе в королевскую опочивальню Сен-Люка оглушил терпкий, сладострастный аромат, пропитавший все помещение. Ноги Генриха утопали в ворохах цветов, которым срезали стебли из боязни, как бы они — не приведи бог! — не побеспокоили нежную кожу его величества: розы, жасмин, фиалки, левкои, несмотря на холодное время года, покрывали пол, образуя мягкий, благоухающий ковер.

В комнате с низким, красиво расписанным потолком, как мы уже говорили, стояли две кровати, одна из них — особенно широкая, хотя и была плотно придвинута изголовьем к стене, занимала собой чуть ли не третью часть помещения.

На шелковом покрывале этой кровати красовались шитые золотом мифологические персонажи, они изображали историю Кенея, или Кениды, превращавшегося то в мужчину, то в женщину, и, как можно себе представить, для изображения этой метаморфозы художнику приходилось до предела напрягать свою фантазию. Балдахин из посеребренного полотна оживляли различные фигуры, вышитые шелком и золотом; ту его часть, которая, примыкая к стене, образовывала изголовье постели, украшали королевские гербы, вышитые разноцветными шелками и золотой канителью.

Окна были плотно закрыты занавесями из того же шелка, что и покрывало постели, этой же материей были обиты все кресла и диваны. С потолка, посредине комнаты, на золотой цепи свисал светильник из позолоченного серебра, в котором пылало масло, источавшее тонкий аромат. Справа у постели золотой сатир держал в руке канделябр с четырьмя зажженными свечками из розового воска. Эти ароматические свечи, по толщине не уступавшие церковным, вместе со светильником довольно хорошо освещали комнату.

Король восседал на стуле из черного дерева с золотыми инкрустациями, поставив босые ноги на цветочный ковер. Он держал на коленях семь или восемь маленьких щенят-спаньелей, их влажные мордочки нежно щекотали королевские ладони. Двое слуг почтительно разбирали на пряди и завивали подобранные сзади, как у женщины, волосы короля, его закрученные кверху усы, его редкую клочковатую бородку. Третий слуга осторожно накладывал на лицо его величества слой жирной розовой помады, приятной на вкус и источающей невероятно соблазнительный запах.

Генрих сидел, закрыв глаза, и с величественным и глубокомысленным видом индийского божества позволял производить над своей особой все эти манипуляции.

— Сен-Люк, — бормотал он, — где же Сен-Люк?

Сен-Люк вошел. Шико взял его за руку и подвел к королю.

— Держи, — сказал он Генриху III, — вот он, твой дружок Сен-Люк. Прикажи ему помазаться или, правильнее сказать, вымазаться твоей помадой, ибо, если ты не примешь этой необходимой предосторожности, случится беда: либо тебе, пахнущему так хорошо, будет казаться, что он дурно пахнет, либо ему, который ничем не пахнет, будет казаться, что ты слишком уж благоухаешь. Ну-ка, подайте сюда гребенки и притирания, — добавил Шико, располагаясь в большом кресле напротив короля, — я тоже хочу помазаться.

— Шико! Шико! — воскликнул Генрих. — У вас очень сухая кожа, она потребует изрядного количества помады, а ее и для меня-то едва хватает; ваши волосы так жестки, что мои гребешки поломают о них все зубья.

— Моя кожа высохла в непрестанных битвах за тебя, неблагодарный король! И кудри мои жестки только потому, что ты меня постоянно огорчаешь, и от этого они все время стоят дыбом. Однако если ты отказываешь мне в помаде для щек, то есть для моей внешней оболочки, пусть будет так, сын мой, вот все, что я могу сказать.

Генрих пожал плечами с видом человека, не расположенного развлекаться шуточками столь низкого пошиба.

— Оставьте меня в покое, — сказал он, — вы несете вздор.

Затем повернулся к Сен-Люку:

— Ну как, сын мой, прошла твоя голова?

Сен-Люк поднес руку ко лбу и испустил жалобный вздох.

— Вообрази, — продолжал Генрих, — я видел Бюсси д'Амбуаза. Ай! Сударь, — воскликнул он, обращаясь к куаферу, — вы меня обожгли.

Куафер бросился на колени.

— Вы видели Бюсси д'Амбуаза? — переспросил Сен-Люк, внутренне трепеща.

— Да, — ответил король, — можешь ты понять, как эти растяпы, которые на него впятером набросились, ухитрились упустить его из рук? Я прикажу колесовать их. Ну а если бы ты был с ними, как ты думаешь, Сен-Люк?

— Государь, вероятно, и мне посчастливилось бы не больше, чем моим товарищам.

— Полно! Зачем ты так говоришь? Ставлю тысячу золотых экю, что на каждые шесть попаданий Бюсси у тебя было бы десять. Черт возьми! Надо посмотреть, как это у тебя получается. Ты все еще дерешься на шпагах, малыш?

— Ну конечно, государь.

— Я спрашиваю, часто ли ты упражняешься в фехтовании.

— Почти ежедневно, когда здоров, но, когда болею, я ни на что не гожусь.

— Сколько раз тебе удавалось задеть меня?

— Мы фехтовали примерно наравне, государь.

— Да, но я фехтую лучше Бюсси. Клянусь смертью Христовой, сударь, — сказал Генрих брадобрею, — вы мне оторвете ус.

Брадобрей упал на колени.

— Государь, — попросил Сен-Люк, — укажите мне лекарство от болей в сердце.

— Ешь побольше, — ответил король.

— О государь, мне кажется, вы ошибаетесь.

— Нет, уверяю тебя.

— Ты прав, Валуа, — вмешался Шико, — я и сам испытываю сильные боли не то в сердце, не то в желудке, не знаю точно где, и потому выполняю твое предписание.

Тут раздались странные звуки, словно часто-часто защелкала зубами обезьяна.

Король обернулся и взглянул на шута.

Шико, в одиночку проглотив обильный ужин, заказанный им на двоих от имени короля, весело лязгая зубами, что-то поглощал из чашки японского фарфора.

— Вот как! — воскликнул Генрих. — Черт возьми, что вы там делаете, господин Шико?

— Я принимаю помаду внутрь, — ответил Шико, — раз уж наружное употребление мне запрещено.

— Ах, предатель! — возмутился король и так резко дернул головой, что намазанный помадой палец камердинера угодил ему прямо в рот.

— Ешь, сын мой, — с важностью проговорил Шико. — Я не такой деспот, как ты; наружное или внутреннее — все равно, оба употребления я тебе разрешаю.

— Сударь, вы меня задушите, — сказал Генрих камердинеру.

Камердинер упал на колени, как это проделали до него куафер и брадобрей.

— Пусть позовут капитана гвардейцев! — закричал Генрих. — Пусть немедленно позовут капитана.

— А зачем он тебе понадобился, твой капитан? — осведомился Шико. Он обмакнул палец в содержимое фарфоровой чашки и хладнокровно обсасывал его.

— Пусть он нанижет Шико на шпагу и приготовит из его тела, каким бы оно ни было костлявым, жаркое для моих псов.

Шико вскочил на ноги и нахлобучил шляпу задом наперед.

— Клянусь смертью Христовой! — завопил он. — Бросить Шико собакам, скормить дворянина четвероногим скотам! Добро, сын мой, пусть он только появится, твой капитан, и мы увидим.

С этими словами шут выхватил из ножен свою длинную шпагу и так потешно принялся размахивать ею перед куафером, брадобреем и камердинером, что король не мог удержаться от смеха.

— Но я голоден, — жалобно сказал он, — а этот плут один съел весь ужин.

— Ты привередник, Генрих, — ответил Шико. — Я приглашал тебя за стол, но ты не пожелал. На худой конец, тебе остался бульон. Что до меня, то я уже утолил свой голод и иду спать.

Пока шла эта словесная перепалка, появился старик Гаспар и вручил своему господину ключ от комнаты.

— И я тоже иду, — сказал Сен-Люк. — Я чувствую, что больше не могу держаться на ногах, еще немного — и я нарушу всякий этикет и в присутствии короля свалюсь в нервном припадке. Меня всего трясет.

— Держи, Сен-Люк, — сказал король, протягивая молодому человеку двух своих щенков, — возьми их с собой, непременно возьми.

— А что прикажете с ними делать?

— Положи их с собой в постель, болезнь оставит тебя и перейдет на них.

— Благодарствую, государь, — сказал Сен-Люк, водворяя щенков обратно в корзину. — Я не доверяю вашим предписаниям.

— Ночью я навещу тебя, Сен-Люк, — пообещал король.

— О, ради бога, не утруждайте себя, государь, — взмолился Сен-Люк. — Вы можете меня разбудить внезапно, и говорят, от этого случается эпилепсия.

С этими словами Сен-Люк отвесил королю поклон в вышел из комнаты. Пока дверь не закрылась, король в знак дружеского расположения усердно махал вслед ему рукой.

Шико исчез еще раньше.

Двое или трое придворных, присутствовавших при вечернем туалете короля, в свою очередь покинули опочивальню.

Возле короля остались только слуги. Они наложили на его лицо маску из тончайшего полотна, пропитанную благовонными маслами. В маске были прорезаны отверстия для носа, глаз и рта. На лоб и уши короля почтительно натянули шелковый колпак, украшенный серебряным шитьем.

Затем короля облекли в ночную кофту из розового атласа, стеганного на вате и подбитого шелком, на руки натянули перчатки из кожи, такой мягкой, что на ощупь ее можно было принять за шерсть. Перчатки доходили до локтей, изнутри они были покрыты слоем ароматного масла, придававшего им особую эластичность, секрет которой нельзя было разгадать, не вывернув перчатки наизнанку.

Когда таинство королевского туалета было завершено, Генриху вручили золотую чашу с крепким бульоном, но, прежде чем поднести этот сосуд ко рту, он отлил половину бульона в другую чашу, точную копию той, что держал в руках, и приказал отнести ее Сен-Люку и пожелать ему доброй ночи.

Затем настала очередь бога, с которым в тот вечер Генрих, несомненно в силу своей чрезмерной занятости, обошелся довольно небрежно. Он ограничился тем, что наскоро пробормотал одну-единственную молитву и даже не прикоснулся к освященным четкам. Затем он велел раскрыть постель, окропленную кориандром, ладаном и корицей, и улегся.

Умостившись на многочисленных подушках, Генрих приказал убрать цветочный настил, от которого в комнате стало душно. Чтобы проветрить помещение, на несколько секунд распахнули окна. Затем в мраморном камине запылали сухие виноградные лозы, пышный и яркий огонь мгновенно вспыхнул и тут же угас, но по всей опочивальне разлилось приятное тепло.

Тогда слуги задернули все занавески и портьеры и впустили в комнату огромного пса, королевского любимца, которого звали Нарцисс. Одним прыжком Нарцисс вскочил на королевское ложе, потоптался на нем, повертелся и улегся поперек постели в ногах у своего хозяина.

Последний слуга, оставшийся в комнате, задул свечи из розового воска в руках золотого сатира, притушив свет ночника, сменив фитиль на более узкий, и, в свою очередь, на цыпочках вышел из опочивальни.

И вот уже король Франции, став спокойнее, беспечнее, беспамятнее праздных монахов своего королевства, засевших в тучных монастырях, забыл о том, что на свете есть Франция.

Он уснул.

Полчаса спустя бодрствовавшие в галереях часовые, которым с их постов были видны занавешенные окна королевской опочивальни, заметили, что светильник в ней погас и серебристое сияние луны заменило на стеклах окрашивавший их изнутри нежный розоватый свет. Часовые подумали, что его величество крепко спит.

И тогда умолкли все шумы внутри и снаружи Лувра, и в его сумрачных коридорах можно было услышать полет даже самой осторожной летучей мыши.

VII

О ТОМ, КАК КОРОЛЬ ГЕНРИХ III НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ОКАЗАЛСЯ ОБРАЩЕННЫМ, ХОТЯ ПРИЧИНЫ ОБРАЩЕНИЯ ОСТАЛИСЬ НЕИЗВЕСТНЫ

Два часа прошли спокойно.

Вдруг тишину разорвал леденящий душу вопль. Он исходил из опочивальни его величества. Однако ночник там по-прежнему был потушен, во дворце стояла все та же глубокая тишина и не раздавалось ни одного звука, кроме этого страшного крика короля.

Ибо кричал король.

А потом послышался стук падающей мебели, звон фарфора, разлетающегося на мелкие осколки, и торопливые, тревожные шаги человека, который, обезумев, мечется из угла в угол, и новый вопль, сопровождаемый собачьим лаем. Тогда повсюду вспыхнули огни, в галереях заблестели шпаги, и мраморные колонны задрожали от тяжелой поступи заспанной стражи.

— К оружию! — гремело со всех сторон. — К оружию! Король зовет! На помощь королю! Скорей!

И в одно мгновение капитан гвардейцев, полковник швейцарцев, придворные, дежурные аркебузиры ворвались в королевскую опочивальню, и два десятка факелов разом осветили темную комнату.

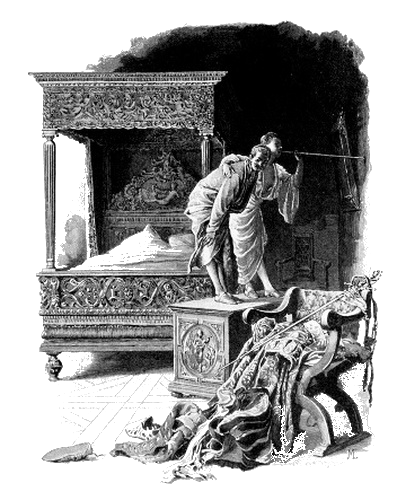

Кресло опрокинуто, на полу осколки фарфора, постель смята, простыни и одеяла разбросаны по всему полу, а возле кровати — Генрих, нелепый и жуткий в своем ночном одеянии, волосы — дыбом, выпученные глаза вперились в одну точку.

Правая рука короля протянута вперед и трепещет, как лист на ветру.

Левая рука судорожно вцепилась в рукоятку бессознательно схваченной шпаги.

Пес, взбудораженный не меньше своего хозяина, смотрит на короля, широко расставив лапы, и жалобно завывает.

Казалось, Генрих окаменел от ужаса; люди, вбежавшие в опочивальню, не смели нарушить это оцепенение и только переглядывались и ждали, охваченные страшной тревогой.

И тут в комнату влетела полуодетая, закутанная в широкий плащ юная королева Луиза Лотарингская; отчаянные вопли супруга разбудили это белокурое и нежное создание, которое вело на грешной земле беспорочную жизнь святой.

— Государь, — обратилась она к королю, вся трясясь от страха, — что случилось? Боже мой! До меня донеслись ваши крики, и вот я прибежала.

— Ни… ни… ничего… — пробормотал король, все еще уставившись в одну точку; казалось, он различает в воздухе какой-то призрак, видимый только ему одному.

— Но ваше величество кричали, — настаивала королева. — Значит, ваше величество страдает.

Ужас был так отчетливо выражен на лице короля, что постепенно сообщился всем собравшимся в опочивальне. Одни отступили к стене, другие придвинулись к королю и пожирали его глазами, пытаясь удостовериться, не ранен ли он, не поразила ли его молния, не укусил ли какой-нибудь ядовитый гад.

— О государь! — воскликнула королева. — Небом вас заклинаю, не держите нас в таком страхе. Может быть, позвать вам лекаря?

— Лекаря? — мрачно переспросил Генрих. — Нет, тело мое здорово, это душа, это дух мой страждет… Нет, не лекаря… исповедника.

Придворные переглянулись, обшарили глазами двери, занавески, паркет, потолок…

Но нигде не осталось ни малейшего следа от невидимого призрака, который так напугал короля.

После того как тщетность поисков стала очевидной, любопытство удвоилось: мрак тайны сгустился — король потребовал исповедника.

Тотчас же гонец вскочил на коня, и тысячи искр рассыпались по мощеному двору Лувра. За каких-нибудь пять минут Жозефа Фулона, аббата монастыря Святой Женевьевы, разбудили, вытащили из постели и доставили к королю.

С появлением духовника сумятица улеглась и восстановилась тишина. Все задавали друг другу вопросы, строили догадки, находили объяснения, но главным образом дрожали от страха… Король исповедуется!

Наутро после ночного переполоха король поднялся первым и распорядился запереть все входы и выходы и никого не впускать во дворец, кроме его духовника.

Затем он приказал позвать к нему казначея, продавца воска, церемониймейстера, взял свой молитвенник в черном переплете и принялся читать молитвы, потом прервал чтение, занялся было вырезыванием фигурок святых, но вдруг и это занятие бросил и приказал созвать всех миньонов.

Выполнять этот приказ начали с Сен-Люка, но Сен-Люк мучился сильнее, чем когда-либо. Он изнывал, он был раздавлен смертельной усталостью. Болезнь довела его до полного изнеможения, вызвала сонливость; прошлой ночью он впал в глубокий сон, похожий на летаргию, и единственный во всем дворце ничего не слыхал, хотя от королевской опочивальни его отделяла только тонкая стенка. Поэтому он испросил дозволения остаться в постели, пообещав прочитать столько молитв, сколько будет угодно королю.

Когда Генриху рассказали, какие муки испытывает несчастный Сен-Люк, он перекрестился и приказал послать к бедному страдальцу королевского аптекаря.

Затем король распорядился доставить в Лувр из монастыря Святой Женевьевы все дисциплины, служащие для бичевания. Одетый во все черное, он прошел перед строем своих миньонов — перед хромающим Шомбергом, перед д'Эперноном с рукой на перевязи, перед Келюсом, который все еще не пришел в себя, перед дрожащими от страха д'О и Можироном, прошел, раздавая им плети и наставляя своих любимчиков безжалостно бичевать самих себя и друг друга.

Д'Эпернон попросил освободить его от бичевания, ссылаясь на раненую руку, которая не позволит ему достойно отвечать на полученные удары, что, несомненно, внесет разлад в общую гармонию.

Но Генрих ответил, что такое покаяние будет еще угоднее богу.

Он пожелал сам подать пример благочестивого рвения. Снял камзол, колет, рубашку и принялся хлестать себя по плечам с усердием святого великомученика. Шико хотел было, по своей обычной привычке, посмеяться и отделаться шуточками, но, перехватив свирепый взгляд короля, уразумел, что время не для шуток. Тогда он, как и все остальные, взял дисциплину и принялся за дело с той лишь разницей, что бичевал не себя, а своих соседей, а если поблизости не оказывалось ничьей спины, то сбивал отшелушившуюся краску с колонн и со стен.

В этой суматохе лицо короля понемногу приняло более спокойное выражение, однако на нем все еще отражалась какая-то гнетущая тайная дума.

Неожиданно Генрих бросился вон из опочивальни, приказав миньонам не прекращать бичевания в его отсутствие. Но стоило двери за ним захлопнуться, и все дисциплины опустились, как по мановению волшебной палочки. Только Шико продолжал хлестать д'О, которого он недолюбливал. Д'О старательно отвечал шуту той же монетой. Это был настоящий поединок на плетках.

Генрих устремился в покои королевы. Он преподнес в дар своей супруге жемчужное ожерелье стоимостью в двадцать пять тысяч экю, обаял ее и расцеловал в обе щеки — обряд, который ему не случалось проделывать уже более года, — а потом попросил Луизу снять с себя все драгоценности и надеть власяницу.

Луиза Лотарингская, всегда кроткая и покладистая, тотчас же согласилась. Она лишь спросила, почему ее возлюбленный супруг подарил ей жемчужное ожерелье, раз он желает, чтобы она нарядилась в рубище.

— Во искупление моих грехов, — ответил Генрих.

Такой ответ удовлетворил королеву, так как она лучше всех остальных знала, какое великое множество грехов должен искупить ее муж. Луиза выполнила желание Генриха, и он покинул покои королевы, назначив ей встречу в своей опочивальне.

При появлении короля бичевание возобновилось. Д'О и Шико, не прекращавшие обмениваться ударами, были покрыты кровью. Король похвалил их за усердие и назвал своими единственными настоящими друзьями.

Спустя десять минут вошла королева, одетая во власяницу. Тут же всему двору были розданы свечи, и придворные щеголи и щеголихи, а также добрые парижане, благоговейно преданные своему королю и святой деве, невзирая на непогоду, направились на Монмартр, ступая босыми ногами по льду и снегу. Поначалу все они дружно дрожали от холода, но вскоре многих согрели яростные удары, которые Шико щедро раздавал тем, кто имел несчастье оказаться в пределах досягаемости его плетки.

Д'О признал себя побежденным и держался на расстоянии доброй полусотни шагов от Шико.

К четырем часам дня мрачное шествие закончилось, монастыри получили богатые пожертвования, у всего двора распухли ноги, со спин куртизанов была содрана кожа, королева появилась на всеобщее обозрение в одной рубашке из небеленого холста, король — с четками в виде черепов. И слез, и воплей, и молитв, и ладана, и песнопений — всего было вдоволь.

Как видите, денек выдался просто на славу.

Действительно, чтобы угодить королю, все покорно терпели холод и удары плетей, и никто не мог угадать, почему их повелитель, еще позавчера весело носившийся в танце, нынче с таким самозабвением предался унылому делу покаяния и умерщвления плоти.

Гугеноты, лигисты и вольнодумцы, смеясь, глазели, как движется покаянное шествие, и, будучи по природе своей гнусными злопыхателями, осмеливались отпускать ядовитые замечания — дескать, прошлый раз процессия была куда внушительней, да и к бичеванию кающиеся относились с большей ответственностью, — хотя эти утверждения совершенно не соответствовали истине.

Генрих вернулся в Лувр голодный, с плечами, исполосованными синими и багровыми рубцами. Во время шествия он ни на шаг не отходил от королевы и, пользуясь каждой передышкой, каждой остановкой процессии возле какой-нибудь часовни, сулил ей новые и новые подарки или строил планы совместного паломничества к святыням.

Что касается Шико, то, устав размахивать плеткой и проголодавшись от этого непривычного физического упражнения, на которое его подвигнул король, он после Монмартрских ворот незаметно отделился от процессии и вместе со своим дружком, братом Горанфло, тем самым монахом из монастыря Святой Женевьевы, который собирался исповедовать Бюсси, завернул в садик одной харчевни, пользовавшейся отменной репутацией. Там приятели распили изрядное количество бутылок пряного вина и полакомились чирком, убитым в болотах Гранж-Бательер. Затем, когда процессия возвращалась обратно, Шико снова занял свое место в рядах кающихся и вернулся в Лувр, с превеликим усердием бичуя без разбора всех, кто попадется под руку, — и кавалеров и дам; на его языке это называлось: «Раздавать полное отпущение грехов».

Когда стемнело, король почувствовал себя усталым от поста, от ходьбы босыми ногами по снегу, от неистовых ударов плети. Он приказал сервировать постный ужин, положить на плечи припарки, развести в камине большой огонь и отправился навестить Сен-Люка. Сен-Люк выглядел совсем здоровым и веселым.

Со вчерашнего дня король сильно переменился. Теперь он думал только о бренности всего земного, о покаянии и смерти.

— Ах! — вздохнул он с выражением человека, глубоко разочарованного. — Господь прав, делая наше существование столь горьким и тягостным.

— Но почему, государь? — спросил Сен-Люк.

— Потому что человек, устав от тягот мира сего, не страшится смерти, а, напротив, жаждет ее прихода.

— Прошу прощения, государь, — возразил Сен-Люк, — говорите только за себя самого, я вовсе не жажду смерти. Отнюдь.

— Слушай, Сен-Люк, — произнес король, сокрушенно покачивая головой, — ты поступишь правильно, ежели последуешь моему совету, более того, моему примеру.

— С превеликим удовольствием, государь, коли ваш пример мне понравится.

— Хочешь, я оставлю корону, а ты — жену, и мы вместе затворимся в какой-нибудь обители? У меня есть разрешение нашего святейшего отца. Завтра мы уже примем постриг, я буду зваться брат Генрих…

— Простите, государь, простите, но вы не дорожите своей короной, она вам уже изрядно поднадоела, иное дело моя жена — она мне очень дорога, ведь я ее совсем еще не знаю. Поэтому я не могу принять ваше предложение.

— Ох, ох, — завздыхал Генрих, — по-видимому, ты не так уж болен, как это кажется.

— Правда ваша, государь, мне весьма полегчало. Дух мой спокоен, а сердце исполнено радости. И я испытываю безумную тягу к счастью и к наслаждениям.

— Бедный Сен-Люк! — вздохнул король, складывая ладони, как на молитву.

— Это вчера, государь, нужно было ко мне обращаться с вашими предложениями, вчера. О, вчера я был капризным и угрюмым страдальцем. Из-за пустяка мог бы утопиться в колодце. Но нынче вечером все по-другому, я прекрасно провел ночь и отлично — день. Клянусь смертью Христовой! Да здравствует жизнь со всеми ее утехами!

— Ты всуе поминаешь Христа, богохульник!

— Разве я поклялся Христом, государь? Возможно. Но ведь было время — и вы им клялись, если только память мне не изменяет.

— Я клялся, Сен-Люк, но отныне я не клянусь.

— Ну, про себя я так не скажу. Я буду поминать спасителя по возможности меньше, только это я и могу вам пообещать. К тому же господь бог добр и милостив к нам, грешникам, когда грехи наши происходят от человеческих слабостей.

— Ты думаешь, бог дарует мне прощение?

— О, за вас, государь, я не поручусь, я говорю только за себя, за вашего смиренного слугу. Чума меня возьми! Вы, вы греховодничали по-королевски, ну а я грешил, как жалкий любитель, как частное лицо. Надеюсь, в Судный день у господа в руках будут разные весы и разные гири на них.

Король глубоко вздохнул и забормотал «Confiteor», ударяя себя в грудь при словах «mea culpa».

— Сен-Люк, — спросил он, — скажи наконец, не хочешь ли ты провести ночь в моей опочивальне?

— Это зависит от того, — ответил Сен-Люк, — чем мы будем заниматься в опочивальне вашего величества.

— Мы зажжем все свечи, я лягу, а ты почитаешь молитвы святым.

— Благодарствую, государь.

— Ты отказываешься?

— Такое времяпрепровождение меня не соблазняет.

— Ты меня покидаешь в беде, Сен-Люк, ты меня покидаешь!

— Нет. Я вас не покидаю. Отнюдь!

— Неужели?

— Коли вам так угодно.

— Конечно, мне угодно.

— Но при одном условии sine qua non.

— Каком?

— Пусть ваше величество повелит накрыть столы, созвать придворных, и, ей-богу, мы славно потанцуем.

— Сен-Люк! Сен-Люк! — вскричал король, охваченный ужасом.

— В чем дело? — сказал Сен-Люк. — Я хочу подурачиться сегодня вечером, лично я. А у вас, государь, нет желания выпить и поплясать?

Но Генрих не отвечал. Его дух, порой столь жизнерадостный и бодрый, все больше и больше омрачался; казалось, он борется с какой-то тяготившей его тайной мыслью, так птица, к лапке которой привязан кусок свинца, не может взлететь и тщетно хлопает крыльями.

— Сен-Люк, — наконец произнес король замогильным голосом, — видишь ли ты сны?

— Да, государь, и очень часто.

— Ты веришь в сны?

— Из благоразумия.

— Как так?

— Очень просто. Сны успокаивают, утешают в житейских горестях. К примеру сказать, прошлой ночью мне снился превосходный сон.

— А именно, расскажи…

— Мне снилось, что моя жена…

— Ты все еще думаешь о своей жене, Сен-Люк?

— Более чем когда-либо.

— Ах! — сокрушенно произнес король и возвел глаза к потолку.

— Мне снилось, — продолжал Сен-Люк, — что моя жена, сохранив свое прекрасное лицо, ибо, государь, жена у меня красавица…

— Увы, да, — сказал король. — Ева тоже была красавицей, нечестивый грешник, а Ева погубила нас всех.

— Ах, вот почему вы настроены против моей жены. Но вернемся к моему сну, государь.

— Я тоже, — сказал король, — и я видел сон…

— Итак, моя жена, сохранив свое прекрасное лицо, обрела крылья и тело птицы, и вот она, пренебрегая всеми решетками и запорами, перелетает через стены Лувра и с нежным, коротким криком прижимается головкой к стеклам моего окна, и я понимаю, что этим криком она хочет сказать: «Открой мне, Сен-Люк, раствори окно, мой дорогой муженек!»

— И ты открыл? — спросил король, находившийся на грани полного отчаяния.

— А как же иначе? — воскликнул Сен-Люк. — Я со всех ног бросился открывать.

— Суетный ты человек.

— Суетный, если вам так угодно, государь.

— Но тут, надеюсь, ты проснулся.

— Напротив, государь, я всячески старался не просыпаться. Уж до того хорош был сон.

— Значит, ты продолжал его видеть?

— Сколько мог, государь.

— И нынешней ночью, ты рассчитываешь…

— Конечно, рассчитываю на продолжение, и, не извольте гневаться, ваше величество, поэтому-то я и не могу принять ваше милостивое приглашение заняться чтением молитв. Если уж бодрствовать, государь, то я бы хотел по крайней мере получить взамен упущенного сновидения нечто равноценное. И как я уже говорил, если бы ваше величество соблаговолило приказать, чтобы накрыли столы и послали за музыкантами…

— Довольно, Сен-Люк, довольно! — сказал король, поднимаясь с места. — Ты губишь себя, ты и меня погубишь, задержись я здесь у тебя еще немножко. Прощай, Сен-Люк, уповаю, что небо, вместо того бесовского сна-искусителя, ниспошлет тебе сон во спасение, такой сон, который побудил бы тебя завтра покаяться вместе с нами, и тогда мы и спасемся все вместе.

— Сомневаюсь, государь, более того, уверен, что общего спасения у нас не получится, и посему осмелюсь посоветовать вашему величеству нынче же вечером вышвырнуть за двери Лувра этого отпетого вольнодумца Сен-Люка, который решительно собирается умереть нераскаянным.

— Нет, — сказал Генрих, — нет, уповаю, что нынче ночью благодать господня осенит и тебя, подобно тому, как она снизошла на меня, грешного. Доброй ночи, Сен-Люк, я буду молиться за тебя.

— Доброй ночи, государь, а я за вас увижу сон.

И Сен-Люк затянул первый куплет более чем легкомысленной песенки, которую Генрих любил напевать, когда бывал в хорошем настроении духа; знакомый мотив заставил короля ускорить отступление, он захлопнул за собой дверь комнаты Сен-Люка и вернулся к себе, бормоча:

— Господи, владыко живота моего, ваш гнев справедлив и законен, ибо мир с каждым днем делается все хуже и хуже.

VIII

О ТОМ, КАК КОРОЛЬ БОЯЛСЯ СТРАХА, КОТОРЫЙ ОН ИСПЫТАЛ, И КАК ШИКО БОЯЛСЯ ИСПЫТАТЬ СТРАХ

Выйдя от Сен-Люка, король увидел, что его приказ уже выполнен и весь двор собрался в главной галерее.

Тогда он осыпал своих друзей кое-какими милостями: сослал в провинцию д'О, д'Эпернона и Шомберга, пригрозил отдать под суд Можирона и Келюса, если они еще раз посмеют напасть на Бюсси, Бюсси пожаловал свою руку для поцелуя, а своего брата Франсуа обнял и долго прижимал к сердцу.

К королеве он был чрезвычайно внимателен, наговорил ей тьму любезностей, и придворные даже подумали, что за наследником французского престола теперь дело не станет.

Однако обычный час отхода ко сну приближался, и нетрудно было заметить, что король, елико возможно, оттягивает свой вечерний туалет. Наконец часы в Лувре пробили десять. Генрих медленно обвел глазами придворных; казалось, он раздумывал, кому бы поручить то занятие, от которого уклонился Сен-Люк.

Шико перехватил его взгляд.

— Вот так раз! — сказал он со своей обычной бесцеремонностью. — Нынче вечером ты, мне кажется, строишь глазки, Генрих. Может быть, ты ищешь, кому бы преподнести жирное аббатство с десятью тысячами ливров дохода? Сгинь, нечистая сила! А какой лихой приор из меня выйдет! Подавай сюда твое аббатство, сын мой, подари его мне.

— Сопровождайте меня, Шико, — сказал король. — Доброй ночи, господа. Я иду спать.

Шико повернулся к придворным, подкрутил усы, принял грациозную позу и, томно закатив глаза, повторил, подражая голосу Генриха:

— Доброй ночи, господа, доброй ночи. Мы идем спать.

Придворные закусили губы, король покраснел.

— Ах да, — спохватился Шико, — а где мой куафер, где мой брадобрей, где мой камердинер — и прежде всего где моя помада?

— Нет, — возразил король, — ничего этого не будет. Начинается пост, и я приступил к покаянию.

— Ах, до чего жаль помады, — вздохнул Шико.

Король и шут вошли в уже знакомую нам королевскую опочивальню.

— Так вот оно как, Генрих! — сказал Шико. — Стало быть, я в фаворе, не правда ли? Стало быть, без меня не обойдешься? Стало быть, я смазлив, смазливее этого купидона Келюса?

— Замолчи, шут! — приказал король. — А вы оставьте нас, — обратился он к слугам.

Слуги повиновались, дверь за ними закрылась, Генрих и Шико остались одни. Шико с удивлением посмотрел на короля.

— Зачем ты их отослал? — спросил он. — Ведь нас с тобой еще не умастили притираниями. Может, ты хочешь намазать меня собственноручно, своей королевской десницей? Ну что ж! Эта епитимья не хуже любой другой.

Генрих не отвечал. Они были одни, и два короля, безумец и мудрец, посмотрели в глаза друг другу.

— Помолимся, — сказал Генрих.

— Спасибо! Вот удружил! — воскликнул Шико. — Нечего сказать, приятное времяпрепровождение. Если ты за этим меня пригласил, то лучше мне вернуться обратно в ту дурную компанию, в которой я находился. Прощай, сын мой. Доброй ночи.

— Останьтесь! — приказал король.

— Ого! — воскликнул Шико, выпрямляясь. — Кажись, мы вырождаемся в тиранию. Ты деспот! Фаларис! Дионисий! Мне здесь надоело. Нынче я целый день по твоей милости обрабатывал плеткой из бычьих жил плечи своих лучших друзей, а пришел вечер — и ты хочешь начать все с начала… Чума меня возьми! Отложим это занятие, Генрих. Нас здесь всего лишь двое, а когда двое дерутся… каждый удар попадает в цель.

— Замолчите вы, несносный болтун, — прикрикнул на шута король, — и подумайте о своих грехах.

— Добро! Вот мы и договорились. Ты хочешь, чтобы я каялся? Ты этого от меня хочешь? Ну а в чем мне каяться? В том, что я сделался шутом у монаха? Confiteor… Я раскаиваюсь, mea culpa… Это моя вина, это моя вина, это моя тягчайшая вина!

— Не богохульствуй, жалкий грешник, не богохульствуй, — сказал король.

— Ах так! — воскликнул Шико. — Пусть лучше меня посадят в клетку со львами или с обезьянами, лишь бы не оставаться здесь, взаперти с королем-маньяком. Прощай, Генрих! Я ухожу.

Король схватил ключ от двери.

— Генрих, у тебя страшный вид, и предупреждаю, если ты меня не выпустишь отсюда, я кликну людей, я буду кричать, я сломаю дверь, я разобью окно. Я!.. Я!..

— Шико, — печально сказал король, — Шико, друг мой, ты пользуешься моим угнетенным состоянием.

— А-а, я понимаю, — ответил Шико, — тебе страшно остаться совсем одному, все вы, тираны, такие. Прикажи построить тебе двенадцать комнат, как Дионисий, или двенадцать дворцов, как Тиберий. А пока что возьми мою шпагу и позволь мне забрать с собой ножны от нее. Согласен?

При слове «страшно» в глазах короля сверкнула молния, затем он поднялся, охваченный какой-то странной дрожью, и зашагал по комнате.

Во всем теле Генриха чувствовалось такое возбуждение, а лицо его так побледнело, что Шико подумал — уж не заболел ли король на самом деле. С испуганным видом он следил за тем, как Генрих описывает круги по комнате, и наконец сказал ему:

— Послушай, сын мой, что с тобой стряслось? Поделись своими страхами со мной, с твоим дружком Шико.

Король остановился перед шутом, глядя ему прямо в глаза.

— Да, — сказал он, — ты — мой друг, мой единственный друг.

— Кстати, в аббатстве Балансе пустует место приора, — заметил Шико.

— Слушай, Шико, ты умеешь хранить тайну?

— Недостает приора и в аббатстве Питивьер, а там пекут чудесные пироги с жаворонками.

— Несмотря на твои шутовские выходки, — продолжал король, — ты человек отважный.

— Тогда зачем мне аббатство, подари мне лучше полк.

— И даже можешь дать разумный совет.

— В таком случае не надо мне твоего полка, назначь меня советником. Ах нет, я передумал. Лучше полк или аббатство. Я не хочу быть советником. Тогда мне придется во всем поддакивать королю.

— Замолчите, Шико, замолчите, час приближается, ужасный час.

— Что на тебя опять накатило? — спросил Шико.

— Вы увидите, вы услышите.

— Что я увижу? Кого услышу?

— Подождите немного, и вы узнаете все, все, что хотите знать. Подождите.

— Нет, нет, ни за что на свете я не стану ждать. И какая бешеная блоха укусила твоего батюшку и твою матушку в ту злосчастную ночь, когда им вздумалось тебя зачать?

— Шико, ты храбрый человек?

— Да, и горжусь этим. Но я не стану подвергать мою храбрость такому испытанию. Сгинь, нечистая сила! Если король Франции и Польши вопит ночью, да так громко, что во всем Лувре поднимается переполох, то с меня-то что взять? Я человек маленький и могу даже опозорить твою опочивальню. Прощай, Генрих, позови своих капитанов, швейцарцев, привратников, аркебузиров, а мне позволь выбраться на свободу. К дьяволу невидимую погибель! К дьяволу неведомую опасность!

— Я вам приказываю остаться, — властно произнес король.

— Клянусь честью! Вот забавный монарх, он хочет отдавать приказания страху. Я боюсь, боюсь, говорю тебе. Ко мне! На помощь!

И Шико вскочил на стол, несомненно, для того, чтобы заранее занять выгодную позицию на тот случай, если объявится какая-то опасность.

— Ну ладно, шут, раз уж иначе ты не замолчишь, я тебе все расскажу.

— Ага, — сказал Шико, потирая руки. Он осторожно слез со стола и обнажил свою длинную шпагу. — Великое дело — знать заранее. Мы это все мигом распутаем. Ну, рассказывай, рассказывай, сын мой. Похоже, тут завелся крокодил, не так ли? Сгинь, нечистая сила! Клинок у меня добрый, я им каждую неделю мозоли срезаю, а мозоли у меня исключительно твердые.

И Шико удобно расположился в большом кресле, поставив перед собой обнаженную шпагу; ноги его обвились вокруг клинка, как две змеи — символ мира — вокруг жезла Меркурия.

— Прошлой ночью, — начал Генрих, — я спал…

— И я тоже, — подхватил Шико.

— И вдруг ощутил на лице какое-то дуновение…

— Это крокодил, он проголодался и слизывал с тебя помаду.

— Я наполовину проснулся и почувствовал, что волосы на моей бороде встали дыбом от страха.

— Ах, ты вгоняешь меня в дрожь, — сказал Шико, съежившись в кресле и опираясь подбородком на эфес шпаги.

— И тут, — проговорил король голосом настолько слабым и неуверенным, что Шико с большим трудом улавливал слова, — и тут в комнате раздался голос, и звучал он так горестно, что потряс меня до глубины души.

— Голос крокодила, да. Я читал у путешественника Марко Поло, что крокодил обладает необыкновенным голосом, он может даже подражать детскому плачу. Но успокойся, сын мой, если он явится, мы его убьем.

— Слушай хорошенько.

— А я что делаю, черт возьми? — возмутился Шико, распрямляясь, как на пружине. — Я весь превратился в слух: неподвижен, что твой пень, и нем, будто карп.

Генрих продолжал еще более мрачным и скорбным тоном:

— «Жалкий грешник!..» — сказал голос.

— Ба! — прервал короля Шико. — Голос произносил слова. Значит, это был не крокодил?

— «Жалкий грешник! — сказал голос. — Я глас господа бога твоего!»

Шико подпрыгнул, затем снова расположился в кресле.

— Господа бога? — переспросил он.

— Ах, Шико, — ответил Генрих, — этот голос ужасал.

— А звучал-то он красиво? — спросил Шико. — И что, он действительно смахивал на трубный глас, как говорится в Писании?

— «Ты здесь? Ты внемлешь? — продолжал голос. — Внемлешь мне, закоренелый грешник? Ты что же, решил по-прежнему коснеть во грехе и погрязать в беззакониях?»

— Скажите пожалуйста, ай-яй-яй! Однако, насколько я могу судить, глас божий, пожалуй, сходен с голосом твоего народа.

— Затем, — сказал король, — последовала добрая тысяча других попреков, которые, уверяю вас, Шико, показались мне очень жестокими.

— Ну дальше, рассказывай дальше, сын мой, расскажи, расскажи, чем тебя попрекал этот голос. Я хочу знать — хорошо ли осведомлен господь бог.

— Нечестивец! — воскликнул король. — Коли ты сомневаешься, я прикажу тебя наказать.

— Я-то? — сказал Шико. — Я не сомневаюсь, нет, но меня удивляет одно: почему господь бог ждал до этого дня, чтобы на тебя обрушиться? Неужели со времен потопа он научился терпению? Итак, сын мой, — продолжал Шико, — тебя охватил невыносимый страх.

— О да!

— И было от чего.

— Пот ручьями стекал по моему лицу, мозг застыл в костях.

— Совсем как у Иеремии, а впрочем, это вполне естественно. Ей-богу, будь я на твоем месте, со мною еще и не такое бы творилось. И тогда ты позвал на помощь?

— Да.

— И все сбежались?

— Да.

— И принялись искать?

— Повсюду.

— И доброго боженьку не нашли?

— Нет. Этот голос умолк.

— Зато раздался твой. Да-а, действительно страшно.

— Так страшно, что я позвал духовника.

— Ага! И он появился?

— Тут же.

— Послушай-ка, сын мой, будь со мной откровенен и, против своего обыкновения, скажи мне правду. Что думает об этом откровении твой духовник?

— Он содрогнулся.

— Еще бы!

— Он перекрестился и так же, как бог, приказал мне покаяться.

— Отлично, покаяние никогда не мешает. Но о том, что тебе привиделось или, скорее, послышалось, что он сказал?

— Он сказал: это указание свыше, чудо, и нужно подумать о спасении государства. Поэтому нынче утром я…

— Что ты сделал нынче утром, сын мой?

— Я дал сто тысяч ливров иезуитам.

— Великолепно!

— И я исполосовал ударами дисциплины свою кожу и кожу моих молодых любимцев.

— Прекрасно! И это все?

— Как это — все? А ты сам что думаешь, Шико? Я не к шуту обращаюсь, а к человеку разумному, к другу.

— Ах, государь, — серьезно сказал Шико, — сдается мне, у вашего величества был кошмар.

— Ты так думаешь?

— Все это привиделось вашему величеству во сне, и сон не повторится, если ваше величество не будет забивать себе голову разными мыслями.

— Сон? — сказал Генрих, с сомнением качая головой. — Нет, нет. Я уже не спал, отвечаю тебе за это, Шико.

— Ты спал, Генрих.

— Ничуть, глаза у меня были широко открыты.

— Случается, и я сплю с открытыми глазами.

— Но я этими глазами видел, а так не бывает, когда в самом деле спишь.

— Ну и что же ты видел?

— Я видел лунный свет на оконных стеклах и зловещий блеск аметиста на рукоятке моей шпаги, на том самом месте, где ты сейчас сидишь, Шико.

— А светильник, что с ним стало?

— Он погас.

— Сон, любезный мой сын, чистейший сон.

— Почему ты не веришь, Шико? Разве ты не слышал, что господь говорит с королями всякий раз, когда он собирается произвести на земле какие-нибудь великие изменения?

— Да, он с ними говорит, это правда, — сказал Шико, — но таким тихим голосом, что они его никогда не слышат.

— Но почему ты не хочешь поверить?

— Потому что ты слишком хорошо все слышал.

— Ну ладно. Понимаешь теперь, почему я велел тебе остаться? — спросил король.

— Черт возьми! — ответил Шико.

— Затем, чтобы ты сам слышал, что скажет голос.

— Нет, затем, что если мне вздумается повторить то, что я услышал, люди скажут — Шико валяет дурака, Шико — нуль, Шико — ничтожество, Шико — безумец, и что бы он там ни болтал первому встречному, все одно никто ему не поверит. Неплохо задумано, сын мой.

— Почему вам не придет в голову, мой друг, — сказал король, — что я доверяю эту тайну вашей испытанной верности?

— Ах, не лги, Генрих, ведь если голос появится, он попрекнет тебя этой ложью. А у тебя и без того грехов выше головы. Но будь по-твоему: принимаю твое предложение. Я с удовольствием послушаю глас божий, может быть, он скажет кое-что и для меня.

— А что нам делать до тех пор?

— Лечь спать, сын мой.

— Но если…

— Никаких «если».

— И все же…

— Не думаешь ли ты, что, оставаясь на ногах, сможешь помешать гласу господню заговорить? Король превосходит своих подданных только на высоту своей короны, а когда у тебя голова не покрыта, поверь мне, Генрих, ты такого же роста, как и все остальные люди, и даже пониже кое-кого из них.

— Хорошо, — сказал король, — значит, ты остаешься со мной?

— Договорились.

— Ладно, я ложусь.

— Добро!

— Но ты, ты ведь не ляжешь?

— И не подумаю.

— Я скину только камзол.

— Как тебе угодно.

— Штаны снимать не буду.

— Правильная предосторожность.

— Ну а ты?

— Я останусь в этом кресле.

— А ты не заснешь?

— За это не поручусь. Ведь сон, все равно что страх, сын мой, не зависит от нашей воли.

— Но, по крайней мере, постарайся не заснуть.

— Успокойся, я буду себя пощипывать! Впрочем, голос меня разбудит.

— Не шути с голосом, — предупредил Генрих, который уже занес было ногу над постелью, но тут же ее отдернул.

— Ну, валяй, — сказал Шико. — Ты что, ждешь, чтобы я тебя уложил?

Король вздохнул, осмотрел тревожным взглядом все углы и закоулки комнаты и, дрожа всем телом, скользнул под одеяло.

— Так, — сказал Шико, — теперь мой черед.

И он растянулся на кресле, обложившись со всех сторон подушками и подушечками.

— Ну, как вы себя чувствуете, государь?

— Неплохо, — отозвался король. — А ты?

— Очень хорошо. Доброй ночи, Генрих.

— Доброй ночи, Шико, только ты не засыпай, пожалуйста.

— Чума на мою голову! Я и не собираюсь, — сказал Шико, зевая во весь рот.

И оба сомкнули глаза, король — чтобы притвориться спящим, Шико — чтобы и вправду заснуть.

IX

О ТОМ, КАК ГЛАС БОЖИЙ ОБМАНУЛСЯ И ГОВОРИЛ С ШИКО, ДУМАЯ, ЧТО ГОВОРИТ С КОРОЛЕМ

Минут десять король и Шико лежали молча, почти не шевелясь. Но вдруг Генрих дернулся, словно ужаленный, резко приподнялся на руках и сел на постели.

Эти движения короля и вызванный ими шум вырвали Шико из состояния сладкой дремоты, предшествующей сну, и он также принял сидячее положение.

Король и шут посмотрели друг на друга горящими глазами.

— Что случилось? — тихо спросил Шико.

— Дуновение, — еще тише ответил король, — вот оно, дуновение.

В этот миг одна из свечей в руке у золотого сатира потухла, за ней вторая, третья и наконец четвертая и последняя.

— Ого! — сказал Шико. — Ничего себе дуновение.

Не успел он произнести последнее слово, как светильник, в свою очередь, погас, и теперь комнату освещали только последние отблески пламени, догоравшего в камине.

— Горячо, — проворчал Шико, вылезая из кресла.

— Сейчас он заговорит, — простонал король, забиваясь под одеяла. — Сейчас он заговорит.

— Послушаем, — сказал Шико.

И в самом деле, в спальне раздался хриплый и временами свистящий голос, который, казалось, выходил откуда-то из прохода между стеной и постелью короля.

— Закоренелый грешник, ты здесь?

— Да, да, господи, — отозвался Генрих, лязгая зубами.

— Ого! — сказал Шико. — Вот сильно простуженный голос. Неужели и на небесах можно схватить насморк? Но все равно это страшно.

— Ты внемлешь мне? — спросил голос.

— Да, господи, — с трудом выдавил из себя Генрих, — я внемлю, согнувшись под тяжестью твоего гнева.

— Ты думаешь, что выполнил все, что от тебя требовалось, — продолжал голос, — проделав все глупости, которыми ты занимался сегодня? Это показное — глубины твоего сердца остались незатронутыми.

— Отлично сказано, — одобрил Шико. — Все правильно.

Молитвенно сложенные ладони короля тряслись и хлопали одна о другую. Шико вплотную подошел к его ложу.

— Ну что, — прошептал Генрих, — ну что, теперь ты веришь, несчастный?

— Постойте, — сказал Шико.

— Что ты затеваешь?

— Тише! Вылезай из постели, только тихо-тихо, а меня пусти на свое место.

— Зачем это?

— Затем, чтобы гнев господень обрушился сначала на меня.

— Ты думаешь, тогда он пощадит меня?

— Ручаться не могу, но попробуем.

И с ласковой настойчивостью Шико вытолкнул короля из постели, а сам улегся на его место.

— Теперь, Генрих, — сказал он, — садись в мое кресло и не мешай мне.

Генрих повиновался, он начинал понимать.

— Ты не отвечаешь, — снова раздался голос, — это подтверждает твою закоснелость в грехах.

— О! Помилуй, помилуй меня, господи! — взмолился Шико, гнусавя, как король.

Затем, склонившись в сторону Генриха, прошептал:

— Забавно, черт побери! Понимаешь, сын мой, господь бог не узнал Шико.

— Ну и что? — удивился Генрих. — Что ты хочешь этим сказать?

— Погоди, погоди, ты еще не то услышишь.

— Нечестивец! — загремел голос.

— Да, господи, да, — зачастил Шико, — да, я закоренелый грешник, заядлый греховодник.

— Тогда признайся в своих преступлениях и покайся.

— Признаюсь, — сказал Шико, — что веду себя как настоящий предатель по отношению к моему кузену Конде, чью жену я обольстил, и я раскаиваюсь.

— Что, что ты там мелешь? — зашептал король. — Замолчи, пожалуйста! Эта история давно уже никого не интересует.

— Ах, верно, — сказал Шико, — пойдем дальше.

— Говори, — приказал голос.

— Признаюсь, — продолжал мнимый Генрих, — что нагло обокрал поляков: они выбрали меня королем, а я в одну прекрасную ночь удрал, прихватив с собой все коронные драгоценности, и я раскаиваюсь.

— Ты, бездельник, — прошипел Генрих, — что ты там вспоминаешь? Все это забыто.

— Мне обязательно нужно и дальше его обманывать, — возразил Шико. — Положитесь на меня.

— Признаюсь, — загнусавил шут, — что похитил французский престол у своего брата, герцога Алансонского, которому он принадлежал по праву, после того как я, по всей форме отказавшись от французской короны, согласился занять польский трон, и я раскаиваюсь.

— Подонок, — сказал король.

— Речь идет не только об этом, — заметил голос.

— Признаюсь, что вступил в сговор с моей доброй матушкой Екатериной Медичи с целью изгнать из Франции моего шурина, короля Наваррского, предварительно поубивав всех его друзей, и мою сестру, королеву Маргариту, предварительно поубивав всех ее возлюбленных, в чем я искренне раскаиваюсь.

— Ах ты, разбойник, — гневно процедил король сквозь плотно сжатые зубы.

— Государь, не будем оскорблять всевышнего, пытаясь скрыть от него то, что ему и без нас доподлинно известно.

— Речь идет не о политике, — сказал голос.

— Ах, вот мы и пришли, — слезливым тоном отозвался Шико. — Значит, речь идет о моих нравах, не так ли?

— Продолжай, — прогремел голос.

— Чистая правда, господи, — каялся Шико от имени короля, — я слишком изнежен, ленив, слабоволен, глуп и лицемерен.

— Это верно, — глухо подтвердил голос.

— Я плохо обращаюсь с женщинами, прежде всего с моей женой, такой достойной особой.

— Подобает возлюбить свою жену, как себя самого, и предпочитать ее всему на свете, — наставительно изрек голос.

— Ах, — с отчаянием вскричал Шико, — тогда я порядком нагрешил.

— И ты вынуждаешь к греху других, подавая им пример.

— Это правда, чистая правда.

— Ты чуть было не погубил бедного Сен-Люка.

— Ба! — возразил Шико. — А ты уверен, господи, что я еще не погубил его окончательно?

— Нет, он еще не погиб, но может погибнуть, а вместе с ним и ты, если завтра же утром, и никак не позже, ты не отошлешь его домой, к семье.

— Ага, — прошептал Шико королю, — сдается мне, что голос дружит с домом де Коссе.

— И если ты не сделаешь Сен-Люка герцогом, а его жену герцогиней в возмещение за те дни, которые ей пришлось прожить соломенной вдовой…

— А если я не послушаюсь? — сказал Шико, придав своему голосу явственную нотку несогласия.

— Если ты не послушаешься, — со страшной силой загремел голос, — то ты будешь всю вечность кипеть в большом котле, в котором уже варятся в ожидании тебя Сарданапал, Навуходоносор и маршал де Рец.

Генрих III застонал. При этой угрозе его снова обуял дикий страх.

— Чума на мою голову! — выругался Шико. — Заметь, Генрих, как небеса интересуются господином де Сен-Люком. Черт меня побери, можно подумать, что добрый боженька сидит у него в кармане.

Но Генрих либо не слышал шуток Шико, либо, если он их слышал, они его не успокаивали.

— Я погиб, — растерянно твердил он, — я погиб, этот глас свыше меня убьет.

— Глас свыше! — передразнил его Шико. — Ах, на сей раз ты обманываешься. Голос сбоку, не более.

— Как это — голос сбоку? — удивился Генрих.

— Ну да, разве ты не слышишь, сын мой? Голос выходит из этой стены. Генрих, господь бог живет в Лувре. Вероятно, он, как император Карл Пятый, решил завернуть во Францию по дороге в ад.

— Безбожник! Богохульник!

— Но это большая честь для тебя, Генрих. И я приношу тебе поздравления по сему случаю. Но, должен тебе сказать, ты весьма прохладно относишься к этой чести. Подумать только! Сам господь бог, собственной персоной, находится в Лувре и отделен от тебя всего лишь одной стенкой, а ты не хочешь нанести ему визит. Что случилось, Валуа? Я тебя узнать не могу, ты стал просто невежлив.

В эту минуту какая-то хворостинка, затерявшаяся в углу камина, с треском вспыхнула и осветила лицо Шико.

Выражение этого лица было таким веселым, даже насмешливым, что король удивился.

— Как, — сказал он, — у тебя хватает наглости смеяться? Ты дерзаешь…

— Ну да, я дерзаю, — ответил Шико, — и сейчас ты и сам дерзнешь, или пусть чума меня заберет. Подумай хорошенько, сын мой, и сделай так, как я тебе говорю.

— Ты хочешь, чтобы я пошел посмотреть…

— Не приютился ли господь бог в соседней комнате.

— Ну а если голос опять заговорит?

— А разве я не здесь и не смогу ответить? Даже очень хорошо, если я по-прежнему буду говорить от твоего имени и голос, который принимает меня за тебя, поверит, что ты остаешься в спальне, ибо он рыцарски доверчив, этот глас божий, и совсем не знает свой мир. Подумать только, я уже целых четверть часа реву здесь, как осел, а он меня все еще не распознал. Это унизительно для разумного существа.

Генрих нахмурился. Слова шута поколебали его несокрушимую веру.

— Я думаю, ты прав, Шико, — произнес он, — и мне очень хочется…

— Ну, пошел, — напутствовал его Шико, подталкивая к двери.

Генрих осторожно открыл дверь в переднюю, соединявшую опочивальню с соседней комнатой, которая, как мы это уже говорили, раньше была комнатой кормилицы Карла IX, а теперь служила спальней Сен-Люку. Король не успел сделать еще и четырех шагов, а голос уже с удвоенным жаром возобновил свои упреки. Шико отвечал на них в самом жалостливом тоне.

— Да, — гремел голос, — ты непостоянен, как женщина, изнежен, как сибарит, развращен, как язычник.

— Увы! — хныкал Шико. — Увы! Увы! Разве я виноват, великий господь, что ты сотворил мою кожу такой нежной, руки такими белыми, нос таким чувствительным, дух таким переменчивым? Но отныне с этим покончено, господи, начиная с нынешнего дня я буду носить рубашки только из грубого холста, я погребу себя в навозной яме, как Иов, я буду есть коровий помет, как Иезекииль.

Тем временем Генрих, продолжая идти по передней, с удивлением заметил, что, по мере того как голос Шико становится все глуше, голос его собеседника звучит все громче и что голос этот, по-видимому, действительно исходит из комнаты Сен-Люка.

Генрих уже собирался постучать в дверь, но тут увидел луч света, пробивающийся в широкую замочную скважину.

Он нагнулся и заглянул в эту скважину.

Его бледное лицо внезапно побагровело от гнева, он выпрямился и начал протирать глаза, словно не мог им поверить и хотел получше рассмотреть то, что увидел.

— Клянусь смертью Христовой! — пробормотал он. — Мыслимое ли дело, чтобы надо мной посмели так надсмеяться?

Вот что король увидел через замочную скважину.