Часть V

I

ГОРОСКОП

Рассказав Генриху Анжуйскому обо всем, что произошло, и выйдя из молельни, Екатерина застала у себя в комнате Рене.

Королева встретилась со своим астрологом в первый раз после того, как она побывала у него в лавке на мосту Михаила Архангела; Рене она написала накануне, и теперь он сам принес ответ на ее записку.

— Ну как? Вы его видели? — спросила королева.

— Да.

— Как он себя чувствует?

— Скорее лучше, чем хуже.

— А может он говорить?

— Нет, шпага перерезала ему гортань.

— Но я же вам сказала: пусть в таком случае напишет!

— Я попробовал, да он и сам старался изо всех сил, но его рука успела начертить только две неразборчивые буквы, а после этого он потерял сознание: у него вскрыта яремная вена, и от потери крови он совершенно обессилел.

— Вы видели эти буквы?

— Вот они.

Рене вынул из кармана бумагу и подал Екатерине, Екатерина поспешила развернуть ее.

— М и О, — сказала она. — Неужели это действительно Ла Моль, и всю эту комедию Маргарита разыграла только для отвода глаз?

— Сударыня, — заговорил Рене, — если бы я осмелился высказать свое мнение в таком деле, в каком даже ваше величество затрудняется определить свое, я бы сказал, что, по-моему, де Ла Моль слишком горячо влюблен, чтобы заниматься политикой серьезно.

— Вы так думаете?

— Да. А главное, он без памяти влюблен в королеву Наваррскую, и поэтому служить не за страх, а за совесть королю он не в состоянии: ведь настоящей любви без ревности не бывает.

— Так вы думаете, что он влюбился в нее по уши?

— Уверен.

— Он прибегал к вашей помощи?

— Да.

— Он просил у вас какого-нибудь любовного напитка, какого-нибудь приворотного зелья?

— Нет, мы занимались восковой фигуркой.

— Пронзенной в сердце?

— Пронзенной в сердце.

— Фигурка сохранилась?

— Да.

— Она у вас?

— У меня.

— Было бы любопытно, если бы все эти кабалистические заклинания и впрямь действовали так, как им это приписывают! — заметила Екатерина.

— Ваше величество, вы можете судить об этом лучше меня.

— Разве королева Наваррская любит Ла Моля?

— Так любит, что не щадит себя. Вчера она спасла его от смерти, рискуя своей честью и жизнью. Вы это видите и, однако, все еще сомневаетесь.

— В чем?

— В науке.

— Это потому, что ваша наука обманула меня, — сказала Екатерина, пристально глядя на Рене, — тот выдержал ее взгляд с поразительным самообладанием.

— В каком случае? — спросил он.

— О, вы прекрасно понимаете, что я хочу сказать! Впрочем, быть может, дело тут не в науке, а в ученом.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — молвил флорентиец.

— А не выдыхаются ли ваши духи, Рене?

— Нет, если их изготовляю я, но если они проходят через другие руки, то возможно…

Екатерина усмехнулась и покачала головой.

— Ваш опиат подействовал чудесно, Рене: у госпожи де Сов никогда еще не было таких свежих, таких красных губ!

— Не стоит поздравлять с этим мой опиат. Баронесса де Сов, пользуясь правом всех хорошеньких женщин иметь капризы, больше не заговаривала со мной об опиате, а я после наставления вашего величества считал неудобным посылать его. Все коробочки, — те самые, которые вы видели, — стоят у меня дома, кроме одной, которая исчезла, но я не знаю, кто ее взял и с какой целью.

— Хорошо, Рене, когда-нибудь мы еще вернемся к этому, — сказала Екатерина, — а теперь поговорим о другом.

— Слушаю, ваше величество.

— Что нужно для того, чтобы определить продолжительность жизни человека?

— Прежде всего нужно знать день его рождения, его теперешний возраст и под каким знаком зодиака он появился на свет.

— А еще что?

— Нужны его волосы и кровь.

— Значит, если я вам принесу его волосы и кровь и скажу, под каким знаком он появился на свет, его возраст и день его рождения, вы определите, когда приблизительно он умрет?

— Да, с точностью до нескольких дней.

— Хорошо! Волосы у меня есть, кровь я достану.

— Этот человек родился днем или ночью?

— Вечером, в пять часов двадцать три минуты.

— Будьте у меня завтра в пять часов: время опыта должно точно совпасть со временем рождения.

— Хорошо, — ответила Екатерина, — мы придем.

Рене поклонился и вышел, сделав вид, что не обратил внимания на слова «мы придем», которые указывали, что Екатерина, против обыкновения, явится не одна.

На следующий день, на рассвете, Екатерина прошла к Карлу.

В полночь она посылала узнать, как чувствует себя король, и ей ответили, что при нем находится мэтр Амбруаз Паре, который намеревается пустить ему кровь, если нервное возбуждение не прекратится.

Еще вздрагивая даже во сне, еще бледный от потери крови. Карл спал на плече верной кормилицы, которая сидела, прислонясь к его кровати, и уже три часа не меняла положения, боясь нарушить покой своего любимого питомца.

Время от времени на губах больного показывалась пена, и кормилица вытирала ее тонким вышитым батистовым платочком. У изголовья лежал другой носовой платок, весь в пятнах крови.

Екатерине пришла было в голову мысль завладеть этим платком, но она подумала, что кровь, смешанная со слюной и растворенная в ней, возможно, утратит свои свойства; она спросила у кормилицы, не пускал ли врач ее сыну кровь: ведь он просил передать ей, что к этому придется прибегнуть. Кормилица ответила, что пускал, что крови вышло очень много и что поэтому Карл дважды терял сознание.

Королева-мать, которая, как все принцессы той эпохи, была достаточно сведуща в медицине, попросила показать ей кровь: ничего не могло быть легче, ибо врач приказал сохранить кровь для наблюдений.

Кювета с кровью стояла в соседней комнате. Екатерина прошла туда, наполнила красной жидкостью флакончик, который она принесла с собой для этой цели, и вернулась в спальню, пряча в карманах пальцы, кончики которых могли бы обличить совершенное ею святотатство.

В то самое мгновение, когда она появилась на пороге, Карл открыл глаза и был поражен, увидев мать. Как это бывает после сна, он припомнил все свои мысли, проникнутые обидой и злобой.

— А! Это вы? — спросил он. — Объявите вашему любимому сыну, Генриху Анжуйскому, что прием будет завтра.

— Милый Карл, прием будет тогда, когда вы пожелаете, — ответила Екатерина. — Успокойтесь и усните.

Словно послушавшись ее совета. Карл и впрямь закрыл глаза, а Екатерина, которая дала совет, как это обычно делают для утешения больного или ребенка, вышла из комнаты. Услышав, что дверь за ней закрылась, Карл сел на постели и голосом, еще глухим после мучительного приступа болезни, вдруг крикнул:

— Канцлера! Печати! Двор! Все сюда!

Кормилица, осторожно применяя силу, вновь положила голову короля к себе на плечо и попыталась укачать его, точно он был еще ребенком.

— Нет, нет, кормилица, я больше не засну. Позови моих придворных, я хочу утром позаниматься.

Когда Карл говорил таким тоном, невозможно было его ослушаться; даже кормилица, несмотря на то, что ее царственный питомец сохранил за ней все ее привилегии, не решалась противиться его приказам. Явились все, кого потребовал король, и прием послов был назначен не на завтра, что оказалось невозможным, а через пять дней.

* * *

Между тем в назначенный час, то есть в пять часов вечера, королева-мать и герцог Анжуйский отправились к Рене, который, как известно, был предупрежден об этом посещении и успел приготовить все необходимое для таинственного действа.

В комнате справа, то есть в келье для жертвоприношений, на раскаленной жаровне рдел стальной клинок, на поверхности которого причудливыми арабесками должны были обрисоваться грядущие события в судьбе того, о ком вопрошали оракула; на жертвеннике лежала заранее принесенная «Книга судеб». Ночь была на редкость светлая, так что Рене легко мог наблюдать за ходом и расположением светил.

Первым вошел герцог Анжуйский — он был в накладных волосах, маска скрывала его лицо, длинный ночной плащ изменял его фигуру. Вслед за ним явилась королева-мать. Не знай она заранее, что ее поджидает здесь сын, она сама бы его не узнала. Екатерина сняла маску; герцог Анжуйский остался в маске.

— Ты ночью делал наблюдения? — спросила Екатерина.

— Да, ваше величество, — ответил Рене, — и звезды уже дали мне ответ о прошлом. Тот, о ком вы меня спрашиваете, отличается, как и все лица, родившиеся под созвездием Рака, горячим сердцем и беспримерной гордостью. Он могуществен; он прожил почти четверть века; небо даровало ему славу и богатство. Так ли это, ваше величество?

— Может быть, — ответила Екатерина.

— Вы принесли волосы и кровь?

— Вот они.

Екатерина протянула некроманту русый локон и флакончик с кровью.

Рене взял флакончик, встряхнул его, чтобы смешать фибрин с серозной жидкостью, и капнул на раскаленный докрасна клинок большую каплю этой текучей плоти, которая тотчас закипела и скоро заструилась, принимая фантастические очертания.

— Ваше величество! — воскликнул Рене. — Я вижу, как он корчится от жестокой боли! Слышите, как он стонет, словно зовет на помощь? Видите, как вокруг него все покрывается кровью? Видите, как у его смертного одра готовятся великие бои? Вот копья, вот мечи…

— И долго так будет? — спросила Екатерина, трепеща от невыразимого волнения и останавливая рукой Генриха Анжуйского, который с жадным любопытством наклонился над жаровней.

Рене подошел к жертвеннику и произнес кабалистическое заклинание с таким жаром, с такой убежденностью, что на висках у него вздулись жилы, его сотрясала нервная дрожь, и он забился в тех пророческих конвульсиях, которые сотрясали на треножниках древних пифий и которые не оставляли их до смертного одра.

Наконец он встал и объявил, что все готово, в одну руку взял флакончик, еще на три четверти полный, в другую — локон. Затем, приказав Екатерине раскрыть книгу наугад и остановить взгляд на первом попавшемся месте, он вылил вею оставшуюся кровь на стальной клинок, а локон бросил в жаровню, произнося кабалистическую фразу, составленную из еврейских слов, значения которых он не понимал.

Тотчас герцог Анжуйский и Екатерина увидели, как на, клинке распростерлась белая фигура, напоминавшая обряженного в саван покойника.

Над ней склонилась другая, как будто женская фигура.

В то же время локон вспыхнул мгновенным светлым пламенем, острым, как красный язык.

— Один год! — воскликнул Рене. — Не дольше, чем через год, этот человек умрет, и его будет оплакивать только одна женщина! Ах, нет! Там, на другом конце клинка, виднеется еще одна женщина, и на руках она как будто держит ребенка.

Екатерина посмотрела на сына, и хотя она была матерью, казалось, она спрашивала его, кто эти две женщины.

Едва Рене успел произнести эти слова, как стальной клинок побелел, и постепенно все рассеялось.

Екатерина раскрыла книгу наугад и изменившимся голосом, с которым она была не в силах совладать, несмотря на всю свою выдержку, прочла следующее двустишие:

Погибнет тот, пред кем трепещет свет,

Коль позабудет мудрости совет.

Некоторое время вокруг жаровни царила полная тишина.

— А каковы знамения в этом месяце для лица, тебе известного? — нарушила молчание Екатерина.

— Как всегда, самые радужные, сударыня. Если только рок не будет побежден единоборством одного божества с другим, в будущем этому человеку ничего не грозит. Хотя…

— Хотя — что?

— Одна из звезд, которые составляют его созвездие, пока я наблюдал ее, была закрыта Темным облачком.

— Ага, темным облачком!.. — вскричала Екатерина. — Значит, есть некоторая надежда?

— О ком вы говорите? — спросил герцог Анжуйский.

Екатерина увела сына подальше от жаровни и начала что-то говорить ему шепотом.

Рене опустился на колени и, вылив на ладонь последнюю каплю крови, оставшуюся на дне флакончика, принялся рассматривать ее при свете горевшей жаровни.

— Странное противоречие! — говорил он. — Оно доказывает, как ненадежны свидетельства простой науки, которой занимаются люди заурядные! Для всех, кроме меня, — для врача, ученого, даже для Амбруаза Паре, — вот эта самая кровь — чиста, здорова, кислотна, полна животных соков и пророчит долгие годы телу, из которого она ушла, а между тем вся ее сила иссякнет быстро — не пройдет и года, как эта жизнь угаснет!

Екатерина и Генрих Анжуйский обернулись и прислушались.

Глаза герцога блестели сквозь прорези маски.

— Да, — продолжал Рене, — обыкновенным ученым принадлежит лишь настоящее, нам же принадлежит прошедшее и будущее.

— Значит, вы стоите на том, что не пройдет и года, как он умрет? — обратилась к нему Екатерина.

— Это так же верно, как то, что мы трое, здесь присутствующие и ныне здравствующие, когда-нибудь, в свою очередь, успокоимся в гробу.

— Однако вы говорили, что кровь чиста, здорова, что она пророчит долгую жизнь?

— Да, если бы все шло естественным путем. Но ведь возможен несчастный случай…

— О да! Слышите? — обратилась Екатерина к Генриху. — Возможен несчастный случай…

— Еще одна причина, чтобы я остался, — ответил тот.

— Об этом нечего и думать: это невозможно. — Герцог Анжуйский повернулся к Рене.

— Спасибо! — изменив голос, сказал он. — Спасибо! Возьми этот кошелек.

— Идемте, граф, — сказала Екатерина, умышленно титулуя так сына, чтобы сбить Рене с толку. Мать и сын вышли на улицу.

— Ах, матушка, подумайте сами, — говорил Генрих, — возможен несчастный случай! А что, если этот случай произойдет в мое отсутствие? Ведь я же буду в четырехстах милях…

— Четыреста миль можно проехать за одну неделю, сын мой.

— Да, но кто знает, пустят ли меня сюда эти люди? Неужели я не могу подождать, матушка?..

— Как знать? — отвечала Екатерина. — Быть может, несчастный случай, о котором говорил Рене, и есть тот самый, который вчера уложил короля в постель? Слушайте, дитя мое, возвращайтесь другой дорогой, а я пойду к калитке монастыря августинок — там меня ждет моя свита. Идите, Генрих, идите! И если увидите брата, то не раздражайте его ни в коем случае!

II

ПРИЗНАНИЯ

Первое, что возвратившись в Лувр, услышал герцог Анжуйский, было известие о том, что торжественный въезд польских послов состоится через четыре дня. Герцога ждали портные и ювелиры с великолепными одеяниями и роскошными драгоценными уборами, которые заказал для него король.

Между тем как Генрих Анжуйский примеривал все это со слезами, набегавшими от злости на его глаза, Генрих Наваррский очень обрадовался великолепному изумрудному ожерелью, шпаге с золотым эфесом и драгоценному перстню, которые прислал ему король еще утром.

Герцог Алансонский получил какое-то письмо и заперся у себя в комнате, чтобы прочитать его на свободе.

А Коконнас ловил на лету каждое луврское эхо, в котором звучало имя его друга.

Нетрудно догадаться, что Коконнас был не очень удивлен отсутствием Ла Моля в течение всей ночи, но утром он почувствовал некоторое беспокойство и в конце концов отправился на поиски своего друга: сначала он обследовал гостиницу «Путеводная звезда», из гостиницы «Путеводная звезда» прошел на улицу Клош-Персе, с улицы Клош-Персе перешел на улицу Тизон, с улицы Тизон — на мост Михаила Архангела и, наконец, вернулся в Лувр.

Расспросы, с которыми Коконнас обращался к разным лицам, носили, как это легко себе представить, зная его эксцентрическую натуру, порой столь своеобразный, порой столь настойчивый характер, что вызвали между ним и тремя придворными дворянами объяснения, закончившиеся во вкусе той эпохи, — другими словами, закончившиеся дуэлью. Коконнас провел все три встречи с той добросовестностью, какую он всегда вкладывал в дела такого рода: он убил первого и ранил двух других, приговаривая:

— Бедняга Ла Моль, он так хорошо знал латынь! Третий, барон де Буаси, упав, сказал:

— Ох, Коконнас, Бога ради, придумай что-нибудь новенькое! Ну скажи, что он знал греческий!

В конце концов слухи о приключении в коридоре стали всеобщим достоянием; Коконнас был в отчаянии: у него мелькнула мысль, что все эти короли и принцы убили его друга или бросили в какой-нибудь «каменный мешок».

Узнав, что в этом деле принимал участие герцог Алансонский, и пренебрегая ореолом величия, окружавшим принца крови, он отправился к нему и потребовал от него объяснений как от простого дворянина.

Сначала герцог Алансонский возымел большое желание выгнать вон наглеца, осмелившегося требовать от него отчета в его поступках, но Коконнас говорил так резко, глаза его сверкали таким огнем, а три дуэли за одни сутки вознесли пьемонтца так высоко, что герцог, поразмыслив, не поддался первому побуждению и ответил своему придворному с очаровательной улыбкой:

— Дорогой Коконнас! Король, пришедший в ярость от удара в плечо серебряным кувшином, и герцог Анжуйский, недовольный тем, что его короновали тазом с апельсиновым компотом, и герцог де Гиз, оскорбленный пощечиной, которую дал ему кабаний окорок, сговорились убить де Ла Моля — это сущая правда, но некий друг вашего друга отвел удар. Заговор не удался, даю вам слово принца!

— Ага! — произнес Коконнас, выпуская воздух из легких, как из кузнечного меха. — Черт побери! Это чудесно, ваше высочество, и мне бы очень хотелось познакомиться с этим другом, дабы выразить ему мою признательность.

Герцог Алансонский ничего не ответил, а только улыбнулся еще приятнее, чем раньше, предоставляя Коконнасу думать, что этот друг не кто иной, как сам герцог.

— Ваше высочество, — продолжал Коконнас, — раз уж вы были так добры, что рассказали мне начало этой истории, то довершите благодеяние и доскажите конец. Вы говорите, что хотели его убить, но не убили. А что же с ним сделали? Знаете, я человек мужественный, я перенесу дурную весть, — говорите! Его, наверно, засадили в брюхо какого-нибудь каменного мешка, так ведь? Что ж, тем лучше! Это заставит его впредь быть осторожнее, а то он никогда меня не слушался. А кроме того, мы вытащим его оттуда, черт побери! Камни — помеха не для всех.

Герцог Алансонский покачал головой.

— Самое скверное во всей этой истории, храбрый мой Коконнас, то, что после этого ночного приключения твой друг исчез, и неизвестно, куда он запропастился.

— Черт побери! — снова побледнев, воскликнул пьемонтец. — Если он запропастился хоть в ад, я и там разыщу его!

— Слушай, я дам тебе дружеский совет, — сказал герцог Алансонский, не меньше Коконнаса, хотя и по другим причинам, желавший знать, где обретается Ла Моль.

— Дайте, ваше высочество, дайте! — воскликнул Коконнас.

— Пойди к королеве Маргарите: она должна знать, что сталось с тем, кого ты оплакиваешь.

— Признаться, ваше высочество, я уже думал об этом, — сказал Коконнас, — только не осмелился: не говоря уж о том, что королева Маргарита внушает мне такое чувство, какое я не в силах выразить словами, я к тому же боялся застать ее в слезах. Но раз вы, ваше высочество, утверждаете, что Ла Моль не умер и что ее величество знает, где он, я наберусь храбрости и схожу к ней.

— Иди, друг мой, иди, — сказал герцог Франсуа. — А когда узнаешь, скажи и мне: ведь, по правде говоря, я беспокоюсь не меньше, чем ты. Только помни об одном, Коконнас…

— О чем?

— Не говори, что пришел к ней от меня: если ты допустишь эту ошибку, то, возможно, не узнаешь ничего.

— Ваше высочество, с той минуты, как вы посоветовали держать это в тайне, я буду нем, как рыба или как королева-мать! — объявил Коконнас.

— Хороший принц, чудный принц, великодушный принц, — бормотал пьемонтец по дороге к королеве Наваррской.

Маргарита ждала Коконнаса, ибо слух о его отчаянии дошел до нее, а узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила пьемонтцу грубоватое обращение с ее подругой, герцогиней Неверской, с которой он не разговаривал уже дня два-три после страшнейшей ссоры. Вот почему Коконнаса ввели к королеве, как только ей доложили о нем.

Коконнас вошел. Он не в силах был побороть смущение, о котором он говорил герцогу Алансонскому и которое он всегда чувствовал в присутствии королевы — не в силу ее высокого положения, а в силу ее умственного превосходства, — но Маргарита встретила его с улыбкой и сразу успокоила.

— Ах, сударыня! — сказал Коконнас. — Верните мне моего друга или по крайней мере скажите, что с ним, — я не могу без него жить! Представьте себе Эвриала без Ниса, Дамона без Финтия или Ореста без Пилада! Сжальтесь над моим несчастьем ради одного из упомянутых мной героев, сердце которого не превзойдет моего сердца в нежной любви!

Маргарита улыбнулась и, взяв с пьемонтца слово сохранить тайну, рассказала о бегстве в окно. Что же касалось места пребывания Ла Моля, то, несмотря на настоятельные просьбы Коконнаса, она сохранила его в глубочайшей тайне. Коконнас был удовлетворен только наполовину, а потому прибег к дипломатическим приемам самых высоких сфер, в результате чего Маргарита ясно увидела, что герцог Алансонский не меньше своего придворного желал узнать, что стряслось с Ла Молем.

— Хорошо, — сказала королева, — раз уж вы непременно хотите знать что-нибудь определенное о вашем друге, то спросите о нем у короля Наваррского — только он имеет право сказать вам об этом, я же могу сказать вам одно: тот, кого вы ищете, жив, верьте моему слову.

— Я верю кое-чему, еще более очевидному, сударыня, — ответил Коконнас, — ваши прекрасные глаза не заплаканы.

Полагая, что ему больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью — ясностью мысли и выражением высокого мнения о достоинствах Ла Моля, Коконнас вышел и принялся обдумывать, как бы ему примириться с герцогиней Неверской, — не ради нее, а ради того, чтобы узнать у нее, чего он не мог узнать у Маргариты.

Большая скорбь — состояние ненормальное, и душа стремится стряхнуть с себя этот гнет как можно скорее. Мысль о разлуке с Маргаритой первое время терзала сердце Ла Моля, и он согласился бежать главным образом для того, чтобы спасти доброе имя королевы, а не для спасения своей жизни.

И вот уже на следующий день к вечеру Ла Моль вернулся в Париж, чтобы вновь увидеть Маргариту, когда она выйдет на балкон. В свою очередь, Маргарита, точно какой-то тайный голос сообщил ей, что молодой человек возвратился, провела весь вечер у окна, и тут оба вновь увидели друг друга с тем несказанным чувством счастья, какое обычно сопутствует запретным радостям. Больше того: меланхолическая и романтическая натура Ла Моля находила даже известное очарование в этом препятствии. Но, как всякий, кто любит искренне, Ла Моль был счастлив лишь в то время, когда любовался или обладал предметом своей любви, и страдал в разлуке с ним, а потому, горя желанием вновь соединиться с Маргаритой, он спешно занялся подготовкой того события, которое должно было вернуть ему любимую женщину, другими словами — подготовкой бегства короля Наваррского.

Маргарита тоже отдавалась счастью быть любимой тем, кто был столь бескорыстно ей предан. Часто она сердилась на себя за то, что сама же считала слабостью; наделенная мужским умом, она презирала любовь мелких людишек, она была чужда тем скудным радостям, в которых чувствительные души видят самое сладостное, самое утонченное, самое желанное счастье, а в то же время считала если не счастливым, то счастливо завершившимся день, если часам к десяти вечера, надев белый пеньюар и выйдя на балкон, вдруг замечала на набережной, во мраке, всадника, который прикладывал руку то к губам, то к сердцу, она же только многозначительно покашливала, пробуждая в возлюбленном воспоминание о любимом голосе. Иногда ее маленькая ручка, размахнувшись, бросала записку, в которую была завернута какая-нибудь драгоценная вещица, которая была драгоценна не столько своей стоимостью, сколько тем, что принадлежала той, кто ее бросил, и которая со звоном падала на мостовую к ногам молодого человека. Ла Моль, как коршун, бросался на добычу, прижимал ее к груди и отвечал ей тем же способом, а Маргарита не уходила с балкона, пока в ночи не затихал топот копыт коня, который скакал сюда во весь опор и который удалялся так, как будто был сделан из того же материала, что и прославленный конь, погубивший Трою.

Вот почему, хотя королева Наваррская и не тревожилась за участь Ла Моля, все же, опасаясь, как бы его не выследили, упорно не допускала других встреч, кроме таких свиданий на испанский манер, которые продолжались ежевечерне вплоть до приема польских послов — приема, как уже известно читателю, отложенного на несколько дней по настоянию Амбруаза Паре.

Накануне приема, около девяти вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями к завтрашнему торжеству, Маргарита открыла окно и вышла на балкон. Но едва она показалась, как Ла Моль, против обыкновения не дожидаясь, пока она бросит ему записку, и, видимо, очень торопясь, с всегдашней своей ловкостью, бросил ей письмо, которое упало, как всегда, к ногам его царственной возлюбленной. Маргарита, поняв, что послание заключает в себе что-то необычное, вернулась к себе в комнату, чтобы прочесть его.

На recto первой страницы были следующие строки:

«Ваше величество! Мне необходимо поговорить с королем Наваррским. Дело спешное. Жду».

А на recto второй страницы — строки, которые можно было отделить от первых, разорвав бумагу пополам:

«Устройте так, чтобы я мог поцеловать вас не воздушным поцелуем. Жду».

Едва Маргарита успела пробежать глазами вторую часть письма, как раздался голос Генриха Наваррского, который, с обычной своей осторожностью, стучался во входную дверь и спрашивал Жийону, можно ли войти.

Королева тотчас разорвала письмо на две половинки, одну из них сунула за корсаж, другую — в карман, подбежала к окну и, затворив его, бросилась к двери.

— Входите, входите, государь, — сказала она. Как ни тихо, быстро и ловко захлопнула Маргарита окно, этот звук все-таки дошел до слуха Генриха, который жил среди людей, внушавших ему страх, и у которого все чувства, напряженные до предела, в конце концов приобрели почти ту же особую остроту, какой отличаются дикари. Но король Наваррский не принадлежал к числу тиранов, которые не позволяют своим женам дышать воздухом и смотреть на звезды.

— Ваше величество! — сказал он. — Пока наши придворные примеряют парадные костюмы, я решил сказать вам несколько слов о моих делах в надежде, что вы по-прежнему считаете их своими, не так ли?

— Конечно, государь! — отвечала Маргарита. — Ведь наши общие интересы остаются теми же?

— Вот поэтому-то мне и хотелось спросить вас, как вы расцениваете то обстоятельство, что герцог Алансонский последнее время подчеркнуто меня избегает, а третьего дня даже уехал в Сен-Жермен. Что это — желание бежать одному, коль скоро за ним почти не следят, или желание остаться здесь? Какого вы мнения? Признаюсь, оно будет иметь большой вес для утверждения моего собственного мнения.

— Ваше величество, вы имеете все основания беспокоиться по поводу молчания моего брата. Я думала об этом целый день и пришла к такому заключению: изменились обстоятельства, изменился и он.

— Другими словами, увидав, что король Карл заболел, а герцог Анжуйский стал польским королем, он рассудил за благо остаться в Париже и не спускать глаз с французской короны?

— Совершенно верно.

— Что ж, пусть остается здесь — этого-то мне и нужно, — отвечал Генрих. — Но это меняет весь наш план, так как теперь для моего бегства мне требуется гарантий втрое больше, чем если бы я бежал вместе с вашим братом, чье имя и участие в деле обеспечивали мою безопасность. Но что меня удивляет, так это молчание де Муи. Бездействовать — не в его обычае. Нет ли о нем каких-нибудь известий?

— У меня, государь? — с удивлением спросила Маргарита. — Откуда же?

— Э, черт возьми! Это же могло получиться совершенно естественно, душенька моя: чтобы доставить мне удовольствие, вы соблаговолили спасти жизнь малышу Ла Молю… Этот мальчик должен был уехать в Мант… Но если люди уезжают, то ведь они могут и вернуться…

— А-а! Вот где ключ к загадке, которую я тщетно пыталась разгадать! — ответила королева. — Я оставила у себя окно открытым, и, вернувшись в комнату, нашла на ковре записку.

— Вот видите! — сказал Генрих.

— Но сначала я ничего в ней не поняла и не придала ей никакого значения, — продолжала Маргарита. — Может быть, я не сообразила, и она пришла оттуда?

— Возможно, — ответил Генрих, — и я даже осмелюсь заметить, что это весьма вероятно. Нельзя ли мне прочитать эту записку?

— Конечно, можно, государь. — сказала Маргарита, подавая ему ту половинку, которую она спрятала в карман.

Король Наваррский взглянул на записку.

— А разве это почерк не Ла Моля? — спросил он.

— Не знаю, — отвечала Маргарита, — мне показалось, что это подделка.

— Все равно прочтем, — сказал Генрих и прочел: «Мне необходимо переговорить с королем Наваррским. Дело спешное. Жду». Ага! Вот как! — продолжал Генрих. — Видите, он ждет!

— Конечно, вижу, — сказала Маргарита. — Но чего же вы хотите?

— Ах ты, Господи! Хочу, чтобы он пришел сюда.

— Пришел сюда? — удивленно глядя на мужа своими красивыми глазами, воскликнула Маргарита. — Как вы можете говорить такие вещи, государь? Человек, которого король хотел убить… человек приговоренный, обреченный… И вы говорите, чтобы он пришел сюда? Да разве это возможно? Двери существуют не для тех, кому пришлось…

— …бежать через окно, вы хотите сказать?

— Вы совершенно верно закончили мою мысль.

— Превосходно! Но если человеку знаком путь в окно, пусть он и воспользуется этим путем, коль скоро он никоим образом не может войти в дверь. Ведь это же так просто!

— Вы думаете? — спросила Маргарита, краснея от радости при мысли, что она увидится с Ла Молем.

— Уверен.

— Но как же он сюда влезет? — спросила Маргарита.

— Неужели вы не сохранили веревочную лестницу, которую я вам прислал? Ай-ай-ай! Не узнаю вашей обычной дальновидности.

— Конечно, сохранила, государь, — отвечала Маргарита.

— Тогда все складывается как нельзя лучше! — сказал Генрих.

— Что прикажете, ваше величество? — спросила Маргарита.

— Да все проще простого, — сказал Генрих. — Привяжите лестницу к балкону и спустите на землю. Если это де Муи, как мне хочется думать… если это де Муи, то пусть наш достойный друг влезет сюда, коли захочет лезть.

Не теряя хладнокровия, Генрих взял свечу, чтобы посветить Маргарите, пока она будет искать лестницу, но искать пришлось недолго — она оказалась в шкафу, стоявшем в пресловутом кабинете.

— Она самая, — сказал Генрих. — Теперь я попрошу вас, если только я не слишком злоупотребляю вашей любезностью, привязать лестницу к балкону.

— Почему я, а не вы, государь? — спросила Маргарита.

— Потому что лучшие заговорщики — наиболее осторожные. Вы сами понимаете, что появление мужчины может испугать нашего друга.

Маргарита улыбнулась и привязала лестницу.

— Так! — сказал Генрих, прячась в углу комнаты. — Будьте как можно более очаровательны; теперь покажите лестницу! Чудесно! Я уверен, что де Муи будет здесь.

В самом деле, минут через десять, как на крыльях, прилетел молодой человек и перелез через балконную решетку, но, видя, что королева не вышла к нему навстречу, остановился в нерешительности.

Вместо Маргариты появился Генрих.

— Ба! Да это не де Муи, это господин де Ла Моль! — приветливо сказал он. — Добрый вечер, господин де Ла Моль, входите, прошу вас!

Ла Моль был ошеломлен.

Если бы он не стоял твердо на балконе, а все еще висел на лестнице, он, уж верно, упал бы.

— Вы желали поговорить с королем Наваррским о делах, не терпящих отлагательства, — сказала Маргарита, — я послала за ним — он перед вами.

Генрих отошел закрыть балкон.

— Люблю, — шепнула Маргарита, порывисто сжав руку молодого человека.

— Итак, господин де Ла Моль, — сказал Генрих, подставляя Ла Молю стул, — что скажете?

— Скажу, государь, — отвечал Ла Моль, — что я расстался с де Муи у заставы. Ему хочется знать, заговорил ли Морвель и стало ли известным, что он был в спальне вашего величества.

— Пока нет, но это не замедлит; следовательно, нам надо поторопиться.

— Государь, де Муи того же мнения, и если герцог Алансонский готов уехать завтра вечером, то у Сен-Марсельских ворот его будут ждать пятьсот всадников; другие пятьсот будут ждать вас в Фонтенбло: оттуда вы поедете через Блуа, Ангулем и Бордо.

— Сударыня! — обратился Генрих к жене. — Я буду готов уехать завтра, а вы успеете?

Глаза Ла Моля с глубокой тоской посмотрели в глаза Маргариты.

— Я дала вам слово: куда бы вы ни ехали, я еду с вами, — отвечала королева, — но вы сами понимаете: необходимо, чтобы и герцог Алансонский уехал одновременно с нами. Средины тут быть не может: или он наш, или он нас предаст; если он начнет колебаться — мы останемся.

— Господин де Ла Моль! Ему известно что-нибудь об этом замысле? — спросил Генрих.

— Несколько дней тому назад он должен был получить письмо от господина де Муи.

— Вот как! Мне он ничего об этом не сказал, — заметил Генрих.

— Берегитесь, берегитесь его, государь! — воскликнула Маргарита.

— Будьте спокойны, я начеку. А как дать ответ де Муи?

— Не волнуйтесь, государь: завтра, видимо или невидимо, справа или слева от вашего величества, де Муи будет на приеме послов; надо только, чтобы королева какой-нибудь фразой в своей речи дала ему понять — согласны вы или нет, должен он ждать вас или бежать один. Если герцог Алансонский откажется, то де Муи потребуется только две недели, чтобы все перестроить от вашего имени.

— Честное слово, де Муи — драгоценный человек! — сказал Генрих. — Сударыня, можете ли вы вставить соответствующую фразу в вашу речь?

— Нет ничего легче, — ответила Маргарита.

— В таком случае, завтра я повидаюсь с герцогом Алансонским, и пусть де Муи будет на месте и постарается все понять с полуслова.

— Он будет, государь.

— В таком случае, господин де Ла Моль, — сказал Генрих, — передайте ему мой ответ. Вероятно, вас поблизости ждут лошадь и слуга?

— Ортон ждет меня на набережной.

— Идите к нему, граф… Э, нет, не в окно! Это хорошо только в крайнем случае. Вас могут увидеть, а так как никто не будет знать, что это вы ради меня, то вы бросите тень на королеву.

— Как же быть, государь?

— Если вы не могли войти в Лувр один, то выйти вы можете со мной — я знаю пароль. У вас есть плащ — у меня тоже; мы закутаемся и пройдем без всяких затруднений. К тому же мне будет очень нужно дать Ортону кое-какие распоряжения. Подождите здесь, я пойду посмотрю, нет ли кого-нибудь в коридоре.

Генрих с самым непринужденным видом пошел на разведку. Ла Моль остался наедине с королевой.

— Когда же я вновь увижусь с вами? — воскликнул Ла Моль.

— Если мы бежим, то завтра вечером; если не бежим, то в один из ближайших вечеров, на улице Клош-Персе.

— Господин де Ла Моль, — вернувшись, сказал Генрих, — вы можете идти: никого нет.

Ла Моль почтительно склонился перед королевой.

— Сударыня, дайте же ему поцеловать вашу руку! — молвил Генрих. — Господин де Ла Моль не просто наш слуга.

Маргарита повиновалась.

— Да, кстати! Спрячьте получше лестницу, — сказал Генрих. — Для заговорщиков это драгоценный предмет меблировки: он бывает нужен, когда меньше всего этого ожидаешь. Идемте, господин де Ла Моль, идемте!

III

ПОСЛЫ

На следующее утро все население Парижа двинулось, к Сент-Антуанскому предместью, через которое должны были въезжать в Париж польские послы. Цепь швейцарцев сдерживала толпу, отряды кавалерии расчищали путь придворным вельможам и дамам, ехавшим встречать послов.

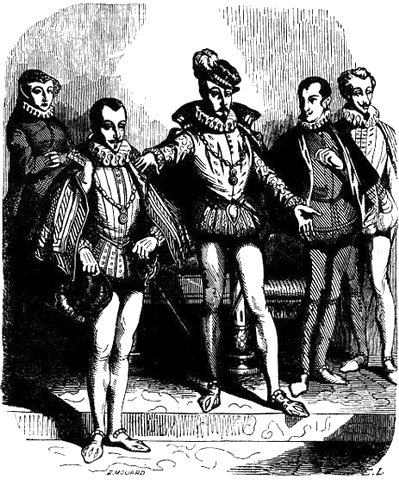

Вскоре около Сент-Антуанского аббатства показался отряд всадников в красно-желтых одеждах, в меховых шапках и плащах и с широкими и кривыми, как у турок, саблями.

На флангах ехали офицеры.

За этим отрядом двигался другой отряд, одетый с истинно восточной роскошью. А вслед за ним ехали послы, и вот эти-то послы, числом четыре, блистательно представляли собой сказочное рыцарское королевство XVI века.

Одним из четырех послов был епископ Краковский. Он был в полувоенном, полусвященническом одеянии, сверкавшем золотом и драгоценными камнями. Белый конь с длинной, волнистой гривой, шедший величавым шагом, казалось, извергал пламя из ноздрей, и никто не поверил бы, что это благородное животное в течение месяца делало по пятнадцать миль в день, да еще по дорогам, которые стали почти непроезжими из-за плохой погоды.

Рядом с епископом ехал палатин Ласко, могущественный вельможа, столь близкий к престолу, что и сам обладал королевским богатством и не меньшей гордостью.

Вслед за двумя главными послами и за сопровождавшими их двумя другими палатинами, столь же высокого происхождения, ехали польские вельможи на конях в роскошной шелковой сбруе, отделанной золотом и драгоценными камнями, что вызывало шумное одобрение народа. В самом деле, польские гости затмили французских всадников, которые тоже были разряжены в пух и прах и которые презрительно называли вновь прибывших варварами.

Екатерина до последней минуты надеялась, что решимость Карла уступит его продолжавшейся физической слабости и что прием послов будет снова отложен. Но когда назначенный день настал, когда она увидела бледного, как привидение. Карла, надевавшего великолепную королевскую мантию, она, поняв, что хотя бы для виду надо будет склониться перед этой железной волей, стала подумывать, что блистательное изгнание, на которое осужден Генрих Анжуйский, будет для него самым надежным убежищем.

Кроме нескольких слов, которые произнес Карл, когда он раскрыл глаза и увидал мать, выходившую из кабинета, он больше не разговаривал с Екатериной после той беседы, которая и вызвала припадок, едва не погубивший короля. Все в Лувре знали, что они поссорились, но никто не знал, из-за чего произошла ссора, и даже самые смелые дрожали от этой холодности и молчания, подобно тому, как птицы приходят в трепет от зловещей тишины, предшествующей грозе.

Тем не менее в Лувре все было готово; правда, все выглядело так, словно готовилось не празднество, а какая-то мрачная церемония. Каждый повиновался или с безучастным, или сумрачным видом. Было известно, что будто бы трепещет сама Екатерина — и трепетали все.

Для торжества привели в порядок приемный зал, а так как собрания такого рода бывали, по обычаю, народными, то королевской страже и часовым было приказано впускать вслед за послами столько народу, сколько могли вместить апартаменты и дворы.

Париж представлял собой зрелище, какое представляет собой в подобных обстоятельствах всякий большой город; другими словами, это была сплошная толкотня и любопытство. Однако внимательный наблюдатель столичной толпы в тот день заметил бы среди простодушно глазеющих почтенных горожан немало закутанных в широкие плащи; они обменивались взглядами и жестами, когда находились на расстоянии друг от друга, и шепотом обменивались короткими многозначительными фразами, когда подходили друг к другу. Впрочем, эти люди как будто очень интересовались торжественным шествием, они шли в первых рядах и словно получали приказания от почтенного старика с седой бородой и седеющими бровями, но с такими живыми черными глазами, что они еще подчеркивали его юношескую подвижность. В конце концов, своими ли силами или с помощью товарищей, старику удалось одному из первых протиснуться в Лувр, а благодаря любезности командира швейцарцев — достойного гугенота и не слишком достойного католика, несмотря на его обращение, — стать за послами, как раз против Маргариты и Генриха Наваррского.

Генрих, предупрежденный Ла Молем, что переодетый де Муи будет на приеме послов, поглядывал во все стороны. Наконец глаза его встретились с глазами старика и больше не отрывались от него: одним-единственным знаком де Муи рассеял сомнения короля Наваррского. Де Муи был совершенно неузнаваем, и даже Генрих усомнился, что этот старик с белой бородой и тот бесстрашный вождь гугенотов, который несколько дней назад так яростно защищался, — одно и то же лицо.

Генрих сказал на ухо Маргарите только одно слово, и королева устремила пристальный взор на де Муи, после чего ее красивые глаза пробежали по всему залу: она искала Ла Моля, но искала напрасно.

Ла Моля не было.

Начались речи. Первая речь была обращена к королю. От имени сейма Ласко спрашивал его, согласен ли он, чтобы польская корона была предложена принцу французского королевского дома.

Карл ответил согласием, коротко и точно охарактеризовал своего брата, герцога Анжуйского, и рассказал польским послам о его необыкновенной храбрости. Говорил он по-французски, а переводчик сейчас же переводил каждую законченную его фразу. Пока говорил переводчик, всякий мог видеть, как король прижимает ко рту платок и отнимает от губ этот самый платок, окрашенный кровью.

Когда Карл закончил, Ласко обратился к герцогу Анжуйскому с латинской речью, предлагая ему корону от имени польского народа.

Герцог, тщетно пытаясь совладать с дрожавшим от волнения голосом, ответил на том же языке, что он с благодарностью принимает оказанную ему честь. Пока он говорил, Карл стоял, сжав губы и устремив на герцога взор, неподвижный и грозный, как взор орла.

Когда кончил герцог Анжуйский, Ласко взял с красной бархатной подушки корону Ягеллонов и, в то время как два польских магната надевали на герцога Анжуйского королевскую мантию, вручил корону Карлу.

Карл сделал брату знак. Герцог Анжуйский преклонил перед ним колени, и Карл надел корону ему на голову, после чего оба короля поцеловались с такой ненавистью, какую не столь уж часто питали друг к другу два брата.

В то же мгновение герольд провозгласил:

— Александр-Эдуард-Генрих Французский, герцог Анжуйский, коронован королем Польским. Да здравствует король Польский!

Все собравшиеся громко повторили:

— Да здравствует король Польский!

Затем Ласко обратился к Маргарите. Речь прекрасной королевы была оставлена напоследок. Так как право держать речь предоставлялось ей как любезность, чтобы она могла блеснуть, как выражались тогда, силой своего гения, то все с величайшим вниманием ждали ее ответной речи на латыни. Мы уже знаем, что она готовила ее сама.

Речь Ласко была не столько политической, сколько хвалебной. Хотя он был сарматом, но и он отдал дань восхищения прекрасной королеве Наваррской, и языком Овидия и стилем Ронсара ответил, что он и его спутники, выехав из Варшавы глухою ночью, наверное, сбились бы с пути, если бы их, как некогда волхвов, не вели две звезды; эти звезды сияли им все ярче и ярче по мере того, как они приближались к Франции, где наконец они увидели, что эти две звезды были не звезды, а прекрасные глаза королевы Наваррской. Затем, переходя с Евангелия на Коран, из Сирии — в Каменистую Аравию, из Назарета — в Мекку, он в заключение выразил готовность последовать примеру тех сектантов, ярых приверженцев пророка, которые, удостоившись счастья созерцать его гробницу, выкалывали себе глаза, полагая, что, насладившись таким прекрасным зрелищем, они уже не найдут в этом мире ничего достойного созерцания.

Речь вызвала рукоплескания как у тех, кто знал латынь, ибо они вполне разделяли мнение оратора, так и у тех, кто ничего не понимал, ибо они сделали вид, что понимают.

Маргарита сделала реверанс галантному сармату и, обращаясь к послу, но посматривая на де Муи, начала речь такими словами:

— Quod nunc hac in aula insperati adestis exultaremus ego et conjux, nisi ideo immineret calamitas, scilicet поп solum frat-ris sed etiam amici orbitas.

Эти слова имели двойной смысл; обращаясь с ними к де Муи, королева могла обратиться с ними и к Генриху Анжуйскому. Генрих принял их на свой счет и, выражая свою признательность, поклонился.

Карл не помнил такой фразы в той речи, которую он получил несколько дней тому назад, но он не придавал серьезного значения словам Маргариты, ибо знал, что речь ее была простой учтивостью. Кроме того, латынь он знал плохо.

Маргарита продолжала:

— Adeo dolemur a te dividi ut tecum proficisci maluisse-mus. Sed idem fatum quo nunc sine ulla mora Lutetia cedere juberis, hac in urbe detinet. Proficiscere ergo, frater, proficiscere, amico, proficiscere sine nobis; proficiscentem sequentur spes et desideria nostra.

Нетрудно догадаться, что де Муи с глубоким вниманием прислушивался к словам, обращенным к посланникам, но предназначенным только ему. Генрих уже несколько раз отрицательно покачал головой, давая понять молодому гугеноту, что герцог Алансонский отказался, но одного этого движения, которое могло быть и случайным, было бы недостаточно для де Муи, если бы его не подтвердили слова Маргариты. В то время как он смотрел на Маргариту и слушал ее не только ушами, но и душой, его черные, блестевшие из-под седых бровей глаза поразили Екатерину: она вздрогнула, как от электрического тока, и больше не спускала глаз с той части зала.

«Странный человек, — говорила она себе, сохраняя выражение лица, какого требовала торжественная обстановка. — Кто он и почему он так пристально смотрит на Маргариту, а Маргарита и Генрих так пристально смотрят на него?».

Между тем, пока королева Наваррская продолжала свою речь, отвечая теперь на любезности польского посла, а Екатерина ломала голову над тем, кто мог быть этот красивый старик, к ней подошел церемониймейстер и подал благоухающее атласное саше, в которое была засунута сложенная вчетверо бумажка. Она раскрыла саше, вынула записку и прочла:

«Благодаря сердечному лекарству, которое я дал Морвелю, он немного окреп и смог написать имя человека, который был в комнате короля Наваррского, — это де Муи».

«Де Муи! — подумала королева. — Так я и знала! Но этот старик… Э, cospetto!.. Да, этот старик и есть…».

Екатерина, с остановившимися глазами и раскрытым ртом, замерла на месте.

Затем она приблизила губы к уху командира своей охраны, стоявшего рядом с ней.

— Господин де Нансе! — спокойно обратилась она к нему, — Посмотрите на пана Ласко — на того, кто сейчас говорит. Сзади него… Да… вы видите старика с белой бородой, в черном бархатном костюме?

— Да, сударыня, — ответил командир.

— Так следите за ним.

— За тем, кому король Наваррский сделал знак?

— Совершенно верно. Станьте с десятью своими людьми у ворот Лувра и, когда старик будет выходить, пригласите его от имени короля к обеду. Если он пойдет за вами, отведите его в какую-нибудь комнату и держите под арестом. Если же он будет сопротивляться, возьмите его живым или мертвым. Идите, идите!

К счастью, Генрих не слишком внимательно слушал речь Маргариты и не сводил глаз с Екатерины, не упуская ни малейшего изменения ее лица. Увидав, как упорно вглядывается королева-мать в де Муи, он забеспокоился; когда же он заметил, что она отдала какое-то приказание командиру своей охраны, он понял все.

В это мгновение он и сделал знак де Муи, который заметил де Нансе и который на языке жестов значил: «Вас узнали, спасайтесь немедленно».

Де Муи понял этот знак, совершенно естественно завершивший ту часть речи Маргариты, которая предназначалась ему. Ему не требовалось повторений — он замешался в толпе и скрылся.

Но Генрих не успокоился до тех пор, пока не увидел, что де Нансе подошел к Екатерине, и не догадался по злому выражению ее лица, что де Нансе сказал ей, что опоздал.

Торжественный прием закончился., Маргарита обменялась еще несколькими, уже неофициальными, словами с Ласко.

Король, шатаясь, встал, поклонился и вышел, опираясь на плечо Амбруаза Паре, не отходившего от Карла со времени его припадка.

Екатерина, бледная от злобы, и Генрих, безмолвный от огорчения, последовали за ним.

Герцог Алансонский держался незаметно, и Карл, не сводивший глаз с герцога Анжуйского, ни разу даже не взглянул на него.

Новый польский король чувствовал, что он гибнет. Разлученный с матерью, похищаемый северными варварами, он походил на сына Земли — Антея, потерявшего все свои силы, как только Геракл поднял его на воздух. Герцог Анжуйский полагал, что едва он переедет границу, как французский престол уйдет от него навеки.

Вот почему он не последовал за королем, а пошел к матери.

Он увидел, что она удручена и озабочена не меньше, чем он: ей не давало покоя умное, насмешливое лицо, которое она не упускала из виду во время торжества, — лицо Беарнца, которому, казалось, покровительствовала сама судьба, сметавшая с его пути королей, царственных убийц, всех врагов и все препятствия.

Увидав своего любимого сына, молча сжимавшего с мольбой свои красивые, унаследованные от нее руки, Екатерина встала и пошла к нему навстречу.

— Матушка, теперь я осужден умереть в изгнании! — воскликнул король Польский.

— Сын мой, неужели вы так скоро забыли предсказание Рене? — сказала Екатерина. — Успокойтесь, вы пробудете там недолго.

— Матушка, заклинаю вас, — взмолился герцог Анжуйский, — при первом же намеке, при первом подозрении, что французская корона может освободиться, предупредите меня…

— Будьте спокойны, сын мой, — ответила Екатерина. — Отныне и до того дня, которого мы оба ждем, в моей конюшне и днем и ночью будет стоять оседланная лошадь, а в моей передней всегда будет дежурить курьер, готовый скакать в Польшу.

IV

ОРЕСТ И ПИЛАД

Генрих Анжуйский уехал, и казалось, что мир и благоденствие снова воцарились в Лувре, у домашнего очага этой семьи Атридов.

Карл окреп настолько, что, забыв о своей меланхолии, охотился с Генрихом и беседовал с ним об охоте, когда не мог охотиться; он ставил Генриху в упрек только одно — равнодушие к соколиной охоте — и говорил, что Генрих был бы отличным королем, если бы умел так же искусно вынашивать соколов, кречетов и ястребов, как искусно наганивал он гончих и натаскивал легавых.

Екатерина снова стала хорошей матерью: нежной с Карлом и герцогом Алансонским, ласковой с Генрихом и Маргаритой; она была милостива к герцогине Неверской и г-же де Сов; ее милосердие простерлось до того, что она дважды навестила Морвеля у него дома на улице Серизе под тем предлогом, что он был ранен при выполнении ее приказа.

Маргарита продолжала свои свидания на испанский манер.

Каждый вечер она открывала окно и общалась с Ла Молем с помощью жестов или записок, а молодой человек в каждом письме напоминал своей прекрасной королеве, что она обещала ему несколько минут свидания на улице Клош-Персе в награду за его ссылку.

Только один человек в этом тихом и умиротворенном Лувре чувствовал себя одиноким и покинутым.

Человек этот был наш друг, граф Аннибал де Коконнас.

Разумеется, сознание того, что Ла Моль жив, уже кое-что значило; конечно, значило многое неизменно быть любимым герцогиней Неверской, самой веселой и самой взбалмошной женщиной на свете. Но и счастье свиданий наедине, какие дарила ему прекрасная герцогиня, и мир, который вносила в его душу Маргарита разговорами о судьбе их общего друга, не стоили в глазах пьемонтца и одного часа, проведенного с Ла Молем у их друга Ла Юрьера за кружкой сладкого вина, или одной из тех прогулок по глухим темным местам Парижа, где порядочный дворянин рисковал своей шкурой, своим кошельком или своим костюмом.

К стыду человеческой природы надо признаться, что герцогиня Неверская нелегко переносила соперничество Ла Моля. Это вовсе не значит, что она ненавидела провансальца — напротив: невольно повинуясь, подобно всем женщинам, непреодолимому влечению кокетничать с любовником другой женщины, в особенности если эта женщина — их подруга, она отнюдь не скупилась для Ла Моля на огонь своих изумрудных глаз, и сам Коконнас мог бы позавидовать откровенным рукопожатиям и обилию любезностей, которыми дарила герцогиня его друга в те дни, когда она капризничала и звезда пьемонтца, казалось, тускнела на горизонте его прекрасной возлюбленной, но Коконнас, готовый зарезать хоть пятнадцать человек ради одного взгляда своей дамы, был настолько не ревнив к Ла Молю, что при подобной смене настроения герцогини частенько предлагал ему на ухо такие вещи, что провансальца бросало в жар.

Отсутствие Ла Моля лишило Анриетту всех прелестей, которые давало ей общество Коконнаса, другими словами — ее неиссякаемого веселья, и бесконечного разнообразия в наслаждениях. В один прекрасный день она явилась к Маргарите, дабы умолить ее вернуть третье необходимое звено, без коего ум и сердце Коконнаса хиреют день ото дня.

Маргарита, неизменно любезная и к тому же побуждаемая мольбами самого Ла Моля и желанием своего сердца, назначила Анриетте свидание на следующий день в доме с двумя выходами, чтобы поговорить обстоятельно и так, чтобы никто не мог их прервать.

Коконнас без особой благодарности получил записку от Анриетты, приглашавшей его на улицу Тизон в половине десятого вечера. Тем не менее он отправился на место свидания, где и застал Анриетту, уже разгневанную тем, что она явилась первой.

— Фи, сударь! — сказала она. — Как это невоспитанно — заставлять ждать… Я уж не говорю — принцессу… А просто женщину!

— Ждать! Вот тебе раз! Это вы так считаете! — сказал Коконнас. — А я, напротив, побьюсь об заклад, что мы пришли слишком рано.

— Я? Да.

— И я тоже! Бьюсь об заклад, что сейчас всего-навсего десять.

— Да, но в моей записке было сказано: половина десятого.

— Я и вышел из Лувра в девять часов, потому что, кстати сказать, я состою на службе у герцога Алансонского, и по этой-то причине я через час вынужден буду вас покинуть.

— И вы от этого в восторге?

— Честное слово, нет. Герцог Алансонский очень угрюмый и очень капризный господин, и я предпочитаю, чтобы меня ругали такие прелестные губки, как ваши, чем такой перекошенный рот, как у него.

— Ну, ну! Так-то лучше… — заметила герцогиня. — Да! Вы сказали, что вышли из Лувра в девять часов?

— Ах, Боже мой, конечно! Я намеревался идти прямо сюда, как вдруг на углу улицы Гренель увидел человека, похожего на Ла Моля!

— Прекрасно! Опять Ла Моль!

— Всегда Ла Моль, с вашего или без вашего позволения!

— Грубиян!

— Прекрасно! — сказал Коконнас. — Значит, снова начнем обмен любезностями.

— Нет, но с меня довольно ваших рассказов!

— Да ведь я рассказываю не по своему желанию — это вам желательно знать, почему я опоздал.

— Конечно! Разве я должна приходить первой?

— Так-то оно так. Но ведь вам некого было искать!

— Вы несносны, дорогой мой! Ну, продолжайте. Итак, на углу улицы Гренель вы заметили человека, похожего на Ла Моля… А что у вас на камзоле? Кровь?

— Ну да! Это какой-то субъект упал и обрызгал меня.

— Вы дрались?

— Разумеется.

— Из-за вашего Ла Моля?

— А из-за кого же, по-вашему, мне драться? Из-за женщины?

— Спасибо!

— Так вот, я следую за человеком, который имел неосторожность походить на моего друга. Я настигаю его на улице Кокийер, обгоняю его и при свете из какой-то лавчонки заглядываю ему в рожу. Не он!

— Ну что ж, вы хорошо сделали.

— Да, но ему-то от этого было плохо! «Сударь, — сказал я ему, — вы просто-напросто хлыщ, коль скоро вы позволяете себе походить издали на моего друга Ла Моля: он истый кавалер, а кто увидит вблизи вас, тот подумает, что вы просто бродяга». Тут он выхватил шпагу, я тоже. После третьего выпада невежа упал и забрызгал меня кровью.

— Но вы по крайней мере оказали ему помощь?

— Я только хотел это сделать, как вдруг мимо нас проскакал всадник. О, на сей раз, герцогиня, я был уверен, что это Ла Моль! К несчастью, конь скакал галопом. Я бросился бежать за всадником, а люди, собравшиеся посмотреть, каков я в бою, побежали за мной. Но так как вся эта сволочь следовала за мной по пятам и орала, меня могли принять за вора, так что я вынужден был обернуться и обратить ее в бегство, а на это я потратил некоторое время. В это-то самое время всадник исчез. Я бросился его разыскивать, принялся разузнавать, расспрашивать, объяснял, какой масти его конь — все впустую! Напрасный труд — никто его не заметил. Наконец, выбившись из сил, я пришел сюда.

— Выбившись из сил! — повторила герцогиня. — Как это любезно!

— Послушайте, дорогой Друг, — сказал Коконнас, небрежно раскидываясь в кресле, — вы опять собираетесь поедом есть меня из-за бедняги Ла Моля! И вы неправы, потому что дружба — это, знаете… Эх, были бы у меня ум и образование моего бедного друга, я бы нашел такое сравнение, которое помогло бы вам понять мою мысль… Видите ли, дружба — это звезда, а любовь… любовь… — ага! нашел сравнение! — а любовь — это только свечка. Вы мне возразите, что бывают разные сорта…

— Сорта любви?

— Нет… Свечей… И что среди них бывают и первосортные: например, розовые; возьмем розовые… они лучше; но даже и розовая свеча сгорает, а звезда сияет вечно. На это вы мне ответите, что если сгорит одна свеча, ее можно заменить целым факелом.

— Господин де Коконнас, вы фат!

— Э!

— Господин де Коконнас, вы наглец!

— Э-э!

— Господин де Коконнас, вы негодяй!

— Герцогиня, предупреждаю вас: вы заставите меня втройне сожалеть об отсутствии Ла Моля!

— Вы меня больше не любите!

— Напротив, герцогиня, вы понятия не имеете, что я боготворю вас. Но я могу любить вас, любить нежно, боготворить, а в свободное время расхваливать моего друга.

— Значит «свободным временем» вы называете то время, которое проводите со мной?

— Что прикажете делать! Бедняга Ла Моль не выходит у меня из головы!

— Это ничтожество вам дороже меня! Слушайте, Аннибал: я вас ненавижу! Будьте откровенны и смело скажите, что он вам дороже! Аннибал, предупреждаю вас: если вам что-нибудь на свете дороже меня…

— Анриетта, прекраснейшая из герцогинь! Поверьте мне: ради вашего спокойствия не задавайте мне нескромных вопросов! Вас я люблю больше всех женщин, а Ла Моля люблю больше всех мужчин.

— Хорошо сказано! — внезапно произнес чей-то голос. Шелковая узорчатая портьера перед большой раздвижной дверью в толще стены, закрывавшей вход в другую комнату, приподнялась, и в дверной раме показался Ла Моль, как прекрасный тициановский портрет в золоченой раме.

— Ла Моль! — крикнул Коконнас, не обращая внимания на Маргариту и не тратя времени на то, чтобы поблагодарить ее за сюрприз, который она ему устроила. — Ла Моль, друг мой! Милый мой Ла Моль!

И он бросился в объятия своего друга, опрокинув кресло, на котором сидел, а заодно и стол, стоявший у него на дороге. Ла Моль, в свою очередь, порывисто сжал его в объятиях, но все же, не выпуская его из объятий, обратился к герцогине Неверской:

— Простите меня, герцогиня, если мое имя порой нарушало мир в вашем очаровательном союзе. Конечно, — продолжал он, с неизъяснимой нежностью взглянув на Маргариту, — я повидался бы с вами раньше, но это зависело не от меня.

— Как видишь, Анриетта, я сдержала свое слово: вот он, — вмешалась Маргарита.

— Неужели этим счастьем я обязан только просьбам герцогини? — спросил Ла Моль.

— Только ее просьбам, — ответила Маргарита. — Но вам, Ла Моль, я позволяю не верить ни одному слову из того, что я сказала.

Тут Коконнас, который за это время успел раз десять прижать своего друга к сердцу, раз двадцать обойти вокруг него и даже поднес к его лицу канделябр, чтобы всласть на него наглядеться, наконец встал на колени перед Маргаритой и поцеловал подол ее платья.

— Ах, как хорошо! — воскликнула герцогиня Неверская. — Ну, теперь я не буду такой несносной!

— Черт побери! — вскричал Коконнас. — Для меня вы всегда будете обожаемой! Я скажу это от чистого сердца, и будь при этом хоть тридцать поляков, сарматов и прочих гиперборейских варваров, я заставлю их признать вас королевой красавиц!

— Эй, Коконнас! Легче, легче! — сказал Ла Моль. — А королева Маргарита?

— О, я не откажусь от своих слов! — воскликнул Коконнас свойственным только ему шутовским тоном. — Герцогиня Анриетта — королева красавиц, королева Маргарита — краса королев.

Но что бы ни говорил и что бы ни делал наш пьемонтец, он весь отдавался счастью вновь видеть своего любимого Ла Моля и не сводил с него глаз.

— Идем, идем, прекрасная королева! — заговорила герцогиня Неверская. — Оставим этих молодых людей, связанных идеальной дружбой, и пусть они поговорят часок наедине; им столько надо сказать друг другу, что они не дадут нам поговорить. Уйти от них нам нелегко, но, уверяю, это единственное средство вылечить господина Аннибала. Сделайте это ради меня, государыня, я имею глупость любить этого гадкого человека, как его называет его же друг Ла Моль.

Маргарита шепнула несколько слов на ухо Ла Молю, который, как ни жаждал он вновь увидеть своего друга, теперь предпочел бы, чтобы нежность Коконнаса была не столь требовательной… А Коконнас в это время старался с помощью всевозможных увещаний вернуть на уста Анриетты искреннюю улыбку и вернуть ее ласковую речь, чего и добился без труда.

После этого обе женщины вышли в соседнюю комнату, где их ожидал ужин.

Два друга остались наедине.

Читатель прекрасно понимает, что первое, о чем спросил Коконнас своего друга, были подробности того рокового вечера, который едва не стоил Ла Молю жизни. По мере того, как продолжалось повествование Ла Моля, пьемонтец все сильнее дрожал, хотя, как известно читателю, взволновать его было нелегко.

— Почему же ты бежал куда глаза глядят и причинил мне столько горя, вместо того, чтобы спрятаться у нашего господина? — спросил он. — Герцог ведь защищал тебя, стало быть, он бы тебя и спрятал. Я бы жил вместе с тобой, а моя притворная печаль ввела бы в заблуждение всех луврских дураков.

— У нашего господина? — тихо переспросил Ла Моль. — У герцога Алансонского?

— Ну да! Судя по тому, что он мне сказал, я не мог не думать, что ты обязан ему жизнью.

— Жизнью я обязан королю Наваррскому, — возразил Ла Моль.

— Вот оно что! — сказал Коконнас. — А ты уверен в этом?

— Вполне.

— Ах, какой добрый, какой чудный король! Но какое же участие принимал в этом деле герцог Алансонский?

— Он держал шнурок, чтобы задушить меня.

— Черт побери! — воскликнул Коконнас. — Ла Моль, да уверен ли ты в том, что говоришь? Как! Этот бледный герцог, этот брюзга, этот червяк вздумал задушить моего друга! Черт побери! Завтра же я скажу ему, что я об этом думаю!

— Ты сошел с ума!

— Да, верно, он, пожалуй, начнет все сначала… А впрочем, все равно: этому не бывать!

— Ну, ну, Коконнас, успокойся и постарайся не забыть, что пробило половину двенадцатого и что ты сегодня на службе!

— Стану я думать о службе! Прекрасно! Пускай себе ждет! Моя служба! Чтобы я служил человеку, который держал в руках веревку для тебя!.. Да ты шутишь!.. Нет!.. Это Провидение: оно предначертало, что я должен был вновь встретиться с тобой, чтобы больше уже не расставаться. Я остаюсь здесь.

— Подумай хорошенько, несчастный! Ведь ты не пьян.

— К счастью. Будь я пьян, я бы поджег Лувр!

— Послушай, Аннибал, — настаивал Ла Моль, — будь благоразумен! Возвращайся в Лувр. Служба — вещь священная.

— А ты вернешься туда вместе со мной?

— Это невозможно!

— Разве они все еще собираются тебя убить?

— Не думаю! Я слишком мало значу, чтобы против меня был настоящий заговор, принято серьезное решение.

В капризную минуту им захотелось меня убить, вот и все: принцы просто были веселы в тот вечер!

— И что же ты делаешь?

— Я? Да ничего! Брожу, прогуливаюсь.

— Отлично! Я тоже буду прогуливаться и тоже буду бродить! Превосходное занятие! К тому же, если кто-нибудь на тебя нападет, нас будет двое, и мы им покажем! Пусть только явится, это насекомое — твой герцог! Я его пришпилю к стене, как бабочку!

— Тогда хоть попроси его дать тебе отставку.

— Да, и притом окончательную!

— В таком случае, предупреди его, что ты с ним расстаешься.

— Совершенно верно. Согласен. Сейчас напишу ему.

— Знаешь, Коконнас, это неучтиво — писать принцу крови.

— Именно крови! Крови моего друга! Ну погоди! — трагически вращая глазами, крикнул Коконнас. — Погоди! Стану я думать об этикете!

«И в самом деле, — подумал Ла Моль. — Через несколько дней ему не будет дела ни до принца, ни до кого-нибудь еще; ведь если он захочет ехать с нами, мы возьмем его с собой».

А Коконнас взял перо и, уже без возражений своего друга, легко сочинил образчик красноречия, который мы предлагаем вниманию наших читателей:

«Ваше высочество! Человеку, столь хорошо знакомому с античными авторами, как вы, Ваше высочество, несомненно, известна трогательная история Ореста и Пилада — двух героев, прославившихся как своими несчастиями, так и своей дружбой. Мой друг Ла Моль несчастен не менее, чем Орест, а я питаю к нему не менее нежные дружеские чувства, нежели питал к Оресту Пилад. Друг же мой в настоящее время занят делами весьма важными и требующими моей помощи. Бросить его я не могу. А посему я, с дозволения Вашего высочества, ухожу в отставку, ибо решил связать свою судьбу с судьбой моего друга, куда бы она меня ни повела; этим я хочу доказать Вашему высочеству, сколь велика сила, отрывающая меня от службы Вам, вследствие чего я не отчаиваюсь получить прощение и осмеливаюсь с почтением именовать себя по-прежнему».Вашего королевского высочества герцога нижайшим и покорнейшим слугой, графом Аннибалом де Коконнасом, неразлучным другом графа де Ла Моля.

Закончив этот шедевр эпистолярного жанра, Коконнас прочитал его вслух Ла Молю, Ла Моль только пожал плечами.

— Ну, что скажешь? — спросил Коконнас, не заметив или сделав вид, что не заметил этого.

— Скажу, что герцог Алансонский посмеется над нами, — ответил Ла Моль.

— Над нами?

— Над обоими.

— По-моему, это все-таки лучше, чем душить нас поодиночке.

— Э, одно другому не мешает, — со смехом заметил Ла Моль.

— Ну, да ладно! Будь что будет, а письмо я завтра утром отправлю!.. Куда же мы пойдем ночевать?

— К Ла Юрьеру. Помнишь, в ту комнатку, где ты хотел пырнуть меня кинжалом, когда мы еще не были Орестом и Пиладом?

— Хорошо, я пошлю в Лувр письмо с нашим хозяином. В эту минуту дверь снова раздвинулась.

— Ну, как поживают Орест и Пилад? — хором спросили обе дамы.

— Черт побери! Мы умираем от голода и любви! На следующий день, в девять утра, Ла Юрьер действительно отнес в Лувр почтительнейшее послание графа Аннибала де Коконнаса.

V

ОРТОН

Хотя отказ герцога Алансонского бежать ставил под угрозу все дело и даже самую жизнь Генриха, Генрих сблизился с герцогом еще теснее.

Заметив это, Екатерина заключила, что оба принца не только поладили, но и составили заговор. Она принялась расспрашивать Маргариту, но Маргарита оказалась достойной ее дочерью: главным талантом королевы Наваррской было умение избегать скользких разговоров, поэтому она крайне настороженно отнеслась к вопросам матери и ответила на них так, что Екатерина запуталась окончательно.

Таким образом, флорентийке не оставалось ничего другого, как руководствоваться своим чутьем интриги, которое она привезла с собой из Тосканы, самого интриганского из маленьких государств той эпохи, и чувством ненависти, которое она приобрела при французском дворе — дворе, который был расколот борьбой различных интересов и взглядов сильнее, чем любой другой двор того времени.

Прежде всего она поняла, что сила Беарнца частично заключается в его союзе с герцогом Алансонским, и решила их разъединить.

С того дня, как она приняла это решение, она начала вылавливать своего сына с терпением и талантом рыболова, который, забросив грузила невода подальше от рыбы, незаметно подтягивает их со всех сторон до тех пор, пока не окружит свою добычу.

Герцог Франсуа заметил, что мать удвоила нежность, и сделал шаг ей навстречу. Что же касается Генриха, то он притворился, что ничего не замечает, и стал следить за своим союзником еще внимательнее, чем прежде.

Каждый ждал какого-нибудь события.

А покуда каждый ожидал этого события, вполне определенного для одних и только вероятного для других, в одно прекрасное утро, когда вставало розовое солнце, разливая мягкое тепло и тот сладкий аромат, который предвещает погожий день, какой-то бледный человек, опираясь на палку, вышел из домика, стоявшего за Арсеналом, и с трудом поплелся по улице Пти-Мюз.

Подойдя к Сент-Антуанским воротам, он прошел вдоль аллеи болотистым лугом, окружавшим рвы Бастилии, оставил слева большой бульвар и вошел в Арбалетный сад, где его встретил сторож и почтительно его приветствовал.