КОРСИКАНСКИЙ ЛЮДОЕД

Людовик XVIII, увидев отчаянное лицо министра полиции, с силой оттолкнул стол, за которым сидел.

— Что с вами, барон? — воскликнул он. — Почему вы в таком смятении? Неужели из-за догадок герцога Блакаса, которые подтверждает господин де Вильфор?

Герцог тоже быстро подошел к барону, но страх придворного пересилил злорадство государственного деятеля: в самом деле, положение было таково, что несравненно лучше было самому оказаться посрамленным, чем видеть посрамленным министра полиции.

— Ваше величество… — пролепетал барон.

— Говорите! — сказал король.

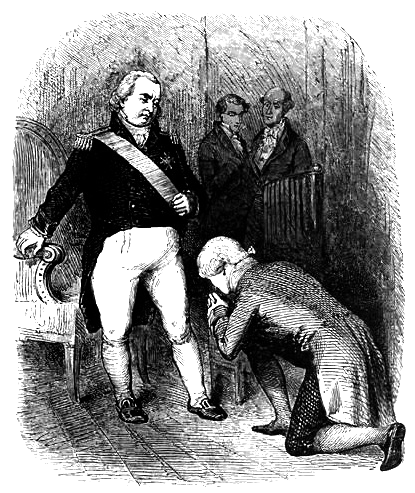

Тогда министр полиции, уступая чувству отчаяния, бросился на колени перед Людовиком XVIII, который отступил назад и нахмурил брови.

— Заговорите вы или нет? — спросил он.

— Ах, ваше величество! Какое несчастье! Что мне делать? Я безутешен!

— Милостивый государь, — сказал Людовик XVIII, — я вам приказываю говорить.

— Ваше величество, узурпатор покинул остров Эльба двадцать восьмого февраля и пристал к берегу первого марта.

— Где? — быстро спросил король.

— Во Франции, ваше величество, в маленькой гавани близ Антиба, в заливе Жуан.

— Первого марта узурпатор высадился во Франции близ Антиба, в заливе Жуан, в двухстах пятидесяти лье от Парижа, а вы узнали об этом только нынче, третьего марта!.. Нет, милостивый государь, этого не может быть; либо вас обманули, либо вы сошли с ума.

— Увы, ваше величество, это совершенная правда!

Людовик XVIII задрожал от гнева и страха и порывисто вскочил, словно неожиданный удар поразил его вдруг в самое сердце.

— Во Франции! — закричал он. — Узурпатор во Франции! Стало быть, за этим человеком не следили? Или, почем знать, были с ним заодно?

— Сир, — воскликнул герцог Блакас, — такого человека, как барон Дандре, нельзя обвинять в измене! Ваше величество, все мы были слепы, и министр полиции поддался общему ослеплению, вот и все!

— Однако… — начал Вильфор, но вдруг осекся, — простите великодушно, ваше величество, — сказал он с поклоном. — Мое усердие увлекло меня; прошу ваше величество простить меня.

— Говорите, сударь, говорите смело, — сказал король. — Вы один предуведомили нас о несчастье; помогите нам найти средство отразить его.

— Ваше величество, узурпатора на юге ненавидят; полагаю, что если он решится идти через юг, то легко будет поднять против него Прованс и Лангедок.

— Верно, — сказал министр, — но он идет через Гап и Систерон.

— Идет! — прервал король. — Стало быть, он идет на Париж?

Министр полиции не ответил ничего, что было равносильно признанию.

— А Дофине? — спросил король, обращаясь к Вильфору. — Можно ли, по-вашему, и эту провинцию поднять, как Прованс?

— Мне горько говорить вашему величеству жестокую правду, но настроение в Дофине много хуже, чем в Провансе и в Лангедоке. Горцы — бонапартисты, ваше величество.

— Он был хорошо осведомлен, — прошептал король. — А сколько у него войска?

— Не знаю, ваше величество, — отвечал министр полиции.

— Как не знаете? Вы забыли справиться об этом? Правда, это не столь важно, — прибавил король с убийственной улыбкой.

— Ваше величество, я не мог об этом справиться; депеша сообщает только о высадке узурпатора и о пути, по которому он идет.

— А как вы получили депешу? — спросил король.

Министр опустил голову и покраснел, как рак.

— По телеграфу, ваше величество.

Людовик XVIII сделал шаг вперед и скрестил руки на груди, как Наполеон.

— Итак, — сказал он, побледнев от гнева, — семь союзных армий ниспровергли этого человека; чудом возвратился я на престол моих предков после двадцатипятилетнего изгнания; все эти двадцать пять лет я изучал, обдумывал, узнавал людей и дела той Франции, которая была мне обещана, — и для чего? Для того чтобы в ту минуту, когда я достиг цели моих желаний, сила, которую я держал в руках, разразилась громом и разбила меня!

— Ваше величество, это рок, — пробормотал министр, чувствуя, что такое бремя, невесомое для судьбы, достаточно, чтобы раздавить человека.

— Стало быть, то, что говорили про нас наши враги, справедливо: мы ничему не научились, ничего не забыли! Если бы меня предали, как его, я мог бы еще утешиться. Но быть среди людей, которых я осыпал почестями, которые должны бы беречь меня больше, чем самих себя, ибо мое счастье — их счастье: до меня они были ничем, после меня опять будут ничем, — и погибнуть из-за их беспомощности, их глупости! Да, милостивый государь, вы правы, это — рок!

Министр, не смея поднять голову, слушал эту грозную отповедь. Блакас отирал пот с лица; Вильфор внутренне улыбался, чувствуя, что значение его возрастает.

— Пасть, — продолжал Людовик XVIII, который с первого взгляда измерил глубину пропасти, разверзшейся перед монархией, — пасть и узнать о своем падении по телеграфу! Мне было бы легче взойти на эшафот, как мой брат, Людовик XVI, чем спускаться по тюильрийской лестнице под бичом насмешек… Вы не знаете, милостивый государь, что значит во Франции стать посмешищем, а между тем вам следовало это знать.

— Ваше величество, — бормотал министр, — пощадите!..

— Подойдите, господин де Вильфор, — продолжал король, обращаясь к молодому человеку, который неподвижно стоял поодаль, следя за разговором, который касался судьбы целого государства, — подойдите и скажите ему, что можно было знать наперед все то, чего он не знал.

— Ваше величество, физически невозможно было предугадать замыслы, которые узурпатор скрывал решительно от всех.

— Физически невозможно! Какой веский довод! К сожалению, веские доводы то же, что и люди с весом, я узнаю им цену. Министру, имеющему в своем распоряжении целое управление, департаменты, агентов, сыщиков, шпионов и секретный фонд в полтора миллиона франков, невозможно знать, что делается в шестидесяти милях от берегов Франции? Вот молодой человек, у которого не было ни одного из этих средств, и он, простой судейский чиновник, знал больше, чем вы со всей вашей полицией, и он спас бы мою корону, если бы имел право, как вы, распоряжаться телеграфом.

Взгляд министра полиции с выражением глубочайшей досады обратился на Вильфора, который склонил голову со скромностью победителя.

— Про вас я не говорю, Блакас, — продолжал король, — если вы ничего и не открыли, то по крайней мере были настолько умны, что упорствовали в своих подозрениях; другой, может быть, отнесся бы к сообщению господина де Вильфора, как к пустякам, или подумал бы, что оно внушено корыстным честолюбием.

Это был намек на те слова, которые министр полиции с такой уверенностью произнес час тому назад.

Вильфор понял игру короля. Другой, может быть, упоенный успехом, дал бы увлечь себя похвалами; но он боялся нажить смертельного врага в министре полиции, хотя и чувствовал, что тот погиб безвозвратно. Однако министр, не умевший, в полноте власти, предугадать замыслы Наполеона, мог, в судорогах своей агонии, проникнуть в тайну Вильфора: для этого ему стоило только допросить Дантеса. Поэтому, вместо того чтобы добить министра, он пришел ему на помощь.

— Ваше величество, — сказал Вильфор, — стремительность событий доказывает, что только бог, послав бурю, мог остановить их. То, что вашему величеству угодно приписывать моей проницательности, всего-навсего дело случая; я только воспользовался этим случаем как преданный слуга. Не цените меня выше, чем я заслуживаю, сир, чтобы потом не разочароваться в вашем первом впечатлении.

Министр полиции поблагодарил Вильфора красноречивым взглядом, а Вильфор понял, что успел в своем намерении и, не утратив благодарности короля, приобрел друга, на которого в случае нужды мог надеяться.

— Пусть будет так, — сказал король. — А теперь, господа, — продолжал он, обращаясь к де Блакасу и министру полиции, — вы мне более не нужны, можете идти… То, что теперь остается делать, относится к ведению военного министра.

— К счастью, — сказал герцог, — мы можем надеяться на армию: вашему величеству известно, что все донесения свидетельствуют о ее преданности вашей короне.

— Не говорите мне о донесениях; теперь я знаю, как им можно верить. Да, кстати о донесениях, барон: какие новости об улице Сен-Жак?

— Об улице Сен-Жак! — невольно воскликнул Вильфор, но тотчас спохватился: — Простите, сир, преданность вашему величеству то и дело заставляет меня забывать не о моем уважении, оно слишком глубоко запечатлено в моем сердце, но о правилах этикета.

— Прошу вас, — отвечал король, — сегодня вы приобрели право спрашивать.

— Сир, — начал министр полиции, — я как раз хотел доложить сегодня вашему величеству о новых сведениях, собранных по этому делу, но внимание вашего величества было отвлечено грозным событием в заливе Жуан; теперь эти сведения уже не могут представлять для вашего величества никакого интереса.

— Напротив, — отвечал король, — это дело имеет, мне кажется, прямую связь с тем, которое теперь занимает нас, и смерть генерала Кенеля, может быть, наведет нас на след большого внутреннего заговора.

Услышав имя Кенеля, Вильфор вздрогнул.

— Действительно, ваше величество, — продолжал министр полиции, — судя по всему, это не самоубийство, как полагали сначала, а убийство. Генерал Кенель, по-видимому, исчез по выходе из бонапартистского клуба. Какой-то неизвестный приходил к нему в то утро и назначил ему свидание на улице Сен-Жак. К сожалению, камердинер, который причесывал генерала, когда незнакомца ввели в кабинет, и слышал, как он назначил свидание на улице Сен-Жак, не запомнил номера дома.

Пока министр полиции сообщал королю эти сведения, Вильфор, ловивший каждое слово, то краснел, то бледнел.

Король повернулся к нему:

— Не думаете ли вы, господин де Вильфор, что генерал Кенель, которого почитали приверженцем узурпатора, между тем как на самом деле он был всецело предан мне, мог погибнуть от руки бонапартистов?

— Это возможно, ваше величество; но неужели больше ничего не известно?

— Уже напали на след человека, назначившего свидание.

— Напали на след? — повторил Вильфор.

— Да, камердинер сообщил его приметы: это человек лет пятидесяти или пятидесяти двух, черноволосый, глаза черные, брови густые, с усами, носит синий сюртук, застегнутый доверху; в петлице — ленточка Почетного легиона. Вчера выследили человека, который в точности отвечает приметам, но он скрылся на углу улиц ла-Жюсьен и Кок-Эрон.

Вильфор с первых слов министра оперся на спинку кресла, ноги у него подкашивались, но когда он услышал, что незнакомец ушел от полиции, он облегченно вздохнул.

— Найдите этого человека, — сказал король министру полиции, — потому что, если генерал Кенель, который был бы нам сейчас так нужен, пал от руки убийц, будь то бонапартисты или кто иной, я хочу, чтобы его убийцы были жестоко наказаны.

Вильфору понадобилось все его хладнокровие, чтобы не выдать ужаса, в который повергли его последние слова короля.

— Странное дело! — продолжал король с досадой. — Полиция считает, что все сказано, когда она говорит: совершено убийство, и что все сделано, когда она прибавляет: напали на след виновных.

— В этом случае, я надеюсь, ваше величество останетесь довольны.

— Хорошо, увидим; не задерживаю вас, барон. Господин де Вильфор, вы устали после долгого пути, ступайте отдохните. Вы, верно, остановились у вашего отца?

У Вильфора потемнело в глазах.

— Нет, ваше величество, я остановился на улице Турнон, в гостинице «Мадрид».

— Но вы его видели?

— Ваше величество, я прямо поехал к герцогу Блакасу.

— Но вы его увидите?

— Не думаю, ваше величество!

— Да, правда, — сказал король, и по его улыбке видно было, что все эти вопросы заданы не без умысла. — Я забыл, что вы не в дружбе с господином Нуартье и что это также жертва, принесенная моему трону, за которую я должен вас вознаградить.

— Милость ко мне вашего величества — награда, настолько превышающая все мои желания, что мне нечего больше просить у короля.

— Все равно, мы вас не забудем, будьте спокойны; а пока, — король снял с груди крест Почетного легиона, который всегда носил на своем синем фраке, возле креста св. Людовика, над звездой Кармильской богоматери и св. Лазаря, и подал Вильфору, — пока возьмите этот крест.

— Ваше величество ошибаетесь, — сказал Вильфор, — этот крест офицерский.

— Не важно, возьмите его; у меня нет времени потребовать другой. Блакас, позаботьтесь о том, чтобы господину де Вильфору была выдана грамота.

На глазах Вильфора блеснули слезы горделивой радости; он принял крест и поцеловал его.

— Какие еще приказания угодно вашему величеству дать мне? — спросил Вильфор.

— Отдохните, а потом не забывайте, что если в Париже вы не в силах служить мне, то в Марселе вы можете оказать мне большие услуги.

— Ваше величество, — отвечал Вильфор, кланяясь, — через час я покину Париж.

— Ступайте, — сказал король, — и если бы я вас забыл (у королей короткая память), то не бойтесь напомнить о себе… Барон, прикажите позвать ко мне военного министра. Блакас, останьтесь.

— Да, сударь, — сказал министр полиции Вильфору, выходя из Тюильри. — Вы не ошиблись дверью, и карьера ваша обеспечена.

— Надолго ли? — прошептал Вильфор, раскланиваясь с министром, карьера которого была кончена, и стал искать глазами карету.

По набережной проезжал фиакр, Вильфор подозвал его, фиакр подъехал; Вильфор сказал адрес, бросился в карету и предался честолюбивым мечтам. Через десять минут он уже был у себя, велел подать лошадей через два часа и спросил завтрак.

Он уже садился за стол, когда чья-то уверенная и сильная рука дернула звонок. Слуга пошел отворять, и Вильфор услышал голос, называвший его имя.

«Кто может знать, что я в Париже?» — подумал помощник королевского прокурора. Слуга воротился.

— Что там такое? — спросил Вильфор. — Кто звонил? Кто меня спрашивает?

— Незнакомый господин и не хочет сказать своего имени.

— Как? Не хочет сказать своего имени? А что ему нужно от меня?

— Он хочет переговорить с вами.

— Со мной?

— Да.

— Он назвал меня по имени?

— Да.

— А каков он собой?

— Да человек лет пятидесяти.

— Маленький? Высокий?

— С вас ростом.

— Брюнет или блондин?

— Брюнет, темный брюнет; черные волосы, черные глаза, черные брови.

— А одет? — с живостью спросил Вильфор. — Как он одет?

— В синем сюртуке, застегнутом доверху, с лентой Почетного легиона.

— Это он! — прошептал Вильфор бледнея.

— Черт возьми! — сказал, появляясь в дверях, человек, приметы которого мы описывали уже дважды. — Сколько церемоний! Или в Марселе сыновья имеют обыкновение заставлять отцов дожидаться в передней?

— Отец! — вскричал Вильфор. — Так я не ошибся… Я так и думал, что это вы…

— А если ты думал, что это я, — продолжал гость, ставя в угол палку и кладя шляпу на стул, — то позволь тебе сказать, милый Жерар, что с твоей стороны не очень-то любезно заставлять меня дожидаться.

— Идите, Жермен, — сказал Вильфор.

Слуга удалился с выражением явного удивления.

XII

ОТЕЦ И СЫН

Господин Нуартье — ибо это действительно был он — следил глазами за слугою, пока дверь не закрылась за ним; потом, опасаясь, вероятно, чтобы слуга не стал подслушивать из передней, он снова приотворил дверь: предосторожность оказалась не лишней, и проворство, с которым Жермен ретировался, не оставляло сомнений, что и он не чужд пороку, погубившему наших праотцев. Тогда г-н Нуартье собственноручно затворил дверь из передней, потом запер на задвижку дверь в спальню и, наконец, подал руку Вильфору, глядевшему на него с изумлением.

— Знаешь, Жерар, — сказал он сыну с улыбкой, истинный смысл которой трудно было определить, — нельзя сказать, чтобы ты был в восторге от встречи со мной.

— Что вы, отец, я чрезвычайно рад; но я, признаться, так мало рассчитывал на ваше посещение, что оно меня несколько озадачило.

— Но, мой друг, — продолжал г-н Нуартье, садясь в кресло, — я мог бы сказать вам то же самое. Как? Вы мне пишете, что ваша помолвка назначена в Марселе на двадцать восьмое февраля, а третьего марта вы в Париже?

— Да, я здесь, — сказал Жерар, придвигаясь к г-ну Нуартье, — но вы на меня не сетуйте; я приехал сюда ради вас, и мой приезд спасет вас, быть может.

— Вот как! — отвечал г-н Нуартье, небрежно развалившись в кресле. — Расскажите же мне, господин прокурор, в чем дело; это очень любопытно.

— Вы слыхали о некоем бонапартистском клубе на улице Сен-Жак?

— В номере пятьдесят третьем? Да; я его вице-президент.

— Отец, ваше хладнокровие меня ужасает.

— Что ты хочешь, милый? Человек, который был приговорен к смерти монтаньярами, бежал из Парижа в возе сена, прятался в бордоских равнинах от ищеек Робеспьера, успел привыкнуть ко многому. Итак, продолжай. Что же случилось в этом клубе на улице Сен-Жак?

— Случилось то, что туда пригласили генерала Кенеля и что генерал Кенель, выйдя из дому в девять часов вечера, через двое суток был найден в Сене.

— И кто вам рассказал об этом занятном случае?

— Сам король.

— Ну, а я, — сказал Нуартье, — в ответ на ваш рассказ сообщу вам новость.

— Мне кажется, что я уже знаю ее.

— Так вы знаете о высадке его величества императора?

— Молчите, отец, умоляю вас; во-первых, ради вас самих, а потом и ради меня. Да, я знал эту новость, и знал даже раньше, чем вы, потому что я три дня скакал из Марселя в Париж и рвал на себе волосы, что не могу перебросить через двести лье ту мысль, которая жжет мне мозг.

— Три дня? Вы с ума сошли? Три дня тому назад император еще не высаживался.

— Да, но я уже знал о его намерении.

— Каким это образом?

— Из письма с острова Эльба, адресованного вам.

— Мне?

— Да, вам; и я его перехватил у гонца. Если бы это письмо попало в руки другого, быть может, вы были бы уже расстреляны.

Отец Вильфора рассмеялся.

— По-видимому, — сказал он, — Бурбоны научились у императора действовать без проволочек… Расстрелян! Друг мой, как вы спешите! А где это письмо? Зная вас, я уверен, что вы его тщательно припрятали.

— Я сжег его до последнего клочка, ибо это письмо — ваш смертный приговор.

— И конец вашей карьеры, — холодно отвечал Нуартье. — Да, вы правы, но мне нечего бояться, раз вы мне покровительствуете.

— Мало того: я вас спасаю.

— Вот как? Это становится интересно! Объяснитесь.

— Вернемся к клубу на улице Сен-Жак.

— Видно, этот клуб не на шутку волнует господ полицейских. Что же они так плохо ищут его? Давно бы нашли!

— Они его не нашли, но напали на след.

— Это сакраментальные слова, я знаю; когда полиция бессильна, она говорит, что напала на след, и правительство спокойно ждет, пока она не явится с виноватым видом и не доложит, что след утерян.

— Да, но найден труп; генерал Кенель мертв, а во всех странах мира это называется убийством.

— Убийством? Но нет никаких доказательств, что генерал стал жертвою убийства. В Сене каждый день находят людей, которые бросились в воду с отчаяния или утонули, потому что не умели плавать.

— Вы очень хорошо знаете, что генерал не утопился с отчаяния и что в январе месяце в Сене не купаются. Нет, нет, не обольщайтесь: эту смерть называют убийством.

— А кто ее так называет?

— Сам король.

— Король? Я думал, он философ и понимает, что в политике нет убийств. В политике, мой милый, — вам это известно, как и мне, — нет людей, а есть идеи; нет чувств, а есть интересы. В политике не убивают человека, а устраняют препятствие, только и всего. Хотите знать, как все это произошло? Я вам расскажу. Мы думали, что на генерала Кенеля можно положиться, нам рекомендовали его с острова Эльба. Один из нас отправился к нему и пригласил его на собрание на улицу Сен-Жак; он приходит, ему открывают весь план, отъезд с острова Эльба и высадку на французский берег; потом, все выслушав, все узнав, он заявляет, что он роялист; все переглядываются; с него берут клятву, он ее дает, но с такой неохотой, что поистине уж лучше бы он не искушал господа бога; и все же генералу дали спокойно уйти. Он не вернулся домой. Что ж вы хотите? Он, верно, сбился с дороги, когда вышел от нас, только и всего. Убийство! Вы меня удивляете, Вильфор; помощник королевского прокурора хочет построить обвинение на таких шатких уликах. Разве мне когда-нибудь придет в голову сказать вам, когда вы как преданный роялист отправляете на тот свет одного из наших: «Сын мой, вы совершили убийство!» Нет, я скажу: «Отлично, милостивый государь, вы победили; очередь за нами».

— Берегитесь, отец; когда придет наша очередь, мы будем безжалостны.

— Я вас не понимаю.

— Вы рассчитываете на возвращение узурпатора?

— Не скрою.

— Вы ошибаетесь, он не сделает и десяти лье в глубь Франции; его выследят, догонят и затравят, как дикого зверя.

— Дорогой друг, император сейчас на пути в Гренобль; десятого или двенадцатого он будет в Лионе, а двадцатого или двадцать пятого в Париже.

— Население подымется…

— Чтобы приветствовать его.

— У него горсточка людей, а против него вышлют целые армии.

— Которые с кликами проводят его до столицы; поверьте мне, Жерар, вы еще ребенок; вам кажется, что вы все знаете, когда телеграф через три дня после высадки сообщает вам: «Узурпатор высадился в Каннах с горстью людей, за ним выслана погоня». Но где он? Что он делает? Вы ничего не знаете. Вы только знаете, что выслана погоня. И так за ним будут гнаться до самого Парижа без единого выстрела.

— Гренобль и Лион — роялистские города, они воздвигнут перед ним непреодолимую преграду.

— Гренобль с радостью распахнет перед ним ворота; весь Лион выйдет ему навстречу. Поверьте мне, мы осведомлены не хуже вас, и наша полиция стоит вашей. Угодно вам доказательство: вы хотели скрыть от меня свой приезд, а я узнал о нем через полчаса после того, как вы миновали заставу. Вы дали свой адрес только кучеру почтовой кареты, а мне он известен, как явствует из того, что я явился к вам в ту самую минуту, когда вы садились за стол. Поэтому позвоните и спросите еще прибор; мы пообедаем вместе.

— В самом деле, — отвечал Вильфор, глядя на отца с удивлением, — вы располагаете самыми точными сведениями.

— Да это очень просто; вы, стоящие у власти, владеете только теми средствами, которые можно купить за деньги; а мы, ожидающие власти, располагаем всеми средствами, которые дает нам в руки преданность, которые нам дарит самоотвержение.

— Преданность? — повторил Вильфор с улыбкой.

— Да, преданность; так для приличия называют честолюбие, питающее надежды на будущее.

И отец Вильфора, видя, что тот не зовет слугу, сам протянул руку к звонку.

Вильфор удержал его.

— Подождите, отец, еще одно слово.

— Говорите.

— Как наша полиция ни плоха, она знает одну страшную тайну.

— Какую?

— Приметы того человека, который приходил за генералом Кенелем в тот день, когда он исчез.

— Вот как! Она их знает? Да неужели? И какие же это приметы?

— Смуглая кожа, волосы, бакенбарды и глаза черные, синий сюртук, застегнутый доверху, ленточка Почетного легиона в петлице, широкополая шляпа и камышовая трость.

— Ага! Полиция это знает? — сказал Нуартье. — Почему же в таком случае она не задержала этого человека?

— Потому что он ускользнул от нее вчера или третьего дня на углу улицы Кок-Эрон.

— Недаром я вам говорил, что ваша полиция — дура.

— Да, но она в любую минуту может найти его.

— Разумеется, — сказал Нуартье, беспечно поглядывая кругом. — Если этот человек не будет предупрежден, но его предупредили. Поэтому, — прибавил он с улыбкой, — он изменит лицо и платье.

При этих словах он встал, снял сюртук и галстук, подошел к столу, на котором лежали вещи из дорожного несессера Вильфора, взял бритву, намылил себе щеки и твердой рукой сбрил уличающие его бакенбарды, имевшие столь важное значение для полиции.

Вильфор смотрел на него с ужасом, не лишенным восхищения.

Сбрив бакенбарды, Нуартье изменил прическу; вместо черного галстука повязал цветной, взяв его из раскрытого чемодана; снял свой синий двубортный сюртук и надел коричневый однобортный сюртук Вильфора; примерил перед зеркалом его шляпу с загнутыми полями и, видимо, остался ею доволен; свою палку он оставил в углу за камином, а вместо нее в руке его засвистала легкая бамбуковая тросточка, сообщавшая походке изящного помощника королевского прокурора ту непринужденность, которая являлась его главным достоинством.

— Ну что? — сказал он, оборачиваясь к ошеломленному Вильфору. — Как ты думаешь, опознает меня теперь полиция?

— Нет, отец, — пробормотал Вильфор, — по крайней мере надеюсь.

— А что касается этих вещей, которые я оставляю на твое попечение, то я полагаюсь на твою осмотрительность. Ты сумеешь припрятать их.

— Будьте покойны! — сказал Вильфор.

— И скажу тебе, что ты, пожалуй, прав; может быть, ты и в самом деле спас мне жизнь, но не беспокойся, мы скоро поквитаемся.

Вильфор покачал головой.

— Не веришь?

— По крайней мере надеюсь, что вы ошибаетесь.

— Ты еще увидишь короля?

— Может быть.

— Хочешь прослыть у него пророком?

— Пророков, предсказывающих несчастье, плохо принимают при дворе.

— Да, но рано или поздно им отдают должное; допустим, что будет вторичная реставрация; тогда ты прослывешь великим человеком.

— Что же я должен сказать королю?

— Скажи ему вот что: «Ваше величество, вас обманывают относительно состояния Франции, настроения городов, духа армии; тот, кого в Париже вы называете корсиканским людоедом, кого еще зовут узурпатором в Невере, именуется уже Бонапартом в Лионе и императором в Гренобле. Вы считаете, что его преследуют, гонят, что он бежит; а он летит, как орел, которого он нам возвращает. Вы считаете, что его войско умирает с голоду, истощено походом, готово разбежаться; оно растет, как снежный ком. Ваше величество, уезжайте, оставьте Францию ее истинному владыке, тому, кто не купил ее, а завоевал; уезжайте, не потому, чтобы вам грозила опасность: ваш противник достаточно силен, чтобы проявить милость, а потому, что потомку Людовика Святого унизительно быть обязанным жизнью победителю Арколи, Маренго и Аустерлица». Скажи все это королю, Жерар, или, лучше, не говори ему ничего, скрой от всех, что ты был в Париже, не говори, зачем сюда ездил и что здесь делал: найми лошадей, и если сюда ты скакал, то обратно лети; вернись в Марсель ночью; войди в свой дом с заднего крыльца и сиди там тихо, скромно, никуда не показываясь, а главное — сиди смирно, потому что на этот раз, клянусь тебе, мы будем действовать, как люди сильные, знающие своих врагов. Уезжайте, сын мой, уезжайте, и в награду за послушание отцовскому велению, или, если вам угодно, за уважение к советам друга, мы сохраним за вами ваше место. Это позволит вам, — добавил Нуартье с улыбкой, — спасти меня в другой раз, если когда-нибудь на политических качелях вы окажетесь наверху, а я внизу. Прощайте, Жерар; в следующий приезд остановитесь у меня.

И Нуартье вышел с тем спокойствием, которое ни на минуту не покидало его во все продолжение этого нелегкого разговора.

Вильфор, бледный и встревоженный, подбежал к окну и, раздвинув занавески, увидел, как отец его невозмутимо прошел мимо двух-трех подозрительных личностей, стоявших на улице, вероятно, для того, чтобы задержать человека с черными бакенбардами, в синем сюртуке и в широкополой шляпе.

Вильфор, весь дрожа, не отходил от окна, пока отец его не исчез за углом. Потом он схватил оставленные отцом вещи, засунул на самое дно чемодана черный галстук и синий сюртук, скомкал шляпу и бросил ее в нижний ящик шкафа, изломал трость и кинул ее в камин, надел дорожный картуз, позвал слугу, взглядом пресек все вопросы, расплатился, вскочил в ожидавшую его карету, узнал в Лионе, что Бонапарт уже вступил в Гренобль, и среди возбуждения, царившего по всей дороге, приехал в Марсель, терзаемый всеми муками, какие проникают в сердце человека вместе с честолюбием и первыми успехами.

XIII

СТО ДНЕЙ

Нуартье оказался хорошим пророком, и все совершилось так, как он предсказывал. Всем известно возвращение с острова Эльба, возвращение странное, чудесное, без примера в прошлом и, вероятно, без повторения в будущем.

Людовик XVIII сделал лишь слабую попытку отразить жестокий удар; не доверяя людям, он не доверял и событиям. Только что восстановленная им королевская или, вернее, монархическая власть зашаталась в своих еще не окрепших устоях, и по первому мановению императора рухнуло все здание — нестройная смесь старых предрассудков и новых идей. Поэтому награда, которую Вильфор получил от своего короля, была не только бесполезна, но и опасна, и он никому не показал своего ордена Почетного легиона, хотя герцог Блакас, во исполнение воли короля, и озаботился выслать ему грамоту.

Наполеон непременно отставил бы Вильфора, если бы не покровительство Нуартье, ставшего всемогущим при императорском дворе в награду за мытарства, им перенесенные, и за услуги, им оказанные. Жирондист 1793-го и сенатор 1806 года сдержал свое слово и помог тому, кто подал ему помощь накануне.

Всю свою власть во время восстановления Империи, чье вторичное падение, впрочем, легко было предвидеть, Вильфор употребил на сокрытие тайны, которую чуть было не разгласил Дантес.

Королевский же прокурор был отставлен по подозрению в недостаточной преданности бонапартизму.

Едва императорская власть была восстановлена, то есть едва Наполеон поселился в Тюильрийском дворце, только что покинутом Людовиком XVIII, и стал рассылать свои многочисленные и разнообразные приказы из того самого кабинета, куда мы вслед за Вильфором ввели наших читателей и где на столе из орехового дерева император нашел еще раскрытую и почти полную табакерку Людовика XVIII, — как в Марселе вопреки усилиям местного начальства начала разгораться междоусобная распря, всегда тлеющая на юге; дело грозило не ограничиться криками, которыми осаждали отсиживающихся дома роялистов, и публичными оскорблениями тех, кто решался выйти на улицу.

Вследствие изменившихся обстоятельств почтенный арматор, принадлежавший к плебейскому лагерю, если и не стал всемогущ, — ибо г-н Моррель был человек осторожный и несколько робкий, как все те, кто прошел медленную и трудную коммерческую карьеру, — то все же, хоть его и опережали рьяные бонапартисты, укорявшие его за умеренность, приобрел достаточный вес, чтобы возвысить голос и заявить жалобу. Жалоба эта, как легко догадаться, касалась Дантеса.

Вильфор устоял, несмотря на падение своего начальника. Свадьба его хоть и не расстроилась, но была отложена до более благоприятных времен. Если бы император удержался на престоле, то Жерару следовало бы искать другую партию, и Нуартье нашел бы ему невесту; если бы Людовик XVIII вторично возвратился, то влияние маркиза де Сен-Мерана удвоилось бы, как и влияние самого Вильфора, — и этот брак стал бы особенно подходящим.

Таким образом, помощник королевского прокурора занимал первое место в марсельском судебном мире, когда однажды утром ему доложили о приходе г-на Морреля.

Другой поспешил бы навстречу арматору и тем показал бы свою слабость; но Вильфор был человек умный и обладал если не опытом, то превосходным чутьем. Он заставил Морреля дожидаться в передней, как сделал бы при Реставрации, не потому, что был занят, а просто потому, что принято, чтобы помощник прокурора заставлял ждать в передней. Через четверть часа, просмотрев несколько газет различных направлений, он велел позвать г-на Морреля.

Моррель думал, что увидит Вильфора удрученным, а нашел его точно таким, каким он был полтора месяца тому назад, то есть спокойным, твердым и полным холодной учтивости, а она является самой неодолимой из всех преград, отделяющих человека с положением от человека простого. Он шел в кабинет Вильфора в убеждении, что тот задрожит, увидев его, а вместо того сам смутился и задрожал при виде помощника прокурора, который ждал его, сидя за письменным столом.

Моррель остановился в дверях. Вильфор посмотрел на него, словно не узнавая. Наконец, после некоторого молчания, во время которого почтенный арматор вертел в руках шляпу, он проговорил:

— Господин Моррель, если не ошибаюсь?

— Да, сударь, это я, — отвечал арматор.

— Пожалуйста, войдите, — сказал Вильфор с покровительственным жестом, — и скажите, чему я обязан, что вы удостоили меня вашим посещением?

— Разве вы не догадываетесь? — спросил Моррель.

— Нет, нисколько не догадываюсь; но тем не менее я готов быть вам полезным, если это в моей власти.

— Это всецело в вашей власти, — сказал Моррель.

— Так объясните, в чем дело.

— Сударь, — начал Моррель, понемногу успокаиваясь, черпая твердость в справедливости своей просьбы и в ясности своего положения, — вы помните, что за несколько дней до того, как стало известно о возвращении его величества императора, я приходил к вам просить о снисхождении к одному молодому человеку, моряку, помощнику капитана на моем судне; его обвиняли, если вы помните, в сношениях с островом Эльба; подобные сношения, считавшиеся тогда преступлением, ныне дают право на награду. Тогда вы служили Людовику Восемнадцатому и не пощадили обвиняемого; это был ваш долг. Теперь вы служите Наполеону и обязаны защитить невинного; это тоже наш долг. Поэтому я пришел спросить у вас, что с ним сталось?

Вильфор сделал над собой громадное усилие.

— Как его имя? — спросил он. — Будьте добры, назовите его имя.

— Эдмон Дантес.

Надо думать, Вильфору было бы приятнее подставить лоб под пистолет противника на дуэли на расстоянии двадцати пяти шагов, чем услышать это имя, брошенное ему в лицо; однако он и глазом не моргнул.

«Никто не может обвинить меня в том, что я арестовал этого молодого человека по личным соображениям», — подумал Вильфор.

— Дантес? — повторил он. — Вы говорите Эдмон Дантес?

— Да, сударь.

Вильфор открыл огромный реестр, помещавшийся в стоявшей рядом конторке, потом пошел к другому столу, от стола перешел к полкам с папками дел и, обернувшись к арматору, спросил самым естественным голосом:

— А вы не ошибаетесь, милостивый государь?

Если бы Моррель был подогадливее или лучше осведомлен об обстоятельствах этого дела, то он нашел бы странным, что помощник прокурора удостаивает его ответом по делу, вовсе его не касающемуся; он задал бы себе вопрос: почему Вильфор не отсылает его к арестантским спискам, к начальникам тюрем, к префекту департамента? Но Моррель, тщетно искавший признаков страха, усмотрел в его поведении одну благосклонность: Вильфор рассчитал верно.

— Нет, — отвечал Моррель, — я не ошибаюсь; я знаю беднягу десять лет, а служил он у меня четыре года. Полтора месяца тому назад — помните? — я просил вас быть великодушным, как теперь прошу быть справедливым; вы еще приняли меня довольно немилостиво и отвечали с неудовольствием. В то время роялисты были неласковы к бонапартистам!

— Милостивый государь, — отвечал Вильфор, парируя удар со свойственным ему хладнокровием и проворством, — я был роялистом, когда думал, что Бурбоны не только законные наследники престола, но и избранники народа; но чудесное возвращение, которого мы были свидетелями, доказало мне, что я ошибался. Гений Наполеона победил: только любимый монарх — монарх законный.

— В добрый час, — воскликнул Моррель с грубоватой откровенностью. — Приятно слушать, когда вы так говорите, и я вижу в этом хороший знак для бедного Эдмона.

— Погодите, — сказал Вильфор, перелистывая новый реестр, — я припоминаю: моряк, так, кажется? Он еще собирался жениться на каталанке? Да, да, теперь я вспоминаю; это было очень серьезное дело.

— Разве?

— Вы ведь знаете, что от меня его повели прямо в тюрьму при здании суда.

— Да, а потом?

— Потом я послал донесение в Париж и приложил бумаги, которые были найдены при нем. Я был обязан это сделать… Через неделю арестанта увезли.

— Увезли? — вскричал Моррель. — Но что же сделали с бедным малым?

— Не пугайтесь! Его, вероятно, отправили в Фенестрель, в Пиньероль или на острова Святой Маргариты, что называется — сослали; и в одно прекрасное утро он к вам вернется и примет командование на своем корабле.

— Пусть возвращается когда угодно: место за ним. Но как же он до сих пор не возвратился? Казалось бы, наполеоновская юстиция первым делом должна освободить тех, кого засадила в тюрьму юстиция роялистская.

— Не спешите обвинять, господин Моррель, — отвечал Вильфор, — во всяком деле требуется законность. Предписание о заключении в тюрьму было получено от высшего начальства; надо от высшего же начальства получить приказ об освобождении. Наполеон возвратился всего две недели тому назад; предписания об освобождении заключенных только еще пишут.

— Но разве нельзя, — спросил Моррель, — ускорить все эти формальности? Ведь мы победили. У меня есть друзья, есть связи; я могу добиться отмены приговора.

— Приговора не было.

— Так постановления об аресте.

— В политических делах нет арестантских списков; иногда правительство заинтересовано в том, чтобы человек исчез бесследно; списки могли бы помочь розыскам.

— Так, может статься, было при Бурбонах, но теперь…

— Так бывает во все времена, дорогой господин Моррель; правительства сменяют друг друга и похожи друг на друга; карательная машина, заведенная при Людовике Четырнадцатом, действует по сей день; нет только Бастилии. Император в соблюдении тюремного устава всегда был строже, чем даже Людовик Четырнадцатый, и количество арестантов, не внесенных в списки, неисчислимо.

Такая благосклонная откровенность обезоружила бы любую уверенность, а у Морреля не было даже подозрений.

— Но скажите, господин де Вильфор, что вы мне посоветуете сделать, чтобы ускорить возвращение бедного Дантеса?

— Могу посоветовать одно: подайте прошение министру юстиции.

— Ах, господин де Вильфор! Мы же знаем, что значат прошения: министр получает их по двести в день и не прочитывает и четырех.

— Да, — сказал Вильфор, — но он прочтет прошение, посланное мною, снабженное моей припиской и исходящее непосредственно от меня.

— И вы возьметесь препроводить ему это прошение?

— С величайшим удовольствием. Дантес раньше мог быть виновен, но теперь он не виновен; и я обязан возвратить ему свободу, так же как был обязан заключить его в тюрьму.

Вильфор предотвращал таким образом опасное для него следствие, маловероятное, но все-таки возможное, — следствие, которое погубило бы его безвозвратно.

— А как нужно писать министру?

— Садитесь сюда, господин Моррель, — сказал Вильфор, уступая ему свое место. — Я вам продиктую.

— Вы будете так добры?

— Помилуйте! Но не будем терять времени, и так уж довольно потеряно.

— Да, да! Вспомним, что бедняга ждет, страдает, может быть, отчаивается.

Вильфор вздрогнул при мысли об узнике, проклинающем его в безмолвии и мраке; но он зашел слишком далеко и отступать уже нельзя было: Дантес должен был быть раздавлен жерновами его честолюбия.

— Я готов, — сказал Моррель, сев в кресло Вильфора и взявшись за перо.

И Вильфор продиктовал прошение, в котором, несомненно, с наилучшими намерениями преувеличивал патриотизм Дантеса и услуги, оказанные им делу бонапартистов. В этом прошении Дантес представал как один из главных пособников возвращения Наполеона. Очевидно, что министр, прочитав такую бумагу, должен был тотчас же восстановить справедливость, если это еще не было сделано.

Когда прошение было написано, Вильфор прочел его вслух.

— Хорошо, — сказал он, — теперь положитесь на меня.

— А когда вы отправите его?

— Сегодня же.

— С вашей припиской?

— Лучшей припиской будет, если я удостоверю, что все сказанное в прошении совершенная правда.

Вильфор сел в кресло и сделал нужную надпись в углу бумаги.

— Что же мне дальше делать? — спросил Моррель.

— Ждать, — ответил Вильфор. — Я все беру на себя.

Такая уверенность вернула Моррелю надежду; он ушел в восторге от помощника королевского прокурора и пошел известить старика Дантеса, что тот скоро увидит своего сына.

Между тем Вильфор, вместо того чтобы послать прошение в Париж, бережно сохранил его у себя; спасительное для Дантеса в настоящую минуту, оно могло стать для него гибельным впоследствии, если бы случилось то, чего можно было уже ожидать по положению в Европе и обороту, какой принимали события, — то есть вторичная реставрация.

Итак, Дантес остался узником; забытый и затерянный во мраке своего подземелья, он не слышал громоподобного падения Людовика XVIII и еще более страшного грохота, с которым рухнула Империя.

Но Вильфор зорко следил за всем, внимательно прислушивался ко всему. Два раза, за время короткого возвращения Наполеона, которое называется Сто дней, Моррель возобновлял атаку, настаивая на освобождении Дантеса, и оба раза Вильфор успокаивал его обещаниями и надеждами. Наконец наступило Ватерлоо. Моррель уже больше не являлся к Вильфору: он сделал для своего юного друга все, что было в человеческих силах; новые попытки, при вторичной реставрации, могли только понапрасну его скомпрометировать.

Людовик XVIII вернулся на престол. Вильфор, для которого Марсель был полон воспоминаний, терзавших его совесть, добился должности королевского прокурора в Тулузе; через две недели после переезда в этот город он женился на маркизе Рене де Сен-Меран, отец которой был теперь в особой милости при дворе.

Вот почему Дантес во время Ста дней и после Ватерлоо оставался в тюрьме, забытый если не людьми, то во всяком случае богом.

Данглар понял, какой удар он нанес Дантесу, когда узнал о возвращении Наполеона во Францию; донос его попал в цель, и, как все люди, обладающие известною одаренностью к преступлению и умеренными способностями в обыденной жизни, он назвал это странное совпадение «волею провидения».

Но когда Наполеон вступил в Париж и снова раздался его повелительный и мощный голос, Данглар испугался. С минуты на минуту он ждал, что явится Дантес, Дантес, знающий все, Дантес, угрожающий и готовый на любое мщение. Тогда он сообщил г-ну Моррелю о своем желании оставить морскую службу и просил рекомендовать его одному испанскому негоцианту, к которому и поступил конторщиком в конце марта, то есть через десять или двенадцать дней после возвращения Наполеона в Тюильри; он уехал в Мадрид, и больше о нем не слышали.

Фернан — тот ничего не понял. Дантеса не было, — это все, что ему было нужно. Что сталось с Дантесом? Он даже не старался узнать об этом. Все его усилия были направлены на то, чтобы обманывать Мерседес вымышленными причинами невозвращения ее жениха или же на обдумывание плана, как бы уехать и увезти ее; иногда он садился на вершине мыса Фаро, откуда видны и Марсель, и Каталаны, и мрачно, неподвижным взглядом хищной птицы смотрел на обе дороги, не покажется ли вдали красавец моряк, который должен принести с собой суровое мщение. Фернан твердо решил застрелить Дантеса, а потом убить и себя, чтобы оправдать убийство. Но он обманывался; он никогда не наложил бы на себя руки, ибо все еще надеялся.

Между тем среди всех этих горестных треволнений император громовым голосом призвал под ружье последний разряд рекрутов, и все, кто мог носить оружие, выступили за пределы Франции.

Вместе со всеми отправился в поход и Фернан, покинув свою хижину и Мерседес и терзаясь мыслью, что в его отсутствие, быть может, возвратится соперник и женится на той, кого он любит.

Если бы Фернан был способен на самоубийство, он застрелился бы в минуту разлуки с Мерседес.

Его участие к Мерседес, притворное сочувствие ее горю, усердие, с которым он предупреждал малейшее ее желание, произвели действие, какое всегда производит преданность на великодушные сердца; Мерседес всегда любила Фернана как друга; эта дружба усугубилась чувством благодарности.

— Брат мой, — сказала она, привязывая ранец к плечам каталанца, — единственный друг мой, береги себя, не оставляй меня одну на этом свете, где я проливаю слезы и где у меня нет никого, кроме тебя.

Эти слова, сказанные в минуту расставания, оживили надежды Фернана. Если Дантес не вернется, быть может, наступит день, когда Мерседес станет его женой.

Мерседес осталась одна, на голой скале, которая никогда еще не казалась ей такой бесплодной, перед безграничной далью моря. Вся в слезах, как та безумная, чью печальную повесть рассказывают в этом краю, она беспрестанно бродила вокруг Каталан; иногда останавливалась под жгучим южным солнцем, неподвижная, немая, как статуя, и смотрела на Марсель; иногда сидела на берегу и слушала стенание волн, вечное, как ее горе, и спрашивала себя: не лучше ли наклониться вперед, упасть, низринуться в морскую пучину, чем выносить жестокую муку безнадежного ожидания? Не страх удержал Мерседес от самоубийства — она нашла утешение в религии, и это спасло ее.

Кадрусса тоже, как и Фернана, призвали в армию, но он был восемью годами старше каталанца и притом женат, и потому его оставили в третьем разряде, для охраны побережья.

Старик Дантес, который жил только надеждой, с падением императора потерял последние проблески ее.

Ровно через пять месяцев после разлуки с сыном, почти в тот же час, когда Эдмон был арестован, он умер на руках Мерседес.

Моррель взял на себя похороны и заплатил мелкие долги, сделанные стариком за время болезни.

Это был не только человеколюбивый, это был смелый поступок. Весь юг пылал пожаром междоусобиц, и помочь, даже на смертном одре, отцу такого опасного бонапартиста, как Дантес, было преступлением.

XIV

АРЕСТАНТ ПОМЕШАННЫЙ И АРЕСТАНТ НЕИСТОВЫЙ

Приблизительно через год после возвращения Людовика XVIII главный инспектор тюрем производил ревизию.

Дантес в своей подземной камере слышал стук и скрип, весьма громкие наверху, но внизу различимые только для уха заключенного, привыкшего подслушивать в ночной тишине паука, прядущего свою паутину, да мерное падение водяной капли, которой нужно целый час, чтобы скопиться на потолке подземелья.

Он понял, что у живых что-то происходит; он так долго жил в могиле, что имел право считать себя мертвецом.

Инспектор посещал поочередно комнаты, камеры, казематы. Некоторые заключенные удостоились расспросов: они принадлежали к числу тех, которые, по скромности или по тупости, заслужили благосклонность начальства. Инспектор спрашивал у них, хорошо ли их кормят и нет ли у них каких-либо просьб. Все отвечали в один голос, что кормят их отвратительно и что они просят свободы. Тогда инспектор спросил, не скажут ли они еще чего-нибудь. Они покачали головой. Чего могут просить узники, кроме свободы?

Инспектор, улыбаясь, оборотился к коменданту и сказал:

— Не понимаю, кому нужны эти бесполезные ревизии? Кто видел одну тюрьму, видел сто; кто выслушал одного заключенного, выслушал тысячу; везде одно и то же: их плохо кормят и они невинны. Других у вас нет?

— Есть еще опасные или сумасшедшие, которых мы держим в подземельях.

— Что ж, — сказал инспектор с видом глубокой усталости, — исполним наш долг до конца — спустимся в подземелья.

— Позвольте, — сказал комендант, — надо взять с собой хотя бы двух солдат; иногда заключенные решаются на отчаянные поступки, хотя бы уже потому, что чувствуют отвращение к жизни и хотят, чтобы их приговорили к смерти. Вы можете стать жертвой покушения.

— Так примите меры предосторожности, — сказал инспектор.

Явились двое солдат, и все начали спускаться по такой вонючей, грязной и сырой лестнице, что уже один спуск по ней был тягостен для всех пяти чувств.

— Черт возьми! — сказал инспектор, останавливаясь. — Кто же здесь может жить?

— Чрезвычайно опасный заговорщик; нас предупредили, что это человек, способный на все.

— Он один?

— Разумеется.

— Давно он здесь?

— Около года.

— И его сразу посадили в подземелье?

— Нет, после того как он пытался убить сторожа, который носил ему пищу.

— Он хотел убить сторожа?

— Да, того самого, который нам сейчас светит. Верно, Антуан? — спросил комендант.

— Точно так, он хотел меня убить, — отвечал сторож.

— Да это сумасшедший!

— Хуже, — отвечал сторож, — это просто дьявол!

— Если хотите, можно на него пожаловаться, — сказал инспектор коменданту.

— Не стоит; он и так достаточно наказан; притом же он близок к сумасшествию, и мы знаем по опыту, что не пройдет и года, как он совсем сойдет с ума.

— Тем лучше для него, — сказал инспектор, — когда он сойдет с ума, он меньше будет страдать.

Как видите, инспектор был человеколюбив и вполне достоин своей филантропической должности.

— Вы совершенно правы, — отвечал комендант, — и ваши слова доказывают, что вы хорошо знаете заключенных. У нас здесь, тоже в подземной камере, куда ведет другая лестница, сидит старик аббат, бывший глава какой-то партии в Италии; он здесь с тысяча восемьсот одиннадцатого года и помешался в конце тысяча восемьсот тринадцатого года; с тех пор его узнать нельзя; прежде он все плакал, а теперь смеется; прежде худел, теперь толстеет. Не угодно ли вам посмотреть его вместо этого? Сумасшествие его веселое и никак не опечалит вас.

— Я посмотрю и того и другого, — отвечал инспектор, — надо исполнять долг службы добросовестно.

Инспектор еще в первый раз осматривал тюрьмы и хотел, чтобы начальство осталось довольно им.

— Пойдем прежде к этому, — добавил он.

— Извольте, — отвечал комендант и сделал знак сторожу.

Сторож отпер дверь.

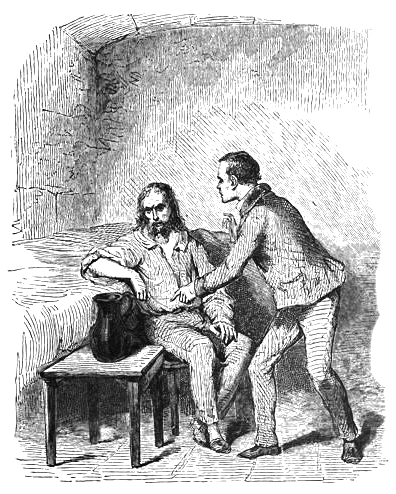

Услышав лязг тяжелых засовов и скрежет заржавелых петель, поворачивающихся на крюках, Дантес, который сидел в углу и с неизъяснимым наслаждением ловил тоненький луч света, проникавший в узкую решетчатую щель, приподнял голову.

При виде незнакомого человека, двух сторожей с факелами, двух солдат и коменданта со шляпой в руках Дантес понял, в чем дело, и видя наконец случай воззвать к высшему начальству, бросился вперед, умоляюще сложив руки.

Солдаты тотчас скрестили штыки, вообразив, что заключенный бросился к инспектору с дурным умыслом.

Инспектор невольно отступил на шаг.

Дантес понял, что его выдали за опасного человека.

Тогда он придал своему взору столько кротости, сколько может вместить сердце человеческое, и смиренной мольбой, удивившей присутствующих, попытался тронуть сердце своего высокого посетителя.

Инспектор выслушал Дантеса до конца; потом повернулся к коменданту.

— Он кончит благочестием, — сказал он вполголоса, — он уже и сейчас склоняется к кротости и умиротворению. Видите, ему знаком страх; он отступил, увидев штыки, а ведь сумасшедший ни перед чем не отступает. Я по этому вопросу сделал очень любопытные наблюдения в Шарантоне.

Потом он обратился к заключенному:

— Короче говоря, о чем вы просите?

— Я прошу сказать мне, в чем мое преступление: прошу суда, прошу следствия, прошу, наконец, чтобы меня расстреляли, если я виновен, и чтобы меня выпустили на свободу, если я невиновен.

— Хорошо ли вас кормят? — спросил инспектор.

— Да. Вероятно. Не знаю. Но это не важно. Важно, и не только для меня, несчастного узника, но и для властей, творящих правосудие, и для короля, который нами правит, чтобы невиновный не стал жертвой подлого доноса и не умирал под замком, проклиная своих палачей.

— Вы сегодня очень смиренны, — сказал комендант, — вы не всегда были таким. Вы говорили совсем иначе, когда хотели убить сторожа.

— Это правда, — сказал Дантес, — и я от души прошу прощения у этого человека, который очень добр ко мне… Но что вы хотите? Я тогда был сумасшедший, бешеный.

— А теперь нет?

— Нет, тюрьма меня сломила, уничтожила. Я здесь уже так давно!

— Так давно?.. Когда же вас арестовали? — спросил инспектор.

— Двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года, в два часа пополудни.

Инспектор принялся считать.

— Сегодня у нас тридцатое июля тысяча восемьсот шестнадцатого года. Что же вы говорите? Вы сидите в тюрьме всего семнадцать месяцев.

— Только семнадцать месяцев! — повторил Дантес. — Вы не знаете, что такое семнадцать месяцев тюрьмы, — это семнадцать лет, семнадцать веков! Особенно для того, кто, как я, был так близок к счастью, готовился жениться на любимой девушке, видел перед собою почетное поприще — и лишился всего; для кого лучезарный день сменился непроглядной ночью, кто видит, что будущность его погибла, кто не знает, любит ли его та, которую он любил, не ведает, жив ли его старик отец! Семнадцать месяцев тюрьмы для того, кто привык к морскому воздуху, к вольному простору, к необозримости, к бесконечности! Семнадцать месяцев тюрьмы! Это слишком много даже за те преступления, которые язык человеческий называет самыми гнусными именами. Так сжальтесь надо мною и испросите для меня — не снисхождения, а строгости, не милости, а суда; судей, судей прошу я; в судьях нельзя отказать обвиняемому.

— Хорошо, — сказал инспектор, — увидим.

Затем, обращаясь к коменданту, он сказал:

— В самом деле мне жаль этого беднягу. Когда вернемся наверх, вы покажете мне его дело.

— Разумеется, — отвечал комендант, — но боюсь, что вы там найдете самые неблагоприятные сведения о нем.

— Я знаю, — продолжал Дантес, — я знаю, что вы не можете освободить меня своей властью; но вы можете передать мою просьбу высшему начальству, вы можете произвести следствие, вы можете, наконец, предать меня суду. Суд! Вот все, чего я прошу; пусть мне скажут, какое я совершил преступление и к какому я присужден наказанию. Ведь неизвестность хуже всех казней в мире!

— Я наведу справки, — сказал инспектор.

— Я по голосу вашему слышу, что вы тронуты! — воскликнул Дантес. — Скажите мне, что я могу надеяться!

— Я не могу вам этого сказать, — отвечал инспектор, — я могу только обещать вам, что рассмотрю ваше дело.

— В таком случае я свободен, я спасен!

— Кто приказал арестовать вас? — спросил инспектор.

— Господин де Вильфор, — отвечал Дантес. — Снеситесь с ним.

— Господина де Вильфора уже нет в Марселе; вот уже год, как он в Тулузе.

— Тогда нечему удивляться! — прошептал Дантес. — Моего единственного покровителя здесь нет!

— Не имел ли господин де Вильфор каких-либо причин ненавидеть вас? — спросил инспектор.

— Никаких; он, напротив, был ко мне очень милостив.

— Так я могу доверять тем сведениям, которые он дал о вас или которые он мне сообщит?

— Вполне.

— Хорошо. Ждите.

Дантес упал на колени, поднял руки к небу и стал шептать молитву, в которой молил бога за этого человека, спустившегося к нему в темницу, подобно Спасителю, пришедшему вывести души из ада.

Дверь за инспектором затворилась, но надежда, которую он принес, осталась в камере Дантеса.

— Угодно вам сейчас просмотреть арестантские списки? — спросил комендант. — Или вы желаете зайти в подземелье к аббату?

— Прежде кончим осмотр, — отвечал инспектор. — Если я подымусь наверх, то у меня, быть может, не хватит духу еще раз спуститься.

— О, аббат не похож на этого, его сумасшествие веселое, не то что разум его соседа.

— А на чем он помешался?

— На очень странной мысли: он вообразил себя владельцем несметных сокровищ. В первый год он предложил правительству миллион, если его выпустят, на второй — два миллиона, на третий — три и так далее. Теперь уж он пять лет в тюрьме; он попросит позволения переговорить с вами наедине и предложит вам пять миллионов.

— Это в самом деле любопытно, — сказал инспектор. — А как зовут этого миллионера?

— Аббат Фариа.

— Номер двадцать седьмой! — сказал инспектор.

— Да, он здесь. Отоприте, Антуан.

Сторож повиновался, и инспектор с любопытством заглянул в подземелье «сумасшедшего аббата», как все называли этого заключенного. Посреди камеры, в кругу, нацарапанном куском известки, отбитой от стены, лежал человек, почти нагой, — платье его превратилось в лохмотья. Он чертил в этом кругу отчетливые геометрические линии и был так же поглощен решением задачи, как Архимед в ту минуту, когда его убил солдат Марцелла. Поэтому он даже не пошевелился при скрипе двери и очнулся только тогда, когда пламя факелов осветило необычным светом влажный пол, на котором он работал. Тут он обернулся и с изумлением посмотрел на многочисленных гостей, спустившихся в его подземелье.

Он быстро вскочил, схватил одеяло, лежавшее в ногах его жалкой постели, и поспешно накинул его на себя, чтобы явиться в более пристойном виде перед посетителями.

— О чем вы просите? — спросил инспектор, не изменяя своей обычной формулы.

— О чем я прошу? — переспросил аббат с удивлением. — Я ни о чем не прошу.

— Вы не понимаете меня, — продолжал инспектор, — я прислан правительством для осмотра тюрем и принимаю жалобы заключенных.

— А! Это другое дело, — живо воскликнул аббат, — и я надеюсь, мы поймем друг друга.

— Вот видите, — сказал комендант, — начинается так, как я вам говорил.

— Милостивый государь, — продолжал заключенный, — я аббат Фариа, родился в Риме, двадцать лет был секретарем кардинала Роспильози; меня арестовали, сам не знаю за что, в начале тысяча восемьсот одиннадцатого года, и с тех пор я тщетно требую освобождения от итальянского и французского правительств.

— Почему от французского? — спросил комендант.

— Потому, что меня схватили в Пьомбино, и я полагаю, что Пьомбино, подобно Милану и Флоренции, стал главным городом какого-нибудь французского департамента.

Инспектор и комендант с улыбкой переглянулись.

— Ну, дорогой мой, — заметил инспектор, — ваши сведения об Италии не отличаются свежестью.

— Они относятся к тому дню, когда меня арестовали, — отвечал аббат Фариа, — а так как в то время его величество император создал Римское королевство для дарованного ему небом сына, то я полагал, что, продолжая пожинать лавры победы, он претворил мечту Макиавелли и Цезаря Борджиа, объединив всю Италию в единое и неделимое государство.

— К счастью, — возразил инспектор, — провидение несколько изменило этот грандиозный план, который, видимо, встречает ваше живое сочувствие.

— Это единственный способ превратить Италию в сильное, независимое и счастливое государство, — сказал аббат.

— Может быть, — отвечал инспектор, — но я пришел сюда не затем, чтобы рассматривать с вами курс итальянской политики, а для того, чтобы спросить у вас, что я и сделал, довольны ли вы помещением и пищей.

— Пища здесь такая же, как и во всех тюрьмах, то есть очень плохая, — отвечал аббат, — а помещение, как видите, сырое и нездоровое, но, в общем, довольно приличное для подземной тюрьмы. Дело не в этом, а в чрезвычайно важной тайне, которую я имею сообщить правительству.

— Начинается, — сказал комендант на ухо инспектору.

— Вот почему я очень рад вас видеть, — продолжал аббат, — хоть вы и помешали мне в очень важном вычислении, которое, если окажется успешным, быть может, изменит всю систему Ньютона. Могу я попросить у вас разрешения поговорить с вами наедине?

— Что я вам говорил? — шепнул комендант инспектору.

— Вы хорошо знаете своих постояльцев, — отвечал инспектор улыбаясь, затем обратился к аббату: — Я не могу исполнить вашу просьбу.

— Однако, если бы речь шла о том, чтобы доставить правительству возможность получить огромную сумму, пять миллионов, например?

— Удивительно, — сказал инспектор, обращаясь к коменданту, — вы предсказали даже сумму.

— Хорошо, — продолжал аббат, видя, что инспектор хочет уйти, — мы можем говорить и не наедине; господин комендант может присутствовать при нашей беседе.

— Дорогой мой, — перебил его комендант, — к сожалению, мы знаем наперед и наизусть все, что вы нам скажете. Речь идет о ваших сокровищах, да?

Фариа взглянул на насмешника глазами, в которых непредубежденный наблюдатель несомненно увидел бы трезвый ум и чистосердечие.

— Разумеется, — сказал аббат, — о чем же другом могу я говорить?

— Господин инспектор, — продолжал комендант, — я могу рассказать вам эту историю не хуже аббата; вот уже пять лет как я беспрестанно ее слышу.

— Это доказывает, господин комендант, — проговорил аббат, — что вы принадлежите к тем людям, о которых в Писании сказано, что они имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат.

— Милостивый государь, — сказал инспектор, — государство богато и, слава богу, не нуждается в ваших деньгах; приберегите их до того времени, когда вас выпустят из тюрьмы.

Глаза аббата расширились; он схватил инспектора за руку.

— А если я не выйду из тюрьмы, — сказал он, — если меня вопреки справедливости оставят в этом подземелье, если я здесь умру, не завещав никому моей тайны, — значит, эти сокровища пропадут даром? Не лучше ли, чтобы ими воспользовалось правительство и я вместе с ним? Я согласен на шесть миллионов; да, я уступлю шесть миллионов и удовольствуюсь остальным, если меня выпустят на свободу.

— Честное слово, — сказал инспектор вполголоса, — если не знать, что это сумасшедший, можно подумать, что все это правда: с таким убеждением он говорит.

— Я не сумасшедший и говорю сущую правду, — отвечал Фариа, который, по тонкости слуха, свойственной узникам, слышал все, что сказал инспектор. — Клад, о котором я говорю, действительно существует, и я предлагаю вам заключить со мной договор, в силу которого вы поведете меня на место, назначенное мною, при нас произведут раскопки, и если я солгал, если ничего не найдут, если я сумасшедший, как вы говорите, тогда отведите меня опять сюда, в это подземелье, и я останусь здесь навсегда и здесь умру, не утруждая ни вас, ни кого бы то ни было моими просьбами.

Комендант засмеялся.

— А далеко отсюда ваш клад? — спросил он.

— Милях в ста отсюда, — сказал Фариа.

— Недурно придумано, — сказал комендант. — Если бы все заключенные вздумали занимать тюремщиков прогулкою за сто миль и если бы тюремщики на это согласились, то для заключенных не было бы ничего легче, как бежать при первом удобном случае. А во время такой долгой прогулки случай, наверное, представился бы.

— Это способ известный, — сказал инспектор, — и господин аббат не может даже похвалиться, что он его изобрел.

Затем, обращаясь к аббату, он сказал:

— Я спрашивал вас, хорошо ли вас кормят?

— Милостивый государь, — отвечал Фариа, — поклянитесь Иисусом Христом, что вы меня освободите, если я сказал вам правду, и я укажу вам место, где зарыт клад.

— Хорошо ли вас кормят? — повторил инспектор.

— При таком условии вы ничем не рискуете: и вы видите, что я не ищу случая бежать; я останусь в тюрьме, пока будут отыскивать клад.

— Вы не отвечаете на мой вопрос, — прервал инспектор с нетерпением.

— А вы на мою просьбу! — воскликнул аббат. — Будьте же прокляты, как и все те безумцы, которые не хотели мне верить! Вы не хотите моего золота — оно останется при мне; не хотите дать свободу — господь пошлет мне ее. Идите, мне больше нечего вам сказать.

И аббат, сбросив с плеч одеяло, поднял кусок известки, сел опять в круг и принялся за свои чертежи и вычисления.

— Что это он делает? — спросил инспектор, уходя.

— Считает свои сокровища, — отвечал комендант.

Фариа отвечал на эту насмешку взглядом, исполненным высшего презрения.

Они вышли. Сторож запер за ними дверь.

— Может быть, у него в самом деле были какие-нибудь сокровища, — сказал инспектор, поднимаясь по лестнице.

— Или он видел их во сне, — подхватил комендант, — и наутро проснулся сумасшедшим.

— Правда, — сказал инспектор с простодушием взяточника, — если бы он действительно был богат, то не попал бы в тюрьму.

Этим кончилось дело для аббата Фариа. Он остался в тюрьме, и после этого посещения слава о его забавном сумасшествии еще более упрочилась.

Калигула или Нерон, великие искатели кладов, мечтавшие о несбыточном, прислушались бы к словам этого несчастного человека и даровали бы ему воздух, о котором он просил, простор, которым он так дорожил, и свободу, за которую он предлагал столь высокую плату. Но владыки наших дней, ограниченные пределами вероятного, утратили волю к дерзаниям, они боятся уха, которое выслушивает их приказания, глаза, который следит за их действиями; они уже не чувствуют превосходства своей божественной природы, они — коронованные люди, и только. Некогда они считали или по крайней мере называли себя сынами Юпитера и кое в чем походили на своего бессмертного отца; не так легко проверить, что творится за облаками; ныне земные владыки досягаемы. Но так как деспотическое правительство всегда остерегается показывать при свете дня последствия тюрьмы и пыток, так как редки примеры, чтобы жертва любой инквизиции могла явить миру свои переломанные кости и кровоточащие раны, то и безумие, эта язва, порожденная в тюремной клоаке душевными муками, всегда заботливо прячется там, где оно возникло, а если оно и выходит оттуда, то его хоронят в какой-нибудь мрачной больнице, где врачи тщетно ищут человеческий облик и человеческую мысль в тех изуродованных останках, которые передают им тюремщики.

Аббат Фариа, потеряв рассудок в тюрьме, самым своим безумием был приговорен к пожизненному заключению.

Что же касается Дантеса, то инспектор сдержал данное ему слово. Возвратясь в кабинет коменданта, он потребовал арестантские списки. Заметка о Дантесе была следующего содержания:

Эдмон Дантес

Отъявленный бонапартист; принимал деятельное участие в возвращении узурпатора с острова Эльба.Соблюдать строжайшую тайну, держать под неослабным надзором.

Заметка была написана не тем почерком и не теми чернилами, что остальной список; это доказывало, что ее прибавили после заключения Дантеса в тюрьму.

Обвинение было так категорично, что нельзя было спорить против него; поэтому инспектор приписал:

«Ничего нельзя сделать».

Посещение инспектора оживило Дантеса. С минуты заключения в тюрьму он забыл счет дням, но инспектор сказал ему число и месяц, и Дантес не забыл его. Куском известки, упавшим с потолка, он написал на стене: 30 июля 1816, и с тех пор каждый день делал отметку, чтобы не потерять счет времени.

Проходили дни, недели, месяцы. Дантес все ждал; сначала он назначил себе двухнедельный срок. Если бы даже инспектор проявил к его делу лишь половину того участия, которое он, по-видимому, выказал, то и в таком случае двух недель было достаточно. Когда эти две недели прошли, Дантес сказал себе, что нелепо было думать, будто инспектор займется его судьбой раньше, чем возвратится в Париж; а возвратится он в Париж только по окончании порученной ему ревизии, а ревизия эта может продлиться месяц или два. Поэтому он назначил новый срок — три месяца вместо двух недель. Когда эти три месяца истекли, ему пришли на помощь новые соображения, и он дал себе полгода сроку; а по прошествии этого полугода оказалось, если подсчитать дни, что он ждал уже девять с половиной месяцев.

За эти месяцы не произошло никакой перемены в его положении; он не получил ни одной утешительной вести; тюремщик по-прежнему был нем. Дантес перестал доверять своим чувствам, начал думать, что принял игру воображения за свидетельство памяти и что ангел-утешитель, явившийся в его тюрьму, слетел к нему на крыльях сновидения.

Через год коменданта сменили; ему поручили форт Гам; он увез с собой кое-кого из подчиненных и в числе их тюремщика Дантеса.

Приехал новый комендант; ему показалось скучно запоминать арестантов по именам; он велел представить себе только их номера. Эта страшная гостиница состояла из пятидесяти комнат; постояльцев начали обозначать номерами, и несчастный юноша лишился имени Эдмон и фамилии Дантес — он стал номером тридцать четвертым.

XV

НОМЕР 34 И НОМЕР 27

Дантес прошел через все муки, какие только переживают узники, забытые в тюрьме.

Он начал с гордости, которую порождают надежда и сознание своей невиновности; потом он стал сомневаться в своей невиновности, что до известной степени подтверждало теорию коменданта о сумасшествии; наконец, он упал с высоты своей гордыни, он стал умолять — еще не бога, но людей; бог — последнее прибежище. Человек в горе должен бы прежде всего обращаться к богу, но он делает это, только утратив все иные надежды.

Дантес просил, чтобы его перевели в другое подземелье, пусть еще более темное и сырое. Перемена, даже к худшему, все-таки была бы переменой и на несколько дней развлекла бы его. Он просил, чтобы ему разрешили прогулку, он просил воздуха, книг, инструментов. Ему не дали ничего, но он продолжал просить. Он приучился говорить со своим тюремщиком, хотя новый был, если это возможно, еще немее старого; но поговорить с человеком, даже с немым, было все же отрадой. Дантес говорил, чтобы слышать собственный голос; он пробовал говорить в одиночестве, но тогда ему становилось страшно.

Часто в дни свободы воображение Дантеса рисовало ему страшные тюремные камеры, где бродяги, разбойники и убийцы в гнусном веселье празднуют страшную дружбу и справляют дикие оргии. Теперь он был бы рад попасть в один из таких вертепов, чтобы видеть хоть чьи-нибудь лица, кроме бесстрастного, безмолвного лица тюремщика, он жалел, что он не каторжник в позорном платье, с цепью на ногах и клеймом на плече. Каторжники — те хоть живут в обществе себе подобных, дышат воздухом, видят небо, — каторжники счастливцы.

Он стал молить тюремщика, чтобы ему дали товарища, кто бы он ни был, хотя бы того сумасшедшего аббата, о котором он слышал. Под внешней суровостью тюремщика, даже самой грубой, всегда скрывается остаток человечности. Тюремщик Дантеса, хоть и не показывал вида, часто в душе жалел бедного юношу, так тяжело переносившего свое заточение; он передал коменданту просьбу номера 34; но комендант с осторожностью, достойной политического деятеля, вообразив, что Дантес хочет возмутить заключенных или заручиться товарищем для побега, отказал.

Дантес истощил все человеческие средства. Поэтому он обратился к богу.

Тогда все благочестивые мысли, которыми живут несчастные, придавленные судьбою, оживили его душу; он вспомнил молитвы, которым его учила мать, и нашел в них смысл, дотоле ему неведомый; ибо для счастливых молитва остается однообразным и пустым набором слов, пока горе не вложит глубочайший смысл в проникновенные слова, которыми несчастные говорят с богом. Он молился не с усердием, а с неистовством. Молясь вслух, он уже не пугался своего голоса; он впадал в какое-то исступление при каждом слове, им произносимом, он видел бога; все события своей смиренной и загубленной жизни он приписывал воле могущественного бога, извлекал из них уроки, налагал на себя обеты и все молитвы заканчивал корыстными словами, с которыми человек гораздо чаще обращается к людям, чем к богу: и отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим.

Несмотря на жаркие молитвы, Дантес остался в тюрьме.

Тогда дух его омрачился, и словно туман застлал ему глаза. Дантес был человек простой, необразованный; наука не приподняла для него завесу, которая скрывает прошлое. Он не мог в уединении тюрьмы и в пустыне мысли воссоздать былые века, воскресить отжившие народы, возродить древние города, которые воображение наделяет величием и поэзией и которые проходят перед внутренним взором, озаренные небесным огнем, как вавилонские картины Мартина. У Дантеса было только короткое прошлое, мрачное настоящее и неведомое будущее; девятнадцать светлых лет, о которых ему предстояло размышлять в бескрайней, быть может, ночи! Поэтому он ничем не мог развлечься — его предприимчивый ум, который с такой радостью устремил бы свой полет сквозь века, был заключен в тесные пределы, как орел в клетку. И тогда он хватался за одну мысль, за мысль о своем счастье, разрушенном без причины, по роковому стечению обстоятельств; над этой мыслью он бился, выворачивал ее на все лады и, если можно так выразиться, впивался в нее зубами, как в дантовском аду безжалостный Уголино грызет череп архиепископа Руджиери. Дантес имел лишь мимолетную веру, основанную на мысли о всемогуществе; он скоро потерял ее, как другие теряют ее, дождавшись успеха. Но только он успеха не дождался.

Благочестие сменилось исступлением. Он изрыгал богохульства, от которых тюремщик пятился в ужасе; он колотился головой о тюремные стены от малейшего беспокойства, причиненного ему какой-нибудь пылинкой, соломинкой, струей воздуха. Донос, который он видел, который Вильфор ему показывал, который он держал в своих руках, беспрестанно вспоминался ему; каждая строка пылала огненными буквами на стене, как «Мене, Текел, Фарес» Валтасара. Он говорил себе, что ненависть людей, а не божия кара ввергла его в пропасть; он предавал этих неизвестных ему людей всем казням, какие только могло изобрести его пламенное воображение, и находил их слишком милостивыми и, главное, недостаточно продолжительными: ибо после казни наступает смерть, а в смерти — если не покой, то по крайней мере бесчувствие, похожее на покой.

Беспрерывно, при мысли о своих врагах, повторяя себе, что смерть — это покой и что для жестокой кары должно казнить не смертью, он впал в угрюмое оцепенение, приходящее с мыслями о самоубийстве. Горе тому, кто на скорбном пути задержится на этих мрачных мыслях! Это — мертвое море, похожее на лазурь прозрачных вод, но в нем пловец чувствует, как ноги его вязнут в смолистой тине, которая притягивает его, засасывает и хоронит. Если небо не подаст ему помощи, все кончено, и каждое усилие к спасению только еще глубже погружает его в смерть.

И все же эта нравственная агония не так страшна, как муки, ей предшествующие, и как наказание, которое, быть может, последует за нею; в ней есть опьяняющее утешение, она показывает зияющую пропасть, но на дне пропасти — небытие. Эдмон нашел утешение в этой мысли; все его горести, все его страдания, вся вереница призраков, которую они влачили за собой, казалось, отлетели из того угла тюрьмы, куда ангел смерти готовился ступить своей легкой стопой. Дантес взглянул на свою прошлую жизнь спокойно, на будущую — с ужасом и выбрал то, что казалось ему прибежищем.

— Во время дальних плаваний, — говорил он себе, — когда я еще был человеком и когда этот человек, свободный и могущественный, отдавал другим людям приказания, которые тотчас же исполнялись, мне случалось видеть, как небо заволакивается тучами, волны вздымаются и бушуют, на краю неба возникает буря и, словно исполинский орел, машет крыльями над горизонтом, тогда я чувствовал, что мой корабль — утлое пристанище, ибо он трепетал и колыхался, словно перышко на ладони великана; под грозный грохот валов я смотрел на острые скалы, предвещавшие мне смерть, и смерть страшила меня, и я всеми силами старался отразить ее, и, собрав всю мощь человека и все умение моряка, я вступал в единоборство с богом!.. Но тогда я был счастлив; тогда возвратиться к жизни значило возвратиться к счастью; та смерть была неведомой смертью, и я не выбирал ее; я не хотел уснуть навеки на ложе водорослей и камней и с негодованием думал о том, что я, сотворенный по образу и подобию божию, послужу пищей ястребам и чайкам. Иное дело теперь: я лишился всего, что привязывало меня к жизни; теперь смерть улыбается мне, как кормилица, убаюкивающая младенца; теперь я умираю добровольно, засыпаю усталый и разбитый, как засыпал после приступов отчаяния и бешенства, когда делал по три тысячи кругов в этом подземелье — тридцать тысяч шагов, около десяти лье!

Когда эта мысль запала в душу Дантеса, он стал кротче, веселее; легче мирился с жесткой постелью и черным хлебом; ел мало, не спал вовсе и находил сносной эту жизнь, которую в любую минуту мог с себя сбросить, как сбрасывают изношенное платье.

Было два способа умереть; один был весьма прост: привязать носовой платок к решетке окна и повеситься; другой состоял в том, чтобы только делать вид, что ешь, и умереть с голоду. К первому способу Дантес чувствовал отвращение; он был воспитан в ненависти к пиратам, которых вешают на мачте; поэтому петля казалась ему позорной казнью, и он отверг ее. Он решился на второе средство и в тот же день начал приводить его в исполнение.

Пока Дантес проходил через все эти мытарства, протекло около четырех лет. К концу второго года Дантес перестал делать отметки на стене и опять, как до посещения инспектора, потерял счет дням.

Он сказал себе: «Я хочу умереть», — и сам избрал род смерти, тогда он тщательно все обдумал и, чтобы не отказаться от своего намерения, дал себе клятву умереть с голоду. «Когда мне будут приносить обед или ужин, — решил он, — я стану бросать пищу за окно; будут думать, что я все съел».

Так он и делал. Два раза в день в решетчатое отверстие, через которое он видел только клочок неба, он выбрасывал приносимую ему пищу, сначала весело, потом с раздумьем, наконец с сожалением; только воспоминание о клятве давало ему силу для страшного замысла. Эту самую пищу, которая прежде внушала ему отвращение, острозубый голод рисовал ему заманчивой на вид и восхитительно пахнущей; иногда он битый час держал в руках тарелку и жадными глазами смотрел на гнилую говядину или на вонючую рыбу и кусок черного заплесневелого хлеба. И последние проблески жизни инстинктивно сопротивлялись в нем и иногда брали верх над его решимостью. Тогда тюрьма казалась ему не столь уже мрачной, судьба его — не столь отчаянной; он еще молод, ему, вероятно, не больше двадцати пяти, двадцати шести лет, ему осталось еще жить лет пятьдесят, а значит, вдвое больше того, что он прожил. За этот бесконечный срок любые события могли сорвать тюремные двери, проломить стены замка Иф и возвратить ему свободу. Тогда он подносил ко рту пищу, в которой, добровольный Тантал, он себе отказывал; но тотчас вспоминал данную клятву и, боясь пасть в собственных глазах, собирал все свое мужество и крепился. Непреклонно и безжалостно гасил он в себе искры жизни, и настал день, когда у него не хватило сил встать и бросить ужин в окно.

На другой день он ничего не видел, едва слышал. Тюремщик решил, что он тяжело болен; Эдмон надеялся на скорую смерть.

Так прошел день. Эдмон чувствовал, что им овладевает какое-то смутное оцепенение, впрочем, довольно приятное. Резь в желудке почти прошла; жажда перестала мучить; когда он закрывал глаза, перед ним кружился рой блестящих точек, похожих на огоньки, блуждающие по ночам над болотами, — это была заря той неведомой страны, которую называют смертью.

Вдруг вечером, часу в девятом, он услышал глухой шум за стеной, у которой стояла его койка.

Столько омерзительных тварей возилось в этой тюрьме, что мало-помалу Эдмон привык спать, не смущаясь такими пустяками; но на этот раз, потому ли, что его чувства были обострены голодом, или потому, что шум был громче обычного, или, наконец, потому, что в последние мгновения жизни все приобретает значимость, Эдмон поднял голову и прислушался.

То было равномерное поскребывание по камню, производимое либо огромным когтем, либо могучим зубом, либо каким-нибудь орудием.

Мысль, никогда не покидающая заключенных, — свобода! — мгновенно пронзила затуманенный мозг Дантеса.

Этот звук донесся до него в ту самую минуту, когда все звуки должны были навсегда умолкнуть для него, и он невольно подумал, что бог наконец сжалился над его страданиями и посылает ему этот шум, чтобы остановить его у края могилы, в которой он уже стоял одной ногой. Как знать, может быть, кто-нибудь из его друзей, кто-нибудь из тех дорогих его сердцу, о которых он думал до изнеможения, сейчас печется о нем и пытается уменьшить разделяющее их расстояние?

Не может быть, вероятно, ему просто почудилось, и это только сон, реющий на пороге смерти.