Книга: Большое собрание мистических историй в одном томе

Назад: Уильям Уаймарк Джейкобс (1863–1943) Обезьянья лапка Пер. с англ. В. Харитонова

Дальше: Любовь до гроба… и после

Говард Филлипс Лавкрафт

(1890–1937)

Герберт Уэст, реаниматор

Пер. с англ. С. Антонова

I

Из мрака

О Герберте Уэсте, с которым я дружил, учась в колледже и в последующие годы, я могу говорить не иначе как с чувством безграничного ужаса. Этот ужас, порожденный не только зловещими обстоятельствами недавнего исчезновения Уэста, но и общим характером его занятий, я впервые ощутил необычайно остро более семнадцати лет назад, когда мы оба были студентами третьего курса медицинского факультета Мискатоникского университета в Аркхеме. Пока он находился рядом, удивительная и демоническая природа его экспериментов чрезвычайно пленяла меня и я был его ближайшим помощником. Теперь, когда он исчез, чары рассеялись, а страх сделался еще сильнее. Воспоминания и предчувствия ужаснее любой реальности.

Первое из череды жутких событий, которыми отмечено наше знакомство, стало для меня величайшим потрясением, и я рассказываю о нем лишь в силу необходимости. Как я уже говорил, это произошло во время нашей учебы на медицинском факультете, где Уэст успел снискать дурную славу благодаря своим безумным теориям о природе смерти и возможности преодолеть ее искусственным путем. Его взгляды, служившие предметом многочисленных насмешек со стороны преподавателей и сокурсников, основывались на механистическом представлении о природе жизни и предполагали возможность вновь запустить, посредством продуманного химического воздействия, органический механизм человека, в котором уже остановились все естественные процессы. Экспериментируя с различными оживляющими растворами, он искалечил и умертвил несметное число кроликов, морских свинок, кошек, собак и обезьян, пока не сделался парией всего колледжа. Несколько раз ему действительно удалось добиться появления признаков жизни у животных, которые, как предполагалось, были мертвы; в большинстве случаев оставались лишь следы насилия; но вскоре он понял, что совершенствование процесса, если оно вообще возможно, неизбежно потребует целой жизни непрерывных исследований. К тому же стало очевидно, что, поскольку одни и те же растворы по-разному воздействуют на различные виды живых существ, для дальнейшей и более детальной работы ему потребуются человеческие особи. Здесь-то и начался его конфликт с руководством колледжа — продолжать эксперименты ему запретил ни больше ни меньше как сам декан, просвещенный и добросердечный доктор Аллан Хэлси, чья забота о пациентах памятна каждому старожилу Аркхема.

Я всегда очень терпимо относился к исследованиям Уэста, и мы часто обсуждали его теории, за которыми открывалось почти бесконечное множество возможных следствий. Соглашаясь с Геккелем в том, что жизнь — это совокупность химических и физических процессов, а так называемая душа — не более чем миф, мой друг полагал, что искусственное воскрешение мертвых зависит только от состояния тканей и что, пока не начался их распад, тело, не получившее каких-либо повреждений, можно вновь оживить, применив необходимые для этого средства. Уэст ясно сознавал, что чувствительные клетки мозга, которые хотя бы ненадолго постигнет смерть, могут подвергнуться необратимым изменениям, которые станут препятствием для последующей психической или интеллектуальной деятельности. Сперва он надеялся найти реактив, который оказывал бы оживляющее действие до того, как наступила смерть, но из серии неудачных опытов на животных стало ясно, что естественное стремление организма к жизни и искусственные стимулы несовместимы друг с другом. Тогда он начал искать совсем свежие экземпляры, которым вводил в кровь свои растворы незамедлительно после кончины. Именно это и вызвало оказавшийся столь опрометчивым скепсис профессоров, не всегда уверенных в том, что факт смерти действительно имеет место, и потому внимательно наблюдавших за происходящим.

Вскоре после того как власти факультета наложили запрет на его работу, Уэст поведал мне, что намерен доставать тем или иным способом свежие трупы и втайне продолжать эксперименты, которые не может проводить открыто. Слушать его разглагольствования на эту тему было довольно неприятно, так как в колледже нам не приходилось раздобывать анатомические образцы самостоятельно. Если тела в морге отсутствовали, к делу привлекались двое местных негров, которым не задавали ненужных вопросов. Уэст был невысоким, стройным, светловолосым юношей с тихим голосом, тонкими чертами лица и голубыми глазами, которые скрывали стекла очков, — и странное возникало чувство, когда он пускался в пространные сравнения кладбища при церкви Христа с кладбищем для бедняков. В конце концов выбор был сделан в пользу второго, поскольку едва ли не каждый, кого хоронили на церковном кладбище, перед погребением подвергался бальзамированию — обстоятельство, безусловно катастрофическое для исследований Уэста.

Так я стал его деятельным и преданным помощником и отныне способствовал всем его начинаниям, подыскивая не только необходимый трупный материал, но и подходящее место для нашей отвратительной работы. Именно мне пришла мысль перебраться в заброшенный дом на ферме Чапмена за Медоу-хилл, на первом этаже которого мы оборудовали операционную и лабораторию, занавесив в них все окна, дабы скрыть наши полночные занятия. Место это находилось в стороне от дорог, других строений поблизости не было, и тем не менее предосторожности представлялись нелишними: слух о странных огнях в доме, пущенный случайными ночными бродягами, мог быстро положить конец нашему предприятию. На случай, если нас все же обнаружат, мы условились называть наше пристанище химической лабораторией. Постепенно мы оснастили эту мрачную обитель науки оборудованием, купленным в Бостоне или же тайком позаимствованным в колледже, и тщательно замаскировали его, так что распознать его назначение смог бы только глаз знатока; кроме того, мы заготовили кирки и лопаты для многочисленных будущих захоронений в подвале. В колледже мы пользовались кремационной печью, но для нашей нелегальной лаборатории это была бы слишком большая роскошь. Тела всегда доставляли немало хлопот — даже тушки морских свинок, над которыми Уэст тайно экспериментировал в своей комнате в пансионе.

Словно вампиры, мы следовали по пятам каждой смерти в округе, ведь необходимые нам образцы должны были обладать весьма специфическими свойствами. Нам требовались тела умерших, захороненные сразу после их кончины, без применения искусственных средств консервации; желательно, чтобы они не были затронуты болезнью; и конечно, непременным условием являлось наличие всех жизненно важных органов. Жертвы несчастных случаев были нашей заветной мечтой. На протяжении многих недель нам не везло, хотя мы и запрашивали, якобы в интересах колледжа, морги и больницы — настолько часто, насколько могли это делать, не вызывая подозрений. Обнаружив, что колледж обладает в таких случаях приоритетным правом, мы решили остаться в Аркхеме на время каникул, когда в университете читаются только немногочисленные летние курсы. Наконец нас посетила удача. Однажды мы прознали о почти идеальном случае: крепкий молодой рабочий утонул рано утром в пруду Самнера и был незамедлительно захоронен на кладбище для бедняков; ни о каком бальзамировании, разумеется, не было и речи. В тот же день мы отыскали свежую могилу и решили приступить к делу после полуночи.

Предпринятое нами в недолгие ночные часы было омерзительно — хотя в ту пору кладбища еще не вызывали в нас того ни с чем не сравнимого ужаса, который развился позднее. Мы принесли с собой лопаты и потайные масляные фонари (электрические фонарики тогда уже производились, но были не столь надежны, как сегодняшние). Вскрытие могилы, в котором иные художественные натуры могли бы усмотреть нечто жутковато-поэтичное, для нас, людей науки, было занятием рутинным и грязным, и мы почувствовали радость, услышав наконец стук наших лопат о дерево. Когда сосновый гроб оказался полностью откопан, Уэст забрался в яму, снял крышку, извлек тело и приподнял его. Я же, нагнувшись, выволок труп из могилы, а затем мы вдвоем потратили немало сил, чтобы придать ей прежний облик. Вся эта сцена стала серьезным испытанием для наших нервов — особенно застывшее тело и безучастный вид нашего первого трофея, — и все же мы сумели уничтожить все следы своего визита. Утрамбовав лопатой последнюю горсть земли, мы уложили добытый образец в холщовый мешок и отправились к дому старика Чапмена, что за Медоу-хилл.

На импровизированном анатомическом столе в старом фермерском доме, освещенный мощной карбидной лампой, наш подопечный ничуть не походил на привидение. Это был крепко сложенный парень здорового плебейского типа, с серыми глазами и каштановыми волосами; настоящее животное, при жизни явно не отличавшееся развитым воображением и психологической утонченностью и наверняка обладавшее незатейливой и исправной физиологией. Теперь, когда глаза его были закрыты, он казался скорее спящим, чем мертвым, хотя тщательное обследование, проведенное моим другом, не оставило никаких сомнений на этот счет. Нам наконец удалось найти то, что так жадно искал Уэст, — воплощенный идеал мертвеца, который был готов к принятию внутрь раствора, специально синтезированного для введения в организм человека. Мы были крайне взволнованы, поскольку не рассчитывали на полный успех и терзались страхами по поводу возможных гротескных последствий частичного воскрешения. Более всего нас беспокоило состояние мозга и рефлексов подопытного — ведь за время, прошедшее с момента его смерти, в некоторых особенно чувствительных церебральных клетках могли произойти необратимые изменения. Что до меня, я все еще придерживался традиционных представлений о том, что принято считать человеческой душой, и ощущал священный трепет при мысли о тайнах, которые мог поведать восставший из мертвых. Я спрашивал себя, какие картины довелось узреть в недоступных нам сферах этому безмятежному юноше и что сможет он рассказать, если полностью вернется к жизни. Впрочем, эти вопросы не могли всецело поглотить мой ум, ибо в главном я был приверженцем материалистических воззрений своего друга. А тот держался гораздо спокойнее меня и уверенно ввел в вену трупа изрядную дозу заготовленного раствора, после чего надежно перевязал место укола.

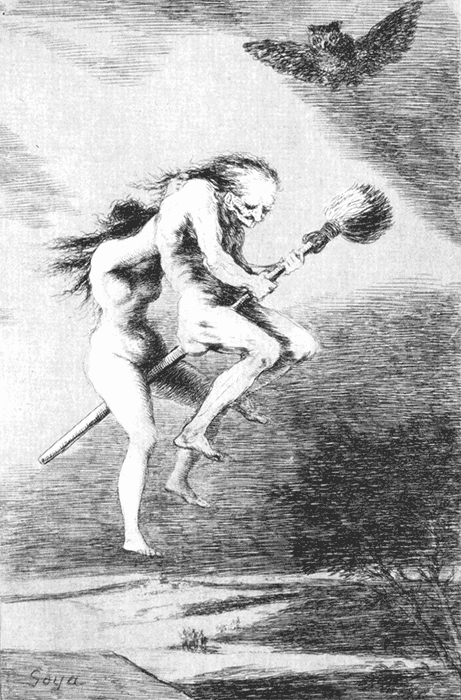

«Погоди, тебя подмажут»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Его посылают с важным поручением, и он торопится в путь, хотя его еще не успели подмазать как следует. Среди ведьмаков тоже встречаются ветреники, торопыги, нетерпеливые сумасброды без капли здравого смысла. Всюду бывает всякое

«Вот так наставница»

Офорт Франсиско Гойи из серии «Капричос». 1797

Для ведьмы метла — одно из важнейших орудий: помимо того, что ведьмы — славные метельщицы, они, как известно, иногда превращают метлу в верхового мула, и тогда сам черт их не догонит

Ожидание было томительным, но Уэст полностью владел собой. То и дело он прикладывал к груди покойного стетоскоп, с философским спокойствием отмечая отсутствие изменений. Примерно через три четверти часа, не увидев никаких признаков жизни, он с досадой заявил, что раствор неудовлетворителен и что, прежде чем мы избавимся от нашего жуткого трофея, нужно изменить формулу препарата и повторить попытку. Еще днем мы вырыли в подвале могилу, в которой до рассвета собирались схоронить мертвеца, — ибо, несмотря на то что мы запирали двери дома, желательно было избежать даже малейшего риска разоблачения нашей отвратительной работы. Кроме того, до следующей ночи труп все равно не сохранил бы даже подобия свежести. Поэтому мы перебрались в смежную лабораторию, захватив с собой карбидную лампу и оставив нашего безмолвного гостя лежащим в темноте на столе, и сосредоточили все свои усилия на приготовлении нового раствора, ингредиенты для которого Уэст взвешивал и отмерял с какой-то фанатичной аккуратностью.

Ужасное событие произошло внезапно и застало нас обоих врасплох. Я переливал какую-то жидкость из одной пробирки в другую, а Уэст возился со спиртовкой, заменявшей нам в этом заброшенном здании газовую горелку, когда из погруженной во мрак комнаты, которую мы недавно оставили, донеслись самые чудовищные и демонические крики, какие нам когда-либо доводилось слышать. Даже если бы сама преисподняя разверзлась и исторгла вопли страдающих грешников, хаос адских голосов не мог бы быть более неописуемым, ибо в услышанной нами невероятной какофонии слились запредельный ужас и бесконечное отчаяние воскрешенного естества. Эти крики не были человеческими — человек не способен издавать подобные звуки; и мы оба, Уэст и я, не думая более ни о нашей недавней работе, ни о том, что ее могут обнаружить, рванулись, как раненые звери, к ближайшему окну, опрокидывая пробирки, реторты и лампу, и совершили безумный прыжок в усеянную звездами бездну деревенской ночи. Полагаю, мы сами издавали истошные крики, когда, спотыкаясь, неслись по направлению к городу, хотя, достигнув его окраин, мы постарались принять более сдержанный вид, прикинувшись запоздалыми гуляками, возвращающимися домой после попойки.

Не расставаясь, мы пробрались в комнату Уэста, где при свете газового рожка проговорили шепотом до наступления утра, после чего, немного успокоенные различными теориями и планами дальнейших действий, проспали весь день, проигнорировав занятия. Но вечером две никак не связанные друг с другом газетные заметки опять лишили нас сна. Старый заброшенный дом Чапмена по неизвестной причине превратился в бесформенную кучу пепла — мы объяснили себе этот пожар опрокинутой лампой. Кроме того, на кладбище для бедняков была предпринята попытка разрыть совсем свежую могилу — казалось, кто-то тщился раскопать ее голыми руками, не прибегая к помощи лопаты. Этого мы понять не могли, так как помнили, что перед уходом старательно утрамбовали землю, образующую могильный холм.

Даже по прошествии семнадцати лет после той ночи Уэст нередко косился через плечо и жаловался, что ему чудятся шаги за спиной. А теперь он исчез.

II

Демон эпидемии

Мне никогда не забыть то ужасное лето, в которое по Аркхему, точно злобный ифрит из чертогов Эблиса, стал распространяться, ища добычу, брюшной тиф. С тех пор прошло шестнадцать лет, но и по сей день живы воспоминания о той дьявольской каре, о кошмаре, что распростер тогда перепончатые крылья над рядами могил на кладбище при церкви Христа; для меня же то время наполнено еще бóльшим ужасом — ужасом, который теперь, после исчезновения Герберта Уэста, ведом лишь мне одному.

Мы с Уэстом посещали тогда летние аспирантские курсы на медицинском факультете Мискатоникского университета, где мой друг успел приобрести печальную известность благодаря своим экспериментам по реанимации мертвых. После того как он извел в научных целях бессчетное количество мелких животных, на его странные изыскания наложил официальный запрет наш декан доктор Аллан Хэлси; однако Уэст втайне продолжал проводить различные опыты в своей убогой комнатке в пансионе, а однажды совершенно ужасным и незабываемым образом выкопал из могилы на кладбище для бедных человеческий труп, который доставил в заброшенный дом на ферме за Медоу-хилл. Я был его соучастником в этом отвратительном предприятии и видел, как он впрыснул в мертвую вену эликсир, который, как он надеялся, хотя бы отчасти восстановит в теле химические и физические процессы. Последствия оказались ужасны — и хотя страх, пережитый нами тогда, мы приписали позднее нервному переутомлению, Уэст так никогда и не смог избавиться от сводящего с ума ощущения, будто за ним непрерывно наблюдают. Труп, с которым он экспериментировал, оказался недостаточно свежим для восстановления нормальных психических функций. Пожар, случившийся в старом доме, помешал нам захоронить останки, а мы чувствовали бы себя куда спокойнее, если бы знали, что они покоятся под землей.

После того случая Уэст на некоторое время прекратил свои исследования, но затем энтузиазм прирожденного ученого постепенно взял свое и мой друг начал вновь осаждать руководство колледжа, добиваясь права пользоваться факультетской операционной и свежими трупами для работы, которую он полагал чрезвычайно важной. Все его просьбы, однако, не возымели действия: решение доктора Хэлси было неколебимо, а остальные профессора единодушно поддержали приговор своего начальника. В радикальной теории воскрешения они усматривали всего-навсего незрелую причуду молодого энтузиаста, чье субтильное сложение, светлые волосы, голубые глаза, скрытые за стеклами очков, и тихий голос ничем не выдавали сверхъестественной, почти дьявольской силы его холодного ума. Его тогдашний облик сам собой всплывает в моей памяти — и меня пробирает дрожь. С годами он посуровел лицом, но не стал выглядеть старше. А теперь произошло это несчастье в психиатрической лечебнице в Сефтоне, и Уэст исчез.

В конце нашего последнего учебного семестра он сошелся с доктором Хэлси в ожесточенном словесном поединке, в котором проявил себя куда менее достойно, чем добрейший декан. Уэст чувствовал, что бессмысленно расточает время, необходимое для продолжения крайне серьезной работы; эту работу он, конечно, мог бы проводить своими силами и дальше, однако ему не терпелось приступить к делу безотлагательно, пока у него была возможность использовать уникальное университетское оборудование. Тот факт, что консервативно мыслящие старики оставляют без внимания плодотворные результаты его экспериментов с животными и упорно отрицают саму возможность воскрешения, неимоверно возмущал и приводил в недоумение такого юношу, как Уэст, с его строго логическим складом ума. Лишь возраст и жизненный опыт могли бы привести его к осознанию неизбывной умственной ограниченности этого типа людей, порожденного веками истового пуританства: их доброту, совестливость, мягкость и дружелюбие сводили на нет всегдашняя узость мысли, нетерпимость, зашоренность и неприятие перемен. Зрелый человек относится более терпимо к этим несовершенным, хотя и возвышенным характерам, чьим наихудшим грехом является робость и чья интеллектуальная ущербность — будь то приверженность птолемеевой либо кальвинистской доктрине, антидарвинизму, антиницшеанству, обязательным воскресным походам в церковь или строгому соблюдению налогового законодательства — в конце концов наказывается всеобщим осмеянием. Уэст, при всех его поразительных научных достижениях, был еще очень юн и слишком нетерпелив по отношению к доброму доктору Хэлси и его ученым коллегам; он испытывал всевозрастающую обиду вкупе с желанием доказать свои теории этим праведным тупицам каким-либо поразительным и драматическим способом. Подобно большинству молодых людей, он с упоением предался мечтам о мести, триумфе и финальном великодушном прощении.

А затем из кошмарных пещер Тартара пришла кара, ухмыляющаяся и смертоносная. Мы с Уэстом к тому времени уже закончили учебу, но остались для дополнительных занятий на летних курсах, и нам довелось увидеть всю силу той демонической ярости, с которой эпидемия обрушилась на Аркхем. Еще не получившие врачебных лицензий, мы тем не менее уже были дипломированными медиками, и, поскольку число заболевших непрерывно росло, нас привлекли для оказания срочной помощи горожанам. Ситуация грозила выйти из-под контроля, одна смерть так стремительно сменялась другой, что местные гробовщики перестали справляться с работой. Погребения проводились поспешно, ни о каком сохранении тел не было и речи, и даже кладбищенский морг при церкви Христа заполонили гробы с покойниками, не подвергшимися бальзамированию. Уэст был весьма впечатлен этим обстоятельством и часто размышлял об иронии ситуации: так много свежих образцов — и ни один не становится объектом его подпольных исследований! Крайнее переутомление, в котором мы пребывали, и ужасающее нервное и умственное напряжение повергали моего друга в мрачную, болезненную задумчивость.

Между тем добродетельные противники Уэста были ничуть не меньше измотаны своими утомительными обязанностями. Колледж фактически закрылся, все доктора с медицинского факультета, как могли, помогали бороться с эпидемией. Особенно самоотверженно трудился на этом поприще доктор Хэлси, подаривший свои умения и искреннюю заботу тем больным, от которых другие врачи, из боязни заражения или ввиду явной безнадежности пациентов, уже отказались. Не прошло и месяца, как бесстрашный декан стал в глазах окружающих подлинным героем, хотя сам он, казалось, не осознавал собственной славы, пребывая на грани физического и нервного истощения. Уэст не мог не восхищаться силой духа своего недоброжелателя, но именно поэтому он еще решительнее, чем прежде, вознамерился доказать ему правоту своих поразительных теорий. Воспользовавшись неразберихой, царившей в колледже и в муниципальных инструкциях по здравоохранению, он ухитрился раздобыть тело одного только что умершего больного, тайком доставил его под покровом ночи в университетскую анатомичку и там в моем присутствии ввел ему свой новый раствор. Мертвец открыл глаза, вперил в потолок взгляд, полный цепенящего душу ужаса, а затем впал в прострацию, из которой его уже ничто не могло вывести. Уэст сказал, что экземпляр был недостаточно свежим, — летняя жара не идет на пользу трупам. В тот раз нас едва не застали с мертвым телом на руках, и Уэст сказал, что впредь не следует столь дерзко злоупотреблять лабораторией колледжа.

В августе эпидемия тифа достигла своего пика. Мы с Уэстом были полумертвы от усталости, а доктор Хэлси четырнадцатого числа умер на самом деле. Днем позже на поспешные похороны собрались все его студенты, купившие пышный венок, который, впрочем, затмили другие, присланные зажиточными горожанами и муниципалитетом. Похороны стали событием почти что общественного значения, ибо декан определенно был благодетелем граждан Аркхема. После погребения все мы ощущали некоторую подавленность и провели остаток дня в баре Торговой палаты, где Уэст, хотя и потрясенный смертью своего главного оппонента, шокировал остальных изложением своих пресловутых теорий. Ближе к вечеру студенты по большей части разошлись — кто направился домой, кто вернулся к делам, — меня же Уэст убедил поспособствовать ему в «успехе этой ночи». Хозяйка, у которой он снимал комнату, видела, как примерно в два часа ночи мы ввалились к нему, ведя под руки кого-то третьего; она еще сказала мужу, что, судя по всему, мы основательно набрались за ужином.

Очевидно, это язвительное наблюдение было верным, так как около трех часов ночи весь дом переполошили крики, донесшиеся из комнаты Уэста. Когда выломали дверь, то обнаружили, что мы вдвоем лежим без сознания на покрытом кровавыми пятнами ковре, избитые, исцарапанные, истерзанные, а вокруг разбросаны осколки склянок и инструментов. Распахнутое настежь окно объясняло, что сталось с нападавшим, и многие задавались вопросом, как он сумел уцелеть после столь ужасного прыжка с третьего этажа на лужайку, который ему, по-видимому, пришлось совершить. В комнате также нашли странного вида одежду, но Уэст, придя в себя, сказал, что эти вещи не принадлежат незнакомцу, а были взяты им самим на бактериологический анализ, цель которого — установить способ передачи болезнетворного вируса, и распорядился не откладывая сжечь их в просторном камине. Полиции мы заявили, что ничего не знаем о том, кем был наш ночной спутник. Уэст нервно объяснил, что мы встретили его в одном из баров в центре города и он показался нам подходящей компанией. Все мы были тогда слегка навеселе, и потому ни Уэст, ни я не настаивали на розыске нашего драчливого приятеля.

В ту же ночь Аркхем стал ареной другого кошмара, который, на мой взгляд, затмил собой ужасы эпидемии. На церковном кладбище произошло страшное убийство — тамошний сторож был растерзан с такой жестокостью, которая заставляла усомниться в том, что его совершил человек. Нашлись свидетели, подтвердившие, что далеко за полночь жертва была еще жива, — а на рассвете открылось неописуемое зрелище. В соседнем Болтоне был допрошен владелец цирка, который поклялся, что ни один зверь не сбегал у него из клетки. Те, кто обнаружил тело, заметили кровавый след, тянувшийся к моргу, перед бетонированным входом в который виднелась красная лужица. Менее отчетливый след тянулся к лесу, но вскоре пропадал.

Следующей ночью на крышах Аркхема плясали демоны, а в порывах ветра слышался вой чудовищного безумия. По взбудораженному городу кралась беда, которая, как говорили одни, была страшнее эпидемии и, как шептали другие, являла собой воплощение ее злого духа. Безымянное нечто посетило восемь домов, повсюду сея красную смерть, — всего этот вездесущий, безмолвный и жестокий монстр оставил на своем пути семнадцать изуродованных тел. Несколько человек, смутно видевших его во мраке, утверждали, что он был белокожим и походил на безобразную обезьяну или на дьявола в человеческом обличье. В ряде случаев останки были фрагментарными, ибо нападавший утолял голод плотью своих жертв. Четырнадцать человек он убил на месте, трое других умерли в городских больницах.

На третью ночь разъяренные группы добровольцев, руководимые полицией, разыскали и схватили чудовище в доме на Крейн-стрит, неподалеку от кампуса Мискатоникского университета. Поиски были организованы очень тщательно, связь между группами поддерживалась при помощи специально оборудованных телефонных пунктов, и, когда из района, прилегающего к университету, сообщили о том, что кто-то скребется в запертое окно, сеть оказалась раскинута без промедления. Благодаря общей бдительности и осторожности поимка монстра обошлась без массовых жертв — пострадали только два человека. Преследуемый получил пулю, которая не была смертельной, и затем срочно доставлен в местную больницу, сопровождаемый всеобщим ликованием и отвращением.

Ибо выяснилось, что, несмотря на омерзительный взгляд, обезьянью немоту и дьявольскую жестокость, это создание все же было человеком. Ему перевязали рану и отправили в психиатрическую клинику в Сефтоне, где он на протяжении шестнадцати лет бился головой об обитые войлоком стены палаты, пока — совсем недавно — не сбежал при обстоятельствах, которые мало кому захочется упоминать. Кстати, поисковой группе из Аркхема бросилась в глаза одна подробность, которая показалась им особенно отвратительной: издевательское, невероятное сходство отмытой от грязи физиономии монстра с лицом просвещенного и самоотверженного мученика, погребенного тремя днями ранее, — покойного доктора Алана Хэлси, всеобщего благодетеля и декана медицинского факультета Мискатоникского университета.

У меня и у пропавшего ныне Герберта Уэста эта новость вызвала величайший ужас и отвращение. Я и теперь вздрагиваю в ночи, едва подумаю об этом, — вздрагиваю даже сильнее, чем в то утро, когда Уэст пробормотал сквозь скрывавшие его лицо бинты: «Черт побери, он был недостаточно свежим!»

III

Шесть выстрелов в лунном свете

Довольно странно шесть раз подряд палить из револьвера в ситуации, когда достаточно одного выстрела, но в жизни Герберта Уэста многое было странным. К примеру, нечасто молодой врач, выпускник университета, вынужден скрывать мотивы, которыми он руководствуется при выборе места жительства и работы, однако с Гербертом Уэстом дело обстояло именно так. Получив дипломы об окончании медицинского факультета Мискатоникского университета, Уэст и я обрели возможность выбиться из нужды, открыв частную практику; при этом мы тщательно скрывали, что выбор дома для наших занятий был обусловлен его удаленностью от других строений и близостью к кладбищу для бедных.

Подобная скрытность почти всегда имеет свои причины, и наш случай не был исключением: необходимость этого диктовал характер того дела, которому мы посвятили наши жизни и которое определенно не пользовалось популярностью у окружающих. На первый взгляд мы были обыкновенными врачами, но за этой видимой простотой скрывались куда более великие и страшные цели — ибо смыслом существования Герберта Уэста являлись поиски в темных, запретных областях непознанного, блуждая в которых он надеялся раскрыть тайну жизни и найти способ навечно возвращать в мир хладный кладбищенский прах. Для подобных исследований требуются необычные материалы, в том числе свежие человеческие трупы; и чтобы поддерживать их приток, нужно жить незаметно, и желательно поблизости от места неофициальных захоронений.

Мы с Уэстом познакомились в колледже, где я был единственным, кто одобрял его отвратительные эксперименты. Мало-помалу я сделался его верным помощником, и, окончив колледж, мы решили держаться вместе. Найти хорошую вакансию сразу для двоих врачей было непросто, но благодаря ходатайству университета нам в конце концов удалось получить практику в Болтоне — фабричном городке неподалеку от Аркхема, где располагался наш колледж. Многоязыкий рабочий люд Болтонской ткацкой фабрики — самой крупной в Мискатоникской долине — никогда не был в чести у тамошних докторов. Мы крайне тщательно выбирали место, где нам предстояло обосноваться, и в итоге остановились на весьма неказистом строении в конце Понд-стрит; пять соседних домов пустовали, а от местного кладбища для бедных его отделял луг, в который с севера вдавалась узкая полоса довольно густого леса. Расстояние это было несколько больше, чем нам бы хотелось, но дома, стоявшие ближе к кладбищу, находились с другой его стороны, за пределами фабричного района. Местоположение дома, впрочем, имело то преимущество, что между нами и мрачным источником нашего сырья не было ни единой живой души. Путь до кладбища был неблизкий, но зато мы могли беспрепятственно доставлять в наше жилище свои безмолвные трофеи.

С самого начала у нас оказалось на удивление много работы — такой обширной практике был бы рад любой молодой врач, но для ученых, чьи истинные интересы лежали в иной области, она оказалась скучной и обременительной. Рабочие с фабрики отличались довольно буйным нравом, и, помимо обычных заболеваний, их частые стычки и драки с поножовщиной доставляли нам немало хлопот. На деле же все наши мысли занимала тайно оборудованная в подвале лаборатория с длинным столом и подвесными электрическими лампами, где в короткие предрассветные часы мы нередко вводили приготовленные Уэстом растворы в вены трупов с кладбища для бедняков. Уэст как одержимый подбирал все новые компоненты, стремясь отыскать состав, который вернул бы человеческому организму жизненные функции, утраченные вследствие так называемой смерти, но раз за разом наталкивался на непредвиденные трудности. Для разных видов живых существ требовались различные по составу растворы: то, что годилось для морских свинок, не действовало на человеческие особи, каждая из которых в свою очередь требовала индивидуального сочетания компонентов.

В своих экспериментах мы могли использовать только совсем свежие тела, поскольку разложение мозговой ткани даже в самой начальной стадии делало полноценное воскрешение невозможным. Собственно, это и составляло главную проблему еще со времен ужасающих подпольных опытов с трупами сомнительной сохранности, которые Уэст проводил, учась в колледже. Последствия частичного воскрешения были гораздо плачевнее тех случаев, когда мы терпели полное фиаско, и оставили неизгладимый и жуткий след в нашей памяти. Со дня нашего первого дьявольского эксперимента, предпринятого в заброшенном доме на ферме возле Медоу-хилл в Аркхеме, мы непрестанно чувствовали давящую угрозу; и даже Уэст, хладнокровный светловолосый голубоглазый ученый-автомат, не раз признавался мне, что нередко вздрагивает от ощущения, будто за ним тайно следят. Ему казалось, что его кто-то преследует; это была мания, вызванная расшатанными нервами и усугубленная тревожным сознанием того, что по крайней мере один из оживленных нами мертвецов — безобразная плотоядная тварь в обитой войлоком палате сефтонской психиатрической клиники — все еще жив. Но существовал и еще один — наш первый подопытный, чью судьбу мы доподлинно так никогда и не узнали.

В Болтоне нам здорово везло с материалом для наших опытов — гораздо больше, чем в Аркхеме. Не прошло и недели, как мы заполучили в свое распоряжение — в ночь после похорон — жертву несчастного случая и сумели добиться того, чтобы покойник открыл глаза, продемонстрировав удивительно осмысленный взгляд, после чего раствор перестал действовать. Погибший потерял в катастрофе руку; возможно, не будь тело повреждено, мы преуспели бы больше. До января мы сумели раздобыть еще троих; с первым нас постигла неудача, у второго нам удалось вызвать видимое сокращение мышц, третий же приподнялся и издал какой-то невразумительный звук, заставив меня и Уэста содрогнуться. Затем удача на время от нас отвернулась: захоронений стало меньше, а когда они все же имели место, тела оказывались или слишком истерзаны болезнью, или серьезно искалечены и не могли быть использованы в наших опытах. Мы тщательно отслеживали все случаи смерти и обстоятельства, при которых они происходили.

Впрочем, в одну мартовскую ночь нам в руки неожиданно попал труп, не успевший побывать в земле. В Болтоне, где царил пуританский дух, бокс находился под запретом — с очевидными последствиями: тайные, плохо организованные поединки были обычным делом среди фабричных рабочих, и порой в них участвовали и второразрядные профессиональные бойцы. Той ночью как раз состоялся один такой матч, который, по-видимому, закончился плачевно, так как к нам явились двое испуганных поляков, которые принялись шепотом, перебивая друг друга, умолять тайком осмотреть больного, находившегося в отчаянном положении. Мы проследовали за ними в заброшенный сарай, где поредевшая толпа испуганных иммигрантов глазела на молчаливую черную фигуру, распростертую на полу.

Бой произошел между Малышом О’Брайеном — неуклюжим, дрожавшим теперь от страха парнем с необычным для ирландца крючковатым носом — и Баком Робинсоном по прозвищу Гарлемская Сажа. Негр пребывал в нокауте, и даже из беглого осмотра стало понятно, что он останется там навсегда. Это был безобразный гориллоподобный малый с непропорционально длинными руками, которые так и подмывало назвать передними лапами, и лицом, навевавшим мысли об ужасных тайнах Конго и об игре на тамтамах при свете луны. При жизни он, должно быть, выглядел еще отвратительнее — но мало ли существует на свете уродливых зрелищ! Жалкая толпа, собравшаяся вокруг, была охвачена страхом, так как никто не знал, что его ждет в том случае, если дело не удастся замять; поэтому все выразили искреннюю благодарность Уэсту, когда тот, не обращая внимания на невольно охватившую меня дрожь, предложил потихоньку избавиться от трупа — преследуя при этом цель, которая была слишком хорошо мне известна.

Бесснежный город озарял яркий свет луны, однако мы рискнули оттащить мертвеца по пустынным улицам и лужайкам к нам домой, одев его и подхватив с двух сторон, как уже некогда делали одной жуткой ночью в Аркхеме. Мы приблизились к дому со стороны поля, расстилавшегося на задворках, вошли со своей ношей через черный ход, спустили ее по лестнице в подвал и там подготовили к успевшей стать традиционной процедуре. Несмотря на то что мы рассчитали время таким образом, чтобы не столкнуться с патрульным, обходившим этот район, нас не отпускал ставший уже навязчивым страх перед полицией.

Результат наших усилий был удручающим. Омерзительный трофей никак не реагировал ни на один из вводимых в его черную руку растворов, приготовленных, впрочем, на основании опытов с представителями белой расы. Поэтому, когда время опасно приблизилось к рассветной поре, мы поступили с нашим подопытным так же, как и с прежними: сволокли его через луг в лес возле кладбища и закопали в яме, настолько вместительной, насколько это позволяла мерзлая земля. Могила, хотя и не слишком глубокая, получилась не хуже той, что мы вырыли для предыдущего покойника — того, который поднялся и что-то пробормотал. Светя себе потайными фонарями, мы старательно присыпали место захоронения листьями и сухими ветками, уверившись в том, что полиция никогда не обнаружит его в таком густом и темном лесу.

Однако на следующий день я с еще большей тревогой, чем накануне, ожидал визита полиции, ибо один из пациентов сообщил о распространившихся по городу слухах про подпольный поединок и гибель боксера. Что до Уэста, у него был и другой повод для беспокойства: днем его вызвали к больной, и это посещение закончилось неприкрытой угрозой в его адрес. Одна итальянка впала в истерику из-за исчезновения своего ребенка — пятилетнего мальчика, который пропал рано утром и не вернулся к обеду; от волнения у нее развились симптомы, крайне опасные ввиду хронической сердечной недостаточности, которой она страдала. Для подобной истерики не было серьезных причин, поскольку мальчишка и прежде частенько исчезал из дому; но итальянские простолюдины очень суеверны, и тревога этой женщины, похоже, основывалась не на фактах, а на дурных предзнаменованиях. Около семи часов вечера она скончалась, и ее обезумевший от горя супруг устроил безобразную сцену — осыпал проклятиями Уэста, не сумевшего спасти его жену, и попытался убить его. Он выхватил стилет, но друзья удержали его, и Уэст удалился, сопровождаемый нечеловеческими воплями, бранью и обещаниями мести. Последнее несчастье, кажется, заставило итальянца забыть о своем ребенке, который не объявился и с наступлением ночи. Кто-то предложил начать поиски в лесу, но большинство друзей семьи хлопотали возле умершей женщины и ее не унимавшегося мужа. Уэст места себе не находил, одолеваемый тяжелыми мыслями о полиции и об одержимом итальянце.

Мы легли спать около одиннадцати вечера, но сон ко мне не шел. Местная полиция работала на удивление хорошо для такого заштатного городка, и я со страхом думал о том, какая кутерьма поднимется в Болтоне, если откроются события минувшей ночи. Это поставило бы крест на нашей работе здесь — а возможно, и привело бы нас обоих за тюремные стены. Мне не нравились слухи о поединке, которые стали циркулировать по городу. После трех часов ночи луна начала светить мне в лицо, но я поленился вставать и опускать шторы, а просто повернулся на другой бок. Тогда-то я и расслышал какой-то отчетливый шум возле черного хода.

Я в удивлении затаился, но вскоре в мою дверь постучался Уэст. Он был в ночном халате и шлепанцах, а в руках держал револьвер и электрический фонарик. При виде оружия я понял, что его мысли больше занимает безумный итальянец, чем полиция.

— Нам лучше пойти вдвоем, — прошептал он. — В любом случае прятаться не следует. Не исключено, что этот пациент — один из тех олухов, что лезут с черного хода.

Мы на цыпочках спустились по лестнице, охваченные страхом, который отчасти был оправдан ситуацией, отчасти же являлся всегдашним спутником таинственных предутренних часов. Шум между тем продолжался и постепенно становился громче. Когда мы приблизились к двери, я осторожно снял засов и отворил ее. Едва лунный свет озарил стоявшую снаружи фигуру, Уэст повел себя неожиданно. Невзирая на риск привлечь чье-нибудь внимание и тем самым предать нас обоих в руки полиции — риск, к счастью, не оправдавшийся благодаря уединенному расположению нашего дома, — мой друг внезапно, не сумев совладать с собой, разрядил револьвер, выпустив все шесть пуль в ночного гостя.

Ибо этим гостем был не итальянец и не полицейский. Смутно вырисовываясь в неверном свете луны, нашим взорам предстала огромная бесформенная фигура, какую можно увидеть не иначе как в кошмарном сне: иссиня-черный призрак с остекленевшим взглядом стоял на четвереньках, перепачканный землей и запекшейся кровью с прилипшими к ней листьями и сухими стеблями. В его блестевших зубах было зажато нечто белоснежное, ужасающее, продолговатое, с крошечными пальцами на конце.

IV

Вопль мертвеца

Вопль мертвеца пробудил во мне то внезапное и острое чувство ужаса перед доктором Гербертом Уэстом, которое терзало меня все последующие годы нашего общения. Вполне естественно, что вопль, испускаемый мертвецом, вселяет в человека ужас, — явление это не рядовое и определенно не слишком приятное. Впрочем, я уже успел привыкнуть к подобным вещам, и меня страшил не сам покойник — мой ужас был вызван исключительными обстоятельствами происшедшего.

Научные интересы Герберта Уэста, чьим другом и помощником я был, простирались много дальше обычных занятий провинциального врача. Вот почему, открывая практику в Болтоне, он выбрал себе стоявший на отшибе дом возле кладбища для бедных. Если называть вещи своими именами, то надо признать, что единственной, всепоглощающей страстью Уэста было тайное изучение хрупкого феномена жизни, а конечной целью — возможность реанимировать мертвых путем введения им стимулирующих растворов. Для этих отвратительных экспериментов был необходим постоянный приток свежих человеческих трупов — абсолютно свежих (так как процесс распада, едва начавшись, приводил к непоправимым повреждениям мозговых клеток) и непременно человеческих, поскольку обнаружилось, что для различных видов живых организмов нужны разные по составу растворы. В жертву нашим опытам было принесено несчетное множество кроликов и морских свинок, но этот путь завел нас в тупик. Уэсту ни разу не удалось добиться полного успеха с человеческими трупами, и причиной тому была недостаточная свежесть рабочего материала. Ему требовались тела, которые едва успела покинуть жизнь, тела, в которых каждая клетка цела и готова воспринять импульс, возвращающий организм в то активное состояние, что именуется жизнью. Сперва мы надеялись посредством регулярных инъекций сделать эту вторую, искусственную жизнь вечной, но вскоре выяснилось, что носители обычной, естественной жизни никак не реагируют на наши манипуляции. Чтобы искусственное движение стало возможным, естественная жизнь должна угаснуть — тело должно быть безупречно свежим, но при этом безусловно и несомненно мертвым.

Эти зловещие исследования Уэст начал еще в те времена, когда мы учились на медицинском факультете Мискатоникского университета в городе Аркхеме, где он впервые убедился в сугубо механической природе жизни. События, о которых здесь идет речь, произошли семь лет спустя, однако для Уэста они пролетели словно один день — он был все тем же невысоким, тихим, гладко выбритым блондином в очках, и лишь изредка в его холодных голубых глазах загорался огонек фанатизма, возраставшего и крепнувшего под влиянием его ужасных опытов. Результаты наших экспериментов часто бывали отвратительны до крайности, особенно в случаях неполной реанимации, когда кладбищенский прах под действием очередной модификации оживляющего раствора обретал способность к движению — болезненному, неестественному и бессмысленному.

Один из подопытных, будучи воскрешен, испустил пронзительный, душераздирающий крик; другой в ярости вскочил, избил нас обоих до потери сознания, а затем, пребывая в страшном неистовстве, нападал на кого придется, пока его не схватили и не заперли в сумасшедшем доме; третий же, мерзкий чернокожий монстр, сумел выбраться из своей неглубокой могилы и совершил жуткое злодеяние, после чего Уэст был вынужден его пристрелить. Нам никак не удавалось заполучить мертвеца, который оказался бы достаточно свежим для того, чтобы по воскрешении выказать хоть какой-то проблеск разума, и в результате мы, сами того не желая, плодили омерзительных чудовищ. Нас серьезно беспокоило, что один, а возможно, и двое из них еще живы, — эта мысль тайно преследовала меня и Уэста до тех самых пор, пока он не исчез при ужасных обстоятельствах. Но в то время, когда в лаборатории, оборудованной в подвале уединенного болтонского дома, раздался тот пронзительный крик, наши страхи еще уступали страстному желанию заполучить свежайший образец. Уэст был одержим этим больше, чем я, и мне стало казаться, что он как-то хищно поглядывает на всякого живого и пышущего здоровьем человека.

В июле 1910 года полоса преследовавших нас неудач с образцами как будто закончилась. Я долго гостил у родителей в Иллинойсе, а вернувшись, нашел Уэста в чрезвычайно приподнятом настроении. Он взволнованно сообщил мне, что, по всей видимости, сумел решить проблему свежести рабочего материала, применив совершенно иной подход, а именно — искусственную консервацию. Я знал, что он работает над новым, весьма необычным бальзамирующим составом, и потому не был удивлен услышанным; однако, пока он не посвятил меня в детали, я недоумевал, для чего этот состав может нам пригодиться: ведь мы проводили опыты с мертвыми телами, которые, увы, утрачивали свежесть раньше, чем попадали к нам в руки. Но Уэст, как я понял, ясно сознавал это — и создал свой бальзамирующий состав скорее в расчете на будущее, надеясь, что судьба вновь пошлет нам труп только что умершего человека, не успевший побывать в могиле, как это произошло несколько лет назад с телом негра, погибшего во время боксерского поединка. И судьба оказалась к нам благосклонна: в нашей тайной лаборатории в подвале, как выяснилось, уже лежал труп, разложение которого удалось счастливым образом предотвратить. Уэст не стал делать прогнозов относительно того, чем закончится воскрешение и каковы шансы восстановить память и разум покойного. Этот эксперимент должен был стать поворотным пунктом в наших изысканиях, и Уэст сохранил тело до моего приезда, чтобы, как обычно, разделить со мной роль зрителя.

Он рассказал мне, каким образом ему удалось заполучить этот экземпляр. Это был крепкий на вид, хорошо одетый незнакомец, только что приехавший в Болтон для заключения какой-то сделки с ткацкой фабрикой. Путь по городу оказался неблизким, и к тому моменту, когда приезжий остановился около нашего дома, чтобы спросить дорогу до фабрики, его сердце было крайне переутомлено. Отказавшись от лекарства, он мгновением позже упал замертво. Уэст, как и следовало ожидать, счел происшедшее даром небес. Из краткого разговора с приезжим он понял, что в Болтоне того никто не знает, а осмотрев карманы трупа, выяснил, что умершего звали Робертом Ливиттом, семьи у него не было, и, следовательно, его исчезновение не повлечет за собой настойчивых розысков. Если этого человека и не удастся вернуть к жизни, никто не узнает о нашем эксперименте — мы просто захороним останки в густом лесу между домом и кладбищем. Если же у нас, напротив, получится его воскресить, мы покроем себя немеркнущей славой. Поэтому Уэст незамедлительно ввел в запястье покойного состав, призванный предохранить тело от разложения до моего приезда. Тот факт, что у Ливитта, по-видимому, было слабое сердце, на мой взгляд, ставил под вопрос успех нашей затеи, но Уэста это, кажется, не слишком беспокоило. Он надеялся наконец добиться того, что ему не удавалось прежде, — повторно возжечь искру разума и вернуть в мир нормальное живое существо.

Итак, в ночь на 18 июля 1910 года мы с Гербертом Уэстом стояли в нашей подвальной лаборатории, взирая на безмолвную белую фигуру, залитую ослепительным светом дуговой лампы. Бальзамирующий состав произвел поистине необыкновенное действие: с изумлением оглядев крепкое тело, пролежавшее две недели без каких-либо признаков трупного окоченения, я обернулся к Уэсту, желая услышать подтверждение того, что этот человек действительно мертв. Он с готовностью заверил меня в этом, напомнив, что никогда не применяет оживляющий раствор, не удостоверившись в смерти исходного материала; ибо средство не подействует, если прежняя, естественная жизнь в организме еще не угасла. Уэст занялся подготовительными процедурами, а я пребывал под впечатлением от невероятной сложности нового эксперимента, в силу которой мой друг мог доверить его лишь собственным искусным рукам. Запретив мне даже прикасаться к телу, он сделал укол в запястье мертвеца, рядом с тем местом, где еще виднелся след от его шприца с консервирующим веществом. По его словам, эта инъекция должна была нейтрализовать действие консерванта и вернуть организм в обычное состояние, в котором он легко усвоит оживляющий раствор. Через некоторое время, когда по мертвым членам пробежала слабая дрожь и вид их несколько изменился, Уэст с силой прижал к подергивавшемуся лицу что-то вроде подушки и не отнимал до тех пор, пока тело не перестало содрогаться, позволив нам приступить к делу. Бледный, но полный энтузиазма, он для пущей надежности провел еще ряд тестов, остался ими удовлетворен и затем впрыснул в левую руку трупа точно отмеренную дозу жизненного эликсира, который приготовил днем — притом много тщательнее, чем мы привыкли со времен колледжа, когда были неопытны и действовали вслепую. Невозможно описать, с каким волнением мы, затаив дыхание, ожидали результатов эксперимента с нашим первым по-настоящему свежим подопытным — первым, из чьих уст не без основания надеялись услышать разумную речь, возможно, даже рассказ об увиденном за гранью непостижимой бездны.

Уэст был материалистом, не верил в существование души и всю деятельность сознания полагал исключительно телесным феноменом; соответственно, он не ждал никаких откровений об ужасных тайнах бездонных глубин, лежащих за порогом земного бытия. Теоретически я не отрицал его правоты, но вместе с тем во мне жили неясные инстинктивные отголоски примитивной веры моих предков, и потому, глядя на труп, я испытывал некоторый благоговейный трепет и мистические предчувствия. К тому же я не мог изгнать из памяти тот жуткий, нечеловеческий вопль, который мы с Уэстом услышали в ночь нашего первого эксперимента в заброшенном доме на аркхемской ферме.

Очень скоро я понял, что на этот раз попытка воскрешения по крайней мере не обернется провалом. Щеки, прежде белые как мел, окрасились румянцем, который постепенно разлился по всему лицу, покрытому необычайно густой рыжей щетиной. Уэст, державший руку мертвеца, проверяя пульс, внезапно со значением кивнул; и тотчас же зеркальце, поднесенное к губам трупа, затуманилось. Последовало несколько судорожных сокращений мышц, грудь испытуемого начала вздыматься, и до нас донесся шум его дыхания. Я глядел на опущенные веки, и вдруг мне показалось, что они встрепенулись. Затем человек открыл глаза — серые, спокойные, живые глаза, в которых, однако, еще отсутствовал проблеск мысли или хотя бы любопытства.

Повинуясь странному капризу, я прошептал в порозовевшее ухо несколько вопросов о других мирах, о которых наш подопытный, быть может, еще хранил воспоминания. Пережитый впоследствии ужас изгнал их из моей памяти, но, думаю, последним, что я спросил, было: «Где вы были?» До сих пор не могу с уверенностью сказать, получил я ответы или нет, ибо ни единого звука не слетело с красиво очерченных губ; но в тот момент я был твердо уверен, что эти тонкие губы беззвучно шевельнулись и в этом движении — если оно вообще имело какой-либо смысл — можно было разобрать слова «только сейчас». Как я уже сказал, в ту минуту меня переполняла уверенность, что великая цель наконец достигнута: возвращенный к жизни человек впервые произнес внятные, вдохновленные разумом слова. Триумф казался неоспоримым, поскольку раствор должным образом выполнил свою задачу и вернул мертвецу — пускай временно — рассудок и членораздельную речь. Но это чувство триумфа сменилось величайшим ужасом — не перед заговорившим покойником, а перед самим деянием, которое мне довелось увидеть, и человеком, с которым оказалась связана моя профессиональная судьба.

Ибо воскрешенный нами безупречно свежий труп, наконец полностью придя в сознание и вспомнив последние минуты своей земной жизни, широко раскрыл глаза и выбросил вперед руки, неистово рубя ими воздух, словно от кого-то отбиваясь; и внезапно, перед тем как вновь, теперь уже безвозвратно, уйти в небытие, он выкрикнул слова, которые и по сей день звучат в моем больном мозгу:

— Помогите! Прочь, проклятый маленький белобрысый изверг, — убери от меня этот чертов шприц!

V

Ужас из тьмы

Со многими людьми на полях мировой войны происходили ужасные вещи, о которых никогда не упоминалось в печати. Некоторые из этих историй заставляли меня терять сознание, другие вызывали приступ мучительной дурноты, прочие же доводили до дрожи и побуждали бросить взгляд назад, в темноту; однако, какими бы жуткими ни были эти истории, тот шокирующий, невероятный, исходивший из глубин тьмы ужас, который случилось испытать мне, полагаю, не идет ни в какое сравнение с ними.

В 1915 году я служил в чине первого лейтенанта в канадском полку, расквартированном во Фландрии, где исполнял обязанности полкового врача, и был одним из многих американцев, которые вступили в эту масштабную битву раньше своего правительства. Я оказался в армии не по собственной инициативе, а скорее вследствие того, что в ее рядах состоял человек, чьим неизменным помощником я являлся, — знаменитый бостонский хирург доктор Герберт Уэст. Он мечтал о возможности применить свои профессиональные навыки в условиях большой войны и, когда такой случай представился, увлек меня за собой едва ли не вопреки моей воле. К тому времени у меня уже были причины все сильнее тяготиться совместной медицинской практикой с Уэстом и радоваться возможности расстаться с ним; однако, когда он отправился в Оттаву и благодаря содействию коллеги получил звание майора, я не смог воспротивиться его настойчивым уговорам и согласился сопровождать его в своей обычной роли помощника.

Говоря о стремлении доктора Уэста оказаться на военной службе, я совсем не имел в виду, что ему была свойственна врожденная воинственность или тревога за судьбы цивилизации. Сколько я его знал, этот хрупкий голубоглазый блондин в очках всегда оставался холодной интеллектуальной машиной; полагаю, он украдкой посмеивался над приливами моего воинского энтузиазма и моим негодованием по поводу проводимой Америкой безвольной политики нейтралитета. И вместе с тем на полях сражений Фландрии было нечто, в чем он нуждался и ради чего надел военную форму, — нечто весьма далекое от потребностей и желаний других людей и связанное с той специфической областью медицины, которую он избрал предметом своих тайных занятий и в которой достиг поразительных и подчас устрашающих результатов. Ему был нужен обильный урожай свежих трупов различной степени расчлененности, не больше и не меньше.

Свежие трупы требовались Герберту Уэсту потому, что делом всей его жизни было воскрешение мертвых. Эта деятельность оставалась скрытой от той модной клиентуры, у которой он, обосновавшись в Бостоне, стремительно приобрел известность, но была слишком хорошо известна мне, его ближайшему другу и единственному помощнику со времен учебы на медицинском факультете Мискатоникского университета в Аркхеме. Именно тогда он начал проводить свои ужасающие эксперименты — сперва на мелких животных, а потом и на нелегально добытых человеческих трупах. Он вводил им в вены особый раствор, и в тех случаях, когда они обладали необходимой свежестью, реакция на препарат оказывалась поразительной. Уэст долго бился над тем, чтобы отыскать оптимальную формулу раствора, поскольку для каждого биологического вида требовался свой стимулирующий состав. Когда он вспоминал о былых неудачных опытах, о кошмарных созданиях, обязанных своим появлением неверной формуле или недостаточной свежести исходного материала, в его душу закрадывался страх. Несколько монстров осталось в живых: один был заперт в психиатрической лечебнице, другие исчезли, — и, размышляя о возможных, хотя и крайне маловероятных последствиях, к которым могло привести их пребывание на свободе, Уэст нередко, сохраняя видимое спокойствие, внутренне содрогался.

Он довольно скоро установил, что залогом успеха его экспериментов является идеальная сохранность используемого материала, и, дабы заполучить в свое распоряжение мертвые тела, прибег к самым отталкивающим и противоестественным средствам. В колледже и в период нашей совместной практики в фабричном городке Болтоне я относился к нему едва ли не с благоговейным восхищением, но, по мере того как методы его исследований становились все более дерзкими, меня начал точить страх. Мне не нравилось, каким взглядом он окидывает живых и здоровых людей, а затем последовал тот кошмарный опыт, во время которого я узнал, что очередной испытуемый попал в руки Уэста, еще будучи живым. То был первый случай, когда ему удалось пробудить в мертвеце способность разумно мыслить; и этот успех, купленный столь отвратительной ценой, вконец ожесточил его.

Не решаюсь рассказывать о методах его работы в последующие пять лет. Я не порывал с ним только из страха и был свидетелем таких зрелищ, которые человеческий язык описать не в силах. Постепенно Герберт Уэст стал вызывать у меня куда больший ужас, чем все то, что он делал; до меня вдруг дошло, что естественное стремление ученого продлить человеческую жизнь незаметно переродилось в нем в болезненное, омерзительное любопытство, в тайную зачарованность кладбищенской красотой. Его научная увлеченность превратилась в извращенное влечение ко всему отталкивающему и патологическому; он невозмутимо взирал на созданных им чудовищ, при виде которых всякий нормальный человек упал бы замертво от страха и отвращения; за бледным ликом интеллектуала скрывался утонченный Бодлер физического эксперимента, томный Элагабал могил.

Опасности он встречал бесстрастно, преступления совершал хладнокровно. Полагаю, что апофеозом его безумия стал момент, когда он убедился, что может восстановить деятельность разума, и ринулся покорять новые сферы, инициировав опыты по оживлению отдельных частей человеческого тела. Им овладела фантастическая и оригинальная идея независимости жизненных свойств клеток и нервной ткани от естественных физиологических систем, и он добился некоторых первоначальных успехов: использовав эмбрионы какой-то неведомой тропической рептилии, он получил из них неумирающую ткань, чья жизнедеятельность поддерживалась искусственным образом. Уэста чрезвычайно волновали два вопроса: во-первых, возможны ли хоть в какой-то степени работа сознания и разумные действия без участия головного мозга, лишь вследствие функционирования спинного мозга и различных нервных центров, и, во-вторых, существует ли какая-то нематериальная, неуловимая связь между отделенными друг от друга частями некогда единого живого организма? Вся эта исследовательская работа требовала огромного количества свежерасчлененной человеческой плоти — именно за ней Герберт Уэст и отправился на войну.

В одну из ночей в конце марта 1915 года в полевом госпитале за расположением наших войск в Сен-Элуа произошло фантастическое, неописуемое событие. Даже сейчас я не устаю спрашивать себя, насколько реальным было это дьявольское наваждение. Уэст имел в своем распоряжении лабораторию, предоставленную ему по его личной просьбе для разработки новых радикальных методов лечения увечий, считавшихся неисцелимыми. Лаборатория находилась в восточной части похожего на амбар временного строения; там он и трудился, словно мясник среди окровавленных туш, сортируя фрагменты тел с легкостью, к которой я так никогда и не смог привыкнуть. Временами он действительно выказывал чудеса хирургического искусства, возвращая к жизни раненых солдат; однако его главные достижения, куда менее филантропического свойства, были скрыты от посторонних глаз. Ему не раз приходилось объясняться по поводу доносившихся из лаборатории звуков, которые казались необычными даже посреди царившей вокруг дьявольской неразберихи. В числе этих звуков были и револьверные выстрелы, раздававшиеся довольно часто; вполне естественные на поле боя, они производили странное впечатление в стенах госпиталя. Но дело в том, что реанимированным образцам доктора Уэста не были суждены долгая жизнь и широкое внимание публики. Кроме человеческой ткани Уэст активно экспериментировал с образцом эмбриональной ткани рептилии, достигнув в этом беспримерных успехов. Свойства этой ткани лучше, нежели человеческий материал, подходили для поддержания жизни в отделенных друг от друга органах, и именно она стала главным предметом исследований моего друга. В темном углу лаборатории, над горелкой причудливой формы, выполнявшей роль инкубатора, Уэст разместил вместительный закрытый сосуд с упомянутой клеточной тканью, которая, отвратительно раздуваясь, непрерывно разрасталась и множилась.

В ночь, о которой я рассказываю, в нашем распоряжении оказался превосходный экземпляр — человек физически крепкий и вместе с тем наделенный высокоразвитым интеллектом, свидетельствовавшим об утонченной нервной организации. По иронии судьбы, это был тот самый офицер, который некогда помог Уэсту получить воинское звание и которому теперь предстояло стать нашим подопытным материалом. Более того, в прошлом он тайно изучал — в том числе под руководством Уэста — теорию воскрешения. Состоявший в чине майора сэр Эрик Морленд Клэпхэм-Ли, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги», был лучшим хирургом нашей дивизии; когда вести о тяжелых боях в районе Сен-Элуа достигли штаба, майора срочно откомандировали нам в помощь, и он вылетел на аэроплане, которым управлял бесстрашный лейтенант Рональд Хилл. Самолет сбили прямо над местом назначения. Падение было зрелищным и ужасным; труп Хилла, по сути, не подлежал опознанию, а у талантливого хирурга оказалась почти оторвана голова, тогда как тело не пострадало вовсе. Уэст с жадностью завладел безжизненными останками того, кто когда-то был его другом и коллегой. Меня передернуло, когда он окончательно отделил голову от туловища и, чтобы сохранить ее для будущих опытов, поместил в свой отвратительный сосуд с бесформенной тканью рептилии, после чего занялся обезглавленным телом, лежавшим на операционном столе. Он сделал переливание крови, сшил порванные вены, артерии и нервные волокна на обрубленной шее и скрыл страшную рану куском кожи, взятым у неопознанного трупа в офицерской форме. Я знал, чего он хочет: выяснить, способно ли это высокоорганизованное, но лишившееся головы тело обнаружить какие-либо признаки той умственной деятельности, которая отличала при жизни сэра Эрика Морленда Клэпхэма-Ли. Изучавший некогда теорию воскрешения, майор сам теперь был призван служить ее безмолвным наглядным пособием.

Я как сейчас вижу Герберта Уэста в зловещем свете электрической лампы, вводящего свой живительный раствор в руку безголового трупа. Я не в силах описать обстановку, в которой это происходило; когда я пытаюсь сделать это, мне становится дурно, ибо настоящее безумие царило в этой комнате, наполненной рассортированными частями тел и кусками человеческой плоти, местами по щиколотку покрывавшими скользкий от крови пол, а также чудовищными порождениями ткани рептилии, разросшимися, пузырившимися и кипевшими на тусклом голубовато-зеленом пламени, что разгоняло черные тени в дальнем углу.

Подопытный, как еще раз отметил Уэст, обладал превосходной нервной системой, и от него многого можно было ожидать; при первых же сокращениях мышц мертвеца мой друг, охваченный лихорадочным интересом, изменился в лице. Полагаю, он готовился получить подтверждение своей всевозраставшей вере в то, что сознание, разум и сама личность существуют независимо от головного мозга, что в человеке нет главенствующего, объединяющего начала, что он — всего-навсего механизм, состоящий из множества нервных клеток, каждая часть которого более или менее автономна от остальных. Одним успешным экспериментом Уэст надеялся низвести тайну жизни до уровня устаревшего мифа. Тело вздрагивало все сильнее, затем мертвец начал приподниматься, и, несмотря на ужас и отвращение, мы не могли оторвать глаз от его беспокойно шевелившихся рук, судорожно вытянутых ног и конвульсивно сокращавшихся мышц. Внезапно обезглавленный труп простер перед собой руки; его жест бесспорно свидетельствовал об отчаянии — осмысленном отчаянии — и наглядно подтверждал все предположения Герберта Уэста. Несомненно, нервы сохранили память о последнем прижизненном действии этого человека — безнадежной попытке выбраться из падавшего аэроплана.

О том, что произошло дальше, я не могу говорить с абсолютной уверенностью. Не исключено, что это целиком и полностью было галлюцинацией, ставшей следствием шока, в который нас повергло внезапное разрушение здания в результате немецкого артобстрела, — кто может подтвердить или опровергнуть увиденное, если мы с Уэстом являлись единственными свидетелями? Исчезнувший ныне Уэст в то время, когда мы еще были вместе, предпочитал считать это иллюзией, но иногда его одолевали сомнения: казалось странным, что одна и та же иллюзия возникла у нас обоих. Смысл того, что случилось, был куда важнее самих деталей происшествия, которые можно описать всего несколькими словами.

Лежавший на столе труп поднялся и стал наугад шарить руками вокруг себя, а потом до нас донесся некий звук, слишком ужасный, чтобы называть его голосом. Впрочем, ужаснее всего был не тембр и даже не смысл услышанного нами крика: «Прыгай, Рональд, ради всего святого, прыгай!» Ужаснее всего был сам источник звука.

Ибо этот звук исходил из большого крытого сосуда, стоявшего в том мерзком углу, где плавали черные тени.

VI

Легионы смерти

После того как около года назад доктор Герберт Уэст исчез, полиция Бостона учинила мне жесткий допрос. Меня подозревали в сокрытии фактов, а возможно, и в чем-то более серьезном; однако рассказать правду я не мог — ибо в нее никто бы не поверил. Полиции, впрочем, было известно, что деятельность Уэста выходила за общепринятые рамки: его жуткие эксперименты по воскрешению мертвых начались так давно и успели приобрести такой размах, что соблюдать полную секретность стало уже невозможно. Однако катастрофа, положившая конец его изысканиям, оказалась столь сокрушительной и сопровождалась столь фантастическими и дьявольскими обстоятельствами, что даже я не мог не усомниться в реальности увиденного.

Долгое время я был ближайшим другом и помощником Уэста, единственным человеком, которому он всецело доверял. Мы познакомились много лет назад, будучи студентами медицинского факультета, и мне довелось стать свидетелем и участником его первых ужасающих опытов. Он терпеливо пытался усовершенствовать раствор, который, будучи введен в вены недавно умершего человека, возвращал бы его к жизни; для этой работы в изобилии требовались свежие трупы, что в свою очередь предполагало участие в самых противоестественных занятиях. Еще более шокирующими оказывались результаты большинства наших экспериментов — омерзительные куски мертвой плоти, пробужденные к слепой, тошнотворной, лишенной разума жизни. Для возвращения рассудка были необходимы безупречно свежие образцы, в чьих мозговых клетках еще не начался процесс распада.

Эта потребность в идеально свежих трупах и стала причиной нравственной гибели Уэста. Доставать их было трудно, и в один роковой день он осмелился использовать для своих целей живого, полного сил человека. Борьба, шприц и сильнодействующий алкалоид превратили его в мертвеца необходимой Уэсту кондиции, и эксперимент увенчался кратким, но впечатляющим успехом. Однако сам Уэст вышел из него с омертвелой, опустошенной душой — об этом говорил ожесточенный взгляд, которым он порой оценивающе окидывал окружающих людей, особенно тех, что отличались физической крепостью или утонченной нервной организацией. Со временем я стал смертельно бояться Уэста, ибо он начал посматривать подобным образом и на меня. Люди вокруг, похоже, не замечали его взглядов, но заметили мой страх, который позднее, после исчезновения Уэста, явился поводом для нелепейших подозрений.

На самом деле Уэст был напуган еще больше, чем я, поскольку эти отвратительные исследования вынудили его вести жизнь отшельника и шарахаться от каждой тени. Среди прочего он опасался полиции, но главной причиной его глубокого и смутного беспокойства были те не поддающиеся описанию существа, которым он даровал противоестественную жизнь и у которых не успел ее отобрать. Как правило, он завершал свои опыта выстрелом из револьвера, но в некоторых случаях проявил недостаточную расторопность. Так было с его первым подопытным, который впоследствии пытался голыми руками разрыть собственную могилу. Так было и с трупом аркхемского профессора, который предался людоедству, после чего был схвачен и помещен неопознанным в сумасшедший дом в Сефтоне, где на протяжении шестнадцати лет бился головой о стены. О других предположительно выживших объектах его опытов говорить сложнее, ибо в последние годы энтузиазм ученого выродился в Уэсте в нездоровую, гротескную манию: он стал применять свое мастерство реаниматора уже не к целым телам, а к отдельным частям тел, иногда соединяя их с тканью других органических форм. Ко времени его исчезновения эти эксперименты сделались настолько омерзительными и жестокими, что я не могу говорить о них даже намеками. Его тяге к подобным занятиям весьма способствовала мировая война, в годы которой мы оба служили фронтовыми хирургами.

Говоря, что страх Уэста перед своими созданиями был смутным, я имел в виду прежде всего сложную природу этого чувства. Отчасти это чувство было вызвано самим фактом существования подобных жутких монстров, отчасти же — сознанием той угрозы, которую они могли в определенных обстоятельствах представлять лично для него. Ужас ситуации усугублялся их исчезновением — Уэсту была известна судьба лишь одного из них, несчастного пациента сумасшедшего дома. Кроме того, существовал и другой, еще более трудноуловимый страх — совершенно фантастическое ощущение, возникшее в результате необычного эксперимента, который Уэст провел, состоя на службе в канадской армии, в 1915 году. В разгар жестокого сражения он вернул к жизни майора Эрика Морленда Клэпхэма-Ли, кавалера ордена «За выдающиеся заслуги», своего коллегу-врача, который хорошо знал о его опытах и был способен их повторить. У трупа была отсечена голова, что давало возможность подтвердить либо опровергнуть факт присутствия сознательной жизни в самом теле. Эксперимент увенчался успехом за несколько мгновений до того, как здание, где он проводился, было разрушено немецким снарядом: тело совершило явно осмысленный жест, и, сколь бы невероятным это ни казалось, мы оба услышали звуки членораздельной речи, которые, несомненно, издала отсеченная голова, находившаяся в затененном углу лаборатории. Снаряд пощадил нас, однако Уэст не был полностью уверен, что лишь мы двое выбрались живыми из-под развалин, и не раз высказывал ужасные предположения о том, на что способен обезглавленный врач, умеющий воскрешать мертвых.

Последним местом жительства Уэста стал изящный старинный дом, окна которого выходили на одно из самых первых кладбищ Бостона. Он выбрал это жилище по чисто символическим и эстетическим мотивам — большинство захоронений на кладбище относились к колониальному периоду и, следовательно, были бесполезны для ученого, ставящего опыты на свежих человеческих трупах. В полуподвальном помещении располагалась тайно оборудованная рабочими-иммигрантами лаборатория с огромной кремационной печью, что позволяло хозяину дома надежно и незаметно уничтожать тела, их фрагменты и гротескные гибриды, порожденные его патологическими экспериментами и кощунственными развлечениями. Обустраивая этот подвал, рабочие наткнулись на очень древнюю каменную кладку; это был подземный ход, который вел к старому кладбищу, однако он пролегал слишком глубоко, чтобы сообщаться с каким-либо из известных склепов. Проведя некоторые вычисления, Уэст заключил, что этот ход связан с тайником, расположенным под склепом семейства Эверилл, последнее захоронение в котором состоялось в 1768 году. Я присутствовал при осмотре влажных, пропитанных селитрой стен, обнажившихся под ударами лопат и мотыг, и готовился испытать мрачный трепет, который вызывает в нас раскрытие вековых могильных тайн; но впервые природное любопытство Уэста уступило его боязливости, и он изменил своей нездоровой натуре, приказав оставить кладку нетронутой и заново ее оштукатурить. В таком виде, скрытый одной из стен тайной лаборатории, этот ход и пребывал вплоть до той дьявольской ночи, которая оказалась для Уэста последней. Должен уточнить, что, говоря о его нездоровой натуре, я имел в виду исключительно внутренний мир и умственный облик; внешне же он до конца оставался прежним Уэстом: спокойным, хладнокровным, хрупким голубоглазым блондином в очках, над чьим юношеским обликом, казалось, были не властны ни годы, ни испытания. Он выглядел спокойным, даже когда, вспоминая о разрытой руками могиле, косился через плечо и даже когда задумывался о плотоядном монстре, что царапал и грыз больничные решетки в Сефтоне.

Развязка наступила в один из вечеров, когда мы сидели в нашем общем кабинете и Уэст читал газету, временами поглядывая на меня. Листая мятые страницы, он наткнулся на странный заголовок — и словно гигантский омерзительный коготь настиг его по прошествии шестнадцати лет. В сефтонской психиатрической лечебнице, в пятидесяти милях от Бостона, случилось нечто страшное и невероятное, что потрясло тамошних жителей и привело в недоумение местную полицию. Рано утром группа людей в полном молчании зашла на территорию клиники, и грозного вида человек, возглавлявший процессию, разбудил медицинский персонал. Он был одет в военную форму и говорил не разжимая губ, словно чревовещатель, и казалось, что его голос исходит из большого черного ящика, который он держал в руках. Его бесстрастное лицо было ослепительно красивым, но, когда на него упал электрический свет из холла, потрясенный управляющий увидел перед собой восковую маску с глазами из цветного стекла. Очевидно, этот человек стал жертвой какого-то несчастного случая. За ним следом двигался верзила самой отвратительной наружности, чья синюшная физиономия была изъедена какой-то неизвестной болезнью. Военный потребовал освободить чудовищного людоеда, доставленного в клинику из Аркхема шестнадцать лет назад, и, получив отказ, подал своим спутникам знак, ставший началом жестокой бойни. Изверги избивали, давили и рвали зубами всех, кто не сумел спастись бегством; умертвив четверых, они в конце концов освободили монстра. Те из жертв, которые смогли восстановить подробности инцидента, не впадая в истерику, показали, что нападавшие вели себя не как живые люди, а скорее как бессмысленные автоматы, руководимые своим предводителем с восковым лицом. К тому времени, когда наконец подоспела помощь, незваные гости и безумец, за которым они пришли, исчезли бесследно.

По прочтении этой заметки Уэст погрузился в глубокое оцепенение, из которого его вывел лишь звонок в дверь, раздавшийся ровно в полночь и чрезвычайно его напугавший. Слуги уже спали наверху, и потому открывать пришлось мне. Как я позднее показал в полиции, на улице не было ни повозок, ни экипажей — только несколько человек странного вида. Они внесли в холл объемный квадратный ящик, и один из них промычал в высшей степени неестественным голосом: «Срочный груз — доставка оплачена». Затем они дерганым шагом вышли наружу и, как мне показалось, свернули в сторону кладбища, к которому примыкала задняя сторона дома. Когда я захлопнул за ними дверь, Уэст спустился на первый этаж и оглядел доставленный груз. На ящике, площадь которого составляла около двух квадратных футов, были написаны имя и нынешний адрес Уэста, а также имя и адрес отправителя: «От Эрика Морленда Клэпхэма-Ли, Сен-Элуа, Фландрия». Именно там шестью годами ранее воскрешенное тело доктора Клэпхэма-Ли и его отсеченная голова, которая предположительно издала членораздельные звуки, были погребены под развалинами госпиталя, разрушенного прямым попаданием немецкого снаряда.

Уэст в этот момент не выглядел взволнованным — его состояние было много хуже. Он бросил коротко: «Это конец… Но давай сожжем… это». Тревожно прислушиваясь к любому шороху, мы перетащили ящик в лабораторию. Подробностей того, что мы делали, я не помню — можете вообразить, в каком умонастроении я находился; но утверждение, будто я сжег тело Герберта Уэста, — не что иное, как гнусная ложь. Мы общими усилиями засунули деревянный ящик в печь, не решившись открыть его, закрыли дверцу и пустили ток. Из ящика при этом не донеслось ни единого звука.

Уэст первым заметил, как от стены, за которой скрывалась древняя каменная кладка, начала отваливаться штукатурка. Я собрался было бежать, но он остановил меня. Затем я увидел, как в стене возникло маленькое черное отверстие, ощутил мерзкое леденящее дуновение и гнилостный запах могильных недр. В мертвой тишине неожиданно погас электрический свет, и на фоне тусклого мерцания, исходившего из этого адского мира, я увидел силуэты безмолвно трудившихся тварей, которых могло породить только безумие — или нечто худшее, чем безумие. На людей эти существа походили в разной степени — кто полностью, кто наполовину, кто лишь отчасти, а кое-кто не походил вовсе: толпа была невероятно пестрой. Неторопливо, камень за камнем, они разбирали вековую стену. Затем, когда проем сделался достаточно большим, они друг за другом вошли в лабораторию, ведомые горделивым созданием с прекрасной восковой головой. Следовавшее за ним чудовище с безумными глазами схватило Герберта Уэста, который не сопротивлялся и не издал ни единого звука. После этого они скопом набросились на него и на моих глазах разорвали на части, которые утащили в свое на редкость омерзительное подземное обиталище. Голову Уэста унес их воскоголовый предводитель, облаченный в форму офицера канадской армии. Провожая взглядом этот трофей, я увидел, как голубые глаза моего друга за стеклами очков впервые осветились подлинным чувством — безумным и жутким.

Наутро слуги обнаружили меня лежащим без чувств. Уэст исчез. В кремационной печи нашли только неясного происхождения золу. Детективы учинили мне допрос, но что я мог им сказать? Они не усматривали связи сефтонской трагедии ни с исчезновением Уэста, ни с людьми, доставившими ящик, — более того, они даже не верили в существование этих посыльных. Я упомянул о подземном ходе, но полицейские указали на неповрежденную штукатурку и подняли меня на смех. Тогда я перестал говорить. Они думают, что я или сумасшедший, или убийца, — что ж, возможно, я и в самом деле сошел с ума. Но этого могло бы и не случиться, если бы те проклятые легионы мертвецов не были столь молчаливы.

1922

Назад: Уильям Уаймарк Джейкобс (1863–1943) Обезьянья лапка Пер. с англ. В. Харитонова

Дальше: Любовь до гроба… и после