Глава XIX

Ступайте с миром

Высокий кафр с ассегаем, один из личных телохранителей короля, подступил ко мне и прошептал:

– Слушай меня, маленький сын Джорджа! Король велел пощадить тебя, потому что ты англичанин, а не бур. Но если ты пискнешь или хотя бы дернешься, ты умрешь.

Он вскинул ассегай с таким видом, будто готов был вонзить острие мне в сердце.

Теперь я все понял, и меня прошиб холодный пот. Моим товарищам-бурам предстояло умереть, всем до единого. О, я бы с радостью пожертвовал своей жизнью, чтобы их спасти. Но, увы, я не мог подать им знак голосом, поскольку тряпка плотно сидела во рту.

Один из зулусов между тем раздвинул палкой тростник ограды. Он намеренно проделал эту щель на уровне моих глаз; думаю, им двигала врожденная жестокость, и теперь я должен был увидеть гибель своих спутников.

Пляски продолжались еще минут десять, слуги по-прежнему разносили пиво. Затем Дингаан поднялся со своего трона и тепло попрощался с Ретифом, пожелав тому по-зулусски счастливого пути. Далее король направился ко входу в лабиринт, а буры махали шляпами и громко славили Дингаана. Тот был уже почти на пороге, и мне показалось, что я ошибся.

Прежде чем я успел издать хоть звук, мне заткнули рот тряпкой и крепко завязали ее концы на затылке.

Видно, я зря тревожился. Похоже, предательства никто не замышлял.

У самой калитки Дингаан остановился, обернулся и произнес два слова на зулусском:

– Схватить их!

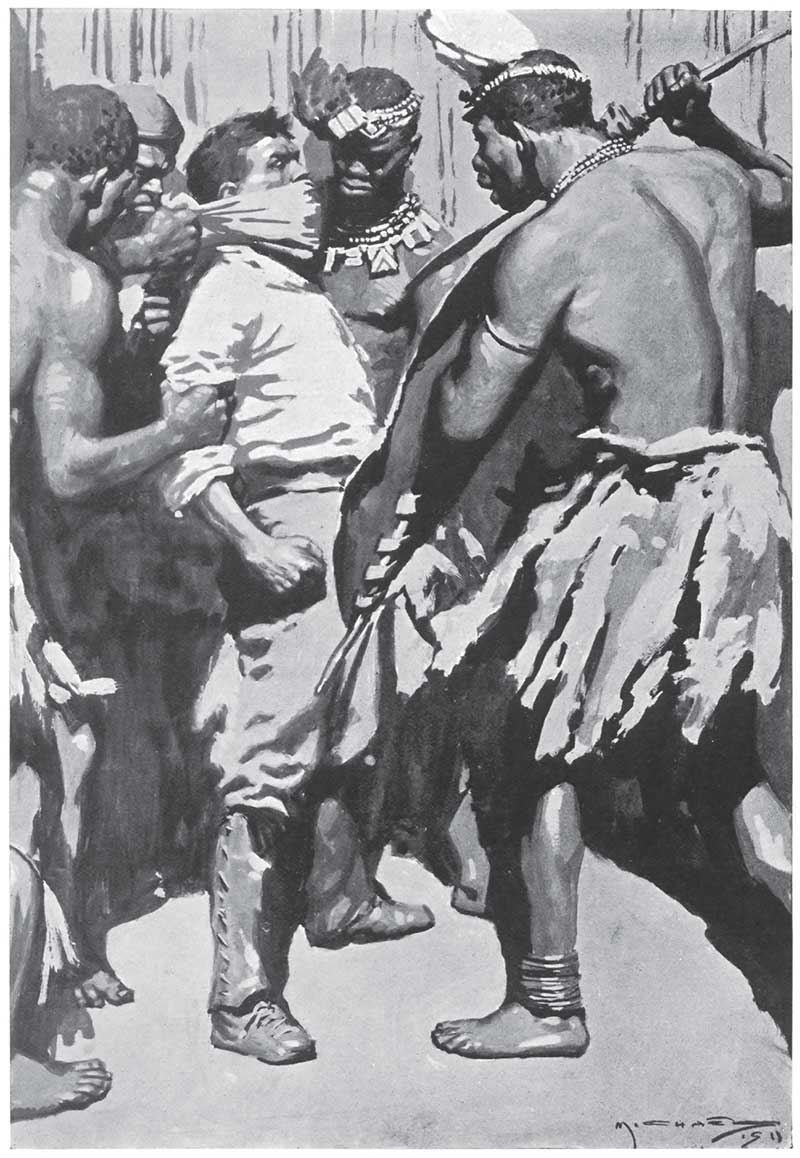

В тот же миг воины, плясавшие вплотную к бурам и явно ожидавшие этого приказа, кинулись на моих товарищей. Я услышал, как Томас Холстед кричит по-английски:

– Мы обречены! – Потом он воскликнул на зулусском: – Дайте мне поговорить с королем!

Дингаан тоже это услышал; он махнул рукой, показывая, что не желает говорить с переводчиком, и трижды гаркнул во весь голос:

– Булала абатагати! Убить колдунов!

Я видел, как бедняга Холстед выхватил нож и вонзил в стоявшего рядом зулуса. Воин повалился замертво, а Холстед напал на другого и перерезал тому горло. Буры тоже вытащили ножи (кто успел, разумеется) и попытались отбиться от чернокожих дьяволов, однако тех было слишком много. Позднее мне сказали, что буры убили шестерых или семерых зулусов и ранили около двух десятков. Но вскоре все было кончено, ибо разве способны люди, вооруженные лишь ножами, противостоять этакой ораве?

Раздавались яростные вопли, громкие стоны, проклятия, мольбы о пощаде, гремел зулусский боевой клич, и под эту какофонию буров – всех до одного, в том числе двоих пареньков, совсем еще мальчишек, – и их слуг-готтентотов повалили наземь. Тела оттащили прочь; ноги мертвецов и тех, кто чудом оставался жив, волочились по земле – так черные муравьи волокут свою добычу, червей и насекомых.

Дингаан тем временем подошел ко мне. Он улыбался, а его округлое лицо как-то странно подергивалось.

– Идем, сын Джорджа! – сказал он. – Сейчас ты воочию увидишь конец этих изменников, предавших твоего короля.

Меня отвели на возвышенность посреди лабиринта, откуда открывался вид на окружающую местность. Здесь пришлось подождать. Гвалт побоища постепенно стихал. Но вот показалась жуткая процессия: зулусы, обремененные страшной ношей, огибали ограду большого крааля и двигались прямиком к холму Хлома-Амабуту. Вот они поднялись к вершине, и там, среди кустов с темными листьями и камней, чернокожие воины забили буров до смерти, не пощадив никого.

Я лишился сознания.

Должно быть, я пребывал в беспамятстве довольно долго, но постепенно стал приходить в себя и услышал глухой голос, вещавший по-зулусски:

– Хорошо, что этот маленький сын Джорджа остался жив. Ему суждены великие дела, он будет нам полезен. – Наступила тишина, а затем тот же голос, который определенно был мне незнаком, продолжил: – О род Сензангаконы! Ты наконец смешал молоко с кровью, с кровью белых! Эту чашу тебе надлежит выпить до дна, а затем ее нужно разбить вдребезги!

Послышался смех, ужасный, отвратительный смех, который мне выпало услышать снова лишь много лет спустя.

Потом говоривший ушел, шаркая, словно какая-то крупная рептилия. Сделав над собой усилие, я открыл глаза. Я находился в большой хижине, освещенной костром, что пылал посредине. Стояла ночь. У огня возилась с тыквенной бутылью зулуска, молодая и привлекательная. Я заговорил с ней, преодолевая головокружение.

– О женщина, – сказал я, – кто был этот мужчина, что смеялся надо мной?

– Он не совсем человек, Макумазан, – ответила зулуска, и ее голос звучал очень мелодично. – Это Зикали, Открыватель дорог, могучий колдун и советник королей. Он так стар, что его рождения не помнят даже наши деды. Его дыхание может вырывать из земли деревья с корнями. Дингаан боится его и повинуется ему.

– Это колдун настоял на убийстве буров? – спросил я.

– Может быть, – отозвалась она. – Кто я такая, чтобы знать наверняка?

– Ты, должно быть, та женщина, которая захворала и которую меня просили исцелить? – догадался я.

– Да, Макумазан. Я болела, но теперь поправилась. А вот ты хвораешь, так что теперь я буду о тебе заботиться. Выпей. – И она протянула мне бутыль с молоком.

– Как тебя зовут? – продолжал допытываться я.

– Найя, – назвалась она. – Мне поручили тебя стеречь. Не надейся сбежать от меня, Макумазан. Снаружи стоят другие стражи, и у них копья. Пей же!

Я подчинился – и запоздало спохватился, что в питье могли подмешать яд. Однако жажда моя была столь велика, что я опустошил бутыль досуха.

– Я тоже умру? – спросил я, откладывая бутыль в сторону.

– Нет-нет, Макумазан, – ответила Найя. – Ты не умрешь. Ты просто уснешь и все забудешь.

Мои глаза и вправду смежились, и я заснул; сколько проспал, сказать не могу.

Когда я снова очнулся, был день, и солнце стояло высоко в небесах. То ли Найя подмешала в мое питье какое-то снадобье, то ли я настолько обессилел, что впал в забытье, – не знаю. Так или иначе, сон подействовал благотворно; в противном случае, думаю, я бы спятил от горя и гнева. После пробуждения еще некоторое время я изводил себя бесполезными упреками и был близок к отчаянию и безумию.

Лежа на полу хижины, я спрашивал себя, как и почему Всемогущий допустил жестокое убийство, которому я был невольным свидетелем. Как это сочетается с образом любящего и милосердного Отца, какой нам внушают? Каковы бы ни были прегрешения несчастных буров – а грехов у них было не счесть, конечно же, как и у нас у всех, – они оставались во многом добрыми и честными людьми, жившими по своим правилам. Но все же их обрекли на страшную смерть, забили, как скот, по кивку чернокожего деспота; их жены овдовели, дети осиротели и, как выяснилось позднее, тоже погибли или остались бесприютной безотцовщиной.

Тайна сия велика есть, как говорится. Во всяком случае, она надолго лишила душевного покоя того молодого человека, которому выпало воочию наблюдать описанную выше жуткую сцену.

Сдается мне, что несколько дней мой рассудок пребывал на самом краю пропасти, едва удерживаясь от падения. Но в конце концов знания, полученные мной от отца, и врожденное здравомыслие пришли мне на выручку. Я припомнил, что подобные преступления, творимые с куда бо́льшим размахом, совершались многократно на протяжении истории человеческого рода, однако вопреки этому (а порой и вследствие злодейств) цивилизация шагала вперед, и милосердие и мир обменивались поцелуем над могилами жертв кровопролития.

А потому, несмотря на мой юный возраст и житейскую неопытность, я пришел к выводу, что дикая резня являлась составной частью некоего обширного замысла Провидения и что было необходимо пожертвовать этими несчастными ради исполнения высшей воли. Разумеется, такой взгляд может показаться циничным и фаталистическим, однако нечто похожее мы видим в природе каждый день; и наверняка страдальцы обрели достойное воздаяние в лучшем мире. Иначе всякая вера, всякая религия – ложь и тлен.

Либо же этакие злодейства совершаются не по воле милосердного Провидения, а вопреки оной. Быть может, дьявол из Священного Писания, над кем мы привыкли потешаться, воистину существует и творит зло среди людей. Быть может, время от времени некий злой принцип бытия вырывается на свободу, точно могучие силы, заключенные в вулкане, и принимается сеять разрушение и смерть, покуда его не обуздают и не одолеют. Кто знает?

Словом, этот вопрос нужно задавать архиепископу Кентерберийскому и папе в Риме, а ежели они не сойдутся во мнениях, спросить тибетского ламу. Я всего лишь пытаюсь воспроизвести мысли, которые посещали меня в те давние дни, и облечь их в слова сообразно моему нынешнему опыту. Вполне вероятно, что тогда я думал иначе, ведь с тех пор сменилось целое поколение, да и рассудительность моя созрела, будто вино в бутыли.

Помимо духовных материй, имелись насущные вопросы, каковые следовало уладить в моем неприглядном положении; прежде всего, надо было позаботиться о собственном выживании, хотя, признаюсь, тогда оно мало меня волновало. Если меня захотят прикончить, сопротивляться бесполезно. То, что я успел узнать о Дингаане, подсказывало, что он приказал убить Ретифа и других буров не из пустой прихоти. Эта расправа – лишь предвестие большого кровопролития; я нисколько не забыл, как Дингаан грозился поступить с Мари, и прочие его намеки тоже всплывали в памяти.

В общем, я предположил, что кафры замышляют широкое наступление на буров и, судя по всему, намерены вырезать их до последнего человека. (Как оказалось, я был совершенно прав.) А я сижу в кафрской хижине, под присмотром молодой зулуски, и не имею возможности сбежать и предупредить товарищей! Хижина стояла на широком дворе, огороженном тростниковым плетнем пяти футов высотой. Выглядывая за ограду, будь то днем или ночью, я неизменно натыкался взглядом на часовых, замерших вдоль нее через каждые пятнадцать ярдов друг от друга. Они возвышались, словно статуи, сжимая копья в руках и не сводя глаз с плетня. Вдобавок по ночам число стражей удваивалось. Они явно караулили меня, чтобы не сбежал.

Минула неделя – поверьте, она была для меня поистине невыносимой. Единственным человеком, с которым я мог перекинуться словечком, оставалась зулуска Найя. Можно сказать, мы с нею подружились и беседовали о многом. Но всякий раз, когда очередная беседа заканчивалась, я понимал, что не узнал ровным счетом ничего о том, что имело для меня первостепенную важность. Об истории зулусов и прочих племен и народов, о характере и подвигах великого вождя Чаки, о любых событиях прошлого она могла говорить часами. Однако едва я касался своего положения, она замолкала и ее словоохотливость испарялась, будто вода на раскаленном кирпиче. При этом Найя привязалась ко мне – если это не было притворством. В своей очаровательной наивности она даже предложила мне жениться на ней, прибавила, что Дингаан наверняка одобрит такой выбор – мол, он любит ее и полагает, что я могу принести пользу зулусам. Когда я ответил, что уже женат, Найя повела своими плечами, блестевшими на солнце, и, обнажив в усмешке ровные белые зубы, спросила:

– Кому есть до этого дело? Разве мужчина непременно должен иметь всего одну жену? И потом, Макумазан… – Тут она подалась вперед и пристально поглядела на меня. – Откуда тебе знать, что ты по-прежнему женат? Может, тебя успели развести или сделать вдовцом, а?

– О чем ты? – недоуменно пробормотал я.

– Да так, ни о чем. Не смотри на меня столь свирепо, Макумазан. Всякое случается на свете, сам знаешь.

– Найя, ты двуликое зло, – проговорил я. – Ты наживка и доносительница, и тебе это прекрасно известно.

– Может быть, Макумазан, – откликнулась она. – Разве моя в том вина, если мне пригрозили смертью за ослушание? К тому же ты мне и вправду нравишься.

– Не знаю, не знаю, – произнес я задумчиво. – Скажи-ка, когда меня выпустят?

– Откуда мне знать, Макумазан? – Найя ласково погладила мою руку. – Думаю, что скоро. Когда ты уйдешь, Макумазан, прошу, вспоминай обо мне хоть иногда, ведь я старалась тебе помочь, хотя за нами подглядывали в каждую щель.

Помню, я отделался общими фразами. А наутро за мной пришли. Я доедал завтрак на заднем дворе за хижиной, и вдруг из-за угла показалось миловидное личико Найи. Девушка сообщила, что прибыл посланец от короля. Бросив еду, я вернулся в хижину и нашел там своего давнего знакомца Камбулу.

– Приветствую тебя, вождь, – сказал он. – Я пришел, чтобы отвести тебя обратно в Наталь. Прошу, не задавай никаких вопросов, я все равно на них не отвечу. Дингаану нездоровится, поэтому с ним ты не увидишься. К белому проповеднику тебя тоже не пустят. Идем со мной немедля!

– А я и не хочу встречаться с Дингааном, – ответил я, глядя в глаза Камбуле.

– Понимаю, – сказал он. – Дингаан думает одно, ты думаешь другое; быть может, именно поэтому он не желает видеть тебя. Но помни, вождь, что Дингаан спас тебе жизнь, велел вынести тебя из большого огня. Может, он решил, что ты сделан из той древесины, которую жалко сжигать, не знаю. Если ты готов, идем.

– Готов, – согласился я.

У ворот нам повстречалась Найя.

– Ты забыл попрощаться со мной, белый, – укорила она, – хотя я столько ухаживала за тобой. Но чего еще от тебя ожидать? Прощай! Надеюсь, если мне однажды придется бежать отсюда, ты примешь меня и сделаешь для меня то же, что я сделала для тебя.

– Сделаю, – коротко ответил я и взял ее за руку.

Замечу, что спустя годы я сдержал свое обещание.

Камбула повел меня не через краали Умгунгундлову, а в обход. Наш путь лежал мимо страшного холма Хлома-Амабуту. Над его вершиной до сих пор кишели стервятники. Более того, выпавший мне печальный жребий вынудил меня переступить через свежеобглоданные кости моих недавних товарищей, скатившиеся к подножию холма. По обрывкам одежды я опознал Самуэла Эстерхёйзена, весьма приятного человека, бок о бок с которым я спал во время нашей поездки в Зулуленд. Пустые глазницы черепа укоризненно таращились на меня, словно спрашивая, почему я жив, тогда как Самуэл и все прочие мертвы. Мысленно я задавал себе тот же вопрос. Почему из всего нашего отряда в живых оставили только меня?

Ответ родился будто сам собою: чтобы я стал одним из орудий возмездия, которое обрушится на этого чернокожего дьявола Дингаана. Глядя на белые, разбросанные по земле кости и вспоминая своих недавних спутников, я поклялся всем сердцем, что, если уцелею, отплачу сполна. И сдержал клятву, но истории великого воздаяния не место на этих страницах.

Отвернувшись от страшного зрелища, я увидел, что на склоне соседнего холма, где мы ночевали по дороге с побережья, по-прежнему стоят хижины и фургоны преподобного мистера Оуэна. Конечно, я сразу спросил у Камбулы, живы ли священник и его домочадцы.

– Они живы, вождь, – ответил зулус. – Они все дети Джорджа, как и ты, а потому король их пощадил. Правда, он собирается прогнать их.

Наконец-то хорошие новости. Я справился, жив ли Томас Холстед, ведь он тоже англичанин.

– Нет, – признался Камбула. – Король хотел пощадить его, но он убил двоих наших, и его отволокли наверх вместе с бурами. Когда палачи принялись за работу, было уже слишком поздно.

Я поинтересовался, нельзя ли мне присоединиться к мистеру Оуэну и уехать с ним.

Камбула был краток:

– Нет, Макумазан. Король повелел, чтобы ты ушел один.

Что ж, пришлось подчиниться. Я больше не встречал ни мистера Оуэна, ни его домочадцев. Впрочем, до меня дошли слухи, что они благополучно достигли Дурбана и сели на корабль под названием «Комета».

Вскоре показались два молочных дерева у главных ворот, где валялась бо́льшая часть нашего снаряжения. Ружья и прочее оружие пропали. Камбула спросил, узнаю ли я свое седло.

– Вон оно, – сказал я, ткнув в седло пальцем, – но какой в нем прок, если нет лошади?

– Мы сохранили для тебя твою лошадь, Макумазан, – объяснил зулус.

Он велел одному из наших конвоиров взять седло и узду, а также несколько других выбранных мной предметов вроде пары одеял, фляжки, двух жестяных банок с кофе и сахаром, маленькой переносной аптечки и так далее.

Приблизительно в миле от ворот я увидел свою лошадь, привязанную к столбу дозорной хижины. За конем явно ухаживали и не скупились на прокорм. С разрешения Камбулы я взнуздал и оседлал лошадь. Посланец короля предупредил, что, если я попробую ускакать от конвоя, меня ждет смерть; дескать, по всем владениям Дингаана разослали сообщение, что англичанина следует убить, если он будет ехать один.

Я ответил, что без оружия попросту не отважусь на такую попытку. И мы тронулись в путь. Камбула и его воины шли рядом, порою переходя на бег.

Таким вот образом мы передвигались четыре полных дня, держась, насколько я мог судить, в двадцати или тридцати милях к востоку от дороги, по которой я когда-то покидал Зулуленд и по которой возвратился недавно с Ретифом и его посольством. По всей видимости, у населения тех краев, через которые мы проезжали, я вызывал немалый интерес, ибо местные знали, что мне единственному из белых, посетивших короля, сохранили жизнь. Многочисленные толпы выбегали из краалей и взирали на меня едва ли не с благоговением, словно я был призраком, а не человеком из плоти и крови. Никто из туземцев не осмеливался заговаривать со мной; возможно, им строго-настрого запретили. А стоило мне обратиться к кому-либо из них, они тут же отворачивались и уходили – или даже убегали.

Вечером четвертого дня пути Камбула получил некие известия, которые, похоже, изрядно взволновали самого военачальника и его воинов. Из кустарника буквально вывалился посланец, который едва дышал от изнеможения; на его левой руке была рана, оставленная, на мой взгляд, пулей. Он что-то сказал, но я, напрягая слух, разобрал всего два слова – «большая драка». Камбула прижал пальцы к губам, призывая к молчанию, и увел гонца в сторону; больше я его не видел и не слышал. Позднее я спросил у Камбулы, о какой драке шла речь и кто победил. Зулус притворился, что ведать не ведает, о чем я говорю.

– К чему лгать, Камбула, если я все равно очень скоро узнаю правду?

– Тогда, Макумазан, дождись, пока узнаешь. Правда тебя порадует. – С этими словами он отвернулся и заговорил со своими людьми.

Всю ночь я слышал, как они обсуждают новости между собой. Мне же не спалось, ибо меня одолевали дурные предчувствия. Наверняка произошло что-то ужасное. Неужели воинство Дингаана перебило всех буров? Если так, что сталось с моей Мари? Она погибла или ее захватили в плен? Дингаан похвалялся, что заберет ее… Вполне может статься, что прямо сейчас мою жену везут под конвоем в Умгунгундлову, тогда как меня ведут в Наталь.

Наконец рассвело. Ближе к полудню мы достигли брода на реке Тугела; по счастью, вода стояла низко, переправа не должна была доставить хлопот. Здесь Камбула попрощался со мной, сказал, что выполнил приказ короля. Также он передал мне обращение Дингаана ко всем англичанам Наталя. Если коротко, в этом обращении говорилось, что король Дингаан убил всех буров, что приехали к нему, поскольку узнал, что они предали своего короля и потому недостойны жить далее. Но он любит детей Джорджа, в сердцах которых нет места лжи, и тем нечего опасаться в его владениях. Он просит англичан приезжать в большой крааль, где король всегда готов удостоить их беседы.

Я сказал, что передам это обращение, если встречу кого-нибудь из соотечественников, но, разумеется, не могу решать за них, принимать приглашение Дингаана или нет. По чести сказать, я был уверен, что Умгунгундлову очень скоро приобретет весьма дурную славу и никто не отважится являться туда без сопровождения целой армии.

Прежде чем Камбула успел обидеться на мои слова, я пожал ему руку и пустил лошадь вброд. Мне больше не довелось увидеть Камбулу живым; после битвы у Кровавой реки я наткнулся на его тело.

Перебравшись через Тугелу, я проехал примерно с полмили. Наконец кусты и тростники, чьи заросли спускались к воде, остались далеко позади. Меня гнало вперед опасение, что зулусы могут последовать за мной, снова схватить и отвести обратно к Дингаану, чтобы я пояснил свои последние слова. Но когда стало ясно, что погони нет, я остановился – одинокий и беспомощный путник в неведомых диких краях. Что мне было делать, куда ехать?.. И тут случилось одно из самых удивительных событий в моей жизни, а уж в ней-то приключений хватало с избытком.

Я отпустил поводья и понурился. Лошадь остановилась близ груды валунов, лежавших на берегу реки с незапамятных времен. И вдруг послышался голос, показавшийся мне знакомым:

– Баас! Это ты, баас?

Я огляделся и никого не увидел. Решил, что мне почудилось, и снова повесил голову.

– Баас! – не умолкал знакомый голос. – Ты живой или мертвый? Если ты мертвый, уходи, я не хочу знаться с призраками. Вот когда сам умру, тогда пожалуйста.

Я счел нужным ответить:

– Кто говорит? Покажись!

Впрочем, поскольку никого вокруг не было, я произнес эти слова для очистки совести и подумал, что схожу с ума.

В следующее мгновение моя лошадь фыркнула и шарахнулась, что было не удивительно: из громадной норы муравьеда, шагах в пяти от меня, показалось смуглое лицо, увенчанное шапкой черных волос, из которых торчало сломанное перо. Я пригляделся, а чернокожий столь же пристально воззрился на меня.

– Ханс! – вскричал я. – Это ты? Я думал, тебя убили вместе с остальными.

– А я думал, что тебя убили, баас! Ты уверен, что ты живой?

– Что ты тут делаешь, старый осел?

– Прячусь от зулусов, баас. Я услышал их голоса на другом берегу, потом увидел, как человек на лошади переезжает через реку, вот и решил укрыться. Припал к земле, как шакал. Хватит с меня этих зулусов.

– Вылезай и расскажи, что с тобой произошло, – сказал я.

Он выбрался наружу, исхудавший и оборванный; из одежды на нем оставалась только верхняя часть старых штанов, но это был Ханс, вне всякого сомнения. Он подбежал ко мне, обхватил мои ноги, принялся целовать сапоги, а по его лицу текли слезы.

– О баас! – приговаривал он между поцелуями. – Это ж надо, я думал, ты мертв, а ты жив, и я тоже жив! Баас, я больше никогда не усомнюсь в Большом брате на Небесах, которого так чтит твой отец, предикант. Я молил всех наших духов, ублажал духов предков, а беды на меня сыпались и сыпались. Тогда я помолился, как учил преподобный, попросил хлеба насущного, ибо сильно проголодался. Потом выглянул из норы и увидел тебя. Еда найдется, баас?

В моих седельных мешках имелся некоторый запас билтонга. Я отдал его Хансу, и он набросился на вяленое мясо, точно изголодавшаяся гиена, отрывая зубами большие куски и проглатывая их целиком. Когда с мясом было покончено, готтентот облизал пальцы и замер в неподвижности, глядя на меня.

– Расскажи, что было, – повторил я.

– Баас, я пошел за лошадьми с остальными слугами. Наши лошади куда-то убежали. Я влез на дерево, чтобы их высмотреть. Потом услышал шум и увидел, что зулусы убивают буров. Я понял, что нас они тоже будут убивать, поэтому спрятался на дереве – в гнезде аиста. Ну, они пришли и закололи ассегаями всех прочих тотти, а потом собрались под моим деревом, дабы перевести дух и почистить копья. Когда стемнело, я спустился вниз и побежал. О баас, они чуть не схватили меня, раз или два, но все же не поймали, ведь я умею прятаться и лезу туда, куда люди не заглядывают. Но как я голодал, баас, как голодал! Я ел жуков и червяков и жевал траву, пока живот не заболел. Потом я перешел реку и спрятался на берегу, недалеко от лагеря буров.

Утром, перед рассветом, я сказал себе: «Ну, Ханс, сердце твое в слезах, но твой живот сегодня порадуется». И тут я увидел этих дьяволов-зулусов, великое множество. Они напали на лагерь и убили бедных буров. Мужчин, женщин, маленьких детей – они убивали всех и продолжали резать и колоть, пока не подоспели другие буры и не прогнали зулусов. Они ушли и увели с собой скот. Я удостоверился, что зулусы не вернутся, однако мне подумалось: там оставаться нельзя. Я побежал вдоль реки и ползал по тростникам дни напролет, ел яйца водяных птиц и мелкую рыбешку, которую ловил в заводях. А этим утром я снова услышал зулусов и спрятался в норе. Ты приехал и встал у норы, и долго, очень долго я думал, что ты призрак.

Но теперь мы снова вместе, баас, и все стало как раньше. Твой отец, предикант, говорил, что так и должно быть, если ходить в церковь по воскресеньям. Я же ходил в церковь, баас, когда других дел не было.

Готтентот снова принялся целовать мне ноги.

– Ханс! – окликнул его я. – Говоришь, ты видел лагерь? Мисси Мари была там?

– Я же не ходил туда, баас, откуда мне знать? Но фургона, в каком она обычно спит, не было. И фургона фру Принслоо тоже, и мейеровского.

– Слава богу! – выдохнул я. – А куда ты направлялся, Ханс, когда убежал от лагеря?

– Баас, я подумал, что мисси вместе с Принслоо и Мейерами поехала на ферму, которую ты выбрал для себя. И решил проверить, так ли это. Если они там, думал я, то наверняка обрадуются новостям, узнают, что ты в самом деле погиб, накормят меня хорошей едой… Но я боялся идти по вельду, чтобы зулусы меня не высмотрели и не убили. Потому я крался густыми зарослями у реки, где пролезет только тот, у кого пусто в животе.

Он похлопал себя по исхудавшему телу.

– Скажи мне, Ханс, мы что, и вправду недалеко от фермы, где я поручил построить дома на холме над рекой?

– Конечно, баас! Неужели ты растерял мозги, раз не можешь найти дорогу в вельде? Четыре, от силы пять часов верхом, если ехать медленно, – и ты на месте.

– Идем же, Ханс! – воскликнул я. – И поторопись. Думаю, зулусы где-то рядом.

Мы двинулись в путь. Ханс держался за мои стремена и направлял меня, хотя прежде не бывал в здешних местах. Я отлично знал, что охотничье чутье никогда не подводит кафров; они способны передвигаться по вельду, где нет дорог и троп, так же уверенно, как антилопы. Для готтентота вельд все равно что воздух для птицы.

По дороге, не забывая поглядывать по сторонам, я поведал Хансу собственную историю – довольно коротко, ибо страх за Мари мешал говорить пространно. Ханс же поделился со мной подробностями своего побега и дальнейших приключений. Теперь я понял, что так взволновало Камбулу и прочих зулусов. Очевидно, импи истребили великое множество переселенцев, застав тех врасплох, но были вынуждены отступить, когда подошли подкрепления из других лагерей.

Вот почему меня так долго держали в плену. Дингаан опасался, что я могу добраться до Наталя и предупредить буров.

Назад: Глава XVIII Договор

Дальше: Глава XX Трибунал