Глава XXV,

повествующая о необычайных происшествиях, случившихся в Сьерре Морене с отважным рыцарем Ламанчским, и о покаянии, которое он по примеру Мрачного Красавца на себя наложил

Простившись с козопасом, Дон Кихот снова сел на Росинанта и велел Санчо следовать за ним, каковое приказание тот вкупе со своим ослом весьма неохотно исполнил. Наконец они достигли самых что ни на есть крутизн, и Санчо смерть как захотелось побеседовать со своим господином, но, боясь ослушаться его, он ждал, чтобы тот заговорил первым. Однако, не выдержав столь продолжительного молчания, он начал так:

– Сеньор Дон Кихот! Благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром: я сей же час намерен возвратиться домой, к жене и детям, – с ними я, по крайности, душу отведу и наговорюсь всласть, а требовать, чтобы я день и ночь скитался вместе с вашей милостью в этой глуши, да еще и молчал, когда мне охота поговорить, – это все равно что живьем закопать меня в землю. Ежели б судьбе угодно было, чтобы животные умели говорить, как говорили они во времена этого, как бишь его, Укропа или Езопа, – это бы еще куда ни шло: я выкладываю моему ослику все, что только на ум взбредет, и мне и горя мало. А то ведь не так-то легко и не у всякого достанет терпения всю жизнь странствовать в поисках приключений, которые состоят в том, что тебя пинают ногами, подбрасывают на одеяле, побивают камнями, учиняют над тобой кулачную расправу, а у тебя рот на замке, и ты, словно немой, не смеешь заговорить о том, что у тебя на сердце.

– Я тебя понимаю, Санчо, – сказал Дон Кихот, – тебе, мочи нет, хочется, чтобы я снял запрет, наложенный на твои уста. Считай, что он уже снят, и говори все, что тебе вздумается, с условием, однако же, что снятие это будет действительно до тех пор, пока мы не проедем горы.

– Ну ладно, – согласился Санчо, – мне бы только теперь поговорить, а там что господь даст. Так вот, понеже сие дозволение уже вошло в силу, я осмелюсь обратиться к вам с вопросом: что это вашей милости пришло в голову так горячо вступиться за королеву Мордасиму или как бишь ее? И что нужды вам до того, был этот самый, как его, аббат ее милым или нет? Ведь вы им не судья, и я уверен, что если б вы промолчали, то сумасшедший докончил бы свой рассказ и дело обошлось бы без булыжников, попавших вам в грудь, без пинков и без полдюжины затрещин.

– Право, Санчо, – снова заговорил Дон Кихот, – если б ты знал так же хорошо, как это знаю я, сколь почтенна и благородна была королева Мадасима, – я знаю, ты сказал бы, что я был еще слишком терпелив: другой на моем месте вырвал бы язык, с которого столь кощунственные срывались слова. В самом деле, величайшее кощунство – не только сказать, но даже помыслить, что какая-либо королева делит ложе с лекарем. Истина же заключается в том, что доктора Элисабата, о котором толковал помешанный, человека весьма благоразумного и весьма мудрого советчика, королева держала при себе в качестве лекаря и наставника. Но воображать, будто она была его возлюбленной, – это нелепица, заслуживающая строгого наказания. И если ты примешь в рассуждение, что, когда Карденьо говорил это, он был уже не в своем уме, то, верно, согласишься, что он сам не знал, что говорил.

– Я про то и толкую, что вам не стоило обращать внимание на сумасшедшего, – заметил Санчо, – мало ли что он сболтнет. Ведь если бы счастливый случай не пришел вашей милости на помощь да направил булыжник прямехонько вам в голову, а не в грудь, то хороши бы мы тогда были, а все потому, что стали на защиту этой самой сеньоры, разрази ее господь. А Карденьо еще как здорово вывернулся бы, потому он умалишенный!

– Любой странствующий рыцарь обязан защищать честь женщин, кто бы они ни были, как от людей разумных, так и от невменяемых, наипаче же честь королев, столь могущественных и достойных, какова королева Мадасима, которую я особенно чту за ее добродетели, ибо она была не только прекрасна, но и в высшей степени благоразумна и стойка в несчастиях, а ведь несчастия случались с ней беспрестанно. Советы же и общество доктора Элисабата были ей очень полезны; они умудряли ее и помогали безропотно нести тяготы жизни. А невежественной и злопыхательствующей черни это дало основание думать и утверждать, что она была его наложницей. Но я опять скажу и еще двести раз повторю, что лгут те, кто так думает и говорит.

– Да я ничего не говорю и не думаю, – сказал Санчо, – ну их совсем, пусть себе на здоровье. Сожительствовали они или нет – за это они дадут ответ богу. Мое дело сторона, я знать ничего не знаю, не любитель я вмешиваться в чужие дела, кто покупает да надувает, у того кошелек тощает. Тем более, голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, да хоть бы они и сожительствовали – мне-то что? И ведь люди часто про других думают: у них дом – полная чаша, а поглядишь – хоть шаром покати. Ну да разве на чужой роток накинешь платок? Чего лучше: на самого господа бога наговаривали.

– Господи Иисусе! – воскликнул Дон Кихот. – Какую ты околесицу несешь, Санчо! Какое отношение имеют нанизываемые тобою пословицы к нашему предмету? Ради бога, замолчи, Санчо, и впредь заботься о своем осле и перестань заботиться о том, что тебя не касается. И постарайся наконец воспринять всеми своими пятью чувствами, что все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и вполне соответствует правилам рыцарского поведения, которые я знаю лучше, чем все рыцари в мире, когда-либо им следовавшие.

– Сеньор! – возразил Санчо. – А это тоже мудрое рыцарское правило – плутать в горах без пути, без дороги и разыскивать сумасшедшего, которому, когда мы с ним встретимся, еще, чего доброго, захочется довершить начатое, – я разумею не рассказ, а голову вашей милости и мои бока, – и войну с нами он доведет до полной победы?

– Говорят тебе, Санчо, замолчи! – сказал Дон Кихот. – Да будет тебе известно, что в эти края влечет меня не только желание сыскать безумца, но и желание совершить здесь некий подвиг и через то стяжать себе бессмертную славу и почет во всем мире. И подвиг мой будет таков, что отныне все странствующие рыцари станут смотреть на него как на нечто в своем роде совершенное, как на нечто такое, что может привести их к славе и на чем они могут проявить свое искусство.

– А что, этот подвиг очень опасен? – осведомился Санчо Панса.

– Нет, – отвечал Рыцарь Печального Образа. – Хотя к нам может прийти такая карта, что мы проиграемся в пух. Впрочем, все зависит от твоего рвения.

– От моего рвения? – переспросил Санчо.

– Да, – сказал Дон Кихот, – ведь если ты скоро возвратишься оттуда, куда я намерен тебя послать, то и мытарства мои кончатся скоро и скоро начнется пора моего величия. Однако не должно держать тебя долее в неведении касательно того, что я под всем этим разумею, а посему да будет тебе известно, Санчо, что славный Амадис Галльский был одним из лучших рыцарей в мире. Нет, я не так выразился; не одним из, а единственным, первым, непревзойденным, возвышавшимся над всеми, кто только жил в ту пору на свете. Не видать ему добра, этому дону Бельянису, и тем, кто уверял, будто он в чем-то с ним сравнялся, – это одни разговоры, даю тебе слово. Скажу еще, что художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своем роде художников, и правило это распространяется на все почтенные занятия и ремесла, украшению государства способствующие, и оттого всякий, кто желает прослыть благоразумным и стойким, должен подражать и подражает Одиссею, в лице которого Гомер, описав претерпенные им бедствия, явил нам воплощение стойкости и благоразумия, подобно как Вергилий в лице Энея изобразил добродетели почтительного сына и предусмотрительность храброго и многоопытного военачальника, при этом оба изображали и описывали своих героев не такими, каковы они были, а такими, каковыми они должны были бы быть, и тем самым указали грядущим поколениям на их доблести как на достойный подражания пример. Так же точно и Амадис был путеводною звездою, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей, и мы все, сражающиеся под стягом любви и рыцарства, должны ему подражать. Следственно, друг Санчо, я нахожу, что тот из странствующих рыцарей в наибольшей степени приближается к образцу рыцарского поведения, который больше, чем кто-либо, Амадису Галльскому подражает. Но особое благоразумие, доблесть, отвагу, выносливость, стойкость и силу чувства выказал Амадис, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, наложил он на себя покаяние и удалился на Бедную Стремнину, дав себе имя Мрачного Красавца, имя, разумеется, заключающее в себе глубокий смысл и соответствующее тому образу жизни, который он с превеликою охотою избрал. А что касается меня, то мне легче подражать ему в этом, чем рубить великанов, обезглавливать драконов, убивать андриаков, обращать в бегство войска, пускать ко дну флотилии и разрушать злые чары. И раз что это весьма удобное место для таких предприятий, как мое, то и незачем упускать удобный случай, который ныне столь услужливо подставляет мне свой вихор.

– А позвольте узнать, что же именно ваша милость намерена совершить в такой глухой местности? – осведомился Санчо.

– Разве я тебе не говорил, – отвечал Дон Кихот, – что я намерен подражать Амадису и делать вид, что я обезумел и впал в отчаяние и неистовство, дабы одновременно походить и на храброго Роланда, который, обнаружив возле источника следы Анджелики Прекрасной и догадавшись, что она творила блуд с Медором, сошел с ума от горя, – с корнем вырывал деревья, мутил воду прозрачных ручьев, убивал пастухов, истреблял стада, поджигал хижины, разрушал дома, угонял кобылиц и совершил еще сто тысяч неслыханных деяний, достойных на вечные времена быть занесенными на скрижали истории? Разумеется, я не собираюсь во всем подражать Роланду, или Орландо, или Ротоландо, – его называют и так и этак, – перенимать все его безумные выходки, речи и мысли, я лишь возможно точнее воспроизведу то, что представляется мне наиболее существенным. И может статься, что я удовольствуюсь подражанием только Амадису, который без всяких вредных сумасбродств, одними лишь своими слезами и чувствами стяжал себе такую славу, какою никто еще себя не покрывал.

– Сдается мне, – сказал Санчо, – что вытворять все это рыцарей заставляла необходимость, что у них была причина каяться и валять дурака. Ну, а у вашей милости что за причина сходить с ума? Что, вас отвергла дама, что ли, или вы нашли следы и установили, что сеньора Дульсинея Тобосская резвилась с каким-нибудь мавром или христианином?

– В этом-то вся соль и есть, – отвечал Дон Кихот, – в этом-то и заключается необычность задуманного мною предприятия. Кто из странствующих рыцарей по какой-либо причине сошел с ума, тот ни награды, ни благодарности не спрашивай. Весь фокус в том, чтобы помешаться без всякого повода и дать понять моей даме, что если я, здорово живешь, свихнулся, то что же будет, когда меня до этого доведут. Притом у меня есть достаточное к тому основание, – я имею в виду долгую разлуку с навеки поработившею меня Дульсинеей Тобосской, а ты слышал, что сказал пастух Амбросьо: в разлуке человек всего страшится и все ему причиняет боль. А потому, друг Санчо, не трать времени на то, чтобы отговорить меня от столь своеобразного, столь отрадного и столь необычного подражания. Я безумен и пребуду таковым до тех пор, пока ты не возвратишься с ответом на письмо, которое я намерен послать с тобой госпоже моей Дульсинее. Отдаст она должное моей верности – тут и конец моему безумию и покаянию. Если же нет, то я, и точно, обезумею и, обезумев, уже ничего не буду чувствовать. Словом, что бы она ни ответила, так или иначе выйдет срок предстоящему мне испытанию и пройдет это состояние тревоги, в котором ты меня оставляешь ныне: ведь если ты принесешь мне радость, то я ею упьюсь, потому что я буду тогда в здравом уме, если же причинишь мне боль, то я ее не почувствую, потому что пребуду безумцем. А что, Санчо, цел ли у тебя шлем Мамбрина? Ведь ты на моих глазах подобрал его, после того как этот неблагодарный чуть было его не разбил, но все же так и не разбил, из чего явствует, сколь крепкого он закала.

Санчо ему на это ответил так:

– Клянусь богом, сеньор Рыцарь Печального Образа, с вашей милостью всякое терпение потерять можно, – такие вещи вы иной раз говорите, – ведь я начинаю догадываться, что все, что вы мне толковали про рыцарство, про завоевание королевств и империй, про раздачу островов и прочих милостей и наград, что все это, видать, россказни и враки, что все это анихея, или ахинея, – не знаю, как правильно. Потому, если кто узнает, что ваша милость таз для бритья именует шлемом Мамбрина и уже сколько дней находится в этом заблуждении, то что же иное могут о вас подумать, как не то, что человек, который это утверждает и отстаивает, верно, рехнулся? Таз у меня в мешке, весь как есть погнутый, однако дома я его починю и приспособлю для бритья, если только, господь даст, я когда-нибудь увижусь с женой и детьми.

– Послушай, Санчо, – сказал Дон Кихот, – клянусь тебе тою же самою клятвою, которою только что клялся ты, что ни у кого из покойных и ныне здравствующих оруженосцев ум не был так короток, как у тебя. Как могло случиться, что, столько странствуя вместе со мной, ты еще не удостоверился, что все вещи странствующих рыцарей представляются ненастоящими, нелепыми, ни с чем не сообразными и что все они как бы выворочены наизнанку? Однако на самом деле это не так, на самом деле нас всюду сопровождает рой волшебников, – вот они-то и видоизменяют и подменивают их и возвращают в таком состоянии, в каком почтут за нужное, в зависимости от того, намерены они облагодетельствовать нас или же сокрушить. Вот почему то, что тебе представляется тазом для бритья, мне представляется шлемом Мамбрина, а другому – чем-нибудь еще. И это было необычайно предусмотрительно со стороны покровительствующего мне чародея – сделать так, чтобы самый настоящий, доподлинный шлем Мамбрина все принимали за таз: ведь это столь великая драгоценность, что на него всякий польстился бы, а как видят, что это просто-напросто таз, то и не пытаются у меня его отнять, в чем мы могли убедиться на примере того человека, который сперва вознамерился сломать шлем, а затем швырнул его наземь и так и оставил. Можешь мне поверить, что если б он знал ему цену, то ни за что бы с ним не расстался. Береги же его, дружок, а мне он пока не нужен, – напротив того, мне надлежит снять все доспехи и остаться в таком виде, в каком я появился на свет, если только я надумаю следовать в своем покаянии не столько Амадису, сколько Роланду.

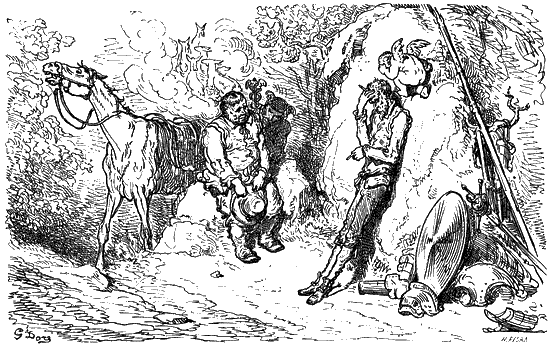

Разговаривая таким образом, приблизились они к подошве высокой горы, которая, почти как отвесная скала, одиноко стояла среди многих других, ее окружавших. По ее склону тихий сбегал ручеек, а опоясывавший ее луг был до того зелен и травянист, что глаз невольно на нем отдыхал. Множество дерев, растения и цветы сообщали этому уголку особую прелесть. Эту лужайку Рыцарь Печального Образа и избрал местом своего покаяния, – при виде ее он, точно помешанный, громким голосом заговорил:

– Эти места, о небо, я избираю и предназначаю для того, чтобы выплакать посланное мне тобою несчастье. Здесь, в этом уголке, от влаги моих очей разольется этот ручеек, а от всечасных моих и глубоких вздохов не престанет колыхаться листва горного леса – в знак и свидетельство того, как истерзанное мое сердце крушится. Кто б ни были вы, о сельские боги, населяющие этот пустынный край, приклоните слух к стенаниям несчастного любовника, которого долговременная разлука и ревнивые мечты влекут в эти ущелья роптать и жаловаться на жестокий нрав прелестной мучительницы, являющей собою верх и предел земной красоты! О напеи и дриады, имеющие обыкновение селиться в лесистых горах! Да не возмущают сладостный ваш покой быстроногие и похотливые сатиры, в вас – безнадежно, впрочем, – влюбленные, вы же восплачьте вместе со мною над горестным моим уделом или, по крайней мере, неустанно внимайте моему плачу. О Дульсинея Тобосская, день моей ночи, блаженство муки моей, веха моих дорог, звезда судьбы моей! Да наградит тебя небо судьбою счастливою и да пошлет оно тебе все, что ты у него ни попросишь; ты же, молю, помысли о том, в каком месте и в каком состоянии я нахожусь по причине разлуки с тобою, и верности моей воздай по заслугам! О стоящие одиноко деревья, отныне друзья моего одиночества! Подайте мне знак легким трепетаньем ветвей, что присутствие мое вам не досаждает! О ты, мой оруженосец, милый мой спутник, делящий со мною удачи и невзгоды! Запомни все, что я сейчас совершу, запомни, дабы рассказать и доложить о том единственной виновнице всего происходящего!

С этими словами он спешился и, в один миг стащив с Росинанта уздечку и седло, хлопнул его по крупу и сказал:

– Тот, кто сам лишается свободы, дарует ее тебе, о конь, чьи деяния столь же непревзойденны, сколь обойден ты судьбой! Ступай, куда хочешь, ибо на челе твоем написано, что ни Астольфову Гиппогрифу, ни знаменитому Фронтину, который так дорого обошелся Брадаманте, в резвости с тобой не сравняться.

Тут его прервал Санчо:

– Кто-то, дай бог ему здоровья, избавил нас от труда расседлывать серого, а то бы я его тоже похлопал и, можете быть уверены, наговорил бы всяких приятных вещей. Впрочем, если б он был тут, я бы никому не позволил его расседлывать, потому не для чего: повадки влюбленных и удрученных ему не указ, – ведь не они его хозяева, его хозяином когда-то, в незабвенные времена, был я. И сказать по совести, сеньор Рыцарь Печального Образа, если только мой отъезд и сумасшествие вашей милости – все это взаправду, не мешало бы снова оседлать Росинанта: он заменил бы серого, и это мне и туда и обратно сократило бы время, а то если я двинусь пешком, то уж и не знаю, когда прибуду, когда возвращусь: ведь ходок-то я, собственно говоря, неважный.

– Вот что я тебе скажу, Санчо, – объявил Дон Кихот, – пусть будет по-твоему, мысль твоя представляется мне правильной. И еще скажу тебе, что ты уедешь через три дня, ибо я желаю, чтобы за это время ты увидел и услышал все, что я ради нее свершу и скажу, а затем ты расскажешь об этом ей.

– Да ведь я такого навидался, что после этого что ж мне еще остается увидеть? – возразил Санчо.

– Подумаешь, какой бывалый! – заметил Дон Кихот. – Сейчас я разорву на себе одежды, разбросаю доспехи, стану биться головой о скалы и прочее тому подобное, долженствующее привести тебя в изумление.

– Ради самого Христа, – сказал Санчо, – смотрите, ваша милость, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на такую скалу и на такой выступ, что с первого же раза вся эта возня с покаянием кончится. И коль скоро вы находите, что биться головой необходимо, а без этого, мол, никак, я бы на вашем месте удовольствовался, – благо все это одно притворство, шутка и подделка, – удовольствовался бы, говорю я, битьем головы о воду или же обо что-нибудь мягкое, вроде хлопчатой бумаги, а остальное предоставьте мне: я скажу моей госпоже, что вы бились головой о вершину скалы тверже алмаза.

– Спасибо тебе за добрый совет, друг Санчо, – сказал Дон Кихот, – однако ж надобно тебе знать, что все это я проделываю не в шутку, а вполне серьезно, иначе я нарушил бы законы рыцарства, приравнивающие ложь к ереси, а ведь делать одно вместо другого – значит лгать. Следственно, задуманное мной битье головою о скалы – это будет битье с подлинным верное, без всякой примеси чего-либо ложного или показного. И ты непременно оставь мне немного корпии для лечения, если уж судьбе угодно было, чтобы мы остались без бальзама, который мы потеряли.

– Хуже всего, что мы потеряли осла, – отозвался Санчо, – потому вместе с ним пропала корпия и все остальное. Но только умоляю вас, ваша милость, забудьте вы про этот окаянный напиток, – при одном упоминании о нем у меня не то что вся душа, а и нутро переворачивается. И еще умоляю вас: представьте себе, что трехдневный срок, который вы дали мне для того, чтобы я нагляделся на ваши безумства, уже истек, что я уже видел их, что все это, как говорится, решено и подписано, а уж моей госпоже я расскажу про вас чудеса. Ну так вот, пишите письмо и отправляйте меня немедленно: мне до смерти хочется как можно скорее вернуться, чтобы вызволить вас из этого чистилища, в котором я вас оставляю.

– Ты называешь это чистилищем, Санчо? – спросил Дон Кихот. – Правильнее было бы сравнить это с адом или же еще с чем-нибудь похуже, если только есть на свете что-нибудь хуже ада.

– Кто попал в ад, то уж nula es retencio, – заметил Санчо.

– Я не понимаю, что значит retencio, – сказал Дон Кихот.

– Retencio – это когда кто-нибудь никак не может вырваться из ада, – пояснил Санчо. – А с вашей милостью выйдет совсем даже наоборот, если только у меня не отнимутся ноги, которые нужны мне будут для того, чтобы при помощи шпор воодушевлять Росинанта. Словом, я поеду в Тобосо, прямо к госпоже моей Дульсинее, и столько ей наговорю про то, как вы делали и продолжаете делать глупости и безумствуете, – а ведь это одно и то же, – что она станет мягче перчатки, хотя бы до этого она была тверже дуба, и с ее нежным и медоточивым ответным посланием я, будто колдун, примчусь сюда по воздуху и вызволю вашу милость из этого чистилища, которое напоминает ад, но таковым, однако же, не является, ибо есть надежда отсюда выбраться, каковой надежды выбраться, как я уже сказал, лишены те, которые в аду, о чем ваша милость вряд ли станет спорить.

– Твоя правда, – согласился Рыцарь Печального Образа. – Как бы это нам, однако ж, написать письмо?

– А приказ насчет ослят? – напомнил Санчо.

– Все будет сделано, – сказал Дон Кихот, – но раз что у нас нет бумаги, то не худо было бы по примеру древних написать письмо на листьях дерева или же на вощаных табличках, хотя, впрочем, найти здесь вощаную табличку так же трудно, как и бумагу. Ну да я уже придумал, на чем писать, и это будет более чем прилично: я имею в виду записную книжку, ранее принадлежавшую Карденьо, а ты уж позаботься о том, чтобы в первом же селении, которое встретится на твоем пути, тебе переписал письмо на хорошей бумаге и красивым почерком школьный учитель, если таковой там имеется, а не то так пономарь, только не давай писарям, – их росчерки да закорючки сам черт не разберет.

– А как же быть с подписью? – осведомился Санчо.

– Амадис никогда не ставил своей подписи, – отвечал Дон Кихот.

– Хорошо, – сказал Санчо, – но только скрепить приказ подписью необходимо, потому как если он будет переписан, то скажут, что подпись подделана, и я останусь без ослят.

– Приказ будет в той же самой книжке за моей подписью, и когда ты предъявишь его моей племяннице, то она беспрекословно выполнит мое распоряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа. А что кто-нибудь подпишет за меня, то это несущественно: сколько я помню, Дульсинея не умеет ни читать, ни писать и ни разу в жизни не видела моего почерка и ни одного моего письма, ибо и мое и ее чувство всегда было платоническим и далее почтительных взглядов не заходило. Да и взглядами-то мы редко-редко когда обменивались, и я могу клятвенно утверждать, что вот уже двенадцать лет, как я люблю ее больше, нежели свет моих очей, которые рано или поздно будут засыпаны землею, и за все эти двенадцать лет я видел ее раза три. И притом весьма возможно, что она ни разу и внимания-то не обратила, что я на нее смотрю, – столь добродетельною и стыдливою воспитали ее отец, Лоренсо Корчуэло, и мать, Альдонса Ногалес.

– Те-те-те! – воскликнул Санчо. – Стало быть, дочь Лоренсо Корчуэло, – иначе говоря, Альдонса Лоренсо, – и есть сеньора Дульсинея Тобосская?

– Она самая, – подтвердил Дон Кихот, – и она же достойна быть владычицею всей вселенной.

– Да я ее прекрасно знаю, – молвил Санчо, – и могу сказать, что барру она мечет не хуже самого здоровенного парня изо всей нашей деревни. Девка ой-ой-ой, с ней не шути, и швея, и жница, и в дуду игрица, и за себя постоять мастерица, и любой странствующий или только еще собирающийся странствовать рыцарь, коли она согласится стать его возлюбленной, будет за ней, как за каменной стеной. А уж глотка, мать честная, а уж голосина! Взобралась она как-то, изволите ли видеть, на нашу деревенскую колокольню и давай скликать отцовских батраков, и хотя они работали в поле, больше чем за полмили от деревни, а слышно им было ее, как будто они внизу, под самой колокольней, стояли. А главное, она совсем не кривляка – вот что дорого, готова к любым услугам, со всеми посмеется и изо всего устроит веселье и потеху. Теперь я прямо скажу, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вам не только можно и должно безумствовать ради нее, но что у вас есть все основания для того, чтобы впасть в отчаяние и повеситься, и всякий, кто про это узнает, непременно скажет, что вы поступили как должно, хотя бы вас потом утащил к себе дьявол. И я бы уж хотел быть в дороге для того только, чтобы повидать ее, ведь я ее давно не видел, она, наверно, здорово изменилась, день-деньской в поле, на солнце, на воздухе, а от этого цвет лица у женщин портится. И теперь уж я вам признаюсь, сеньор Дон Кихот: до сей поры я находился в полном неведении, я искренне и твердо верил, что сеньора Дульсинея, в которую ваша милость влюбилась, это какая-нибудь принцесса, вообще какая-нибудь важная особа, достойная тех щедрых даров, которые ваша милость ей посылала – то в виде, например, бискайца, то в виде каторжников, и еще много кой-чего вы ей, наверно, послали, потому, наверно, много побед ваша милость одерживала и одержала в ту пору, когда я еще не был оруженосцем. Но если поразмыслить хорошенько, то какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то бишь Дульсинее Тобосской, что побежденные, которых ваша милость к ней посылает и намерена посылать в дальнейшем, падут пред ней на колени? Ведь может же так случиться, что встреча произойдет как раз, когда она будет чесать лен или же молотить на гумне, и вот тут-то при виде ее как бы им не смешаться, а она над вашим подарком начнет потешаться, да еще и обидится.

– Я тебе и прежде много раз говорил, Санчо, – сказал Дон Кихот, – что ты превеликий болтун, и хотя от природы ты тупоумен, а все же вечно пытаешься острить; но дабы ты уразумел, сколь ты глуп и сколь я умен, я хочу тебе рассказать одну небольшую историйку. Надобно тебе знать, что одна прелестная, молодая, свободная, богатая и, самое главное, веселая вдовушка влюбилась в молодого послушника, крепыша и ражего детину. Дошло это до ее духовника, и он сделал доброй вдове нечто вроде отеческого внушения: «Меня крайне удивляет, сеньора, что такая знатная, такая прелестная и такая богатая особа, как вы, ваша милость, полюбила человека столь низкого происхождения, такого мужлана и такого остолопа, как этот самый имярек, а между тем в нашей обители столько магистров и докторов богословия, и вы можете выбирать их по своему вкусу, точно груши, да еще и приговаривать: „Этого хочу, того не хочу“. На это она весьма игриво и непринужденно ответила: „Вы жестоко ошибаетесь, государь мой, и, как видно, ваша милость – человек уж чересчур старинных понятий, коли полагаете, что я сделала неудачный выбор, хотя имярек, по-вашему, и смахивает на дурачка, – ведь в том, что мне от него надобно, он достаточно сведущ и самого Аристотеля за пояс заткнет“. Так вот, Санчо, в том, что мне надобно от Дульсинеи Тобосской, она не уступит благороднейшей принцессе в мире. Да ведь и не все дамы, которых воспевают поэты и которым они дают имена по своему хотению, существуют в действительности. Неужели ты думаешь, что разные эти Амарилис, Дианы, Сильвии, Филисы, Галатеи, Филиды, коими полны романы, песни, цирюльни, театры, что все они и правда живые существа, возлюбленные тех, которые их славили и славят поныне? Разумеется, что нет, большинство из них выдумали поэты, чтобы было о ком писать стихи и чтобы их самих почитали за влюбленных и за людей, достойных любви. Вот почему мне достаточно воображать и верить, что добрая Альдонса Лоренсо прекрасна и чиста, а до ее рода мне мало нужды, – ведь ей в орден не вступать, значит, и незачем о том справляться, словом, в моем представлении это благороднейшая принцесса в мире. Надобно тебе знать, Санчо, если ты только этого еще не знаешь, что более, чем что-либо, возбуждают любовь две вещи, каковы суть великая красота и доброе имя, а Дульсинея имеет право гордиться и тем и другим: в красоте она не имеет соперниц, и лишь у весьма немногих столь же доброе имя, как у нее. Коротко говоря, я полагаю, что все сказанное мною сейчас – это сущая правда и что тут нельзя прибавить или убавить ни единого слова, и воображению моему она представляется так, как я того хочу: и в рассуждении красоты, и в рассуждении знатности, и с нею не сравнится Елена, и до нее не поднимется Лукреция и никакая другая из славных женщин протекших столетий – равной ей не сыщешь ни у греков, ни у латинян, ни у варваров. А люди пусть говорят, что угодно, ибо если невежды станут меня порицать, то строгие судьи меня обелят.

– Должен сознаться, что вы совершенно правы, ваша милость, а я осел, – сказал Санчо. – Вот только я не знаю, зачем у меня с языка сорвалось слово «осел», – ведь в доме повешенного о веревке не говорят. Ну, готовьте письмецо, а затем счастливо оставаться, я отправляюсь в путь.

Дон Кихот вынул записную книжку и, отойдя в сторону, углубился в составление письма, потом, кончив писать, подозвал Санчо и сказал, что намерен прочитать письмо вслух, дабы он выучил его наизусть на тот случай, если потеряет дорогой, ибо при его незадачливости всего ожидать должно. Санчо же ему на это сказал:

– Да вы несколько раз перепишите его, ваша милость, здесь же, в книжке, и дайте мне, а я доставлю его в целости и сохранности, но чтобы я затвердил его на память – это пустые бредни: у меня такая плохая память, что я сплошь да рядом забываю, как меня зовут. Прочтите, однако ж, письмо, ваша милость, – смерть хочется послушать, – уж верно, из него, как все равно из песни, слова не выкинешь.

– Так вот о чем тут идет речь, – сказал Дон Кихот.

«Всемогущая и бесстрастная сеньора!Тот, кого ранило острие разлуки и чья изъязвлена душа, желает тебе, сладчайшая Дульсинея Тобосская, здоровья, коего он сам лишился. Если красота твоя пренебрегает мною, если твои добродетели суть мои супостаты, если твое презрение усугубляет мою кручину, то хотя я и много претерпел, однако сей муки мне уже не вынести, зане она мало того что сильна, а еще и весьма долговременна. Добрый мой оруженосец Санчо подробно опишет тебе, о неблагодарная красавица, возлюбленная врагиня моя, то состояние, в какое ты меня привела. Если ты рассудишь за благо прийти мне на помощь – я твой, если же нет, поступай, как тебе заблагорассудится, – я же, покончив счеты с жизнью, тем самым утолю и твою жестокость, и свою страсть.Твой до гроба Рыцарь Печального Образа».

– Даю голову на отсечение, – послушав, сказал Санчо Панса, – что ничего более возвышенного я за всю свою жизнь не слыхал. Ах ты, будь я неладен, и как это вы, ваша милость, сумели сказать в этом письме все, что вам надобно, и как это все ловко подогнано к подписи Рыцарь Печального Образа! Ей-ей, ваша милость, вы дьявол, а не человек, – нет ничего такого, чего бы вы не знали.

– Все может пригодиться для того дела, коему я служу, – заметил Дон Кихот.

– Ну, а теперь, ваша милость, – сказал Санчо, – черкните на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь как можно разборчивее, чтобы каждый, как взглянет, узнал вашу руку.

– С удовольствием, – молвил Дон Кихот.

Он написал записку, а затем прочитал вслух от слова до слова:

«Благоволите, ваша милость, сеньора племянница, выдать подателю сего первого ослиного векселя, оруженосцу моему Санчо Пансе, трех ослят из числа пяти, коих я оставил у себя в имении и которые находятся на попечении вашей милости. Вышеозначенных трех ослят сим повелеваю выдать ему в уплату за трех других, которых я с него здесь получил наличными и которые в силу настоящего векселя и его, Санчо, расписки долженствуют считаться погашенными. Писано в сердце Сьерры Морены двадцать второго августа сего года».

– Отлично, – сказал Санчо. – Подпишитесь, ваша милость.

– Подписываться не обязательно, – возразил Дон Кихот, – требуется только мой росчерк, – ведь это все равно что подпись, и этого не то что для трех, а и для целых трехсот ослов будет довольно.

– Я вам верю, ваша милость, – сказал Санчо. – А теперь позвольте, я пойду оседлаю Росинанта, вы же, ваша милость, будьте готовы меня благословить, ведь я прямо сейчас и в дорогу и на ваши дикие выходки глядеть не стану, – я их столько, скажу, видел, что уж больше невмоготу.

– Во всяком случае, мне угодно, Санчо, – ибо так нужно, – мне угодно, говорю я, чтобы ты посмотрел, как я в голом виде раз двадцать пять побезумствую, причем все это я в какие-нибудь полчаса сумею проделать, – впоследствии же, коль скоро ты все это видел своими глазами, ты можешь, положа руку на сердце, поклясться, что видел и другие мои выходки, какие тебе вздумается присовокупить. Но уверяю тебя, что сколько бы ты их ни описал, а все-таки у меня их будет больше.

– Ради всего святого, государь мой, не раздевайтесь при мне, а то мне станет очень жаль вашу милость, и я непременно расплачусь. А вчера я так плакал по своем сером, что у меня и сейчас еще голова трещит, и я не расположен затевать новый плач. А коли вашей милости угодно, чтобы я поглядел на некоторые безумства, то безумствуйте одетый, да поскорее, и притом как попало. Тем более, мне все это ни к чему, и, как я уже сказал, желательно ускорить мое возвращение, каковое долженствует быть с вестями, коих ваша милость ожидает и заслуживает. А в случае чего берегитесь, сеньора Дульсинея! Если она не ответит как подобает, то я готов дать какое угодно клятвенное обещание, что пинками и тумаками выколочу у нее из нутра благоприятный ответ. Потому доколе же это можно терпеть, чтобы такой славный странствующий рыцарь, как вы, ваша милость, лишался рассудка неизвестно из-за чего, из-за какой-то… Пусть лучше эта сеньора не заставляет меня договаривать, иначе, вот как бог свят, я ее выведу на чистую воду, а там будь что будет. Я ведь на этот счет мастер! Плохо она еще меня знает! Коли бы знала, так, ей-же-ей, относилась бы ко мне с почтением.

– Право, Санчо, ум у тебя, мне кажется, не намного здоровее, чем у меня, – заметил Дон Кихот.

– Я не такой безумный, – возразил Санчо, – я только более вспыльчивый. Но оставим этот разговор, – скажите лучше, чем ваша милость намерена питаться впредь до моего возвращения? Уж не думаете ли вы по почину Карденьо выходить на дорогу и грабить пастухов?

– Об этом ты не беспокойся, – сказал Дон Кихот, – если бы даже у меня и было что поесть, я питался бы одними травами и плодами, коими сии деревья и луг меня наделят, – необычность моего предприятия в том именно и состоит, чтобы ничего не есть и терпеть прочие тому подобные лишения. Ну, с богом!

– А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Что не попаду я опять на то же самое место, – уж больно здесь глухо.

– Запоминай окрестные предметы, – сказал Дон Кихот, – а я постараюсь далеко отсюда не уходить и даже не поленюсь взбираться на самые высокие скалы и посматривать, не едешь ли ты обратно. Кроме того (и это будет самое правильное), чтобы ты меня не потерял и не заблудился, советую тебе нарезать дроку – его здесь гибель – и разбрасывать его по дороге до тех пор, пока не выедешь на ровное место, и по этим вехам и приметам, словно по Тезеевой нити в лабиринте, ты и отыщешь меня на возвратном пути.

– Так я и сделаю, – сказал Санчо Панса.

Он нарезал дроку и, попросив у своего господина благословения, с ним попрощался, – при этом и тот и другой проливали обильные слезы. Затем Санчо сел на Росинанта, которого Дон Кихот поручил его заботам, приказав глядеть за ним, как за самим собой, и двинулся в сторону равнины, время от времени по совету своего господина бросая ветки дрока. И как ни приставал к нему Дон Кихот, чтобы он посмотрел, по крайней мере, хоть на два его безумства, он продолжал свой путь. Однако, не отъехав и на сто шагов, он все же вернулся и объявил:

– Я хочу сказать, сеньор, что вы совершенно правы: чтобы я мог со спокойной совестью поклясться, что видел ваши безумства, не худо было бы поглядеть хоть на какое-нибудь из них, – впрочем, одно то, что вы здесь остались, есть уже изрядное с вашей стороны безумие.

– А что я тебе говорил? – сказал Дон Кихот. – Погоди, Санчо, ты оглянуться не успеешь, как я уже что-нибудь сотворю.

Тут он с необычайною быстротою снял штаны и, оставшись в одной сорочке, нимало не медля дважды перекувырнулся в воздухе – вниз головой и вверх пятами, выставив при этом напоказ такие вещи, что Санчо, дабы не улицезреть их вторично, довольный и удовлетворенный тем, что мог теперь засвидетельствовать безумие своего господина, дернул поводья. И тут мы с ним и расстанемся впредь до его возвращения, каковое последует весьма скоро.

Назад: Глава XXIV,

Дальше: Глава XXVI,