Глава XX

о доселе невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один славный рыцарь на свете не совершал с меньшею для себя опасностью, чем доблестный Дон Кихот Ламанчский

– Эта трава, государь мой, указывает не на что иное, как на то, что где-нибудь поблизости протекает источник или же ручей, питающий ее своею влагой, а потому нам следовало бы пройти чуть подальше: уж верно, мы найдем, где утолить страшную жажду, а ведь жажда доставляет куда больше мучений, нежели голод.

Дон Кихот послушался его совета; он взял под уздцы Росинанта, Санчо взял под уздцы осла, предварительно нагрузив его остатками ужина, и оба побрели наугад, ибо ночная тьма мешала им различать предметы; но не прошли они и двухсот шагов, как вдруг послышался сильный шум воды, как бы низвергавшейся с высоких и отвесных скал. Обрадовались они чрезвычайно; когда же они остановились, чтобы определить, с какой стороны этот шум долетает, то их слуха внезапно достигли странные звуки, и звуки эти сразу расхолодили спутников, возмечтавших было о холодной воде, особливо Санчо, по природе своей боязливого и малодушного. И точно: слышались какие-то мерные удары и как будто бы лязг цепей и железа, сливавшийся с яростным шумом воды, однако все это могло навеять ужас на кого угодно, только не на Дон Кихота. Ночь, как уже было сказано, выдалась темная, а им в это время случилось проходить под деревьями, которых листья, легким ветерком колеблемые, зловеще и тихо шумели. Словом, пустынная местность, мрак, шум воды, шелест листьев – все невольно повергало в страх и трепет, тем более что удары не прекращались, ветер не утихал, а утро не наступало; к умножению же их несчастий оба не имели ни малейшего представления о том, где они находятся. Однако Дон Кихот, в груди которого билось сердце неустрашимое, вскочил на Росинанта, схватил щит и, положив копьецо поперек седла, молвил:

– Друг Санчо! Да будет тебе известно, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги. Еще раз повторяю: я тот, кто призван воскресить Рыцарей Круглого Стола, Двенадцать Пэров Франции, Девять Мужей Славы, затмить Платиров, Таблантов, Оливантов, Тирантов, Фебов, Бельянисов и весь сонм славных странствующих рыцарей былых времен, ибо в том веке, в котором суждено жить мне, я совершу столь великие и необыкновенные подвиги, перед коими померкнет все самое блистательное, что было совершено ими. Обрати внимание, верный и преданный мой оруженосец, как мрачна эта ночь, какая необычайная царит тишина, как глухо и невнятно шумят деревья, с каким ужасающим ревом вода, на поиски которой мы устремились, падает и низвергается точно с исполинских гор, как режут и терзают наш слух беспрерывные эти удары. Все эти явления, и вместе и порознь, способны вселить боязнь, страх и ужас в сердце самого Марса, а тем паче в сердце того, кто не привык к подобным опасностям и приключениям. Ну, а я не таков: все, что я тебе живописал, лишь укрепляет и бодрит мой дух, – у меня даже сердце готово выпрыгнуть из груди, так страстно жажду я этого приключения, какие бы трудности оно ни представляло. Итак, подтяни подпругу на Росинанте, оставайся с богом и жди меня здесь не более трех дней, и если я за это время не возвращусь, то возвращайся в нашу деревню, а затем, покорнейше тебя прошу, сходи в Тобосо и скажи несравненной моей госпоже Дульсинее, что преданный ей рыцарь пожертвовал жизнью ради того, чтобы совершить подвиг, которым он снискал бы ее любовь.

При этих словах Санчо Панса заплакал горькими слезами.

– Сеньор! – сказал он. – Я не могу взять в толк, зачем понадобилось вам это ужасное приключение. Сейчас ночь, никто нас здесь не видит, мы смело можем свернуть с дороги и таким образом избежим опасности, хотя бы для этого нам пришлось три дня подряд терпеть жажду. И коли никто нас не видит, то и некому, стало быть, упрекнуть нас в трусости, а я сам сколько раз слыхал, как наш деревенский священник, которого ваша милость великолепно знает, говорил с амвона: кто ищет опасности, тот от лица ее и погибнет. Так вот, не должно испытывать долготерпение господне столь нечестивыми делами: ведь от расплаты за них вас может избавить только чудо. Небо и так много для вас сделало: оно спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, коего не суждено было избежать мне, и оно же помогло вам одолеть стольких врагов, что сопровождали покойника, выйти из боя свободным и невредимым. Если же все это не трогает и не смягчает ваше каменное сердце, то пусть оно смягчится при мысли о том, что не успеет ваша милость удалиться отсюда, как я от страха отдам свою душу первому, кто пожелает ее взять. Я покинул родные края и ушел от жены и детей, чтобы служить вам, – я полагал, что останусь скорей в барышах, нежели внакладе. Однако жадность, от которой, как известно, глаза разбегаются, погубила все мои надежды, и точно: как раз, когда во мне особенно сильна была надежда завладеть этим окаянным и злополучным островом, который ваша милость мне обещала, вы взамен и в счет долга решаетесь расстаться со мной в таком месте, где я живой души не встречу. Ради самого Христа, государь мой, не чините мне столь горькой обиды, а уж если вы во что бы то ни стало намерены совершить этот подвиг, то отложите его, по крайней мере, до утра, и вот почему: наука, которую я изучил в бытность мою пастухом, говорит мне, что до рассвета остается не больше трех часов, ибо пасть Малой Медведицы над самой нашей головой и линия ее левой лапы показывает, что сейчас полночь.

– Где ты видишь, Санчо, эту свою линию, пасть и затылок? – спросил Дон Кихот. – Ночь темна, на небе ни одна звездочка не проглянет.

– Так-то оно так, – отвечал Санчо, – да у страха глаза велики, и они видят все, что творится под землей, а уж про небо и говорить нечего. Впрочем, по зрелом размышлении, и без того нетрудно догадаться, что скоро утро.

– Скоро или не скоро, – заметил Дон Кихот, – а обо мне ни сейчас, ни когда-либо еще никто не скажет, что слезами и просьбами меня можно удержать от того, к чему обязывают правила рыцарского поведения. А потому, Санчо, пожалуйста, помолчи, ибо господь, ныне исполнивший мое сердце жаждой этого невиданного и ужасного приключения, позаботится о моем здоровье и утешит тебя в твоем горе. Твое дело как можно лучше подтянуть подпругу на Росинанте и ждать меня, а я скоро возвращусь живой или мертвый.

Санчо, видя, что Дон Кихот непреклонен и что слезы, советы и мольбы на него не действуют, решился пуститься на хитрости и попытаться задержать его до утра; того ради, подтягивая подпругу, он ловко и незаметно спутал задние ноги Росинанта недоуздком своего осла, так что когда Дон Кихот пожелал тронуться в путь, то это ему не удалось, оттого что конь мог делать теперь только скачки. Санчо Панса, удостоверившись, что его затея увенчалась полным успехом, сказал:

– Глядите, сеньор: небо, растроганное моими слезами и молитвами, велело Росинанту не двигаться. Упорствовать же, вонзать ему шпоры в бока, и то и се, и пятое и десятое значит навлекать на себя гнев судьбы и, как говорится, прошибать лбом стену.

Дон Кихот приходил в отчаяние: как ни пришпоривал он коня, тот все не двигался; наконец, так и не догадавшись, что Росинант стреножен, он рассудил за благо примириться со своей участью и подождать, пока рассветет или пока у Росинанта вновь появится способность передвигаться, – разумеется, он был далек от мысли, что тут замешан Санчо, а потому повел с ним такую речь:

– Послушай, Санчо: если уж Росинант не может двигаться, то я согласен ждать, пока не улыбнется заря, хотя я и плачу, оттого что она медлит.

– Плакать не стоит, – возразил Санчо. – Уж я сумею развлечь вашу милость: буду хоть до утра рассказывать сказки, если только вам не угодно спешиться и по обычаю странствующих рыцарей немножко поспать на зеленой травке, а потом, когда настанет день и час ожидающего вашу милость бесподобного приключения, встать со свежими силами.

– Кого призываешь ты спешиться и соснуть? – воскликнул Дон Кихот. – Или я, по-твоему, принадлежу к числу рыцарей, которые в минуту опасности наслаждаются отдыхом? Спи сам, коли ты родился для того, чтобы спать, – словом, поступай, как знаешь, а я поступлю сообразно с моими намерениями.

– Не сердитесь, государь мой, – сказал Санчо, – ведь это я так, спроста.

И тут он подошел к Дон Кихоту и, положив одну руку на переднюю луку седла, а другую – на заднюю, прижался к его левому бедру, с тем чтобы уже не отходить от него ни на шаг, – так боялся он этих мерных ударов, которые все еще раздавались. Дон Кихот напомнил Санчо его обещание и попросил для препровождения времени рассказать какую-нибудь сказку, на что Санчо ответил, что он, конечно, рассказал бы, если б его не пугали эти звуки.

– Впрочем, я попытаюсь рассказать вам одну историю, и если только мне удастся ее досказать и никто меня с толку не собьет, то вы увидите, что это лучшая изо всех историй на свете. Итак, слушайте меня со вниманием, ваша милость, а то я сейчас начинаю. Было так, как оно было, хорошего пожелаем всем, а худого – тому, кто сам его ищет… Заметьте, ваша милость, что древние начинали свои сказки не как им бог на душу положит, а неукоснительно с изречения этого, как бишь его, це… це… цензаря Катона римского, то есть: «А худое – для того, кто сам его ищет», и это он словно про нас с вами сказал, государь мой, дабы ваша милость сидела смирно и не искала худа и дабы мы вернулись обратно другой дорогой: ведь никто нас не заставляет ехать по этой, где на нас отовсюду лезут всякие страхи.

– Рассказывай дальше, Санчо, – сказал Дон Кихот, – а уж выбирать дорогу предоставь мне.

– Ну так вот, – продолжал Санчо, – в одном эстремадурском селении жил-был козий пастух, – то есть, я хочу сказать, тот, что пасет коз, – которого пастуха, или же козопаса, звали, сказывают, Лопе Руис, и вот этот Лопе Руис полюбил пастушку по имени Торральба, которая пастушка по имени Торральба была дочь богатого скотовода, а этот богатый скотовод…

– Если ты и дальше будешь так рассказывать свою сказку, Санчо, – прервал его Дон Кихот, – и повторять по два раза каждое слово, то ты и через два дня не кончишь. Рассказывай по порядку, как подобает человеку здравомыслящему, а не то так молчи.

– В нашем краю все так рассказывают сказки, – возразил Санчо, – а иначе я не умею, и пусть ваша милость не требует, чтобы я вводил новые правила.

– Рассказывай, как знаешь, – сказал Дон Кихот. – Коли судьбе не угодно было сделать так, чтобы я мог тебя не слушать, то продолжай.

– И вот, любезный мой господин, – продолжал Санчо, – этот самый пастух, изволите ли видеть, полюбил пастушку Торральбу, а была она девка здоровая, своевольная и слегка смахивала на мужчину, потому у нее росли усики, – я ее как сейчас вижу.

– Разве ты ее знал? – спросил Дон Кихот.

– Нет, не знал, – отвечал Санчо, – но тот, кто мне рассказывал эту историю, уверял, что все это истинная правда и что если мне доведется рассказывать ее кому-нибудь другому, то я могу клясться и божиться, что все видел собственными глазами. Так вот, долго ли, коротко ли, дьявол, который, как известно, не дремлет и всех и вся баламутит, устроил так, что любовь пастуха к пастушке сменилась неприязнью и злобой. А дело состояло в том, что, как говорили злые языки, она беспрестанно возбуждала в нем ревность, выходя при этом из границ и преступая пределы дозволенного. И вышло так, что пастух с той поры возненавидел ее и, дескать – с глаз долой, надумал покинуть родные края и уйти на чужбину, чтобы она больше не попадалась ему на глаза. Торральба же никогда его прежде не любила, а тут, стоило ей заметить, что Лопе ее презирает, возьми да и влюбись в него.

– Таковы все женщины, – заметил Дон Кихот. – Отличительное свойство их натуры – презирать тех, кто их любит, и любить тех, кто их презирает. Продолжай, Санчо.

– Случилось так, – снова заговорил Санчо, – что пастух привел замысел свой в исполнение и погнал коз по полям Эстремадуры в сторону королевства Португальского. Торральба, узнав про то, отправилась вслед за ним: не выпуская его из виду, она шла пешком, босая, с посохом в руке и с котомкой за плечами, а в котомку она будто бы положила вместе с осколком зеркала и обломком гребня баночку с мазью для лица, право, не знаю, с какой, да что бы она там ни положила – не стану же я теперь справляться! Одно я знаю наверное, что пастух со своим стадом подошел, сказывают, к реке Гуадиане, а в ту пору было половодье и вода почти что вышла из берегов, и на этой стороне не оказалось ни лодки, ни плота, ни людей, которые могли бы перевезти стадо и его самого на тот берег, и тут он впал в отчаяние: он видел, что Торральба уже совсем близко и вот сейчас начнет докучать ему своими слезами и просьбами. Между тем, оглядевшись по сторонам, заприметил он рыбака подле лодки, такой маленькой, что поместиться в ней могли только один человек и одна коза. Все же он окликнул рыбака и уговорился, что тот переправит и его самого, и все его триста коз. Сел рыбак в лодку и перевез одну козу, вернулся и перевез другую, потом опять вернулся и перевез третью. Ведите счет, ваша милость, тем козам, которых переправляет рыбак, потому если только вы на одну ошибетесь, то и сказке моей конец, и мне уже нельзя будет прибавить к ней ни единого слова. Так вот, стало быть, тот берег был глинистый, скользкий, и из-за этого пастух тратил много времени на переправу. Как бы то ни было, он вернулся еще за одной козой, потом еще за одной, потом еще за одной.

– Считай, что он уже перевез всех, – сказал Дон Кихот, – и перестань сновать по реке, иначе ты их и за год не перевезешь.

– Сколько он их до сего времени переправил? – спросил Санчо.

– А черт его знает! – отвечал Дон Кихот.

– Говорил я вам: хорошенько ведите счет. Вот и кончилась моя сказка, – рассказывать дальше нельзя, клянусь богом.

– Как же это? – воскликнул Дон Кихот. – Неужели так важно знать, сколько именно коз перевезено на тот берег, и если хоть раз сбиться со счета, то ты уже не сможешь рассказывать дальше свою историю?

– Нет, сеньор, никак не могу, – отвечал Санчо. – Потому, когда я спросил вашу милость, сколько коз было перевезено, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня вылетело из головы все, что я должен был досказать, а ведь история моя, право, занятная и поучительная.

– Итак, – сказал Дон Кихот, – история твоя кончилась?

– Скончалась, как все равно моя покойная мать.

– Ну уж и рассказал ты мне то ли сказку, то ли повесть, то ли историю, – заметил Дон Кихот. – По правде говоря, это ровно ни на что не похоже, и никто никогда не слыхал и не услышит впредь, чтобы так начинали и прерывали свой рассказ. Впрочем, ничего другого я и не мог ожидать от твоего светлого ума, и меня это не удивляет: видимо, рассудок твой помутился, оттого что все еще не прекращаются эти удары.

– Очень может быть, – сказал Санчо. – Я знаю одно: к рассказу моему ничего нельзя прибавить, – он кончается там, где начинается ошибка при подсчете перевезенных коз.

– Ну и пусть себе кончается на здоровье, – сказал Дон Кихот. – А теперь давай посмотрим, способен ли Росинант сдвинуться с места.

Тут он снова пришпорил его, но Росинант снова заскакал на одном месте – так крепко у него были спутаны ноги.

Между тем то ли предрассветный холодок подействовал на Санчо, то ли за ужином попалось ему нечто послабляющее, а быть может, просто-напросто пришло ему время, – что, впрочем, всего вероятнее, – только у него явились охота и желание сделать нечто такое, чего никто другой за него сделать не мог. Однако ему было до того страшно, что он не решался хотя бы на четверть шага отойти от своего господина, а чтобы не удовлетворить своей потребности – об этом не могло быть и речи. Тогда он не нашел ничего лучшего, как отнять правую руку от задней луки седла и незаметно и бесшумно развязать шнурок, а на нем одном только и держались его штаны, и вот, едва он справился со шнурком, как штаны немедленно соскочили и, точно кандалы, сковали ему ноги; засим он с превеликою осторожностью поднял рубашку и выставил обе свои, довольно обширные, ягодицы. Когда же он все это проделал, – а ему казалось, что в его затруднительном и бедственном положении ничего иного и нельзя было сделать, – то очутился в положении, еще более затруднительном, а именно: он пришел к мысли, что без шума и треска ему не облегчиться, и вот с этою мыслью он стиснул зубы и втянул голову в плечи, всеми силами стараясь затаить дыхание; но ему явно не повезло, и, несмотря на все эти ухищрения, в конце концов он все же издал не слишком громкий звук, резко, однако же, отличавшийся от тех, что нагнали на него такого страху. Услышав это, Дон Кихот спросил:

– Что это за звук, Санчо?

– Не знаю, сеньор, – отвечал тот. – Уж верно, что-нибудь новое: эти приключения да злоключения как пойдут одно за другим, так только держись.

Тут он снова попытал счастье – и на сей раз так удачно, что уже без всякого шума и треволнений освободился наконец от тяжести, которая доставила ему столько хлопот. Однако обоняние у Дон Кихота было не менее острое, чем слух; притом же Санчо стоял совсем рядом, точно пришитый к своему господину, а потому Дон Кихот и не мог избежать того, чтобы испарения, почти по прямой линии поднимавшиеся кверху, хотя бы частично не достигли его ноздрей; и как скоро это случилось, он прибегнул к самозащите и зажал нос, а затем, слегка гнусавя, сказал:

– Мне кажется, Санчо, ты очень напуган.

– Да, очень, – признался Санчо. – А почему ваша милость только сейчас это заметила?

– Потому что от тебя никогда так не пахло, как сейчас, и притом отнюдь не амброй, – отвечал Дон Кихот.

– Очень может быть, – сказал Санчо, – но виноват в этом не я, а ваша милость: вольно же было вам таскать меня за собой в неурочное время, да еще по нехоженым тропам.

– Отойди-ка, дружок, шага на три, на четыре, – все еще зажимая нос, сказал Дон Кихот, – впредь следи за собой и относись к моей особе с должным уважением. Я с тобой на чересчур короткой ноге, вот ты и стал слишком много себе позволять.

– Бьюсь об заклад, – заметил Санчо, – что ваша милость думает, будто я сделал… нечто неподобающее.

– Лихо пусть себе лежит тихо, друг Санчо, – возразил Дон Кихот.

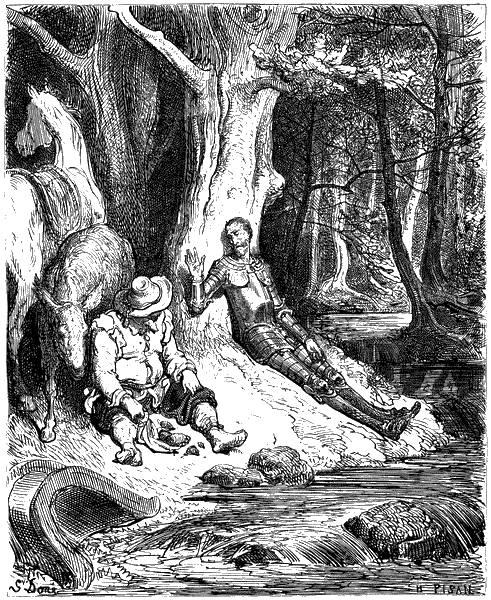

В таких и тому подобных разговорах прошла у них ночь. Наконец, видя, что до утра осталось недолго, Санчо тихонько распутал Росинанта и завязал штаны. Росинант обыкновенно не отличался особой ретивостью, но тут, почуяв свободу, он приободрился, а как, не в обиду ему будь сказано, курбетов он делать не умел, то ограничился тем, что стал перебирать ногами. Дон Кихот же, глядя на Росинанта, подумал, что это добрый знак – знак того, что пора вступить в жестокий бой. Заря между тем занималась, и окрестные предметы стали явственно различимы, и тут Дон Кихот увидел, что находится он под высокими деревьями, что это каштаны и что они отбрасывают густую тень. Еще он заметил, что удары не прекращаются, но не мог понять, в чем тут дело, а потому, нимало не медля, пришпорил Росинанта и, снова попрощавшись с Санчо, подтвердил свой приказ ждать его самое большее три дня; если же он, мол, к этому времени не вернется, значит, богу было угодно, чтобы он скончал свои дни в этом опасном бою. Затем он еще раз повторил то, что Санчо надлежало передать и сказать от его имени сеньоре Дульсинее; что же касается вознаграждения за услуги, то пусть, мол, Санчо не беспокоится, ибо он, Дон Кихот, перед тем как выехать из села, составил завещание, предусматривающее выплату ему жалованья за все время, которое он у него прослужил; если же господь поможет ему выйти из опасного боя здравым, целым и невредимым, то Санчо может считать, что обещанный остров у него в руках. Вновь услышав жалостные речи доброго своего господина, Санчо опять всплакнул и решился не покидать его до конца и исхода дела.

Слезы Санчо Пансы и его в высшей степени благородное намерение приводят автора этой истории к мысли, что он, видимо, человек не простой, – во всяком случае, чистокровный христианин. Сочувствие оруженосца растрогало его господина, однако ж не до такой степени, чтобы он поддался слабости, – напротив, он и виду не показал, что расчувствовался, и тотчас же двинулся в том направлении, откуда, как ему казалось, долетал шум воды и удары. Санчо следовал за ним пешком, по обыкновению ведя в поводу верного своего спутника – осла, делившего с ним и горе и радость. Сначала путь их лежал под каштанами и другими тенистыми деревьями, а затем они очутились на лужайке, у подошвы высоких скал, с коих прядали бурные и мощные потоки. У подошвы скал лепились ветхие лачуги, более похожие на развалины, нежели на дома, откуда, по-видимому, и доносился этот все не прекращавшийся стук и грохот. Шум воды и удары напугали Росинанта, но Дон Кихот успокоил его и стал медленно приближаться к домам, всецело отдаваясь под покровительство госпожи своей Дульсинеи и прося ее подать ему силы для сего страшного похода и предприятия, а заодно моля господа бога, чтобы он не оставил его. Санчо шел прямо за своим господином; он вытягивал шею и напрягал зрение, не покажется ли между ног Росинанта то, что приводило его в такое изумление и ужас. Затем они еще шагов на сто продвинулись, и вот тут-то, обогнув выступ скалы, они и обнаружили и улицезрели единственную причину того зловещего, ужасающего стука, который всю ночь пугал их и не давал им покоя. То были – только ты не гневайся и не огорчайся, читатель! – шесть сукновальных молотов, и они-то и производили этот грохот мерными своими ударами.

Увидев, что это такое, Дон Кихот онемел и замер на месте. Санчо взглянул на него и увидел, что он как бы в смущении потупился. Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и увидел, что щеки у него надулись, что его душит смех и что по всем признакам он вот-вот прыснет, и не такую уж необоримую власть приобрело над ним уныние, чтобы при взгляде на Санчо он сам мог удержаться от смеха. А Санчо, как увидел, что его господина тоже разбирает смех, разразился таким неудержимым хохотом, что, дабы не лопнуть, принужден был упереться руками в бока. Несколько раз он успокаивался и снова, в столь же бурном порыве веселости, принимался хохотать, так что Дон Кихот начал уже поминать черта и наконец совсем рассвирепел, когда услышал, что Санчо словно бы передразнивает его:

– Да будет тебе известно, о друг мой Санчо, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги…

И так повторил он всю или почти всю речь, которую произнес Дон Кихот, когда заслышали они страшные эти удары.

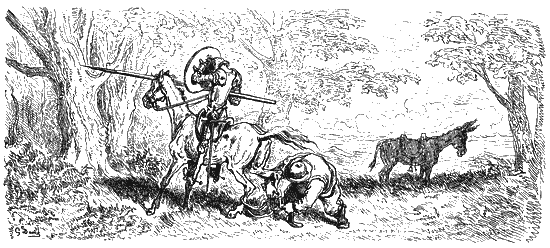

Видя, что Санчо над ним издевается, Дон Кихот поднял копьецо и, не помня себя от стыда и ярости, дважды столь сильно ударил его, что если б эти удары пришлись не по спине, а по голове, то жалованье оруженосца, возможно, получили бы за него наследники, только не сам оруженосец. Санчо смекнул, что шутки не доведут его до добра; боясь, как бы его господин не зашел слишком далеко, он в высшей степени кротко заговорил:

– Успокойтесь, ваша милость. Клянусь богом, я пошутил.

– Вы изволите шутить, ну, а мне не до шуток, – возразил Дон Кихот. – Послушайте, господин весельчак, неужели вы думаете, что если б вместо сукновальных молотов меня ожидало какое-нибудь опасное приключение, то я не выказал бы твердости духа, потребной для того, чтобы начать и кончить дело? И разве я, рыцарь, обязан знать и различать звуки и угадывать, молоты это или не молоты? А что, если я в жизнь свою их не видел? Это вы, скверный мужик, среди них родились и выросли. Вы бы лучше превратили эти шесть молотов в шесть исполинов, и пусть бы они по одному, а то и все сразу сунулись в драку! И вот если б они все, как один, не полетели у меня вверх тормашками, тогда бы вы и шутили надо мной, сколько влезет.

– Полно, государь мой, – сказал Санчо. – Я признаю, что чересчур развеселился. Ну, а теперь, когда мы помирились, – и дай бог, чтобы вы изо всех приключений выходили живым и здоровым, как вышли из этого, – скажите мне, ваша милость: то, что мы натерпелись такого страху, ведь, правда же, это смешно и тут есть о чем рассказать? Я, по крайней мере, натерпелся. Что же касается вашей милости, то мне известно, что вы не знаете и не ведаете ни боязни, ни страха.

– Я не отрицаю, что тут есть чему посмеяться, – сказал Дон Кихот. – Однако ж рассказывать о том, что с нами произошло, не следует, ибо не все люди разумны и не все обладают правильным взглядом на вещи.

– У кого правильный взгляд на вещи, так это у вашего копьеца, – сказал Санчо, – потому взгляд его был обращен прямо на мою голову, – правда, вы попали мне по спине, но этим я обязан господу богу и той ловкости, с какою я увернулся. Ну, ничего, перемелется – мука будет. Недаром говорится: «Кого люблю, того и бью». Тем более в обычаях знатных господ – сперва обругать слугу, а потом сейчас же подарить ему штаны. Вот только я не знаю, что принято дарить после побоев, – наверно, странствующие рыцари, отколошматив оруженосца, тут же дарят ему остров или королевство где-нибудь на суше.

– Дело может принять столь благоприятный оборот, что все, о чем ты говоришь, осуществится, – заметил Дон Кихот. – Забудь же то, что между нами произошло, – ведь ты неглуп, и ты должен знать, что в первых движениях чувства человек не волен, и пусть это послужит тебе уроком, дабы впредь ты не позволял себе так много болтать. Между тем я не помню, чтобы в рыцарских романах, которые мне довелось прочитать, им же несть числа, кто-нибудь из оруженосцев так много разговаривал со своим господином, как ты. По совести сказать, я вижу тут упущение и с моей и с твоей стороны: твое упущение в том, что ты был недостаточно со мною почтителен, мое же в том, что я не требовал от тебя большей почтительности. Возьмем хотя бы Гандалина, оруженосца Амадиса Галльского: даром что он был графом острова Материкового, а ведь о нем сказано, что он разговаривал со своим господином не иначе, как сняв шапку, склонив голову набок и изогнувшись more turquesco. А оруженосец дона Галаора – Гасаваль? Он был до того несловоохотлив, что на всем протяжении этой столь же длинной, сколь и правдивой истории автор всего лишь раз упоминает о нем – только для того, чтобы отметить из ряду вон выходящую его молчаливость. Из всего, что я тебе сказал, Санчо, ты должен вывести заключение, что не следует забывать разницу между господином и слугой, дворянином и холопом, рыцарем и оруженосцем. А потому отныне мы будем относиться друг к другу с большим уважением и перестанем друг над другом шутки шутить, ибо в чем бы мой гнев ни выразился – все равно тебе придется несладко. Обещанные же мною милости и награды явятся в свое время, а если и не явятся, то жалованье, во всяком случае, от тебя не уйдет, о чем ты уже предуведомлен.

– Все это очень хорошо, – заметил Санчо, – однако ж мне бы хотелось знать, – на тот случай, если время милостей так никогда и не настанет и надобно будет подумать о жалованье, – сколько в прежнее время странствующий рыцарь платил своему оруженосцу, и расплачивался ли он с ним помесячно или поденно, как все равно с каменщиками.

– Я полагаю, что оруженосцы тогда не состояли на жалованье, а получали награды, – отвечал Дон Кихот. – Я же упомянул тебя в скрепленном печатью завещании, которое осталось у меня дома, просто так, на всякий случай: еще неизвестно, что в наше тяжелое время ожидает рыцарство, и я бы не хотел, чтобы из-за какой-то безделицы моя душа мучилась на том свете. Да будет тебе известно, Санчо, что на этом свете нет занятия более опасного, нежели поиски приключений.

– И то правда, – сказал Санчо. – Довольно было стука молотов, чтобы смутить и встревожить дух столь доблестного странствующего искателя приключений, как вы, ваша милость. Но отныне вы можете быть уверены, что если я когда и раскрою рот, то не для того, чтобы смеяться над похождениями вашей милости, а единственно для того, чтобы почтить вас как своего господина и природного сеньора.

– И для тебя настанет спокойная жизнь, – подхватил Дон Кихот, – ибо господин – это второй отец, а потому его и надобно чтить наравне с отцом.

Назад: Глава XIX

Дальше: Глава XXI,