Глава XVI

о том, что случилось с хитроумным идальго на постоялом дворе, который он принял за некий замок

Хозяин постоялого двора, видя, что Дон Кихот лежит поперек осла, спросил Санчо, что с ним стряслось. Санчо ответил, что ничего особенного, что он упал со скалы и слегка повредил бока. Жена хозяина не походила на трактирщицу: это была натура отзывчивая, принимавшая сердечное участие в страданиях своего ближнего: она тотчас принялась ухаживать за Дон Кихотом и велела дочери своей, молоденькой и очень хорошенькой девушке, помочь ей в уходе за постояльцем. В услужении у хозяев находилась девица родом из Астурии, широколицая, курносая, со срезанным затылком, на один глаз кривая, – впрочем, и другой глаз был у нее не в порядке. Правда, сложена она была отлично, и это искупало все прочие ее недостатки: если б смерить ее всю от головы до ног, то не набралось бы и семи четвертей, а чересчур высоко поднятые плечи заставляли ее более внимательно смотреть себе под ноги, чем этого требовала необходимость. Эта самая красотка стала помогать хозяйской дочери, и обе они соорудили Дон Кихоту прескверное ложе в чулане, по всем видимостям на протяжении многих лет заменявшем сеновал. Здесь же ночевал некий погонщик, причем ложе его находилось неподалеку от ложа Дон Кихота; и хотя, кроме седел и попон, подстелить ему было нечего, все же он находился в гораздо более выгодном положении, нежели Дон Кихот, которого ложе состояло из четырех далеко не гладких досок, настеленных на две не весьма ровные скамьи, тюфяка, такого тоненького, что он скорей напоминал стеганое одеяло, и такого жесткого, что если бы из его дыр вылезала шерсть, то комки этой шерсти на ощупь можно было бы принять за булыжники, двух простынь, сшитых, должно полагать, из той самой кожи, что идет на изготовление щитов, и шерстяного одеяла, коего шерстинки при желании нетрудно было бы пересчитать, и при этом вы ни разу не сбились бы со счета.

Дон Кихот возлег на это треклятое ложе, и тут хозяйка с дочкой принялись лечить его, так что в скором времени он с головы до ног был облеплен пластырями, а Мариторнес – так звали астурийку – им светила. Занявшись же его лечением и увидев, что он весь в синяках, хозяйка сказала, что синяки эти, по всей вероятности, от побоев, а не от ушибов.

– Нет, не от побоев, – возразил Санчо. – Беда в том, что скала попалась острая, вся в выступах, и каждый такой выступ оставил на теле по синяку. Смею вас уверить, сеньора, – прибавил он, – что если у вас останется хоть немного этой пакли, то охотники на нее найдутся: у меня самого что-то ломит поясницу.

– Значит, вы тоже, наверно, упали? – спросила хозяйка.

– Нет, я не падал, – отвечал Санчо. – Но я был так напуган падением моего господина, что у меня до сих пор все тело болит, словно меня отколотили палками.

– Это бывает, – сказала девушка. – Мне самой часто снится, будто я падаю с башни и все никак не могу долететь до земли, а когда проснусь, то чувствую себя такой разбитой и такой измученной, точно я и правда упала.

– В том-то и дело, сеньора, – возразил Санчо, – что я отнюдь не во сне, но будучи еще свежее и бодрее, нежели сейчас, испытал такое чувство, будто мне наставили почти столько же синяков, сколько моему господину Дон Кихоту.

– Как зовут этого кавальеро? – спросила астурийка Мариторнес.

– Дон Кихот Ламанчский, – отвечал Санчо Панса. – Он странствующий рыцарь, один из самых отважных и могучих рыцарей, каких когда-либо видел свет.

– Что такое странствующий рыцарь? – спросила служанка.

– Да вы что, только вчера родились? – воскликнул Санчо Панса. – Странствующий рыцарь – это, знаете ли, сестрица, такая штука! Только сейчас его избили – не успеешь оглянуться, как он уже император. Нынче беднее и несчастнее его нет никого на свете, а завтра он предложит своему оруженосцу на выбор две, а то и три королевские короны.

– Почему же вы у такого доброго господина, как видно, даже графства и того не заслужили? – вмешалась хозяйка.

– Больно скоро захотели, – отвечал Санчо. – Мы всего только месяц ищем приключений, и пока что ни одного стоящего приключения у нас не было. Бывает ведь и так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. Но если только мой господин, Дон Кихот, оправится от ран, то есть от ушибов, и я сам не останусь на всю жизнь калекой, то даю вам слово, что я на самого знатного испанского вельможу не захочу смотреть.

Дон Кихот весьма внимательно прислушивался к этой беседе, а затем, сколько мог, приподнялся, взял хозяйку за руку и сказал:

– Поверьте, прелестная сеньора, вы должны быть счастливы, что приютили у себя в замке такую особу, как я, ибо если я себя и не хвалю, то единственно потому, что, как говорится, самовосхваление унижает, но мой оруженосец расскажет вам обо мне. Я же скажу лишь, что услуга ваша никогда не изгладится из моей памяти и что я буду вам благодарен до конца моих дней. И когда бы, по воле всемогущих небес, законы любви еще не приобрели надо мною такой неодолимой власти и очи жестокой красавицы, которой имя я произношу сейчас мысленно, меня еще не поработили, то свободою моею завладели бы очи этой прелестной девушки.

Хозяйка, ее дочь и добрая Мариторнес слушали странствующего рыцаря с таким недоумением, как если бы он говорил по-гречески; одно лишь они уловили – что он рассыпается в похвалах и изъявлениях преданности, и все же, не привыкшие к подобным оборотам речи, они смотрели на него и дивились: они принимали его за человека совсем из другого мира. Наконец, выразив на своем трактирном языке благодарность нашему рыцарю за его учтивые речи, хозяйка с дочерью удалились, астурийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который нуждался в этом не меньше, чем его господин.

Погонщик и Мариторнес заранее уговорились весело провести эту ночь, и она дала ему слово, что, когда постояльцы угомонятся, а хозяева заснут, она придет сюда, дабы утолить его страсть и исполнить все, что только он от нее не потребует. А про эту славную девицу говорили, что такого рода обещания она исполняла даже в тех случаях, когда они были даны ею в глухом лесу и притом без свидетелей, ибо упомянутая девица весьма кичилась дворянским своим происхождением, каковое, по ее мнению, не могла унизить служба в трактире, раз что довели ее до этого превратности судьбы и выпавшие на ее долю несчастья.

У самого входа в это стойло, куда сквозь дырявую крышу заглядывали звезды, находилось жесткое, узкое, жалкое и ненадежное ложе Дон Кихота, а чуть подальше устроил себе ложе Санчо Панса, причем оно состояло лишь из тростниковой циновки и из одеяла, на которое, видимо, больше пошло свалявшейся пакли, нежели шерсти. За этими двумя ложами помещался погонщик, соорудивший себе ложе, как уже было сказано, из седел и прочего убранства двух лучших своих мулов, – всего же их у него было двенадцать, лоснящихся, сытых и резвых, ибо он принадлежал к числу богатых аревальских погонщиков, как указывает автор этой истории, который хорошо знал нашего погонщика, будто бы даже приходился ему родственником и оттого почел за нужное уделить ему особое внимание. Вообще говоря, Сид Ахмед Бен-Инхали – повествователь чрезвычайно любознательный и во всех отношениях добросовестный: это явствует из того, что все, о чем мы здесь сообщаем, даже низменное и ничтожное, не пожелал он обойти молчанием, и с него не худо бы взять пример историкам солидным, чей слишком беглый и чересчур сжатый рассказ о событиях течет у нас по усам, а в рот не попадает, и которые то ли по собственной небрежности, то ли из коварных побуждений, то ли по своему невежеству оставляют самую суть дела на дне чернильницы. Но да будут стократ прославлены автор Табланта Рикамонтского и автор книги о подвигах графа Томильяса: до чего же обстоятельно они все описывают!

Итак, погонщик, навестив мулов и еще раз задав им корму, в ожидании весьма исправной Мариторнес вытянулся на своих седлах. Санчо, облепленный пластырями, также улегся, но из-за боли в боках долго не мог заснуть. Болели бока и у Дон Кихота и он, точно заяц, лежал с открытыми глазами. На постоялом дворе все затихло и погрузилось во мрак, только у входа горел фонарь.

Глубокая тишина и неотвязная мысль о тех событиях, что встречаются на каждой странице любой из книг, повинных в несчастье нашего рыцаря, навеяли ему одну из самых странных и безумных грез, какие так, ни с того ни с сего, кому-либо могли пригрезиться; а именно ему пригрезилось, что он прибыл в некий славный замок, – как известно, постоялые дворы, где ему приходилось останавливаться, он неизменно принимал за замки, – и что дочь хозяина, то бишь владельца замка, которую он якобы сумел очаровать, влюбилась в него и обещала нынче ночью, тайком от родителей, провести с ним часок-другой; но, приняв всю эту нелепицу, им же самим придуманную, за нечто непреложное и бесспорное, он тотчас приуныл и, представив себе, какому тяжкому испытанию должно подвергнуться его целомудрие, мысленно дал себе слово не изменить своей госпоже Дульсинее Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Джиневра со своею придворною дамою Кинтаньоной.

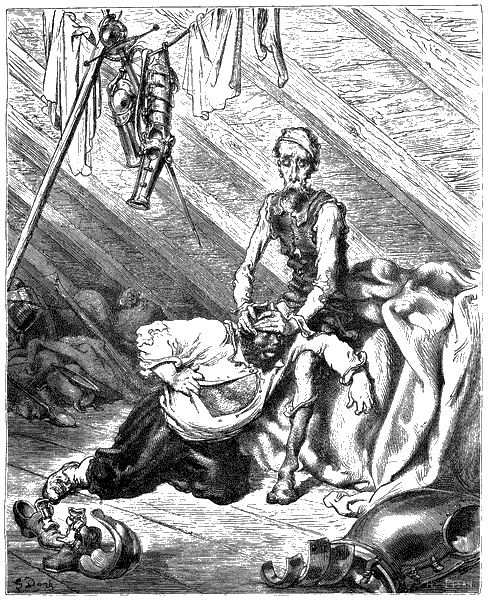

Итак, он все еще думал об этой чепухе, а между тем настал роковой для него час, – час, когда должна была прийти астурийка, и точно: босая, в одной сорочке и в сетке из грубой нитки на голове, явилась она на свидание к погонщику и неслышной и легкой стопою вошла в помещение, где трое постояльцев расположились на ночлег; но как скоро приблизилась она к двери, Дон Кихот, заслышав ее шаги, сел на постели и, невзирая на пластыри и боль в боках, раскрыл объятия, дабы заключить в них прелестную деву. Астурийка, безмолвная и настороженная, вытянув руки, пробиралась к своему милому и вдруг наткнулась на руки Дон Кихота, – тот схватил ее, онемевшую от ужаса, за кисть, притянул к себе и усадил на кровать. Дотронувшись же до ее сорочки, сшитой из мешковины, он вообразил, что это дивный тончайший шелк. На руках у нее висели стеклянные четки, но ему почудилось, что это драгоценный восточный жемчуг. Волосы ее, отчасти напоминавшие конскую гриву, он уподобил нитям чистейшего арабского золота, коего блеск затмевает свет солнца. Пахло от нее, по всей вероятности, прокисшим салатом, а ему казалось, что от нее исходит нежное благоухание. Словом, в его представлении образ астурийки слился с образом некоей принцессы, о которой он читал в романах, что, не в силах долее сдерживать свои чувства, она в вышеописанном наряде явилась на свидание к тяжело раненному рыцарю. И до того был слеп наш идальго, что ни его собственное осязание, ни запах, исходивший от этой очаровательной девицы, а равно и все прочие ее свойства, способные вызвать тошноту у всех, кроме погонщика, не могли его разуверить, – напротив, ему казалось, будто он держит в объятиях богиню красоты. И, не разжимая рук, он тихим и ласковым голосом заговорил:

– О, если б я был в силах отплатить вам, прелестная и благородная сеньора, за великую милость, какую вы мне явили, дозволив созерцать дивную красоту вашу! Однако ж судьбе, неустанно преследующей добрых людей, угодно было, чтобы я, истерзанный и разбитый, возлег на это ложе и чтобы я при всем желании не мог исполнить ваше желание. Кроме этого препятствия, существует и другое, совершенно непреодолимое, а именно моя клятва в верности несравненной Дульсинее Тобосской, единственной владычице сокровеннейших моих помыслов. Так вот, если бы между вами и мною не стояли эти преграды, то я, конечно, не ударил бы в грязь лицом и не упустил благоприятного случая, дарованного мне вашею безграничною добротой.

Мариторнес изнывала в объятиях нашего рыцаря и обливалась потом; не слушая и не понимая его речей, она молча пыталась высвободиться. Между тем бравый погонщик, которому не давали спать нечистые желания и который учуял свою возлюбленную, как скоро она шагнула за порог, внимательно прислушивался к тому, что ей говорил Дон Кихот; наконец, мучимый ревнивою мыслью, что астурийка изменяет ему с другим, он приблизился к ложу Дон Кихота и, силясь понять, куда тот клонит, остановился послушать невразумительные его речи; но когда он увидел, что девица хочет вырваться, а Дон Кихот ее не пускает, то это ему не понравилось, – он размахнулся, что было мочи ударил влюбленного рыцаря по его узкой скуле и разбил ему рот в кровь; не удовольствовавшись этим, погонщик подмял его под себя, а затем даже не рысью, а галопом промчался по всем его ребрам. Вслед за тем ложе Дон Кихота, и без того не весьма прочное, воздвигнутое на довольно шатких основаниях, не вынеся добавочного груза, каковым явился для него погонщик, незамедлительно рухнуло, причем вызванный его падением отчаянный грохот разбудил хозяина, и тот сейчас же смекнул, что это проказы Мариторнес, ибо на его зов она не откликалась. Желая удостовериться, насколько основательно его подозрение, он встал, зажег светильник и пошел в ту сторону, где, по-видимому, происходило побоище. Служанка, растерявшись и струхнув не на шутку при виде рассвирепевшего хозяина, забралась на кровать к спящему Санчо Пансе и свернулась клубком. Хозяин ворвался с криком:

– Эй, девка, ты где? Бьюсь об заклад, что все это твои штучки.

В это время проснулся Санчо; почувствовав, что кто-то всей тяжестью на него навалился, и решив, что это дурной сон, он стал яростно работать кулаками, причем львиная доля щедро раздаваемых им колотушек досталась Мариторнес, – Мариторнес же, забыв от боли всякий стыд, дала ему сдачи столько, что у него сразу прошел весь сон; и вот, чувствуя, что кто-то его тузит, а кто – неизвестно, он, сколько мог, приподнялся и сцепился с Мариторнес, и тут у них началась самая ожесточенная и самая уморительная схватка, какую только можно себе представить. Погонщик же, увидев при свете хозяйского фитилька, что его даме приходится туго, бросил Дон Кихота и поспешил к ней на подмогу. Его примеру последовал и хозяин, но с другой целью: будучи совершенно уверен, что единственною виновницею всего этого шума является Мариторнес, он вознамерился ее проучить. А дальше пошло совсем как в сказке: «кошка на мышку, мышка на кошку», – погонщик ринулся на Санчо, Санчо на служанку, служанка на него, хозяин на служанку, и все при этом без устали молотили кулаками. К довершению всего у хозяина погас светильник, и, очутившись впотьмах, бойцы принялись колошматить друг друга наугад и уже без всякой пощады, так что где только прошелся чей-нибудь кулак – там не оставалось живого места.

На этом самом постоялом дворе случилось ночевать стражнику из старого толедского Святого братства, и тот, услыхав необычайный шум битвы, схватил вещественные знаки своего достоинства, как то: полужезл и жестяную коробку с бумагами, и, ощупью пробравшись в чулан, крикнул:

– Именем правосудия, остановитесь! Остановитесь, именем Святого братства!

Прежде всего стражник наткнулся на избитого и впавшего в беспамятство Дон Кихота, распростертого на своем рухнувшем ложе, и, нащупав его бороду и зажав ее в кулак, несколько раз крикнул: «На помощь правосудию!» Но, видя, что тот, кого он схватил, не двигается и не шевелится, подумал, что это убитый, а что все остальные – убийцы, и как скоро мелькнуло у него это подозрение, он еще громче крикнул:

– Заприте ворота! Не выпускайте отсюда никого, здесь человека убили!

Крик этот перепугал дерущихся, и каждый невольно замер на том самом месте, где его застал голос стражника. Затем хозяин возвратился к себе, погонщик к своим седлам, служанка в свою каморку, – одни лишь горемычные Дон Кихот и Санчо не могли сдвинуться с места. Тут стражник разжал кулак и, выпустив бороду Дон Кихота, пошел искать огня, дабы изловить и задержать преступников; однако ж поиски его оказались тщетными, оттого что хозяин, проходя к себе в комнату, нарочно погасил фонарь, – тогда стражник направил свои стопы к очагу и, потратив немало времени и немало труда, зажег наконец второй светильник.

Назад: Глава XV,

Дальше: Глава XVII,