Отец народов

Знавал я в жизни радость, но редко испытывал такое чувство восторга, как в тот день, когда мы сели в поезд Берлин – Москва. Кошмар кончился. Теперь пришло время прекрасного сна. Мучительная боль, ностальгия по будущему, невыносимое состояние человека, зависшего в пространстве, находящегося и не здесь, и не там, ожидание, молчаливая мольба – все это было позади. Наконец-то я возвращаюсь домой. Я никогда не пересекал порог этого дома, но дом тот я выстроил в своем воображении, и это был самый желанный дом во всем мире.

Я совершенно не помню заоконный пейзаж нашего путешествия – Восточная Германия, короткая остановка в Варшаве, Польша. Скорее всего, я даже не смотрел в окно – меня это не интересовало. Скажи мне кто-нибудь тогда, что никогда больше я не увижу эти страны, мне было бы решительно все равно. И все-таки я вновь оказался в Германии много лет спустя, в 1969 году. Поездка в Дрезден, о которой я уже писал в предыдущей главе, запомнилась не только из-за драматизма положения с папой, и не только потому, что это был мой первый выезд за шестнадцать лет пребывания в Советском Союзе. Она запомнилась главным образом потому, что почти не состоялась.

До совсем недавнего времени советских людей можно было делить на две категории: выездные и не выездные, на тех, которые прошли проверку и годны для зарубежного употребления, и всех остальных. Такое разделение на граждан сорта первого и второго является для меня предметом особого интереса, о котором еще будет сказано. Я отдавал себе отчет в своей «второсортности», понимал, что мое досье торчит в каком-нибудь кагэбэшном шкафу и отмечено соответствующим знаком, каким отмечают досье неблагонадежных либо подозрительных личностей. И все же, когда я получил телеграмму за подписью главного врача дрезденской больницы, где он сообщал, что у моего отца тяжелейший инфаркт и я должен приехать как можно раньше, я совершенно не ожидал, что у кого-либо хватит тупости, уж не говорю – черствости и бездушия, отказать мне в поездке. Я был еще очень наивным. Мне предстояло еще многое узнать и о тупости, и об отсутствии сострадания. Я обратился за разрешением и в тот же самый день, весьма оперативно, получил отказ. Помню свое состояние: я ослеп от ярости и растерянности, от ощущения полной беспомощности и зависимости от людей и организаций-невидимок, которые, словно кукольники, дергали за нитки моей судьбы. Они решат, могу ли я увидеться с отцом, возможно, в последний раз. Они рассмотрят доносы, написанные на меня стукачами и прочей сволочью, они определят, не слишком ли я неблагонадежен, достаточно ли я лоялен, не чересчур ли я независим в своих словах и мыслях для поездки в Германскую Демократическую Республику. Как описать мою ярость и ощущение полной тщетности любых усилий?

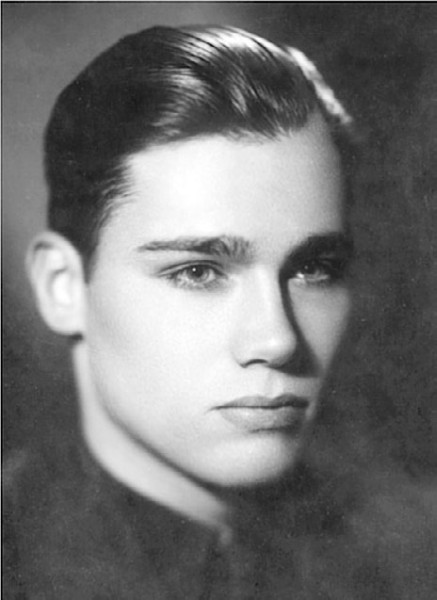

Я только что приехал в Москву. Мне 18 лет. 1952 г.

Народная мудрость гласит: если нельзя, но очень хочется, – можно (английский вариант: «Where there's a will there's a way»). Перед отъездом отец оставил мне телефон некоего Виктора Александровича, генерала КГБ, которому я мог позвонить только при совершенно экстренных обстоятельствах. Звонок возымел действие, и, хотя почти неделя потребовалась для получения загранпаспорта, вскоре я сел в поезд Москва – Берлин.

Впрочем, это уже другая история, относящаяся к другому времени. Вернусь же к моменту, когда я ехал в обратном направлении, оставляя позади безо всяких сожалений Германию и Польшу.

Когда поезд пересек границу Польши и СССР и замер у перрона в Бресте, у нас на глазах появились слезы. То, что я, наконец, оказался на советской земле, явилось для меня потрясением, но не оставило в памяти никаких зрительных образов. Если бы через два дня меня попросили описать вокзал в Бресте, я не сумел бы. Поэтому не удивительно, что шестнадцать лет спустя, проехав через Брест на пути в Берлин, я не узнал ничего.

Дорога до Mосквы прошла без каких-либо инцидентов. Основное время в пути я проводил в соседнем купе за игрой в домино с молодой советской женщиной – гидом Интуриста, которая, проводив группу интуристов до границы, возвращалась домой. Она казалась мне хорошенькой и умной. Кроме того, она очень прилично играла в домино и обыграла меня в конечном счете сорок семь на сорок шесть. Коротая таким образом длинные часы пути и выпивая стакан за стаканом крепкий сладкий чай, мы разговаривали. В какой-то момент я стал понимать, что рассказываю ей гораздо больше о своей жизни, чем она – о своей. Правда, она дала мне свой московский адрес, пообещав, что когда мы увидимся там – а увидимся мы обязательно, – она поведает мне о себе. Моя наивность не знала пределов. Уже будучи в Mоскве, я отправился на поиски своей компаньонки… и обнаружил, что такого адреса нет! Улица нашлась, но не было нужного дома.

О, Женщина-Домино, если вы случайно набредете на эти строки, знайте, что я вас помню и не держу на вас зла. Я вскоре понял: в те времена работа гида в Интуристе предполагала в обязательном порядке регулярные отчеты перед КГБ. А несанкционированные контакты с иностранцами таили в себе угрозу, подчас страшную. Я понимаю, почему вы дали мне ложный адрес, и по сей день удивляюсь вашей смелости – ведь вы позволили мне провести столько часов в вашем купе за игрой в домино, зная, сколь велика вероятность того, что за вами наблюдают, что на вас могут «стукнуть» (кто-нибудь из советских пассажиров, проводник – да мало ли кто). Фальшивый адрес поначалу вызвал во мне чувство растерянности. Но я это пережил.

Чего не скажу о некоторых других вещах. Когда мы жили в послевоенном Нью-Йорке, мой отец подчеркнуто активно общался с советскими гражданами, работавшими в ООН. Они часто приходили в гости к нам домой на восточной Десятой улице, встречались с людьми, которые явно были не их круга, наслаждались недоступными для них яствами, а потом писали отчеты для своих гэбэшных начальников. Это правило не нарушалось ни тогда, ни в течение многих последующих десятилетий – дипломаты, где бы они ни работали, всегда отчитываются перед офицером безопасности по поводу своих «контактов». И переживать тут нечего, таковы правила игры.

С некоторыми из этих людей мы подружились. Они стояли для меня особняком именно потому, что были советскими. Я мечтал вновь увидеться с ними, и вот теперь наконец-то в Москве я мог осуществить свою мечту! Я представлял себе, как это будет: как я разыскиваю и нахожу одного из них, как звоню в дверь и жду улыбаясь, пока он откроет и замрет, не веря собственным глазам. Либо, думал я, позвоню и притворюсь, что я – приятель сына Владимира Александровича Познера, Володи, звоню, чтобы передать привет из Нью-Йорка, а потом… Да никакой я не приятель, я и есть Володя Познер! Я играл в эту игру снова и снова, наслаждаясь мыслью о той минуте, когда игра станет реальностью. И вот на второй день нашего пребывания в Москве я решил позвонить Борисовым, ставшим еще в Нью-Йорке близкими друзьями отца. Я по сей день помню этот разговор:

– Здравствуйте, как дела?

– Кто это?

– С трех раз угадайте.

– Кто говорит? – (чуть раздраженно).

– Это я, Вовка, – именно так звали они меня тогда, в Америке.

– Какой еще Вовка?

– Вовка Познер.

В гостинице «Метрополь», где прожили 1,5 года. 1953 г.

Вот он, долгожданный момент. Я ждал реакции, полной удивления и радости. Уверен, что улыбался я во весь рот. Дорогой читатель, вам хоть раз в жизни доводилось испытать шок, когда вы положили в рот что-то, как вы ожидали, сладкое, а оно оказалось горьким? Именно такое сравнение приходит мне на ум при воспоминаниях о финале того разговора. Длинная пауза. Потом:

– Ах, вот как. Вы в Москве?

– Да! Когда увидимся?

Еще одна пауза.

– Мы сейчас очень заняты. Позвоните через неделю, хорошо? И передайте привет родителям. Всего хорошего.

Щелчок. Я стоял, будто пораженный громом. В трубке раздавались частые гудки. Я положил ее и посмотрел на папу.

– Ну? – спросил он.

– Они заняты, – ответил я. – Попросили позвонить через неделю.

Спустя несколько дней за ужином папа сказал:

– Не звони больше Борисовым.

– Почему? – спросил я.

– Просто не звони, – резко ответил он, и вдруг меня осенило: они боятся нас.

Мои первые впечатления от Москвы состоят из какой-то мешанины, в которой каждая отдельная деталь ясна, но помнится без всякой связи со всеми остальными. Зима. Скрипучий под ногами снег. Сказочного размера снежинки, танцующие в лучах уличных фонарей. Троллейбусы с покрытыми изнутри тонким слоем льда окнами, идеальным местом для граффити, которые сами собой исчезнут весной. Моя мама, сидящая у троллейбусного окна и на деле использующая свое знание только-только выученного русского алфавита. «Ха, – читает она первую букву, высеченную в ледяном покрове окна, – у, – продолжает она, – и краткое, – завершает мама и громко, почти победно, произносит: – хуй».

Троллейбус взрывается смехом, хотя должна бы звучать овация: ведь она овладела, возможно, самым употребляемым в русском языке словом.

Мороз. Если сильно втянуть воздух, склеиваются ноздри, при разговоре вокруг головы образуется нимб из пара. Самое невероятное: люди на улице едят мороженое. Говорят, что Черчилль, увидев глубокой зимой москвичей, поглощающих мороженое, сказал: «Этот народ непобедим». Сказал или нет – не знаю, но я-то съел мороженое при двадцатипятиградусном морозе… и схватил такую ангину, что получил осложнение на сердце.

В отличие от Берлина Москва жила бурно. Всюду сновали люди, они пихались, толкались, вечно спешили куда-то, и этим столица чуть-чуть напоминала мне Нью-Йорк. В один из первых дней я оказался в гастрономе № 1, так называемом «Елисеевском», и был потрясен его богатствами: бочки зернистой, паюсной и кетовой икры, ряды копченой белуги и севрюги, лососина «со слезой», дурманящий аромат свежемолотого кофе, горы яблок, апельсинов и груш, и все это за копейки – девяносто рублей за килограмм зернистой икры, восемьдесят копеек за банку камчатского королевского краба; банки стоят пирамидой, на каждой броско написано «CHATKA». «Какая еще «CHATKA»?» – читается в глазах недоумевающих покупателей. На самом деле написано латинскими буквами «ЧАТКА» (сокращенное от «Камчатка»), по-видимому, это партия, предназначенная для экспорта, но забракованная и поэтому «выброшенная» на внутренний рынок: свои съедят, не подавятся… Москва была набита не только обычными продуктами, но деликатесами, в Москве не просто ели, в Москве чревоугодничали, однако мне потребуется три года, чтобы понять, как питаются в городах и весях СССР. Летом 1955 года в составе агитбригады я поехал на Алтай и в Кулунду. Будучи в Барнауле, я увидел, как люди встают в очередь в пять часов утра за черным хлебом (белого не было вообще). Они, эти люди, никогда не нюхали копченую белугу, не то что не ели ее.

Но это в будущем.

Мы въехали в гостиницу «Метрополь», великолепный памятник архитектуры конца девятнадцатого века, расположенный в историческом центре города. Окна родительского номера выходили на Большой и Малый театры, левее виднелся Дом Союзов (прежнее здание Дворянского собрания), еще левее – здание Совета Министров СССР работы архитектора Ле Корбюзье, гостиницы «Москва» и «Националь», музей В.И. Ленина и Исторический музей, а за всем этим – башенки и звезды Кремля. Что до моего номера, то его окно выходило на неказистый внутренний гостиничный двор. Мы прожили в «Метрополе» немногим более года – в Москве у нас не было ни квартиры, ни родственников, которые могли бы нас принять. Мы имели самое туманное представление о масштабах жилищного кризиса, но оно несколько прояснилось после того, как мы навестили одну семью, с которой родители подружились еще в Берлине. Вспоминая, в каких условиях жили эти «победители нацизма», я и сейчас испытываю чувство неловкости. Это было одноэтажное деревянное барачное здание, разделенное вдоль длиннейшим коридором, по обе стороны от которого располагались жилые комнаты. Семья Гридневых, состоявшая из четырех человек, занимала две комнаты, в одной из них находился умывальник. Туалет располагался в конце коридора и наряду с гигантской кухней, в которой разместились двадцать две газовые плиты (я посчитал!), служил нуждам двадцати двух семей, здесь обитавших. Мне еще предстояло понять, что проживание вчетвером в двух комнатах считалось чуть ли не роскошью, что нередко жили по восемь-десять человек в одной комнате. И лишь не более десяти процентов москвичей в те годы наслаждались роскошью – отдельной квартирой.

Вид из окна номера моих родителей. Колонны Большого украшены портретами Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина. Май, 1953 г.

* * *

Я потом довольно много размышлял над тем, что именно в советской системе реально повлияло на формирование «нового человека», которого потом стали называть «homo sovieticus». Убежден, что одним из самых мощных факторов оказалась коммунальная квартира. Не думаю, что за этим стояла идеология, нечто спланированное, хотя и не исключаю этого. Ведь советская система всячески воспевала коллектив и принижала значение личности. А чем лучше убить личность, как не коммунальным проживанием? Нормальному человеку невозможно мириться с тем, чтобы делить туалет, кухню с совершенно чужими людьми. Нормальному человеку, как правило, чуждо чувство стадности, неискалеченная личность требует «privacy». Личностью сложно управлять, личность требует уважения к себе, она постоянно «возникает», задает вопросы, не соглашается с тем, что она, эта личность, не стоит ничего, а какой-то «коллектив» априори неизмеримо ценнее ее. Но если взять эту личность и с самых первых ее дней поместить в коммунальную среду, если внушить ей, что по утрам стоять в очереди в туалет или в ванную комнату – это нормально, что наличие нескольких газовых плит на кухне, где одновременно стряпают соседи, где смешиваются десятки запахов и где соседские холодильники запираются на замок, – это хорошо и правильно, если внушить человеку, что это естественно, когда все знают о каждом его шаге – кто пришел к нему, когда ушел, чем занимались и так далее, если все это внушить человеку сызмальства, тогда личность съеживается, как цветок на морозе.

* * *

Шокировало меня не то, что люди живут в таких условиях – будь это в Африке или Азии, я пожалуй, принял бы это как должное. Но чтобы так жили в Советском Союзе – это было выше моего понимания. Жизнь в знакомом мне по сороковым годам Гарлеме была безусловно более устроенной и комфортабельной, чем жизнь большинства москвичей времен нашего приезда. Но жителя Гарлема более всего поразило бы не отсутствие элементарнейших удобств, а то, какими радостными выглядели жители советской столицы, как мало они жаловались, с какой готовностью они мирились с тяготами жизни. Тому, как мне кажется, есть два объяснения. Первое – война. После всех испытаний военных лет люди понимали, что придется затянуть пояса. Властям не требовалось ничего объяснять, всем было ясно: всему виной война. Она, проклятая, виновата в лишениях, в дефиците, во всех проблемах – и этим доводом пользовались из года в год, из десятилетия в десятилетие, пользовались без зазрения совести – и люди этот довод принимали. Они стали подвергать его сомнению лишь позже, когда наконец осознали: довод этот – прикрытие, оправдание бюрократического безразличия ко всему экономического застоя, нежелания признать наличие глубоких изъянов самой политической системы. Второе объяснение относится к почти религиозной уверенности людей в том, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего. Несмотря на голод времен коллективизации, несмотря на сталинские репрессии тридцатых и сороковых годов, подавляющее большинство советских граждан стало жить лучше; они несомненно испытывали и радость и гордость от того, что выполнили и превзошли задания пятилеток, превратили страну из отсталой аграрной в мощную индустриальную сверхдержаву. Они смотрели в будущее с оптимизмом, а к трудностям они привыкли, как привыкли и справляться с ними.

Каннский фестиваль. Мой отец и прославленный советский актер Николай Крючков. 1963(?) г.

Почему-то на ум приходит сравнение с Америкой времен президента Рейгана. В результате применения так называемой «рейганомики» бедные не только стали беднее – их количество увеличилось до тридцати миллионов. Цифра впечатляющая, однако представляющая меньшинство населения. Большинство же стало жить богаче. В Америке главенствует точка зрения, поддерживаемая властью: человек беден потому лишь, что не хочет быть богатым. Это либо его выбор, либо его вина, что, в сущности, одно и то же. В Советском Союзе от репрессий пострадали миллионы людей, но они составляли меньшинство населения. Большинство же считало, что те виноваты сами, что они и в самом деле враги народа и заслужили свое наказание – и власть активно, чтобы не сказать отчаянно, поддерживала этот взгляд…

Гостиница «Метрополь» высилась подобно сверкающему драгоценному айсбергу среди моря бедности и лишений начала пятидесятых годов. Шуршащий фонтан и утонченная еда роскошного, под расписным стеклянным шатром-потолком, ресторана, хрустальные люстры, отражаемые в начищенных бронзовых статуэтках, ковры, в которых утопали ноги, – это был другой мир, доступный лишь немногим: приезжей советской элите да иностранным туристам, журналистам и дипломатам. Если вы не жили в «Метрополе», то для прохода туда необходимо было получить пропуск у администратора, для чего не только предъявить паспорт, но и объяснить цель визита. Такое пристальное внимание гарантировало, что сюда придут лишь те, кому это положено. Помимо старшего администратора, стол которого располагался непосредственно у лифтов, напротив выхода из лифтов на каждом этаже сидел дежурный. Невозможно было пройти внутрь, не ответив на вопрос, в какой номер вы идете и кто вас ждет. Эта тотальная слежка была характерной для сталинской эпохи. С годами она стала ослабевать, но после пожара в гостинице «Россия» в 1977 году ужесточилась вновь. Ныне для посещения знакомого в гостинице нужно получить пропуск, и дежурные по этажу вернулись на свои стратегические посты напротив выходов из лифтов. Эта мера введена якобы с благородной целью – безопасность и защита клиентов от нежеланных гостей, но в такое трудно поверить, глядя на то, с какой легкостью и уверенностью в лучшие гостиницы проникают валютные проститутки и представители явно криминального мира.

По мере того как первые дни нашей московской жизни превращались в недели, я стал понимать, что отец не ходит на работу. Поначалу я на это не обращал внимания, уж слишком был увлечен открытием Москвы. Но папа, который всегда уходил из дома до половины девятого и возвращался после восьми вечера, теперь проводил часы в гостиничном номере; это было настолько необычно, что не заметить я не мог. Что же происходит, спрашивал я себя? В Берлине он служил в «Совэкспортфильме». Почему не служит в этой же организации в Mоскве? На мой вопрос отец ответил, что заполнено штатное расписание. Он предложил свои услуги студии «Мосфильм» и Киностудии им. Горького. Но и там ему отказали.

Однажды он сообщил, что едет искать работу в Минск. Перспектива переезда в Минск показалась мне ужасной, и я страшно обрадовался, когда он вернулся ни с чем, хотя и старался не подавать вида. Кто-то посоветовал ему попытать счастье в Тбилиси. Он снова вернулся с пустыми руками. Я не мог понять, что же происходит.

Владимира А. Познера хорошо знали и уважали в киноиндустрии Северной Америки и Западной Европы. Он считался одним из самых знающих и блестящих профессионалов в области проката и производства. И тем не менее СССР не нуждался в его талантах. Работая в Берлине, он, как и все советские граждане за рубежом, получал часть своей зарплаты в местной валюте, другая же часть выплачивалась в рублях и хранилась на его счету в Москве. Ко времени нашего приезда у него накопилось порядка восьмидесяти тысяч рублей, что в то время было солидной суммой. Но стоимость двух номеров в «Метрополе», ресторанное питание и отсутствие регулярной зарплаты довольно быстро съели эти сбережения. Деньги кончались, работа не появлялась – словом, положение становилось отчаянным. Впрочем, мы не осознавали истинной отчаянности происходившего…

Описываемые мной события совпадают по времени с одним из самых отвратительных и мерзких проявлений сталинизма, получившим название «Дело врачей»: группу ведущих советских врачей (в основном работавших в так называемой «кремлевке» – Четвертом Главном управлении Минздрава СССР) обвинили в шпионаже, в том, что они являются агентами враждебных иностранных государств и по заданиям этих государств убили многих видных советских государственных деятелей, художников и писателей, в том числе Максима Горького, якобы отравленного ими еще в 1936 году. В течение многих лет эти «убийцы в белых халатах», как их сразу же окрестили в советских средствах массовой информации, эти предатели, эти наемные псы империализма, эти иуды, продавшие советскую родину за тридцать сребреников, систематически уничтожали красу и гордость страны. Но теперь благодаря бдительности обыкновенного участкового врача Лидии Тимашук они схвачены и признались в своих человеконенавистнических преступлениях. Буквально за одни сутки известность Тимашук стала всенародной. Школьники сочиняли в ее честь поэмы, журналисты-борзописцы не находили слов, чтобы описать и восславить ее деяния. Ей был вручен высший орден страны – орден Ленина.

* * *

Не знаю почему, но я только недавно – да и то случайно – решил выяснить судьбу Лидии Федосеевны Тимашук. То, что я узнал, потрясло меня. Оказывается, она умерла в 1983 году; оказывается, она все годы своей жизни обращалась в ЦК КПСС с просьбой о реабилитации ее имени; оказывается, она на самом деле оказалась жертвой, а не злодейкой.

Л.Ф. Тимашук была врачом-кардиологом и работала в «кремлевке», где лечилась советская партийная элита. В частности, она имела отношение к лечению заболевшего А.А. Жданова, члена Политбюро, секретаря ЦК, которого прочили в «наследники Сталина». Жданов умер в 1948 году от последствий инфаркта, который «прозевали» медицинские светила. Они были не в ладах с новой медицинской техникой, в частности, с электрокардиографом. Как потом сами признали, плохо умели читать и расшифровывать ЭКГ – в отличие от Тимашук, молодого врача, более сведущего в этом вопросе. Тимашук правильно поставила диагноз Жданову – инфаркт. Но профессора В. Виноградов, В. Василенко и начальник Лечсануправления Кремля профессор-генерал П. Егоров с ней не согласились и заставили ее подписать другой диагноз. Когда Жданов умер, Тимашук, опасаясь, что могут скрыть всю эту историю, написала в Кремль письмо с рассказом о том, как было на самом деле. Письмо – и это непостижимо – оставили без внимания. А когда в 1952 году Сталин задумал своего рода советское «окончательное решение еврейского вопроса», вспомнили о письме Тимашук. Вот и получилось: Жданов пал от рук убийц в белых халатах, которых разоблачила простая советская женщина, врач Лидия Федосеевна Тимашук. Дальше все пошло по накатанным рельсам: она стала своего рода советской Жанной д'Арк, ей вручили орден Ленина, а потом, менее чем через два года, лишили этого ордена, она из Жанны превратилась в злобную, коварную бабу-ягу и вскоре была предана забвению.

Но ведь на самом деле она не сделала НИЧЕГО предосудительного, всего лишь поддалась нажиму сановных врачей, авторитет которых ставила неизмеримо выше собственного.

* * *

Помню, когда я читал фамилии врачей-убийц, меня неприятно поразило, что почти все они – евреи. Впрочем, и на Западе среди медиков часто встречаются еврейские фамилии – факт, с помощью которого я попытался успокоить возникшую в душе тревогу, правда, без особого успеха. Как-то не верилось, что группа врачей-выродков придумала такой дьявольский план – под прикрытием белых халатов быть наемными убийцами каких-то неназванных иностранных организаций. Сомневаться я сомневался, но даже приблизительно не догадывался о подлинной подоплеке «дела врачей». На самом деле это стало лишь первым действием драмы, придуманной злым гением. В финале же пьесы должна была произойти повальная депортация всех евреев далеко за Урал, и в этом виделось нечто общее с гитлеровским «окончательным решением еврейского вопроса». Но имелась и существенная разница: Гитлер в самом деле ненавидел евреев, считал их злом. Его преступление ужасно, однако это преступление, совершенное человеком, одержимым ненавистью, предрассудками. Оно было исполнено по-тевтонски, без эмоций, педантично, но в основе всего лежала иррациональная ненависть.

Со Сталиным дело обстояло иначе. Нет никаких оснований утверждать, что какая-либо национальность внушала ему особое отвращение. Не будем забывать, что среди наций, пострадавших от сталинских репрессий, грузины занимают одно из самых видных мест. Сталина заботило лишь одно – власть. Если ради ее достижения и сохранения требовалось убить одного человека или миллион человек, так тому и следовало быть. Вполне может статься, что сталинское представление о том, что угрожает или может угрожать его власти, было параноидальным. Но это не мешало ему действовать необыкновенно расчетливо и точно. Мне не дано анализировать необыкновенно изощренный ум Сталина, но мне кажется, что он, в отличие от других диктаторов, использовал страх не столько для подчинения людей своей воле (в чем, кстати, блестяще преуспел: народ обожал его и преклонялся перед ним), сколько для сохранения всех в состоянии вечной бдительности, круговой обороны. Был враг внешний, мечтавший уничтожить первое в истории государство рабочих и крестьян, и был враг внутренний, строивший планы подрыва страны социализма. Троцкисты, правые уклонисты, враги народа, кулаки, безродные космополиты, сионисты – все служили одной цели. И до тех пор, пока народ опасался угрозы, пока его несло по предательски скользкой палубе истории, создаваемой у него на глазах, ему было некогда думать, некогда задаваться вопросами, некогда сомневаться, и в это время ничто не могло пошатнуть абсолютной власти Сталина. Уже были принесены в жертву целые народы: чеченцы и ингуши, кабардины и балкары, курды и крымские татары. Теперь наступила очередь евреев.

Еврейские истоки моего отца, его «заграничное» прошлое, его французская жена – любая из этих причин была достаточной, чтобы загреметь в ГУЛАГ, сочетание всех трех гарантировало это. Нет ничего удивительного в том, что он не мог устроиться на работу. На самом же деле удивительно то, что узел затягивался столь медленно. Не умри Сталин 5 марта 1953 года, всего лишь через два месяца после нашего приезда, нет сомнений: нас ожидала бы участь миллионов советских людей.

Никогда мне не забыть день смерти Сталина. Эту новость сообщили по радио. Около пяти часов утра меня разбудил телефон. (За три дня до этого, когда стало известно о болезни Сталина, я попросил горничную на этаже разбудить меня в случае важного сообщения.) Я выскочил из кровати и схватил трубку.

– Все. Конец. Сталин умер, – прозвучал глухой голос, в котором я с трудом узнал Полину, обычно веселую и наиболее симпатичную мне из всех горничных.

Я положил трубку и начал торопливо одеваться. Хорошо помню, как был удивлен тому, что почему-то не плачу. От этой мысли мне стало не по себе, будто я человек с каким-то изъяном. Я вышел из номера и пошел разбудить родителей. Напротив лифта за столом дежурной плакала Полина. Несмотря на раннее время, по коридору взад-вперед шныряли какие-то люди – в основном проживавшие в гостинице иностранные журналисты и дипломаты. Мимо меня промчался заведующий корреспондентским пунктом газеты The New York Times Харрисон Солсбери, и его торчащие рыжие усы и возбужденное выражение лица напомнили мне почему-то лису, готовую вот-вот схватить добычу.

Родители приняли мое сообщение молча. Так мы и просидели утро, погруженные в собственные раздумья. Поскольку я вы рос не в Советском Союзе, то не подвергся тому идеологическому давлению, которое испытали мои сверстники. Несмотря на мое страстное желание слиться с новым обществом, во мне сидело что-то такое, что восставало против обожания и преклонения, встречаемых повсюду при имени Сталина. Я, конечно, считал Сталина великим человеком, я восхищался им, для меня это был человек, можно сказать, в одиночку победивший Гитлера. Я мечтал пройти по Красной площади Первого мая, чтобы увидеть его и его сподвижников на Мавзолее Ленина. Но считать его отцом народа? Всего народа? Гениальным авторитетом в любой области – от языкознания и кибернетики до генетики и национального вопроса? С этим мозг не соглашался. Точно так же я не испытывал к Сталину любви. Да, я горевал о его кончине, но в отличие от большинства советских людей не воспринимал это как личную потерю. Несоответствие между тем, кем я был и кем хотел быть, служило источником острого дискомфорта, который я пытался скрывать не только от окружающих, но и от себя самого.

Трое суток гроб с телом Сталина стоял в Колонном зале Дома Союзов, и трое суток мимо него шла нескончаемая вереница москвичей. Среди них был и я. Видно, мой ангел-хранитель устроил дело так, что лауреат Сталинской премии, с которым я познакомился в «Метрополе», сумел провести меня к началу очереди в Дом Союзов – в противном случае я попытался бы пройти самостоятельно и, как многие другие, погиб бы в давке.

Точных данных нет, но не менее трех миллионов человек хлынули в Дом Союзов, чтобы проститься с вождем. Они стекались со всех концов Москвы, людские капли, которые сливались в речушки и превращались затем в бурные реки, упиравшиеся в узкую горловину. Эти человеческие потоки, словно потоки водные, тоже имели свои берега – естественные, в виде стен зданий, и искусственные, образованные сотнями и сотнями плотно прижатых друг к другу бамперами грузовиков – они перекрывали все переулки и дворы, которыми можно было воспользоваться, чтобы вклиниться в начало очереди на Пушкинской улице. Гигантская волна катилась неудержимо, неся и давя людей. Одних смерть настигла у чугунных ворот и бетонных стен, в которые их вдавила толпа, другие гибли, ломаясь, словно спички, об острые углы военных грузовиков. Но больше всего жизней унесла сама эта многоголовая гидра. Зима 1952–1953 годов была необыкновенно суровой, московские улицы все еще покрывал лед. Люди падали под ноги тех, кто не мог остановиться, тех, на кого напирали тысячи и тысячи других. Этот ужас обрел апокалиптические масштабы в районе Трубной площади. На бульваре, круто спускавшемся от Сретенки, было особенно скользко – падал один, второй, сразу несколько, а волна все катилась да катилась, накрывая глухие крики и тела, об которые спотыкались все новые и новые жертвы. Началась паника, толпа ринулась вперед, буквально поднимая на воздух конную милицию вместе с лошадьми, сбивая с ног и топча их. Обезумевшие лошади, матерящиеся милиционеры, пытающиеся дубинками остановить неостанавливаемое, круговерть черных людских масс, которая, словно гигантский водоворот, всасывает в себя все и вся – можно ли представить себе более подходящее прощание с чудовищем, унесшим столько жизней уже после собственной смерти?

В Колонном зале все было затянуто черной тканью. У гроба в почетном карауле стояли руководители партии и правительства, а люди в штатском и в военной форме следили за тем, чтобы никто из пришедших проститься не задерживался.

Гроб стоял под небольшим наклоном, чтобы тело Сталина было легче рассмотреть. Проходя мимо, я вдруг ужаснулся огромному размеру ноздрей покойника. Они напоминали пещеры: глубокие черные провалы, готовые поглотить того, кто слишком к ним приблизится. Одновременно с этой мыслью меня буквально потрясла другая: ведь я должен испытывать благоговение, горе от зрелища великого Сталина, лежащего в гробу и утопающего в море цветов. А я уставился на его ноздри! Да что это со мной происходит? Не болен ли я? И ведь в самом деле я горевал, но чего-то в этом горе недоставало…

Вскоре после смерти Сталина отец получил работу на «Мосфильме» – его взяли на должность рядового инженера, что совершенно не соответствовало его квалификации и, надо полагать, сильно ударило по его самолюбию. И все же это было лучше, чем ничего. Я же готовился изо всех сил к поступлению на биолого-почвенный факультет Московского государственного университета, поскольку очень был увлечен теорией условных рефлексов Ивана Петровича Павлова. Я отдавал себе отчет в том, что остальные абитуриенты имеют передо мной значительное преимущество: для них русский язык являлся родным и они все годы учились в советской школе. Поэтому я занимался как одержимый. Вероятно, оттого я плохо помню время между мартом, когда умер Сталин, и августом, когда шли приемные экзамены, если не считать одного события – ареста Лаврентия Павловича Берии. Это осталось в памяти потому, скорее всего, что на улице Горького вдруг появились танки. Я не знал причин их появления, но поскольку это происходило не в конце октября и не в начале апреля, когда шли репетиции военного парада, возник вопрос: почему здесь танки? Все решилось очень быстро. Танки появились вечером, а наутро уже исчезли, и было объявлено об аресте Берии и предстоящем суде над ним. В то время я не придавал большого значения его аресту, так как не знал почти ничего о его деятельности – все это стало достоянием публики лишь несколько лет спустя. Берию арестовали и приговорили к расстрелу за то, что он был английским шпионом. Абсурдность этого обвинения столь же очевидна, сколь очевидны причины, по которым антибериевской группе пришлось прибегнуть к нему. В 1953 году, за три года до знаменитой речи Хрущева на XX съезде КПСС, невозможно было предъявить Берии обвинение в его подлинном преступлении – убийстве сотен тысяч людей, не говоря о пытках, проводимых им лично и с удовольствием. Рассказывают такую историю: одному арестованному грузинскому композитору выкололи глаза, потому что Берия не хотел, чтобы тот узнал его на допросе. Но не успел Берия задать первый вопрос, как тот сказал:

– А, так это ты, Лаврентий.

– Как ты меня узнал? – спросил Берия.

– Ты отнял у меня зрение, но не слух. Я композитор, у меня абсолютный слух.

Рассвирипевший Берия приказал принести молоток и гвозди и лично вбил гвозди в ушные каналы несчастного. Известно и то, что Берия имел целый штат оперативных работников, которые выискивали для его неуемных сексуальных аппетитов хорошеньких женщин и привозили их к нему в его особняк на улице Качалова, где он принуждал их к сожительству. На память о каждой встрече он брал лифчик – после ареста целую коллекцию обнаружили в его сейфе. И этот человек был буквально в одном шаге от кресла, которое занимал Сталин. Танки на улице свидетельствовали о его силе: их ввели, опасаясь того, что верные ему войска КГБ попытаются выручить своего начальника.

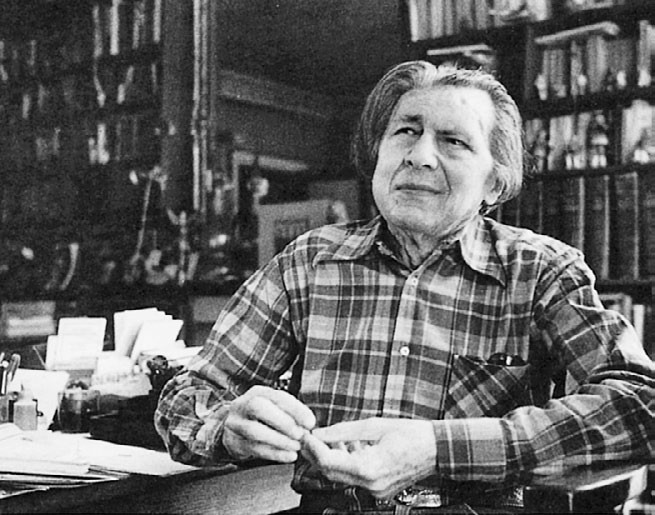

Фотомастер в Столешниковом переулке отретушировал меня до неузнаваемости. Мне 19.

За первые шесть месяцев жизни в СССР я стал свидетелем смерти двух всесильных властелинов. Впрочем, хотя Сталин умер, не умер сталинизм. За свою жизнь он создал огромную сложную сеть взаимосвязанных институтов, выработал в людях определенное отношение к жизни. Гениальность всей структуры заключалась в том, что она точно учитывала человеческие слабости, настолько точно, что и через три с лишним десятилетия поcле смерти тирана она продолжает жить. Именно поэтому то и дело пробуксовывает перестройка, система сопротивляется переменам. Борьба, свидетелями которой мы все являемся, есть на самом деле борьба со сталинизмом.

Моя первая личная встреча с этой системой координат не заставила себя долго ждать.

Я собирался стать биологом и в течение всей зимы, весны и части лета готовился к конкурсным приемным экзаменам. На биофаке их было пять, и для успешной сдачи – то есть для того, чтобы быть зачисленным на первый курс, – требовалось набрать не менее двадцати четырех баллов. Взвешивая свои шансы, я исходил из того, что вряд ли смогу написать сочинение лучше чем на «4», зато физику, химию, английский язык и литературу сдам на «5».

Первым экзаменом после сочинения (результаты которого мы должны были узнать только на устном экзамене по литературе) была физика – и я получил лишь «4». Это был, с моей точки зрения, провал, но я решил не сдаваться и – о чудо! – заработал «пятерки» по всем остальным предметам, в том числе за сочинение! Я был счастлив, меня распирало от гордости.

Наступил день, когда должны были вывесить списки принятых, и я помчался в здание биофака на улице Герцена. Перед огромной доской со списками стояла толпа возбужденных абитуриентов. Пробравшись сквозь нее, я стал искать свою фамилию – ладони мокрые, сердце колотится в преддверии той радости, которую мне предстоит испытать.

Но моей фамилии не было.

«Не торопись, – сказал я себе, – могли ошибиться и вписать твою фамилию не в тот столбик, надо смотреть список с самого начала, а не только те фамилии, которые начинаются на П». Так я и сделал.

Моей фамилии не было.

Буквы в списках стали расплываться. Я закрыл глаза, потер их и вновь уставился на списки.

Фамилия «Познер» отсутствовала.

Я, наверное, походил на робота, пока шел в аудиторию, в которой комиссия вручала документы принятым и отвечала на вопросы тех, кто остался за бортом. Я подошел к столику и сказал:

– Моя фамилия Познер…

– И что же?

– Дело в том, что я набрал двадцать четыре балла, но меня нет в списках.

– Ну что ж, вы не один такой. Уж очень многие набрали двадцать пять. Жаль, но количество мест ограничено. Приходите через год.

Через год? Я не поверил своим ушам.

– Но мне сказали, что двадцать четыре – проходной балл! Наверное, это ошибка!

– Молодой человек, ошибка заключается в том, что слишком много абитуриентов. Извините, но я занят.

Я повернулся и пошел, плохо соображая, что же произошло. Я был не разочарован, нет, я был раздавлен – все эти дни и ночи подготовки, все эти старания… чего ради? Я уже выходил из здания, когда услышал, как меня кто-то зовет:

– Владимир…

Обернувшись, я увидел женщину. Ей было на вид лет сорок пять, серо-голубые глаза, шатенка, лицо приятное, но вполне обыкновенное. Лицо, которое я запомнил на всю жизнь.

– Пойдемте со мной, – произнесла она и вышла на улицу, не глядя на меня. Так мы и проследовали почти полквартала, она в нескольких шагах впереди меня. Остановилась она, только убедившись, что поблизости нет никого из пришедших на биофак. Посмотрела мне прямо в глаза и сказала:

– Вот что вы должны знать. Вы по конкурсу прошли. Двадцати четырех баллов более чем достаточно. Но у вас плохая биография. Вы выросли за рубежом, ваш отец – реэмигрант, ваша фамилия Познер – еврейская. Поэтому вас не приняли. Все это должно остаться между нами. Боритесь. Этого разговора не было. Я вас не знаю. Удачи вам.

Она повернулась и пошла назад к факультету.

Я же стоял будто окаменевший. Дело не в том, что я не сталкивался с предрассудками и дискриминацией – и того, и другого было и остается предостаточно в Нью-Йорке. Но меня учили, что эти явления – «родимые пятна» капитализма! Я же находился в Советском Союзе, в стране социализма! К тому же (спасительная мысль?) никогда не считал себя евреем! Неужели все это происходит со мной?

В «Метрополь» я вернулся вне себя от ярости. Меня ожидал отец – видно, это был мой день.

– Ты куда это меня привез?! – взорвался я. – Это что за страна такая?

И я рассказал ему обо всем. У отца было два уровня гнева. Первый – при котором он повышал голос, производил впечатление только на тех, кто плохо его знал; второй – при котором он, сузив до щелочек глаза, белел и начинал говорить почти шепотом, означал, что всем следует вести себя в этот момент крайне осторожно. Завершив свой рассказ, я сам испугался выражения его лица.

– Запомни, что я тебе скажу, – прошипел он, – тебя примут! Подохнут, но примут.

Развернувшись, он вышел из номера, хлопнув дверью.

Позже я узнал, что он прямиком отправился в приемную ЦК КПСС и потребовал встречи – не знаю с кем, потому что у него там не было личных знакомств. Он не являлся членом партии (так им и не стал), но для него это не имело значения. Он был готов стучаться в любую дверь как угодно громко, если считал это нужным.

А я ждал. Прошел август, наступил сентябрь. Как-то мне пришла повестка из военкомата. Явившись в указанный день и час, я был направлен на беседу к майору, фамилия которого не предвещала ничего хорошего: Рысь. Когда я вошел в его кабинет, он встал, протянул мне лапу и сказал: «Добро пожаловать, Владимир Владимирович», – чем не только поразил меня до глубины души, но и насторожил. Он был старше меня лет на пятнадцать, да и вообще впервые в жизни кто-то назвал меня по имени-отчеству. Насторожился я, как оказалось, не напрасно.

– Садитесь, садитесь, – сказал майор и протянул мне коробку «Казбека». – Курите?

– Спасибо, не курю.

– И правильно делаете, – кивнул майор и закурил. – Отвратительная привычка.

Он пустил густую струю дыма и, доверительно улыбнувшись, сказал:

– Мы тут ознакомились с вашим личным делом. Очень оно любопытное. Решили сделать вам интересное предложение. Вам не очень-то улыбается годика три протопать в пехоте, верно? Так вот, что скажете насчет учебы в разведшколе?

Теперь я понял, почему удостоился такого вежливого обращения. Предложение меня одновременно рассмешило, удивило и рассердило.

– Забавная получается картина, товарищ майор, – заметил я. – Меня не принимают в МГУ из-за моей биографии и неподходящей фамилии, а вы предлагаете мне стать разведчиком?

Рысь улыбнулся, обнажив два ряда желтоватых от курения зубов, и ответил:

– Так у нас разные учреждения.

Я поблагодарил его за предложение и за оказанное доверие и, якобы вынужденно, отказался.

Рысь удивленно повел бровями:

– Вы что, не патриот?

– Почему же? Патриот. Но разве нельзя быть патриотом-биологом, а не патриотом-разведчиком? Я для разведки не подхожу, не тот у меня характер.

Студент 1-го курса биолого-почвенного факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Рысь уставился на меня в изумлении. Потом, уже совсем не так приветливо, велел:

– Вот что, Познер, поди-ка ты в коридор, посиди там и подумай. И имей в виду – такое предложение, какое мы сделали тебе, получает не каждый.

Я вышел и сел на один из стульев, стоявших вдоль длинной стены. Минут через пять ко мне подошла девушка в гражданском и довольно резко сказала:

– Вас ждет военком.

Это был полковник, человек громадного роста с седой гривой. Разговор у нас состоялся короткий и совершенно не дружелюбный. Он задал мне несколько вопросов, я повторил, что не собираюсь быть разведчиком, и он отправил меня вновь к майору. На сей раз у Рыси появились зубы и когти.

– Значит, отказываешься? Значит, так. Тебе предложили выбор, но у тебя, дурака, не хватило ума сообразить, что к чему. Дураков учить надо. Ты будешь служить, но не три года в пехоте, а пять лет на флоте. Понял? Что теперь скажешь?

От этой перспективы мне стало худо, но мое нью-йоркское прошлое научило меня никогда не показывать свой страх. Поэтому я довольно нагло ответил:

– Закон есть закон. Зря пугаете. Меня примут на биофак раньше, чем успеете мобилизовать.

К счастью, так оно и случилось. Благодаря стараниям отца мое дело было решено положительно.

* * *

Задним числом понимаю, что помощь пришла не из ЦК, куда якобы ходил отстаивать меня папа, а из того учреждения, которое – худо ли, бедно ли – его опекало: из КГБ.

* * *

Не думаю, что это огорчило кого-либо на биолого-почвенном факультете – в конце концов, решение о моем зачислении было принято более высокой инстанцией, а значит, ответственность за него несла именно она, инстанция. Окажусь хорошим во всех отношениях студентом – тем лучше, а нет – что ж, прозорливое руководство факультета правильно отказало мне в приеме…

Тогда, в военкомате, состоялась первая моя встреча с вооруженными силами. Вторая случилась через год с небольшим, когда я был исключен за академическую неуспеваемость – провалив два экзамена на зимней сессии.

Первый курс я окончил вполне успешно, но когда наступило время летних каникул, мне было некуда деваться. Новички в Союзе, мы не имели представления о том, как здесь проводят отпуск, можно ли снять дом за городом или на море и как вообще это делается. Вскоре мы всему эту на учились, но в то, второе наше московское лето все еще набирались опыта. Примерно тогда же мама начала работать диктором во французской редакции Московского радио. Как-то она пожаловалась коллеге на то, что не знает, «куда девать Вову», и тот сказал, что сестра его жены живет в Ленинграде и будет рада принять меня. Так, за неимением лучшего, я поехал в Ленинград. «Красная стрела» ничем меня не удивила, и ничто не свидетельствовало о том, что впереди – незабываемая встреча.

Ровно в восемь двадцать пять утра поезд прибыл на Московский вокзал. Утро было ослепительным и редким для Ленинграда: казалось, небо и солнце только что умылись – чистая голубизна и чистое золото, да чуть прохладный воздух, от одного вдоха которого хотелось взмахнуть крыльями и полететь. Я постоял на перроне, подставив лицо солнцу, и вдруг меня окликнули: «Володя?» Голос был чуть глуховатый и низкий, даже слишком. Я обернулся и уставился в лицо, от вида которого потерял дар речи. Я и сейчас вижу его: совершенно серые глаза (слишком широко расставленные), высокие скулы (слишком высокие), маленький чуть приплюснутый нос (слишком маленький), большой рот (слишком большой – очень пухлые губы, причем верхняя губа шла одной сплошной линией, словно арка, без углубления), решительный подбородок (немного тяжеловатый) и голова, увенчанная короной каштановых волос (слишком вьющихся), посаженная на шее, ради которой Модильяни продал бы душу дьяволу. Я смог бы и тело ее описать подробно, ибо познал его детально, но предоставлю это воображению читателя. Такой оказалась сестра жены коллеги. Ей было тридцать четыре года, она была замужем за морским офицером, с которым, как я вскоре узнал, находилась в процессе развода. Так что время моего приезда пришлось – в зависимости от точки зрения – на самый подходящий или самый неподходящий момент.

Этот месяц в Ленинграде был одним из счастливейших в моей жизни. Женя, так ее звали, не просто водила меня по городу она, если можно так сказать, учила меня Ленинграду, открывая и раскрывая мои глаза и сердце на его редкую красоту, волшебные пропорции и симметрию. Мы шли по улицам Северной Пальмиры, а она уводила меня в прошлое. Я видел, как Петр, широко шагая, будто журавль по болотистой топи, тяжелым взглядом окидывает Финский запив, видел, как он своей железной волей строит город, загоняя себя до предела, не жалея никого, ставит город там, где городу стоять невозможно, возводит его на костях бесчисленных русских мужиков, умиравших от заразы, голода, безнадежья и проклинавших день и час, когда родились на свет божий. Я видел, как поднимается Петропавловская крепость, бросая своим золотым шпилем вызов свинцовым небесам. Я видел, как дворцы и особняки выстроились вдоль Невы, как река, восстав, выходит из гранитных берегов, не подчиняясь руке человеческой. Я видел Пушкина, словно ртуть подвижного, невысокого, изящного, с лицом, в чертах которого явственного просматривались следы мавританских предков, самого нерусского из русских поэтов в его жажде жизни, в умении наслаждаться каждой минутой существования, в легкости его прикосновения, в том, как гармонично и просто уживались в его стихах чувственное и духовное – в стихах столь же прозрачных, как капля дождя, и столь же непостижимых, как бесконечность; Пушкина, этого самого русского из русских поэтов в его мудрости, в его понимании людских обстоятельств и в его сострадании к ним.

Я видел Гоголя, крадущегося по Невскому, завернувшегося в плащ, с лисьим лицом, оглядывающегося через правое плечо на торопящегося петербуржца, которому неведомо: именно ему предстоит бессмертие среди всех тех, кто населяет гоголевский мир. Я слышал, как задыхается под подушками император Павел, пока сын его, Александр, ждет известий от его убийц. Я чуял кислый запах пороха на Сенатской площади, где николаевская артиллерия разгоняет восстание декабристов и тем самым перечеркивает только начатую главу, которая могла бы привести Россию к демократии, и открывал одну из самых темных и мрачных страниц в тяжелой истории России.

Все это и многое другое я видел, слышал, осязал, и все это время я всматривался в эти совершенно серые глаза и слушал этот голос, слишком хриплый, слишком низкий, слишком меня пленивший.

Я был влюблен.

Мы вернулись в Mоскву вместе. Ей предстояло жить здесь со своей сестрой и ее мужем, а мне, студенту второго курса, – с родителями и младшим братом в только что полученной двухкомнатной квартире. Но слухи нас опередили, и нам оказали «теплый» прием. Женю ее родственники распяли за совращение малолетних, а мне, малолетнему, отец заявил: либо я прекращаю все отношения с этой потаскухой, либо он выгонит меня из дома. В результате Женя сняла комнату в коммуналке на Малой Бронной, и я фактически переехал к ней. Hадо ли говорить, что у меня не было ни желания, ни времени учиться. То есть я ходил на лекции и на лабораторные занятия, но присутствовал там лишь физически: душа витала в комнатушке, где жила женщина, ради которой я легко расстался бы с жизнью. Я мечтал о той минуте, когда вернусь в эту коммунальную конуру, превращенную моей любимой в сказочное царство. Все прочее не и мело значения, ничто другое не существовало.

Наступило время зимней сессии, и я провалил два первых экзамена – за что и был исключен. Я ничего Жене не сказал. Я понимал, что она узнает, что каким-то образом подвел ее, но не мог заставить себя признаться в этом. Как-то вечером я пришел, неся коробочку с пирожными «картошка», которые она обожала. Я открыл дверь в нашу комнату – и остановился, будто уперся в стену. Женя сидела на диване и смотрела на меня с презрением.

– Так ты – лжец? – сказала она. – Ты к тому же трус. Не просто трус, но безмозглый трус, раз считаешь, что из-за экзаменов можешь врать и обманывать меня. Я презираю тебя. Поди вон. И чтобы я больше не видела тебя никогда.

Я не ответил ничего. Под угрозой расстрела я не смог бы вымолвить ни слова. Я повернулся и вышел, закрыв за собой дверь.

Вспоминая все это, я подозреваю, что Женя решила прекратить наши отношения задолго до того, подходящего, момента. Видно, она пришла к выводу, что у нас нет совместного будущего, и поставила точку. Может быть…

Спустя десять лет на каком-то мероприятии в Кремлевском дворце съездов я встретил ее. Это было в антракте, на втором этаже – она стояла метрах в тридцати от меня, но не видела (Женя была близорукой и категорически отказывалась носить очки) – за что я благодарю судьбу У меня задрожали колени, язык присох к небу, сердце заколотилось так, что я, казалось, вот-вот потеряю сознание. Время остановилось. Помани она меня пальчиком, и я пошел бы за ней, как крысы пошли за гаммельнским крысоловом. Но она повернулась и исчезла в толпе.

Прошло еще десять лет, прежде чем я вновь увидел ее. Я поднимался по эскалатору станции метро, глядя и в то же время не глядя в лица проплывавших мимо меня людей, когда вдруг заметил ее. Жене должно было быть пятьдесят пять, но передо мной было все то же лицо, которое заворожило меня двадцать лет тому назад. Она смотрела куда-то в пространство, погруженная в собственные мысли и не замечающая ничего вокруг… Это случилось пятнадцать лет назад. С тех пор я не видел ее. Вероятно, никогда больше не увижу. И никогда не забуду…

Всем этим и объясняется моя вторая встреча с вооруженными силами.

Как только меня исключили из университета, я получил повестку из военкомата. Когда я явился на сборочный пункт, то оказался в компании нескольких десятков юношей моего приблизительно возраста, которых скорее всего либо не приняли в вузы, либо, вроде меня, исключили. Среди последних был мой приятель и однокурсник по биофаку. Ныне это личность известная всей стране и весьма уважаемая, поэтому назову его просто Колей.

* * *

Прошло столько лет… Речь идет о Николае Николаевиче Дроздове, популярнейшем еще совсем недавно телеведущем, человеке редкой доброты, неиссякаемого юмора и щепетильной порядочности.

* * *

Нас загнали в большой зал и приказали раздеться догола для медицинского осмотра. До того дня я никогда не раздевался на публике, даже среди мужчин. Поэтому легко представить себе степень моего смущения и ощущения неловкости, когда пришлось стоять в чем мать родила перед женщинами, коими были все врачи. Они сидели за столиками, расставленными по кругу в зале, и мы двигались от одного специалиста к другому, словно по конвейеру: от невропатолога к хирургу, от хирурга к офтальмологу и так далее. Меня осмотрели дотошнейшим образом, заглядывали во все явные и тайные места моего тела, щупали и щипали, постукивали и поглаживали, при этом обсуждали и комментировали, хорош я или не очень; меня допрашивали, разворачивали в разные стороны, сгибали и разгибали – в общем, если бы не неунывающее чувство юмора Коли, не знаю, как бы я выдержал. Наконец мы подошли к последнему столику, за которым врач лет двадцати пяти сидела, уткнувшись в список фамилий. Даже не посмотрев на Колю, она сказала:

– Расставьте ноги на ширину плеч и нагнитесь.

Коля расставил ноги и нагнулся.

– Положите ладони на ягодицы и раздвиньте их, – продолжала она, поднявшись из-за стола и подойдя к Коле с тыльной стороны.

Коля так и поступил. Врач нагнулась и, всматриваясь в его анальное отверстие, спросила:

– Курите?

– Ara, – ответил он.

– Пьете?

Коля обернулся и, широко улыбаясь, спросил:

– А что, пробка видна?

После чего у всех близко стоящих приключилась истерика.

Когда вся эта мучительная (по крайней мере для меня) процедура была завершена, нас, все еще совершенно голых, строем привели в бо́льшую по размерам залу, где на сцене сидели, будто в президиуме торжественного собрания, офицеры, представляющие разные рода войск. Каждого вызывали по фамилии, затем рассматривали и обсуждали – примерно так, как могли бы обсуждать стати скаковой лошади или племенного быка. Когда настала моя очередь, офицеры несколько возбудились и заговорили оживленно. Потом старший среди них объявил, что я иду на флот. К этому времени я уже знал, что отец уговорил декана биофака условно восстановить меня до конца второго курса. Если я успешно сдам весеннюю сессию, меня полностью восстановят, если же нет – прости-прощай институт. Преодолев ощущение беспомощности и стыда, я сказал:

– Не надо рассчитывать на меня. Мое дело пересмотрено, я возвращаюсь на факультет.

Это вызвало оживленную дискуссию среди офицеров, поскольку ВМС устраивали скандал в случае неполучения обещанного комиссией новобранца. Им всем, понятно, было плевать на меня, но никому не хотелось ссориться с ВМС. Наконец решили приписать меня к пехоте, где одним новобранцем больше или меньше – значения не имело.

Двоюродный брат моего отца, самый младший из «Серапионовых братьев» французский писатель Владимир Познер

В нашей московской квартире на Новослободской улице. 1956 г.

Далее я с армией не сталкивался, это был мой первый и последний опыт. К счастью, я не узнал в подробностях, какова служба в советских Вооруженных силах, где, судя по всему, с самого начала пытались сломить человека, уничтожить его чувство собственного достоинства (какое может быть достоинство у одиноко торчащего перед всеми голого парня?), подавить в нем личность. Я всегда ненавидел муштру и все с ней связанное. Возможно, у меня были какие-то романтические представления о службе, о военных, об армии, но этот день на сборочном пункте не только избавил меня от них, но и привил пожизненный стойкий иммунитет к ним.

Как это ни покажется странным, но воспоминания моих студенческих лет связаны с событиями, встречами и людьми, не имевшими никакого отношения к главному в то время моему делу – учебе. Возможно, это объясняется тем, что уже к концу первого курса я стал понимать: биология – не для меня. Открытие было пренеприятным, я никому в нем не признавался, даже самому себе, представляя, как это огорчит родителей. За пять лет учебы лишь два случая, имевшие отношение к биофаку, помнятся так, будто произошли вчера. Первый относится к зимней сессии 1955–1956 годов, когда я сдал все экзамены на пять и тем самым доказал всем – родителям, сокурсникам, профессорам и, главное – самому себе, что способен блестяще учиться. Суета сует… Второе лежит в том файле моей памяти, который обозначен не названием, не именем, а вытянутым вверх средним пальцем. Среди преподавателей, которых я особенно не любил, был некто Утёнков, читавший нам курс марксизма-ленинизма. В нем сошлись все наиболее омерзительные черты, отличавшие преподавателей этой «науки»: тупость, догматизм, агрессивная безграмотность, ограниченность мышления, а также страх, если не сказать ужас, перед независимыми суждениями.

Я никогда не мог понять, почему этот предмет, наряду с изучением экономики капитализма и социализма, а также исторического и диалектического материализма, был обязательным для всех без исключения студентов Страны Советов. Мне казалось спорным утверждение, будто эти предметы жизненно необходимы будущему астрофизику или авиационному конструктору. Я удивлялся и тому обстоятельству, что курсы этих предметов были как бы высечены в граните, в них запрещалось сомневаться, они, словно церковная догма, были неоспоримы потому, видите ли, что за ними стояло учение Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Следовало учить их наизусть, не обсуждая – и вот такие предметы формировали преподавателей соответствующего типа. Правда, изучая философию, пусть весьма поверхностно, мы знакомились с идеями древних греков и великих немецких мыслителей, что вело к жарким спорам. Курс экономики хоть как-то приводил к обсуждению конкретной жизни. Курс же марксизма-ленинизма являлся обыкновенным катехизисом. Сомневаться в чем-либо, что было сказано в учебнике «Краткий курс истории ВКП(б)», – ересь, не соглашаться – смертный грех. Преподаватели этого предмета неизбежно относились к клану утенковых, это были фундаменталисты в самом прямом смысле этого слова. Неудивительно, что студенчество презирало их, но среди презираемых Утёнков занимал одно из первых мест. Вполне возможно, анекдот о даме, которая говорит своему супругу, что на чемпионате мира мудаков он занял бы только второе место («Почему второе?» – спрашивает муж. «Потому что ты такой мудак, что не смог бы занять первое», – отвечает жена), родился в связи с товарищем Утёнковым. Словом, я терпеть его не мог и не особенно скрывал это во время семинаров. Дело дошло до того, что студенты из других групп стали посещать наш семинар по марксизму, дабы присутствовать при нашем обмене любезностями. Пришло время изучать аграрную политику партии. Это было, когда Никита Сергеевич Хрущев находился в зените славы и власти. Во время поездки в США Хрущева поразила кукуруза – корм для скота и еда для людей. Вернувшись в Москву, он потребовал, чтобы кукурузу выращивали в СССР. Идея была в принципе неплохая, если бы не извечный российский бич: глядящая начальству в рот бюрократия, только и думающая о том, как ему угодить. Так было и в царской России, но при Сталине в Советском Союзе масштабы лизоблюдства достигли невероятных размеров. Когда Хрущев стал нахваливать кукурузу, партийно-советская бюрократия восприняла это как приказ к действию. Все другие культуры были забыты, всем колхозам и совхозам приказали сеять кукурузу, невзирая ни на климат, ни на почву. Последствия этого хорошо известны. Достаточно заметить, что когда Хрущева сняли в результате партийного путча, кукурузу перестали сажать вообще, и это оказалось столь же пагубным для советского сельского хозяйства, сколь пагубным было изначальное повальное сеяние этой культуры.

В тот день семинар был посвящен, как вы догадываетесь, кукурузе. Утёнков запел соответствующую оду, но чем дольше он говорил, тем очевиднее становилось, как мало он знает о данном предмете. Допускаю, что сарказм ясно читался на моем лице, поскольку Утёнков вдруг прервал свою речь и, повернувшись в мою сторону, сказал:

– Не ошибаюсь ли я, предположив, что товарищ Познер, как обычно, не согласен? Неужели он знает нечто такое о кукурузе, что и нам было бы полезно узнать? Не хотел бы он просветить нас?

Я продолжал молча улыбаться.

– Ну что же вы молчите? Неужели вами овладел – пусть неожиданно – приступ скромности? Это, конечно, похвально, но не должно помешать вам поделиться вашими обширными познаниями. – Утёнков явно был в ударе.

– Товарищ Утёнков, – ответил я, придав лицу и голосу предельную искренность, – я просто хотел спросить: вы когда-нибудь видели кукурузное дерево?

Утёнков оглядел притихший класс, потом посмотрел на меня, а затем со всего маха угодил в расставленные мной сети:

– В отличие от некоторых я бывал в деревне и знаю жизнь. Да, я видел кукурузное дерево, и не одно.

В классе началась истерика. Когда хохот успокоился, Утёнков взглянул на меня с такой ненавистью, что у меня зашевелились волосы на голове.

– Мы с вами еще посчитаемся, товарищ Познер, обязательно посчитаемся. Ждите.

Ждать пришлось недолго, лишь до весенней сессии. Понятно, что к экзамену по истории партии я подготовился хорошо, читал не только учебник, но и первоисточники. С одной стороны, я понимал: как ни готовься, хоть выучи предмет наизусть, Утёнков меня все равно провалит. С другой стороны, какое-то шестое чувство подсказывало мне, что готовиться надо.

И вот наступил момент истины. Был холодный майский день – причем настолько холодный, что Утёнков сидел за экзаменационным столом в пальто. Тактика и стратегия сдачи устного экзамена стары как мир. Надо ли отвечать первым, тем самым демонстрируя уверенность в своих знаниях, или среди последних, когда экзаменатор устал и не столь придирчив? Возможно, стоит чуть подождать, дождаться первых результатов, чтобы почувствовать настроение экзаменатора? Но если ждать, то сколько? Как лучше отвечать – громко чеканя каждое слово или доверительно тихо, будто говоря, что у нас доверительный разговор, не предназначенный для чужих ушей? Вот лишь некоторые стратегические вопросы, которые жарко обсуждаются студенческой братией. Но в этот день они меня не касались. Я хотел лишь побыстрее покончить со всем этим. Когда Утёнков открыл дверь и пригласил первых пятерых студентов, среди них оказался я. На экзаменационном столе лежали тридцать билетов. Каждый из нас подошел, вытянул билет, громко назвал его номер и сел готовиться, на что было дано около двадцати минут. Утёнков посмотрел на меня и процедил:

– Жду не дождусь вашего ответа.

Я был четвертым и, значит, располагал гораздо большим временем, чем двадцать минут. Вообще-то, быть четвертым или пятым считалось большой удачей. Но я понимал: в данном случае и применительно ко мне это не имеет никакого значения. Я даже не особенно думал о вопросах моего билета. Прошло двадцать минут, и Утенков вызвал первого студента, круглого отличника, который всегда шел первым на все экзамены. Я уставился в по толок. Еще минут через пятнадцать вдруг открылась дверь, и вошел моложавый мужчина в ослепительном синем костюме. Утёнков вскочил, вытянулся и представил:

– Товарищи студенты, это профессор Райский, заведующий кафедрой марксизма-ленинизма.

Райский кивнул нам, улыбнулся и сказал:

Практика в Звенигороде. 1956 г.

– Я буду помогать товарищу Утёнкову принимать экзамены. Если кто-то готов отвечать, милости прошу.

Не прошло и наносекунды, как я уже был на ногах:

– Я!

Райский сел за столик в углу аудитории и жестом пригласил меня подойти. Я преступил один из неписаных студенческих законов: нарушил очередность сдачи экзамена, но никто из моих сокурсников и бровью не повел. Они прекрасно понимали, что происходит. Я не помню, какие вопросы были в билете, не помню, что говорил, но помню, что отвечал с блеском и вдохновением, и Райский, когда я закончил, заметил:

– Жаль, что вы выбрали естественную науку как профессию, у вас явный дар в области наук общественных.

Ликуя, но не подавая вида, я повел плечами – мол, вы, конечно, правы, но что теперь говорить, выбор сделан. Райский взял мою зачетку и против названия предмета четким крупным почерком написал «Отлично», а затем в следующей графе поставил «5».

– Спасибо, – сказал он. – Теперь дайте книжечку на подпись товарищу Утёнков.

Как описать чувства, обуревавшие меня в тот момент, когда я подошел к своему несостоявшемуся палачу и положил перед ним зачетку? Пожалуй, точнее всего ситуации соответствуют слова Битла, одного из героев малоизвестного, но совершенно замечательного романа Киплинга «Сталки и компания»: «Je vais gloater. Je vais gloater tout le blessed afternoon. Jamais j'ai gloater comme je gloaterai aujourd'hui». Сложность перевода заключается в том, что студент Битл говорит здесь отчасти на нелюбимом им французском языке, отчасти по-английски и отчасти переделывая английские слова на французский лад. Поэтому если бы Битл был русским студентом, он сказал бы примерно так: «Je vais злорадстворе. Je vais злорадстворе весь этот благословенный день. Jamais j'ai злорадстворе, commeje злорадстворе aujourd'hui». Как же я злорадствовал! И когда Утёнков отказался подписать мою зачетку (чему Райский сильно удивился), уже не просто злорадствовал, а находился в раю. Райский, разумеется, зачетку подписал сам.

В памяти осталось и участие мое в агитбригадах.

Позволю себе небольшое, хотя и не лирическое, отступление. Насколько я могу понять, слово «агитация» в русском языке не сопряжено с какими-либо отрицательными эмоциями – в отличие от языка английского, где дела обстоят ровно наоборот (несмотря на то, что Томас Пейн, Томас Джефферсон и Авраам Линкольн были выдающимися агитаторами). «Agiter» или «to agitate» скорее соответствуют русскому «возбуждать», «привести в нервное, возбужденное состояние». Чем же занимается «агитбригада»? С точки зрения француза или американца, исходящего из своего понимания этого слова, ничем хорошим она заниматься не может по определению. Это лишь один пример того, как абсолютно точный перевод на самом деле воспринимается совершенно отлично от оригинала. Например, русский говорит американцу:

– Будучи студентом, я был в агитбригаде, ездил по стране и встречался с самыми разными людьми. – При этом он блаженно улыбается, вспоминая славное студенческое время.

Американец вежливо улыбается в ответ, но думает: «Странные люди эти русские. Хвастаются довольно постыдным делом. Видно, коммунистическая зараза сидит в них так глубоко, что стала частью менталитета».

Я мог бы рассказать бесконечное число историй, связанных с абсолютно обратным действием, казалось бы, безупречного перевода. Ограничусь лишь одной.

Первый поход ставшей знаменитой на всю страну агитбригады биофака. Четвертая слева – организатор и вдохновитель всего Ляля Розонова

Слева направо: Валя Хромова, наш хормейстер, я, Гарик Дубровский, впоследствии известный сценарист, и лучший наш танцор Ванюшин (к сожалению, его имени я не помню)

Я дома в полной экипировке агитпохода перед отъездом на вокзал

Во время одной из своих поездок в США Никита Сергеевич Хрущев, обращаясь к Америке, заявил: «Мы вас похороним». Виктор Суходрев, один из самых блестящих переводчиков-синхронистов, которых я когда-либо встречал, перевел: «Wу will bury pu», то есть дословно и точно повторил по-английски слова Хрущева. Казалось бы, все правильно. На деле этот перевод оказался мощным аргументом в руках наиболее антисоветских кругов США, всякий раз ссылавшихся на него, доказывая, что Советский Союз собирается уничтожить Америку.

Даже если Хрущев лелеял подобные планы, он не был ни безумцем, ни глупцом, чтобы публично признаваться в этом, тем более находясь в Америке. Так что же он все-таки хотел сказать? По-видимому, Никита Сергеевич в своей обычной афористичной манере пытался довести до сведения американцев Марксово положение о законах общественного развития, согласно которым одна общественная формация неизбежно сменяется другой: первобытно-общинный строй – рабовладельческим, рабовладельческий строй – феодальным, феодальный – капиталистическим, которому на смену приходит строй социалистический. Мысль Хрущева, таким образом, предельно ясна: наш социалистический строй похоронит ваш капиталистический. Сказано грубовато (вполне в духе Никиты Сергеевича), но с точки зрения марксистской науки точно. Однако марксизм столь же знаком американским журналистам и политикам, сколь знакома им китайская грамота (как правило, круг их познаний настолько же узок, насколько высока их самооценка). Нет ничего удивительного в том, что слова «We will bury you» они восприняли буквально. Невозможно переоценить не только тот вред, который был нанесен двусторонним отношениям между СССР и США, но и то недоверие к России, которое до сих пор испытывает большинство американцев, всякий раз, к слову и не к слову, вспоминающих, что русские хотели (хотят?) их уничтожить.

Мог ли Виктор Суходрев перевести слова иначе, например: «We will be present at your funeral» («Мы будем присутствовать на ваших похоронах»)? Нет, не мог. Во-первых, не дело переводчика толковать слова главы государства. Во-вторых, среди присутствовавших наверняка были американцы, понимавшие русский язык, и они с превеликим удовольствием раструбили бы факт попытки переводчика «смягчить» подлинный смысл сказанного Хрущевым.

Словом, синхронный и последовательный перевод – дело тонкое, и я утверждаю: не проходит буквально ни одной встречи на высшем или другом уровне, на которой недостаточное владение переводчиком тонкостями языка перевода не приводило бы к искаженному пониманию сути разговора…

Пора, однако, вернуться к моим студенческим годам.

Сценка из нашего алтайского агитпохода. Ляля Розонова показывает на меня, вернувшегося после довольно тяжелого гриппа. Все фото – лето 1956 г.

В кузове грузовика. Болею. Лечит меня Лия Фролова. Алтай, 1956 г.

Среди участников агитпохода затесался мексиканец Эль Кабальеро Познеро

В течение трех из пяти лет учебы (за исключением первого курса, когда я только осваивался, и последнего, когда я корпел над дипломной работой) я был членом агитбригады биофака, в которую входили около пятнадцати человек. В летнее каникулярное время мы ездили по стране, выступая перед разными трудовыми коллективами с песнями, плясками, небольшими отрывками из спектаклей, сатирическими стихами и сочиняемыми прямо на ходу частушками на местные злободневные темы – они пользовались бешеным успехом. Мой первый опыт относится к лету 1956 года, когда наша бригада отправилась на Алтай, где мы выступили на предприятиях и в колхозах. Более всего я запомнил красоту белопенной Катуни, мечты каждого любителя экстремального плавания на плотах, и уродливость двух главных городов края – Барнаула и Бийска. Барнаул я не забуду никогда благодаря событию, которое, вопреки моему желанию, упорно хранит память. Там я надрался водкой «Черноголовкой». Для тех любителей этого русского напитка, которые придерживаются мнения, будто водка бывает только двух видов: хорошая и очень хорошая, – хотел бы заявить, что они не только заблуждаются, но демонстрируют свою врожденную неполноценность. Говорю прямо и без обиняков: водка бывает плохая, водка бывает отвратительная, водка бывает – в прямом смысле слова – убийственная.

Если читатель решил, что я противник алкоголя, то он ошибается. Лишь человек, знающий толк в напитках и любящий выпить, способен рассуждать о хорошей и плохой водке. Да, я люблю выпить и разбираюсь в этом вопросе (алкоголик не разбирается ни в каких напитках да и пьет не с целью получения вкусового удовольствия, а чтобы напиться). Я мог бы здесь воспеть вина красные и белые, в основном французские бордоские и бургундские, лотарингские и ронские; мог бы поделиться с вами палитрой вкусовых ощущений и букетов коньяков и арманьяков; мог бы посвятить целые главы виски шотландскому, односолодовому и бурбону, виски канадскому и ирландскому, мог бы порассказать о прелестях хереса и портвейна, кальвадоса и текилы, рома светлого и темного, ликеров золотистых и изумрудных, об абсенте и саке, не говоря о царстве пива пенистого и шипучего. Мог бы, да не стану, поскольку тогда книга будет о другом. Среди всех видов водки, выпитых мною, я ни до ни после этого не встречал напитка отвратительнее «Черноголовки». В 1956 году в Стране Советов было крайне мало бытовых холодильников, так что летом в Барнауле (мы были там в июле) водку пили теплой, что делало этот и так неслабый напиток подобным смеси, которую потреблял доктор Джекилл перед тем, как превратиться в мистера Хайда.

Последствия потребления этого пойла были ужасающими. Где-то после четвертой рюмки я почувствовал себя нехорошо, вышел из-за стола и, пошатываясь, отправился во двор. Над головой раскинулось звездное алтайское небо, но мне было не до него: я искал сортир. Мне, человеку, приехавшему с Запада, трудно было понять, почему в таком районном центре, как Барнаул, нет или почти нет нормальной канализации в домах… У меня было ощущение, что под ногами земля ходит ходуном – и я, словно Колумб, ищущий путь в Индию, искал путь облегчения моих страданий, пока – о радость! – не уперся в объект моих вожделений.

Знаменитый братский агитпоход. Мы едем в Иркутск. Рапортует Сергей Янушкевич. Я – второй слева. 1957 г.

Приобщаюсь к совершенно незнакомым мне зимним видам спорта. Я – крайний справа. 1957 г.

Будь я Гомером, я сейчас пустился бы в эпическое повествование под названием «Советский Сортир или Русский Сральник (сокращенно ССРС)». Не подумайте только, что во мне живет особый, извращенный, интерес к фекальной теме. Равным образом не следует думать, будто я считаю изучение этой тематики способным привести к каким-либо глубоким философским истинам, полезным для человечества. В ином случае я как истинный гуманист давно занялся бы рассмотрением этого не слишком благоухающего вопроса. Впрочем, считаю своим долгом предупредить: тщательно готовьтесь к опасностям и неожиданностям, подстерегающим каждого, кто собирается покорить ССРС (они ничуть не уступают тем, которые ждут будущих покорителей Северного полюса и пустыни Сахары). Вооружитесь должным оборудованием: противогазом, высокими резиновыми сапогами, альпенштоком и костюмом для виндсерфинга. Кроме того, настоятельно рекомендую психологически подготовиться к тому, чтобы увидеть… говно. Нет, не просто там и сям, а повсюду, даже в таких местах, которые не могут присниться вам и недоступны самой бурной и больной фантазии. Повторяю: будь у меня эпический гений Гомера или хотя бы талант и выдумка юного Гаргантюа, который в пятилетнем возрасте поразил своего папашу тем, что сочинил диссертацию на тему подтирки и который опытным путем пришел к выводу, что среди всех torchecul (буквально «жопоподтиралок») ничто так не радует, не ласкает нашу грешную задницу, как совсем нежный и юный птенец, еще покрытый пухом (но только при условии, что его голову зажмут между коленями, дабы он, птенец, не нанес неприятных ощущений своим клювиком)… так вот, будь у меня этот талант, я несомненно взялся бы за этот литературный подвиг. Но не являясь, увы, ни Гомером, ни Рабле, ограничусь следующей краткой характеристикой: ССРС оставляет впечатление на всю жизнь.

Теперь надеюсь, дорогой читатель, вы имеете общее представление о том учреждении, о которое я споткнулся в барнаульском дворе и в котором, войдя и поскользнувшись, я упал. Что можно добавить к этому? Пожалуй, только то, что пытки Торквемады ничто в сравнении с выпавшими на мою долю испытаниями.

* * *

Там, на Алтае, я заболел – схватил какой-то вирус и лежал с температурой под сорок. Меня мои товарищи по агитбригаде оставили в доме мясника (заплатили ли ему за это или нет – не помню), который каждый вечер приходил домой пьяный в стельку, хватал огромный кухонный нож и гонялся по всему дому за женой, выкрикивая всякого рода угрозы, перемешанные с отборным матом. Гонка продолжалась минут пятнадцать, они за это время раза четыре проносились мимо моей постели. Наконец, настигая жену, мясник отбрасывал нож, валил супругу на пол, и далее следовала бурная любовная сцена.

Оставленная ухаживать за мной студентка Алла Ганасси смотрела на происходящее с каменным лицом, будто ничего не замечала. Меня же наблюдение за местными нравами повергло в легкую депрессию – видно, поэтому я не написал об этом в английском издании.

* * *

И все же среди всех воспоминаний студенческих лет особняком стоит день, когда наш курс собрали в самой большой аудитории и прочитали нам речь Хрущева с XX съезда партии. То, что было сказано в ней о Сталине и преступлениях сталинского режима, потрясло всех, хотя для меня услышанное не стало полной неожиданностью. Меня подготовила к этому чета Гордонов…

За год до упомянутых событий мои родители уехали в ГДР – отца направили туда вновь работать в «Совэкспортфильме». Честно говоря, я обрадовался их отъезду. Мои отношения с отцом были натянутыми, к тому же в свой двадцать один год я давно уже мечтал о самостоятельной жизни в нашей двухкомнатной квартире без родителей и десятилетнего брата. Мечте моей, однако, не суждено было осуществиться. Незадолго до отъезда в Берлин отец сообщил мне, что к нам переедет его друг еще по довоенному парижскому времени Иосиф Давыдович Гордон с супругой Ниной Павловной. Я сразу же воспылал к Гордонам самыми недобрыми чувствами. Имей я право выбора, я наверняка отказался бы от этих не званных мною гостей – и лишился бы такого, что, несомненно, изменило мою жизнь.

Иосиф Давидович был года на два или три старше моего отца. Он тоже родился в Петербурге, но эмигрировал в Париж в 1925 году из-за проблем со здоровьем (у него обнаружили зачатки туберкулеза, и для лечения требовались питание и климат, совершенно недоступные в Ленинграде). Приехав в Париж, Гордон устроился работать в филиале киностудии «Парамаунт» монтажником. Собственно, он познакомился с моим отцом из-за общности профессии – работы в кино. Гордон, как и многие эмигранты из России, испытывал большую симпатию к советскому строю и являлся к тому же гражданином СССР. В 1936 году он вернулся на родину в Москву, и стал работать на студии «Мосфильм». Вскоре он встретил Нину Павловну Кара – влюбились они с первого взгляда, что бывает нередко, но в отличие от многих сберегли свою любовь навсегда – любовь единственную и неизменную, что встречается гораздо реже. Через год с небольшим Иосифа Давыдовича арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании (!), судили и приговорили к десяти годам лагерей. В целом он провел в лагере и в ссылке семнадцать лет, пока не был реабилитирован в 1954 году и не вернулся в Москву.

Иосиф и Нина познакомились, когда она работала секретарем одного из самых прославленных советских журналистов, Михаила Кольцова, возглавлявшего объединение «Жургаз»; благодаря этому она общалась с людьми, составившими славу советской литературы: Юрием Олешей, Ильфом и Петровым, Осипом Мандельштамом и многими другими. Когда в 1939 году Михаил Кольцов вернулся из Испании, где воевал против Франко на стороне лоялистов, его вскоре арестовали, отправили в ГУЛАГ и расстреляли – до сего дня обстоятельства его смерти остаются туманными. Многих, если не всех, кто воевал против фашизма в Испании, постигла такая же судьба. Причины? Нет внятного ответа на этот вопрос. Быть может, Сталин опасался людей, которые в борьбе за свободу Испании вдохнули полной грудью воздух демократии? Может, у него имелись свои особые соображения насчет Испании, принципиально отличные от официальной советской позиции? Возможно, такие люди, как Кольцов, обнаружили этот мотив и собирались заявить об этом? Эти вопросы, как и многие другие, еще требуют ответа…