Глава первая. Джекоб Харрисон

Вечером 12 июля 1936 года в гости к Джекобу Харрисону, профессору Лондонского института лингвистики и этнографии, пришли его коллеги, друзья и ученики. Профессор был в прекрасном расположении духа. Круглолицый, широкоплечий, он и внешностью, и зычным, с хрипотцой голосом больше напоминал шкипера, прошедшего огонь, воду и медные трубы, чем ученого-лингвиста, корпевшего над расшифровкой каких-то странных надписей.

Гости были приглашены к семи, к семи часам десяти минутам прибыли последние запоздавшие, и тогда Харрисон, успевший переброситься с каждым парой слов и найти для каждого интонацию, улыбку и взгляд, широким жестом пригласил в зал, где был накрыт стол на сорок персон. Это был длинный диковинный стол, державшийся лишь на четырех ножках, гости по давно заведенному ритуалу приподнимали скатерть и дивились его хитроумной конструкции, так же как дивились и десять, и пятнадцать лет назад, а Джекоб Харрисон как ни в чем не бывало говорил, что его можно раздвинуть еще, и тогда за ним смогут усесться шестьдесят человек.

— О, шестьдесят человек, кто же придумал и сделал этот стол? — удивленно спросила самая молодая гостья, и ближайшие соседи стали рассказывать ей, что этот стол уже много лет назад соорудил сам мистер Харрисон, что после этого чертежи были опубликованы в журнале «Госпожа Смекалка», что они привлекли внимание одного министра и двух лордов, но ни одному из них не удалось смастерить такой стол, какой смастерил Джекоб Харрисон в день рождения сына Стивена, это было… это было в сентябре 1894 года, за этим столом сидел ректор Лондонского университета сэр Арчибальд Крэг.

— Да, да, я хорошо помню этот день, — вздохнула соседка слева, — на миссис Харрисон, на бедной миссис Харрисон было розовое платье, и она казалась такой счастливой.

— О, и старый приятель здесь, — сказал кто-то из гостей, поглаживая длинноногого и надменного сиамского кота, на морде которого застыло выражение превосходства над всем кошачьим миром. — А где же твой сиамский близнец?

— Вы разве не слышали? Его подруга погибла под машиной год назад. О, это ужасное лондонское движение! Столько развелось автомобилей. Скоро вообще будет опасно высунуть нос на улицу.

— А кот две недели ничего не ел…

— Как Цитра… Была у профессора такая овчарка… В самом конце шестнадцатого года она вдруг стала выть по ночам, а утром ложилась у кровати, на которой спал до отъезда на фронт Стивен… Ничего не ела, а из глаз текли слезы. Никого не подпускала к себе, кроме мистера Харрисона. А еще через несколько дней пришло это ужасное извещение о Стивене.

— Бедная миссис Харрисон, она не перенесла этого.

— Да, и мистер Харрисон не перенес бы тоже… Но в те дни в жизни профессора произошло то, что помогло притупить боль…

— Да, ему удалось расшифровать пять слов из иберийской таблицы.

— Я сгораю от любопытства, — сказала молодая гостья и, положив подбородок на пальцы (она знала, что ей шла эта поза), приготовилась слушать.

— Мистеру Харрисону удалось расшифровать с помощью современного баскского языка пять слов на одной из иберийских таблиц: «Мы пришли из земли, лежащей…»

— Шестое слово сделало бы его известным всему миру, — сказал до того молчавший гость… — Все дело было в этом шестом слове. Быть может, он и нашел бы его… Да смерть миссис Харрисон надолго выбила его из колеи.

— И потом еще этот несносный оппонент из Бордосского университета. Нет, что ни говорите, среди этих французов попадаются иногда ужасно невежливые экземпляры. Он написал несколько лет спустя статью, в которой утверждал, что попытка расшифровать язык иберов с помощью современного языка басков столь же заманчива и интересна, как, например, попытка расшифровать письменность этрусков с помощью самоучителя игры на гитаре.

— Мне приходилось давно слышать одним ухом о той статье. Что же он хотел ею сказать?

— Он просто-напросто не считал басков потомками иберов.

— Это его право, но что он мог противопоставить мистеру Харрисону? Человеку, столько лет изучавшему баскский язык? Исколесившему Басконию вдоль и поперек? Вы знаете, как начинают свои письма к нему совершенно незнакомые люди: «Здравствуй, брат басков!» А после этого пишут ему о своих делах, делятся радостями и горем, просят совета.

— Чем же сподобился ваш коллега?

— Ну это был бы долгий разговор. Видите ли, баски хотят знать свою родословную. Да непросто ее проследить. Вот и приходят к баскам на помощь ученые разных стран, И баски ценят их усилия. И считают их своими друзьями и даже братьями, как мистера Харрисона…

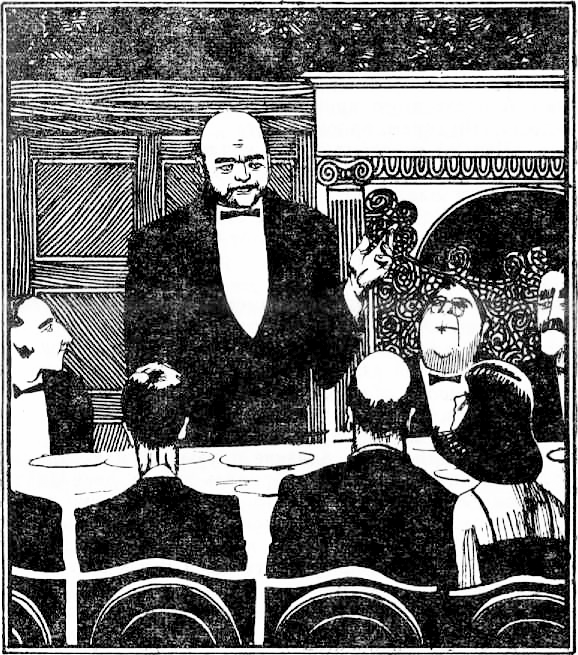

В этот момент поднялся мистер Харрисон, Он поднялся со своего старого протертого кресла, но не стал от этого намного выше.

В этот момент поднялся мистер Харрисон. Он поднялся со своего старого, протертого кресла, но не стал от этого намного выше.

Держа в левой руке бокал с вином, он правой стряхивал воображаемые крошки со стола, как делал обычно, когда хотел привести в порядок мысли, а потом торжественно начал:

— Сегодня ко мне пришли те, с кем я работал много лет. Пришли самые близкие друзья. Думаю, что могу так называть вас. Мы собрались в день двенадцатого июля… Мне дорога эта дата. Когда-то именно в этот день я впервые прочел сообщение о таинственных иберийских таблицах, найденных в Басконии, и написал в своем дневнике: «Расшифровать их, и как много нового узнала бы о себе Европа!»

Коллеги, привыкшие видеть Джекоба Харрисона неизменно хладнокровным и полным достоинства в самые трудные минуты, подумали, что неспроста собрал сегодня гостей старый профессор, что-то важное собирается сказать…

— Я был в ту пору самонадеян и молод, как всякий молодой человек, мне только исполнилось сорок, и я сказал себе, что поеду к баскам и постараюсь посмотреть на эти таблички своими глазами. Я поехал и посмотрел. И, посмотрев, сказал себе: «Ты изучал много языков и занимался разными лингвистическими исследованиями, и не было у тебя своего главного дела в жизни, своей темы, своей цели. Ты становишься похожим на человека, который хочет все знать обо всем…

Это было возможно в век энциклопедистов. Теперь иные времена. Слишком много знаний накопило человечество, чтобы постигнуть их за одну жизнь. Слово „энциклопедист“ вовсе не так почетно, как в былые времена. В этих табличках несколько десятков слов. Попытайся расшифровать их. Сколько у тебя уйдет на это лет? Десять, а может быть, и пятнадцать… Загляни на эти пятнадцать лет вперед. Что ты видишь там, вдали?»

О, я был молод и самонадеян, — продолжал профессор. — Я был убежден, что достаточно изучить еще один язык, баскский, и, прибавив его к тем, которыми владею, приступить к делу. Я отвел себе пятнадцать лет. Потом еще пять лет. И еще… За эти годы я много раз бывал в стране басков. Благодарю бога за то, что он помог мне узнать ее людей, их обычаи, их добрые сердца. И за то, что он помог мне, филологу, узнать их язык. Язык удивительный, не похожий ни на один из европейских языков. Но я не хочу, друзья, злоупотреблять правом хозяина. И пригласил я вас не для того, чтобы принудить вас прослушать короткий курс из истории басков. Когда-то я мечтал о том, что смогу доложить о результатах своих долгих и скромных трудов на ученом заседании в институте лингвистики и этнографии. Я верил, что перевод поможет найти ответ на вопрос, когда и откуда пришли предки басков на Пиренеи. И вот настал день, когда я должен сказать себе и другим. Я должен сказать…

Последние годы я все больше понимал, что шел не тем путем, несколько раз ловил себя на мысли, что готов принести в жертву своей заранее заданной идее законы объективного научного исследования. Я не смог перевести до конца ни одной фразы. Мне кажется, я могу сказать — баскский ключ не для иберийской загадки. Я говорю об этом потому, что не хочу, чтобы кто-нибудь еще пошел путем, который казался таким соблазнительным. Я хочу предостеречь… Говоря проще… Я пришел к финишу ни с чем.

Об этом надо говорить так же прямо и так же убежденно, как говорят об открытиях.

Еще я хочу попрощаться с вами, господа. Я получил приглашение в Бомбейский университет и скоро уезжаю. И хотел бы перед расставанием сказать спасибо всем, кто работал со мной эти годы, кто помогал мне и кто спорил со мной и опровергал меня. Спасибо.

Голос Харрисона пресекся.

Долго длилась тишина. Наконец, поднялся пожилой мужчина с длинным некрасивым лицом, изрезанным морщинами, и, глядя в свою тарелку, неторопливо подбирая слова, произнес то, что, наверное, было важнее всего услышать Джекобу Харрисону в эту минуту от старого друга:

— Вы сказали нам сейчас, профессор… что дано сказать только истинному ученому. Вы знаете не хуже меня, что, ступив на научную стезю, каждый исследователь делает… делает большую ставку и идет на риск. Та ставка — многие годы. Иногда жизнь. Он может прийти к цели, и эта мысль ведет его, помогает преодолевать сомнения, часто нужду. Но он может и не прийти. Важно, чтобы это знал каждый вступающий в науку. Чем больше противников будет у него, тем лучше для него. И для науки. И если человек знает все, что ждет его на тропе исследователя, куда она может привести, и все же ступает на эту тропу, я говорю: пусть поможет ему бог.

За свою не такую короткую жизнь я встречал немало людей, которые пришли к финишу с пустыми руками и ожесточенным сердцем. Среди них бывали мои хорошие знакомые. Мне жаль их. Но я понимал, что это закон, неумолимый закон, имеющий нечто общее с теорией больших чисел и теорией вероятностей, и думал, что мне-то легко и просто философствовать со стороны. Побыл бы я на их месте — хватило ли у меня духу признаться во всем?

Но я глубоко убежден, леди и джентльмены, и хотел бы поделиться этим убеждением с вами — для науки, для мировой истории, если хотите, для прогресса нужны не только находки и открытия и связанные с ними радости и почести. Нужны и печали и разочарования, несбывшиеся надежды и развеянные мечты. И годы, отданные несостоявшемуся открытию, я бы считал великими годами. Все дело в том, что другой человек уже не пойдет этим путем, он будет искать по-своему, может быть, найдет, тогда должен будет сказать спасибо своему предтече, а может быть, и не найдет, тогда ему скажет спасибо потомок, которого он предостерег своей работой.

Я хотел бы сказать своему старому другу и коллеге спасибо от имени филологов, живущих в разных концах земли, которых привлекает и манит загадка языка басков. Им будет работать легче.

Я хотел бы выразить вам благодарность и от себя. За вашу честность, за то, что вы только что сказали. Знаю, что такое право дает себе только талантливый и смелый человек. И позвольте сказать мне, я глубоко верю, что эти качества помогут вам в новых ваших трудах. Сейчас, когда мы услышали о вашем отъезде в Индию, я хочу верить, что вас привлекает новая языковая идея. Я не сержусь на вас за то, что вы не открыли мне своего желания раньше. Что ж, лучше говорить о работе тогда, когда она завершена. Я верю, что мы услышим о ней. Я желаю этого себе. Ваше здоровье, профессор!

Все молча и бесшумно поднялись с мест и торжественно, как это обычно бывает при расставании с дорогим человеком, протянули в его сторону бокалы.

Никто ни о чем не спрашивал Джекоба Харрисона. Потеряв сына и жену, он стал нелюдимым и нечасто рассказывал о своих делах. По внешнему его виду трудно было определить, хорошо или плохо идут они.

За столом продолжалась чинная негромкая английская беседа; разговор шел о разных посторонних вещах — Харрисон оценил такт гостей, оставлявших его наедине со своими мыслями: слова утешения в такие минуты кажутся фальшивыми.

Мысли уносили Харрисона далеко от этой большой комнаты с камином и высоким резным потолком.

Эту четверть века профессор Харрисон молча и терпеливо нес свой крест. Он мог бы давно стать, подобно некоторым своим сверстникам, членом Королевской академии, если бы посвятил жизнь какой-нибудь иной — не такой туманной и архисложной проблеме. Друзья советовали ему принять участие в лингвистических экспедициях по Экваториальной Африке, потом приглашали его возглавить обработку их результатов… То были комплексные, по-английски добротно оснащенные экспедиции, они возвращались с богатейшими материалами, которые публиковались в четырех номерах «Вестника института лингвистики и этнографии», — случай исключительный в истории института. Большинство участников тех экспедиций получило высокие ученые степени и широкую известность в мире филологии… И он бы получил известность и почет…

Но у него была своя цель: «Баски. Их язык. Их происхождение».

Джекоб Харрисон мог поначалу судить о басках только по свидетельствам чужих историков. А так как все или почти все «Истории» с древнейших времен прославляли в основном собственных воинов и полководцев (к этому профессор привык давно и сделал себе правилом критически относиться к любому свидетельству и проверять его «показаниями противоположной стороны»), Джекоб Харрисон не мог не обратить внимания на одно исключение — историки самых разных времен писали о басках с уважением. Это был народ, история которого не укладывалась в привычные рамки и стадии. Баски не знали рабовладельческого строя (один норвежский ученый объяснял это просто: «виноградная лоза в Пиренеях требовала исключительной заботы и бесчисленного множества обработок; рабский труд был не для этих виноградников»); считались по всей Испании дворянами (и богатые и бедные); высшей властью был сход, а высшим законом — слово старейшины.

Временами Харрисон спрашивал себя: а долго ли еще смогут баски хранить верность патриархальным традициям? В страну басков, богатую железной рудой, вторгалась новая жизнь со своими темпами, суровыми расчетами, прижимистостью и модами на характеры и одежду… А баски, даже те, что работали по десять и по двенадцать часов на рудниках и заводах, обладали способностью не замечать перемен… Или им удавалось делать вид, что не замечают их.

На первых порах древние одежды басков — короткие куртки, красные или голубые пояса, береты — вызывали у Харрисона улыбку, он на минуту представил, как выглядели бы улицы Лондона, если бы жители его облачились в наряды своих предков, но потом он привык к ним и начал понимать баска Хосе из «Кармен», который говорил: «Я был молод тогда, я все вспоминал родину и считал, что не может быть красивой девушки без синей юбки и ниспадающих на плечи кос».

В юности Харрисон был неплохим футболистом и слыл вторым в колледже вратарем, он хорошо знал, что такое страсть англичанина к футболу, и считал ее неким эталоном, пока не приехал первый раз в Басконию. Приехав и попав на матч команд двух провинций по пелоте, он вдруг почувствовал, что в жизни еще не видал такого азарта и ажиотажа. Во время игры, на которую пригласили Харрисона, вдруг полил дождь, словно для того, чтобы охладить страсти; на ливень никто не обратил внимания. Харрисон призвал на помощь все свое английское терпение и невозмутимость, он сказал себе, что ни за что первым не уйдет с этой переполненной деревянной трибунки, все равно сейчас игра прекратится, но две соперничающие пары продолжали как ни в чем не бывало, с новым ожесточением бить небольшим мячом в стенку и ловить его стручкообразной лопаточкой и снова бить, бить по несчастной и гулкой стене. Каждый удачный удар своих — наваррцев — сопровождался приветственными восклицаниями, а каждый промах — стоном, который разом вылетал из трех или четырех тысяч грудей.

Тогда Харрисон спросил, долго ли они еще будут играть, а Луис Эчебария ответил ему…

Луис Эчебария «болел» за пару из Алавы, в которой играл один его дальний родственник; алавцы бились молча и самоотверженно, словно бы не догадывались, что против них «болеет» вся публика, и их смелость не осталась незамеченной, сперва робко, а потом все громче стали звучать аплодисменты в их адрес, и, когда один из алавцев бросил мяч так, что его не смог отбить противник, Эчебария захлопал громко и радостно, не обращая никакого внимания на сидевшего рядом хмурого соседа. Сосед, судя по всему, долго крепился, но потом его прорвало, и он сказал что-то быстро-быстро Луису; тому понадобилось всего две-три секунды, чтобы успеть сформулировать все, что он думает о соседе. Еще через несколько минут уже никто не смотрел на площадку, все смотрели в ту сторону, где сидел Луис. Два удара, которыми он успел обменяться с обидчиком, сразу погасили страсти, бушевавшие вокруг пелоты. Игроки сделали перерыв и, вытирая лица, взмокшие под дождем, подошли к площадке рядом с трибуной, к которой хладнокровно спустились Луис и его сосед. Это был плотно сбитый молодой мужчина с чубом, выбивавшимся из-под красного берета. Он шел, как идет человек на не совсем приятное, но неотвратимое дело, отмахиваясь, как от мух, от тех, кто приличия ради собирался удержать его, И те, кто пробовал удержать Луиса, тоже понимали всю бессмысленность своих попыток.

— Куда вы, Луис? — сказал ему по-английски Харрисон. — Я вас никуда не отпущу, поглядите на этого быка, неужели нельзя без кулаков, ведь это же…

Тоном, который был Харрисону раньше незнаком, Эчебария ответил;

— Надо проучить наглеца. Все равно кто-то должен был заняться этим делом. Он не умеет себя вести. Подождите, пожалуйста, немножко, только ни в коем случае не вмешивайтесь.

— Боже, что они собираются делать! Их надо остановить! — Джекоб Харрисон, мешая английские, испанские и баскские слова (он думал, что так его лучше и быстрее поймут), искал союзников среди публики, но публика, должно быть, лучше его знала, как следует поступать в таких случаях, и делала вид, что не слышит и не замечает чужого человека со своими представлениями о чести.

Харрисон увидел вдали верзилу в жандармской форме, ему очень хотелось побежать, но он пересилил себя и пошел быстрым шагом. Жандарм спокойно ответил, что у него свободный день, что он явился сюда отдохнуть и полюбоваться пелотой и что ему нет никакого дела до ссоры двух незнакомых ему людей. После этого жандарм перевел разговор на погоду и сказал, что, по всей видимости, дождь скоро прекратится и пелота продолжится.

Пока же все четыре игрока стояли в плотной массе людей, окруживших площадку между двумя трибунами.

— Не бойся этого дылду, Агустин, пересчитай ему ребра! — кричали своему товарищу из толпы.

Агустин, как истинный наваррец, поднял вверх правую руку, выставил вперед правую ногу и мелкими-мелкими шажками тореадора стал приближаться к Луису, ловя мгновение для удара. Луис же принял стойку боксера и, едва наваррец приблизился к нему, ударил под грудь, ударил несильно, как бы молча предлагая не доводить поединок до ожесточения и свести счеты без крови.

Но, получив первый удар, наваррец бросился вперед, молча стиснув зубы. У него были большие руки с большими ногтями, словно бы обведенные иссиня-черной тушью. «Наверное, рудокоп, — подумал Харрисон, — у них тяжелые кулаки, не стоило связываться с ним!»

Луис Эчебария был сыном Мелитона Эчебария, ученого из Бильбао; еще в раннем детстве он увлекся книгами и легендами о баскской старине; отцу нравилось это увлечение, он подбирал ему книги и видел в мечтах сына знаменитым историком или лингвистом. Экзамен в Сан-Себастьянский университет Луис сдал сносно, но, проучившись два года, заявил о желании переехать в Мадрид, где «больше умных учителей» (и где больше красивых женщин, подумал Мелитон).

За два года Харрисон близко сошелся с младшим Эчебария, видел в нем исполнительного и заинтересованного помощника, несколько раз приглашал его в Лондон, и вот теперь сам снова приехал в Басконию, чтобы записать легенды. Он давно хотел посмотреть на пелоту, на тех, кто играл, и на тех, кто смотрел, и думал, что его, старого спортсмена, увлечет это зрелище, но оно оставило равнодушным — игра показалась хоть и быстрой, но однообразной, он не чувствовал ее соли, он мог бы воспользоваться правом гостя и уйти, и тогда не было бы этого скандала и этой драки.

Харрисон чувствовал, как пересохли губы. Он ощущал полнейшее бессилие свое, ибо те двое подчинялись неведомым ему законам.

Агустин ударил сильно и зло, давая понять, что компромисса в поединке не будет. Он знал, что на него смотрят товарищи, знал, что завтра об этом поединке будет говорить весь город, и понимал, что вся прошлая его жизнь ничто по сравнению с тем, как он поведет себя сегодня.

Нет, Луис был не так прост, как думал англичанин. Он был баском, а это значило, что его в детстве учили — и дома, и в колледже, и на улице, — как постоять за честь, на кулаках так на кулаках, на макилах так на макилах.

Кошачьим шагом Луис шел вперед, высоко приподняв локоть левой руки и закрывая им лицо. В католическом колледже ему давали уроки бокса и дзю-до, и это должно было пригодиться сейчас — все, чему обучал его падре, ездивший на специальную стажировку в токийский институт дзю-до.

Харрисон с похолодевшим сердцем увидел, как кинулся к его другу наваррец, ударил, сбил с ног и, тяжело дыша, остановился. Глаза его горели гневом. Вокруг стало тихо-тихо.

Луис поднялся, снял пиджак, деловито стряхнул его, а потом бросил в толпу, давая понять, что поединок не закончен. В груди его клокотали обида и ярость, он уже не помнил ни о чем, не видел ничего, кроме широкого лица и приплюснутого носа наваррца и его широких рук с грязными ногтями.

Он ударил наваррца по лицу, тот зашатался, и в следующий удар Луис вложил всего себя. Противник застонал, казалось, на этом кончился бой. Но в этот момент кто-то из друзей наваррца бросил ему короткий нож с длинной изогнутой рукояткой. Луис первым увидел нож и наступил на него ногой, но противник бросился к нему, оттолкнул, схватил нож и всадил его Луису в бок. Агустин замахнулся для второго удара, но тут, не помня себя, к нему бросился Харрисон. Схватив что было мочи наваррца за кисть, он спросил громко по-английски, чтобы все сразу признали в нем иностранца:

— Что вы делаете, безумец? Вы убьете его. Уйдите, уйдите немедленно. Я позову полицию.

Увидев, что дело дошло до крови, люди начали расходиться. Один из игроков-алавцев пригнал машину и, втиснув в нее Луиса, вместе с Харрисоном помчался в лазарет.

В лазарете промыли рану и сказали, что легкое не задето.

Через час в лазарете появилась Эмилия, жена Луиса; деловито осведомившись, опасна ли рана, и узнав, что все произошло на пелоте, она заметила, что ничего более глупого на свете, чем эта игра, она не видела, и тогда, собрав силы, Луис открыл глаза и негромко произнес:

— Если ты скажешь еще два слова о пелоте, я встану и выдеру тебя.

В испанском языке нет такого слова «выдеру», но то, что произнес Луис, было очень близко к нему. Вместо того чтобы возмутиться, Эмилия подсела к мужу на краешек кровати, ласково поправила волосы и сказала:

— Это я нарочно, милый. Просто хотела знать, насколько у тебя все это опасно. Ну раз ты заговорил о пелоте и о своей любимой жене, значит, все не так страшно, скоро пройдет. А с тем, кто это сделал, мы еще успеем рассчитаться, не так ли, милый?

Женщина со смуглым точеным лицом и умными, преданными глазами жестко улыбнулась. Все в ее плотно обтянутой платьем фигуре, в жестах и интонациях говорило: «Я испанка, этим горжусь и поступлю как испанка». Харрисон вдруг вспомнил одну юную англичанку, одну симпатичную надменную и немногословную англичанку, за которой ухаживал его сын и которая должна была вот-вот стать госпожой Харрисон… если бы…

На следующий день Эмилия пришла с целой корзиной разных припасов и бутылкой вина, которую она неведомо как пронесла через проходную.

После первых вопросов — как провел ночь, какая была температура, по-прежнему ли болит бок, — после первых предупредительных вопросов, ответы на которые, как показалось Харрисону, Эмилия слушала, делая усилия над собой, ибо ей не терпелось кое-что сказать, женщина открыла сумочку.

Оказалось, она не теряла времени зря и узнала все, что полагалось узнать о человеке, пустившем в дело нож. Она принесла его адрес, записанный на полях газеты с отчетом о матче пелотистов, и показала, как пройти до этого дома от улицы святого Хуана. Как бы между делом Эмилия заметила, что ночевать домой Агустин не приходил, опасаясь визитов («откуда и каким образом она обо всем узнала и зачем ей это было? — думал Джекоб Харрисон и все спрашивал себя: — А как поступила бы на месте Эмилии любая англичанка?»)

Соседом Луиса по палате оказался сельский учитель по имени Серхио, человек лет пятидесяти пяти, с маленькой бритой головой, узкими, как у подростка, плечами и натруженными руками садовника. Учитель заново учился ходить после того, как однажды возвращался со свадьбы в стареньком «форде», за рулем которого сидел хмельной шофер. Водитель слегка не рассчитал поворота при въезде на мост и сам отделался парой синяков, а вот учитель поломал ногу, срасталась она медленно и неохотно… Познакомившись с английским профессором, который специально прибыл в Басконию, чтобы изучить баскский язык, Серхио уже не спешил покинуть госпиталь. Тихий и скромный учитель считал высшей для себя честью беседовать со знаменитым профессором. Харрисон проникся симпатией к этому, судя по всему, одинокому человеку. Посетители к Серхио приходили редко: ученики да родители учеников приносили нехитрые подарки, рассказывали о школьных делах и, если бывал в это время в палате Харрисон, робели и спешили попрощаться, обещая скоро прийти еще и рассказать обо всех школьных новостях. Новости в этой школе, как мог впоследствии догадываться Харрисон, бывали не чаще, чем раз в пять или семь лет, когда преподавание баскского языка разрешали доводить до шестого года обучения или вдруг неожиданно сокращали этот срок до третьего года, после чего вся школа дружно объявляла забастовку, как и школы других баскских провинций. На эти демонстрации в Мадриде смотрели как на дань баскскому национализму, не принимали их всерьез, присылали «для расследования» второстепенных чиновников из министерства просвещения, и те обещали разобраться, добавляя при этом, что проводимые министерством мероприятия преследуют цель оказания помощи подрастающему поколению басков, с тем чтобы оно лучше освоило испанский язык, дающий возможность получить работу в любом месте страны.

Дон Серхио не спорил с этим, он понимал, что человек, владеющий испанским, может чувствовать себя свободно чуть не на всех континентах, что на испанском — богатейшая литература, что все книги просто невозможно перевести на баскский: знание испанского — благо! Но почему большой сосед не хочет, чтобы маленький народ, приютившийся на самом краю Пиренеев, знал язык своих предков, хранил обычаи, которым были верны деды и прадеды?

Дон Серхио уговаривал англичанина:

— Если вы хотите увидеть, как живут баски, езжайте не в Бильбао, не в Сан-Себастьян, а в села. К нам приезжайте. В селах все сохранилось лучше: и обычаи и язык, и песни, и весь уклад. Приезжайте, не пожалеете.

Старый учитель начал ходить чуть раньше Луиса и ухаживал за ним с ненавязчивой заботой.

Мелитону Эчебария ничего не сообщили. Когда же он узнал о происшествии и примчался в госпиталь, Луис был уже на ногах.

К великой радости Харрисона, наваррец, ранивший Луиса, из города исчез. Особо рьяных попыток разыскать его Луис не предпринимал. Но с тех пор, выходя на улицу, брал с собой нож.

За столом, во главе которого сидел Харрисон, давно воцарился тот милый беспорядок, который придает особую прелесть послеобеденной беседе даже за чинным английским столом, делая ее непринужденной. Джекоб невольно вспомнил строгий ритуал баскского застолья, который делал сидящего за столом пленником одного оратора. Года через два после знакомства с доном Серхио Харрисон и Луис получили от него письмо с приглашением в гости.

В небольшом селе дальний родственник дона Серхио праздновал рождение сына. У крестьянина был неказистый дом, давно нуждавшийся в новой крыше, скромная обстановка: грубые табуреты вместо стульев, длинный стол на многих ножках.

У крестьянина — отца трех дочерей — родился сын, и Джекобу Харрисону казалось, что счастливый отец задался единственной целью — спустить за вечер все свои сбережения, все движимое и недвижимое имущество.

— Послушайте, дон Серхио, почему бы отцу не положить все эти деньги в банк на имя сына, вместо того чтобы прокутить их за два-три дня? — спросил Джекоб Харрисон.

— Вы знаете, он, наверное, никогда об этом не думал. И мне это тоже не приходило в голову. Хотите, я спрошу у него.

— А это удобно, отвлекать человека от его хозяйских дел? Если удобно, спросите.

— Только я должен сказать ему, что это ваш вопрос, что это интересует вас, чужестранца.

— Разумеется, разумеется.

Серхио подошел к хозяину, и Харрисон видел, как недоуменно тот развел руки, словно бы говоря; «А что я ему могу ответить?» Серхио снова наклонился к его уху, как бы упрашивая не отказать гостю. Тогда крестьянин встал, оправил куртку и двинулся к Харрисону, на ходу обдумывая ответ.

Крестьянин был смущен, он хотел обратить все в шутку, но Харрисону очень важно было постичь его философию, и он бесхитростно сказал, что англичанин поступил бы иначе потому, как кажется Харрисону, что умеет смотреть далеко вперед. А если уж у него семейное торжество, то он пригласит только самых близких родных и друзей.

— А это мои самые близкие друзья и родные… Через три дня приедут еще.

— Еще? — изумился Харрисон. — Сколько же их будет?

— Немножко больше, чем сейчас, там у них (крестьянин назвал соседнее селение) священник недавно умер, они соблюдают траур, скоро срок пройдет, и они приедут.

— Но не лучше ли было бы, не лучше ли было все эти деньги положить в банк на имя вашего сына, пусть они росли бы вместе с ним, и к восемнадцати или двадцати годам он бы уже имел кое-что. Они бы ему, конечно, пригодились.

Крестьянин крепко задумался. Начал теребить скатерть, потом заметил, что в одном из кувшинов осталось мало вина, жестом подозвал дочь и показал глазами в сторону кувшина, после чего сказал:

— Если бы мой сын рос в городе один среди чужих, ему бы нужны были деньги. Там деньги — все. А у нас не совсем все.

— Как «не совсем все»? Я еще недостаточно хорошо понимаю по-баскски. Не могли бы вы сказать это по-испански?

— Нет, нет, вы все поняли правильно, — сказал хозяин. — Там, в городах, люди мало знают друг друга. И редко приходят на помощь. Там свои законы. У нас свои. Человеку, который имеет дело с землей, достаточно быть трудолюбивым и таким же честным, как и другие, которые работают с ним рядом и тоже имеют дело с землей. У него могут быть свои потери и несчастья — неурожай, болезнь или, скажем, пожар… В прошлом году был пожар, три дома сгорело. Ну мы всем селом построили два дома.

— Почему не три?

— В третьем жил несчастный человек…

— Что же не помогли ему?

— Тот несчастный человек имел много денег и давал их в рост.

— То есть приходил людям на помощь в трудную минуту?

— Ну это как рассуждать. Мы все приходим друг к другу на помощь. Но только такого обычая нет, чтобы из этого выгоду себе извлекать.

Вообще Джекоб Харрисон любил споры и считал, что умеет спорить, отстаивать свое мнение, опровергать доводы противника. Это искусство он начал постигать на первых студенческих диспутах, а потом оно не раз помогало ему, когда приходилось сталкиваться с людьми, равными по положению и по знаниям. Но тогда, разговаривая с крестьянином, он не без огорчения понял, что в этом споре перевешивает не его чаша, он вдруг почувствовал, что вынужден пасовать перед бесхитростной житейской правдой немолодого баска.

…Праздник в доме крестьянина длился несколько дней.

Харрисон и Луис много бродили по деревне, и Харрисон делал записи в большом блокноте, еще хранившем торопливые предотъездные лондонские заметки: что не забыть купить, что взять с собой, кому нанести прощальные визиты.

«Дома у басков прямоугольные, первый этаж каменный, второй — деревянный. Крыши черепичные. По дому не отличишь — бедный или богатый человек живет в нем (странная особенность, к которой следует приглядеться). Кукурузу хранят в деревянных амбарах на высоких столбах. Поднимаются в амбары по бревнам, в которых вырублены ступеньки».

«Дома — кассерио — лежат разбросанно; в центре — церковь, Луис говорит, что и другие селения выглядят так же: в середине, на холме или пригорке церковь, а вокруг нее кассерио».

«На некоторых домах — фамильные гербы, некая композиция из четырех картинок. Часто встречается котелок на цепочке над очагом, символ домовитости. Церковь (в этом селении ее называют „иглесия“, в других — „елиза“) украшена каменным орнаментом, выполненным, должно быть, шесть или семь веков назад (постараться расспросить старосту и крестьян, когда построена церковь). Космические мотивы баскских орнаментов; солнце с изогнутыми лучами, луна в различных фазах. Кстати, луна по-баскски „илларги“, а смерть — „ил“. По преданиям души басков после смерти переселяются на луну. У кого читал об этом предании? Проверить».

Время от времени Харрисон просил у Луиса извинения, тот молча подставлял спину; положив на нее блокнот, Джекоб аккуратным неторопливым почерком вписывал наблюдения. Однажды они остановились недалеко от мальчишек, игравших в чехарду. Те сразу забыли про игру и, окружив незнакомцев, молча уставились на них. Мальчишки стояли вокруг Джекоба Харрисона и Луиса и с каким-то равнодушным любопытством слушали, о чем они друг с другом говорили.

— Приятель, — сказал одному из них Харрисон, — так долго смотреть на меня бесплатно нельзя. Вон там, за углом, продают билеты, пойди купи и тогда смотри сколько хочешь.

Прежде чем произнести эту баскскую фразу, Харрисон несколько раз повторил ее про себя, чтобы не ошибиться, была у него такая симпатичная привычка.

Но мальчишка, к которому он обратился, продолжал стоять как ни в чем не бывало.

Тогда самый старший из ребят сказал:

— Он вас не понял. Он из другой деревни, вон оттуда. — И показал на вершину крутой горы, увенчанной полуразрушенной крепостью.

— А что, разве в той деревне живут не баски? — спросил Харрисон.

— Баски, баски, но они говорят по-другому, там начинается другая провинция.

Луис с улыбкой слушал беседу. Потом сказал:

— Этот малыш из Герники. Из той самой Герники, где рос дуб…

— Неужели это так близко, я много слышал о вашем знаменитом дубе, почему бы нам не сходить туда? А разве там говорят на другом языке?

— Нет, на другом диалекте. Но к нему можно быстро привыкнуть. Я думаю, что хозяин, если его как следует попросить, отпустит нас туда на день, на два.

Харрисон хорошо помнил ту поездку.

Пара быков безропотно и отрешенно тащила коляску в гору по неширокой каменистой колее. Шли быки со скоростью трех или четырех километров в час, повозка немилосердно подпрыгивала и скрипела. Харрисон попробовал было пойти пешком, но метров через шестьсот остановился перевести дух, быки величественно прошли мимо него; Луис подвинулся, освобождая место для англичанина.

Был жаркий октябрьский день, после недолгого своего путешествия Харрисон вспотел и сейчас, полулежа на свежей соломе, мечтал о прохладной ванне или душе. Харрисон не любил жары, с трудом переносил ее; он начал уже жалеть о поездке, как вдруг за поворотом открылась деревушка, утопавшая в садах, поворот кончился, повеяло свежим ветерком.

Луис показал на церквушку, видневшуюся в километре, и заметил, что в той церкви можно встретить одного просвещенного монаха, с которым было бы. небезынтересно познакомиться Харрисону.

Старец сидел в тени за деревянным столом, на котором были четыре тарелки, кувшин с вином, круг белого сыра, огурцы, вареные яйца и еще не остывшая кукурузная лепешка размером с хорошую сковороду.

Харрисону показалось, что они приехали не вовремя, что хозяин кого-то ждет, и он спросил по-английски Луиса, удобно ли им останавливаться здесь.

— Вполне удобно, — как ни в чем не бывало ответил монах, — это я вас жду.

— Как же вам сообщили? У вас что, радио или телефон?

— У нас свое радио, — с улыбкой ответил монах. — Старое, старое радио, которому не нужно электричества. Мне просвистели снизу, что к нам едет Луис, к кому же он должен был приехать первым делом, как не ко мне? Он сам виноват, что никого не послал предупредить… А теперь буду угощать вас чем бог послал.

Звали монаха, как и отца Луиса, Мелитоном.

«Старику лет за семьдесят», — подумал поначалу профессор. Но оказалось, что монаху почти девяносто, потому что он, между прочим, упомянул, что помнит первую карлистскую войну и сам участвовал во второй. Харрисон хорошо знал, чем обернулось поражение карлистов в 1876 году для басков, потерявших все свои фуэрос — привилегии: таможенные, налоговые и прочие — и слегка удивился, увидев книгу, которую читал хозяин, ожидая гостей. «Жизнь и деяния Альфонса Двенадцатого» — было написано на обложке. Альфонс и был тем королем, который, мстя баскам за преданность Карлу, лишил их старых вольностей.

Словно бы прочитав его мысли, монах сказал:

— А он был большой пройдоха, нет, нет, я не о короле, король само собой, я о достославном отце Игнасио, который взял на себя труд описать жизнь короля. Если верить отцу Игнасио, ни до, ни после Альфонса не было на земле столь просвещенного, гуманного и прозорливого правителя. Все его поступки продиктованы высшими идеалами, а все его речи — благородными побуждениями. Сам же Игнасио был пьяницей, какого свет не видел. Но имел почет и уважение при дворе. А сейчас его книга читается как веселый анекдот. Люблю такие книги.

Мелитон подождал, пока погонщик распряжет быков и задаст им корм, пригласил его к столу, тот из-за приличия несколько раз отказался, давая понять, что не место ему за одним столом с такими высокочтимыми господами. Луис недовольно буркнул: «Ну бросай свои церемонии, дай кусок хлеба съесть, не томи, присаживайся». Погонщика уже дожидался стакан белого вина, гость, не зная, куда девать большие руки, положил их на стол, убрал, преодолевая стеснение, взял стакан, приподнял его и со словами: «Да будет мир в твоей обители, отец», неторопливо выпил.

— Заспиак бат, — проговорил монах и пригубил из стакана.

— Заспиак бат, — откликнулся Луис.

— Ваше здоровье, — произнес Харрисон, не зная, пристало ли ему, чужеземцу, повторять баскскую здравицу.

Этот древний клич: «семь как один!» — родился когда-то здесь, в Гернике, и был связан с национальной святыней басков — Герникским дубом.

Харрисон вспомнил гимн:

Могучий дуб

растет в наших горах,

семь ветвей у дуба:

три во Франции расцвели,

четыре — в Испании,

а корень у них один.

После трапезы они направились к месту, где когда-то рос дуб.

— Пять человек с трудом обхватывали его, а лет ему было много раз по сто, — произнес Мелитон. — Вот здесь когда-то, под ветвями, собирались старейшины нашего рода — вырабатывали законы, судили, и их суд был для басков высшим на земле. Теперь времена немного не те, но и сейчас сходятся здесь старики, когда надо всем миром что-то решить. И из дальних краев приезжают баски поклониться святому месту. В прошлом году из Мексики приезжали. Некоторые плакали. Взяли с собой землю. Щедрую лепту оставили церкви… Эх, где только не живут сегодня баски… Разнесло по свету. Пусть будут вместе душой. Заспиак бат!

Они беседовали за кувшином вина до позднего вечера, а утром проснувшийся раньше других монах принес весть о том, что приехал отец Луиса Мелитон Эчебария с двумя незнакомыми людьми. Кажется, из России…

Тогда и познакомился Харрисон с профессором Георгием Девдариани и его сыном Давидом.

Помнил Харрисон, как удивленно говорил молодой гость монаху:

— Ну почему зовут Мелитоном моего друга Эчебария, я еще могу догадаться… У него в роду были рудокопы и мастера-металлисты… Ну откуда, извините меня, это имя у вас, у служителя церкви? Дело в том, что по-нашему, по-грузински «мелитоне» — «человек, имеющий дело с металлом».

— Если судить по церковным книгам, мои не такие уж далекие предки тоже добывали железо. Собственно, как и большинство жителей этих мест. Баскония — это железо.

…С Эчебария Харрисон поддерживал связь все последние годы. А от Девдариани-старшего получил только одно письмо. Узнал, что он эмигрировал во Францию, а сын его стал революционером и погиб в гражданскую войну.

Харрисону были нужны союзники на Кавказе. До войны он мечтал о широкой комплексной экспедиции, в которой были бы антропологи, этнографы, лингвисты… Эта экспедиция должна была провести несколько лет в Грузии, а потом несколько лет в Басконии… Далеко уносили мечты.

У него не осталось сына. Не осталось жены. Дело, которому он служил столько лет, не дало плодов.

Старый друг, чтобы скрасить горечь его поражения, сказал, что науке нужны и такие бесплодные труды. Какое дело ему, Харрисону, до других! Чем жить ему, во что верить?

Он собирался в Бомбей, в университет, где открылась вакансия на кафедре английского языка.

Он хотел плыть морем, потом раздумал и решил первый раз в жизни полететь самолетом.

В тот самый день, когда он обратился в контору, занимающуюся перевозкой вещей на большие расстояния, радио сообщило из Испании: 16 июля 1936 года там вспыхнул мятеж. Харрисон читал сообщения агентства Гавас о том, что немецкие летчики разбомбили несколько деревень в баскских провинциях. Харрисон вспомнил монаха Мелитона и ребятишек, игравших на площадке у церкви.

Через несколько дней в английской газете появилось обращение, подписанное священниками, художниками, писателями, — помочь сиротам Испании.

Профессор Харрисон позвонил в транспортную контору и вежливо уведомил ее, что раздумал уезжать в Индию. Путь его лежал в Испанию, где шла гражданская война.

Назад: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ВСТРЕЧА

Дальше: Глава вторая. Ожидание