Книга: Чарльз Диккенс. Собрание сочинений в 30 томах. Том 12

Назад: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Дальше: ОДЕРЖИМЫЙ ИЛИ СДЕЛКА С ПРИЗРАКОМ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

С той ночи, как вернулся Элфред, мир постарел на шесть лет. Теплый осенний день склонялся к закату, только что прошел сильный ливень. Солнце внезапно выглянуло в прорыв между тучами, и древнее поле битвы, ослепительно и весело сверкнув ему навстречу одной из своих зеленых площадок, просияло ответным приветствием, разлившимся по всей округе, как будто вспыхнул вдруг радостный огонь маяка и ему ответили сотни других огней.

Как хороши были эти просторы, пылающие в солнечном свете, как чудесно было это роскошное пламя, словно вестник неба, озарившее все вокруг! Лес, дотоле казавшийся темной массой, открылся во всем разнообразии своих красок — желтой, зеленой, коричневой, красной — и своих деревьев с дождевыми каплями, сверкающими на листьях и искрящимися при падении. Пламенеющий яркой зеленью луг еще минуту назад казался слепым, а сейчас вновь обрел зрение и смотрел вверх, на ясное небо. Нивы, живые изгороди, заборы, усадьбы, скученные крыши, церковная колокольня, речка, водяная мельница — все, улыбаясь, выступило из хмурой мглы. Птички нежно щебетали, цветы поднимали свои поникшие головки, свежие ароматы исходили от обновленной земли; голубое пространство вверху ширилось и растекалось, и вот уже косые лучи солнца насмерть пронзили хмурую гряду облаков, замешкавшуюся в бегстве, и радуга, душа всех красок, украшающих землю и небо, широко раскинула свою величественную триумфальную арку.

В этот час маленькая придорожная гостиница, уютно притулившаяся под огромным вязом, чей мощный ствол был окружен удобной скамьей для отдыхающих, особенно приветливо — как и подобает общественному зданию, — обращала свой фасад к путешественнику, соблазняя его многими немыми, но выразительными обещаниями радушного приема. Высоко на дереве ярко-красная вывеска с золотыми буквами, сиявшими на солнце, игриво поглядывала на прохожего из-за зеленых веток, словно жизнерадостное личико, и сулила ему хорошее угощение. Колода, полная чистой, свежей воды, и земля под нею, усеянная клочками душистого сена, манили каждую проходившую здесь лошадь, и та настораживала уши. Малиновые шторы на окнах нижних комнат и чистые белые занавески на окнах маленьких спален во втором этаже с каждым дуновением ветерка, казалось, призывно кивали: "Войдите!" На ярко-зеленых ставнях надписи, начертанные золотом, повествовали о пиве и эле, о добрых винах и мягких постелях, и там же красовалось выразительное изображение коричневого кувшина с пеной, бьющей через край. На подоконниках стояли цветущие растения в ярко-красных горшках, красиво подчеркивавших белизну стен, а сумрак за входной дверью пестрили блики света, отраженного блестящей поверхностью бутылок и оловянных пивных кружек.

На пороге стоял сам хозяин гостиницы, который был под стать своему заведению: хоть и невысокий ростом, он был толст и широк в плечах, а стоял, заложив руки в карманы и слегка расставив ноги, — словом, всем своим видом выражая полное удовлетворение состоянием своего винного погреба и непоколебимую уверенность (слишком спокойную и твердую, чтобы стать чванством) во всех прочих достоинствах своей гостиницы. Изобильная влага, проступавшая всюду после недавнего дождя, была ему очень по душе. Ведь ничто вокруг сейчас не испытывало жажды. Несколько тяжелоголовых георгин, глядевших через забор опрятного, хорошо расчищенного сада, поглотили столько жидкости, сколько могли вместить, — пожалуй, даже немного больше, — и выпивка подействовала на них довольно скверно; зато шиповник, розы, желтофиоль, цветы на окнах и листья на старом вязе сияли, как воздержанные собутыльники, которые выпили не больше, чем это было для них полезно, отчего лучшие их качества засияли еще ярче. Осыпая вокруг себя землю росистыми каплями, они как бы щедро расточали невинное искрометное веселье, украшавшее все вокруг, и увлажняли даже те забытые уголки, куда и сильный дождь проникает лишь редко, но никому этим не вредили.

Когда эта сельская гостиница начала свое существование, ее снабдили необычной вывеской. Ей дали название "Мускатная терка". А под этими словами, заимствованными из домашнего обихода, на той же рдеющей доске высоко на дереве и такими же золотыми буквами было написано: "Бенджамин Бритен".

Взглянув еще раз на человека, стоявшего в дверях, и присмотревшись внимательнее к его лицу, вы, наверно, угадали бы, что это не кто иной, как сам Бенджамин Бритен, естественно изменившийся с течением времени, но — к лучшему, и поистине приятный хозяин гостиницы.

— Миссис Бритен что-то запоздала, — сказал мистер Бритен, глядя на дорогу. — Пора бы и чай пить.

Но никакой миссис Бритен не появлялось, поэтому он не спеша вышел на дорогу и с величайшим удовлетворением устремил взор на свой дом.

— В такой вот гостинице, — молвил Бенджамин, — я хотел бы останавливаться, если бы не сам держал ее.

Потом он направился к садовой ограде и осмотрел георгины. Они в свою очередь смотрели на него, беспомощно и осовело повесив головы и подрагивая, когда с них падали тяжелые капли влаги.

— За вами придется поухаживать, — сказал Бенджамин. — Не забыть сказать ей об этом. Долго же она не едет!

Прекрасная половина мистера Бритена, очевидно, была наиболее прекрасной из его половин, ибо другая его половина — он сам — чувствовала себя совершенно заброшенной и беспомощной без первой.

— У нее как будто не так уж много дела, — сказал Бен. — Правда, после рынка ей надо было похлопотать кое о чем, но на это много времени не уйдет. А, вот она наконец!

И правда, на дороге, стуча колесами, показалась повозка, в которой на козлах торчал мальчик, заменявший кучера, а на сиденье со спинкой, заваленная множеством корзин и свертков, с огромным зонтом за плечами, промокшим насквозь и раскрытым для просушки, восседала полная женщина средних лет, сложив обнаженные до локтей руки на корзине, стоявшей у нее на коленях, — женщина, чье веселое, добродушное лицо, дышащее довольством, и неуклюжая фигура, качавшаяся из стороны в сторону в лад с толчками повозки, даже на расстоянии пробуждали какие-то давние воспоминания. Этот исходивший от нее аромат былых дней не ослабел и тогда, когда она приблизилась; а как только лошадь остановилась перед "Мускатной теркой", пара обутых в башмаки ног высунулась из повозки и, ловко проскользнув между протянутыми руками мистера Бритена, тяжело опустилась на дорожку, причем башмаки эти не могли принадлежать никому, кроме Клеменси Ньюком.

Они и, правда, принадлежали ей, и она стояла в них, в этих башмаках, румяная и довольная, а лицо ее было промыто до такого же яркого блеска, как и в минувшие времена, но локти стали совсем гладкими — теперь на них даже виднелись ямочки, говорившие о том, как расцвела ее жизнь.

— Как ты поздно, Клеменси! — сказал мистер Бритен.

— Да видишь ли, Бен, у меня была куча дел! — ответила она, заботливо следя за тем, чтобы все ее свертки и корзинки были благополучно перенесены в дом. — Восемь, девять, десять… где же одиннадцатая? Ах, моя корзинка одиннадцатая! Все на месте! Убери лошадь, Гарри, и если она опять будет кашлять, дай ей вечером горячего пойла из отрубей. Восемь, девять, десять… Где же одиннадцатая? Ах, я забыла, все на месте! Как дети, Бен?

— Резвятся, Клемми, резвятся.

— Дай им бог здоровья, деточкам нашим! — сказала миссис Бритен, снимая шляпу, обрамлявшую ее круглое лицо (супруги уже перешли в буфетную), и приглаживая ладонями волосы. — Ну, поцелуй же меня, старина!

Мистер Бритен с готовностью повиновался.

— Кажется, я сделала все, что нужно, — промолвила миссис Бритен, роясь в карманах и вытаскивая наружу целую кипу тонких книжек и смятых бумажек с загнутыми уголками. — По всем счетам заплатила… Брюкву продала, счет пивовара проверила и погасила… трубки для курильщиков заказала, семнадцать фунтов четыре шиллинга внесла в банк. А насчет платы доктору Хитфилду за то, что он принимал у меня маленькую Клем, ты, конечно, догадываешься, Бен, — он опять не хочет брать денег.

— Так я и думал, — проговорил Бен.

— Да. Он говорит, что сколько бы у нас ни было детей, Бен, он никогда не возьмет с нас ни полпенни. Даже если их десятка два народится.

Лицо у мистера Бритена стало серьезным, и он уставился на стену.

— Ну разве это не любезно с его стороны? — сказала Клеменси.

— Очень, — согласился мистер Бритен. — Но к подобной любезности я не стал бы прибегать слишком часто.

— Конечно, — отозвалась Клеменси. — Конечно, нет. А еще пони… продала его за восемь фунтов и два шиллинга. Недурно, а?

— Очень хорошо, — сказал Бен.

— Ну, я рада, что ты доволен! — воскликнула его жена. — Так я и думала, и, пожалуй, это все, а значит, кончаю письмо и остаюсь известная вам К. Бритен… Ха-ха-ха! Вот! Забери все бумаги и спрячь их под замок. Ах! Подожди минутку! Надо наклеить на стену вот это печатное объявление. Оно еще совсем сырое, только что из типографии. Как приятно пахнет!

— Насчет чего это? — спросил Бен, рассматривая объявление.

— Не знаю, — ответила ему жена, — я не читала.

— "Продается с торгов… — начал читать хозяин "Мускатной терки"…если окажется непроданным до назначенного срока…"

— Так всегда пишут, — сказала Клеменси.

— Да, но не всегда пишут вот что, — отозвался он. — Слушай-ка: "Жилой дом" и проч., "службы" и проч., "ягодники" и проч., "ограда" и проч., "господа Сничи и Крегс" и проч., "красивейшая часть незаложенного собственного имения Майкла Уордна, эсквайра, намеревающегося продлить свое пребывание за границей".

— Намеревающегося продлить свое пребывание за границей! — повторила Клеменси.

— Так тут написано, — проговорил Бритен. — Видишь?

— А я еще сегодня слышала, как в старом доме прошел слушок, будто вскоре от нее должны прийти вести — и более радостные и более подробные, чем раньше! — сказала Клеменси, горестно качая головой и похлопывая себя по локтям, должно быть потому, что воспоминания о прежней жизни пробудили в ней старые привычки. — Ай-ай-ай! Тяжело у них будет на сердце, Бен!

Мистер Бритен испустил вздох, покачал головой и сказал, что ничего в этом не понимает и давным-давно уже не пытается понять. Сделав это замечание, он принялся наклеивать объявление на окно с внутренней стороны. Клеменси после недолгих безмолвных размышлений поднялась, разгладила морщины на своем озабоченном челе и убежала взглянуть на детей.

Надо признать, что хозяин "Мускатной терки" питал глубокое уважение к своей супруге, но он по-прежнему относился к ней снисходительно, и Клеменси чрезвычайно забавляла своего мужа. Он очень удивился бы, скажи ему кто-нибудь, что ведь это она ведет все хозяйство и своей неуклонной бережливостью, прямотой, добродушием, честностью и трудолюбием сделала его зажиточным человеком. Такие деятельные натуры никогда не говорят о своих заслугах, и очень часто видишь (на всех ступенях общественной лестницы), как их оценивают по их же собственной скромной мерке, в то же время неразумно восхищаясь поверхностным своеобразием и оригинальностью тех людей, чья внутренняя ценность так невысока, что если бы мы поглубже заглянули к ним в душу, то покраснели бы за то, что приравняли их к первым!

Мистеру Бритену было приятно думать о том, как он снизошел до Клеменси, женившись на ней. Она служила ему вечным доказательством доброты его сердца и кротости его характера, и если оказалась отличной женой, то в этом он видел подтверждение старой поговорки: "Добродетель в себе самой таит награду".

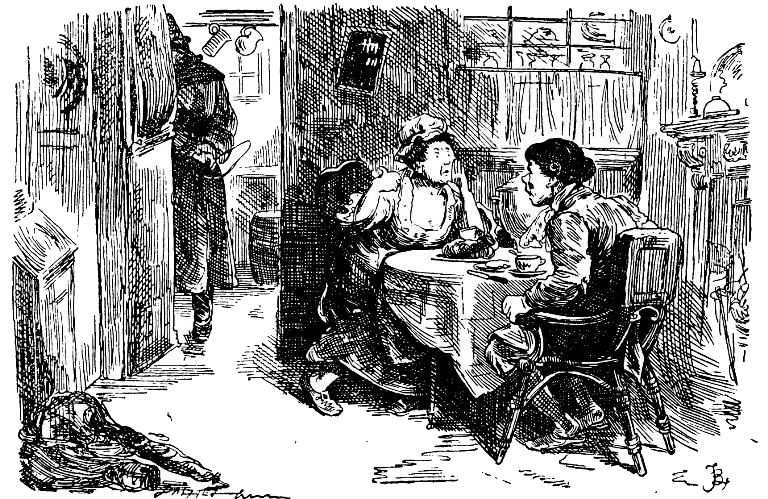

Он только что кончил наклеивать объявление, а оправдательные документы, касавшиеся всего, что сделала и этот день Клеменси, спрятал под замок, в шкаф для посуды, — все время посмеиваясь над деловыми способностями жены, и тут она сама вернулась с известием, что оба маленьких Бритена играют в каретном сарае под присмотром некоей Бетси, а маленькая Клем спит, "как картинка", после чего супруги уселись за столик пить чай, поджидавший прихода хозяйки. Они сидели в маленькой, очень опрятной буфетной, где, как и подобает, было множество бутылок и стаканов, где внушительные часы точно показывали время (половину шестого), где все стояло на своем месте и было донельзя начищено и натерто.

— Первый раз присела за весь день, — сказала миссис Бритен, глубоко вздохнув с таким видом, словно она уселась на целый вечер, но немедленно вскочив, чтобы подать мужу чашку чаю и намазать ему хлеб маслом. — Это объявление так живо напомнило мне о прежних временах!

— А, — произнес мистер Бритен, держа блюдце, как устрицу, и, как устрицу, проглатывая его содержимое.

— Через этого самого мистера Майкла Уордна, — сказала Клеменси, мотнув головой в сторону объявления о продаже, — я потеряла место.

— И заполучила мужа, — добавил мистер Бритен.

— Да, тоже через него, — согласилась Клеменси, — и я премного благодарна ему за это.

— Человек — раб привычки, — сказал мистер Бритен, глядя на жену поверх своего блюдца. — Как-то так вышло, что я привык к тебе, Клем, ну и увидел, что не могу без тебя обойтись. Так что мы с тобой взяли да и поженились. Ха-ха! Мы с тобой! Кто бы мог подумать!

— Да уж, кто бы мог подумать? — вскричала Клеменси. — Это было очень благородно с твоей стороны. Бен.

— Ну, что ты! — возразил мистер Бритен с самоотверженным видом. — Тут и говорить не о чем.

— Нет, это так, Бен! — простодушно молвила его жена. — Я, право же, так думаю, и я очень тебе благодарна. Ах! — Она снова взглянула на объявление. Ты помнишь, когда узнали, что она ушла, моя милочка, и даже след ее простыл, я не смогла удержаться и все рассказала, столько же ради нее, сколько ради них; да и можно ли было удержаться?

— Во всяком случае, ты все рассказала, — заметил ее муж.

— А доктор Джедлер, — продолжала Клеменси, поставив на стол свою чашку и задумчиво глядя на объявление, — в горе и гневе выгнал меня из дому! За всю свою жизнь я ничем так не была довольна, как тем, что не сказала ему тогда ни одного дурного слова и что не было у меня к нему никакого дурного чувства даже в то время; а ведь потом он сам искренне раскаялся. Как часто он сидел в этой комнате и все твердил мне, что жалеет о своем поступке, и в последний раз это было как раз вчера, когда тебя не было дома. Как часто он сидел в этой самой комнате и часами говорил со мной о том о сем, притворяясь, будто это ему интересно, а на самом деде — только в память о былых днях и потому, что она любила меня, Бен!

— Да как же ты до этого додумалась, Клем? — спросил ее муж, удивленный тем, что она ясно осознала истину, которая лишь смутно мерещилась его пытливому уму.

— Право, не знаю, — ответила Клеменси, дуя на чай, чтобы остудить его. — Не могу объяснить тебе это, даже пообещай ты мне награду в сто фунтов.

Мистер Бритен, возможно, продолжал бы обсуждать эту метафизическую тему, если бы Клеменси вдруг не увидела в дверях за его спиной некий реальный факт в образе джентльмена, который носил плащ и сапоги, как все, кто путешествует верхом. Он как будто внимательно прислушивался к разговору и не спешил прервать его.

Тут Клеменси поспешно встала. Мистер Бритен тоже встал и поклонился гостю.

— Не хотите ли пройти наверх, сэр? Наверху есть очень хорошая комната, сэр.

— Благодарю вас, — сказал незнакомец, устремив пристальный взгляд на жену мистера Бритена. — Можно мне войти сюда?

— Конечно, сэр, войдите, если желаете, — ответила Клеменси, приглашая его войти. — Что вам будет угодно потребовать, сэр?

Незнакомец заметил объявление и начал читать его.

— Прекрасное имение, сэр, — заметил мистер Бритен.

Тот не ответил, но, кончив читать, обернулся и опять взглянул на Клеменси с таким же любопытством, как и раньше.

— Вы спросили меня… — начал он, не сводя с нее глаз.

— Что вам угодно заказать, сэр? — повторила Клеменси, поглядывая на него в свою очередь.

— Если вы дадите мне глоток эля, — ответил он, переходя к столу у окна, — и позволите выпить его здесь, не мешая вашему чаепитию, я буду вам очень благодарен.

Не тратя лишних слов, он сел и начал смотреть в окно. Это был стройный, хорошо сложенный человек во цвете лет. Лицо его, очень загорелое, было обрамлено густыми темными волосами, и он носил усы. Когда ему подали пиво, он налил себе стакан, любезно выпил за "процветание этого дома" и, поставив стакан на стол, добавил:

— Это новый дом, не правда ли?

— Не особенно новый, сэр, — ответил мистер Бритен.

— Ему лет пять или шесть, — сказала Клеменси, нарочито отчетливо произнося слова.

— Когда я вошел, мне показалось, что вы говорили о докторе Джедлере, сказал незнакомец. — Это объявление напоминает мне о нем, потому что я случайно кое-что знаю о той истории, и по слухам и со слов одних моих знакомых… А что, старик жив?

— Да, он жив, сэр, — ответила Клеменси.

— Очень изменился?

— С каких пор, сэр? — спросила Клеменси необыкновенно подчеркнуто и выразительно.

— С тех пор, как его дочь… ушла.

— Да! С тех пор он очень изменился, — ответила Клеменси. — Он поседел и постарел и вообще уже не тот, что был, но, кажется, он теперь счастлив. С тех пор он помирился со своей сестрой и очень часто ездит к ней в гости. Это сразу же хорошо повлияло на него. Вначале он был совсем убит — прямо сердце кровью обливалось, когда, бывало, видишь, как он бродит и ропщет на жизнь; но спустя год-два он очень изменился к лучшему и стал часто говорить о своей ушедшей дочери, хвалит ее, да и жизнь вообще тоже! И он без устали твердит, со слезами на глазах, бедняга, какая она была красивая и хорошая. Он тогда уже простил ее. Это было примерно в то время, когда мисс Грейс вышла замуж. Помнишь, Бритен?

Мистер Бритен помнил это очень хорошо.

— Так, значит, сестра ее вышла замуж… — промолвил незнакомец. Немного помолчав, он спросил: — За кого?

Клеменси едва не опрокинула чайного подноса, так она разволновалась.

— Разве вы ничего не слыхали? — спросила она.

— Хотелось бы услышать, — ответил он, снова наполнив стакан и поднося его к губам.

— Ах! История это длинная, если рассказывать ее как следует, — сказала Клеменси и, опустив подбородок на левую ладонь, а правой рукой поддерживая левый локоть, покачала головой и, казалось, устремила взор назад, в прошлое, с тем же задумчивым выражением, с каким люди часто смотрят на огонь в очаге. — Это, право же, длинная история.

— А что, если рассказать ее вкратце? — предложил незнакомец.

— Если рассказать ее вкратце, — повторила Клеменси все тем же задумчивым тоном, как будто не обращаясь к собеседнику и не сознавая, что у нее есть слушатели, — что же тогда рассказывать? Что ее сестра и бывший жених горевали вместе и вместе вспоминали о ней, как об умершей; что они очень жалели ее и никогда не осуждали; что они напоминали друг другу о том, какая она была, и оправдывали ее — вот и все! Но об этом все знают. Уж я-то знаю, во всяком случае. Кому и знать, как не мне, — добавила Клеменси, вытирая глаза рукой.

— И вот… — понукал ее незнакомец.

— И вот, — продолжала Клеменси, машинально подхватив его слова и не изменив ни позы, ни выражения лица, — и вот они в конце концов поженились. Они поженились в день ее рождения — этот день будет как раз завтра, — и свадьба была очень тихая, очень скромная, но живут они очень счастливо. Как-то раз вечером, гуляя по саду, мистер Элфред сказал: "Грейс, пусть день рождения Мэрьон будет днем нашей свадьбы". Так и сделали.

— Значит, они счастливы в браке? — спросил незнакомец.

— Да, — ответила Клеменси. — Счастливей и быть нельзя. Одно только это горе у них и есть.

Она подняла голову, как бы внезапно вернувшись к действительности, и быстро взглянула на незнакомца. Увидев, что он отвернулся к окну и, кажется, погрузился в созерцание расстилавшейся перед ним дали, она принялась делать отчаянные знаки своему супругу: то показывала пальцем на объявление, то шевелила губами, словно все вновь и вновь и весьма выразительно повторяя ему одно и то же слово или фразу. Она не издавала ни звука, а ее немые жесты, как и почти все ее движения вообще, были чрезвычайно своеобразны; поэтому непостижимое поведение жены довело мистера Бритена до отчаяния. Он таращил глаза на стол, на незнакомца, на ложки, на жену… следил за ее пантомимой взором, полным глубокого изумления и замешательства… спрашивал ее на том же немом языке, грозит ли опасность их имуществу, ему самому или ей… отвечал на ее знаки другими знаками, выражавшими глубочайшее волнение и смущение… следил за движениями ее губ, стараясь угадать ее слова, произносил вполголоса: "малый гордый?", "мак у лорда?", "мелкий орден?" и все-таки не мог догадаться, что именно она хочет сказать.

В конце концов Клеменси отказалась от своих безнадежных попыток сообщить что-то мужу и, тихонько подвинув свой стул поближе к незнакомцу, сидела, как будто опустив глаза, но в действительности то и дело бросала на него внимательные взгляды, словно ожидая от него еще какого-нибудь вопроса. Ей не пришлось долго ждать, ибо он вскоре заговорил:

— А что произошло с девушкой, после того как она ушла? Ее родные, вероятно, знают об этом? Клеменси покачала головой.

— Я слышала, — сказала она, — будто доктор Джедлер, должно быть, знает о ней больше, чем говорит. Мисс Грейс получала письма от сестры, в которых та писала, что она здорова и счастлива и стала еще счастливее, когда узнала, что мисс Грейс вышла замуж за мистера Элфреда; и мисс Грейс отвечала на эти письма Но все-таки жизнь и судьба мисс Мэрьон окутаны тайной, которая не раскрыта до сих пор и которую… Она запнулась и умолкла.

— И которую? — повторил незнакомец.

— Которою, по-моему, только один-единственный человек мог бы раскрыть, — докончила Клеменси, часто дыша.

— Кто бы это мог быть? — спросил незнакомец.

— Мистер Майкл Уордн! — чуть не взвизгнула Клеменси, тем самым напрямик высказав мужу то, что перед этим лишь старалась дать ему понять, и одновременно показывая Майклу Уордну, что его узнали. — Вы помните меня, сэр? — спросила Клеменси, дрожа от волнения. — Я сейчас поняла, что помните! Вы помните меня в тот вечер в саду? Ведь это я была с нею.

— Да. Это были вы, — подтвердил он.

— Я самая, сэр, — подхватила Клеменси. — Никто, как я. А это, позвольте вам представить, мой муж. Бен, милый Бен, беги к мисс Грейс… беги к мистеру Элфреду. — беги куда-нибудь. Бен! Приведи сюда кого-нибудь, да поскорей!

— Стойте! — сказал Майкл Уордн, спокойно становясь между дверью и Бритеном. — Что вы хотите делать?

— Хочу, чтоб они узнали, что вы здесь, сэр! — вне себя ответила Клеменси, хлопая в ладоши. — Хочу сказать им, что они могут услышать о ней из ваших собственных уст; хочу уверить их, что она не совсем потеряна для них, что она вернется домой обрадовать отца и любящую сестру… и даже свою старую служанку, даже меня, — тут Клеменси ударила себя в грудь обеими руками, — и даст нам взглянуть на ее милое личико! Беги, Бен, беги!

И она по-прежнему толкала его к выходу, а мистер Уордн по-прежнему загораживал дверь, вытянув руку, не рассерженный, но печальный.

— Или, может быть, — сказала Клеменси, проносясь мимо мужа и в волнении хватая мистера Уордна за плащ, — может быть, она уже здесь, может быть, она тут, рядом? Судя по вашему виду, так оно и есть. Дайте же мне взглянуть на нее, сэр, прошу вас! Я нянчила ее. когда она была ребенком. Я видела, как она выросла и стала гордостью всей нашей округи. Я звала ее, когда она была невестой мистера Элфреда. Я старалась предостеречь ее, когда вы соблазняли ее уйти. Я знаю, каким был ее старый родной дом, когда она была его душою, и до чего он изменился с тех пор, как она ушла и пропала. Пожалуйста, сэр, дайте мне поговорить с нею!

Он смотрел на нее сострадательно и немного удивленно, но ничем не выразил своего согласия.

— Она, наверное, и не знает, — продолжала Клеменси, — как искренне они простили ее, как все родные любят ее, как рады они будут увидеть ее опять. Пожалуй, ей боязно вернуться домой. Может быть, она осмелеет, когда увидит меня. Только скажите мне правду, мистер Уордн, она с вами?

— Нет. — ответил он, покачав головой.

Этот ответ, и все его поведение, и черный костюм, и таинственное возвращение, и объявленное во всеуслышание намерение остаться за границей объясняли все. Мэрьон умерла!

Он не противоречил; значит, она умерла! Клеменси села, уронила голову на стол и заплакала.

В этот миг в комнату вбежал седовласый пожилой джентльмен, который совсем запыхался и дышал с таким трудом, что голос его едва можно было признать за голос мистера Сничи.

— Господи, мистер Уордн! — воскликнул поверенный, отводя в сторону Майкла. — Каким ветром принесло… — Но его самого, должно быть, принесло сюда столь сильным ветром, что он не мог продолжать, и лишь после небольшой паузы докончил слабым голосом: — …вас сюда?

— Недобрым ветром, к сожалению, — ответил Майкл Уордн. — Если бы вы слышали, о чем здесь говорили… если бы вы знали, как меня просили и умоляли совершить невозможное… какое смятение и горе я ношу в себе!

— Я догадываюсь обо всем этом. Но зачем вы вообще сюда пришли, дорогой сэр? — спросил Сничи.

— Зачем пришел! Как мог я знать, кто арендует этот дом? Я послал к вам своего слугу, потом сам зашел сюда, потому что этот дом показался мне незнакомым, а мне, естественно, любопытно видеть все — и новое и старое — в родных местах; к тому же я хотел снестись с вами раньше, чем покажусь в городе. Я хотел знать, что будут говорить люди обо мне. По вашему лицу я вижу, что вы можете сказать мне это. Если бы не ваша проклятая осторожность, я уже давно вступил бы во владение своим имуществом.

— Наша "осторожность"! — проговорил поверенный. — Буду говорить за себя и за Крегса — покойного. — Мистер Сничи бросил взгляд на траурную ленту своей шляпы и покачал головой. — Как можете вы осуждать нас, мистер Уордн? Ведь мы условились, что никогда больше не будем поднимать этот вопрос, ибо он был не такого рода, чтобы серьезные и трезвые люди вроде нас (я тогда записал ваше выражение) могли в него вмешиваться. Наша "осторожность" подумать только! Когда мистер Крегс, сэр, сошел в свою почитаемую могилу, искренне веря…

— Я дал торжественное обещание молчать до своего возвращения, когда бы я ни вернулся, — перебил его мистер Уордн, — и сдержал обещание.

— Так вот, сэр, я повторяю, — продолжал мистер Сничи, — что мы тоже обязались молчать. Мы обязались молчать из чувства долга по отношению к себе самим и по отношению к своим многочисленным клиентам, к вам в том числе, а вы были очень скрытны. Не нам было расспрашивать вас относительно столь деликатного предмета. Я кое-что подозревал, сэр; но только шесть месяцев назад узнал правду и убедился, что вы потеряли Мэрьон.

— От кого вы узнали? — спросил клиент.

— От самого доктора Джедлера, сэр, — он в конце концов по своему почину доверил мне эту тайну. Он, он один знал всю правду уже несколько лет.

— И вы знаете ее? — спросил клиент.

— Знаю, сэр! — ответил Сничи. — И у меня есть основания думать, что правду откроют старшей сестре завтра вечером. Ей обещали это. А пока вы, может быть, окажете мне честь пожаловать ко мне домой, ибо в вашем доме вас не ждут. Но чтобы вам опять не попасть в неловкое положение, если вас узнают (хотя вы очень изменились, возможно я и сам не узнал бы вас, мистер Уордн), нам, пожалуй, лучше пообедать здесь и уйти вечером. Здесь можно отлично отобедать, мистер Уордн, и кстати сказать, этот дом принадлежит вам. Я и Крегс (покойный), мы иногда заказывали себе здесь отбивные котлеты, и нас прекрасно кормили. Мистер Крегс, сэр, — сказал Сничи, на мгновение крепко зажмурив глаза и снова открыв их, — был вычеркнут из списков жизни слишком рано.

— Простите, что я не выразил вам соболезнования, — отозвался Майкл Уордн, проводя рукой по лбу, — но сейчас я точно во сне. Мне нужно собраться с мыслями. Мистер Kpeгc… да… мне очень жаль, что вы потеряли мистера Крегса. — Но, говоря это, он смотрел на Клеменси и, видимо, сочувствовал Бену, утешавшему ее.

— Для мистера Крегса, сэр, — заметил Сничи, — жизнь оказалась, к сожалению, не столь простой, как это выходило по его теории, иначе он до сих пор был бы среди нас. Для меня это огромная потеря. Он был моей правой рукой, моей правой ногой, моим правым глазом, моим правым ухом — вот кем был для меня мистер Крегс Без него я парализован. Свой пай в деле он завещал миссис Крегс, ее управляющим, уполномоченным и доверенным. Его имя осталось в нашей фирме до сих пор. Иногда я, как ребенок, пытаюсь делать вид, что он жив. Вы, быть может, заметили, что я обычно говорю за себя и за Крегса-покойного, сэр… покойного, — промолвил чувствительный юрист, вынимая носовой платок.

Майкл Уордн, все время наблюдавший за Клеменси, повернулся к мистеру Сничи, когда тот умолк, и шепнул ему что-то на ухо.

— Ах, бедняжка! — сказал Сничи, качая головой. — Да, она всегда была так предана Мэрьон. Она всегда любила ее от всего сердца. Прелестная Мэрьон! Бедная Мэрьон! Развеселитесь, миссис… теперь вас можно так называть, теперь вы замужем, Клеменси.

Клеменси только вздохнула и покачала головой.

— Полно, полно! Подождите до завтра, — мягко проговорил поверенный.

— Завтра не может вернуть мертвых к жизни, мистер, — всхлипывая, промолвила Клеменси.

— Да, этого "завтра" не может, иначе оно вернуло бы покойного мистера Крегса, — отозвался поверенный. — Но завтра могут обнаружиться кое-какие приятные обстоятельства; может прийти некоторое утешение. Подождите до завтра!

И Клеменси, пожимая его протянутую руку, сказала, что подождет; а Бритен, совсем упавший духом при виде своей расстроенной жены (ему уже мерещилось, что и все его дела пришли в расстройство), сказал, что это правильно, после чего мистер Спичи и Майкл Уордн пошли наверх и там вскоре начали беседовать, но так тихо, что голоса их были не слышны за стуком тарелок и блюд, шипением жира на сковороде, бульканьем в кастрюлях, глухим монотонным скрежетом вертела (прерывавшимся по временам страшным щелканьем: казалось, вертел в приступе головокружения смертельно поранил себе голову) и прочими кухонными шумами предобеденных приготовлений.

Следующий день выдался ясный, безветренный, и нигде осенние краски не были так хороши, как в тихом плодовом саду, окружавшем докторский дом. Снега многих зимних ночей растаяли на этой земле, увядшие листья многих летних дней отшуршали на ней с тех пор, как Мэрьон бежала. Крыльцо, обвитое жимолостью, зеленело снова, деревья отбрасывали на траву густые изменчивые тени, все окружающее казалось спокойным и безмятежным, как всегда; но где же сейчас была сама Мэрьон?

Не здесь… Не здесь… И будь она здесь, в своем старом родном доме, это показалось бы еще более странным, чем вначале казался этот дом без нее. Но на ее прежнем месте сидела женщина, чья любовь никогда не покидала Мэрьон, в чьей преданной памяти она оставалась неизменной — юной, сияющей, окрыленной самыми радужными надеждами; в чьем сердце (теперь это было сердце матери — ведь рядом с женщиной играла ее обожаемая дочка), — в чьем сердце она жила, не имея ни соперников, ни преемников; на чьих нежных губах сейчас трепетало ее имя.

Душа далекой девушки глядела из этих глаз — из глаз Грейс, ее сестры, сидевшей вместе со своим мужем в саду в годовщину их свадьбы и дня рождения Элфреда и Мэрьон.

Элфред не сделался великим человеком; он не разбогател; он не забыл родных мест и друзей своей юности; он не оправдал ни одного из давних предсказаний доктора. Но когда он тайно и неустанно делал добро, посещая жилища бедняков, сидел у одра больных, повседневно видел расцветающие на окольных тропинках жизни кротость и доброту — не раздавленные тяжкой стопой нищеты, но упруго выпрямляющиеся на ее следах и скрашивающие ее путь, — он с каждым годом все лучше познавал и доказывал правильность своих прежних убеждений. Жизнь его, хоть она и была тихой и уединенной, показала ему, как часто люди и теперь, сами того не ведая, принимают у себя ангелов, как и в старину, и как самые, казалось бы, жалкие существа — даже те из них, что на вид гадки и уродливы и бедно одеты, — испытав горе, нужду и страдания, обретают просветление и уподобляются добрым духам с ореолом вокруг головы.

Быть может, такая вот жизнь его на изменившемся поле битвы была более ценной, чем если бы он, не зная покоя, состязался с другими на пути тщеславия; и он был счастлив со своей женой, милой Грейс.

А Мэрьон? Или он забыл ее?

— С тех пор время летело быстро, милая Грейс, — сказал он (они только что говорили о памятной ночи), — а между тем кажется, будто это случилось давным-давно. Мы ведем счет времени по событиям и переменам внутри нас. Не по годам.

— Однако уже и годы прошли с того дня, как Мэрьон покинула нас, возразила Грейс. — Шесть раз, милый мой муж, считая сегодняшний, сидели мы здесь в день ее рождения и говорили о ее радостном возвращении, — ведь мы так страстно ожидали его, а оно все откладывалось. Ах, когда же она вернется? Когда?

Глаза ее наполнились слезами, а муж внимательно взглянул на нее и, подойдя ближе, сказал:

— Но, милая, Мэрьон писала тебе в прощальном письме, которое она оставила на твоем столе, а ты перечитывала так часто, что пройдут многие годы, прежде чем она сможет вернуться. Ведь так?

Грейс вынула письмо, спрятанное у нее на груди, поцеловала его и сказала:

— Да.

— Она писала, что все эти годы, как бы она ни была счастлива, она будет мечтать о том времени, когда вы встретитесь и все разъяснится; она умоляла тебя ждать этого, веря и надеясь, что ты послушаешься ее. Ведь так написано в том письме, не правда ли, милая?

— Да, Элфред.

— И в каждом письме, написанном ею с тех пор?

— Не считая последнего, которое я получила несколько месяцев назад: в нем она говорит о тебе и добавляет, что ты знаешь нечто такое, о чем я узнаю сегодня вечером.

Он посмотрел на солнце, быстро опускавшееся к горизонту, и сказал, что тайну ей откроют на закате.

— Элфред! — промолвила Грейс и с серьезным лицом положила ему руку на плечо, — в этом письме, в этом старом письме, которое, как ты сказал, я перечитывала так часто, написано еще кое-что; об этом я никогда не говорила тебе. Но нынче, милый мой муж, когда назначенный час близок и вся наша жизнь как будто умиротворяется и затихает вместе с угасающим днем, я не могу хранить это в тайне.

— Что же это, милая?

— Уходя, Мэрьон написала мне в прощальном письме, что когда-то ты поручил ее мне, а теперь она поручает мне тебя, Элфред. При этом она просила и умоляла меня, ради моей любви к ней и к тебе, не отвергать тех чувств, которые, как она думала (знала, по ее словам), ты перенесешь на меня, когда свежая рана заживет, просила не отвергать их, но поощрять и ответить на них взаимностью.

— И тем самым вернуть мне гордость и счастье, Грейс. Так она написала?

— Она хотела сказать, что это я буду счастлива и горда твоей любовью, ответила ему жена, и он обнял ее.

— Слушай, что я скажу тебе, милая! — промолвил он. — Нет, слушай меня вот так! — И он нежно прижал ее поднятую голову к своему плечу. — Я знаю, почему я до сих пор ничего не слыхал об этих строках, я знаю, почему до сих пор ни намека на них не было ни в одном твоем слове или взгляде. Я знаю, почему мою Грейс, хоть она и была мне верным другом, оказалось так трудно склонить на брак со мной. И, зная это, родная моя, я знаю, как драгоценно то сердце, что сейчас бьется на моей груди!..

Он прижимал ее к сердцу, а она плакала, но не от горя. Немного помолчав, он опустил глаза, взглянул на девочку, которая сидела у их ног, играя корзиночкой с цветами, и сказал ей:

— Посмотри на солнышко. Какое оно золотое и красное!

— Элфред! — сказала Грейс, быстро поднимая голову при этих словах. — Солнце заходит. Ты не забыл о том, что я должна узнать, прежде чем оно зайдет?

— Ты узнаешь правду о Мэрьон, дорогая моя, — ответил он.

— Всю правду, — с мольбой проговорила она. — Не надо больше ничего скрывать от меня. Ты это обещал. Ведь так?

— Да, — ответил он.

— В день рождения Мэрьон, прежде чем зайдет солнце. А ты видишь, Элфред? Оно вот-вот зайдет.

Он обвил рукой ее талию и, пристально глядя ей в глаза, промолвил:

— Не я должен открыть тебе правду, милая Грейс. Ты услышишь ее из других уст.

— Из других уст? — едва слышно повторила она.

— Да. Я знаю твое верное сердце, я знаю, как ты мужественна, я знаю, что одного слова достаточно, чтобы тебя подготовить. Ты права: час настал. Пора! Скажи мне, что сейчас у тебя хватит твердости перенести испытание… неожиданность… потрясение, ибо вестник ждет у ворот.

— Какой вестник? — проговорила она. — И какие вести он несет?

— Я дал слово не говорить ничего больше, — ответил он, не отрывая от нее глаз. — Ты, быть может, понимаешь меня?

— Боюсь понять, — ответила она. Лицо его отражало такое волнение, хотя глаза казались спокойными, что это испугало ее. Вся дрожа, она снова прижалась лицом к ею плечу и умоляла его подождать хоть минуту.

— Мужайся, милая моя жена! Если ты достаточно тверда, чтобы встретить вестника, вестник ждет у ворот. Сегодня день рождения Мэрьон, и солнце уже заходит. Мужайся, мужайся, Грейс!

Она подняла голову и, глядя на него, сказала, что теперь готова. И когда она стояла и смотрела вслед уходящему мужу, лицо ее было так похоже на лицо Мэрьон, каким оно было в последние дни перед ее уходом, что это казалось каким-то чудом. Элфред увел с собой дочку. Грейс позвала ее (девочка была тезкой далекой сестры) и прижала к своей груди. Но вот мать отпустила ее, и девочка побежала за отцом, а Грейс осталась одна.

Она не знала, чего боялась и на что надеялась, но стояла, не двигаясь с места и не отрывая глаз от крыльца, на которое поднялись ее муж и дочка перед тем, как войти в комнаты.

Ах, кто это выступил из темного входа в дом и стал на пороге? Эта девушка в белом платье, шуршащем на вечернем ветерке, эта головка, лежащая на груди отца и прижавшаяся к его любящему сердцу! О боже! Что это? Видение? Или это Мэрьон, живая, с криком вырвалась из объятий старика и, протянув руки, переполненная беспредельной любовью, устремилась к Грейс и бросилась в ее объятия?

— О Мэрьон, Мэрьон! О сестра моя! О любовь моего сердца! О радость, невыразимая радость и счастье снова встретиться с тобой!

Да, это был не сон, не призрак, вызванный надеждой и страхом, но сама Мэрьон, чудесная Мэрьон! Такая прекрасная, такая счастливая, такая не тронутая ни заботами, ни испытаниями, полная такой возвышенной и вдохновенной прелести, что в этот миг, когда заходящее солнце ярко осветило ее лицо, она казалась духом, посетившим землю с благой вестью.

Прижимаясь к сестре, упавшей на скамью, Мэрьон склонилась над нею, улыбаясь сквозь слезы, потом стала на колени, обняв ее обеими руками, и, ни на мгновение не сводя глаз с ее лица, озаренная золотым светом заходящего солнца, окутанная тишиной вечера, наконец заговорила, и голос ее был спокоен, тих, ясен и нежен, как этот вечерний час.

— Когда я жила здесь, Грейс, в своем милом родном доме, где опять буду жить теперь…

— Постой, любимая моя! Одно мгновение! О Мэрьон, вновь услышать твой голос!

В первую минуту Грейс была просто не в силах слышать этот столь любимый голос.

— Когда я жила здесь, Грейс, в своем милом родном доме, где опять буду жить теперь, я всей душой любила Элфреда. Я любила его преданно. Я готова была умереть за него, хотя была еще такой юной. В тайниках сердца я никогда не изменяла своей любви к нему, ни на мгновение. Она была мне дороже всего на свете. Хотя это было так давно, и теперь все это уже в прошлом и вообще все изменилось, но мне нестерпима мысль, что ты, которая умеешь так любить, можешь подумать, будто я не любила его искренне. Никогда я не любила его так глубоко, Грейс, как в тот час, когда он уезжал из этого дома в день нашего рождения. Никогда я не любила его так глубоко, милая, как в ту ночь, когда сама ушла отсюда!

Сестра, склонившись над нею, смотрела ей в лицо и сжимала ее в своих объятиях.

— Но, сам того не ведая, — продолжала Мэрьон с нежной улыбкой, — он завоевал другое сердце раньше, чем я поняла, что готова отдать ему свое… Это сердце — твое, сестра моя! — было так переполнено нежностью ко мне, так преданно, так благородно, что таило свою любовь и сумело скрыть эту тайну от всех глаз, кроме моих (нежность и благодарность ведь обострили мое зрение), и это сердце радовалось, жертвуя собой мне. Но я знала о том, что таилось в его глубине. Я знала, какую борьбу оно вынесло, знала, как неизмеримо драгоценно оно для Элфреда и как Элфред почитает его при всей своей любви ко мне. Я знала, в каком я долгу перед этим сердцем. Каждый день я видела перед собой достойный пример. Я знала: то, что ты сделала для меня, Грейс, я могу сделать для тебя, если захочу. Ни разу я не легла спать, не помолившись со слезами о том, чтобы сделать это. Ни разу я не легла спать, не вспомнив о том, что говорил Элфред в день своего отъезда и как верно он сказал (ибо это я знала, зная тебя), что борющиеся сердца каждый день одерживают такие победы, в сравнении с которыми победы на обычных полях битв кажутся совершенно ничтожными. И когда я все больше и больше думала о той великой битве, про которую он говорил, и о том, какое великое терпение мужественно проявляется в ней, тайно от всех, каждый день и каждый час, мой искус казался мне светлым и легким. И тот, кто сейчас видит наши сердца, дорогая, и знает, что в моем сердце нет ни капли горечи и страдания, нет ничего, кроме чистейшего счастья, тот помог мне решить, что я никогда не выйду за Элфреда. Он будет мужем Грейс и моим братом, говорила я себе, если путь мой приведет к этому счастливому концу; но никогда (О Грейс, как я тогда любила его), никогда я не стану его женой!

— О Мэрьон! О Мэрьон!

— Я пыталась казаться равнодушной к нему, — и Мэрьон прижала лицо сестры к своему, — но это мне удавалось с трудом, а ты всегда была его верной сторонницей. Я пыталась даже сказать тебе о своем" решении, но знала, что ты и слушать меня не станешь; ты не смогла бы меня понять. Близилось время его возвращения. Я почувствовала, что мне нужно действовать, прежде чем мы снова станем видеться каждый день. Я понимала, что лучше покончить разом, — лучше одно внезапное потрясение, чем долгие муки для всех нас. Я знала, что, если я уеду, все будет так, как получилось теперь, а ведь это сделало нас обеих такими счастливыми, Грейс! Я написала доброй тете Марте и попросила ее дать мне приют — в то время я не сказала ей всего о себе, но кое-что объяснила, и она охотно согласилась. Когда я уже принимала это решение и внутренне боролась с собой и с любовью к тебе и родному дому, мистер Уордн случайно попал сюда и временно поселился у нас.

— В последние годы я иногда со страхом думала, что не ради него ты ушла! — воскликнула старшая сестра, и лицо ее мертвенно побледнело. — Ты никогда не любила его и вышла за него замуж, жертвуя собой ради меня!

— В то время, — сказала Мэрьон, притянув к себе сестру, — он собирался тайно уехать на долгий срок. Покинув наш дом, он написал мне письмо, в котором откровенно рассказал о своих делах и планах на будущее и сделал мне предложение. По его словам, он видел, что я без радости жду возвращения Элфреда. Мне кажется, он думал, что сердце мое не участвовало в нашей помолвке с Элфредом, или думал, что я когда-то любила его, но потом разлюбила… а когда я старалась казаться равнодушной, он, возможно, считал, что я стараюсь скрыть свое равнодушие… не знаю. Но мне хотелось, чтобы ты считала меня навсегда потерянной для Элфреда, безнадежно утраченной… умершей для него! Ты понимаешь меня, милая?

Сестра внимательно смотрела ей в лицо. Казалось, ею овладели сомнения.

— Я увиделась с мистером Уордном и положилась на его честь; а накануне нашего отъезда открыла ему свою тайну. Он сохранил ее. Ты понимаешь меня, дорогая?

Грейс в смущении смотрела на нее. Она как будто ничего не слышала.

— Милая моя, сестра моя, — промолвила Мэрьон, — сосредоточься хоть на минутку и выслушай меня! Не смотри на меня так странно. Дорогая моя, есть края, где женщины, решив отказаться от неудачной любви или бороться с каким-нибудь глубоким чувством и победить его, уходят в безнадежное уединение и навсегда отрекаются от мира, земной любви и надежд. Тогда эти женщины принимают имя, столь дорогое нам с тобой, и называют друг друга "сестрами". Но есть и другие сестры, Грейс: они живут в широком, не огражденном стенами мире, под вольным небом, в людных местах и, погруженные в суету жизни, стараясь помогать людям, ободрять их и делать добро, приобретают тот же опыт, что и первые, и хотя сердца их по-прежнему свежи и юны и открыты для счастья и путей к счастью, они могут сказать, что битва для них давно кончилась, победа давно одержана. И одна из них — я! Понимаешь ты меня теперь?

Грейс все так же пристально смотрела на нее, не отвечая ни слова.

— О Грейс, милая Грейс, — промолвила Мэрьон, еще нежней и ласковей прижимаясь к груди, от которой была отторгнута так долго, — не будь ты счастливой женой и матерью, не будь у меня здесь маленькой тезки, не будь Элфред — мой милый брат — твоим любимым мужем, откуда снизошло бы ко мне то блаженство, которое я чувствую теперь? Но какой я ушла отсюда, такой и вернулась. Сердце мое не знало иной любви, и руки своей я не отдавала никому. Я девушка, я все та же твоя незамужняя и не помолвленная сестра, твоя родная, преданная Мэрьон, которая любит тебя одну, Грейс, любит безраздельно!

Теперь Грейс поняла сестру. Лицо ее разгладилось, она облегченно зарыдала и, бросившись Мэрьон на шею, все плакала и плакала и ласкала ее, как ребенка.

Немного успокоившись, они увидели, что доктор и его сестра, добрая тетя Марта, стоят поблизости вместе с Элфредом.

— Сегодня печальный день для меня, — проговорила добрая тетя Марта, улыбаясь сквозь слезы и целуя племянниц. — Я принесла счастье всем вам, но потеряла свою дорогую подругу; а что вы можете дать мне взамен моей Мэрьон?

— Обращенного брата, — ответил доктор.

— Да, это, конечно, чего-нибудь стоит, — сказала тетя Марта, — в таком фарсе, как…

— Пожалуйста, не надо, — произнес доктор покаянным тоном.

— Хорошо, не буду! — согласилась тетя Марта. — Но я считаю себя обиженной. Не знаю, что со мной будет без моей Мэрьон, после того как мы с нею прожили вместе целых шесть лет.

— Переезжай сюда и живи с нами, — ответил доктор. — Теперь мы не будем ссориться, Марта.

— А то выходите замуж, тетушка, — сказал Элфред.

— И верно, — подхватила старушка, — пожалуй, не сделать ли предложение Майклу Уордну, который, как я слышала, вернулся домой и после долгого отсутствия изменился к лучшему во всех отношениях. Но вот беда — я знала его еще мальчишкой, а сама я в то время была уже не первой молодости, так что он, чего доброго, не ответит мне взаимностью! Поэтому лучше уж мне поселиться у Мэрьон, когда она выйдет замуж, а до тех пор (могу вас уверить, что ждать придется недолго) я буду жить одна. Что ты на это скажешь, братец?

— Мне очень хочется сказать, что наш мир совершенно нелеп, и в нем нет ничего серьезного, — заметил бедный старый доктор.

— Можешь хоть двадцать раз утверждать это под присягой, Энтони, возразила ему сестра, — никто не поверит, если посмотрит тебе в глаза.

— Зато наш мир полон любящих сердец! — сказал доктор, обнимая младшую дочь и склоняясь над нею, чтобы обнять Грейс, так как он был не в силах различить сестер, — и это серьезный мир, несмотря на всю его глупость, в том числе и мою, а моей глупостью можно было бы наводнить весь земной шар. И всякий раз, как над этим миром восходит солнце, оно видит тысячи бескровных битв, которые искупают несчастье и зло, царящие на полях кровавых битв; а мы должны осторожно судить о мире, да простит нам небо, ибо мир полон священных тайн, и один лишь создатель его знает, что таится в глубине его самого скромного образа и подобия!

Вряд ли неискусное мое перо доставит вам более полное удовольствие, если я опишу подробно и представлю вашему взору блаженство этой семьи, некогда распавшейся, а теперь воссоединенной. Поэтому я не стану рассказывать, как смиренно вспоминал бедный доктор о горе, которое он испытал, когда потерял Мэрьон, и не буду говорить о том, какой серьезной ему теперь казалась жизнь, в которой каждый человек наделен крепко укоренившейся в нем любовью, а также о том, что такой пустяк, как выпадение одной ничтожной единицы из огромного нелепого итога поразило доктора в самое сердце. Не буду рассказывать и о том, как сестра, сострадая его отчаянию, давно уже мало-помалу открыла ему правду, помогла понять сердце дочери, добровольно ушедшей в изгнание, и привела его к этой дочери.

Не расскажу и о том, как Элфреду Хитфилду сказали правду в этом году, как Мэрьон увиделась с ним и обещала ему, как брату, что в день ее рождения Грейс, наконец, узнает все из ее уст.

— Простите, доктор, — сказал мистер Сничи, заглянув в сад, — нельзя ли мне войти?

Но он не стал дожидаться ответа, а подошел прямо к Мэрьон и радостно поцеловал ей руку.

— Будь мистер Крегс еще жив, дорогая мисс Мэрьон, — сказал мистер Сничи, — он проявил бы большой интерес к этому событию. Быть может, он подумал бы, мистер Элфред, что наша жизнь, пожалуй, не так проста, как он полагал, и что не худо бы нам упрощать ее по мере сил — ведь мистера Крегса нетрудно было убедить, сэр. Он охотно поддавался убеждению. Но если он охотно поддавался убеждению, то я… Впрочем, это слабость. Миссис Сничи, душенька (на этот призыв из-за двери появилась миссис Сничи), вы среди старых друзей.

Миссис Сничи, поздравив всех присутствующих, отвела своего супруга в сторону.

— На минуту, мистер Сничи! — сказала она. — Не в моем характере тревожить прах усопших.

— Совершенно верно, душенька, — подтвердил ее супруг.

— Мистер Крегс…

— Да, душенька, он скончался, — сказал Сничи.

— Но я спрашиваю вас, — продолжала его супруга, — помните ли вы тот день, когда здесь устроили вечеринку? Только об этом я и спрашиваю. Если вы его не забыли, и если память не изменила вам окончательно, мистер Сничи, и если вы не совсем ослеплены своей привязанностью, я прошу вас сопоставить сегодняшний день с тем днем, прошу вспомнить, как я тогда просила и умоляла вас на коленях…

— Уж и на коленях, душенька! — усомнился мистер Сничи.

— Да, — подтвердила миссис Сничи убежденным тоном, — и вы это знаете. Я умоляла вас остерегаться этого человека… обратить внимание на его глаза… а теперь я прошу вас сказать, была я права или нет, и знал ли он в то время тайны, о которых не хотел говорить вам, или не знал?

— Миссис Сничи, — шепнул ей на ухо супруг — а вы, сударыня, тогда заметили что-нибудь в моем взгляде?

— Нет! — резко проговорила миссис Спичи. — Не обольщайтесь.

— А ведь в ту ночь, сударыня, — продолжал он, дернув ее за рукав, — мы оба знали тайны, в которые не хотели никого посвящать, и были осведомлены о них в связи со своими профессиональными обязанностями. Итак, чем меньше вы будете говорить об этом, тем лучше, миссис Сничи, и пусть это послужит вам предостережением и побудит вас впредь быть умнее и добрее. Мисс Мэрьон, я привел с собой одну близкую вам особу. Пожалуйте сюда, миссис!

Прикрыв глаза передником, бедная Клеменси медленно подошла в сопровождении своего супруга, совершенно удрученного тяжелым предчувствием: ему казалось, что если жена его предастся отчаянию, "Мускатной терке" конец.

— Ну, миссис, — произнес поверенный, остановив Мэрьон, бросившуюся к Клеменси, и став между ними, — что с вами такое?

— Что со мной! — вскричала бедная Клеменси.

Но вдруг, изумленная, негодующая и к тому же взволнованная громким возгласом мистера Бритена, они подняла голову и, увидев совсем близко от себя милое незабвенное лицо, впилась в него глазами, всхлипнула, рассмеялась, расплакалась, взвизгнула, обняла Мэрьон, крепко прижала ее к себе, выпустила из своих объятий, бросилась на шею мистеру Сничи и обняла его (к великому негодованию миссис Сничи), бросилась на шею доктору и обняла его, бросилась на шею мистеру Бритену и обняла его и, наконец, обняла себя самое, накинув передник на голову и разрыдавшись под его прикрытием.

Вслед за мистером Сничи в сад вошел какой-то незнакомец, и все это время стоял поодаль у калитки, никем не замеченный, ибо все наши герои были так поглощены собой, что ни на что другое у них внимания не хватало, а если какое и оставалось, то было целиком посвящено восторгам Клеменси. Незнакомец, должно быть, и не желал, чтобы его заметили — он стоял в стороне, опустив голову, и хотя на вид был молодец, казался совершенно подавленным, что особенно бросалось в глаза на фоне всеобщего ликования.

Увидели его только зоркие глаза тети Марты, и, едва заметив его, она тотчас же заговорила с ним. Вскоре она подошла к Мэрьон, стоявшей рядом с Грейс и своей маленькой тезкой, и что-то шепнула ей на ухо, а Мэрьон вздрогнула и как будто удивилась, но, быстро оправившись от смущения, застенчиво подошла к незнакомцу вместе с тетей Мартой и тоже заговорила с ним.

— Мистер Бритен, — сказал между тем поверенный, сунув руку в карман и вынув из него какой-то документ, по-видимому юридический, — поздравляю вас: теперь вы — полноправный и единоличный собственник арендуемого вами недвижимого имущества, точнее — дома, в котором вы в настоящее время живете и содержите разрешенную законом таверну или гостиницу и который носит название "Мускатная терка". Ваша жена потеряла один дом, а теперь приобретает другой, и все это благодаря моему клиенту мистеру Майклу Уордну. В один из этих прекрасных дней я буду иметь удовольствие просить вашего голоса для поддержки нашего кандидата на выборах.

— А если изменить вывеску, это не повлияет на голосование, сэр? спросил Бритен.

— Ни в малейшей степени, — ответил юрист.

— Тогда, — сказал мистер Бритен, возвращая ему дарственную запись, будьте добры, прибавьте к названию гостиницы слова: "и наперсток", а я прикажу написать оба изречения на стене в гостиной — вместо портрета жены.

— И позвольте мне, — послышался сзади них чей-то голос (это был голос незнакомца, а незнакомец оказался Майклом Уордном), — позвольте мне рассказать, какое доброе влияете оказали на меня эти изречения. Мистер Хитфилд и доктор Джедлер, я готов был тяжко оскорбить вас обоих. Не моя заслуга, что этого не случилось. Не скажу, что за эти шесть лет я стал умнее или лучше. Но, во всяком случае, я за это время познал, что такое угрызения совести. У вас нет оснований относиться ко мне снисходительно. Я злоупотребил вашим гостеприимством; однако впоследствии осознал свои заблуждения — со стыдом, которого никогда не забуду, но, надеюсь, и с некоторой пользой для себя, — осознал благодаря той, — он взглянул на Мэрьон, — которую смиренно молил о прощении, когда понял, какая она хорошая и как я недостоин ее. Через несколько дней я навсегда покину эти места. Я прошу вас простить меня. "Поступай с другими так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой! Прощай обиды, не помни зла!"

Время, от которого я узнал, чем окончилась эта повесть и с которым имею удовольствие быть лично знакомым вот уже тридцать пять лет, сообщило мне, небрежно опираясь на свою косу, что Майкл Уордн никуда не уехал и не продал своего дома, но вновь открыл его и радушно принимает в нем гостей, а жену его, красу и гордость всей округи, зовут Мэрьон. Но, как я уже заметил, Время иногда перепутывает события, и я не знаю, насколько ему можно верить.

Назад: ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Дальше: ОДЕРЖИМЫЙ ИЛИ СДЕЛКА С ПРИЗРАКОМ