Книга: Чарльз Диккенс. Собрание сочинений в 30 томах. Том 26

Назад: X Глухие кварталы и закоулки

Дальше: XII Скукотаун

XI

Бродяги

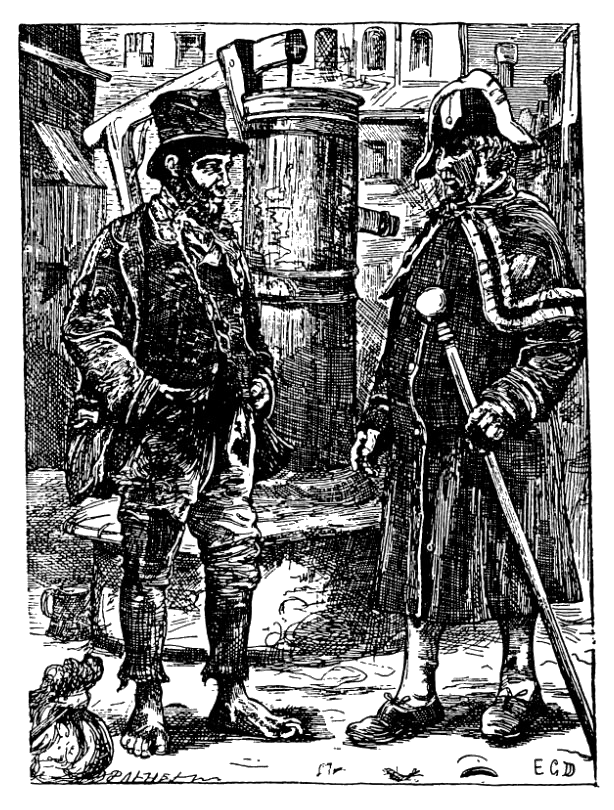

Слово «бродяга», упомянутое случайно в моей последней заметке, заставило меня столь живо представить себе многочисленное бродяжное братство, что едва лишь я отложил перо, как снова испытал потребность взять его в руки и написать кое-что о бродягах, которых я встречал летом на всех дорогах, куда бы ни шел.

Когда бродяга садится отдохнуть на обочине, он свешивает ноги в сухую канаву, а когда он ложится спать, что проделывает весьма часто, он непременно лежит на спине.

Вот, у большой дороги, подставив лицо палящим лучам солнца, на пыльном клочке травы под живой изгородью из терновника, отделяющей рощицу от дороги, лежит и спит мертвым сном бродяга из ордена диких. Он лежит на спине, обратив лицо к небу, а рука в изодранном рукаве небрежно прикрывает лицо. Его узелок (что может быть такое в этом таинственном узелке, ради чего стоило бы таскать его по дорогам?) валяется рядом, а его спутница бодрствует, опустив ноги в канаву и повернувшись спиной к дороге. Ее чепец низко надвинут на лоб, дабы защитить лицо от солнца во время ходьбы, и она, как принято у бродяг, туго стягивает талию чем-то вроде передника. Когда ни увидишь ее в эти минуты отдыха, она почти всегда с вызывающим и угрюмым видом делает что-то со своими волосами или чепцом и поглядывает на вас сквозь пальцы. Днем она редко спит, но готова сидеть сколько угодно рядом с мужчиной. А его склонность ко сну вряд ли можно объяснить тем, что он утомился, неся узелок, ибо она носит его чаще и дольше. Когда они идут, он обыкновенно, угрюмо понурив голову, тяжело шагает впереди, а она со своей ношей тащится сзади. Он к тому же склонен учить ее уму-разуму, каковая черта его характера чаще всего проявляется, когда они сидят на лавке у питейного дома; ее привязанность к нему объясняется, очевидно, именно этой причиной, поскольку, как нетрудно заметить, бедняжка нежнее всего к нему тогда, когда на лице ее видны синяки. Этот бродяжный орден не имеет никаких занятий и блуждает без всякой цели. Такой бродяга назовет себя иногда рабочим с кирпичного завода или пильщиком, но это случается лишь тогда, когда он дает волю фантазии. Он обычно как-то неопределенно рекомендуется человеком, ищущим работу, но он никогда не работал, не работает и не будет работать. Больше всего ему, однако, нравится думать, что вы никогда не работаете (словно он — самый трудолюбивый человек на земле), и если он проходит мимо вашего сада, когда вы любуетесь цветами, вы слышите, как он ворчит, мысленно противопоставляя себя вам: «Ишь бездельник! Таким всегда счастье!»

Вкрадчивый бродяга тоже принадлежит к числу безнадежных и его тоже преследует мысль, что все, что у вас есть, было у вас от рождения и вы для этого палец о палец не ударили, но он менее дерзок. Он остановится у ваших ворот и скажет своей спутнице свойственным ему умильным, просительным тоном, в назидание всякому, кто может услышать его из-за кустов или ставен: «Какое прелестное местечко, не правда ли? Как здесь хорошо! А разве дождешься, чтоб они хоть водицы дали испить таким вот, как мы, бедным, усталым путникам, разбившим ноги о камни? А мы ведь очень благодарны были бы, очень. Очень были бы благодарны, право слово, очень!» У него удивительное чутье на собак, и если у вас во дворе сидит на цепи собака, он ее тоже начинает умасливать тем же тоном смиренной обиды. Прокрадываясь к вам во двор, он замечает: «Ах, какая ты породистая собачка! И ты не зря свой хлеб ешь. Как было бы славно, если б твой хозяин помог бедному скитальцу с женой, которые чужому счастью совсем не завидуют, и уделил бы им что-нибудь из твоих объедков. Ему бы не убыло, а тебе и того меньше. Не лай так на бедняков; они тебе ничего худого не сделали; беднякам и без того плохо живется, их и без того все унижают, не лай же так на них!» Выходя со двора, он обыкновенно испускает глубокий тяжелый вздох и, прежде чем двинуться дальше, окидывает взглядом дорогу и переулок.

Члены обоих этих бродяжных орденов отличаются крепким сложением, и там, где неустанный труженик, у чьих дверей они промышляют и клянчат, получил бы тяжелую лихорадку, они остаются в добром здравии.

Другого вида бродяги встречаются вам в погожий летний день где-нибудь на дороге, где вьется пыль, поднятая морским ветерком, и в голубой дали виднеются за грядой меловых холмов паруса кораблей. Вы с наслаждением идете по дороге и вдруг различаете в отдалении, у подножья крутого холма, через который лежит ваш путь, человека, непринужденно сидящего на изгороди и насвистывающего весело и беззаботно. Приближаясь к нему, вы замечаете, как он соскальзывает с изгороди, перестает свистеть, опускает заломленные поля своей шляпы, начинает ступать с трудом, опускает голову, ссутуливается и являет все признаки глубочайшей тоски. Подойдя к подножью холма и приблизившись к этой фигуре, вы видите перед собой молодого человека в лохмотьях. С трудом передвигая ноги, он движется в том же направлении, что и вы, и так преисполнен своей тяжелой заботой, что не замечает вас до тех самых пор, пока вы почти не поравнялись с ним у начала подъема. Как только он вас заметил, вы тотчас узнаете, какие прекрасные манеры у этого молодого человека и как он речист. О его прекрасных манерах вы можете судить по тому, как почтительно касается он своей шляпы, о его речистости — по тому, как бегло, без единой запинки он говорит. Доверительным тоном, без всяких знаков препинания он произносит: «Прошу прощения сэр за вольность которую позволил себе обратившись к вам на проезжем тракте и надеюсь вы извините человека обносившегося почти до лохмотьев потому что он знавал лучшие времена и случилось это не по его вине а через болезни близких и многие незаслуженные страдания если он позволит себе полюбопытствовать который час».

Вы говорите речистому молодому человеку, который час. Речистый молодой человек, не отставая от вас ни на шаг, начинает снова: «Я сознаю сэр сколь невежливо утруждать дальнейшими расспросами джентльмена гуляющего для собственного удовольствия, но осмелюсь все же осведомиться какая дорога ведет в Дувр и долго ли туда идти?»

Вы сообщаете речистому молодому человеку, что эта дорога ведет прямиком в Дувр и что идти еще миль восемнадцать. Речистый молодой человек ужасно взволнован этим сообщением. «В тяжелом своем состоянии, — говорит он, — я не мог бы рассчитывать добраться в Дувр дотемна когда бы даже на мне были башмаки и ноги мои способны были идти по кремнистой дороге и не были босы в чем любой джентльмен» может самолично удостовериться сэр и позвольте мне такую вольность адресоваться к вам с разговором».

Поскольку речистый молодой человек не отстает от вас ни на шаг и вам трудно не позволить ему такую вольность, он продолжает свою плавную речь: «Сэр я не собираюсь просить у вас милостыни ибо воспитан был лучшей из матерей и не занимаюсь попрошайничеством и если б даже избрал это постыдное ремесло то не сумел бы им прокормиться ибо совсем другому учила меня лучшая из матерей в лучшем семействе хотя и приходится мне теперь обращаться к людям на проезжем тракте, а торговал я принадлежностями для судопроизводства и меня с лучшей стороны знали поверенный по делам казны и стряпчий по делам казны и большинство судей и все законники, но через болезни близких и вероломство друга за которого я поручился, а был он не кто иной как женин брат мой собственный шурин вынужден я оставшись с нежной моей супругой и тремя малыми детьми не просить милостыню ибо я скорее умру от лишений чем стану просить но зарабатывать на дорогу до портового города Дувра где у меня есть весьма почтенный родственник который не только поможет мне но осыпал бы меня золотом сэр а в лучшие времена до того как стряслась со мною эта беда сделал я в минуты досуга не помышляя что понадобится он мне иначе как для собственных моих волос, — здесь речистый молодой человек засовывает руку за пазуху, — этот вот гребешок! Во имя милосердия умоляю вас сэр купить черепаховый гребешок настоящую вещь за любую цену какую сострадание подскажет вам и да снизойдут на вас благословения бездомного семейства что сидит на холодной каменной скамье Лондонского моста и ждет с трепетом сердечным возвращения из Дувра отца и мужа и позвольте мне такую смелость адресоваться к вам и умолять вас приобрести этот гребень!» Но к этому времени вы, будучи хорошим ходоком, оказываетесь уже не под стать речистому молодому человеку, который вдруг останавливается и смачным плевком выражает свое возмущение и одышку.

К концу той же самой прогулки, в тот же самый погожий летний день вы можете повстречать, подходя к какому-нибудь селу или городку, другую разновидность бродяг, воплощенную в примерной супружеской паре, чей единственный просчет состоит, очевидно, в том, что все свои небольшие сбережения они целиком издержали на мыло. Это мужчина и женщина, невероятно чистые на вид — Джон Андерсон, в короткой холщовой блузе, на которой осела изморозь, подобная седине, в сопровождении миссис Андерсон. Джон выставляет напоказ изморозь на своем одеянии и опоясан на талии едва ли так уж необходимой полосой белоснежного белья, — такого же белого, как передник миссис Андерсон. Эта чистота была последним усилием почтенной четы, и мистеру Андерсону отныне ничего больше не оставалось, как только написать мелом, белоснежными аккуратными буквами на лопате: «Голодны» — и усесться здесь. Да, только одно оставалось теперь у мистера Андерсона — его доброе имя; владыки земные не могли лишить его заработанного честным трудом доброго имени. И поэтому, когда вы подходите к сему олицетворению страдающей добродетели, миссис Андерсон поднимается на ноги и, учтиво перед вами присев, предъявляет на ваше рассмотрение свидетельство, в коем некий доктор богословия, преподобный викарий Верхнего Доджингтона, сообщает своим собратьям во Христе и всем заинтересованным лицам, что податели сего Джон Андерсон и его законная супруга — люди, по отношению к которым никакое даяние не будет излишне щедрым. Этот благожелательный пастор не пожелал упустить ни одного случая своею рукой потрудиться на благо славной четы, ибо уголком глаза вы замечаете, что на лопате красуется его же автограф.

Другую разновидность бродяг представляет собой человек, самое ценное профессиональное качество коего — крайняя бестолковость. Он одет как деревенский житель, и вам нередко случается повстречать его в ту минуту, когда он пытается разобрать надпись на дорожном столбе, — попытка бесплодная, поскольку он не умеет читать. Он просит у вас извинения, просит от всей души (этот бродяга говорит очень медленно, и все время, пока вы с ним беседуете, с растерянным видом озирается вокруг), но каждый должен поступать с другими, как он хотел бы, чтоб поступали с ним, и он был бы благодарен, если бы его научили, как сыскать дорогу в больницу, где сейчас его старшой, потому как он сломал ногу, когда клал стену, а куда идти, собственноручно написал ему сквайр Паунсерби, который никогда не соврет. Он достает затем из-под своей темной блузы (все так же медлительно и с таким же растерянным видом) старенький и потертый, но аккуратный кожаный кошелек и извлекает оттуда клочок бумаги. На бумажке значится, что сквайр Паунсерби из имения «Роща» просит направить подателя сего, бедного, но вполне достойного человека, в больницу графства Сассекс, неподалеку от Брайтона, исполнить каковую просьбу в настоящий момент представляется несколько затруднительным, поскольку она застигает вас в самом сердце Харфордшира. Чем более упорно вы пытаетесь — после того, как сами с великим трудом это вспомнили, — объяснить, где находится Брайтон, тем меньше понимает вас преданный отец и с тем более бестолковым видом озирается он по сторонам. Наконец, доведенные до крайности, вы кончаете тем, что советуете любящему отцу добраться сперва до Сент-Олбенс и даете ему полкроны. Это оказывает на него благотворное действие, но вряд ли помогает приблизиться к цели своего путешествия, ибо в тот самый вечер вы находите его пьяным в пильной яме колесного кастера под навесом, где свалены срубленные деревья, напротив кабачка «Три веселых плетельщика».

Но самый худший из всех праздных бродяг, это бродяга, выдающий себя за бывшего джентльмена. «Получил образование, — пишет он бледными чернилами ржавого цвета, сидя в деревенской пивной, — получил образование в Тринити-колледж, в Кембридже, рос среди изобилия, некогда в меру скромных своих возможностей покровительствовал искусствам», и так далее и тому подобное. И разумеется, сострадательный человек не откажет ему в пустячной сумме, что, однако, поможет ему добраться до соседнего города, где он намерен па ярмарке прочитать тем, кто fruges consumere nati, лекцию обо всем вообще. Эта гнусная тварь, которая шатается по низкопробным кабакам, облаченная в лохмотья, так давно утратившие черный цвет, словно они никогда и не были черными, еще более своекорыстна и нагла, чем даже дикий бродяга. У самого бедного мальчика он ухитрится вытянуть фартинг, а потом пнет его ногой. Он бы встал, если б надеялся на какую-нибудь выгоду, между младенцем и материнской грудью. Этот бессердечный негодяй будет заливаться пьяными слезами, утверждая, что он выше других, но это как раз и ставит его ниже всех, с кем он водит компанию; он портит своим видом летнюю дорогу, шатаясь меж окаймляющих проселок пышных зарослей, и, кажется, даже дикий вьюнок, розы и шиповник сникают, когда он проходит мимо, и не сразу могут оправиться от порчи, которую он оставил в воздухе.

Молодые парни, которые идут пешком по дороге компанией человек по пять или шесть зараз, — башмаки у них закинуты за плечо, жалкие узелки засунуты под мышку, палки недавно срезаны в придорожном лесу, — нельзя сказать, чтобы слишком располагали к себе, но все же не так неприятны. У них существует некое бродяжное братство. Они знакомятся друг с другом на привалах и дальше отправляются вместе. Они идут быстрым и мерным шагом, хотя при этом обычно прихрамывают, а кому-нибудь одному из этой компании трудно угнаться за остальными. Чаще всего они говорят о лошадях и о всяких других средствах передвижения, только не о ходьбе, или же один из них рассказывает о недавних дорожных приключениях, которые непременно состоят в каком-нибудь столкновении или ссоре. Вот, например: «Стою я, значит, на рынке, возле колодца, и все бы хорошо, да подходит приходский надзиратель и говорит: «Нечего здесь стоять». — «А почему бы это?» — говорю. «Здесь в городе нельзя попрошайничать», — говорит. «А кто это попрошайничает?» — говорю. «Ты», — говорит. «А вы видели, как я попрошайничал? Вы что, видели?» — говорю. «Тогда, значит, говорит, ты бродяга». — «А лучше быть бродягой, чем приходским надзирателем», — говорю. (Компания шумно выражает свое одобрение.) «Будто бы?» — говорит. «Спору нет!» — говорю. «Ну, говорит, все равно убирайся из города!» — «А пошел он к чертям, ваш городишко, говорю. Охота была здесь оставаться! И чего это только ваш грязный городишко торчит на дороге и у всех под ногами путается? Взяли бы вы лопату и тачку да убрали бы свой городишко с проезжей дороги!» (Компания выражает самое шумное одобрение, на какое способна, и, громко смеясь, спускается с холма.)

Затем есть еще бродячие ремесленники. Где только вы их не встретите летней порой! По всей Англии, где только поет жаворонок, зреет зерно, машет крыльями мельница и струится река, всюду они, в свете дня и в сумрачный час — лудильщики, мебельщики, зонтовщики, часовщики, точильщики. Принадлежи мы к этому сословию, как хорошо было бы идти по Кенту, Сассексу и Сэррею и точить ножи! Первые шесть недель или около того искры, вылетающие из-под нашего точильного камня, горели бы алым пламенем на фоне зеленой пшеницы и зеленой листвы. Немного спустя они бы пожелтели на фоне зрелых хлебов и оставались такими до тех пор, пока мы не добрались бы до свежевспаханной черной земли и они снова не стали огненно-красными. К этому времени мы проточили бы свой путь к утесам на морском берегу и гудение нашего точильного круга потерялось бы в рокоте волн. А потом наши новые искры оттенило бы великолепие красок осенних лесов, и к тому времени мы проточили бы свой путь к вересковым равнинам между Райгетом и Кройденом, славно подзаработав по пути, и в прозрачном морозном воздухе наши искры казались бы маленьким фейерверком, уступающим по красоте лишь искрам из кузнечного горна. А еще приятно идти себе и чинить стулья. Какими были бы мы знатоками камыша, с каким глубокомысленным видом стояли бы, облокотясь о перила моста (за спиною стул без сидения и связка тростинок), обозревая ивняк. Среди всех бессчетных ремесел, которыми можно заниматься лишь в присутствии зрителей, починка стульев занимает одно из первейших мест. Когда мы садимся, прислонившись спиною к стене амбара или кабака, и начинаем починку, как растет у нас ощущение того, что мы завоевали всеобщее признание! Когда на нас приходят посмотреть все дети, и портной, и местный торговец, и фермер, который заходил за какой-то безделицей в шорную лавочку, и конюх из помещичьего дома, и трактирщик, и даже два игрока в кегли (заметим попутно, что как бы ни была об эту пору занята остальная часть деревенских жителей, всегда сыщутся двое, которым будет досуг пойти поиграть в кегли, где б ни был расположен деревенский кегельбан), сколь приятнее нам плести и переплетать! Ведь никто не смотрит на нас, когда мы плетем и сплетаем эти слова.

Или возьмем починку часов. Правда, нести часы под мышкой неудобно, а заставлять их бить всякий раз, как подойдешь к человеческому жилью, попросту скучно, но зато какое удовольствие вернуть голос замолкшим часам в какой-нибудь хижине и заставить их снова заговорить с обитающей в ней семьей! И мы предвкушаем удовольствие от прогулки по парку, под нависшими над головою ветвями, когда зайцы, кролики, куропатки, фазаны прыскают как безумные у нас из-под ног, а мы поднимаемся по парковой лестнице и идем лесом, пока не дойдем до домика лесничего. Затем мы видим лесничего, который курит трубку у своих дверей, густо обвитых листвой. Мы рекомендуемся ему по обычаю нашего ремесла, и он зовет жену, чтобы она показала нам старые часы на кухне. Затем жена лесничего проводит нас в свой домик, и мы, должным образом осмотрев механизм, предлагаем пустить его в ход за полтора шиллинга, и когда предложение наше принято, усаживаемся на час или больше и звоним и постукиваем в кругу толстощеких детишек лесничего, взирающих на нас с благоговением. К полному удовольствию семьи, мы кончаем свою работу, и лесничий говорит, что у башенных часов над конюшней не ладится с боем, и если мы не прочь отправиться к домоправительнице, чтобы выполнить еще и эту работу, он готов нас туда проводить. И мы пойдем мимо ветвистых дубов и по густому папоротнику, пробираясь таинственными, тихими тропками, которые знает один лесничий, и увидим стадо, и, наконец, откроется перед нами поместье, старинное, торжественное и величавое. Лесничий проводит нас под террасой-цветником, мимо конюшен, и по дороге мы замечаем, как обширны и великолепны конюшни, как красиво написаны имена лошадей на стойлах и как все безлюдно, ибо хозяева уехали в Лондон. Затем нас представят домоправительнице, которая безмолвно сидит за шитьем в нише окна, выходящего на громадный унылый, вымощенный красным кирпичом четырехугольник двора, охраняемый каменными львами, неуважительно прыгающими через гербы благородной фамилии. А затем, когда ваши услуги приняты, нас медленно проводят со свечой в башенку над конюшней, и мы обнаруживаем, что все дело в маятнике, но провозиться придется дотемна. А затем мы погружаемся в работу, и нам все время почему-то кажется, что вокруг толпятся призраки, а портреты на стенах, без сомнения, выходят из рам и бродят по комнатам, хотя семейство ни за что не хочет в этом признаться. И мы работаем и работаем до тех пор, пока сумеречный свет не приходит на смену дневному и даже до тех пор, пока сумерки мало-помалу не сменяет ночная тьма. Но мы сделали, наконец, свое дело, и нас проводят в огромную людскую и потчуют там мясом и хлебом и крепчайшим элем. Нам щедро заплатили, и теперь мы вольны уходить, и наш доброжелательный проводник советует нам сперва идти туда, где стоит разбитый молнией ясень, а потом прямиком через лес, пока не покажутся впереди городские огни. И мы, чувствуя себя покинутыми и несчастными, мечтаем о том, чтобы ясень не был разбит молнией или хотя бы о том, чтоб наш проводник имел деликатность об этом умолчать. Но, как бы то ни было, мы все же пускаемся в путь, но вдруг часы на конюшенной башенке начинают самым скорбным образом отбивать десять часов, и кровь застывает у нас в жилах, словно это кто-то другой, а не мы только что научили их выполнять свои обязанности. А мы все идем вперед, и вспоминаем старые сказки, и думаем про себя, как поступить в случае, если появится длинная белая фигура, с глазами как плошки, подойдет к нам и скажет: «Я хочу, чтобы вы пошли на кладбище и починили церковные часы. Следуйте за мной!» И мы ускоряем шаг, чтобы поскорее выбраться из лесу, и вот мы уже на открытом месте, а впереди ярко горят городские огни. Эту ночь мы проводим под старинной вывеской Криспина и Криспануса и встаем рано поутру, чтобы снова отправиться в путь.

Каменщики часто бродят по двое и по трое, останавливаясь на ночлег в своих «ложах», которые рассеяны по всей стране. Работа каменщика в сельской местности тоже никак не ладится без помощи зрителей, и полагается, чтоб их было как можно больше. В малолюдных местностях я знавал бродячих каменщиков, которые были до такой степени проникнуты сознанием пользы, приносимой зрителями, что, повстречав своих товарищей, занятых делом, выступали в качестве таковых и по два или три дня не могли снизойти до того, чтобы принять участие в общей работе, как им предлагали. Иной раз бродячий землекоп, с запасной парой башмаков, перекинутых через плечо, узелком, фляжкой и котелком, подобным же образом принимает участие в работе своих товарищей и праздно глазеет на них до тех пор, пока не проживет все свои деньги. По ходу моих не торговых дел мне пришлось не далее как в прошлое лето нанять несколько человек, чтоб они исполнили для меня небольшую работу в приятной местности, и меня почтили своим присутствием одновременно двадцать семь человек, наблюдавших за работой шести.

Можно ли познакомиться с сельской дорогой в летнее время и не унести в своей памяти воспоминание о множестве бродяг, что идут от одного оазиса к другому — от одного города или деревни к другой, дабы распродать свой товар, за который, после того как вы его купили, не дашь и шиллинга. Креветки — излюбленный предмет подобного промысла, а также напоминающие губку пирожные, испанский орех и конфеты с ликером. Товар носят в корзине на голове, а между головой и корзиной лежат складные козлы, на которых выкладывают эту снедь в часы торговли. Эти бродяги легки на ногу, но в большинстве своем отмечены печатью заботы; шея у них одеревенела от вечной необходимости держать в равновесии корзину на голове, а глаза раскосые, как у китайцев, — должно быть, эту форму придал им придавленный тяжестью, лоб.

На жаркой и пыльной дороге у приморских городов или больших рек вы встретите странствующего солдата. И если вам никогда не случалось задаться вопросом, подходит ли его одежда для его ремесла, то, может быть, вид бедняги, когда он уныло бредет вам навстречу — до нелепости узкий китель расстегнут, высокий стоячий воротник в руке, ноги парятся в байковых штанах, — заставит вас спросить себя, как бы вам самому понравилась такая одежда. Много лучше странствующему матросу, хотя его одежда слишком плотна для суши. Но почему помощник капитана торгового судна, бредущий среди меловых холмов в самое жаркое время года, должен носить черный бархатный жилет, навсегда останется одной из величайших неразгаданных тайн природы.

Перед моими глазами дорога в Кенте; она пролегает через лес, где с одной стороны, между пыльной обочиной и опушкой, тянется полоска травы. Место это высокое, воздух здесь свеж, полевые цветы растут в изобилии, и вдали, как жизнь человеческая, медленно течет к морю река. Чтобы добраться здесь до придорожного камня, который так зарос мхом, примулами, фиалками, колокольчиками и шиповником, что сделался бы неразличим, когда б любопытные путешественники не раздвигали растения своими палками, вы должны подняться на крутой холм. И все бродяги, что едут в телегах или фургонах — цыгане, бродячие актеры, коробейники, — не в силах противостоять искушению и, добравшись до этого места, выпрягают лошадей и ставят на огонь котелок. Благословенно будь это место! Как люблю я пепел опаливших траву кочевых костров! А каких я там видел одетых в скудные лохмотья детишек, для которых оглобли — гимнастический снаряд, камни и ежевика — перина, а игрушка — стреноженная лошадь, похожая на лошадь не больше, чем любая дешевая игрушка. Здесь набрел я на подводу, полную циновок, корзин и метелок; мысли о торговых делах развеял вечерний ветерок; коробейник со своею любезной готовили жаркое и тут же его уплетали, извлекая приятную музыку из своих тарелок, которые, когда на рынке или на ярмарке их ставят на аукцион, гремят подобно тарелкам военных оркестров, и эти люди наверняка так заворожены пением соловья в лесу у них за спиной, что если б я вздумал приторговать у них что-нибудь, они что угодно продали б по своей цене. На этой благословенной земле мне выпало счастье (сообщу по секрету) видеть Белошерстую красноглазую Леди, разделившую мясной пирог с Великаном, а у кустарника, на ящике с одеялами, где, как я знал, были змеи, стояли чашки, блюдца и чайник. На это захватывающее зрелище мне случилось набрести августовским вечером, и я заметил, что, тогда как Великан полулежал, почти сокрытый нависающими над ним ветвями, и казался безразличным к природе, белая шерстка прелестной Леди пушилась под дыханием вечернего ветерка, и красные ее глазки с удовольствием созерцали пейзаж. Я слышал из ее уст одну только фразу, но в ней раскрылись ее находчивость и ее достоинство. Невоспитанный Великан — да будет проклято все это отродье! — оборвал ее на полуслове, и когда я проходил этим благословенным лесным уголком, она кротко возразила ему: «Послушай, Недоросток (Недоросток! — как метко сказано!) — разве мало одному дураку говорить зараз?»

Неподалеку от этой волшебной страны, хотя и достаточно далеко, чтобы песня, распеваемая у пивной бочки или на скамейке у дверей, не нарушала лесную тишину, расположился небольшой постоялый двор, мимо которого в теплую погоду ни один еще человек, коли был у него хоть грош за душой, не прошел без того, чтоб туда не заглянуть. У входа растет несколько славных подстриженных лип, и здешний колодец такой прохладный, и ворот его издает такой музыкальный звук, когда касается дужки ведра, что лошадь на пыльной дороге слышит его за полмили и принимается ржать и прядать ушами. Этот дом — излюбленный приют бродячих косарей в пору сенокоса и жатвы, и когда они сидят, потягивая пиво из кружек, их отставленные в сторону серпы и косы сверкают сквозь открытые окна, словно все это заведение — семейная боевая колесница древних бриттов. Ближе к концу лета вся сельская часть этого графства на много миль вокруг начинает кишеть бродячими сборщиками хмеля. Они приходят семьями — мужчины, женщины, дети; каждая семья тащит с собой тюк с постелью, железный котелок, множество младенцев и, весьма нередко, какого-нибудь несчастного больного, не приспособленного к этой тяжелой жизни, для которого, как им кажется, запах свежего хмеля послужит целительным бальзамом. Среди сборщиков хмеля много ирландцев, но многие приходят из Лондона. Они запружают все дороги, они располагаются лагерем под каждой живой изгородью, на каждом клочке общинной земли, и они живут среди хмеля и живут хмелем до тех пор, пока весь он не собран и хмельники, такие прекрасные летом, не становятся похожи на землю, опустошенную вражеской армией. А затем начинается великий исход бродяг из этой местности, и если вы быстрее, чем шагом, выедете на лошади или в экипаже на любую дорогу, вы, к своему смущению, обнаружите, что врезались в самую гущу полусотни семейств и что вокруг вас в величайшем беспорядке плещется море тюков с постелями, младенцев, железных котелков и множество добродушных лиц, принадлежащих людям обоих полов и всех возрастов, которые изнывают столько же от жары, сколько и от хмельного.

Назад: X Глухие кварталы и закоулки

Дальше: XII Скукотаун