ГЛАВА XVII

Мартин расширяет круг своих знакомств и увеличивает запас познаний; ему представляется прекрасный случай сравнить свой опыт с опытом молодчины Нэда со Скорого Солсберийского, известным ему со слов его друга, мистера Вильяма Симмонса

Для Мартина характерно, что весь этот день он или совершенно забывал о Марке Тэпли, как будто того и на свете не было, или, если фигура этого джентльмена возникала на минуту перед его умственным взором, отмахивался от нее, как от чего-то такого, что вовсе не к спеху, чем можно будет заняться со временем и что может подождать, пока у него выберется досуг. Но теперь, когда он снова очутился на улице, ему пришло в голову как нечто вполне возможное, что мистеру Тэпли, пожалуй, в конце концов надоест ждать на пороге редакции "Нью-йоркского скандалиста"; поэтому он сказал своему новому знакомому, что если ему безразлично, в каком направлении идти, он был бы очень рад развязаться с этим делом.

— Кстати, говоря о делах, — добавил Мартин, — позвольте мне тоже задать вопрос, чтобы не отстать от американцев: у вас в городе постоянные дела или вы приезжий, так же как и я?

— Приезжий, — отвечал его знакомый. — Я родился в штате Массачусетс и постоянно живу там. Моя родина — тихий провинциальный городок. Я не часто бываю в деловых центрах, и близкое знакомство не расположило меня в их пользу, уверяю вас.

— Вы бывали за границей? — спросил Мартин.

— О да.

— И, как большинство путешественников, еще больше полюбили родные места и родную страну? — сказал Мартин, глядя на него с любопытством.

— Родные места — да, — ответил его знакомый, — родную страну, как отечество, — тоже да.

— Вы подразумеваете какую-то оговорку, — сказал Мартин.

— Ну что ж, — ответил его новый знакомый, — если вы спрашиваете, вернулся ли я с большим пристрастием к недостаткам моей родины; с большей любовью к тем людям, которые (за столько-то долларов в день) хотят прослыть ее друзьями; с большей терпимостью к распространению среди нас тех принципов в общественных и частных делах, защита которых, вне гнусной обстановки уголовного процесса, опозорила бы даже ваших английских крючкотворов из Олд-Бейли, — в таком случае я отвечу прямо: нет!

— Нет?.. — отозвался Мартин совершенно тем же тоном, прозвучавшим, как эхо.

— Если вы спрашиваете, — продолжал его спутник, — доволен ли я порядком, который резко делит общество на два лагеря, примем один, составляющий огромное большинство, кичится мнимой независимостью, весь жалкий смысл которой заключается в позорном пренебрежении к общепризнанным условностям, смягчающим нравы и общественные обычаи, так что чем грубее человек, тем больше Эта независимость ему по вкусу, в то время как другой, недовольный низким уровнем, установившимся во всем, ищет утешения в изящной и утонченной частной жизни, предоставив судьбы общественного блага превратностям и шуму обшей свалки, — я опять-таки отвечу: нет!

И опять Мартин повторил: "Нет?.." все тем же странным тоном, встревоженный и расстроенный, говоря по правде, не столько общественным неустройством, сколько из-за того, что померкли радужные перспективы в области строительства жилых домов.

— Словом, — продолжал его собеседник, — я ни из чего не усматриваю, а следовательно и не верю и не допускаю мысли, что мы образец мудрости, пример всему миру, вершина человеческого разума и многое другое в том же духе, о чем вам будут твердить двадцать раз на дню, — когда все дело в том. что мы начали политическую жизнь, имея за собой два неоценимых преимущества.

— Какие же это? — спросил Мартин.

— Во-первых, наша история началась так поздно, что миновала века кровопролитий и жестокости, через которые прошли все другие народы, и, таким образом, получила весь свет их опыта без сопутствовавшего ему мрака. Во-вторых, у нас обширная территория и пока еще не так много людей. Принимая все это в соображение, я думаю, что мы сделали очень мало.

— А образование? — нерешительно спросил Мартин.

— Кое-что сделано, — сказал его собеседник, пожав плечами. — но все же хвастаться нечем, потому что и в Старом Свете и даже в деспотических государствах сделали не меньше, если не больше, — и не поднимали такого шума. Конечно, мы затмили Англию, но Англия — это уже крайний случай. Вы же сами похвалили меня за откровенность, — прибавил он, смеясь.

— Я нисколько не удивляюсь, что вы говорите с такой прямотой о моей стране, — ответил Мартин. — Но ваша откровенность по отношению к вашей родине изумляет меня.

— Вы увидите, что это здесь не такое редкое качество, смею вас уверить, только не среди полковников Дайверов, Джефферсонов Бриков и майоров Паукинсов, хотя и лучшие из нас похожи на слугу из комедии Голдсмита, который никому, кроме себя, не позволял ругать своего барина. Давайте поговорим о чем-нибудь другом, — прибавил он. — Вы приехали сюда, вероятно, затем, чтобы поправить свои средства, и мне бы не хотелось вас разочаровывать. Кроме того, я на несколько лет старше и, быть может, кое в чем мог бы подать вам совет.

Ни малейшего любопытства, ни назойливости не было в этом предложении чистосердечном, непритязательном и добродушном. Невозможно было не почувствовать доверия, видя такую доброту и располагающие манеры, и Мартин откровенно рассказал, что привело его в эти края, признался даже в своей бедности, как ни трудно это было. Он не сказал, до какой степени беден (уклонившись от полного признания), а повернул дело так, что можно было предположить, будто денег у него хватит на полгода, когда их не было и на полтора месяца; все же он сказал, что беден и что будет рад любому совету, какой его новый друг захочет ему дать.

Нетрудно было заметить, — а особенно легко это было Мартину, восприимчивость которого обострилась в силу всего пережитого им, — что лицо незнакомца сильно вытянулось, едва он услышал о будущем строительстве жилых домов. И хотя он старался ободрить Мартина насколько возможно, он все же не удержался и невольно покачал головой, что в переводе на простой язык значило: "Ничего не выйдет!" Однако, не теряя бодрого тона, он сказал Мартину, что, хотя в этом городе не найдется ничего подходящего, он немедленно возьмется за дело и наведет справки, где может скорее всего понадобиться архитектор; а затем назвал Мартину свою фамилию — Бивен, и свою профессию — он был медик, но почти не занимался практикой; он также рассказал ему о себе и о своей семье, что заняло все время, пока они шли в редакцию "Нью-йоркского скандалиста".

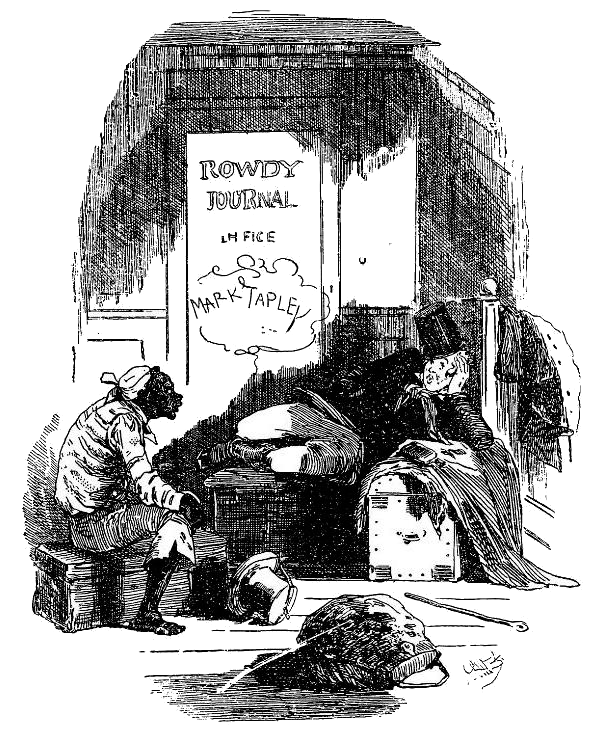

Мистер Тэпли, очевидно, уселся отдыхать на площадке второго этажа, ибо, еще не поравнявшись с домом, они услышали звуки британского гимна, который насвистывал во всю мочь расположившийся там джентльмен. Поднявшись туда, откуда доносилась эта музыка, они увидели мистера Тэпли, который, сидя на бастионах из багажа, исполнял национальный гимн, как видно ради увеселения седовласого негра, восседавшего на одном из бастионов (то есть на чемодане) и не сводившего глаз с Марка; а тот, подперев голову рукой, отвечал ему таким же задумчивым взглядом и свистел без умолку. Он, должно быть, только что пообедал, потому что нож, фляжка и какие-то объедки в носовом платке валялись рядом. Некоторую часть своего досуга он употребил на украшение редакционной двери, изобразив на ней свои инициалы буквами в полфута вышиной и месяц и число несколько помельче, причем все это было обведено затейливой каемкой и сразу бросалось в глаза.

— Я уж начал бояться, как бы вы не пропали, сэр! — воскликнул Марк, вскочив на ноги и бросив насвистывать на том самом месте, где англичане обычно заявляют (впрочем, это дело темное, когда мотив насвистывают), что они никогда, никогда, никогда…

— Надеюсь, ничего не случилось, сэр?

— Ничего, Марк. Где ваша приятельница?

— Эта сумасшедшая, сэр? — спросил Марк. — О! У нее все слава богу, сэр.

— Нашла она своего мужа?

— Да, сэр. По крайней мере нашла то, что от него осталось, — прибавил Марк для большей точности.

— Он не умер, надеюсь?

— Не совсем умер, сэр, — ответил Марк, — но перенес больше лихорадок и горячек, чем полагается живому человеку. Когда жена увидела, что его нет на пристани, я думал, она и сама умрет, честное слово!

— Так разве его не было?

— Его не было. Была какая-то еле живая тень, которая насилу приползла, так же мало похожая на него, как ваша тень, вытянутая во всю длину, похожа на вас. Но это было все, что от него осталось, сомневаться не приходится. Она обрадовалась, бедная, как будто заполучила его целого и невредимого.

— Он купил землю? — спросил мистер Бивен.

— Да, купил, — сказал Марк, покачивая головой, — и даже заплатил за нее. Агенты говорили, что там имеются всякие природные богатства; и одно действительно оказалось в неограниченном количестве: воды хоть отбавляй!

— Без воды он не мог бы обойтись, я думаю, — раздраженно заметил Мартин.

— Конечно не мог, сэр. В воде там отказа нет — пользуйся вовсю, и платы за нее не берут. Кроме трех-четырех болотистых рек поблизости, на самой ферме всегда от четырех до шести футов воды в сухую погоду. Какая глубина бывает во время дождя, он не мог сказать, — у него не было под руками шеста такой длины, чтобы смерить.

— Это правда? — спросил Мартин своего спутника.

— Очень возможно, — ответил он. — Какой-нибудь участок на Миссисипи или Миссури, я полагаю.

— Тем не менее, — продолжал Марк, — он приехал бог знает откуда сюда, в Нью-Йорк, чтобы встретить жену и детей; и все они сегодня уехали на пароходе обратно, такие счастливые, оттого что собрались все вместе, как будто отправлялись прямо в рай. Да, я думаю, так оно и есть, судя по виду этого бедняги.

— А нельзя ли спросить, — сказал Мартин, переводя взгляд с Марка Тэпли на негра, но без всякого неудовольствия, — кто этот джентльмен? Тоже ваш приятель?

— Как же, сэр, — отвечал Марк, отведя его в сторону и говоря ему на ухо по секрету, — ведь он черный, сэр.

— Вы, должно быть, принимаете меня за слепого, — с некоторым раздражением заметил Мартин, — к чему это говорить, когда черней его лица нигде не встретишь?

— Нет, нет, — отвечал Марк, — я хочу сказать, что он из тех, кого изображают на картинках, — ну, вы знаете, сэр, — наш младший брат, — и мистер Тэпли очень похоже представил фигуру, так часто изображаемую в душеспасительных книжечках и на дешевых литографиях.

— Раб! — воскликнул Мартин шепотом.

— Да! — отозвался Марк также шепотом. — Вот именно — раб. Как же, когда он был еще молодой, — не глядите на него, пока я рассказываю, — ему прострелили ногу, рассекли руку, надрезали ему спину, как живой рыбе, прежде чем жарить, надели железный ошейник, который натирал ему шею, и железные кольца на руки и на ноги. Шрамы у него остались и по сей час. Когда я только что здесь обедал, он снял куртку, чем и отбил у меня всякий аппетит.

— И это правда? — спросил Мартин у своего друга, стоявшего рядом.

— Не имею оснований в этом сомневаться, — ответил тот, качая головой. Такие вещи у нас не редкость.

— Господь с вами, — сказал Марк, — я же знаю, что это правда, ведь я слышал всю его историю. Первый хозяин умер, и второй хозяин тоже умер, потому что раб раскроил ему голову топором, а после того пошел и утопился; потом у моего приятеля был хозяин получше. Много лет подряд он копил деньги и выкупился на волю, которая в конце концов досталась ему дешево, потому что он к тому времени окончательно состарился и лишился сил. После этого он приехал сюда. А теперь опять копит деньги, чтобы порадовать себя перед смертью еще одной покупочкой: пустяки, не о чем говорить — всего-навсего его родная дочь, не больше того! — воскликнул мистер Тэпли, приходя в раж. — Да здравствует свобода! Ура! Да здравствует Колумбия!

— Тише! — крикнул Мартин, зажимая ему рот рукой. — Не валяйте дурака. Что он тут делает?

— Дожидается, чтобы отвезти наш багаж на тачке, — сказал Марк. — Он мог бы прийти и после, но я нанял его по сходной цене (за свой собственный счет), чтобы он сидел со мной и развлекал меня, и теперь я весел; а будь я богат, подрядил бы его заходить ко мне каждый день; глядел бы на него и только б и знал, что веселился.

Хотя это может навести на серьезные сомнения в правдивости Марка, однако следует признать, что в данную минуту выражение его лица и весь его тон противоречили тому, что он так азартно утверждал о своем настроении.

— Господь с вами, сэр, — прибавил он, — в этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее, и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот отчего это все и происходит.

— Очень хорошо, — сказал Мартин, желая переменить тему. — Если вы уже пришли к такому выводу, Марк, может быть вы меня выслушаете? На этой карточке напечатано, куда надо отвезти багаж, — в пансион миссис Паукинс.

— В пансион миссис Паукинс, — повторил Марк. — Ну, Цицерон!

— Его так зовут? — спросил Мартин.

— Вот именно, — ответил Марк. И негр, ухмыляясь в знак согласия из-под кожаного чемодана, более светлого, чем его лицо, заковылял вниз по лестнице, неся свою долю багажа, так как Марк Тэпли уже спускался вниз со своей долей.

Мартин и его друг последовали за ними к выходу и готовы были продолжать прогулку, как вдруг мистер Бивен остановился и спросил нерешительно, можно ли положиться на этого молодого человека.

— На Марка? Разумеется, в чем угодно.

— Вы меня не понимаете. Я думаю, что ему лучше идти с нами. Он честный малый и слишком откровенно высказывает свое мнение.

— Дело в том, — сказал Мартин, улыбаясь, — что он еще не жил в свободной республике и привык высказываться откровенно.

— Я думаю, что ему лучше идти с нами, — отвечал его спутник. — Иначе он может попасть в беду. Это не рабовладельческий штат, но, к стыду моему, я должен сознаться, что живой дух терпимости не слишком распространен в этих широтах; здесь больше чтут мертвую букву. Мы не отличаемся сдержанностью по отношению друг к другу, когда расходимся в мнениях, а с чужим человеком… Нет, право, я думаю, что ему лучше идти с нами.

Мартин тут же пригласил Марка присоединиться к ним, и Цицерон с тележкой пошел в одну сторону, а они в другую.

Часа два или три они ходили по городу, осматривая его с самых лучших точек зрения и останавливаясь на главных улицах перед общественными зданиями, которые им указывал мистер Бивен. Надвигалась темнота, и Мартин предложил отправиться в пансион миссис Паукинс выпить кофе; но это предложение было отвергнуто его новым знакомым, которому, по-видимому, во что бы то ни стало хотелось привести Мартина, хотя бы на часок, к своим друзьям, жившим поблизости. Чувствуя, что было бы очень нелюбезно отговариваться тем, что он с ними не знаком, когда его великодушный друг выразил полную готовность его представить, Мартин первый раз в жизни — надо отдать ему должное — пожертвовал своим удовольствием, сделав так, как желает другой, и согласился без дальних слов. Очевидно, путешествие уже принесло ему кое-какую пользу.

Мистер Бивен постучался в дверь небольшого уютного особняка, из окон которого на темную уже улицу лился яркий свет. Им тут же отворил человек с таким истинно ирландским лицом, что странно было видеть его не в лохмотьях; казалось, откуда только у него берется смелость улыбаться всем, напялив на себя совершенно крепкий костюм.

Оставив Марка на попечение этого феномена — ибо, на взгляд Мартина, он был именно феноменом, — мистер Бивен повел молодого человека в ту комнату, откуда лился наружу такой веселый свет, где и представил его хозяевам как англичанина, с которым он имел удовольствие недавно познакомиться. Они приняли Мартина чрезвычайно учтиво и вежливо, и не прошло и пяти минут, как он сидел у камина и, чувствуя себя вполне непринужденно, обстоятельно знакомился со всей семьей.

Тут были две молодые девушки, одна лет восемнадцати, другая двадцати, обе очень тоненькие и очень хорошенькие; их мать, которая, как показалось Мартину, выглядела гораздо более пожилой и более увядшей, чем следовало в ее годы; бабушка — маленькая живая старушка с быстрыми глазами, которая, по-видимому, благополучно пережила критический возраст и опять помолодела. Кроме них, тут был и отец молодых девушек, и брат молодых девушек: первый занимался коммерцией, второй учился в колледже; и тот и другой отличались приветливостью, так же как и новый друг Мартина, и несколько походили на него лицом. Это было не удивительно, ибо скоро выяснилось, что он им близкий родственник. Мартин невольно проследил родословную семьи, начиная с обеих молодых девушек, так как они больше других занимали его мысли и не только потому что были, как уже сказано, очень недурны, но и потому, что носили удивительно маленькие башмачки и невероятно тоненькие шелковые чулочки и, качаясь на качалках, выставляли их напоказ самым соблазнительным образом.

Конечно, было чрезвычайно приятно сидеть в уютной, хорошо обставленной комнате, согреваемой веселым огнем и полной самых изящных украшений, включая сюда и четыре маленьких башмачка и четыре шелковых чулочка вместе — почему же и нет? — с облеченными в них ножками. И конечно. Мартин был склонен воспринимать все эти обстоятельства именно так, особенно после недавних переживаний на пароходе и в пансионе миссис Паукинс. Он сделался очень любезен и, к тому времени как подали чай и кофе (за которыми последовали варенья и отлично приготовленные пирожные), пришел в самое веселое настроение и успел завоевать симпатии всей семьи.

Другое приятное обстоятельство выяснилось еще до того, как была выпита первая чашка чаю. Все семейство побывало в Англии. Вот это было приятно! Но Мартин не слишком обрадовался, узнав, что они близко знакомы с великими герцогами, лордами, виконтами, маркизами, герцогинями и баронетами и чрезвычайно интересуются всем, что их касается, вплоть до самых мельчайших подробностей. Тем не менее, когда они спрашивали о каком-нибудь носителе графской короны, "хорошо ли он себя чувствует?" — Мартин отвечал: "Да, о да, — как нельзя лучше"; а если спрашивали: "Сильно ли переменилась герцогиня, матушка его светлости?", он говорил: "О, ничуть, вы бы узнали ее с первого взгляда", и таким образом беседа ладилась. Когда молодые девушки расспрашивали Мартина, все так же ли много рыбок в аквариуме, украшающем оранжерею такого-то вельможи, он задумывался и серьезно докладывал, что их стало по крайней мере вдвое больше; а про экзотические растения говорил: "Невозможно рассказать; это надо видеть собственными глазами, иначе не поверишь". Такое блестящее положение дел напоминало всему семейству великолепный праздник (где присутствовало все сословие пэров и двор в полном составе), на который они были специально приглашены и который давали в их честь; и тут довольно много времени заняли воспоминания о том, что сказал мистер Норрис-отец маркизу, и что сказала миссис Норрис-мать маркизе, и как маркиз с маркизой оба говорили, что им, право, очень хотелось бы, чтобы и мистер Норрис-отец, и миссис Норрис-мать, и обе мисс Норрис-дочки, и мистер Норрис-сын переселились на постоянное жительство в Англию и позволили бы им наслаждаться вечной дружбой всего семейства Норрис.

Мартину казалось довольно странным и до некоторой степени непоследовательным, что во все время этих рассказов и в разгаре увлечения ими и мистер Норрис-отец и мистер Норрис-сын (который вел переписку с четырьмя английскими пэрами) усиленно распространялись о том, каким неоценимым преимуществом является отсутствие всяких условных различий в этой просвещенной стране, где нет иного благородства, кроме природного, и где общество зиждется на едином фундаменте братской любви и естественного равенства. Мистер Норрис-отец пустился ораторствовать на эту благодарную тему, нагоняя на всех скуку, но тут мистер Бивен отвлек его мысли в другую сторону, задав какой-то случайный вопрос о жильцах соседнего дома, в ответ на что мистер Норрис заметил, что "не одобряет религиозных убеждений этих людей и потому не имеет чести быть с ними знакомым". Миссис Норрис-мать не замедлила поддержать супруга, сказав, в сущности, то же самое, но иными словами, а именно, что это, как ей кажется, неплохие по-своему люди, но они не принадлежат к обществу.

Еще одна черточка невольно запомнилась Мартину. Мистер Бивен рассказал им про Марка Тэпли и негра, и тут выяснилось, что все семейство Норрисов аболиционисты. Слышать это было весьма утешительно, и Мартин настолько приободрился, находясь в таком обществе, что выразил сочувствие угнетенным и несчастным неграм. Одну из девиц — более изящную и хорошенькую — очень рассмешила его серьезность, и когда он попросил ее сказать, в чем дело, она так смеялась, что долго не могла выговорить ни слова. Успокоившись, она сказала, что негры такой забавный народ, до такой степени сметные по манерам и внешности, что для всякого, кто хорошо их знает, совершенно невозможно относиться к ним серьезно. Мистер Норрис-отец, и миссис Норрис-мать, и мисс Норрис-сестра, и мистер Норрис-брат, и даже миссис Норрис-бабушка были того же мнения и поддержали ее весьма решительно, — хотя страдания и рабство сами по себе настолько страшны, что заставляют относиться серьезно к любому человеческому существу, будь оно по внешности забавно, как самая забавная обезьяна, а по нравственным качествам — как самый незадачливый республиканский Немврод, охотящийся за аристократами.

— Одним словом, — сказал мистер Норрис-отец, решая вопрос самым утешительным образом, — между черной и белой расами существует естественная антипатия.

— Доходящая до самых жестоких истязаний, — тихим голосом сказал друг Мартина, — и до торговли еще не родившимися поколениями.

Мистер Норрис-сын ничего не сказал, он только поморщился и вытер пальцы, как делает Гамлет, бросая череп Йорика, - словно он дотронулся до негра и к рукам у него пристало черное.

Мартин переменил разговор, живо чувствуя, что этой темы лучше было бы не касаться при любых обстоятельствах, даже самых благоприятных, и опять обратился к девицам. Заметив, что они пышно разодеты в шелка нежнейших оттенков и что все статьи их туалета такие же дорогие, как маленькие башмачки и тоненькие шелковые чулочки, Мартин подумал, что они должны знать толк в французских модах, как и оказалось на самом деле; ибо хотя их сведения не отличались новизной, зато были весьма разносторонни; в особенности у старшей, которая занималась и метафизикой, и гидравликой, и правами человека и умела сочетать все эти премудрости на новый лад и пользоваться ими в разговоре на любую тему — от косметики до космоса, причем с таким успехом, что иностранцы, поговорив с ней пять минут, доходили чуть не до помешательства.

Чувствуя, что его рассудок колеблется, Мартин ради собственного спасения попросил вторую сестру спеть что-нибудь. Она охотно согласилась; начался бравурный концерт, исполненный исключительно силами обеих мисс Норрис. Они пели на всех языках, кроме своего родного. По-немецки, по-французски, по-итальянски, по-испански, по-португальски и даже по-швейцарски — лишь бы не было ничего отечественного, ничего низменного. Ибо языки похожи на многих путешественников — они заурядны и вульгарны у себя на родине, зато приобретают необыкновенное благородство за границей.

Возможно, что со временем обе мисс Норрис добрались бы и до древнееврейского языка, если бы их не прервал слуга ирландец, который, распахнув дверь настежь, громко доложил:

— Генерал Флэддок!

— Боже мой! — воскликнули сестры, прерывая пение. — Генерал вернулся!

При этом восклицании генерал, облаченный по-бальному, в парадную форму, ворвался в комнату так стремительно, что задел сапогом за ковер, споткнулся о свою шпагу и растянулся во весь рост, показав удивленному обществу курьезную маленькую плешь на макушке. И это было бы еще ничего, но, будучи несколько дороден и весьма туго затянут в мундир, он никак не мог подняться и лежал, корчась и выделывая сапогами такие штуки, каким нет примеров в военной истории.

Разумеется, все немедленно бросились на помощь и быстро подняли генерала. Но его мундир был так удивительно сшит, что генерал поднялся, не сгибаясь в пояснице, словно деревянный клоун, и не владел ни единым мускулом, пока его не поставили на ноги; после чего он ожил, словно чудом, и, двигаясь бочком, чтобы занимать поменьше места и не задеть за что-нибудь золотыми шнурами эполетов, с улыбкой устремился приветствовать хозяйку дома.

Вряд ли возможно было выразить более чистую радость и восторг, чем выразило все семейство при неожиданном появлении генерала Флэддока! Его приняли так тепло, как если бы Нью-Йорк был осажден неприятелем и другого генерала нельзя было достать ни за какие деньги. Он три раза подряд обошел всех Норрисов, пожимая им руки, затем осмотрел их с некоторого расстояния, как подобает доблестному командиру, драпируя правое плечо широким плащом и выставляя вперед мужественную грудь.

— Итак, — воскликнул генерал, — я снова вижу избранные умы моей родины!

— Да, — сказал мистер Норрис-отеп. — Мы все здесь, генерал. — Тут Норрисы столпились вокруг генерала, расспрашивая его, где он побывал после своего последнего письма, что поделывал в чужих краях, и самое главное — с кем познакомился из великих герцогов, лордов, виконтов, маркизов, герцогинь и баронетов, которыми так восхищаются жители этих непросвещенных стран.

— Лучше не спрашивайте, — сказал генерал, поднимая руку. — Я вращался среди них все время, и в чемодане у меня лежат газеты, где мое имя, — тут он понизил голос и произнес очень внушительно, — напечатано в светской хронике. Но сколько условностей в этой удивительной Европе!

— Ах! — воскликнул Норрис-отец, грустно качая головой и глядя на Мартина, словно желая сказать: "Не могу отрицать этого, сэр. Желал бы, но не могу".

— А как слабо там развито нравственное чувство! — воскликнул генерал. Чувство собственного достоинства у них совершенно отсутствует!

— Ах! — вздохнули все Норрисы, совершенно подавленные горем.

— Я бы не мог себе этого представить, — продолжал генерал, — если бы не видел своими глазами. Вы, Норрис, наделены сильным воображением, но и вы не могли бы себе этого представить, если б не видели сами.

— Никогда! — сказал мистер Норрис.

— Эта замкнутость, чопорность, эта надменность, эта церемонность! восклицал генерал, с каждым повторением все сильнее напирая на словечко "эта", — все какие-то искусственные преграды между людьми; человечество делится на фигурные и простые карты всех мастей — на бубны, пики, трефы, на все что угодно, кроме червей! То есть кроме сердец!

— Ах! — воскликнуло все семейство, — Как это верно, генерал!

— Погодите! — сказал Норрис-отец, беря генерала за плечо. — Ведь вы приехали на пакетботе "Винт"?

— Да, конечно, — ответил генерал.

— Может ли быть! — воскликнули барышни. — Подумать только!

Генерал, казалось, не мог понять, почему его прибытие на пакетботе "Винт" вызвало такую сенсацию; не стало ему дело яснее и после того, как мистер Норрис, познакомив его с Мартином, сказал:

— Ваш спутник, кажется?

— Мой спутник? — переспросил генерал. — Нет!

Он ни разу не видел Мартина, но Мартин его видел, и теперь, когда они встретились лицом к лицу, узнал в нем джентльмена, который в конце путешествия разгуливал по палубе, засунув руки в карманы и широко раздувая ноздри.

Все смотрели на Мартина. Делать было нечего. Правду нельзя было утаить.

— Я приехал на том же пакетботе, что и генерал, — сказал Мартин, — но не в одном классе. Мне надо было соблюдать строгую экономию, и я ехал третьим классом.

Если бы генерала подвели к заряженной пушке и приказали немедленно выпалить из нее, он не мог бы растеряться больше, чем при этих словах. Чтобы он — Флэддок, Флэддок в парадной форме американского ополчения, генерал Флэддок, Флэддок, любимец иностранной знати — стал знакомиться с субъектом, который ехал на почтовом пароходе третьим классом за четыре фунта десять шиллингов! Да еще встретить это ничтожество в самом святилище нью-йоркского света, принятым в лоно нью-йоркской аристократии! Генерал чуть не схватился за шпагу.

Среди Норрисов воцарилось мертвое молчание. Если слух об этом распространится, они будут навеки опозорены из-за неосмотрительности своего провинциального родственника. Их семейство было созвездием исключительной яркости в высшей сфере Нью-Йорка. Были там и другие элегантные сферы еще выше, были сферы и ниже, и ни одна звезда в любой из этих сфер не имела ничего общего со звездами других сфер. Но теперь во всех этих сферах узнают, что Норрисы, введенные в заблуждение приличными манерами и внешностью, пали так низко, что "принимали" у себя никому не известную личность без единого доллара в кармане. О орел, хранитель непорочной республики, неужели они дожили до этого!

— Разрешите мне откланяться, — сказал Мартин после неловкой паузы. — Я чувствую, что вызвал здесь такое же замешательство, в каком нахожусь и сам. Но прежде чем уйти, я должен сказать несколько слов в оправдание вашего родственника, который, вводя меня в общество, не знал, что я недостоин этой чести, могу вас уверить.

Он поклонился Норрисам и вышел, очень спокойный с виду и весь кипя внутри.

— Ну, что же, — сказал Норрис-отец, бледнея и обводя взглядом собравшихся, после того как Мартин закрыл за собой дверь, — молодой человек наблюдал сегодня вечером утонченность светских манер и изящную простоту высшего общества, которых никогда не видал у себя на родине. Будем надеяться, что это пробудит в нем нравственное чувство.

Если "нравственное чувство", этот исключительно заокеанский товар, ибо, по утверждению доморощенных деятелей, ораторов и памфлетистов, оно является монополией Америки, — если нравственное чувство включает благожелательность и любовь к человечеству, то его действительно не мешало бы пробудить в Мартине. Он шагал по улице в сопровождении Марка, и все безнравственные чувства бушевали в нем, подстрекая к довольно кровожадным замечаниям, которых, к счастью для его репутации, никто не слыхал. Однако скоро он настолько остыл, что стал даже подсмеиваться над этим событием, и вдруг услышал позади себя чьи-то шаги и, обернувшись, увидел своего друга Бивена, который догонял его, совершенно запыхавшись.

Он взял Мартина под руку и, попросив идти медленнее, несколько минут молчал. Наконец он сказал:

— Надеюсь, вы оправдаете меня и в другом смысле?

— В каком? — спросил Мартин.

— Надеюсь, вы не думаете, что я предвидел финал нашего визита? Впрочем, вряд ли нужно вас об этом спрашивать.

— Да, это верно, — сказал Мартин. — Я тем более благодарен вам за вашу любезность, что узнал цену здешним почтенным гражданам.

— По-моему, — возразил его друг, — таким, как они, везде одна цена, только наши не хотят этого признавать и становятся на ходули.

— Честное слово, это верно, — сказал Мартин.

— Я думаю, — продолжал его друг, — что если бы вы видели такую сцену в английской комедии, то не нашли бы ее невероятной и неестественной?

— Да, конечно!

— Без сомнения, здесь это смешнее, чем где бы то ни было, — продолжал его спутник, — но тут уж виноваты наши актеры. О себе лично могу только сказать, что я с самого начала знал, в каком классе вы ехали; я видел список пассажиров первого класса, и вас в нем не было.

— Тем больше я вам обязан, — сказал Мартин.

— Норисс очень хороший человек, в своем роде, — заметил мистер Бивен.

— Вот как? — сухо сказал Мартин.

— О да! В нем много хороших свойств. Если бы вы или кто другой обратились к нему, как к существу высшего порядка, в качестве просителя на бедность — он был бы весь доброта и внимание.

— Мне незачем было уезжать за три тысячи миль, чтобы встретиться с таким типом, — сказал Мартин.

Ни он, ни его друг больше не разговаривали дорогой, каждый был, по-видимому, достаточно занят собственными мыслями.

Чай или ужин, как бы ни называлась здесь вечерняя трапеза, уже кончился, когда они вернулись к майору, но скатерть, разукрашенную несколькими добавочными мазками и пятнами, все еще не убрали со стола. На одном его конце пили чай миссис Джефферсон Брик и две другие дамы, по-видимому не в урочное время, так как все они были в шляпках и шалях и, должно быть, только что вернулись домой. При свете трех коптящих свечей неравной длины и в разного фасона подсвечниках комната казалась такой же неприглядной, как и днем.

Все три дамы громко беседовали, когда вошел Мартин со своим другом, но, увидев джентльменов, сразу замолчали, приняв весьма достойный, чтобы не сказать замороженный, вид. Пока они переговаривались шепотом, даже вода в чайнике стала холоднее градусов на двадцать, до такой степени от них веяло холодом.

— Вы были на молитвенном собрании, миссис Брик? — спросил спутник Мартина с плутовской искоркой в глазах.

— На лекции, сэр.

— Простите, я забыл. Вы, кажется, не ходите на собрания?

Тут дама справа от миссис Брик благочестиво кашлянула, как будто говоря: "Я хожу!" И в самом деле, она туда ходила чуть ли не каждый день.

— Хорошая была проповедь, сударыня? — спросил мистер Бивен, адресуясь к этой даме.

Дама благочестиво подняла глаза и ответила: "Да". Ее весьма подкрепила добротная, крепкая, энергичная проповедь, которая как нельзя лучше разделывалась со всеми ее приятельницами и знакомыми, бесповоротно решая их судьбу. Кроме того, ее шляпка затмила шляпки всех остальных прихожанок, так что эта дама во всех отношениях обрела душевный покой.

— Какой же курс лекций вы теперь слушаете, сударыня? — сказал друг Мартина, снова обращаясь к миссис Брик.

— Философию духа, по средам.

— А по понедельникам?

— Философию преступления.

— А по пятницам?

— Философию растений.

— Вы забыли "Философию управления" по четвергам, дорогая моя, заметила третья дама.

— Нет, — сказала миссис Брик, — это по вторникам.

— Совершенно верно! — воскликнула дама. — По четвергам "Философия материи", разумеется.

— Вы видите, мистер Чезлвит, наши дамы очень заняты.

— В самом деле, у вас есть основание так говорить. — ответил Мартин. Сколько нужно энергии, чтобы совместить эти в высшей степени важные занятия вне дома с семейными обязанностями.

Тут Мартин остановился, увидев, что дамы смотрят на него весьма неблагосклонно, хотя никак не мог понять, что он сделал такого, чтобы заслужить презрительное выражение на их лицах. Но после того как дамы удалились наверх, к себе в спальни, что произошло очень скоро, мистер Бивен объяснил ему, что домашняя работа неизмеримо ниже достоинства этих философствующих дам и что (в девяноста девяти случаях из ста) ни одна из них не сумела бы выполнить самую легкую работу по хозяйству или сшить что-нибудь простенькое из платья для своих детей.

— Другой вопрос, не лучше ли им было бы вооружиться обыкновенными вязальными спицами, чем таким острым оружием, — сказал он. — Но я могу поручиться за одно: не так часто бывает, чтобы они этим оружием порезались. Проповеди и лекции — это наши балы и концерты. Они ходят туда, чтобы развлечься, посмотреть на туалеты других дам и снова вернуться домой.

— Когда вы говорите "домой", вы имеете в виду такой дом, как вот этот?

— Да. Но я вижу, что вы смертельно устали, и пожелаю вам спокойной ночи. Мы поговорим о ваших планах завтра утром. Вы уже и сейчас, должно быть, чувствуете, что оставаться здесь — значит попусту терять время. Надо ехать дальше.

— Где будет хуже? — спросил Мартин, вспомнив старую пословицу.

— Надеюсь, что нет. Но на сегодня довольно. Спокойной ночи!

Они дружески пожали друг другу руки и разошлись. Как только Мартин остался один, возбуждение от новизны и смены впечатлений, которое поддерживало его весь этот утомительный день, исчезло, и он почувствовал себя таким разбитым и усталым, что у него не было сил даже добраться до постели.

Какая перемена произошла в нем за эти двенадцать или пятнадцать часов! Куда делись его надежды и жизнерадостные планы! Сколь ни чужда была ему земля, на которой он стоял, и воздух, которым он дышал, — припоминая все, что ему пришлось пережить за один этот день, он не мог не почувствовать, что его затея обречена на гибель. Как бы опрометчива и необдуманна ни казалась она подчас на борту парохода, чего никогда не бывало прежде, на берегу, теперь она представилась ему в таком черном свете, что Мартин испугался. Мысли, которые он призывал себе на помощь, принимали такой унылый, мрачный характер, что не приносили ему облегчения. Даже бриллианты на его пальце сверкали, как капли слез, и ни одного луча надежды не было в их ярком блеске.

В мрачной задумчивости продолжал он сидеть у печки, не обращая внимания на постояльцев, которые являлись один за другим из своих лавок, контор и соседних баров и, хлебнув воды из белого кувшина, стоявшего на буфете, и повертевшись около медных плевательниц, к которым их влекла магическая сила, тяжелой поступью отправлялись ко сну; он сидел до тех пор, пока Марк Тэпли не подошел и не потряс его за плечо, думая, что он спит.

— Марк! — воскликнул он, вздрогнув.

— Все в порядке, сэр, — отвечал жизнерадостный слуга, снимая пальцами нагар со свечки, которую нес в руке. — Кровать у вас не так-то широка, сэр; и человек, которого не слишком мучит жажда, перед завтраком мог бы выпить без труда всю воду, которую вам принесли для умыванья, а после того закусить полотенцем. Зато вы нынче будете спать без качки, сэр.

— Мне кажется, что дом как будто плывет по волнам, — сказал Мартин, вставая и пошатываясь, — и я чувствую себя совершенно несчастным.

— Зато я весел, как жаворонок, сэр, — сказал Марк. — Да ведь, слава богу, и есть отчего! Мне бы надо было здесь родиться, я так думаю. Шагайте осторожнее, — они поднимались по лестнице. — Вы помните джентльмена на пароходе, сэр, того самого, с очень маленьким сундучком?

— С чемоданчиком? Да.

— Ну, сэр, нынче вечером принесли от прачки чистое белье и положили перед дверями спален. Ежели вы обратите внимание, когда пойдем мимо, на то, как мало у него рубашек и много манишек, вам станет понятно, каким образом он укладывался и почему у него так мало багажа.

Но Мартин был слишком утомлен и угнетен, чтобы обращать, внимание на пустяки, и не заинтересовался этим открытием. Мистер Тэпли, нисколько не обескураженный его равнодушием, проводил его наверх, в приготовленную для него спальню — очень маленькую, узкую комнату с половиной окна, кроватью, похожей на сундук без крышки, двумя стульями, ковриком — вроде тех, на каких в Англии примеряют башмаки в обувных лавках, маленьким зеркальцем на стене и умывальным столиком с кувшином и тазом, которые можно было принять за молочник и полоскательницу.

— У них тут, должно быть, наводят лоск сухим полотенцем, — сказал Марк. — Верно, страдают водобоязнью, сэр.

— Не снимете ли вы с меня сапоги, — сказал Мартин, падая на стул. — Я совсем разбит, никуда не гожусь, Марк.

— Вы этого не скажете завтра утром, сэр, — возразил мистер Тэпли, — и даже нынче вечером, сэр, после того как попробуете вот это. — Тут он достал большой стакан, наполненный до краев маленькими кубиками чистого, прозрачного льда, сквозь который манили из глубины, восхищая умиленного зрителя, один-два ломтика лимона и золотистая жидкость обольстительного вида.

— Как это называется? — спросил Мартин.

Но мистер Тэпли, не отвечая ничего, погрузил в эту смесь соломинку, приятно зашуршавшую среди кусочков льда, и дал понять выразительным жестом, что восхищенному потребителю полагается тянуть через соломинку.

Мартин взял стакан, удивленно посмотрел на него, потянул через соломинку и сейчас же возвел глаза кверху в полном восторге. Больше он уже не останавливался до тех пор, пока не осушил стакан до последней капли.

— Ну вот, сэр! — сказал Марк с торжествующим видом, принимая у него стакан. — Если вы еще когда-нибудь устанете до смерти, а меня не случится под рукой, вам нужно только попросить кого-нибудь, чтобы сходили за коблером.

— Чтобы сходили за коблером? — повторил Мартин.

— Это удивительное изобретение, сэр, — сказал Марк, нежно поглаживая пустой стакан, — называется коблер; шерри-коблер — ежели называть полностью, и коблер — сокращенно. Теперь, сэр, вам уже не захочется лечь в сапогах, и вообще вы теперь совсем другой человек во всех отношениях.

После этого торжественного предисловия он принес машинку для снимания сапог.

— Не думайте, я не собираюсь опять впадать в отчаяние, Марк, — сказал Мартин, — но что, если, боже избави, мы застрянем где-нибудь в необитаемой местности, без товаров и без денег!

— Ну что ж, сэр, — отвечал невозмутимый Тэпли, — судя по тому, что мы уже видели, в необитаемой местности нам было бы не хуже, чем в обитаемой.

— О Том Пинч, Том Пинч! — сказал Мартин задумчиво. — Чего бы я не отдал, лишь бы быть рядом с тобой и слышать твой голос, хотя бы и в старой спальне у Пекснифа!

— О "Дракон", "Дракон"! — отозвался Марк жизнерадостно. — Если бы между нами не было моря, да не стыдно было бы возвращаться, и я, может быть, сказал бы то же самое. Только я тут, в Нью-Йорке, в Америке; а ты, "Дракон", в Вильтшире, в Европе; и нам предстоит добывать богатство, "Дракон", для одной молоденькой леди; а уж если ты собрался осмотреть Монумент, "Дракон", нельзя отступать с первых шагов, не то никогда не доберешься доверху!

— Умно сказано, Марк! — воскликнул Мартин. — Нам не следует оглядываться.

— Во всех сказках, какие я читал, сэр, люди, которые оглядываются назад, превращаются в камень, — ответил Марк, — и я всегда был того мнения, что они сами себя до этого довели, — значит, так им и надо. Желаю вам спокойной ночи, сэр, и приятных снов!

— Тогда пускай мне приснится родина, — сказал Мартин, ложась в постель.

— И мне тоже, — прошептал Марк, очутившись у себя в комнате, где его никто не мог слышать, — потому что, если в самом ближайшем будущем не придет такое время, когда быть веселым станет не так-то легко, пропади я пропадом в этой Америке!

Пусть колеблются перед ними и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете ничем не стесненной мысли, и пусть наше бледное повествование — сон во сне — так же быстро переменит место действия и перенесется на берега Англии.

Назад: ГЛАВА XVI

Дальше: ГЛАВА XVIII