Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 18. Джузеппе Бальзамо. Часть 1,2,3 1994

Назад: XXXVI ПЯТЫЙ ЗАГОВОР МАРШАЛА РИШЕЛЬЕ

Дальше: XLVI КЕМ ОКАЗАЛСЯ ГОСПОДИН ЖАК

XXXIX

КОМПЬЕНЬ

Наутро Компьень проснулся опьяненный и преображенный; вернее сказать, Компьень вовсе не засыпал.

Еще накануне в городе расположились передовые части королевской гвардии. Пока офицеры знакомились с местностью, нотабли вместе с интендантом малых забав готовили город к великой чести, выпавшей на его долю.

Триумфальными арками из зелени, целыми аллеями роз и сирени, надписями на латинском, французском и немецком языках в стихах и прозе — вот чем до самого вечера занимались пикардийские городские власти.

По традиции, идущей с незапамятных времен, девушки были одеты в белое, эшевены — в черное, монахи-францисканцы были в серых рясах, священники — в самых богатых своих облачениях; солдаты и офицеры гарнизона в новых мундирах заняли свои посты и готовы были выступить, как только объявят о прибытии принцессы.

Выехавший накануне дофин прибыл в Компьень инкогнито часов около одиннадцати вечера в сопровождении обоих братьев. Рано утром он сел на коня, словно простой смертный, и в сопровождении пятнадцатилетнего графа Прованского и тринадцатилетнего графа д’Артуа поскакал галопом в направлении Рибекура навстречу ее высочеству.

Эта учтивость пришла в голову не юному принцу, а его наставнику, г-ну Ла Вогийону. Его призвал к себе накануне Людовик XV и дал указание объяснить дофину обязанности, налагаемые на него событиями, которые должны были произойти в течение ближайших суток.

Чтобы поддержать честь монархии, де Ла Вогийон предложил герцогу Беррийскому последовать примеру королей его рода: Генриха IV, Людовика XIII, Людовика XIV, Людовика XV — каждому из них в свое время хотелось увидеть свою будущую супругу еще до церемонии, во время путешествия в меньшей степени готовую выдержать придирчивый осмотр.

На своих быстрых скакунах они проехали три или четыре льё за полчаса. Перед отъездом дофин был серьезен, а его братья веселились. В половине девятого они уже возвращались в город: дофин был все так же серьезен, граф Прованский — угрюм, только граф д’Артуа казался еще веселее, чем утром.

Дело в том, что герцог Беррийский волновался, граф Прованский изнывал от ревности, а граф д’Артуа был восхищен. Причина была одна: они убедились, что принцесса очень красива.

Серьезный, завистливый и беззаботный — вот как можно было определить трех принцев. Это отражалось на их лицах.

Часы на ратуше в Компьене пробили десять, когда наблюдатель заметил на колокольне деревни Клев белое знамя, которое должны были там водрузить, как только покажется карета ее высочества дофины.

Наблюдатель тотчас ударил в сигнальный колокол; в ответ на его звон на Дворцовой площади грянул пушечный выстрел.

Король, как будто только и ждавший этого сигнала, въехал в Компьень в запряженной восьмеркой лошадей карете в сопровождении эскорта. Вслед за ним в город въезжали бесчисленные кареты придворных.

Жандармы и драгуны скакали впереди. Придворные разрывались между желанием видеть короля и желанием поспешить навстречу дофине, между созерцанием блеска и великолепия и корыстолюбивыми соображениями.

Вереница карет, запряженных четверкой лошадей, растянулась почти на льё. В них ехали четыреста дам и столько же кавалеров — цвет французского дворянства. Доезжачие, гайдуки, рассыльные и пажи окружали эти кареты. Верховые офицеры из военной свиты короля составляли целое войско, блиставшее бархатом, золотом, перьями и шелками в клубах пыли, поднятой каретами.

В Компьене встречающие сделали недолгую остановку, после чего выехали из города, пустив лошадей шагом, чтобы приблизиться к условленному месту у придорожного креста, находившегося недалеко от деревни Маньи.

Знатная молодежь окружала дофина, дворяне старшего поколения сопровождали короля.

Со своей стороны дофина, не сменившая карету, неторопливо приближалась к условленному месту.

И вот обе свиты соединились.

Тотчас кареты опустели. С обеих сторон из карет вышла толпа придворных; в одной карете оставался король, в другой — дофина.

Дверца кареты ее высочества отворилась; молодая эрцгерцогиня легко ступила на землю и направилась к карете короля.

Увидев свою невестку, Людовик XV приказал отворить дверцу кареты и поспешил выйти.

Принцесса так удачно рассчитала время своего приближения, что в то мгновение, когда король коснулся ногой земли, она опустилась перед ним на колени.

Король нагнулся, поднял ее и нежно поцеловал, посмотрев на нее так, что она залилась краской.

— Монсеньер дофин! — представил король, показывая Марии Антуанетте на герцога Беррийского, который стоял у нее за спиной, и которого, казалось, она еще не видела.

Ее высочество грациозно присела в реверансе. Дофин, тоже покраснев, в ответ поклонился.

После представления дофина наступил черед обоих его братьев, затем — всех трех дочерей короля.

Ее высочество говорила что-нибудь приятное каждому из принцев и принцесс.

Графиня Дюбарри с беспокойством ждала, стоя за принцессами. Представят ли ее? Не забудут о ней?

После представления принцессы Софи, младшей дочери короля, произошла заминка, заставившая всех затаить дыхание.

Король, казалось, колебался, а дофина словно ожидала какого-то нового события, о котором была заранее предупреждена.

Король поискал глазами вокруг себя и, увидев неподалеку графиню Дюбарри, взял ее за руку.

Все тотчас расступились. Король остался в кругу, центром которого была дофина.

— Графиня Дюбарри, — представил он, — мой добрый друг.

Ее высочество побледнела, однако на ее бескровных губах появилась любезная улыбка.

— Вашему величеству можно позавидовать: такой очаровательный друг! Я нисколько не удивлена тем, что она может внушать нежнейшую привязанность.

Все переглянулись: они были не удивлены, а ошеломлены. Было ясно, что принцесса следует указаниям, полученным ею при австрийском дворе, и, возможно, повторяет слова, подсказанные ей самой Марией Терезией.

Господин де Шуазёль решил, что его присутствие необходимо. Он сделал шаг вперед, надеясь, что его тоже представят ее высочеству. Но король кивнул головой — ударили барабаны, запели трубы, раздался пушечный выстрел.

Король подал руку принцессе, чтобы проводить ее до кареты. Опершись на его руку, она прошествовала мимо г-на де Шуазёля. Заметила она его или нет — сказать было невозможно, однако ни кивком головы, ни взмахом руки она его не приветствовала.

В то мгновение, когда принцесса поднялась в карету короля, торжественный шум был заглушен звоном городских колоколов.

Графиня Дюбарри села в карету, сияя от счастья. Затем минут десять король усаживался в карету и отдавал приказание ехать в Компьень.

В это время все разговоры, которые до того велись сдержанно — из уважения или из-за волнения, — слились в гул.

Дюбарри подошел к карете невестки. Увидев его улыбку, она приготовилась услышать поздравления.

— Знаете, Жанна, — сказал он, указывая пальцем на одну из карет свиты ее высочества дофины, — кто этот молодой человек?

— Нет, — ответила графиня. — Вам известно, что сказала дофина, когда король представил меня ей?

— Речь совсем о другом. Этот молодой человек — Филипп де Таверне.

— Тот, что нанес вам удар шпагой?

— Вот именно. А знаете ли вы, кто это восхитительное создание, с которым он беседует?

— Эта девушка, такая бледная и величественная?

— Да, та, на которую сейчас смотрит король и имя которой он, по всей вероятности, спрашивает у дофины.

— Кто же она?

— Его сестра.

— Вот как? — удивилась Дюбарри.

— Послушайте, Жанна, я не знаю, почему, но мне кажется, что вам так же нужно опасаться сестры, как мне — брата.

— Вы с ума сошли.

— Напротив, я исполнен мудрости. Во всяком случае, о юноше я позабочусь.

— А я пригляжу за девушкой.

— Тише! — сказал Жан. — Вот идет наш друг герцог де Ришелье.

В самом деле, к ним, сокрушенно покачивая головою, подходил герцог.

— Что с вами, дорогой герцог? — спросила графиня, улыбаясь самой обворожительной из своих улыбок. — Вы чем-то недовольны.

— Графиня! — начал герцог. — Не кажется ли вам, что все мы слишком серьезны, я бы даже сказал, почти печальны для столь радостного события? Когда-то, помнится мне, мы уже встречали такую же любезную, такую же прекрасную принцессу: это была матушка нашего дофина. Все мы тогда были гораздо веселей. Может быть, потому, что были моложе?

— Нет, — раздался за спиной герцога голос, — просто, дорогой маршал, королевство было не таким старым.

Всех, кто услышал эти слова, будто обдало холодом. Герцог обернулся и увидел пожилого дворянина с элегантными манерами; тот с печальной улыбкой положил ему руку на плечо.

— Черт возьми! — воскликнул герцог. — Да это же барон де Таверне!

— Графиня, — продолжал он, — позвольте представить вам одного из моих самых давних друзей, к которому я прошу вас быть благосклонной: барон де Таверне-Мезон-Руж.

— Это их отец! — сказали в один голос Жан и графиня, склоняясь в поклоне.

— По каретам, господа, по каретам! — распорядился в это мгновение майор гвардии, командовавший эскортом.

Оба пожилых дворянина раскланялись с графиней и виконтом и направились вместе к карете, радуясь встрече после долгой разлуки.

— Ну что ж, — признался виконт, — хотите, я скажу вам одну вещь, дорогая моя? Отец мне нравится ничуть не больше, чем его детки.

— Какая жалость, — отозвалась графиня, — что сбежал этот дикарь Жильбер! Уж он-то рассказал бы нам все, недаром же он воспитывался в их доме.

— Подумаешь! — сказал Жан. — Теперь, когда нам больше нечего делать, мы его отыщем.

Они замолчали; карета тронулась с места.

На следующий день после проведенной в Компьене ночи оба двора, закат одного века и заря другого, перемешавшись, отправились по дороге в Париж — разверстую пропасть, которая всех их должна была поглотить.

XL

ПОКРОВИТЕЛЬНИЦА И ЕЕ ПОДОПЕЧНЫЙ

Пора вернуться к Жильберу, о бегстве которого мы узнали из возгласа, неосторожно вырвавшегося у его покровительницы, мадемуазель Шон.

С тех пор как в деревушке Лашосе во время событий, предшествовавших дуэли Филиппа де Таверне с виконтом Дюбарри, он узнал имя своей благодетельницы, восхищения ею у нашего философа заметно поубавилось.

Часто в Таверне, в то время как, спрятавшись среди кустов или за стволом граба, он горящими глазами следил за гулявшей со своим отцом Андре, он слышал категоричные высказывания барона о графине Дюбарри.

Завистливая ненависть старого Таверне, пороки и воззрения которого нам известны, нашла отклик в сердце Жильбера. Андре никоим образом не оспаривала того дурного, что говорил барон о Дюбарри: во Франции ее презирали. И наконец, что окончательно заставило Жильбера принять сторону барона, — это неоднократно повторенная фраза Николь: «Ах, если бы я была графиней Дюбарри!»

В продолжение всего путешествия Шон была очень занята, причем вещами слишком серьезными, чтобы обращать внимание на перемены в расположении духа Жильбера, вызванные тем, что он узнал, кто были его спутники. Она приехала в Версаль с одной заботой: как можно выгоднее для виконта представить удар шпагой, который он получил от Филиппа и который не мог служить его чести.

Едва въехав в столицу если не Франции, то, по крайней мере, французской монархии, Жильбер забыл о своих мрачных мыслях и не мог скрыть своего восхищения. Версаль, величественный и холодный, с его громадными деревьями (большинство из них уже начали засыхать и гибнуть от старости), внушил Жильберу то чувство благоговейной печали, которому не в состоянии противиться ни один даже трезвый ум при виде великих сооружений, плодов человеческого упорства, или созданных мощью природы.

Против этого непривычного для Жильбера впечатления напрасно восставало его врожденное высокомерие: в первые минуты от удивления и восхищения он стал молчаливым и податливым. Сознание своей нищеты и ничтожества подавило его. Он находил, что слишком бедно одет по сравнению со всеми этими господами, увешанными золотом и орденскими лентами, слишком мал в сравнении со швейцарцами королевской гвардии; слишком неловок, когда ему приходится идти в больших подкованных железом башмаках через галереи по мозаичному паркету и выскобленным и навощенным мраморным полам.

Он почувствовал, что помощь его благодетельницы была ему необходима: лишь она могла сделать из него нечто. Он придвинулся к ней, чтобы стража видела, что они вместе. Но именно эту потребность в помощи Шон по зрелом размышлении он не смог ей простить.

Мы уже знаем — об этом мы говорили в первой части настоящей книги, — что графиня Дюбарри жила в Версале в прекрасных покоях, которые до нее занимала мадам Аделаида. Золото, мрамор, духи, ковры, кружева сначала опьянили Жильбера — натуру чувственную по своим задаткам, однако выработавшую в себе философский взгляд на вещи. И лишь много позднее, увлеченный зрелищем стольких чудес, поразивших его воображение, он заметил наконец, что находится в маленькой мансарде, обитой саржей, что ему подали бульон, остатки жаркого из баранины и горшочек сливок на десерт, что лакей, подавая еду, сказал по-хозяйски: «Не выходите отсюда» — и оставил его одного.

Однако последний штрих на этой картине — самый прекрасный, надо признать, — еще держал Жильбера во власти очарования. Его поселили под крышей, как мы уже говорили, но из окна мансарды ему были видны мраморные статуи парка, водоемы, подернутые зеленоватой ряской, которой их затянули забвение и заброшенность, а по-над кронами деревьев, подобно океанским волнам, пестрели долины и вдали голубели соседние возвышенности.

Жильбер подумал о том, что, не будучи ни придворным, ни лакеем, не имея на это право по рождению, даже ничем не унизясь, он поселился в Версале, в королевском дворце, наравне с первыми дворянами Франции.

Пока Жильбер заканчивал свой скромный ужин, очень хороший по сравнению с тем, к чему он привык, и любовался видом, открывавшимся из мансарды, Шон, как вы помните, отправилась в апартаменты своей сестры. Она шепнула ей на ухо, что поручение относительно г-жи де Беарн выполнено, и громко сообщила о несчастье, приключившемся с их братом на постоялом дворе в Лашосе. Злоключение, несмотря на весь шум, сопровождавший его вначале, как мы видели, мало-помалу отошло на задний план и затерялось в пропасти, где должны были затеряться многие значительно более важные события, — пропасти королевского безразличия.

Жильбер погрузился в мечтательное состояние, которое было свойственно ему, когда он находился перед лицом событий, превосходивших его ум или волю. Ему сообщили, что мадемуазель Шон просит его спуститься вниз. Он взял шляпу, почистил ее, бросил взгляд на свой потертый костюм, сравнил его с новой ливреей лакея и, напомнив себе, что это была все же ливрея, тем не менее спустился, красный от стыда при мысли о том, что резко отличается своим видом от людей, с которыми находился в одном помещении, и что предметы, которые попадались ему на глаза, так не соответствуют его облику.

Шон спускалась во двор одновременно с Жильбером, однако с той разницей, что она сходила по парадной лестнице, а он по маленькой лесенке, предназначенной для слуг.

Внизу ждала карета. Она представляла собой нечто вроде низкого четырехколесного экипажа, похожего на историческую маленькую карету, в которой великий король одновременно вывозил на прогулку г-жу де Монтеспан, г-жу де Фонтанж, а часто и королеву.

Шон села в экипаж и устроилась на переднем сиденье с большим ларцом и маленькой собачкой. Два других места предназначались Жильберу и интенданту Гранжу.

Жильбер поспешил занять место позади Шон, чтобы утвердить свое достоинство. Интендант, не чинясь, даже не обратив на это внимания, уселся за ларцом и собачкой.

Мадемуазель Шон, настоящая обитательница Версаля, с радостью покидала дворец и отправлялась вдохнуть воздух лесов и лугов; едва они выехали из города, как к ней вернулась общительность. Она обернулась к Жильберу и спросила:

— Ну, как вам понравился Версаль, господин философ?

— Он великолепен, сударыня. Но мы его уже покидаем?

— Да, мы едем к нам домой.

— Вы хотите сказать, что вы едете к себе домой, — ответил Жильбер тоном прирученного медведя.

— Да, именно это я и хотела сказать. Я покажу вас сестре; постарайтесь ей понравиться, этого добиваются сейчас самые высокородные дворяне Франции. Кстати, господин Гранж, закажите этому юноше одежду.

Жильбер залился краской до ушей.

— Какую, сударыня? — спросил интендант. — Обычную ливрею?

Жильбер подскочил на сиденье.

— Ливрею! — вскричал он, окинув интенданта свирепым взглядом.

— Нет, нет… Вы закажите… Я вам после скажу, что. У меня есть идея, которой я хочу поделиться с сестрой. Проследите только, чтобы этот костюм был готов одновременно с костюмом Замора.

— Слушаюсь, сударыня.

— Вы знаете Замора? — обратилась Шон к совершенно обескураженному этим разговором Жильберу.

— Нет, не имел этой чести, — ответил тот.

— Он станет вашим товарищем, скоро он будет назначен комендантом замка Люсьенн. Подружитесь с ним: несмотря на свой цвет, Замор — славный малый.

Жильбер хотел было спросить, какого же цвета Замор, но вспомнил прочитанную ему Шон по поводу его любопытства нотацию и, боясь нового нагоняя, удержался от вопроса.

— Постараюсь, — ответил он с полной достоинства улыбкой.

Приехали в Люсьенн. Философ все увидел своими глазами: недавно обсаженную деревьями дорогу, тенистые склоны, высокий акведук, который походил на римский, каштановые густолиственные рощи и, наконец, изумительную картину, открывавшуюся на леса и долины по обоим берегам Сены, убегающей по направлению к Мезону.

«Так вот он где, — сказал себе Жильбер, — домишко, который, как говаривал барон де Таверне, обходится Франции в кругленькую сумму».

Обрадовавшиеся собаки, суетившиеся слуги, сбежавшиеся, чтобы приветствовать Шон, прервали возвышенные размышления Жильбера.

— Сестра уже приехала?

— Нет еще, сударыня, но ее ждут.

— Кто же?

— Господин канцлер, господин начальник полиции, герцог д’Эгильон.

— Хорошо. Поскорее отворите китайский кабинет. Я хочу первой увидеть сестру. Предупредите ее, что я уже здесь, слышите? А! Сильви! — обратилась Шон к горничной, завладевшей ларцом и собачкой. — Отдайте ларец и Мизанпуфа господину Гранжу и проводите моего юного философа к Замору.

Сильви осмотрелась по сторонам, как будто пыталась определить, о какой зверушке идет речь. Взгляды Сильви и ее хозяйки остановились на Жильбере. Шон знаком подтвердила, что речь идет именно об этом молодом человеке.

— Следуйте за мной, — сказала Сильви.

С нарастающим изумлением Жильбер последовал за ней, а легкая как птичка Шон исчезла в одной из боковых дверей флигеля.

Если бы не повелительный тон, каким говорила с ней Шон, Жильбер принял бы Сильви скорее за знатную даму, чем за горничную. В самом деле, ее одежда была больше похожа на одежду Андре, чем на платье Николь. Сильви взяла Жильбера за руку и мило ему улыбнулась, так как слова мадемуазель Шон свидетельствовали если не о ее расположении к нему, то, во всяком случае, о мимолетной симпатии.

Это была — мы говорим о Сильви — высокая, красивая синеглазая девушка с почти незаметными веснушками и прекрасными белокурыми волосами. Ее свежий тонко очерченный рот, белые зубы, округлые руки вызвали у Жильбера прилив свойственной ему чувственности, напомнившей о медовом месяце, о котором говорила Николь.

Женщины всегда замечают подобные вещи, мадемуазель Сильви тоже заметила и улыбнулась.

— Как вас зовут, сударь? — спросила она.

— Жильбер, мадемуазель, — довольно мягко ответил молодой человек.

— Ну что ж, господин Жильбер, пойдемте знакомиться с благородным Замором.

— Комендантом замка Люсьенн?

— Да.

Жильбер одернул рукава, смахнул пыль с сюртука и вытер руки платком. Он был смущен тем, что должен был предстать перед столь важным лицом, но вспомнил фразу: «Замор — славный малый» — и это его приободрило.

Он уже стал другом графини, другом виконта. Сейчас он подружится с комендантом королевской резиденции.

«Разве не клевета все, что рассказывают о дворе? — подумал он. — Здесь так легко найти себе друзей! По-моему, эти люди приветливые и добрые».

Сильви отворила дверь в приемную, больше напоминавшую будуар; она была отделана черепаховыми панно, инкрустированными позолоченной медью. Это было похоже на атриум Лукулла, с той лишь разницей, что у древних римлян инкрустации были из чистого золота. Здесь, в огромном кресле, зарывшись в подушки, возлежал, положив ногу на ногу и грызя шоколадные пастилки, благородный Замор, уже знакомый нам, но не Жильберу.

Впечатление, которое произвел будущий комендант замка Люсьенн на философа, довольно забавным образом отразилось на его лице.

— О Боже! — воскликнул он, с волнением разглядывая странную фигуру: он в первый раз видел негра. — Что это такое?

Замор даже не поднял головы и продолжал жевать конфеты, от удовольствия поблескивая белками глаз.

— Это? — отозвалась Сильви. — Это господин Замор.

— Вот этот? — переспросил пораженный Жильбер.

— Ну, конечно! — ответила Сильви, которая не могла не рассмеяться, глядя на эту сцену.

— Комендант! — продолжал Жильбер. — Эта образина — комендант замка Люсьенн? Не может быть, мадемуазель, вы просто смеетесь надо мной.

При этих словах Замор выпрямился и показал белые зубы.

— Моя комендант, — сказал он. — Моя не образина.

Жильбер перевел с Замора на Сильви сначала беспокойный, а затем негодующий взгляд, когда он увидел, как молодая женщина расхохоталась, несмотря на все усилия сдержаться.

Замор, серьезный и невозмутимый, как индийский божок, засунул свою черную лапку в атласный мешочек и вновь захрустел конфетами.

В эту минуту распахнулась дверь и вошли г-н Гранж и портной.

— Вот, — сказал он, — человек, для которого шьется костюм. Снимите мерки, как я вам это объяснил.

Жильбер машинально вытягивал руки и подставлял плечи, а Сильви и Гранж беседовали в глубине комнаты. Сильви закатывалась смехом в ответ на каждое слово интенданта.

— Ах! Это будет очаровательно! — сказала Сильви. — А у него будет остроконечный колпак, как у Сганареля?

Не дожидаясь ответа г-на Гранжа, Жильбер оттолкнул портного и наотрез отказался продолжать снятие мерок. Он не знал, кто такой Сганарель, но его имя и в особенности смех Сильви подсказывали ему, что это, должно быть, смешной персонаж.

— Ну и ладно, — сказал интендант, — не невольте его. — Вам ведь и этого достаточно, не так ли?

— Разумеется, — ответил портной, — к тому же в платье такого рода ширина — не беда. Я сошью его просторным.

На этом мадемуазель Сильви, интендант и портной удалились, оставив Жильбера наедине с негритенком, который по-прежнему грыз конфеты и вращал глазами.

Сколько загадок для бедного провинциала! Сколько страхов, сколько волнений, особенно для философа, который видел — или ему казалось это, — что его достоинству грозит в Люсьенне еще большая опасность, чем в Таверне!

Однако он попытался заговорить с Замором: ему пришла в голову мысль, что это, возможно, индийский принц, о которых он читал в романах Кребийона-сына.

Но индийский принц не ответил и отправился любоваться перед каждым из зеркал своим роскошным костюмом, словно невеста своим венчальным нарядом. Затем, устроившись верхом на стуле с колесиками и оттолкнувшись от пола ногами, он несколько раз объехал приемную с ловкостью, свидетельствовавшей о том, что это упражнение изучено им основательно.

Вдруг раздался звонок. Замор вскочил со стула, бросил его там, где был остановлен звуком колокольчика, и через одну из выходивших в коридор дверей бросился туда, откуда позвонили.

Быстрота, с которой Замор повиновался серебристому звону, окончательно убедила Жильбера, что Замор вовсе не принц.

У Жильбера возникла мысль выйти через ту же дверь, что и Замор. Но, дойдя до конца приемной, выходившей в салон, он увидел столько господ с голубыми и красными орденскими лентами, сопровождаемых такими развязными, наглыми и шумными лакеями, что почувствовал, как холодок пробежал по его спине, а на лбу выступила испарина. Он вернулся в приемную.

Так прошел час. Замор не возвращался. Мадемуазель Сильви тоже не было. Жильбер страстно желал, чтобы появилось хоть какое-нибудь живое существо, пусть даже этот ужасный портной — орудие неизвестной ему мистификации, жертвой которой он должен был стать. Час спустя вновь отворилась дверь, через которую он вошел, появился лакей и сказал ему:

— Следуйте за мной.

XLI

«ЛЕКАРЬ ПОНЕВОЛЕ»

Жильбера неприятно задело то, что он вынужден подчиняться лакею, однако речь шла, очевидно, о переменах в его положении, и ему показалось, что любое изменение будет для него к лучшему. Вот почему он поспешил за лакеем.

Освободившись наконец от переговоров и сообщив невестке о поручении, выполненном ею у графини де Беарн, Шон, в изящном утреннем домашнем платье, со всеми удобствами расположилась позавтракать у окна, в которое были видны верхушки посаженных неподалеку косыми рядами акации и каштанов.

Она ела с аппетитом, Жильбер отметил, что в этом не было ничего удивительного, так как ей подали рагу из фазана и галантин с трюфелями.

Философ Жильбер! Когда его ввели в комнату, где находилась Шон, он поискал глазами на столике предназначенный для него прибор: он ожидал, что его пригласят позавтракать.

Однако Шон даже не предложила ему сесть.

Она только взглянула на него, а затем, выпив бокал вина цвета топаза, спросила:

— Ну так что же, дорогой доктор, как ваши дела с Замором?

— Как мои дела? — переспросил Жильбер.

— Ну да! Я надеюсь, вы подружились?

— Как можно познакомиться или подружиться с какой-то зверушкой, которая и разговаривать-то не умеет, а когда к ней обращаются, только и делает, что вращает глазами и показывает зубы.

— Вы меня пугаете, — заметила Шон, продолжая есть; ничто в выражении ее лица не подтверждало этих слов. — Вы, значит, не способны к дружбе?

— Дружба предполагает равенство, сударыня.

— Какие красивые слова! — отозвалась Шон. — Так вы не считаете себя равным Замору?

— Точнее будет сказать, — ответил Жильбер, — что я не считаю его равным себе.

— Да он и впрямь очарователен! — ни к кому не обращаясь, сказала Шон.

Затем, обернувшись к Жильберу и заметив его надутый вид, прибавила:

— Значит, милый доктор, вы говорите, что не так легко отдаете свое сердце?

— Совершенно верно, сударыня.

— А я ошибалась, полагая, что принадлежу к числу ваших добрых друзей.

— Як вам очень расположен, — чопорно ответил Жильбер.

— Благодарю вас. Вы меня просто осчастливили. И как же долго, мой прекрасный гордец, нужно добиваться вашего расположения?

— Достаточно долго, сударыня. Есть люди, которые — что бы они ни делали — не добьются его никогда.

— Ага! Теперь я понимаю, почему, прожив восемнадцать лет в доме барона де Таверне, вы неожиданно покинули его: семейство Таверне не сумело завоевать вашего расположения. Разве не так?

Жильбер покраснел.

— Что же вы не отвечаете? — настаивала Шон.

— Я могу ответить вам только одно: дружбу и доверие нужно заслужить.

— Черт побери! В таком случае мне кажется, что владельцы Таверне не удостоились ни вашей дружбы, ни вашего доверия.

— Отнюдь не все.

— А что же сделали те, кто имел несчастье не понравиться вам?

— Я не собираюсь жаловаться, — гордо ответил Жильбер.

— Ну же, ну! — промолвила Шон. — Я вижу, что я тоже недостойна доверия господина Жильбера. И, однако же, я полна желания заслужить его, но не знаю, как этого добиться.

Жильбер обиженно поджал губы.

— Итак, семейство Таверне не смогло вам угодить, — добавила Шон с любопытством, не ускользнувшим от Жильбера. — Расскажите мне все-таки, чем вы занимались у них в доме.

Жильбер оказался в некотором затруднении, так как и сам не знал, что, собственно, он делал в Таверне.

— Я был, сударыня… — пробормотал он. — Я был… доверенным лицом.

Услышав эти слова, произнесенные с характерной для Жильбера философической меланхоличностью, Шон расхохоталась так, что даже откинулась на стуле.

— Вы мне не верите? — нахмурившись, спросил Жильбер.

— Боже упаси! Знаете ли вы, друг мой, что вы совершенно невыносимы: вам ничего нельзя сказать. Я спросила, что за люди эти Таверне. И совсем не для того, чтобы досадить вам, а, наоборот, чтобы быть вам полезной и отомстить за вас.

— Я вовсе не думаю о мщении. А если понадобится — отомщу за себя сам.

— Вот и хорошо. Так как у нас есть в чем упрекнуть членов семьи Таверне, а вы тоже на них сердиты, — возможно, даже за многое, — мы, таким образом, становимся союзниками.

— Ошибаетесь, сударыня. Моя месть не имеет с вашей ничего общего, потому что вы говорите о всех Таверне, я же допускаю различные оттенки чувств, которые испытываю по отношению к ним.

— А господина Филиппа де Таверне, например, вы относите к темной или к светлой гамме оттенков?

— Я ничего не имею против господина Филиппа. Он никогда не делал мне ничего хорошего, но и ничего плохого. Не могу сказать, чтобы я его любил или ненавидел: он мне совершенно безразличен.

— Значит, вы не станете выступать свидетелем против Филиппа де Таверне перед королем или господином де Шуазёлем?

— Свидетелем по какому поводу?

— По поводу его дуэли с моим братом.

— Если меня вызовут свидетелем, я скажу все, что знаю.

— А что вы знаете?

— Правду.

— Что вы называете правдой? Это ведь очень гибкое слово.

— Только не для того, кто умеет отличать добро от зла, справедливость от несправедливости.

— Понимаю: добро — это господин Филипп де Таверне, а зло — господин виконт Дюбарри.

— Да, во всяком случае, для меня, для моей совести.

— Вот кого я подобрала на дороге! — бросила Шон с раздражением. — Вот кто обязан мне жизнью! Вот какова его благодарность!

— Вернее будет сказать, что я не обязан вам смертью.

— Это одно и то же.

— Напротив, это совершенно разные вещи.

— Неужели?

— Я не обязан вам жизнью. Вы помешали своим лошадям отнять ее у меня, вот и все. И к тому же не вы, а форейтор.

Шон пристально посмотрела на юного логика, который говорил, не выбирая выражений.

— Я могла бы ожидать, — отозвалась она с мягкой улыбкой и нежным голосом, — большей галантности от спутника, который во время путешествия столь ловко отыскивал мою руку среди подушек и мою щиколотку на своем колене.

Неожиданная нежность Шон и простота ее обращения произвели на Жильбера такое сильное впечатление, что он тут же забыл и про Замора, и про портного, и про завтрак, на который его забыли пригласить.

— Ну вот, вы снова милый, — сказала Шон, беря Жильбера за подбородок, — вы будете свидетельствовать против Филиппа де Таверне, не правда ли?

— Ну уж нет, — ответил Жильбер, — никогда!

— Отчего же, упрямец вы эдакий?

— Оттого, что господин виконт Жан был не прав.

— В чем же он был не прав, скажите на милость?

— Он оскорбил дофину, а господин Филипп де Таверне — напротив…

— Ну?

— …был прав, защищая ее честь.

— Как видно, мы держим сторону дофины?

— Нет, я на стороне справедливости.

— Вы сумасшедший, Жильбер, замолчите! Пусть никто в этом замке не услышит, что вы говорите.

— Тогда избавьте меня от необходимости отвечать, когда задаете вопрос.

— Давайте поговорим о чем-нибудь другом.

Жильбер поклонился в знак согласия.

— Итак, малыш, что вы предполагаете делать здесь, если не желаете стать нам приятным? — спросила молодая женщина, тон которой стал довольно жестким.

— Разве можно становиться приятным, лжесвидетельствуя?

— Господи, да где вы берете все эти красивые слова?

— Каждый человек вправе оставаться верным своей совести.

— Когда вы служите хозяину, он берет всю ответственность на себя.

— У меня нет хозяина, — отрезал Жильбер.

— Если вы и дальше будете продолжать в том же духе, дурачок, — сказала Шон, поднимаясь с ленивой грацией, — у вас никогда не будет и хозяйки. А теперь я повторяю свой вопрос: что вы собираетесь у нас делать?

— Мне казалось, что можно не быть приятным, когда можешь быть полезным.

— Вы ошибались: нам и так попадаются только полезные люди, мы от них устали.

— В таком случае я уйду.

— Уйдете?

— Конечно! Я не просил, чтобы меня привозили сюда, ведь так? Значит, я свободен.

— Свободен! — вскричала Шон: непривычное для нее сопротивление начинало ее раздражать. — Ну уж нет!

Лицо Жильбера приняло выражение твердости.

— Спокойно, спокойно! — сказала молодая женщина, увидев по нахмуренным бровям собеседника, что он не так легко откажется от своей свободы. — Предлагаю мир! Вы хороши собой, полны добродетели и тем самым будете очень забавны — хотя бы в силу противоположности со всем тем, что нас окружает. Но умоляю: оставьте при себе свою любовь к истине.

— Разумеется, ее я сохраню.

— Да, но мы по-разному это понимаем. Я прошу: оставьте ее при себе, не провозглашайте культа истины в коридорах Трианона или в передних Версаля.

— Гм, — откликнулся Жильбер.

— Никаких «гм». Вы еще недостаточно образованны, мой юный философ, женщина еще может вас чему-нибудь научить. Первая аксиома: молчание — это еще не ложь. Запомните хорошенько!

— А если мне зададут вопрос?

— Кто же? Вы с ума сошли, друг мой. Боже! Да кто, кроме меня, думает о вас на этом свете? Вы еще не прошли никакой школы, как мне кажется, господин философ. Порода, которую вы представляете, пока еще редкость. Нужно проехать немало дорог и исходить немало лесов, чтобы найти подобного вам. Вы останетесь со мной, и не пройдет и несколько дней, как вы станете безупречным придворным.

— Сомневаюсь, — уверенно возразил Жильбер.

Шон пожала плечами.

Жильбер улыбнулся.

— Давайте на этом остановимся, — снова заговорила Шон. — К тому же вам надо понравиться только троим.

— И кто же эти трое?

— Король, моя сестра и я.

— Что для этого нужно сделать?

— Вы видели Замора? — спросила молодая женщина, уклоняясь от прямого ответа.

— Этого негра?

— Да, негра.

— Что может у меня быть с ним общего?

— Постарайтесь, чтобы вам так же повезло, мой дружочек. У этого негра уже две тысячи ливров ренты из шкатулки короля. Он скоро будет назначен комендантом замка Люсьенн, и тот, кто смеялся над его толстыми губами и цветом его кожи, станет перед ним лебезить, называть его «сударь» и даже «монсеньер».

— Только не я, сударыня.

— Неужели? — отозвалась Шон. — А мне казалось, что один из первых заветов философии гласит, что все люди равны?

— Именно поэтому я и не назову Замора монсеньером.

Шон была побеждена своим собственным оружием. Теперь была ее очередь прикусить язычок.

— Значит, вы не честолюбивы, — заметила она.

— Почему? — загорелся Жильбер. — Напротив.

— Вашей мечтой было, если не ошибаюсь, стать врачом?

— Я полагаю, что оказывать помощь себе подобным — прекраснейшее в мире занятие.

— Ну так ваша мечта осуществится.

— Каким образом?

— Вы будете врачом, и к тому же королевским врачом.

— Я? — вскричал Жильбер. — У меня нет понятия об элементарных вещах в области медицинского искусства… Вы смеетесь, сударыня.

— А вы думаете, Замор знает, что такое опускная решетка, машикули, контрэскарп? Нет, не знает, и это его не заботит. Это не мешает ему стать комендантом замка Люсьенн, со всеми привилегиями, связанными с этой должностью.

— Ах да, да, я понимаю, — прошептал Жильбер с горечью. — У вас только один шут, вам этого недостаточно. Королю скучно. Ему нужны два шута.

— Ну вот, — воскликнула Шон, — опять у него кислая мина! Вы так станете уродливым, мой друг. Приберегите все эти гримасы до того времени, когда у вас на голове будет парик, а на парике — остроконечный колпак: тогда это будет уже не уродливо, а смешно.

Жильбер нахмурил брови.

— Вы вполне можете согласиться на роль королевского врача, когда сам господин герцог де Трем умоляет мою сестру о титуле ее личной обезьянки.

Жильбер ничего не ответил. Шон в соответствии с пословицей истолковала его молчание как знак согласия.

— Чтобы доказать вам, что вы уже в фаворе, — продолжала Шон, — вы не будете есть со слугами.

— Благодарю вас, сударыня, — ответил Жильбер.

— Я уже распорядилась.

— А где же я буду есть?

— Вы разделите трапезу Замора.

— Я?

— Вы. Если хотите есть, идите сейчас же ужинать вместе с ним.

— Я не голоден, — грубо ответил Жильбер.

— Очень хорошо, — спокойно отозвалась Шон, — теперь вы не голодны, но к вечеру проголодаетесь.

Жильбер отрицательно покачал головой.

— А если не вечером, так завтра или послезавтра. Вы покоритесь, господин бунтарь, а если будете причинять нам слишком много хлопот, так у нас есть человек, который сечет непослушных пажей.

Жильбер вздрогнул и побледнел.

— Итак, отправляйтесь к Замору, — строго приказала Шон, — хуже вам от этого не будет. Кухня хорошая, но остерегайтесь быть неблагодарным, иначе вас научат благодарности.

Жильбер опустил голову.

Так он делал всякий раз, когда, вместо того чтобы говорить, принимал решение действовать.

Лакей, который привел Жильбера, дожидался, пока молодой человек выйдет. Он проводил Жильбера в небольшую столовую, рядом с уже знакомой приемной.

Замор сидел за столом.

Жильбер сел рядом с ним, но есть заставить его не смогли.

Пробило три часа. Графиня Дюбарри отправилась в Париж. Шон, которая должна была присоединиться к ней позже, дала указание проучить своего медвежонка: принести ему сладостей, если он будет вести себя хорошо, и запугать, посадить на час в карцер, если он будет продолжать бунтовать.

В четыре часа в комнату Жильбера принесли полный костюм «лекаря поневоле»: остроконечную шляпу-колпак, парик, черный сюртук, плащ того же цвета. К сему добавили воротничок, указку и толстую книгу.

Лакей, который принес вещи, одну за другой показал их Жильберу. Тот не проявил никакого желания сопротивляться.

Господин Гранж вошел вслед за лакеем и показал Жильберу, как надевать некоторые части костюма. Жильбер внимательно выслушал все объяснения г-на Гранжа.

— Мне кажется, — заметил он, — что раньше лекари носили письменный прибор и свиток бумаги.

— А ведь он прав, — согласился г-н Гранж, — найдите ему длинное перо, которое он прикрепит к поясу.

— С чернильницей и бумагой! — закричал Жильбер. — Я непременно хочу, чтобы костюм был полным.

Лакей кинулся выполнять полученные приказания. Кроме того, ему было поручено сообщить Шон об удивительной покорности Жильбера.

Шон была так довольна, что дала посланцу кошелек с восемью экю, чтобы повесить на пояс этому примерному лекарю.

— Благодарю, — сказал Жильбер, когда все это ему принесли. — Теперь оставьте меня одного, чтобы я мог одеться.

— Поторопитесь, чтобы мадемуазель могла увидеть вас до отъезда в Париж, — посоветовал ему г-н Гранж.

— Полчаса, — сказал Жильбер, — мне нужно всего полчаса.

— Хоть три четверти, если нужно, сударь, — ответил интендант, закрывая дверь в комнату Жильбера так тщательно, будто это была сокровищница.

Жильбер на цыпочках подошел к двери и прислушался. Убедившись, что шум шагов стих, он проскользнул к окну, выходившему на террасу. Терраса была расположена восемнадцатью футами ниже. Эти террасы, посыпанные мелким песком, были обсажены большими деревьями, листва которых затеняла балконы.

Жильбер разодрал свой длинный плащ на три части, связал их, положил на стол шляпу, рядом со шляпой кошелек и написал:

«Сударыня!

Первое из достояний человека есть свобода. Самая святая обязанность человека — сохранить ее. Вы принуждаете меня, я же себя освобождаю.

Жильбер».

Он сложил письмо и адресовал его Шон. Затем привязал двенадцать футов саржи к решетке окна, между ее прутьями проскользнул, как ящерица, спрыгнул на террасу с риском для жизни, потому что веревки не хватило, и, еще оглушенный прыжком, добежал до деревьев, шмыгнул в крону, как белка, ухватился за ветки, спрыгнул на землю и со всех ног кинулся к лесу Виль-д’Авре. Когда через полчаса за ним пришли, он уже был недосягаем для погони.

XLII

СТАРИК

Жильбер решил не идти по дороге, так как боялся погони. Он шел лесом и наконец, очутившись в роще, остановился передохнуть. Он прошел около полутора льё за три четверти часа.

Беглец огляделся: он был совершенно один. Безлюдье его успокоило. Крадучись, он приблизился к дороге, которая, по его расчетам, вела в Париж.

Заметив выезжавшие из деревни Рокенкур кареты с кучерами в оранжевых ливреях, он так испугался, что отказался от соблазна продвигаться по большой дороге и опять кинулся в лес.

«Останемся в тени каштанов, — сказал себе Жильбер. — Если меня где-нибудь и будут искать, то прежде всего на большаке. А к вечеру, переходя от дерева к дереву, от перекрестка к перекрестку, я доберусь до Парижа. Говорят, Париж большой. А я невелик, меня там не найдут».

Эта мысль понравилась ему еще и потому, что погода была великолепная, леса тенисты, а земля покрыта ковром из мхов. Солнце еще припекало, но уже начало заходить за возвышенности Марли, высушив траву и вызвав шедшие от земли нежные весенние запахи, аромат цветов и свежей зелени.

Был тот час дня, когда с неба опускается глубокая тишина, предшествующая сумеркам, час, когда цветы, закрывая лепестки, прячут в чашечке уснувшее насекомое. Золотистые жужжащие мухи возвращаются в дупла дубов, свое убежище; птицы беззвучно пролетают в листве, слышен лишь шорох их крыльев; единственная песня, которую еще можно услышать, — это ритмичное посвистывание дрозда и робкий щебет малиновки.

Жильбер знал лес, ему знакомы были его тишина и его звуки. Потому-то, не раздумывая более, не поддаваясь детским страхам, он смело отправился в путь среди вересковых зарослей по сухим прошлогодним листьям.

Вместо беспокойства, Жильбер испытывал теперь огромную радость. Он пил долгими глотками чистый и свежий воздух, чувствуя, что и на этот раз он, как настоящий стоик, вышел победителем из всех ловушек, подстерегающих человека с его слабостями. И разве имело какое-либо значение то, что у него не было ни хлеба, ни денег, ни ночлега? Ведь он был свободен и мог всецело располагать собой.

Он растянулся у подножия гигантского каштана, на мягкой подстилке между двумя толстыми корнями, поросшими мхом, и, глядя на улыбавшееся ему небо, заснул.

Разбудило его пение птиц. Едва светало. Жильбер, лежавший на жестком корне, приподнялся на затекшем локте и увидел, что в голубоватом рассвете открывается перекресток, где сходятся три лесные дороги; там и сям по влажным от росы тропкам пробегали ушастые быстрые кролики, а любопытная лань, перебиравшая стройными ногами со стальными копытцами, остановилась посреди аллеи, чтобы разглядеть это странное неизвестное существо, лежащее под деревом и внушающее ей желание как можно быстрее убежать прочь.

Жильбер поднялся на ноги и почувствовал, что голоден. Читатель помнит, что накануне он не пожелал ужинать с Замором и потому у него не было во рту ни крошки после того завтрака в Версале, в маленькой мансарде под крышей. Очутившись под сводами леса, отважный путник, прошедший через леса Лотарингии и Шампани, почувствовал себя как в парках Таверне или в зарослях Пьерфита, когда он пробуждался на заре после ночи, проведенной в засаде ради Андре.

Но тогда он находил рядом пойманную им куропатку или подстреленного фазана, а сейчас около него лежала только шляпа, изрядно пострадавшая в пути и окончательно испорченная утренней росой.

Так, значит, это был не сон, как он подумал, едва проснувшись? Значит, все было явью, начиная с его триумфального въезда в Версаль и кончая побегом из Люсьенна?

Затем чувство голода окончательно вернуло его к действительности, голода, все усиливающегося и все более острого.

Машинально он поискал вокруг себя сочную ежевику, дикие сливы, хрусткие корешки родных лесов, вкус которых, хотя и более терпкий, чем вкус репы, был тем не менее приятен лесорубам, которые разыскивают их, когда по утрам с топорами и пилами отправляются на работу.

Но в это время растения еще не созрели. Жильбер увидел вокруг одни только ясени, вязы, каштаны и вечные дубы, которые так любят песчаную почву.

«Ну же, ну, — сказал себе Жильбер, — пойду прямо в Париж. Я от него в трех-четырех льё, самое большее — в пяти. Это дело двух часов ходьбы. И разве уж так важны двухчасовые муки, когда есть уверенность, что вскоре они прекратятся? В Париже хлеба хватает на всех. Увидев честного, работящего молодого человека, любой встречный ремесленник не откажет мне в куске хлеба за работу. В Париже я всегда заработаю себе на еду на сутки вперед. Что же мне еще надо? Ничего — при условии, что каждый следующий день позволит мне стать выше, значительнее и приблизит меня к цели, которой я хочу достичь».

Жильбер ускорил шаги, он хотел выйти на большую дорогу, но утратил способность ориентироваться. В Таверне и во всех окрестных лесах он легко различал восток и запад, любой лучик солнца осведомлял его о времени и направлении. Ночью любая звезда, хотя он и не знал ее под именем Венеры, Сатурна или Люцифера, была для него путеводной. Но в этом новом для него мире он так же мало знал вещи, как и людей, и надо было ощупью, наугад отыскать свой путь среди тех и других.

«К счастью, я видел дорожные столбы с указателями дорог», — сказал себе Жильбер.

И он отправился к развилке, на которой заметил эти столбы-указатели.

Действительно, это была развилка трех дорог: одна из них вела в Маре-Жон, другая — в Шан-де-л’Алуэт, третья — в Тру-Сале.

Оказалось, что Жильбер был еще далек от цели своего пути. Три часа он кружил по лесу, возвращаясь от Рондю-Руа к перекрестку Принцев.

Пот струился по его лицу, двадцать раз он снимал сюртук и куртку, чтобы залезть на высоченный каштан, но, взобравшись на его вершину, он видел Версаль — то справа, то слева, — Версаль, к которому его постоянно приводила злая судьба.

В ярости, не смея идти по дороге, так как он был уверен, что весь Люсьенн кинулся ему вдогонку, Жильбер пробирался сквозь чащу и в конце концов прошел Вирофле, затем Шавиль, потом Севр.

В замке Мёдон пробило половину шестого, когда он добрался до монастыря капуцинов, расположенного между зданием мануфактуры и Бельвю. Оттуда, вскарабкавшись на крест с риском сломать его и, как Сирвен, быть приговоренным парламентом к колесованию, он увидел Сену, предместье Парижа и дымившиеся трубы крайних домов.

Но вдоль Сены через предместье проходила большая версальская дорога, от которой Жильберу надо было держаться подальше.

На мгновение Жильбер забыл об усталости и голоде. Он видел вдали скопление домов, тонувших в утренней дымке; он решил, что это Париж, побежал в ту сторону и остановился, лишь когда у него перехватило дыхание.

Он находился в самом центре Мёдонского леса, между Флёри и Плесси-Пике.

«Ну что ж, — сказал он, оглядываясь вокруг, — отбросим ложный стыд. Я непременно встречу одного из тех, кто, поднявшись спозаранку, отправляется на работу с большим куском хлеба под мышкой. Я скажу ему: „Все люди — братья и, значит, должны помогать друг другу. У вас хлеба достаточно не только для того, чтобы позавтракать, но и на весь день, и не на одного. А я умираю с голоду“. И тогда он отдаст мне половину своего хлеба».

Голод заставлял Жильбера философствовать больше, чем обычно, и он продолжал свои размышления.

«В самом деле, — думал он, — разве не все у людей на земле общее? Бог, вечный источник всего сущего, разве дал одним воздух, который оплодотворяет землю, или землю, которая рождает плоды? Нет, но некоторые захватили ее. Однако в глазах Всевышнего, как и в глазах философа, ни у кого ничего нет: тот, кто чем-то владеет, имеет это лишь потому, что Бог дал это в его временное распоряжение».

Жильбер, со свойственной ему рассудительностью, собрал воедино смутные и еще не определившиеся мысли, которые в ту эпоху витали в воздухе, пролетая над головами, как облака, влекомые ветром в одну сторону, чтобы собраться в грозовую тучу.

«Кто-то, — продолжал философствовать Жильбер, — силой завладел тем, что принадлежит всем. Ну что ж, у них можно силой отобрать то, что они не хотят разделить со всеми. Если мой брат, у которого слишком много хлеба для него одного, откажется дать мне кусок, тогда… я возьму его силой, следуя закону природы, источнику здравого смысла и справедливости, потому что он вырастает из естественной потребности. Конечно, не в том случае, если мой брат скажет мне: „Та часть, которую ты просишь, — для моей жены и детей“ или же: „Я сильнее тебя и не отдам тебе свой хлеб“.

Жильбер, предаваясь размышлениям голодного волка, вышел на лужайку, посреди которой находилось болотце с рыжей водой, поросшее тростником и кувшинками.

На травянистом склоне, спускавшемся к самой воде, исполосованной во всех направлениях длинноногими водомерками, синели, как россыпь бирюзы, многочисленные незабудки.

В глубине полукругом высилась изгородь из больших осин и ольхи, заполнявшей своей густой листвой промежутки, оставленные природой между серебристыми стволами высоких деревьев.

Шесть аллей выходили на этот своего рода перекресток. Две из них, казалось, уходили к самому солнцу, которое золотило верхушки дальних деревьев, тогда как четыре другие, расходившиеся, как лучи звезды, пропадали в синей лесной дали.

Этот зеленый зал казался более прохладным и более цветущим, чем любое другое место в лесу.

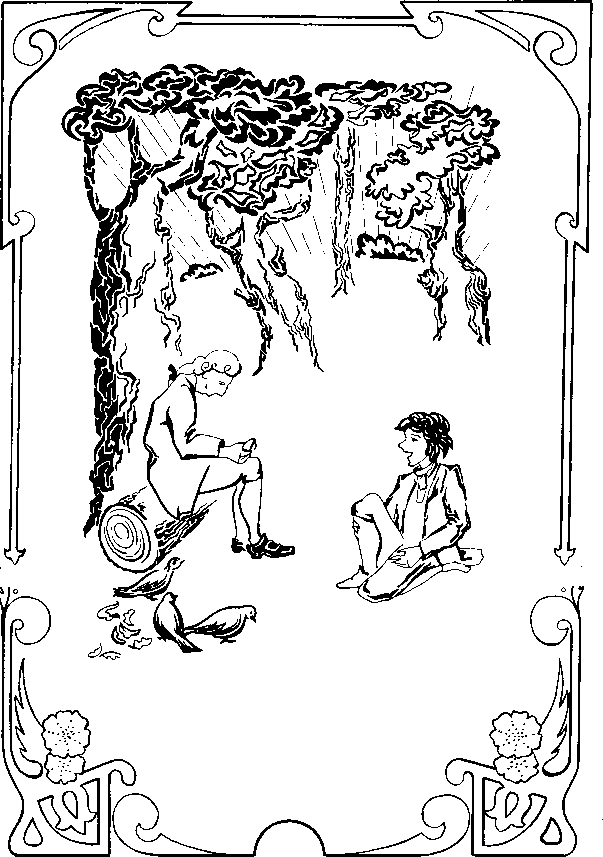

Жильбер вошел в него по одной из темных аллей.

Первое, что он заметил, когда, окинув далекий горизонт, перевел свой взгляд на то, что окружало его, это был — в сумраках глубокого рва — ствол упавшего дерева, на котором сидел человек в седом парике, с мягкими и тонкими чертами лица, одетый в сюртук из толстого коричневого сукна, штаны такого же цвета, жилет из серого пике в полоску; его серые хлопчатобумажные чулки обтягивали изящную ногу довольно красивой формы; туфли на пуговицах, местами пыльные, были омыты на носках и задниках утренней росой.

Рядом с человеком на поваленном дереве стояла выкрашенная в зеленый цвет коробка с откинутой крышкой, полная только что собранных растений. Меж ног его лежал посох из падуба, закругленный конец которого блестел в тени; он заканчивался маленькой лопаткой в два дюйма шириной и три длиной.

Жильбер мельком окинул все эти подробности, но что он заметил в первую очередь, так это кусок хлеба, от которого старик отламывал кусочки, чтобы съесть их, поделившись с зябликами и зеленушками, издалека поглядывающими на желанную добычу. Они кидались на нее, едва старик протягивал им крошки, и с веселым щебетом улетали, шумя крыльями, в глубину леса.

Время от времени старик, следивший за ними добрым и живым взглядом, запускал руку в узелок из клетчатого цветного платка, вынимал вишню и заедал ею хлеб.

„Ну вот мне и представился случай“, — сказал себе Жильбер, раздвигая ветки и делая несколько шагов по направлению к одинокому старику, который наконец прервал свои размышления.

Однако, пройдя треть расстояния и заметив благожелательный и спокойный взгляд этого человека, Жильбер остановился и снял шляпу.

Увидав, что он уже не один, старик быстро взглянул на свой костюм и накинутый сверху балахон.

Затем он застегнул костюм и запахнул балахон.

XLIII

БОТАНИК

Жильбер набрался храбрости и подошел совсем близко. Однако, едва раскрыв рот, он сейчас же его закрыл, не проронив ни звука. Он колебался: ему вдруг почудилось, что он просит милостыню, а вовсе не требует того, что принадлежит ему по праву.

Старик заметил его робость, и, казалось, это обстоятельство успокоило Жильбера.

— Вы хотите мне что-то сказать, друг мой? — с улыбкой спросил он, положив хлеб под дерево.

— Да, сударь, — отвечал Жильбер.

— Что вам угодно?

— Я вижу, что вы бросаете хлеб птицам, а разве не сказано было, что их кормит Бог?

— Конечно, он их кормит, юноша, — проговорил незнакомец, — но рука человека — одно из орудий Божьего промысла. Если вы меня в этом упрекаете, то напрасно, потому что ни в глухом лесу, ни на шумной улице не пропадет хлеб, который мы разбрасываем. Здесь его подберут птицы, а там поднимут бедняки.

— Что ж, сударь, — отвечал Жильбер в сильном волнении от ласкового и проникновенного голоса старика, — хоть мы сейчас с вами в лесу, я знаю одного человека, который готов оспаривать ваш хлеб у птиц.

— Не вы ли это, мой друг? — вскричал старик. — Уж не голодны ли вы?

— Очень голоден, сударь, клянусь вам, и если вы позволите…

Старик схватил хлеб с выражением искреннего сострадания. Потом замер и пристально посмотрел на Жильбера.

Жильбер и в самом деле не очень походил на нищего, стоило лишь повнимательнее к нему приглядеться. Он был одет чисто, хотя его одежда в некоторых местах была выпачкана землей. На нем было свежее белье, потому что накануне в Версале он достал из своего узелка рубашку и переоделся, но рубашка была теперь помята и влажна. Было совершенно очевидно, что молодой человек ночевал в лесу.

Особенно удивительны были его белые изящные руки, выдававшие в нем мечтателя, а вовсе не человека, привыкшего к тяжелой работе.

Жильбер был достаточно сообразителен, чтобы заметить недоверие и колебание незнакомца; он поспешил опередить догадки старика, которые, как он понимал, были бы не в его пользу.

— Человек испытывает голод, сударь, если не ел двенадцать часов, — сказал он, — а у меня уже целые сутки во рту не было ни крошки.

Взволнованное выражение его лица, дрожащий голос, бледность — все подтверждало правдивость его слов.

У старика уже не было сомнений, вернее — опасений. Он протянул хлеб вместе с платком, в который были завернуты вишни.

— Благодарю вас, сударь, — молвил Жильбер, вежливо отказываясь от ягод, — с меня довольно и хлеба.

Он разломил его надвое, половину оставил себе, другую отдал старику. Потом сел на траву в нескольких шагах от старика, разглядывавшего его со все возраставшим интересом.

Трапеза его была недолгой. Хлеба было мало, а у Жильбера был прекрасный аппетит. Старик не стал беспокоить его расспросами, он украдкой наблюдал за ним, делая вид, что занят лежавшими в коробке травами и цветами, тянувшими головки к жестяной крышке, словно в надежде глотнуть свежего воздуху.

Однако видя, что Жильбер направляется к луже, старик закричал:

— Не пейте этой воды, юноша! Она заражена остатками прошлогодней травы, а на поверхности плавает лягушачья икра. Возьмите лучше ягод, они освежат не хуже воды. Берите, не стесняйтесь. Я вижу, вы сотрапезник ненавязчивый.

— Вы правы, сударь, навязчивость мне совсем не свойственна, я больше всего на свете боюсь быть таким. Это я недавно доказал в Версале.

— A-а, так вы из Версаля держите путь? — взглянув на Жильбера, поинтересовался незнакомец.

— Да, сударь, — отвечал молодой человек.

— Богатое место. Надо быть или очень бедным, или чересчур гордым, чтобы умирать там с голоду.

— Я как раз и беден и горд, сударь.

— Вы поссорились с хозяином? — неуверенно спросил незнакомец, вопросительно поглядывая на Жильбера и продолжая перебирать травы в коробке.

— У меня нет хозяина, сударь.

— Друг мой, так может говорить только честолюбец, — заметил незнакомец, надевая шляпу.

— Я сказал правду.

— Это не может быть правдой, потому что здесь, на земле, у каждого есть хозяин и только гордец может сказать: "У меня нет хозяина".

— Неужели?

— Ну, конечно, Боже мой! И старые и молодые, все, какими бы мы ни были, себе не принадлежим. Одними управляют люди, другими — воззрения, а самые строгие хозяева не всегда те, что отдают приказания, обижают грубым словом или наказывают плетью.

— Пусть так, — согласился Жильбер, — в таком случае мною руководят воззрения — это я готов признать. Воззрения — вот единственная сила, которую, не стыдясь, может признать разум.

— А каковы ваши воззрения? По-моему, вы еще очень молоды, друг мой, и глубоких воззрений у вас быть не может.

— Сударь! Я знаю, что люди — братья, что при рождении на каждого человека возлагаются обязанности по отношению к братьям. Я знаю, что Господь дал мне кое-что, пусть самую малость. А так как я готов признавать достоинства других, то я вправе требовать от них того же, если, конечно, я своих достоинств не преувеличиваю. Пока я не совершил бесчестных или несправедливых поступков, я имею право рассчитывать на известное уважение, хотя бы потому, что я человек.

— Ах-ах! — воскликнул незнакомец. — Вы где-нибудь учились?

— К сожалению, нет, сударь. Я прочел только "Рассуждение о начале и основаниях неравенства" и "Общественный договор". Из этих книг я и почерпнул все свои знания и даже, может быть, все свои мечты.

При этих словах в глазах незнакомца вспыхнул огонек, он сделал порывистое движение и едва не сломал стебелек бессмертника с блестевшими на солнце листиками, который никак не желал укладываться в тесную коробку.

— Так какие же у вас воззрения?

— Вероятно, они не совпадут с вашими, — отвечал молодой человек, — это воззрения Жан Жака Руссо.

— Хорошо ли вы их поняли? — спросил незнакомец с видимым недоверием, которое должно было задеть самолюбие Жильбера.

— Так ведь я, как мне кажется, понимаю свой родной язык, особенно когда на нем выражаются так же ясно и поэтично, как Жан Жак Руссо…

— Да, видно, не очень, — с улыбкой заметил старик, — потому что если то, о чем я вас сейчас спрашиваю, не поэтично, то уж, во всяком случае, вполне ясно. Я хотел спросить, помогли ли вам ваши занятия философией лучше понять суть системы…

Незнакомец смущенно замолчал.

— …системы Руссо? — переспросил молодой человек. — Да ведь я, сударь, изучал философию не в коллеже, я своему чутью обязан тем, что открыл для себя среди прочитанных книг самую замечательную и полезную: "Общественный договор".

— Бесплодный предмет для молодого человека, пустое созерцание для двадцатилетнего мечтателя, горький и малособлазнительный цветок для юного воображения, — слегка опечалившись, проговорил незнакомец.

— В несчастье человек мужает до срока, сударь, — возразил Жильбер, — а если дать волю мечтательности, то она может довести до беды.

Незнакомец удивленно раскрыл глаза, которые все это время были полуприкрыты в задумчивости, свойственной старику в минуты покоя, сообщавшего его лицу некоторую привлекательность.

— Кого вы имеете в виду? — краснея, спросил он.

— Никого, сударь, — отвечал Жильбер.

— Не может быть.

— Да нет же, уверяю вас.

— Мне показалось, что вы основательно изучили женевского философа и имеете в виду его жизнь.

— Я его не знаю, — простодушно возразил Жильбер.

— Не знаете? — вздохнул незнакомец. — Невелика потеря, молодой человек, это весьма жалкое создание.

— Что вы говорите! Жан Жак Руссо — жалкое создание? Значит, нет больше справедливости ни на земле, ни на небе. Жалкое создание! И это человек, посвятивший жизнь счастью других людей!..

— Ну, я вижу, вы и в самом деле его не знаете! Впрочем, давайте лучше поговорим о вас, если ничего не имеете против.

— Я охотнее предпочел бы уяснить себе предмет, о котором мы только что говорили. Кроме того, я ничего собою не представляю, сударь, что же я могу вам сообщить?

— Ну да, и потом, вы меня совсем не знаете и боитесь быть откровенны с незнакомым человеком.

— Сударь! Чего мне бояться кого бы то ни было и кто может сделать меня более несчастным, чем я есть? Вспомните, каким я предстал перед вами: одинокий, бедный, голодный.

— Куда же вы направлялись?

— В Париж. Вы парижанин, сударь?

— Да… то есть нет.

— Да или нет? — с улыбкой спросил Жильбер.

— Я не люблю лгать. Я не раз имел случай убедиться, что надо подумать, прежде чем ответить. Я парижанин, если под парижанином подразумевается человек, давно проживающий в Париже и ведущий городской образ жизни. Но родился я в другом городе. А почему вы об этом спросили?

— Мой вопрос связан с тем, о чем мы только что говорили. Я имел в виду то, что, если вы живете в Париже, вы, должно быть, видели господина Руссо.

— Я и впрямь видел его несколько раз.

— Его, наверное, провожают взглядами, когда он проходит мимо? Он вызывает восхищение, прохожие показывают на него друг другу пальцем как на благодетеля человечества, не так ли?

— Ничего похожего. За ним бегут дети и, подученные родителями, кидают ему вдогонку камни.

— О, Господи! — в недоумении вскричал Жильбер. — Но он, по крайней мере, богат?

— Ему случается утром, как и вам, задавать себе вопрос: "Что я буду сегодня есть?"

— Как бы ни был он беден, но, вероятно, он человек известный, могущественный, уважаемый?

— Засыпая вечером, он не уверен, что не проснется в Бастилии.

— Как же он должен в таком случае ненавидеть людей!

— Он их ни любит, ни ненавидит, они ему надоели, — вот и все.

— Не испытывать ненависти к людям, которые дурно с нами обходятся! — вскричал Жильбер. — Мне это непонятно.

— Руссо всегда был свободен, сударь. Руссо всегда был достаточно силен, чтобы надеяться только на себя. А ведь именно сила и свобода делают человека мягким и добрым. Напротив, зависимость и слабость его озлобляют.

— Вот потому-то я и стремлюсь оставаться свободным! — с гордостью заметил Жильбер. — Я чутьем угадывал то, что вы сейчас подтвердили.

— Человек может быть свободен и в тюрьме, молодой человек, — отвечал незнакомец. — Окажись Руссо завтра за решеткой, что рано или поздно. с ним случится, он и там писал и мыслил бы так же свободно, как в горах Швейцарии. Я-то всегда полагал, что свобода состоит не в том, чтобы делать то, что хочется; она заключается в том, что никакая сила не может заставить человека поступать против своей воли.

— Скажите, сударь, эти слова принадлежат Руссо?

— Да, — отвечал незнакомец.

— Они взяты из "Общественного договора"?

— Нет, это из его новой книги под названием "Прогулки одинокого мечтателя".

— Сударь! Мне кажется, у нас с вами есть нечто общее.

— Что именно?

— Мы оба любим Руссо и восхищаемся его книгами.

— Говорите о себе, молодой человек: вы как раз в том возрасте, когда люди легко обманываются.

— Можно заблуждаться в чем-то, но не в ком-то.

— Впоследствии вы сами убедитесь, что чаще всего ошибаются именно в людях. Может быть, Руссо отчасти ближе к истине, чем другие. Но уж поверьте мне: и у него есть недостатки, да еще какие!..

Жильбер недоверчиво покачал головой. Однако, несмотря на это, незнакомец смотрел на него по-прежнему благожелательно.

— Вернемся к тому, с чего начали, — предложил он, — я сказал, что вы оставили в Версале своего хозяина.

— А я вам на это ответил, — немного мягче произнес Жильбер, — что у меня хозяина нет. Я мог бы прибавить, что, пожелай я поступить на службу, у меня был бы могущественный хозяин: я отверг одно предложение, которому многие могли бы позавидовать.

— Вы получили предложение?

— Да, я должен был развлекать бездельничающих аристократов. Но я подумал, что, пока я молод, могу учиться и чего-нибудь в жизни достичь, я не должен терять драгоценного времени юности и допускать, чтобы унижалось человеческое достоинство.

— Это похвально, — одобрил незнакомец, — но если вы собираетесь добиться в жизни успеха, надо иметь ясное представление о своем будущем, не так ли?

— Сударь! Я мечтаю стать врачом.

— Прекрасное и благородное занятие. Однако у врача два пути: либо истинная наука и, значит, скромное, а подчас нищенское существование, либо наглое шарлатанство, а с ним — богатство и почести. Если вы любите истину, юноша, становитесь врачом; если предпочитаете блеск — постарайтесь прослыть врачом.

— Сударь! Чтобы учиться, нужно много денег, не так ли?

— Конечно, деньги нужны, но не так уж много.

— А вот Жан Жак Руссо, — продолжал Жильбер, — все знает, а ведь это ничего ему не стоило!

— Ничего не стоило? — с печальной улыбкой переспросил старик. — И вы говорите так о самом дорогом, что Господь дал человеку: о душевной чистоте, о здоровье, о сне — вот во что обошлось женевскому философу то малое, чему он научился!

— И вы называете это "малым"! — воскликнул задетый за живое Жильбер.

— Ну, конечно! Да вы расспросите о нем и послушайте, что вам скажут.

— Прежде всего он великий музыкант.

— О! То, что Людовик Пятнадцатый с чувством пропел: "Над милым слугою утратила власть я…" еще вовсе не значит, что "Деревенский колдун" — хорошая опера.

— Он известный ботаник. Достаточно прочесть его письма, из которых я, по правде говоря, достал всего несколько страниц. Но вы-то должны об этом знать, раз занимаетесь сбором трав.

— Иногда бывает, что человек считает себя ботаником, а на самом деле он лишь…

— Договаривайте, сударь.

— А на самом деле он лишь собиратель гербариев, да и то…

— А вы сами кто, собиратель или ботаник?

— О! Перед лицом этих чудес Господних, которые называют растениями и цветами, я только собиратель, и довольно жалкий и невежественный.

— Но Руссо знает латинский язык, не так ли?

— Очень плохо.

— Однако я сам прочел в газете, что он перевел древнеримского писателя Тацита.

— Это случилось потому, что в своей гордыне — к сожалению, любого человека временами обуревает это чувство — он хотел заниматься всем сразу. Он сам написал в предисловии к своей первой книге, единственном, кстати говоря, переводе, что плохо понимает латинский язык и что Тацит, по его мнению, — сильный противник, который очень скоро его утомил. Да нет, юноша, вопреки вашему восхищению, я должен заметить, что совершенных людей не существует. Почти всегда — уж вы мне поверьте — глубину приносят в жертву широте взглядов. Даже небольшая речка разливается во время ливня и становится большим озером. А попробуйте спустить на воду лодку, и вы очень скоро сядете на мель.

— По вашему мнению, Руссо — человек поверхностный?

— Да, несомненно. Может быть, широтой взглядов он и превосходит других людей, но и только, — отвечал незнакомец.

— Многие люди были бы счастливы достичь его широты.

— Вы имеете в виду меня? — спросил незнакомец с добродушием, которое совершенно обезоружило Жильбера.

— Боже сохрани! — воскликнул он. — Мне так приятно с вами беседовать, что у меня и в мыслях не было вас обидеть.

— А что приятного я вам сказал? Я не думаю, чтобы вы стали мне льстить в благодарность за кусок хлеба и горсть вишен?

— Вы правы. Я никому не стал бы льстить за все золото мира. Но должен вам сказать, что вы первый, кто говорит со мной как с равным, не сердясь, как говорят с юношей, а не с ребенком. Хотя мы и не сошлись во взглядах на Руссо, в доброжелательности ваших суждений есть нечто возвышенное, и это меня к вам привлекает. Когда я с вами говорю, мне кажется, что я попал в роскошную гостиную и ставни в этой комнате закрыты. Но, несмотря на темноту, я угадываю изысканную обстановку. Только от вас зависит приотворить ставень и пролить свет на наш разговор. Но тогда, боюсь, у меня просто разбежались бы глаза.

— Да вы и сами выражаетесь с такой изысканностью, в которой можно усмотреть образование, превосходящее то, в котором вы признаетесь.

— Знаете, сударь, я и сам удивлен: я впервые употребляю подобные выражения, и среди них есть такие, о значении которых я только догадываюсь, потому что слышал их один раз. Я мог встречать их в книгах, но не понимал.

— Вы много читали?

— Слишком много. Кое-что собираюсь перечитать.

Старик удивленно взглянул на Жильбера.

— Да, — продолжал Жильбер, — я читал все, что попадало под руку, и плохое, и хорошее, я глотал все подряд. Эх, если бы моим чтением кто-нибудь руководил, если бы этот человек сказал мне, что я должен забыть, а что мне нужно запомнить!.. Впрочем, извините, сударь, я увлекся. Если ваша беседа мне дорога, это совсем не значит, что и вам приятно меня слушать. Я вам, вероятно, помешал.

Жильбер двинулся было прочь, страстно желая, чтобы старик его удержал. Казалось, серые глаза старика видели его насквозь.

— Вы мне не мешаете, тем более что моя коробка почти полна, осталось собрать только кое-какие виды мха. И еще мне говорили, что здесь встречаются прекрасные папоротники.

— Погодите, — проговорил Жильбер, — мне кажется, я видел совсем недавно то, что вы ищете… да, на скале.

— Далеко отсюда?

— Да нет, шагах в пятидесяти.

— А почему вы знаете, что те растения, которые вы видели, и есть папоротники?

— Я вырос среди лесов, сударь. И потом, дочь господина, в доме которого я воспитывался, тоже занималась ботаникой. У нее был гербарий, и она собственноручно надписывала каждое растение. Я подолгу разглядывал эти растения вместе с их названиями. Так вот, я видел мох, который мне когда-то был известен как камнеломка, а в ее гербарии было указано, что это папоротник.

— Вы интересуетесь ботаникой?

— Знаете, сударь, когда я слышал от Николь — это служанка мадемуазель Андре, — что ее хозяйка не может отыскать какое-нибудь растение в окрестностях Таверне, я просил Николь разузнать, как оно выглядит. Часто даже не зная, от кого исходит эта просьба, мадемуазель Андре двумя-тремя штрихами набрасывала интересовавшее ее растение. Николь забирала рисунок и передавала его мне. Я бегал по полям, по лугам, по лесам до тех пор, пока не находил нужного растения. Потом я выкапывал его лопатой, а ночью высаживал во дворе на лужайке. Когда утром мадемуазель Андре выходила на прогулку, она радостно вскрикивала: "Ах, Боже мой! Как странно: я его всюду искала, а оно растет совсем рядом!"

Старик с любопытством взглянул на Жильбера. Если бы смущенный юноша не опустил глаза, занятый своими мыслями, он заметил бы в его взгляде участие и умиление.

— Продолжайте изучать ботанику, молодой человек, — сказал старик, — ботаника — кратчайший путь к медицине. Бог ничего всуе не создавал, уж вы мне поверьте. Каждому растению рано или поздно будет посвящено описание в научном труде. Научитесь вначале распознавать простые растения, потом познакомитесь с их свойствами.

— Скажите, в Париже есть школы?

— Да, и среди них есть даже бесплатные, хирургическая например. — одно из благодеяний нынешнего царствования.

— Я могу посещать занятия в этой школе?

— Нет ничего проще. Видя ваше рвение, родители, я полагаю, согласятся с вашим выбором и смогут вас прокормить?

— У меня нет родителей. Но можете быть покойны: я найду работу и сумею прокормиться.

— Конечно, конечно. А так как вы знакомы с трудами Руссо, вы должны были заметить, что любому человеку, будь он хоть сын принца, необходимо научиться какому-нибудь ремеслу.

— Я не читал "Эмиля", а мне кажется, что именно там можно найти этот совет, не так ли?

— Да.

— Ноя слыхал, как барон де Таверне издевался над этим изречением и выражал сожаление, что не сделал из своего сына столяра.

— Кем же стал его сын?

— Офицером, — отвечал Жильбер.

Старик усмехнулся.

— Да, все они таковы, благородные! Вместо того, чтобы обучить детей ремеслу, которое помогло бы им в жизни, они сами посылают их на смерть. Вот придет революция, после революции их ждет изгнание, за границей они будут вынуждены либо просить милостыню, либо, что еще хуже, продаваться вместе со шпагой. Впрочем, вы ведь не благородного происхождения и умеете что-нибудь делать, как я полагаю?

— Сударь! Как я вам уже сказал, я ничего не знаю и не умею. Кстати, я должен признаться, что испытываю непреодолимый ужас перед любой грубой работой, которая требует резких движений.

— Ах, так? — удивленно воскликнул старик. — Вы, стало быть, лентяй?

— Да нет, не лентяй! Вместо того чтобы заставлять меня работать руками, дайте мне книги, тихий кабинет, и вы увидите, что я днем и ночью буду отдаваться работе, которую избрал.

Незнакомец бросил взгляд на изнеженные белые руки молодого человека.

— Такое предрасположение не что иное, как чутье. Подобного рода отвращение приводит порой к прекрасным результатам. Однако надобно иметь опытного руководителя. Вы говорите, что не учились в коллеже, — продолжал он, — ну а школу-то, по крайней мере, окончили?

Жильбер отрицательно покачал головой.

— Читать и писать умеете?

— Перед смертью мать успела научить меня читать. Бедная матушка! Я был болезненным ребенком, и она частенько говаривала: "Хорошего работника из него не выйдет. Пусть станет священником или ученым". Когда мне надоедало следить за ее объяснениями, она повторяла: "Учись читать, Жильбер, и тебе не придется колоть дрова, ходить за плугом, тесать камни". Вот так я и научился грамоте. К несчастью, матушка скоро умерла.

— Кто же учил вас писать?

— Сам научился.

— Сами?

— Да. Для этого я оттачивал палочку и просеивал песок, чтобы удобнее было на нем чертить. Два года я писал печатными буквами, довольно ловко копируя их из книги, и не подозревал, что существуют и другие буквы. И вот однажды, года три назад, мадемуазель Андре уехала в монастырь. Несколько дней от нее не было никаких известий, потом почтальон попросил меня передать барону ее письмо. Вот когда я увидал, что помимо печатных существуют другие буквы! Барон де Таверне сломал печать и бросил конверт. Я его подобрал и унес к себе. Когда почтальон опять у нас появился, я попросил его прочесть адрес. Надпись на конверте гласила: "Господину барону де Таверне-Мезон-Руж, в его имение через Пьерфит". Я сравнил каждую букву этой надписи с соответствующей печатной буквой и увидал, что за исключением трех все буквы алфавита содержались в этих двух строках. Потом я срисовал буквы, начертанные рукой мадемуазель Андре. Неделю спустя я уже переписывал этот адрес в десятитысячный раз и так научился писать. Теперь я пишу сносно, можно сказать — хорошо. Итак, сударь, вы видите, что мои надежды сбылись, потому что я умею писать, потому что я прочел все, что попадало мне под руку, потому что я старался осмыслить прочитанное. Так отчего же я не смогу найти человека, которому будет нужно мое перо, слепца, которому понадобятся мои глаза, или какого-нибудь немого, которому будет необходим мой язык?

— Да ведь в таком случае у вас появится хозяин, вы же этого не хотите. Секретарь или чтец — это слуги второго сорта, и ничего больше.

— Вы правы, — бледнея, прошептал Жильбер, — ну так что же!.. Я должен добиться своего! Я готов мостить улицы Парижа, разносить воду, если понадобится, но добьюсь своего! Я скорее умру, чем оставлю свою мечту.

— Мне кажется, у вас в самом деле есть сила воли и мужество, — заметил незнакомец.

— Вы так добры ко мне, — проговорил Жильбер. — А чем вы занимаетесь? Судя по одежде, вы служите у какого-нибудь финансиста.

На устах старика заиграла ласковая, грустная улыбка.

— У меня, конечно, есть ремесло, — отвечал он, — каждый человек должен уметь что-нибудь делать, но оно ничего общего не имеет с финансами. И потом, зачем мне тогда собирать травы?

— Значит, вы торговец травами?

— Почти так.

— Вы, стало быть, бедны?

— Да.

— Именно бедные готовы отдать то, что у них есть, потому что бедность делает их мудрыми, а хороший совет — дороже денег. Можно мне попросить у вас совета?

— Возможно, я сделаю для вас больше.

Жильбер улыбнулся.

— Я так и думал, — заметил он.

— Как вы считаете, сколько денег вам понадобится, чтобы прожить?

— Очень немного.

— Вы, вероятно, совсем не знаете Парижа.

— Я впервые увидал его вчера с высоты замка Люсьенн.

— Вы, верно, не знаете, что в большом городе жизнь дороже?

— Насколько приблизительно?

— Ну, например, то, что в провинции стоит одно су, в Париже вам обойдется в три раза дороже.

— Ах так? — воскликнул Жильбер. — Ну, тогда… Если бы у меня была крыша над головой, угол, где я мог бы отдохнуть после работы, то на жизнь мне хватило бы около шести су в день.

— Прекрасно, мой друг! — вскричал незнакомец. — Вот человек, который мне нравится! Идемте в Париж вместе, и я найду вам дело, которое вас прокормит, и в то же время вы сможете остаться независимым.

— Ах, сударь! — только и смог вымолвить Жильбер, опьянев от счастья.

Овладев собой, он прибавил:

— Надеюсь, вы понимаете, сударь, что я должен в самом деле работать и не приму от вас милостыни.

— Конечно. О, на этот счет можете быть совершенно спокойны, дитя мое: я не так богат, чтобы подавать милостыню, да еще первому встречному.

— Вот и прекрасно, — сказал Жильбер, которому эта мизантропическая шутка пришлась по душе, а вовсе не обидела, как можно было бы ожидать, — такие речи мне очень нравятся! Я принимаю ваше предложение и благодарю вас от всей души.

— Так мы уговорились? Мы пойдем в Париж вместе?

— Да, сударь, если вам угодно.

— Разумеется, раз я предлагаю.

— Каковы будут мои обязанности?

— Никаких, кроме одной: хорошо работать. Вы сами будете следить за тем, сколько времени вам нужно работать. Вы имеете право быть молодым, счастливым, свободным; вы даже будете иметь право на безделье, если, конечно, заработаете на отдых, — прибавил незнакомец, пытаясь скрыть улыбку.

Подняв глаза к небу, он со вздохом воскликнул:

— О молодость! О сила! О свобода!

В его тонких, чистых чертах промелькнула невыразимая грусть.

Он поднялся, опираясь на палку.

— А теперь, — повеселев, заговорил он, — раз у вас есть работа, не угодно ли будет вам помочь мне еще раз наполнить мою коробку? У меня при себе есть немного оберточной бумаги, вот мы и завернем в нее первый урожай. Да, вот еще что: не хотите ли вы есть? У меня остался хлеб.

— Прибережем его на вечер, сударь.

— Тогда доешьте вишни, а то они будут нам мешать.

— На таких условиях я согласен. Позвольте мне понести вашу коробку: вам будет удобнее идти, а я привык ходить быстро и от вас не отстану.

— По-моему, вы приносите мне удачу: мне кажется, я вижу вон там picris hieracioides, я его безуспешно искал с самого утра. А вот у вас под ногами — осторожно, не раздавите! — cerastium aquaticum. Не надо, не рвите! Вы ничего пока не смыслите в травах, мой юный друг! Одна из них еще слишком влажна, другая должна немного подрасти. Мы с вами вернемся сюда к трем часам за picris hieracioides, а cerastium заберем через недельку. Кстати, я должен его показать одному моему знакомому ученому, у которого надеюсь получить для вас протекцию. А теперь проводите меня на то место, о котором вы мне недавно рассказывали и где вы видели хорошие папоротники.

Жильбер пошел вперед, старик последовал за ним, и скоро оба скрылись в лесной чаще.

XLIV

ГОСПОДИН ЖАК

Жильбер был очень обрадован, что счастливый случай не оставил его и на сей раз, как до сих пор, и помог ему в трудную минуту. Он шагал впереди, время от времени оглядываясь на странного незнакомца; этому удивительному человеку удалось всего несколькими словами и обнадежить, и в то же время приручить юношу.

Жильбер привел его на то место, где и в самом деле росли превосходные папоротники. Старик выбрал то, что ему было нужно для коллекции, и они отправились на поиски новых растений.