Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 14. Граф де Монте-Кристо Часть. 1,2,3

Назад: Часть вторая

Дальше: IX ПЯТОЕ СЕНТЯБРЯ

IV

НЕЗНАКОМЕЦ

Наступило утро. Дантес давно уже ожидал его с открытыми глазами. С первым лучом солнца он встал и взобрался, как накануне, на самый высокий утес острова, чтобы осмотреть окрестности. Все было безлюдно, как и тогда.

Эдмон спустился, подошел к пещере и, отодвинув камень, вошел; он наполнил карманы драгоценными камнями, закрыл как можно плотнее крышку сундука, забросал ее землей и утоптал землю, посыпал ее песком, чтобы скрыть разрытое место; потом вышел из пещеры, заложил вход плитой, навалил на нее камни, промежутки между ними засыпал землей, посадил там миртовые деревца и вереск и полил их водой, чтобы они принялись и казались давно растущими здесь, затер следы своих ног и с нетерпением стал ожидать возвращения товарищей. Теперь уже незачем было тратить время на созерцание золота и алмазов и сидеть на острове, подобно дракону, стерегущему бесполезные сокровища. Теперь нужно было возвратиться в жизнь, к людям, и добиться положения, влияния и власти, которые даются в свете богатством, первою и величайшею силою, какою может располагать человек.

Контрабандисты возвратились на шестой день. Дантес еще издали по виду и ходу узнал "Юную Амелию"; он дотащился до пристани, подобно раненому Филоктету, и, когда его товарищи сошли на берег, объявил им, все еще жалуясь на боль, что ему гораздо лучше. Потом, в свою очередь, выслушал рассказы об их приключениях. Успех сопутствовал им; но едва они кончили выгрузку, как узнали, что сторожевой бриг вышел из Тулона и направился в их сторону. Тогда они поспешили уйти, жалея, что с ними нет Дантеса, который так искусно умел ускорять ход "Амелии". Вскоре они увидели бриг, который гнался за ними; но, пользуясь темнотою, они успели обогнуть мыс Коре и благополучно уйти.

В общем, плавание было удачным, и все они, в особенности Джакопо, жалели, что Дантес не участвовал в нем и не получил своей доли прибыли — причитающихся каждому пятидесяти пиастров.

Эдмон остался невозмутим, он даже не улыбнулся при исчислении выгод, которые он получил бы, если бы мог покинуть остров; а так как "Юная Амелия" пришла на Монте-Кристо только за ним, то он в тот же вечер перебрался на борт и последовал за капитаном в Ливорно.

Прибыв в Ливорно, он отправился к еврею-меняле и продал ему четыре из своих самых мелких алмазов по пяти тысяч франков каждый. Еврей мог бы спросить, откуда у матроса такие драгоценности, но промолчал, ибо на каждом камне он взял тысячу франков барыша.

На следующий день Дантес купил новую рыбачью лодку и подарил ее Джакопо, прибавив к этому подарку сто пиастров для найма матросов, с одним лишь условием, чтобы Джакопо отправился в Марсель и привез ему вести о старике по имени Луи Дантес, живущем в Мельянских аллеях, и молодой женщине по имени Мерседес, живущей в селенье Каталаны.

Тут уже Джакопо решил, что видит сон; но Эдмон сказал ему, что он пошел в матросы из озорства, потому что его родные не давали ему денег, но что, прибыв в Ливорно, он получил наследство после дяди, который все свое состояние завещал ему. Высокая просвещенность Дантеса придавала убедительность этому рассказу, так что Джакопо ни минуты не сомневался, что недавний его товарищ сказал ему правду.

Затем, так как срок его службы на "Юной Амелии" истек, Дантес простился с капитаном, который хотел было удержать его, но, узнав про наследство, отказался от надежды уговорить своего бывшего матроса остаться на судне.

На другой день Джакопо отплыл в Марсель. Он условился с Дантесом встретиться на острове Монте-Кристо.

В тот же день уехал и Дантес, не сказав никому, куда он едет, щедро наградив на прощание экипаж "Юной Амелии" и обещав капитану когда-нибудь подать весточку о себе.

Эдмон поехал в Геную.

Здесь, в гавани, как раз испытывали маленькую яхту, заказанную одним англичанином, который, услышав, что генуэзцы — лучшие кораблестроители на Средиземном море, пожелал иметь яхту генуэзской работы. Англичанин заказал ее за сорок тысяч франков; Дантес предложил за нее шестьдесят тысяч, с тем чтобы она была ему сдана в тот же день. В ожидании своей яхты англичанин отправился путешествовать по Швейцарии. Его ждали не раньше чем через месяц; строитель решил, что успеет тем временем приготовить другую. Дантес повел строителя в лавку к еврею, прошел с ним в заднюю комнату, и еврей отсчитал строителю шестьдесят тысяч франков.

Строитель предложил Дантесу свои услуги для найма экипажа. Но Дантес поблагодарил его, сказав, что имеет привычку плавать один, и попросил его только сделать в каюте, у изголовья кровати, шкаф с секретным замком, разгороженный на три отделения, тоже с секретными замками. Он указал размеры этих отделений, и все было исполнено на следующий же день.

Два часа спустя Дантес выходил из генуэзского порта, провожаемый взорами любопытных, собравшихся посмотреть на испанского вельможу, который имел привычку плавать один.

Дантес справился превосходно: с помощью одного только руля он заставлял яхту исполнять все необходимые маневры, так что она казалась разумным существом, готовым повиноваться малейшему понуждению, и Дантес в душе согласился, что генуэзцы по справедливости заслужили звание первых кораблестроителей в мире.

Толпа провожала глазами яхту, пока не потеряла ее из виду, и тогда начались толки о том, куда она идет: одни говорили — на Корсику, другие — на Эльбу; иные бились об заклад, что она идет в Испанию, иные утверждали, что в Африку, но никому не пришло в голову назвать остров Монте-Кристо.

А между тем Дантес шел именно туда.

Он пристал к острову в конце второго дня. Яхта оказалась очень легка на ходу и сделала рейс за тридцать пять часов. Дантес отлично изучил очертания берегов и, не заходя в гавань, бросил якорь в маленькой бухточке.

Остров был пуст; по-видимому, никто не высаживался на нем с тех пор, как Дантес его покинул. Он вошел в пещеру и нашел клад в том же положении, в каком оставил его.

На следующий день несметные сокровища Дантеса были перенесены на яхту и заперты в трех отделениях потайного шкафа.

Дантес прождал еще неделю. Всю эту неделю он лавировал на яхте вокруг острова, объезжая ее, как берейтор объезжает лошадь. За эти дни он узнал все ее достоинства и все недостатки. Дантес решил усугубить первые и исправить последние.

На восьмой день Дантес увидел лодку, шедшую к острову на всех парусах, и узнал лодку Джакопо; он подал сигнал, на который Джакопо ответил, и два часа спустя лодка подошла к яхте.

Эдмона ждал печальный ответ на оба его вопроса.

Старик Дантес умер. Мерседес исчезла.

Эдмон с невозмутимым лицом выслушал эти вести, но тотчас же сошел на берег, запретив следовать за собой.

Через два часа он возвратился; два матроса с лодки Джакопо перешли на его яхту, чтобы управлять парусами; он велел взять курс на Марсель.

Смерть отца он предвидел, но что сталось с Мерседес?

Эдмон не мог бы дать ни одному агенту исчерпывающих указаний, не открыв своей тайны; кроме того, он хотел получить еще некоторые другие сведения, а это мог сделать только он один. В Ливорно зеркало парикмахера показало ему, что ему нечего опасаться быть узнанным. К тому же в его распоряжении были теперь все средства изменить свой облик. И вот однажды утром парусная яхта Дантеса в сопровождении рыбачьей лодки смело вошла в марсельский порт и остановилась против того самого места, где когда-то, в роковой вечер, Эдмона посадили в шлюпку, чтобы отвезти в замок Иф.

Дантес не без трепета увидел подъехавшего к нему в карантинной шлюпке жандарма. Но он с приобретенной им спокойной уверенностью подал ему английский паспорт, купленный в Ливорно, и с помощью этого иностранного пропуска, уважаемого во Франции гораздо более французских паспортов, беспрепятственно сошел на берег.

Первый, кого встретил Дантес на улице Канебьер, был матрос с "Фараона". Этот человек некогда служил под его началом и, казалось, как нарочно находился тут, чтобы Дантес мог убедиться в происшедшей в нем перемене. Дантес прямо подошел к матросу и задал ему несколько вопросов, на которые тот отвечал так, как говорят с человеком, которого видят первый раз в жизни.

Дантес дал матросу монету в благодарность за сообщенные им сведения; минуту спустя он услышал, что добрый малый бежит за ним вслед.

Дантес обернулся.

— Прошу прощения, сударь, — сказал матрос, — но вы, должно быть, ошиблись; вы, верно, хотели дать мне двухфранковую монету, а вместо того дали двойной наполеондор.

— Ты прав, друг мой, я ошибся, — сказал Дантес, — но твоя честность заслуживает награды, и я прошу тебя принять от меня еще второй и выпить с товарищами за мое здоровье.

Матрос был так изумлен, что даже не поблагодарил Эдмона; он посмотрел ему вслед и сказал:

— Какой-нибудь набоб из Индии.

Дантес продолжал путь; с каждым шагом сердце его замирало все сильнее; воспоминания детства, неизгладимые, никогда не покидающие наши мысли, возникали перед ним на каждом углу, на каждом перекрестке. Дойдя до конца улицы Ноай и увидев Мельянские аллеи, он почувствовал, что ноги у него подкашиваются, и едва не попал под колеса проезжавшего экипажа. Наконец он подошел к дому, где когда-то жил его отец. Ломоносы и настурции исчезли с окна мансарды, где, бывало, старик так старательно ухаживал за ними.

Дантес прислонился к дереву и задумчиво смотрел на верхние этажи старого дома; наконец он подошел к двери, переступил порог, спросил, нет ли свободной квартиры, и, хотя комнаты в пятом этаже оказались заняты, выразил такое настойчивое желание осмотреть их, что привратник поднялся наверх и попросил у жильцов позволения показать иностранцу помещение. Эту квартирку, состоявшую из двух комнат, занимали молодожены, всего только неделю как повенчанные. При виде счастливой молодой четы Дантес тяжело вздохнул.

Впрочем, ничто не напоминало Дантесу отцовского жилища; обои были другие; все старые вещи, друзья его детства, встававшие в его памяти во всех подробностях, исчезли. Одни только стены были те же.

Дантес взглянул на кровать; она стояла на том же самом месте, что и кровать его отца. Глаза Эдмона невольно наполнились слезами: здесь старик испустил последний вздох, призывая сына.

Молодые супруги с удивлением смотрели на этого сурового человека, по неподвижному лицу которого катились крупные слезы. Но всякое горе священно, и они не задавали незнакомцу никаких вопросов. Они только отошли, чтобы не мешать ему, а когда он стал прощаться, проводили его, говоря, что он может приходить когда ему угодно и что они всегда рады будут видеть его в своей скромной квартирке.

Спустившись этажом ниже, Эдмон остановился перед другой дверью и спросил, ту г ли еще живет портной Кадрусс. Но привратник ответил ему, что человек, о котором он спрашивает, разорился и держит теперь трактирчик на дороге из Бельгарда в Бокер.

Дантес вышел, спросил адрес хозяина дома, отправился к нему, велел доложить о себе под именем лорда Уилмора (так он был назван в паспорте) и купил у него этот небольшой дом за двадцать пять тысяч франков. Он переплатил по меньшей мере десять тысяч. Но если бы хозяин потребовал с Дантеса полмиллиона, он заплатил бы не торгуясь.

В этот же день молодые супруги, жившие в пятом этаже, были уведомлены нотариусом, совершившим купчую на дом, что новый хозяин предоставляет им на выбор любую квартиру в доме за ту же плату, если они уступят ему снятые ими две комнаты.

Это странное происшествие занимало в продолжение — целой недели всех обитателей Мельянских аллей и породило тысячу догадок, из которых ни одна не соответствовала истине.

Но еще более смутило все умы и сбило с толку то обстоятельство, что тот самый иностранец, который днем побывал в доме на Мельянских аллеях, вечером прогуливался по каталанской деревушке и заходил в бедную рыбачью хижину, где пробыл более часа, расспрашивая о разных людях, которые умерли или исчезли уже лет пятнадцать тому назад.

На другой день рыбаки, к которым он заходил для расспросов, получили в подарок новую лодку, снабженную двумя неводами и ставной сетью для сельди.

Рыбакам очень хотелось поблагодарить великодушного посетителя, но они узнали, что накануне, поговорив с каким-то матросом, он сел на лошадь и выехал из Марселя через Экские ворота.

V

ТРАКТИР "ТАРСКИЙ МОСТ"

Кто, как я, путешествовал пешком по Южной Франции, вероятно, видел между Бельгардом и Бокером, приблизительно на полпути между селением и городом, но все же ближе к Бокеру, чем к Бельгарду, небольшой трактир, где на висячей жестяной вывеске, скрипящей при малейшем дуновении ветра, презабавно изображен Гарский мост. Этот трактир, если идти по течению Роны, стоит по левую сторону от большой дороги, задней стеной к реке. При нем имеется то, что в Лангедоке называют садом, то есть огороженный участок земли на задворках, где чахнет несколько малорослых оливковых деревьев и диких смоковниц с посеребренной пылью листвой; между этими деревьями произрастают овощи, преимущественно чеснок, красный стручковый перец и лук; наконец, в углу, словно забытый часовой, высокая пиния одиноко возносит к небу на гибком стволе свою вершину, потрескивающую на тридцатиградусном солнце.

Все эти деревья, большие и малые, искривлены природой, они кренятся в ту сторону, в которую дует мистраль— один из трех бичей Прованса; двумя другими, как известно или как, может быть, неизвестно, считались Дюране и парламент.

Кругом, на равнине, похожей на большое озеро пыли, произрастают там и сям редкие пшеничные колосья, которые местные садоводы, вероятно, выращивают из любопытства и которые служат насестом для цикад, преследующих своим пронзительным и однообразным треском путешественников, забредших в эту пустыню.

Уже лет восемь этот трактир принадлежал супружеской паре, вся прислуга которой состояла из горничной по имени Тринетта и конюха, прозывавшегося Пако; впрочем, двух слуг было вполне достаточно, ибо с тех пор как между Бокером и Эг-Мортом провели канал, барки победоносно заменили почтовых лошадей, а перевозное судно — дилижанс.

Этот канал, к вящей досаде несчастного трактирщика, проходил между питающей его Роной и поглощаемой им дорогой в каких-нибудь ста шагах от трактира, который мы кратко, но верно только что описали.

Хозяин этого убогого трактирчика был человек лет сорока пяти, истый южанин — высокий, сухощавый и жилистый, с блестящими, глубоко сидящими глазами, орлиным носом и белыми, как у хищника, зубами. Волосы его, видимо не желавшие седеть, несмотря на первые предостережения старости, были, как и его круглая борода, густые и курчавые и только кое-где тронуты сединой. Лицо его от природы смуглое, стало почти черным вследствие привычки бедного малого торчать с утра до вечера на пороге и высматривать, не покажется ли — пеший или конный— какой-нибудь посетитель; ждал он обычно понапрасну, и ничто не защищало его лицо от палящего зноя, кроме красного платка, повязанного вокруг головы, как у испанских погонщиков мулов. Это был наш старый знакомый, Гаспар Кадрусс.

Жена его, звавшаяся в девицах Мадлен Радель, была женщина бледная, худая и хворая; она родилась в окрестностях Арля и сохранила следы былой красоты, которою славятся женщины того края, но лицо ее рано поблекло от приступов скрытой лихорадки, столь распространенной среди людей, живущих близ эгмортских прудов и камаргских болот. Поэтому она почти никогда не выходила из комнаты во втором этаже и проводила целые дни, дрожа от лихорадки, полулежа в кресле или полусидя на кровати, между тем как муж ее, по обыкновению, стоял на часах у порога, весьма неохотно покидая свой пост, ибо каждый раз, когда он возвращался к своей сварливой половине, она донимала его вечными жалобами на судьбу, на что муж обычно отвечал философски:

— Молчи, Карконта! Видно, так Богу угодно.

Прозвище "Карконта" произошло оттого, что Мадлен Радель родилась в деревне Карконте, между Салоном и Ламбеском; а так как в тех местах людей почти всегда называют не по имени, а по прозвищу, то и муж ее заменил этим прозвищем имя Мадлен, быть может слишком нежное и благозвучное для его грубой речи.

Однако, несмотря на такую мнимую покорность воле Провидения, не следует думать, будто наш трактирщик не сетовал на бедственное положение, в которое ввергнул его проклятый Бокерский канал, и равнодушно переносил беспрестанные причитания жены. Подобно всем южанам, он был человек весьма воздержанный и неприхотливый, но тщеславный во всем, что касалось внешности; во времена своего благоденствия он не пропускал ни одной феррады, ни одного шествия с тараской и торжественно появлялся со своей Карконтой: он — в живописном костюме южанина, представлящем нечто среднее между каталонским и андалусским, она — в прелестном наряде арлезианок, словно заимствованном у греков и арабов. Но мало-помалу часовые цепочки, ожерелья, разноцветные пояса, вышитые корсажи, бархатные куртки, шелковые чулки с изящными стрелками, пестрые гетры, башмаки с серебряными пряжками исчезли, а Гаспар Кадрусс, лишенный возможности показываться в своем былом великолепии, отказался вместе с женой от участия в празднествах, чьи веселые отзвуки, терзая его сердце, долетали до убогого трактира, который он продолжал держать не столько ради доходов, сколько для того, чтобы иметь какое-нибудь занятие.

Кадрусс, по обыкновению, простоял уже пол-утра перед дверью трактира, переводя грустный взгляд от небольшого лужка, по которому бродили куры, к двум крайним точкам пустынной дороги, одним концом уходящей на юг, а другим на север, — как вдруг пронзительный голос его жены заставил его покинуть свой пост. Он, ворча, вошел в трактир и поднялся во второй этаж, оставив, однако, дверь отворенной настежь, как бы приглашая проезжих завернуть к нему.

В ту минуту когда Кадрус входил в трактир, большая дорога, о которой мы говорили и на которую были устремлены его взоры, была безлюдна, как пустыня в полдень. Она тянулась бесконечной белой лентой меж двух рядов тощих деревьев, и ясно было, что ни один путник по своей воле не пустится в такой час по этой убийственной Сахаре.

Между тем, вопреки всякой вероятности, если бы Кадрусс остался на месте, он увидел бы, что со стороны Бельгарда приближается всадник тем благопристойным и спокойным аллюром, который указывает на наилучшие отношения между конем и седоком; всадник был священник, в черной сутане и треугольной шляпе, несмотря на палящий зной полуденного солнца; конь — мерин-иноходец— шел легкой рысцой.

У дверей трактира священник остановился; трудно сказать, лошадь ли остановила ездока, или же ездок остановил лошадь, но, как бы то ни было, священник спешился и, взяв лошадь за поводья, привязал ее к задвижке ветхого ставня, державшегося на одной петле; потом, подойдя к двери и вытирая красным бумажным платком пот, градом катившийся по его лицу, он три раза постучал о порог кованым концом трости, которую держал в руке.

Тотчас же большая черная собака встала и сделала несколько шагов, заливаясь лаем и скаля свои белые острые зубы, — вдвойне враждебное поведение, доказывавшее, как мало она привыкла видеть посторонних.

Деревянная лестница, примыкавшая к стене, тотчас же задрожала под тяжелыми шагами хозяина убогого жилища; весь согнувшись, он, пятясь, спускался к стоявшему в дверях священнику.

— Иду, иду, — говорил весьма удивленный Кадрусс. — Да замолчишь ли ты, Марго! Не бойтесь, сударь, она хоть и лает, но не укусит. Вы желаете винца, не правда ли? Ведь жара-то чертовская… Ах, простите, — продолжал Кадрусс, увидев, с какого рода проезжим имеет дело. — Простите, я не рассмотрел, кого имею честь принимать у себя. Что вам угодно? Чем могу служить, господин аббат?

Аббат несколько секунд очень пристально смотрел на Кадрусса; казалось, он даже старался и сам обратить на себя его внимание. Но так как лицо трактирщика не выражало ничего, кроме удивления, что посетитель не отвечает, он счел нужным положить конец этой сцене и сказал с сильным итальянским акцентом:

— Не вы ли будете господин Кадрусс?

— Да, сударь, — отвечал хозяин, быть может еще более удивленный вопросом, нежели молчанием, — я самый Гаспар Кадрусс, ваш слуга.

— Гаспар Кадрусс? Да… Кажется, так и есть. Вы жили когда-то на Мельянских аллеях, на четвертом этаже?

— Точно так.

— И занимались ремеслом портного?

— Да, но дело не пошло. В этом проклятом Марселе так жарко, что я думаю, там скоро вовсе перестанут одеваться. Кстати, о жаре; не угодно ли вам будет немного освежиться, господин аббат?

— Пожалуй. Принесите бутылку вашего самого лучшего вина, и мы продолжим наш разговор.

— Как прикажете, господин аббат, — сказал Кадрусс.

И чтобы не упустить случая продать одну из своих последних бутылок кагора, Кадрусс поспешил поднять люк, устроенный в полу комнаты, служившей одновременно и залой и кухней.

Когда пять минут спустя он снова появился, аббат уже сидел на табурете, опершись локтем на стол, между тем как Марго, которая, видимо, сменила гнев на милость, услышав, что странный путешественник спросил вина, положила ему на колени свою худую шею и смотрела на него умильными глазами.

— Вы один здесь живете? — спросил аббат у хозяина, когда тот ставил перед ним бутылку и стакан.

— Да, один, или почти один, господин аббат, так как жена мне не в помощь: она вечно хворает, моя бедная Карконта.

— Так вы женаты! — сказал аббат с оттенком участия, бросив вокруг себя взгляд, которым он словно оценивал скудное имущество бедной четы.

— Вы находите, что я не богат, не правда ли, господин аббат? — сказал, вздыхая, Кадрусс. — Но что поделаешь; мало быть честным человеком, чтобы благоденствовать на этом свете.

Аббат устремил на него проницательный взгляд.

— Да, честным человеком, этим я могу похвалиться, господин аббат, — сказал хозяин и покивал головой, смотря аббату прямо в глаза и прижав руку к груди, — а в наше время не всякий может это сказать.

— Тем лучше, если то, чем вы хвалитесь, правда, — сказал аббат. — Я твердо верю, что рано или поздно честный человек будет вознагражден, а злой наказан.

— Вам по сану положено так говорить, господин аббат, — возразил Кадрусс с горечью, — по сану положено, а каждый волен верить или не верить вашим словам.

— Напрасно вы так говорите, сударь, — сказал аббат, — может быть, я сам докажу вам справедливость моих слов.

— Как это так? — удивленно спросил Кадрусс.

— А вот как: прежде всего мне нужно удостовериться, точно ли вы тот человек, в ком я имею надобность.

— Какие же доказательства вам надо?

— Знавали вы в тысяча восемьсот четырнадцатом или в тысяча восемьсот пятнадцатом году моряка по имени Дантес?

— Дантес!.. Знавал ли я беднягу Эдмона! Еще бы, да это был мой лучший друг! — воскликнул Кадрусс, густо покраснев, между тем как ясные и спокойные глаза аббата словно расширились, чтобы единым взглядом охватить собеседника.

— Да, кажется, его звали Эдмоном.

— Конечно, малыша звали Эдмон! Еще бы! Это так же верно, как то, что меня зовут Гаспар Кадрусс. А что с ним сталось, господин аббат, с бедным Эдмоном? — продолжал трактирщик. — Вы его знали? Жив ли он еще? Свободен ли? Счастлив ли?

— Он умер в тюрьме в более отчаянном и несчастном положении, чем каторжники, которые волочат ядро на тулонской каторге.

Смертельная бледность сменила разлившийся было по лицу Кадрусса румянец. Он отвернулся, и аббат увидел, что он вытирает слезы уголком красного платка, которым была повязана его голова.

— Бедняга! — пробормотал Кадрусс. — Вот вам еще доказательство в подтверждение моих слов, господин аббат, что Бог милостив только к дурным людям. Да, — продолжал Кадрусс, с красноречием истого южанина, — свет становится день ото дня хуже. Пусть бы небеса послали на землю сперва серный дождь, потом огненный — и дело с концом.

— Видимо, вы от души любили этого молодого человека? — спросил аббат.

— Да, я его очень любил, — сказал Кадрусс, — хотя должен покаяться, что однажды позавидовал его счастью; но после, клянусь вам честью, я горько жалел о его несчастной участи.

На минуту воцарилось молчание, в продолжение которого аббат не отводил пристального взора от выразительного лица трактирщика.

— И вы знали беднягу? — спросил Кадрусс.

— Я был призван к его смертному одру и подал ему последние утешения веры, — отвечал аббат.

— А отчего он умер? — спросил Кадрусс сдавленным голосом.

— Отчего умирают в тюрьме на тридцатом году жизни, как не от самой тюрьмы?

Кадрусс отер пот, струившийся по его лицу.

— Всего удивительнее, — продолжал аббат, — что Дантес на смертном одре клялся мне перед распятием, которое он лобызал, что ему неизвестна истинная причина его заточения.

— Верно, верно, — прошептал Кадрусс, — он не мог ее знать. Да, господин аббат, бедный мальчик сказал правду.

— Потому-то он и поручил мне доискаться за него до причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-либо запятнано.

И взгляд аббата, становившийся все пристальнее, впился в омрачившееся лицо Кадрусса.

— Один богатый англичанин, — продолжал аббат, — его товарищ по несчастью, выпущенный из тюрьмы при второй Реставрации, обладал алмазом большой ценности. При выходе из тюрьмы он подарил этот алмаз Дантесу в благодарность за то, что во время его болезни тот ухаживал за ним, как за родным братом. Дантес, вместо того чтобы подкупить тюремщиков, которые, впрочем, могли бы взять награду, а потом выдать его, бережно хранил камень при себе на случай своего освобождения; если бы он вышел из тюрьмы, он сразу стал бы богачом, продав этот алмаз.

— Так вы говорите, — спросил Кадрусс, глаза которого разгорелись, — что это был алмаз большой ценности?

— Все в мире относительно, — отвечал аббат. — Для Эдмона это было богатство; его оценивали в пятьдесят тысяч франков.

— Пятьдесят тысяч франков! — вскричал Кадрусс. — Так он был с грецкий орех, что ли?

— Нет, поменьше, — отвечал аббат, — но вы сами можете об этом судить, потому что он со мною.

Глаза Кадрусса, казалось, шарили под платьем аббата, разыскивая камень.

Аббат вынул из кармана коробочку, обтянутую черной шагреневой кожей, раскрыл ее и показал изумленному Кадруссу сверкающий алмаз, вправленный в перстень чудесной работы.

— И это стоит пятьдесят тысяч франков?

— Без оправы, которая сама по себе довольно дорога, — отвечал аббат.

Он закрыл футляр и положил в карман алмаз, продолжавший сверкать в воображении Кадрусса.

— Но каким образом этот камень находится в ваших руках, господин аббат? — спросил Кадрусс. — Разве Эдмон назначил вас своим наследником?

— Не наследником, а душеприказчиком. "У меня было трое добрых друзей и невеста, — сказал он мне, — я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне; один из этих друзей звался Кадрусс".

Кадрусс вздрогнул.

— "Другого, — продолжал аббат, делая вид, что не замечает волнения Кадрусса, — звали Данглар, третий, прибавил он, хоть и был мой соперник, но тоже любил меня".

Дьявольская улыбка появилась на губах Кадрусса; он хотел прервать аббата.

— Постойте, — сказал аббат, — дайте мне кончить, и, если вы имеете что сказать мне, вы скажете потом. "Третий, хоть и был мой соперник, но тоже любил меня, и звали его Фернан; а мою невесту звали…" Я забыл имя невесты, — сказал аббат.

— Мерседес, — сказал Кадрусс.

— Да, да, совершенно верно, — с подавленным вздохом подтвердил аббат, — Мерседес.

— Ну и что же дальше? — спросил Кадрусс.

— Дайте мне графин с водой, — сказал аббат.

Кадрусс поспешил исполнить его желание.

Аббат налил воды в стакан и отпил несколько глотков.

— На чем мы остановились? — спросил он, поставив стакан на стол.

— Невесту звали Мерседес.

— Да, да. "Вы поедете в Марсель…" Это все Дантес говорил, вы понимаете?

— Понимаю.

— "Вы продадите этот алмаз и разделите вырученные за него деньги между моими пятью друзьями, единственными людьми, любившими меня на земле".

— Как так пятью? — сказал Кадрусс. — Вы назвали мне только четверых.

— Потому что пятый умер, как мне сказали… Пятый был отец Дантеса.

— Увы, это верно, — сказал Кадрусс, раздираемый противоречивыми чувствами, — бедный старик умер.

— Я узнал об этом в Марселе, — отвечал аббат, стараясь казаться равнодушным, — но смерть его произошла так давно, что я не мог узнать никаких подробностей… Может быть, вы что-нибудь знаете о смерти старика?

— Кому и знать, как не мне? — сказал Кадрусс. — Я был его соседом… О Господи! Не прошло и года после исчезновения его сына, как бедный старик умер!

— А отчего он умер?

— Доктора называли его болезнь… кажется, воспалением желудка; люди, знавшие его, говорили, что он умер с горя… а я, который видел, как он умирал, я говорю, что он умер…

Кадрусс запнулся.

— Отчего? — с тревогой спросил аббат.

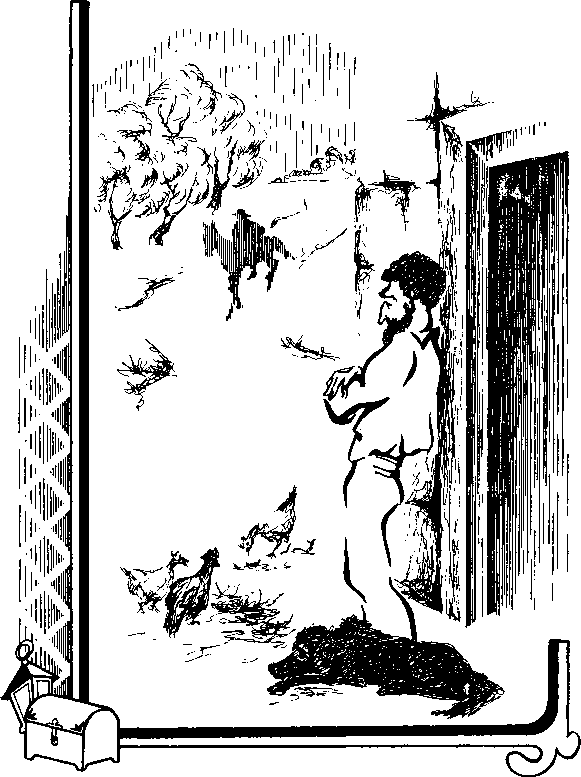

— С голоду он умер!

— С голоду? — вскричал аббат, вскакивая на ноги. — С голоду! Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает кусок хлеба, а человек, христианин, умирает с голоду среди других людей, также называющих себя христианами! Невозможно! Это невозможно!

— Я вам говорю правду, — сказал Кадрусс.

— И напрасно, — послышался голос с лестницы. — Чего ты суешься не в свое дело?

Собеседники обернулись и увидели сквозь перила лестницы бледное лицо Карконты; она притащилась сюда из своей каморки и подслушивала их разговор, сидя на верхней ступеньке и уронив голову на колени.

— А ты сама чего суешься не в свое дело, жена? — сказал Кадрусс. — Господин аббат просит у меня сведений; учтивость требует, чтобы я их сообщил ему.

— А благоразумие требует, чтобы ты молчал. Почем ты знаешь, с какими намерениями тебя расспрашивают, дуралей?

— С наилучшими, сударыня, — сказал аббат, — ручаюсь вам. Вашему супругу нечего опасаться, лишь бы он говорил чистосердечно.

— Знаем мы это… Начинают со всяких обещаний, потом довольствуются тем, что просят не опасаться, потом уезжают, не исполнив обещанного, а в одно прекрасное утро неведомо откуда на тебя сваливается беда.

— Будьте спокойны, — отвечал аббат, — уверяю вас, что из-за меня вам не будет никакой беды.

Карконта поворчала еще что-то, чего нельзя было разобрать, снова опустила голову на колени и, трясясь в лихорадке, предоставила мужу продолжать разговор, впрочем стараясь не пропустить ни слова.

Между тем аббат выпил немного воды и успокоился.

— Неужели, — снова начал он, — этот бедный старик был так всеми покинут, что умер голодной смертью?

— О нет, — отвечал Кадрусс, — каталанка Мерседес и господин Моррель не покинули его, но бедный старик вдруг возненавидел Фернана, того самого, — прибавил Кадрусс с насмешливой улыбкой, — которого Дантес назвал вам своим другом.

— А разве он не был ему другом? — спросил аббат.

— Гаспар! Гаспар! — сказала больная с верха лестницы. — Подумай, раньше чем говорить.

Кадрусс с досадой махнул рукой и не удостоил жену ответом.

— Можно ли быть другом человека, у которого хочешь отбить женщину? — ответил он аббату. — Дантес по доброте сердечной называл всех этих людей друзьями… Бедный Эдмон! Впрочем, лучше, что он ничего не узнал; ему трудно было бы простить им на смертном одре… И что бы там ни говорили, — продолжал Кадрусс, речь которого была не чужда своего рода грубоватой поэзии, — а я все же больше боюсь проклятия мертвых, чем ненависти живых.

— Болван! — сказала Карконта.

— А вам известно, — продолжал аббат, — что этот Фернан сделал во вред Дантесу?

— Известно ли? Разумеется, известно!

— Так говорите.

— Твоя воля, Гаспар, — сказала жена, — делай как знаешь, но только лучше бы тебе помолчать.

— На этот раз ты, пожалуй, права, — сказал Кадрусс.

— Итак, вы не хотите говорить? — продолжал аббат.

— К чему? — отвечал Кадрусс. — Если бы бедняга Эдмон был жив и пришел ко мне узнать раз навсегда, кто ему друг, а кто враг, тогда другое дело; но вы говорите, что он в могиле, он уже не может ненавидеть, не может мстить, а потому бросим все это.

— Так вы хотите, — сказал аббат, — чтобы этим людям, которых вы считаете вероломными и ложными друзьями, досталась награда за верную дружбу?

— Вы правы, — сказал Кадрусс. — Притом же, что значило бы для них наследство бедного Эдмона? Капля в море!

— Не говоря уже о том, что эти люди могут раздавить тебя одним пальцем, — сказала жена.

— Вот как? Разве эти люди могущественны и богаты?

— Так вы ничего про них не знаете?

— Нет. Расскажите мне.

Кадрусс задумался.

— Нет, знаете, это было бы слишком длинно.

— Как хотите, друг мой, можете ничего не говорить, — сказал аббат с видом полнейшего равнодушия, — я уважаю ваши колебания. Вы поступаете так, как должен поступать добрый человек; не будем больше об этом говорить. Что мне было поручено? Исполнить последнюю волю умирающего. Итак, я продам этот алмаз.

И он снова вынул футляр из кармана, открыл его, и снова камень засверкал перед восхищенными глазами Кадрусса.

— Поди-ка сюда, жена, погляди, — проговорил он хриплым голосом.

— Алмаз? — спросила Карконта, вставая. Довольно твердыми шагами она спустилась с лестницы. — Что это за алмаз?

— Разве ты не слыхала? — сказал Кадрусс. — Этот алмаз Эдмон завещал нам: во-первых, своему отцу, потом трем друзьям: Фернану, Данглару и мне, и своей невесте Мерседес. Алмаз стоит пятьдесят тысяч франков.

— Ах, какой чудесный камень! — сказала она.

— Так, значит, пятая часть этой суммы принадлежит нам? — спросил Кадрусс.

— Да, сударь, — отвечал аббат, — с прибавкой за счет доли отца Дантеса, которую я считаю себе вправе разделить между вами четырьмя.

— А почему же между четырьмя? — спросила Карконта.

— Потому что вас четверо, друзей Эдмона.

— Предатели — не друзья! — глухо проворчала Карконта.

— Это самое и я говорил, — сказал Кадрусс. — Награждать предательство, а то и преступление — это грех, это даже кощунство.

— Вы сами этого хотите, — спокойно ответил аббат, снова пряча алмаз в карман своей сутаны. — Теперь дайте мне адреса друзей Эдмона, чтобы я мог исполнить его последнюю волю.

Пот градом катился по лицу Кадрусса. Аббат встал, подошел к двери, словно чтобы взглянуть на лошадь, и снова вернулся на свое место. Кадрусс и его жена смотрели друг на друга с неизъяснимым выражением.

— Алмаз мог бы достаться нам одним, — сказал Кадрусс.

— Ты думаешь? — сказала жена.

— Духовная особа не станет нас обманывать.

— Делай как хочешь, — сказала Карконта, — мое дело — сторона.

И она опять пошла на лестницу, дрожа от лихорадки. Зубы ее стучали, несмотря на жару.

На последней ступеньке она задержалась.

— Подумай хорошенько, Гаспар, — сказала она.

— Я решился, — отвечал Кадрусс.

Карконта со вздохом скрылась в своей комнате; слышно было, как пол заскрипел под ее ногами и как затрещало кресло, в которое она упала.

— На что это вы решились? — спросил аббат.

— Рассказать вам все, — отвечал Кадрусс.

— По правде сказать, мне кажется, это лучшее, что вы можете сделать, — сказал священник. — Не потому, чтобы мне хотелось узнать то, что вы предпочли бы скрыть от меня, а потому, что будет лучше, если вы мне поможете разделить наследство согласно с волей завещателя.

— Надеюсь, что так, — отвечал Кадрусс, щеки которого пылали от надежды и алчности.

— Я вас слушаю, — произнес аббат.

— Постойте, — сказал Кадрусс, — нас могут некстати прервать, и это будет неприятно. Притом же другим незачем знать, что вы были здесь.

Он подошел к двери, запер ее и для большей верности наложил ночной засов. Между тем аббат выбрал себе удобное местечко; он уселся в уголок, чтобы оставаться в тени, в то время как свет будет падать на лицо собеседника. Опустив голову и сложив, или, вернее, стиснув руки, он весь превратился в слух.

Кадрусс придвинул табурет и сел против него.

— Помни, что не я тебя заставила! — послышался дрожащий голос Карконты, словно она видела сквозь половицы, что происходит внизу.

— Ладно, ладно, — сказал Кадрусс, — довольно, я все беру на себя.

И он начал.

VI

РАССКАЗ

— Прежде всего, — сказал Кадрусс, — я должен просить вас, господин аббат, дать мне одно обещание.

— Какое? — спросил аббат.

— Если вы когда-нибудь воспользуетесь сведениями, которые я сообщу, то никто не должен знать, что вы получили их от меня; люди, о которых я буду говорить, богаты и могущественны, и если они дотронутся до меня хоть пальцем, то разобьют меня вдребезги.

— Будьте спокойны, друг мой, — сказал аббат, — я священник, и тайны умирают в моей груди; помните, что у нас нет другой цели, как только достойным образом исполнить последнюю волю нашего друга. Говорите, не щадя никого, но и без ненависти, говорите правду, только правду. Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю тех людей, о которых вы мне расскажете. К тому же я итальянец, а не француз, принадлежу Богу, а не людям; я возвращаюсь в свой монастырь, из которого вышел единственно, чтобы исполнить последнюю волю умершего.

Эти убедительные доводы, по-видимому, вселили в Кадрусса немного уверенности.

— В таком случае я хочу, я должен разуверить вас в этой дружбе, которую бедный Эдмон считал такой искренней и верной.

— Прошу вас, начните с его отца, — сказал аббат. — Эдмон много говорил мне о старике, он питал к нему горячую любовь.

— Это печальная история, — сказал Кадрусс, качая головой, — начало вы, верно, знаете.

— Да, — отвечал аббат. — Эдмон рассказал мне все, что было до той минуты, когда его арестовали в кабачке в окрестностях Марселя.

— В "Резерве"! Я как сейчас все это вижу.

— Ведь это был чуть ли не день его обручения!

— Да, и обед, весело начавшийся, кончился печально: вошел полицейский комиссар с четырьмя солдатами и арестовал Дантеса.

— На этом и кончаются мои сведения, — сказал священник. — Дантес знал только то, что относилось лично к нему, потому что он никогда уже больше не видел никого из тех, кого я вам назвал, и ничего о них не слыхал.

— Так вот. Когда Дантеса арестовали, господин Моррель поспешил в Марсель, чтобы узнать, в чем дело, и получил очень грустные сведения. Старик-отец возвратился домой один, рыдая, снял с себя парадное платье, целый день ходил взад-вперед по комнате и так и не ложился спать. Я жил тогда под ним и слышал, как он всю ночь ходил по комнате; признаться, я и сам не спал: горе несчастного отца очень меня мучило, и каждый его шаг разрывал мне сердце, словно он и в самом деле наступал мне на грудь.

На другой день Мерседес пришла в Марсель просить господина де Вильфора о заступничестве; она ничего не добилась, но заодно зашла проведать старика. Увидев его таким мрачным и унылым и узнав, что он не спал всю ночь и ничего не ел со вчерашнего дня, она хотела увести его с собой, чтобы позаботиться о нем. Но старик ни за что не соглашался.

"Нет, — говорил он, — я не покину своего дома. Мой бедный сын любит меня больше всех на свете, и если его выпустят из тюрьмы, он прибежит первым делом ко мне. Что он скажет, если не найдет меня дома?"

Я слышал все это, стоя на площадке лестницы, потому что очень хотел, чтобы Мерседес уговорила старика пойти с нею. Его беспокойные шаги, весь день раздававшиеся над моей головой, не давали мне ни минуты покоя.

— А разве вы сами не заходили к старику, чтобы его утешить? — спросил священник.

— Ах, господин аббат! — отвечал Кадрусс. — Можно утешать того, кто ищет утешения, а он его не искал. Притом же, право, не знаю почему, но мне казалось, что он не хочет меня видеть. Впрочем, однажды ночью, услышав его рыдания, я не выдержал и поднялся наверх; но, когда я подошел к двери, он уже не плакал, а молился. Каких он только не находил красноречивых слов и жалобных выражений, я вам и сказать не могу, господин аббат; это было больше чем молитва, больше чем скорбь; и так как я не святоша и не люблю иезуитов, то я сказал себе: "Счастье мое, что я один и что Бог не дал мне детей; если бы я был отцом и чувствовал такую скорбь, как этот несчастный старик, то, не находя в памяти и в сердце всего того, что он говорит Господу Богу, я бы прямехонько пошел и бросился в море, чтобы уйти от страданий".

— Бедный отец! — прошептал священник.

— С каждым днем он все больше уединялся; часто господин Моррель и Мерседес приходили навестить его, но дверь его была заперта; я знал, что он дома, но он не отвечал им. Однажды, когда он, против своего обыкновения, принял Мерседес и бедная девушка, сама в полном отчаянии, пыталась ободрить его, он сказал:

"Поверь мне, дочь моя, он умер; не нам его ждать, а он нас ждет; мне хорошо, потому что я много старше тебя и, конечно, первый с ним встречусь".

Как бы человек ни был добр, он перестает навещать людей, на которых тяжело смотреть. Кончилось тем, что старик Дантес остался в полном одиночестве. Я больше не видел, чтобы кто-нибудь подымался к нему, кроме каких-то неизвестных людей, которые время от времени заходили к нему и затем потихоньку спускались с узлами. Я скоро догадался, что было в этих узлах: он продавал мало-помалу все, что имел, для насущного хлеба.

Наконец, бедняга спустил свой последний скарб. Он задолжал за квартиру; хозяин грозился выгнать его; он попросил подождать еще неделю, и тот согласился; я знаю это от самого хозяина, он зашел ко мне, выходя от старика.

После этого я еще три дня слышал, как он по-прежнему расхаживает по комнате, но на четвертый день я уже ничего не слыхал. Я решил зайти к нему; дверь была заперта. В замочную скважину я увидел его бледным и изнуренным и подумал, что он захворал; я уведомил господина Морреля и побежал за Мерседес. Оба тотчас же пришли. Господин Моррель привел с собой доктора; доктор нашел у больного желудочно-кишечное воспаление и предписал ему диету. Я был при этом, господин аббат, и никогда не забуду улыбки старика, когда он услышал это предписание.

С тех пор он уже не запирал двери; у него было законное основание не есть: доктор предписал ему диету.

У аббата вырвался подавленный стон.

— Мой рассказ вас занимает, господин аббат? — спросил Кадрусс.

— Да, — отвечал аббат, — он очень трогателен.

— Мерседес пришла во второй раз, она нашла в нем такую перемену, что, как и в первый раз, хотела взять его к себе. Господин Моррель был того же мнения и хотел перевезти его силой. Но старик так страшно кричал, что они испугались. Мерседес осталась у его постели, а господин Моррель ушел, сделав ей знак, что оставляет кошелек с деньгами на камине. Но старик, вооруженный докторским предписанием, ничего не хотел есть. Наконец, после девятидневного поста он умер, проклиная тех, кто был причиной его несчастья. Он говорил Мерседес:

"Если вы когда-нибудь увидите Эдмона, скажите ему, что я умер, благословляя его".

Аббат встал, прошелся два раза по комнате, прижимая дрожащую руку к пересохшему горлу.

— И вы полагаете, что он умер…

— С голоду, господин аббат, с голоду! — отвечал Кадрусс. — Я в этом так же уверен, как в том, что мы с вами христиане.

Аббат судорожно схватил наполовину полный стакан с водой, выпил его залпом и с покрасневшими глазами и бледным лицом снова сел на свое место.

— Согласитесь, что это большое несчастье, — сказал он глухим голосом.

— Тем более, сударь, что не Бог, а люди ему причиной.

— Перейдемте же к этим людям, — сказал аббат. — Но помните, — добавил он почти угрожающе, — что вы обязались сказать мне все. Так кто же эти люди, которые умертвили сына отчаянием, а отца голодом?

— Двое его завистников: один — из-за любви, другой— из честолюбия: Фернан и Данглар.

— До чего довела их зависть? Говорите!

— Они донесли на Эдмона, что он бонапартистский агент.

— Но кто из них донес на него? Кто подлинный виновник?

— Оба, господин аббат; один написал письмо, другой отнес его на почту.

— А где было написано это письмо?

— В самом "Резерве", накануне свадьбы.

— Так и есть! — прошептал аббат. — О Фариа, Фариа! Как ты знал людей и их дела!

— Что вы говорите? — спросил Кадрусс.

— Ничего, — отвечал аббат, — продолжайте.

— Данглар написал донос левой рукой, чтобы не узнали его почерка, а Фернан отнес на почту.

— Но и вы были при этом! — воскликнул вдруг аббат.

— Я? — отвечал удивленный Кадрусс. — Кто вам сказал, что я был при этом?

Аббат увидел, что зашел слишком далеко.

— Никто не говорил, — сказал он, — но, чтобы знать такие подробности, нужно было быть свидетелем.

— Вы правы, — сказал Кадрусс глухим голосом, — я был при этом.

— И вы не воспротивились этой гнусности? — сказал аббат. — Тогда вы их сообщник.

— Господин аббат, — отвечал Кадрусс, — они напоили меня до того, что я почти совсем лишился рассудка. Я видел все как в тумане. Я говорил им все, что может сказать человек в таком состоянии, но они отвечали мне, что это только шутка с их стороны и что эта шутка не будет иметь никаких последствий.

— Но на следующий день, сударь, на следующий день вы увидели, что она все же имела последствия. Однако вы промолчали, хотя были при том, как арестовали Дантеса.

— Да, господин аббат, я был при этом и хотел говорить, я хотел все рассказать, но Данглар удержал меня. "А если окажется, — сказал он мне, — что он виновен, что он в самом деле был на Эльбе и ему поручили передать письмо бонапартистскому комитету в Париже, если это письмо при нем найдут, то ведь на его заступников будут смотреть как на сообщников".

Я побоялся в такие времена быть замешанным в политическое дело и промолчал; сознаюсь, это была подлая трусость с моей стороны, но не преступление.

— Понимаю; вы умыли руки, вот и все.

— Да, господин аббат, — отвечал Кадрусс, — и совесть мучит меня за это день и ночь. Клянусь вам, я часто молю Бога, чтобы он простил мне, тем более что это прегрешение, единственное за всю мою жизнь, в котором я серьезно виню себя, несомненно — причина всех моих бед.

Я расплачиваюсь за минуту слабости; поэтому-то я всегда говорю Карконте, когда она жалуется на судьбу: "Молчи, жена, видно, так Богу угодно".

И Кадрусс с искренним раскаянием опустил голову.

— Ваше чистосердечие заслуживает похвалы, — сказал аббат, — кто так кается, тот достоин прощения.

— К несчастью, — прервал Кадрусс, — Эдмон умер, не простив меня.

— Он ничего не знал… — сказал аббат.

— Но теперь он, может быть, знает, — возразил Кадрусс, — говорят, мертвые знают все.

Наступило молчание. Аббат встал и в задумчивости прохаживался по комнате, потом возвратился на свое место и снова сел.

— Вы мне уже несколько раз называли какого-то господина Морреля, — сказал он. — Кто это такой?

— Это владелец "Фараона", хозяин Дантеса.

— А какую роль играл этот человек во всем этом печальном деле? — спросил аббат.

— Роль честного человека, мужественного и отзывчивого. Он раз двадцать ходатайствовал за Дантеса. Когда возвратился император, он писал, умолял, грозил, так что при второй Реставрации его самого сильно преследовали за бонапартизм. Десять раз, как я вам уже говорил, он приходил к отцу Дантеса с намерением взять его к себе, а накануне или за два дня до его смерти, как я тоже вам уже говорил, он оставил на камине кошелек с деньгами; из этих денег заплатили долги старика и на них же его похоронили, так что бедняга мог по крайней мере умереть так же, как жил, не будучи никому в тягость. У меня и по сей день хранится этот кошелек, большой красный кошелек, вязаный.

— Этот господин Моррель жив? — спросил аббат.

— Жив, — сказал Кадрусс.

— И верно, Небо благословило его: он богат, счастлив?..

Кадрусс горько усмехнулся.

— Счастлив, вроде меня, — сказал он.

— Как, господин Моррель несчастлив? — воскликнул аббат.

— Он на краю нищеты, господин аббат, и, что еще хуже, ему грозит бесчестие.

— Почему?

— Дело в том, — начал Кадрусс, — что после двадцатипятилетних трудов, заняв самое почетное место среди марсельских купцов, господин Моррель разорен дотла. Он потерял в два года пять кораблей, стал жертвой трех банкротств, и теперь вся его надежда на этот самый "Фараон", которым командовал бедный Дантес; он скоро должен возвратиться из Индии с грузом кошенили и индиго. Если этот корабль потонет, как и другие, господин Моррель погиб.

— А есть ли у этого несчастного жена, дети?

— Да, у него есть жена, которая все переносит как святая; у него есть дочь, которая хотела выйти замуж за любимого человека, но теперь родители не позволяют ему жениться на обедневшей девушке. Кроме того, у него есть сын, офицер; но вы понимаете, что все это только усугубляет горе несчастного, а не утешает его. Если бы он был один, он пустил бы себе пулю в лоб, и кончено.

— Это ужасно! — прошептал аббат.

— Вот как Господь награждает добродетель, господин аббат, — сказал Кадрусс. — Посмотрите на меня; я не сделал ни одного худого дела, кроме того, в чем я вам повинился, и я дошел до нищеты. Мне суждено увидеть, как моя бедная жена умрет от лихорадки, и я ничем не смогу ей помочь, а сам я умру с голоду, как умер старик Дантес, между тем как Фернан и Данглар купаются в золоте.

— Как так?

— Потому что им повезло, а честным людям никогда не везет.

— Что же сталось с Дангларом, с главным виновником? Ведь он подстрекатель, правда?

— Что с ним сталось? Он уехал из Марселя и, по рекомендации господина Морреля, который ничего не знал о его преступлении, нанялся к одному испанскому банкиру. Во время испанской войны он занимался поставками на французскую армию и разбогател; потом он стал играть на бирже и таким образом утроил свой капитал, а потеряв жену, дочь своего банкира, женился на вдове, госпоже де Наргонн, дочери камергера нынешнего короля, господина де Сервьё, который сейчас в большой милости. Он стал миллионером, его сделали бароном, так что он теперь барон Данглар; у него особняк на улице Монблан, десять лошадей на конюшне, шесть лакеев в передней и не знаю уж сколько миллионов в сундуках.

— Вот оно что! — сказал аббат со странной интонацией. — И что же, он счастлив?

— Счастлив? Кто может это знать? Счастье или несчастье, про это знают стены; у стен есть уши, но нет языка. Если богатство составляет счастье, так Данглар счастлив.

— А Фернан?

— О, Фернану еще пуще повезло.

— Но каким образом мог разбогатеть и выйти в люди бедный каталанский рыбак, без всяких средств, без образования? Признаюсь, это меня удивляет.

— Это и всех удивляет; вероятно, в его жизни есть какая-то тайна, которой никто не знает.

— Но какими видимыми путями дошел он до большого богатства или до высокого положения?

— Он дошел и до того и до другого, господин аббат, и до богатства и до высокого положения.

— Так только в сказках бывает!

— Правда, это похоже на сказку, но послушайте, и вы все поймете.

За несколько дней до возвращения императора Фернан попал в рекруты. Бурбоны не трогали каталанцев. Но вернулся Наполеон, был издан указ о чрезвычайном наборе, и Фернану пришлось идти в армию. Я тоже пошел; но так как я был старше Фернана и только что женился на моей несчастной жене, меня назначили охранять побережье. Фернан попал в действующую армию, пошел с полком на границу и участвовал в сражении при Линьи.

В ночь после сражения он состоял ординарцем при одном генерале, имевшем тайные сношения с неприятелем. В ту самую ночь генерал должен был перебежать к англичанам; он предложил Фернану сопровождать его. Фернан согласился, ушел с поста и последовал за генералом.

Поступок, за который Фернана предали бы военному суду, если бы Наполеон остался на троне, был вменен ему в заслугу при Бурбонах. Он возвратился во Францию с эполетами младшего лейтенанта, и так как этот генерал, который был в большой милости у короля, не оставлял его своим покровительством, то его произвели в капитаны в тысяча восемьсот двадцать третьем году, во время испанской войны, то есть в то самое время, когда Данглар пустился в свои первые коммерческие спекуляции. Фернан был родом испанец, а потому он был послан в Мадрид, чтобы узнать, каково настроение умов. Там он встретился с Дангларом, столковался с ним, обещал своему генералу содействие роялистов в столице и в провинции, заручился от него обещаниями, взял на себя, со своей стороны, некоторые обязательства, провел свой полк по одному ему известным ущельям, охраняемым роялистами, — одним словом, оказал в этом кратковременном походе такие услуги, что после взятия Трокадеро его произвели в полковники и наградили офицерским крестом Почетного легиона и титулом графа.

— О судьба, судьба! — прошептал аббат.

— Да, но послушайте, это еще не все. Испанская война кончилась, длительный мир, который обещал воцариться в Европе, мог повредить карьере Фернана. Одна только Греция восстала против Турции и начала войну за независимость; общее внимание устремлено было на Афины. Тогда было в моде жалеть и поддерживать греков. Французское правительство, не покровительствуя им открыто, позволяло, как вам известно, оказывать им частную помощь. Фернан испросил разрешения отправиться в Грецию, продолжая в то же время числиться в армии.

Через некоторое время узнали, что граф де Морсер — он носил это имя — поступил на службу к Али-паше в чине генерал-инструктора. Али-паша, как вам известно, был убит, но перед смертью он щедро наградил Фернана; тот возвратился во Францию и был утвержден в чине генерал-лейтенанта.

— Так что теперь?.. — спросил аббат.

— Так что теперь, — продолжал Кадрусс, — он живет в великолепном особняке в Париже, по улице Эльдер, номер двадцать семь.

Аббат хотел что-то сказать, но остановился в нерешимости; наконец, сделав над собою усилие, он спросил:

— А Мерседес? Я слышал, что она скрылась?

— Скрылась! — отвечал Кадрусс. — Да, как скрывается солнце, чтобы утром вновь появиться в еще большем блеске.

— Уж не улыбнулось ли счастье и ей? — спросил аббат, иронически усмехаясь.

— Мерседес — одна из первых дам парижского света, — сказал Кадрусс.

— Продолжайте, — сказал аббат, — я словно слушаю рассказ о каком-то сновидении. Но я сам видел столько необыкновенного, что ваш рассказ не очень меня удивляет.

— Мерседес сначала была в отчаянии от внезапного удара, разлучившего ее с Эдмоном. Я уже говорил вам о том, как она умоляла господина де Вильфора и как преданно заботилась об отце Дантеса. Отчаяние ее усугубилось новою горестью: отъездом Фернана в полк; она не знала о его преступлении и любила его как брата.

Фернан уехал, Мерседес осталась одна.

Три месяца провела она в слезах: никаких вестей ни об Эдмоне, ни о Фернане; никого, кроме умирающего от горя старика.

Однажды, просидев целый день, по своему обыкновению, на распутье двух дорог, ведущих из Марселя в Каталаны, она вернулась домой вечером еще более убитая, чем когда-либо; ни ее возлюбленный, ни ее друг не вернулись к ней ни по одной из этих дорог, и она не получала вестей ни о том, ни о другом.

Вдруг ей послышались знакомые шаги. Она с волнением оглянулась, дверь отворилась, и она увидела перед собою Фернана в мундире младшего лейтенанта.

Хоть она тосковала и плакала не столько о нем, но ей показалось, что часть ее прежней жизни вернулась к ней.

Мерседес схватила Фернана за руки с такой радостью, что он принял ее за любовь, но это была только радость от мысли, что она не одна на свете и что, наконец, после долгих дней горького одиночества видит перед собой друга. И притом надобно сказать, что Фернан никогда не внушал ей отвращения; он не внушал ей любви, только и всего. Сердце Мерседес принадлежало другому, этот другой был далеко… исчез… умер, быть может. При этой мысли Мерседес рыдала и в отчаянии ломала руки. Но эта мысль, которую она прежде отвергала, когда кто-нибудь другой высказывал ее, теперь сама собой приходила ей в голову. И старый Дантес не переставал твердить ей: "Наш Эдмон умер, если бы он был жив, то возвратился бы к нам".

Старик умер, как я вам уже сказал. Если бы он остался жив, то, может быть, Мерседес никогда не вышла бы за другого. Старик стал бы упрекать ее в неверности. Фернан понимал это. Узнав о смерти старика, он возвратился. На этот раз он явился в чине лейтенанта. В первое свое возвращение он не сказал Мерседес ни слова о любви; во второе он напомнил ей, что любит ее.

Мерседес попросила у него еще полгода срока на то, чтобы ждать и оплакивать Эдмона.

— Правда, — сказал аббат с горькой улыбкой, — ведь это составляло целых полтора года! Чего еще может требовать самый страстно любимый человек? — И он тихо прибавил про себя слова английского поэта: "Frailty, thy name is woman!"

— Через полгода, — продолжал Кадрусс, — они обвенчались в Аккульской церкви.

— Это та самая церковь, где она должна была венчаться с Эдмоном, — прошептал аббат, — она переменила жениха, только и всего.

— Итак, Мерседес вышла замуж, — продолжал Кадрусс. — Хоть она и казалась спокойной, она все же упала в обморок, проходя мимо "Резерва", где полтора года тому назад праздновали ее обручение с тем, кого она все еще любила в глубине своего сердца.

Фернан обрел счастье, но не покой; я видел его в эту пору; он все время боялся возвращения Эдмона. Поэтому было слишком много опасностей и слишком много воспоминаний. Через неделю после свадьбы они уехали.

— А после вы когда-нибудь встречали Мерседес? — спросил священник.

— Да, я видел ее во время испанской войны, в Перпиньяне, где Фернан ее оставил; она тогда была занята воспитанием сына.

Аббат вздрогнул.

— Сына? — спросил он.

— Да, — отвечал Кадрусс, — маленького Альбера.

— Но если она учила сына, — продолжал аббат, — так, стало быть, она сама получила образование? Мне помнится, Эдмон говорил мне, что это была дочь простого рыбака, красавица, но необразованная.

— Неужели он так плохо знал свою невесту? — сказал Кадрусс. — Мерседес могла бы стать королевой, господин аббат, если бы корона всегда венчала самые прекрасные и самые умные головы. Судьба вознесла ее высоко, и она сама становилась все выше и выше. Она училась рисованию, училась музыке, училась всему. Впрочем, между нами будь сказано, по-моему, она занималась всем этим, только чтобы отвлечь свои мысли, чтобы забыться. Она забивала свою голову, чтобы не слышать того, чем было полно ее сердце. Но теперь со всем этим, должно быть, покончено, — продолжал Кадрусс, — богатство и почет, наверное, утешили ее. Она богата, знатна, а между тем…

Кадрусс остановился.

— Что? — спросил аббат.

— Между тем я уверен, что она несчастлива, — сказал Кадрусс.

— Почему вы так думаете?

— А вот почему: когда я очутился в бедственном положении, я подумал, не помогут ли мне чем-нибудь мои прежние друзья. Я пошел к Данглару, но он даже не принял меня. Потом я был у Фернана: он выслал мне через лакея сто франков.

— Так что вы ни того, ни другого не видели?

— Нет, но графиня де Морсер меня видела.

— Каким образом?

— Когда я выходил, к моим ногам упал кошелек; в нем было двадцать пять луидоров. Я быстро поднял голову и увидел Мерседес: она затворяла окошко.

— А господин де Вильфор? — спросил аббат.

— Этот никогда не был моим другом, а я и не знал его вовсе и ни о чем не мог его просить.

— А не знаете ли вы, что с ним сталось и в чем заключалось его участие в беде, постигшей Эдмона?

— Нет, знаю только, что спустя некоторое время, после того как он арестовал Эдмона, он женился на мадемуазель де Сен-Меран и вскоре уехал из Марселя. Наверное, счастье улыбнулось ему так же, как и остальным; наверное, он богат, как Данглар, и занимает такое же высокое положение, как Фернан; вы видите, один только я остался в нищете, в ничтожестве, позабытый Богом.

— Вы ошибаетесь, мой друг, — сказал аббат. — Нам кажется, что Бог забыл про нас, когда его правосудие медлит, но рано или поздно он вспоминает о нас, и вот тому доказательство.

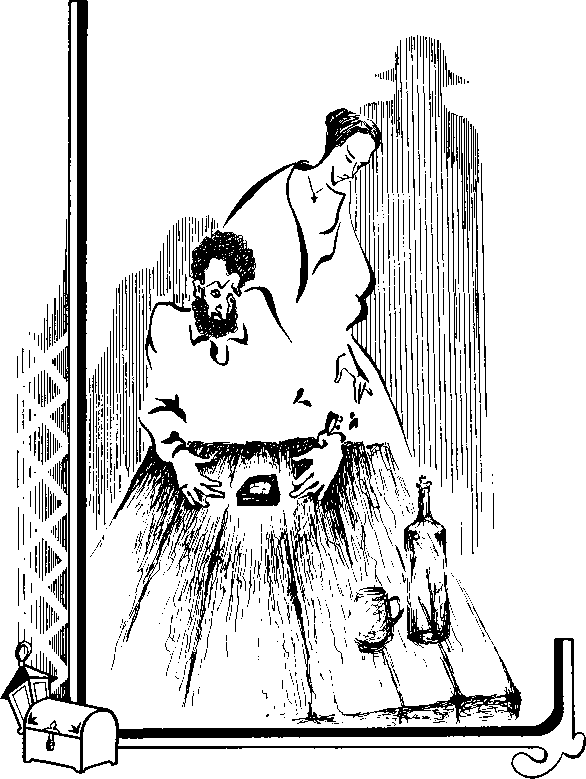

При этих словах аббат вынул алмаз из кармана и протянул его Кадруссу.

— Вот, мой друг, — сказал он, — возьмите этот алмаз, он принадлежит вам.

— Как! Мне одному? — вскричал Кадрусс. — Что вы, господин аббат! Вы смеетесь надо мной?

— Этот алмаз требовалось разделить между друзьями Эдмона. У Эдмона был один только друг, значит, дележа быть не может. Возьмите этот алмаз и продайте его; как я вам уже сказал, он стоит пятьдесят тысяч франков, и эти деньги, я надеюсь, спасут вас от нищеты.

— Господин аббат, — сказал Кадрусс, робко протягивая руку, а другою отирая пот со лба, — господин аббат, не шутите счастьем и отчаянием человека!

— Мне знакомо и счастье и отчаяние, и я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите же, но взамен…

Кадрусс, уже прикоснувшийся к алмазу, отдернул руку.

Аббат улыбнулся.

— …взамен, — продолжал он, — отдайте мне красный вязаный кошелек, который господин Моррель оставил на камине у старика Дантеса; вы сказали, что он все еще у вас.

Кадрусс, все более удивляясь, подошел к большому дубовому шкафу, открыл его и подал аббату длинный кошелек из выцветшего красного шелка, стянутый двумя когда-то позолоченными медными кольцами.

Аббат взял кошелек и отдал Кадруссу алмаз.

— Вы поистине святой человек, господин аббат! — воскликнул Кадрусс. — Ведь никто не знал, что Эдмон отдал вам этот алмаз, и вы могли бы оставить его у себя.

"Ага! — сказал про себя аббат. — Сам-то ты, видно, так бы и поступил!"

Аббат встал, взял шляпу и перчатки.

— Послушайте! — сказал он. — Все, что вы мне рассказали, сущая правда? Я могу верить вам вполне?

— Вот, господин аббат, — сказал Кадрусс, — здесь в углу висит святое распятие; там, на комоде лежит Евангелие моей жены. Откройте эту книгу, и я поклянусь вам на ней, перед лицом распятия, поклянусь вам спасением моей души, моей верой в Спасителя, что я сказал вам все, как было, в точности так, как ангел-хранитель скажет об этом на ухо Господу Богу в день Страшного суда!

— Хорошо, — сказал аббат, которого искренность, звучавшая в голосе Кадрусса, убедила в том, что тот говорит правду, — хорошо, желаю, чтобы эти деньги пошли вам на пользу! Прощайте. Я снова удаляюсь от людей, которые причиняют друг другу так много зла.

И аббат, с трудом отделавшись от восторженных излияний Кадрусса, сам снял засов с двери, вышел, сел на лошадь, поклонился еще раз трактирщику, расточавшему многословные прощальные приветствия, и ускакал по той же дороге, по которой приехал.

Обернувшись, Кадрусс увидел стоявшую позади него Карконту, еще более бледную и дрожащую, чем всегда.

— Верно я слышала? — сказала она.

— Что? Что он отдал алмаз нам одним? — сказал Кадрусс, почти обезумевший от радости.

— Да.

— Истинная правда, алмаз у меня.

Жена посмотрела на него, потом сказала глухим голосом:

— А если он фальшивый?

Кадрусс побледнел и зашатался.

— Фальшивый! — прошептал он. — Фальшивый… А чего ради он стал бы давать фальшивый алмаз?

— Чтобы даром выманить у тебя твои тайны, болван!

Кадрусс, сраженный таким предположением, окаменел на месте. Минуту спустя он схватил шляпу и надел ее поверх красного платка, повязанного вокруг головы.

— Мы это сейчас узнаем, — сказал он.

— Как?

— В Бокере ярмарка; там есть приезжие ювелиры из Парижа; я пойду покажу им алмаз. Ты, жена, стереги дом; через два часа я вернусь.

И Кадрусс выскочил на дорогу и побежал в сторону, противоположную той, куда направился незнакомец.

— Пятьдесят тысяч франков! — проворчала Карконта, оставшись одна. — Это деньги… но не богатство.

VII

ТЮРЕМНЫЕ СПИСКИ

На другой день после того, как на дороге между Бельгардом и Бокером происходила описанная нами беседа, человек лет тридцати — тридцати двух, в василькового цвета фраке, нанковых панталонах и белом жилете, по осанке и выговору чистокровный англичанин, явился к марсельскому мэру.

— Милостивый государь, — сказал он, — я старший агент римского банкирского дома "Томсон и Френч", мы уже десять лет состоим в сношениях с марсельским торговым домом "Моррель и Сын". У нас с этой фирмой в оборотах до ста тысяч франков, и вот, услышав, что ей грозит банкротство, мы обеспокоены. А потому я нарочно приехал из Рима, чтобы попросить у вас сведений об этом торговом доме.

— Милостивый государь, — отвечал мэр, — мне действительно известно, что за последние годы господина Морреля словно преследует несчастье: он потерял один за другим четыре или пять кораблей и понес убытки от нескольких банкротств. Но, хотя он мне самому должен около десяти тысяч франков, я все же не считаю возможным давать вам какие-либо сведения о его финансовом положении. Если вы спросите меня как мэра, какого я мнения о господине Морреле, я вам отвечу, что эго человек самой строгой честности, выполнявший до сих пор все свои обязательства с величайшей точностью. Вот все, что я могу вам сказать о нем. Если вам этого недостаточно, обратитесь к господину де Бовилю, инспектору тюрем, улица Ноай, дом номер пятнадцать. Он поместил в эту фирму, если не ошибаюсь, двести тысяч франков, и если и вправду имеется повод для каких-нибудь опасений, то, поскольку эта сумма гораздо значительнее моей, вы, вероятно, получите от него по этому вопросу более обстоятельные сведения.

Англичанин, по-видимому, оценил деликатность мэра, поклонился, вышел и походкой истого британца направился на указанную ему улицу.

Господин де Бовиль сидел у себя в кабинете. Англичанин, увидев его, сделал удивленное движение, словно не в первый раз видел этого человека. Но господин де Бовиль был в таком отчаянии, что все его умственные способности явно поглощала одна-единственная мысль, не позволявшая ни его памяти, ни его воображению блуждать в прошлом.

Англичанин с обычной для его нации флегматичностью задал ему почти слово в слово тот же вопрос, что и марсельскому мэру.

— Ах, сударь! — воскликнул де Бовиль. — К несчастью, ваши опасения вполне основательны, и вы видите перед собой человека, доведенного до отчаяния. У господина Морреля находилось в обороте двести тысяч франков моих денег; эти двести тысяч составляли приданое моей дочери, которую я намерен был выдать замуж через две недели. Эти двести тысяч он обязан был уплатить мне в два срока: сто — пятнадцатого числа этого месяца и сто — пятнадцатого числа следующего. Я уведомил господина Морреля, что желаю непременно получить эти деньги в назначенный срок, и, представьте, не далее как полчаса тому назад он приходил сюда, чтобы сказать мне, что если его корабль "Фараон" не придет к пятнадцатому числу, то он будет лишен возможности уплатить мне деньги.

— Это весьма похоже на отсрочку платежа, — сказал англичанин.

— Скажите лучше, что это похоже на банкротство! — воскликнул де Бовиль, хватаясь за голову.

Англичанин немного подумал, потом сказал:

— Так что, эти долговые обязательства внушают вам некоторые опасения?

— Я попросту считаю их безнадежными.

— Я покупаю их у вас.

— Вы?

— Да, я.

— Но, вероятно, с огромной скидкой?

— Нет, за двести тысяч франков; наш торговый дом — прибавил англичанин, смеясь, — не занимается подобными сделками.

— И вы заплатите мне…

— Наличными деньгами.

И англичанин вынул из кармана пачку ассигнаций, представляющих, должно быть, сумму вдвое больше той, которую господин де Бовиль боялся потерять.

Радость озарила лицо де Бовиля; однако он взял себя в руки и сказал:

— Милостивый государь, я должен вас предупредить, что, по всей вероятности, вы не получите и шести процентов с этой суммы.

— Это меня не касается, — отвечал англичанин, — это дело банкирского дома "Томсон и Френч", от имени которого я действую. Может быть, в его интересах ускорить разорение конкурирующей фирмы. Как бы то ни было, я готов отсчитать вам сейчас же эту сумму под вашу передаточную надпись, но только я желал бы получить с вас куртаж.

— Да, разумеется! Это более чем справедливое желание! — воскликнул де Бовиль. — Куртаж составляет обыкновенно полтора процента; хотите два? три? пять? хотите больше? Говорите!

— Милостивый государь, — возразил, смеясь, англичанин, — я — как моя фирма; я не занимаюсь такого рода делами, я желал бы получить куртаж совсем другого рода.

— Говорите, я вас слушаю.

— Вы инспектор тюрем?

— Уже пятнадцатый год.

— У вас ведутся тюремные списки?

— Разумеется.

— В этих списках, вероятно, есть отметки, касающиеся заключенных?

— О каждом заключенном имеется особое дело.

— Так вот, милостивый государь, в Риме у меня был воспитатель, некий аббат, который вдруг исчез. Впоследствии я узнал, что он содержался в замке Иф, и я желал бы получить некоторые сведения о его смерти.

— Как его звали?

— Аббат Фариа.

— О, я отлично помню его, — воскликнул господин де Бовиль, — он был сумасшедший.

— Да, так я слышал.

— Он несомненно был сумасшедший.

— Возможно, а в чем выражалось его сумасшествие?

— Он утверждал, что знает про какой-то клад, про несметные сокровища, и предлагал правительству огромные суммы за свою свободу.

— Бедняга! И он умер?

— Да, с полгода тому назад, в феврале.

— У вас превосходная память на даты, сударь.

— Я помню это потому, что смерть несчастного аббата сопровождалась весьма странными обстоятельствами.

— Могу ли я узнать, что это за обстоятельства? — спросил англичанин с выражением любопытства, которое вдумчивый наблюдатель с удивлением заметил бы на его бесстрастном лице.

— Пожалуйста, камера аббата находилась футах в пятидесяти от другой, в которой содержался бывший бонапартистский агент, один из тех, кто наиболее способствовал возвращению узурпатора в тысяча восемьсот пятнадцатом году, человек чрезвычайно решительный и чрезвычайно опасный.

— В самом деле? — сказал англичанин.

— Да, — отвечал де Бовиль, — я имел случай лично видеть этого человека в тысяча восемьсот шестнадцатом или в тысяча восемьсот семнадцатом году; к нему в камеру спускались не иначе, как со взводом солдат; этот человек произвел на меня сильное впечатление, я никогда не забуду его лица.

На губах англичанина мелькнула улыбка.

— И вы говорите, — сказал он, — что эти две камеры…

— Были отделены одна от другой расстоянием в пятьдесят футов. Но, по-видимому, этот Эдмон Дантес…

— Этого опасного человека звали…

— Эдмон Дантес. Да, сударь, по-видимому, этот Эдмон Дантес раздобыл инструменты или сам сделал их, потому что был обнаружен проход, посредством которого заключенные общались друг с другом.

— Этот проход был вырыт, вероятно, для того чтобы бежать?

— Разумеется; но на их беду с аббатом Фариа случился каталептический припадок, и он умер.

— Понимаю, и это сделало побег невозможным.

— Для мертвого — да, — отвечал де Бовиль, — но не для живого. Напротив, Дантес увидел в этом средство ускорить свой побег. Он, должно быть, думал, что заключенных, умирающих в замке Иф, хоронят на обыкновенном кладбище; он перенес покойника в свою камеру, влез вместо него в мешок, в который того зашили, и стал ждать минуты погребения.

— Это было смелое предприятие, доказывающее известную храбрость, — заметил англичанин.

— Я уже сказал вам, сударь, что это был очень опасный человек; к счастью, он сам избавил правительство от беспокойства на его счет.

— Каким образом?

— Неужели вы не понимаете?

— Нет.

— В замке Иф нет кладбища, умерших просто бросают в море, привязав к их ногам тридцатишестифунтовое ядро.

— Ну и что же?.. — с туповатым видом сказал англичанин.

— Вот и ему привязали к ногам тридцатишестифунтовое ядро и бросили в море.

— Да что вы! — воскликнул англичанин.

— Да, сударь, — продолжал инспектор. — Можете себе представить, каково было удивление беглеца, когда он почувствовал, что его бросают со скалы. Желал бы я видеть его лицо в ту минуту.

— Это было бы трудно.

— Все равно, — сказал господин де Бовиль, которого уверенность, что он вернет свои двести тысяч франков, привела в отличное расположение духа, — все равно, я представляю его себе.

И он громко захохотал.

— И я также, — сказал англичанин.

И он тоже усмехнулся, натянуто улыбнулся, как свойственно англичанам.

— Итак, — продолжал он, первым вернувший себе хладнокровие, — итак, беглец пошел ко дну.

— Как ключ.

— И комендант замка Иф разом избавился и от сумасшедшего и от бешеного?

— Вот именно.

— Но об этом происшествии, по всей вероятности, составлен акт? — спросил англичанин.

— Да, да, свидетельство о смерти. Вы понимаете, родственники Дантеса, если у него таковые имеются, могут быть заинтересованы в том, чтобы удостовериться, жив он или умер.

— Так что теперь они могут быть спокойны, если ждут после него наследства. Он погиб безвозвратно?

— Еще бы! И им выдадут свидетельство, как только они пожелают.

— Мир праху его, — сказал англичанин, — но вернемся к спискам.

— Вы правы. Мой рассказ вас отвлек. Прошу прощения.

— За что же? За рассказ? Помилуйте, он показался мне весьма любопытным.

— Он и в самом деле любопытен. Итак, вы желаете видеть все, что касается вашего бедного аббата? Он-то был сама кротость.

— Вы очень меня обяжете.

— Пройдемте в мою контору, и я вам все покажу.

И они отправились в контору де Бовиля.

Инспектор сказал правду: все было в образцовом порядке, каждая ведомость имела свой номер, каждое дело лежало на своем месте. Инспектор усадил англичанина в свое кресло и подал ему папку, относящуюся к замку Иф, предоставив ему на свободе листать ее, а сам уселся в угол и занялся чтением газеты.

Англичанин без труда отыскал бумаги, касающиеся аббата Фариа, но, по-видимому, случай, рассказанный ему де Бовилем, живо заинтересовал его, ибо, пробежав глазами эти бумаги, он продолжал перелистывать дело, пока не дошел до документов об Эдмоне Дантесе. Тут он нашел все на своем месте: донос, протокол допроса, прошение Морреля с пометкой де Вильфора. Он украдкой сложил донос, спрятал его в карман, прочитал протокол допроса и увидел, что имя Нуартье там не упоминалось; пробежал прошение от 10 апреля 1815 года, в котором Моррель, по совету помощника королевского прокурора, с наилучшими намерениями — ибо в то время на престоле был Наполеон — преувеличивал услуги, оказанные Дантесом делу Империи, что подтверждалось подписью Вильфора. Тогда он понял все. Это прошение на имя Наполеона, сохраненное Вильфором, при второй Реставрации стало грозным оружием в руках королевского прокурора. Поэтому он не удивился, увидев в ведомости нижеследующее примечание:

эдмон Отъявленный бонапартист, принимал деятельное участие в возвращении узурпатора с острова Эльба.

Соблюдать строжайшую тайну; держать под неослабным надзором.

Под этими строками было приписано другой рукой: "Ничего нельзя сделать".

Сравнив почерк примечания с почерком пометки на прошении Морреля, он убедился, что примечание писано той же самой рукой, что и пометка, то есть рукой Вильфора.

Что же касается приписки, сопровождавшей примечание, то англичанин понял, что она сделана тюремным инспектором, который принял мимолетное участие в судьбе Дантеса, но из-за указанного примечания был лишен возможности чем-либо проявить это участие.

Господин де Бовиль, как мы уже сказали, из учтивости и чтобы не мешать воспитаннику аббата Фариа в его розысках, сидел в углу и читал "Белое знамя".

Поэтому он и не видел, как англичанин сложил и спрятал в карман донос, написанный Дангларом в беседке "Резерва" и снабженный штемпелем марсельской почты, удостоверяющим, что он вынут из ящика 27 февраля в 6 часов вечера.

Впрочем, если бы он и заметил, то не показал бы виду, ибо придавал слишком мало значения этой бумажке и слишком много значения своим двумстам тысячам франков, чтобы помешать англичанину, хотя его поступок и нарушал все правила.

— Благодарю вас, — сказал англичанин, с шумом захлопывая папку. — Я нашел все, что мне нужно. Теперь моя очередь исполнить свое обещание; сделайте просто передаточную надпись, удостоверьте в ней, что получили сумму сполна, и я тотчас же ее вам отсчитаю.

И он уступил свое место за письменным столом де Бовилю, который сел, не чинясь, и поспешно сделал требуемую надпись, между тем как англичанин на краю стола отсчитывал кредитные билеты.

VIII

ТОРГОВЫЙ ДОМ "МОРРЕЛЬ"

Если бы кто-нибудь из знавших торговый дом "Моррель" на несколько лет уехал из Марселя и возвратился в описываемое нами время, то он нашел бы большую перемену.

Вместо оживления, довольства и счастья, которые, так сказать, излучает благоденствующий торговый дом; вместо веселых лиц, мелькающих за оконными занавесками; вместо хлопотливых конторщиков, бегающих по коридорам, заложив за ухо перо; вместо двора, заваленного всевозможными тюками и оглашаемого хохотом и криком носильщиков, — он застал бы атмосферу заброшенности и безлюдья. Из множества служащих, когда-то населявших контору, в пустынных коридорах и на опустелом дворе осталось только двое: молодой человек, лет двадцати трех, по имени Эмманюель Эрбо, влюбленный в дочь господина Морреля и, вопреки настояниям родителей, не покинувший фирму, и бывший помощник казначея, кривой на один глаз и прозванный Коклесом; это прозвище ему дала молодежь, некогда наполнявшая этот огромный, шумный улей, теперь почти необитаемый, причем оно столь прочно заменило его настоящее имя, что он, вероятно, даже не оглянулся бы, если бы кто-нибудь окликнул его по имени.

Коклес остался на службе у господина Морреля, и в положении этого честного малого произошла своеобразная перемена; он в одно и то же время возвысился до чина казначея и опустился до звания слуги.

Но, несмотря ни на что, он остался все тем же Коклесом — добрым, усердным, преданным, но непреклонным во всем, что касалось арифметики, единственного вопроса, в котором он готов был восстать против целого света, даже против самого господина Морреля; он верил только таблице умножения, которую знал назубок, как бы ее ни выворачивали и как бы ни старались его сбить.

Среди царившего уныния, в которое погрузился дом Морреля, один только Коклес остался невозмутим. Но не нужно думать, что эта невозмутимость проистекала от недостатка привязанности; напротив, она была следствием непоколебимого доверия. Как крысы заранее бегут с обреченного корабля, пока он еще не снялся с якоря, так и весь сонм служащих и конторщиков, земное благополучие которых зависело от фирмы арматора, мало-помалу, как мы уже говорили, покинул контору и склады; но Коклес, видя всеобщее бегство, даже не задумался над тем, чем оно вызвано; для него все сводилось к цифрам, а так как за свою двадцатилетнюю службу в торговом доме "Моррель" он привык видеть, что платежи производятся с неизменной точностью, то он не допускал мысли, что этому может настать конец и что эти платежи могут прекратиться, подобно тому как мельник, чья мельница приводится в движение силой течения большой реки, не может себе представить, чтобы эта река могла вдруг иссякнуть. И в самом деле, до сих пор ничто еще не поколебало уверенности Коклеса. Последний месячный платеж совершился с непогрешимой точностью. Коклес нашел ошибку в семьдесят сантимов, сделанную господином Моррелем себе в убыток, и в тот же день представил ему эти переплаченные четырнадцать су. Моррель с грустной улыбкой взял их и положил в почти пустой ящик кассы.

— Хорошо, Коклес, вы самый исправный казначей на свете, — сказал он.