Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 40. Черный тюльпан. Капитан Памфил. История моих животных.

Назад: XVI УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИЦА

Дальше: XVIII ПОКЛОННИК РОЗЫ

XVII

ПЕРВАЯ ЛУКОВИЧКА

На следующий день, как уже было сказано, Роза пришла с Библией Корнелия де Витта.

Тогда началась между учителем и ученицей одна из тех очаровательных сцен, какие являются радостью для романиста, если они, на его счастье, попадают под его перо.

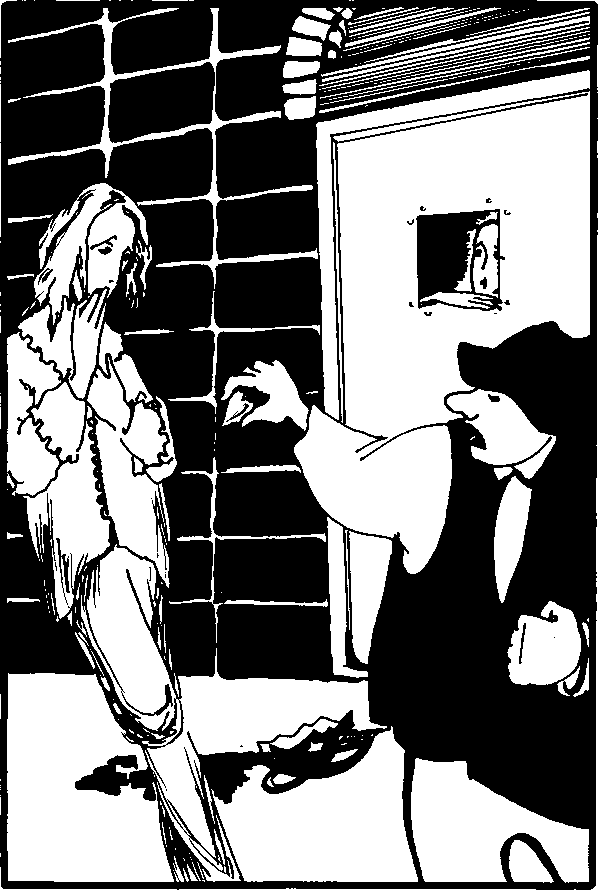

Единственное окошечко, служившее для общения влюбленных, было слишком высоко, чтобы молодые люди могли с удобством читать книгу, принесенную Розой (до сих пор они читали лишь на лицах друг у друга все, что им хотелось сказать).

Поэтому девушка была вынуждена опираться на окошечко, склонив голову над книгой и поддерживая правой рукой фонарь. Чтобы рука не слишком уставала, Корнелиус придумал привязывать фонарь к решетке носовым платком. Таким образом, Роза, водя пальцем по книге, могла следить за буквами и слогами и повторять их по требованию Корнелиуса. Он, вооружившись соломинкой, указывал буквы своей внимательной ученице через отверстие решетки.

Свет фонаря освещал румяное личико Розы, ее глубокие синие глаза, ее белокурые косы под потемневшим золотым чепцом — головным убором фризок. Ее поднятые вверх пальчики, когда от них отливала кровь, становились бледно-розовыми, прозрачными, и их меняющаяся окраска словно вскрывала таинственную жизнь, пульсирующую у нас под кожей.

Способности Розы быстро развивались под живительным влиянием ума Корнелиуса, и когда затруднения казались им слишком большими, то их погруженные друг в друга глаза, их соприкасающиеся ресницы, их смешивающиеся волосы испускали такие электрические искры, что способны были осветить даже самые непонятные слова и выражения.

И Роза, спустившись к себе, повторяла одновременно: в памяти — данный ей урок чтения и в своем сердце — тайный урок любви.

Однажды вечером она пришла на полчаса позднее, чем обычно.

Запоздание на полчаса было слишком большим событием, чтобы Корнелиус раньше всего не справился о его причине.

— О, не браните меня, — сказала девушка, — это не моя вина. Отец возобновил в Левештейне знакомство с одним человеком, который часто приходил к нему в Гааге с просьбой показать ему тюрьму. Это славный человек, большой любитель выпить; он рассказывает веселые истории и, кроме того, щедро платит, никогда не останавливаясь перед издержками.

— Ничего другого вы о нем не знаете? — спросил удивленный Корнелиус.

— Нет, — ответила молодая девушка, — вот уже около двух недель, как мой отец привязался к этому новому знакомому и тот нас усердно посещает.

— О, — заметил Корнелиус, с беспокойством покачивая головой, так как каждое новое событие предвещало ему какую-нибудь катастрофу, — это, вероятно, один из тех шпионов, кого посылают в крепости для наблюдения и за заключенными, и за их охраной.

— Я думаю, — сказала Роза с улыбкой, — что если этот славный человек и следит за кем-нибудь, то только не за моим отцом.

— За кем же он может здесь следить?

— А за мной, например.

— За вами?

— А почему бы и нет? — засмеялась девушка.

— Ах, это правда, — заметил, вздыхая, Корнелиус, — не все же ваши поклонники, Роза, должны уходить ни с чем; этот человек может стать вашим мужем.

— Я не говорю "нет".

— А на чем вы основываете эту радость?

— Скажите "это опасение", господин Корнелиус…

— Спасибо, Роза, вы правы, это опасение…

— Вот на чем я его основываю…

— Я слушаю, говорите.

— Этот человек приходил уже несколько раз в Бейтенгоф, в Гааге, как раз в то время, когда вас туда посадили. Стоило мне выйти, он тоже выходил; я приехала сюда, он тоже приехал. В Гааге он являлся под предлогом повидать вас.

— Повидать меня?

— Да. Но это, без всякого сомнения, был только предлог; теперь, когда вы снова стали заключенным моего отца или, вернее, когда отец снова стал вашим тюремщиком, он больше не ссылается на вас. Я слышала, как он вчера говорил моему отцу, что не знает вас.

— Продолжайте, Роза, я вас прошу. Я попробую установить, что это за человек и чего он хочет.

— Вы уверены, господин Корнелиус, что никто из ваших друзей не может интересоваться вами?

— У меня нет друзей, Роза. У меня никого не было, кроме моей кормилицы; вы ее знаете, и она знает вас. Увы! Бедная Зуг пришла бы сама и без всякой хитрости, плача, сказала бы вашему отцу или вам: "Дорогой господин (или дорогая барышня), мое дитя здесь у вас; вы видите, в каком я отчаянии, разрешите мне повидать его хоть на один час, и я всю свою жизнь буду молить за вас Бога". О нет, — продолжал Корнелиус, — кроме моей доброй кормилицы, у меня нет друзей.

— Итак, остается думать то, что я предполагала, тем более что вчера, на заходе солнца, когда я окапывала гряду, на которой я должна посадить вашу луковичку, я заметила тень, проскользнувшую через открытую калитку за бузину и осины. Я притворилась, что не смотрю. Это был наш знакомый. Он спрятался и смотрел, как я копаю землю. Конечно, это за мной он следил, это за мной он подглядывал. Он учитывал каждый взмах моей лопаты, каждую горсть земли, до которой я дотрагивалась.

— О да, о да, это, конечно, влюбленный, — сказал Корнелиус. — Что, он молод, красив?

И он жадно смотрел на Розу, с нетерпением ожидая ее ответа.

— Молодой, красивый? — воскликнула, рассмеявшись, Роза. — У него отвратительное лицо, у него скрюченное туловище, ему около пятидесяти лет, и он не решается смотреть мне прямо в лицо и громко со мной говорить.

— А как его зовут?

— Якоб Гизельс.

— Я его не знаю.

— Теперь вы видите, что он приходит сюда не ради вас.

— Во всяком случае, если он вас любит, Роза, а это очень вероятно, так как видеть вас — значит любить, то вы-то не любите его?

— О, конечно, нет.

— Вы хотите, чтобы я успокоился на этот счет?

— Я этого требую от вас.

— Ну хорошо, теперь вы умеете уже немного читать, Роза, и вы прочтете, не правда ли, все, что я вам напишу о муках ревности и разлуки?

— Я прочту, если вы это напишете крупными буквами.

Так как разговор начал принимать оборот, беспокоивший Розу, она решила оборвать его.

— Кстати, — сказала она, — как поживает ваш тюльпан?

— Судите сами о моей радости, Роза. Сегодня утром я осторожно раскопал верхний слой земли, покрывающий луковичку, рассмотрел ее и увидел, что появляется первый росток. Ах, Роза, мое сердце растаяло от счастья! Эта незаметная белесоватая почка, которую могло бы содрать крылышко задевшей ее мухи, этот намек на жизнь, которая проявляет себя в чем-то почти неосязаемом, взволновал меня больше, чем чтение указа его высочества, остановившего топор палача на эшафоте Бейтенгофа и вернувшего меня к жизни.

— Так вы надеетесь?.. — улыбаясь, сказала Роза.

— О да, я надеюсь.

— А когда же я должна посадить свою луковичку?

— В первый благоприятный день. Я вам скажу об этом. Но, главное, не берите себе никого в помощники, никому не доверяйте этой тайны, никому на свете. Видите ли, знаток при одном взгляде на луковичку сможет оценить ее. А самое главное, дорогая Роза, — тщательно храните оставшуюся у вас третью луковичку.

— Она завернута в ту же бумагу, в какой вы мне ее дали, господин Корнелиус, и лежит на самом дне моего шкафа, под моими кружевами, и они согревают ее, не обременяя своей тяжестью. Но прощайте, мой бедный узник!

— Как, уже?

— Нужно идти.

— Прийти так поздно и так рано уйти!

— Отец может обеспокоиться, что я долго не появляюсь, влюбленный может заподозрить, что у него есть соперник.

И она вдруг стала тревожно прислушиваться.

. — Что с вами? — спросил ван Барле.

— Мне показалось, что я слышу…

— Что вы слышите?

— Что-то вроде шагов на лестнице.

— Да, правда, — сказал Корнелиус, — но это, во всяком случае, не Грифус, его слышно издали.

— Нет, это не отец, я в этом уверена. Но…

— Но…

— Но это может быть господин Якоб.

Роза кинулась к лестнице, и действительно было слышно, что еще до того, как девушка спустилась с первых десяти ступенек, торопливо захлопнулась дверь.

Корнелиус очень обеспокоился, но для него это оказалось только началом тревог.

Когда злой рок начинает выполнять свое дурное намерение, то очень редко бывает, чтобы он милосердно не предупредил свою жертву, подобно наемному убийце, дающему своей жертве занять оборонительную позицию, чтобы дать ей время принять меры предосторожности.

Почти всегда с этими предупреждениями, воспринимаемыми человеком инстинктивно или при посредстве неодушевленных предметов, часто куда менее неодушевленными, чем думают многие, — почти всегда, повторяем, с этими предупреждениями не считаются. Снаряд свистит в воздухе и обрушивается на голову человека, которого этот свист должен был предостеречь и который, будучи предупрежденным, должен был защититься.

Следующий день прошел без особенных событий. Грифус трижды обходил камеры. Он ничего не обнаружил. Когда Корнелиус слышал приближение шагов тюремщика — а Грифус в надежде обнаружить тайны заключенного никогда не приходил в одно и то же время, — он спускал свой кувшин вначале под карниз крыши, а затем — под камни, торчавшие под его окном. Это он делал при помощи придуманного им механизма, подобного тем, которые применяются на фермах для подъема и спуска мешков с зерном. Что касается веревки — при ее помощи этот механизм приводился в движение, — то наш механик ухитрялся прятать ее во мху (им обросли черепицы) или между камнями.

Грифус ни о чем не догадывался.

Хитрость удавалась в течение недели.

Но однажды утром Корнелиус, углубившись в созерцание своей луковички, из которой уже пробивался наружу росток, не слышал, как поднялся старый Грифус. В этот день дул сильный ветер и в башне все кругом трещало. Вдруг дверь распахнулась и Корнелиус был захвачен врасплох с кувшином на коленях.

Грифус, увидев в руках заключенного неизвестный ему, а следовательно, запрещенный предмет, набросился на него стремительнее, чем сокол налетает на свою жертву.

Случайно или вследствие роковой ловкости (злой дух иногда наделяет им очень вредных людей), он попал своей громадной мозолистой рукой прямо в середину кувшина, как раз в чернозем, где находилась драгоценная луковица. И попал он именно той рукой, которая была сломана у кисти и которую так хорошо вылечил ван Барле.

— Что у вас здесь? — закричал он. — Наконец-то я вас поймал!

И он запустил свою руку в землю.

— У меня ничего нет, ничего нет! — воскликнул, дрожа всем телом, Корнелиус.

— А, я вас поймал! Кувшин с землей, в этом есть какая-то преступная тайна.

— Дорогой господин Грифус… — умолял ван Барле, взволнованный подобно куропатке, у которой жнец захватил гнездо с яйцами.

Но Грифус принялся разрывать землю своими крючковатыми пальцами.

— Сударь, сударь, осторожнее! — сказал, бледнея, Корнелиус.

— В чем дело, черт побери? — рычал тюремщик.

— Осторожнее, говорю вам, вы убьете его!

Он быстрым движением, в полном отчаянии, выхватил у тюремщика кувшин и, как драгоценное сокровище, прикрыл его своими руками.

Но Грифус, упрямясь, как все старики, и все более и более убеждаясь, что он раскрыл заговор против принца Оранского, замахнулся на своего заключенного палкой.

Увидев непреклонное решение Корнелиуса защищать цветочный горшок, он почувствовал, что заключенный боится больше за кувшин, чем за свою голову.

И он постарался силой вырвать у него кувшин.

— А, — кричал взбешенный тюремщик, — так вы бунтуете!

— Не трогайте мой тюльпан! — кричал ван Барле.

— Да, да, тюльпан! — кричал старик. — Мы знаем хитрости господ заключенных.

— Но я клянусь вам…

— Отдайте! — повторял Грифус, топая ногами. — Отдайте или я позову стражу!

— Зовите кого хотите, но вы получите этот бедный цветок только вместе с моей жизнью.

Грифус в озлоблении вновь запустил свою руку в землю и на этот раз вытащил оттуда совсем черную луковичку. В то время как ван Барле был счастлив, что ему удалось спасти сосуд, и не подозревал, что содержимое — у его противника, Грифус с силой швырнул размякшую луковичку на каменные плиты пола — та разломилась и тотчас же исчезла, раздавленная, превращенная в кусок грязи под грубым сапогом тюремщика.

Ван Барле увидел это преступление, заметил влажные останки луковички, понял дикую радость Грифуса и испустил крик отчаяния, который тронул бы даже тюремщика-убийцу, несколькими годами раньше уничтожившего Пелисонова паука.

В голове ван Барле молнией промелькнула мысль — убить этого злобного человека. Горячая кровь ударила ему в голову, ослепила его, и он поднял обеими руками тяжелый, полный бесполезной теперь земли кувшин. Еще один миг, и он опустил бы его на лысый череп старого Грифуса.

Его остановил крик — крик, в котором звенели слезы и слышался невыразимый ужас. Это кричала за решеткой окошечка несчастная Роза, бледная, дрожащая, с простертыми к небу руками. Ей хотелось броситься между отцом и другом.

Корнелиус уронил кувшин — тот с грохотом разбился на тысячу мелких кусочков.

И только тогда Грифус понял, какой опасности он подвергался, и разразился ужасными угрозами.

— О, нужно быть очень подлым и тупым человеком, — заметил Корнелиус, — чтобы отнять у бедного заключенного его единственное утешение — луковицу тюльпана.

— О, какое преступление вы совершили, отец! — воскликнула Роза.

— Ах ты болтунья! — закричал, повернувшись к дочери, старик, кипевший от злости. — Не вмешивайся в то, что тебя не касается, а главное, убирайся отсюда, да быстрей.

— Презренный, презренный! — повторял с отчаянием Корнелиус.

— В конце концов это только тюльпан, — прибавил Грифус, несколько сконфуженный. — Можно вам дать сколько угодно тюльпанов, у меня на чердаке их триста.

— К черту ваши тюльпаны! — закричал Корнелиус. — Вы друг друга стоите. Если бы у меня было сто миллиардов миллионов, я их отдал бы за тот тюльпан, что вы раздавили.

— Ага! — вскричал, торжествуя, Грифус. — Вот видите, вам важен вовсе не тюльпан. Вот видите, у этой штуки был только вид луковицы, а на самом деле в ней таилась какая-то чертовщина, быть может, какой-нибудь способ переписываться с врагами его высочества, помиловавшего вас. Я правильно сказал, что напрасно вам не отрубили голову.

— Отец, отец! — воскликнула Роза.

— Ну, что же, тем лучше, тем лучше, — повторял Грифус, приходя все в большее возбуждение, — я его уничтожил, я его уничтожил. И это будет повторяться каждый раз, как вы только снова возьметесь за свое. Да, да, я вас предупреждал, милый друг, что я сделаю вашу жизнь тяжелой.

— Будь проклят, будь проклят! — стенал в полном отчаянии Корнелиус, щупая дрожащими пальцами последние остатки луковички — конец стольких радостей, стольких надежд.

— Мы завтра посадим другую, дорогой господин Корнелиус, — сказала шепотом Роза, понимавшая безысходное горе цветовода.

Ее нежные слова, подсказанные ангельским сердцем, падали как капли бальзама на кровоточащую рану Корнелиуса.

Назад: XVI УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИЦА

Дальше: XVIII ПОКЛОННИК РОЗЫ