Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 29. Сан Феличе. Книга 2

Назад: CLXXIV ВИДЕНИЕ

Дальше: CLXXVI ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ СВОЕ СЛОВО

CLXXV

ОШИБКА, КОТОРУЮ СОВЕРШИЛ КАРДИНАЛ РУФФО

Праздник Нельсона окончился, как сон Гофолии, неожиданностью.

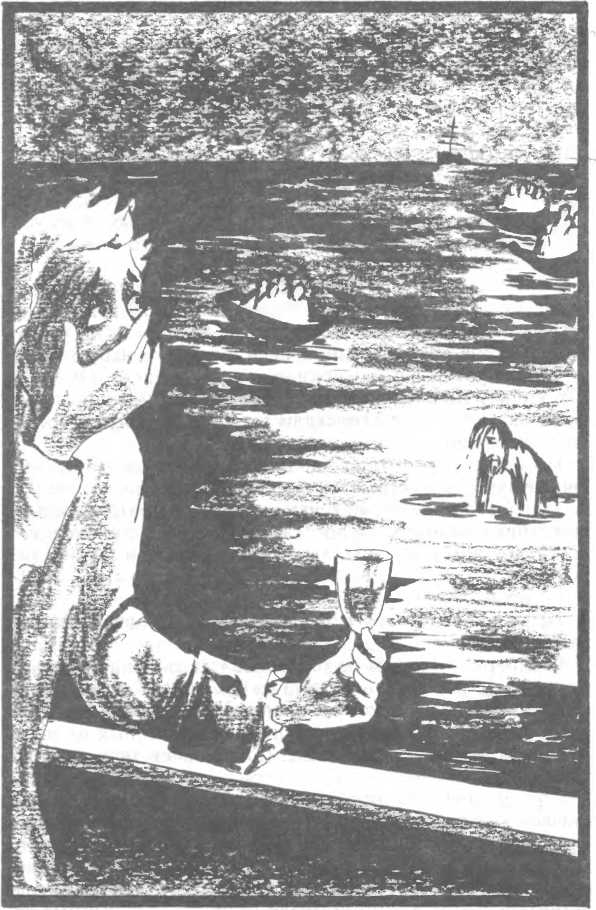

Эмма Лайонна сначала пыталась проявить стойкость перед ужасным видением, но волны, катившиеся с юго-востока, явственно подталкивали труп все ближе к судну, так что она не выдержала, попятилась обратно в залу и в полуобморочном состоянии упала в кресло.

Именно тогда Нельсон, столь же неумолимый в ненависти, сколь непоколебимый в мужестве, отдал Харди приведенный выше приказ.

Тот немедленно повиновался: одна из шлюпок заскользила вниз по талям, в нее прыгнули шесть матросов и старшина, а вслед за ними и капитан Харди.

Как уже говорилось, лодки горожан кинулись врассыпную от трупа, как разлетается стая птиц от падающего коршуна; музыка умолкла; факелы погасли; от поспешных ударов весел над водою вздымались целые снопы искрящихся брызг.

Те, чьи лодки оказались отрезаны мертвецом от берега, огибали труп, гребя изо всех сил, стараясь описать как можно больший круг.

На корабле все гости вышли из-за стола и, столпившись на противоположном борту, чтобы не видеть призрака, окликали своих лодочников. Только английские офицеры оставались на галерее и отпускали более или менее грубые шуточки по поводу мертвеца, к которому, налегая на весла, приближались капитан Харди и его люди.

Когда подплыли вплотную к телу и капитан заметил, что матросы не решаются к нему прикоснуться, он сам ухватил мертвеца за волосы и попробовал вытащить из воды; но то ли тело было слишком тяжелым, то ли его удерживала какая-то невидимая сила, — так или иначе волосы остались у капитана в руке.

Он с отвращением выругался, ополоснул руку в море и приказал двоим матросам вытащить труп за веревку, болтавшуюся у того на шее.

Но в лодку вкатилась только голова, которая от их усилий отделилась от туловища, не выдержав его тяжести.

Харди топнул ногой.

— Вот дьявол! — пробормотал он. — Что ни делай, а будешь в лодке, даже если придется тащить тебя по частям!

Тем временем король молился у себя в каюте, уцепившись за одежду капеллана и весь трясясь от нервной дрожи; Нельсон давал нюхательную соль прекрасной Эмме; сэр Уильям пытался найти научное объяснение появлению призрака; офицеры отпускали все более наглые шутки, а гости спасались бегством на лодках.

По приказу капитана Харди матросы продели веревку, свисавшую с шеи мертвеца, ему под мышки, но, хотя всякое тело теряет в воде около трети своего веса, четырем матросам лишь с великим трудом удалось втянуть его в лодку.

Английские офицеры захлопали в ладоши и закричали с хохотом:

— Браво, Харди!

Шлюпка вернулась к судну и была пришвартована к бушприту.

Офицеры, которым не терпелось узнать причину странного явления, сбежались с юта на бак, тогда как гости бросились по трапам левого и правого бортов в лодки, стремясь уйти от ужасного зрелища: для некоторых из них в нем было что-то дьявольское, по меньшей мере, сверхъестественное.

Сэр Уильям вполне правдоподобно объяснил случившееся, говоря, что тела утопленников через определенное время наполняются воздухом и водой, а потому, естественно, всплывают на поверхность моря; но странно, удивительно, чудесно было то обстоятельство, что тело адмирала всплыло, хотя к его ногам были привязаны пушечные ядра, — именно это так испугало короля.

Капитан Харди, из рапорта которого мы берем эти сведения, оценил вес этих ядер.

Он утверждает, что они весили двести пятьдесят фунтов.

Призвали капеллана "Минервы", того самого, кто готовил Караччоло к смерти, и спросили его, что делать с телом.

— А король знает обо всем? — осведомился капеллан.

— Король одним из первых заметил видение, — гласил ответ.

— И что же он сказал?

— Он был так испуган, что дозволил похоронить труп по-христиански.

— Ну что ж, — сказал капеллан, — надо сделать так, как велел король.

— Делайте что следует, — отвечали ему.

И, возложив все заботы о похоронах на капеллана, об адмирале Караччоло перестали думать.

Однако вскоре подоспела помощь, о какой капеллан и не помышлял.

Тело адмирала находилось на дне подобравшей его шлюпки. Оно по-прежнему было одето в крестьянское платье, не хватало лишь куртки, которую с него сняли перед казнью. Капеллан уселся на корме этой шлюпки и стал читать заупокойную молитву при свете привязанного к шесту фонаря, хотя в эту прекрасную июльскую ночь ему хватило бы и света луны.

На заре он увидел, что к нему приближается лодка с двумя гребцами, везущими какого-то монаха. Он был высокого роста и так уверенно держался, стоя в узкой лодке, будто и сам был моряком.

Вахтенный офицер с "Громоносного" сразу понял, что вновь прибывшие имеют отношение не к кораблю, а к шлюпке с мертвым телом, и, поскольку Нельсон распорядился не препятствовать похоронной церемонии, нимало не обеспокоился приближением лодки, в которой к тому же не было никого, кроме двух гребцов и монаха.

И действительно, гребцы направили лодку прямо к шлюпке и стали у ее борта.

Монах, обменявшись несколькими словами с капелланом, перепрыгнул в шлюпку, с минуту молча разглядывал мертвое тело, и крупные слезы текли по его лицу.

Капеллан пересел в лодку, и та доставила его на борт "Громоносного".

Он желал получить последние указания от Нельсона.

Указания эти гласили: он может делать с телом что ему угодно, поскольку король разрешил христианское погребение.

Капеллан сообщил об этом монаху, тот поднял труп своими могучими руками и перенес из шлюпки в лодку.

Капеллан последовал за ним.

Затем по знаку, поданному монахом, гребцы, начинавшие свой путь от набережной Пильеро, направили лодку прямо к Санта Лючии — приходу Караччоло.

Хотя квартал Санта Лючия по преимуществу был роялистским, Караччоло там сделал людям столько добра, что все его горячо любили; к тому же в квартале Санта Лючия неаполитанский флот вербует своих лучших матросов, а все, кто служил под началом адмирала, сохранили живейшие воспоминания о трех качествах, необходимых человеку, командующему другими людьми, и в высшей степени присущих Караччоло: о его мужестве, доброте и справедливости.

Вот почему, стоило лишь монаху обменяться несколькими словами со встречными рыбаками, стоило распространиться слуху, что тело адмирала хотят предать погребению здесь, среди старых его друзей, как весь квартал загудел словно улей и жители начали наперебой предлагать свои дома, чтобы поместить покойного до похорон.

Монах выбрал дом, расположенный ближе всего к месту причала лодки.

Десятки рук протянулись к телу Караччоло, но монах, как и прежде, поднял его сам, перешел с драгоценной ношей набережную, опустил тело на приготовленное для него ложе, затем перенес туда же и голову покойного.

Он потребовал простыню для савана, и через пять минут два десятка женщин прибежали с простынями, восклицая:

— Он мученик! Возьмите мою, это принесет счастье моему дому!

Монах выбрал самую лучшую, самую новую, самую тонкую простыню, благоговейно раздел тело, приставил к нему голову и дважды обернул покойника в этот саван, а тем временем капеллан непрерывно читал молитвы, женщины стали на колени вокруг ложа адмирала, мужчины теснились в дверях и на улице перед домом.

По соседству, где жил плотник, слышался стук молотка: там спешно сколачивали гроб.

Он был готов в девять часов. Монах положил туда тело, все женщины округи принесли кто ветку лавра, растущего в каждом садике, кто цветы, какие свисают в Неаполе с каждого окошка, так что тело совсем скрылось под ворохом зелени.

Тут ударили колокола маленькой церкви Санта Лючия, и под погребальный перезвон в дверь дома вступили священнослужители.

Опустили крышку, шесть матросов подняли гроб на плечи, за ними двинулся монах, а сзади потянулось все население Санта Лючии.

В церкви, на клиросе, слева от алтаря вынули одну плиту, и началась заупокойная служба.

Неаполитанский народ во всем доходит до крайности: быть может, те самые люди, что хлопали в ладоши, когда вешали Караччоло, теперь заливались слезами и громко рыдали под звуки молитвы, которую читали священники над его гробом.

Мужчины били себя кулаками в грудь, женщины раздирали лицо ногтями.

Можно было подумать, что королевство постигло какое-то общее несчастье, поистине всенародное бедствие.

В действительности же скорбь по адмиралу охватила только небольшое пространство от спуска Джиганте до Кастель делл’Ово, и в ста шагах отсюда продолжали жечь дома и убивать патриотов.

Тело Караччоло положили не в его фамильный склеп, а в поспешно сооруженную гробницу, на гроб опустили плиту, не отметив никаким знаком, что именно здесь покоится защитник неаполитанской свободы, ставший жертвой Нельсона.

Жители квартала Санта Лючия, мужчины и женщины, до самого вечера молились на могиле, а с ними и монах.

Когда стемнело, монах поднялся с колен, взял свой посох из лавра, оставленный за дверью дома, где лежал Караччоло, взошел вверх по спуску Джиганте, проследовал по улице Толедо, где ему почтительно кланялись все бедняки, и вошел в ворота монастыря святого Ефрема. Через четверть часа он вышел оттуда, погоняя перед собою осла, и двинулся вместе с ним по дороге к мосту Магдалины.

Едва он достиг аванпостов армии кардинала, как на него посыпались выражения симпатии, еще более многочисленные, а главное, более бурные, нежели в городе; шум голосов, вызванный его появлением, возвестил Руффо о его прибытии, и двери дома отворились перед старым знакомым кардинала.

Он привязал осла к дверному кольцу и поднялся по лестнице во второй этаж. Кардинал сидел на выходившей в сторону моря террасе, наслаждаясь вечерней прохладой.

Заслышав шаги монаха, он обернулся и сказал:

— А, это вы, фра Пачифико!

Монах, вздохнув, отвечал:

— Я самый, ваше преосвященство.

— Рад, рад увидеть вас снова. На протяжении всей кампании вы были добрым и храбрым слугою короля. Вы пришли просить меня о чем-нибудь? Я сделаю все, что в моей власти. Но предупреждаю вас заранее, власть моя не столь уж велика, — добавил он с горькой усмешкой.

Монах покачал головой.

— Надеюсь, — сказал он, — что то, о чем я пришел вас просить, монсиньор, не превышает пределов вашей власти.

— Ну что ж, говорите.

— Я пришел, монсиньор, просить вас о двух вещах: отпустить меня, поскольку кампания завершена, и указать мне, каким путем я должен следовать, чтобы прийти в Иерусалим.

Кардинал поглядел на фра Пачифико с удивлением.

— Отпустить вас? Мне кажется, что вы сами себя отпустили, не спрашивая моего согласия.

— Монсиньор, я действительно вернулся в свой монастырь, но и там я все время был готов исполнять приказания вашего преосвященства.

Кардинал жестом выразил одобрение.

— Что же касается дороги в Иерусалим, — продолжал он, — то нет ничего проще, как указать вам ее. Но могу ли я сначала спросить вас, любезный фра Пачифико, не боясь показаться нескромным, что вы собираетесь делать в Святой земле?

— Совершить паломничество к Гробу Господню, монсиньор.

— Вас посылает монастырь или это покаяние, которое вы сами на себя наложили?

— Да, покаяние, и я сам его на себя наложил.

Кардинал на минуту задумался.

— Вы совершили какой-нибудь великий грех? — спросил он.

— Боюсь, что да! — отвечал монах.

— Вы знаете, — сказал кардинал, — что Церковь облекла меня большими правами.

Монах покачал головой.

— Монсиньор, — молвил он, — я верю, что наказание, наложенное человеком на самого себя, более угодно Богу, нежели покаяние, предписанное другими.

— А каким образом намерены вы совершить это путешествие?

— Пешком и собирая по пути подаяние.

— Это будет долгий и утомительный путь!

— У меня достанет сил.

— Это опасный путь!

— Тем лучше! Я не прочь отлупить по дороге кого-нибудь другого, а не беднягу Джакобино.

— Чтобы путешествие ваше не затянулось, вам придется время от времени просить у капитанов кораблей, чтобы вас переправляли по морю.

— Я обращусь к христианам, и когда скажу им, что иду поклониться Господу нашему Иисусу Христу, они мне не откажут.

— Но, может быть, вы все же предпочтете, чтобы я рекомендовал вас капитану какого-нибудь английского корабля, направляющегося в Бейрут или в Сен-Жан-д’Акр?

— Я не хочу ничего принимать от англичан, они еретики! — возразил фра Пачифико с выражением неприкрытой ненависти.

— А больше вам их не в чем упрекнуть? — спросил кардинал, проницательно заглянув монаху в глаза.

— И потом, они повесили моего адмирала! — добавил фра Пачифико, грозя кулаком в сторону британского флота.

— Это и есть тот грех, за который ты пойдешь к Гробу Господню просить им прощения?

— Прощения для себя!.. Не для них.

— Для тебя? — спросил Руффо с изумлением.

— Разве я им не споспешествовал? — возразил монах.

— Каким образом?

— Служа неправому делу.

Кардинал улыбнулся.

— Значит, по твоему суждению, дело короля неправое?

— По моему суждению, не может быть правым дело, которое привело к казни моего адмирала. Сама справедливость, сама верность и честь — вот кем он был.

Лицо кардинала омрачилось, он подавил вздох.

— Недаром, — продолжал монах мрачным голосом, — Небеса сотворили чудо.

— Какое же? — спросил кардинал, которому уже доложили о странном видении, испортившем праздник на борту "Громоносного".

— Тело мученика поднялось со дна морского, где оно пребывало целых тринадцать дней, и явилось, дабы обвинить в смерти своей короля и адмирала Нельсона; и уж, конечно, Господь Бог не допустил бы этого, если бы казнь была справедливой.

Кардинал поник головой.

Помолчав с минуту, он сказал:

— Понимаю. Значит, ты хочешь искупить невольное участие свое в этой казни?

— Именно так, монсиньор, и вот почему я прошу вас указать мне самый прямой путь к Святой земле.

— Самый прямой путь — это взойти на судно в Таранто и сойти в Бейруте. Но раз ты ничего не хочешь принимать от англичан…

— Ничего, монсиньор.

— Тогда вот каков твой маршрут… Хочешь, чтобы я тебе его записал?

— Я не умею читать; но не беспокойтесь, у меня хорошая память.

— Ну что ж. Ты пойдешь отсюда через Авеллино, Беневенто, Манфредонию; в Манфредонии сядешь на судно и доплывешь до Скутари или Дельвины; ты пройдешь через Пиерию и прибудешь в Салоники, в Салониках сядешь на корабль, который доставит тебя в Смирну, или на Кипр, или в Бейрут. Из Бейрута три дня пути до Иерусалима. Там ты спустишься к францисканскому монастырю, поклонишься святому Гробу Господню, испросишь прощения своему греху, а заодно и моему прегрешению.

— Неужели ваше преосвященство тоже совершили грех? — спросил фра Пачифико, с удивлением глядя на кардинала.

— Да, великий грех, и Господь, читающий в сердцах людских, может быть, простит мне его, но потомки не простят никогда.

— Что же это за грех?

— Я восстановил на троне, который был низвергнут промыслом Небесным, клятвопреступного, глупого и жестокого короля. Иди, брат, иди! И молись за нас обоих!

Пять минут спустя фра Пачифико верхом на своем осле уже ехал по дороге на Нолу — то был первый этап на пути его в Иерусалим.

Назад: CLXXIV ВИДЕНИЕ

Дальше: CLXXVI ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДЕРЖИТ СВОЕ СЛОВО