"Юнона"

I

1795

Когда Байрона, еще ребенка, перевезли из Шотландии в Англию, из Абердина — в аббатство Ньюстед, его определили в пансион, находившийся в Ноттингеме, к некоему славному человеку по имени г-н Друри, который привязался к мальчику и часто разрешал ему посещать свою библиотеку, в то время как другие ученики бегали на прогулках, что с его хромотой было утомительно.

В этой библиотеке, наполненной серьезными книгами, было отделение, полностью посвященное путешествиям.

Именно это отделение охотнее всего посещал будущий поэт.

Однажды на глаза ему попало и задержало его внимание описание гибели английского судна "Юнона", и в страшном рассказе, оставленном Джоном Маккеем, вторым помощником капитана, мальчика настолько поразила сцена, относящаяся к смерти молодого матроса и горю его отца, — так замечает Томас Мур, приводя этот отрывок повествования, — что двадцать лет спустя воспоминание о ней появляется в "Дон Жуане".

Этот отрывок, запомнившийся Байрону и приведенный Томасом Муром, давно внушал нам желание самим прочитать, причем полностью, повествование Джона Маккея.

И вот теперь, начав в свою очередь писать сочинение о некоторых из морских бедствий, мы стали искать эту книгу и нашли ее.

На страницах, которые предлагаются читателю, он легко обнаружит эпизод, использованный автором "Дон Жуана".

В Индии, на краю королевства бирманцев, в устье реки Иравади, образующем превосходную гавань, стоит город Рангун, один из самых значительных торговых городов в Пегу.

В первых числах мая 1795 года в его гавани находился английский корабль "Юнона" водоизмещением в четыреста пятьдесят тонн, с грузом тикового дерева, предназначенным для перевозки в Мадрас; командовал им капитан Александр Бремнер.

Накануне отплытия второй помощник капитана заболел, и вскоре стало ясно, что он не в состоянии совершить переход.

Судну предстояло пересечь Бенгальский залив в самой широкой его части, что довольно опасно, особенно когда дует юго-западный муссон, поэтому нужно было найти человека, который мог бы заместить заболевшего второго помощника.

Искать капитану Бремнеру пришлось недолго.

Человек в расцвете сил — другими словами, в возрасте тридцати пяти — тридцати восьми лет, опытный моряк, плававший с юных лет, представил отличные документы, свидетельствовавшие о том, что он вдоль и поперек знал воды, в которых находилось судно.

Звали его Джон Маккей.

Капитан Бремнер поговорил с этим человеком, изучил его бумаги и, убедившись, что тот с успехом заменит второго помощника, из-за которого возникли такие трудности, заключил с ним договор на год.

Поскольку судну, на котором моряк отправляется в плавание, вверяя ему свою жизнь, он придает немалое значение, Джон Маккей, едва вступив на борт, всесторонне обследовал корабль.

Обследование представило "Юнону" в самом невыгодном свете.

Судно было старым, в плохом состоянии, скверным во всех отношениях, а команда, состоящая из пятидесяти трех человек, только ласкаров, за исключением восьми — десяти европейцев, не внушала опытному Джону Маккею доверия, которое могло бы возместить недоверие, возникшее у него при виде старости трехмачтового корабля, его плохого состояния, а также недостатков в его оборудовании.

А посему он счел своим долгом откровенно объясниться с капитаном и признаться в дурном впечатлении, оставшемся у него после обследования судна.

Однако капитан Бремнер был одним из тех беззаботных моряков, кто провел на море годы и для кого благополучное прошлое служит залогом такого же будущего.

Он отвечал второму помощнику, что плавает на "Юноне" двадцать лет и что ничего плохого за это время не случилось, а раз с "Юноной" двадцать лет все было в полном порядке, с ней все будет в порядке и двадцать один год, то есть до того, как истечет срок только что заключенного ими договора.

Джон Маккей возразил, что он позволил себе эти замечания вовсе не из эгоистических соображений, а руководствуясь общими интересами; что лично он, слава Богу, достаточно хорошо знает море, чтобы при необходимости пересечь Бенгальский залив хоть на шлюпке, однако, поскольку все командование на борту несет ответственность за судно, он полагал, что ему следует, дабы снять свою долю ответственности, отважиться на замечания, только что им сделанные.

Капитан с чуть насмешливым видом поблагодарил своего второго помощника и, кивнув в сторону своей жены, которая поднималась в эту самую минуту на борт корабля, чтобы отправиться в плавание вместе с ними, спросил, не полагает ли тот, что он более всех заинтересован в счастливом плавании.

В самом деле, достаточно было бросить беглый взгляд на г-жу Бремнер, чтобы понять чувства мужа, желавшего сберечь столь очаровательную жену.

Госпожа Бремнер, всего лишь полгода назад вышедшая замуж, поистине была очаровательным созданием.

Рожденная в Индии, в семье европейцев, она обладала, помимо поразительной красоты, еще и пленительной грацией креолок, чей облик словно заимствует что-то у роскошной природы, среди которой они появляются на свет, растут и неизбежно умирают.

Ее сопровождала рабыня-малайка в живописном наряде, дополняя собой композицию сцены, в которой хозяйка была главной фигурой.

Джон Маккей понял, что ему, рискующему только собственной жизнью, будет неуместно продолжать говорить об опасностях, угрожающих судну, которому его капитан доверил свою очаровательную жену.

А потому последние приготовления были закончены без всяких новых замечаний со стороны второго помощника, и 29 мая 1795 года с началом прилива трехмачтовый корабль поднял паруса, имея под собой двадцать пять — тридцать футов воды, которая отделяла его от дна, покрытого мягким илом.

С самого начала второму помощнику показалось, что "Юнона" отклоняется от нужного курса, но капитан Бремнер слишком много лет плавал в этих водах, чтобы можно было заподозрить его в ошибке.

Тем не менее Джон Маккей поделился с первым помощником Уэйдом своими соображениями о том, что судно, по-видимому, слишком забирает вправо, и тот, признав справедливость его замечания, тотчас же приказал бросить лот.

Глубина была менее двадцати футов.

Положение было серьезное, о чем и сообщили капитану; сначала он никак не хотел в это верить, но, лично убедившись в опасности, немедленно отдал приказ сменить галс.

Однако, прежде чем рулевому удалось развернуть судно под ветер, сильный толчок дал знать, что корабль сел на мель.

Нельзя было терять ни секунды; капитан приказал брасопить, чтобы высвободить судно, однако эта команда была бесполезна; оставалось только одно — удерживать судно от дрейфа.

Немедленно были отданы два фертоинговых якоря, и, к великой радости всех, корабль остановился на месте.

Теперь было время изучить обстановку.

"Юнона" села на песчаную мель, твердую как камень, однако судно устояло и не было замечено никакой течи; на самом деле не все еще было потеряно, но тут один из якорей оторвался от дна и потянул за собой другой.

Тотчас была дана команда спустить главный якорь.

Корабль, уже начавший дрейфовать, потянул цепь, и она, пытаясь удержать судно, напряглась, как тетива лука.

Наступила минута тревожного ожидания, и вот судно замерло.

Капитан Бремнер в глубине души начал осознавать правоту замечаний второго помощника и все же, вместо того чтобы быть благодарным ему за то, что он предвидел опасность, сердился на него, словно она была им напророчена.

Впрочем, как мы уже сказали, не все еще было потеряно: если кораблю не дадут опрокинуться во время отлива, то прилив скорее всего снимет его с мели, а поскольку случившееся не повлекло за собой серьезных повреждений судна, то можно будет продолжить путь и оставить позади себя, не вспоминая о нем больше, это первое опасное происшествие в море.

А пока необходимо было облегчить корабль.

Матросы спустили брам-стеньги и брам-реи.

Наступил отлив, и судно угрожающе накренилось.

Этого ожидали; момент был страшный, но обошлось без новых осложнений.

Капитан с гордым видом подошел к Джону Маккею.

— Ну, как? — спросил он. — Сдается мне, что для старого судна "Юнона" ведет себя неплохо.

Джон Маккей покачал головой.

Без сомнений, "Юнона" вела себя хорошо; вопрос заключался в том, будет ли она вести себя так же и дальше.

Впрочем, события, казалось, подтверждали правоту капитана.

Под действием прилива корабль тронулся с места; едва это было замечено, как последовала команда поднять якоря. Тотчас же были распущены все имевшиеся на борту паруса, и вскоре судно оказалось на воде достаточно глубокой, чтобы исчезли все опасения снова сесть на мель.

Первого июня ветер переменился и неистово задул зюйд-вест; почти сразу море заштормило и корабль стало сильно трепать.

Второй помощник поставил одного из матросов следить за трюмом; часа через четыре тот с криком поднялся наверх, объявив, что появилась течь.

Именно этого все время боялся Джон Маккей.

Капитан лично спустился в трюм, куда и в самом деле начала проникать вода; к несчастью, на борту не оказалось даже плотника и почти не было инструментов.

Необходимо было откачивать воду, и все собрались у помп, работая вне зависимости от своей должности на судне; но, как если бы все должно было способствовать гибели несчастной "Юноны", ее балласт состоял из песка и этот песок, смешиваясь с водой, быстро забивал помпы.

Справиться с водой не удавалось — напротив, вода побеждала людей.

Буря продолжалась неделю, и все это время корабль нещадно трепало.

Стали обсуждать, не вернуться ли в Рангун; но, поскольку для капитана это означало признать правоту второго помощника — а ни один капитан не может быть неправым, — Бремнер заявил, что берег Рангуна очень низкий, и потому его можно увидеть только с расстояния в три-четыре льё; что, следуя точным курсом и на легко управляемом судне, необходимо держаться там своего рода канала глубиной не более тридцати футов; что с обеих сторон этого канала тянутся песчаные мели, на которые они уже садились и которые оставляют судну настолько узкий проход, что можно сесть там снова; что лучше продолжать рейс с риском возможных происшествий; что, впрочем, буря длится уже неделю и, по всей вероятности, вот-вот сменится спокойным морем, а при спокойном море появится средство справиться с течью.

Капитан — хозяин на судне, его мнение о том, каким идти курсом, — закон, и '"Юнона" продолжала плыть в Мадрас, насколько это позволяла буря.

И вначале казалось, что капитан прав.

Шестого июня ветер стих, море успокоилось, и, как и предсказывал Бремнер, течь настолько уменьшилась, что для борьбы с ней достаточно было работы лишь одной помпы.

Когда было проведено обследование, выяснилось, что течь находится у ахтерштевня, на уровне ватерлинии.

В таком месте силами команды ремонт проводить нетрудно.

В первый же день штиля на воду спустили шлюпку и, поскольку, как мы уже сказали, на корабле не было не только плотника, но и инструментов, удовольствовались тем, что трещину заткнули паклей, покрыли пробоину куском просмоленной парусины, а сверху прибили лист свинца.

Эти временные меры, при всей их примитивности, вначале показались вполне успешными, и, поскольку погода стояла прекрасная, в течение вахты помпу приходилось пускать в ход только один раз, так что вполне естественно было предположить, что с течью удалось справиться.

Все поздравляли друг друга с тем, что им удалось избежать гибели, и с легкой душой продолжали путь; исключение составлял только Джон Маккей, который во время всех этих поздравлений то и дело качал головой и бормотал про себя английскую пословицу, соответствующую нашей французской: "Доживем — увидим".

II

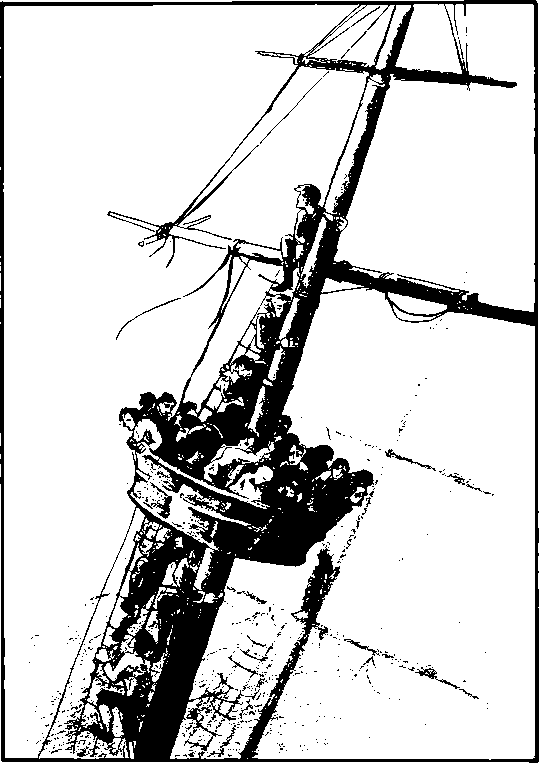

КРЮЙС-МАРС

Увы! Не пришлось долго ждать, чтобы увидеть, что на борту оказался прав один только второй помощник и что "Юноне", при всех опасностях, которые ждали ее у берегов Пегу, лучше было вернуться в Рангун, чем продолжать переход через Бенгальский залив, где ее подстерегал юго-западный муссон.

Двенадцатого июня, когда поднялся сильный ветер и по жалобным стонам, исходившим из корпуса судна, чувствовалось, что "Юноне" приходится тяжело, вновь прозвучал крик, который уже заставлял бледнеть команду: "Капитан! Судно дало течь!"

Все немедля бросились в твиндек: это открылась прежняя течь.

Примитивная починка была достаточной в дни штиля, но оказалась несостоятельной при первой же буре.

Однако теперь открывшаяся течь была значительно больше, чем в первый раз, и, поскольку затруднения, которые вызывал балластовый песок, оказались тем серьезнее, что течь была сильнее, помпы вскоре перестали справляться с водой, хотя работало их три и воду вычерпывали еще и деревянными ведрами.

К 16 июня команда, уже четыре дня трудившаяся без перерыва, изнемогала от усталости и недостатка отдыха.

К тому же к ней пришло понимание того, насколько серьезна опасность.

К несчастью, на этот раз возвращаться назад было уже поздно: до Рангуна было по крайней мере так же далеко, как и до Мадраса.

Решено было поставить на карту все, поднять все паруса от гротов до лиселей в надежде подойти как можно ближе к Коромандельскому берегу.

Оказавшись у берега, они поплывут вдоль него на судне или высадятся на сушу — в зависимости оттого, сможет ли еще "Юнона" держаться на воде или она не в состоянии будет двигаться дальше.

И судно быстро пошло вперед, даже быстрее, чем на это можно было рассчитывать, но чем большую скорость оно набирало, тем сильнее изнашивалось, а так как все были заняты откачиванием воды, то некому было подумать о снастях.

К концу второго дня ветер сорвал все паруса, за исключением фока; поэтому 18 июня судно было вынуждено лечь в дрейф до полудня 19 июня; в этот день и час занялись определением высоты и выяснили, что корабль находится на 17 градусах 10 минутах северной широты.

Несмотря на почти сверхчеловеческую работу, которую вынуждена была выполнять вся команда, вода непрерывно прибывала и судно мало-помалу погружалось. По мере погружения оно становилось все тяжелее, и вскоре стало понятно, что корабль уже никогда не сможет подняться до своей обычной ватерлинии.

С этого времени мрачное уныние охватило всех на борту, и, поскольку каждый уже ощущал себя обреченным, поскольку было понятно, что все усилия напрасны, стало чрезвычайно трудно удерживать людей на их постах.

Тем не менее к полудню по распоряжению капитана и по просьбе его жены прерванную работу возобновили.

Была дана команда брасопить фок; ее выполнили, и судно пошло без парусов на корме.

Одновременно усилились попытки откачать воду.

Моряки взялись за помпы и ведра, но после двух часов работы стало ясно, что это лишь средство продлить агонию судна и оно несомненно обречено.

И действительно, около восьми часов вечера матросы, находившиеся внизу, поднялись оттуда в растерянности и объявили, что вода поднялась до первой палубы.

И тогда, подобно тому как осуществилось все то, что Джон Маккей говорил о корабле, осуществилось и то, что он говорил о команде.

Ласкары, составлявшие три четверти команды, первыми отказались работать и поддались отчаянию, заражая своим унынием несколько матросов-малайцев, находившихся на борту.

Что касается европейцев, то они крепились дольше, но по мрачному выражению их лиц было видно, что этих людей поддерживает только сила духа и что они не заблуждаются относительно уготованной им участи.

Лишь одна г-жа Бремнер, то ли не зная об опасности, то ли обладая подлинным мужеством, — лишь она одна, это хрупкое создание, которое, казалось, должно было бы согнуться от одного дуновения, как тростинка на ветру, — утешала и ободряла всех.

Она была словно затерявшийся среди людей ангел, которому не могут угрожать земные опасности и который в ту минуту, когда ему надо покинуть этот мир, расправляет свои крылья, дотоле невидимые, и возвращается на Небо.

Около семи часов вечера на борту ощутили два-три толчка и услышали что-то напоминающее жалобные стоны.

Эти звуки издавал корабль, все более и более погружавшийся в воду. У кораблей, как и у людей, тоже бывает агония, и при этом они плачут и напрягают силы.

И тогда, чувствуя, что судно идет ко дну, команда громко потребовала спустить лодки на воду; однако достаточно было одного взгляда на две корабельные лодки, чтобы прийти к убеждению, что от них в подобных обстоятельствах никакой пользы не будет.

Одна из них, большая шлюпка, почти вышла из строя, настолько она была стара, другая была легкой шестивесельной лодкой.

Изучив состояние этих двух корабельных лодок, команда сама отказалась от мысли использовать их.

Около девяти часов вечера капитан призвал на своего рода совет первого и второго помощников, и на нем было принято решение срубить грот-мачту, чтобы облегчить судно; за счет этого можно было надеяться продержаться на воде еще около суток.

Все немедленно принялись за дело.

В подобных обстоятельствах пыл, с которым матросы выполняют приказ что-то сломать, похож на неистовство.

В мгновение ока грот-мачта, на основание которой они набросились, затрещала под ударами топора, накренилась и рухнула.

К несчастью, вместо того чтобы упасть в море, она упала на палубу.

Нетрудно понять, какое смятение на борту вызвало это падение.

Те, кто стоял у руля, не могли больше управлять судном, и "Юнона" встала боком к волне; в ту же минуту она зачерпнула бортом огромный вал и со всех сторон стала проникать вода.

Полагая отсрочить гибель, ее лишь ускорили.

И тогда повсюду на корабле раздались крики: "Тонем!", "Идем ко дну!"

Госпожа Бремнер, полагавшая, что все это продлится еще несколько часов, и к тому же, вероятно, не предупрежденная мужем о непосредственной опасности, удалилась к себе в каюту.

Почувствовав, что судно уходит у него из-под ног, капитан издал вопль и бросился к люку, ведущему вниз, но запутался в такелаже и успел лишь крикнуть оказавшемуся рядом с ним Джону Маккею:

— Джон! Джон! Моя жена!

Второй помощник кинулся к люку, но там уже стоял первый помощник Уэйд, протягивая руку жене капитана.

Услышав грохот обрушившейся мачты, г-жа Бремнер соскочила с постели.

Они помогли бедной женщине выбраться на палубу; к их крайнему удивлению, во всем этом страшном смятении она нисколько не растерялась: не имея времени полностью одеться, она натянула поверх рубашки лубяную нижнюю юбку и опустила в ее карман тридцать рупий (примерно 180 франков), которые лежали на ночном столике и попались ей на глаза.

Пусть читателя не удивляет, что мы останавливаемся на таких подробностях, рассказывая о свершающемся страшном бедствии: как станет видно из дальнейшего рассказа, тридцати рупиям суждено было сыграть свою роль в развязке этой страшной драмы.

Когда команда почувствовала, что корабль погружается, каждый стал непроизвольно цепляться за все, что было у него под рукой, пытаясь взобраться как можно выше, поскольку вода быстро прибывала.

Уэйд и Джон Маккей, находившиеся недалеко от люка в каюту капитана, ухватились за кормовой планшир и вместе с г-жой Бремнер влезли на бизань-ванты.

Едва они уцепились за ванты, как послышался оглушительный треск, напоминавший выстрел из пушки, а за ним последовал страшный толчок.

Сжатый воздух в корпусе судна разнес вдребезги палубу.

После этого толчка каждый решил, что все кончено, и думал лишь о том, чтобы препоручить свою душу Богу.

Однако, как только вода затопила палубу, погружение "Юноны" остановилось, хотя и не полностью: легко было заметить, что она продолжала оседать при каждом ударе волн, но так медленно, что самые нижние распорки вант лишь мало-помалу уходили под воду, и это давало несчастным, спасавшимся на снастях, возможность подниматься вверх по мере того, как корабль тонул.

Тем не менее капитан, присоединившийся к своей жене, и первый и второй помощники, поддерживавшие ее, понимали, что долго висеть на снастях они не смогут и нужно искать более основательное убежище.

Прямо над ними, в двенадцати футах, находился крюйс-марс; они первыми достигли его и расположились там.

Мы сказали "первыми достигли его", поскольку, если бы у них не было этого права первенства и крюйс-марс оказался бы занятым, весьма вероятно, что в подобную минуту почтение к их званию было бы забыто и им пришлось бы остаться там, где они находились, или, в лучшем случае, занять последние места.

В ту же минуту их примеру последовала вся команда и площадка заполнилась. Те, кому не хватило там места, повисли на снастях той же мачты.

Лишь один матрос, находившийся на носу корабля, взобрался на фор-марс.

Объятые ужасом, все ждали, как Бог, уже распорядившийся участью "Юноны", распорядится участью тех, кто был на ее борту.

Судно продолжало медленно погружаться и осело еще футов на двенадцать; затем несчастным, терпящим бедствие, показалось, что корабль замер, лишь покачиваясь под водой.

Оба марса — и фока, и бизани — висели примерно в дюжине футов над водой, и вся команда, за исключением, как мы уже сказали, того матроса, что взобрался на фор-марс, разместилась на крюйс-марсе и вокруг него.

Было заметно, что страшно перегруженная мачта рискует в любую минуту сломаться.

Ее необходимо было облегчить; однако, поскольку нельзя было сделать это за счет людей, то решено было сделать это за счет снастей.

С помощью ножей отсоединили бизань-рею и бросили ее в море.

Хотя корпус корабля, отягощенный водой, которая находилась в нем, представлял собой для двух мачт, еще торчащих из воды, своего рода центр тяжести, тех, кто нашел на них убежище, раскачивало так страшно, что они с трудом там удерживались.

И все же, сколь ни шатко было их положение, моряки так смертельно устали, что, привязав себя шейными платками к снастям или просто уцепившись за них руками, они сумели заснуть.

Второй помощник, Джон Маккей, был не из их числа.

Обладая большей физической силой, чем другие, а возможно и благодаря большей силе духа, он не закрывал глаз, чтобы видеть бедственную картину, в которой ему была отведена своя роль.

Рядом с ним в объятиях мужа находилась г-жа Бремнер. Наступила ночь.

Хотя все происходило в июле, дул ледяной ветер. Одетый теплее, чем капитан Бремнер, добросердечный Джон снял с себя куртку и отдал ее г-же Бремнер.

Она поблагодарила его взглядом, в котором читалось: "Ах, если бы вас послушались!"

Джон охотно сказал бы ей несколько ободряющих слов, подобно тому, как он предложил ей свою куртку, но, не надеясь больше ни на что сам, он не мог вселять в сердца других бодрость, которой не осталось более в его собственном сердце.

И тем не менее, когда после трех-четырех часов тревожных сомнений он увидел, что судно продолжает оставаться на плаву и не погружается больше, ему пришло в голову, что за те четыре-пять дней, в течение которых, говорят, человек в состоянии выносить голод, не умирая, может появиться какой-нибудь корабль и подобрать их.

С той минуты как эта надежда, словно проблеск света, промелькнула в голове второго помощника, она укрепилась там и вытеснила оттуда куда более ужасную мысль о смерти, с которой он уже почти смирился.

Внезапно он вздрогнул: ему послышался пушечный залп.

Трижды его больному воображению представлялся все тот же звук, и — странное дело! — когда он обратил внимание тех своих товарищей по несчастью, кто не спал, на этот кажущийся шум, им тоже показалось, что они слышат выстрелы.

Однако под конец ночи они признались в своей ошибке.

Сломленный усталостью, Джон Маккей тоже задремал, как вдруг один из матросов, которому в первых лучах света показалось, что он видит корабль, закричал:

— Парус!

Нетрудно представить себе впечатление, которое произвел на несчастных подобный крик.

Тотчас же ласкары, исповедующие мусульманскую веру, стали громко взывать к своему пророку, а христиане по их примеру возблагодарили Господа.

Но, увы! Паруса не было, как не было и ночных пушечных залпов: сколько ни всматривался каждый в указанное место, он вынужден был признать, что оно также пустынно, как и весь остальной океан.

III

ПЛОТ

Одну за другой они утратили и ту и другую надежду; положение их было ужасно.

Ветер продолжал дуть с неистовой силой, вздымая на море огромные волны, палуба и надстройки корабля расшатывались; наконец, снасти, поддерживающие мачту, за которую цеплялись семьдесят два потерпевших кораблекрушение, казалось были готовы каждую минуту лопнуть, угрожая самой роковой развязкой несчастным, чью жизнь они удерживали над бездной.

Уже в самый первый день некоторые из них, потеряв всякую надежду на спасение и предпочитая скорую смерть долгой агонии, простившись с товарищами, бросались в море и исчезали навсегда, тогда как других, вопреки их желанию выжить, уносило яростной волной, и они с нечеловеческими усилиями и криками отчаяния тщетно пытались вплавь добраться до утраченной ими опоры.

И только тогда становилось заметно, что судно, хотя и полузатопленное, продолжало плыть; ибо, как ни медленно оно плыло, пловцам не удавалось его догнать, и они один за другим исчезали, поглощенные волнами.

Однако, как и все на свете, это чудовищное зрелище, как бы оно ни приводило в отчаяние, имело свою положительную сторону.

В течение трех первых дней, пока ураган продолжал свирепствовать, пока волнение на море сохранялось, вид зияющей бездны и зрелище гибнущих в ней одного за другим людей отвлекало от мыслей о голоде; но, по мере того как ветер стихал, море успокаивалось и возникала надежда, что судно перестанет погружаться, а мачта будет держаться над водой и не сломается, — о! вот тогда и появлялся бледный призрак голода, сопровождаемый ужасными страданиями!

В это время некоторые попытались перебраться с крюйс-марса, где им было так тесно и где сами они так стесняли других, на фор-марс, с высоты которого находившийся там матрос, отчаявшись от одиночества, звал их к себе.

Однако из тех шести матросов, что, собрав остатки сил, бросились в воду, чтобы преодолеть этот путь, такой короткий, лишь двое достигли цели; остальные четверо утонули.

Поскольку Джон Маккей в дни этого страшного бедствия оказался единственным, кто сохранил до конца присутствие духа, а позднее оставил подробные записки о событиях, излагаемых нами, то именно за ним в основном мы и следуем сквозь тревоги, горести и надежды, о которых он поведал нам с искренностью и простодушием моряка.

Возбуждение, вызванное вначале неотвратимостью беды, а затем непрекращающейся опасностью, сменилось у него на четвертый день своего рода угрюмым безразличием, когда единственной его заботой было погрузиться в сон, как можно более долгий и глубокий, чтобы время тянулось не так мучительно. Из этого следовало, что отчаянные крики ласкаров, жалобы женщин и стенания его товарищей по несчастью утомляли его, выводя из этой апатии, которая, не будучи ни жизнью, ни смертью, обладала тем преимуществом, что не была и терзанием.

Первые три дня он, удерживаемый, как и его товарищи, между жизнью и смертью, страдал не столько от голода, сколько от холода, ибо все время был промокшим от пены и закоченевшим от ветра.

Однако на четвертый день, когда ветер стих, небо очистилось и беспощадное солнце, завладев небом, обрушило на голову моряка поток раскаленных лучей, он начал испытывать муки голода, а главное — муки жажды, еще более страшные.

Впрочем, сравнивая то, что он испытывал сам, с тем, что было прочитано им в некоторых описаниях путешествий, Джон Маккей признается, что первое время эти муки не были так нестерпимы, как он ожидал.

Правда, в одном из эпизодов прочитанного, который память подсказала его разгоряченному воображению, он нашел средство, способное облегчить мучения.

Ему вспомнилось, как он отметил, на случай если ему самому придется оказаться в подобных обстоятельствах, пример, рассказанный капитаном Инглфилдом, командиром "Кентавра", в описании кораблекрушения, в которое он попал.

Речь шла о том, как капитан и его матросы испытывали облегчение, заворачиваясь по очереди в одеяло, намоченное в морской воде.

В самом деле, морская соль при этом остается на поверхности кожи, а свежесть воды впитывается порами, что успокаивает одновременно и голод и жажду, правда незначительно, но все же ощутимо.

Вспомнив об этом, он тотчас же решил испытать совет капитана Инглфилда на себе и сообщить о нем своим товарищам.

А потому он снял свой фланелевый жилет, привязал его к концу одной из тех канатных нитей, которые всегда имеет при себе моряк, окунул в море и надел; как только жилет высох, он снова обмакнул его в воду и опять надел.

Те, кто видел, как все это делалось, и кому Джон Маккей объяснил, с какой целью он так поступал, последовали его примеру, и, возможно, не только благодаря самому средству, но и благодаря тому, что это занятие отвлекало их, они почувствовали заметное облегчение.

Тем не менее на протяжении всего этого дня, первого, когда вновь появилось солнце и он стал по-настоящему страдать от голода и жажды, Джон ощущал страшное беспокойство; в состоянии, похожем на начало горячечного бреда, он видел смерть в ужасающем облике и при одной только мысли о том, что ему суждено умереть таким жутким образом, испытывал приступы страха, каждую минуту готового прорваться криками отчаяния.

К счастью, следующей же ночью он увидел сон, который пошел ему во благо.

Как это случается почти всегда, когда достигаешь жизненного предела и память одним скачком преодолевает все промежуточные отрезки времени, отделяющие могилу от колыбели, ему вспомнилось все его детство и привиделась вереница давно умерших дедушек и бабушек, забытых соседей и утраченных друзей, затерявшихся в огромной пустыне, которая называется миром и в которой так редко можно встретиться снова с теми, с кем расстался.

Затем эти первые видения исчезли, уступив место образам еще более дорогим.

Бедному Джону казалось, что у него жар, сильный жар и во время самых жестоких приступов этой горячки у его постели в слезах молится его отец.

И поскольку для Джона этот сон имел все приметы яви, ему доставляло великую радость уже одно только присутствие отца, которого он не видел с тех пор, как покинул Европу, — другими словами, лет пять. Кроме того, пока старый отец молился за своего сына, лихорадка у Джона отступала и он чувствовал себя поправившимся, приятно освеженным; и напротив, стоило старику прекратить молиться, лихорадка возвращалась, причем более сильная, чем прежде.

Впрочем, после этого сна, в отличие от тех, что всегда возбуждают, а не успокаивают, Джон почувствовал себя гораздо лучше: беспокойство его сменилось глубокой печалью, а на глаза невольно наворачивались слезы, поскольку это сновидение было для него знаком того, что отец умер и, видя с Небес его страдания, спустился на время, чтобы облегчить их.

Двадцать пятого июня, на пятый день катастрофы, к несчастным, потерпевшим кораблекрушение, стала подступать смерть.

Двое скончались от голода, один внезапно умер от апоплексического удара, один медленно угас от тоски и страха.

С тех пор как жертвы кораблекрушения вновь обрели присутствие духа в той степени, чтобы делиться своими мыслями, капитан и первый помощник всякий раз говорили, что, едва только море успокоится, надо приняться за постройку плота.

Задуманный ими плот был единственной надеждой всех, и Бремнер и Уэйд получили полную поддержку.

Когда начался штиль и поверхность моря стала гладкой как зеркало, приступили к осуществлению этого грандиозного замысла.

Для постройки плота имелись фок-рея, бушприт и множество обломков рангоута, тянувшихся за кораблем.

За работу взялись лучшие пловцы; ни в дереве, ни в тросах недостатка не было, и к полудню следующего дня плот был готов.

Теперь встал вопрос о том, кому на нем плыть.

Капитан, его жена и Уэйд вступили на него первыми. Хотя Джон Маккей не был таким же поклонником этого средства спасения, как его товарищи, их пример заставил решиться и его.

Он спустился на плот и занял на нем место.

Однако, поскольку все сделали то же самое, плот оказался настолько перегруженным, что это грозило ему пойти ко дну.

И тогда началась страшная борьба, подобная той, какую вынуждены вести между собой умирающие от голода.

Сильные сталкивали с плота слабых, и тем приходилось возвращаться на только что оставленные ими снасти и крюйс-марс.

Некоторые при этом утонули, настолько они ослабели; происходило это все до того, как плот отплыл, и расстояние от него до судна было не больше, чем длина каната, которым он был привязан.

Перед тем как трос был обрублен, Джон Маккей спросил у капитана Бремнера, имеет ли тот какое-нибудь представление о том, в какой стороне находится земля, и полагает ли он, что есть какая-нибудь вероятность быстро узнать это.

Капитан совершенно не знал, где они находятся, и поэтому ничего не ответил.

Тогда Джон, протянув руку, остановил матроса, собиравшегося перерубить канат, и стал заклинать капитана во имя его самого и во имя его жены вернуться на марс и не рисковать, вверяясь плоту, который, по его мнению, не дает никакой надежды на спасение.

Однако эти просьбы никак не повлияли на капитана, и, поскольку г-жа Бремнер заявила, что она не покинет мужа, трос был перерублен и плот отчалил.

Джон, чувствуя себя пристыженным, отплыл вместе с ними. Грести пришлось обломками досок: они были содраны с обшивки судна и матросы с помощью ножей придали им форму лопаты.

Спустя примерно полчаса Уэйд подошел к Джону, тяжело вздыхая.

— Что такое? — спросил Джон.

Уэйд покачал головой.

— Вы были правы, — сказал он, — и когда мы отплывали, и теперь. У нас нет ни компаса, ни буссоли, мы совершенно не знаем, в какой стороне земля, и идем на верную смерть. На крюйс-марсе мы, по крайней мере, возвышались над водой — мы могли увидеть какое-нибудь судно, и нас могли заметить, а на этом плоту мы затеряны среди волн и у нас нет даже такой надежды на спасение.

— Что ж, — сказал Джон, — тогда давайте вернемся на судно.

Уэйд бросил взгляд на два раскачивающихся над водой марса, на мучеников, гроздями висящих над бездной, и, оценив расстояние, сказал:

— У нас не хватит сил добраться до него вплавь.

— Конечно, но ради того чтобы облегчить плот, нас привезут туда обратно.

Маккей тотчас же сообщил своим спутникам, что он и первый помощник хотят вернуться к судну, и, как он и предвидел, все постарались оказать содействие этому возвращению.

Подплыв к корабельным снастям, Уэйд и Маккей ухватились за них; через несколько секунд они взобрались на свое прежнее место, а плот вновь отчалил.

Казалось бы, расставание должно было огорчить людей, которые вместе страдали шесть дней и которым в дальнейшем предстояло испытывать судьбу порознь, но ничуть не бывало: эгоизм, уныние и страх смерти вытеснили из их душ все другие чувства.

Оставшиеся на плоту равнодушно провожали глазами двух помощников капитана, взбирающихся обратно на марс, а люди на марсе следили безразличным взглядом за удаляющимся плотом.

Единственным человеком, к кому все относились с подлинным участием, была бедная г-жа Бремнер; она сносила все страдания с удивительным мужеством, и от нее вместо жалоб и стонов, которые позволяли себе самые сильные мужчины, вплоть до этого часа можно было услышать только слова утешения.

Сначала ее присутствие, казалось, тяготило мужа; несомненно, это чувство пришло к нему из-за того, что он понимал: г-жа Бремнер в глубине души с трудом, особенно после замечаний Джона Маккея, прощает мужу то, что он навлек на нее такую опасность; однако, по мере того как капитан начал ощущать, что силы его истекают, он снова стал нуждаться в жене, чуть ли не цеплялся за нее, не отходил от нее и не позволял ей отходить от него.

Все долго следили глазами за плотом; наконец к вечеру он пропал из виду.

Некоторое время взгляды оставшихся на судне все еще были направлены в ту сторону, где скрылся плот.

Затем наступила ночь, сдавив все мраком; многострадальные жертвы кораблекрушения оказались, словно узники, в полной тьме.

На рассвете, в первых лучах солнца, в кильватере "Юноны" был замечен какой-то плавающий предмет.

Все глаза обратились к нему, и те, кто оставался на марсах и снастях, разглядели, к своему великому удивлению, плот, отплывший накануне; однако возвращался он со стороны, противоположной той, куда удалился.

Вначале люди на плоту гребли до полного изнеможения, но нетрудно понять, какие силы могли быть у тех, кто совершенно ничего не ел в течение семи дней; затем, отчаявшись, они улеглись друг рядом с другом в ожидании того, как Богу будет удобно распорядиться их судьбой.

Бог распорядился так, что они присоединились к своим несчастным спутникам.

Проблуждав всю ночь неизвестно где, они по прихоти случая, который кажется волей Провидения, очутились в пятидесяти футах от потерпевшего крушение судна.

Они протянули руки, и товарищи помогли вернувшимся снова занять их места; вся затея с плотом была в их глазах не более чем одной из тех бесполезных попыток спастись, которые подсказывает отчаяние.

IV

АГОНИЯ

Благодаря чувству сострадания, еще дремлющему в глубине сердец несчастных матросов, однако пробужденному в немалой степени славным Джоном, два места на марсе, которые прежде занимали г-жа Бремнер и ее муж, были возвращены им.

Капитан настолько ослабел, что казалось, будто он лишился чувств, а ведь прежде это был крепкий и сильный мужчина, моряк, тридцать лет бороздивший океаны и привыкший к лишениям и тяготам, которые с этим связаны.

Напротив, его бедная жена, хрупкое и нервическое создание, переносила все трудности, лишения и страдания с мужеством и, что еще более необыкновенно, с поразительной выдержкой.

Как только они вновь устроились на марсе, у Бремнера начался бред, и в этом бреду ему представлялось, что перед ним стол, уставленный всевозможными яствами; он рвался к нему и спрашивал, почему его не подпускают к этому столу, почему, если он так голоден, так хочет пить и перед ним выставлено напоказ такое изобилие, ему отказывают в куске хлеба и стакане воды.

Зрелище предсмертных мук всегда ужасно, однако нужно сказать, что у окружающих агония обычно вызывает боль определенного рода, боль расставания; они проливают слезы, и слезы тем более обильные, что тому (или той), кто их проливает, лично ничто не грозит.

Но не так бывает, когда какой-нибудь страдалец умирает от голода и жажды на глазах других мучеников, которые сами близки к смерти от голода и жажды, подобно ему. Здесь каждый в зрелище смерти другого видит зрелище своей собственной смерти.

Страдания, испытываемые умирающим, они уже испытывают сами. Такой же бред — через два часа, к вечеру или на следующий день — появится и у них, такая же смерть — рано или поздно — уготована и им.

Тут не бывает тихих слез, само изобилие которых несет облегчение; с сухими глазами, с угрюмым затаенным отчаянием, скрежеща зубами, люди замечают в себе первые симптомы мук, которые они наблюдают у умирающего, и воют, вместо того чтобы сетовать, богохульствуют, вместо того чтобы утешать.

И вот капитан скончался.

Это произошло 1 июля, то есть через одиннадцать дней после катастрофы.

В предсмертных конвульсиях он так сильно вцепился в свою жену, что невозможно было ни разорвать его объятия, ни разжать его руки.

Впрочем, бедная женщина, чувствуя себя прижатой к груди мужа, не могла поверить в его смерть и со своей стороны боролась за то, чтобы ее не лишали этого последнего объятия.

Стоило огромных трудов переубедить ее.

Она с тоской опустила руки, и — странное дело! — слезы, что текли по ее щекам, тут же иссякли.

Матросы поделили между собой остатки одежды, которая была на капитане, а затем бросили его тело в море.

Услышав звук, сопровождавший падение тела в воду, г-жа Бремнер слабо вскрикнула, заломила руки и потеряла сознание.

Джон Маккей, бросившись к ней, заставил ее раскрыть глаза, и они вновь обрели казалось уже утраченную способность плакать.

За те пять дней, что прошли со времени возвращения плота до смерти капитана, не было никаких других происшествий, кроме непрерывно следовавших агоний и смертей.

Внезапно человек ощущал приступ тошноты, у него начинались судороги, члены его деревенели, и он умирал.

Одни, умирая, отпускали снасти, за которые они держались, и падали в море; другие, напротив, испуская дух, с такой силой вцеплялись в них, что трем-четырем матросам приходилось соединять остатки своих сил, чтобы разжать у умершего пальцы.

Один умирающий так вцепился в снасти, что его труп провисел два дня, ибо оказалось невозможным разжать его руки.

К концу второго дня тело стало разлагаться, и, поскольку канат, на котором оно висело, поддерживал бизань-мачту, пришлось выломать у мертвеца руки в запястьях.

Кисти рук остались, а тело поглотили волны.

Утром 28-го, за два дня до смерти капитана, первый помощник Уэйд воскликнул, что он не в силах больше выносить бездействие.

Плот по-прежнему плыл на канате за крюйс-марсом.

Уэйд спросил, не хочет ли кто-нибудь, отправившись вместе с ним на плоту, попытать счастья, чтобы не повторять судьбу их спутников.

Восемь человек — два европейца, два малайца и четыре ласкара — согласились с его предложением и, как ни удерживал их Джон Маккей, снова погрузились на плот.

Как и в первый раз, матросы перерубили канат, и плот отправился в плавание.

Как и в первый раз, спустя два-три часа его потеряли из виду, но на следующий день в кильватере судна его не оказалось — к вечеру поднялся шквалистый ветер, и, по всей вероятности, плот и те, кто был на нем, утонули.

Этот ветер, гибельный для уплывших, оказался благотворным для тех, кто остался.

Начался сильный дождь; жертвы кораблекрушения, собрав воду в свою одежду, смогли утолить жажду.

Так удалось успокоить на время самую страшную из мук — муку жажды.

С этого времени редко когда случались двое суток без очередного шквала, приносившего очередной дождь, и, наряду с прикладыванием к телу одежды, которую смачивали, опуская на канатных нитях в воду, это приносило страдальцам большое облегчение.

В самом деле, каждый раз, когда им, как ни были они изнурены, удавалось выпить хоть немного свежей воды, у них на несколько часов притуплялось чувство голода.

Тем не менее, в один день с Бремнером умерли еще четыре матроса: двое на крюйс-марсе и двое на фор-марсе.

Впрочем, обитатели двух марсов никак между собой не общались; они видели, что происходит у соседей, и не более того; у них не было сил даже говорить.

К тому же и говорить им было не о чем.

Каждое утро Джон испытывал большое удивление, обнаруживая, что он еще жив, и его не оставляло убеждение, что это утро будет для него последним и что еще до наступления ночи он в свою очередь неминуемо скончается.

Он слышал, что человек способен прожить без еды лишь определенное число дней — шесть, семь, восемь дней, самое большее десять, а между тем на одиннадцатый день, то есть в день смерти Бремнера, он все еще был жив.

Вечером море стало таким спокойным, каким еще не было ни разу за все это время, и несколько ласкаров, теснившихся на крюйс-марсе, где они мешали своим товарищам, а те мешали им, решили вплавь добраться до фор-марса, где и прежде было не так уж много людей, а после смерти двух матросов, сброшенных, как они видели, в воду, стало еще просторнее; с большим трудом, настолько они ослабли, им удалось добраться до фор-марса и с помощью товарищей обосноваться там.

После первого и второго июля тех, кто остался в живых, охватила такая страшная слабость, что они утратили понимание не только происходящего вокруг, но и происходящего в них самих.

Вялость и расслабленность, овладевшие в конце концов даже самыми сильными, почти подавили чувство голода. Лишь когда шел дождь, умирающие, казалось, выходили из 16-4926 состояния летаргии; они как-то странно двигались, пытаясь собрать как можно больше воды, а затем, выпив ее, медленно, уныло, горестно обменивались несколькими словами, выражающими удовлетворение, после чего мало-помалу восстанавливалась тишина и недвижимость.

Но все же самые жуткие страдания всем этим ослабевшим людям причиняли не голод и жажда, а холод.

Хотя они находились вблизи экватора, по ночам, казавшимся им ледяными, слышались стоны, жалобные вздохи и клацанья зубов.

С рассветом, еще до восхода солнца, начинало теплеть; закоченелые и скорченные тела распрямлялись и вновь становились гибкими.

И тогда начинались новые страдания: солнце, стоящее в зените, отвесно било по всем этим опустошенным головам, в которых гнездилось лишь помраченное сознание; и тогда о ночных страданиях уже не думали.

О них заставляли забыть дневные страдания, и днем несчастные призывали отсутствующий бриз, как ночью — отсутствующее солнце.

Тем временем совершались частные драмы, почти неведомые даже тем, на глазах кого они происходили и кого их собственные страхи отвлекали от страхов других.

Хотя все умирали одинаковой смертью, каждый умирал по-своему; так, например, сын Уэйда, сильный и здоровый юноша, умер очень быстро и почти без единого вздоха, тогда как, напротив, другой юноша, его ровесник, слабый и хрупкий, как женщина, двенадцать дней выносил голод и жажду, и агония у него началась лишь на тринадцатые сутки.

Отец второго юноши тоже был на "Юноне", но катастрофа разлучила их: отец был тот самый матрос, который забрался на фор-марс, сын же вскарабкался на бизань-ванты.

Они оставались на своих местах и в первые дни переговаривались, затем, когда голоса их ослабли, стали обмениваться просто знаками; и вот, когда по знакам сына старый матрос понял, что тот чувствует приближение смерти, к несчастному отцу, казалось, вернулись все его силы: он, не шевелившийся уже два-три дня, поспешно спустился по снастям, на ветру прополз по планширу, сумел добраться до сына, взял его на руки и донес до одной из трех-четырех обшивных досок полубака, еще выступавших над водой; там он прислонил умирающего к планширу, боясь, чтобы того не унесло в море.

Когда у юноши начинался один из тех приступов тошноты, о которых мы уже говорили как о предсмертном симптоме, старый матрос обнимал его, приподнимал до уровня собственной груди, утирал на его губах пену; если начинали падать капли дождя, отец заботливо собирал их и выжимал мокрую ткань в рот сына; если же дождь сменялся ливнем, старик открывал юноше рот, чтобы прохладная вода привела его в чувство. '

Так прошло пять дней. Наконец, несмотря на все эти заботы, юноша скончался.

Тогда бедный отец поднял тело сына, прижал его к своей груди с силой, невероятной для человека, который провел шестнадцать дней без пищи, и с потерянным видом стал смотреть на него, все еще надеясь, что он снова начнет дышать; однако не приходилось сомневаться, что юноша на самом деле мертв.

Ничто, казалось, не интересовало старика, и даже собственная участь, по-видимому, стала ему безразлична. Он сидел в тупом оцепенении, пока волна, поднятая налетевшим шквалом, не выхватила у него из рук тело сына и не унесла с собой.

Какое-то время взгляд его следил за трупом сквозь прозрачные глубины океана; затем, потеряв его из виду, он закутался в кусок брезента, упал и больше уже не вставал.

Тем не менее он, должно быть, был жив еще дня два; свидетели этой драмы, с тревогой следившие за всеми ее превратностями, могли судить об этом по дрожи, которая пробегала по его членам каждый раз, когда о его тело разбивалась волна.

Эта душераздирающая сцена произвела глубокое впечатление на людей, в которых понимание их собственного положения должно было, казалось, притупить все чувства.

А судно тем временем продолжало все так же плыть по прихоти волн, но под оком Божьим, и никто не мог сказать, куда же оно движется.

Наконец вечером 10 июля, через двадцать дней после катастрофы, один из матросов, уже некоторое время вглядывавшийся в какую-то точку на горизонте, приподнялся, чтобы лучше видеть, и неожиданно закричал:

— Вижу землю!

V

ТРИДЦАТЬ РУПИЙ ГОСПОЖИ БРЕМНЕР

Вопреки тому, что по всем предположениям должно было бы случиться в подобных обстоятельствах, этот крик, несущий спасение, не произвел на услышавших его никакого впечатления, и никто — то ли из-за глубокого равнодушия, то ли из-за появившегося сомнения в милости Божьей — никто вначале даже не привстал, чтобы проверить, ошибочно или правдиво это известие.

Однако через несколько минут, словно этой новости понадобилось определенное время, чтобы проникнуть в сознание тех, кому она была сообщена, жертвы кораблекрушения начали понемногу двигаться, сначала почти незаметно, затем все различимее, и в конце концов внимание всех обратилось на указанную точку.

Однако день близился к концу, и в вечерних сумерках трудно было понять, земля ли это или один из тех миражей, что видятся жертвам кораблекрушения в пустыне океана.

Между тем, как ни странно, едва ли они придали значение этой новости; затем, не произнеся ни слова, все устремили взгляд в указанном направлении, а потом, как уже было сказано, наступила ночь и все погрузилось во тьму.

И надо же! Только тогда эта земля стала казаться видимой этим несчастным, так страстно они этого желали.

Разговоры, давно уже смолкшие, возобновились; все делились своими соображениями и в конце концов сошлись на том, что это должна быть земля.

Один только Джон Маккей утверждал, что это вовсе не земля, но если даже перед ними земля, говорил он, то никакой уверенности в спасении все равно нет.

Бедная г-жа Бремнер, удрученная смертью мужа и своими собственными страданиями, изо всех сил ухватилась за спасительное известие; ее сознание цеплялось за эту мысль так же как ее руки — за снасти и рангоут.

Упорство, с которым Джон Маккей отрицал, что перед ними земля, сдержанность, с которой он воспринял это известие, тогда как все в него поверили, приводили ее в отчаяние.

— Но, в конце концов, — восклицала она, — почему вы говорите, что никакого берега нет, и почему, наконец, если этот берег существует, если он лежит перед нами, вы, похоже на то, не торопитесь увидеть его?

— Прежде всего потому, сударыня, — отвечал второй помощник, — что, по моему мнению, земле неоткуда взяться в этих водах, а кроме того, даже если она тут и есть, то берег не спасет нас, а погубит.

— Погубит! Но почему? — с лихорадочным блеском в глазах спрашивала бедная женщина.

— Из-за того, что кораблем нельзя управлять, — стал пояснять Джон, — его невозможно будет завести в гавань, а из-за того, что его нельзя будет завести в гавань, он сядет на мель вдали от берега, и, где бы это ни произошло, его разнесет волнами. Если вы устали от страданий, если вы не чувствуете в себе сил продолжать жить, молитесь за то, чтобы мы увидели землю, ибо земля принесет конец всем нашим страданиям.

Подобное предсказание, да еще сделанное столь опытным моряком, как Джон Маккей, привело в уныние всех, и, после того как он отнял надежду у этих страдальцев, беседа затихла.

Что же касается второго помощника, то, как он пишет сам, известие об увиденной земле показалось ему таким сомнительным утешением, что оно оставило его безучастным и он уснул, а наутро, пробудившись, даже не взглянул в ту сторону, где накануне была замечена, как полагали, суша.

Но как раз в эту минуту один из матросов на фор-марсе замахал платком и попытался крикнуть: "Земля!"

Его сигнал увидели на крюйс-марсе и догадались, что он хотел сказать, однако его голос, этот слабый выдох, донесся туда как невнятный звук.

Взмах платка и этот выдох, такой слабый и еле слышный, но ласкавший слух, даже во втором помощнике пробудили безотчетное желание приподняться и посмотреть на землю, но он лежал в удобной позе, сложив руки на груди и глядя в противоположную сторону, и ощущал слишком большую вялость, чтобы повернуться; ему потребовалась вся сила воли, чтобы принести это расслабленное состояние в жертву своему любопытству.

А потому еще до того, как он на это решился, один из его соседей уже поднялся и заявил, что он в самом деле видит землю.

При этих словах встал второй человек, потом третий, и через пять минут все, включая второго помощника, были на ногах.

Теперь уже и Джон Маккей был вынужден признать, что впереди он действительно видит что-то похожее на берег.

И все же, когда г-жа Бремнер спросила его, не Коромандельский ли это берег, вопрос этот показался достойному моряку таким нелепым, что, несмотря на всю серьезность положения, он не смог сдержать улыбку.

Однако в течение дня стало совершенно очевидно, что в указанном направлении действительно лежит земля, и даже второй помощник признал, что неровный силуэт, который виден на горизонте, не может быть ни чем иным, кроме как очертанием земли.

Но вот что это за земля? Об этом ему ничего не было известно.

И тогда все пришли в волнение, однако — странное дело! — посреди этого общего волнения к Джону Маккею вернулась надежда, и этой надеждой была еще и благочестивая мысль, внушенная ею.

Говорят, есть люди, не верящие в Бога.

Во что же другое такие люди могут верить и зачем в это другое верить?

Верить в Бога — это верить во все.

Вот какова была та благочестивая мысль, которая проникла в сердце Джона Маккея: не мог Господь позволить им страдать так долго, чтобы теперь, когда он вселил в них надежду, к концу этих страданий, отнять у них жизнь.

Поэтому, когда г-жа Бремнер взглядом обратилась к Джону Маккею словно к оракулу, который должен высказать суждение о вероятностях жизни и смерти, он возвел к Небу глаза и руки и произнес лишь одно:

— Будем надеяться!

С этих минут страдальцы не отрывали глаз от берега.

К несчастью, чем ближе они к нему подплывали и чем больше он открывался их взгляду, тем пустыннее казалась эта земля.

До наступления ночи ничто не изменило это впечатление.

Второй помощник расположился спать, пребывая в убеждении, что эта ночь — последняя в его жизни и что еще до утра корабль сядет на мель и развалится на части.

Тем не менее он уснул, настолько велика была его усталость.

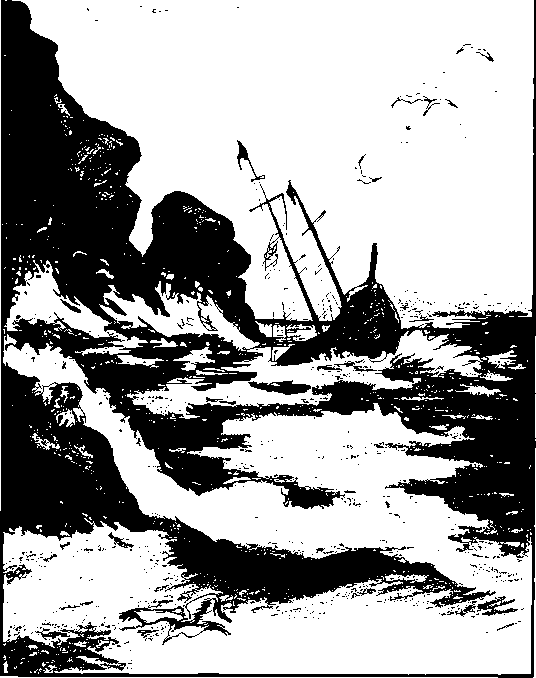

И в самом деле, незадолго до рассвета Джон Маккей и те из его спутников, кто спал, были разбужены сильным толчком — корабль наскочил на риф.

Раздался общий слабый вскрик, похожий на последний вздох, и почти тотчас же замер.

Установилась тревожная тишина.

Корабль между тем испытывал толчок за толчком, и эти толчки были так сильны, что каждый раз бизань- и фок-мачты сотрясались и находившиеся на марсах, понимая, что на ногах устоять невозможно, ложились и цеплялись за перекладины.

К девяти-десяти часам утра уровень моря понизился на несколько футов и постепенно обнажилось то, что осталось от палубы.

Было решено спуститься туда.

Но для людей, голодавших двадцать дней, это было нелегким испытанием. Можно вообразить, как должны были выглядеть те, чью жизнь в течение двадцати дней поддерживала лишь толика воды, проливавшейся с неба в штормовые дни.

Однако они попробовали спуститься на палубу, и, поскольку человек, присоединив к своим силам и волю, почти всегда в конце концов делает то, что он хочет, им удалось в этом преуспеть.

Более того, канонир и второй помощник взялись за то, чтобы спустить вниз бедную г-жу Бремнер; с небывалыми усилиями им удалось дотащить ее до швиц-сарвеней, но там они были вынуждены ее оставить, ибо силы покинули их.

Пришлось обратиться за помощью к тем из ласкаров, кто казался наименее ослабевшим.

Двое из них вызвались перенести г-жу Бремнер на палубу; но, поскольку им было известно, что у бедной женщины сохранилось тридцать рупий, они потребовали за свою помощь восемь рупий.

Канонир и второй помощник от имени г-жи Бремнер пообещали заплатить.

Ласкары полезли наверх, добрались до г-жи Бремнер, взяли ее на руки и спустили на палубу.

Едва исполнив это, они потребовали заплатить им восемь рупий.

Госпожа Бремнер была так рада спуститься со злосчастного марса, где ей пришлось испытать столько страданий, так надеялась, несмотря на все, что говорил Джон Маккей, на эту землю, простиравшуюся перед ее глазами, что готова была отдать им все деньги, какие у нее были.

Однако второй помощник обратил ее внимание на то, что у них нет других денег, кроме еще остававшихся у нее двадцати двух рупий, и что лучше будет в случае необходимости потратить их на спасение всех, чем делать подарок двум негодяям, которым хватило бесстыдства потребовать в подобных обстоятельствах плату с женщины, да еще вдовы своего капитана, за пустячную услугу, которую они ей оказали.

Впрочем, Джон Маккей с гордостью отмечает, что поступок этих двух ласкаров был единственным примером себялюбия и алчности, который можно было бы поставить в упрек команде.

Спуск на палубу был так утомителен, что никто не мог думать ни о чем, кроме отдыха; исключение составляли несколько малайцев и ласкаров, рыскавших повсюду в поисках денег, которые можно было присвоить.

В то время как они предавались этим поискам, второй помощник заметил, что верхнюю часть руля снесло и через образовавшуюся на этом месте дыру можно без труда спуститься в констапельскую.

К двум часам пополудни вода схлынула с нижней палубы настолько, что туда можно было спуститься в поисках чего-нибудь полезного, но море уже побывало там и унесло все, за исключением четырех кокосовых орехов, запутавшихся в снастях.

И тогда произошло то, что несколько утешило добрые сердца тех, кто страдал от бесчеловечности, проявленной ласкарами.

Те, кто нашел орехи, не забрали их себе, как могли бы сделать по праву, а заявили, что это общая собственность, и предложили разделить их между всеми в равных долях.

Себе же сверх того они попросили только кокосовое молоко.

Однако орехи оказались такими старыми, что молоко в них превратилось в своего рода прогорклое масло, которым никак нельзя было утолить жажду.

Что касается мякоти, то она была настолько старой и высохшей, что в ней не осталось ничего питательного, и те, кто отведал ее, тотчас же поплатились страшной тошнотой.

Впрочем, всех больше мучила жажда, чем голод.

Если не считать полного отсутствия питья и еды, к чему все эти умирающие люди, по всей видимости, почти привыкли, обстановка в констапельской была гораздо терпимее, чем на марсе.

Никакой возможности добраться до берега по-прежнему не было, да и земля эта выглядела такой безлюдной, что предпочтительней казалось тихо и спокойно умереть в констапельской, где было относительно неплохо, чем стать добычей тигров.

Кроме того, севшую на мель "Юнону" могли заметить с какого-нибудь корабля, увидеть сигналы с нее и подобрать потерпевших кораблекрушение — это давало им реальный шанс на спасение и составляло, в сущности, единственную их надежду.

К тому же, словно уже сам вид земли оказывал на моряков благотворное воздействие, с того времени, как ее заметили, никто из них не умер.

Глаза всех были устремлены на эту благословенную землю, до которой было около трех четвертей льё.

К двум часам пополудни на берегу было замечено нечто похожее на толпу людей.

Эта новость тотчас же распространилась по злосчастному судну, и все, кто еще мог двигаться, собрались у гакаборта и пытались привлечь к себе внимание, размахивая своей одеждой и производя как можно больше шума.

Но эти люди, сначала, казалось, привлеченные зрелищем севшего на мель судна, разошлись, по-видимому не проявив к нему ни малейшего внимания, и измученные жертвы кораблекрушения, старавшиеся, чтобы те их заметили, едва ли не засомневались: а люди ли это?

И все же вид этой земли и ее обитателей, кто бы они ни были, придал морякам силу и мужество; они стали говорить о том, что необходимо любой ценой добраться до берега, пусть даже с риском для жизни.

А потому те из них, в ком сохранилось больше сил, чем в остальных, спустились в констапельскую, где они видели рангоутный лес; захватив с полдюжины бревен, они с неимоверным трудом сбросили их в воду.

Однако спущенного на воду было недостаточно для того, чтобы перевезти всех; к тому же многие так обессилели, что переправа для них была невозможна.

К несчастью, не было никакой надежды на то, что силы к ним вернутся; всякое движение было для них до некоторой степени невозместимой тратой дыхания.

Все легли и стали ждать.

К вечеру, когда начался прилив, шесть ласкаров, самых крепких из всех, спрыгнули в море, ухватились за бревна и предоставили приливу нести их к взморью, где, несмотря на сильнейший прилив, им удалось пристать к берегу; все это происходило на глазах у тех, кто остался на судне.

Оттуда было видно, как ласкары, едва ступив на землю, нашли ручей и стали пить, выказывая несомненные признаки удовлетворения; затем, не набравшись смелости, чтобы идти дальше, и не имея сил, чтобы отправиться на поиски пищи, они улеглись прямо на берегу и, забыв про хищных зверей, о которых до этого столько говорилось, заснули.

Перед восходом все оставшиеся на судне вновь собрались у гакаборта, чтобы при первых лучах солнца увидеть берег и узнать о судьбе шести ласкаров, поскольку опасались, не оказалась ли для тех эта ночь роковой.

К счастью, с теми не случилось ничего страшного: оставшиеся на корабле с великой радостью увидели, как их товарищи, высадившиеся накануне на берег, поднялись, вернулись к ручью и снова принялись пить.

И тогда всех, кто находился на потерпевшем крушение судне, охватило страстное желание последовать примеру ласкаров и любой ценой добраться до берега, как и они.

Однако они были так слабы, что у них не оставалось никакой надежды даже общими усилиями сдвинуть с места самое небольшое бревно; в самом деле, на борту оставались только две женщины, в том числе г-жа Бремнер, трое стариков и человек лет пятидесяти, болевший с первого дня плавания.

И до чего странно! Эти немощные существа, к великому удивлению прежде сильного Джона Маккея, ставшего теперь таким же немощным, как и они, вынесли страдания и тяготы, которых не пережили люди более сильные и крепкие.

Около полудня на суше было замечено много людей, по всей вероятности туземцев; собравшись на берегу, они двигались к тому месту, где снова легли на землю ласкары.

У тех, казалось, не было других стремлений, кроме как оставаться на берегу ручья.

Нетрудно понять, что при виде этой картины внимание тех, кто оставался на судне, в высшей степени обострилось.

В самом деле, то, что там происходило, решало их собственную участь, и никогда еще в страшной драме, участниками которой им довелось стать, не было более волнующего и неожиданного поворота.

Ласкары и туземцы стояли в нескольких шагах друг от друга и, казалось, обменивались какими-то словами, скорее всего дружескими; потом те и другие смешались; одни разожгли на берегу огонь — наверное, чтобы сварить рис, — а другие попытались вступить в сношения с теми, кто был на корабле: размахивая платками, они словно призывали несчастных высадиться на сушу.

Людей на судне охватило страшное волнение.

Вместо диких зверей, которые могли обитать на этом пустынном берегу, им встретились человеческие существа, которые, по-видимому, пришли на помощь тем, кто уже высадился, и готовы были прийти на помощь тем, кто еще высадится.

Однако у этих людей не было лодок, а если бы они и были, то вряд ли бы на них можно было преодолеть прибой; тем не менее надежда-утешительница все же говорила страдальцам, что люди на берегу найдут какой-нибудь способ добраться до судна и спасти их.

При этой мысли, жизнь, еще два дня назад казавшаяся им тяжким и невыносимым бременем, стала в их глазах драгоценнее, чем когда-либо прежде.

Воодушевленный этой все возрастающей надеждой, второй помощник Джон Маккей, у которого при виде того, что происходило на берегу, немного прибавилось сил, решил в свою очередь сделать все возможное, чтобы добраться туда.

Он сообщил об этом решении тем, кто оставался вместе с ним на судне, и попросил их помочь ему столкнуть в воду еще несколько бревен.

Сначала на помощь к нему пришли канонир, боцман и юнга; однако первые двое были настолько ослабевшими, что почти сразу же выбились из сил и, печально качая головой, снова легли у гакаборта.

Джон Маккей и юнга продолжили работу.

С невероятными усилиями им удалось столкнуть в воду бревно, к которому они привязали веревку; затем, выловив часть обшивки судна, плававшую в воде, они привязали этот обломок к другому концу каната.

Так у каждого из них оказалось по куску дерева, которые могли помочь им в этой попытке спастись.

И все же, перед тем как броситься в море, Джон, каким бы бывалым моряком он ни был, утратил мужество и готов был остаться ждать смерти на корабле, вместо того чтобы идти ей навстречу.

Однако его вдохновил пример юного товарища, к тому же он подумал, что эти люди на берегу не останутся там навсегда и могут уже сегодня уйти куда-нибудь, а завтра у него сил будет меньше, чем накануне; и он решил рискнуть жизнью.

Джон Маккей грустно попрощался с бедной г-жой Бремнер, которая уже не ходила и с трудом говорила; он был в отчаянии от того, что ему приходится покидать ее таким образом, однако пообещал ей, что, если он доберется до берега и там найдется хоть какое-нибудь средство помочь ей, эта помощь ей будет оказана.

Она со своей стороны дала ему одну из тех двадцати двух рупий, что у нее остались: она берегла эти деньги с тем большей заботой, что у нее уже была возможность оценить, насколько они ей пригодились.

После этого Джон Маккей, бросившись в воду, ухватился за бревно и, пока он молился, препоручая себя Провидению, бревно само по себе тронулось с места и поплыло, что показалось моряку добрым предзнаменованием; ему подумалось, что это рука самого Господа направила его в сторону берега.

И в самом деле, как если бы это было чудом, Джон Маккей почувствовал, что его одеревеневшие члены, которые еще несколько минут назад не могли сгибаться в суставах, обрели прежнюю гибкость и часть прежней силы.

Однако вскоре он заметил, что бревно, вместо того чтобы помогать ему и поддерживать его на воде, страшно его утомляло.

С каждой волной оно меняло направление движения и переворачивалось.

Не раз уходя с головой под воду и задыхаясь, он отпустил бревно, но тут же почувствовал, что начинает тонуть, и, превозмогая себя, снова ухватился за него и крепко сжал руками как единственное средство спасения.

К несчастью, вскоре он заметил, что прилив не несет бревно к взморью, а толкает его почти что вдоль берега. И тогда, предвидя, что он не сможет долго переносить подобное испытание, Джон Маккей попытался помешать бревну поворачиваться: для этого он вытянулся вдоль него, обхватил его одной ногой и одной рукой, а другой ногой и другой рукой стал грести, пытаясь плыть к берегу.

Некоторое время ему это удавалось, и у него начала появляться надежда добраться до берега, как вдруг на него обрушилась огромная волна, давя его всем своим весом, отрывая от бревна и увлекая под воду — оглушенного, полумертвого от удара и почти потерявшего сознание.

И все же ему удалось вынырнуть на поверхность и глотнуть воздух; но тотчас же новая волна накрыла его с головой.

На этот раз несчастный Джон подумал, что все для него кончено; его сердце и уста готовы были исторгнуть не молитву, а предсмертный вопль, обращенный к Богу, как вдруг он почувствовал сильный толчок.

Это волна бросила моряка на бревно, как раньше другая волна оторвала его от этого бревна.

Он снова ухватился за него, несколько раз перевернулся вместе с ним и при этом почувствовал, что тело ему царапают песок и ракушки, влекомые морем к берегу; это навело его на мысль, что берег этот, вероятно, не так уж далеко, хотя еще и не виден.

Волны, все сильнее и сильнее, следовали одна задругой, и наконец одна из них швырнула пловца на скалу, за которую он, отпустив бревно, уцепился изо всех сил, в страхе, что волна, отхлынув, потащит его в море.

Волна прошла, но не смогла оторвать его от скалы.

Затем, спасаясь от волн, он пополз в сторону берега, цепляясь за камни и хватаясь за само дно в ту минуту, когда яростная волна с грохотом обрушивалась на него.

Так он достиг берега.

Однако, оказавшись там, Джон Маккей настолько обессилел, что, не задумываясь о том, находится ли он вне досягаемости для волн, лег на песок под прикрытием скалы и уснул, не отдавая себе отчета в том, погружается ли он в сон или это наступает смерть.

Проснувшись, он увидел вокруг себя дюжину людей, о чем-то говорящих между собой по-индийски; это обрадовало Маккея, поскольку у него были опасения, что он мог оказаться за пределами территории Компании.

Маккей немного говорил по-индийски и, сразу же вступив в беседу с ними, выяснил, что имеет дело с райотами — крестьянами, работающими на английскую Ост-Индскую компанию, а место, куда его выбросили волны, находится в шести днях ходьбы от Читтагонга, или Илламабада, — главного города Ост-Индской компании с тем же названием, расположенного в девяноста льё от Калькутты, на границе с королевством Аракан.

Успокоившись относительно того, где и среди кого он оказался, Джон Маккей спросил у крестьян, не могут ли они дать ему несколько зерен риса, пусть даже сырого.

Те ответили, что ему нужно лишь пойти с ними, минут через пять он присоединится к своим спутникам, а там для него сделают все, что уже сделали для них. Джон попробовал подняться, но это ему не удалось.

Двое крестьян помогли ему встать на ноги.

Маккей попытался сделать несколько шагов, но и это ему не удалось.

Тогда те же двое взвалили его на плечи и понесли к группе людей, находившихся примерно в четырехстах шагах от них.

По пути к ним они пересекали небольшой ручей.

Пораженный зрелищем чистой и прозрачной воды, весело струящейся среди камней, Джон спросил, можно ли ему утолить здесь жажду.

Сначала крестьяне отказали ему в этом, но, уступив его настойчивой просьбе, согласились опустить его у ручья.

Он с исступлением окунул голову в воду и пил, захлебываясь, поскольку ему казалось, что, едва он оторвется от воды, ее больше не будет.

Индусы силой оторвали его от воды, опасаясь, как бы в таком количестве она не причинила ему вреда.

Однако, напротив, эта свежая и чистая вода подействовала на него настолько благотворно, что он поднялся и с радостью почувствовал, что может идти сам.

Опираясь на руки своих провожатых, он добрел до группы людей, к которой они и направлялись.

Там Джон Маккей увидел не только шестерых ласкаров, первыми покинувших корабль, и юнгу, вместе с которым он бросился в воду, но также канонира и боцмана: вдохновленные их примером, они вслед за ними поплыли к берегу и благополучно добрались до суши.

VI

РУПИИ ГОСПОЖИ БРЕМНЕР СНОВА НАХОДЯТ ПРИМЕНЕНИЕ

Радость, испытываемая славным Джоном от встречи с товарищами; счастье, переполнявшее его от сознания, что он спасся; восторг от того, что ему предстоит есть рис, который варится у него на глазах, — все это приводило его на какое-то время в состояние, близкое к безумию.

А потому, потеряв на это время способность собраться с мыслями, не имея сил выразить их словами, лишь смутно и неясно помня о том, что с ним произошло, он забыл сказать о г-же Бремнер.

Тем временем рис сварился; Джон положил несколько зернышек в рот и пожевал их, но проглотить не смог.

Один из райотов, видя его усилия, взял в пригоршню воды и в шутку плеснул ему эту воду в лицо.

Но как раз в эту минуту Джон открыл рот, вода вместе с рисом попала ему в гортань, и он поперхнулся; однако усилия, которые ему пришлось при этом сделать, возвратили его мышцам способность действовать, а вместе с ней и умение глотать.

И все же некоторое время он вынужден был запивать каждую ложку риса ложкой воды; но сужение горла оказалось не единственным расстройством здоровья у бедного Джона: от солнечного жара губы у него потрескались вплоть до полости рта. При каждом движении челюстей эти трещины кровоточили, что причиняло ему нестерпимую боль.

Но все это прекратилось, когда его охватил сон. Стоило Джону проглотить несколько ложек риса и выпить стакан воды, как он заснул все тем же беспробудным сном.

Проснулся Джон только вечером.

Миг пробуждения, когда этот славный человек ощутил, что все его физические способности ожили, а его способность мыслить восстановилась, стал для него словно вторым рождением.

И тогда к нему вернулась память, все прошедшее предстало перед его глазами, и он вскричал с тревогой, к которой примешивалось раскаяние:

— О! Несчастная госпожа Бремнер!

Обратившись к райотам, он объяснил им, что на борту осталась жена капитана, а с ней еще два-три человека и что у них есть чем вознаградить тех, кто попытается их спасти.

Надежда сделать доброе дело и одновременно получить вознаграждение воодушевила крестьян, и они пообещали наблюдать всю ночь за тем, что происходит с кораблем.

По их мнению, ночной прилив бывает сильнее дневного, так что он должен прибить судно ближе к берегу, чем сейчас, и тогда спасать людей будет легче. Это было все, что Джон услышал.

Неодолимый сон, овладевший им утром, снова навалился на него.

Он растянулся на песке; индусы продолжали что-то говорить, а его уже сморил сон.

В полночь Джона разбудили и сообщили ему, что дама и ее рабыня благополучно доставлены на берег.

Джон тотчас вскочил на ноги, причем легко, без посторонней помощи, и отправился к ним.

Госпожа Бремнер сидела у костра; она только что выпила воды и съела немного риса. На лице ее отражалось полнейшее счастье.

То, что Джон рассказал крестьянам о рупиях г-жи Бремнер, едва не погубило ее, в то время как должно было спасти.

Несколько этих людей, рыскавших по берегу, вступили в сговор: они решили отправиться на судно и ограбить бедную женщину, но тут один добрый бирманец, отдавший, между прочим, Джону свой тюрбан, дождался подходящей минуты, отправился на судно и спас г-жу Бремнер, не требуя при этом вознаграждения.

Той же ночью корабль развалился на две части; нижняя его часть застряла между рифами.

Палубу же прибило так близко к берегу, что два матроса, последние, кто оставался на судне, смогли выбраться на сушу.

Ночь была ненастная, шел проливной дождь, и жертвы кораблекрушения, почти нагие, лишенные крова, чрезвычайно страдали от холода. Утром туземцы дали им еще немного риса, но предупредили, что они в последний раз кормят их бесплатно и в дальнейшем ничего не дадут им без денег.

Таковы были плоды неосторожности, которую совершил Джон Маккей, заявив о рупиях г-жи Бремнер.

Ласкары, первыми добравшиеся до берега и первыми же начавшие поборы с вдовы капитана, быстро сторговались с местными жителями и стали принимать пищу отдельно, поскольку религия, которую они исповедовали, не позволяла им есть вместе с людьми другой веры.

Госпожа Бремнер, вдвойне счастливая тем, что сохранила свои деньги, — и потому, что они помогли ей спасти себя, и потому, что они позволяли спасти других людей, — договорилась с туземцами, и те пообещали кормить команду судна за две рупии в день в течение четырех дней.

Джон Маккей и его спутники думали, что за эти четыре дня они достаточно окрепнут, чтобы добраться до ближайшей деревни, расположенной в тридцати милях к северу.

Они удивлялись тому, что туземцы продолжают оставаться на берегу моря, не имея для этого никакой другой видимой причины, кроме оказания услуг команде "Юноны"; но, как только начался отлив, намерения этих людей стали понятны.

Тотчас же они зашли в воду, добрались до корабля и весь его обшарили, чтобы увидеть, не удастся ли им унести с него, при всем том как он был разрушен, что-нибудь полезное.

Они нашли там только сломанные ружья, немного железа и свинца, а также куски медной обшивки.

Наблюдая это расхищение, бедный Джон испытывал горечь, какая знакома всякому честному моряку при виде того, как калечат судно, на котором он плавал.

А потому он заметил туземцам, предававшимся такого рода занятиям, что корыстные расчеты, выгодные для них в данную минуту, могут оказаться рискованными в будущем, так как в один прекрасный день владельцы судна несомненно могут потребовать у них отчета обо всем присвоенном.

Это замечание было воспринято как нельзя плохо, и вскоре он понял, что ему лучше бы было удержаться от высказываний.

Начиная с этого времени раздатчики риса выдавали ему самые маленькие порции и получал он еду последним.

Возможно, его бы просто уморили голодом, если бы не добрый бирманец, тот, кто одолжил ему свой тюрбан и спас г-жу Бремнер. Он взял Джона под свое покровительство, и лишь благодаря этому тот не умер от голода.

Впрочем, то, что туземцы отмеряли им пищу такими скудными порциями, было большим благом, ибо, если бы в раздаче еды не проявлялась такая скаредность, моряки безусловно могли бы подавиться.

Но, поскольку туземцы поступали так вовсе не с целью спасти жизнь потерпевшим кораблекрушение, те никакой признательности к ним за подобную скупость не испытывали.

Туземцы же, несомненно для того, чтобы сберечь запасы риса, начали охотиться и подстрелили несколько диких животных; они разделали туши и поджарили мясо на глазах у моряков, не предложив им ни кусочка; видя это, униженные страдальцы подобрали кости и сварили из них суп, который показался им восхитительным, и они наслаждались каждой его каплей.

Время шло, а силы не возвращались к этим мученикам, все пропитание которых состояло из воды и небольшого количества риса.

В особенности слаба была г-жа Бремнер: она не могла даже держаться на ногах.

Поэтому она попросила индусов донести ее в паланкине вместе с рабыней до ближайшей деревни.

Торговались долго — в туземцах пробудилась алчность, они полагали, что кошелек г-жи Бремнер неисчерпаем. Наконец договорились, что они перенесут ее за двенадцать рупий.

В результате у нее осталось две рупии из тридцати.

За эти две рупии, которые г-жа Бремнер предъявила в самом деле как последние, туземцы взялись кормить четверых путников рисом вплоть до самой деревни.

Эти четверо, из-за кого велся торг, были: г-жа Бремнер, ее рабыня, Джон Маккей и юнга, вместе с ним бросившийся в море.

Оценив свои силы, Джон Маккей стал опасаться, что не сможет идти за носилками г-жи Бремнер.

Ему очень хотелось договориться с индусами, чтобы и его понесли, но, полагая, что он вдвое тяжелее г-жи Бремнер, они запросили за это шестнадцать рупий наличными.

Так что бедный Джон Маккей был вынужден отправиться в путь пешком: опираясь на бамбуковую палку, он шел возле паланкина г-жи Бремнер.

Это происходило 17 июля.

Маленький отряд, сопровождавший паланкин, состоял из Джона, канонира, боцмана и юнги.

Что касается ласкаров, то они подружились с туземцами и, будучи примерно той же народности, решили остаться с ними.

Первый переход составил около двух миль; затем был устроен часовой перерыв. Во время остановки Джон заснул.

Проснувшись, он почувствовал себя невероятно усталым, и ему казалось, что у него не хватит сил отправиться в дорогу.

И все же ему это удалось, однако он вынужден был так часто останавливаться, что вскоре ему стало ясно: он не в состоянии участвовать в этом путешествии.

Поэтому он остался позади, а вместе с ним остался привязавшийся к нему юнга.