Книга: Дюма. Том 50. Рассказы

Назад: Александр Дюма Сборник «Воспоминания Антони»

Дальше: Кучер кабриолета

Красная роза

I

Если бы кто-нибудь вечером 15 декабря 1793 года, проезжая через маленький городок Клисон в направлении деревни Сен-Креспен, остановился на вершине горы, у подножия которой протекает река Муан, он увидел бы по другую сторону долины странное зрелище.

Там, где взгляд его искал бы деревню, затерянную среди деревьев, он прежде всего заметил бы посреди уже потемневшего в сумерках горизонта три или четыре столба дыма: появившись в разных местах и поднимаясь кверху, они расширялись и сливались воедино, некоторое время неподвижно висели подобно коричневатому куполу, а потом, медленно уступая напору западного ветра, насыщенного влагой, тянулись к востоку и смешивались с облаками низкого, мрачного неба; затем он увидел бы, как постепенно краснеет основание купола, как совсем исчезает дым, уступая место острым языкам пламени, которые с глухим потрескиванием принимаются лизать крыши домов, то закручиваясь спиралями ввысь, то наклоняясь, а потом выпрямляясь, словно мачта плывущего по волнам корабля; вскоре ему показалось бы, что, извергая огонь, в домах раскрылись все окна; время от времени, когда рушилась какая-нибудь крыша, он слышал бы глухой шум, видел бы, как на том месте взметается вверх яркое пламя, рассыпаясь снопом искр, а в кровавом зареве разрастающегося пожара различил бы в отдалении поблескивание оружия собравшихся кругом солдат; их громкие крики и хохот заставили бы его с ужасом сказать себе: «Боже, помилуй меня! Здесь армия согревается, поджигая деревню!»

Действительно, республиканская бригада численностью в тысячу двести — тысячу пятьсот человек, найдя деревню Сен-Креспен покинутой, предала ее огню.

Это была не умышленная жестокость, а мера военного времени, вписывающаяся, наряду с другими, в военные планы и, как показал опыт, единственно возможная при таких обстоятельствах.

Однако стоявшая поодаль хижина не горела; более того — казалось, были приняты все меры предосторожности, чтобы пламя не коснулось ее. Двое часовых стояли у дверей, каждую минуту туда входили ординарцы, адъютанты и вскоре выходили оттуда с письменными распоряжениями.

Эти приказы отдавал молодой человек, на вид лет двадцати-двадцати двух; его длинные белокурые волосы, разделенные по обе стороны лба, спадали локонами вдоль бледных и впалых щек; его лицо носило отпечаток роковой грусти, отличающей тех, кому суждено умереть молодым. Синий плащ, окутывая фигуру, все же не закрывал ее настолько плотно, чтобы нельзя было увидеть на мундире знаки различия — генеральские эполеты, только эти эполеты были из шерстяного сукна, так как республиканские офицеры из патриотических побуждений пожертвовали Конвенту все золото со своих мундиров. Он склонился над столом с развернутой на нем картой и при свете лампы, почти незаметном на фоне зарева пожара, отмечал карандашом путь, по которому должны были следовать солдаты. Это был генерал Марсо (спустя три года его убьют под Альтенкирхеном).

— Александр! — чуть приподнявшись, позвал он своего коллегу. — Александр! Вечный соня! Не грезится ли тебе Сан-Доминго, что ты никак не можешь проснуться?

— Что случилось? — вскочил, вытянувшись во весь рост и почти касаясь головой потолка, тот, к кому были обращены эти слова. — Что случилось? Неприятель наступает?

Эта фраза была произнесена с легким креольским акцентом, сохраняющим мягкость речи, даже когда в словах звучит угроза.

— Нет, но получен приказ главнокомандующего Вестермана.

И пока тот, кого он окликнул, читал приказ, Марсо с детским любопытством оглядывал мускулистую фигуру стоявшего перед ним мулата, подобного Геркулесу.

Это был двадцативосьмилетний мужчина с короткими курчавыми волосами, с открытым лбом, смуглый и белозубый; его почти сверхъестественная сила была известна всей армии, видевшей, как однажды во время сражения он разрубил каску врага до кирасы, а в другой раз на параде задушил ногами необузданного коня, когда тот понес его. Ему, как и Марсо, не суждено было жить долго, но менее счастливый, чем его друг, он умер вдали от поля боя, отравленный по приказу короля. Это был генерал Александр Дюма, это был мой отец.

— Кто привез тебе этот приказ? — спросил он.

— Народный представитель Дельмар.

— Хорошо, а где должны собраться эти бедолаги?

— В лесу, в полутора льё отсюда, — посмотри на карту, вот здесь!

— Да, но на карте нет ни оврагов, ни пригорков, ни завалов срубленных деревьев, не указаны десятки троп, мешающих найти надежную дорогу, а ее и при свете дня с трудом можно разыскать… Проклятый край! Да к тому же здесь постоянный холод!

— Что же, — заметил Марсо, открывая ногой дверь и указывая на объятую пламенем деревню, — ступай туда, погрейся… Э! Что там такое, граждане?

Слова эти были обращены к группе солдат, которые в поисках съестного нашли в хлеве, примыкающем к хижине, где размещались оба генерала, крестьянина-вандейца; он казался совершенно пьяным и, вероятно, именно поэтому не смог последовать за жителями деревни, когда те покидали ее.

Пусть читатель представит себе фермера с тупым лицом, длинноволосого, в большой шляпе, в серой куртке — слабое подобие человека, существо, по развитию стоящее ниже зверя, ибо, по всей видимости, у него отсутствовал даже инстинкт. Марсо задал ему несколько вопросов, но местный выговор и выпитое вино сделали ответы пленника недоступными для понимания. Генерал хотел было отдать его на потеху солдатам, но Дюма тотчас же приказал очистить хижину и запереть в ней крестьянина. Тот стоял еще у дверей, и один из солдат втолкнул его внутрь; пьяный пошел, пошатываясь, опираясь о стену, остановился, а затем, покачнувшись на полусогнутых ногах, тяжело рухнул, растянулся на полу и замер без движения. У дверей хижины остался один часовой, и никто даже не потрудился закрыть в ней окно.

— Через час мы можем выступить, — сказал генерал Дюма, обращаясь к Марсо, — у нас есть проводник.

— И кто же?

— А вот этот!

— Ну, если бы мы хотели отправиться завтра, то, пожалуй, это так. Чтобы этот болван проспался, надо ждать сутки.

Дюма улыбнулся.

— Пойди сюда! — позвал он Марсо и повел его туда, где был обнаружен крестьянин; всего лишь легкая перегородка отделяла сарай от хижины, к тому же в ней было много щелей, что позволяло тому, кто только что прятался за ней, видеть все происходившее внутри и слышать каждое слово генералов, несколько минут назад находившихся там.

— А теперь, — добавил Дюма, понизив голос, — смотри!

Марсо повиновался, подчинившись влиянию, которое имел на него друг даже в самых обычных обстоятельствах жизни. Он не без труда отыскал глазами пленника, как бы случайно свалившегося в самом темном углу хижины. Тот лежал неподвижно на том же самом месте; Марсо повернулся к товарищу, но его уже не было.

Когда генерал снова заглянул в щель, ему показалось, что узник слегка пошевелился; голова его была запрокинута так, что он мог одним взглядом окинуть всю комнату; вскоре, протяжно зевнув, как только что проснувшийся человек, он открыл глаза и убедился, что остался один.

Странный проблеск радости и ума промелькнул на его лице.

Марсо понял, что остался бы обманутым этим человеком, если бы другой, более зоркий глаз не распознал истину. Он стал внимательно следить за пленником: лицо вандейца приняло прежнее выражение, глаза закрылись, он зашевелился, как если бы пробудился лишь на мгновение, но во время этих словно бы непроизвольных движений задел ногой шаткий стол, на котором лежала карта и приказ генерала Вестермана, брошенный Марсо поверх других бумаг; стол опрокинулся, бумаги, перемешавшись, разлетелись по полу. Часовой приоткрыл дверь, просунул голову и, увидев, что случилось, со смехом крикнул приятелю:

— Нашему гражданину что-то снится!

Лишь только узник услышал эти слова, его глаза снова открылись, он угрожающе посмотрел вслед солдату, а затем молниеносным движением схватил документ с приказом и спрятал его на груди.

Марсо затаил дыхание, его правая рука невольно нащупала рукоятку сабли; приникнув к перегородке, он оперся на левую руку, перенеся на нее всю тяжесть своего тела.

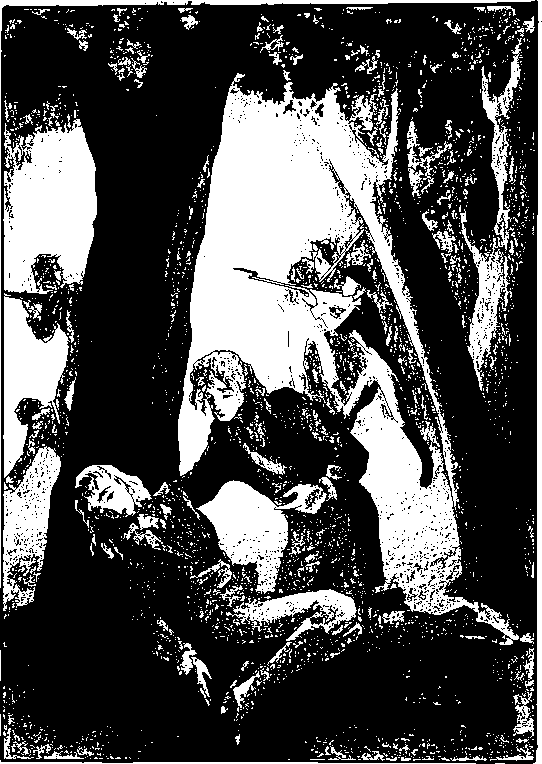

Между тем тот, за кем он наблюдал, сначала оставался в углу, но вскоре, помогая себе локтями и коленями, ползком стал приближаться к выходу из хижины; просвет между порогом и дверью позволил ему заметить ноги солдат, стоявших у входа. Тогда так же медленно и осторожно он пополз к полуоткрытому окну и, когда до него оставалось не более трех шагов, отыскал спрятанное на груди оружие, напрягся и одним прыжком — прыжком ягуара — выскочил из хижины. Марсо громко вскрикнул — у него не было ни времени, ни возможности помешать этому бегству, но в ответ прозвучал другой крик — то было проклятие. Пленник, выпрыгнув из окна, лицом к лицу столкнулся с генералом Дюма; он хотел пронзить его своим ножом, но генерал схватил его за руку, согнул ее и так прижал к груди вандейца, что достаточно было легкого толчка, чтобы тот ранил самого себя.

— Я обещал тебе проводника, Марсо, — сказал Дюма, — вот он, и в полном разуме, надеюсь! Я мог бы тебя расстрелять, мерзавец, — обратился он к крестьянину, — но мне выгоднее оставить тебя в живых. Ты подслушал нашу беседу, но не сможешь передать ее тем, кто тебя послал. Граждане! — повернулся он к солдатам, привлеченным этой любопытной сценой. — Пусть двое из вас возьмут за руки этого человека и встанут вместе с ним во главе колонны: он будет нашим проводником; если вы заметите, что он вас обманывает, если он только попытается бежать, пристрелите его и бросьте в придорожные заросли!

Вскоре вполголоса прозвучало несколько приказаний, переданных по разомкнутой линии солдат, которые окружали пепелище, оставшееся на месте деревни. Цепочка воинов вытянулась, и взводы, казалось, плотно примкнули один к другому. Словно колесо, что катится в колее, образовавшаяся черная сплошная линия стекала на расположенную в низине дорогу, которая соединяет Сен-Креспен с Монфоконом, и когда несколько минут спустя луна вышла из-за облаков и осветила на мгновение эту сверкающую ленту бесшумно скользящих штыков, можно было подумать, что во тьме ползет громадная черная змея со стальной чешуей.

II

Ночной поход — тоскливое занятие для армии. Война прекрасна в ясный день, когда небо смотрит на схватку; когда толпы, собравшись вокруг поля сражения, как на скамьях цирка, рукоплещут победителю; когда трепетные звуки медных инструментов заставляют дрожать все струны бесстрашного сердца; когда дым тысячи пушек покрывает вас саваном; когда друзья и враги собрались для того, чтобы увидеть, как вы красиво умираете… Это великолепно! Но ночью, ночью… Не знать, откуда на вас нападут и как вам защищаться; пасть, не ведая, кто и откуда наносит вам удар; чувствовать, как те, кто остался на ногах, наталкиваются на вас и, не зная, кто вы, топчут ваше тело!.. О! В такие минуты уже не изображаешь гладиатора, а катаешься по земле, извиваешься, кусаешь землю, раздираешь ее ногтями. Это ужасно!

Вот почему отряд шел печально и в полном молчании. Каждый знал, что с обеих сторон дороги возвышается стена сплошных зарослей дрока и утесника, а в конце пути произойдет ночное сражение.

Прошло уже полчаса. Время от времени, как уже говорилось, свет луны пронизывал облака и позволял различить во главе колонны крестьянина-проводника под охраной двух солдат, шагающих по обе стороны от него; он прислушивался к малейшему шороху. Порой, когда сбоку слышался шелест листьев, шедшие во главе колонны замирали и сразу несколько голосов спрашивали: «Кто идет?» Никто не отзывался, и крестьянин пояснял со смехом: «Это заяц выскочил из лёжки!» Временами охранявшим его солдатам казалось, что они видят что-то подозрительное, но не могут ничего различить, и тогда один говорил другому: «Смотри в оба!» А вандеец замечал: «Это ваши тени! Вперед!» Вдруг на повороте дороги перед ними внезапно выступили два человека. Охранники хотели крикнуть, но один из двоих упал, не успев вымолвить ни слова, а другой, покачнувшись, смог только слабо позвать на помощь: «Ко мне!»

В ту же секунду прогремело двадцать ружейных выстрелов. При их свете можно было разглядеть трех убегающих людей; один из них, шатаясь, некоторое время пытался подняться по склону в надежде перебраться по другую сторону живой изгороди. Несколько солдат подбежали к нему, но это был не проводник; на вопросы он не отвечал; кто-то из солдат ткнул ему в руку штык, чтобы убедиться, что он умер: так оно и было.

Марсо встал во главе колонны. Предварительное изучение местности, предпринятое им, оставляло ему надежду не заблудиться. Действительно, через четверть часа ходьбы они заметили темный лесной массив. Согласно сведениям, полученным республиканцами, именно там должны были собраться на мессу обитатели нескольких деревень, остатки многочисленных отрядов мятежников, — в общей сложности около тысячи восьмисот человек.

Оба генерала разделили свой небольшой отряд на несколько колонн, приказав окружить лес и двигаться по всем тропинкам, ведущим к его центру. Полчаса отводилось на то, чтобы занять намеченные позиции. Один взвод остался на дороге, остальные рассыпались по кругу, заходя с флангов; какое-то время слышался шум их размеренных шагов, постепенно замиравший; но вскоре все стихло и воцарилась тишина. Полчаса, предшествующие сражению, проходят быстро. У солдат еле-еле хватает времени взглянуть, хорошо ли заряжено ружье, и сказать товарищу: «В моем ранце припрятано двадцать или тридцать франков; если меня убьют, отошли их моей матери!»

Раздалась команда: «Вперед!» — и каждый вздрогнул, словно не ожидал ее.

По мере того как они продвигались, им стало казаться, что перепутье в центре леса освещено; приблизившись, они различили пылающие факелы; вскоре предметы стали более определенными, и наконец их глазам представилось никем из них прежде не виданное зрелище.

У грубого алтаря, представляющего собой нагромождение камней, священник из Сент-Мари-де-Ре служил мессу; вокруг стояли с факелами в руках старики, а рядом с ними, опустившись на колени, молились женщины и дети. Между этой группой и республиканской армией находилась живая стена людей, выстроенная треугольником, в равной степени готовая и отражать нападение, и атаковать: очевидно, эти люди были предупреждены, хотя сразу и нельзя было распознать среди стоявших в первом ряду сбежавшего проводника: теперь это был солдат-вандеец в полной форме, в шляпе с белым платком вместо султана и с нашитым на левой стороне груди отличительным знаком вандейцев — сердцем, вырезанным из красной ткани.

Вандейцы не стали ждать атаки: их стрелки рассыпались по лесу и открыли огонь. Республиканцы с ружьями наперевес, не отвечая на огонь неприятеля, двинулись вперед без единого выстрела, в полном молчании, лишь после каждого залпа вандейцев слышалась команда: «Сомкнуть ряды, сомкнуть ряды!»

Священник не прервал мессу, он продолжал службу, а его паства, оставаясь на коленях, словно не замечала происходящего. Республиканцы шли вперед. В тридцати метрах от неприятеля первый ряд наступающих опустился на колено, три линии ружей наклонились, как колосья под дуновением ветра. Раздался залп — и стало видно, как поредели ряды вандейцев, а какие-то из пуль, пролетев сквозь них до подножия алтаря, убили несколько женщин и детей. По толпе на мгновение пронесся нестройный шум, послышались крики. Священник поднял распятие, головы вновь склонились до земли, и воцарилась тишина.

В десяти шагах от алтаря республиканцы повторили залп с тем же хладнокровием, какое они проявляли на парадах, и с той же точностью, с какой они стреляли по мишеням. Вандейцы ответили выстрелами, но затем ни у одних, ни у других уже не было времени перезарядить ружья — настала очередь штыков, и здесь все преимущества были на стороне республиканцев, вооруженных по всем правилам. Священник продолжал службу.

Вандейцы отступали, целыми рядами падая, как скошенные, и ничего, кроме проклятий, не вырывалось из их уст. И тогда священник подал знак — факелы погасли, схватка продолжалась в темноте. Теперь это была уже беспорядочная бойня, где каждый в ярости наносил удары, не видя неприятеля, и умирал, не моля о пощаде, ведь пощада никогда не даруется, если враги говорят на одном языке.

И вдруг послышались слова «Сжальтесь! Сжальтесь!» — этот душераздирающий возглас раздался у самых ног Марсо.

Юный вандеец, почти ребенок, безоружный, пытался спастись от этой ужасной схватки.

«Сжальтесь! Сжальтесь! — молил он. — Спасите меня! Заклинаю вас именем Неба! Именем вашей матери!»

Генерал оттащил его на несколько шагов от поля битвы, чтобы скрыть от глаз своих солдат, но вскоре вынужден был остановиться: юноша потерял сознание. Такое малодушие, не присущее солдату, удивило Марсо, но все же не помешало ему поспешить на помощь: он быстро расстегнул одежду вандейцу, чтобы облегчить ему дыхание, — перед ним была женщина!

Нельзя было терять ни секунды, ибо приказы Конвента были на этот счет очень определенными: любой вандеец, взятый с оружием в руках или принимавший участие в сходках, независимо от пола и возраста должен был погибнуть на эшафоте. Генерал посадил девушку у подножия дерева, а сам поспешил к месту сражения. Там среди мертвых он нашел молодого республиканского офицера, чей рост и сложение показались ему схожими с фигурой незнакомки, быстро снял с него мундир и шляпу и вернулся к девушке. Ночная прохлада вскоре привела ее в чувство.

— Отец! Мой отец! — были ее первые слова; потом она приподнялась, сжав голову руками, как бы пытаясь собраться с мыслями: — О! Это ужасно! Я была с ним! Я его бросила! Отец! Мой отец! Он погибнет!

— Мадемуазель Бланш! Молодая госпожа! — высунулась из-за дерева чья-то голова. — Маркиз де Больё жив, он спасся! Да здравствует король и правое дело!

Говоривший исчез словно тень, но все же не настолько быстро, чтобы Марсо не смог узнать в нем крестьянина из Сен-Креспена.

— Тенги! Тенги! — закричала девушка, протягивая руки к фермеру.

— Молчите! Первое же слово вас выдаст, и я не смогу вас спасти, а я хочу это сделать! Наденьте это платье и шляпу и оставайтесь здесь! — обратился к ней Марсо.

Он снова отправился на поле сражения, приказал солдатам отходить к Шоле, передал другу командование отрядом, а сам вернулся к юной вандейке.

Она была уже готова следовать за ним; вдвоем они направились к большой дороге, похожей на ту, что пересекает Романью; там Марсо ждал его слуга с лошадьми, которые не могли проникать в глубь этих краев, где дороги напоминали овраги и промоины.

Тут смятение Марсо возросло: он опасался, что его молодая спутница не сможет сесть на лошадь и не в состоянии будет проделать путь пешком, однако она его быстро разубедила, управляя своей лошадью хотя и не с такой же силой, но с таким же изяществом, как и лучшие наездники. Заметив изумление Марсо, девушка улыбнулась.

— Вы не будете так удивляться, — сказала она ему, — когда ближе познакомитесь со мной. Вы узнаете, вследствие каких обстоятельств мужские занятия стали мне привычными; вы выглядите таким добрым, что я расскажу вам обо всех событиях моей жизни, такой короткой и уже такой искалеченной.

— Да, да, но позднее, — прервал ее генерал, — у нас еще будет время, ведь вы моя пленница, и ради вас самой я не хочу предоставлять вам свободу. Сейчас же нам надо как можно быстрее добраться до Шоле. Итак, держитесь крепче в седле и — галопом, мой всадник!

— Галопом! — подхватила вандейка.

Спустя три четверти часа они уже въезжали в Шоле. Главнокомандующий находился в мэрии. Марсо спешился, оставив у дверей слугу и пленницу. В нескольких словах он доложил о выполнении возложенной на него задачи и в сопровождении своего небольшого эскорта отправился на поиски крова в гостиницу «Санкюлот» (это название заменило на вывеске прежнее — «У святого Николая Великого»).

Марсо занял две комнаты. Он проводил девушку в одну из них и предложил ей прилечь на кровать не раздеваясь, чтобы она хоть несколько минут наслаждалась отдыхом, столь необходимым для нее после всех ужасов, которые ей пришлось испытать прошедшей ночью, а сам заперся в другой; теперь на нем лежала ответственность за эту человеческую жизнь, и надо было подумать, как ее сохранить.

Бланш, в свою очередь, тоже было о чем подумать, и прежде всего об отце; потом мысли ее перенеслись на молодого республиканского генерала с приятной внешностью и мягким голосом. Все происходящее казалось ей сном. Она ходила по комнате, желая удостовериться, не приснилось ли ей это, останавливалась около зеркала и убеждалась, что видит именно свое изображение; затем она заплакала, осознав свою беспомощность; мысль о смерти, об эшафоте даже не приходила ей в голову, Марсо ведь сказал ей своим мягким голосом: «Я вас спасу!»

Да и потом, почему она, так недавно появившаяся на свет, должна умирать? Она ведь красива и безобидна, зачем кому-то требовать ее голову и ее кровь? Бланш едва верилось, что ей недавно грозила опасность. Отец — другое дело, он главарь вандейцев, он сам убивал и может быть убит, но она, бедная юная девушка, еще не вышедшая из детского возраста… О! Далекая от мысли о печальных предзнаменованиях, она хотела видеть жизнь прекрасной и радостной, а будущее — бесконечным. Война окончится, и опустевший замок вновь обретет своих хозяев. Однажды уставший молодой человек попросит в нем приюта; ему будет года двадцать четыре — двадцать пять; голос его будет мягок, а волосы белокуры, на нем будет генеральский мундир, он надолго останется в замке… Мечты, мечты… Бедная Бланш!

В юности горе представляется столь чуждым жизни, что кажется, будто к нему невозможно никогда привыкнуть; какие бы печальные мысли ни приходили в голову, они быстро уступают место улыбке. Это все потому, что жизнь в этом возрасте видится лишь на горизонте, а у прошлого еще не было времени заставить сомневаться в будущем.

Марсо тоже грезил, но он уже многое видел в жизни; ему были известны присущие тому времени политическая непримиримость и революционная требовательность; он искал способ спасти Бланш, пока она спала. Ему показалось, что существует лишь один выход — лично сопроводить ее в Нант, где жила его семья. Три года он не видел ни матери, ни сестер и, находясь всего в нескольких льё от них, считал вполне естественным попросить у главнокомандующего отпуск. Он остановился на этом плане. Едва забрезжил день, Марсо отправился к генералу Вестерману и без труда получил от него разрешение на отпуск. Он хотел воспользоваться им немедленно, не подумав даже, что для Бланш отправляться в такое время было слишком рано, но следовало получить вторую подпись на отпускной — народного представителя Дельмара, приехавшего всего лишь час назад с экспедиционным отрядом и отдыхавшего в соседней комнате. Главнокомандующий обещал, как только тот проснется, отослать ему бумагу на подпись.

У входа в гостиницу Марсо встретил генерала Дюма, искавшего его. У них не было тайн друг от друга, и вскоре Дюма знал все подробности ночного приключения. Пока готовился завтрак, Марсо прошел к своей пленнице, уже справлявшейся о нем. Он предупредил ее о предстоящем визите своего друга, и тот не замедлил представиться ей; с первых же его слов беспокойство Бланш исчезло, и после непродолжительной беседы она ощущала лишь легкое смущение, вполне естественное для молодой девушки, попавшей в общество двух едва знакомых ей мужчин.

Только они собрались сесть за стол, как отворилась дверь и на пороге появился народный представитель Дельмар.

Едва ли у нас было время в начале этого повествования сказать несколько слов об этом новом персонаже.

Он был одним из тех людей, кого Робеспьер использовал как приставку к своей руке, чтобы дотянуться до провинции; эти люди полагали, что они поняли его метод духовного возрождения страны, поскольку он говорил им: «Надо возрождать!», и в их руках гильотина была не столько разумна, сколько деятельна.

Появление Дельмара показалось Бланш угрожающим и повергло ее в трепет еще до того, как она узнала, кто он.

— Ну-ну, гражданин генерал! — обратился он к Марсо. — Ты уже собрался нас покинуть? Но ты так себя замечательно проявил этой ночью, что я ни в чем не могу тебе отказать; однако я несколько сердит на тебя за то, что ты упустил маркиза де Больё. Я обещал Конвенту, что отошлю ему голову маркиза.

Бланш застыла как статуя, побледнев и похолодев от ужаса. Марсо с самым непринужденным видом заслонил ее собой.

— Но что отложено — еще не потеряно! — продолжал народный представитель. — У республиканских ищеек прекрасный нюх и хорошие зубы, мы нападем на его след! Вот твое разрешение на отпуск, — прибавил он. — Все в порядке, можешь ехать когда угодно, но перед этим я предлагаю позавтракать вместе у тебя: не хочется расставаться с таким храбрецом, не выпив с ним за спасение Республики и за истребление мятежников.

В том положении, в котором находились оба генерала, подобное проявление уважения к ним было им совсем нежелательно; Бланш в какой-то степени овладела собой. Все уселись за стол, и девушка, чтобы не оказаться напротив Дельмара, вынуждена была сесть рядом с ним. Она отодвинулась насколько могла, чтобы не прикасаться к нему, и постепенно успокоилась, заметив, что народный представитель интересуется едой гораздо больше, чем сотрапезниками. Тем не менее время от времени с уст этого кровожадного человека слетали слова, бросавшие в дрожь молодую девушку, но в остальном никакая непосредственная опасность ей, по-видимому, не угрожала, и генералы надеялись, что Дельмар их покинет, так и не обратившись к ней непосредственно. Отъезд послужил для Марсо предлогом, чтобы сократить время завтрака; трапеза близилась к завершению, и все вздохнули свободнее, как вдруг на городской площади, расположенной напротив гостиницы, раздался ружейный залп; генералы схватились за оружие, находившееся при них, но Дельмар их остановил.

— Прекрасно, храбрецы! — со смехом воскликнул он, раскачиваясь на стуле. — Прекрасно! Мне нравится, что вы всегда начеку! Но успокойтесь, садитесь за стол: на площади вам нечего делать!

— Что значит этот шум? — спросил Марсо.

— Ничего, — ответил Дельмар, — расстреливают пленников, взятых ночью.

Бланш вскрикнула от ужаса.

— О, несчастные! — вырвалось у нее.

Дельмар поставил стакан, который собирался поднести к губам, и медленно повернулся к ней.

— Э! Да все же отлично, — произнес он. — Если солдаты начнут трястись, как женщины, придется женщин переодевать в солдат. Ты, конечно, еще очень молод, — добавил он, беря обе ее руки в свои и пристально глядя ей в глаза, — но ты привыкнешь!

— О, никогда, никогда! — воскликнула Бланш, не подумав, насколько опасно для нее выражать свои чувства при подобном свидетеле. — Никогда я не привыкну к такому ужасу!

— Дитя, — продолжал Дельмар, отталкивая ее руки, — неужели ты думаешь, что можно возродить нацию, не пуская ей кровь, подавить заговорщиков, не воздвигая эшафотов? Ты когда-нибудь видел, чтобы революция, несущая миру равенство, обошлась бы без отсечения голов? Горе, горе знатным! Трость Тарквиния отметила их!

На секунду он замолчал, потом продолжил:

— Да и что такое смерть? Сон без сновидения, без пробуждения. Что такое кровь? Красная жидкость, похожая на содержимое этой бутылки и воздействующая на наш разум только благодаря тем представлениям, что мы в него вкладываем: Сомбрёй ее выпила! Ну, что же ты замолчал? У тебя, что, нет никаких доводов человеколюбия? На твоем месте жирондист не растерялся бы!

Бланш была вынуждена продолжить эту беседу.

— О! — воскликнула она с содроганием. — Уверены ли вы, что Бог дал вам право карать?

— А разве сам Бог не карает меня?

— Да, но он видит далеко за пределами жизни, тогда как человек, убивая, не знает ни того, что он дает, ни того, что он отнимает!

— Пусть так, хорошо! Скажи, душа бессмертна или нет? Если тело только материя, то разве это преступление — чуть раньше вернуть ей взятый у нее Богом заем? Если же в теле обитает душа и эта душа бессмертна, я не могу убить ее, ведь тело только одеяние, которое я с нее снимаю, а вернее — темница, из которой я ее освобождаю! Теперь послушай мой совет, я хочу тебе его дать: попридержи твои философские рассуждения и твои школярские доводы для защиты собственной жизни; если ты когда-нибудь попадешь в руки Шарета или Бернара де Мариньи, они не будут более милостивы к тебе, чем я — к их собственным солдатам! Что до меня, то предупреждаю: если ты повторишь такое в моем присутствии еще раз, тебе придется раскаяться, помни об этом!

С этими словами он вышел.

Наступило краткое молчание. Марсо отложил свои пистолеты, заряженные им во время этого разговора.

— О! Никогда еще человек, сам не ведая этого, не был так близок к смерти! — воскликнул он, показывая пальцем вслед ушедшему. — Знаете, Бланш, если хоть одним жестом или словом он показал бы, что разоблачил вас, я размозжил бы ему череп!

Она не слушала его. Единственная мысль занимала ее: этому человеку было поручено преследовать остатки армии маркиза де Больё.

— О Боже! — воскликнула она, закрывая лицо руками. — О Боже! Когда я думаю, что мой отец может оказаться в руках этого тигра!.. Если бы он попал в плен сегодня ночью, то, возможно, там на площади… Это отвратительно! Чудовищно! Неужели не осталось больше в мире жалости? О, простите, простите, — прервала она себя, обращаясь к Марсо, — кто лучше меня знает, что сострадание еще сохранилось. Боже мой! Боже мой!

В эту минуту вошел слуга и доложил, что лошади готовы.

— Едем! Во имя Неба, едем скорее! Здесь воздух пропитан запахом крови! — взмолилась Бланш.

— Едем! — отозвался Марсо.

И все вместе они поспешно вышли.

III

У дверей Марсо обнаружил конный отряд из тридцати человек, которому главнокомандующий дал приказ сопровождать генерала до Нанта. Дюма какое-то время ехал вместе с ними, но, когда они очутились на расстоянии льё от Шоле, Марсо стал настаивать, чтобы тот повернул обратно: слишком опасно было возвращаться одному издалека. Распростившись с ними, Дюма пустил лошадь в галоп и вскоре скрылся за поворотом.

Кроме того, Марсо хотелось остаться одному с юной вандейкой. Она обещала рассказать ему историю своей жизни, и ему казалось, что эта жизнь должна быть очень интересна. Он подъехал поближе к Бланш.

— Итак, — обратился он к ней, — теперь, когда все спокойно и нам предстоит долгий путь, давайте поговорим о вас. Я знаю, кто вы, и только. Каким образом вы оказались на том сборище? Как появилась у вас привычка носить мужской костюм? Говорите же; мы, солдаты, привыкли слушать речи краткие и суровые, но я прошу вас: расскажите мне подробно о себе, о своем детстве.

Сам не зная почему, Марсо в разговоре с Бланш избегал пользоваться языком, присущим республиканской эпохе.

И Бланш рассказала ему о себе. Ее мать умерла молодой, и девочка осталась на руках маркиза де Больё; воспитание, данное мужчиной, приучило ее к занятиям, оказавшимся, когда вспыхнуло восстание в Вандее, весьма полезными и позволившим ей сопровождать отца. Она описала ему все события этой войны, начиная с мятежа в Сен-Флоране и кончая сражением, в котором Марсо спас ей жизнь. Она говорила долго, как он и просил, поскольку видела, что он слушает ее с удовольствием. Бланш закончила свой рассказ, когда на горизонте показался Нант: его огни светились в тумане. Маленький отряд переправился через Луару, и спустя несколько минут Марсо очутился в объятиях матери.

После первых приветствий он представил семье свою юную спутницу. Ему достаточно было нескольких слов, чтобы живо заинтересовать мать и сестер. Лишь только Бланш высказала намерение переодеться в женское платье, обе девушки бросились выполнять ее желание, оспаривая друг у друга право прислуживать ей в качестве камеристки.

Такое поведение, на первый взгляд вполне естественное, на самом деле многого стоило в условиях того времени. Нант изнывал под игом Каррье, республиканского наместника.

Поразительное зрелище для глаз и для ума: целый город обливался кровью от укусов одного человека! Спросите, откуда бралась эта сила, которая подчиняла ему одному волю восьмидесяти тысяч жителей? И почему, когда один говорил: «Я хочу!», никто не решался сказать: «Прекрасно, но мы этого не хотим!» Все дело в том, что в массах коренится привычка к повиновению, в то время как только отдельные личности порою жаждут быть свободными. Ведь народ, как говорил Шекспир, не знает иного средства вознаградить убийцу Цезаря, как сделать его Цезарем! Вот почему бывают тираны, действующие во имя свободы, а не только тираны-монархи.

И кровь текла по улицам Нанта, а Каррье, состоявший при Робеспьере, как гиена при тигре или шакал при льве, упивался самой чистой кровью, пока его собственная кровь не влилась в этот поток.

То были совершенно новые способы массовых убийств, ведь гильотина зазубривалась так быстро! Каррье придумал «потопление», и это слово с тех пор стало неразрывно связано с его именем. В порту срочно были построены суда, причем известно, с какой целью, и все приходили на верфи смотреть на них; удивительным новшеством были клапаны размером в двадцать футов, которые открывались, чтобы сбрасывать в пучину несчастных, обреченных на эту казнь; в день испытания этого новшества на набережной было почти столько же народу, сколько собирается при спуске на воду корабля с букетом на грот-мачте и флагами на всех реях!

О, трижды горе тем, кто, подобно Каррье, использует свое воображение для изобретения новых видов убийств, ведь все способы истребления людей, казалось, уже доступны человеку! Горе тем, кто, не задумываясь, совершает напрасные убийства! Именно из-за них наши матери дрожат от слов «революция» и «республика», неразрывные для них со словами «убийство» и «разрушение»; нас воспитывают матери, и кто из нас в пятнадцать лет, вырвавшись из материнских рук, не трепетал, так же как они, при словах «революция» и «республика»? Кому из нас не пришлось пересмотреть все свои политические взгляды, прежде чем решиться хладнокровно оценить эту дату, столь долго считавшуюся роковой, — 93-й год? Кому из нас не потребовалось все мужество двадцатипятилетнего мужчины, чтобы взглянуть в лицо трем гигантам нашей революции — Мирабо, Дантону, Робеспьеру? Но наконец мы привыкли к их виду, мы изучили территорию, по которой они шагали, принципы, которыми они руководствовались, и невольно нам приходят на память страшные слова другой эпохи: «Каждый из них пал только потому, что хотел остановить телегу палача, никак не кончавшего своего дела». Не они опережали революцию, а революция опережала их.

Впрочем, не стоит жаловаться, сейчас восстановление репутации политиков осуществляется быстро, ведь сам народ пишет свою историю. Не так было во времена историографов короны: не слышал ли я еще в детстве, что Людовик XI был плохой король, а Людовик XIV — великий государь?

Но вернемся к Марсо, чье имя защищало всю его семью от самого Каррье. У этого молодого генерала была такая чистая репутация республиканца, что подозрение не смело коснуться ни матери его, ни сестер. Вот почему одна из сестер, шестнадцатилетняя девушка, была чужда всему, что происходило вокруг; она любила и была любима, а мать Марсо, боязливая, как все матери, видя в супруге дочери ее второго защитника, сколько могла, торопила со свадьбой, и к тому времени, когда Марсо и молодая вандейка приехали в Нант, дело это было уже решенное. Возвращение генерала именно в это время удваивало радость встречи.

Бланш была вверена двум молоденьким девушкам, и те, заключив ее в объятия, стали ее подругами, поскольку они были в том юном возрасте, когда каждая девушка думает найти вечную подругу в той, с которой она познакомилась час назад. Сестры вышли вместе с Бланш, и проблема женского туалета для нее, не нуждавшейся больше в мужском платье, занимала их мысли почти столько же, сколько свадьба.

Вскоре они привели ее обратно одетой в их наряды: на ней было платье одной из сестер и шаль другой. Легкомысленные девицы! Впрочем, всем трем вместе было столько же лет, сколько матери Марсо, а она все еще была хороша.

Когда Бланш вошла, молодой генерал сделал несколько шагов навстречу ей и замер в изумлении. Видя ее в том костюме, какой был на ней до этого, Марсо не разглядел ее небесной красоты и грации, вернувшейся к ней вместе с женским одеянием. Правда, она сделала все, чтобы показаться красивой: перед зеркалом она забыла на мгновение войну, Вандею и резню, ведь душа, даже самая наивная в искусстве кокетства, когда она начинает любить, стремится нравиться тому, кого она избрала.

Марсо хотел заговорить и не смог произнести ни слова; Бланш с улыбкой протянула ему руку, счастливая тем, что она показалась ему именно такой, как ей этого хотелось.

Вечером пришел юный жених сестры Марсо, и, так как любовь эгоистична, причем любая — начиная от любви к самому себе и кончая материнской, — в этот вечер в Нанте был, наверное, один лишь дом, где царили счастье и радость, в то время как вокруг были страдания и слезы.

О, с каким упоением Бланш и Марсо отдались своей новой жизни: та, другая, казалось им, осталась далеко позади, это был почти сон. Только временами при мысли об отце сердце Бланш сжималось, а слезы текли из ее глаз. Марсо утешал ее, потом, чтобы отвлечь, рассказывал о своих первых походах, о том, как он стал солдатом в пятнадцать лет, еще будучи школьником, офицером — в семнадцать, полковником — в девятнадцать, а генералом — в двадцать один. Бланш все время заставляла его повторять эти рассказы, ведь в них ни слова не говорилось о какой-то его другой любви.

А между тем Марсо уже любил, любил всеми силами своей души, по крайней мере так ему казалось. Но вскоре его обманули, предали, и тогда в его сердце, столь юном, что оно было доступно только любви, с большим трудом отыскало себе место презрение. Кровь, кипящая в его жилах, медленно успокаивалась, восторженность сменилась печальным равнодушием — в конечном итоге Марсо до знакомства с Бланш был как больной, лишившийся энергии и сил из-за внезапного исчезновения лихорадки, которая одна только их и питала.

И что же! Все мечты о счастье, все ростки новой жизни, вся притягательная сила юности — а он считал, что все это исчезло для него навек, — теперь возрождались и виднелись в пока еще смутной дали, которую он все же сумеет однажды достичь; он сам поражался тому, что порой без всякой причины улыбка появлялась у него на лице; он стал дышать полной грудью и не чувствовал больше той тяжести, что еще вчера давила на него, не давала жить, отнимала силы и заставляла желать для себя скорой смерти как единственной возможности избавиться от страданий.

Бланш же, прежде всего испытывавшая к Марсо вполне естественную благодарность, приписывала этому чувству все эмоции, волновавшие ее. Разве это не само собой разумеется, что ей хотелось быть в обществе человека, спасшего ей жизнь? Разве ей могло быть безразлично то, что он говорил? А его лицо, отмеченное столь глубокой печалью, как могло оно не возбуждать жалость? При виде того как он вздыхает, глядя на нее, разве не хотелось ей сказать ему: «Чем могу я, мой друг, помочь вам, сделавшему так много для меня?»

Именно во власти этих чувств, постоянно усиливающихся, прошли первые дни пребывания Марсо и Бланш в Нанте; наконец, настал день, назначенный для бракосочетания сестры молодого генерала.

Среди драгоценностей, привезенных Марсо для нее, он выбрал великолепное бриллиантовое украшение и преподнес его Бланш; сначала она взглянула на подарок с кокетливым любопытством, присущим молоденькой девушке, но затем закрыла футляр.

— Разве уместны драгоценности в моем положении? — с грустью сказала она. — Разве позволено мне надевать бриллианты, в то время как мой отец, возможно, скитается от одной фермы к другой, выпрашивая кусок хлеба, чтобы не умереть с голоду, а приютом ему служит какой-нибудь сарай, да и сама я осуждена… Нет, пусть простота наряда избавит меня от лишних взглядов. Подумайте, ведь меня могут узнать.

Марсо старался переубедить ее, но тщетно: из всех украшений она согласилась взять только искусственную красную розу.

Церкви были закрыты, и браки заключались в мэрии. Церемония была краткой и невеселой. Девушки с сожалением вспоминали о клиросе, украшенном свечами и цветами, о балдахине над головами новобрачных, под которым обычно тихо пересмеиваются те, кто его поддерживает, о напутственном благословении священника, о его словах: «Идите, дети, и будьте счастливы!»

У дверей ратуши новобрачных ожидала депутация речников. Этой чести сестра Марсо была удостоена благодаря генеральскому чину брата. Один из них, чье лицо показалось Марсо знакомым, держал в руках два букета. Первый он преподнес невесте, а другой, приблизившись к Бланш, не сводившей с него взгляда, протянул ей.

— Тенги! Где мой отец? — прошептала Бланш, побледнев.

— В Сен-Флоране, — ответил тот. — Возьмите букет, в нем письмо. Да здравствует король и правое дело, мадемуазель Бланш!

Бланш хотела его остановить, поговорить с ним, расспросить его, но он уже исчез. Марсо узнал проводника и невольно восхитился преданностью, отвагой и ловкостью этого крестьянина.

Девушка с волнением прочла письмо. Вандейцы терпели поражение за поражением; все население бежало, отступая перед пожарами и голодом. В конце письма следовали благодарности Марсо: маркиз знал обо всем от Тенги.

Бланш погрустнела; письмо отца вернуло ее к ужасам войны; сильнее, чем обычно, она опиралась на руку Марсо, ближе склонялась к нему в разговоре, а голос ее стал нежнее. Марсо же хотелось ее видеть еще более печальной: чем глубже была ее грусть, тем больше она ощущала свое одиночество, а любовь, повторяю, эгоистична.

Во время церемонии в гостиную провели незнакомца, утверждавшего, что ему надо передать Марсо крайне важные сведения. Генерал вошел туда, ведя под руку Бланш; склонившись к ней, он сначала не обратил внимания на постороннего, но, почувствовав как затрепетала ее рука, поднял голову: перед ними стоял Дельмар.

С усмешкой на губах, не сводя пристального взора с Бланш, народный представитель медленно приближался к ним. У Марсо на лбу выступил холодный пот; он смотрел на подходившего Дельмара так же, как Дон Жуан — на статую Командора.

— Гражданка, у тебя есть брат?

Бланш что-то пролепетала в ответ и чуть не упала на руки Марсо. Дельмар продолжал:

— Если моя память мне не изменяет, то, судя по сходству с тобой, мы завтракали вместе с ним в Шоле. Почему с того времени я не видел его в рядах республиканской армии?

Бланш почувствовала, что силы ее оставляют; сверлящие глаза Дельмара следили за ее возрастающим смятением, и она готова была упасть под этим взглядом, но тут народный представитель повернулся к Марсо.

И тогда настал черед Дельмара трепетать. Молодой генерал судорожно сжимал эфес своей шпаги. Тотчас же лицо народного представителя приняло свое обычное выражение; он, казалось, забыл все, о чем только что говорил, и, взяв Марсо под руку, отвел его к проему окна и несколько минут объяснял сложившееся в Вандее положение; он сказал, что приехал в Нант, чтобы обсудить с Каррье новые карательные меры, которые нужно было безотлагательно принять для подавления мятежей. Сообщив, что генерал Дюма отозван в Париж, он тотчас же оставил Марсо и с улыбкой и поклоном прошел мимо Бланш. Побледнев и похолодев от ужаса, она сидела в кресле, упав в него без сил, когда ей пришлось выпустить руку Марсо.

Два часа спустя Марсо получил распоряжение без промедления вернуться в Западную армию и вновь принять командование своей бригадой. Такой внезапный и непредвиденный приказ его удивил; он решил, что это как-то связано с только что происшедшей сценой, ведь его отпуск истекал лишь через две недели. Он отправился к Дельмару за разъяснениями, но тот уехал тотчас же после встречи с Каррье.

Следовало подчиниться — колебание было равносильно гибели. В эту эпоху генералы были подвластны народным представителям, которых рассылал Конвент; и хотя неопытность этих посланников была причиной ряда неудач, все же не одна победа была одержана только вследствие того, что они ставили военачальников перед выбором — победить или сложить голову на эшафоте.

Марсо был рядом с Бланш, когда он получил этот приказ. Ошеломленный неожиданным ударом, он не решился объявить ей о своем отъезде, оставлявшем ее одинокой и беззащитной в городе, где каждый день проливалась кровь ее земляков. Она заметила его беспокойство; волнение победило в ней застенчивость, и она приблизилась к нему с тревожным взглядом любящей женщины, которая знает, что она имеет право расспрашивать, и этим правом пользуется. Марсо протянул ей только что полученный приказ. Бросив беглый взгляд на бумагу, Бланш сразу поняла, какой опасности подвергнет себя ее спаситель, не подчинившись приказу; сердце ее разрывалось, и все же она нашла в себе силы и стала уговаривать его немедленно уехать. Женщинам больше, чем мужчинам, присуща в подобных вопросах твердость, продиктованная в какой-то мере их стыдливостью. Марсо грустно посмотрел на нее.

— И вы тоже, Бланш, — сказал он, — вы тоже настаиваете, чтобы я уехал. Действительно, — добавил он, поднимаясь и как бы обращаясь к самому себе, — кто мог заставить меня поверить в обратное? Какой же я глупец! Ведь я полагал, что мой отъезд вызовет ее сожаление, возможно, слезы… (Он принялся шагать большими шагами.) Глупец! Сожаление! Слезы! Как будто я ей не безразличен!

Обернувшись, он оказался лицом к лицу с Бланш: две крупные слезы катились по ее щекам и прерывистые вздохи вздымали ее грудь. Марсо тоже почувствовал слезы на своих глазах.

— О, простите меня! — воскликнул он. — Простите, Бланш! Но я так несчастлив, а несчастье делает человека недоверчивым. Находясь все это время рядом с вами, я считал, что моя жизнь соединилась с вашей; как же мне отделить мои часы, мои дни от ваших? Я забыл обо всем, мне казалось, что это будет продолжаться вечно. О, я несчастный, несчастный! Я грезил, а теперь проснулся… Бланш, — добавил он более спокойно, но голосом, исполненным печали, — идет война, жестокая, смертельная, и, возможно, мы больше никогда не увидимся.

Он взял за руку рыдающую девушку.

— О, обещайте же мне, что, если я паду убитым вдали от вас… Бланш, я всегда предчувствовал, что жизнь моя будет недолгой; обещайте же мне, что изредка вы будете вспоминать обо мне и мое имя будет у вас на устах хотя бы во сне, а я, Бланш, я вам клянусь, что, если перед смертью у меня будет время произнести лишь одно слово, — это будет ваше имя!

Слезы душили Бланш, но ее глаза выражали тысячу обещаний, более нежных, чем те, что просил Марсо. Одной рукой она крепко сжала его руку, а другой указала на красную розу, украшавшую ее голову.

— Всегда, всегда! — прошептала она и лишилась чувств.

На крик Марсо сбежались мать и сестры. Он подумал, что Бланш умерла, и кинулся к ее ногам. Невероятно возбужденный любовью, страхом и надеждой, солдат превратился в ребенка.

Бланш открыла глаза и покраснела, увидев Марсо у своих ног и всю семью, собравшуюся возле нее.

— Он уезжает, — вымолвила она, — чтобы сражаться, быть может, с моим отцом. О, пощадите моего отца! Если он попадет вам в руки, подумайте, что его смерть убьет меня. Что вы еще хотите от меня? — добавила она, понижая голос. — Я сначала подумала о вас и только потом об отце.

Затем, тотчас призвав все свое мужество, она стала умолять Марсо ехать; он сам, поняв необходимость этого, не стал больше сопротивляться мольбам ее и матери. Все необходимые распоряжения к отъезду были даны, и час спустя он распрощался с Бланш и со своей семьей.

Возвращался Марсо по той же дороге, по которой проезжал вместе с Бланш. Он двигался вперед, не ускоряя и не замедляя шаг лошади, и каждое место на пути вызывало в памяти что-нибудь из рассказа юной вандейки. Он как бы восстанавливал все, что она поведала о себе, и опасность, подстерегающая ее, теперь казалась ему гораздо серьезнее, чем в час разлуки. Каждое слово Дельмара звучало в его ушах; каждую минуту он был готов остановить лошадь и вернуться в Нант, и ему понадобилась вся его рассудительность, чтобы не поддаться желанию вновь увидеть Бланш.

Если бы Марсо не был так углублен в свои собственные раздумья, он заметил бы у поворота дороги всадника, ехавшего ему навстречу; тот на миг остановился, чтобы убедиться, что он не ошибся, и пустил лошадь в галоп. В ту же самую минуту Марсо узнал генерала Дюма.

Друзья соскочили с коней и бросились друг к другу в объятия.

Но тут какой-то человек, весь в поту и крови, в разорванной одежде, перескочил живую изгородь, скорее скатился, чем спустился по откосу на дорогу, упал в полном изнеможении у самых ног двух друзей и прохрипел лишь одно слово:

— Арестована!

Это был Тенги.

— Арестована? Кто? Бланш? — закричал Марсо.

Крестьянин утвердительно кивнул: несчастный не мог говорить. Он пробежал пять льё, пробираясь через поля и живые изгороди, через дрок и утесник; возможно, он мог бы пробежать еще льё, два льё, догоняя Марсо, но теперь, догнав его, он упал без сил.

Марсо смотрел на него остановившимися глазами, раскрыв рот.

— Арестована! Бланш арестована! — безостановочно повторял он, в то время как его друг приложил свою флягу с вином к стиснутым зубам крестьянина. — Бланш арестована! Так вот зачем меня отослали! Александр! — воскликнул он, хватая за руку друга и заставляя его подняться. — Александр! Я возвращаюсь в Нант! Я должен туда ехать, там моя жизнь, мое будущее, мое счастье!

Зубы его стучали, все тело сотрясалось от конвульсий:

— Пусть трепещет тот, кто осмелился поднять руку на Бланш! Знай, я полюбил ее всеми силами моей души! Я не могу жить без нее — либо я погибну, либо спасу ее! О, глупец! Безумец! Как смел я уехать!.. Бланш арестована! А куда ее увели?

Его вопрос был обращен к Тенги, который постепенно начал приходить в себя. Жилы на его лбу вздулись, словно готовые лопнуть, глаза были налиты кровью, грудь тяжело вздымалась, но на повторный вопрос «Куда ее увели?» он с трудом смог ответить:

— В тюрьму Буффе.

Едва эти слова были сказаны, оба друга галопом пустились в Нант.

IV

Нельзя было терять ни секунды; друзья направили своих коней на площадь Ле-Кур, где жил Каррье. Когда они приехали туда, Марсо спешился, машинально вытащил пистолеты из седельных кобур, спрятал их под одежду и устремился к дому человека, в чьих руках находилась судьба Бланш. Его спутник шел за ним, сохраняя хладнокровие, хотя и был готов защищать друга, если понадобится, и рисковать для этого жизнью с той же готовностью, как он это делал на поле боя. Однако депутат Горы слишком хорошо знал, насколько его ненавидят, и потому был недоверчив; ни настойчивые просьбы, ни угрозы обоих генералов не помогли им добиться встречи с ним.

Марсо ушел оттуда более спокойный, чем мог предположить его друг. С минуту он, казалось, принимал новый план, обдуманный им наспех, и не было сомнений, что он на нем остановился, так как он попросил генерала Дюма отправиться на почтовую станцию и с лошадьми и экипажем ждать его у ворот тюрьмы Буффе.

Звание и имя Марсо открыли перед ним двери в эту темницу; он велел тюремному смотрителю провести его в камеру, куда была заключена Бланш. Тот было заколебался, но Марсо повторил приказ еще более повелительным тоном — тюремщик подчинился и сделал знак следовать за ним.

— Она не одна, — заметил провожатый, открывая низкую сводчатую дверь камеры, где царила такая темнота, что Марсо содрогнулся, — но она скоро избавится от своего компаньона: его сегодня гильотинируют.

С этими словами он закрыл дверь за Марсо и удалился, обязав его по возможности сократить свидание, из-за которого он боялся впутаться в неприятности.

Ослепленный внезапным переходом от яркого света в темноту, Марсо простер вперед руки, словно лунатик, и попытался произнести имя Бланш, что ему никак не удавалось, но тут он услышал вскрик: молодая девушка бросилась к нему в объятия; ее глаза, привыкшие к мраку, узнали его сразу.

Она кинулась к нему в объятия, поскольку это была та минута, когда ужас заставляет забыть все — и свой возраст, и свой пол: речь шла не более и не менее как о жизни и смерти; она уцепилась за него, как терпящий кораблекрушение — за скалу, и разразилась рыданиями.

— О, вы все-таки не покинули меня! — воскликнула она наконец. — Они арестовали меня, бросили сюда; в толпе, следовавшей за мной, я увидела Тенги. Я крикнула: «Марсо! Марсо!», и он исчез. О, я была далека от надежды увидеть вас… тем более здесь. Но вы тут… вы тут… вы не покинете меня больше?.. Вы освободите меня, не правда ли?.. Ведь вы не оставите меня здесь?

— Ценою крови я хотел бы немедленно освободить вас, но…

— О, взгляните на эти мокрые стены, на эту зловонную солому! Ведь вы генерал, неужели вы не можете…

— Бланш, я мог бы постучать в эту дверь и размозжить череп тюремщику, когда он ее откроет, вывести вас во двор, дать вам возможность глотнуть свежий воздух и увидеть голубое небо, а затем умереть, защищая вас, но после моей смерти вас снова заточат в камеру, Бланш, и на земле не останется ни одного человека, способного вас спасти.

— А вы, вы можете это сделать?

— Возможно.

— Скоро?

— Через два дня, Бланш; я прошу у вас два дня. Но ответьте мне в свою очередь на вопрос, от которого зависит и ваша и моя жизнь. Отвечайте как перед Богом! Бланш, вы любите меня?

— Время ли и место задавать такой вопрос и отвечать на него? Вы думаете, что этим стенам привычно слышать признания в любви?

— Да, самое время, ибо мы находимся между жизнью и могилой, между бытием и вечностью. Бланш, поторопись с ответом: каждый миг похищает у нас день, каждый час — год… Бланш, ты любишь меня?

— О да, да!

Эти слова вырвались у девушки из самого сердца, и, забыв, что ее румянец невозможно разглядеть, она тотчас спрятала лицо на груди Марсо.

— Послушай, Бланш, надо, чтобы ты сейчас, сию минуту, согласилась стать моей женой!

Девушка затрепетала всем телом.

— Что вы задумали?

— Моя цель — вырвать тебя у смерти. Посмотрим, посмеют ли они послать на эшафот жену республиканского генерала.

Бланш сразу поняла его замысел. Она содрогнулась при мысли о том, какой опасности он подвергает себя ради ее спасения; это придало новую силу ее любви, но, призвав на помощь все свое мужество, она ответила твердо:

— Это невозможно!

— Невозможно? — воскликнул Марсо. — Это безумие! Какое же препятствие может стоять на пути к нашему счастью? Ведь ты только что призналась, что любишь меня! Ты думаешь, что это игра? Но послушай, послушай: это смерть! Знай, смерть на эшафоте, палач, топор, повозка с приговоренными!

— О, сжалься! Сжалься! Это ужасно! Но ты, ты, если я стану твоей женой и это не спасет меня, ты погибнешь вместе со мной!..

— Так вот причина, заставляющая тебя отказаться от единственного пути к спасению… Что ж! Выслушай меня, Бланш, теперь моя очередь признаться: я полюбил тебя с первого взгляда, и любовь моя стала страстью; теперь моя жизнь — это твоя жизнь, моя судьба — это твоя судьба, счастье или эшафот — я все разделю с тобой. Я не покину тебя больше никогда, и нет такой силы в мире, что могла бы нас разлучить. Если я и оставлю тебя, то лишь затем, чтобы крикнуть: «Да здравствует король!» Эти слова откроют дверь в твою темницу, и мы выйдем из нее только вместе. Что ж! Пусть так; все же это будет ночь в той же камере, переезд в той же повозке, смерть на том же эшафоте.

— О нет, нет! Ступай отсюда! Оставь меня! Во имя Неба, оставь меня!

— Уйти мне? Поостерегись говорить это и желать этого! Если я уйду отсюда, не убедив тебя стать моей женой, лишившись возможности тебя защищать, я разыщу твоего отца, твоего отца! Ты и о нем не думаешь, а он уже сейчас льет слезы о тебе; я скажу ему: «Старик, твоя дочь могла спасти себя и не пожелала, она захотела, чтобы твои последние дни были погружены в траур, чтобы брызги ее крови обагрили твои седые волосы. Плачь, старик, плачь не о том, что твоя дочь умерла, а о том, что она не настолько сильно любила тебя, чтобы жить!»

Марсо оттолкнул Бланш, и она упала на колени в нескольких шагах от него; сжав зубы, скрестив руки на груди, он метался по камере со смехом безумца или проклятого. Но когда послышались рыдания Бланш, из его глаз покатились слезы, его руки бессильно упали, и он бросился к ее ногам.

— О, сжалься! Ради всего святого в мире, ради могилы твоей матери, Бланш, Бланш, согласись стать моей женой. Так надо. Ты должна!

— Да, девушка, ты должна, — прервал его чужой голос, заставивший молодых людей вздрогнуть и вскочить на ноги. — Ты должна, поскольку это единственная возможность спасти едва начавшуюся жизнь; религия требует этого от тебя, и я готов благословить ваш союз.

Изумленный Марсо обернулся и узнал кюре из Сент-Мари-де-Ре, принимавшего участие в сходке мятежников, которых он, генерал, атаковал в ту ночь, когда Бланш стала его пленницей.

— О отец мой! — воскликнул он, схватив священника за руку и привлекая к себе. — О отец мой, убедите ее, что она должна жить!

— Бланш де Больё, — торжественно проговорил священник, — во имя твоего отца, ибо мой возраст и дружба с ним дают мне право его представлять, заклинаю тебя, уступи мольбам этого молодого человека, ведь твой отец, будь он здесь, сказал бы тебе то же, что и я.

Бланш разрывалась от тысячи противоречивых чувств; наконец она кинулась в объятия Марсо.

— О друг мой! — воскликнула она. — Я не в состоянии больше противиться тебе! Марсо, я люблю тебя, я люблю тебя, и я твоя жена!

Их губы соединились; Марсо был вне себя от радости, он словно забыл обо всем. Голос священника вывел его из состояния восторга.

— Поторопитесь, дети! — сказал он. — Ведь минуты, которые мне суждено провести на этом свете, сочтены; если вы помедлите, я смогу благословить вас только с Небес.

Влюбленные вздрогнули, этот голос вернул их на землю!

Бланш с ужасом оглянулась вокруг.

— О друг мой! — воскликнула она. — В какую минуту нас соединяет судьба! Что за храм для заключения брачных уз! Может ли союз, освященный под этим мрачным и зловещим сводом, быть долгим и счастливым?

Марсо содрогнулся: его самого охватил суеверный страх. Он увлек Бланш в тот угол камеры, где сквозь решетку узкого подвального окна проникал дневной свет и мрак был не столь густой; там, опустившись на колени, они ждали благословления священника.

Тот простер руки и произнес священные слова. Тут же в коридоре послышались шаги солдат и бряцание оружия. Испуганная Бланш кинулась в объятия Марсо.

— Они пришли за мной? — воскликнула она. — О друг мой, друг мой, как ужасна смерть в такой миг!

Молодой генерал бросился к двери, держа в каждой руке по пистолету. Удивленные солдаты попятились назад.

— Успокойтесь! — сказал священник, выступая вперед. — Они пришли за мной, это мой черед умирать.

Солдаты окружили его.

— Дети! — громко крикнул он, обращаясь к молодым супругам. — На колени, дети! Стоя одной ногой в могиле, я даю вам свое последнее благословление, а благословление умирающего священно.

Пораженные солдаты хранили молчание; священник снял с груди распятие, которое, несмотря на все обыски, ему удалось скрыть, и простер его над ними: на пороге смерти он молился за них. Наступила торжественная тишина; каждый думал о Боге.

— Идемте! — сказал священник солдатам.

Они окружили его, дверь закрылась, все исчезло как ночное видение.

Бланш бросилась в объятия Марсо.

— О, если ты покинешь меня и они придут и за мной, если тебя не будет рядом, чтобы помочь переступить этот порог… О Марсо, представь себе: я на эшафоте, на эшафоте, вдали от тебя, плачу, зову тебя и не получаю ответа! О, не уходи! Не уходи! Я брошусь к их ногам, я скажу, что невиновна, буду умолять, чтобы они оставили нас с тобой в тюрьме навек, и я буду благословлять их за это… Но если ты покинешь меня… О, не оставляй меня!

— Бланш, я уверен, что смогу спасти тебя, я отвечаю за твою жизнь. Не позже чем через два дня я возвращусь сюда с помилованием, и тогда наступит жизнь, полная счастья, свободы и любви, а не вечное прозябание в камере.

Дверь отворилась, и на пороге появился тюремщик. Бланш крепче сжала Марсо в своих объятиях. Она не хотела отпускать его, а между тем дорога была каждая минута; он мягко высвободился из кольца сжимающих его рук и обещал вернуться к исходу второго дня.

— Люби меня вечно, — сказал он, выходя из камеры.

— Вечно! — ответила Бланш, падая на колени и показывая на красную розу в волосах, подаренную им, и дверь закрылась за ним, словно ворота преисподней.

V

Марсо нашел ожидающего его генерала Дюма у привратника; он велел подать бумагу и чернила.

— Что ты собираешься делать? — спросил Дюма, обеспокоенный возбуждением друга.

— Написать Каррье — потребовать у него двух дней отсрочки, сказать ему, что он своей жизнью отвечает мне за жизнь Бланш!

— Несчастный! — воскликнул Дюма, вырывая у него из рук начатое письмо. — Ты угрожаешь, а ведь ты сам в его власти. Разве ты не нарушил приказ отправиться в армию?! Неужели ты думаешь, что, испугавшись тебя, он в страхе остановится перед тем, чтобы не поискать благовидный предлог для твоего ареста? Не пройдет и часа, как ты будешь арестован, и что тогда ты сможешь сделать для нее и для себя? Поверь мне, если ты будешь молчать, он скорее забудет о ней, а только это может спасти ее.

Марсо уронил голову на руки: казалось, он глубоко задумался.

— Ты прав! — вскричал он, внезапно вскакивая, и увлек за собой друга на улицу.

Несколько человек собрались вокруг почтового экипажа.

— Если сегодня вечером спустится туман, — слышался чей-то голос, — не знаю, что может помешать двум десяткам смельчаков войти в город и освободить узников. Жаль, что Нант охраняется так плохо.

Марсо вздрогнул и оглянулся. Узнав Тенги, он обменялся с ним понимающим взглядом и бросился в карету.

— В Париж! — скомандовал он почтовому кучеру, давая ему золотой, и лошади помчались с быстротой молнии. Повсюду с той же поспешностью, повсюду с помощью золота Марсо добивался обещания, что на следующий день будут приготовлены свежие лошади и ничто не задержит его на обратном пути.

В дороге Марсо узнал от генерала Дюма, что тот подал в отставку, выставив единственную просьбу, чтобы его зачислили в другую армию простым солдатом; вследствие этого он был передан в распоряжение Комитета общественного спасения и направлялся в Нант, когда с ним встретился Марсо, скачущий в Клисон.

В восемь часов вечера экипаж с двумя генералами въехал в Париж.

Друзья расстались на площади Пале-Эгалите. Марсо отправился пешком по улице Сент-Оноре в сторону церкви святого Рока, остановился около дома № 336 и спросил гражданина Робеспьера.

— Он в театре Нации, — ответила ему девушка лет шестнадцати — восемнадцати, — но если ты придешь через два часа, гражданин генерал, он к этому времени вернется.

— Робеспьер в театре Нации!? Ты не ошибаешься?..

— Нет, гражданин.

— Ну, что ж, пойду туда, а если там его не найду, вернусь и буду ждать здесь. Мое имя — гражданин генерал Марсо.

Комеди Франсез только что разделился на две труппы. Тальма с группой патриотически настроенных актеров перешел в Одеон. В этот-то театр и направился Марсо, крайне удивленный, что ему приходится разыскивать в театральном зале сурового члена Комитета общественного спасения. Играли «Смерть Цезаря». Он поднялся на балкон. Какой-то молодой человек предложил ему место рядом с собой в первом ряду. Марсо поблагодарил, надеясь оттуда увидеть того, кто ему был нужен.

Спектакль еще не начинался; странное возбуждение царило в публике; зрители обменивались смешками, изъяснялись жестами, и эти смешки и эти жесты исходили будто из штаб-квартиры от группы людей, толпившихся в первых рядах партера; эта группа господствовала над залом, а над ней господствовал один человек — Дантон.

Стоявшие рядом с ним говорили, когда он молчал, и замолкали, когда он начинал говорить. То были: его фанатичный приверженец — Камилл Демулен и его апостолы — Филиппо, Эро де Сешель и Лакруа.

Марсо первый раз видел перед собой этого народного Мирабо; он узнал бы его по громовому голосу, повелительным жестам и величественному виду, даже если бы его имя и не называлось многократно его друзьями.

Да будет нам позволено сказать несколько слов о состоянии различных группировок, боровшихся в Конвенте: это необходимо для понимания последующей сцены.

Коммуна и Гора объединились для проведения переворота 31 мая. Жирондисты пали почти без борьбы после своей безуспешной попытки объединить провинции в федерацию, и даже их избиратели не оказали им помощи и не осмелились укрыть их во время преследований. До 31 мая власть не была сосредоточена в чьих-то руках; после 31 мая стала ощущаться необходимость объединить силы для более решительных действий. Наиболее авторитетным органом власти было Законодательное собрание; им владела группа, которой управляло несколько человек, и, разумеется, вся власть была сосредоточена в их руках. Комитет общественного спасения вплоть до 31 мая был составлен из членов Конвента, хранивших нейтралитет; настало время его обновить, и все места там оказались заняты крайними монтаньярами. Его членом был избран Робеспьер, а Барер остался там как представитель старого Комитета. Поддерживаемые Робеспьером, Сен-Жюст, Колло д’Эрбуа и Бийо-Варенн теснили своих коллег — Эро де Сешеля и Робера Ленде; Сен-Жюст взял на себя общий надзор; Ку-тон смягчал формулировки очень суровых, по своей сути, законопроектов; Бийо-Варенн и Колло д’Эрбуа управляли проконсулами департаментов; Карно занимался военным ведомством; Камбон — финансами; Приёр (из Кот-д’Ора) и Приёр (из Марны) — внутренними делами и управлением, а Барер, вскоре присоединившийся к ним, стал повседневным оратором, выступавшим от имени партии. Что касается Робеспьера, то, не имея каких-либо определенных обязанностей, он следил за всем, управляя этим политическим органом, как голова управляет телом, заставляя каждый его член подчиняться своей воле.

Именно эта партия была воплощением революции, которую она жаждала со всеми ее последствиями, для того чтобы в один прекрасный день народ смог бы воспользоваться всеми ее результатами.

Этой партии приходилось бороться с двумя другими: одна хотела ее превзойти, другая — ее сдержать. Эти две партии были:

партия Коммуны, представленная Эбером;

партия Горы, представленная Дантоном.

В газете «Папаша Дюшен» Эбер популяризировал непристойный язык; жертв там осыпали оскорблениями, а казни сопровождали смехом. За очень короткое время он добился устрашающих успехов: парижский епископ и его викарии отреклись от христианства, католический культ был заменен культом Разума, церкви закрыты, Анахарсис Клотс стал апостолом новой богини. Комитет общественного спасения был напуган могуществом этой ультрареволюционной партии, опирающейся на безнравственность и атеизм, хотя до этого считалось, что со смертью Марата она ослабела. Один только Робеспьер решил вступить с нею в схватку. 5 декабря 1793 года он произнес громовую речь с трибуны, и Конвент, только что по настоянию Коммуны бешено аплодировавший отречению от религии, теперь по просьбе Робеспьера, жаждущего установить свою религию, постановил, что всякое насилие и преследование свободы вероисповедания должно быть запрещено.

Дантон от имени умеренной части Горы требовал прекращения деятельности революционного правительства. Ее трибуной была газета «Старый Кордельер», редактируемая Камиллом Демуленом. С точки зрения умеренных, Комитет общественного спасения — то есть диктатура — был создан только для подавления внутренних врагов и отражения внешних; полагая, что смута прекращена, а враги отброшены к границам, умеренные требовали лишения его власти, так как, по их мнению, он в настоящее время был бесполезен, а в будущем мог стать опасным. Революция была обессилена, и они хотели восстановить ее на еще не расчищенной почве.

Таковы были три группировки, которые в марте 1794 года — а события нашего повествования происходили именно в это время — раздирали Конвент. Робеспьер обвинял Эбера в атеизме, а Дантона — во взяточничестве. Они же в свою очередь обвиняли его в честолюбии, и в ход пошло слово «диктатор».

Вот каково было положение дел, когда Марсо, как уже было сказано, в первый раз увидел Дантона, превратившего первые ряды партера в трибуну и обращавшего свои речи, исполненные силы, к тем, кто его окружал.

Итак, играли «Смерть Цезаря». Сторонникам Дантона был дан своеобразный приказ; они все присутствовали на спектакле и по знаку своего предводителя должны были подняться со своих мест, демонстрируя, что именно к Робеспьеру относятся слова, звучащие со сцены:

Да, Цезарь, ты велик, но дай свободу Риму!

Не должно Индии владыке быть гонимым Рабом в родном краю, у Тибра берегов!

Но если гордый Рим томится от оков,

Что пользы в том, что миром он владеет,

И властелина в нем народы лицезреют?

Что доблесть Цезаря даст родине моей?

Еще рабов? Победу новую? Что в ней?

Страшней, чем персы, враг сулит нам много бед! Свободу Риму дай! Иных желаний нет!

Именно поэтому Робеспьер, предупрежденный Сен-Жюстом, в этот вечер пришел в театр Нации; он понимал, какое оружие окажется в руках его врагов, если им удастся всенародно предъявить ему подобное обвинение.

Тем не менее Марсо тщетно искал его в ярко освещенном зале, где только ложи бенуара под выступом нависшего над ними балкона оставались в полутьме; его взгляд, утомленный бесплодными поисками, в какое-то мгновение остановился на группе, столпившейся в первых рядах партера; своей оживленной беседой она привлекала внимание всего зала.

— Я видел сегодня нашего диктатора, — говорил Дантон, — нас хотели примирить.

— Где же вы встретились?

— У него. Мне пришлось взбираться на четвертый этаж к Неподкупному.

— О чем вы с ним говорили?

— О том, что я знаю, как меня ненавидит Комитет, но не страшусь этого. Он мне отвечал, что я ошибаюсь и что против меня ничего не замышляется, но все же необходимо объясниться.

— Объясниться! Объясниться! Это хорошо получается с чистосердечными людьми.

— Так я ему и ответил, и тогда его губы сжались, а лоб нахмурился. Я продолжал: «Конечно, нужно подавить роялистов, но нельзя карать всех кого попало, нельзя путать виновных с невиновными». А Робеспьер отвечал сердито: «Кто вам сказал, что осудили хотя бы одного невиновного?» — «Что ты на это скажешь, — обратился я к Эро де Сешелю, пришедшему со мной, — ни одного невиновного не осудили, а?» После этого я ушел.

— А Сен-Жюст был там?

— Да.

— Что он говорил?

— Он поглаживал свои замечательные черные кудри и время от времени поправлял узел на галстуке, стремясь сделать его таким же, как у Робеспьера.

Сидевший рядом с Марсо человек, чье лицо было закрыто руками, вздрогнул и издал какой-то звук, похожий на зубовный скрежет от еле сдерживаемого гнева. Марсо, не обращая на него внимания, продолжал следить за Дантоном и его друзьями.

— Щёголь! — заметил Камилл Демулен о Сен-Жюсте. — Он так высоко себя ценит, что несет свою голову на плечах, словно чашу со Святыми дарами.

Сосед Марсо раздвинул руки, и генерал узнал нежное и красивое лицо Сен-Жюста, побледневшее от ярости.

— А я, — произнес тот, поднимаясь во весь рост, — заставлю тебя, Демулен, нести свою голову, словно святой Дени!

Сен-Жюст встал; все расступились, чтобы его пропустить, и он вышел с балкона.

— Да кто же знал, что он рядом! — захохотал Дантон. — Черт возьми! Корреспонденция пришла по адресу!

— Кстати, — обратился к Дантону Филиппо, — ты не читал памфлет Лайа, направленный против тебя?

— Что? Лайа пишет памфлеты? Пусть переделает «Друга законов». Любопытно было бы его прочесть, этот памфлет.

— Вот он.

Филиппо подал ему брошюру.

— О! Даже подписал, черт возьми! Должен был бы понимать, что, если только он не спрячется у меня в погребе, ему свернут шею! Тише, тише, занавес поднимается!

Легкое шиканье прошелестело по залу; молодой человек, не примыкавший к тем, кто состоял в сговоре, продолжал вести частную беседу, хотя актеры уже появились на сцене. Дантон дотронулся до его плеча и вежливо, но с оттенком иронии, сказал:

— Гражданин Арно, дай мне послушать, как если бы это играли «Мария в Минтурнах».

Молодой драматург был достаточно умен, чтобы уступить просьбе, высказанной в такой форме. Он замолчал, и в воцарившейся тишине можно было внимать «Смерти Цезаря» — одной из самых скверных постановок театра.

Тем не менее, хотя тишина и наступила, было ясно, что никто из участников этого маленького заговора, упомянутого нами, не забыл, зачем он сюда пришел; они обменивались взглядами и знаками тем чаще, чем ближе актеры подходили к реплике, которая должна была вызвать взрыв. Дантон шепотом сказал Камиллу: «Это в третьей сцене» — и, словно желая ускорить темп речи, стал повторять стихи одновременно с актером до тех пор, пока не прозвучали строки, предшествующие ожидаемым:

Ждем, Цезарь, августейшей милости твоей, Дар драгоценнейший, что всех других милей, Превыше всех щедрот, земель, тобой даримых…

Цезарь

Что, Цимбер, смеешь ты просить? Цимбер Свободу Риму!

Троекратный взрыв рукоплесканий покрыл эти слова.

— Вот сейчас, — сказал Дантон, приподнимаясь.

Тальма начал:

Да, Цезарь, ты велик, но дай свободу Риму!

Дантон выпрямился во весь рост, посмотрел вокруг, как генерал, желающий убедиться, что все на своих местах, но вдруг взгляд его замер: решетка одной из лож бенуара приоткрылась, из темноты показалось мертвенно-бледное, с резкими чертами лицо Робеспьера. Взгляды двух противников встретились и не могли оторваться друг от друга. Во взгляде Робеспьера сквозила ирония победителя, дерзость человека, находящегося в полной безопасности. Дантон впервые почувствовал, как холодный пот стал стекать по всему его телу; он забыл, что от него ждут сигнала: стихи прозвучали, не вызвав ни аплодисментов, ни ропота. Дантон упал на свое кресло побежденный. Решетка ложи поднялась. Все было кончено. Поборники гильотины одолели зачинщиков сентябрьской резни. Девяносто третий год заколдовал девяносто второй.

Марсо, озабоченный совсем иным и не следивший за трагедией, был, наверное, единственным зрителем, кто, не понимая, что происходит, заметил эту сцену, длившуюся всего несколько секунд. Впрочем ему хватило времени, чтобы разглядеть Робеспьера, и он поторопился спуститься с балкона и успел встретиться с ним в коридоре.

Робеспьер был спокоен и хладнокровен, словно ничего не произошло. Марсо представился ему, назвав себя. Робеспьер протянул руку: Марсо, поддавшись первому порыву, отвел свою. Горькая улыбка появилась на губах Робеспьера.

— Чего же вы от меня хотите? — спросил он.

— Поговорить с тобой несколько минут.

— Здесь или у меня?

— У тебя.

— Тогда пойдем.

И оба, охваченные столь разными чувствами, пошли бок 0 бок: Робеспьер — равнодушный и спокойный, Марсо — заинтересованный и взволнованный.

Вот человек, в руках которого судьба Бланш; о нем столько говорят, но лишь его неподкупность не вызывает сомнений, популярность же его должна казаться труднообъяснимой. В самом деле, он завоевал ее, не пользуясь ни одним из способов, служивших его предшественникам. У него не было ни неотразимого красноречия Мирабо, ни отеческой строгости Байи, ни возвышенной пылкости Дантона, ни непристойного краснобайства Эбера; трудясь для народа, он делал это скрытно и не отчитываясь перед ним. Среди всеобщего опрощения в языке и одежде он сохранил вежливость в обращении и изящество в костюме; наконец, насколько все прочие прилагали усилия, чтобы смешаться с толпой, настолько он, казалось, делал все возможное, чтобы возвышаться над ней; с первого взгляда было ясно, что этот удивительный человек должен быть для народных масс либо идолом, либо жертвой, — он стал и тем и другим.

Они пришли. Узкая лестница вела в комнату на четвертом этаже. Робеспьер открыл дверь: бюст Руссо, стол с раскрытыми книгами — «Общественным договором» и «Эмилем», комод и несколько стульев составляли всю меблировку. Всюду царила исключительная чистота.

От Робеспьера не ускользнуло впечатление Марсо от увиденного.

— Вот дворец Цезаря, — сказал он с улыбкой. — Что вы хотели попросить у диктатора?

— Помилование моей жене, осужденной Каррье.

— Твоя жена осуждена Каррье? Жена Марсо? Республиканца времен античности? Воина-спартанца? Что же творится в Нанте?

— Зверства.

Марсо обрисовал ему картину, уже известную нашему читателю. Во время рассказа, не перебивая его, Робеспьер терзался, сидя на стуле. Но вот Марсо замолчал.

— Так вот как меня понимают повсюду, — хрипло проговорил Робеспьер (глубокое волнение, испытанное им во время рассказа, изменило его голос), — куда не проникает мой взор, куда не дотягивается моя рука, чтобы остановить бесполезную резню… Однако ж там есть еще достаточно крови, которую необходимо пролить, ибо мы еще не у цели.

— И все же, Робеспьер, мне нужно помилование для жены.

Робеспьер взял чистый лист бумаги:

— Ее девичье имя?

— Зачем?

— Это нужно, чтобы установить личность.

— Бланш де Больё.

Робеспьер выронил перо из рук.

— Дочь маркиза де Больё? Главаря бандитов?

— Бланш де Больё, дочь маркиза де Больё.

— Как она стала твоей женой?

Марсо рассказал все.

— Безумец! Сумасшедший! Как ты мог?

Марсо прервал его:

— Мне не нужны ни оскорбления, ни советы. Я прошу у тебя помилования, ты дашь мне его?

— Послушай, Марсо, семейные связи, любовь не вынудят тебя изменить Республике?

— Никогда.

— А если ты с оружием в руках окажешься лицом к лицу с маркизом де Больё?

— Я буду сражаться с ним, как это уже было.

— А если он попадет тебе в руки?

Марсо на мгновение задумался.

— Я отошлю его тебе, и ты сам будешь его судить.

— Ты мне клянешься в этом?

— Своей честью.

Робеспьер снова взял перо в руки.

— Марсо, тебе выпало счастье остаться чистым перед всеми; я с давних пор знаю о тебе и давно хотел встретиться с тобой.

Заметив нетерпение Марсо, он написал первые три буквы своего имени и снова остановился.

— Послушай, в свою очередь я прошу у тебя пять минут, — проговорил он, не сводя пристального взгляда с генерала, — я дарю тебе целую жизнь за эти пять минут: право же, это недорого.

Марсо знаком показал, что он слушает. Робеспьер продолжал.