LV

Когда она скрылась в смежной комнате, он громко позвал Амори.

Амори вошел.

— Входи, сын мой, — произнес г-н д’Авриньи, указывая ему на место рядом с собой, которое было занято еще минуту назад. — Расскажи в свою очередь, чем ты хотел со мной поделиться.

— Сударь, — начал Амори, стараясь говорить твердо, но голос его оставался прерывистым и сдавленным, — я собираюсь в двух словах сказать не то, что привело меня к вам, потому что меня к вам приводит желание воспользоваться тем единственным днем в месяце, какой вы уделяете нам, но то, о чем я хотел…

— Говори же, говори, дитя мое, — сказал г-н д’Авриньи, услышав в голосе Амори то же волнение, какое он только что заметил в интонациях Антуанетты. — Говори, я слушаю тебя всей душой.

— Сударь, — продолжал Амори, делая новое усилие, чтобы казаться невозмутимым, — вы хотели, чтобы я, несмотря на свою молодость, заменил вас рядом с Антуанеттой, став ее вторым опекуном.

— Да, поскольку я знал, что ты питаешь к ней братские дружеские чувства.

— Вы добавили также, что хорошо, если бы я подыскал среди моих друзей знатного и богатого человека, достойного Антуанетты.

— Правильно.

— Так вот, сударь, — продолжал Амори, — обдумав, какой человек подходит Антуанетте именем и состоянием, я приехал просить руку вашей племянницы для…

Амори остановился, задохнувшись.

— Для кого? — спросил г-н д’Авриньи, тогда как Амори укреплялся в своем решении, бросив долгий взгляд в сторону кладбища.

— Для виконта Рауля де Менжи, — ответил Амори.

— Предложение серьезное и заслуживает быть принятым во внимание, — согласился г-н д’Авриньи.

Затем, обернувшись, он крикнул:

— Антуанетта!

Антуанетта робко открыла дверь.

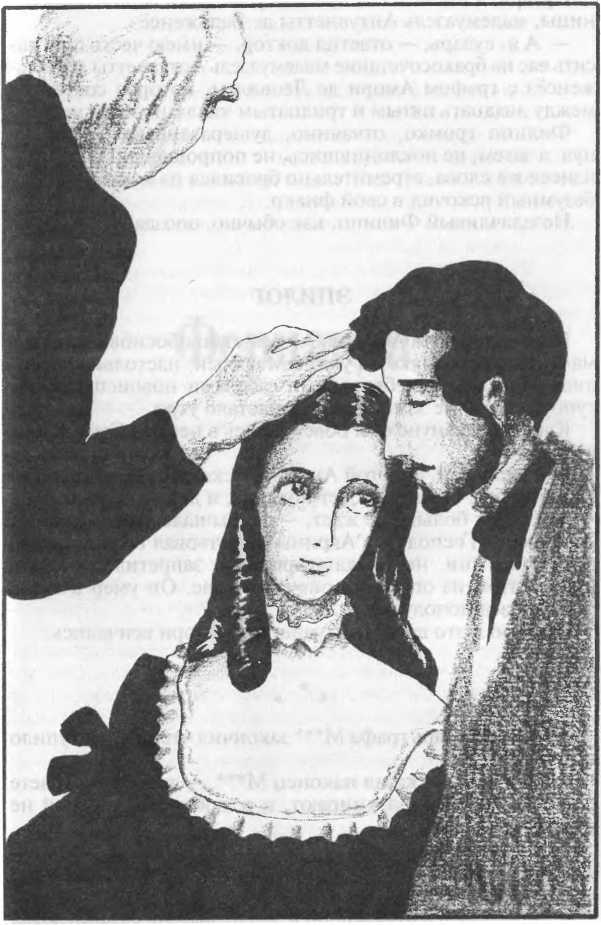

— Иди сюда, дитя мое, — пригласил ее г-н д’Авриньи, протягивая одну руку, а другой удерживая Амори на месте. — Входи и садись сюда. Теперь дай мне руку, как Амори дал свою.

Антуанетта повиновалась.

Господин д’Авриньи некоторое время нежно смотрел на них, молчаливых и трепещущих, потом поцеловал обоих в лоб.

— Вы благородные натуры, — сказал он, — щедрые сердца, я восхищен тем, что происходит.

— Но что происходит? — спросила Антуанетта дрожащим голосом.

— А то, что Амори любит тебя, а ты любишь Амори.

Оба удивленно вскрикнули и попытались встать.

— Дядя! — вскричала Антуанетта.

— Сударь! — вскричал Амори.

— Дайте сказать отцу, старику, умирающему, — продолжал г-н д’Авриньи с особенной торжественностью. — Не прерывайте меня. Мы снова втроем, как девять месяцев назад, когда Мадлен покинула нас, поэтому позвольте мне проследить историю ваших сердец за эти девять месяцев.

Я читал то, что вы писали, Амори; я слышал то, что говорила ты, Антуанетта.

Я наблюдал за вами, я изучил вас в моем одиночестве. После неспокойной жизни, которую предопределил мне Бог, я разбираюсь не только в болезнях, от каких страдает тело, но и в страстях, от каких страдает душа. Вы любите друг друга, дети мои, повторяю вам, в этом ваше счастье, и я поздравляю вас. А если вы все еще сомневаетесь, я сейчас вам это докажу.

Амори и Антуанетта сидели потерянные.

Господин д’Авриньи продолжал:

— Амори, у вас благородное сердце, честная и искренняя душа.

После смерти моей дочери у вас было твердое желание убить себя, а уезжая; вы действительно надеялись умереть.

В ваших первых письмах было глубокое отвращение к жизни.

Ваш взгляд был обращен в себя и никогда — к окружающему, но мало-помалу вас стали интересовать посторонние предметы. Дар восхищения, жажды жизни, у которого столь крепкие корни в душах двадцатилетних, начал возрождаться, расти в вашей душе.

Вам наскучило одиночество, вы мысленно обратились к будущему.

Ваша нежная природа неясно и неосознанно призывала любовь, а так как вы из тех, над кем властвуют воспоминания, первое лицо, появившееся в ваших грезах, было лицо подруги, знакомой с детства.

Именно голос этой подруги один только и доходил до места вашего добровольного изгнания; она писала ласковые и обольстительные слова, а вы не удержались и, побежденный тоской, увлекаемый тайными надеждами, вернулись в Париж, в свет, с которым, как вам казалось, вы навсегда порвали девять месяцев назад.

Здесь вы были опьянены присутствием той, что стала для вас целым миром. Ревность овладела вами, борьба с самим собой возбудила, и какое-то, возможно, незначительное событие пролило свет на ваши чувства в то время, когда вы меньше всего ожидали этого. Вы с испугом прочли истину в вашем сердце и, устрашившись своей слабости, убедившись, что, продолжая бороться, вы падете в этой борьбе, вы приняли крайние меры, отчаянное решение: пришли просить у меня руки Антуанетты для виконта Рауля де Менжи.

— Мою руку для Рауля де Менжи! — вскричала Антуанетта.

— Да, для Рауля де Менжи, хотя вы знали, что Антуанетта не любит его; с тайной надеждой, что, когда я предложу ей этот брак, она признается в любви к вам.

Амори закрыл лицо руками и тихо застонал.

— Все так, не правда ли? — продолжал г-н д’Ав-риньи. — Я хорошо произвел вскрытие вашего сердца и анализ ваших чувств? Да? Итак, гордитесь, Амори, это чувства честного человека, это сердце благородною дворянина.

— Ах, отец! — воскликнул Амори. — Напрасно мы стараемся что-то скрыть от вас, ничто от вас не ускользает, и ваш взгляд, как взгляд Бога, проникает в самые сокровенные уголки души.

— С тобой, Антуанетта, — снова заговорил г-н д’Ав-риньи, поворачиваясь к девушке, — совсем другое дело. Ты любишь Амори с тех пор, как ты его знаешь.

Антуанетта вздрогнула и спрятала покрасневшее лицо на груди г-на д’Авриньи.

— Не отрицай, дорогое дитя, — продолжал он. — Эта потаенная любовь всегда была слишком чистой и благородной, чтобы ты краснела за нее. Твое бедное сердце много страдало!

Находясь постоянно в тени, ревнуя и сердясь на себя за эту ревность, ты испытывала муки и угрызения совести от самого святого в мире — от девичьей любви.

Ах! Ты очень страдала и не имела ни свидетелей твоей боли, ни того, кому ты могла бы доверить свои слезы, ни того, кто поддержал бы тебя в минуту слабости и крикнул: "Мужайся! Твое чувство сильно и прекрасно!"

Но один человек видел все и восхищался твоим героическим молчанием. Это был твой старый дядя: он часто смотрел на тебя, благородная душа, со слезами на глазах и вздыхал, открывая тебе свои объятия. И даже когда Бог призвал твою соперницу (Антуанетта сделала протестующее движение), твою сестру, — добавил г-н д’Авриньи, — ты по-прежнему считала преступлением любую надежду.

Но Амори страдал; ты с тревогой следила за его мучениями, ты не могла не утешать его всеми силами, ты стала сестрой милосердия для его больной души. Потом ты снова увидела его, и твои муки стали еще более жестокими и горькими, чем прежде. Наконец ты поняла, что он тоже любит тебя, и, чтобы устоять в этом последнем испытании и не изменить несбыточной мечте самоотречения и верности мертвым, решила пожертвовать своим будущим, отдать его первому встречному — выбрала Филиппа, чтобы бежать от Амори. Но, дитя мое, не сделав счастливым одного, ты смертельно ранишь сердце другого, не говоря уже о собственном сердце, которое ты приносишь в жертву, а вернее, считаешь принесенным в жертву уже давно.

Но, к счастью, — продолжал г-н д’Авриньи, посмотрев на Амори и Антуанетту, — к счастью, я еще здесь, с вами, чтобы помочь вам понять друг друга и не дать вам стать жертвами взаимного обмана, чтобы спасти вас от двойной ошибки, чтобы сказать вам, счастливцам: "Вы любите друг друга! Вы любите друг друга!"

Доктор замолчал на мгновение, посмотрел на Амори, сидящего справа, и на Антуанетту, сидящую слева. Они были смущены и растеряны; опустив глаза, они не решались посмотреть ни на него, ни друг на друга.

Господин д’Авриньи улыбнулся и продолжал с отеческой теплотой:

— И вот вы передо мной, милые дети, безмолвные и поникшие. Вы не знаете, виноваты ли вы и буду ли я вас упрекать. Ах! Именно своими колебаниями вы заслужили отпущение грехов: угрызения совести, которые мучают вас, доказывают вашу невиновность.

Нет, ангельские сердца, не раскаивайтесь в своей любви; нет, вы не оскорбляете этим священную память той, чью могилу мы видим отсюда.

Там, в той вышине, откуда она сейчас видит нас, нет места земным страстям и мелкой ревности, ее прощение полнее, чем мое, и оно менее личное, поскольку я должен сказать вам, Амори, — добавил доктор, понижая голос, — если уж раскрывать вам душу человека, которого вы совершенно напрасно считаете судьей, — я оправдываю вас так легко лишь из своего рода тщеславной радости и алчного себялюбия.

Да, я тоже достоин осуждения, и я не столь безукоризнен, как вы, поскольку я говорю себе надменно, что теперь я один воссоединяюсь с моей дочерью, чистой на земле, чистой на Небе, что так она будет ближе ко мне, что она поймет, как я любил ее — сильнее всех.

Это плохо и несправедливо, — продолжал г-н д’Авриньи, как бы обращаясь к самому себе и покачивая головой. — Отец стар, возлюбленный молод. Я прожил долгую и трудную жизнь и теперь пришел к концу своего пути.

Вы только начали жить, вы находитесь в начале вашего пути, у вас в будущем все то, что у меня уже было в прошлом, в вашем возрасте не умирают от любви, ею живут.

Итак, дети, не стыдитесь и не сожалейте, не боритесь против собственной пользы, не подавляйте ваши естественные порывы, не восставайте против Бога! Не проклинайте вашу молодость и силу вашей души. Вы достаточно боролись, страдали, вы заплатили за все.

Идите в будущее, к любви, к счастью. Придите в мои объятия, чтобы во имя Мадлен я вас поцеловал и благословил.

Молодые люди соскользнули со стульев и опустились на колени у ног старика, который возложил руки на их склоненные головы, с невыразимо радостной улыбкой подняв глаза к Небу; а они, тем временем, так и не поднимаясь, стоя на коленях, тихо и робко разговаривали.

— Вы действительно давно меня любили, Антуанетта? — спрашивал Амори.

— Значит, ваша любовь не была лишь грезой, Амори? — говорила Антуанетта.

— Посмотрите на мою радость! — восклицал он.

— Посмотрите на мои слезы! — шептала она.

В течение нескольких минут не было ничего, кроме бессвязных слов, сомкнутых рук и благословений Господа, которые тот, кто собирался умереть, призывал на головы тех, кто должен был жить.

— Не волнуйте меня так, дети мои, — сказал доктор. — Теперь я совершенно счастлив, потому что оставляю вас счастливыми.

У нас мало времени, особенно у меня: мне надо спешить больше вас.

Вы обвенчаетесь в этом месяце. Я не могу и не хочу покидать Виль-д’Авре, но я предоставлю господину де Менжи все полномочия и отдам ему все необходимые распоряжения. Думайте только о своей любви.

Но через месяц, Амори, первого августа, вы приедете сюда с вашей женой и посвятите мне весь день, как вы сделали это сегодня…

Амори и Антуанетта в ответ покрыли поцелуями руки старика. В эту минуту в прихожей послышался сильный шум, открылась дверь и старый Жозеф появился в дверях.

— Что там такое? — спросил г-н д’Авриньи. — Кто нас беспокоит?

— Сударь, — ответил Жозеф, — какой-то молодой человек приехал в фиакре и очень хочет вас видеть. Он уверяет, что речь идет о счастье мадемуазель Антуанетты. Пьер и Жак едва смогли его удержать, когда он хотел нарушить запрет. А вот и он!

И тотчас же Филипп Овре, красный и запыхавшийся, ворвался в комнату, поклонился г-ну д’Авриньи и Антуанетте и протянул руку Амори.

По знаку доктора Жозеф вышел.

— А, это ты, мой бедный Амори, — сказал Филипп, — я очень рад, что ты опередил меня. По крайней мере, ты сможешь рассказать господину де Менжи, как Филипп Овре исправляет ошибки, которые он имел несчастье совершить.

Молодые люди переглянулись, а Филипп торжественно обратился к доктору:

— Сударь, я прошу у вас прощения за мой небрежный костюм и дырявую шляпу, но при обстоятельствах, что привели меня сюда, я должен был спешить.

Сударь, я имею честь просить у вас руки вашей племянницы, мадемуазель Антуанетты де Вальженсёз.

— А я, сударь, — ответил доктор, — имею честь пригласить вас на бракосочетание мадемуазель Антуанетты де Вальженсёз с графом Амори де Леовилем, которое состоится между двадцать пятым и тридцатым числами этого месяца.

Филипп громко, отчаянно, душераздирающе вскрикнул, а затем, не поклонившись, не попрощавшись, не произнеся ни слова, стремительно бросился из комнаты и как безумный вскочил в свой фиакр.

Незадачливый Филипп, как обычно, опоздал на полчаса.