Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 12. Женская война. Сильвандир. 1993

Назад: XXI О ТОМ, КАК КОРОЛЬ ПОЗАБЫЛ ИСПРАВИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДОПУЩЕННУЮ В ОТНОШЕНИИ ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМА, И О ТОМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВОСПОСЛЕДОВАЛО

Дальше: XXIII О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМА ПЕРЕВЕЗЛИ ИЗ БАСТИЛИИ В ЗАМОК В ШАЛОН-СЮР-СОН, И О ТОМ, КАК ОН СОВЕРШИЛ ЭТОТ ПЕРЕЕЗД В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОФИЦЕРА С ВЕСЬМА ВЕСЕЛЫМ НРАВОМ

XXII

О ТОМ, КАК КОРОЛЬ ВСПОМНИЛ НАКОНЕЦ О ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМЕ, И О ТОМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВОСПОСЛЕДОВАЛО

Придя в себя, Роже увидел, что он находится в незнакомой комнате. Возле него хлопотал врач; кровать, на которой лежал шевалье, была чище и мягче, чем его тюремная койка, и он на мгновение подумал, что очутился на свободе; однако, к несчастью для него, это было не так. Просто комендант на время велел перенести узника в свои покои.

Рана шевалье была серьезна, но не опасна для жизни; он испытывал сильную слабость, ибо потерял очень много крови. Как только он очнулся, ему сразу же пришла в голову мысль воспользоваться тем, что он сейчас в комнатах коменданта, и попытаться вторично бежать. Пожаловавшись на то, будто ему не хватает воздуха, он попросил врача отворить окно; однако, как и все окна в Фор-л’Евек, оно также было снаружи забрано решеткой.

Когда хирург вышел из комнаты, посоветовав заключенному постараться уснуть, тот услышал, как дверь за ним заперли на два замка. Стало быть, он по-прежнему был в тюрьме, несколько более удобной, несколько более комфортабельной, но все равно в тюрьме!

На следующий день узнику нанес визит сам комендант; он осведомился, по каким причинам шевалье д’Ангилем решил предпринять столь опасную попытку побега: почтенный служака, по его словам, хотел убедиться, что не строгие порядки и не суровые правила, установленные в замке, толкнули узника на столь отчаянный шаг. Роже отвечал коменданту, что, по его мнению, в Фор-л’Евеке человек чувствует себя настолько хорошо, насколько это вообще возможно в темнице, а единственная причина принятого им крайнего решения — стремление вновь очутиться на свободе, которую он незаслуженно потерял. Комендант попросил его подтвердить это в письменной форме, пояснив, что такое свидетельство послужит оправданием для тех, кто несет охрану замка, в глазах властей предержащих; Роже тут же выполнил его просьбу.

Надо сказать, что шевалье связывал большие надежды со своим письменным заявлением. Бедняга в простоте душевной все еще полагал себя жертвой ошибки, которая раньше или позже должна непременно обнаружиться, и надеялся, что, подписывая по требованию коменданта бумагу, он тем самым напомнит о себе властям и привлечет их внимание к своей особе.

Таким образом это незначительное обстоятельство прибавило мужества шевалье. Как немного нужно для того, чтобы вернуть надежду человеку, казалось бы уже впавшему в полное отчаяние!

Вот почему узник ждал теперь грядущего избавления гораздо более терпеливо, чем прежде, и это благотворно влияло на его выздоровление. Через неделю Роже поднялся с постели, а через две недели уже мог без посторонней помощи передвигаться по комнате. За это время комендант трижды навещал заключенного, и всякий раз шевалье спрашивал коменданта, уверен ли тот, что отправленная бумага попадет на глаза министру полиции. В первые два раза комендант отвечал, что он уповает на это, а в третий раз с уверенностью сказал узнику, что бумаге, несомненно, дан ход, ибо сам он удостоен звания кавалера ордена Людовика Святого за то, что выказал похвальную бдительность и помешал заключенному бежать из крепости.

Шевалье от души поздравил коменданта с королевской милостью; теперь он не сомневался, что после разбирательства, которое должно было начаться из-за всего случившегося, он вскоре будет выпущен на свободу. Бывали даже минуты, когда Роже думал, что его освобождение непременно будет сопровождаться какой-либо милостью со стороны его величества: король, по мнению шевалье, настолько справедлив, что, разумеется, пожелает достойным образом исправить допущенную несправедливость. Следует, однако, сказать, что Роже уповал на это высшее правосудие лишь в те редкие минуты, когда ему все представлялось в розовом свете, когда же настроение его духа менялось, он и сам понимал, что тешит себя слишком радужными надеждами.

Прошло уже больше двух недель после неудачной попытки бегства, о которой мы только что рассказали, и шевалье с каждым днем чувствовал себя бодрее и крепче; однажды вечером в комнату к нему вошел комендант.

— Господин д’Антил ем, — сказал он, как обычно почти не разжимая губ и не глядя на своего собеседника, — вставайте и одевайтесь.

— Для чего я должен встать и одеться? — спросил Роже.

— Мы с вами расстаемся, сударь.

— Ах, вот оно что! — воскликнул шевалье. — Я знал, я был уверен, что раньше или позже моя невиновность будет установлена.

Комендант ничего не ответил.

— Господин комендант, — продолжал Роже, торопливо одеваясь, — поверьте, если меня будут спрашивать о вас, я поспешу, как это уже сделал однажды, воздать должное вашему хорошему обращению со мной.

Комендант молча поклонился.

— А если только я сам и мои друзья можем быть вам чем-нибудь полезны, я воспользуюсь первым же случаем, чтобы выразить вам свою признательность.

Комендант в ответ невнятно пробормотал несколько слов.

— Однако я еще слишком слаб, чтобы идти пешком, — сказал шевалье, — не будете ли вы так добры, господин комендант, распорядиться, чтобы мне на время предоставили карету?

— Карета уже у ворот, милостивый государь.

— Ну тоща благодарю вас, сердечно благодарю, господин комендант! Надеюсь, что буду иметь удовольствие вновь свидеться с вами, только уж лучше не здесь, а у меня, в бывшем особняке виконта де Бузнуа, что на площади Людовика Великого.

Комендант снова поклонился, но не проронил ни звука; шевалье был уже совсем готов, и он, не обратив на это должного внимания, простился с комендантом и вышел из комнаты, опираясь на руку солдата.

Шевалье шел к воротам посреди двойной шеренги стражников; у ворот он и в самом деле увидел экипаж, ожидавший его; он в последний раз обернулся, чтобы раскланяться с комендантом, однако того поблизости не оказалось.

Довольно легко для раненого Роже поднялся в карету и, когда затворяли дверцу, крикнул веселым голосом:

— Площадь Людовика Великого, особняк виконта де Бузнуа.

Ему показалось, будто слова его были встречены взрывом хохота, но он решил, что ему это почудилось, положил больную ногу на переднее сиденье, а сам откинулся в вглубь кареты.

И тут он вдруг заметил, что по обе стороны экипажа скачут верхом два мушкетера: столь необычные почести, какие его величество король оказывал ему, отправляя домой под эскортом, слегка встревожили шевалье.

Затем ему показалось, что карета, вместо того чтобы ехать по набережной, направилась через Сите, то есть по дороге, которая отнюдь не вела к площади Людовика Великого.

Шевалье наклонился к дверце и задал вопрос одному из мушкетеров; но, должно быть, стук колес экипажа и цоканье лошадиных копыт по мостовой помешали тому услышать его; тщетно шевалье повторял свои вопросы, он не получил ответа ни на один из них.

Поездка продолжалась уже четверть часа, когда Роже заметил стоящее особняком огромное здание; он высунул голову в оконце кареты, вперил взгляд в черную громаду, которая едва вырисовывалась в темноте, и, к своему величайшему ужасу, узнал Бастилию.

То, что шевалье принял за освобождение, было всего лишь переводом в другую тюрьму, и милость, оказанная ему королем, свелась к тому, что из Фор-л’Евека его перевезли в Бастилию.

Как только шевалье вступил под своды крепости, его тотчас же обыскали, как это обычно делают с узниками, доставленными в Бастилию, затем его провели по мосту и распахнули перед ним дверь в кордегардию. Здесь ему предстояло ожидать, пока будет готова предназначенная для него камера.

Роже был настолько подавлен, что не сделал ни единого протестующего жеста, не проронил ни слова. Спустя четверть часа за ним пришли. Один из мушкетеров, сопровождавших его карету, подставил руку, чтобы узник мог опереться на нее. Роже безвольно двигался вперед, точно осужденный, которого ведут на эшафот. Но когда они проходили особенно темным коридором, он вдруг почувствовал, что мушкетер сунул ему в руку какой-то листок бумаги. Шевалье вздрогнул.

— От маркиза де Кретте, — чуть слышно произнес мушкетер.

Роже хотел было о чем-то спросить, но в это самое мгновение мушкетер уступил место другому стражнику и ушел.

Узника только что уже обыскали, и потому он мог больше не опасаться обыска. Он сунул в карман руку с зажатой запиской, потом вытащил руку и опустил ее на плечо своего нового конвоира. Вскоре они подошли к какой-то лестнице. Власти, как видно, приняли во внимание рану узника, потому что его заставили подняться только на третий этаж. Тут стражники отперли сперва одну дверь, потом вторую, потом третью, и Роже очутился в камере; при свете факела, который нес один из конвоиров, шевалье увидел нечто вроде ложа. Почти тотчас же дверь камеры захлопнулась и он услышал, как заскрежетали засовы на двух других дверях. Он снова был в темнице.

Роже очень устал, к тому же у него сильно болела нога, поэтому он решил лечь и ощупью направился в ту сторону, где, как ему казалось, должна была находиться кровать. Он и в самом деле нашарил ее, но когда он опустился на постель, вдруг раздался чей-то голос:

— Сударь, могу я узнать, что вам угодно?

— Простите, сударь! — воскликнул шевалье, поспешно вставая. — Я не знал, что кровать занята.

— Да, как видите, она занята, сударь, — послышался тот же голос, — и так как я попал сюда первый, то уж позвольте мне сохранить ее для себя.

— Разумеется, сударь, это будет только справедливо, — ответил Роже, — но коль скоро вы здесь старожил, то камера, без сомнения, знакома вам лучше, нежели мне, а потому будьте добры сказать, нет ли здесь кресла, стула, скамейки — словом, чего-нибудь, на что я мог бы присесть. Я ранен в бедро и чувствую, что если еще немного постою на ногах, то упаду в обморок.

— Поищите, сударь, — снова раздался голос, — тут стоит какое-то кресло.

Роже вытянул перед собой руки, как человек, играющий в жмурки, и наконец нашарил кресло, о котором упомянул его невидимый собеседник.

Он опустился в кресло и погрузился в раздумье.

Ему казалось, что он уже где-то слышал этот голос, но он не мог бы сказать, где именно. Тщетно Роже пытался вспомнить, кому из его знакомых мог он принадлежать, ему ничего не приходило в голову. И тогда он решил оставить бесплодные попытки и прямо спросить у своего товарища по камере, кто он такой.

— Сударь, — сказал шевалье, — боюсь, что нам с вами суждено пробыть некоторое время вместе в одной камере, а потому, полагаю, нам следовало бы познакомиться, дабы знать, с кем каждый из нас имеет честь беседовать.

— Но вы-то сами, кто вы такой? — раздался голос в темноте.

— Я Роже Танкред д’Ангилем… по ошибке взятый под стражу, — ответил шевалье. — Вы совершенно правы, я должен был первый назвать себя. Но а кто же вы?

— Я, сударь? Я номер сто пятьдесят восьмой.

— Что значит "номер сто пятьдесят восьмой"?

— Этот номер заменяет мне имя и титул. Завтра вы тоже больше не будете именоваться "шевалье д’Ангилем", а станете номером сто пятьдесят девятым, сто шестидесятым, сто шестьдесят первым.

Роже вздрогнул при мысли, что, утратив свободу, он вдобавок утратит и свое имя, перестанет быть человеком и сделается всего лишь номером.

— Стало быть, вы здесь так давно, что уже успели позабыть свое настоящее имя?

— Нет, я его не забыл, но меня, пожалуй, накажут, если я его вспомню, — снова послышалось из темноты.

— Черт побери! До чего же вы осторожны, сударь! — воскликнул шевалье.

— Если бы вы, как я, просидели за решеткой десять лет, три месяца и пять дней, — отвечал невидимый собеседник, — ручаюсь, вы тоже стали бы проявлять осторожность.

— Десять лет! — вырвалось у Роже. — Десять лет, три месяца и пять дней! Да я бы лучше десять раз разбил себе голову о стену.

— Сударь, — послышалось из темноты, — разрешите мне не отвечать вам.

— А собственно, почему?

— Потому что великий наш король Людовик Четырнадцатый, да сохранит его Господь, волен называть нас по имени или, если ему заблагорассудится, присваивать нам номер и держать нас у себя в замке столько времени, сколько ему будет угодно.

— О, я узнал вас по этому ответу! — воскликнул Роже. — Чрезмерная осторожность выдала вас: вы граф д’Оли-барюс!

— Никакой я не граф д’Олибарюс! — крикнул невидимый собеседник. — Я заключенный номер сто пятьдесят восьмой.

В эту минуту в коридоре послышались шаги.

— Ах, вы меня погубили! — вскричал злополучный граф. — И губите уже вторично; в первый раз вы заговорили со мною в Фор-л’Евеке; когда комендант обнаружил, что вы пытались бежать, он, видимо, подумал, что я ваш сообщник, и меня перевели сюда. А теперь вы вторично заговорили со мной, и меня, конечно, отправят в одиночную камеру, откуда я уже никогда больше не выйду.

Стало слышно, как отпирают первую дверь.

— Однако, граф… — начал Роже.

— Замолчите, сударь, ради Бога, замолчите! Тише, ни слова больше! Я вас не знаю, я с вами никогда не разговаривал, я вас в жизни не видел.

И, завернувшись в одеяло, граф д’Олибарюс, уткнулся носом в стену.

Но злосчастный узник ошибся в своих мрачных предположениях: в камеру к ним пришли просто для того, чтобы поставить походную кровать для его товарища по заключению.

Такая забота доставила большое удовольствие д’Ангилему, он был бы и вовсе доволен своим положением, если бы мог прочесть письмо от Кретте, которое все время нащупывал в своем кармане; однако, пока расставляли кровать, стражники не отходили от него; впрочем, это продолжалось недолго, но когда они вышли из камеры, то унесли с собою свечу.

Шевалье уже решил, что избавился наконец от их присутствия, как вдруг один из надзирателей вернулся, притворил дверь и сказал:

— Кстати, вновь прибывший именуется отныне "заключенный номер сто шестьдесят девять".

— Черт побери! — пробормотал Роже. — Кажется, после графа д’Олибарюса в замок его величества прибыло уже десять новых жильцов.

И он улегся, утешая себя мыслью, что если Бастилия заполняется с такой быстротой, то ее старожилов вскоре начнут выставлять за дверь или же заведут общие камеры на восемь, а то и на десять человек; в первом случае это должно было привести к исполнению самого заветного желания Роже, а во втором — доставить ему, по крайней мере, хотя бы некоторое развлечение.

С этой приятной мыслью шевалье и уснул, сжимая в руке письмо маркиза де Кретте: он решил прочесть его, как только в его темницу проникнет первый солнечный луч.

Но человек — в несчастье, как и в счастье, — не может ничего заранее предугадать. Роже спал так крепко, как спят люди совершенно счастливые и всем довольные, и проснулся лишь поздно утром. Он только с трудом вспомнил, где находится. Вид графа д’Олибарюса, который, сидя на своем ложе, собственноручно пришивал кисточку к своему ночному колпаку, и вовсе сбил шевалье с толку; но, оглядевшись вокруг и порывшись в памяти, Роже сообразил наконец, что он в Бастилии.

Затем все подробности вчерашнего вечера всплыли у него в голове, и он припомнил, что сопровождавший его мушкетер незаметно сунул ему в руку письмо от Кретте, которое он до сих пор так и не сумел прочесть; вспомнил он, что заснул с этим письмом в руке, решив прочитать его на рассвете.

Роже вздрогнул при мысли, что мог потерять письмо; он поспешно принялся искать его и, к счастью, нашел у себя под подушкой.

Письмо от Кретте состояло из нескольких строк:

"Я знаю, что тебя переводят из Фор-л’Евека в Бастилию, и при помощи Кло-Рено (он, как ты знаешь, лейтенант серых мушкетеров) пересылаю тебе эту записку. Твоя жена пока еще не отыскалась; хоть я и боюсь привести тебя в отчаяние, все же не скрою: по-моему, она имеет прямое касательство к тому, что тебя заключили под стражу. Руаянкур в милости еще больше, чем когда-либо прежде, и по тому, как со мной разговаривали, когда я хлопотал о твоем освобождении, я убедился, что удар тебе нанесен именно оттуда. Утверждают, будто в твоих бумагах нашли написанную твоей рукой песенку, где высмеивалась госпожа де Ментенон; должно быть, это одна из тех песенок, которые ты нам пел в Сен-Жермене. Так что, сам понимаешь, только твоя жена могла совершить это мелкое предательство.

Вот почему мы ничего не в силах сделать для твоего освобождения. Постарайся бежать и мчись прямо ко мне. Для тебя уже приготовлены два или три костюма, они изменят твой облик; ты будешь скакать днем и ночью и уже через сутки очутишься за границей".

Письмо это как громом поразило Роже. Он и раньше предполагал, что его жена виновна перед ним, подозревал, что она ему неверна, но то, что она могла дойти до подобной низости и упрятать его в тюрьму, просто не умещалась у него в голове. И все же приходилось этому верить: ведь его арест, конечно, наделал много шуму. Трудно было предположить, что Сильвандир ничего не знала об аресте мужа, а если допустить, что она о нем знала, но не имела к этому отношения, то как можно объяснить, что она не поспешила в Париж и не начала хлопотать о его освобождении? Почему она до сих пор не прибегла к помощи друзей метра Буто и маркиза де Руаянкура? Почему не добивалась и не добилась свидания с мужем, хотя бы свидания при свидетелях, в чем женам редко отказывали? Нет, приходилось верить тому, о чем писал Кретте. Ведь не ошибся же он, когда предсказывал, что ждет шевалье в будущем, и он тем более мог оказаться прав теперь, когда речь шла о прошлом.

Роже порвал в мелкие клочья записку Кретте и бросил их в камин: надо сказать, что в Бастилии, начиная с третьего этажа, в камерах были устроены камины. Затем он встал с постели и принялся думать, как лучше и страшнее отомстить маркизу де Руаянкуру и Сильвандир.

Однако для того, чтобы отомстить, надо было прежде выйти на свободу, а Кретте, убедившись в том, что все его попытки освободить своего друга обречены на неудачу, написал Роже, чтобы тот рассчитывал только на самого себя. И шевалье понял, что должен придумать новый способ побега. Ведь ему чуть было не удалось бежать из Фор-л’Евека, и он не видел никаких причин, почему бы не попытаться бежать из Бастилии.

Правда, серьезной помехой для любой попытки бегства было присутствие в камере графа д’Олибарюса.

Роже несколько дней размышлял обо всем этом, но, сколько он ни думал, ему ничего не приходило в голову. Все это время его сосед держал себя крайне осторожно, никогда первым не вступал в разговор и отвечал д’Ангилему, лишь когда тот, обращаясь к нему, называл его не по имени, а номером сто пятьдесят восьмым.

Прошло три недели; шевалье все дни напролет ломал себе голову, изыскивая способ побега и проклиная трусость своего соседа по камере, который, едва только Роже заговаривал с ним на эту тему, грозил позвать часового. Несколько раз д’Ангилема охватывало свирепое желание задушить графа, а потом сказать, что тот умер от апоплексического удара; к счастью, он вовремя сдерживался, приберегая это последнее средство на крайний случай.

Мы уже говорили, что шевалье, несмотря на то что он был сильно озабочен, спал очень крепко; ему только недавно исполнился двадцать один год, а в таком возрасте на сон не жалуются. Тем не менее иногда ему по ночам казалось, будто он слышит какие-то неясные звуки, но он думал, что ему это только чудится.

А граф д’Олибарюс спал, видимо, еще крепче, чем Роже, ибо, когда шевалье пробуждался, граф почти всегда еще спал.

И вот однажды ночью, когда Роже никак не мог уснуть, потому что обдумывал зародившийся у него в голове план побега, и неподвижно лежал в постели, натянув одеяло на голову, мысленно взвешивая шансы на успех своего нового прожекта, ему почудилось, будто странный звук, который он уже не раз слышал, но думал, что это происходит не наяву, а во сне, возобновился; шевалье весь обратился в слух и вскоре понял, что этот неясный скрежещущий звук производит напильник, и доносится он с той стороны, где возле зарешеченного окна стояла кровать графа д’Олибарюса. Тоща, продолжая дышать ровно и даже стараясь делать это еще более размеренно и спокойно — так обычно дышит спящий человек, — шевалье приоткрыл один глаз и посмотрел туда, где было окно: несмотря на темную ночь, в окно все же проникало немного света, и поэтому оно казалось белесым пятном. Сначала Роже не мог ничего толком различить; но мало-помалу глаза его привыкли к мраку, и он увидел, что граф д’Олибарюс стоит на коленях в своей постели и перепиливает напильником прутья оконной решетки.

Вряд ли кто-нибудь удивился бы больше, чем удивился Роже. Он просто застыл от изумления, невольно притаив дыхание. Граф, больше не слыша дыхания соседа, тоже замер. Шевалье понял, что за ним следят, он пошевелился в постели, зевнул, потянулся, пробормотал несколько бессвязных слов, как человек, говоривший во сне, потом притих, притворяясь, будто снова заснул. Граф еще с минуту прислушивался; затем, когда Роже задышал ровно и мерно, опять принялся за работу.

Сомнений быть не могло: граф д’Олибарюс, этот столь робкий, столь боязливый, столь осторожный человек, в свою очередь готовил побег.

Роже твердо решил извлечь для себя пользу из этого неожиданного открытия.

Пробило четыре часа утра. Так как, судя по всему, побег не мог состояться в ту ночь, шевалье снова заснул.

Пробудившись, он увидел, что граф спокоен как всегда; Роже попытался вызвать его на разговор, но ему это не удалось, как не удавалось и прежде; д’Олибарюс даже громко пожаловался на свою горькую участь, сказав, что ему все время приходится сталкиваться с таким человеком, как д’Ангилем, который может бросить тень на любого и втянуть его в беду.

Жалобы графа звучали так натурально, что шевалье, переводя взгляд с оконной решетки на лицо своего соседа, почти поверил, что ему все привиделось во сне.

Прошел еще один день; хотя Роже не спускал глаз с графа, тот ни звуком, ни словом, ни жестом не выдал своей тайны; шевалье с нетерпением ждал ночи, наконец она наступила.

На сей раз Роже даже не сомкнул глаз, но старательно притворялся спящим. Граф тоже не шевелился, целых два часа он лежал, укрывшись с головою, стараясь дышать размеренно и ровно. Наконец, решив, что его сосед спит, граф сбросил одеяло, встал на колени и возобновил работу, которой занимался накануне ночью и, должно быть, в предыдущие ночи. Шевалье не мешал ему спокойно заниматься своим делом.

Часа в два ночи граф прервал работу, сполз с кровати и босиком подошел к камину. Потом придвинул скамеечку, влез на нее и что-то негромко сказал; однако, хотя говорил он очень тихо, Роже все же услышал слова:

— Завтра все будет готово.

Кто-то произнес в ответ две или три короткие фразы, однако они не достигли ушей Роже, он уловил лишь неясный шум и только. Д’Олибарюс ответил:

— Хорошо, до завтра.

Потом он опять прислушался. Из камина вновь донеслись какие-то жужжащие звуки, и граф сказал:

— Решено, в два часа.

Он осторожно поставил скамеечку на место, подошел к своей постели, лег и притворился спящим.

Шевалье, узнавший все, что ему надо было узнать, заснул на самом деле.

Следующий день прошел так же, как и предыдущий, граф и виду не показал, что побег намечен на ближайшую ночь, голос его ни разу не дрогнул, на лице ни разу не выступила краска, он ничем не выдавал своего нетерпения и вел себя как обычно: был молчалив, робок и осторожен. Роже, как мы видели, тоже недурно умел владеть собою, но теперь он испытывал истинное восхищение перед притворством этого человека, с которым его свел случай и который намного превосходил скрытностью его самого.

Наступил вечер. Оба узника улеглись. Однако шевалье лишь сделал вид, будто раздевается, а на самом деле одежды не снял. Граф со своей стороны, без сомнения, поступил так же. Вскоре оба уже громко храпели, и храпели они тем более старательно, что ни тот, ни другой не думал спать.

Около полуночи граф сел в постели, затем стал на колени и принялся перепиливать последний прут решетки. Это заняло у него около часа. Затем он сполз с кровати, подошел к камину, влез на скамеечку и сказал:

— Все готово.

Ему что-то ответили, но что именно, Роже и на сей раз не разобрал; ответ, видимо, вполне удовлетворил графа, потому что он сказал только:

— Хорошо! Очень хорошо!

Затем он слез со скамеечки и лег в постель.

Прошло еще полчаса.

Тоща граф поднялся, осторожно подошел к двери, прислушался и, убедившись, что вокруг царит полная тишина, с минуту простоял неподвижно, как будто о чем-то задумался, потом на цыпочках подошел к кровати Роже: двигался он так бесшумно, что шевалье даже не различал звука его шагов.

Роже вдруг пришло в голову, что д’Олибарюс задумал его убить и таким способом избавиться от нежелательного свидетеля, и поэтому он весь напрягся, хотя был уверен, что и безоружный без труда справится со стариком, который мог быть вооружен разве что ножом, стилетом или кинжалом; он приготовился схватить соседа за руку, когда тот замахнется.

Но граф не замахнулся, он только протянул руку и тронул шевалье за плечо. В тот же миг Роже вскочил на ноги и остановился перед ним. Д’Олибарюс невольно попятился.

— Тише! — негромко произнес он.

— Извольте, любезный граф, тем более что мне все известно, — ответил Роже.

— Что именно вам известно?

— Вот уже три ночи я не сплю и глаз с вас не спускаю, вернее, прислушиваюсь к каждому вашему движению.

— Стало быть, вы догадались, в чем дело?

— Еще бы! И я готов.

— Тоща одевайтесь.

— А я уже одет.

— Тем лучше!

— Теперь вы сами видите, что напрасно обижали меня, боясь мне довериться.

— Вы еще так молоды!

— Да, но решимости и мужества мне не занимать.

— Я это знаю и потому решил предупредить вас именно тоща, когда вы будете нуждаться только в двух этих своих качествах. Час настал, готовьтесь.

— Я готов! Что нужно делать?

— Как вы уже заметили, мне удалось войти в сношения с двумя узниками из той камеры, что над нами: один из них мой друг, мы собирались вместе бежать из Фор-л’Евека, но после вашего неудачного побега нас обоих перевели в Бастилию; по счастью, нас тут разделяет только потолок, и нам удалось установить друг с другом связь через каминную трубу. У нас был всего один напильник на двоих, и каждый перепилил прутья решетки на окне своей камеры. Соседи спустят нам сверху веревку — они смастерили ее из простыней и одеял, — мы прибавим к ней полосы из своих простыней и одеял, потом они втянут веревку к себе и привяжут ее к пруту решетки, который они намеренно не перепилили; окна в наших камерах расположены одно над другим, и мы все четверо спустимся по этой веревке: они — из своего окна, а мы — из нашего.

— Превосходно.

— Стало быть, план вам нравится?

— Конечно. А теперь, любезный граф, раз уж нам предстоит бежать вместе, скажите мне откровенно, почему вы очутились в Бастилии?

— Вам это непременно хочется знать?

— Да, и мною движет не просто любопытство, — ответил Роже. — По тяжести вашего проступка я смогу судить о тяжести моего собственного; вы провели в темнице десять лет, и я буду приблизительно знать, сколько лет король собирался продержать меня на своем иждивении.

— Хорошо, я отвечу вам: я имел неосторожность сказать…

— Вы имели неосторожность сказать?.. — повторил шевалье.

— Что король… — продолжал граф, понижая голос.

— Что король?..

— Стал настолько слеп…

— Настолько слеп…

— Настолько слеп, что смотрит теперь на все сквозь очки госпожи де Ментенон.

— Как! — вырвалось у Роже. — И только из-за этого вы уже целых десять лет…

— Тише, тише!

— Вы уже целых десять лет томитесь в заключении из-за нескольких этих слов?

— Десять лет, три месяца и пять дней.

— Господи Боже! Но в таком случае мне пришлось бы пробыть за решеткой всю жизнь.

— А что вы такое натворили?

— Я? Я сочинил одну или две песенки, высмеивающие госпожу де Ментенон.

— И это стало известно властям?

— Видимо, моя жена передала им листки…

— Написанное вашей рукой?

— Вот именно.

— Тоща, любезный друг, радуйтесь, что вам представился случай бежать, ибо, как вы только что сами изволили заметить, вас могут держать в заточении до конца вашей жизни.

— Или до конца их жизни.

— Ну а это может тянуться еще очень долго, — подхватил граф, — ведь себялюбцы живут до ста пятидесяти лет, как попугаи. Но внимание: вот и наша веревка ползет вниз!

С этими словами граф подошел к камину: из его трубы свисал конец простыни. Оба узника принялись рвать на длинные полосы свои одеяла и простыни, а затем привязывать их одну за другой к спущенной сверху простыне; когда с этим было покончено, заключенные с верхнего этажа подтянули к себе самодельную веревку.

После этого граф направился к окну и с помощью Роже вытащил из решетки два железных прута; они едва держались, и когда их вынули, образовалось отверстие, достаточно широкое для того, чтобы в него мог пролезть человек.

Было решено, что граф начнет спускаться первый, а шевалье — за ним.

В ожидании они уселись на свои кровати: оба были наготове.

Слышно было, как шуршит ползущая вниз веревка.

Потом они увидели какую-то неясную тень: это спускался один из заключенных с верхнего этажа. Он благополучно достиг земли и теперь ждал своих товарищей.

За ним спустился его сосед по камере, он также благополучно достиг земли и присоединился к первому беглецу.

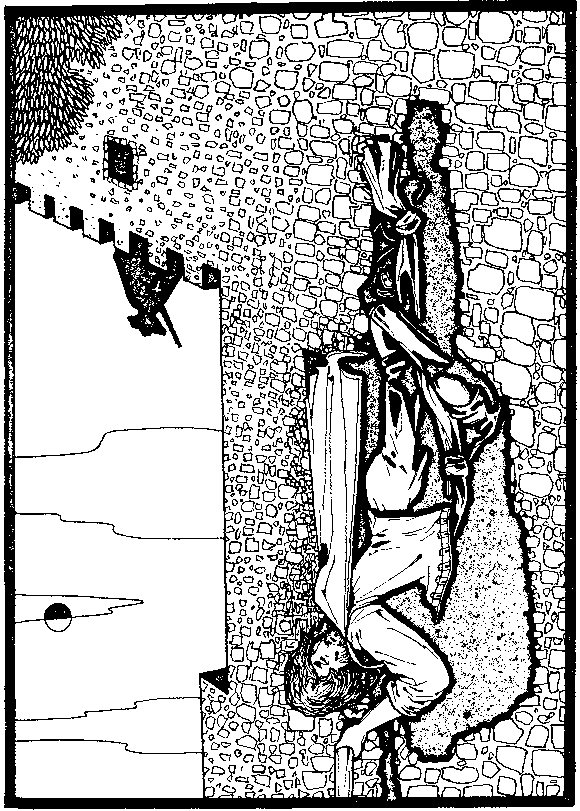

Наступил черед графа, ему тоже удалось без помех достичь земли. Последним спускался шевалье, он также вскоре присоединился к остальным.

Шагах в двадцати от того места, где очутились беглецы, взад и вперед прохаживался часовой: он то поворачивался к ним спиною, то шел навстречу. Беглецам, чтобы спастись, надо было незаметно проскользнуть шагах в десяти от него, спрыгнуть с крепостной стены в ров, преодолеть его вплавь и взобраться на противоположный откос, соскользнуть оттуда на какой-нибудь невысокий дом в Сент-Антуанском предместье, а затем убегать по крышам и водосточным трубам. Таким образом, у них была полная возможность раз двадцать свернуть себе шею.

Тем не менее все дружно решили, что, как только часовой повернется к ним спиною, все четверо бросятся вперед, полагаясь на судьбу, а затем уже кинутся врассыпную. Так они и поступили. Солдат проделал свой обычный путь, потом повернулся спиной к беглецам. И в тот же миг они устремились прямо ко рву.

Роже услышал возглас часового: "Кто идет?" — и увидел короткую ослепительную вспышку огня, раздался оглушительный выстрел, и к ногам шевалье рухнул кто-то из товарищей; в ту же секунду его что-то обожгло, у него было такое ощущение, как будто его огрели по боку кнутом, и он понял, что ранен; несмотря на это, он кинулся в ров и поплыл к противоположному берегу.

Между тем в Бастилии поднялась тревога. В окнах появился свет, заметались тени с факелами в руках, солдаты кричали: "К оружию! К оружию!"

Роже все еще плыл, из-за холодной воды он почти не чувствовал боли и достиг берега, думая, что ранен легко; но, едва ступив на откос, он почувствовал, что силы оставляют его. Собрав всю свою волю, он стал карабкаться вверх, хватаясь руками за дерн: ему казалось, что небо внезапно приобрело кроваво-красный цвет, в ушах у него звенело, как будто рядом били в колокола. Он хотел крикнуть, позвать на помощь, но крик застрял у него в горле. Тоща он приподнялся, судорожно взмахнул руками в воздухе, сделал еще одно отчаянное усилие продвинуться вперед, на которое ушли его последние силы, и лишился чувств.

Два других беглеца продолжали свой путь; как мы уже говорили, они заранее условились, что каждый будет думать только о себе.

Назад: XXI О ТОМ, КАК КОРОЛЬ ПОЗАБЫЛ ИСПРАВИТЬ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ, ДОПУЩЕННУЮ В ОТНОШЕНИИ ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМА, И О ТОМ, ЧТО ИЗ ЭТОГО ВОСПОСЛЕДОВАЛО

Дальше: XXIII О ТОМ, КАК ШЕВАЛЬЕ Д’АНГИЛЕМА ПЕРЕВЕЗЛИ ИЗ БАСТИЛИИ В ЗАМОК В ШАЛОН-СЮР-СОН, И О ТОМ, КАК ОН СОВЕРШИЛ ЭТОТ ПЕРЕЕЗД В ОБЩЕСТВЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО ОФИЦЕРА С ВЕСЬМА ВЕСЕЛЫМ НРАВОМ