Книга: А. Дюма - Собрание сочинений. Том 17. Бастард де Молеон 1994.

Назад: ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Дальше: XVI КАКИМ ОБРАЗОМ АЖЕНОР ПОТЕРЯЛ МЕЧ, А КАВЕРЛЭ — КОШЕЛЕК

VIII

ТЮРЬМА СЛАВНОГО КОННЕТАБЛЯ

Тем временем Дюгеклена перевезли в Бордо, резиденцию принца Уэльского, и он убедился, что обходятся с ним с величайшим почтением, хотя и как с пленником, за которым неотступно следят. В замке, куда его заточили, распоряжались управляющий и смотритель. Сотня солдат несла охрану, никого не пропуская к коннетаблю.

И все-таки самые высокопоставленные офицеры английской армии считали за честь нанести визит пленнику. Джон Чандос, сир д’Альбре и важные сеньоры Гиени добились разрешения обедать, а часто и ужинать вместе с Дюгекленом, который, будучи славным сотрапезником и весельчаком, чудесно их принимал; чтобы хорошо их угостить, он занимал деньги у ростовщиков Бордо под свои поместья в Бретани.

Постепенно коннетабль усыпил недоверчивость гарнизона замка. Казалось, ему нравится находиться в тюрьме, и он не обнаруживает ни малейшего желания оказаться на свободе.

Когда его навещал принц Уэльский, то Дюгеклен, смеясь, заговаривал с ним о выкупе.

— Выкуп собирают, ваша светлость, потерпите немного, — шутил он.

Принц в ответ делился с ним своими заботами. Дюгеклен с присущей ему откровенностью упрекал принца за то, что тот поставил свой гений и свою силу на службу такому вредному делу, как поддержка дона Педро.

— Каким образом рыцарь с вашим положением и вашими заслугами мог опуститься до того, чтобы защищать этого вора, убийцу, этого коронованного вероотступника? — спрашивал Дюгеклен.

— Из-за государственных интересов, — отвечал принц.

— И желания не давать покоя Франции, так ведь? — допытывался коннетабль.

— Ах, мессир Бертран, не заставляйте меня говорить о политике, — просил принц.

И оба смеялись.

Иногда герцогиня, жена принца Уэльского, посылала Бертрану напитки, подарки, сделанные своими руками, и эти трогательные знаки внимания скрашивали пленнику пребывание в крепости.

Однако рядом с ним не было никого, кому он мог бы доверить свои горести, а они были велики. Он видел, что время уходит, чувствовал, что его собранная с огромными трудностями армия с каждым днем редеет, и поэтому гораздо сложнее будет ее собрать, коща это потребуется.

Почти на его глазах развертывалась картина пленения его боевых товарищей — тысячи двухсот офицеров и солдат, взятых при Наваррете, — этого ядра непобедимого войска; они, получив свободу, станут с упорством собирать остатки той великой мощи, что в один день была раздавлена неожиданным поражением.

Часто он думал о короле Франции, которому в это время, вероятно, приходилось очень нелегко. Из глубины своей мрачной тюрьмы он видел, как его дорогой и почитаемый король, опустив голову, прохаживается под шпалерами сада дворца Сен-Поль, то впадая в отчаяние, то надеясь, и шепчет, подобно Августу: «Бертран! Верни мне мои легионы!»

А в это время, прибавлял Дюгеклен в своих внутренних монологах, Францию захлестывает лавина наемных отрядов, всех этих каверлэ, смельчаков, которые, подобно саранче, пожирают остатки скудной жатвы.

Потом Дюгеклен мысленно обращался к Испании и раздумывал о подлых обманах дона Педро, о жалком положении Энрике, навсегда свергнутого с трона, к которому только лишь прикоснулся. И тогда коннетаблю трудно было сдержаться, и он обвинял в трусливой лени этого графа, который, вместо того чтобы упорно продолжать свое дело, посвятив ему свою судьбу, свою жизнь, и поднять половину христианского мира против неверных испанцев, связанных с доном Педро, вероятно, недостойно выпрашивал себе кусок хлеба у какого-нибудь безродного сеньора.

Когда этот поток мыслей переполнял душу славного коннетабля, тюрьма представлялась ему невыносимой; он смотрел на железные решетки, словно Самсон на петли ворот в Газе, и чувствовал в себе силу унести на своих плечах целую стену.

Но осторожность быстро подсказала ему, что не следует выдавать своих чувств, и, поскольку бретонская честность соединялась у Бертрана с нормандской хитростью, поскольку он был одновременно умным и сильным, коннетабль никогда не был столь безудержно веселым, никогда не жил так шумно, как в часы отчаяния и тоски.

Вот почему он обманул даже самых хитрых из англичан.

Однако верховные правители Англии вели за коннетаблем строжайшее наблюдение. Будучи слишком гордым, чтобы пожаловаться, коннетабль терялся в догадках, кому или чему он обязан строгостям, доходившим до того, что перехватывались письма, которые присылались ему из Франции.

Английский двор считал взятие в плен Дюгеклена одним из важнейших последствий победы при Наваррете.

Коннетабль, действительно, был единственной серьезной помехой, которую англичане, ведомые таким героем, как принц Уэльский, могли встретить в Испании.

Король Эдуард, которому настойчиво это внушали, хотел постепенно распространить свою власть на эту страну, опустошенную гражданской войной. Он прекрасно понимал, что дона Педро, союзника мавров, рано или поздно свергнут, что побежденного дона Энрике убьют и больше не останется претендентов на трон обеих Кастилий, и те станут легкой добычей победоносной армии принца Уэльского.

Но, окажись Бертран на свободе, все сложилось бы иначе: он мог бы вернуться в Испанию, отвоевать потерянное в битве при Наваррете, изгнать англичан и дона Педро, навсегда посадить на трон Энрике де Трастамаре, и с планом покорения Испании, который уже пять лет заботил королевский совет Англии, было бы покончено.

Эдуард оценивал людей не столь по-рыцарски, как его сын. Он предполагал, что коннетабль может бежать, а если ему не удастся сбежать, то его могут похитить; даже плененный, закованный в цепи, бессильный, он, находясь в четырех стенах, мог дать умный совет, предложить удачный план вторжения, вдохнуть надежду в поверженных противников.

Поэтому Эдуард приставил к Дюгеклену двух неподкупных стражей — управляющего замком и тюремщика, которые подчинялись только власти королевского совета Англии.

Эдуард не сообщил принцу Уэльскому, в высшей степени благородному и честному человеку, о тайных замыслах своих советников. Он боялся, что великодушный принц им воспротивится.

Дело в том, что английский монарх вовсе не намеревался отдавать пленника за выкуп и надеялся, выиграв время, вырвать его из рук принца Уэльского, привезти в Лондон, где тюремная башня, как казалось монарху, будет более надежным хранилищем удобного сокровища, чем замок в Бордо.

Разумеется, принц Уэльский, если бы он знал о таком решении, отпустил бы Дюгеклена на свободу, не дожидаясь на то официального приказа. Поэтому в Лондоне выжидали, когда дела Испании поправятся и дон Педро, хотя бы внешне, укрепится на троне — Франции при этом нельзя было дать оправиться, — чтобы внезапным государственным решением, приказом большого совета, вызвать в Лондон принца вместе с его пленником.

Итак, английский монарх ждал благоприятного момента.

Дюгеклен же не чувствовал грозы. Он доверчиво жил под дланью, которую считал всесильной, своего победителя при Наваррете.

Но вот, свет, которого так страстно жаждал прославленный пленник, озарил решетки его комнаты. Сир де Лаваль привез в Бордо выкуп. Этот благородный бретонец уведомил о своих намерениях и своей миссии принца Уэльского.

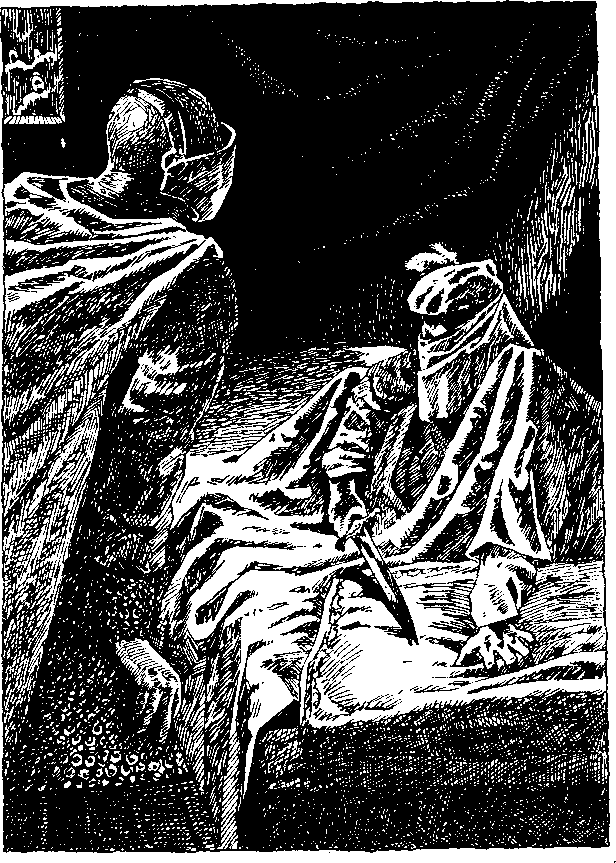

Был полдень. Косые лучи солнца проникали в комнату коннетабля, который сидел в одиночестве и с грустью смотрел, как они все меньше и меньше освещают голую стену.

Зазвучали фанфары, забили барабаны, и коннетабль понял, что к нему явилась знатная особа.

В комнату с непокрытой головой вошел улыбающийся принц Уэльский.

— В чем дело, сир коннетабль? — спросил он, пока Дюгеклен приветствовал его, преклонив колено. — Вы не желаете выйти на солнце? Оно такое прекрасное сегодня.

— Видите ли, ваша светлость, мне больше нравится пение соловьев в родном краю, нежели писк мышей в Бордо, — возразил Дюгеклен. — Но человек не может роптать на то, что делает Бог.

— Совсем наоборот, сир коннетабль, иногда Бог предполагает, а человек располагает. Вам известны новости из Бретани?

— Нет, ваша светлость, — ответил Бертран взволнованным голосом, потому что милое имя родины всколыхнуло в его сердце и тревогу и радость.

— Так вот, сир коннетабль, скоро вы будете свободны, деньги привезли.

Сообщив эту новость, принц пожал изумленному Бертрану руку, и, улыбаясь, вышел.

— Господин управляющий, — за дверью обратился он к офицеру, которому была поручена охрана пленника, — извольте пропустить к коннетаблю друга, который привез ему из Франции деньги.

Отдав этот приказ, принц уехал из замка.

Мрачный и озабоченный управляющий остался один на один с коннетаблем.

Неожиданный приезд де Лаваля разрушил все замыслы королевского совета Англии, и, несмотря ни на что, Дюгеклен должен был быть освобожден.

Без специального приказа короля Эдуарда управляющий не мог нарушить волю принца Уэльского, а этот приказ не поступал.

Однако управляющий знал о тайных намерениях королевского совета Англии, понимал, что освобождение коннетабля станет источником несчастий для его родины и огорчит короля Эдуарда. Поэтому он решил попытаться самостоятельно сделать то, чего еще не успело сделать английское правительство, потому что Молеон быстро исполнил свою миссию, а бретонцы с таким же воодушевлением спешили освободить своего героя.

Вот почему управляющий, вместо того чтобы отдать смотрителю приказ пропустить де Лаваля, как ему повелел принц Уэльский, пришел побеседовать с коннетаблем.

— Теперь вы свободны, господин коннетабль, — сказал он, — а потерять вас будет для нас истинным горем.

Дюгеклен улыбнулся.

— Почему же? — спросил он, насмешливо глядя на управляющего.

— Потому что, мессир Бертран, для простого рыцаря, вроде меня, величайшая честь — охранять столь могучего воина, как вы.

— Полно! — воскликнул коннетабль с присущей ему жизнерадостностью. — Я из тех людей, что в итоге сражений вечно попадают в плен. Я непременно снова стану пленником принца, и тогда вы опять будете сторожить меня, ибо, клянусь вам, охраняете вы надежно.

— Мне остается одно утешение, — вздохнул управляющий.

— Какое?

— У меня под стражей тысяча двести ваших товарищей, пленных бретонцев… С ними я и буду вспоминать вас.

Дюгеклен почувствовал, что радость покидает его при мысли об остающихся в плену друзьях, тогда как он, избавившись от рабства, вновь увидит солнце родины.

— Эти достойные воины будут огорчены вашим отъездом, — прибавил управляющий, — но я, благодаря моей доброй службе, скрашу им тоску плена.

Бертран снова вздохнул и на сей раз принялся молчаливо расхаживать взад-вперед по каменным плитам пола.

— Вот оно — прекрасное преимущество гениальности и достоинства! — продолжал управляющий. — Благодаря своим заслугам один человек стоит тысячи двухсот.

— Как это понимать? — спросил Бертран.

— Я хочу сказать мессир, что суммы, привезенной сиром де Лавалем за ваше освобождение, хватит на то, чтобы выкупить тысячу двести ваших товарищей.

— Истинная правда! — пробормотал коннетабль, еще глубже задумавшись и помрачнев.

— Впервые я воочию вижу человека, который может стоить целой армии, — разглагольствовал англичанин. — Ведь ваши тысяча двести бретонцев, сеньор коннетабль, настоящая армия, и они самостоятельно могут вести кампанию. Клянусь святым Георгием, мессир, будь я на вашем месте и имей столько денег, я вышел бы отсюда только как прославленный полководец во главе своих тысячи двухсот солдат.

«Этот славный человек указывает, в чем мой долг, — думал Дюгеклен. — В самом деле, несправедливо, чтобы один человек, созданный, подобно другим людям, из плоти и костей, обходился своей стране столь же дорого, как тысяча двести храбрых и честных христиан».

Комендант внимательно наблюдал, как действуют на коннетабля его намеки.

— Так! — вдруг воскликнул Бертран. — Вы полагаете, что выкуп за бретонцев не превысит семидесяти тысяч флоринов?

— Я уверен в этом, сеньор коннетабль.

— И что принц, получив эти деньги, освободит их?

— Не торгуясь…

— Вы ручаетесь?

— Ручаюсь моей честью и моей жизнью, — ответил управляющий, дрожа от радости.

— Прекрасно, я прошу вас впустить сюда сира де Лаваля, моего соотечественника и друга. Прикажите также моему писцу подняться сюда со всем необходимым, чтобы по форме составить расписку.

Управляющий не терял времени; он был так рад, что забыл о полученном приказе — допускать к пленнику только англичан и наваррцев, его смертельных врагов.

Он передал удивленному тюремщику приказ Бертрана и побежал сообщить обо всем принцу Уэльскому.

IX

ВЫКУП

Бордо шумел и волновался из-за приезда сира де Лаваля с четырьмя груженными золотом мулами и пятью десятками вооруженных всадников, несущих знамена Франции и Бретани. Значительная толпа следовала за внушительным отрядом, и на лицах можно было прочесть то тревогу и досаду, если это был англичанин, то радость и ликование, если это был гасконец или француз.

Сир де Лаваль на ходу принимал поздравления одних и глухие проклятия других. Но держался он спокойно и невозмутимо; с открытым забралом ехал во главе отряда, вслед за трубачами, положив левую руку на рукоятку кинжала, а в правой держа поводья крепкого черного коня; рассекая волны любопытствующей толпы, не ускорял и не замедлял, несмотря на все препятствия, ход своего коня.

Он подъехал к замку, где содержался Дюгеклен, спешился, отдал коня оруженосцам и приказал погонщикам снять четыре сундука с деньгами.

Пока погонщики сгружали эти четыре тяжелые ноши, а зеваки алчно глазели на отряд, какой-то рыцарь с закрытым забралом — цвета его были неизвестны, девиза у него не было — подошел к сиру де Лавалю и обратился к нему на чистом французском языке.

— Мессир, сейчас вы будете иметь счастье увидеть знаменитого пленника и еще большее счастье освободить его, ибо вы уведете его в окружении ваших храбрых солдат, а мне, одному из добрых друзей коннетабля, наверное, не представится возможность сказать ему несколько слов. Не соблаговолите ли вы взять меня с собой в замок?

— Господин рыцарь, ваш голос приятно ласкает мой слух, вы же говорите на языке моей родины, — ответил сир де Лаваль, — но я не знаю вас, и если меня спросят, как вас зовут, мне предстоит солгать…

— Вы ответите, что я бастард де Молеон, — сказал незнакомец.

— Но вы не бастард де Молеон, — возразил де Лаваль. — Сир де Молеон покинул нас, спеша в Испанию.

— Я пришел от него, мессир, не отказывайте мне, я должен сказать коннетаблю одно слово, всего одно…

— Тоща скажите это слово мне, я передам его коннетаблю.

— Я могу сказать его только коннетаблю, и он поймет меня лишь тогда, когда я открою свое лицо. Умоляю вас, сир де Лаваль, не отказывайте мне во имя чести Франции, одним из самых ревностных защитников которой — клянусь вам Богом! — я являюсь.

— Я верю вам, мессир, — сказал де Лаваль, — хотя вы оказываете мне не слишком много доверия… А ведь вам известно, кто я такой, — прибавил он с чувством уязвленной гордости.

— Когда вы узнаете, кто я такой, сир де Лаваль, вы будете говорить со мной другим тоном… Вот уже три дня, как я нахожусь в Бордо и пытаюсь проникнуть к коннетаблю, но ни золото, ни хитрость не принесли мне удачи.

— Вы не внушаете мне доверия, — возразил сир де Лаваль, — и ради вас я не стану обременять ложью мою совесть. Кстати, зачем вам проникать в замок к коннетаблю, который через десять минут выйдет сюда? Через десять минут он будет здесь, на том месте, где вы стоите, и вы скажете ему ваше столь важное слово…

Незнакомец явно заволновался.

— Прежде всего я не разделяю вашей уверенности, — сказал он, — и не считаю коннетабля свободным. Что-то подсказывает мне, что его освобождение столкнется с большими, чем вы предполагаете, трудностями, и, кстати, вполне допуская, что он выйдет через десять минут, я, сир де Лаваль, хотел бы провести эти минуты в дороге. Тем самым я избежал бы задержек, что связаны с церемонией освобождения: визита к принцу Уэльскому, выражения благодарности управляющему, прощального пира. Я снова прошу вас взять меня с собой… я могу быть вам полезен.

В эту секунду незнакомца прервал начальник тюрьмы, который появился на пороге и пригласил сира де Лаваля подняться в башню замка.

Де Лаваль с неожиданной резкостью простился со своим просителем.

Неизвестный рыцарь — казалось, что под доспехами он вздрогнул — встал у столба, позади солдат, и ждал, словно еще на что-то надеясь, до тех пор, пока последний сундук не исчез в воротах замка.

В то время как сир де Лаваль поднимался по лестнице, можно было видеть, что по открытой галерее, соединявшей два крыла замка, прошел принц Уэльский; впереди него шел начальник тюрьмы, а позади — Чандос и несколько офицеров.

Победитель в битве при Наваррете направлялся с последним визитом к Дюгеклену.

Простолюдины приветствовали принца Уэльского криками «Ура!» и «Да здравствует святой Георгий!»

Французские трубачи заиграли в честь героя, который учтиво им поклонился.

Потом ворота закрыли, и вся толпа, сгрудившись у лестницы, с громким ропотом стала ждать выхода коннетабля.

Бретонским солдатам, скоро предстояло увидеть своего великого командира, и сердца их сильно бились; все они отдали бы жизнь, чтобы завоевать ему свободу.

Однако прошло полчаса: нетерпение собравшихся бретонцев перерастало в тревогу.

Неизвестный рыцарь правой рукой разорвал перчатку на левой руке.

Тут на открытой галерее появился Чандос, оживленно беседующий с офицерами, которые, казалось, были чем-то удивлены, даже ошеломлены.

Когда дверь в башню снова открылась, то все увидели не героя, оказавшегося на свободе, а бледного, растерянного, дрожавшего от волнения сира де Лаваля, который кого-то высматривал в толпе.

К нему подбежали несколько офицеров-бретонцев.

— Ну что там? — с тревогой спросили они.

— О, великое бедствие, странное дело, — ответил де Лаваль. — Но где же незнакомец, этот пророк несчастья?

— Я здесь, — ответил таинственный рыцарь. — Я ждал вас.

— Вы по-прежнему желаете видеть коннетабля?

— Больше, чем раньше!

— Хорошо! Торопитесь, ведь через десять минут будет слишком поздно. Пойдемте! Коннетабль уже не освободится из плена.

— Это мы еще посмотрим, — возразил незнакомец, легко поднимаясь по ступеням за де Лавалем, который тянул его за руку.

Начальник тюрьмы с улыбкой распахнул перед ними дверь, а вся собравшаяся толпа на тысячу разных ладов принялась обсуждать событие, которое задержало освобождение коннетабля.

— Спокойно! — тихо приказал командир бретонцев своим солдатам. — Держать мечи наготове и смотреть в оба!

X

КАКИМ ОБРАЗОМ УПРАВЛЯЮЩИЙ ЗАМКА, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ОТПУСТИТЬ ОДНОГО ПЛЕННИКА, ОСВОБОДИЛ ЦЕЛУЮ АРМИЮ

Англичанин не ошибся, он хорошо изучил своего пленника.

Едва сиру де Лавалю разрешили войти в замок и он обнял коннетабля, едва прошли эти первые мгновения взаимной радости, как коннетабль, рассматривая сундуки, которые погонщики мулов внесли на площадку перед комнатой, воскликнул:

— О, мой дорогой друг, сколько же здесь денег!

— Никогда нам не удавалось так легко собрать подать, — ответил сир де Лаваль, который, гордясь своим соотечественником, не знал, как еще засвидетельствовать ему свое уважение и свою дружбу.

— Значит, пришлось обобрать моих славных бретонцев, и вас в первую очередь, — заметил коннетабль.

— Надо было видеть, как монеты дождем сыпались в мешки сборщиков! — воскликнул сир де Лаваль, довольный тем, что его восторг не нравится англичанину — управляющему замка, который вернулся от принца Уэльского и невозмутимо слушал их разговор.

— Семьдесят тысяч флоринов золотом, огромная сумма! — снова изумился коннетабль.

— Сумма огромная, когда ее собираешь, и маленькая, когда она собрана и ее надо отдать…

— Друг мой, — перебил его Дюгеклен, — садитесь, прошу вас. Вы знаете, что здесь, в плену, находится вместе со мной тысяча двести наших соотечественников.

— Увы, да, знаю.

— Так вот! Я нашел способ вернуть им свободу. Ведь они попали в плен по моей вине, и сегодня я ее искуплю.

— Каким образом? — с удивлением спросил сир де Лаваль.

— Мессир управляющий, не окажете ли вы мне одолжение вызвать сюда писца?

— Он ждет у дверей ваших приказаний, сир коннетабль, — ответил англичанин.

— Пусть войдет.

Комендант три раза топнул ногой; начальник тюрьмы ввел писца, который, несомненно предупрежденный заранее, приготовил пергамент, перо, чернила, и держал свободной правую руку.

— Запишите то, что я сейчас вам скажу, друг мой, — обратился к нему коннетабль.

— Я жду, ваша светлость.

— Пишите:

«Мы, Бертран Дюгеклен, коннетабль Франции и Кастилии, граф дорийский, настоящим извещаем о великом нашем раскаянии в том, что в приступе безрассудной гордыни мы приравняли выкуп за себя к цене тысячи двухсот добрых христиан и храбрых рыцарей, которые, разумеется, стоят больше нас».

Здесь славный коннетабль прервал себя, не обращая внимания на то, как отразилось на лицах присутствующих это вступление.

Писец точно записал его слова.

«Мы смиренно просим прощения у Бога и наших братьев, — продолжал диктовать Дюгеклен, — и во искупление нашего безрассудства внесем семьдесят тысяч флоринов как выкуп за тысячу двести пленных, взятых его светлостью, принцем Уэльским в недоброй памяти битве при Наваррете».

— Вы же рискуете вашим состоянием! — воскликнул сир де Лаваль. — Подобное злоупотребление великодушием, сеньор коннетабль, недопустимо.

— Нет, мой друг, мое состояние уже растрачено, и я не могу обречь госпожу Тифанию на нищету. Она и без этого слишком от меня натерпелась.

— Так что же вы делаете?

— Принадлежат ли мне деньги, которые вы привезли?

— Разумеется, но…

— Молчите… Если они мои, то я вправе ими распоряжаться. Господин писец, диктую:

«Я отдаю в качестве выкупа семьдесят тысяч флоринов, которые мне доставил сир де Лаваль».

— Но, значит, сеньор коннетабль, вы остаетесь пленником! — испуганно вскричал де Лаваль.

— Но пленником, увенчанным бессмертной славой! — воскликнул управляющий замка.

— Это невозможно, рассудите сами, — продолжал де Лаваль.

— Все? — обратился коннетабль к писцу.

— Да, ваша светлость.

— Дайте я подпишу.

Коннетабль взял перо и быстро поставил свое имя на бумаге.

В эту минуту звуки фанфар возвестили о приходе принца Уэльского.

Управляющий замка уже выхватил из рук писца пергамент.

Увидев английского принца, сир де Лаваль подбежал к нему и преклонил колено.

— Ваша светлость, я привез выкуп за господина коннетабля, — сказал он. — Согласны ли вы принять деньги?

— Согласно данному мной слову и от чистого сердца, — ответил принц.

— Эти деньги, ваша светлость, принадлежат вам, — настаивал де Лаваль, — примите их.

— Погодите, — возразил управляющий замка. — Его светлость не знает о том, что здесь произошло… Пусть он сам прочтет документ.

— И отменит его! — воскликнул Лаваль.

— И прикажет его исполнить, — возразил коннетабль.

Принц пробежал глазами пергамент и с восхищением воскликнул:

— Вот истинно благородный поступок! Как бы мне хотелось совершить подобное!

— Вам это ни к чему, ваша светлость, — ответил Дюгеклен. — Ведь вы победитель.

— Значит, ваша светлость не будет удерживать коннетабля? — спросил де Лаваль.

— Нет, разумеется, если он желает ехать, — ответил принц.

— Ноя хочу остаться, Лаваль, должен остаться… Спросите у этих господ, что они думают на сей счет.

Чандос, Альбре и другие рыцари громко выражали свое восхищение.

— Ну что ж! — сказал принц. — Пусть пересчитают деньги, а вы, господа, отпустите на свободу пленных бретонцев.

Именно в эту минуту, когда английские командиры вышли из комнаты, де Лаваль, полуобезумев от горя, вспомнил зловещее пророчество неизвестного рыцаря и выбежал из замка, чтобы призвать его на помощь.

Когда де Лаваль вернулся вместе с незнакомцем, английский офицер уже проводил в замке перекличку пленных, сундуки стояли пустыми, а золотые монеты были сложены стопками.

— Теперь скажите коннетаблю то, что вы хотели ему сказать, — шепнул он на ухо рыцарю (принц тем временем дружески беседовал с Дюгекленом), — и, поскольку вы обладаете такой силой, магической или природной, убедите его отдать деньги в качестве выкупа за себя, а не за других.

Незнакомец вздрогнул. Он прошел несколько шагов вперед, и его золотые шпоры зазвенели на каменном полу.

Принц обернулся на звук.

— Кто этот рыцарь? — спросил управляющий замка.

— Мой спутник, — ответил де Лаваль.

— Тоща пусть он откроет забрало и пожалует с миром, — сказал принц.

— Ваша светлость, — обратился к нему незнакомец (услышав его голос, Дюгеклен тоже вздрогнул), — я дал обет не открывать моего лица, позвольте мне его не нарушать.

— Будь по-вашему, господин рыцарь, но ведь вы не скроете свое имя от коннетабля.

— Для него, как и для всех, ваша светлость.

— В таком случае вы должны покинуть замок, потому что у меня приказ пропускать только людей мне известных, — сказал управляющий.

Рыцарь поклонился, словно желая показать, что он не намерен нарушать приказ.

— Пленные свободны, — войдя в зал, объявил Чандос.

— Прощай, Лаваль, прощай! — с замиранием сердца воскликнул коннетабль; это не ускользнуло от де Лаваля, потому что он, сжав руки Бертрана, умолял:

— Ради Бога, еще не поздно, отмените ваше решение.

— Нет, клянусь жизнью, нет! — упорствовал коннетабль.

— Почему вы покушаетесь на славу коннетабля? — спросил де Лаваля управляющий замка. — Сегодня он в плену, а через месяц может оказаться на свободе. Деньги найдутся, а второй возможности приобрести подобную славу не представится.

Принцу и его офицерам явно понравились эти слова.

Неизвестный рыцарь степенно подошел к управляющему и величественным голосом сказал:

— Это вы, сир управляющий, хотите умалить славу вашего господина, раз вы позволяете ему поступать так, как он сейчас делает.

— Как вы смеете так говорить, мессир? — побледнев, вскричал управляющий. — Вы оскорбляете меня! Обвинять меня в том, что я посягаю на славу его светлости! Подобную ложь искупают смертью!

— Не бросайте мне вызов, не зная, удостою ли я вас, мессир, принять его. Я говорю открыто и правдиво: его светлость посягает на собственную славу, удерживая Дюгеклена в этом замке.

— Ты лжешь! Лжешь! — раздались раздраженные голоса, и одновременно зазвенели мечи.

Принц тоже побледнел, настолько жестоким и несправедливым показалось ему это обвинение.

— Кто вы такой, чтобы диктовать мне здесь свою волю? — спросил он. — Уж не король ли вы, раз смеете подобным образом разговаривать с сыном короля? Коннетабль может внести свой выкуп и уехать. Если он не платит, то остается в плену, вот и все… К чему эти враждебные выпады?

Неизвестный рыцарь ничуть не смутился.

— Выслушайте, ваша светлость, — продолжал он, — какие разговоры я слышал, пока ехал сюда: за коннетабля внесут выкуп, говорят люди, но англичане слишком боятся его и не отпустят.

— Боже праведный! Неужели люди так говорят? — прошептал принц.

— Повсюду говорят, ваша светлость.

— Вы видите, что они ошибаются, потому что никто не мешает коннетаблю уехать… Не правда ли, коннетабль?

— Правда, ваша светлость, — ответил Бертран; с той минуты, как он услышал голос неизвестного рыцаря, его терзала странная, необъяснимая тревога.

— Дело в том, что сир коннетабль располагал суммой своего выкупа, — объяснил управляющий замка, — и теперь ему придется ждать, пока доставят такую же сумму…

Принц на мгновенье задумался.

— Нет, — сказал он, — коннетабль ждать не будет. Я назначаю за него выкуп в сто ливров.

Восхищенный вздох вырвался у присутствующих.

Бертран хотел что-то крикнуть, но неизвестный рыцарь встал между ним и принцем.

— Слава Богу, — сказал он, удерживая его, — что Франция способна дважды заплатить за своего коннетабля. Дюгеклен не должен быть ничьим должником! Вот свиток счетов на предъявителя от ломбардца Агости в Бордо на восемьдесят тысяч флоринов. Я сам пересчитаю деньги, которые будут здесь через два часа.

— А я говорю вам, — гневно прервал его принц, — что из этого замка коннетабль выйдет, заплатив сто ливров, или не выйдет совсем! Если мессир Бертран считает для себя оскорбительным быть моим другом, то пусть прямо об этом скажет! Однако, помнится мне, что однажды он назвал меня славным рыцарем.

— Конечно, ваша светлость! — воскликнул коннетабль, преклонив колено перед принцем Уэльским. — Я с великой признательностью принимаю ваши условия и, чтобы внести выкуп, займу сто ливров у ваших командиров.

Шандос и другие офицеры с готовностью протянули ему свои кошельки, из которых он набрал сто ливров и подал их принцу, который, обняв коннетабля, сказал:

— Вы свободны, мессир Бертран! Откройте ворота, и пусть больше никто не говорит, будто принц Уэльский кого-то боится в этом мире.

Удрученному управляющему замка пришлось дважды повторить приказ; несчастный рассчитал свою игру так плохо, что вместо одного пленника потерял целую армию пленных во главе с ее полководцем.

Пока принц расспрашивал своих офицеров и де Лаваля о таинственном творце этого неожиданного события, незнакомец приблизился к Дюгеклену и тихо сказал:

— Ложное великодушие держало вас в тюрьме, и ложное великодушие вас освобождает. Вы теперь свободны. До свидания, встретимся через две недели под Толедо!

И, отдав глубокий поклон принцу Уэльскому, незнакомец исчез, оставив Бертрана в полном недоумении.

Спустя час даже самые тщательные поиски не обнаружили бы неизвестного рыцаря в городе, по которому с триумфом проезжал свободный и радостный коннетабль в окружении своих бретонцев, чьи торжествующие крики возносились до небес.

Наверное, лишь один человек не присоединился к ликующей толпе, следовавшей за Дюгекленом.

Это был офицер принца Уэльского, один из командиров — их называли капитанами — наемных отрядов, что имели голос в совете, хотя мнение их в расчет не принималось.

Одним словом это был уже известный нам персонаж — он тоже всегда ходил с закрытым забралом, — который, войдя вместе с Шандосом в комнату Бертрана, был поражен, услышав голос неизвестного рыцаря, и больше ни на секунду не спускал с него глаз.

Поэтому, как только неизвестный рыцарь исчез, он собрал несколько своих людей, приказал им седлать коней, отыскать следы беглеца, и, получив точные сведения, бросился за ним в погоню по испанской дороге.

XI

ПОЛИТИКА МЮЗАРОНА

Тем временем Аженор, подгоняемый неусыпной тревогой влюбленного, который лишен известий о любимой, быстро приближался к провинциям дона Педро.

По пути к нему — поездка во Францию принесла ему определенную известность — присоединились бретонцы, которые, узнав, что выкуп внесен, пробирались к Дюгеклену, чтобы сражаться под его началом.

Он встретил также немало испанских рыцарей, ехавших к месту сбора, назначенному Энрике де Трастамаре, который, как они утверждали, должен был возвратиться в Испанию и начать устанавливать связи с принцем Уэльским, недовольным доном Педро.

Каждый раз, когда ему приходилось ночевать в городе или каком-либо крупном селении, Аженор справлялся о Хафизе, Жильдазе и донье Марии, спрашивая, не проезжал ли здесь гонец, разыскивающий француза, или красивая молодая мавританка с двумя слугами, направляющаяся к французской границе.

И каждый раз, когда его раздражал отрицательный ответ, молодой человек с еще большей силой вонзал шпоры в бока своего коня.

В этом случае Мюзарон надменным тоном философа поучал:

— Сударь, вы должны будете очень любить эту молодую женщину, ибо она стоила нам больших трудов.

Благодаря быстрой езде, Аженор продвигался вперед; благодаря настойчивым расспросам, получал нужные сведения.

Всего двадцать льё отделяло Аженора от Бургоса, где располагался королевский двор.

Молеон знал, что преданнейшая, закаленная в боях, отдохнувшая, а следовательно, опасная для дона Педро армия ждет лишь сигнала, чтобы выступить и явить победителю при Наваррете вновь отросшую голову гидры, более злобную и ядовитую, чем раньше.

Аженор спрашивал и себя и Мюзарона, будет ли приличным до продолжения каких-либо политических переговоров начать частные переговоры с Марией Падильей.

Мюзарон признавал, что дипломатия — дело хорошее, но утверждал, что когда захватят дона Педро, Марию, Мотриля и Испанию, то возьмут и Бургос, в котором непременно будет взята и Аисса, если она еще находится в городе.

Рассуждения Мюзарона очень утешили Аженора, и он без остановки проскакал еще несколько льё.

Вот так, постепенно, затягивалась петля, что должна была задушить дона Педро, которого усыпляло благополучие, отвлекали по пустякам интриги фаворитов, хотя речь шла о судьбе короны.

Мюзарон — он стал самым упрямым из людей, особенно с тех пор, как почувствовал себя богатым, — не допускал, чтобы его хозяин хоть раз рискнул добраться до Бургоса, проникнуть в город и держать совет с доньей Марией.

Наоборот, он пользовался унынием и рассеянностью влюбленного, чтобы удерживать его среди бретонцев и приверженцев Энрике де Трастамаре; таким образом молодой рыцарь — благодаря блестящему успеху своей миссии во Франции и упорству в поддержании воинственного пыла — вскоре стал главой значительной партии своих сторонников.

Он встречал вновь приезжающих рыцарей, держал открытый стол, переписывался с коннетаблем и его братом Оливье, который готовился перейти границу с пятью тысячами бретонцев, чтобы оказать помощь Бертрану и помочь ему выиграть первое сражение.

Мюзарон стал стратегом: целыми днями он вычерчивал боевые планы и подсчитывал, сколько же экю награбил Каверлэ, чтобы не продешевить, требуя с него выкуп после первого боя, когда наемник будет разбит.

В разгаре этих воинственных приготовлений до Аженора дошла важная новость: несмотря на бдительность Мюзарона, пронырливый вестник сообщил ему об отъезде дона Педро в летний замок, об исчезновении Аиссы и Марии, совпавшем с этой поездкой короля.

Этот гонец знал, что Жильдаз умер в дороге, а Хафиз в одиночку предстал перед доньей Марией.

Аженору, узнавшему так много столь важного, оставалось лишь дать тридцать экю местному жителю, который все выведал у мамки доньи Марии, матери несчастного Жильдаза.

Поэтому, когда Аженор понял, что ему делать, он, несмотря на уговоры Мюзарона и своих боевых товарищей, вскочил на своего лучшего коня, которого погнал по дороге к замку, избранному доном Педро летней резиденцией.

Мюзарон ворчал и клял все на свете, но тоже отправился в замок.

XII

КАКИМ ОБРАЗОМ ЗЛОДЕЯНИЕ МОТРИЛЯ ОБЕРНУЛОСЬ СЧАСТЛИВОЙ УДАЧЕЙ

Когда рассвет озарил покои доньи Марии, скорбь, охватившая замок дона Педро, стала еще более гнетущей.

Дон Педро спать не ложился; слуги утверждали, будто слышали, как он плачет.

Мотриль провел ночь с большой пользой для себя. Он занимался тем, что уничтожал следы своего злодеяния.

Оставшись наедине с Аиссой и заботливо ухаживая за ней с умением самого искусного лекаря, он с первых же слов, сказанных девушкой, лепил ее еще толком не очнувшуюся память, словно расплавленный воск.

Поэтому, когда Аисса закричала, увидев тело доньи Марии, Мотриль, притворившись, будто испытывает неподдельный ужас, набросил плащ на останки любовницы короля.

Потом, когда Аисса в испуге уставилась на него, пробормотал: 14-374

— Бедное дитя, благодари Аллаха, который спас тебя.

— Спас? — переспросила девушка.

— Да, милое дитя, спас от жуткой смерти.

— Кто же меня ранил?

— Та, чья рука еще сжимает твой кинжал.

— Донья Мария?! Такая добрая, такая великодушная! Быть этого не может!

Мотриль усмехнулся с той презрительной жалостью, которая всегда производит впечатление на умы, поглощенные какой-либо одной большой целью:

— Любовница короля великодушна и добра к Аиссе, которую король обожает?.. Вы не верите в это, дочь моя?

— Но ведь она хотела увезти меня, — возразила Аисса.

— Чтобы соединить вас, как она говорила, с французским рыцарем, не так ли? — спросил Мотриль спокойным и неизменно доброжелательным тоном.

Аисса, страшно побледнела и присела, поняв, что тайна ее любви в руках человека, больше всех заинтересованного в том, чтобы уничтожить эту любовь.

— Не бойся ничего, — продолжал мавр. — То, что из-за ревности и любви короля не смогла сделать Мария, я сделаю ради тебя. Аисса, ты говоришь, что влюблена. Прекрасно! Я разрешаю тебе любить Молеона и помогу твоей любви. Мне ничего не надо на этой земле, только бы дочь моих султанов жила и была счастлива.

Аисса, оцепенев, слушала эти уверения Мотриля и была не в силах отвести от него взгляд своих глаз, еще утомленных сном, подобным смерти.

«Он обманывает меня», — подумала она, вспомнив о трупе доньи Марии.

— Донья Мария мертва, — в смятении прошептала она.

— Сейчас, дорогая моя дочь, я раскрою вам причину этой смерти… Король страстно влюблен в вас и вчера объявил об этом донье Марии… Она вернулась к себе, опьянев от гнева и ревности. Дон Педро объявил о намерении сочетаться с вами узами брака, что всегда было предметом честолюбивых стремлений доньи Марии… Тогда она решила уйти из жизни и высыпала яд из перстня в серебряный кубок, а чтобы не дать вам восторжествовать и стать королевой и заодно отомстить дону Педро и мне — ведь мы оба, хотя и по-разному обожаем вас, — она взяла ваш кинжал и нанесла вам удар.

— Значит, она ударила меня во сне, потому что я ничего не помню, — сказала Аисса. — В глазах у меня стоял какой-то туман, я слышала глухие удары и приглушенные стоны… По-моему, я встала, почувствовала, как кто-то схватил меня за руки, а потом ощутила острый холод стали.

— Это было последнее усилие вашей врагини, она упала рядом с вами, ибо яд подействовал на нее сильнее, чем на вас удар кинжалом… Я заметил в вас искру жизни, раздул ее, я имел счастье спасти вас.

— О, Мария! Мария! — вздохнула девушка. — И все-таки ты была доброй…

— Вы так говорите, дочь моя, потому что она покровительствовала вашей любви к Аженору де Молеону, — совсем тихо сказал Мотриль с той слишком наигранной доброжелательностью, которая не могла скрыть его глухой злобы, — потому что в Сории она дала ему возможность проникнуть к вам в комнату.

— Вам и это известно?

— Мне все известно… И король об этом знает… Мария опозорила вас в глазах дона Педро, прежде чем вас убить. Но она испугалась, что клевета не заденет душу короля и он простит вас за то, что вы принадлежали другому — ведь мы так снисходительны, когда любим… — Поэтому она воспользовалась кинжалом, чтобы убрать вас из мира живых.

— Королю известно, что Аженор?..

— Он обезумел от ярости и любви… Это он подкупил Хафиза, чтобы заманить вас в замок, ведь я об этом ничего не знал. Король, повторяю, будет ждать вашего выздоровления, чтобы снова завлечь вас… Это простительно, дочь моя, он же любит вас…

— Тогда я умру, — ответила Аисса, — ибо рука моя не дрогнет, не скользнет по моей груди, как скользнула рука Марии Падильи.

— Ты умрешь? Ты мой кумир, мое обожаемое дитя! — вскричал Мотриль, упав перед ней на колени — Нет, ты будешь жить, как я уже сказал тебе, жить счастливой и вечно благословляющей меня.

— Без Аженора я жить не буду.

— Он принадлежит другой, не нашей вере, дочь моя.

— Я приму его веру.

— Он ненавидит меня.

— Он простит вас, когда вы больше не будете стоять между нами. Впрочем, мне это безразлично… Я люблю, и в мире для меня существует только предмет моей любви.

— И даже не существует тот, кто спас вас для вашего любовника? — робко спросил Мотриль с притворной печалью, которая глубоко тронула сердце девушки. — Вы приносите меня в жертву, хотя из-за вас я мог погибнуть?

— Почему же?

— Да, погибнуть… Аисса, вы желаете жить с доном Аженором, я помогу вам в этом.

— Вы?!

— Да, я.

— Вы обманываете меня…

— Почему?

— Докажите мне, что вы искренни.

14*

— Это легко*.. Вы боитесь короля… Хорошо, я воспрепятствую королю видеть вас. Этого вам довольно?

— Не совсем.

— Я понимаю… Вы хотите вновь увидеть француза.

— Больше всего на свете.

— Подождем, пока вы будете в состоянии вынести поездку, и я отвезу вас к нему, отдам ему мою жизнь.

— Но Мария тоже везла меня к нему…

— Конечно, у нее был свой интерес избавиться от вас, и она предпочла бы не прибегать к убийству… Когда мы предстанем перед судом Божьим, убийство будет тяжким грехом.

Когда Мотриль произносил эти страшные слова, на его бледном лице промелькнула страдальческая гримаса окаянных грешников, которые в адских муках не ведают ни покоя, ни надежды.

— Ну хорошо! И что же вы сделаете? — спросила донья Аисса.

— Буду прятать вас до тех пор, пока вы не поднимитесь на ноги… Потом, как я уже сказал, отдам вас сеньору де Молеону.

— Только этого я и прошу… Сделав это, вы, действительно, станете для меня святым… Хотя король…

— Ну да! Если он разоблачит наш план, он всеми силами будет стремиться его разрушить… Лучшим средством для этого станет моя смерть… Когда я буду убит, вы, Аисса, окажетесь в его власти.

— Или буду вынуждена умереть.

— Неужели вы предпочитаете умереть, а не жить ради этого француза?

— О да! Я хочу жить! Говорите, говорите, что мне делать!

— Надо, дорогое дитя, если король случайно навестит вас, будет говорить с вами, расспрашивать об Аженоре де Молеоне, надо, повторяю, чтобы вы смело настаивали, что донья Мария лгала, утверждая, будто вы любили этого француза, а главное — отрицайте, что вы отдали себя этой любви… Таким образом, король перестанет опасаться француза, прекратит следить за нами, и мы будем свободны и счастливы… Надо также — это, дитя мое, важнее всего, — чтобы вы обо всем вспомнили, а особенно о том, что говорила донья Мария перед тем, как поразить вас кинжалом… Она, вероятно, вынуждала вас признаться королю в вашем бесчестье, но вы отказались, и тогда она нанесла удар…

— Я ничего не помню! — вскричала Аисса, охваченная страхом (любая честная и наивная душа тоже испугалась бы, услышав адскую выдумку мавра). — Яне хочу ни о чем вспоминать. Я не желаю также отрицать, что люблю Молеона. Его любовь — это мой свет и моя вера! Это звезда, которая освещает мне путь в жизни… Я не только не желаю таить мою любовь, но хотела бы объявить о ней всем королям на свете, поэтому не рассчитывайте, что я буду лгать. Если дон Педро спросит меня, я скажу правду.

Мотриль побледнел. Это последнее препятствие, казалось бы слабое, уничтожало все плоды убийства: простое упрямство ребенка связывает по рукам и ногам здорового мужчину, который, идя вперед, способен увлечь за собой целый мир.

Он понял, что настаивать дальше не имеет смысла. Он и так предавался сизифову труду: вкатывал камень на вершину горы, но тот снова скатывался вниз. У Мотриля больше не было ни времени, ни сил, чтобы начать все сначала.

— Дочь моя, вы будете поступать как вам угодно, — сказал он. — Единственный закон для меня — это ваша польза, как ее истолковываете вы, ваше сердце и ваш каприз. Если вы этого желаете, то и я хочу того же… Я прекрасно понимаю, что ваше признание лишит меня головы, ибо мне всегда приходилось утверждать, что вы невинны и чисты, я никогда не допускал, чтобы возникали какие-либо подозрения насчет вас… Так что вашу вину, то есть ваше счастье, я оплачу своей головой… Так велит Аллах, да исполнится его воля!

— Но я же не способна лгать, — сказала Аисса. — Кстати, почему вы должны позволять королю говорить со мной? Удалите его… Это легко, ведь вы можете перевезти меня в укромное место, одним словом, спрятать меня… Мое здоровье, моя рана — это веская причина. В этом вам хорошо поможет само мое состояние… Но лгать! О нет, ни за что! И никогда я не отрекусь от Аженора!

Мотриль тщетно пытался скрыть радость, которую породили в его душе слова Аиссы. Уехать вместе с Аиссой, на время избавить ее от вопросов дона Педро, тем самым ослабив его гнев и ненависть, его горе и память о Марии… Выиграть месяц означало добиться всего, и этот шанс на спасение предлагала ему сама Аисса. Мотриль горячо за него ухватился.

— Если вы желаете, дочь моя, то мы уедем, — сказал он. — Надеюсь, вы не питаете отвращения к замку Монтель, комендантом которого король меня назначил.

— Для меня отвратительно лишь присутствие дона Педро. Я поеду туда, куда вам будет угодно.

Мотриль поцеловал руку и подол платья Аиссы; потом, нежно взяв ее на руки, перенес в соседнюю комнату. Он распорядился убрать тело доньи Марии и, призвав двух мавританок, в преданности которых не сомневался, приставил их ухаживать за раненой девушкой, заставив поклясться жизнью, что они не будут разговаривать с Аиссой и никого к ней не допустят.

Уладив таким образом все дела, он, приведя в порядок свои мысли и напустив на себя озабоченность, отправился к королю.

Дону Педро пришло из города много писем. В них сообщалось, что в окрестностях появились посланцы из Бретани и Англии, что ходят слухи о готовящейся войне, что принц Уэльский окружил новую столицу железным кольцом, чтобы, грозя наступлением своей непобедимой армии, заставить дона Педро выплатить военные расходы и превратить его признательность в звонкую монету.

Эти новости опечалили дона Педро, но не обескуражили. Он велел послать за Мотрилем, который вошел в королевский покой в ту самую минуту, когда король отдал этот приказ.

— Ну как Аисса? — с тревогой осведомился дон Педро.

— Мой господин, рана ее опасна и глубока… Мы не спасем эту жертву.

— Еще одно несчастье! — воскликнул дон Педро. — О, это уж слишком… Потерять донью Марию, которая страстно меня любила, лишиться Аиссы, которую я люблю до безумия, возобновить жестокую, беспощадную войну — это слишком много, Мотриль, этого не вынесет сердце одного человека.

И дон Педро показал своему министру донесения, пришедшие от градоначальника Бургоса и из соседних городов.

— Мой король, необходимо на время забыть о любви, — сказал Мотриль, — надо готовиться к войне.

— Казна пуста.

— Подати наполнят ее… Подпишите указ о подати, которую я у вас просил.

— Надо будет сделать это… Могу ли я увидеть Аиссу?

— Аисса слаба, как цветок над пропастью. Даже легкий ветерок может унести ее в бездну смерти.

— Она заговорила?

— Да, господин.

— И что сказала?

— Несколько слов, которые все объясняют. Видимо, донья Мария хотела заставить Аиссу опозорить себя ложным признанием, чтобы погубить ее репутацию в ваших глазах. Отважное дитя отказалось, и ревнивая донья Мария ударила ее кинжалом.

— Аисса рассказала это?

— Она это повторит, как только окрепнет… хотя я очень боюсь, что в этом мире мы больше не услышим ее голос.

— О Боже! — простонал король.

— Ее может спасти лишь одно средство… Есть такое предание в моей стране: раненому обещана жизнь, если он в туманную ночь новолуния приложит к ране волшебную траву.

— Надо достать эту траву, — прошептал король с исступлением суеверного влюбленного.

— Эта трава в здешних краях не растет, ваша светлость… Я встречал ее только в Монтеле…

— В Монтеле? Пошли человека в Монтель, Мотриль.

— Я не сказал, господин, что эту траву надо прикладывать к ране, пока она на корню… Уверяю вас, это превосходное средство! Я увез бы Аиссу в Монтель, но не знаю, выдержит ли она дорогу.

— Ее понесут так же осторожно, как несет себя птица, когда парит в воздухе, расправив оба крыла, — сказал дон Педро. — Пусть она уезжает, Мотриль, пусть уезжает, а ты останешься со мной.

— Только я, господин, могу произнести волшебное заклинание во время обряда.

— Значит, я останусь один.

— Нет, господин, ведь как только Аисса поправится, вы приедете в Монтель и останетесь с нею.

— Да, Мотриль, верно, ты прав… Я больше не расстанусь с ней и буду счастлив… Ну, а как быть с телом доньи Марии? Надеюсь, ей воздадут королевские почести.

— Я слышал, господин, — сказал Мотриль, — что ваша вера запрещает хоронить самоубийцу на кладбище. Посему необходимо, чтобы церковь не узнала о самоубийстве доньи Марии.

— Об этом не должен знать никто, Мотриль.

— А как же слуги…

— Я объявлю при дворе, что донья Мария умерла от лихорадки, и, если я скажу так, никто и возражать не посмеет…

«Слепец, слепец! Безумец!» — подумал Мотриль.

— Решено, Мотриль, ты едешь с Аиссой, — сказал дон Педро.

— Сегодня же, мой господин.

— А я позабочусь о похоронах доньи Марии, подпишу указ о подати, обращусь с манифестом к моей армии, к моему дворянству… я предотвращу грозу.

«А я укроюсь в надежном месте!» — подумал Мотриль.

XIII

КАКИМ ОБРАЗОМ АЖЕНОР УЗНАЛ О ТОМ, ЧТО ПРИЕХАЛ СЛИШКОМ ПОЗДНО

Оставив солдат и офицеров, этих влюбленных в войну, погруженными в обсуждение различных замыслов, планов боевых действий, тонкостей воинского искусства, Аженор продолжал стремиться к цели, которая заключалась в том, чтобы найти Аиссу, свое бесценное сокровище.

Любовь у Аженора стала одерживать верх над честолюбием, даже над воинским долгом, потому что молодой человек, спеша попасть в Испанию, чтобы получить известия об Аиссе, страдал оттого, что выкуп, который в минуту геройской гордыни коннетабль назначил за себя, повезли в Бордо посланцы короля Франции и люди графа де Лаваля.

И поскольку страницы об этом не будет хватать в нашем рассказе — ведь ее недостает в жизни Аженора, — мы заполним ее историческими фактами; и посему вынуждены в нескольких словах сообщить, что Гиень ужаснулась в тот день, когда неизменно великодушный принц Уэльский отпустил из Бордо пленника, выкупленного за золото всей Франции.

Первым делом Бертран быстро примчался в Париж благодарить короля. Остальное мы с вами увидим, если еще об этом не знаем. Что касается коннетабля, то отныне мы выступаем как его подлинные и беспристрастные историки.

Итак, Аженор и его верный Мюзарон, делая большие переходы, направлялись в замок, где дон Педро надеялся овладеть Аиссой.

Аженор понимал, что надо торопиться. Он слишком хорошо знал дона Педро и Мотриля, чтобы тешить себя иллюзиями.

«Как знать, не пошла ли донья Мария из слабости или из страха на сделку с совестью, — спрашивал себя Аженор, — не показался ли ей более выгодным союз с мавром Мотрилем, чем угроза разрыва с доном Педро; что если фаворитка, разыгрывая из себя снисходительную супругу, закрывает глаза на прихоть своего царственного любовника?»

От этих мыслей закипала горячая кровь Аженора. Теперь он рассуждал только как влюбленный, то есть нес вздор, казалось не лишенный здравого смысла.

В пути он размахивал копьем, удары которого частью доставались мулу Мюзарона, частью спине славного оруженосца; результат оказывался неизменным: разбуженный ударом, Мюзарон начинал погонять лошадь. В дороге также произносились речи, из которых мы извлечем самую суть и воспроизведем в назидание читателям.

— Понимаешь, Мюзарон, если я хоть час поговорю с доньей Марией, — рассуждал Аженор, — то мне станет известно все, что происходит сейчас, и я узнаю, как мне поступать в будущем.

— Нет, сударь, вы ровным счетом ничего не узнаете и в конце концов попадете в лапы негодяя-мавра, который подкарауливает вас, как паук муху.

— Вечно ты твердишь одно и то же, Мюзарон. Неужели сарацин стоит христианина?

— Сарацин, когда он что-то задумал, стоит трех христиан. Это все равно, что вы спросили бы: стоит ли женщина мужчины? А ведь мы каждый день видим мужчин, которых покоряют и побеждают женщины. И знаете почему, сударь? Потому что женщины всегда думают о том, что они хотят сделать, тогда как мужчины почти никогда не делают того, над чем им следовало бы подумать.

— К чему ты клонишь?

— К тому, что какая-то интрига сарацина помешала донье Марии прислать к вам Аиссу.

— И что дальше?

— Дальше? Мотриль, который помешал донье Марии привезти вам вашу возлюбленную, ждет, вооружив душу и тело, что он поймает вас в ловушку, как ловят жаворонков в зеленеющих хлебах, убьет вас, и Аисса вам не достанется.

Аженор ответил ему гневным криком и пришпорил коня. Он подъехал к замку, который поразил его своим печальным видом. Камни красноречивы, они говорят на языке, внятном избранным душам.

Аженор пристально вглядывался в озаренное светом молодой луны здание, где находилась вся его любовь, вся его жизнь. Пока он предавался созерцанию, в таинственных и неприступных боковых пристройках замка свершилось чудовищное убийство, триумф Мотриля.

Измученный долгой дорогой и почти полным неведением, уверенный в том, что перед ним именно то место, какое он искал, Аженор, проведя долгие часы за осмотром стен замка, добрался вместе с Мюзароном до деревушки, расположенной по другую сторону горы.

В ней, как нам уже известно, жили пастухи. Аженор попросился к ним на ночлег и щедро заплатил им. Ему даже удалось раздобыть пергамент и чернила; руками Мюзарона он написал письмо донье Марии; оно было заполнено нежными сожалениями и изъявлениями признательности, а также тревогами и сомнениями, которые были выражены со всем французским изяществом.

Для большей уверенности в том, что его послание прибудет по назначению, Аженору очень хотелось послать в замок Мюзарона; но оруженосец обратил внимание хозяина на то, что он, будучи известен Мотрилю, подвергается гораздо большим опасностям, нежели обыкновенный гонец, какой-нибудь пастух-горец.

Аженор согласился с этим доводом и послал пастуха отнести письмо.

После этого он улегся рядом с Мюзароном на козьи шкуры и стал ждать.

Но сон влюбленных подобен сну безумцев, честолюбцев и воров: он очень неспокоен.

Уже через два часа Аженор был на ногах и, стоя на склоне горы — отсюда, несмотря на большое расстояние, можно было ясно видеть ворота замка, — поджидал возвращение гонца. В письме было сказано:

«Благородная госпожа, добрейшая и преданнейшая интересам двух бедных влюбленных, я вернулся в Испанию, словно пес, которого тащат на цепи. Ни от Вас, ни от Аиссы нет известий, умоляю Вас, дайте мне знать о себе. Я в деревне Куэбра, куда доставят Ваш ответ, что несет мне жизнь или смерть. Что случилось? На что мне надеяться, чего опасаться?»

Пастух не возвращался. Вдруг ворота замка раскрылись, и Аженор почувствовал, как’сильно забилось его сердце; однако из ворот вышел не ожидаемый гонец.

Длинная вереница неизвестно откуда взявшихся солдат, женщин и придворных (хотя король приехал в летнюю резиденцию с горсткой людей) — одним словом, целая процессия следовала за носилками, везущими покойника, что можно было установить по черным коврам, украшавшим носилки.

Аженор счел это дурным предзнаменованием. Но едва он успел об этом подумать, как ворота снова закрылись.

— Очень странная задержка — обратился он к Мюзарону, который с недовольным видом кивнул в ответ. — Пойди узнай, в чем дело, — прибавил Молеон.

И Аженор уселся на пригорочек, поросший запыленным вереском.

Не прошло и четверти часа, как Мюзарон вернулся, ведя с собой солдата, которого явно пришлось долго упрашивать прийти сюда.

— Я повторяю вам, — кричал Мюзарон, — что вам заплатит мой хозяин, и заплатит от души.

— Кому и что надо заплатить? — спросил Аженор.

— Сеньор, важная новость…

— Что за новость?

— Сеньор, это солдат из эскорта, который везет тело в Бургос.

— Черт побери, говори, чье тело?

— Беда, сеньор! Ох, беда, дорогой мой господин! Мне вы не поверили бы, а вот ему, наверное, поверите… Ведь тело, что везут в Бургос, — это донья Мария де Падилья!

У Аженора вырвался крик отчаяния и недоверия.

— Это правда, — подтвердил солдат. — И мне надо спешить занять место в эскорте.

— О, горе, горе! — воскликнул Молеон. — Ну, а Мотриль в замке?

— Да нет, сеньор, — ответил солдат. — Мотриль уехал в Монтель.

— Уехал?! И носилки с ним?

— Да, сеньор, в них увезли умирающую девушку.

— Девушку? Мюзарон, Аисса умирает! Я тоже умираю, — вздохнул несчастный рыцарь, навзничь рухнув на землю, словно его действительно хватил удар; это сильно испугало славного оруженосца, совсем не привыкшего к обморокам своего господина.

— Вот все, сеньор рыцарь, что мне известно, — сказал солдат, — да и узнал-то я об этом случайно. Сегодня ночью мне пришлось нести девушку, сраженную кинжалом, и отравленную сеньору Марию.

— Будь проклята эта ночь! О, горе, горе! — стенал полуобезумевший молодой человек. — Вот, друг мой, возьмите эти десять флоринов, как будто вы и не принесли мне весть о беде моей жизни.

— Спасибо, сеньор рыцарь, и прощайте, — крикнул солдат, бросившись бежать через вересковую пустошь.

Мюзарон, приложив ко лбу ладонь, смотрел вдаль.

— Посмотрите-ка вон туда, — воскликнул он. — Вы видите, ваша милость, там, вдалеке, за холмом, людей и носилки, что движутся по равнине. Вон, видите, верхом на лошади наш враг, сарацин в белом плаще.

— Мюзарон, давай оседлаем коней и растопчем этого негодяя! — вскричал рыцарь, которому придали сил жестокие страдания. — Если Аиссе суждено умереть, то я хотя бы приму ее последний вздох.

Мюзарон позволил себе положить руку на плечо господина.

— Ваша милость, никогда нельзя верно оценить только что случившееся, — заметил он. — Нас двое, а их дюжина. Мы устали, а они полны сил. Кстати, нам известно, что они едут в Монтель, там мы их и настигнем. Видите ли, ваша милость, мы должны полностью выяснить все, чего нам не смог рассказать солдат. Надо узнать, почему донью Марию отравили, а донье Аиссе нанесли удар кинжалом.

— Ты прав, мой верный друг, — согласился Аженор. — Делай со мной что хочешь.

— Я сделаю вас победителем и счастливцем, господин мой.

Аженор в отчаянии отрицательно покачал головой.

Мюзарон знал, что от отчаяния есть лишь одно лекарство — занять делом тело и ум.

Он повез хозяина обратно в лагерь, где бретонцы и преданные Энрике де Трастамаре испанцы уже почти не таились и все громче объявляли о своих намерениях с тех пор, как до них дошла еще непроверенная новость об освобождении Дюгеклена, а особенно после того, как они убедились, что их силы возрастают с каждым днем.

XIV

ПАЛОМНИКИ

Поздним вечером, в нескольких льё от Толедо, Аженор и его верный Мюзарон уныло тащились по песчаной, окаймленной хилыми сосенками дороге, отыскивая пристанище, где они, разбитые усталостью, могли бы дать себе недолгий отдых и велеть зажарить зайца, которого стрела оруженосца настигла прямо на лежке. Вдруг они услышали за спиной приглушаемый песком топот копыт резвого мула, который нес на мощной спине паломника; на голове всадника была большая шляпа, с широких полей которой свисало некое подобие вуали.

Этот паломник пришпоривал мула и, судя по всему, умел превосходно ездить верхом.

Великолепный, породистый мул скорее летел, чем бежал, и промчался мимо наших путников так быстро, что они едва смогли расслышать брошенную паломником на ходу фразу «Вауа ustedes con Dios».

Не прошло и десяти минут, как Мюзарон снова услышал топот копыт. Обернувшись, он успел лишь развернуть коня Аженора и свою лошадь, как к ним вихрем подлетели четверо всадников.

Их главарь, что скакал впереди, тоже был в одеянии паломника, которое напоминало костюм того, кто промчался раньше.

Правда, у второго паломника, более осмотрительного, под мантией можно было заметить латы, а его лицо скрывало опущенное забрало; даже в темноте это было забавным зрелищем — голова рыцаря в шлеме, на котором красовалась широкополая шляпа.

Незнакомец подъехал так близко, будто хотел, словно ищейка, обнюхать наших путников; но Аженор предусмотрительно опустил забрало и взялся за рукоять меча.

Мюзарон тоже держался начеку.

— Сеньор, не ехал ли здесь верхом на черном муле, быстром как ветер, паломник, вроде меня? — спросил незнакомец на ломаном испанском языке; голос его звучал глухо, как будто доносился со дна пропасти.

Голос этот неприятно поразил Аженора: ему смутно почудилось, что он его где-то слышал. Но долг рыцаря обязывал его дать учтивый ответ.

— Сеньор паломник или сеньор рыцарь, человек, о котором вы спрашиваете, примерно десять минут назад проехал здесь, — сказал он по-испански. — Он, действительно, ехал на муле, таком резвом, что мало найдется коней, способных его догнать.

Мюзарону казалось, что паломник, услышав голос Аженора, тоже несколько удивился, ибо он подъехал еще ближе и нагло сказал:

— Эта услуга, рыцарь, для меня гораздо дороже, чем вы думаете. Кстати, она была высказана столь учтиво, что я был бы рад познакомиться с человеком, который ее мне оказал… По вашему акценту я понял, что мы оба с севера, это повод, чтобы мы получше узнали друг друга. Поднимите, пожалуйста, забрало, чтобы я имел честь поблагодарить вас, глядя вам в лицо…

— И вы тоже откройте забрало, сеньор рыцарь, — ответил Молеон, которого все больше раздражали и этот голос, и эта настойчивая просьба.

Паломник смутился. В конце концов он очень грубо отказался открыть забрало, что подтвердило, насколько его просьба была коварной и корыстной.

Не прибавив больше ни слова, он подал знак своим спутникам и галопом поскакал по дороге, по которой раньше проехал первый паломник.

— Ну и наглец! — воскликнул Мюзарон, когда он исчез в темноте.

— Мне кажется, Мюзарон, что этот гнусный голос я уже слышал, когда попал к наемникам.

— Мне тоже так кажется, ваша милость, и, будь наши лошади не столь усталыми, мы могли бы поскакать за этими мошенниками, от которых можно ждать любого подвоха.

— Какое нам до них дело, Мюзарон, — ответил Молеон, во всем разочаровавшийся. — Мы едем в Толедо, где должны собраться наши друзья. А Толедо недалеко от Монтеля. Это все, что я знаю и хочу знать.

— В Толедо мы получим известия от сеньора коннетабля, — продолжал Мюзарон.

— И возможно, от дона Энрике де Трастамаре, — откликнулся Аженор. — Мы будем получать приказы, станем послушным орудием… Это единственный выход, единственное утешение для людей, которые, потеряв свою душу, уже не знают, о чем им говорить и что делать в жизни.

— О-ля-ля! — воскликнул Мюзарон. — Впасть в отчаяние мы всегда успеем… Как гласит французская поговорка, последней приходит победа…

— Или смерть… Так ведь? Вот что ты боишься прибавить.

— Полно, сеньор, ведь умираем только раз.

— Ты думаешь, я боюсь смерти?

— Помилуй Бог, ваша милость, мне досадно, что вы совсем ее не боитесь.

Коротая время в подобных разговорах, они дотащились до вожделенной венты. Это был уединенный дом — таковы в Испании эти приюты, благословенные прибежища, где путники днем находят спасение от солнца, а ночью от холода; он словно оазис в пустыне, чьих границ страстно желают достичь, но часто не могут пересечь, ибо, прежде чем оазис отыщется, погибают от голода, жажды и усталости.

Когда рыцарь и его верный Мюзарон поставили лошадей в конюшню — вернее, заботу эту взял на себя достойный оруженосец, — Аженор, войдя в низкую комнату венты в ярком свете очага, среди спящих беспробудным сном погонщиков мулов увидел двух паломников, которые, вместо того чтобы беседовать, сидели, повернувшись друг к другу спиной.

«Вот оно что! Я-то думал, они друзья», — удивился Аженор.

Когда в залу вошли два новых постояльца, паломник с вуалью на шляпе отодвинулся поглубже в тень.

Паломник с закрытым забралом не сводил глаз с другого паломника, как будто подкарауливал, когда приоткроется хоть краешек его вуали.

Этого не случилось. Безмолвный, неподвижный, явно чем-то раздосадованный, таинственный паломник, чтобы не разговаривать с назойливым соседом, притворился, будто крепко спит.

Постепенно погонщики мулов ушли на двор и, завернувшись в накидки, улеглись спать рядом со своими животными; у очага остались Молеон, отужинавший вместе с оруженосцем, и оба паломника — один из них бодрствовал, другой спал.

Человек с закрытым забралом обратился к Аженору с избитыми извинениями за то, что так грубо расстался с ним на дороге, потом спросил, не намерен ли он вскоре отправиться к себе в комнату, где ему, вероятно, будет спать удобнее, чем на этой скамье.

Аженор, так и не открывший забрало, упрямо намеревался оставаться в зале, хотя бы для того, чтобы досадить незнакомцу, но неожиданно его осенила мысль, что, сидя здесь, он ничего не узнает. Ему было совершенно ясно, что паломник с вуалью не спит. Следовательно, этих людей, которые очень хотели остаться наедине, должно что-то связывать.

Аженор жил в такое время и в такой стране, когда любопытство часто спасало человеку жизнь.

Он сделал вид, будто собирается пойти в комнату, предоставленную ему хозяином венты, но встал за дверью; крепкая и массивная, она неплотно сидела на петлях, и щели позволяли видеть, что происходит в зале.

Аженор рассудил верно, ибо его ожидало зрелище, достойное внимания.

Когда Аженор вышел, паломник с закрытым забралом, оставшись наедине с тем, кого считал спящим, встал и прошелся по комнате, чтобы убедиться, крепок ли сон соседа.

Спящий паломник не шелохнулся.

Тогда человек с закрытым забралом на цыпочках подкрался к нему и протянул руку, чтобы приподнять вуаль, скрывавшую лицо паломника.

Но он не успел к ней прикоснуться: паломник вскочил и разгневанно спросил:

— Что вам угодно? Почему вы нарушаете мой сон?

— Он был не слишком крепок, господин завуалированный паломник, — насмешливо ответил человек с закрытым забралом.

— Но это не значит, что его надо нарушать, господин проныра с железным лицом.

— Вероятно, господин паломник, у вас есть веские причины, чтобы никто не узнал, какое у вас лицо — железное или как у простых смертных?

— Это никого не касается, и, если я ношу вуаль, значит, я не желаю, чтобы видели мое лицо, по-моему, это ясно.

— Сеньор, я ведь очень любопытный и ваше лицо все равно увижу, — усмехнулся человек с закрытым забралом.

Паломник быстро задрал подол мантии и выхватил длинный кинжал.

— Сперва вы увидите вот это, — пригрозил он.

Человек с закрытым забралом на мгновение задумался, потом задвинул тяжелые засовы двери, за которой подслушивал Аженор. И сразу же распахнул выходившее на дорогу окно, через которое в залу ворвались четверо вооруженных до зубов людей в доспехах.

— Вы сами видите, сеньор, — обратился он к паломнику, — что защищаться бесполезно и даже невозможно. Поэтому, чтобы сохранить свою драгоценную жизнь, извольте ответить мне всего на один вопрос.

Паломник, сжимавший в руке кинжал, дрожал от ярости и страха.

— Вы дон Энрике де Трастамаре? — спросил бандит.

— На подобный вопрос, заданный в такой форме, да еще в таких условиях, — сказал паломник, — можно отвечать, лишь готовясь к смерти, если я тот, о ком вы говорите. Поэтому я буду защищать свою жизнь, ведь я и есть тот граф, чье имя вы произнесли.

И он величественным жестом поднял вуаль, открыв свое благородное лицо.

— Граф! — вскричал Молеон из-за двери, которую хотел высадить.

— Это он! — с дикой радостью заорал человек с закрытым забралом. — Я был уверен в этом, друзья мои! Мы долго за ним гнались. От самого Бордо, а это неблизко! Хватит, уберите кинжал, граф, мы не собираемся вас убивать, мы хотим взять за вас выкуп. Бес меня задери, мы ребята покладистые, спрячьте кинжал, спрячьте!

Аженор с удвоенной силой молотил по двери, которую хотел разнести в щепки, но дуб не поддавался.

— Выйдите и успокойте малого, что колотит в дверь, — обратился к своим дружкам человек с закрытым забралом, — а я останусь уговаривать графа.

— Бандит! — с презрением сказал Энрике. — Ты хочешь выдать меня моему брату.

— Если он заплатит больше, то выдам.

— Я же говорил, что лучше уж погибнуть здесь, — воскликнул граф. — На помощь! Ко мне!

— Не кричите, сеньор, а не то мы будем вынуждены вас прикончить, — сказал бандит. — За вашу голову дон Педро, наверно, заплатит меньше, чем за вашу живую и невредимую персону. Впрочем, нам и придется удовольствоваться только головой.

— Это мы еще посмотрим, — вскричал Аженор, который каким-то сверхчеловеческим усилием высадил дверь и яростно набросился на четырех спутников разбойника.

— Из этого следует, что придется вас убить, — изрек бандит, выхватив из ножен меч, чтобы атаковать Энрике. — У вас, сеньор, очень неумный друг, прикажите ему не вмешиваться.

Но едва он успел произнести эти слова, как с улицы вошел третий паломник, которого, разумеется, никто не ждал.

На нем не было ни шлема с опущенным забралом, ни шляпы с вуалью. Он считал, что ему вполне достаточно мантии паломника. Весь его облик: широкие плечи и огромные руки, круглая голова и умное лицо — предвещал, что на подмогу явился сильный и смелый защитник.

Он стоял на пороге и, не обнаруживая ни гнева, ни страха, удивленно смотрел на переполох в зале венты.

— Здесь что, драка? — спросил он. — Эй, христиане, кто тут прав, кто виноват?

Его уверенный и властный голос перекрывал шум подобно тому, как рык льва заглушает вой бури в ущельях Атласских гор.

Услышав этот голос, сражающиеся повели себя странно.

Граф издал изумленный, радостный крик; человек с закрытым забралом в ужасе отпрянул к стене; Мюзарон закричал:

— Клянусь жизнью, это же сеньор коннетабль!

— Ко мне, коннетабль, на помощь, они хотят меня убить! — кричал граф.

— Это вы, мой граф! — взревел Дюгеклен, разорвав мантию, чтобы она не стесняла его движений. — А это кто, скажите-ка на милость?

— Друзья, — обратился бандит к пособникам. — Мы должны или убить этих людей, или погибнуть. Мы с оружием, они безоружны. Нам подарил их дьявол. Ведь вместо ста тысяч флоринов нас ждут двести тысяч! В бой!

Едва бандит^спел произнести эти слова, как коннетабль с бесподобным хладнокровием вытянул руку, легко, словно барана, схватил его за горло и, швырнув себе под ноги, прижал к полу. Потом вырвал у него меч.

— Вот я и с оружием, — сказал он. — Трое против троих, ну, начинайте, пташки мои ночные.

— Мы пропали! — вскричали сообщники бандита и выскочили на улицу через незакрытое окно.

Аженор бросился к лежавшему на полу бандиту, поднял его забрало и воскликнул:

— Это же Каверлэ! Так я и знал!

— Эту гадину надо раздавить немедленно! — воскликнул коннетабль.

— Это я беру на себя, — ответил Мюзарон, приготовившись ножом добить бандита.

— Пощадите, — прохрипел разбойник, — сжальтесь! Не позорьте свою победу.

— Да, пощадим его! — воскликнул граф, в горячем порыве радости обнимая Дюгеклена. — Слишком много милосердных деяний должны мы свершить, чтобы возблагодарить Господа, который свел нас вместе… У нас нет времени на этого мерзавца: подарим ему жизнь, он сам найдет место, где его повесят.

Каверлэ в порыве благодарности поцеловал ноги великодушного принца.

— Пусть убирается на все четыре стороны, — согласился Дюгеклен.

— Убирайся, разбойник, — недовольно проворчал Мюзарон, распахивая перед Каверлэ дверь.

Каверлэ не заставил себя упрашивать: он выбежал из зала с такой прытью, что его нельзя было бы догнать даже на лошади, если бы граф передумал.

Поздравив себя со счастливой удачей, граф, коннетабль и Аженор завели разговор о будущей войне.

— Как видите, я не опаздываю на встречи, — заметил коннетабль. — Я ехал в Толедо, о чем мы с вами договорились в Бордо. Значит, вы рассчитываете на Толедо?

— Я очень надеюсь, что Толедо распахнет передо мной ворота, — сказал граф.

— Но уверенности в этом нет, — ответил коннетабль. — С тех пор как я разъезжаю в этом одеянии, то есть за четыре дня, я узнал о положении в Испании больше, чем за два года. Толедцы стоят на стороне дона Педро.

Это означало, что придется осаждать город.

— Дорогой коннетабль, ради меня вы подвергались множеству опасностей.

— Дорогой государь, я даю слово лишь однажды. Я обещал, что вы будете королем Кастилии — так будет, или я умру, — и к тому же мне надо взять реванш. Поэтому, как только я получил свободу в Бордо благодаря вашему хладнокровию, я за десять дней побывал у короля Карла и вернулся на испанскую границу. Уже неделю я разыскиваю вас в Испании, ведь мой брат Оливье и Виллан Заика получили сообщение, что вы ненадолго заезжали в Бургос, направляясь в Толедо.

— Верно, я заезжал в Бургос… Я жду под Толедо высших командиров моей армии и переоделся паломником только в Бургосе…

— И бандиты тоже, ваша светлость, приняли такой вид и этим подали мне одну мысль. Переодевшись паломниками, командиры могут пробираться незамеченными, чтобы готовить места расположения войск. Теперь все щеголяют в такой одежде, сегодня каждый хочет совершить путешествие в Испанию. И даже негодяй Каверлэ оделся так же, как и мы. Главное, что мы встретились. Вы выберете резиденцию и призовете к себе всех испанцев, ваших сторонников. А я призову рыцарей и солдат из всех стран. Нельзя терять ни минуты. Дон Педро еще не утвердился на троне, он потерял своего лучшего советника, донью Марию, — единственное существо, которое было дорого ему в этом мире. Мы должны воспользоваться его нерешительностью и начать войну, пока он не успел опомниться.

— Донья Мария мертва! — воскликнул Энрике. — Это верно?

— Я точно знаю это, — печально сказал Аженор. — Я видел, как везли ее тело.

— Ну, а где дон Педро?

— Неизвестно. Он похоронил свою несчастную жертву в Бургосе и после этого исчез, — ответил коннетабль.

— Как исчез? Разве это возможно? Но вы сказали, что донья Мария его жертва. Расскажите мне об этом подробнее, коннетабль, я целую неделю не решался говорить ни с одной живой душой.

— Как донесли мне мои лазутчики, произошло вот что, — начал свой рассказ коннетабль. — Дон Педро влюбился в мавританку, дочь этого проклятого Мотриля… Донья Мария заподозрила неладное, она даже узнала о сговоре короля с мавританкой. Оскорбленная до бешенства, она вонзила кинжал в сердце соперницы, а потом отравилась.

— Нет, сеньоры, нет! — вскричал Аженор. — Это невозможно… Это было бы таким гнусным злодеянием, таким черным предательством, что солнце померкло бы от ужаса…

Король и коннетабль с удивлением посмотрели на молодого человека, который столь пылко выражал свои чувства, но не могли получить от него никаких вразумительных объяснений.

— Простите меня, господа, — смиренно сказал Аженор, — у меня есть дорогая для меня и горькая тайна, одну половину которой донья Мария унесла с собой могилу, а другую я хочу благоговейно хранить.

— Ты влюбился, бедный мальчик? — спросил коннетабль.

Вместо ответа на этот вопрос Аженор сказал:

— Я в полном вашем распоряжении, сеньоры, и готов умереть, служа вам.

— Я знаю, что ты верный человек, — ответил Энрике, — честный, умный, неутомимый слуга. Поэтому рассчитывай на мою благодарность, но скажи нам, что тебе известно о любви дона Педро?

— Мне известно все, государь, и если вы приказываете говорить…

— Где сейчас может находиться дон Педро — вот все, что нам хотелось бы узнать.

— Господа, соблаговолите дать мне неделю, и я отвечу вам, где он находится, — сказал Аженор.

— Дать неделю? — спросил король. — Что вы на это скажете, коннетабль?

— Я скажу, государь, что неделя уйдет у нас на подготовку нашей армии, на ожидание подкреплений и денег из Франции. Мы абсолютно ничем не рискуем..

— Тем более, ваша светлость, — подхватил Молеон, — что, если мой план удастся, вы будете располагать знанием настоящих причин войны, а ее истинного виновника, дона Педро, я с большой радостью выдам вам.

— Он прав, — согласился король. — Если один из нас будет схвачен, кончится война в Испании.

— О нет, государь! — воскликнул коннетабль. — Я клянусь вам, что если вы попадете в плен и вас разрубят на куски — этого, я надеюсь, Бог не допустит, — то я приложу все силы, чтобы наказать нечестивца дона Педро, который хладнокровно убивает своих пленных и водит дружбу с неверными.

— Я тоже так думаю, Бертран, — живо ответил король. — Не заботьтесь обо мне… Если я буду взят в плен и убит, то отбейте у врага мое тело и бездыханным положите на трон Кастилии; я заявляю, что считал бы себя счастливым победителем, если бы к подножию этого трона швырнули труп дона Педро — этого бастарда, предателя, убийцы.

— Государь, это я вам обещаю, — прибавил коннетабль. — Ну а теперь предоставим свободу этому молодому человеку.

— Где мы встретимся? — спросил Молеон. — Под стенами Толедо, который будем осаждать?

— Через неделю?

— Через неделю, — ответил Аженор.

Энрике нежно обнял молодого человека, который совсем сконфузился от подобной чести.

— Не смущайтесь, — сказал король, — я хочу доказать вам, что вы, деливший со мной трудные минуты моей судьбы, будете делить со мной и ее счастливые мгновения.

— А я тоже обязан ему свободой, которой наслаждаюсь, — заметил коннетабль, — обещаю помочь ему всеми своими силами в тот день, когда он потребует моей помощи в чем угодно, где угодно и против кого угодно.

— О господа, господа, вы переполняете меня радостью и гордостью! — воскликнул Молеон. — Вы, столь знатные люди, относитесь ко мне с таким вниманием… Ведь вы на этой земле олицетворяете для меня самого Бога, вы открываете мне Небо.

— Ты этого достоин, Молеон, — сказал коннетабль. — Скажи, нужны ли тебе деньги?

— Нет, ваша милость, нет.

— Но задуманный план потребует от тебя многих хлопот, и богатые подарки не помешают…

— Сеньоры, вы помните, что однажды я захватил шкатулку с драгоценностями этого бандита Каверлэ, в которой было сказочное богатство, но для меня это было чересчур много, и я без сожалений с ним расстался, — ответил Молеон. — Во Франции я получил от короля сто ливров, это для меня целое состояние, ведь мне на все хватает…

— О, как прекрасно сказано, — со слезами на глазах пробормотал Мюзарон из своего угла.

Король услышал его.

— Это твой оруженосец? — спросил он.

— Верный, храбрый слуга, — ответил Молеон, — он облегчает мне жизнь и не раз спасал меня.

— Он тоже получит награду. Подойди ко мне, оруженосец, — сказал граф, сняв брошь в виде выложенной жемчужинами раковины, — возьми это, и в тот день, когда ты или кто-нибудь из твоих потомков будет испытывать нужду, эта вещь, переданная в мои руки или в руки моего наследника, составит целое состояние… Бери, оруженосец, бери.

Мюзарон опустился на колени; сердце его готово было выскочить из груди.

— А теперь, мой король, — сказал коннетабль, — воспользуемся темнотой, чтобы добраться до места, где вас ждут ваши офицеры, ведь мы напрасно отпустили этого Каверлэ. Он, утроив свои силы, может снова напасть на нас и на этот раз действительно взять в плен хотя бы для того, чтобы доказать нам, что он далеко не дурак.

Они вооружились и, веря в свою неустрашимость и свои силы, добрались до леса, где было трудно на них напасть и невозможно их догнать.

Тут Аженор спешился и простился со своими могучими покровителями, которые пожелали ему удачи и счастливой дороги.

Мюзарон ждал приказов хозяина, готовый погнать лошадей в любую сторону.

— Куда мы едем? — спросил он.

— В Монтель… Ненависть подсказывает мне, что рано или поздно мы отыщем там дона Педро.

— Кстати, ревность — чувство полезное, — заметил Мюзарон, — она позволяет видеть даже то, чего нет. Ладно, едем в Монтель.

XV