VII

Среди победного ликования император, однако, не забыл об Актее. Юная гречанка еще не успела опомниться от изумления и испуга, которые испытала, узнав имя и титул своего возлюбленного, как к ней приблизились два либурнийских раба и от имени Нерона почтительно предложили ей следовать за ними. Актея машинально повиновалась, не зная, куда ее ведут, и даже не подумав спросить об этом, настолько она была подавлена страшной мыслью о том, что стала возлюбленной человека, чье имя все упоминали не иначе как с ужасом. У подножия Капитолия, между Табуларием и храмом Конкордии она увидела роскошные носилки; их держали шесть египетских рабов, чья грудь была украшена пластинами из полированного серебра в виде полумесяца, ноги и руки — браслетами из того же металла. Рядом с носилками сидела Сабина; во время триумфа Актея на какое-то время потеряла ее из виду, а теперь нашла опять — словно для того, чтобы прибавить к своим воспоминаниям недостающую частицу. Актея села в носилки, раскинулась на шелковых подушках, и носилки двинулись в сторону Палатина. Рядом шла Сабина и защищала свою госпожу от солнца, держа над ней огромное опахало из павлиньих перьев, на длинной ручке из индийского тростника. На протяжении примерно трехсот шагов носилки следовали по Священной дороге тем же путем, которым проследовала Актея в свите Цезаря; затем, повернув направо, рабы пронесли ее между храмами Фебы и Юпитера Статора и поднялись по нескольким ступенькам на Палатин. Оказавшись на красивейшей площадке, венчающей холм, они обогнули ее с той стороны, что нависает над улицей Субура и Новой дорогой. Наконец носилки 16*остановились напротив источника Ютурны, у дверей небольшого уединенного дома. Тут либурнийцы принесли две подножки, обитые пурпурным ковром, и приставили их к носилкам с обеих сторон, чтобы та, кого император назначил им госпожой, не утруждала себя, знаком показывая, с какой стороны она желает сойти на землю.

Актею здесь ждали: при ее приближении дверь отворилась и, стоило ей переступить порог, закрылась снова, хотя она не успела заметить того, кто исполнял обязанности я н и т о р а. Ее сопровождала одна лишь Сабина; решив, по-видимому, что после долгого и утомительного пути хозяйка прежде всего захочет совершить омовение, она провела ее в аподитерий (этим греческим словом обозначалась комната для раздевания). Однако, оказавшись там, Актея, все еще до глубины души взволнованная и озабоченная странной прихотью судьбы, заставившей ее последовать за властителем мира, села на скамью, тянувшуюся кругом всей комнаты, и сделала Сабине знак подождать. Но едва она погрузилась в свои думы, как вдруг, словно невидимый могущественный господин, которого она себе избрала, побоялся, что эти думы захватят ее целиком, раздалась нежная звучная музыка. Нельзя было понять, откуда исходят эти звуки: музыканты разместились так, что вся комната была охвачена гармонией. Должно быть, Нерон заметил, какое сильное воздействие оказывают эти таинственные звуки на юную гречанку (за время путешествия он наблюдал это не один раз), и заранее приказал таким образом отвлекать ее от воспоминаний, стремясь побороть их власть над нею. Если он действительно рассчитывал на это, то не обманулся в своих ожиданиях: едва девушка услышала звуки музыки, она медленно подняла голову, слезы, лившиеся по щекам, иссякли, а последние слезинки, выкатившиеся из ее глаз, на миг повисли на длинных ресницах, как капли росы на тычинках цветка, и, как роса под лучами солнца, казалось, вскоре высохнут в пламенном сиянии взгляда, что они затуманили. В то же время побледневшие губы девушки снова окрасились пурпуром и приоткрылись как для улыбки или для поцелуя.

Тогда Сабина приблизилась к госпоже, а та, вместо того чтобы сопротивляться, сама помогла рабыне снять с себя одежды; одна за другой они упали к ее ногам, оставив ее обнаженной и зарумянившейся, словно целомудренная Венера. Она предстала в блеске такой совершенной и такой непорочной красоты, что даже рабыня, глядя на нее, замерла от восторга. Когда Актея, желая пройти в следующую залу, оперлась рукой на обнаженное плечо Сабины, она почувствовала, как та содрогнулась всем телом, и увидела, как к ее щекам на мгновение прихлынула кровь, будто их коснулось пламя. Актея отняла руку, испугавшись, что причиняла боль своей юной прислужнице. Но та, поняв причину ее замешательства, тут же схватила руку хозяйки, снова положила ее на свое плечо и вместе с Актеей вошла в тепидарий.

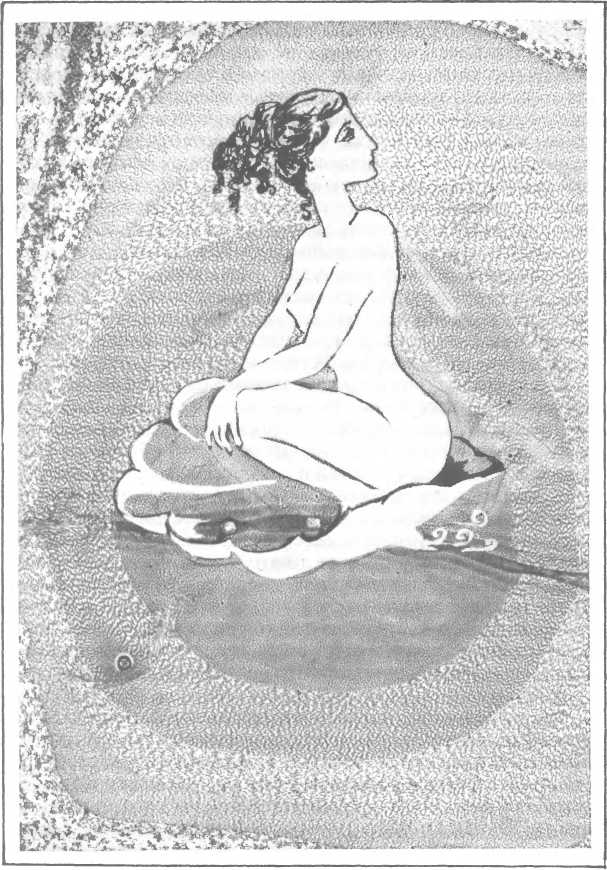

Это было просторное квадратное помещение; посреди него раскинулся бассейн с теплой водой, обширный, как озеро. Юные рабыни в венках из осоки, нарциссов и кувшинок резвились на поверхности водоема, как стайка наяд. Едва завидев Актею, они сразу же подтолкнули к тому краю бассейна, что был ближе к ней, огромную раковину из слоновой кости, выложенную кораллом и перламутром. Волшебные впечатления так быстро следовали друг за другом, что Актея предалась им, словно чарующему сну: она забралась в это хрупкое суденышко и через мгновение оказалась посреди воды, как Венера, окруженная своей морской свитой.

И снова послышалась та же восхитительная музыка, так пленившая ее недавно. Вскоре в музыку вплелись голоса наяд: они пели о том, как Гилас ходил за водой на троадских берегах, и, показывая, как нимфы реки Асканий манили к себе любимца Геркулеса, протягивали руки к Актее и своим пением приглашали ее сойти к ним, в воду. Игры на воде были привычны юной гречанке. В былое время ей с подругами много раз доводилось переплывать Коринфский залив. Поэтому она, не задумываясь, бросилась в волны этого теплого благоухающего моря, где рабыни встретили ее словно свою царицу.

Все они были юные девушки, выбранные из числа самых красивых рабынь. Одни были увезены с Кавказа, другие — из Галлии; те родились в Индии, а эти — в Испании. Но даже среди этих первейших красавиц, избранных для удовольствия, Актея казалась богиней. Скользнув по поверхности воды легко, словно сирена, нырнув с проворством наяды, извиваясь в глубине этого рукотворного озера гибко и грациозно, как змея, она сразу же заметила, что в ее водяной свите не хватает Сабины. Оглянувшись в поисках рабыни, Актея увидела ее: она сидела у края водоема, закутав голову покрывалом. Веселая и ласковая, как ребенок, Актея окликнула ее. Девушка вздрогнула и приподняла край покрывала, закрывавший ей лицо. Тогда с какими-то странными смешками, смысл которых остался непонятен Аетее, шальными, дразнящими голосами все рабыни хором стали звать Сабину, наполовину высунувшись из воды, стали махать ей руками, маня к себе. Какое-то мгновение Сабина, казалось, готова была присоединиться к ним;

в душе у нее творилось что-то странное: глаза загорелись, к лицу прилила кровь, и в то же время из глаз катились слезы и сразу высыхали на щеках. Однако, вместо того чтобы уступить своему очевидному желанию, Сабина бросилась к двери, как будто спеша ускользнуть от власти этих разнеживающих чар. Каким бы быстрым ни было это движение, Актея успела выскочить из воды и под дружный смех рабынь преградила ей дорогу. Тогда показалось, что Сабина вот-вот лишится чувств: колени у нее ослабли, на лбу выступил холодный пот. Рабыня так сильно побледнела, что Актея, испугавшись, как бы та не упала, протянула к ней руки и привлекла к своей обнаженной груди, но тут же оттолкнула, негромко вскрикнув от боли. Охваченная странным возбуждением Сабина наткнулась на ее плечо и впилась в него зубами. Затем, ужаснувшись того, что она сделала, бросилась вон из залы.

На крик Актеи сбежались все рабыни и обступили госпожу. Однако Актея, боясь, как бы Сабину не подвергли наказанию, быстро овладела собой, сумела скрыть боль и, силясь улыбнуться, смахнула скатившиеся на грудь одну-две капли крови, похожие на жидкий коралл. А впрочем, случай этот был слишком ничтожен, чтобы вызвать у Актеи какое-либо чувство, кроме удивления. Поэтому она спокойно направилась к следующей зале терм, которая называлась кальдарий.

Это было небольшое круглое помещение, опоясанное ступенями; по всей его окружности в стенах были устроены узенькие ниши с сиденьями внутри. Середину залы занимал бассейн с кипящей водой. Над ним стоял пар, такой же густой, как тот, что по утрам стелется над поверхностью озера. Но этот пар, мало того что был обжигающий сам по себе, вдобавок еще подогревался жаром печи: раскаленный воздух шел по трубам, обхватывавшим кальдарий своими багровыми руками, и вились по наружным перегородкам, словно плющ по стене.

Как только Актея, не имевшая привычки к горячим баням, — их знали и любили в одном только Риме — вошла в кальдарий и ее обдало волнами раскаленного пара, наползавшими, точно облака, она почувствовала, что ей не хватает воздуха, и протянула вперед руки, желая позвать на помощь, но голос не слушался ее: раздались лишь невнятные крики, а затем рыдания. Она бросилась было к двери, но рабыни удержали ее, и она без сил опустилась на их руки, знаком показав, что задыхается. Тогда одна из девушек дернула цепь — круглый золотой щит посреди потолка отодвинулся подобно клапану, и в кальдарий, где уже почти невозможно было дышать, ворвался свежий воздух, неся с собой жизнь. Актея ощутила, как грудь ее расширяется; ею овладела приятная слабость, сладкая истома. Она дала увлечь себя к одной из ниш и опустилась на сиденье. Ей уже стало легче переносить страшную жару, от которой по жилам, казалось, струилась не кровь, а жидкое пламя. Вскоре пар вновь стал таким густым и таким обжигающим, что пришлось еще раз отодвигать в потолке золотой щит. Вместе со свежим воздухом на купальщиц снизошло ощущение такого блаженства, что юная гречанка начала понимать пристрастие римлянок к такому виду омовения, какой раньше был ей совсем не известен, а только что, при первом знакомстве, показался ужасной пыткой. Спустя недолгое время пар опять наполнил кальдарий, но на этот раз, вместо того чтобы выпустить его наружу, ему дали сгуститься настолько, что Актея опять почувствовала дурноту; тогда две рабыни принесли пурпурное шерстяное покрывало, закутали им с головы до пят полубесчувственную девушку и, взяв ее на руки, отнесли в комнату с умеренно подогретым воздухом и опустили на ложе для отдыха.

Затем Актее пришлось познакомиться с еще одной процедурой римских бань, но уже не столь неожиданной и мучительной, какой оказалось посещение кальдария. Это был массаж — приятный обычай, который обитатели Востока заимствовали у римлян и остаются верны ему и по сей день. Явились две рабыни, искусные в этом деле, и принялись жать и разминать ей тело, пока все ее члены не сделались мягкими и гибкими. Затем они без боли и без нажима заставили хрустнуть один за другим все ее суставы. Потом, взяв маленькие флакончики из носорожьего рога, растерли ей все тело душистым маслом и благовониями. И наконец вытерли насухо — сначала тонкой шерстью, потом нежнейшим египетским муслином, а затем — лебяжьими кожами, с которых были ощипаны все перья и оставлен только пух.

Все время пока длилась эта процедура, завершавшая омовение, Актея лежала с полузакрытыми глазами, погрузившись в блаженное забытье, без слов и без мыслей. Ею овладела странная, сладкая дремота, оставлявшая силы лишь для того, чтобы ощутить неведомую прежде полноту жизни. Не только грудь дышала глубже и свободнее: с каждым вдохом Актее казалось, будто жизнь вливается в нее через все поры. Это чувство физического удовольствия было таким сильным, таким всеобъемлющим, что способно было не только изгладить воспоминания прошлого, но и побороть тревоги дня сегодняшнего; в таком состоянии девушке невозможно было поверить в несчастье и вся жизнь представлялась ей нескончаемой чередой приятных, сладостных впечатлений, не имевших осязаемых форм и терявшихся в волшебной, туманной дали!

Среди этого магнетического полусна, этой бездумной погруженности в мечты Актея услышала, как где-то позади нее отворяется дверь; но, поскольку ей в ее странном состоянии малейшее движение представлялось утомительным, она даже не повернулась на этот шум, думая, что в комнату вошла одна из ее рабынь. Она так и осталась лежать с полузакрытыми глазами, слушая, как к ее ложу приближаются чьи-то медленные, размеренные шаги. Странное дело — по мере того как эти шаги приближались, каждый из них словно бы эхом отдавался в ней самой. Тогда она с усилием повернула голову и, поглядев в сторону, откуда доносились эти звуки, увидела идущую к ней женскую фигуру в обычном одеянии римской матроны, в длинной столе, окутавшей ее с головы до пят. Дойдя до ложа, эта похожая на видение фигура остановилась, и девушка ощутила на себе пристальный, изучающий взгляд, от которого, показалось ей, словно от взгляда провидицы, нельзя утаить ничего. Несколько мгновений незнакомка молча глядела на нее, затем заговорила тихим, но звучным голосом, и каждое ее слово, как леденящий клинок кинжала, проникало в сердце той, к кому оно было обращено:

— Ты и есть та юная коринфянка, которая покинула отечество и отца, чтобы последовать за императором?

Вся жизнь Актеи — ее блаженство и отчаяние, прошедшее и грядущее — уместилась в этих коротких словах. Внезапно на нее нахлынул поток воспоминаний: ее девичьи радости, цветы, что она собирала у источника Пирены; отчаяние старика-отца, когда на следующий день после игр он звал ее и не дозвался; ее прибытие в Рим, где ей открылась страшная тайна, что до этого скрывал от нее царственный возлюбленный. Все это как живое виделось сквозь волшебное прокрывало, приподнятое ледяной рукой неизвестной женщины. Актея вскрикнула, закрыла лицо руками, зарыдала:

— Да, это я! Да, я и есть эта несчастная!..

После того как прозвучал этот вопрос и ответ на него, наступило недолгое молчание. Актея не осмеливалась открыть глаза: она все еще чувствовала на себе тяжелый, властный взгляд этой женщины. Наконец незнакомка отняла ее руку от лица; девушке показалось, что в этом прикосновении, пусть холодном и осторожном, чувствовалось скорее сострадание, чем угроза, и тогда она отважилась поднять набрякшие от слез веки. Незнакомка по-прежнему глядела на нее.

— Послушай, — произнесла она все тем же звучным голосом, но более мягко, — судьба порой загадывает нам удивительные загадки. Случается, она вкладывает в руки ребенка счастье или злополучие целого царства. Быть может, не гнев богов прислал тебя сюда, быть может, тебя избрало их милосердие.

— О! — воскликнула Актея. — Я виновна, но виновна только в том, что люблю! В сердце у меня нет злобы! Мне самой уже не быть счастливой, и все же я хотела бы, чтобы все кругом были счастливы!.. Но я такая одинокая, такая слабая, я ничего не могу. Укажи мне, что я должна сделать, и я это сделаю!..

— Прежде всего скажи мне: знаешь ли ты того, кому доверила свою судьбу?

— Только сегодня утром мне стало известно, что Луций и Нерон — один и тот же человек, что мой возлюбленный — император. Я пленилась красотой, ловкостью, искусным пением — ведь я дочь Греции. Я пошла за победителем игр, но я не знала, что это властитель мира!..

— А теперь, — сказала незнакомка, чей взгляд стал еще более пронзительным, а голос еще более властным, — теперь ты знаешь, что это Нерон. Но знаешь ли ты, что такое Нерон?

— Я привыкла относиться к нему как к богу, — ответила Актея.

— В таком случае, — продолжала незнакомка, усаживаясь на ложе рядом с ней, — я скажу тебе, что он собой представляет, ведь возлюбленная почти ничего не знает о своем возлюбленном, а рабыня — о своем господине.

— И что я сейчас услышу? — прошептала девушка.

— Луций был рожден вдали от трона: он приблизился к нему благодаря брачному союзу и взошел на него в результате преступления.

— Но преступление совершил не он! — воскликнула Актея.

— Однако он обратил его себе на пользу, — холодно ответила незнакомка. — Правда, буря, свалившая дерево, пощадила молодой побег. Но сыну предстояло вскоре последовать за отцом: прах Британика занял место рядом с прахом Клавдия, и на этот раз убийцей был Нерон.

— О! Кто может утверждать такое? — воскликнула Актея. — Кто может предъявить такое страшное обвинение?

— Ты сомневаешься, девушка? — невозмутимо продолжала незнакомка. — Не хочешь ли ты узнать, как все это произошло? Я расскажу тебе. Однажды в покое, соседнем с тем, где находилась свита Агриппины, Нерон играл с мальчиками, среди которых был и Британик. Нерон приказал ему войти в триклиний и спеть возлежащим за трапезой стихи: Нерону хотелось напугать мальчика, хотелось, чтобы придворные осмеяли и ошикали его. Британик выполнил полученный приказ: одевшись в белое, он явился в триклиний и, бледный и печальный, прошел между пирующими. С волнением в голосе, со слезами на глазах он пропел стихи, которые Энний, древний наш поэт, вложил в уста Астианакса:

О мой родитель! О моя родина! О дом Приама, пышный чертог! Храм с дверьми на звонких штырях! Со стенами, сверкающими золотом и слоновой костью! Я видел, как сокрушила вас рука варвара! Я видел, как вы стали добычей пламени!

И внезапно смех умолк, уступив место слезам: сколь ни была разнузданной оргия, она затихла перед этой невинностью и страданием. После этого участь Британика была решена. В одной из римских темниц содержалась знаменитая отравительница, чьи преступления были широко известны. Нерон вызвал к себе Поллиона Юлия и поручил ему надзор за ней, — сам он еще не решался, будучи императором, вступать в переговоры с этой женщиной. На следующий день Поллион Юлий принес ему яд, и воспитатели Британика собственноручно вылили его в кубок мальчика. Но убийцы, то ли из страха, то ли из жалости, не решились на злодеяние: питье не было смертельным. Тогда Нерон, император, — ты только вдумайся! — Нерон, этот бог, как ты его сейчас называла, велел привести отравителей к себе во дворец, в свои покои, где стоит алтарь богов — покровителей домашнего очага, и там, да, там, приказал им готовить яд. Сначала его испытали на козле — он прожил пять часов, и за это время зелье поставили на огонь и уварили, чтобы сделать крепче. Потом его дали кабану — после этого тот не прожил и минуты!.. Тогда Нерон отправился в баню, надушился благовониями, оделся в белое. А затем с улыбкой на устах возлег за стол, рядом с тем, за которым ужинал Британик.

— Но если так, — дрожащим голосом перебила ее Актея, — если Британик действительно был отравлен, почему же раб-отведыватель не испытал на себе действие яда? Говорят, у Британика с детства была падучая болезнь, быть может, у него случился припадок, и…

— Да, да, именно так и утверждает Нерон!.. Именно в этом проявилась его адская предусмотрительность. Да, все напитки, все кушанья, поданные Британику, первым пробовал раб-отведыватель. Но Британику принесли такое горячее питье, что, хотя раб его и попробовал, мальчик пить не смог; тогда в кубок добавили холодной воды, и в этой-то холодной воде содержался яд. О! Этот яд действовал быстро и был приготовлен умело: без единого крика, без единого стона Британик закрыл глаза и упал навзничь. Некоторые сотрапезники необдуманно убежали. Но самые хитрые остались; они побледнели, дрожали, они поняли все. Нерон пел в это время. Он умолк, наклонился над ложем Британика, вгляделся в мальчика и сказал:

— Ничего страшного, сейчас он очнется и снова станет видеть.

И он продолжал петь.

А сам между тем заранее позаботился обо всем необходимом для погребения — на Марсовом поле был сложен костер. И той же ночью туда принесли труп мальчика, весь в лиловых пятнах; но боги, можно подумать, отказались быть сообщниками в братоубийстве: разразился ливень, и он трижды гасил костер! Тогда Нерон приказал обмазать труп смолой и варом, костер зажгли в четвертый раз, и пламя, пожирая труп, взвилось вверх — казалось, на этом огненном столбе возносится в небо разгневанный дух Британика!

— Но Бурр! Но Сенека!.. — воскликнула Актея.

— Бурр, Сенека!.. — с горечью повторила незнакомка. — Им нагрузили руки серебром, заткнули рот золотом, и они промолчали!..

— Увы! Увы! — прошептала Актея.

— С этого дня, — продолжала та, кому, по-видимому, все эти страшные тайны были хорошо известны, — с этого дня Нерон стал настоящим сыном Агенобарбов, достойным потомком этого племени людей с медной бородой, железным лицом и свинцовым сердцем. Он развелся с Октавией, которой был обязан троном, сослал ее в Кампанию, где ее стерегли, не спуская глаз, и, всецело предавшись утехам в обществе цирковых возниц, гистрионов и гетер, начал вести такую разгульную и развратную жизнь, что она уже два года приводит в ужас весь Рим. Ибо тот, кого ты любишь, девушка, твой прекрасный олимпиец-победитель, тот, кого мир называет своим императором, а придворные чтут как бога, с наступлением ночи выходит из дворца в одежде раба, в колпаке вольноотпущенника. Он спешит на Мульвиев мост или в какой-нибудь кабак Субуры, и там, среди распутников и блудниц, среди носильщиков и уличных фигляров, под кимвал жреца Кибелы или под флейту гетеры, божественный Цезарь воспевает свои подвиги на поле брани и на поприще любви. Затем во главе этого сброда, разгоряченного вином и похотью, рыщет по улицам города, оскорбляя женщин, избивая прохожих, грабя дома, так что, когда он возвращается в свой Золотой дворец, на лице у него порой видны позорные следы, оставленные грязной палкой какого-нибудь неизвестного мстителя.

— Не может быть! Не может быть! — воскликнула Актея. — Ты клевещешь на него!

— Ошибаешься, девушка, я говорю правду, и притом еще не всю правду.

— И он не наказывает тебя за то, что ты раскрываешь такие тайны?

— Когда-нибудь это может случиться, и я готова к этому.

— Почему же ты ведешь себя так, словно не боишься его мести?..

— Потому, что я, наверно, единственная, кому нельзя убежать от него.

— Кто же ты в таком случае?

— Я его мать!..

— Агриппина! — воскликнула Актея, вскакивая с ложа и бросаясь на колени. — Агриппина, дочь Германика! Сестра, вдова и мать императоров! Агриппина — и она стоит здесь передо мной, бедной гречанкой! Скажи, чего ты хочешь? Говори, приказывай, я все исполню. Нет, не все: если ты прикажешь не любить его, это будет мне не по силам. Потому что, несмотря на все, что ты мне рассказала, я люблю его по-прежнему. Но в этом случае, раз я не смогу повиноваться тебе, то смогу, по крайней мере, умереть.

— Напротив, дитя мое, — возразила Агриппина, — продолжай любить Цезаря той же преданной, безграничной любовью, какой любишь Луция, ибо на эту любовь вся моя надежда, ведь только непорочность одной женщины может противостоять развращенности другой.

— Другой! — в ужасе вскричала Актея. — Значит, Цезарь любит другую?

— А ты не знала этого, дитя мое?

— Ах! Откуда мне знать?.. Я последовала за Луцием, так зачем мне было спрашивать о Цезаре? Что за дело мне было до императора! Я любила простого певца, я вручила ему мою жизнь, думая, что он может вручить мне свою!.. Но кто же эта женщина?

— Дочь, отрекшаяся от отца, жена, предавшая мужа! Женщина роковой красоты, которой боги дали все, кроме сердца, — Сабина Поппея.

— О да, да! Я слышала, как люди называли это имя. Я слышала, как рассказывают эту историю, когда еще не знала, что сама стану ее участницей. Однажды мой отец, думая, что я вышла из комнаты, тихонько рассказал об этом другому старику, и оба они залились краской! Верно ли, что эта женщина покинула своего мужа Криспина и ушла к любовнику Отону?.. Верно ли, что этот ее любовник во время ужина продал ее Цезарю за должность наместника в Лузитании?

— Верно! Верно! — воскликнула Агриппина.

— И он ее любит! Он ее все еще любит! — горестно прошептала Актея.

— Да, — ответила Агриппина, и в голосе у нее послышалась ненависть, — да, он все еще любит ее, любит по-прежнему, и за этим кроется какая-то тайна, какое-то приворотное зелье, какой-то проклятый гиппоман, вроде того, которым Цезония опоила Калигулу!..

— Праведные боги! — воскликнула Актея. — Как я наказана, как я несчастна!..

— Ты не так несчастна и не так наказана, как я, — заметила Агриппина, — ведь ты вольна была не выбирать его своим возлюбленным, а мне боги дали его в сыновья. Ну, понимаешь ли ты теперь, что тебе надо делать?

— Удалиться от него, никогда больше его не видеть.

— Нет, дитя мое, ни в коем случае. Говорят, он любит тебя.

— Так говорят? Но правда ли это? Ты в это веришь?

— Да.

— О! Будь благословенна!

— Так вот: нужно, чтобы эта любовь обрела волю, обрела цель, обрела результат; нужно удалить от него это адское отродье, что губит его, — и ты спасешь Рим, спасешь императора и, быть может, меня.

— Тебя? Неужели ты думаешь, что Нерон посмел бы…

— Нерон смеет все!..

— Но я не способна осуществить этот план!

— Ты, быть может, единственная женщина, которая достаточно чиста, чтобы осуществить его.

— О нет! Нет! Лучше мне уехать! Лучше никогда больше не видеть его!

— Божественный император зовет к себе Актею, — негромко произнес молодой раб, открыв дверь и став на пороге.

— Спор! — удивленно воскликнула Актея.

— Спор! — пробормотала Агриппина, покрывая голову стол ой.

— Цезарь ждет, — добавил раб после недолгого молчания.

— Что ж, иди! — сказала Агриппина.

— Я иду с тобой, — сказала Актея рабу.