Книга: А. Дюма. Собрание сочинений. Том 26. Белые и синие

Назад: ПРЕДИСЛОВИЕ

Дальше: IX ШАРЛЬ АРЕСТОВАН

Часть первая

Пруссаки на Рейне

I

ИЗ ГОСТИНИЦЫ «ПОЧТОВАЯ»

В ГОСТИНИЦУ «У ФОНАРЯ»

Двадцать первого фримера II года Республики (11 декабря 1793 года), в девять часов вечера, дилижанс, прибывший из Безансона в Страсбур, остановился в глубине двора гостиницы «Почтовая», расположенной позади собора.

Из кареты вышли пять пассажиров; к одному из них, самому юному, нам следует приглядеться внимательнее.

Это был изящный бледный подросток лет тринадцати четырнадцати, которого можно было принять за переодетую девушку, настолько кротким и задумчивым было выражение его лица; его темно-каштановые волосы были подстрижены «под Тита» (эту прическу носили ревностные республиканцы, желавшие походить на Тальма); ресницы того же цвета обрамляли его светло-голубые глаза, вопросительно и необычайно серьезно взиравшие на людей и окружающий мир. У мальчика были тонкие губы, красивые зубы и обаятельная улыбка; его сшитый по тогдашней моде, хотя и не щегольской наряд был весьма опрятным: тут явно не обошлось без заботливой женской руки.

Возница, видимо проявлявший о мальчике необычайную заботу, передал ему небольшую сумку, похожую на солдатский ранец, который носят за спиной на двух лямках. Затем, оглядевшись вокруг, он закричал:

— Эй! Нет ли тут кого-нибудь из гостиницы «У фонаря», кто встречает молодого путешественника из Безансона?

— Я здесь, — откликнулся чей-то резкий, грубый голос.

Человек, похожий на конюха, оставался в темноте, ибо фонарь в его руке освещал лишь мостовую; он обошел огромную карету и приблизился к открытой дверце.

— А, это ты, Соня! — сказал кучер.

— Меня зовут не Соня, мое имя Коклес, — кичливо возразил конюх, — и я пришел за гражданином Шарлем…

— По поручению гражданки Тейч, не так ли? — послышался нежный голос мальчика, приятно звучавший по сравнению с грубым голосом конюха.

— Так точно, от гражданки Тейч. Ну как, ты готов, гражданин?

— Кучер, — промолвил подросток, — вы скажете дома…

— …что вы благополучно добрались и что вас встретил и; будьте покойны, господин Шарль.

— Вот те на! — воскликнул конюх почти угрожающим тоном, подходя вплотную к вознице и мальчику, — вот те на!

— Ну, и как прикажешь понимать твое «вот те на»?

— Я хочу сказать, что твои речи, возможно, пристали жителю Франш-Конте, но не Эльзаса.

— Вот как! — насмешливо отозвался кучер, — и это все, что ты хочешь сказать?

— И еще я хочу дать тебе совет, — продолжал гражданин Коклес, — оставь в своем дилижансе всяческие «вы» и «господин», ввиду того что подобные обращения неуместны в Страсбуре, особенно с тех пор как нам выпало счастье принимать в наших стенах граждан народных представителей Сен-Жюста и Леба.

— Не сбивай меня с толку своими гражданами народными представителями и отведи-ка лучше этого молодого человека в гостиницу «У фонаря».

С этими словами, не придав значения советам гражданина Коклеса, возница скрылся в гостинице «Почтовая».

Человек с фонарем посмотрел ему вслед, бормоча что-то себе под нос, и затем обернулся к мальчику.

— Пошли, следуй за мной, гражданин Шарль, — сказал он и зашагал впереди, указывая дорогу.

В любую пору Страсбур оставался невеселым городом, в особенности через два часа после сигнала вечерней зори; но никогда еще он не был более безрадостным, чем в те времена, с которых начинается это повествование, то есть в первой половине декабря 1793 года; австро-прусская армия буквально стояла у ворот города; главнокомандующий Рейнской армией генерал Пишегрю, с трудом собрав остатки войска, с помощью своей воли и личного примера восстановил дисциплину и возобновил наступление 18 фримера, то есть за три дня до описываемых событий; будучи не в состоянии дать противнику настоящий бой, он прибегнул к тактике перестрелок и рукопашных схваток.

Пишегрю явился на смену Ушару и Кюстину, уже обезглавленным за неудачи, и Александру де Богарне, которого также вскоре ждала гильотина.

Вдобавок, прибывшие в Страсбур Сен-Жюст и Леба не просто приказали Пишегрю победить, а вынесли постановление об этом и первыми рвались в бой.

Гильотина сопровождала их повсюду, чтобы немедленно приводить декреты в исполнение.

В тот день было издано три декрета.

Первый из них предписывал закрывать ворота Страсбура в три часа пополудни; любого, по чьей вине они будут закрыты хотя бы на пять минут позже срока, ждала смертная казнь.

Второй декрет запрещал отступать перед лицом врага. Смертная казнь ждала любого, кто повернется спиной к неприятелю на поле битвы — будь то кавалерист, что пустит своего коня вскачь, или пехотинец, что ускорит шаг.

Третий декрет предписывал военным спать в одежде на случай внезапных нападений, на которые не скупился противник. Смертная казнь грозила любому солдату, офицеру или военачальнику, которого застанут раздетым.

Не пройдет и шести дней, как мальчику, только что вступившему в город, предстоит увидеть эти декреты в действии.

Все эти обстоятельства, как уже было сказано, вместе с поступавшими из Парижа вестями, придавали Страсбуру — от природы мрачному городу — еще более мрачный характер.

Из Парижа поступили известия о казни королевы, казни герцога Орлеанского, казни г-жи Ролан и казни де Байи.

В городе также поговаривали о близившемся освобождении Тулона от англичан, но это были всего лишь непроверенные слухи.

Так что в это время Страсбур представал перед человеком со стороны отнюдь не в радужных тонах.

После девяти часов на темных узких улочках города хозяйничали патрули национальной гвардии и общества «Пропаганда», следившие за общественным порядком.

В самом деле, до чего же зловещими должны были казаться путешественнику, прибывшему из мирного неприграничного города, эти ночные звуки чеканных шагов, которые внезапно замирали, после чего раздавался приглушенный приказ командира и лязг металла всякий раз, когда один дозор встречался с другим и они обменивались паролями.

Два-три таких отряда уже прошли мимо нашего юного героя и его провожатого, не обратив на них внимания, как вдруг показался новый патруль и в ночи послышались слова: «Стой, кто идет?»

В Страсбуре отвечали на оклик дозора тремя различными способами, каждый из которых довольно красноречиво свидетельствовал о политических взглядах человека.

Равнодушные отвечали: «Друзья».

Умеренные отвечали: «Граждане».

Ярые революционеры отвечали: «Санкюлоты».

— Санкюлот! — решительно воскликнул Коклес в ответ на обращенный к нему вопрос.

— Подойди сюда! — прогремел повелительный голос.

— А! Прекрасно, — сказал Коклес, — я узнаю его: это гражданин Тетрель; я сейчас все улажу.

— Что за гражданин Тетрель? — поинтересовался юноша.

— Друг народа, гроза аристократов — одним словом, безупречный человек!

И Коклес направился к патрулю спокойной походкой человека, которому нечего бояться.

— Это я, гражданин Тетрель, это я!

— А! Так ты меня знаешь, — проговорил командир отряда, великан ростом в пять футов десять дюймов, высота которого вместе со шляпой, увенчанной плюмажем, достигала семи футов.

— А как же! Кто же в Страсбуре не знает гражданина Тетреля? — промолвил Коклес, и, поравнявшись с гигантом, он прибавил: — Добрый вечер, гражданин Тетрель!

— Прекрасно, что ты меня знаешь, — отозвался великан, — но я-то тебя не знаю.

— О! Это не так! Ты меня знаешь: я гражданин Коклес, а при тиране меня звали Соней; ты сам окрестил меня таким именем, когда твои лошади и собаки бывали в гостинице «У фонаря». Соня! Неужели ты не помнишь Соню?

— Ну да! Я прозвал тебя так, потому что ты был самым ленивым из плутов, каких я когда-либо видывал. А что это за юноша?

— Этот? — переспросил Коклес, приподнимая фонарь на уровень лица мальчика. — Это парень, которого отец отправил к господину Евлогию Шнейдеру учиться греческому.

— И чем же занимается твой отец, дружище? — обратился Тетрель к Шарлю.

— Он председатель суда в Безансоне, гражданин, — отвечал мальчик.

— Однако, чтобы учиться греческому, надо знать латынь.

Мальчик выпрямился.

— Я ее знаю, — сказал он.

— Как, уже знаешь?

— Да. Когда я жил в Безансоне, мы с отцом всегда говорили только на латыни.

— Черт возьми! Мне кажется, этот парень развит не по годам. Сколько же тебе лет — одиннадцать-двенадцать, не так ли?

— Мне скоро будет четырнадцать.

— И с какой стати твой отец решил послать тебя к гражданину Евлогию Шнейдеру учиться греческому?

— Дело в том, что мой отец не столь силен в греческом, как в латыни. Он научил меня тому, что знал сам, а затем отправил к гражданину Шнейдеру, который свободно говорит по-гречески, так как занимал кафедру греческого языка в Бонне. Смотрите, вот письмо отца, которое я должен передать. Кроме того, неделю тому назад отец написал ему еще раз, чтобы предупредить о моем приезде, и тот заказал для меня комнату в гостинице «У фонаря», а также послал сегодня гражданина Коклеса меня встретить.

С этими словами мальчик вручил письмо гражданину Тетрелю, дабы подтвердить, что сказал правду.

— Ну-ка, Соня, придвинь свой фонарь, — приказал Тетрель.

— Коклес! Зовите меня Коклес! — возразил конюх, услышав свое старое прозвище, но тем не менее подчинился приказу.

— Мой юный друг, — промолвил Тетрель, — позволь заметить, что это письмо адресовано вовсе не гражданину Шнейдеру, а гражданину Пишегрю.

— Ах, простите, я, ошибся, — живо ответил мальчик, — отец вручил мне два письма, и я, должно быть, дал вам не то письмо.

Он забрал у Тетреля письмо и вручил ему другое.

— На сей раз, — сказал великан, — все точно: «Общественному обвинителю гражданину Евлогию Шнейдеру*.

— Елогию Шнейдеру, — повторил Коклес, переделав на свой лад имя общественного обвинителя, по его мнению искаженное Тетрелем.

— Ну-ка, преподай твоему провожатому урок греческого языка, — засмеялся командир патруля, — и растолкуй ему, что имя Евлогий означает… Ну-с, молодой человек, что значит Евлогий?

— „Красноречивый“, — ответил мальчик.

— Клянусь честью, отличный ответ! Ну что, ты слышал, Соня?

— Коклес! — упрямо повторил конюх, отстаивавший свое имя с куда большим рвением, чем имя общественного обвинителя.

Между тем Тетрель отвел мальчика в сторону и прошептал ему на ухо:

— Ты идешь в гостиницу „У фонаря“?

— Да, гражданин, — ответил мальчик.

— Ты встретишься там с двумя земляками из Безансона, которые приехали защищать и требовать освобождения генерал-адъютанта Шарля Перрена, обвиненного в измене.

— Да, это граждане Дюмон и Баллю.

— Так точно. Ну вот, передай им, что, пока они остаются здесь, пусть не только не рассчитывают на спасение своего подопечного, но также не ждут ничего хорошего для себя. Видишь ли, речь попросту идет об их жизни.

— Я не понимаю, — отозвался мальчик.

— Неужто ты не понимаешь, что Сен-Жюст прикажет свернуть им шеи, как двум цыплятам, если они останутся здесь? Посоветуй им убираться отсюда, и как можно быстрее.

— На кого мне сослаться?

— Не вздумай этого делать, а не то меня заставят расплачиваться за разбитые, то есть за неразбитые горшки.

Затем, выпрямившись, он произнес:

— Отлично, вы благонадежные граждане, ступайте своей дорогой. И вы тоже — вперед, шагом марш!

Гражданин Тетрель удалился во главе своего отряда, оставив гражданина Коклеса исполненным гордости оттого, что он в течение десяти минут разговаривал со столь важной особой, и приведя гражданина Шарля в смятение своим сообщением.

Оба молча продолжали свой путь.

Стояла пасмурная, унылая погода, как водится в декабре на севере и востоке Франции; несмотря на то что близилось полнолуние, огромные черные тучи, бежавшие друг за другом, словно волны на экваторе, то и дело закрывали луну.

Чтобы добраться до гостиницы „У фонаря“, расположенной на бывшей улице Архиепископства, ныне улице Богини Разума, нужно было пересечь Рыночную площадь, в конце которой возвышался помост; погруженный в свои мысли, мальчик едва не налетел на это сооружение.

— Берегись, гражданин Шарль, — рассмеялся конюх, — ты сейчас разнесешь гильотину.

Шарль вскрикнул и в ужасе отшатнулся.

И тут из-за туч ненадолго выглянула луна, явив их взорам страшное орудие, и бледный, печальный свет на миг озарил нож гильотины.

— Господи! Неужели это пускают в ход? — простодушно спросил мальчик, прижимаясь к Коклесу.

— Ты спрашиваешь, пускают ли это в ход? — весело откликнулся конюх. — А то как же, причем каждый день. Сегодня настал черед мамаши Резен. Она попала сюда несмотря на свои восемьдесят лет. Напрасно она кричала палачу: „Послушай, сынок, не стоит меня убивать: подожди немного, и я сама околею“; она рухнула так живо, как будто ей было только двадцать.

— Что же сделала эта несчастная женщина?

— Она дала ломоть хлеба голодному австрийцу. Напрасно она объясняла, что приняла его за земляка, поскольку он просил есть по-немецки; ей отвечали, что со времен не помню какого тирана эльзасцы и австрийцы уже не соотечественники.

Бедный мальчик, впервые покинувший отчий дом и никогда еще не испытавший столько разнообразных чувств за один-единственный вечер, почувствовал озноб. Что было тому виной — погода или рассказ Коклеса? Он окинул прощальным взглядом орудие смерти, которое снова, вслед за луной, скрылось в ночи, подобно призраку, и спросил, дрожа всем телом:

— Далеко ли еще до гостиницы „У фонаря“?

— Да нет, право, вот и она, — отозвался Коклес, указывая ему на огромный фонарь, висевший над воротами и освещавший улицу на двадцать шагов.

— Как раз вовремя! — пробормотал мальчик, стуча зубами.

Пробежав остаток пути, то есть десять-двенадцать шагов, он отворил дверь гостиницы, выходившую на улицу, и устремился, крича от радости, на кухню, в необъятном очаге которой пылал сильный огонь. Госпожа Тейч отвечала на его крик таким же радостным возгласом; она никогда не видела Шарля, порученного ей, но сразу поняла, кто это, потому что его привел Коклес, также появившийся на пороге с фонарем в руке.

II

ГРАЖДАНКА ТЕЙЧ

Гражданка Тейч, толстая пышущая здоровьем эльзаска лет тридцати — тридцати пяти, питала поистине материнскую нежность к путешественникам, которых посылало ей Провидение; эта нежность удваивалась, когда путешественники оказывались юными миловидными отроками того же возраста, что и мальчик, только что присевший к очагу ее кухни, где, кстати, не было других гостей.

Она тотчас же бросилась к нему, а он, все еще продолжая дрожать, протягивал руки и ноги к огню.

— Ах, маленький, почему же он так дрожит и отчего он такой бледный?

— Еще бы, гражданка, — разразился грубым смехом Коклес, — я не поручусь за свои слова, но сдается мне, дрожит он оттого, что ему холодно, а бледен потому, что налетел на гильотину. Кажется, он понятия не имел об этой машине и она произвела на него впечатление; ну и глупый народ эти дети!

— Ты бы помолчал, дурак!

— Благодарю, хозяйка; это мне вместо чаевых, не так ли?

— Нет, дружище, — откликнулся Шарль, доставая из кармана мелкую монету, — вот вам на чай!

— Спасибо, гражданин, — сказал Коклес, одной рукой приподнимая шляпу и протягивая другую мальчику. — Черт возьми! Серебряная монета! Неужели во Франции еще водятся такие деньги? Я-то думал, что все серебро увезли; теперь я понимаю, что это только слухи, которые распускают аристократы, как говорил Тетрель.

— Ладно, проваливай к своим лошадям и оставь нас в покое! — прикрикнула на него гражданка Тейч.

Коклес, ворча, вышел из комнаты.

Госпожа Тейч присела у очага и, подавив легкое сопротивление Шарля, посадила его к себе на колени.

Как уже было сказано, мальчику шел четырнадцатый год, но выглядел он всего лишь на десять-одиннадцать лет.

— Послушайте, дружочек, — сказала хозяйка, — то, что я вам сейчас скажу, послужит для вашего блага, чего я вам желаю; если у вас есть деньги, не следует их показывать, а нужно часть обменять на ассигнаты; поскольку у ассигнатов твердый курс и луидор стоит пятьсот франков, вы получите прибыль и в вас не заподозрят аристократа.

Затем ее мысли потекли по иному руслу.

— Надо же, у этого бедного малыша ручки совсем как ледышки!

Она взяла его руки в свои и поднесла их к огню, словно он был совсем маленьким.

— Ну а теперь, — сказала она, — перейдем к делу: сперва мы слегка поужинаем.

— О сударыня, нет, большое спасибо, мы пообедали в Эрстене, и я совсем не голоден. Я предпочел бы лечь спать: я чувствую, что окончательно согреюсь только в постели.

— Ну ладно, в таком случае вам сейчас согреют постель, да еще подадут чего-нибудь вкусненького; затем, когда вы уляжетесь, вам принесут чашечку… так чего — молока или бульона?

— Молока, если можно.

— Стало быть, молока! И правда, бедный малыш, вчера он еще сосал соску, а сегодня, глядите, бродит по дорогам совсем один, как мужчина. Ах, мы живем в невеселые времена!

Она приподняла Шарля и посадила его на стул, а сама пошла к полке, чтобы выбрать ключи к подходящей для него комнате.

— Так-так, — сказала она, — пятая, вот она… Нет, эта комната слишком велика, и окно там плохо закрывается: бедный ребенок озябнет. Девятая… Нет, это двухместный номер. А! Четырнадцатая… вот что ему подойдет: комнатка с удобной кроватью, занавески которой защитят его от сквозняка, и хорошеньким каминчиком, который не чадит, с младенцем Иисусом наверху — это принесет ему удачу. Гретхен! Гретхен!

На ее призыв прибежала красивая эльзаска лет двадцати, в прелестном наряде, несколько напоминавшем костюм женщин Арля.

— В чем дело, хозяйка? — спросила она по-немецки.

— А вот в чем: надо приготовить четырнадцатый номер для этого ангелочка и подобрать ему самые тонкие и сухие простыни, а я тем временем сделаю для него гоголь-моголь.

Гретхен взяла подсвечник, зажгла свечу и поспешила исполнить приказ хозяйки.

Гражданка Тейч вернулась к Шарлю.

— Понимаете ли вы по-немецки? — спросила она.

— Нет, сударыня, но, если я останусь в Страсбуре надолго, что весьма вероятно, надеюсь его выучить.

— Знаете ли вы, почему я поселила вас в четырнадцатом номере?

— Да, я слышал то, что вы говорили в своем монологе…

— Боже правый! В моем монологе! Что это значит?

— Сударыня, это французское слово, образованное из двух греческих слов: "монос", что переводится как "один", и "логос", что значит "говорить".

— Милое дитя, в ваши годы вы уже знаете греческий! — всплеснула руками г-жа Тейч.

— О! Совсем немного, сударыня, и для того, чтобы лучше изучить его, я и приехал в Страсбур.

— Вы приехали в Страсбур, чтобы учиться греческому?

— Да, у господина Евлогия Шнейдера.

Госпожа Тейч покачала головой.

— О сударыня, он владеет греческим языком, как Демосфен, — промолвил Шарль, решив, что г-жа Тейч усомнилась в учености его будущего преподавателя.

— Я не возражаю, а хочу сказать: как бы хорошо он его ни знал, у него не будет времени вас учить.

— Чем же он занимается?

— Вы меня спрашиваете об этом?

— Конечно, я вас об этом спрашиваю.

Госпожа Тейч понизила голос.

— Он рубит головы, — прошептала она.

Шарль вздрогнул.

— Он… рубит… головы? — переспросил он.

— Разве вы не знаете, что он общественный обвинитель? Ах, бедное дитя, ваш отец избрал для вас странного учителя греческого языка!

Мальчик ненадолго задумался.

— Это он приказал сегодня отрубить голову мамаше Резен?

— Нет, это "Пропаганда".

— Что такое "Пропаганда"?

— Это общество, распространяющее революционные идеи. Каждый рубит со своей позиции: гражданин Шнейдер как общественный обвинитель, гражданин Сен-Жюст как народный представитель и гражданин Тетрель как глава "Пропаганды".

— На всех этих людей не хватит одной гильотины, — заметил мальчик с не по возрасту значительной улыбкой.

— Поэтому у каждого из них — собственная гильотина!

— Мой отец наверняка об этом не знал, — пробормотал мальчик, — когда посылал меня сюда.

Поразмыслив какое-то время, он заявил с решимостью, которая свидетельствовала о недетской отваге.

— Что ж, раз я уже здесь, то я остаюсь.

Затем, сменив тему, он продолжал:

— Вы говорили, госпожа Тейч, что дали мне комнату номер четырнадцать, потому что она невелика, кровать там с занавесками и камин не чадит?

— И еще по одной причине, милый мальчик.

— По какой же?

— В пятнадцатом номере вы найдете славного молодого товарища, чуть-чуть постарше вас; это не страшно, вы его развеселите.

— Значит, он грустит?

— Да, ужасно грустит; ему едва исполнилось пятнадцать, а это уже маленький мужчина. В самом деле, он здесь в связи с неприятным делом: его отец, который был главнокомандующим Рейнской армии до гражданина Пишегрю, обвиняется в измене. Представляете, этот несчастный и милейший человек жил здесь! Я готова побиться об заклад на что угодно, что он виноват не больше нас с вами, но он из "бывших", а вы знаете, что им не доверяют. Так вот, я говорила, что молодой человек находится здесь, чтобы снять копию с документов, которые должны подтвердить, что его отец невиновен. Знаете ли, этот мальчик — святой, он корпит над бумагами с утра до вечера.

— Ну что ж, я ему помогу, — сказал Шарль, — у меня хороший почерк.

— В добрый час! Вот что значит настоящий товарищ!

И г-жа Тейч восторженно расцеловала своего гостя.

— Как его зовут? — спросил Шарль.

— Его зовут гражданин Эжен.

— Эжен — это только имя.

— Да, разумеется, у него есть фамилия, такая чудная фамилия… Постойте! Его отец был маркизом… постойте-ка…

— Я стою, госпожа Тейч, стою, — со смехом промолвил мальчик.

— Это просто оборот речи, вы же знаете, что так говорят… Его фамилия похожа на штуковину, которую кладут на спину лошади… на конскую сбрую… ну да, Богарне, Эжен де Богарне, но сдается мне, что из-за этого "де" его зовут просто Эжен.

Этот разговор оживил в памяти юноши наставления Тетреля.

— Кстати, госпожа Тейч, — промолвил он, — не у вас ли остановились двое уполномоченных коммуны Безансона?

— Ну да, они приехали требовать освобождения вашего земляка — господина генерал-адъютанта Перрена.

— Выдадут ли его им?

— Ба! Он поступил мудро, не дожидаясь решения Сен-Жюста.

— Что же он сделал?

— Он сбежал в минувшую ночь.

— И его не поймали?

— Пока нет.

— Я очень рад: это друг моего отца, и я тоже его очень любил.

— Только не хвастайтесь этим здесь.

— А мои земляки?

— Господа Дюмон и Баллю?

— Да. Почему они еще здесь, ведь тот, за которого они приехали хлопотать, уже не в тюрьме?

— Его будут судить заочно, и они собираются защищать его так же, как если бы он был здесь.

— Ясно, — прошептал мальчик, — теперь я понимаю совет гражданина Тетреля.

Затем он спросил вслух:

— Могу ли я повидать их вечером?

— Кого?

— Граждан Дюмона и Баллю.

— Конечно вы можете их повидать, если изволите подождать, но знайте: когда они отправляются в клуб "Права человека", то не возвращаются раньше двух часов ночи.

— Я не смогу их дождаться, так как слишком устал, — сказал мальчик. — Вы могли бы передать им мою записку, когда они вернутся, не так ли?

— Разумеется.

— Только им, прямо в руки?

— Только им, прямо в руки.

— Где можно писать?

— В кабинете, если вы согрелись.

— Да, мне уже не холодно.

Госпожа Тейч взяла со стола лампу и перенесла ее на письменный стол, стоявший в небольшом кабинете, отгороженном проволочной решеткой, наподобие птичьей клетки.

Молодой человек последовал за ней. Здесь он и написал на бумаге с эмблемой гостиницы "У фонаря" следующее послание:

"Земляк, которому доподлинно известно, что вы будете незамедлительно арестованы, призывает вас как можно скорее вернуться в Безансон".

Сложив и запечатав письмо, он вручил его г-же Тейч.

— Вот как, вы не ставите свою подпись? — спросила хозяйка.

— Это не имеет значения; вы им сами скажете, что записка от меня.

— Непременно.

— Если завтра утром они еще будут здесь, задержите их, пока я с ними не поговорю.

— Будьте покойны.

— Вот и я! Все сделано, — сказала Гретхен, входя в комнату и стуча своими сабо.

— Постель готова? — спросила г-жа Тейч.

— Да, хозяйка, — ответила Гретхен.

— Камин растоплен?

— Да.

— Теперь положите угли в грелку и проводите гражданина Шарля в его комнату. А я пойду приготовлю ему гоголь-моголь.

Гражданин Шарль настолько устал, что без возражений последовал за мадемуазель Гретхен, которая несла грелку.

Десять минут спустя, когда мальчик уже лежал в постели, г-жа Тейч зашла к нему с гоголем-моголем, накормила им сонного Шарля, похлопала его по щекам, по-матерински укутала одеялом, пожелала доброго сна и удалилась, унося с собой свечу.

Однако пожелания славной г-жи Тейч исполнились лишь наполовину, ибо в шесть часов утра все постояльцы гостиницы "У фонаря" были разбужены шумом голосов и бряцанием оружия: солдаты стучали прикладами своих ружей, с размаха ударяя о пол, в коридорах слышались поспешные шаги и с грохотом открывались двери.

Шарль проснулся, приподнялся и сел на кровати.

В тот же миг его комната разом наполнилась светом и шумом. Полицейские и сопровождавшие их жандармы ворвались в номер, грубо вытащили мальчика из постели и стали его допрашивать. Они спросили его имя и фамилию, с какой целью он прибыл в Страсбур и давно ли находится в городе, заглянули под кровать, обшарили камин, открыли шкафы и удалились столь же быстро, как и вошли, а ошеломленный мальчик застыл в ночной рубашке посреди комнаты.

Очевидно, у гражданки Тейч проводили один из столь частых в ту пору обысков и вызван он был отнюдь не появлением нового гостя.

Мальчик решил, что лучше всего снова лечь в кровать, предварительно закрыв дверь, и уснуть, если получится.

Приняв и осуществив это решение, он едва успев натянуть на себя одеяло, как шум в доме стих, но тут дверь в его комнату снова распахнулась и на пороге показалась г-жа Тейч в кокетливом пеньюаре и с подсвечником в руке.

Она ступала очень тихо, открыла дверь бесшумно и приложила палец к губам, показывая Шарлю, который изумленно глядел на нее, приподнявшись на локте, что он должен молчать.

Мальчик, уже успевший свыкнуться с этой беспокойной жизнью, что началась для него всего лишь накануне, молчал, повинуясь обращенному к нему жесту.

Гражданка Тейч тщательно заперла за собой дверь, поставила подсвечник на камин, взяла стул и осторожно присела к изголовью кровати, на которой лежал мальчик.

— Ну, дружок, — спросила она, — вы сильно перепугались, не так ли?

— Не так уж сильно, — возразил Шарль, — ведь я понял, что эти люди охотятся не за мной.

— Все равно: вы вовремя предупредили своих земляков.

— Ах! Значит, это искали их?

— Именно их. К счастью, они вернулись в два часа ночи, и я вручила им вашу записку; они перечитали ее дважды и спросили, кто мне ее передал. Я сказала все про вас; после этого они недолго посовещались и сказали: "Пошли! Пошли! Надо уходить!" — и тут же принялись укладывать вещи, послав Соню узнать, остались ли места в дилижансе, который отправляется в пять утра в Безансон; хорошо, что оказалось как раз два свободных места. Соня их заказал, но, чтобы эти места не заняли, пришлось уйти отсюда в четыре часа; стало быть, когда именем закона приказали открыть дверь, ваши земляки уже с час как были на пути в Безансон. Но, вообразите, в спешке они забыли или выронили записку, которую вы им написали, и люди из полиции ее нашли.

— О! Не беда, под запиской нет моей подписи, и никто в Страсбург не знает моею почерка

— Да, но она была написана на бумаге гостиницы "У фонаря", поэтому они набросились на меня и потребовали сказать, кто написал послание на моей бумаге.

— Ах! Черт возьми!

— Вы, конечно, понимаете, что я скорее дала бы им вырвать свое сердце, чем выдал;) бы вас Бедный голубчик! Ведь они бы вас забрали. Я ответила, что, когда постояльцы просят бумагу, ее приносят им в номер. В доме более шестидесяти постояльцев, и, следовательно, я не могу уследить за всеми, кто пишет на моей бумаге. Тогда они сказали, что арестуют меня; я ответила, что готова следовать за ними, но это им ничего не дао, немому что гражданин Сен-Жюст поручил им доставить в тюрьму вовсе не меня. Они признали, что мой довод справедлив, и ушли со словами: "Ладно, ладно, днем раньше, днем позже!.." Я сказала им: "Ищите!" — и вот теперь они ищут! Я пришла, чтобы предупредить вас: если вам предъявят обвинение, не говорите ни слова, начисто отрицайте, что писали записку.

— Если до этого дойдет, я решу, как мне быть, а пока большое спасибо, госпожа Тейч.

— Ах! Еще один, последний совет, милый человечек, когда мы наедине, зовите меня госпожа Тейч, это неплохо звучит, но при всех величайте меня гражданкой Тейч; я не говорю, что Соня способен на дурные поступки, но это ретивый человек, а когда дураки проявляют рвение, я всегда начеку.

Произнеся эту аксиому, которая свидетельствовала одновременно об осторожности и проницательности, г-жа Тейч поднялась, погасила свечу, горевшую на камине, поскольку тем временем уже совсем рассвело, и вышла из комнаты.

III

ЕВЛОГИЙ ШНЕЙДЕР

Прежде чем Шарль покинул Безансон, он узнал от отца о привычках своего будущего наставника Евлогия Шнейдера. Мальчику было известно, что тот встает каждый день в шесть часов утра и работает до восьми, в восемь часов завтракает, выкуривает трубку, вновь принимается за работу и трудится до часа или двух часов дня, после чего уходит из дома.

Было примерно полвосьмого утра (в декабре в Страсбуре светает поздно, и день не спешит заглядывать в нижние этажи домов на его узких улочках), но мальчик счел неуместным снова ложиться в постель.

Учитывая, что ему потребуется полчаса на то, чтобы одеться и проделать путь от гостиницы "У фонаря" до дома уполномоченного правительства, он прибудет к нему как раз к завтраку.

Он заканчивал одеваться, облачаясь в свой самый элегантный костюм, когда вернулась г-жа Тейч.

— Господи Иисусе! — воскликнула она. — Вы что, собираетесь на свадьбу?

— Нет, я иду к господину Шнейдеру.

— В своем ли вы уме, милое дитя? Вы похожи на аристократа. Если бы вам было не тринадцать, а восемнадцать лет, вам бы отрубили голову за один лишь ваш вид. Ну-ка, долой этот шикарный наряд! Надевайте ваши дорожные вещи, ваш вчерашний костюм; это как раз сойдет для Кёльнского капуцина.

Гражданка Тейч в мгновение ока раздела и вновь одела своего юного постояльца, а он не сопротивлялся, придя в восхищение от ловкости своей хозяйки и слегка зардевшись от прикосновения пухлых ручек, белизна которых свидетельствовала о кокетстве их обладательницы.

— Ну вот! — сказала она. — Теперь ступайте к вашему учителю, да упаси вас Бог не говорить ему "ты" и не величать его гражданином: без этого, при всех ваших рекомендациях, с вами может случиться беда.

Шарль поблагодарил г-жу Тейч за добрые советы и спросил, нет ли у нее еще какого-нибудь напутствия для него.

— Нет, — покачала она головой, — нет, разве что возвращайтесь как можно быстрее, а я тем временем приготовлю для вас и вашего соседа из пятнадцатого номера завтрак, какого он еще не едал, хотя он из "бывших". Ну, а теперь ступайте!

Движимая восхитительным материнским чувством, что природа вдохнула в сердца всех женщин, г-жа Тейч прониклась нежностью к своему новому гостю и взялась руководить его действиями; он же, будучи совсем юным и чувствуя потребность в поддержке, которую дарует нежная женская любовь, облегчающая нам жизнь, был готов следовать ее советам, словно материнским наставлениям.

Так, он дал расцеловать себя и, выяснив, как пройти к дому гражданина Евлогия Шнейдера, покинул гостиницу "У фонаря", чтобы сделать в этом "большом мире", по выражению немцев, свой первый шаг, от которого порой зависит вся последующая жизнь.

Проходя мимо собора, он едва не лишился жизни, поскольку не смотрел по сторонам; голова скульптуры некоего святого рухнула к его ногам, а вслед за ней тотчас же упала статуя Богоматери с младенцем в руках.

Мальчик посмотрел в ту сторону, откуда прилетели два эти снаряда, и увидел над порталом великолепного здания мужчину, сидевшего на плечах огромной фигуры апостола: вооружившись молотом, он наносил урон рядам святых, двое из которых только что упали вниз к ногам мальчика.

Дюжина мужчин веселились от души, радуясь этому кощунству.

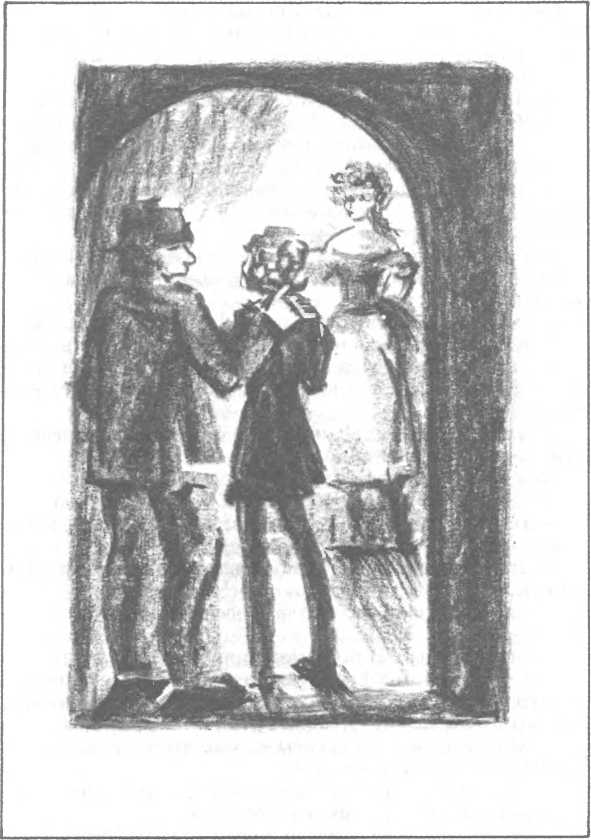

Шарль пересек площадь Брёй, остановился на миг перед неказистым домом, затем поднялся по трем ступенькам крыльца и постучался в низкую дверь.

Старая служанка угрюмого вида открыла дверь и подвергла его допросу; когда он на все ответил, она с ворчанием провела его в столовую и сказала:

— Подожди здесь, гражданин Шнейдер сейчас будет завтракать, и ты поговоришь с ним, раз, как ты утверждаешь, тебе надо ему что-то сказать.

Оставшись в одиночестве, Шарль окинул мимолетным взглядом столовую: это была очень простая комната с дощатой обшивкой стен, все убранство ее сводилось к двум перекрещенным саблям на стене.

Но вот вслед за старухой в комнату вошел грозный докладчик революционной комиссии департамента Нижний Рейн.

Он прошел мимо мальчика, не замечая его или не показывая, что заметил, и, усевшись за стол, доблестно накинулся на горку устриц, соседствующую с блюдом анчоусов и миской, полной маслин.

Воспользуемся возникшей паузой, чтобы обрисовать в общих чертах внешний вид и характер странного человека, к которому попал Шарль.

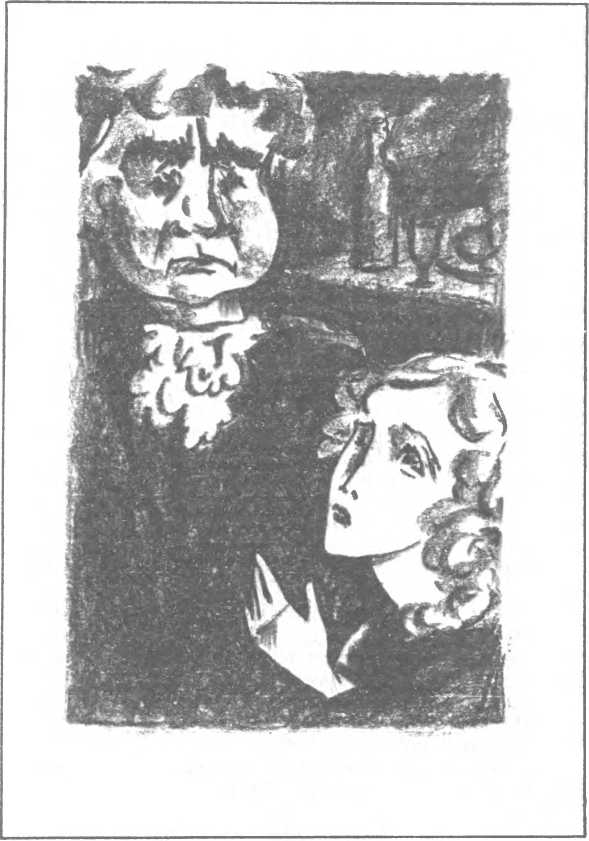

Жан Жорж Шнейдер, который самолично дал себе или, если угодно, присвоил имя Евлогий, был уродливым, толстым, приземистым, ничем не примечательным мужчиной лет тридцати семи-тридцати восьми, с полными руками и ногами, покатыми плечами и круглым лицом. В его странной наружности прежде всего поражало то, что у него были волосы, стриженные ежиком, но в то же время он отпустил невероятно длинные и густые брови. Эти черные кустистые, заросшие брови нависали над хищными глазами, окаймленными рыжими ресницами.

Поначалу он был монахом — отсюда прозвище Кёльнский капуцин, которое приросло к нему так, что даже имя Евлогий не смогло его вытеснить. Он родился во Франконии, в семье бедных земледельцев, однако, благодаря многообещающим способностям, которые выказывал с детства, снискал покровительство деревенского священника, преподавшего ему азы латыни. Быстрые успехи позволили ему отправиться в Вюрцбург, пройти обучение в гимназии, которой заведовали иезуиты, и поступить по истечении трех лет в духовную академию. Вскоре он был изгнан оттуда за безнравственное поведение, впал в жесточайшую нужду и поступил во францисканский монастырь в Бамберге.

Когда он закончил учебу, его признали пригодным для преподавания древнееврейского языка и отправили в Аугсбург. Призванный в 1786 году ко двору герцога Карла Вюртембергского в качестве проповедника, он преуспел на этом поприще и регулярно жертвовал три четверти своего жалованья на помощь родным. Там же он вступил в общество иллюминатов, основанное небезызвестным Вайсхауптом; отсюда проистекает тот энтузиазм, с которым он воспринял идеи Французской революции. В ту пору, полный честолюбивых замыслов, обуреваемый пылкими страстями и желанием сбросить иго монархии, он опубликовал столь вольнолюбивый катехизис, что был вынужден перебраться через Рейн и обосноваться в Страсбуре, где 27 июня 1791 года был назначен викарием епископства и деканом теологического факультета. После этого он не только не сложил с себя гражданских полномочий, не только присягнул Революции, но также в своих соборных проповедях со странным рвением смешивал оценки политических событий с религиозным учением.

Перед 10 августа он, все еще не признавая себя республиканцем, требовал отречения Людовика XVI. С этого момента он с исступленной дерзостью вступил в борьбу со сторонниками монархии, у которых имелись влиятельные союзники в Страсбуре и близлежащих провинциях. Благодаря этой борьбе он получил в конце 1792 года должность мэра Агно. Наконец, будучи назначен 19 февраля 1793 года общественным обвинителем при трибунале департамента Нижний Рейн, он был облечен 5 мая того же года званием комиссара при Революционном трибунале Страсбура. Тогда-то и обуяла Шнейдера ненасытная жажда крови, чему способствовала его природная жестокость. Развернув лихорадочную деятельность, этот общественный обвинитель, когда ему не хватало работы в Страсбуре, рыскал по окрестностям в сопровождении грозной свиты — гильотины и палача.

По любому доносу он являлся в города и деревни, жители которых надеялись, что никогда не увидят это орудие смерти, производил расследование на месте, обвинял, выносил приговор и приводил его в исполнение, а посреди этой кровавой оргии восстанавливал нарицательный курс ассигнатов, потерявших восемьдесят пять процентов стоимости, и один снабжал армию, испытывавшую нужду во всем, большим количеством зерна, чем все комиссары округа, вместе взятые. Кроме того, с 5 ноября по 11 декабря, день приезда Шарля в Страсбур, он лишил жизни как в Страсбуре, так и в Мютсиге, Баре, Оберне, Эпфиге и Шлетале тридцать одну душу.

Хотя наш юный друг ничего не знал о большей части этих подробностей, в особенности о последней, он предстал перед грозным проконсулом не без весьма ощутимого трепета.

Однако, вспомнив, что тот, кто наводит ужас на других, призван стать его покровителем, мальчик тотчас вновь обрел спокойствие; поразмыслив немного, как завязать разговор, он усмотрел в устрицах, которых поглощал Шнейдер, повод для начала беседы.

— Rara concha in terris, — промолвил он с улыбкой своим нежным голосом.

Евлогий повернулся в его сторону.

— Не хочешь ли ты случайно этим сказать, мальчуган, что я аристократ?

— Я ничего не хочу сказать, гражданин Шнейдер, но я знаю, что ты ученый, и, для того, чтобы ты обратил внимание на меня, бедного юнца, которого ты не соизволил заметить, я решил сказать несколько слов на знакомом тебе языке; в то же время это изречение одного из твоих любимых авторов.

— Право, неплохо сказано.

— Будучи рекомендованным Евлогию в гораздо большей степени, чем гражданину Шнейдеру, я должен стать таким оратором, чтобы оказаться достойным этой рекомендации.

— Кто же тебя послал? — спросил Евлогий, повернув стул таким образом, чтобы смотреть в лицо мальчику.

— Мой отец, вот его письмо.

Евлогий взял письмо и, узнав почерк, воскликнул:

— A-а! Это от старого друга!

Затем он прочел письмо от начала до конца.

— Твой отец, — продолжал он, — наверняка один из тех редких людей нашего времени, что пишут по-латыни безупречнейшим образом.

Протянув мальчику руку, он сказал:

— Хочешь позавтракать со мной?

Шарль окинул стол взглядом и невольной гримасой явно выдал свою неприязнь к столь роскошной и вместе с тем скудной трапезе.

— Ну да, я понимаю, — промолвил Шнейдер со смехом, — твоему юному желудку требуется нечто более существенное, чем анчоусы с маслинами. Приходи к обеду, я обедаю сегодня в тесном кругу, с тремя друзьями. Если бы твой отец был здесь, он стал бы четвертым, но ты его заменишь. Ну что, выпьем по стаканчику пива за здоровье твоего отца?

— О! С радостью! — воскликнул мальчик, хватая стакан и чокаясь с ученым.

Однако, поскольку это была огромная кружка, он смог опорожнить ее лишь до половины.

— Ну, что же ты? — спросил Шнейдер.

— Мы выпьем остаток немного погодя, в честь Республики, — ответил мальчик, — но эта кружка могла бы быть чуть-чуть поменьше, чтобы я мог осушить ее залпом.

Шнейдер посмотрел на него не без дружелюбного интереса.

— Право, ты очень мил, — сказал он.

В этот миг старая служанка принесла немецкие и французские газеты.

— Знаешь ли ты немецкий? — спросил Шнейдер.

— Ни слова.

— Не беда, тебя научат.

— В придачу к греческому?

— В придачу к греческому; так ты стремишься овладеть греческим?

— Я ни о чем другом не мечтаю.

— Попытаемся исполнить твое желание. Держи, вот французский "Монитёр", прочти его, пока я буду читать "Венскую газету".

На миг воцарилась тишина; оба наших героя погрузились в чтение.

— О-о! — вскричал Евлогий и прочел вслух: "В этот час Страсбур, должно быть, уже взят, и сейчас наши победоносные войска, вероятно, находятся на пути в Париж". Они не берут в расчет ни Пишегрю, ни Сен-Жюста, ни меня!

— "Передовые оборонительные сооружения Тулона в наших руках, — принялся читать Шарль в свою очередь, — не пройдет и трех-четырех дней, как мы овладеем всем городом и Республика будет отомщена".

— За какое число твой "Монитёр"? — спросил Евлогий.

— За восьмое, — ответил мальчик.

— О чем там еще говорится?

— "Шестого, во время заседания, Робеспьер зачитал ответ на манифест государств, вступивших в коалицию. Конвент приказал опубликовать этот ответ и перевести его на все языки".

— Что еще? — спросил Шнейдер.

Мальчик продолжал читать:

— "Бийо-Варенн объявил седьмого, что мятежники Вандеи, попытавшись завладеть Анже, были разбиты и вытеснены местным гарнизоном, к которому присоединились жители города".

— Да здравствует Республика! — воскликнул Шнейдер.

— "Госпожа Дюбарри, приговоренная к смертной казни седьмого, была обезглавлена в тот же день вместе со своим любовником, банкиром ван Денивером. Эта старая шлюха совсем потеряла голову еще до того, как палач отрубил ее. Она рыдала, вырывалась и звала на помощь, но народ лишь улюлюкал в ответ, осыпая ее проклятиями. Он не забыл о казнокрадстве, процветавшем по ее вине и по милости ей подобных, а также о том, что именно эти злоупотребления привели к обнищанию государства".

— Бесстыдница!.. — вскричал Шнейдер. — Ей мало было обесчестить трон, она вдобавок обесчестила эшафот!

В эту минуту в комнату вошли два солдата, чьи мундиры, столь привычные для Шнейдера, невольно заставили Шарля содрогнуться.

В самом деле, было от чего испугаться: солдаты были одеты в черное и носили на кивере, под трехцветной кокардой, изображение двух перекрещенных костей; белые галуны на их черных, отороченных каракулем доломанах казались ребрами скелета, и, в довершение всего, на их ножнах красовался голый череп над перекрещенными костями.

Они принадлежали к полку "гусаров смерти", в ряды которых принимали лишь тех, кто поклялся не брать врагов в плен, а уничтожать их на месте.

Дюжина солдат этого полка составляла охрану Шнейдера и служила ему гонцами.

Завидев их, Шнейдер поднялся с места.

— Теперь, — сказал он своему юному подопечному, — ты свободен, можешь оставаться или уходи; я же должен дать поручение своим курьерам. Смотри же, не забудь, что в два часа мы обедаем и ты обедаешь с нами.

И, слегка кивнув Шарлю на прощание, он удалился в кабинет вместе со своей мрачной свитой.

Предложение остаться было не настолько заманчивым, чтобы мальчик им воспользовался. Он встал, как только Шнейдер направился к выходу, и подождал, пока тот скрылся в своем кабинете, куда вошли следом двое его зловещих телохранителей, закрыв за собой дверь.

Тотчас же Шарль подхватил свой головной убор, бросился вон из комнаты, перепрыгнул через три ступеньки крыльца и, добежав до гостиницы, влетел на кухню славной г-жи Тейч с криком:

— Вот и я! Умираю с голоду!

IV

ЭЖЕН ДЕ БОГАРНЕ

Услышав призыв своего малютки, как она величала Шарля, г-жа Тейч покинула небольшую столовую, выходившую во двор, и вошла на кухню.

— А! — воскликнула она, — вот и вы! Слава Богу! Бедный Мальчик с пальчик, стало быть, Людоед вас не растерзал?

— Напротив, он вел себя мило, и я не верю, что у него такие уж длинные зубы, как утверждают.

— Упаси вас Боже когда-нибудь испробовать их на себе! Однако, насколько я поняла, у вас самого зубки разгорелись. Идите сюда, а я сейчас позову вашего будущего друга: бедное дитя, по своей привычке, работает.

Гражданка Тейч пустилась вверх по лестнице с юной прытью, свидетельствовавшей о том, что ей некуда было девать свою неукротимую энергию.

Между тем Шарль наблюдал за приготовлениями к завтраку, одному из самых аппетитных, какие ему когда-либо подавали.

Скрип открывающейся двери оторвал его от этого занятия.

На пороге показался тот, о ком упоминала гражданка Тейч.

Это был черноглазый подросток лет пятнадцати, с темными вьющимися волосами, ниспадавшими на плечи; его костюм отличался изяществом, а белье ослепляло своей белизной. Несмотря на усилия, приложенные для того, чтобы скрыть его происхождение, все в нем выдавало аристократа.

Он приблизился к Шарлю с улыбкой и протянул ему руку.

— Наша добрая хозяйка уверяет меня, гражданин, — промолвил он, — что мне выпало счастье провести в вашем обществе несколько дней. Также она сказала, что вы пообещали ей немножко любить меня; мне было очень приятно это слышать, ибо я чувствую, что буду любить вас очень сильно.

— Я тоже! — воскликнул Шарль. — Всей душой!

— Браво! Браво! — вскричала г-жа Тейч, входя на кухню, — теперь, когда вы обменялись приветствиями, словно господа, что довольно опасно по нынешним временам, обнимитесь, как два товарища.

— Охотно, — сказал Эжен.

Шарль бросился в его объятия. Мальчики обнялись с искренней сердечностью, свойственной юности.

— Послушайте! — продолжал старший из них, — я знаю, что вас зовут Шарль, меня же зовут Эжен, и я надеюсь, что, поскольку мы знаем друг друга по именам, нам не понадобятся такие обращения, как "господин" или "гражданин"; а также, что, раз закон велит нам называть друг друга на "ты", вы не сочтете слишком обременительным подчиниться ему; если дело лишь в том, чтобы подать вам пример, я не заставлю себя просить. Не хочешь ли сесть за стол, дорогой Шарль? Я умираю от голода, и я слышал от госпожи Тейч, что ты также не жаловался на аппетит.

— Каково! — промолвила г-жа Тейч. — До чего все это здорово сказано, малютка Шарль! Ах уж эти "бывшие", все же в них был толк!

— Не говори таких вещей, гражданка Тейч, — засмеялся Эжен, — столь славная гостиница, как твоя, должна давать приют лишь санкюлотам.

— Для этого пришлось бы забыть о том, что я имела честь принимать у себя вашего достойного отца, господин Эжен, а я этого не забываю: я молюсь за него день и ночь, Богу это известно.

— Вы можете одновременно молиться за мою мать, милая госпожа Тейч, — сказал юноша, утирая слезу, — ведь моя сестра Гортензия пишет, что наша матушка была арестована и отправлена в тюрьму — в монастырь кармелиток; я получил письмо сегодня утром.

— Мой бедный друг! — вскричал Шарль.

— Сколько же годочков вашей сестре? — спросила г-жа Тейч.

— Десять лет.

— Бедное дитя! Пусть ее скорее пришлют к вам, мы о ней позаботимся как следует, не может же она в таком возрасте оставаться одна в Париже.

— Спасибо госпожа Тейч, спасибо, но, к счастью, она не будет одна: она у моей бабушки, в нашем замке Ферте-Богарне. Ну вот, я заставил всех загрустить, а ведь я поклялся ни с кем не делиться своей новой бедой.

— Господин Эжен, — сказал Шарль, — с такими намерениями не заводят друзей. Что ж, в наказание вы будете говорить за завтраком лишь об отце, матери и сестре.

Мальчики уселись за стол, а г-жа Тейч осталась, чтобы им прислуживать. Задача, поставленная перед Эженом, была ему не в тягость; он поведал своему юному другу, что является последним отпрыском благородного рода из Орлеане, а также о том, что один из его предков, Гийом де Богарне, в 1398 году женился на Маргарите де Бурж, а другой, Жан де Богарне, был свидетелем на суде над Орлеанской Девой; в 1764 году их поместье ла Ферте-Орен получило статус маркизата и стало называться ла Ферте-Богарне; его дядя Франсуа, эмигрировавший в 1790 году, стал майором в армии принца де Конде и предложил себя председателю Конвента для защиты короля в суде. Что касается его отца, который в настоящее время арестован и обвиняется в сговоре с врагом, то он родился на острове Мартиника и там же сочетался браком с мадемуазель Таше де ла Пажери, а затем приехал с ней во Францию, где был благосклонно принят при дворе; направленный в Генеральные штаты знатью сенешальства Блуа, он одним из первых в ночь 4 августа поддержал отмену всех титулов и привилегий.

Избранный секретарем Национального собрания и членом комитета по военным делам, он во время подготовки к празднику Федерации принимал деятельное участие в благоустройстве Марсова поля и вдвоем с аббатом Сиейесом возил землю в тележке. Наконец он был отправлен в Северную армию в качестве генерал-адъютанта, командовал войсками в Суасоне, отказался возглавить военное министерство и принял роковое назначение командующим Рейнской армией; всем известно, что за этим последовало.

Когда речь зашла о доброте, изяществе и красоте его матери, юноша стал особенно красноречив и дал волю своей беспредельной сыновней любви; теперь, когда ему следовало работать не только ради маркиза де Богарне, но и ради своей милой матушки Жозефины, он собирался трудиться с куда большим рвением, чем прежде.

Шарль, также питавший к родителям самую нежную любовь, зачарованно слушал своего юного товарища, без устали осыпая его вопросами о матери и сестре.

Внезапно послышались приглушенные раскаты взрыва, от которого задрожали все оконные стекла гостиницы "У фонаря", а за ним последовали другие взрывы.

— Это пушка! Пушка! — вскричал Эжен, более привычный, чем его юный друг, к звукам войны.

Вскочив со стула, он воскликнул:

— Вставайте! Вставайте! Началось наступление на город!

В самом деле, с разных сторон доносился грохот барабанов, бивших общий сбор.

Мальчики бросились к двери вслед за г-жой Тейч. В городе уже царила суматоха: во все стороны скакали кавалеристы в разноцветных мундирах, очевидно доставлявшие приказы, а простолюдины, вооруженные копьями, саблями и пистолетами, бежали толпой к Агноским воротам с криком:

— Патриоты, к оружию! Враг наступает!

Приглушенный грохот пушечных выстрелов, возобновляющийся каждую минуту, красноречивее, чем голоса людей, извещал об опасности и призывал граждан города к его защите.

— Пойдем на крепостной вал, — сказал Эжен, бросаясь на улицу, — если даже нам не придется сражаться, мы, по крайней мере, увидим битву.

Шарль устремился за своим товарищем, который ориентировался в городе лучше, чем он, и вел его к Агноским воротам самым коротким путем.

Пробегая мимо оружейной лавки, Эжен резко остановился.

— Постой, — сказал он, — мне пришла в голову одна мысль!

Он вошел в лавку и спросил у хозяина:

— У вас найдется хороший карабин?

— Да, — ответил тот, — но он дорого стоит!

— Сколько?

— Двести ливров.

Юноша достал из кармана пачку ассигнатов и бросил ее на прилавок.

— У вас есть пули соответствующего калибра и порох?

— Да.

— Давайте.

Торговец оружием выбрал для него примерно двадцать пуль, входивших в ружье с усилием, лишь при помощи шомпола, отвесил фунт пороху и высыпал его в пороховницу, в то время как Эжен отсчитывал ему двести ливров ассигнатами, а затем — еще шесть ливров за порох и пули.

— Ты умеешь обращаться с ружьем? — спросил Эжен у Шарля.

— Увы! Нет, — смущенно ответил тот, устыдившись своей беспомощности.

— Не беда, — со смехом отозвался Эжен, — я буду драться за двоих.

И он снова устремился к опасному месту, заряжая на ходу ружье.

Город являл собой любопытное зрелище: каждый его житель, независимо от своих убеждений, можно сказать, ринулся навстречу врагу; из каждой двери выскакивали вооруженные мужчины; в ответ на магический возглас "Враги! Враги!" защитники вырастали словно из-под земли.

На подступах к воротам толпа была такой густой, что Эжен понял: чтобы добраться до крепостной стены, следовало сделать крюк; он бросился вправо и вскоре оказался вместе со своим юным другом в той части крепостного вала, которая выходила в сторону Шильтигема.

В этом месте собралось множество патриотов, стрелявших по врагу.

Эжен не без труда протиснулся в первый ряд защитников города; Шарль не отставал от него ни на шаг.

На дороге и равнине, ставшими полем битвы, царила чудовищная неразбериха. Французы и австрийцы сражались, перемешавшись между собой, с яростью, не поддающейся описанию. Неприятель, преследовавший французский отряд, который, казалось, был охвачен таким паническим ужасом, что древние несомненно приписали бы его гневу богов, едва не ворвался в город вместе с беглецами; ворота, закрывшиеся вовремя, оставили часть наших снаружи, и те, оказавшись в траншеях, принялись неистово отбиваться от наступавших, в то время как с вершины крепостной стены грохотала пушка и гремели выстрелы.

— Ах! — воскликнул Эжен, радостно потрясая карабином, — я был уверен, что битва — это прекрасное зрелище!

В тот миг, когда он произносил эти слова, пуля, просвистевшая между ним и Шарлем, срезала прядь его волос, пробила его шляпу и поразила одного из находившихся позади него патриотов, который упал замертво.

Поток воздуха от пролетевшей пули хлестнул мальчиков по лицу.

— О! Я знаю, кто стрелял, я его видел, видел! — вскричал Шарль.

— Кто же это? Кто? — вопрошал Эжен.

— Смотри, вон тот, что сейчас вытаскивает патрон, собираясь перезарядить карабин.

— Постой! Постой! Ты уверен, не так ли?

— Ей-Богу!

— Ну, тогда смотри!

Юноша выстрелил, и драгун подскочил в седле, а его лошадь отпрянула в сторону: очевидно, непроизвольным движением он вонзил шпоры в бока скакуна.

— Попал! Попал! — воскликнул Эжен.

В самом деле, драгун пытался прицепить свое ружье за порт-мушкетон, но его усилия были тщетны, и вскоре он выронил оружие; приложив одну руку к боку и стараясь направлять коня другой рукой, он стремился выбраться из гущи боя, но через несколько мгновений качнулся назад и, вылетев из седла, упал головой вниз.-5'

Одна нога драгуна зацепилась за стремя; испуганная лошадь понеслась, увлекая его за собой. Какой-то миг юноши смотрели ей вслед, но вскоре конь и всадник скрылись в дыму сражения.

Тут ворота распахнулись: гарнизон вышел из города под бой барабанов и звуки труб и ринулся в штыковую атаку.

Это был последний шаг, на который решились патриоты, но враг не стал дожидаться их приближения. Горнисты протрубили сигнал к отступлению, и кавалерия, разметавшись по равнине, сосредоточилась на главной дороге и понеслась в сторону Кильстета и Гамбельхайма.

Пушка снова нацелилась в это живое месиво, но благодаря быстроте своего передвижения кавалерия вскоре оказалась вне пределов досягаемости.

Оба мальчика вернулись в город, преисполненные гордости. Шарль гордился тем, что видел сражение, а Эжен — тем, что принимал в нем участие. Шарль заставил Эжена поклясться, что тот научит его обращаться с ружьем, которым он так ловко владел.

Только после сражения стало известно, чем была вызвана тревога.

Пишегрю поручил генералу Лизембергу, немецкому рубаке, прошедшему хорошую школу у старого Люкнера, тому самому Лизембергу, который не без успеха вел партизанскую войну, оборонять передовой пост Бишвиллер; то ли по легкомыслию, то ли в пику постановлениям Сен-Жюста, вместо того чтобы проявлять повышенную бдительность согласно советам народных представителей, он позволил неприятелю застать войска врасплох на месте стоянки, был застигнут там и, удирая со штабом во весь опор, с трудом спасся.

Приблизившись к стенам города, он почувствовал себя увереннее и повернулся лицом к врагу, но было уже поздно: весь город был поднят по тревоге, и каждый понимал, что бедняге лучше было бы угодить в плен или дать себя убить, нежели искать убежища в городе, где распоряжался Сен-Жюст.

И правда, как только генерал оказался за земляным валом, он и весь его штаб были арестованы по приказу народного представителя.

Вернувшись в гостиницу "У фонаря", двое юных друзей застали бедную г-жу Тейч в величайшей тревоге: прожив месяц в Страсбуре, Эжен приобрел здесь некоторую известность, и ей передали, что кто-то видел, как мальчик бежал с ружьем в сторону Агноских ворот. Сначала она не хотела этому верить, но, когда он вернулся, все еще не выпуская из рук оружия, ее задним числом обуял ужас, который возрос после рассказа Шарля (он был охвачен восторгом, как всякий новобранец, впервые наблюдавший сражение), а также от вида шляпы, пробитой пулей.

Но при всем своем восторге Шарль не забыл, что в два часа должен обедать у гражданина Евлогия Шнейдера.

Без пяти два мальчик, поднявшись по ступенькам крыльца уже не стремглав, как спускался по ним утром, постучал в низкую дверь, к которой они вели.

V

МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ БРЁН

Как только прозвучал первый залп пушки, общество "Пропаганда" собрало своих членов и заявило, что не разойдется до тех пор, пока Страсбуру будет грозить опасность.

Каким бы истым якобинцем ни был Евлогий Шнейдер, являвшийся по отношению к Марату тем же, чем был Марат по отношению к Робеспьеру, "Пропаганда" превзошла его в патриотизме.

Из этого следует, что, хотя он и был общественным обвинителем и чрезвычайным комиссаром Республики, ему приходилось считаться с двумя силами, между которыми он был вынужден лавировать.

Этими силами были Сен-Жюст, который, как ни странно прозвучит для современного читателя сей бесспорный факт, представлял умеренную часть республиканской партии, и общество "Пропаганда", представлявшее крайне левую часть якобинцев.

Сен-Жюст обладал реальной властью, а вождь "Пропаганды" гражданин Тетрель — моральным авторитетом.

Поэтому Евлогий Шнейдер не счел возможным уклониться от присутствия на заседании "Пропаганды", где обсуждались способы спасения отечества, в то время как Сен-Жюст и Леба, отличавшиеся от всех своими костюмами народных представителей и трехцветными плюмажами, первыми покинули Страсбур и ринулись в гущу боя во главе республиканцев, приказав закрыть за собой ворота.

Как только враг был обращен в бегство, они вернулись в город и направились в ратушу, которая служила им домом; между тем члены общества "Пропаганда" продолжали заседать, несмотря на то что опасность миновала.

Это обстоятельство явилось причиной того, что Евлогий Шнейдер, столь настоятельно просивший других прийти к обеду в точно назначенное время, сам опоздал на полчаса.

Шарль воспользовался этой задержкой, чтобы познакомиться с тремя гостями, с которыми ему предстояло сесть за один стол.

Они же, предупрежденные Шнейдером, благосклонно встретили этого мальчика, присланного к ним для того, чтобы они сделали из него ученого, и каждый из них тотчас же решил заняться его образованием сообразно со своими знаниями и принципами.

Как уже было сказано, мужчин было трое. Их звали Эдельман, Юнг и Монне.

Эдельман был выдающимся музыкантом, церковные песнопения которого не уступали самому Госсеку. Кроме того, он написал для театра партитуру оперы по мотивам поэмы "Ариадна на острове Наксос" (она ставилась во Франции, если мне не изменяет память, примерно в 1818–1820 годах). Это был человек небольшого роста, с угрюмым лицом, в очках, казалось приросших к его носу, во фраке каштанового цвета, неизменно застегнутом сверху донизу на медные пуговицы. Он устремился в ряды революционеров с безрассудством и неистовством, присущими фантазерам. Когда его друг Дитрих, мэр Страсбург, обвиненный Шнейдером в умеренности, потерпел поражение в разгоревшейся борьбе, Эдельман выступил против него на суде со словами:

— Я буду тебя оплакивать, ибо ты мой друг, но ты должен умереть, ибо ты предатель.

Что касается второго гостя, Юнга, то это был бедный сапожник; под грубой наружностью его, по ошибке или капризу природы, как это нередко случается, таилась душа поэта. Он владел латынью и греческим, но сочинял свои оды и сатиры только на немецком; его поэзия стала популярной благодаря общеизвестным республиканским взглядам автора. Зачастую простолюдины не давали ему прохода на улице, требуя: "Стихи, Юнг! Читай стихи!" В таких случаях он останавливался, взбирался на каменную тумбу, край колодца или первый попавшийся балкон, если таковой оказывался поблизости, и принимался извергать в небо свои стихи и оды, подобные шипящим ракетам, объятым огнем. Это был один из тех редких и честных людей, один из тех пламенных борцов, слепо преданных величию народной идеи, что ждали от революции лишь освобождения человеческого рода, и умирали, как древние мученики, без жалоб и сожалений, веря в грядущее торжество своего учения.

Третий гость, Монне, отнюдь не был незнаком Шарлю, и, завидев его, мальчик издал радостный возглас. Это был отставной солдат, служивший в ранней юности в гренадерском полку; покинув военную службу, он сделался священником и стал префектом коллежа в Безансоне, где и познакомился с ним Шарль. Двадцативосьмилетний Монне был в том возрасте, когда человека обуревают страсти; он сожалел о преждевременно данном обете безбрачия, но начавшаяся революция освободила его от этого обязательства. Монне был высокий, немного сутулый человек, преисполненный обходительности, учтивости и тихой прелестной грусти, с первого взгляда располагавшей к нему людей; у него была печальная улыбка, в которой временами сквозила горечь. Можно было подумать, что в глубине души он прячет какую-то мучительную тайну и просит у людей или, вернее, у всего человечества защиты от собственной наивности, самой грозной из всех опасностей в подобное время. В новых обстоятельствах он тотчас же устремился или, скорее, угодил в ряды сторонников крайних мер, к числу которых принадлежал Шнейдер; теперь же, будучи в ужасе от своего союза с фанатиками и соучастия в преступлениях, он брел с закрытыми глазами в неведомом ему направлении.

Эти трое были друзьями и неразлучными спутниками Шнейдера. Они уже начинали беспокоиться из-за того, что он задержался, ибо каждый из них чувствовал, что Шнейдер является для них крепкой опорой: если он пошатнется — они упадут, если он упадет — они погибнут.

Монне, самый нервный и, следовательно, самый нетерпеливый, уже собирался отправиться на поиски задержавшегося, как вдруг все услышали поскрипывание ключа в замочной скважине, а затем дверь с шумом распахнулась.

В тот же миг на пороге появился Шнейдер.

Как видно, заседание было бурным: на пепельного цвета лице гражданина обвинителя проступили красные пятна; хотя дело было в середине декабря, по его лбу струился пот, и раскрытый ворот позволял видеть, как сильно вздулись жилы на его бычьей шее.

Войдя, Шнейдер швырнул на другой конец комнаты шляпу, которую он держал в руке.

Завидев его, трое мужчин подскочили как на пружинах и сделали шаг ему навстречу; Шарль же, напротив, притаился за спинкой своего стула как за баррикадой.

— Граждане, — сказал Шнейдер, скрежеща зубами, граждане, я принес вам хорошее известие; оно, если не обрадует вас, то, по крайней мере, удивит. Через неделю я женюсь.

— Ты? — вскричали в один голос трое мужчин.

— Да. Не правда ли, все в Страсбург будут страшно удивлены, когда эта новость разнесется по городу: "Вы не слышали?" — "Нет, а что?" — "Кёльнский капуцин женится!" — "Неужели?" — "Точно!" Ты, Юнг, напишешь свадебную песню, Эдельман положит ее на музыку, а Монне, столь же веселый, как катафалк, исполнит. Надо будет сообщить об этом с ближайшей почтой твоему отцу, Шарль!

— На ком же ты женишься?

— Право, я пока не решил, да и мне все равно; я хочу жениться на своей старой кухарке, чтобы подать достойный пример слияния классов.

— Да что же с тобой стряслось? Рассказывай.

— О! Почти ничего, если не считать того, что меня допрашивали, на меня нападали, меня обвиняли, да, да, обвиняли!

— Где же?

— В "Пропаганде".

— О! — воскликнул Монне. — В обществе, что ты создал!

— Разве ты не знаешь, что порой встречаются дети, которые убивают своих отцов?

— Но кто же на тебя нападал?

— Тетрель. Поглядите-ка на этого демократа, придумавшего великолепное движение санкюлотов, в его распоряжении версальские ружья, пистолеты, украшенные королевскими лилиями, свора приспешников, словно у кого-то из "бывших", и табуны лошадей, как у принца! Именно он, неведомо почему, стал кумиром страсбурской черни. Может быть, потому, что он сверкает позолотой, как тамбурмажор, и такого же роста. Между тем мне показалось, что я представил достаточно гарантий; так нет же, форма полномочного обвинителя не заставила позабыть ни о рясе капуцина, ни о сутане каноника. Он заявил мне в лицо, что сан священника покрыл меня позором и, по его словам, неотвратимо внушает подозрение ко мне подлинным друзьям свободы. Кто же принес ему больше жертв, чем я, во имя святой свободы? Кто, как не я, меньше чем за месяц бросил к его ногам двадцать шесть голов? Сколько же им еще надо, если и этого недостаточно?

— Успокойся, Шнейдер, успокойся!

— В самом деле, — продолжал Шнейдер, горячась все сильнее, — от этого можно сойти с ума! Я оказался между "Пропагандой", которая твердит мне: "Мало!", и Сен-Жюстом, который твердит: "Слишком много!" Вчера я приказал арестовать еще шестерых собак-аристократов, сегодня — четверых. Мои "гусары смерти" день и ночь рыскают по Страсбуру и его окрестностям; сегодня вечером я должен взять под стражу одного эмигранта: он посмел перебраться через Рейн в лодке контрабандистов и явиться в Плобсем, чтобы вместе со своей семьей плести там заговор. Уж он-то, например, не сомневается в своей правоте. Ах! Теперь я понимаю одно, — продолжал он, угрожающе вытягивая руку, — события гораздо сильнее нашей воли, и если некоторые люди, подобно боевым колесницам из Священного писания, сметают на своем пути целые народы, то это значит, что их направляет та самая неведомая роковая сила, которая пробуждает вулканы и низвергает вниз водопады.

Произнеся эту тираду, не лишенную некоторого красноречия, он внезапно разразился нервным смехом:

— Ба! Нет ничего до рождения, и нет ничего после смерти; жизнь всего лишь кошмар наяву; так стоит ли придавать ему значение, пока он длится, и сожалеть о нем, когда он кончается? Нет, клянусь честью! Давайте лучше обедать; valeat res ludicra, не так ли, Шарль?

И, направившись первым, он распахнул перед друзьями дверь столовой, где уже был накрыт великолепный обед.

— Скажи же, наконец, — сказал Юнг, усаживаясь вместе с другими за стол, — каким образом из этого следует, что ты женишься через неделю?

— Ах, правда, я забыл поведать вам о самом чудесном! Вы думаете, что окрестив меня капуцином из Кёльна, где я никогда не был капуцином, и каноником из Аугсбурга, где я никогда не был каноником, они не попрекают меня при этом оргиями и развратом?! Меня — оргиями, представьте себе! На протяжении тридцати четырех лет моей жизни я пил только воду и питался одной морковью; если теперь я тоже ем белый хлеб и жую мясо, — это наименьший из моих грехов. Меня — развратом! Если они считают, что я отказался от духовного сана, чтобы жить как святой Антоний, то ошибаются. Что ж, есть простой способ положить этому конец — жениться. Я стану, подобно другим, преданным супругом и добропорядочным отцом семейства, черт побери! Если только гражданин Сен-Жюст даст на это время.

— Но ты хотя бы выбрал, — спросил Эдельман, — ту счастливую невесту, которую удостоишь чести разделить с тобой ложе?

— Пустяки! — ответил Шнейдер. — Лишь бы была женщина, а об остальном позаботится дьявол.

— За здоровье будущей супруги Шнейдера! — воскликнул Юнг, — и, раз он взял в поверенные дьявола, пусть дьявол пошлет ему, по крайней мере, богатую, молодую и красивую женщину.

— Да здравствует жена Шнейдера! — вздохнул Монне.

В эту минуту дверь распахнулась и на пороге столовой показалась старая кухарка.

— Там, — сказала она, — пришла какая-то гражданка, она просит разрешения поговорить с гражданином Евлогием по срочному делу.

— Полно! — отрезал Евлогий, — сейчас у меня только одно неотложное дело — закончить начатый обед; пусть она придет завтра!

Старуха удалилась, но почти тотчас же дверь снова открылась.

— Она говорит, что завтра будет слишком поздно.

— Где же она была раньше в таком случае?

— Раньше я не могла, гражданин, — послышался из прихожей нежный голос, в котором звучала мольба, — позволь мне тебя увидеть, позволь мне поговорить с тобой, умоляю!

Евлогий нетерпеливо махнул старухе рукой, приказывая закрыть дверь и подойти ближе, но тотчас же подумал о том, как свеж и юн этот голос, и спросил у старухи с улыбкой сатира:

— Она молода?

— Ей, должно быть, лет восемнадцать, — ответила кухарка.

— Красива?

— Чертовски красива!

Трое мужчин рассмеялись.

— Ты слышишь, Шнейдер, чертовски красива!

— Ну, — сказал Юнг, — теперь остается лишь убедиться в том, что она богата, и вот тебе невеста; открывай, старуха, да поживее; красивое дитя, как видно, тебе знакомо: ее прислал сюда сам дьявол.

— Почему же не Бог? — спросил Шарль столь ангельским голосом, что трое мужчин вздрогнули.

— Потому что наш друг Шнейдер не в ладах с Богом и, напротив, в прекрасных отношениях с дьяволом; я не вижу другой причины. И потом, — прибавил Юнг, — только дьявол так быстро удовлетворяет адресованные ему просьбы.

— Ладно, — сказал Шнейдер, — пусть войдет!

Старуха открыла дверь, и в дверном проеме тотчас же показался изящный силуэт девушки в дорожном костюме; она была укутана в черную атласную накидку, подбитую розовой тафтой.

Девушка вошла в столовую и остановилась подле свечей, напротив четверых сотрапезников, которые, глядя на нее, не удержались от приглушенных возгласов восхищения.

— Граждане, — промолвила девушка, — кто из вас гражданин комиссар Республики?

— Я, гражданка, — откликнулся Шнейдер, продолжая сидеть.

— Гражданин, — сказала она, — я должна попросить тебя об одной милости, от которой зависит моя жизнь.

И тут она с тревогой оглядела всех гостей.

— Пусть тебя не смущает присутствие моих друзей, — сказал Шнейдер, — эти друзья и по своим наклонностям, и, можно сказать, по общественному положению, являются ценителями красоты. Вот мой друг Эдельман — он музыкант.

Девушка кивнула, как бы говоря: "Его музыка мне знакома".

— Вот мой друг Юнг — он поэт, — продолжал Шнейдер.

Девушка снова кивнула, как бы говоря: "Я знаю его стихи".

— И вот, наконец, мой друг Монне — он не поэт и не музыкант, но у него есть глаза и сердце, и я вижу по его глазам, что он всерьез настроен взять вас под защиту. Что касается моего юного друга, он еще только школяр, как сами видите, но уже достаточно сведущ, чтобы проспрягать глагол "любить" на трех языках. Итак, вы можете объясниться в их присутствии, если только то, что вы должны мне сказать, не столь интимная вещь, что требует разговора с глазу на глаз.

С этими словами он поднялся со стула и протянул руку к девушке, указывая ей на приоткрытую дверь, которая вела в пустую приемную.

Девушка встрепенулась:

— Нет, сударь, нет.

Шнейдер нахмурился.

— Прошу прошения, гражданин… Нет, гражданин, то, что мне нужно сказать тебе, не боится ни света, ни огласки.

Шнейдер опустился на место, жестом приглашая девушку присесть.

Но она покачала головой и сказала:

— Просителям полагается стоять.

— В таком случае, — продолжал Шнейдер, — будем действовать согласно порядку. Я рассказал тебе, кто мы такие; теперь скажи нам, кто ты?

— Меня зовут Клотильда Брён.

— Ты хочешь сказать: де Брён?

— Было бы несправедливо ставить мне в упрек преступление, которое произошло за триста-четыреста лет до моего рождения и в котором я неповинна.

— Тебе не нужно больше ничего мне рассказывать — мне известна твоя история, и я знаю, зачем ты сюда пришла.

Девушка преклонила колено, склонила голову и умоляюще простерла к Шнейдеру сложенные руки; от этого движения капюшон накидки упал ей на плечи, являя взору небывалую красоту гостьи: длинные белокурые локоны очаровательнейшего оттенка, разделенные ровным пробором и падавшие на ее плечи, окаймляли лицо безупречной формы; черные глаза, брови и ресницы оттеняли ее матово-белый лоб, делая его еще более ослепительным; прямой нос с подвижными ноздрями слегка подрагивал, как и щеки, на которых запечатлелись следы обильно пролитых слез; ее приоткрытые в немой мольбе губы казались вылепленными из красного коралла и позволяли видеть в тени белые, как жемчуг, зубы; наконец, ее белоснежная, атласно-бархатистая шея была полузакрыта черным платьем с высоким воротом; но даже под складками одежды угадывались прелестные выпуклости ее фигуры.

Она была поистине великолепна.

— Да, — промолвил Шнейдер, — ты прекрасна, как никто другой, ты наделена красотой проклятых родов, а также обольстительной прелестью; однако мы не азиаты и не позволим всяческим Еленам и Роксоланам соблазнить себя: твой отец готовил заговор, твой отец виновен, твой отец умрет.

Девушка вскрикнула, как будто эти слова пронзили ее сердце кинжалом.

— О нет! — воскликнула она, — нет, мой отец не заговорщик!

— Если он не готовил заговор, зачем же он эмигрировал?

— Он эмигрировал, потому что, будучи на стороне принца де Конде, счел долгом последовать за ним в изгнание; однако, будучи столь же преданным заветам Божьим, как и верным слугой родины, он не захотел сражаться против Франции и за те два года, что находился в изгнании, ни разу не вынул шпаги из ножен.

— Что же ему понадобилось во Франции и зачем он переправился через Рейн?

— Увы! Ты можешь судить об этом по моему трауру, гражданин комиссар. Моя мать умирала на другом берегу реки, всего лишь в четырех льё от мужа; человек, в чьих объятиях она провела двадцать счастливых лет, с волнением ждал весточки, что вернула бы ему надежду. Однако в каждом послании говорилось: "Хуже! Хуже! Еще хуже!" Позавчера он не выдержал, переоделся крестьянином и переправился через реку на лодке; обещанная награда, несомненно, прельстила бедного лодочника, да простит его Бог! Он выдал моего отца, и сегодня ночью отец был арестован. Спроси у своих агентов, когда это произошло. Сразу же после того, как моя мать скончалась. Спроси их, что он делал в тот час. Отец плакал, закрывая ей глаза. Ах! Разве не достоин прощения муж, который возвращается из изгнания, чтобы проводить в последний путь мать своих детей?! Боже мой! Ты скажешь, что закон не знает снисхождения и что всякий эмигрант, возвращающийся на французскую землю, заслуживает смертной казни? Да, это так, если он возвращается на родину с тайным умыслом в сердце или оружием в руках, чтобы готовить заговор или воевать; но нет, если он возвращается без оружия в руках, чтобы преклонить колено у смертного одра.

— Гражданка Брён, — сказал Шнейдер, качая головой, — закон не вдается в подобные сентиментальные тонкости. Он гласит: "В таком-то случае, при таких-то обстоятельствах, по такой-то причине последует смертная казнь". Человек, который, зная закон, совершает деяние, караемое законом, виновен; а если он виновен, то должен умереть.

— О нет, не должен! Его судят люди, разве у них нет сердца?

— Сердце! — вскричал Шнейдер, — неужели ты полагаешь, что человек всегда волен распоряжаться своим сердцем? Видно, что ты не слышала, в чем обвиняли меня сегодня в обществе "Пропаганда"! Именно в том, что я слишком мягкосердечен по отношению к людским мольбам. Не считаешь ли ты, что на моем месте было бы легче и приятнее, видя такое прекрасное создание, как ты, у своих ног, поднять его с колен и осушить его слезы, нежели резко бросить: "Все напрасно, вы впустую теряете время!"? Нет, к несчастью, закон не дремлет, и исполнители закона должны быть столь же непреклонными, как и он. Закон не женщина, закон — это бронзовая статуя, которая держит в одной руке меч, а в другой — весы; этим весам ведомы лишь обвинение на одной чаше и истина на другой; и ничто не отведет лезвие этого меча с предначертанного ему страшного пути. На этом пути ему встретились головы короля, королевы и принца, и все они пали, подобно голове безвестного нищего, схваченного на опушке леса после убийства или поджога. Завтра я отбываю в Плобсем; палач и эшафот последуют за мной; если твой отец не эмигрировал, если он не переправлялся через Рейн тайком, если, наконец, его обвиняют несправедливо, твоего отца выпустят на свободу, но, если обвинение, которое подтверждают твои уста, верно, послезавтра его голова упадет на городской площади Плобсема.

Девушка приподняла голову и, собравшись духом, спросила:

— Значит, ты не оставляешь мне никакой надежды?

— Никакой!

— Тогда разреши сказать тебе последнее слово, — сказала она, вставая во весь рост.

— Говори.

— Нет, тебе одному.

— Ну что ж, пойдем.

Девушка решительно направилась в приемную и вошла туда первой без малейших колебаний.

Шнейдер последовал за ней и запер дверь.

Как только они оказались наедине, он потянулся к ней, собираясь обнять ее за талию, но девушка просто и с достоинством отвела его руку.

— Чтобы ты простил мне последнюю попытку, которую я решила предпринять, гражданин Шнейдер, — сказала она, — тебе следует учесть, что я надеялась воздействовать на твое сердце всяческими благовидными средствами, но ты их отверг; тебе следует также учесть, что я в отчаянии и, желая спасти жизнь моего отца, не сумев поколебать тебя, считаю своим долгом сказать тебе: слезы и мольбы оказались бессильными… значит, деньги…

Шнейдер пренебрежительно повел плечами, и его губы шевельнулись, но девушка не дала ему себя прервать.

— Я богата, — продолжала она, — моя мать умерла, и я унаследовала огромное состояние, которое принадлежит мне, только мне, гражданин Шнейдер: в моем распоряжении два миллиона; если бы у меня было четыре миллиона, я бы их тебе предложила, но у меня только два; согласен ли ты на них? Возьми эти деньги и спаси моего отца.

Шнейдер положил руку на плечо девушки, и его взгляд сделался задумчивым; густые брови комиссара почти полностью заслоняли его глаза от ее пылающего и пытливого взора.

— Завтра, — промолвил он, — я отправлюсь в Плобсем, как уже доложил тебе; ты только что сделала мне предложение, я же сделаю тебе там другое.

— Как? — вскричала девушка.

— Я говорю, что, если ты захочешь, все может уладиться.

— Если это предложение хоть в чем-то запятнает мою честь, бесполезно его делать.

— Нет, ни в чем.

— В таком случае ты будешь желанным гостем в Плобсеме.

Попрощавшись с ним еще без надежды, но уже без слез, она отворила дверь, прошла через столовую и, слегка поклонившись гостям, удалилась.

Впрочем, ни трое мужчин, ни мальчик не смогли как следует разглядеть лица Клотильды, полностью скрытого капюшоном ее накидки.

Комиссар Республики глядел девушке вслед; он смотрел на дверь столовой до тех пор, пока она не закрылась, и вслушивался в стук колес уезжающей кареты, пока он не затих. Затем он подошел к столу и вылил в стаканы гостей и в свой стакан целую бутылку либерфраумильха со словами:

— Выпьем это благородное вино за здоровье гражданки Клотильды Брён, невесты Жана Жоржа Евлогия Шнейдера.

Он поднял свой стакан, и четверо гостей последовали его примеру, сочтя излишним просить у него объяснений, которых, скорее всего, он бы им не дал.

VI

МЕТР НИКОЛА