Эротикурс

…Вся почти новая литература пишет о том, как демоничен пол, как не может с ним справиться современный человек.Н. А. Бердяев «Эрос и личность (Философия любви и пола)»

М. Слефогт «Мужчина и женщина»

И. Босх «Любовная пара»

…Как чудно, что вот – чужой человек, совсем чужой, и ноги у него другие, и кожа, и глаза, – и весь он твой, весь, весь, всего ты его можешь смотреть, целовать, трогать; и каждое пятнышко на его теле, где бы оно ни было, и золотистые волосики, что растут по рукам, и каждую бороздинку, впадинку кожи, через меру любившей.

И всё-то ты знаешь, как он ходит, ест, спит, как разбегаются морщинки по его лицу при улыбке, как он думает, как пахнет его тело. И тогда ты станешь как сам не свой, а будто ты и он – одно и то же: плотью, кожей прилепишься, и при любви нет на земле большего счастья, а без любви непереносно, непереносно!..

И легче любя не иметь, чем иметь, не любя. Брак, брак; не то тайна, что поп благословит, да дети пойдут: кошка, вон, и по четыре раза в год таскает, а что загорится душа отдать себя другому и взять его совсем, хоть на неделю, хоть на день, и если у обоих душа пылает, то и значит, что Бог соединил их. Грех с сердцем холодным или по расчёту любовь творить, а кого коснётся перст огненный, – что тот ни делай, чист останется перед Господом. Что бы ни делал, кого дух любви пламенный коснётся, всё простится ему, потому что не свой уж он, в духе, в восторге…

(Михаил Кузмин «Крылья»)

В это лето началось ещё новое, что сначала очень удивило и заняло нас. Мы поняли как-то вместе, что в этой устроенной, ясной, чистой жизни, где мы гуляли как бы по лужочку на верёвочке, что в ней есть что-то от нас скрываемое и что это скрываемое было не только что вне нас, но и в нас самих. Я думаю, что и Володя так понял, не только я. Потому что в нём проснулось большое и жгучее любопытство.

Я же, поняв, приняла понятое как ещё игру, новую, заманчивую и недобрую, и душою игры была загадка, и загадка была я сама, и власть была моя приоткрывать и снова занавешивать мучительную, острожгучую тайну. В этой новой игре злая власть казалась моею. И когда мы вдруг оба погрузились в свою жизнь понявших и потому вечно дальше идущих – то всё стало мне совсем иным, чем было раньше. Уже новая игра превратилась в муку, но в ту муку мы оба втягивались не нашею силой.

Большое презрение к большим, лгавшим мне людям отравило мне тогда сердце, и отошла последняя близость, и, казалось, потухла любовь.

Володя из товарища превратился в тайного сообщника. Мы должны были, зная свою тайну, скрывать её. Это страшно сближало, и мы ненавидели друг друга за то страшное и уже непоправимое сближение. Это было как одно лицо, никому не видимое, только нам одним. Оно глядело – и мы не могли оторвать глаз; и как могли мы отгадать, от добра или от зла оно?

Спутанные, смущённые, отравленные и злые, – мы долго не отрывались от тех глаз своей загадки и вдруг понимали, что в нас те глаза и мы та загадка. Тогда мы искали в себе разрешение и, жалкие, ненавидели: Володя с жадным бессилием, я со злым торжеством.

(Лидия Зиновьева-Аннибал «Чёрт»)

Ч. В. Коуп «Шип»

П. Факкетти «Адам и Ева получают запретный плод»

Острое чувство обнажённости также появилось во всём теле, но оно было свежо и чисто. Напоминало то чувство, когда летом, где-нибудь на берегу реки, она раздевалась, чтобы купаться. Голая и стройная, стояла она на зелёной траве, нежащей босые ноги, над прозрачной водой, пронизанной солнцем до самого песчаного дна.

Ощущение своего голого тела, по которому, нежно грея, двигались пятна солнечного света и мягкий обволакивающий ветерок, было приятно и волновало, как запретное наслаждение.

Она стояла голая только потому, что никто её не видел, но всё время чудилось, что со всех сторон жадно смотрят тысячи глаз. И в этом неуловимом сплетении чистого целомудрия и неосознанной потребности стыда было что-то волнующее и манящее. И теперь ей показалось, как тогда, что всё её тело, от круглых плеч до розовых пальцев на ногах, напрягается упругим и свежим напряжением, как после купанья в студёной прозрачной воде.

Было стыдно, но хорошим, кружащим голову, как вино, стыдом. Даже захотелось ещё большего стыда. Но всё-таки она подумала, что это совершенно невозможно.

(Михаил Арцыбашев «Роман маленькой женщины»)

А. Цорн «Отражение»

Она замкнула дверь на ключ, зажгла перед зеркалом свечи и медленно обнажила своё прекрасное тело.

Вся белая и спокойная стояла она перед зеркалом и смотрела на своё отражение. Отсветы от ламп и от свеч пробегали по её коже и радовали Елену. Нежная, как едва раскрывшаяся лилия с мягкими, ещё примятыми листочками, стояла она. И безгрешная алость разливалась по её девственному телу. Казалось, что сладкий и горький миндальный запах, веющий в воздухе, исходит от её нагого тела.

Сладостное волнение томило её, и ни одна нечистая мысль не возмущала её девственного воображения. И нежные грезились ей, и безгрешные поцелуи, тихие, как прикосновение полуденного ветра. И радостные, как мечты о блаженстве.

Радостна была для Елены обнажённая красота её нежного тела, – Елена смеялась, и тихий смех её звучал в торжественной тишине её невозмутимого покоя.

Елена легла грудью на ковёр и вдыхала слабый запах резеды. Здесь, внизу, откуда странно было смотреть на нижние части предметов, ей стало ещё веселей и радостней. Как маленькая девочка, смеялась она, перекатываясь по мягкому ковру.

Много дней подряд, каждый вечер, любовалась Елена перед зеркалом своей красотой, – и это не утомляло её. Всё бело в её горнице, – и среди этой белизны мерцали алые и жёлтые тоны её тела, напоминая нежнейшие оттенки перламутра и жемчуга.

Елена поднимала руки над головой и, приподнимаясь, вытягивалась, изгибалась и колебалась на напряжённых ногах. Нежная гибкость её тела веселила её. Ей радостно было смотреть, как упруго напрягались под нежной кожей сильные мускулы прекрасных ног.

Она двигалась по комнате, нагая, и стояла, и лежала, и все её положения, и все медленные движения её были прекрасны. И она радовалась своей красоте. И проводила, обнажённая, долгие часы, – то мечтая и любуясь собой, то прочитывая страницы прекрасных и строгих поэтов…

В чеканной серебряной амфоре белела благоуханная жидкость: Елена соединила в амфоре ароматы и молоко. Елена медленно подняла чашу и наклонила её над своей высокой грудью. Белые, пахучие капли тихо падали на алую, вздрагивающую от их прикосновения, кожу. Запахло сладостно ландышами и яблоками. Благоухания обняли Елену лёгким и нежным облаком.

Елена распустила длинные чёрные волосы и осыпала их красными маками. Потом белая вязь цветов поясом охватила гибкий её стан и ласкала её кожу. И прекрасны были благоуханные эти цветы на обнажённой красоте её благоуханного тела.

Потом она сняла с себя цветы и опять собрала волосы высоким узлом, облекла своё тело тонкой одеждой и застегнула её на левом плече золотой пряжкой. Сама она сделала для себя эту одежду из тонкого полотна, так что никто ещё не видел её.

Р. Браунинг «Перед зеркалом»

Елена легла на низкое ложе, и сладостные мечтания проносились в её голове, – мечтания о безгрешных ласках, о невинных поцелуях, о нестыдливых хороводах на орошённых сладостной росой лугах, под ясными небесами, где сияет кроткое и благостное светило.

Она глядела на свои обнажённые ноги, – волнистые линии голеней и бёдер мягко выбегали из-под складок короткого платья.

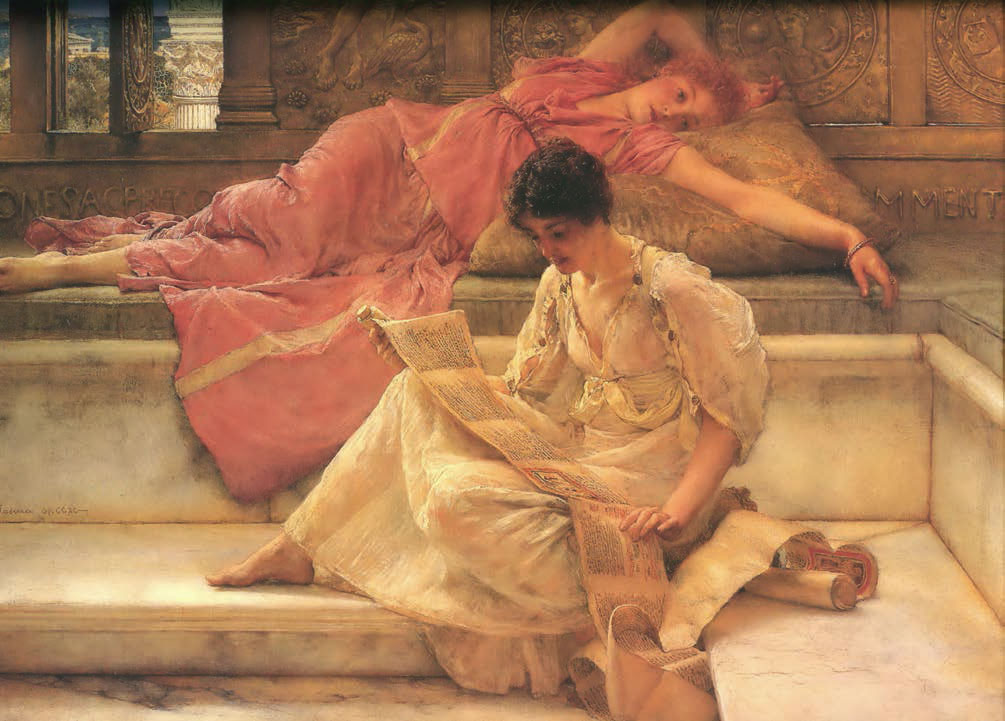

Л. Альма-Тадема «Любимый поэт»

Х. Зацка «Сладкие грёзы»

Желтоватые и алые нежные тоны на коже рядом с однообразной желтоватой белизной полотна радовали её взоры. Выдающиеся края косточек на коленях и стопах и ямочки рядом с ними – всё осматривала Елена любовно и радостно и осязала руками, – и это доставляло ей новое наслаждение.

(Фёдор Сологуб «Красота»)

Я следил за ней, поглощённый желанием, сдерживать которое с каждой минутой становилось всё труднее. Высоко подняв над головой руки, она потянулась кверху ленивым движением, от которого поднялась рубашка, открыв то место, которое я ждал. Я замер в ожидании, но, как будто угадав моё желание, Елена рассмеялась, и, наклонившись над нишей, стала брызгать воду себе в лицо, вскрикивая от удовольствия. Тело напряглось, округлилось, она как бы предлагала себя для совокупления. Слегка откинувшись, она смотрела с улыбкой, в которой снова показалось знакомое мерцание приближающейся страсти.

Всё моё существо напряглось, как убийца, готовый вонзить нож в тело жертвы. И я вонзил его. Я погрузил клинок в горячую влажную рану на всю глубину с таким неистовством, что Елена затрепетала. Её голова откинулась, руки судорожно вцепились в мраморный столик. Маленькие ступни оторвались от пола и обвились вокруг моих напряжённых ног. Я не знаю, чей стон, мой или её, раздался, приглушённый приливом нового наслаждения. Упоение охватило Елену почти мгновенно. Она безжизненно повисла у меня на руках, её ноги шатались и она наверно упала бы, если бы её не поддерживала опора более страстная и крепкая.

– Подожди… больше не могу. Ради бога, отнеси меня на кровать.

О. Бёрдсли «Лисистрата» (илл.)

Я схватил её на руки и понёс, как добычу. Пружины матраса застонали с жалобой и обидой, когда на них обрушилась тяжесть наших тел. Елена молила о пощаде. Прошло несколько минут, прежде чем она позволила возобновить ласки. Её ножки раздвинулись, руки приобрели прежнюю гибкость, чудесные, словно яблоки, груди подняли твёрдые жемчужины сосков. Она опять хотела меня, держа рукой символ моей страсти. Она передала силу своей благодарной нежности в длительном пожатии, чуть слышном и сердечном. Она любовалась им.

– Подожди, не лезь туда. Дай мне посмотреть на него. Какой красавец! Ты похож на факел, пылающий багряным огнём. Я как будто чувствую, как это пламя зажигает всё внутри меня, – она лепетала, теряя сознание от наслаждения. – Дай мне поцеловать его. Вот так! Мне кажется, что он передаёт этот поцелуй вглубь моего тела.

И вдруг она шаловливо заметалась, восхищённая новой мыслью.

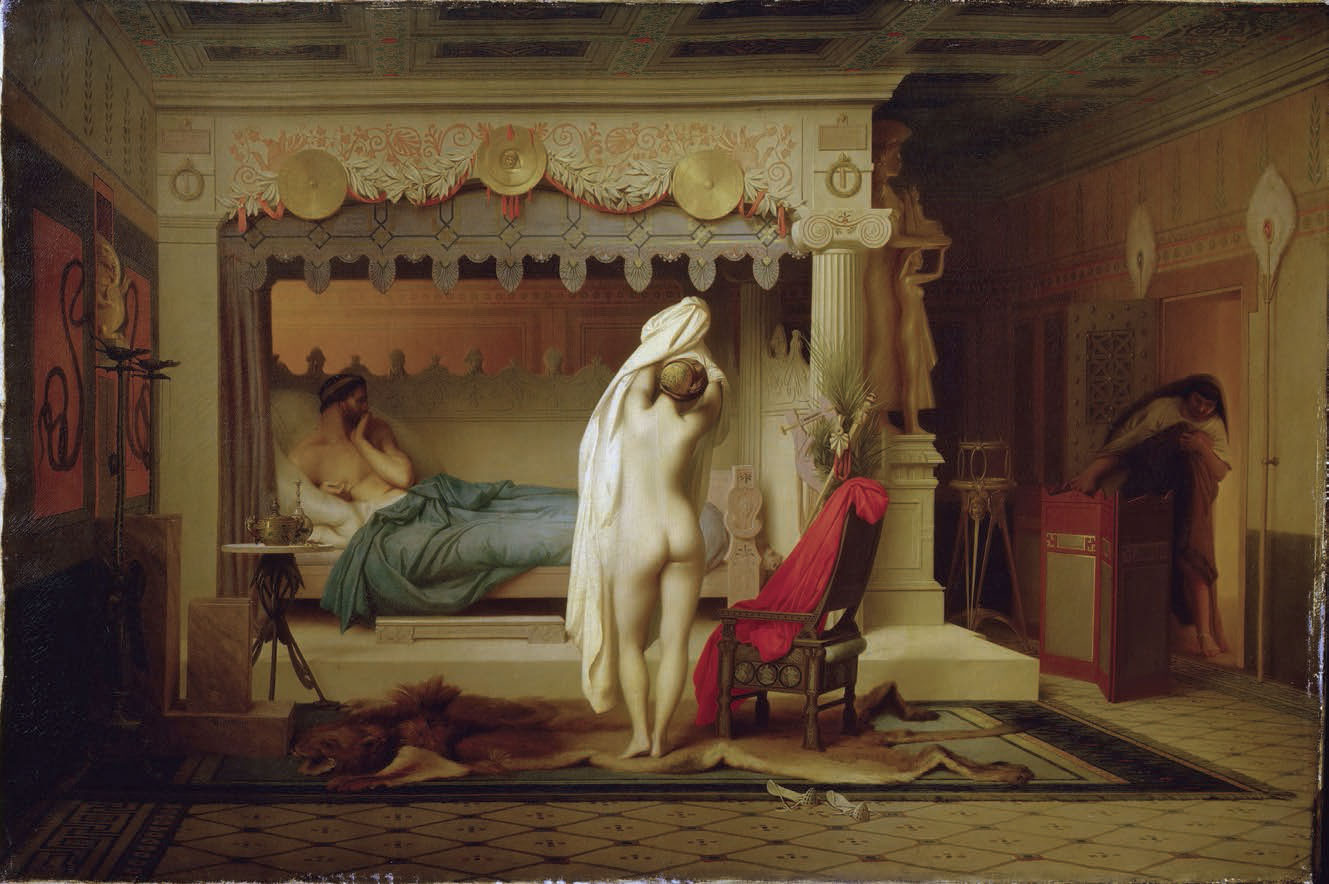

Ж.-Л. Жером «Царь Кандавл»

– Какой ты счастливый, ты можешь ласкать сам себя. Ну, конечно, попробуй нагнуться. Да нет, не так, ещё сильней. Вот видишь. Неужели тебе никогда не приходилось?.. Я ещё девочкой плакала от того, что не могу себя поцеловать там внизу. У меня была сестра на год старше меня, и мы по утрам садились на кровати и пригибались, стараясь коснуться губами. И когда казалось, что остаётся совсем немного… А потом мы ласкали друг друга…

(Аноним «Возмездие»)

Алина начала лукаво смеяться, вырывая у неё свои руки, откидываясь на подушки. Она была заинтересована, чем всё это кончится, и слегка опьянена новизной положения.

Христина повторяла сдавленным голосом:

– Благодарю тебя, Алина… благодарю…

Она тянулась к ней, сдерживая хриплый, дикий крик, полурыдание, бледнея все более и более, дрожа и повторяя одно и то же:

– Благодарю тебя, Алина, благодарю…

Христина прижималась пылающими губами к её коленям, потом она целовала атласный живот, таинственный треугольник, щиколотку…

– Ты с ума сошла, – воскликнула Алина не двигаясь…

Христина нагнулась ближе, толкая её лечь ничком.

– Ляг… ляг… одну минуту… ты так красива.

Лечь ничком – это было всегда соблазнительно для Алины.

Розовая и смущённая, она боролась.

– Нет… Нет…

– Да… Да…

Град поцелуев и лёгких укусов посыпался на её спину, бёдра, ноги, на этот вздрагивающий затылок, на закинутые бессильно и беспомощно руки.

– Что ты со мной делаешь… Боже мой, Боже мой… – стонала Алина…

(Анна Мар «Женщина на кресте»)

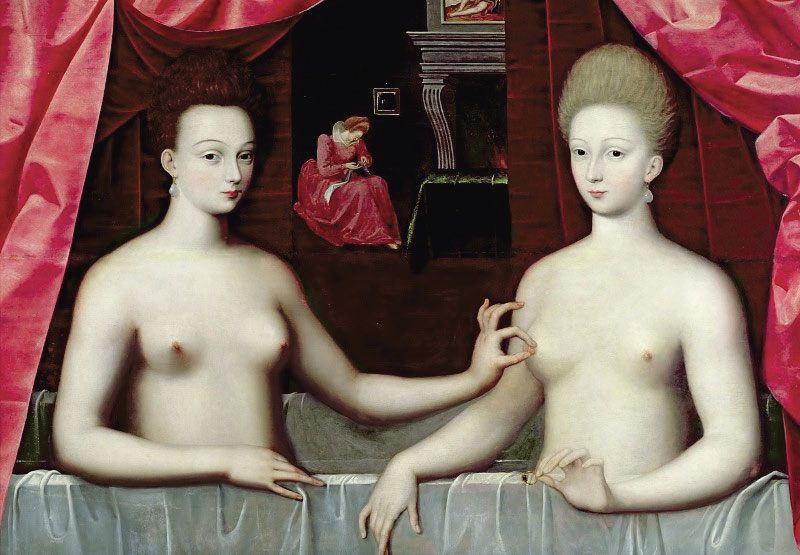

Неизвестный мастер школы Фонтенбло «Габриэль д’Эстре с сестрой»

Ребёнком в моих наивных влюблённостях я тоже, как и вы, стремился к объекту одного со мною пола…

Когда меня отдали в одно из привилегированных учебных заведений и я увидел разврат между мальчиками моего возраста, я пришёл в ужас и отшатнулся от них.

У меня были умные, хорошие родители. Они своим воспитанием дали мне хорошие задатки – и я отшатнулся от разврата моих сверстников.

Но ужаснулся я гораздо позже: тогда, когда я вырос и возмужал. Ужаснулся, когда я увидел, что женская красота ничего не говорит моим чувствам. Ими всецело владело прекрасное тело юноши.

К. Сомов «Обнажённый юноша»

Я стал насильно стараться ухаживать за женщинами, заводить интриги, жил с ними и покупал их на один день.

Я боялся самого себя, я стыдился себя. Это было самое ужасное время моей жизни.

Я принимал этих женщин, как отвратительное лекарство, которым я надеялся вылечиться от моей болезни, от моего позора. Я испытывал то, что должен испытывать нормальный человек, если бы его заставили силой предаваться какой-нибудь извращённости.

Но это не помогало…

(Евдокия Нагродская «Гнев Диониса»)

– А страшно … когда любовь тебя коснётся; радостно, а страшно; будто летаешь и всё падаешь или умираешь, как во сне бывает; и всё тогда везде одно и видится, что в лице любимом пронзило тебя: глаза ли, волосы ли, походка ль.

П. Бордоне «Влюблённые»

И чудно, право: ведь вот – лицо, что в нём? Нос посередине, рот, два глаза. Что же тебя так волнует и пленяет в нём? И ведь много лиц и красивых видишь и полюбуешься ими, как цветком или парчой какой, а другое и некрасивое, а всю душу перевернёт, и не у всех, а у тебя одного, и одно это лицо; с чего это? И ещё, – с запинкой добавила говорившая, – что вот мужчины женщин любят, женщины – мужчин; бывает, говорят, что и женщина женщину любит. А мужчину – мужчина… Да и поверить не трудно, разве Богу невозможно вложить и эту занозу в сердце человечье? А трудно… против вложенного идти, да и грешно, может быть.

(Михаил Кузмин «Крылья»)

Л. Р. Фалеро «Видения Фауста»

Если признать греховным всякое сладострастие, если видеть в нём только падение, то нужно отрицать в корне половую любовь, видеть сплошную грязь в плоти любви. Тогда невозможен экстаз любви, невозможна чистая мечта о любви, так как любовь сладострастна по существу своему, без сладострастия превращается в сухую отвлечённость. Опыт отвержения всякого сладострастия как греховного был уже сделан человечеством, этот опыт дорого стоил, он загрязнил источники любви, а не очистил их.

Мы до сих пор отравлены этим ощущением греховности и нечистоты всякого сладострастия любви и грязним этим ощущением тех, кого любим. Нельзя соединить чистоту и поэзию этой жажды слияния с любимым с ощущением греха и грязи сладострастия этого слияния. Вопрос о сладострастии иначе должен быть поставлен, пора перестать видеть в сладострастии уступку слабости греховной человеческой плоти, пора увидеть правду, святость и чистоту сладострастного слияния.

Не только аскеты средневекового духа, но и аскеты гораздо менее красивого, позитивного и бескровного духа наших дней боятся сладострастия, как «чёрта», и предаются ему, как тайному пороку. От этой условной лжи, потерявшей уже всякий высший смысл, мы должны, нравственно обязаны освободиться. Нужно восстать против лицемерия, связанного с половым сладострастием. Слишком уже становится очевидным для людей нового сознания, что само сладострастие может быть разное, может быть дурное и уродливое, но может быть и хорошее и прекрасное. Может быть сладострастие, как рабство у природной стихии, как потеря личности, но может быть и сладострастие как освобождение от природных оков, как утверждение личности. В первом случае человек является игрушкой, орудием стихии рода, греховной природы, во втором – оно лицо, дитя божественной стихии Эроса.

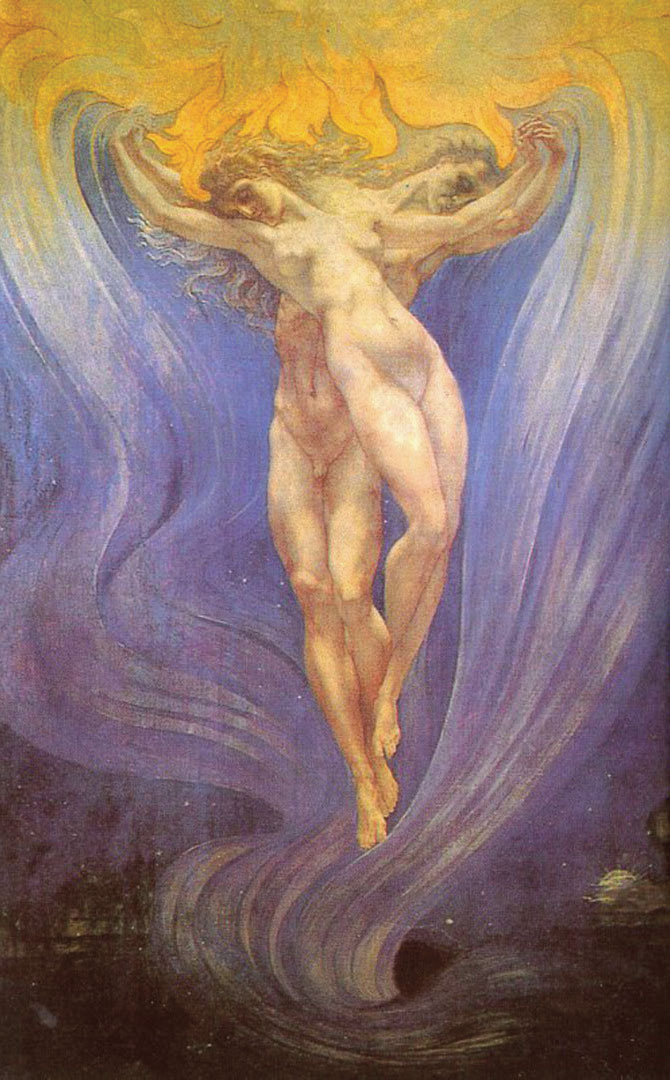

Ж. Дельвиль «Любовь душ»

Есть сладострастие личное, экстаз слияния в высшую индивидуальность, мистическое проникновение в «ты», в личность другого, своего родного, своего предназначенного. Экстатическое сладострастное переживание не всегда есть потеря своего человеческого «я», подчинение его безличной звериной природы, но есть также и приобщение к природе божественной, окончательное нахождение в ней своей личности.

Есть сладострастие Афродиты простонародной, но есть сладострастие и Афродиты небесной. Только при допущении праведного сладострастия может быть речь о смысле любви, могут оказаться чистыми чаяния любви.

Н. А. Бердяев «Эрос и личность (Философия любви и пола)»

Я знаю, что в нашем добродетельном обществе – ведь наше общество страшно добродетельно, – в нашем высоконравственном обществе принято относиться с презрением к тому, кто в женщине видит прежде всего женщину. Мы называем таких людей развратниками и глубоко убеждены, что, во-первых, это одно и то же, а во-вторых, что сладострастник – это какое-то грубое животное, лишённое чувств красоты и добра, какая-то живая грязь, пятнающая человечество!..

А между тем все великие произведения человеческого искусства созданы именно величайшими сладострастниками… Да оно и понятно: нет жизни более красочной, захватывающей и полной, чем жизнь сладострастника!..

– Ну!.. – пробормотал Луганович. – Конечно!.. Ведь это только тупые, бездарные мещане, всю жизнь свою до тошноты развратничающие с одной своей законной половиной, представляют себе душу сладострастника как тёмный и грязный лупанарий. А на самом деле это – таинственный сад, где растут ядовитые, но прекрасные цветы!..

Сладострастник – это мечтатель, жаждущий вечной молодости, вечной красоты и наслаждения… Его не удовлетворяет одна женщина, потому что он стремится впитать в себя всю мировую женственность. Он брезгливо уходит от женщины будней, с её привычным апатичным актом самки, с пелёнками, кухней, дрязгами и сплетнями, к женщине, которая ещё только жрица на празднике жизни!.. Каждый раз, встречая женщину молодую и прекрасную, он с новой силой переживает безумие влюблённости. Он живёт в вечном подъёме, его жизнь полна исканиями, он не знает скуки, томления духа и пустоты…

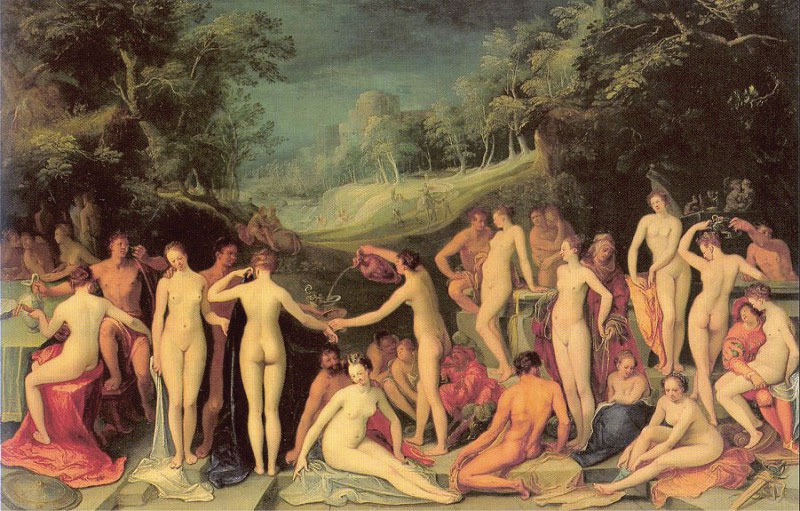

К. ван Мандер «Сад любви»

Женщина заполняет для него весь мир. Он бесконечно изощряется в восприятии женщины: для него брюнетка, блондинка, страстная, холодная, худая и полная, хищная и безвольная, умная и наивная, грубая самка и нежный ребёнок, весна и осень женщины, всё это – бесконечные оттенки, аккорды прекраснейшей симфонии, сказка вечной влюблённости!.. Вспомните, что один из величайших пророков населил рай гуриями, а другой, ещё более великий, не осудил женщину, взятую в прелюбодеянии!..

(Михаил Арцыбашев «Женщина, стоящая посреди»)

Г. Семирадский «По примеру богов»

Г. Климт «Любовь»

Вы, конечно, правы: я – неблагоразумен, я – болен, у меня – душа, я – микроб. Но разве цветение – не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид – страшнейший из микробов?

Я – наверху, у себя в комнате. В широко раскрытой чашечке кресла I. Я на полу, обнял её ноги, моя голова у ней на коленях, мы молчим.

Тишина, пульс… и так: я – кристалл, и я растворяюсь в ней, в I. Я совершенно ясно чувствую, как тают, тают ограничивающие меня в пространстве шлифованные грани – я исчезаю, растворяюсь в её коленях, в ней, я становлюсь всё меньше – и одновременно всё шире, всё больше, всё необъятней. Потому что она – это не она, а Вселенная. А вот на секунду я и это пронизанное радостью кресло возле кровати – мы одно…

В нелепых, спутанных, затопленных словах я пытаюсь рассказать ей, что я – кристалл, и потому во мне – дверь, и потому я чувствую, как счастливо кресло. Но выходит такая бессмыслица, что я останавливаюсь, мне просто стыдно: я и вдруг… <…>

Я молчу. Я восторженно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, смотрю в её зрачки, перебегаю с одного на другой и в каждом из них вижу себя: я – крошечный, миллиметровый – заключён в этих крошечных, радужных темницах. И затем опять – пчёлы – губы, сладкая боль цветения…

(Евгений Замятин «Мы»)

Лампочка под потолком, пёстрые обои, белое эмалевое биде. Может быть, это в первый раз. Может быть, это блаженнейшая в мире любовь. Может быть, Наполеон воевал и «Титаник» тонул только для того, чтобы сегодня вечером эти двое рядом легли на кровать. Поверх одеяла, поверх каменно-застланной постели торопливое, неловкое, бессмертное объятие. Колени в сползающих чулках широко разворочены; волосы растрёпаны на подушке, лицо прелестно-искаженно. О, подольше, подольше. Скорей, скорей.

Э. Шиле «Влюблённые»

Погоди. Знаешь ли ты, что это? Это наша неповторимая жизнь. Когда-нибудь, через сто лет, о нас напишут поэму, но там будут только звонкие рифмы и ложь. Правда здесь. Правда этот день, этот час, это ускользающее мгновение. Никто не раздвигал твоих коленей, и вот я на ярком свету, на белой выутюженной простыне, бесцеремонно раздвигаю их. Тебе стыдно и больно. Каждая капля твоей боли и стыда входит полным весом в моё беспамятное торжество.

Кто они, эти двое? О, не всё ли равно? Их сейчас нет. Есть только сияние, трепещущее во вне, пока это длится. Только напряжение, вращение, сгорание, блаженное перерождение сокровенного смысла жизни. Ледяная вершина мировой прелести, освещённая беглым огнём. Семенные канатики, яичники, прорванная плева, черёмуха, развороченные колени, без памяти, звёзды, слюна, простыня, жилки дрожат, вдребезги, вдребезги, ы… ы… ы… Единственная нота, доступная человеку, её жуткий звон. О, подольше, подольше, скорей, скорей. Последние судороги. Горячее семя, стекающее к сокращающейся вибрирующей матке. Желанье описало полный путь по спирали, закинутой глубоко в вечность, и повернулось назад, в пустоту.

(Георгий Иванов «Распад атома»)

Бесспорно все – совокупляются. Значит, «мир будущего века», по преимуществу, определяется как «совокупление»: и тогда проливается свет на его неодолимость, на его – ненасытимость и, «увы» или «не увы», – на его «священство», что оно – «таинство» (таинство – брака). Открытий – чем дальше, тем больше.

Но явно, что у насекомых, коров, везде, – в животном и растительном мире, а вовсе не у человека одного, – оно есть «таинство, небесное и святое». И, именно, в центральной его точке – в совокуплении. Тогда понятна «застенчивость половых органов»: это – «жизнь будущего века», входим через это «в загробную жизнь», «в жизнь будущего века».

И странно: тогда понятно наслаждение.

(Василий Розанов «Апокалипсис нашего времени»)

Потребность и понимание наслаждений и есть одна из немногих черт, которыми естественный человек отличается от животного. Животные, чем больше они – животные, не понимают наслаждений и не способны их добиваться. Они только отправляют потребности. Мы все согласны с тем, что человек не создан для страданий и не страдания же идеал человеческих стремлений…

– Разумеется, – согласился Зарудин.

– Значит, в наслаждениях и есть цель жизни. Рай – синоним наслаждения абсолютного, и все так или иначе мечтают о рае на земле. И рай первоначально, говорят, и был на земле. Эта сказка о рае вовсе не вздор, а символ и мечта.

Я. ван Лоо «Любовники»

– Да, – заговорил, помолчав, Санин, – человеку от природы не свойственно воздержание, и самые искренние люди, – это люди, не скрывающие своих вожделений… то есть те, которых в общежитии называют мерзавцами… Вот, например, вы…

(Михаил Арцыбашев «Санин»)

У. Блейк «Смерч влюблённых»

Вот я, Вадим Масленников, будущий юрист, будущий, как утверждает окружающий меня мир, полезный и уважаемый член общества. А между тем, – где бы я ни был, в трамвае ли, в кафе, в театре, в ресторане, на улице – словом, всюду, всюду, – достаточно посмотреть мне на фигуру женщины, достаточно, даже не видя её лица, прельститься выпуклостью или худобой её бёдер, – и, свершись всё по моему желанию, я бы, не сказав этой женщине и двух слов, уже потащил бы её на постель, на скамейку, а то и в подворотню. И я бы, несомненно, так бы и поступил, если бы женщины позволяли мне этакое проделывать.

Но ведь это раздвоение во мне духовного и чувственного начала, в силу которого во мне не встречается нравственных препятствий к осуществлению таких позывов, – ведь это то самое раздвоение и было же главной причиной того, почему мои товарищи признавали меня и молодчиной и ухарем.

Ведь если бы во мне было полное слияние духовного и чувственного, то я бы ведь смертно влюблялся решительно в каждую женщину, которая чувственно прельщала бы меня, и тогда мои товарищи, беспрестанно смеясь надо мною, дразнили бы меня бабой, девчонкой или ещё каким-нибудь другим словом, но обязательно таким, в котором было бы ярко выражено их мальчишеское презрение к проявляемому мною женственному началу. Значит, во мне, в мужчине, это моё раздвоение духовности и чувственности воспринималось окружающими как признак мужественности, молодечества.

Ну а вот если бы я, с этим моим раздвоением духовности и чувственности, был бы не гимназистом, а гимназисткой, девушкой. Если бы я, будучи девушкой, точно так же в кафе ли, в трамвае, в театре, на улице, словом, всюду-всюду, увидав мужчину, подчас не разглядев его лица, просто разволновавшись от мускулов его бёдер (а в силу раздвоения во мне духовности и чувственности, не испытывая в себе препятствий к осуществлению этих моих позывов), тут же, бессловесно и с весёлостью побуждала и разрешала бы тащить себя в постель, на скамейку, а то и в подворотню, – какое впечатление произвело бы такое моё действие на моих подруг, на окружающих, или даже на мужчин, которые имели со мной дело. Были бы эти мои поступки толкуемы и воспринимаемы как проявление мною молодечества, ухарства, мужественности?

Даже смешно подумать. Ведь даже сомнений не может возникнуть, что я тут же и решительно всеми была бы общественно заклеймлена как проститутка, да к тому же ещё не как проститутка в смысле жертвы среды или материальных страданий (такую ведь можно оправдать), а как проститутка вследствие внешней проявляемости внутренних моих наитий, иначе говоря, такая, которой уже нет и не может быть оправданий. Значит, и верно и справедливо то, что раздвоение духовности и чувственности в мужчине есть признак его мужественности, а раздвоение духовности и чувственности в женщине есть признак её проституционности. И значит, достаточно всем женщинам дружно пойти по пути омужествления – и мир, весь мир превратится в публичный дом.

(М. Агеев «Роман с кокаином»)

Тициан «Любовь Земная и Любовь Небесная»

Э. Б. Лейтон «Поклонник»

Мы, мужчины, даже в двадцать лет невозможные люди: у каждого из нас есть опыт, вылившийся в форму почти приёма. Когда мы говорим с девятнадцатилетней девушкой – мы бросаем слова, взгляды, улыбки, недомолвки, как опытный жонглёр свои блестящие шары. Мы знаем, куда и как попадёт брошенное нами, и часто любуемся точностью своего расчёта, поддаваясь столько же искреннему чувству, сколько и чувству удачно рассчитавшего игрока.

А девушка с вопросом в любопытно раскрытых глазах принимает всё это так, как чувствует сама: она в первый раз слышит это и каждое брошенное слово падает в неё, как семя в подготовленную почву, и находит место там, где бьётся и замирает маленькое сердце, толкающее волнующуюся первым волнением горячую кровь…

(Виктор Муйжель «Встреча»)

Мне очень стыдно, но… можно спросить у тебя одну вещь?

– Конечно, можно, – сказал жених, – слава богу, пора бросить эти церемонии.

– Вот что… нет, не могу. Значит, я такая глупая. Но всё равно, так и быть… Ведь прежде девушка страшно берегла… как это сказать?.. Ну, вот то, что я берегу. А теперь они относятся к этому совершенно безразлично. Неужели теперь вам, мужчинам, это не дорого?

П. О. Ренуар «Разговор»

Жених посмотрел на неё и сказал:

– Можно говорить откровенно? Вполне откровенно?

– Конечно, милый. Я затем и спрашиваю, – ответила она, покраснев.

– Ну, так вот: теперь мужчина это не ценит. И, конечно, не сделает никакой трагедии, если окажется, что девушка жила с кем-нибудь до него.

– Какое ужасное слово жила, – сказала она, содрогнувшись плечами. Но почему же, почему?

Жених пожал плечами.

– Развитие другое… Ну, я не знаю, почему.

– Ужасно странно. Мне так стыдно говорить с тобой об этом, но мне страшно интересно. Но что меня удивляет, – я сама стала воспринимать это с меньшим ужасом. Точно привыкла.

(Пантелеймон Романов «Любовь»)

– Ты думаешь, я об этом не думала? Много думала, и мне всегда было больно и обидно: почему мы так дорожим своей чистотой, репутацией… боимся шаг сделать… ну пасть, что ли, а мужчины чуть не подвигом считают соблазнить женщину… Это ужасно несправедливо, не правда ли?

– Да, – горько ответил Юрий, с наслаждением бичуя свои собственные воспоминания и в то же время сознавая, что он, Юрий, всё-таки совсем не то, что другие. – Это одна из величайших несправедливостей в мире… Спроси любого из нас: женится ли он на… публичной женщине, – хотел сказать Юрий, но засмеялся и сказал: – На кокотке, и всякий ответит отрицательно… А чем, в сущности говоря, всякий мужчина лучше кокотки?.. Та, по крайней мере, продаётся за деньги, ради куска хлеба, а мужчина просто… распущенно развратничает и всегда в самой гнусной, извращённой форме…

Ляля молчала.

Невидимая летучая мышь быстро и робко влетела под балкон, раза два ударилась шуршащим крылом о стену и с лёгким звуком выскользнула вон. Юрий помолчал, прислушиваясь к этому таинственному звуку ночной жизни, и заговорил опять, всё больше и больше раздражаясь и увлекаясь своими словами.

– Хуже всего то, что все не только знают это и молчат, как будто так и надо, но даже разыгрывают сложные трагикомедии… освящают брак… лгут, что называется, и перед Богом, и людьми! И всегда самые чистые святые девушки, – прибавил он, думая о Карсавиной и к кому-то ревнуя её, – достаются самым испорченным, самым грязным, порой даже заражённым мужчинам… Покойный Семёнов однажды сказал, что чем чище женщина, тем грязнее мужчина, который ею обладает. И это правда!

Э. Дега «Насилие»

– Разве? – странно спросила Ляля.

– О, ещё бы! – со взрывом горечи усмехнулся Юрий.

– Не знаю… – вдруг проговорила Ляля, и в голосе её задрожали слёзы.

– Что? – не расслышав, переспросил Юрий.

– Неужели и Толя такой же, как и все! – сказала Ляля, первый раз так называя Рязанцева при брате, и вдруг заплакала. – Ну конечно… такой же! – выговорила она сквозь слезы.

Юрий с ужасом и болью схватил её за руки.

– Ляля, Лялечка… что с тобой!.. Я вовсе не хотел… Милая… перестань, не плачь! – бессвязно повторял он, отнимая от лица и целуя её мокрые маленькие пальчики.

– Нет… я знаю… это правда… – повторяла Ляля, задыхаясь от слёз.

Хотя она и говорила, что уже думала об этом, но это только казалось ей; на самом деле она никогда не представляла себе тайную жизнь Рязанцева. Она, конечно, знала, что он не мог любить её первую, и понимала, что это значит, но сознание как-то не переходило в ясное представление, только скользя по душе.

(Михаил Арцыбашев «Санин»)

Что такое эротомания? Это – культ любви, но любви больной и призрачной, любви, которая пуще всего боится удовлетворения, счастия, ласки. У эротомана любовь для любви, как у скупого – деньги для денег. Что такое скупой? Богатый нищий или нищий-богач. Так и эротоманки: они вечно бродят вокруг да около чувственности. Всеми силами возбуждают чувственность, а потом вдруг отъезжают на платонизм. Развратное целомудрие, или целомудренный разврат. Их любовь – это голод, но такой, который сам по себе приятнее насыщения…

К. Сомов «Волшебница»

…Чтобы вообще рассуждать, лучше прочту вам несколько мест из её же дневника. Увидите сами… Ну, хоть бы это. «Борьба за равноправность кажется мне безумием. Зачем мне, женщине, стремиться быть врачом или адвокатом или учителем, когда я вижу, какую грубую и некрасивую жизнь ведут мужчины – врачи и адвокаты и все другие.

Каждый из них томится своим ремеслом, художник и писатель не менее чиновника и ремесленника.

Все ищут и понимают только самое низкое и грязное счастье обжорство, пьянство, дешёвый разврат. Исключение составляют любящие – на то время, пока они любят. И вот наше призвание – зажигать любовь, освещать, очищать жизнь любовью. Мы – каста жрецов. Мы одни ещё умеем заставлять молиться».

(Николай Минский «Альма»)

Воображение рисовало ей счастье только до тех пор, пока мечта была безразлична. Тогда любовь казалась радостной и красивой, как праздник, но как только из тумана выдвигалось определённое мужское лицо и начинало улыбаться ей с выражением откровенной и бесстыдной мысли, праздничные огни погасали и как чад, клубами подымалась одна пошлость, животный акт, грубый и безобразный, как грязное бельё.

Елена Николаевна давно знала, что именно составляет главное в любви мужчины и женщины, и когда на мгновение, стыдливо, уголком мысли, представляла себе своё голое тело и возбуждённое лицо мужчины, ей делалось так мучительно, противно и стыдно, что хотелось спрятаться, убежать, закрыться с головой и никого не видеть, не слышать.

– А между тем так и есть!.. Все так живут!.. Именно это и есть любовь! – с болезненным недоумением говорила она себе. – Но в чём же тут красота… Зачем это?

И иногда ей казалось, что тут какая-то ошибка. И эта ошибка как-то сливалась в одно с теми мужчинами, в обществе которых ей приходилось жить.

Отчего так ясно представляется, как каждый из них подойдёт, какими словами будет говорить о своих чувствах, как будет целовать и что будет дальше?.. Хоть бы какая-нибудь загадка… Какой-нибудь туман, чтобы хоть не так грубо выпячивалась… эта гадость!

Лицо Елены Николаевны мучительно сжималось, и она с тоской смотрела в палисадник, чувствуя острое желание чего-то и не видя ничего, похожего на то, что смутно просилось на свободу из её светлых больших глаз, мягких волос, гибкого, с покатыми плечами и стройными бёдрами, тела, точно выточенных рук с маленькими нежными пальцами.

(Михаил Арцыбашев «О ревности»)

Э. Б. Лейтон «Прочь!»

М. Зичи «Любовь»

Едва сознавала, что, повинуясь ему, идёт куда-то, и он поддерживает её ласково и бережно под локоть левой руки. Перед самыми глазами заколебались багрово-тяжёлые складки портьеры.

– Здесь есть вода. Позвольте, я вам помогу.

Откинул тяжёлые складки. Повернул выключатель, – и вдруг неярким светом электрической лампочки в потолке озарился тесный альков, – серый мрамор умывальника с медными, красивыми кранами, и громоздкая, нагло громадная кровать.

Так стыдно было стоять около этой кровати. Налил ей воды. Взяла её в рот, на больной зуб. Боль утихла. Клавдия Андреевна лепетала несвязно:

– Благодарю вас. Мне легче. Прошло. Повернулась – уйти из алькова.

Навстречу ей – улыбка в блестящие, неприятно крупные зубы.

– Подождите, успокойтесь, не торопитесь, – говорил Ташев. Слегка задыхался, и глаза его блестели лукавыми и страстными огоньками. Клавдия Андреевна почувствовала на своей талии прикосновенье его жаркой руки. Он шептал: – Вы устали. Прилягте. Отдохните. Это вас лучше всего успокоит. – Совсем близко наклонился к ней. Ласковыми, но настойчивыми движениями подвигал её к мягким успокоениям слишком нарядной кровати.

Стыдливый ужас вдруг охватил её. Диким порывом оттолкнула Ташева и бросилась из алькова, вся красная, вся трепетная.

Схватилась за шляпку. Ташев растерянно повторял:

– Клавдия Андреевна, да что же это? Да что с вами? Да вы успокойтесь. Я же, право, не понимаю. Кажется, я…

Дрожащими руками, не попадая куда надо, Клавдия Андреевна пыталась приколоть шляпку. Шпилька выпала из её дрожащих рук, а на паркет звякнула и заблестела её крупная, стеклянно-синяя головка.

Х. Зацка «Вид в замочную скважину»

Ташев, бормоча что-то и, видимо, сердясь, подходил к Клавдии Андреевне. Она испуганно взвизгнула, схватила свою лёгкую накидку и бросилась вон из кабинета. Слышала за собою обрывки восклицаний Ташева:

– Я не понимаю! Это Бог знает что! Зачем же!

(Ф. Сологуб «Путь в Дамаск»)

– Я знаю!.. – проговорила Нина.

– Что?.. – вздрогнув, как пойманный, спросил Луганович. Но девушка опять не договорила и по-прежнему смотрела мимо него, на луну. Лугановичу показалось, что глаза её полны слёз. – Что вы знаете?.. – переспросил он, испугавшись, что девушка опять замолчит.

– Чего вы хотите… – упавшим голосом, неподвижно глядя перед собою, но вряд ли видя даже эту светлую луну, докончила Нина.

– Знаете?..

– Знаю… – повторила девушка без всякого выражения, словно неживая.

Д. Ф. Каспар «Мужчина и женщина, созерцающие луну»

– А если знаете, так зачем же мучаете и себя и меня?

– Чем я вас мучаю?.. – ещё тише, с непонятным укором, спросила Нина.

И как будто всё – и луна, и звенящие голоса ночи, и белые деревья – всё отступило, исчезло куда-то. Остались только два голоса: один робкий, печальный, как у страдающего ребёнка, другой – жестокий, неверный и требовательный.

– Чем?.. Вы прекрасно знаете… Я больше не могу так, Нина. Вы ещё ребёнок, вы и не жили вовсе, а я уже не мальчик, я не могу удовлетворяться поэтическими разговорами и прогулками при лунном свете!

Дж. Годвард «В ожидании ответа»

– Почему же прежде вы не говорили этого…

– Прежде я ещё не любил вас так!

– Вы меня и теперь не любите!.. – утвердительно и печально возразила девушка.

Для неё это действительно было так: разве недостаточно радости и счастья в том, что они вместе, что луна светит так ярко, ночь так светла и тиха, сколько есть такого, о чём хочется рассказать только друг другу?.. А то грубое, грязное, пошлое, зачем?.. Разве любовь в этом?.. Конечно, для него она готова на всё, но как это опоганит их светлое чувство, как будет стыдно и гадко потом!.. Теперь весь день проходит в ожидании встречи, а тогда нельзя будет думать о нём, потому что эта мысль соединится с грязным воспоминанием и вызовет только стыд и отвращение к самой себе. Это не любовь!..

– Не любите!.. – повторила девушка и вся сжалась от внутреннего холода.

Луганович даже зубами скрипнул.

– Любите, не любите!.. Не понимаю, что же тогда значит любовь?.. Нет, я люблю, но я не умею любить наполовину!.. Да и почём я знаю, любовь это или не любовь… Я знаю только, что, когда вижу вас, вижу ваше тело…

Нина чуть вздрогнула, и Луганович невольно запнулся, но овладел собою и продолжал упрямо, с нарочитой грубостью:

– Ну, да… тело!.. Отчего вы так боитесь этого слова?.. Ведь вы же умная, развитая девушка, а не кисейная барышня, которая думает, что любить это значит фиалки на лугах собирать!.. Удивительное дело: почему вы все так смелы на словах, а сами пугаетесь малейшего намёка на себя как на женщину?.. Не понимаю, что это трусость или игра какая-то?.. Надо смотреть на вещи проще, смелее!.. Жизнь есть жизнь, и мы не можем её изменить!.. И чего вы так боитесь?.. Ведь вы же любите меня?.. Да?.. Так чего же вам нужно? Законного брака, что ли!..

– Зачем вы это говорите?.. Ведь вы же знаете, что это неправда!.. – зазвеневшим от обиды голосом проговорила Нина.

– Выходит, что правда!.. – окончательно не владея собою, возразил Луганович даже с некоторым злорадством. – А иначе, что же вам мешает быть счастливой?

– Разве счастье только в этом?.. бледно и невыразительно сказала девушка.

– Счастье в том, чтобы жить полной жизнью, без преград и запретов!.. – твёрдо выговорил Луганович…

(Михаил Арцыбашев «Женщина, стоящая посреди»)

Одну минуту Юрий готов был допустить, что смысл настоящей живой жизни в осуществлении своей свободы, что естественно, а следовательно, и хорошо жить только наслаждениями, что даже Рязанцев, со своей точки зрения единицы низшего разбора, цельнее и логичнее его, стремясь к возможно большим половым наслаждениям, как острейшим жизненным ощущениям. Но по этой мысли надо было допустить, что понятие о разврате и чистоте – сухие листья, покрывающие молодую свежую траву, и даже самые поэтические целомудренные девушки, даже Ляля и Карсавина, имеют право свободно окунуться в самый поток чувственных наслаждений. И Юрий испугался своей мысли, счёл её грязной и кощунственной, ужаснулся тому, что она возбуждает его, и вытеснил её из головы и сердца привычными, тяжёлыми и грозными словами.

Л. Альма-Тадема «Различные мнения»

«Ну да, – думал он, глядя в бездонное блестящее небо, запылённое звёздами, – жизнь – ощущение, но люди не бессмысленные звери и должны направлять свои желания к добру и не давать им власти над собою. <…>

Если лишить мир женской чистоты, так похожей на первые весенние, ещё совсем робкие, но такие прекрасные и трогательные цветы, то что же святого останется в человеке?..»

К. Маковский «Русалки»

Тысячи молодых, прекрасных и чистых, как весенние цветы, девушек в солнечном свете, на весенней траве, под цветущими деревьями представились ему. Невысокие груди, круглые плечи, гибкие руки, стройные бёдра, изгибаясь стыдливо и таинственно, мелькнули перед его глазами, и голова его сладко закружилась в сладострастном восторге.

(Михаил Арцыбашев «Санин»)

Елисавета разделась, подошла к зеркалу, зажгла свечу и залюбовалась собою в холодном, мёртвом, равнодушном стекле. Были жемчужны лунные отсветы на линиях её стройного тела. Трепетны были белые, девственные груди, увенчанные двумя рубинами. Такое плотское, страстное тело пламенело и трепетало, странно белое в успокоенных светах неживой луны. Слегка изогнутые линии живота и ног были отчётливы и тонки. Кожа, натянутая на коленях, намекала на таящуюся под нею упругую энергию. И так упруги и энергичны были изгибы голеней и стоп. Елисавета пламенела всем телом, словно огонь пронзил всю сладкую, всю чувствующую плоть, и хотела, хотела приникнуть, прильнуть, обнять. Если бы он пришёл! Только днём говорит он ей мертво звенящие слова любви, разжигаемый поцелуями кромешного Змея. О, если бы он пришёл ночью к тайно пламенеющему, великому Огню расцветающей Плоти!

Любит ли он? Любовью ли он любит, последнею и единою, побеждающего вечным дыханием небесной Афродиты? Где любовь, там и великое должно быть дерзновение. Разве любовь сладкая, кроткая и послушная? Разве она не пламенная? Роковая, она берёт, когда захочет, и не ждёт. Мечты кипели, – такие нетерпеливые, жадные мечты. Если бы он пришёл, он был бы юный бог. Но он только человек, поникший перед своим кумиром, – маленький раб мелкого демона. Он не пришёл, не посмел, не догадался, – тёмною обвеял досадою сладкое кипение Елисаветиной страсти.

(Фёдор Сологуб «Капли крови»)

Ж.-Б. Грёз «Невинность, увлекаемая Любовью»

Л. Беро «Ожившие образы»

– Кто там? – спросила Зина.

– Я.

– Ну, так входите.

Она промелькнула перед ним в одной нижней юбке без кофточки, с голыми руками, и спряталась в следующей комнате.

– Что вам нужно?

– Ножницы, – ответил он, немного задыхаясь.

– Подождите, оденусь и найду.

Литвицкий стоял и слышал, как бьётся его сердце. Прошло минуты четыре. По мерному мягкому звуку гребешка можно было заключить, что Зина причёсывается и не ищет ножниц.

– Ну, что же вы? – спросил Литвицкий.

– Погодите. Сейчас… А лучше всего войдите сами и поищите их. Ей-богу, не помню, куда я их положила.

– Вы уже оделись?

– Да это всё равно. Входите…

Он вошёл и остановился. Зина всё ещё была без кофточки, и даже сорочка спустилась у неё с правого плеча. Литвицкий сделал над собой усилие, покраснел и, нагнув голову, стал искать ножницы сначала на столе, потом на диване и на сундуке, – их нигде не было. Он подошёл к комоду, возле которого стояла Зина, и не двигался.

– Что вы на меня так смотрите? Никогда не видали женского тела? А ещё художник!.. – сказала она и радостно засмеялась.

– Такого не видал, – ответил Литвицкий и совсем неожиданно для себя взял её за теплую красивую руку.

Зина не отодвинулась. Так же неожиданно они поцеловались горячим, влажным, молчаливым поцелуем. Она отдёрнула свою головку и на секунду чуть потупилась. Литвицкому казалось, что теперь у неё должно быть очень смущённое выражение лица. Но оно осталось таким же спокойным. Зина вдруг громко засмеялась и сказала:

– Что, вкусно?.. Ну, идите, а то может вернуться сестра, и тогда придётся давать ей разные глупые объяснения…

Литвицкий ушёл без ножниц.

(Борис Лазаревский «Одинокий»)

Мне хочется, чтобы он остался, но он словно торопится уйти.

– Ну, дайте мне ещё одну папирос ку, – прошу я.

Он вынимает портсигар и вдруг останавливается. Глаза его слегка прищуриваются, улыбка чуть трогает его яркие губы.

– Боюсь, – протягивает он, слегка наклоняя голову.

Этот взгляд, это движение, глаза, улыбка полны какого-то чисто женского кокетства, даже не женского, а детского.

Кровь мне сразу ударяет в голову.

– Как хотите, – делаю я усилие говорить весело.

– Ну, попросите, попросите, как тогда, – говорит он мне совсем тихо.

Мне страшно не по себе, и я говорю холодно:

– А как я просила? Не помню… Ну, дайте, пожалуйста.

– Это не то! – делает он лёгкую гримасу, подавая мне портсигар. И эта гримаса, и движение головы и плеча выходят какими-то детски грациозными.

Я беру папиросу.

– Покойной ночи.

– Покойной ночи.

Я протягиваю руку. Он наклоняется и почтительно целует её.

Едва заметное прикосновение к моей руке, а на меня точно выливают ушат кипятку. Слава Богу, дверь закрывается – его нет…

Я машинально прижимаю свою руку к губам и жадно целую… Что я, больна? Или схожу с ума? Что это?

(Евдокия Нагродская «Гнев Диониса»)

Я молча смотрел на губы. Все женщины – губы, одни губы. Чьи-то розовые, упруго-круглые: кольцо, нежная ограда от всего мира. И эти: секунду назад их не было, и только вот сейчас – ножом, – и ещё каплет сладкая кровь.

Ближе – прислонилась ко мне плечом – и мы одно. Из неё переливается в меня – и я знаю: так нужно. Знаю каждым нервом, каждым волосом, каждым до боли сладким ударом сердца. И такая радость покоряться этому «нужно». Вероятно, куску железа так же радостно покориться неизбежному, точному закону – и впиться в магнит. Камню, брошенному вверх, секунду поколебаться – и потом стремглав вниз, наземь. И человеку, после агонии, наконец вздохнуть последний раз – и умереть.

Помню: я улыбнулся растерянно и ни к чему сказал:

– Туман… Очень.

– Ты любишь туман?

Это древнее, давно забытое «ты», «ты» властелина к рабу – вошло в меня остро, медленно: да, я раб, и это – тоже нужно, тоже хорошо.

– Да, хорошо… – вслух сказал я себе. И потом ей: – Я ненавижу туман. Я боюсь тумана.

– Значит – любишь. Боишься – потому, что это сильнее тебя, ненавидишь – потому что боишься, любишь – потому что не можешь покорить это себе. Ведь только и можно любить непокорное.

Да, это так. И именно потому – именно потому я…

Мы шли двое – одно.

(Евгений Замятин «Мы»)

Росла и тянула какая-то странная, жгучая связь. И как-то незаметно между их лицами стало близко-близко; сама девушка против воли, охваченная горячим туманом, в котором светились, как чёрные звёзды, только его блестящие глаза, потянулась вперёд горящими, раскрывшимися губами. Незнакомые мужские губы, проникая всё тело жаром и забытьём, поцеловали её. Девушка вздрогнула, сделала слабую попытку вырваться и вдруг вся ослабела, замерла, не отрываясь от его губ.

Долго продолжалось томительное, жгучее, похожее и на сон, и на обморок забытьё. Было тихо-тихо, и уже всё мягкое, покорное тело девушки прильнуло к высокому, сильному мужскому телу. В голове её гудела странная музыка, обрывки мыслей тонули в истинном тумане.

Г. Климт «Поцелуй»

Э. Мунк «Поцелуй»

Пустынная улица чутко сторожила все звуки. Где-то протяжно и заливисто лаяла маленькая собачка. Только краешек луны лукаво и ярко выглядывал из-за тёмной крыши. Они в темноте, ничего не говоря друг другу, целовались тягучими поцелуями, чувствуя горячее дыхание, усиленное биение сердец и ещё что-то, как бы идущее из тела в тело и связывавшее их в одно.

(Михаил Арцыбашев «Роман маленькой женщины»)

Мы опять идём молча.

У калитки он вынимает ключ, но руки его дрожат, он не может попасть в замок. Я беру у него ключ и открываю калитку.

Он ведёт меня через красивую мраморную террасу, в большую, строгую гостиную.

– Ты у меня, Тата, и моя! – говорит он. – Снимай твоё манто и шляпу, будь хозяйкой. Приказывай мне.

Он открывает дверь в спальню – большую, светлую.

Я вижу массу роз в вазах, на широкой кровати, на туалете и просто рассыпанных по полу.

Э. Б. Лейтон «Там, где есть желание»

Я. де Барбари «Комната с любовниками»

Его руки дрожат, когда он мне помогает снять шляпу и пальто.

Я стою у большого венецианского зеркала, поправляю волосы и пьянею от запаха роз, от тепла камина, от этого прекрасного лица, отражающегося в зеркале за моим плечом. Я смотрю на него в зеркало и протягиваю ему руки и губы.

Мгновенье!.. Он схватывает меня, рвёт на мне платье и шепчет, задыхаясь:

Прости, прости… я дикарь… я грубое животное… но я не могу, не могу, я так долго ждал тебя!

(Евдокия Нагродская «Гнев Диониса»)

Ж.-Л. Жером «Любовь-завоевательница»

Скажи мне, что мои чувства дики и примитивны, я не откажусь от них. Люблю тебя, как любит простой человек, не мудрствующий над любовью; как любили в прежние века и как сейчас любят всюду, кроме нашего, так называемого культурного, общества, играющего в любовь. Со всей наивностью я хочу обладать тобою вполне, иметь над тобой все права, какие можно.

До сих пор мысль, что нас что-то разделяет, что к тебе прикасается другой мужчина, что мы нашу любовь принуждены прятать, приводила меня в ярость и в отчаянье. Теперь, когда вдруг всё переменилось, у меня не может быть другого желания, как взять тебя совсем, увериться, что отныне ты – моя, и моя навсегда. И если ты, как только что ты сказала, меня любишь (он сделал ударение на этом слове), у тебя не может быть другого желания, как сказать мне: хочу быть твоей навсегда, возьми меня.

(Валерий Брюсов «Последние страницы из дневника женщины»)

А. Цорн «Объятия»

Тяжёлая, скрипучая, непрозрачная дверь закрылась и тотчас же с болью раскрылось сердце широко – ещё шире: настежь, её губы – мои, я пил, пил, отрывался, молча глядел в распахнутые мне глаза – и опять.

Полумрак комнат, синее, шафранно-жёлтое, тёмно-зелёный сафьян. Золотая улыбка Будды, мерцание зеркал. И – мой старый сон, такой теперь понятный: всё напитано золотисто-розовым соком, и сейчас перельётся через край, брызнет…

Созрело. И неизбежно, как железо и магнит, с сладкой покорностью точному непреложному закону – я влился в неё… Были только – нежно – острые, стиснутые зубы, были широко распахнутые мне золотые глаза – и через них я медленно входил внутрь, всё глубже. И тишина – только в углу – за тысячи миль капают капли в умывальнике и я – вселенная, и от капли до капли – эры, эпохи…

(Евгений Замятин «Мы»)

Да, да, я теперь помню, как я желал её молодое, гибкое и стройное тело, желал, когда только познакомился с ней и не думал увидеть его обнажённым и доступным. Желал, когда обнимал и ласкал в первый раз, в тёмном вагоне, под стук и грохот бегущего поезда, в вихре движения, уносимый сквозь ночь и пространство, свергаясь в неведомую, страшную и так мощно влекущую бездну чувственного безумия.

Но разве уже не знал я тогда, что даёт и может она мне дать? Что ближе мы с ней душой, чем телом? Что не ради меня разошлась она с другим, а до меня? Что не раз уже, любя одного, отдавалась другому, сама не зная, как это случилось и что увлекло её на миг, и отчего самое острое блаженство испытала она не с любимым, а с другим? И, зная всё это, разве испытал я что-нибудь похожее на ревность, на опасение или отвращение?

Или, может быть, я надеялся, что со мной будет иначе, и не связывал прошлого с будущим? Может быть, и так. Ведь я был молод и неопытен, и того, что знаю теперь, не знал тогда, и людей, вероятно, не так ясно видел и не так бесстрастно и безжалостно умел расценить.

И всё же, только один раз в жизни, только тогда, я до конца остался верен любви и не изменил ни одним жестом, ни одним помыслом ни себе, ни другому.

Если бы я хотел точно определить наши отношения, я бы сказал, что показательнее всего для них наша первая ночь. Мы стали любовниками не тут и не там, не в том или другом знакомом или незнакомом месте, а где-то, неизвестно где, в пространстве, между двумя одинаково нам неведомыми станциями, почти не на земле, от которой нас отрывал мчащийся сквозь ночь, случайный, на веки утерянный поезд. Случайными, навеки утерянными, без поч вы под ногами были наши первые ласки и наше первое обладание. Так стали мы любовниками, и такими любовниками мы остались.

(Сергей Рафалович «Актриса»)

Когда я увидел вас тогда, в вагоне, мне вдруг стало не по себе! Я даже сначала не приписывал это вашему присутствию, но я нечаянно коснулся вашей руки… и сразу меня охватила страсть, глупая, слепая страсть… Если бы вы не были порядочной женщиной, я бы предложил вам всё, что я имею…

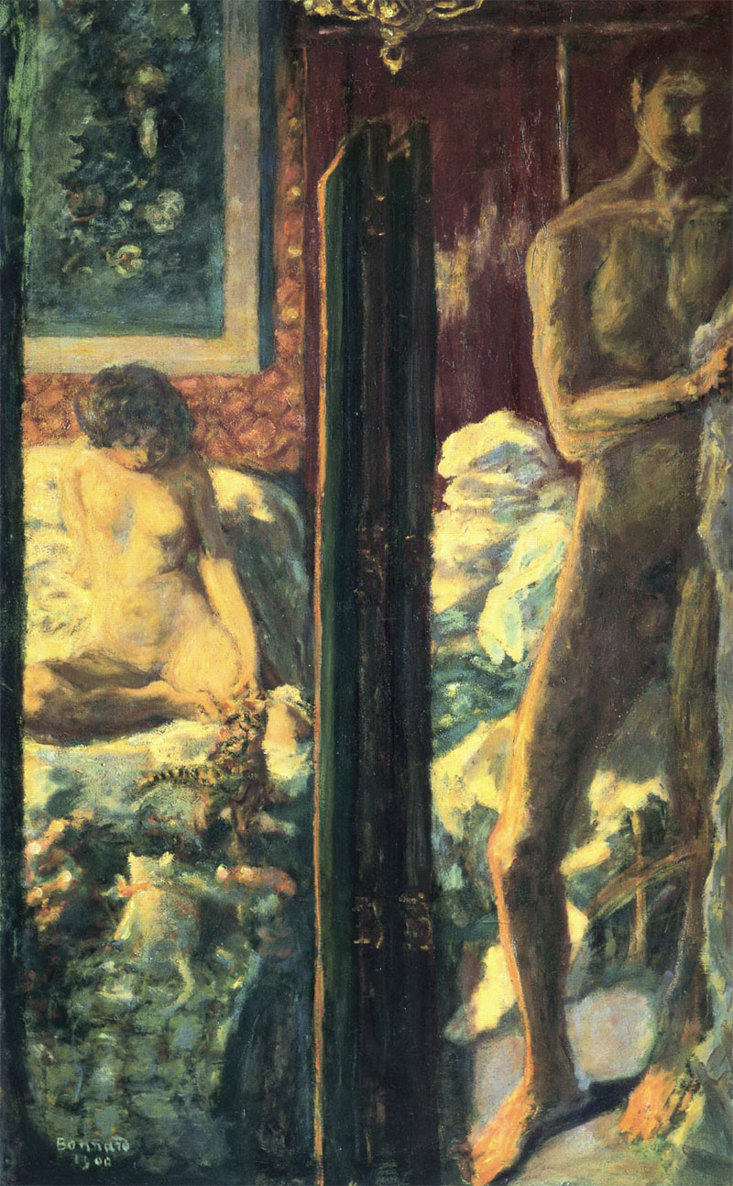

П. Боннар «Мужчина и женщина»

Я сделала движение, чтобы уйти.

– О, не уходите, дайте мне высказаться. Я знаю, мои слова могут вам показаться циничными, но я далеко не циник! О, я знал много женщин, я их менял чуть ли не каждый день. Все эти женщины, даже самые крупные и сильные, оказывались какими-то слезливыми и слабыми или капризными и мелочными. А в вас я почувствовал что-то властное, сильное… Ах, я не умею вам объяснить этого, хотя и много думал об этом, – прибавил он с досадой, ломая веточку.

Л. Альма-Тадема «Спроси меня»

– Моя страсть к вам с каждой минутой становилась сильнее и сильнее. Я знал женщин в тысячу раз красивее, чем вы! Но что-то в ваших движениях, в ваших глазах… Ваши узкие бёдра, грудь, изгиб спины, затылок! Ах, я сам не знаю что… но я просто сходил с ума! Вы оказались умны и образованны, но тогда мне было все равно, вы могли бы быть глупой и пошлой. Я хотел вас… ваших губ…

К. А. Сомов «Юноша на коленях перед дамой»

Я покачнулась.

– Простите, – произнёс он умоляюще. – Простите, я собирался говорить другое, но…, вы не знаете, сколько силы воли было мне нужно, чтобы не схватить вас в объятия, когда вы что-то попросили тогда у меня. Я поторопился уйти от вас, когда мне мучительно хотелось остаться с вами, но я боялся себя! <…>

Понемногу это начало проходить, но иногда по ночам одно воспоминание о каком-нибудь вашем движении или слове, и всё начиналось сызнова. Тогда я брал женщин, думая помочь себе этим…

(Евдокия Нагродская «Гнев Диониса»)

Не пожалев двадцати франков, можно пойти с бледной хорошенькой девчонкой, которая медленно проходит по тротуару и останавливается, встретив мужской взгляд. Если сейчас ей кивнуть – иллюзия уплотнится, окрепнет, орозовеет налётом жизни, как призрак, хлебнувший крови, растянется на десять, двенадцать, двадцать минут. <…>

Бледная хорошенькая девчонка замедляет шаги, встретив мужской взгляд. Если ей объяснить, что не любишь делать в чулках, она, ожидая прибавки, охотно вымоет ноги. Немного припухшая от горячей воды, с коротко подстриженными ноготками, наивная, непривычная к тому, чтобы кто-нибудь на них смотрел, целовал, прижимался к ним горячим лбом – ноги уличной девчонки обернутся в ножки Психеи.

Ж.-Л. Давид «Амур и Психея»

Сердце перестаёт биться. Лёгкие отказываются дышать. Белоснежный чулочек снят с ножки Психеи. Пока медленно, медленно обнажались колено, щиколотка, нежная детская пятка – пролетали годы. Вечность прошла, пока показались пальчики… и вот – исполнилось всё. Больше нечего ждать, не о чем мечтать, не для чего жить. Ничего больше нет. Только голые ножки ангельчика, прижатые к окостеневшим губам, и единственный свидетель – Бог. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. И вот, вот…

Рембрандт «Вирсавия»

Простыня холодная, как лёд. Ночь мутно просвечивает в окно. Острый птичий профиль запрокинут на подушках. О, подольше, подольше, скорей, скорей. Всё достигнуто, но душа ещё не насытилась до конца и дрожит, что не успеет насытиться. Пока ещё есть время, пока длится ночь, пока не пропел петух и атом, дрогнув, не разорвался на мириады частиц – что ещё можно сделать? Как ещё глубже проникнуть в своё торжество, в суть вещей, чем ещё её ковырнуть, зацепить, расщепить? Погоди, Психея, постой, голубка. Ты думаешь, это всё? Высшая точка, конец, предел? Нет, не обманешь.

Тишина и ночь. Голые детские пальчики прижаты к окостеневшим губам. Они пахнут невинностью, нежностью, розовой водой. Но нет, нет – не обманешь. Штопором, штопором вьётся жадная страсть, сквозь видимость и поверхность, упоённо стремясь распознать в ангельской плоти мечты свою кровную стыдную суть. – Ты покажи сквозь невинность и розовую воду, чем твои белые ножки пахнут, Психея? Тем же, что мои, ангельчик, тем же, что мои, голубка. Не обманешь, нет!

И Психея знает: нельзя обмануть. Ея ножки трепещут в цепких жадных ладонях и, трепеща, отдают последнее, что у ней есть, самое сокровенное, самое дорогое, потому что самое стыдное: легчайший, эфемерный и всё-таки не уничтожимый никакой прелестью, никакой невинностью, никаким социальным неравенством запах. Тот же, что от меня, голубка, то же, что от моих плебейских ног, институточка, ангельчик, белая кость. Значит, нет между нами ни в чём разницы и гнушаться тебе мною нечего: я твои барские ножки целовал. Я душу отдал за них, так и ты на гнись, носочки мои протухлые поцелуй. «Он был титулярный советник, она генеральская дочь»… что же мне делать теперь с тобой, Психея? Убить тебя? Всё равно – ведь и мёртвая теперь ты придёшь ко мне.

(Георгий Иванов «Распад атома»)

…Первый раз я пошёл к тем созданиям, которые носят название «chattes» <«кошечки» (франц.)>.

Но оказалось, что они мне ещё противнее женщин. Я хотел любить Ганимеда, Антиная, а я видел перед собой какие-то карикатуры на женщин, тех женщин, от которых я бежал.

Э. Мунк «Юноша и проститутка»

Меня возмущала эта имитация, эти женские платья, парики, когда я искал именно божественного юношу!

И, кроме того, я вовсе не хотел того, что эти создания мне предлагали. Я хотел преклоняться перед красотой тела, перед гордым лицом молодого полубога. Я хотел расточать до самозабвения ласки моему кумиру и ждать от него только поцелуя и ласки. Я хотел дружбы, более сладкой, чем любовь.

А эти изуродованные создания, эти размалёванные куклы предлагали мне то, чем они торговали.

Они не понимали культа древних – они знали грубый обычай Востока, вызванный недостатком в женщинах.

Я бежал от них с ещё большим отвращением, чем от их товарок по ремеслу.

(Евдокия Нагродская «Гнев Диониса»)

М. Зичи «Продажная любовь»

Э. Жора «Транспорт с продажными женщинами в Сальпетриер»

Всё это тянется, как резинка, и никакого индивидуального интереса. Только наблюдаешь общие законы <проститутки>…

Несмотря на важность проституции, однако, в каком-то отношении, мне не ясном, – они суть действительно «погибшие создания», как бы погаснувшие души. И суть действительно – «небытие»; «не существуют», а только кажется, что они «есть». <…>

Любовь продажная кажется «очень удобною»: «у кого есть пять рублей, входи и бери». Да, но

Облетели цветы,

И угасли огни…

Что же он берёт? Кусок мёртвой резины. Лайковую перчатку, притом заплёванную и брошенную на пол, которую подымает и натягивает на свою офицерскую руку и свою студенческую руку. «Продажная любовь» есть поистине гнусность, которая должна быть истреблена пушками (моя гимназическая мечта), порохом и ножом.

На неё нужно смотреть, как на выделку «фальшивой монеты», подрывающей «кредит государства». Ибо она, все эти «лупанары» и переполняющие улицы ночью шляющиеся проститутки – «подрывают кредит семьи», «опровергают семью», делают «ненужным (осязательно и прямо) брак». Ну, а уж «брак» и «семья» не менее важны для нации, чем фиск, казна.

(Василий Розанов «Опавшие листья»)

…Возвращаясь домой по бульварам и переходя ярко освещённую и потому ещё более пустынную площадь, – я обогнул сидевших на внешней скамье трамвайного вокзальчика проституток. Как всегда, – от их предложений и заигрываний, которыми они меня позвали, пока проходил мимо, – я почувствовал оскорблённое самолюбие самца, в котором одним этим заигрыванием как бы отрицалась возможность получить бесплатно у других женщин то же самое, что они мне предлагали приобрести за деньги.

Несмотря на то, что проститутки с Тверской были по внешности подчас много привлекательнее тех женщин, за которыми я ходил и которых находил на бульварах, – несмотря на то, что пойти с проституткой обошлось бы денежно никак не дороже, – что опасность заболевания была всё равно велика, и что, наконец, взяв проститутку, я избавлялся от многочасового хождения, поисков и оскорбительных отказов, – несмотря на всё это, – я никогда не ходил к проституткам.

Я не ходил к проституткам по причине того, что мне хотелось не столько узаконенного словесной сделкой прелюбодеяния, сколько тайной и порочной борьбы, с её достижениями, с её победой, где победителем, как мне казалось, было моё Я, моё тело, глаза, которые были моими и могли быть только у меня одного, – а не те несколько рублей, которые могли быть у многих.

Я не ходил к проституткам ещё оттого, что проститутка, взяв деньги вперёд, – отдавала мне себя, выполняя при этом некое обязательство, – она делала это принудительно, – даже, может быть (так воображал я себе), сжав при этом зубы от нетерпения, желая только одного: чтобы я поскорее сделал своё дело и ушёл, и что в силу этого враждебного её нетерпения – со мной в постели лежал не распалённый соучастник, а скучающий созерцатель. Моя чувственность была как бы повторением тех чувств, которые по отношению ко мне испытывала женщина.

А. де Тулуз-Лотрек «Улица Мулен: Медосмотр»

Я не успел пройти и половины короткого бульвара, когда заслышал, как кто-то поспешными мелкими шажками и тяжело дыша настигает меня.

(М. Агеев «Роман с кокаином»)

В небольшом скверике его нагнала какая-то мрачная, сгорбленная фигура.

– Тебе чего, старуха?

– Господин, пойдёмте со мной… получите такое удовольствие, что потом и сами будете ходить, и друзьям закажете.

– Что ты болтаешь? Что у тебя? Бардачок, что ли?

– Зачем бардачок? Так просто. Девочек содерживаем.

– Девочек?

– Зайдёмте хоть посмотреть только.

– Знаем мы эти сказки!

– Да ведь только посмотреть! Понравится – останетесь, нет – уйдёте.

Ну, ладно. Но только имей в виду – я плачу хорошо, но и требую хорошего.

– У меня вам всё понравится!

– Ладно, показывай дорогу!

Старуха, быстро перейдя сквер, повернула в переулок и скорым шагом двинулась по нему, поминутно оглядываясь, как видно, опасаясь, чтобы «гость» не потерял её из виду. Еще несколько поворотов по переулкам – и старуха остановилась перед одноэтажным домиком с закрытыми ставнями. Открыв ключом дверь, сводня пропустила вперёд Сашу и заперла её за собой.

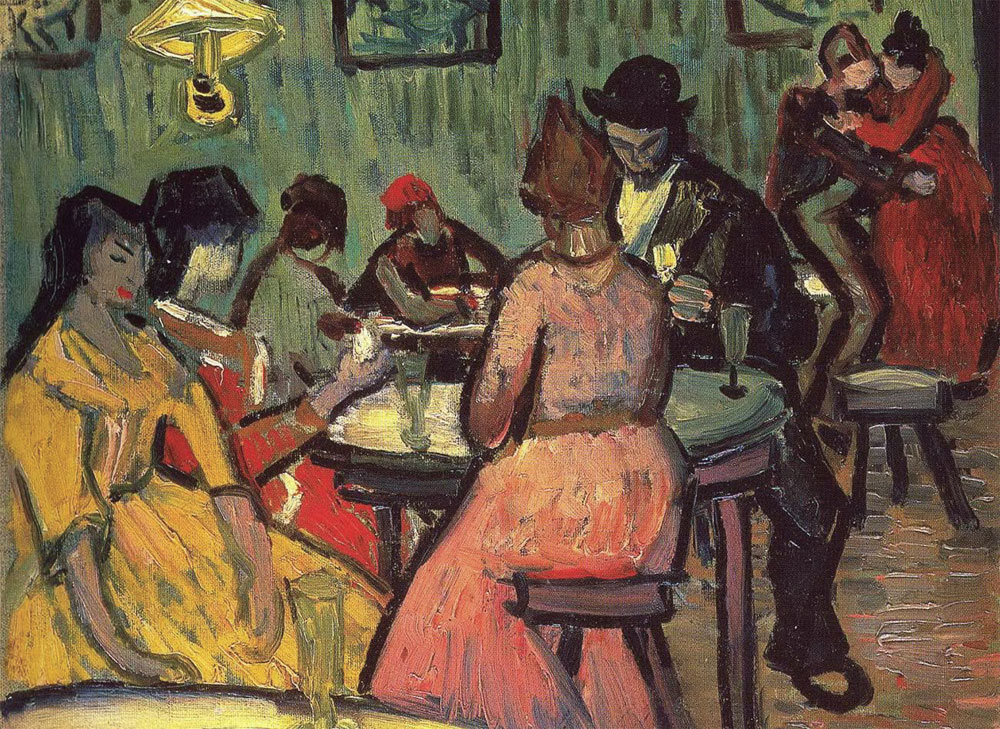

В. Ван Гог «Бордель»

Саша очутился в небогато обставленной комнате. Три кушетки, стол, этажерка, пара кресел и несколько стульев. Усевшись на одну из кушеток, Саша принялся осматриваться. Его наблюдения были прерваны появившейся старухой. Она держала за руки двух девушек лет по пятнадцати на вид. Ещё три, постарше, стояли, улыбаясь, позади.

– Вот вам, господин, мои девочки, – гордо представила их мегера. Затем продолжала: – Эти вот две – целочки, а эти три – блядёночки… Как вам они, нравятся?

Саша засопел. Девочки были, как говорится, на «ять»…

(Аноним. «Сашенька Коловоротов. Из рассказов русского Приапа»)

Находясь в добродушном настроении и разговаривая со знакомым гостем, Фёкла Ермолаевна часто хвасталась своими девицами, как хвастаются свиньями или коровами.

– У меня товарец первый сорт, – говорила она, улыбаясь довольно и гордо. – Девочки все свежие, ядрёные – самая старшая имеет двадцать шесть лет. Она, положим, девица в разговоре неинтересная, так зато в каком теле! Вы посмотрите, батюшка, – дивное диво, а не девица. Ксюшка! Поди сюда…

У. Хогарт «Оргия»

Ксюшка подходила, уточкой переваливаясь с боку на бок, гость «смотрел» её более или менее тщательно и всегда оставался доволен её телом.

Это была девушка среднего роста, толстая и такая плотная – точно её молотками выковали. Грудь у неё могучая, высокая, лицо круглое, рот маленький с толстыми, ярко-красными губами. Безответные и ничего не выражавшие глаза напоминали о двух бусах на лице куклы, а курносый нос и кудерьки над бровями, довершая её сходство с куклой, даже у самых невзыскательных гостей отбивали всякую охоту говорить с нею о чём-либо. Обыкновенно ей просто говорили:

– Пойдём!..

И она шла своей тяжёлой, качающейся походкой, бессмысленно улыбаясь и поводя глазами справа налево, чему её научила хозяйка и что называлось «завлекать гостя». Её глаза так привыкли к этому движению, что она начинала «завлекать гостя» прямо с того момента, когда, пышно разодетая, выходила вечером в зал, ещё пустой, и так её глаза двигались из стороны в сторону всё время, пока она была в зале: одна, с подругами или гостем – всё равно.

(Максим Горький «Васька Красный»)

Однажды всех нас четверых… меня, Адель, Жозю, Люську, он выписал к себе на подмосковную дачу, – инженеров каких-то он чествовал, с которыми дорогу, что ли, строил или другое что. Целый дворец у него там оказался. А в оранжереях у него аквариум-исполин – на сто вёдер – стёкла саженные зеркальные. Вот – однажды, ради инженеров этих – какую же он штуку придумал? Воду из аквариума выкачал, а налил его белым крымским вином, русским шабли. Сам он и трое гостей кругом сели с удочками, а мы – Жозя, Люська, Адель и я – по очереди, в аквариуме за рыб плавали.

Удочки настоящие, только на крючках вместо червяков сторублёвки надеты… Натурально, боишься, чтобы сторублёвка не размокла в вине, ловишь её ртом-то, спешишь, – ну хорошо, если зубами приспособишься. Мне и Адели как-то счастливо сошла забава эта, ну, а Люську больно царапнуло, а Жозе – так насквозь губу и прошло – навсегда белый шрамик остался…

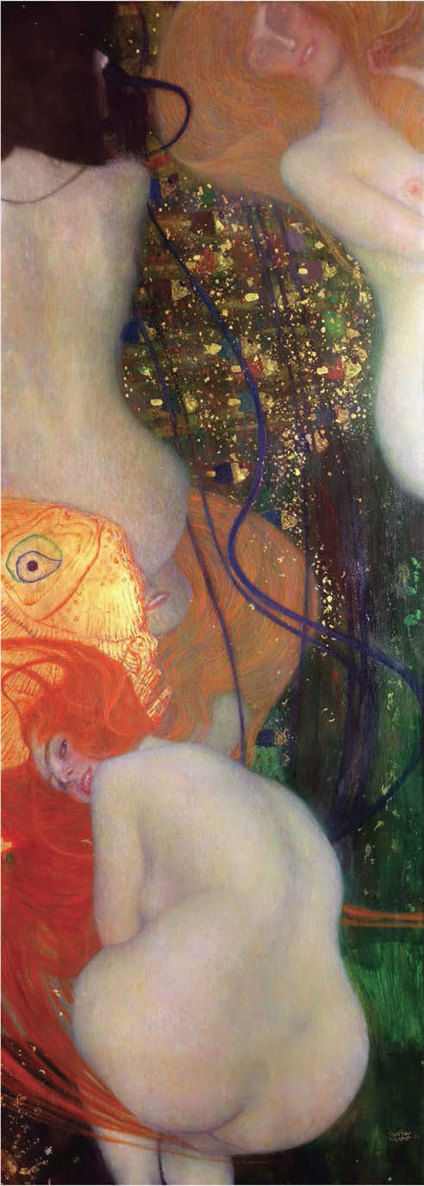

Г. Климт «Золотая рыбка»

Л. Р. Фалеро «Токайское вино»

Зато каждая по четыре сотенных схватила. И уж пьяны же мы выбрались из аквариума – вообразить нельзя. Удивительное дело. Вино легчайшее, да и не пили мы ничего, только купались, глотнуть пришлось немного. А между тем меня едва вынули, потому что я на дно упала… мало-мало не захлебнулась…

(Александр Амфитеатров «Марья Лусьева»)

С тех пор как у проститутки Сашки провалился нос и её когда-то красивое и задорное лицо стало похоже на гнилой череп, жизнь её утратила всё, что можно было назвать жизнью.

Это было только странное и ужасное существование, в котором день потерял свой свет и обратился в беспросветную ночь, а ночь стала бесконечным трудовым днём. Голод и холод рвали на части её тщедушное, с отвисшею грудью и костлявыми ногами, тело, как собаки падаль. С больших улиц она перешла на пустыри и стала продаваться самым грязным и страшным людям, рождённым, казалось, липкой грязью и вонючей тьмой. <…>

И вот тут-то, посреди поля, Сашка в первый раз поняла весь бессмысленный ужас своего существования и стала плакать. Слёзы катились из обмёрзших воспалённых глаз и замерзали в ямке, где когда-то был нос, а теперь гной. Никто не видел этих слёз, и луна по-прежнему светло плыла высоко над полем, в чистом и холодном голубом сиянии.

Никто не шёл, и невыразимое чувство животного отчаяния, подымаясь всё выше и выше, начало доходить до того предела, когда человеку кажется, что он кричит страшным, пронзительным голосом, на всё поле, на весь мир, а он молчит и только судорожно стискивает зубы.

– Умереть бы… хоть бы помереть бы… – молилась Сашка и молчала.

И вот тут-то на белой дороге замаячила высокая и чёрная мужская фигура. Она быстро приближалась к Сашке, и уже было слышно, как снег скрипит прерывисто и звонко, и видно, как лоснится по луне барашковый воротник. Сашка догадалась, что это какой-нибудь из служащих на заводе, что в конце проспекта.

Она стала на краю дороги и, подобрав закоченелые руки в рукава, подняв плечи и перепрыгивая с ноги на ногу, ждала. Губы у неё были как из резины, шевелились туго и тупо, и Сашка больше всего боялась, что не выговорит ничего.

– Кава-ер… – невнятно пробормотала она.

Назад: Что такое Эротикурс?

Дальше: Эротизмы