Глава I

Выходец с того света

1. Появление претендента

По замечанию одного немецкого писателя, претендент это – историческая разновидность человеческого рода, существование которой обусловлено стечением благоприятных моральных обстоятельств, подобно тому, как благоприятная совокупность физических элементов создает разновидности в животном мире. Они не приспособляются безразлично ко всем странам и ко всем эпохам. В иные периоды и в иных местностях они выходят словно из земли и размножаются как грибы после дождя. В другие периоды и в других местностях они появляются единично и развиваются с трудом. Папа Климент VIII на полях донесения от 1 ноября 1603 года, извещавшего его о появлении Дмитрия, написал: Sara uno altro re di Portogallo resuscitato. Вполне достоверно известно, что знаменитый португальский король дон Себастиан был убит в Африке; но начиная с 1578 года многочисленные самозванцы, самовольно принимавшие его имя, были обычным явлением того времени. Королевство династии Браганцев переживало тогда ряд политических кризисов, поэтому оно сделалось излюбленным поприщем для этих авантюристов. Около того же времени, когда в Молдавии прекратилась династия Богдаников, это государство стало столь же чудесным поприщем для предприятий такого же рода; и, ожидая более крупных подвигов на более широком поприще, в них принимали участие запорожские казаки.

Какое же другое поприще могли они найти, более благоприятное, чем эта обширная Московия, так глубоко замутившаяся в то время! Все, и таинственное исчезновение последнего представителя дома Рюрика, и слабость новой династии и несчастия, угнетавшие страну, и начавшееся уже в пограничных областях брожение, – все подготовляло именно здесь на заре семнадцатого века идеальное местопребывание для всевозможных искателей приключений.

«Не вызывай волкА из колкА», – говорит русская пословица. Один, правда, подозрительный свидетель сообщает, будто Борис совершил эту неосторожность. В 1598 году, когда исход борьбы за наследие Феодора казался ему еще сомнительным, он надумал приготовить на всякий случай воззвание к народу; в нем объявлялось о вступлении на престол, под именем Дмитрия, так похожего на сына Марии Нагой юноши, которого Борис хранил про запас. Один экземпляр этого документа был послан в Смоленск. Можно сомневаться в этом свидетельстве, но все же оно дает нам назидательное указание для оценки той моральной среды, где собирались подобные новости и где им верили. По всей Смоленской земле, по соседней Северской и еще далее по берегам Дона и нижней Волги, на запад и на юг по окраине громадного государства волновались беспокойные головы и ретивые сердца; в погоне за неизвестным они чуяли волка и призывали его в своих горячих мольбах.

И волк явился!

Уже в 1601 году обнаруживаются его следы, сначала в Киеве, затем у воеводы этой области князя Константина Острожского, образ которого я воспроизвел выше. В то время никто еще не знал ни имени, ни происхождения этого искателя престола. Он явился в виде молодого монаха, затерявшегося в толпе набожных богомольцев, которые стекались к чтимым святыням древнего города или посещали соседние монастыри. Он выбрал удачно место для своего появления. Несмотря на Брестскую унию и тот раздор, какой вызвало это событие в православном мире, князь Острожский остается непреклонным защитником православия; в его обширных владениях собираются и находят убежище все жертвы этой великой религиозной войны. Князь Острожский – могущественный покровитель. Его ежегодный доход определяют в 1 200 000 флоринов. Он держит у себя до двух тысяч человек челяди и шляхтичей; этим двором управляет маршалок, который получает 70 000 флоринов жалованья. Хозяин – большой хлебосол, кормит наотвал: говорят, один из слуг князя, некий Богдан, съедал за завтраком жареного молочного поросенка, гуся, двух каплунов, кусок говядины, три больших хлеба, громадный сыр и, кроме того, запивал все это восемью литрами меду! И после он с нетерпением ждал обеденного часа.

Этот двор служил пристанищем для всех противников Рима: православных, реформатов, кальвинистов, тринитариев, ариан. Всякий, кто ненавидел «латинскую ересь», находил здесь радушный прием. И может быть, будущий претендент сделал именно тут первую попытку открыть себя и просил поддержки у могущественного магната? Слух об этом дошел до Кракова вместе с известием, что воевода поспешил вышвырнуть из своего замка дерзкого авантюриста. Старому патриарху православия пришлось пережить достаточно приключений, порой небезопасных, в которые бросала его, на склоне лет, та роль, которую он должен был выдержать до конца. И действительно, в своем письме к польскому королю от 3 марта 1604 года он отрицает, будто имел личные сношения с этим бродягой-монахом. Последний мог найти убежище в каком-либо из монастырей, находящихся под покровительством князя, но князю об этом не сообщили. Однако сын воеводы Януш, краковский кастелян, был в то время более осведомлен. Он указал следы странствований и последовательных превращений того, кто выдавал теперь себя за Дмитрия. Он точно знал, что этот искатель приключений довольно долгое время прожил во владениях князя Острожского, и именно в Дерманском монастыре. О другой стороне более известное продолжение этой одиссеи не позволяет предполагать, что она началась в Остроге такой унизительной неудачей. В самом деле, немного времени спустя авантюрист снова обнаруживается в Гоще, этом центре арианской пропаганды и местопребывании гаевского кастеляна Гавриила Гойского. А ведь этот Гойский не кто иной, как столь щедро вознаграждаемый маршалок двора князя Острожского! Нельзя допустить, чтобы претендент обратился к слуге, после того как его так плохо принял хозяин. Вероятнее всего, что в Гоще, как и в Остроге, он проживал неизвестным и незамеченным. По одному свидетельству, он служил в Гоще на кухне. Это не очень-то вероятно. Принимая во внимание те навыки и познания, которые он обнаруживал впоследствии, мы склонны предположить, что этот искатель престола более разумно распорядился своим временем. На взгляд людей, умевших ценить, на его православии всегда замечался оттенок арианской и социнианской ересей; очевидно, он учился в той школе, которая была в Гоще. И весьма вероятно также, что он искал еще свой путь.

В 1603 году мы находим его в Брагине, у князя Адама Вишневецкого. Здесь открываются перед ним более широкие горизонты. Князь Адам, этот крупный магнат, – племянник знаменитого Дмитрия Вишневецкого, злосчастного кандидата на молдавский престол, полу-русский, полу-поляк, питомец виленских иезуитов и, однако, ревнитель православия – принадлежал к знаменитому роду кондотьеров, который утвердился по обоим берегам Днепра на окраинах двух государств и стремился за счет обеих стран выкроить себе независимое княжество. Именно в это время Вишневецкие обнаруживали лихорадочную колонизаторскую деятельность, заселяя оба берега Сулы, одного из притоков великой реки, по направлению к Снятину и Прилукам. Но и москвитяне, в свою очередь, не дремали: они только что отобрали внезапным набегом оба эти местечка – предмет давнего спора, и враждебные отношения с той и с другой стороны не прекращались; их смягчала лишь необходимость щадить как русское, так и польское правительства.

Уже в Гоще, должно быть, незнакомец скинул свою рясу и здесь открылся. Но как он это сделал? На этот счет ходили самые разнообразные рассказы: про сцену в бане, когда Вишневецкий вспылил на небрежность прислуживавшего ему слуги, а тот остановил его словами: «Вы не знаете, кого бьете»; про действительную или притворную болезнь юноши с его «предсмертной» исповедью одному монаху. Я не стану их пересказывать. Чтобы доказать истинность вырвавшегося у него признания, он показал крест – подарок своего крестного отца, князя Мстиславского, и особые приметы, подтверждавшие его знатное происхождение: бородавку на шее, красное пятно повыше правой кисти и то, что одна рука короче другой. Немного спустя среди челяди Льва Сапеги оказался московский перебежчик, некий Петрушка, известный в Польше под именем Петровского, который в былое время будто бы служил в Угличе при особе царевича. Его доставили в Брагин и хотели устроить претенденту ловушку, представив ему этого человека под другим именем. Но он не задумываясь признал Петрушку, и в то же время был признан им.

Н. В. Неврев. Дмитрий Самозванец у Вишневецкого. 1876 г.

И другие источники указывают участие Сапеги в этом сенсационном выступлении. Правда, литовский канцлер после отрицал это. Думаю, что в ту пору он, действительно, был склонен если не считать претендента истинным царевичем, то по крайней мере служить его делу. Вскоре, когда известие о нем стало распространяться, в Брагин нахлынуло множество москвитян, которые, в свою очередь, убежденно заверяли, что перед ними был сын Ивана IV и Марии Нагой. Это обстоятельство, засвидетельствованное Вишневецким, не может не изумлять: трудно представить себе, чтобы эти люди через двенадцать-тринадцать лет были в состоянии узнать князя, которого они видели еще ребенком, если только они его когда-либо видели. Но, как это свидетельствует со своего наблюдательного поста остерский староста, вся окрестная земля была переполнена людьми, которые, не побывав даже в Брагине, все равно готовы были провозгласить претендента истинным царевичем.

Сам Вишневецкий был в этом уверен или не прочь был поверить. 7 октября 1603 года он пишет коронному гетману и великому канцлеру польского государства Яну Замойскому, извещая его о событии, и просит его взять под свою защиту интересы Дмитрия. Впрочем, эта просьба могла быть вызвана теми тревожными для Вишневецкого последствиями, причиной которых уже послужило появление претендента. Скоро извещенный обо всем, Годунов попытался положить сразу конец этому предприятию: он обещал на выгодных условиях разрешить известные нам поземельные споры, но требовал, чтобы брагинский кастелян выдал покровительствуемого им юношу. Вишневецкий медлил с ответом, вследствие чего в виде предостережения о грозящих ему мерах возмездия москвитяне разорили некоторые пограничные владения. Это была уже война, и польский королек для ее успешности должен был обеспечить себе средства. Но, в свою очередь, и Замойский не торопился принять то или другое решение. Он хотел, путем правильного расследования предварительно вытеснить тайну и с этой целью требовал присылки претендента в Краков.

Вишневецкий не решался пойти на это. Польша только что подписала двадцатилетнее перемирие с Москвой и продолжала вести войну со Швецией; трудно было предположить, что она предпримет еще и другую войну. И с какой целью? С целью даровать Москве законного царя, который, без сомнения, более Бориса постарается идти по следам Грозного и станет опасным соседом! Надо было, по крайней мере, исследовать почву и подготовить благоприятное настроение. Не желая выпустить из своих рук раз взятое под покровительство лицо, брагинский кастелян отправил в Краков донесение с кратким изложением автобиографии этого искателя престола, составленной, очевидно, под его диктовку; затем он стал выжидать событий.

Но Дмитрий уже нашел себе других покровителей. Адам Вишневецкий поспешил завязать сношения между претендентом и своими двоюродными братьями: Михаилом Вишневецким, овручским старостой, проживавшим за Днепром в Лубнах, куда вскоре набралось много приверженцев царевича, и Константином – ревностным католиком, который через свою жену, Урсулу Мнишек, породнился с фамилией, имевшей большое значение при краковском дворе. Действительно это была находка! Таким путем претендент проникал в новую среду, где он мог надеяться найти для своего дела поддержку, могущественную в ином смысле. В Заложице у Константина Вишневецкого он нашел Марину.

Но прежде чем излагать роман, который завязался при этой встрече, я должен остановить внимание читателя на загадке, которую Замойский хотел разрешить путем расследования.

2. Загадка

И в России и за границей личность Лжедмитрия была предметом самых разнообразных предположений как во время его появления, так и впоследствии. Так, из иностранцев – Буссов, наслушавшись поляков, сообщает, что Лжедмитрий был сыном Батория; и недавно еще один польский историк снова разработал это предположение в своей обильной документами работе, причем он опирается на некоторые черты физического сходства. Бородавка претендента сыграла значительную роль даже и в его посмертной судьбе. Швед Видекинд слышал, с одной стороны, что родиной этого юноши была Валахия, а с другой – что он был итальянец по происхождению. Многие из русских людей склонны были видеть в нем поляка, но для столь же многих поляков его русская национальность не представляла никакого сомнения. Даже среди тех, кто рассматривает его как лжецаревича, иные допускают, что он мог быть вполне искренен, а среди тех, кто признает его сыном Грозного, существует неуверенность во мнениях относительно имени, которое он носил, прежде чем открылся.

В общем, однако, нам приходится разобраться в двух положениях, ставших как бы классическими в своем вековом противоречии: подлинность претендента и, согласно с грамотами Бориса, тожество его с монахом Григорием, или Гришкой Отрепьевым, принадлежавшим к семье ярославских бояр. Я не позволю себе сказать, подобно одному историку, что, если претендент не был Отрепьевым, он мог быть только истинным Дмитрием, – но безусловно загадка заключается в этих двух предположениях. В своей медленной эволюции историческая критика становилась то на сторону одного, то на сторону другого предположения, но в наше время она как будто склоняется скорее ко второй гипотезе.

В мутных и смущающих глубинах этого спора происходит, словно встречное течение, странное возвращение к отвергнутому уже мнению. Лет двадцать тому назад один историк заявлял, что утверждение, отожествлявшее Лжедмитрия с Отрепьевым, окончательно осуждено и отвергнуто наукой. Он писал: «Костомаров осудил это мнение; он доказал, что оно зиждется на слишком шатких основаниях, чтобы отныне его можно было признавать в истории». Прошло двадцать лет, и тот же самый ученый, наперекор тем, кого он привлек к своему мнению, – т. е. наперекор большинству – стал решительным поборником противоположного положения.

Между тем не обнаружилось ни одного нового обстоятельства, по крайней мере из тех, которые история должна принимать к сведению. Единственный новый документ, внесенный за это время в прения, это – найденный о. Пирлингом польский подлинник письма Дмитрия к папе Клименту VIII, которое до этого времени было известно только в латинском переводе. В этом собственноручном письме специалисты единогласно признали почерк и стиль москвитянина или русского из Белоруссии. Как бы учены ни были эти выводы, мне они кажутся довольно сомнительными; когда идет речь о письме, плохо написанном на польском языке, ничего не может быть, по моему, более сходного, как приемы письма русского, который воспитывался в Польше, с письменами поляка, воспитанного в России. Во всяком случае, предполагая, что автор послан был русский, надо еще доказать, что это был именно Отрепьев. Пытались ли по крайней мере заново истолковать в этом смысле издавна известные документы? Нисколько! И как на войне убитыми всегда остаются одни и те же храбрецы, так и в этом споре всегда служат все одни и те же доводы; их выворачивают наизнанку и этим довольствуются. Мы не обладаем ни одним непосредственно исходящим от претендента документом, где бы он указал, каким образом избег он смерти. А между тем нам известно, что он высказывался по этому поводу. Вопреки обычаю, даже в самый день своего коронования он говорил народу речь, продолжительно рассказывая свои приключения. Эти ценные признания, должно быть, были собраны; и если всякий след их исчез из московских архивов или нет возможности его обнаружить, тогда очевидно, что правительства, последовавшие за правлением Дмитрия, сочли уместным уничтожить неудобное им свидетельство. Так рассуждали двадцать лет тому назад. А потом все изменилось. Молчание, которое официально присвоили Дмитрию его преемники, считалось доказательством того, что он рассказал нечто такое, что оправдывало его и осуждало их; теперь оно служит свидетельством его самозванства!

Но, как я имел уже повод указать, этот спор, по крайней мере в России, стоит не на чисто научной почве. Знаменитый историк восемнадцатого века Миллер считался сторонником отожествления Дмитрия с Отрепьевым. А между тем англичанин Кокс утверждает, что в своих беседах с этим ученым он добился его признания в противоположном убеждении: Миллер считал Лжедмитрия истинным Дмитрием. «Я не могу высказать мое убеждение в России, – говорил он, – но если вы прочитаете то, что я написал об этом вопросе, вы поразитесь слабостью тех доводов, которые я выдвигаю. Если вам придется, в свою очередь, высказаться по этому вопросу, не колеблясь противоречьте мне, но не выдавайте меня, пока я жив». И Миллер сообщил доводы, почему он покорно мирился с научным обманом, утверждая, что Дмитрий был обманщик. В один из своих приездов в Москву императрица Екатерина спросила его:

– Я знаю, вы не верите, что Дмитрий был самозванец. Скажите мне откровенно правду.

Миллер молчал; но на новые настойчивые вопросы государыни он наконец ответил:

– Вы, ваше величество, знаете также, что мощи истинного Дмитрия почивают в соборе Архангела Михаила и творят там чудеса.

Императрица не настаивала далее.

Полагаю, что я уже устранил это затруднение и, следовательно, могу свободно приступить к изложению вопроса, который не будет более им затемняться. На этом поприще я имел уже предшественников даже и в России. Хотя граф С. Д. Шереметев еще хранит в тайне результат своих продолжительных и терпеливых исследований и хотя его ученый друг, благодаря большей свободе печатания, которой стали пользоваться его труды, только наметил этот результат в упомянутой выше переписке, – зато периодическая печать пошла несколько далее вперед. Издатель «Нового Времени» А. С. Суворин в целом ряде статей, которые обратили на себя внимание, дерзнул пополнить пробелы между строками.

Я спешу оговориться, что в подробностях высказанные таким образом предположения – а они не более чем предположения – не кажутся очень твердо обоснованными. Нагие допустили зарезать вместо царевича мальчика по фамилии Истомин; Дмитрий, скрытый ими в безопасном месте и принявший потом под именем Леонида монашество, в 1603 году ушел из монастыря, чтобы потребовать обратно свое наследие. Блестящий полемист «Нового Времени» воспользовался при этом работами французских невропатологов и нашел возможным даже распознать в нравственном складе и телосложении претендента все характерные признаки прирожденной эпилепсии: сочетание великодушия и жестокости, грусти и веселости, недоверия и чрезмерной доверчивости, отсутствие истинного чутья к добру и злу, упорство в преследовании фантастических планов; затем неодинаковая длина рук, болезненная нервность и т. д.

Эпилептические припадки, которыми действительно, по-видимому, страдал сын Марии Нагой, служа как бы наследственной чертой, устанавливают, таким образом, связь между претендентом и его предполагаемым отцом и дают повод к остроумным комбинациям. Но, по всей видимости, имена Истомин и Леонид – просто незаконный плод басни и ошибки переписчика, смешавшего вместе помещенный в одной из газет той поры (Narratio succincta, сохранилась в Австрии – в Венской библиотеке) рассказ о сыне некоего благородного эстонца со свидетельством синодика Макарьевского монастыря, где среди вписанных членов царствовавшего дома якобы находили и имя монаха Леонида. На самом-то деле запись эта относится к монахине, инокине Леониде; возможное дело, что это была третья жена царевича Иоанна Иоанновича.

Историческая истина, если ее вообще возможно на этом пути найти, требует менее хрупких оснований. Поскольку дело касается документов, утверждение подлинности Дмитрия зиждется все еще только на упомянутом уже донесении, где Вишневецкий выступил в качестве переводчика слов претендента. Это, конечно, опять-таки довольно слабая точка опоры. В том виде, в каком признание Дмитрия представлено в этом рассказе, оно кишит неправдоподобностями, неточностями и необъяснимыми умалчиваниями. Его спас пестун; предусматривая покушение на жизнь царевича, он укладывал другого ребенка в его кровать, и таким образом раз в полночь убийцы поразили эту жертву. Но следствие 1591 года утверждает, что несчастие произошло средь бела дня. Впрочем, было ли дело ночью или днем, но ведь труп-то должны же были узнать! И как звали этого предусмотрительного воспитателя? И где после этого события нашел он надежное убежище для своего питомца? Дмитрий ничего об этом не говорит.

Но, быть может, это не то, что рассказывал претендент, будучи в Брагине? В общем, донесение, отправленное Вишневецким в Краков, сводится к своего рода интервью, а пререкания между интервьюируемым и интервьюирующим – повседневное явление. К тому же мы не обладаем даже подлинником этого документа. Его первый издатель – Новаковский пользовался латинским переводом, заимствованным из архивов Ватикана, куда доставил его Рангони, нунций в Польше. Но были и другие значительно разнящиеся от него переводы этого рассказа, а потому возникают вопросы: обладал ли сам Рангони подлинником, воспользовался ли он услугами точного переводчика. Те выражения, которые употребляет Дмитрий, когда говорит о своем отце в тексте Рангони, делают точность этого документа весьма подозрительной.

Но допустим, что перевод этот, несомненно, точен. В совокупности, как это доказывает переписка, возникшая по поводу Дмитрия между Сигизмундом и польскими сенаторами, Рангони доставил почти что точный перевод. Предположим еще, что каким-то чудом Вишневецкий не менее точно передал слова протежируемого им юноши. Угличское следствие дает возможность угадать, при каких обстоятельствах Дмитрий был спасен, но он не мог сказать всей правды! Он не мог признаться, что поранил себя в припадке падучей болезни! Да, впрочем, он, может быть, и не знал правды! Воспоминание о таком припадке и о том, что непосредственно за ним последовало, легко могло изгладиться из памяти у семилетнего ребенка и замениться какой-нибудь более или менее хитроумной басней.

Но обратимся к обсуждению противоположного положения. Оно имеет своим исходным пунктом ряд грамот, обнародованных при появлении претендента правительством Бориса или внушенных им. В том числе находится и знаменитая окружная грамота патриарха Иова, с которой 14 января 1605 года он обратился к духовенству всей земли. В этой грамоте он устанавливает тожество претендента с Отрепьевым таким образом. Монах, носивший это имя, бежал из Москвы; и многие свидетели, в том числе некий Венедикт и некий Степан, доложили патриарху, что они признали этого монаха на пути из Москвы в Киев, что это именно он объявился затем у князя Вишневецкого в Брагине и выдал себя там за царевича Дмитрия.

Таково официальное изложение дела. Нельзя сказать, чтобы оно было очень убедительно. Указанные свидетели не были в Брагине; они не видали бежавшего монаха с тех пор, как он принял имя Дмитрия; а как же узнали они все то, за достоверность чего они ручаются? Да, впрочем, чего и стоят их показания? Ведь это – «бродяги и воры», и патриарх сам сознается в этом. А с другой стороны, кто такой Гришка Отрепьев? Сын боярский, как я уже сказал, член рода Нелидовых, один из представителей которого, Данила Борисович, получил в 1497 году прозвище Отрепьева. Гришка, или Григорий, бурно провел свою молодость. Он составлял часть челяди в доме Михаила Романова, но его прогнали за дурное поведение. Его взял к себе отец, но он несколько раз пытался убежать от отца. И когда ему грозило суровое наказание за какое-то более тяжкое преступление, он решил принять монашество в одном из монастырей Ярославской области – в Железном Борку. Затем ему удалось пристроиться в Чудовом монастыре в Москве; здесь, после двухлетнего пребывания, его стали ценить как искусного переписчика, и сам патриарх Иов, посвятив его в дьяконы, взял его к себе для услуг по письменной работе. Но этот искусный писец оказался распутником, пьяницей и вором и принужден был опять бежать. В 1593 году – этот год указывается в первых грамотах Бориса – он скрылся в Польшу, где у него возникла мысль выдать себя за царевича Дмитрия.

Сличая биографические сведения, которые сообщают официальные документы и разные повествования летописцев, находившихся под их влиянием, мы найдем некоторое различие в подробностях; в совокупности своей, однако, те черты, на которые я указал, воспроизведены почти одинаково во всех памятниках, и они внушают представление о человеке, личность которого в Москве не могла быть предметом какого-либо сомнения. Гришка был знакомым человеком и как слуга Романовых и как слуга патриарха; он пользовался даже некоторой известностью, правда, не совсем достославной, но довольно широкой. Мало того, в 1593 году его первая молодость уже прошла. Если даже отвергнуть эту впоследствии исправленную дату, представляется все еще трудным установить хронологию на основании вышеизложенного жизнеописания, а еще того менее возможно согласовать его с числовыми данными биографии претендента.

После 1601 года Гришка не мог служить у Михаила Романова, потому что в это время племянник царицы Анастасии разделял опалу со своей семьей. Будущий монах, должно быть, проживал в этом доме даже гораздо ранее: ведь, прежде чем бежать в Польшу, ему надо было найти время проделать все известное нам из его биографии, а это бегство можно отнести отнюдь не позже как к 1602 году – такова последняя официально установленная дата. Несколькими годами, пусть даже несколькими месяцами ранее этого последнего года он был посвящен в сан дьякона, следовательно, ему было не менее двадцати пяти лет. Ссылаются на то, что церковные уставы, требующие этого предельного возраста, не всегда соблюдались во всей строгости. Допустим это; но несколько лет монашеской жизни, – а перед тем он успел еще натворить немало проказ, – несомненно установлены биографией этого бездельника ко времени его выступления на сцену, которая, по предположению, была в пределах Польши; эти данные не позволяют думать, что он был тогда еще совсем юноша. А претендент – и это ни для кого не представляло никогда никакого сомнения – при своем появлении в Польше едва только вышел из юношеского возраста.

К этой несовместимости по возрасту прибавим еще несходства физические и моральные. В двадцать пять или тридцать лет Гришка был заведомо неотесанный, грубый человек, каким его воспитала среда монастырей и разных трущоб. А вот описание наружности претендента, как ее рисует нам в 1604 году Рангони: «Хорошо сложенный молодой человек, со смуглым цветом лица, с большой бородавкой на носу в уровень с правым глазом; его белые длинные кисти рук обнаруживают благородство его происхождения. Говорит он очень смело; его походка и манеры, действительно, носят какой-то величественный характер».

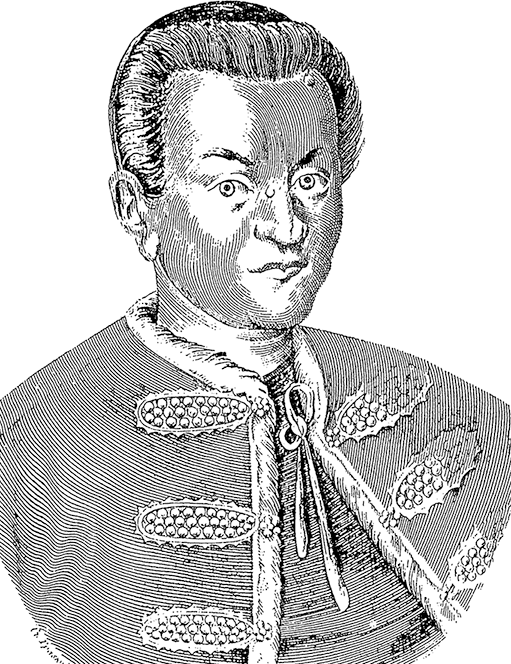

Питер де Иоде. Лжедмитрий I. Портрет из замка Мнишеков в Вишневце – главной резиденции угасшего в XVIII веке княжеского рода Вишневецких

И немного спустя, после своей второй встречи, Рангони писал: «Дмитрию на вид около двадцати четырех лет, он без бороды, одарен живым умом, весьма красноречив, безупречно соблюдает внешние приличия, склонен к изучению словесных наук, чрезвычайно скромен и сдержан». Буссов, настроенный к претенденту враждебно, подтверждает эту отличительную черту, когда говорит о руках и ногах Лжедмитрия, что они обнаруживают его аристократическое происхождение.

Хотя Нелидовы и вели свой род от бояр, но, обедневши и закрывшись в деревне, они в то время не принадлежали уже ни к какой аристократии. А ведь прежде, чем внушить Рангони такой лестный отзыв о себе, претендент показал уже, как непринужденно может он ухаживать за надменной дочерью воеводы и без всякого смущения предстать перед изящным и церемонным двором могущественного монарха. Вскоре ему предстояло также доказать свое уменье владеть саблей и укрощать самых горячих лошадей. Наконец, он свободно говорил по-польски и знал немного латынь. Он был ловкий наездник, воин широкого размаха и почти по-европейски образованный человек. Разве Гришка обладал всеми этими преимуществами, отправляясь в Польшу? Ведь, единственной школой для него в Московии было пребывание в течение нескольких лет в Чудовом монастыре да очень непродолжительная служба у патриарха и гостеприимный приют в украинских монастырях. Когда сам Дмитрий отправил к тому же краковскому двору в качестве своего представителя наиболее известного и опытного из своих дипломатов, каким неотесанным мужиком показался там даже такой человек, как Афанасий Власьев!

По всей видимости, плохо осведомленное о личности претендента правительство Бориса, относя сначала бегство в Польшу Гришки к 1593 году, не знало, что имеет дело с двадцатичетырехлетним молодым человеком. И вот поэтому, хотя оно долго упорствовало и, наперекор всякой правдоподобности, поддерживало неудачно придуманное повествование, отправляемые им в Польшу агенты были постепенно вынуждены более или менее открыто покинуть это недоказуемое положение. В 1604 году родной дядя Гришки, Смирнов-Отрепьев, был отправлен в Краков с официальным поручением уладить какое-то столкновение на границе, но с тайной миссией уличить своего племянника. Он добивался очной ставки; но, получив некоторые сведения, он, казалось, отнюдь не был уверен в ее результате. Говорят, будто бы он действительно утверждал, что, если бы ему доказали истинность мнимого царевича, он поспешил бы изъявить покорность сыну Ивана IV.

Очная ставка не состоялась, потому что Дмитрий был уже далеко; после столь торжественного пребывания в Кракове он готовился к победоносному походу на Москву. Конечно, ему и не следовало возвращаться обратно, чтобы подвергнуть себя испытанию, которое легко могло оказаться только ловушкой: ведь ничто не обеспечивало искренности Смирнова. В самом деле, поведение этого посланника казалось настолько двусмысленным, что в некоторых кругах его считали… агентом претендента!

В январе 1605 года Борис сделал новую попытку: он отправил с Постником-Огаревым письмо к польскому королю, которое все еще утверждало тожество претендента с Отрепьевым; конечно, оно было доставлено Сигизмунду; но перед Сенатом Огарев, кажется, заговорил другим языком. Мы знаем его речи только из сбивчивых и неясных донесений. Однако в них легко распознать умышленную двусмысленность; посланник, смущенный очевидностью иных данных, а также, может быть, повинуясь новым инструкциям, искал выхода из своего затруднительного положения, повернув в другую сторону. Он заговорил о простом крестьянине, сыне или слуге архимандритова писца, или еще о сыне какого-то сапожника, попавшего в писцы, который, прежде чем самовольно принять имя царевича Дмитрия, назывался Demetrius Rheorovitch; очевидно, что эти новые указания не имеют ничего общего с Гришкой Отрепьевым, даже и в том случае, если, как это полагали, Реорович значит Григорович, и если возможно в одном из вышеупомянутых донесений объяснить выражение «сын сапожника» смешением двух слов – cancelarius и calceolarius.

К тому же, среди всех этих сбивчивых объяснений, Постник-Огарев вставил и такое замечание, что, если бы претендент и действительно был сыном Ивана IV, его незаконное рождение все равно лишало бы его права вступить на престол. А это возражение, одновременно повторенное в посланиях Бориса к императору Рудольфу, имело значение почти что признания.

После смерти Бориса московское правительство принуждено было пойти в этом направлении еще далее. Покрестная запись сыну венчанного выскочки не упоминает уже о Гришке Отрепьеве. Она просто обозначает претендента «тем, кто называет себя Дмитрием Ивановичем», и, по свидетельству самого претендента, это двусмысленное изложение дела и побудило московское войско признать его сыном Грозного.

Наконец, Огареву в Польшу были посланы новые наказы, в которых предписывалось говорить не то, что прежде; мы найдем подтверждение этого в одном из тогдашних следствий по уголовному делу, в которое замешан был и архимандрит Чудова монастыря, обвиняемый, надо думать, в том, что он помог слуге одного из своих переписчиков бежать в Польшу и выдать себя там за царевича Дмитрия. В неясных выражениях и Огарев, кажется, упомянул об этом происшествии. А ведь архимандрит этот носил имя Пафнутия, и, по другим повествованиям, он-то именно и постриг будущего претендента в монахи. По крайней мере такое совпадение любопытно.

Отвергаемое или пренебрегаемое в ту пору тожество Лжедмитрия с Отрепьевым снова было официально принято уже только после смерти этого искателя престола, последовавшей вскоре после его торжества. В это же время избранный царем Василий Шуйский повелел причислить к лику святых младенца, убитого по приказанию Годунова, а следовательно, мученика, смерть которого пятнадцать лет тому назад он сам же приписывал несчастному случаю, приключившемуся во время припадка черной немочи. Тот же Шуйский внушил новое жизнеописание Гришки, изложенное более тщательно и более обработанным слогом. Очевидно, не удалось подыскать другого бездельника, более подходящего к роли, которую так трудно выдержать; не нашлось и другой семьи, которая тоже согласилась бы приспособиться к столь неискусному обману.

Составленное таким образом повествование в своей первоначальной редакции известно под именем «Извет, или Челобитья Варлаама». Воспроизведенное с многочисленными вариантами во множестве более поздних произведений, это повествование носит общий признак всех тогдашних документов официального и официозного характера: грубая наивность выдумки и наглое утверждение явно вымышленных или легче всего приходивших в голову обстоятельств. Вот краткое изложение «Извета»:

В феврале 1602 года Гришка Отрепьев бежал из Москвы; за год перед этим, будучи 14 лет от роду, он принял монашество. Той порой, я хочу именно сказать, между этими двумя датами, он жил в одном из монастырей Ярославской области, затем в течение двух лет (sic!) проживал в Москве в Чудовом монастыре и, кроме того, более года состоял при патриархе. Официозную литературу не смущали подобные хронологические невозможности. С другой стороны, целый ряд точных и согласных между собою свидетельств дает нам уверенность, что в феврале 1602 года уже прошло около двух лет, как претендент проживал в Польше. Но продолжение этого повествования вызывает в нас еще большее изумление и недоверие. Почему этот монах покинул Москву? Потому, говорят нам, что на него донесли патриарху, а затем и самому царю, что он выдает себя за царевича Дмитрия. Два года перед этим эта подробность не была известна патриарху: ведь, без сомнения, он не преминул бы упомянуть о ней в известной нам грамоте. Но мы можем сделать другое более веское возражение: как это не забрали Отрепьева, виновного в столь тяжком преступлении? Нам отвечают: по небрежности одного дьяка приказ привлечь его к ответу не был приведен в исполнение. Упущение во всяком случае изумительное. Но вернемся к повествованию. Итак, в феврале 1602 года, в понедельник на второй неделе великого поста – и официальные летописцы заботятся также о точности! – в Москве на Варварском крестце, монах Пафнутьева Боровского монастыря, – автор первоначального повествования – Варлаам Яцкий, встретил другого монаха. Это был не кто иной, как Гришка Отрепьев; в то время, когда его могли схватить по обвинению в государственном преступлении, он пригласил Варлаама сопровождать его в Киев, откуда они вместе могли бы предпринять паломничество в Иерусалим. Варлаам согласился, и монахи решили сойтись завтра же, но в другом месте; здесь они встретили третьего спутника, Михаила Повадина, в монашестве Мисаила, которого Варлаам знавал еще у князя И. И. Шуйского. Втроем они отправились в путь.

В Киеве их гостеприимно приняли в Печерском монастыре, и они прожили здесь три недели; затем странники пошли в Острог, откуда князь послал их в Троицкий Дерманский монастырь. Но в ту пору Отрепьев покинул своих друзей и бежал в Гощу; здесь он скоро снял свое монашеское облачение, а в следующую весну исчез оттуда бесследно. Варлаам поспешил в Острог, чтобы принести на убежавшего жалобу; но ему ответили, что Польша страна свободы, что здесь нельзя мешать странникам идти куда им угодно. Впоследствии неукротимый челобитчик не побоялся последовать за своим прежним спутником до самого Самбора к Мнишекам. За такое непомерное рвение он чуть было не поплатился жизнью; но, каким-то чудом избежав смерти, он все-таки не утерпел и подал свое сообщение самому польскому королю. Его выпроводили, и вплоть до того дня, пока восшествие на престол Шуйского не развязало ему язык, он принужден был молча присутствовать при торжестве самозванца.

О. Пирлинг, присоединяясь неожиданно к утверждению тожества претендента с Гришкой Отрепьевым, был поражен совпадением, что и в этом повествовании и в рассказе самого Лжедмитрия были указаны одни и те же три места остановки, которые прерывали странствование бродяг-монахов – Острог, Гоща, Брагин. Но, чтобы извлечь какой-нибудь довод из этого совпадения, надо последовать примеру этого выдающегося историка и предположить, что Варлаам, писавшей в 1606 году, уже после своего пребывания в Самборе и в Кракове, где все, конечно, наизусть знали рассказ претендента, ровно ничего не знал о нем. Мало того, если в Остроге у претендента действительно был товарищ монах по имени Варлаам, который впоследствии чуть было не погиб в Самборе, ничто еще не доказывает, что именно он был сочинителем пресловутого «Извета». Это даже совсем невероятно. Как это доказал Платонов, сочинение это было составлено значительно раньше, чем обыкновенно предполагали, не в конце 1606 года, а самое позднее летом. Дмитрий был убит в мае месяце того же года. Во время его смерти бывший его товарищ, должно быть, был далеко от Москвы, даже очень далеко: ведь, нет никаких следов, чтобы после своих распрей с претендентом, который восторжествовал, этот обличитель отважился приблизиться к столице. Каким же образом мог он очутиться тут так кстати и вручить Василию Шуйскому этот новый извет? Официально считается, что «Извет» его был подан новому царю в мае, через несколько дней после его восшествия на престол.

Легко можно согласиться с Платоновым, что «Извет» носит все признаки басни. И случайная встреча на Варварском крестце, и внезапное согласие Варлаама на странствование, о котором он и не помышлял, и присоединение третьего монаха, – все это явно писательский вымысел. И вымысел этот оказывается не всегда удачным. В Самборе Варлаама обвинили в том, что вместе с боярским сыном Яковом Пыхачевым он был подослан Борисом Годуновым, чтобы убить претендента. Лжедмитрий велел казнить Пыхачева, но пощадил его предполагаемого соучастника, которого впоследствии выпустила на свободу невеста претендента.

Этот роман, отличающийся скудостью воображения, сложен из отдельных кусков и отрывков, из позаимствований у разных сказаний и из грамот самого Дмитрия. И отрывки эти плохо согласованы между собой: так, из Москвы отправилось в путь трое монахов, а в Киев архимандрит Печерского монастыря Елисей насчитывает их уже четверо! Не спевшись между собой, сочинители не сговорились к тому же и с патриархом Иовом. По свидетельству Иова, после целого ряда приключений Гришка Отрепьев поступил в холопы в дом одного из Романовых, а эти летописцы утверждают, что, покинув четырнадцати лет родительский дом, он немедленно принял монашество. Впрочем, нетрудно объяснить эти противоречия: в 1605 году Иов еще не знал, что претендент был совсем юноша, а в 1606 году, стараясь исправить этот недосмотр, официозные повествователи ударились в другую крайность – ведь по их расчету выходит, что Лжедмитрию во время появления его у Вишневецких было всего только семнадцать лет! Иов упоминает еще о пребывании Гришки Отрепьева в Запорожье, откуда пытался его вернуть архимандрит Елисей. Автор «Извета» отрицает это путешествие и обвиняет Елисея в покровительстве претенденту.

Мы находимся в каком-то лабиринте противоречивых и недопустимых утверждений, и нам не поможет выбраться из них находка, сделанная на Волыни, в Загоровской монастырской библиотеке. Найдена книга со следующей надписью: «Пожалована князем Константином Острожским в августе 1602 года монахам Григорию, Варлааму и Мисаилу», и тут же добавлена заметка, что Григорий – не кто иной, как царевич Дмитрий. Надпись и заметка писаны не рукой претендента, и сочинитель их пока неизвестен.

За неимением других средств, чтобы хоть сколько-нибудь приблизиться к исторической вероятности, мы вынуждены пользоваться указаниями, которые нам дают – грамота Иова, «Извет», приписываемый Варлааму, совокупность легендарных сказаний, примыкающих к этим двум первым свидетельствам, и, наконец, изданные правительствами Бориса и Шуйского официальные документы; вот крайне сомнительные данные, из которых приходится делать приблизительно вероятные, правдоподобные выводы.

В Галичском уезде Ярославской области существовала древняя фамилия Нелидовых-Отрепьевых, захудалых и обедневших мелкопоместных дворян. Один из них, Богдан, имел сына Георгия, по-русски Григория (уменьшительное имя – Гришка). Отец отправил его в Москву для обучения грамоте и письму; юноша оказался очень способным, но быстро развратился. Когда его прогнал из своего дома один из братьев Романовых, а затем и князь Черкасский, он принял монашество под именем Григория – обычай требовал, чтобы имя монаха начиналось с той же буквы, как и имя, которое он носил в миру. Григорий быстро подвигается в чинах, его посвящают в дьяконы; как отличный переписчик, он поступает сначала к архимандриту Пафнутию, а затем и к самому патриарху Иову, – но он по-прежнему остается негодяем. Впрочем, не мешает усомниться в тех неблагоприятных сведениях, которые у нас имеются о нем, потому что по большей части они исходят из памятников памфлетического характера и, к тому же заинтересованных в том, чтобы очернить этого козла отпущения. Может быть, кое-что следует урезать в них?

Таков один из героев драмы, а вот и другой. Историки, наиболее упорно отстаивающие тождество претендента с Отрепьевым, не могли устоять против очевидности весьма явного раздвоения этой личности; тщетно они усиливались сочетать в одном лице безусловно непримиримые черты наружности и данные биографии. Они придумывали самые необычайные комбинации, чтобы привести к единству эту неустранимую двойственность, но постоянно видели двух Отрепьевых. Эта двойственность принуждает нас допустить, что в этом деле участвовало двое монахов, совсем разных монахов, подобно тому, как у Петрарки было двое учеников – Иоанн Конверсан и Иоанн Мальпагино, которых долгое время смешивали под именем Джованни де Равенна.

В каком-то месте, которого нельзя в точности определить, может быть, в том же самом Галичском уезде, около того же времени оказался мальчик неизвестного происхождения. Его отвезли в Москву или, что еще вероятнее, в какую-нибудь из местностей на севере; здесь он встретил основателя Вятского монастыря, святого Трифона, который вопреки всем уставам церкви постриг его, четырнадцатилетнего, в монахи. Такая поспешность как будто указывает, что этого требовали настоятельные побуждения. Молодой монах переходит из одного монастыря в другой, но нигде не остается очень долго; это дает повод опять думать, что он спасается от какой-то опасности или старается замести свой след и что у него есть могущественные покровители, которые помогают ему в столь юном возрасте так легко переходить с места на место и встречать везде радушный прием. Некоторое время он проживает в Чудовом монастыре в Москве; затем скрывается и снова начинает вести свою бродячую жизнь. В Чудовом монастыре он был келейником дьякона Григория; с прибытием этого странствующего монаха среди братии тотчас началось волнение. Согласно одному из первых повествований, предметом которого был претендент, Григорий в это время был занят собиранием сведений о смерти царевича Дмитрия. Что бы там ни думал об этом летописец, дьякон, принимаясь за этот труд, не мог не иметь в виду своего келейника, возраст которого соответствовал возрасту сына Марии Нагой. Немного времени спустя скрывается, в свою очередь, и Григорий; он достигает польской границы и в Киеве встречает своего товарища по келье.

Правительство Бориса было уже встревожено тем, что происходило в Чудовом монастыре. Теперь оно почувствовало еще большее беспокойство и, не имея возможности наложить свою руку на двух главных виновников, выместило свою досаду на архимандрите Пафнутии и сослало его на Белоозеро. Но беглецы уже начали действовать: Григорий, или Гришка, посетил Запорожье, – следы его посещения сохранились в шайке атамана Герасима Евангелика; потом он появляется у донских казаков; а товарищ его отправляется сначала в Острог, затем в Гощу, чтобы поучиться, и наконец в Брагин, где он начинает свое поприще искателя престола.

Во время их совместного пребывания в Киеве обнаруживается имя келейника. Один летописец упоминает о монахе Леониде, спутнике Гришки; а с другой стороны, Шуйский утверждает, что, начиная выдавать себя за царевича Дмитрия, Гришка уступил свое имя монаху Леониду, и тот согласился на такую замену.

Остается выяснить, кто такой был этот Леонид: быть может, самозванец, подготовленный в Московии к той роли, которую он столь блестяще должен был исполнить? Это совсем невероятно. Чтобы такая подготовка шла успешно, надо было обладать таким знанием людей и обстоятельств, какого не было во всем государстве Бориса. К тому же этот самозванец мог быть только сознательным; ведь почти восьмилетний ребенок, которому Дмитрий, умирая в этом возрасте, завещал свою роль, уже сознает свою личность, хотя и не может сохранить точного воспоминания обо всем, что с ним происходило. А вся история претендента противоречит такому предположению. С начала до конца он проявлял слишком большую веру в свое предназначение и в свои права, слишком полную свободу в своих действиях. В нем не было ничего лицедейского.

Предполагали даже, что Леонид был, пожалуй, или один из незаконных сыновей Грозного, или ребенок одной из супруг этого государя. Насильно постриженные в монахини шесть или семь жен Ивана IV вели, конечно, в монастырях жизнь не строже той, образец которой, спустя целое столетие, оставила нам тоже постриженная первая супруга Петра Великого Евдокия Лопухина. В Смутное время появилось много истинных или мнимых царевичей, которые ссылались на такое происхождение. В одной из своих грамот второй Лжедмитрий насчитал их одиннадцать! Но свидетельству одного из самых ученых иконографов – Ровинского, претендент был похож на Ивана IV в старости. Но имеют ли какое-нибудь значение портреты того и другого, которыми мы обладаем? Один историк, рассматривая портрет Лжедмитрия – произведение Луки Килиана, вынес такое впечатление, что «никому не пришло бы в голову дать взаймы человеку с таким скверным лицом». Как же так? Разве Московия не повергла к стопам его все свои сокровища и не отдала свою судьбу в руки этого разбойника! А Килиан и не видал никогда своей модели.

Лука Килиан. Лжедмитрий I. Гравюра. Аугсбург, 1606 г.

Говорили, будто отцом претендента был князь Мстиславский; поводом для такого обвинения наобум послужил предъявленный Лжедмитрием крест и предание, согласно которому этот потомок Гедимина, сосланный Иваном IV, дал ему у себя приют в Польше. Но никто из Мстиславских не был никогда в Польше, а князь Иван Феодорович, сосланный в 1585 году, умер спустя год в Кириллово-Белозерском монастыре.

Претендент был не Гришка Отрепьев; теперь, как и двадцать лет тому назад, история придерживается этого взгляда; и в глазах всех тех, кто видел истинного дьякона-расстригу в самом стане Дмитрия, он не мог возбудить никакого сомнения. Ведь претендент не отказался от этой другой очной ставки. На пути в Москву он призвал неисправимого бродягу в Путивль, водил его с собой и всем показывал. Предполагали, будто для этой роли он подыскал другого монаха и что уже в Киеве Гришка велел одному из своих спутников принять имя Отрепьева. Как будто он мог давать приказания в то время! Но от самого Путивля Гришка следовал за победоносным претендентом в Москву. Разве там возможно было не разглядеть подмены, если она действительно была? По-прежнему негодяй, этот бывший слуга Романовых скоро дает повод для его удаления из столицы; но куда же отправляет его претендент, который стал теперь царем? В Ярославль – значит, в ту местность, где опять-таки все могли отличить истинного Отрепьева от ложного.

Что касается остального, то там нет ничего достоверного. Нам остается делать только предположения; некоторые я указал уже, а другие еще более выделятся из продолжения моего повествования. Исследуя вопрос о личности претендента и также о его таинственных покровителях, которых он находил до своего появления в Польше, мы должны довольствоваться одними предположениями. Поляки и иезуиты, столь долго обвиняемые в этом покровительстве, в общем, стоят теперь вне подозрения даже и в России; и, как мы увидим, на это есть основание. Сам претендент указал, между другими, дьяков Щелкаловых, которые спасли его от смерти; а Лжедмитрий второй назвал Василия Щелкалова, Бельского и Клешнина. Те же самые имена находятся в рассказе английского посланника Томаса Смита.

В 1591 году всезнающий и могущественный дьяк Андрей Щелкалов еще пользовался благоволением Бориса Годунова. И можно допустить, что они заодно сговорились либо удалить и в надежном месте хранить стоящего поперек дороги царевича, либо подменить его и держать в запасе другого претендента. Но можно предположить также, что, беспокоясь уже за свое будущее и питая вражду к Борису, столь ясно обнаруженную в его тайных сношениях с посланником венского двора, дьяк действовал самостоятельно. После своей опалы, последовавшей в 1594 году, не обладая уже достаточной силой, он решил постричь покровительствуемого юношу в монахи, чтобы легче было укрывать его, несмотря даже на опасность, что кандидатом на трон придется уже выставить только расстригу.

Но, может быть, все это только химерические предположения, подобно измышленному некоторыми историками соглашению, будто бы заключенному в самом Угличе между Нагими и Шуйским – в качестве представителя удельных князей из дома Рюрика. Странное соглашение, которое для родственников царевича кончилось тюрьмой, застенком и ссылкой!

В конце концов возможно, что Шуйские, которые с досадой переносили торжество Годунова и крушение своих честолюбивых стремлений, вошли в соглашение с Романовыми – и на такой жгучей почве тогда удобнее строить более основательные предположения. Монастырь Железный Борк, который сыграл такую большую роль в истории истинного или мнимого Дмитрия, находился недалеко от Домнина, вотчины Шестовых. Мы знаем, что Феодора Романова, будущего патриарха Филарета, принудили взять себе жену из этой семьи. Гришка – этот вероятный спутник Дмитрия, если сам он не был Дмитрием – служил у одного из Романовых, и бегство претендента в Польшу хронологически совпадает с опалой Романовых и Бельского, одного из предполагаемых покровителей Дмитрия. С другой стороны, Мисаил Повадин и Варлаам – эти два спутника Гришки в его паломничестве в Киев – были вхожи в дом Шуйских. Кто-то из членов, должно быть, венецианской колонии, основанной в конце шестнадцатого века вблизи Архангельского порта, сообщал оттуда 4 июля 1605 года в письме, сохранившемся в архивах Флоренции, что, предугадывая намерения Годунова, «вельможи страны» нашли возможность укрыть в надежное место младшего сына Грозного.

Федор Романов, заключенный в 1602 году в темницу, желал для своей жены и детей только скорой смерти; он говорил, что не желает заботиться ни о чем другом, кроме спасения своей души. Но в 1605 году, когда претендент вступил в Московское государство во главе своего победоносного войска, невольный монах внезапно изменяет свои речи и свое поведение. Он выгоняет своего собрата по келье – Иринарха, приставленного к нему для надзора, угрожая избить его посохом; он не желает соблюдать «монастырского чина»; постоянно смеется, но никто не знает причины его смеха; он говорит, что вернется к прежней жизни; он собирается скоро отыскать своих соколов и гончих собак. Монахи пытаются увещевать его, а он возмущается, ругает их и кричит: «Вы увидите, каков я вперед буду!»

В этом заключаются важные указания, которым не хватает, может быть, только подтверждения некоторых уничтоженных или слишком хорошо спрятанных документов. И, если они не подверглись уничтожению, без сомнения, уже недалек тот день, когда не побоятся их обнародовать. Нечего опасаться, будто от этого потерпят ущерб достойные уважения интересы. Допуская даже, что Романовы были причастны к этой интриге, которая создала претендента, их соучастниками было все или почти что все Московское государство. И можно сказать, что более или менее деятельно в ней принимали участие все сословия общества. Демократические элементы, духовенство и дьяки соединялись тут с низшими дворянскими слоями через Отрепьевых и Повадиных, с высшими – через Романовых и Бельских и, наконец, с древнейшими аристократическими родами – через Шуйских; в этом обширном заговоре, внушенном отвращением и ненавистью, они объединяли всех недовольных, всю безыменную толпу ссыльных и беглых, которых Палицын насчитывает в Польше и Украйне до двадцати тысяч; наконец, они возмущали массы простого народа, среди которого уже волновалось казачество. И в то же время целая сеть монастырей, которой уже была покрыта страна, давая приют и тем и другим, давая убежище опальным, находившимся в бегах, осужденным на изгнание и просто бродягам, благоприятствовала заговору и поддерживала возбуждение в безмолвном сумраке той подпольной России, которая и теперь еще укрывает столько тайн.

И было бы безумной смелостью пытаться точно определить действительную долю участия каждого из этих элементов в подготовке мятежного восстания, разросшегося в революцию, для которого претендент – кто бы он ни был – послужил только предлогом. Находясь в ссылке в 1601 году, Феодор и Василий Романовы открыто обвиняли бояр, что они были причиной их погибели. Вот почему на них можно было смотреть только как на невольных соучастников восстания, отчасти вызванного их опалой. Цель, которую преследовали и с той и с другой стороны, в равной мере остается неясной. Для Романовых и их друзей претендент, быть может, был только орудием, чтобы свергнуть Годунова. Если бы это совершилось, у них оставалась возможность устранить это орудие: для этого стоило только разгласить, что он расстрига; и действительно, они не преминули это сделать. Но если Дмитрий был самозванец, разве вдохновители этого самозванства не имели возможности разгласить об этом в подходящее время и подтвердить это неопровержимо вопреки всевозможным возражениям? А между тем они даже не попытались сделать это, как мы увидим! И это служит одним из самых решительных доводов в пользу подлинности «Лжедмитрия»; но у меня будет повод указать и другие основания.

Что касается доводов в пользу противного мнения, по правде сказать, они сводятся к очень немногому. После свидетельства Варлаама не более убедительно и свидетельство князя Катырева-Ростовского, составителя тоже весьма запутанного повествования. Один из подписавших избирательную грамоту Годунова и шурин царя Михаила Романова, этот летописец не мог уклониться и не признать тождества претендента с Отрепьевым. Вот пример его доказательства: достигнув трона, Дмитрий заточил в монастырь патриарха Иова, у которого служил Гришка; значит, он боялся, что патриарх узнает его. Но разве у Дмитрия, обличенного и преданного анафеме этим первосвятителем, не было других превосходных поводов покарать его?

По свидетельству архиепископа Арсения, два архимандрита Чудова монастыря разделили участь главы русской церкви. Не потому ли, как это полагали, что Дмитрий и с их стороны боялся разоблачений? Но ни один из этих архимандритов не был Пафнутием, а бывший гость знаменитого Чудова монастыря должен был бы избегать встречи именно с этим последним.

После гибели Дмитрия польский король несколько раз свидетельствовал против подлинности его личности. Но прежде, принимая его в Кракове и соглашаясь на его брак с дочерью одного из своих фаворитов, он подавал повод предполагать другое мнение, и свидетельство его, во втором случае, подлежит сомнению. Убитый во второй раз и теперь уже как следует, Дмитрий в то время под видом нового претендента снова появился на сцене, а его прежний гостеприимный хозяин в Кракове, в свою очередь, становится кандидатом на московский престол. Последуя своему государю, и канцлер его, Лев Сапега, бывший прежде рьяным сторонником Дмитрия, становится его обличителем, обнаруживая в то же время и по тем же соображениям такое непостоянство убеждений, более изумительный пример которого и теперь еще являют нам историки.

Как на молчание Дмитрия, которое он будто бы хранил о своих приключениях до появления в Польше, ссылались также и на молчание его тестя. Ни перед московскими боярами на другой день после катастрофы, положившей конец карьере претендента, ни впоследствии, перед польским сеймом, Мнишек не мог представить никакого доказательства в пользу того происхождения, на которое заявлял притязания его зять. Но что мы знаем о первом случае? Показания воеводы, собранные в Москве, во всяком случае, не внушающими доверия слушателями, сохранились записанными в документах, – но эти документы исходят от правительства Василия Шуйского, а потому не менее подозрительны. С другой стороны, Мнишек принужден был молчать в Варшаве, может быть, по иным причинам, по чисто личным соображениям. Он только что заключил договор со вторым Дмитрием – на этот раз несомненным самозванцем – и был намерен предъявить добытое таким образом долговое обязательство новому московскому правительству. Итак, ему было выгодно в одном и том же признании своего сугубого легковерия, перешедшего всякую меру, слить воедино два предприятия, которые он последовательно эксплуатировал.

Еще один последний довод: в 1671 году Отрепьевы просили разрешения переменить старую фамилию, потому что она тяготила их. Это указывало лишь то, что счастливым преемникам Дмитрия удалось внушить народу ту веру, которая служила им в пользу.

И вот вывод, к которому я пришел: в настоящее время научным путем невозможно доказать подлинность первого «Лжедмитрия». Она основывается всего только на вероятностях; но я надеюсь, что те предположения, которые я привел в подтверждение, на дальнейших страницах покажутся более обоснованными. Противоположное положение теперь, как и двадцать лет тому назад, основывается лишь на сведениях явно неточных, недостаточных или нелепых.

Перейдем теперь к похожему на роман началу необыкновенной судьбы Дмитрия.

3. Роман Дмитрия. Марина Мнишек

Уже окружив взятого под свое покровительство юношу такой внешней обстановкой, чтобы она соответствовала сану, на который он изъявлял притязания, в блестящем экипаже и в сопровождении многочисленной свиты, вероятно, в конце 1603 года (более точного времени не удалось определить), Константин Вишневецкий отвез его в Самбор к своему тестю Юрию Мнишеку. Здесь, в завязавшихся таким образом сношениях с этой семьей, претендент мог многое выиграть, но также кое-что и потерять. Довольно влиятельные при дворе, Мнишеки соединяли с этим привилегированным положением равную ему и вполне заслуженную неприязнь в народе. Чехи по происхождению, они были недавними пришельцами в Польше; отец Юрия Николай Мнишек переселился сюда около 1540 года из Моравии. Родовое имя Мнишеков стяжало сомнительную славу в летописях Священной империи, но носитель его принес с собой надежное состояние, нажитое им на службе у чешского короля Фердинанда. Выгодная женитьба на дочери санокского кастеляна Каменецкого породнила его с одной из аристократических фамилий Польши и открыла ему доступ к самым высшим должностям в государстве. Скоро он получил звание великого коронного подкормия. Подобно своим предкам, его потомки никогда не блистали военными доблестями. Оба сына чешского выходца, Николай и Юрий, вели бездеятельную жизнь при дворе Сигизмунда II до тех пор, пока смерть нежно любимой супруги этого государя, Варвары Радзивилл, не вызвала глубокой перемены в его характере. Стараясь размыкать свою скорбь о ней, король предался разврату и суеверию, – и Мнишеки обнаружили тогда свои таланты. Проворные маклеры и искусные сводники, они доставляли своему безутешному государю колдунов, вызывателей духов, любовниц и разные зелья и средства для возбуждения похоти.

В одном монастыре бернардинок воспитывалась юная красавица, носившая имя Варвары и удивительно похожая на покойную королеву; Юрий Мнишек пробрался туда, переодевшись в женский костюм; она согласилась еще более реальным образом напомнить государю о прелестях столь горячо оплакиваемой подруги. Она была дочь простого мещанина Гижи; ее поселили во дворце, и два раза в день виновник ее счастья являлся к ней, чтобы проводить ее к королю.

Такое ремесло доставило ему должность коронного кравчего и управляющего королевским дворцом; здесь к его обязанностям относилось также и наблюдение за другими любовницами государя, помещенными во дворце. В то же время, действуя заодно со своим братом, он успел приобрести большое влияние на большинство государственных дел, а в особенности забрать в свои руки распоряжение королевской казной. Но оба брата больше всего обогатились в день смерти государя. Сигизмунд, изнуренный всякими излишествами и совсем уже больной, только с несколькими приближенными отправился в Книшинский замок в Литву. Разумеется, Мнишеки и покровительствуемая ими красавица сопровождали короля в его путешествии. В ночь, которая последовала за кончиной государя, они отправили из замка несколько плотно набитых сундуков. Расхищение, произведенное ими, оказалось до того полным, что не нашлось даже одежды, в которую можно было бы благопристойно облечь тело державного покойника.

Так, по крайней мере, рассказывали по всей Польше спустя несколько недель после события, и скандал наделал такого шума, что на ближайшем сейме возбуждены были публичные прения по этому поводу. По-видимому, обвиняемым не удалось здесь оправдаться; однако, с помощью могущественных покровителей они избегли судебного преследования, которого требовали на сейме, и обязательства вернуть наворованное. Краковский воевода Ян Фирлей, великий коронный маршал и зять обоих негодяев, с полным успехом постарался замять это дело. Мнишеки остались по-прежнему богаты, важны и столь же презираемы. При строгом и честном Батории Юрия держали в стороне, и он должен был удовольствоваться незначительным радомским кастелянством. Но вступление на престол Сигизмунда III вернуло Мнишекам некоторую долю их прежних преимуществ.

Юрию было теперь около пятидесяти лет; на тучном туловище и короткой толстой шее склонного к апоплексии человека сидела продолговатая голова с выпячивающимся подбородком и с лукавым взглядом голубых глаз. Юрий в превосходной степени обладал качествами царедворца. Его почтительные манеры и большой дар слова сослужили ему хорошую службу. Король охотно молчал, и Юрий говорил за него. Еще лучше он сумел придать себе цены, искусно выставляя напоказ глубокую набожность. Получив сначала самборскую королевскую экономию, затем сандомирское воеводство и львовское староство, он построил два монастыря – доминиканский в Самборе и бернардинский во Львове, и в то же время пожертвовал десять тысяч флоринов для построения в этом же городе иезуитского коллегиума. Он умело делил свои дары между этими тремя влиятельными орденами и не упускал из-за этого возможности укрепить свое положение брачными союзами преимущественно с протестантскими семьями. Католический мир избегал их как зачумленных, вследствие чего он были доступнее и представляли более выгодные партии. Муж одной из сестер воеводы – Фирлей – был кальвинист. Другая сестра его вышла замуж за арианина Стадницкого. Сам воевода женился на Ядвиге Тарло, отец и братья которой были тоже упорные ариане.

Его должности приносили ему большой доход, и доход этот был тем значительней, что управитель самборской экономии не прочь был позабыть представлять свои отчеты. Но несмотря на это и на его прежние хищения, он стал нуждаться и быстро запутался в долгах. Самборский замок, со своей грудой безобразных, но обширных построек, расположенный в красивой местности на левом берегу Днестра, был роскошным местопребыванием на польский лад. Теперь это – простое местечко с бедным еврейским населением, но в то время это был целый город, имевший военное значение; местами укрепленный, защищенный рвами и опоясанный толстыми крепостными стенами, он служил передовым постом против татар. Замок состоял из четырех отдельных строений: дворец короля, дворец королевы, палац для гостей, в котором помещалась одна только обширная столовая, и в отдельном здании приемная зала. Такое расположение встречается еще и теперь в некоторых резиденциях польской аристократии. Их королевские величества никогда не посещали Самбор, и потому управитель экономии свободно располагал всеми этими помещениями, а также и многочисленными службами, окруженными громадными садами, – жилыми домами, кухнями, сараями, конюшнями и погребами. Мнишек вел здесь роскошную жизнь, но во время появления претендента ее неприятно нарушали назойливость кредиторов и все более и более частые посещения судебных приставов со своими помощниками.

Мнишек не мог делать новых заимствований из королевской шкатулки; Сигизмунд был благорасположен к нему, но как хозяин он был сравнительно бережлив, и его казна недурно охранялась. Чтобы выйти из затруднительного положения, самборский управляющей нашел, наконец, одно лишь средство: выгодно пристроить своих дочерей. Он не давал им приданого, но умудрялся находить богатых и угодливых мужей. Таким образом его старшая дочь Урсула стала женой Константина Вишневецкого, вполне способного поддержать своего бедствующего тестя. Младшая Мария, или Марина, поджидала еще жениха; в это время ей было лет восемнадцать или девятнадцать.

Такова была та среда, куда чреватая опасностями судьба привела предполагаемого сына Грозного.

Легко можно себе представить, какие пленительные горизонты открыло это появление взору стесненного магната. Нет сомнения, что кремлевские богатства, столь преувеличенные, по обычаю, воображением людей того времени, но безусловно превосходившие сокровища книшинского замка, заманчивой картиной тотчас же предстали его жадному и тревожному взгляду. Дмитрий, вернувши себе венец своих предков, был бы верным источником богатства для того, кто сумел бы запасти себе хорошее местечко на берегах этого далекого Пактола.

К сожалению, в тех сведениях, которыми мы обладаем, мы встретим досадный пропуск. Мы совсем не знаем, как возник этот чудесный роман, который лучше всякой иной комбинации должен был осуществить на деле мечту самборского кастеляна и дать его надеждам наиболее прочную гарантию. Претендент ли залюбовался первый на свояченицу князя Вишневецкого или его поощрял к этому отец, или даже сама дочь? Мы все еще ограничиваемся только догадками. Марина слыла красавицей; но и тут, в этом вопросе, мы опять-таки можем сослаться только на предание, – ведь сохранившиеся портреты не говорят нам ничего такого. Марина была похожа на воеводу: тот же высокий лоб, ястребиный нос и острый подбородок; но тонкий рот и плотно сжатые губы, которые были как будто созданы не для приманки поцелуев, неприятно дополняли сходные черты. И только довольно красивые, продолговатые, словно миндалины, глаза и грациозно выгнутые брови несколько смягчали это сухое, черствое лицо. Но эти портреты, – я говорю о тех, которые действительно или по-видимому достоверны, – изображают всегда московскую царицу с порфирой на плечах и с венцом на голове; и можно допустить, что, стараясь придать величественный вид своей модели, художники не позаботились сохранить ее природную привлекательность.

Дмитрий был бесспорно некрасив; об этом согласно свидетельствуют все портреты и все описания. Но кроме обаяния, связанного с его таинственным прошлым и с тем будущим, которое, казалось, открывается перед ним, он обладал достоинствами, перед которыми не устояла бы большая часть женщин: отвагой, внушаемой здоровым и мощным юношеским жаром, мужеством и ловкостью. К этим достоинствам он присоединил последний и высший соблазн: любовь! В соединении этих двух молодых существ, обреченных на самую величавую и самую прискорбную участь, Юрий Мнишек руководился, наверное, только расчетом, а его дочь, по всей видимости, только непомерным честолюбием. Но претендент вложил сюда всю свою душу. И в самом деле, если в Самборе этот союз мог ему показаться выгодным и способным послужить ему на пользу, в Москве он обратился не только в обременительные, но и в бесконечно опасные оковы. Бесспорно, союз этот в весьма большой мере повредил его успеху и подготовил его гибель. В его власти было порвать эту связь, а между тем он не задумался об этом ни на миг! Его постигла участь большинства великих честолюбцев; подобно им познал он очарование и тяжесть рокового увлечения. И у него была своя Марина, как у Антония – Клеопатра и, ближе к нашим дням, у Наполеона III – Евгения.

Религиозные влияния, надо думать, принимали косвенное участие в этом сближении. Дочь набожного отца, Марина была благочестива, и, если Дмитрий положил к ее ногам надежду на царский венец, такой брак казался верным залогом еще более достославных обещаний для католической церкви. Вот почему в завязку этой злополучной связи не преминули впутать вмешательство иезуитов. Но иезуитов не было в Самборе! С полной уверенностью можно утверждать, что до приезда в Краков претендент не встречал ни одного из членов этого уже прославившегося и могущественного общества. Дмитрий был воспитанником иезуитов? Разумеется, нет! У него не было ни одной черты схоластического обучения и религиозного фанатизма! Разве пребывание в коллегиуме отцов иезуитов могло бы не оставить следа? Разве ученик иезуитов мог бы подписаться In Perator? Напротив, для человека, который провел свое детство в польских или итальянских школах, виновный в такой ошибке чересчур хорошо говорил по-русски. С другой стороны, в религиозных вопросах он проявлял всегда веротерпимость, граничившую со скептицизмом: задушевными советчиками и секретарями православного царя, тайком обратившегося в католичество, были два протестанта!

Возможно, что в одном из бернардинских монастырей, который Марина часто и на долгое время посещала, она позволила внушить себе мысль своим самопожертвованием подготовить католическому миру наиболее славную из его побед. Но личные сношения Дмитрия с этими монахами, по-видимому, ограничивались одними религиозными собеседованиями, которые только подготовляли почву для более искусных распространителей веры, и дружескими беседами, предметом коих была зарождающаяся любовь претендента к дочери сандомирского воеводы. И в том и в другом случае самборский ксендз, о. Помаский, придворный священник, каноник и королевский секретарь, своими елейными речами оказывал поддержку о. Анзерину, которого тогдашние духовные писатели изображают превосходным богословом, но его фамилию или прозвище (Anserinus – по-польски Ga sior или Ga siorek, значит «гусак», или большая оплетенная бутыль) неотвязно вызывает в нас сохранившийся, по преданию, образ польского бернардинца, отчаянного питуха и бесподобного юбочника.

Помолвку не отпраздновали сейчас же в Самборе и даже, кажется, не пришли к окончательному соглашению относительно предполагаемого брака. Но одно возникновение этого проекта, подчиненного еще политическим соображениям, для выяснения которых надо было совершить путешествие в Краков, дало предприятию претендента другой оборот. Стали догадываться, что за сандомирским воеводой скрывается участие самого короля, и уже было недалеко от того, что предполагаемый зять влиятельного царедворца будет располагать войском. Мы имеем известия, что для поддержки дела претендента с января месяца 1604 года в Лубнах – резиденции князя Михаила Вишневецкого – составлялись отряды. В то же время с Дона, куда, быть может, проник Гришка Отрепьев, приходили казацкие выборные, уполномоченные сговориться с царевичем. Дело пошло чересчур уже быстро. И действительно, вследствие донесения, посланного в Краков, быстро последовал королевский приказ, предписывавший украинским старостам не допускать этих сборищ, – и комиссар его величества, Яков Мецельский, велел забрать казацких разведчиков.

Юрий Мнишек, ввиду своего положения, менее чем кто-либо другой из польских панов, мог затевать подобное предприятие. Мысль вверить будущее своей дочери с ее зарождающимся честолюбием кучке казаков и татар и идея более чем смелого наезда на Москву, даже принимая в соображение ненадежную поддержку народного восстания и отваживаясь встретить несомненное сопротивление такого воинского строя, который с немалым трудом победил Баторий, могли обольстить воображение человека с таким воображением и характером, как Вишневецкий, но холодному и расчетливому взору отца Марины с первого же взгляда он должны были казаться прямо безумием. Он надеялся найти другой путь и более надежные элементы успеха. Вслед за Замойским, в ноябре месяце 1603 года, король выразил желание видеть Дмитрия в Кракове. И Юрий Мнишек, стараясь привлечь на свою сторону Сигизмунда и Польшу, решился на попытку, перед которой отступил Вишневецкий.

4. Претендент в Кракове

Двое из наиболее влиятельных государственных людей в стране, сам Ян Замойский, первый из всех, и будущий победитель шведов Ян-Карл Ходкевич, убеждали короля не вмешиваться в это дело. Я уже указывал, что такое отношение было самым разумным. До сих пор еще не вполне поняли, что подлинность Дмитрия менее всего забот могла внушать тем из поляков, которые в этом предприятии принимали во внимание только выгоды своего отечества. Ведь ясно, что восстановлять славную древнюю московскую династию значило работать в пользу Московского государства, а не Польши. Но, хотя согласно конституции король должен был принять мнение Замойского и Ходкевича, у него были и другие, менее официальные, но более желанные для него советчики. Его приближенные принадлежали, главным образом, к второстепенным личностям в стране; это были царедворцы, которые шли по следам Николая и Юрия Мнишеков, такие обжившиеся в Польше выходцы, как Андрей Бобола, Бернард Мацейовский и Сигизмунд Мышковский, или наемные, иностранцы, как немец Врадер и итальянец де ла Кола, и, наконец, главная придворная дама королевы Урсула Гингер, называемая обыкновенно по-немецки Meierin. Этот маленький мирок, легко доступный всяким интригам, находился заодно с самим королем под сильным влиянием иезуитов, и в частности, под влиянием духовника его величества, отца Барча. А между тем внимание отцов-иезуитов уже было насторожено на те известия, которые приходили из Самбора, и в их глазах вопрос, возбуждаемый ими, принимал совсем иной характер.

Истинный или мнимый, но обращенный в католичество царевич мог стать неоценимым средством: лишь бы только ему удалось вступить в Москву, следом за ним могли бы проникнуть туда и члены Общества иезуитов. Вдобавок чисто личные соображения побуждали к тому же и Сигизмунда. Будучи ревностным католиком, он способен был, кажется, пожертвовать Польшей, чтобы ввести в недра католической церкви Московское государство. Недавно он сугубо потерял свое наследие в Швеции, и эта страна в равной мере волновала его как своими политическими, так и близкими его сердцу религиозными интересами. Отчего бы ему после неудачных переговоров с Годуновым не возобновить попытки вернуть это наследие при помощи соперника венчанного выскочки? Мешало одно препятствие: с Москвой недавно подписали двадцатилетнее перемирие. Но если претендент был истинный сын Ивана IV или если в это можно было поверить, тогда договор, заключенный с похитителем престола, не становился ли недействительным?

Правда, хотя нунций Рангони, – как утверждает это он сам, – и отказался в конце концов для обсуждения этого щекотливого вопроса созвать совет иезуитов, но вполне вероятно, что с этой стороны нерешительный монарх встречал по меньшей мере поощрения. Иначе Сигизмунд, конечно, не решился бы передать вопрос на обсуждение в другое собрание, авторитет коего при отсутствии сейма имел такой же вес и мог даже перевесить авторитет самого короля в этой своеобразной стране, которая хотя имела короля, но принимала все более и более удивительные формы республиканского образа правления. Требуя присылки Дмитрия в Краков, Замойский, без сомнения, хотел только захватить царевича в свои руки и этим живо положить конец предприятию. А король замышлял совсем иное, когда в феврале 1604 года он вступил в официальную переписку со своими сенаторами, прося их высказаться всенародно о выгодах и невыгодах (de commodo et incommodo) той поддержки, какую можно оказать этому искателю приключений.

Напрасно утверждали, будто мнения сенаторов Речи Посполитой разделились. По двум существенным вопросам – о подлинности Дмитрия и о предполагаемом участии Польши в его предприятии – король почти единодушно, за исключением двух голосов, получил отрицательный отзыв. Кроме того, о том, что противного взгляда был краковский воевода Николай Зебржидовский, известно нам только из письма нунция Рангони, написанного позднее, в то время, когда этот вельможа, известный смутьян и будущий виновник междоусобной войны, мог присоединиться к делу, открыто защищаемому тогда иезуитами. Судя по сохранившимся ответам сенаторов, только один из них склонен признать подлинность претендента, – это Гнезненский архиепископ, прелат Ян Тарновский. Да и то в его ответе заключается положение, которое в лице Плоцкого епископа Альберта Барановского находит себе красноречивого защитника: если бы, говорит он, царское происхождение претендента было признано, для сохранения мира надо отказаться от всякого участия в его деле, строго наблюдать за этим иностранцем и препятствовать его сношениям с казаками. Хотя не все сенаторы высказываются за полное воздержание, во всяком случае, такое мнение преобладает; к нему присоединяется и сам Гнезненский архиепископ; наиболее отважные предлагают только воспользоваться Лжедмитрием, чтобы тревожить Годунова, и при особом мнении остается Ян Остророг, – он советует отправить претендента в Рим, определив ему определенную сумму на содержание. И все, наконец, окончательное решение этого вопроса предоставляют сейму или собранию сената в полном составе.

Таков был голос разумной Польши, голос мудро понятого национального блага! Нельзя, однако, не заметить, что те обстоятельства, при которых появился претендент, его положение протежируемого и будущего зятя Мнишека, что, без сомнения, было известно, оказали, конечно, некоторое влияние в таком почти полном и столь исключительном согласии мыслей и чувств.

В первых числах марта, вскоре после получения всех этих ответов, не предвещавших ничего хорошего, сандомирский воевода и протежируемый им юноша прибыли в Краков.