В скитаниях

Этот ветер свободы помог достичь Яффы менее чем за двое суток. Василий упросил своего нового хозяина прихватить его в Иерусалим, ко гробу господню. Христофор имел в Иерусалиме торговые дела и отправлялся туда вместе с христианскими паломниками из разных стран. Василию позволили примкнуть к этой группе верующих, которая насчитывала два десятка человек. От Яффы до Иерусалима — верст сто восемьдесят, паломники проходят их обычно пешком. Правда, ходить в одиночку нельзя — по дороге ко гробу господню странник может обрести гроб и для самого себя: разбойники непременно ограбят и убьют одинокого путника.

В Иерусалиме Василия ждало разочарование: ко гробу господню его не допустили. Слишком высока была плата, установленная турецким султаном для входа в христианский храм Вознесения. Не собрали нужной суммы и попутчики Василия. Пришлось им лишь снаружи посмотреть на древнюю твердыню веры и отправиться восвояси, проделавши попусту многие сотни и тысячи морских и сухопутных миль.

Василий так сокрушался о своей неудаче, что грек повел его к знакомому христианскому священнику, который в маленькой православной часовне исповедал нижегородца, отпустил ему грех вероотступничества и в знак освобождения Баранщикова от турецкой клятвы велел сторожу часовни заклеймить правую руку Василия, повыше турецкого клейма, изображением креста господня. Это святое клеймо стало уже одиннадцатым на теле Василия Баранщикова, и, хотя сторож причинил ему снова тяжкую боль, лишив возможности шевелить рукой в течение трех суток, все-таки ему радостно было сознавать, что на сей раз боль угодна господу! На прощание греческий священник в часовне пояснил Василию, что теперь он свободен от вины перед христианским богом, но может навлечь на себя немилость правоверных слуг Аллаха. Василий и раньше знал, что любой турок вправе убить вероотступника, как ядовитую змею. Даже касаться рукой предмета, оскверненногоприкосновениемотступника, строго-настрого запрещено мусульманину. Аллах, как и большинство богов, был жесток и мстителен!

Обратный путь от Иерусалима до Яффы паломники проделали за трое суток. Измученные знойной дорогой, приплелись Христофор с Василием на борт своей шхуны и в тот же день отплыли в Европу…

Немало разных портовых городов перевидел Василий, плавая на греческой шхуне по ласковым водам Средиземного моря. И однажды перед восхищенным нижегородцем предстала пленительная картина венецианской торговой гавани. Здесь, в знаменитом городе дворцов и каналов, в самом сердце аристократической Венецианской республики, враждовавшей с Портой не на жизнь, а на смерть, Василий Баранщиков, беглец из турецкой неволи, встретил сочувственное отношение к себе со стороны властей.

В канцелярии Большого Совета, куда Василий сразу по приезде обратился за помощью, его сперва подвергли строгому и подробному допросу. Безыскусный рассказ Баранщикова о побеге из плена, измятый испанский паспорт, многочисленные клейма на теле и, наконец, страшные подробности гибели венецианского моряка Антонио Ферреро — все это расположило чиновников в пользу «Мишеля Николаева».

Венецианские власти снабдили Баранщикова небольшой денежной суммой, а главное, выдали ему официальный венецианский паспорт, чтобы облегчить Василию дальнейшее странствие к родной стране. На паспорте был напечатан геральдический венецианский лев рядом с покровителем города дожей апостолом Марком.

С этим вторым паспортом Василию Баранщикову было легче наняться в венецианском порту на любое судно, идущее к российским границам. Но Василий посовестился обмануть своего благодетеля Христофора: ведь он обещал проплавать с греком год, а прошло лишь несколько месяцев со дня его побега от турок.

Василий воротился на шхуну, показал товарищам свой роскошный паспорт, спрятал его поглубже м полез на рею ставить паруса.

У Христофора-капитана были дела во всех портах Средиземного моря, и в каждом порту Василий справлялся, нет ли здесь консула российской державы. Наконец в Триесте консул сыскался, выслушал Василия и посоветовал ему направиться в Стамбул, турецкую Византию, к российскому императорскому послу в звании министра Якову Ивановичу Булгакову. Уж он-то, дескать, поможет!

И опять портовые города, чужая речь, смуглые женщины, синие волны и тяжелая матросская работа. В плавании хотелось поскорее добраться до ближайшего порта, и невидимый берег казался желанным и манящим, пока кругам расстилалась переменчивая водная пустыня или две голубые бесконечности вновь и вновь повторялись друг в друге. А когда тяжелые якоря ложились на дно и судно замирало на месте, когда матросы, потолкавшись на берегу, спали в своих подвесных койках в кубрике и с палубы виднелся портовый городок в огнях, — тогда властно начинал звучать в сердце Василия голос моря! Да, он стал настоящим моряком, вечно беспокойным человеком, который стремится с палубы на берег, а с берега — на палубу, в порту ждет не дождется отплытия, а в море напряженно всматривается в даль, голубую или черную, не виднеется ли огонек или не показался ли знакомый мыс на горизонте!

Конец службы на греческой шхуне был уже близок, когда корабль отдал якоря в порту Смирны. Сдавши вахту, Василий отправился в город, казавшийся издали особенно красивым.

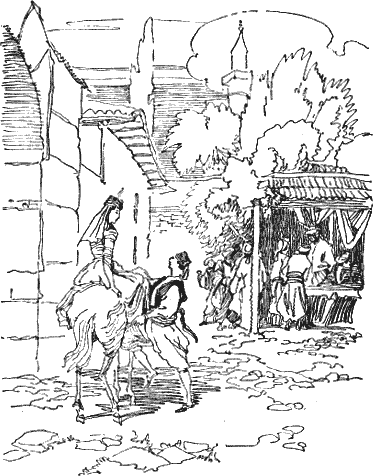

Нижегородец неторопливо шагал по нарядной улице к нижнему горожу. Вдруг он увидел знакомое лицо… Молодая женщина в полувосточном, полуевропейском наряде садилась на породистую верховую лошадь. Василий Баранщиков сразу узнал ту самую грузинскую красавицу, что запомнилась ему на базаре в Хайфе.

Красивый молодой араб помог ей сесть в седло, и оба ускакали в сторону загородных дач. Видно, судьба бывшей турецкой пленницы сложилась счастливо, и Василий так порадовался за молодую женщину, будто она была ему близким знакомым человеком. Эта встреча показалась Василию как бы добрым предзнаменованием и для его собственной судьбы. Может быть, поэтому о днях своего пребывания в Смирне Баранщиков сохранил какое-то теплое, благодарное и радостное воспоминание.

Путь из Смирны лежал теперь в Царьград, и как раз здесь, в магометанской Византии, окончился договорный год службы у грека. Друг Христофор отпустил своего матроса с миром, сердечно с ним распростился, но… Василий сошел со шхуны в константинопольском порту, у Нового моста через Золотой Рог, с таким же пустым карманом, с каким поднялся в Хайфе на ее борт: дела коммерческие у грека шли не блестяще, и он не смог дать матросу Баранщикову ни гроша.

С сомнением осмотрел Василий свои холщовые доспехи, шаровары и матросскую куртку. Но — делать нечего! Начистивши сапоги и водрузив на голову добытое у какого-то матроса подобие картуза, зашагал Василий Баранщиков к зданию российского посольства в Стамбуле. Однако еще в порту он услышал, что в городе свирепствует повальная моровая язва и все иностранные дипломаты и важные господа покинули зараженный Стамбул и переселились в свои загородные дачи и дворцы.

Со смешанным чувством надежды, страха и радости шагал Василий по пыльным и знойным улицам Византии, даже не замечая неповторимой красы этого древнего града греческих императоров и пышных турецких султанов.

Солнце жгло ему спину, когда, миновав карантин и Галатскую башню, он добрался до тенистой, нарядной улицы в Пере — квартале посольских особняков. Встречный французский матрос объяснил ему, что здесь, на «гран рю де Пера», кварталом дальше находится дом российского посла и министра…

Вот и сад российского посольства. Торжественное молчаливое здание… Магнолии в цвету… Мраморный водоем… Фонтан… и… русские слова на медной доске!

Сквозь решетку садовой калитки на Василия поглядывал какой-то пожилой слуга, только что, видно, подметавший дорожки, аккуратно присыпанные песком. Не помня себя от волнения, впервые за четыре года, заговорил Василий вслух по-русски. Дворник покачал головой.

— Его превосходительство на мызе пребывать изволят, на берегу. Бююк-Дере местечко называется, верст тридцать отсюда. В городе-то, вишь, поветрие моровое, чай, сам слыхал?

Вздохнув, Баранщиков пустился в далекий путь. Миновав Перу — посольский квартал города, по крутой, но удивительно красивой дороге, через Бешикташ и Ортакёй, шагал он к посольской мызе. Дорога вела мимо летних султанских дворцов, мечетей, увеселительных киосков и бесчисленных фонтанов, метавших в голубую высь серебряные копья своих струй.

Через три часа, измученный жарой и голодный, добрался он до берегов Босфора, увидел издали грозный замок Румели-Гиссар, а напротив, по ту сторону узкого здесь пролива, другой замок-крепость — Анадоли-Гиссар. Сейчас его не трогала чарующая красота босфорских берегов, их отвесными скалами, стройными кипарисами, лаврами и вековыми платанами, таинственными развалинами старых башен, великолепными садами и дворцами турецкой знати. Такой роскошной панорамы Баранщиков не видывал нигде за всю свою жизнь. Но в эти минуты он был равнодушен к ней и размышлял только об одном: как бы добраться до посла.

Наконец открывается перед ним нарядная мыза. Василий одергивает на себе потную рубаху, приглаживает мокрые волосы и, подергав козырек картуза, стучит бронзовым молоточком в начищенную бронзовую дощечку на двери.

Через минуту дверь тихо приоткрывается, из нее показывается седая голова, обшлаг ливреи с позументами… Батюшки-светы, никак генерал в дверях стоит! Василий так оробел, что не смог выговорить ни слова. Он сорвал с головы картуз, в замешательстве прижал его к груди и… молчал!

«Генерал» в швейцарской ливрее с достоинством подождал, затем произнес заученную фразу по-турецки, повторил ее по-французски и, наконец, потеряв терпение, сделал жест, который по-российски мог быть выражен нехитрыми словами: пошел прочь!

Василий в отчаянии ухватился за дверь и, запинаясь, произнес, что имеет дело к послу российскому.

— А кто послал тебя к его превосходительству? Что ты за птица такая и откуда? — высокомерно спросил швейцар.

— Ваше благородие! — умоляющим голосом, чуть не плача от волнения и уже поняв, что перед ним стоит лицо не генеральского звания, заговорил Василий. — Дозвольте доложить! Российский я подданный, из города Нижнего Новгорода, второй гильдии купец…

— Кто там? — раздался в глубине вестибюля высокий пронзительный голос. — С кем ты там препираешься, Иван? Впусти его в переднюю.

Швейцар Иван пошире приоткрыл дверь, и Василий Баранщиков вошел в прихожую посольской мызы. Перед рослым нижегородцем оказался тщедушный человечек в кафтане и камзоле, с аккуратно повязанным белым галстуком. Лицо человечка, тщательно выбритое, было напудрено столь же густо, как и парик. Он посмотрел на Василия через лорнет и тотчас же небрежно уронил его на шнурок. Василий поклонился в пояс и начал торопливо излагать свое ходатайство. Он хотел испросить себе российский паспорт и получить совет, как поскорее добраться домой, но выразить все это кратко и складно нижегородец от волнения не сумел. Убоявшись, что важный старик может усомниться в правдивости его рассказа, Василий стал вдаваться в подробности. Он не перечислил и трети своих похождений, как старичок нахмурился, поморщился и начал от нетерпения постукивать пальцами по мраморному столику. Так и не дослушав рассказа, он досадливо перебил Баранщикова:

— Так чего ж тебе, в конце концов, надобно? Зачем явился к его превосходительству беспокоить? Только заразу принесешь нам.

Василий, втайне ожидавший, что перед ним — сам посол, смутился еще больше.

— Дозвольте спросить вашу милость, кем вы-то сами быть изволите?

— Тебе, дураку, сие без надобности! Ну, дворецкий я, управитель дома его превосходительства посла российского, и некогда мне тут со всяким прощелыгой лясы точить. Нужды нет его превосходительству за вас вступаться, много вас таких ходит, и все вы сказываете, что нуждой отурчали. Убирайся-ка подобру-поздорову!

— Ваша милость, не велите казнить! — взмолился Баранщиков. — От порога российского не гоните, зане я государыне своей подданный такой же, как и вы сами. Извольте доложить обо мне послу.

— Ты еще учить меня вздумал, смерд! — зашипел старик, и в его крысиных глазках засверкала злоба. — В последний раз сказываю: коли не уберешься отселе немедля или еще раз мне на глаза попадешься велю в кандалы забить и полиции турецкой предам. Вон, тварь!

И пошел Василий Баранщиков прочь от посольской мызы, как сам он повествует, «обремененный нуждою, в унынии и слезах». Закаялся он допроситься милости от государственных, царских чиновников, понял, что пес и в золотом ошейнике — все пес!

До порта добрался он уже в полной темноте и, когда увидел отраженные морем звезды и дрожащие на воде отсветы портовых огней, почувствовал такую усталость, что бессильно свалился под какие-то тюки да так, чуть не на голой земле, и проспал до рассвета.

Утром, протеревши глаза и ощутив сильнейший голод, решил поторопиться обратно на греческую шхуну: авось его место в кубрике осталось еще никем не занятым.

Тем временем из-за крыш выглянуло солнце, муэдзины, призывавшие правоверных на молитву, спустились со своих минаретов. Василий дивился сказочной красе города и залива. Первые солнечные лучи осветили Золотой Рог. Но, вглядываясь в даль, туда, где за мысом Серай Босфорский пролив встречается с пенистой ширью Мраморного моря, Василий увидел среди этой синей сверкающей зыби… корму своей шхуны: она уходила в сторону Принцевых островов!

Грек Христофор, напуганный слухами о моровой язве и карантинном режиме, поднял на рассвете якоря и вышел в море.

Голодный Василий Баранщиков сорвал с головы картуз, швырнул под ноги и с остервенением втоптал его в дорожную пыль.

…Два месяца он проработал грузчиком в порту Стамбула, ночуя с оборванцами в ночлежке, в домишках портовой бедноты, а то и прямо у причалов. Лишь изредка случалось ему прожить по несколько дней в домах состоятельных греков: он нанимался к ним на поденные работы, а потом снова возвращался в порт.

Зарабатывал он за сутки «на круг» по два герша, или пиастра, то есть примерно гривен восемь серебром на русские деньги, но в России такой дневной заработок мог прокормить большую семью, а здесь! Двух пиастров еле-еле хватало Василию на харчи: и хлеб, и мясо, и даже рыба были дороги в Стамбуле. Всего дороже обходилась обувь. Здешние мягкие кожаные туфли-чувяки были непрочны, их никогда не хватало даже на месяц, а стоили они двух-, трехдневного заработка. Присмотревшись к работе турецких сапожников, Василий сам между делом стал учиться шить кожаную обувь на турецкий манер и приобрел даже кое-какие сапожные инструменты.

Однажды услышал Василий Баранщиков от греков, будто есть в Константинополе и российский Гостиный двор. Василий так обрадовался, что еле дождался конца трудового дня в порту. Перетаскавши на спине тонны полторы мешков с мукой, Василий чуть не бегом, весь запорошенный мукой, отправился к землякам. На Гостином дворе увидел он не менее сотни лавок, где на скамьях и на стульях, а не на коврах и циновках, как турки, восседали российские купцы. Среди них было немало «некрасовцев», давно покинувших Россию и молившихся по-старинному, но были и коренные русаки, лишь на время приехавшие в Стамбул с родины и поддерживавшие связи с российским посольством. Торговали здесь железом, русским мылом, кожевенным товаром, деревянными резными изделиями, а также коровьим маслом, хлебным зерном и медом.

К Василию Баранщикову в рваной одежде, с огрубевшим на ветру голосом, загорелому, наподобие мавра или арапа, купцы на подворье отнеслись недоверчиво. А как услыхали, что оборванец, выдающий себя за нижегородского гильдейного купца, просит деньгами помочь, и вовсе подозрительным он показался. Рассказы Василия о его злоключениях купцы слушали с ехидством и насмешками: дескать, про такое в писаной «Гистории о Василии Криотском, российском матросе» прочитать можно, а в жизни такого еще ни с кем, ни с одним живым купцом, не случалось! Горазд, мол, речистый турусы на колесах разводить. Иные, подобрее да попрямее сердцем, качали головами и вздыхали сочувственно, стесняясь, однако, показать, что веру дают словам бродяги, чтобы не прослыть простаками, и денег не предлагали. Не сумел Баранщиков внушить землякам доверие, может быть, именно потому, что говорил им правду, а она, как известно, частенько бывает необычнее вымысла!

В конце концов нижегородец сообразил, что не с того конца начал. Чтобы побороть недоверие земляков и убедить их в истинности своего рассказа, надо было показать им паспорт и клейма. Но как показать здесь, в турецкой столице, правую руку? Если откроется его отступничество от магометанства, не сносить ему головы.

Тем не менее он попросил наиболее благосклонных к нему российских негоциантов собраться под вечер в одной из лавок. Купцы пришли, уселись, словно на аукционе, и Василий пустил по рукам свой венецианский, а затем и гишпанский паспорта.

Гости с недоверием их осмотрели и, как Василий того и ожидал, выразили сомнение, что владелец этих паспортов Мишель Николаев и он, именующий себя Василием Баранщиковым, суть одно лицо.

— Да как же, господа, не одно лицо! Извольте взглянуть на мою левую руку.

Василий обнажил руку до плеча. Повскакли с мест негоцианты, позабыли про купеческую степенность, и наперебой, ахая да охая, стали ощупывать разрисованные мускулы Баранщикова. Клеймо с буквами М. Н. (Мишель Николаев) свидетельствовало, что его обладатель действительно носил такое имя. Но самые недоверчивые продолжали упорствовать:

— А чем докажешь, что не сам ты сии клейма на себе наколол, чтобы честной народ в обман вводить, рубли с него за показ выспрашивать? — громогласно воскликнул бородатый хлеботорговец.

Василий Баранщиков с усмешкой глянул на него.

— Не велишь ли, батюшка, и на тебе таких печатей наставить? У меня их много припасено: обмана людей ради вожу их с собою с острова гишпанского. Пожелаешь — мигом изукрашу. Сможешь тогда и ты с честного народа за показ рубли спрашивать!

Шутка понравилась, кругом захохотали. Недоверчивый купец плюнул и отошел: чего с прощелыгой в спор вступать? Негоже оно, зазорно.

Между тем кто-то приметил и на правой руке Василия «печати».

— Да ты, брат, уж не пугачевец ли клейменый? — раздался негромкий с хрипотцой голос. Все обернулись. Вопрос задал мелочный торговец, по прозвищу Крючок, державший на краю Гостиного двора маленькую лавчонку, очень часто закрытую. На Гостином дворе уже давно подозревали в нем тайного турецкого шпиона. Сюда Крючок явился незваным. Он бочком подобрался к Василию и резким движением задрал правый рукав, обнажив турецкое клеймо Али-Магомета — знак восходящего солнца.

— Эге-ге! — протянул Крючок, — так ты, видать, стреляная птица! Клеймо-то магометанское… Говори теперь правду: кто тебя отуречил? Откудова сбежал?

— Господа купцы! — дрогнувшим голосом проговорил Василий. — Был грех, не скрою: неволею отурчал, а потом во святом граде Иерусалиме грех замолил и прощение обрел. Али святого креста господня не усматриваете повыше клейма турчинского? Бог вам судья, только мне теперь здесь нельзя оставаться! Уйду куда очи смотрят. Об одном прошу, братцы: не выдавайте!

— Зачем же выдавать, — заговорили разные голоса. — Иди откуда пришел. Ни ты нас, ни мы тебя… Ступай себе с богом!

— Куда ему идти, — с издевкой сказал Крючок. — Поймают — секим-башка ему сделают, Мишелю этому, свет Николаеву… Куда податься-то замыслил?

— За рубеж турецкий… Счастья попытать хочу, — тихо отвечал Баранщиков. — Думал, земляки малость деньгами помогут.

— Пустое! Не выберешься живым и на колу сгинешь. Ладно уж, пособлю тебе в беде… Прощеньица просим, почтеннейшие! Ну, иди за мной, что ли, купец нижегородский, хе-хе-хе!

Крючок повел Василия через Гостиный двор к своей лавчонке, заглянул в нее, что-то сунул в кожаный мешок (оно затарахтело в мешке железками) и вышел на крутую узкую улицу.

— Идем. Не отставай. Не то — пропадешь — выдадут теперича купцы беспременно!

Миновав величественную мечеть Джихангир, они двинулись по направлению к Галата-Серай, где находился полицейский участок. У Василия заныло сердце от дурного предчувствия. Невдалеке от здания полиции Крючок ввел Баранщикова в небольшую кофейню, усадил его на ковре у низенького столика и велел хозяину послать мальчика за Усманом-ата.

— Усман-ата — это первый мой друг и благодетель, немаловажный человек в Стамбуле, его сам великий визирь знает, — пояснил Крючок Баранщикову. — Коли заслужишь его одобрение — значит, дело твое будет верное.

Василий догадывался, что становится жертвой какого-то вероломства и вот-вот угодит в новую беду. Он ясно видел, что здесь, в подозрительной турецкой кофейне, Крючок чувствует себя своим человеком. С тоской Василий оглядывался по сторонам, а собеседник будто по книге читал на простодушном лице нижегородца все его мысли:

— Утечь — и не помышляй! Поймают немедля. Через границу турецкую тебе не перейти: рубеж морской зорко стерегут, да и не добраться тебе туда на челне. Визирь велел крепко границу охранять, дабы врагам султана неповадно было запретные товары безданно-беспошлинно в Порту провозить. Также и на границах сухопутных кордоны стоят, а без дороги попытаешься пройти — жители выдадут. Так что одно твое спасение — Усман! Коли насупротив его пойдешь — сгинешь, коли упрямиться станешь — не миновать тебе…

Крючок поперхнулся и умолк, потому что в кофейню вошли двое — турецкий мулла и высокий жилистый человек в дорогой одежде и чалме. За поясом у него был заткнут пистолет, как у янычара. Василию было нетрудно угадать, что пришли за ним, потому что оба вошедших сразу подозвали Крючка, поздоровались с ним на восточный манер и при этом высокий бросил на Баранщикова испытующий взгляд. Втроем — мулла, высокий и Крючок — они посовещались между собой шепотом, будто бы о чем-то торгуясь. Очевидно, высокий с пистолетом и был «немаловажным в Стамбуле человеком» — Усманом-ата. Крючок отдал ему мешок, прихваченный из лавчонки, а Усман отвернул полу халата, достал увесистый кошелек, неторопливо отсчитал двадцать серебряных монет и вручил их Крючку. Тот поглубже распихал их по карманам, чтобы не звякали, низко поклонился Усману и удалился, не удостоив Василия даже прощальным взглядом. Усман показал Василию на выходную дверь и чистейшим русским языком, выговаривая слова по-верхневолжски, на «о», приказал идти за собой.

— Поведу тебя пока не в полицию, а к себе домой, не бойся! Там у меня и потолкуем в холодке. А бежать — не советую. Имам Ибрагим-баба вмиг поднимет на ноги всю стамбульскую полицию. Ступай вперед и помни: пистолет мой заряжен, рука — верна, а пуля — тяжела!

На улицах было уже совсем темно. Только теплые южные звезды чуть мерцали и казались украшениями на остроконечных стамбульских шпилях. Очертания зубчатых стен, тонкие минареты и башни Царьграда выступали из этой звездной, словно пронизанной золотыми нитями, синевы подобно парчовому узору на шелковом аксамите.

У выхода из кофейни хозяин пошептался с Усманом, сбегал в чулан и принес зажженный фонарь со щитком. Фонарь он сунул в руку Василию, и тот зашагал, освещая плохо мощеную улицу. Позади него, оставаясь в тени, шли Усман и мулла Ибрагим-баба. Так миновали они несколько узких улиц и тесных площадей, обогнули монастырь дервишей, прошли по темной улице Топхане и свернули с нее в извилистый переулок с бедными строениями. Этот ночной путь с молчаливыми и загадочными компаньонами запомнился Василию долгим, утомительным и зловещим, хотя, как впоследствии оказалось, они не отшагали и версты. По дороге Баранщиков несколько раз пытался заговорить с Усманом, но тот отмалчивался. Наконец Василий решился спросить напрямик:

— Скажи мне хоть, кто ты. По речи твоей догадываюсь, что ты из России.

— Угадал, брат. Из города Арзамаса. Когда-то сапожное дело там имел. Ну да что прошло — то ушло, и знать тебе про то — не к чему!

— И давно ты отуречился, земляк? Волею или неволей?

Усман сухо рассмеялся и сзади подтолкнул Василия пистолетом в спину.

— Ишь чего захотел! Много знать — скоро стариться. Нешто здесь про это спрашивают? Шагай быстрее, дома потолкуем!

Остановились они против большого дома с глинобитным забором-дувалом и тенистым садом. Фонарь осветил маленькую резную деревянную дверь, в которую Усман тихо стукнул. Пока внутри ограды кто-то гремел засовами, десяток псов сбежались на свет фонаря и подняли в переулке оглушительный лай.

Комнат в доме было много, обстановка — достаточная. По восточным тахтам и оттоманкам валялись шали, подушки и книжка восточных стихов или каких-то изречений. За стеной, в женской половине дома, приглушенно звучала лютня, слышались смешки и женская речь. Усман строго прикрикнул на незримых гурий, минуту в доме царила тишина, а потом звуки возобновились. Усман подмигнул Василию: мол, женщины, ничего не поделаешь!

Хозяин дома привел Василия в небольшую кальянную. Стены и потолок этой комнаты были завешены недорогими темными коврами, пол сплошь устилали старые потертые ткани и плотные циновки. Посреди комнаты курился настоящий персидский кальян с чашей из кокосового ореха. У стены, на особой подставке, красовалась целая коллекция трубок. В комнате сильно пахло табаком и кофе. Усман, Ибрагим-баба и Василий расположились на циновках, потянули ароматный дым из деревянных чубуков, и голова у Василия сразу закружилась. Около себя Усман положил тот мешочек, который в кофейне передал ему Крючок.

Накурившись и отдохнув с дороги, Усман хлопнул в ладоши. В тот же миг два рослых молодых человека, судя по чертам — сыновья Усмановы, шагнули через порог и стали навытяжку у дверей, держа в руках обнаженные сабли. Василий хоть и крепился, а побледнел: дело шло к развязке!

* * *

Усман, насладившись произведенным эффектом, медленно развернул мешочек. Из него со звоном выпали ручные кандалы. Хозяин дома небрежно бросил их на ковер рядом с Василием, хладнокровно выпустил изо рта колечко дыма и заговорил внушительно:

— Я вижу, ты понял, что противиться нам бесполезно. Да мы тебе и не враги. Говори: будешь ли ты отвечать нам всю правду? Или отправить тебя в полицию, которая лучше нас разберется в твоих клеймах? Выкладывай-ка все без утайки.

Отпираться было напрасно, и Василий рассказал Ибрагиму-мулле и хозяину дома обо всем, что произошло с ним после пленения генуэзской бригантины. Умолчал он лишь о своих документах. Слушатели покачали головами.

— Ты пропал теперь, если ослушаешься нас, — сказал Усман. — Предлагаю тебе выбор: жить в таком же достатке, как я, или умереть от руки капиджи-аги, то есть стамбульского палача. Коли у тебя на плечах не пустая тыква, а добрая башка и коли ты хоть немножко дорожишь ею, то мы с Ибрагимом-муллою можем спасти тебя.

— Что же я должен сделать для этого? Чего вы от меня потребуете?

— О, сущую безделицу. А дадим тебе — безбедную жизнь. Видишь ли, предать тебя полиции и полюбоваться на твою казнь — дело для нас бесприбыльное. Ты же можешь не только спастись от меча капиджи-аги, но и пополнить кошельки и себе, и нам. От тебя потребуется одно: ходить со мною по домам стамбульских богачей и знати — и деньги сами посыплются на тебя, как серебряный дождь. Ты должен будешь выдавать себя за вновь обращенного мусульманина. Для этого тебе придется больше молчать, пока я буду говорить, потом четко произнести одну-две короткие молитвы Аллаху и… подставлять тюрбан, куда богачи набросают кучу монет.

Василий недоверчиво покачал головой. Смеются они над ним, что ли?

— За какие же доблести бояре турецкие меня монетами осыплют?

— Не догадываешься? Тебя будут одаривать деньгами как вновь обращенного мусульманина, понял?

— Слушай, Усман-ага, — со вздохом заговорил нижегородец. — Жить мне, понятное дело, охота, но задумал ты… того, неладное! Какие же дурни на слово поверят, будто я — вновь обращенный? От веры турецкой я отошел давно и грех свой отмолил в святом граде Иерусалиме. Человек я православный, греха не повторю, невмоготу мне сие. Что ж, вели вязать меня! Хошь вяжи, хошь выдавай, хошь за полицией сразу посылай — а снова от веры отречься не в силах. Не стану я, Усман. Уж прости меня, брат!

— О глупец! Хорошо, что мулла Ибрагим глуп и не бельмеса не смыслит по-русски! Он не понял безумия слов твоих! Да кто тебя просит отрекаться от твоей веры? Гляди на меня: я принял турецкую веру только для вида, чтобы ловче было мне обманывать дураков здешних. А не верю я ни в сон, ни в чох, ни в русского бога, ни в турецкого Аллаха. Верю в одного… маммоню! И черт, уж не знаю, русский или турецкий, не плохо мне помогает дурачить простаков. От тебя потребуется только хитрости на пятак, а купцу ее не занимать-стать у соседа!

— Богачи турчинские не так глупы, чтобы швырять деньги первому встречному. Не поверят они твоей басне.

— Уж будто и не поверят! Это тебе только со страху так кажется. Поверить-то трудно правде, а ложь всегда умеет на правду смахнуть. Наш почтенный друг Ибрагим-баба — смотри, он уже носом клюет — тоже любит серебро больше, чем Аллаха, и не откажется от двух десятков пиастров! За эти деньги, — продолжал Усман уже по-турецки, — Ибрагим-баба обещал написать прекрасную бумагу, которая удостоверит, что ты лишь нынче принял ислам… Целую неделю обращенный имеет право собирать пожертвования… Ну, как, Селим, велишь ли убрать отсюда эти кандалы и моих молодцов с саблями?

Василий сокрушенно вздохнул.

— Поступай как знаешь. Я в твоих руках.

— Ну то-то!

Усман только бровью повел, и оба молодца, подхватив с пола железные кандалы и поблескивая клинками, исчезли за дверью.

— А теперь, друзья, в честь будущей удачи я угощу вас неким запретным напитком, и до утра вы оба уснете под моим кровом, чтобы никто не упрекнул вас на улице в нарушении шариата!

Назад: Из турецкой неволи

Дальше: Янычар Селим