Военный вассал: самурай

Все эти вассалы, находившиеся на службе у сёгуна или же остававшиеся в провинциях под командованием различных даймё, формировали «огромную регулярную армию» (Brinkley 1, 116). От самого скромного пехотинца, уполномоченного носить дайсё, до воинов высшего ранга, которым дозволялось ездить верхом, все они принадлежали к одному и тому же общественному классу – букё и были известны как воины (буси) или военные вассалы (мононофу, васарау). После 1869 года их стали называть «бывшими военными» (сидзоку), но во внешнем мире они сохранили за собой прежнее название, которое перешло во многие языки и обычно переводится как «слуга» (самурахи, самурай). В своей древней форме титул «самурай» когда-то присваивался (согласно Фредерику) лидерам вооруженных кланов Севера и в несколько измененном виде (госодзамурай) воинам аристократических кланов, принадлежавших к императорскому двору в период Муромати. Преобразившись фонетически в «самурай», этот термин стал распространяться на всех воинов, которым дозволялось носить на поясе длинный и короткий мечи (дайсё), находясь на службе у своего господина, и более точно его можно перевести так «тот, кто служит».

Появившись из тумана, который окутал страну на заре XI столетия, самураи стали свидетелями (а зачастую и непосредственными участниками) многих важных изменений в социальном климате и классовой структуре японского общества. Как мы уже отмечали в обзоре основных центров власти Древней Японии и инструментов ее эффективного осуществления, к тому времени, когда Иэясу выдвинул воинов, находившихся на службе у феодальных правителей, на самые привилегированные позиции, они были ранжированы по категориям, чье количество и значимость варьировались в соответствии с положением их господина в провинциальной или центральной иерархии букё, размера и состояния их клана, а также тех функций, которые они исполняли в своем клане. Сложность профессионального подразделения самураев при правлении Токугава была обусловлена резким увеличением их численности и накоплением профессионального опыта, который они перенесли со сторожевых постов и полей сражений в административные области социальной и политической жизни Японии. Эта сложность имела мало общего с изначальной простотой тех военных кланов, которые когда-то были тесно привязаны к своим сельскохозяйственным угодьям и почти не отличались от фермерских кланов. По всей видимости, прототипы этого раннего социального подразделения продолжали оказывать свое влияние на процесс смешения социальных слоев и в более поздние периоды, хотя оно и было скрыто за наращиванием рангов, престижа, богатства и т. д.

Воинские отряды обычно представляли собой маленькие вооруженные группы, состоящие из лидера, небольшого количества всадников и дополнительного подкрепления из пеших воинов (дзуса). Последние сформировали отдельную прослойку в своем социальном классе и значительно увеличили свою численность, когда в беспокойную эпоху политических волнений XVI–XVII веков у многих крестьян и в меньшей степени городских жителей появился шанс значительно улучшить свое общественное и экономическое положение (как и у европейских наемников), примкнув к быстро возвышающемуся воинскому сословию или же обогатившись военной добычей. Такие пехотинцы получили прозвище «проворные ноги» (асигару), и эта низшая категория воинов полностью переняла этику воинов более высоких рангов, которым они беспрекословно повиновались в мирное время и за которыми без колебаний следовали в самую гущу битвы, со временем начав отождествлять себя с букё, то есть с теми, кто являлся их господами. Из их рядов вышел Хидэёси, один из величайших феодальных лидеров Японии, тот, кто за двадцать лет до Иэясу провозгласил себя военным диктатором (кампаку) всей страны.

За асигару, в свою очередь, следовали многочисленные «младшие помощники» (тюген, комоно, арасико), выполнявшие все те второстепенные обязанности, от которых постепенно отказывались воины более высоких рангов.

Отряды этих воинов, как и их командиры, давно забыли про такие прозвища, как «варвары» и «бунтовщики», которыми в прежние времена награждала их высокомерная аристократия Киото. В те времена они все были объявлены «врагами государства», которые «пользовались своей силой и властью для противозаконных целей; формировали федерации; ежедневно практиковали свои боевые навыки; собирали и тренировали конные отряды под предлогом охоты; угрожали правителям округов; грабили население; похищали и насиловали чужих невест; крали скот и использовали его в своих целях, таким образом нарушая ход сельскохозяйственных работ» (Leonard, 55). Одно время власти имели четкую инструкцию при поимке таких людей поодиночке или «бандами, вооруженными луками и стрелами», без колебаний «бросать их в тюрьму» как обычных «разбойников с большой дороги».

Однако к периоду Токугава эти самые самураи стали демонстрировать все те качества, которые в зависимости от точки зрения, избранной хроникером, делали их либо объектом слепого восхищения (часто трансформировавшегося в настоящий культ) или же превращали в объект глубокого презрения и ненависти, лишь иногда смягчавшихся примесью жалости к их незавидной участи. Между сторонниками этих двух крайних взглядов на историческую роль самураев – первые называют их грубыми инструментами политической борьбы в руках ловких и амбициозных хозяев, в то время как другие видят в них воплощение всех человеческих достоинств и добродетелей – находятся те немногие исследователи, которые видят в самураях печальный пример того, что суровые исторические условия могут сделать с человеком, если он испытывает фанатичную приверженность какой-либо догме или идее, особенно когда эта идея на поверку оказывается не такой благородной, как казалось.

Именно безграничная преданность вассалов своему хозяину заставляет их выглядеть в такой же мере жертвами истории, как и ее героями, поскольку обычно они выполняли свой долг до конца – вплоть до того, что без колебаний отдавали свои жизни всякий раз, когда этого требовали обстоятельства. По всей видимости, такой взгляд в равной мере готов признать как позитивные, так и негативные качества самураев наряду со сравнительно сбалансированной оценкой их положения в истории. Однако при этом он не снимает значительной доли вины с их хозяев за психологическую обработку самураев, как и манеру использования боевых навыков профессиональных воинов на протяжении многих веков. Эти лидеры несут ответственность за многие случаи злоупотребления властью букё, поскольку именно они находились на верховных постах, позволявших делать независимый выбор между добром и злом, и, кроме того, занимаемое ими высокое положение создавало все условия для того, чтобы наблюдать, изучать и делать выводы о том, какой из этических императивов имеет наибольшую важность для общества – даже если он повсеместно игнорируется.

Как нам поясняет точный перевод термина «самурай», такие люди являлись слугами своего хозяина; поэтому их основная профессиональная обязанность заключалась в том, чтобы беспрекословно выполнять все приказы того, которому они присягнули в верности, как, впрочем, и остальных главных членов его семьи. Данное обязательство напрямую связывало каждого вассала с тем, кого они выбрали либо унаследовали в качестве своего хозяина, и тем, кто принял их клятву верности и преданности. В феодальные времена связь между вассалом и его сюзереном была настолько прочной и тесной, что она даже стала серьезным препятствием на пути дальнейшего развития воинского сословия, поскольку, когда лидеры различных кланов начинали междоусобные войны (чем они и занимались на протяжении многих веков), их преданные вассалы без колебаний следовали за ними и истребляли друг друга в жестоких битвах. Так продолжалось долгое время, но вот наконец Токугава, проводя хитроумную и коварную политику, а также за счет расчетливого применения военной мощи сумел объединить все кланы под своим началом. Кроме того, эта связь между вассалом и сюзереном являлась серьезным препятствием для национального объединения после Реставрации 1868 года, когда все японцы столкнулись с необходимостью перенести свою преданность с лидера клана на главу японской национальной семьи – императора.

Вполне естественно, что для такой резкой смены объекта лояльности требовался кардинальный пересмотр собственных взглядов. Далеко не все оказались к этому готовыми, и данный период японской истории был отмечен многочисленными вооруженными столкновениями между консервативными вассалами древних кланов и теми прогрессивными силами императора, которые представляли «новую» Японию.

В феодальные времена воин приносил клятву верности в ходе особой церемонии, чей ритуал был основан на коренной религии Японии – синто с ее упором на культ предков. По свидетельству иезуитского священника Гаспара Вилела (1525–1572), клятву записывали кистью, смоченной в собственной крови самурая (кеппан), на свитке (кисёмон), который затем сжигали перед изображениями богов – покровителей клана. Полученный таким образом пепел растворяли в жидкости и предлагали ее выпить воину для скрепления принесенной им клятвы. Факт принесения клятвы должным образом регистрировался в архивах клана, и с этого момента новый вассал, его семья и его потомки полностью отождествлялись со своим господином, чьи желания теперь были их собственными. Эти узы были настолько прочными, что, когда хозяин умирал (часто по естественной причине), многие из его вассалов тоже оставляли этот мир, чтобы сопровождать его после смерти, так же как они сопровождали его при жизни.

Данный вид ритуального самоубийства назывался дзунси, и часто он сильно ослаблял клан за счет потери многих из его наиболее преданных вассалов. На самом деле эта практика стала такой распространенной, что ее запретили законом, и семью вассала, нарушившего закон, ожидало строгое наказание. И многие лидеры кланов, чтобы защитить собственную семью, запрещали вассалам совершать массовые самоубийства после своей смерти.

Однако, хотя этот обычай и стал менее распространенным, он так и не исчез полностью. Один из самых знаменитых эпизодов в японской литературе связан с массовым самоубийством сорока семи ронинов, совершенным ими после того, как они отомстили за своего хозяина.

Наиболее примечательным примером нового времени может служить история Марэцукэ Ноги (1849–1912), великого полководца, который стойко перенес гибель двоих сыновей в Русско-японской войне 1905 года и отбил Порт-Артур у России: он совершил ритуальное самоубийство после смерти императора Мэйдзи, и его жена последовала за своим господином, точно так же, как он последовал за своим.

На поле боя вассал находился в прямом подчинении у своего хозяина, исполнял его приказы и пресекал любые попытки к отступлению; если хозяин принимал решение совершить ритуальное самоубийство, чтобы избежать плена, вассал исполнял роль его помощника (каймаку), который должен был избавить своего господина от долгой предсмертной агонии, отрубив ему голову одним ударом меча. Обычно вассал убегал с головой своего хозяина, чтобы враги в соответствии с обычаями той эпохи не смогли сделать из нее военный трофей. Однако достаточно часто вассал позволял своему господину избежать пленения. Он мог надеть на себя его доспехи и, пустившись вскачь, увлечь за собой врагов; или же вассал, переодетый в костюм своего хозяина, позволял отрубить себе голову другому вассалу, за которым враги пускались в погоню, в то время как их господин получал возможность незамеченным скрыться с поля боя.

Если вассал получал приказ от своего хозяина сражаться до конца, он делал это без колебаний; либо, если ему разрешали, он мог последовать древнему обычаю тех воинственных племен, члены которых никогда не сдавались в плен по собственной воле. С незапамятных времен японские воины всегда предпочитали смерть пленению.

… и горький конец

В своей работе, посвященной японской культуре, иезуитский священник Жоао Родригес (1561–1643) рассказывает о том, что если защитникам осажденного замка становилось ясно, что враг вот-вот ворвется внутрь, то они убивали своих женщин и детей, поджигали последний оборонительный оплот, а затем сами лишали себя жизни. Исключения из этого правила обычно являлись следствием особой просьбы их обреченного хозяина сберечь его потомство для будущей мести. По мнению историков, этот обычай является прямым результатом древней идеи массовой ответственности всех членов клана за последствия действий или решений своего лидера. Вполне понятно, что широко распространенная практика истребления не только отдельных личностей, но и всего клана в целом подталкивала воинов к совершению ритуального самоубийства, и оно стало своеобразной привилегией, распространявшейся на всех членов воинского сословия. Например, если на поле боя воин осознавал, что все его усилия тщетны и поражение неминуемо, то он имел право отступить в ближайшую рощу или какое-то другое уединенное место и свести счеты с жизнью на глазах у врагов, часто оказывавших помощь в совершении ритуала.

В феодальной Европе проблема обращения с военнопленными превратилась в одну из составных частей искусства ведения войны, которая в последующие эпохи была подвергнута дальнейшей эволюции под цивилизующим влиянием различных законов и обычаев, регулировавших межнациональные вооруженные конфликты. Например, можно сказать, что высшее выражение интерпретации подобных конфликтов воплотил в себе закон, который приняли греки и римляне в классическую эпоху и который впоследствии был принят даже мусульманами. В конечном итоге были выработаны общепризнанные правила обращения с военнопленными, в определенной степени защищавшие людей военной профессии, которые волею судеб, а не обязательно по собственной трусости всегда могли оказаться руках своих врагов. По мнению некоторых ученых, к которому авторы склонны присоединиться, такое развитие в искусстве европейской военной науки стало возможным только благодаря широкомасштабному взаимопроникающему влиянию большого количества национальных культур, вынудившее в конечном итоге почти все нации принять общую концепцию ведения войны.

С другой стороны, Япония долгое время находилась почти в полной изоляции от мирового сообщества, поэтому ее культура не была подвержена влиянию подобных идей и не выработала их самостоятельно. Таким образом, феодальные обычаи и взгляды на коллективную ответственность каждой социальной группы сохранялись в Японии значительно дольше, чем в Европе или даже в Азии. Сохранение военных традиций также оказало значительное влияние на отвращение к плену и сопутствующее ему презрительное отношение к военнопленным, которое являлось отличительной чертой поведения японцев в XIX и XX столетиях.

Также было подмечено, что если к чужим военнопленным японцы относились с большим презрением, то их собственная реакция на плен варьировалась от полного отчаяния (обычно предшествовавшего самоуничтожению) до странной формы фаталистического облегчения, часто переходящего в согласие к полному сотрудничеству с теми, кто захватил их в плен, что при отсутствии отдавшего соответствующее приказание командира ученые объясняют следствием готовности принять позор, а значит, и к любому предательству.

Отдельные эпизоды, извлеченные из архивов Второй мировой войны, содержат поразительные примеры реакции японских военных (а также большого количества гражданских лиц) на угрозу попадания в плен. Начиная с освященного веками харакири, совершавшегося многочисленными командирами, которые использовали свои мечи, чтобы нанести себе традиционный первый удар, прежде чем лейтенант выстрелит им в голову или обезглавит, до упрощенных форм самоубийства младших офицеров, предварительно обезглавливавших собственных солдат; от индивидуальных самоубийств солдат, которые прижимали гранаты к своим телам или клали их себе на голову, до массовых самоубийств японских солдат и гражданских лиц – оргия самоуничтожения была характерной чертой поведения японцев, когда они терпели поражение и сталкивались с угрозой плена.

Эта оргия, вызывавшая отвращение у западных солдат, «которые были бессильны ее остановить», достигла трагических масштабов в битве при Марпи-Пойнт на острове Сайпан, где, как говорят, «был продемонстрирован ужас бусидо» (Leckie, 354), но подобные инциденты случались повсюду, от островов Тихого океана до Китая, Кореи и даже самой Японии, где они продолжались на протяжении нескольких месяцев после того, как поражение Японии было официально признано императором. В отличие от западных военных директив, признававших возможность почетной капитуляции, японская военная этика приказывала солдатам «никогда не подвергаться позору, позволив врагу живым захватить себя в плен» (Leckie, 348). На самом деле, любые условия капитуляции, предложенные противником, даже с целью предупредить бессмысленное кровопролитие, большинство японских командиров воспринимали как оскорбление или просто как глупую шутку. «Как может самурай сдаться врагу? Самурай может только убить себя» – таким был обычный ответ.

По сути, вся японская военная этика была унаследована с феодальных времен, когда узы между вассалом и его господином были настолько абсолютными, что первый рассматривал любую атаку на последнего как личное оскорбление и считал делом чести покарать обидчика. Все клановые культуры содержали концепцию кровной мести, официальной вендетты, которая в военной культуре Токугава стала ритуалом с тщательно организованными нормами и процедурами. Воин, чей хозяин стал жертвой любого оскорбления или считал себя таковой, варьировавшегося от процедурной небрежности до грубого слова, от покушения на жизнь до реального убийства, брал на себя обязательство отомстить за поруганную честь своего хозяина, даже если на это требовались долгие годы. Такое обязательство приобретало особую силу в тех случаях, когда хозяина убивали или же заставляли совершить самоубийство. Древнее конфуцианское правило, согласно которому человек не может жить под одним небом с убийцей своего отца, японские законы и обычаи интерпретировали в пользу лидера клана, считавшегося отцом для всех его членов. Отказ от выполнения этого священного обязательства означал полное бесчестье, «поскольку если тот, кто сумел за себя отомстить, почитался всеми как человек чести, то слабому человеку, который даже не попытался покарать убийцу своего отца или своего господина, оставалось только бежать из родных мест; с этого момента он подвергался всеобщему презрению» (Dautremer, 83). Месть (катаки-ути) считалась свершенной согласно ритуалу лишь после того, как голова врага была положена к ногам хозяина или в случае смерти последнего на его могилу.

Как член воинского сословия (буси), вассал должен был готовиться служить своему хозяину главным образом в качестве воина. Данное обязательство можно было выполнять безупречно лишь при полном отсутствии каких-либо страхов и сомнений относительно опасностей, связанных с профессиональным использованием оружия. Поэтому вся его философия была построена на концепции полного пренебрежения к собственной безопасности и даже собственной жизни, которую согласно данной им клятве он безвозвратно передал в полное распоряжение своего хозяина.

Во всех классических произведениях говорится о том, что кодекс чести самурая (бусидо) повелевал ему подчиняться без промедления, не теряя ни секунды на то, чтобы обдумать характер, значение и последствия приказов начальства. В Хагакурэ, собрании высказываний (записанных в начале XVIII столетия) самурая Ямамото Цунэтомо, который состоял на службе у одного из лидеров клана Набэсима, постоянно говорится о том, что воин должен выполнять любые приказания без промедления, поскольку лишние раздумья могут посеять в душе страх или как-то еще помешать его действиям. В комментариях к этому классическому произведению военного жанра также говорится о необходимости исключения мышления из процесса исполнения приказов. Когда Иэмицу, третий сёгун из клана Токугава, спросил командиров воинских подразделений из клана Кии о том, в чем заключается суть успешной боевой стратегии, их ответ своей прагматической простотой превзошел все остальные известные афоризмы мировой военной культуры: «Главное, никогда не думать!» В конце концов, все решения принимаются другими, где-то наверху. Их задача состоит только в том, чтобы повиноваться. Такая реакция конечно же «пришлась по душе Иэмицу» (Norman, 111).

Чтобы помочь воину преодолевать любые мысленные помехи, вызванные естественным страхом смерти, его учили думать о себе как о человеке, чья жизнь не принадлежит ему самому, – излюбленная тема в японской классической литературе, где самурай часто изображается в качестве трагической фигуры, пойманной в сеть культа смерти, к которому он сохраняет слепую преданность независимо от возможных последствий. В самом Хагакурэ достаточно ясно говорится о том, что кодекс воина, знаменитый бусидо, по своей сути является кодексом смерти. Поэтому воин всегда должен быть готов к внезапному и трагическому концу. На самом деле вся его жизнь на службе у военного лидера являлась постоянным напоминанием об этом. «На земле нет ни одной другой нации, – писал в XVI веке Франческо Карлетти, – которая бы меньше страшилась смерти» (Cooper, 42). Презрительное отношение к смерти, прославившее японских воинов во всем мире, вырабатывалось в них с самого раннего детства. Ребенка из военной семьи выставляли на холод зимой и требовали от него, чтобы он стойко переносил летнюю жару; ему часто поручали сложные задания, устанавливая на его пути искусственные преграды. Как рассказывает нам Нитобэ, чтобы уменьшить в ребенке страх перед сверхъестественными силами (коему в феодальную эпоху были подвержены все общественные классы Японии), родители в самом нежном его возрасте отправляли ребенка ночью на кладбища и лобные места, стремясь таким образом поскорее познакомить своего отпрыска с тем жутким ощущением, которое обычно вызывает в человеке близкое присутствие смерти. Он должен был выносить физическую боль без малейшего признака эмоций, и главная цель обучения юных воинов состояла в подготовке их к церемонии самоуничтожения – ритуальной форме самоубийства, известного нам как харакири («разрезание живота»), или сэппуку (более точный перевод китайского термина, выражающего ту же самую идею).

Ритуальное самоубийство, как высшая форма проявления власти человека над собственной судьбой и непоколебимой отваги перед лицом смерти, являлось одной из главных привилегий японских воинов. Оно зарождалось как простой акт самоуничтожения на поле боя, цель которого состояла в том, чтобы не попасть живым в руки врага. Со временем оно переросло в церемонию, совершать которую имели право только члены букё, при этом неукоснительно соблюдая все тонкости этикета, подразумевавшего присутствие помощника и свидетелей, чья основная задача состояла в том, чтобы придать церемонии социальный характер. Причины совершения ритуального самоубийства, некогда напрямую связанного с желанием воина до самого конца сохранять полную власть над своей судьбой или стремлением последовать за умершим господином, в годы относительного мира, наступившего в эпоху правления дома Токугава, несколько размылись. Так, например, к основным причинам добровольного самоубийства военная классика того времени причисляет чувство вины, вызванное ощущением собственной неадекватности, которое могло быть обусловлено недостойным или небрежным поведением либо ошибкой в выполнении обязательства перед господином. Данная форма самоубийства была известна как сокуцу-си. Другой распространенной причиной самоубийства являлся гнев к врагу, который не мог найти своего выхода (мунэн-бара, фунси). Воин также мог убить себя, чтобы таким образом выразить свой протест несправедливому отношению к себе господина или чтобы заставить его пересмотреть какое-либо решение. Такое самоубийство называлось канси. Среди основных причин недобровольного или вынужденного ритуального самоубийства те же самые источники называют проступок, который воин мог загладить, лишь приняв активное участие в собственном наказании в соответствии с законами, регулирующими его особый статус в обществе. Одной из причин совершения данной церемонии мог быть прямой приказ господина, недовольного действиями своего вассала, хотя он мог отдать его и в том случае, если хотел избавить своего вассала (либо самого себя) от ответственности за какой-то поступок.

На практике члены воинского сословия совершали ритуальное самоубийство при помощи специального лезвия, использовавшегося для разрезания той части тела, которая считалась вместилищем человеческой жизни и источником его энергии, – нижней части живота (хара). Используя свой короткий меч (вакидзаси) на поле боя в ранние периоды, а позднее специальный нож, размер и форма которого могли варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств, воин одним быстрым движением слева направо разрезал себе живот по горизонтальный линии, а затем, если у него еще оставалось достаточно сил, делал дополнительный вертикальный разрез, направленный к горлу, либо начав его заново от середины первого, либо просто продолжая его. Цель первого горизонтального разреза изначально состояла в том, чтобы длинным клинком рассечь нервные центры в области позвоночника. Второе дополнительное движение клинка было нацелено на аорту.

Ритуальное самоубийство – харакири, или сэппуку

Поскольку такая сложная траектория разреза не могла гарантировать быструю смерть, со временем вошло в обычай при совершении этого ритуала использовать постороннюю помощь. В роли помощника обычно выступал товарищ по оружию, воин, равный по рангу, либо кто-то из подчиненных (если рядом не было специального человека, назначенного властями). Как уже говорилось ранее, его обязанность состояла в том, чтобы обезглавить будущего самоубийцу, после того как последний закончит ритуальный разрез и предложит свою шею. Когда эпоха непрерывной межклановой борьбы ушла в прошлое и военная простота древних обычаев сменилась стремлением к скрупулезному соблюдению сложных правил внешних приличий, его роль постепенно становилась все более значительной, пока он не превратился в формального палача, который часто сносил с плеч голову своей добровольной жертвы, даже не дожидаясь, когда несчастный сам нанесет себе первый удар.

Очевидно, что любой человек, который подобно буси полностью примирился с идеей собственного самоуничтожения, способен превратиться в необычайно опасного воина, всегда готового отдать свою жизнь на поле боя. Получив приказ от своего непосредственного начальника, любой буси, достойный носить такое звание, должен был исполнять его без секундного колебания. Поскольку его противник обладал такой же абсолютной преданностью, то их поединок обычно превращался во взаимное убийство. Потому в крупномасштабных сражениях военачальник часто был вынужден полагаться не столько на доблесть своих воинов, сколько на их численность или, в исключительных случаях, на собственный талант стратега – область, в которой, как мы уже отмечали ранее, достигли высот лишь немногие из японских лидеров.

Та энергия, с которой прекрасно обученные воины раннефеодальной эпохи рвались в бой, стала нарицательной. В мирное время, особенно в течение длительного периода Токугава, эта энергия проявляла себя в высокомерном, презрительном отношении к представителям всех остальных общественных классов, а также в истерической тенденции неадекватно реагировать даже на вымышленные признаки «недостатка уважения» к своей персоне, превращаясь таким образом в хладнокровных убийц. Эти дегенеративные признаки, по всей видимости, были обусловлены тщетностью и общей бессмысленностью существования самураев, по сути представлявших собой паразитирующий класс в периоды продолжительного мира, когда представители «угнетенных масс» (то есть все остальные классы) скрывали ненависть и презрение под маской вынужденной услужливости. Норман рассказывает: «Монахи и воины: собаки и животные!» – так звучала распространенная народная пословица», которая в период Токугава часто применялась в отношении «этих ленивых и ненасытных парней». Подобострастие и услужливость самурая по отношению к своему непосредственному начальнику в клановой структуре представляли собой яркий контраст с его высокомерием и нескрываемым презрением к простолюдинам, которых, согласно статье 71 уголовного кодекса (Осадамэгаки), он имел право разрубать мечом на месте в том случае, если какой-то несчастный, независимо от пола и возраста, вел себя недостаточно уважительно или даже в манере, показавшейся самураю «неожиданной». Однако в целом его привилегированное положение в обществе не могло скрыть того факта, что он тоже стал заложником системы, которая давила на него не меньше, чем на остальных. Поскольку воины «подчинялись неписаному своду сложных церемоний, их свобода была в высшей степени ограниченна. Им не дозволялось свободно мыслить и тем более действовать в соответствии со своей собственной волей» (Hayashi, 70).

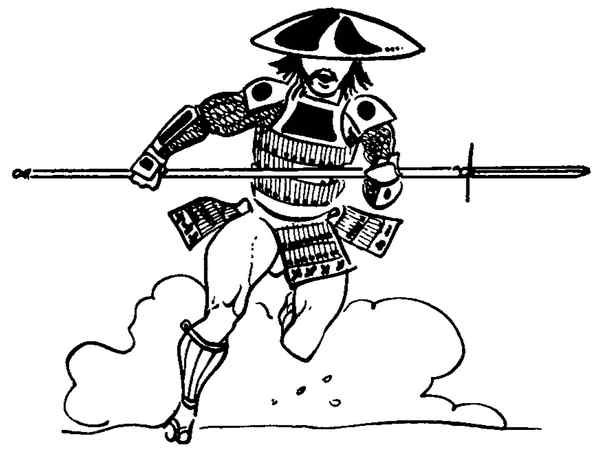

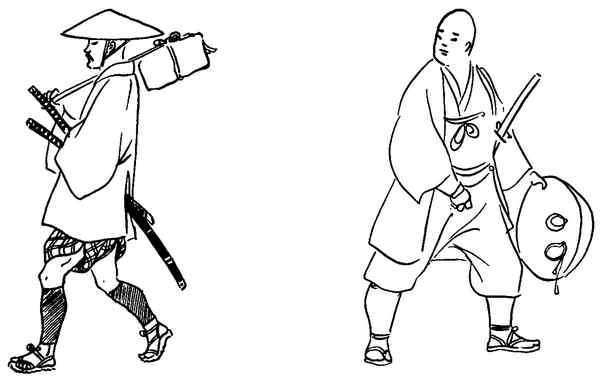

Воин в дорожном одеянии

Положение для отдыха: руки сложены внутри кимоно

Положение воина в пределах его родного клана или того клана, куда он был определен своим законным господином, оставалось практически неизменным. Только исключительные обстоятельства могли освободить самурая от его обязательств, сделав его воином без хозяина (ронин). Предписания, изданные Хидэёси, жестко ограничивали любые изменения в статусе вассала, и эти положения были еще больше ужесточены Иэясу. Воин, который самовольно разорвал свои отношения с кланом, не мог быть принят в ряды какого-либо другого клана. Более того, лидеры всех остальных кланов были обязаны вернуть такого самурая к его прежнему хозяину либо ответить перед военными властями за неподчинение закону. В случае, если самурай пытался затеряться среди крестьян, система коллективной ответственности (гонингуми) могла навлечь большие несчастья на ту деревню, где скрывался беглец.

Таким образом, куда бы самурай ни поворачивался, он видел, что все пути закрыты для него, дабы гарантировать, что он будет прочно привязан к позиции, отведенной ему в пределах социальной системы.

Образование и статус букё

Образование и статус букё можно рассматривать как развитие различных качеств и институтов на протяжении трех основных фаз японской истории: в течение эпохи Хэйан (794–1156), в течение периода, предшествовавшего подъему дома Токугава (1157–1600) и, наконец, в течение периода Токугава (1600–1867). На каждой фазе существовало четкое различие между образованием и статусом лидеров букё, то есть представителей высшей категории воинского сословия, и образованием и статусом их слуг и вассалов, самураев более низкой категории. На самом деле, кажется очевидным, что вторая категория не обладала привилегиями, считавшимися наследственным правом членов первой категории, и привилегированное положение второй категории (в сравнении с остальной частью населения) не шло ни в какое сравнение с тем статусом, которым обладали военные лидеры нации. Более того, концепция образования букё, представленная на этих страницах, была ограниченна и достаточно строго определена.

Учеными как прошлого, так и настоящего было предложено множество определений слова «образование». Для более наглядного представления все эти определения можно свести к двум основным типам или, точнее, позициям. Первая позиция активная, и она включает в себя те определения, согласно которым основная задача образования состоит в интеллектуальном поиске новых областей знаний или их дальнейшем расширении. Вторая позиция пассивная, и она охватывает все те определения, которые сводят роль образования к изучению и освоению различных навыков. Первый тип образования (можно сказать, знания) охватывает весь доступный диапазон окружающей человека реальности, превращаясь в независимый поиск ответов на те загадки, которые она предлагает ему почти на каждом шагу. Второй тип образования сосредоточен главным образом на нескольких предположительно «хорошо известных» аспектах человеческого существования, которые оно повторяет и подтверждает. Первый тип устремлен в неизвестное и во все возможные направления, в то время как второй вращается вокруг известного и поэтому движется в одном-единственном направлении. В данном контексте можно сказать, что воинское сословие как по самой своей природе, так и в силу необходимости совершенствовать профессиональные качества имело естественную склонность ко второму типу образования, которое было им определено как повторение упорядоченных и ожидаемых образцов мышления и поведения в соответствии с четкой последовательностью, не оставлявшей места для импровизации.

Хотя среди представителей воинского сословия было немало тонких ценителей искусства, особенно начиная с поздней части эпохи Хэйан, высокая оценка культурных достижений все равно не могла заставить военных лидеров принять то лучшее, что мог им предложить опыт этой эпохи. Напротив, их выбор был весьма ограничен, и подобная узость в конечном итоге привела к кризису самого воинского сословия, обрекая их лидеров повторять неудачные попытки навсегда заморозить время и обычаи в высшей точке феодализма. На самом деле верхушка воинства была вынуждена быстро пересмотреть свое положение в национальной системе, чтобы подняться на политические волны, вызванные возвращением власти к императору.

Когда в XI столетии буси начали вырабатывать свои профессиональные качества и объединяться в отдельный общественный класс, им противостояла весьма утонченная культура хэйанского двора и его аристократия. Представители этой культуры достигли вершин в изучении классической литературы, они проводили исследования запутанного клубка религиозных идей, импортированных из Индии вместе с китайскими добавками, выработали теократическую теорию государства и нации и вплотную приблизились к неисследованным просторам чистой философской мысли. К тому времени, когда воины переключили свое внимание с провинций на столицу и верховную власть, хэйанская культура уже оставила далеко позади прежние интересы, существовавшие в эпоху кабанэ, которые ограничивались искусствами (вадза), рассматривавшимися в основном как эзотерические проявления божественных сил, молитвословиями (норито), гарантировавшими эти проявления, и религиозными ритуалами (мацури). Вместо этого хэйанские ученые начали впитывать в себя достижения китайской культуры, одновременно с этим уделяя особое внимание не столько количеству, сколько качеству и квалификации школ, библиотек и учителей. Уже были предприняты определенные шаги для придания официального статуса преподавателям, которые читали лекции или преподавали в особняках лидеров аристократических кланов и при дворе. С этой целью была сформирована национальная образовательная система, чьи корни уходят в VIII столетие, когда был издан кодекс Тайхорё (702 год). При императорском дворе были основаны центры обучения, которые находились в ведении главы отделения общественного образования (фуми-цукаса-но-ками), и со временем в каждой провинции появились их филиалы (кокугаку). Императорский колледж (дайгаку) и палата наук (дайгакурё) выросли в самостоятельное учреждение с собственными образовательными правами, с ректором (дайгаку-но ками), заместителем ректора (сукэ), старшими и младшими помощниками (дайдзё и сёдзё), а также младшими и старшими чиновниками (дайсакан, сёсакан). Под наблюдением этого управленческого аппарата действовали многочисленные профессора и их ассистенты, которые читали ознакомительные и специальные курсы по следующим основным предметам:

китайская классика (мёкё);

закон (мёхо);

каллиграфия (сёдо);

математика (сан);

композиция и риторика (мондзё, монгаку);

китайская поэзия (сигаку);

японская поэзия (кагаку);

планирование и стратегия (сусай);

политическая теория (синси);

гадание (ин-ё);

календарь (коёми);

астрология (тэммон);

музыка (гагаку);

медицина и фармакология (тэнъяку).

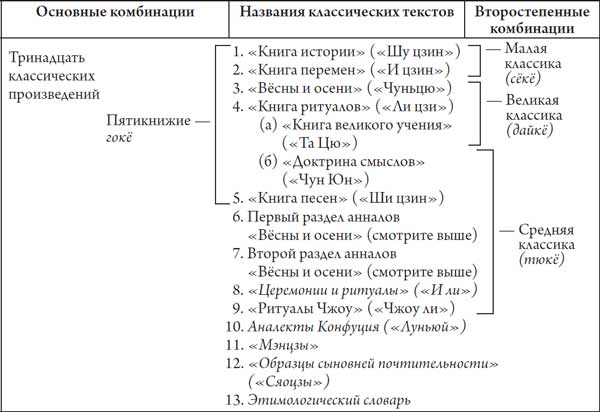

Таблица 9. Китайская классика (мёкё)

Источник: Kaigo Tokiomi

Все эти основные предметы со временем развились в сложные академические дисциплины, на своем высшем уровне сливавшиеся, как это часто бывает, с эзотерикой, метафизикой и интуитивным мышлением. Так, например, из таблицы 9 видно, что основу предмета «китайская классика» составляли тринадцать текстов, каждый из которых сопровождался своими собственными комментариями и приложениями, составленными на основании китайских и японских источников. Экзаменаторы проверяли своих учеников-аристократов на знание всех этих текстов. Ученики могли штудировать классические тексты по одному или же, чтобы претендовать на самые высокие должности, целыми группами, представленными тремя основными сочетаниями: Малая классика (сёкё), Великая классика (дайкё) и Средняя классика (тюкё). Даже в те времена очень редко встречались люди, которые могли бы похвастать глубоким знанием всех тринадцати книг.

Таким образом, в течение большей части эпохи Хэйан основная цель образования заключалась не столько в расширении и углублении областей знания ради понимания и оценки тех бесчисленных возможностей, которые предоставляет человеку жизнь, сколько в правильном воспитании чиновников для государства, уже выбравшего одну из этих возможностей (имитацию китайской модели) и теперь неустанно заботящегося о том, чтобы сохранять и совершенствовать свою теократическую и аристократическую структуру. Традиционно одной из важнейших задач образования являлся внешний вид (катати), поскольку он визуально представлял власть и престиж. Интеллект (дзаи) требовал большей специализации, поскольку функции представителей знати, призванных на службу государственной системе, были многочисленными и разнообразными. На самом деле отпрыски благородных семейств были сосредоточены главным образом на изучении придворных церемоний (юсоку кодзицу), ритуалов введения в должность (дзимоку), законов и теорий управления и т. д. Провинциальные аристократы имели большую склонность к изучению математики, закона, гадания, астрологии, планирования и стратегии.

В течение эпохи Хэйан на волне повышенного интереса к образованию стали появляться частные школы (как рассказывает Токиоми), предназначенные для обучения «большого количества людей». Такие школы, как «Никёин» Кибино Макиби, «Унтёин» Исо-но-ками Якацуги и собственный институт монаха Кукая «Сюгэйсёин», действовали за пределами национальной системы образования, отважно пытаясь сделать для всех остальных общественных классов то, что система делала для представителей аристократии. Их существование часто находилось под угрозой, и в конечном итоге все они были закрыты. Однако эти попытки продемонстрировали центробежный и экспансивный эффекты широкого подхода к образованию и создали прецедент для периодически возобновлявшихся попыток основать центры всеобщего обучения, когда и где это было возможно.

Таким образом, в самом центре этой культуры и у ее внешних границ зрел неудержимый импульс к расширению и эксперименту, который отбрасывал искусственные ограничения и, возможно, дал толчок к началу того периода волнений и славы, который последовал сразу за эпохой Хэйан.

Воины XI столетия были ослеплены блеском культурных достижений хэйанского периода, и, хотя со временем блеск его сильно потускнел, букё еще достаточно долго сохраняли в себе следы первоначального очарования, которые проявлялись либо в нарочитом презрении к атрибутам этой культуры, либо в попытках воссоздать ее ауру (хотя и на другой основе и с другим содержанием) везде, где это было возможно.

В начале своей истории в качестве нового общественного класса, пытающегося определить собственный характер и найти свою судьбу, военные кланы, устремившиеся к центру национальной культуры в течение эпохи Хэйан, отправляли учиться детей своих лидеров в аристократические школы и академии, чтобы наилучшим образом подготовить их к новым расширенным обязанностям. Там эти «новые» люди, которые – даже будучи букё высших рангов – воспитывались в провинциальных городах, где они привыкли носить оружие и жить в простой, почти аскетической обстановке, представляли собой резкий контраст с изнеженными отпрысками аристократических семей, который боялись и в то же время презирали их. Аристократы смутно осознавали, что, хотя члены этих провинциальных семей «лучников и всадников» служат им незаменимым инструментом в борьбе за власть, они также являются и опасными потенциальными соперниками. Как свидетельствуют многочисленные архивы, аристократы крайне неохотно допускали воинов высшей категории в свои центры обучения, и последние затаили на них злобу, которая не раз находила свое конкретное выражение в последующие века, когда они полностью отплатили кугё (как и представителям духовенства, занимавшим многие ведущие посты в системе образования) за все обиды, нанесенные аристократами и священниками, – оскорбления, которые букё переносили с холодной решимостью военных людей, чье время уже было не за горами.

Будучи прагматиками по своей природе, военные лидеры букё должны были решить с самого начала, будут ли они полностью поглощены хэйанской культурой или вместо этого позаимствуют у нее те черты, которые помогут им в достижении собственных целей и в то же время позволят сохранить свою индивидуальность. Пример некоторых военных кланов, члены которых слишком опрометчиво поддались очарованию хэйанской культуры и впоследствии были поглощены общим процессом декаданса, заставил многих лидеров избрать для себя второй путь. Таким образом, общая тенденция букё заключалась в том, чтобы в качестве основного оправдания собственного существования продолжать развивать боевые искусства (бу), одновременно овладевая теми административными навыками (бун), которые помогали управлять страной. Однако их выбор был сильно ограничен, как по типу предметов, так и по их содержанию, поскольку оперативные и функциональные знания могли получать лишь представители высших категорий и рангов букё. Кроме того, их учебный план полностью игнорировал обширные области знаний, чья спекулятивная и абстрактная природа, способная вплотную подвести человека к непознанному и неизвестному, являлась дестабилизирующим фактором для воинов, привыкших к размеренности и жесткой дисциплине военной жизни.

Таким образом, когда представители высших рангов букё начали посещать аристократические академии в конце эпохи Хэйан, им не приходилось долго думать над выбором учебной программы. Государственное управление, математика, закон и отправление правосудия (а также, разумеется, военное планирование и стратегия), судя по всему, представляли наибольший академический интерес для этой «новой» породы людей, составлявших основу многочисленных военных кланов, которые быстро набирали силу в этот период. Ключевые должности мировых судей, судебных инспекторов и надзирателей все чаще начали занимать члены букё, которые посвятили себя карьере на государственной службе, контролируемой императорским двором. Эти люди постепенно начали оказывать давление на Киото изнутри и снаружи. Но если воины высших категорий и рангов имели возможности для обучения (хотя и на избирательной основе), интересы их вассалов, по всей видимости, были сосредоточены исключительно на совершенствовании тех боевых навыков, которые открывали многие двери для лидеров букё. Мастерское владение луком, копьем и мечом в то время имело первостепенное значение для самураев, и оно приобретало еще большую важность по мере того, как центр императорской власти медленно и неуклонно разъедался эрозией. Эти виды оружия стали главными инструментами для создания и проведения политики букё. Простые самураи обучались дома или в центрах военной подготовки своего клана – их образование было заброшено до такой степени, что оно не могло оказывать какого-либо влияния на жизнь воинов. О случаях полной безграмотности в среде самураев низшего ранга свидетельствуют многочисленные хроники, относящиеся не только к концу эпохи Хэйан, но и к более поздним стадиям общественного развития, предшествовавшим периоду Токугава.

С основанием Камакурского сёгуната (1192) процесс замещения кугё представителями букё значительно ускорился. Сильные военные кланы основывали центры высшего образования, где их лидеры изучали дисциплины, связанные с управлением страной. Считается, что по инициативе клана Ходзё, который проявлял исключительные лидерские качества в течение беспокойного периода Камакура (1185–1333), при буддийском храме Сёмёдзи была учреждена библиотека «Канадзава бунко», наполненная японскими и китайскими классическими произведениями. В течение последующего периода (Муромати, 1336–1568) правящий клан Асикага также основал собственную школу, хотя культурные традиции этой конкретной семьи уходят корнями в XI столетие, когда один из ее лидеров, Ёсиканэ (?–1199), основал учебный центр в семейном храме Баннадзи. О возрастающем значении административных навыков свидетельствуют увещевания, с которыми к военным лидерам обращались старейшины и советники, постоянно напоминая им о том, что «следует совершенствоваться как в культурных, так и боевых навыках» (Kaigo, 20). По всей видимости, эти увещевания были приняты высшими категориями букё, поскольку многочисленные исторические свидетельства говорят нам о том, что военные лидеры периодов Рокухара, Асикага и Момояма хорошо разбирались во всех тонкостях политической игры, непревзойденными мастерами которой были их предшественники, кугё. Последние постепенно теряли почву под ногами по мере того, как военные центры власти превращались в близкое подобие императорского двора, притягивая к себе ученых и художников различных категорий.

Однако в среде самураев низших рангов и категорий ситуация складывалась совершенно иначе. Как уже отмечалось ранее, простые воины по большей части оставались практически безграмотными. Фредерик рассказывает, что в период Камакура нередко встречались воины, незнакомые с символами китайско-японской письменности. Ввиду постоянного участия в боевых действиях, которыми сопровождалась борьба их лидеров за власть и престиж, образование даже начального уровня являлось для них не только необязательным, но зачастую и нежелательным, поскольку оно отнимало время (а вассалы, находящиеся на службе у господина, имели очень мало времени, принадлежавшего им самим). Более того, обучение могло завести их в такие области, которые, по мнению тех же самых лидеров, лежали за пределами интересов представителей низшего ранга воинского сословия. В этой точке, все еще расположенной очень близко ко времени появления нового общественного класса профессиональных воинов, мы наблюдаем развитие интересного феномена, известного в среде специалистов по японской истории под названием «антиинтеллектуализм». В данном контексте этот термин означает необычное отвращение японцев к неконтролируемому знанию, то есть знанию, освобожденному от оков и способному исследовать в активном смысле весь диапазон и все аспекты человеческого существования. Здесь можно сделать одно интересное примечание: в феодальные времена японский язык не содержал термина, который по своему смыслу был бы эквивалентен английскому слову «любопытство» – нет его в японском языке и сегодня (Dore 2, 51).

С необычайной интуицией, характерной для всех военных лидеров в мировой истории, высокопоставленные члены букё (то есть правители и хозяева различных военных кланов) поняли с самого начала, что широкий диапазон знаний является необходимым условием для успешного выбора и принятия правильного решения в любой области человеческих начинаний. Это, в свою очередь, подразумевает допущение определенной независимости суждений, лежащей в основе независимых действий, даже несмотря на существование жесткой стратификации клановой культуры и теоретическое отрицание любых проявлений подобной свободы мысли и действия. Эгалитарные условия, которые имели придворная аристократия (кугё) в течение эпохи Хэйан и в определенной степени лидеры военных кланов (букё) в последующие периоды, не смогли прижиться в Японии с такой же легкостью, как это было в Греции во времена классической эпохи. Придворная знать Нара и Киото печально известна своей враждебностью в отношениях друг с другом, как и феодальные правители из крупных военных кланов, которые погрузили страну в состояние полного хаоса, пока наконец не заключили между собой мирный договор, навязанный им Иэясу в XVII столетии (который был быстро отменен после 1868 года, когда клан Токугава и его союзники утратили власть над страной).

Прекрасно понимая, что неконтролируемое знание способно привести к возникновению центробежного эффекта, каждый хозяин и правитель обычно старались ограничить интеллектуальное развитие своих вассалов тем уровнем, при котором они могли бы успешно справляться со своими функциями и обязанностями, но не более того. Поэтому по мере продвижения от высших ступеней в клановой иерархии к низшим интеллектуальная подготовка членов клана становилась все более ограниченной. Кроме знаний и навыков, необходимых для успешного использования тех видов оружия, которым члены каждого клана должны были владеть, они проходили специализированную подготовку по исполнению различных административных функций. Но, поскольку эти административные должности обычно являлись наследственными, они не предоставляли материала для творческих инноваций.

В начале XVII века все провинциальные правители сделали подготовку своих военных вассалов настолько специализированной, что место древних воинов с их многочисленными навыками, склонных к импровизации и творчеству, которые пережили «смутное время» (с X по XVI столетие), заняла компактная масса сражающихся «техников», воспитанных на культе абсолютной преданности своим правителям и господам.

Разумеется, среди воинов низших категорий и рангов далеко не все были согласны с такой однобокостью своего существования. Когда у них появлялась такая возможность, эти люди отправляли своих детей в храмы и монастыри, где они присоединялись к «длинноволосым новичкам» (тиго-суйхацу), которых учили читать и писать. В некоторых случаях это образование дало самураям низкого ранга основу для независимого мышления, что привело их к столкновению с жесткой социальной системой, которой Токугава Иэясу придал окончательный вид.

С приходом к власти клана Токугава процесс военной специализации достиг своего апофеоза. Лидеры этого клана довели до крайности политику своих предшественников, направленную на ограничение образования как верхних, так и нижних категорий и рангов букё. Они начали с самих лидеров, провинциальных правителей военных кланов – даймё. По всей стране открывались центры обучения для детей из военных семей, и особенно отпрысков провинциальных правителей, чтобы таким образом оградить букё от прямого влияния школ и университетов, расположенных в Киото и его окрестностях, где все еще доминировало интеллектуальное влияние кугё. Хотя принцип абсолютной лояльности каждого члена общества по отношению к прямому начальнику (у даймё таковым являлся сёгун) по-прежнему соблюдался в соответствии со строгими конфуцианскими нормами управления социальными взаимоотношениями, в этих новых провинциальных центрах общий набор инструкций выходил за узкие рамки внутренних дел клана, охватывая проблемы провинции и страны в целом, чтобы подготовить этих правителей к лучшему пониманию и успешному исполнению директив, изданных бакуфу в Эдо. Однако на эту подготовку, как и ранее, были наложены строгие ограничения, чтобы уменьшить вероятность появления такого провинциального правителя, который развил бы в себе потенциально опасные взгляды на свои собственные функции; но все равно их кругозор был несравненно шире, чем тот узкий взгляд на жизнь, который дозволялось иметь вассалам этих правителей.

Среди центров обучения, основанных букё, можно назвать знаменитый Ёкэндо в Сэндай, Кодзокан в Ёнэдзава, Кодокан в Мито, Шидокан в Кагосима, и Мёйринкан в Хаги. Главным институтом, который осуществлял контроль над всеми остальными, был Сэйдо, расположенный, естественно, в военной столице – Эдо. Ученый Койкё Кэндзи описал историю, организационную структуру и программу обучения одного из таких центров, который носил название «Ниссинкан» и был расположен в Вакамацу. Основной специализацией этого центра были литературное образование и физическая подготовка будущих провинциальных правителей, вассалов высшего ранга и ведущих администраторов древнего клана Аидзу. Систематическое обучение детей высокопоставленных членов этого клана официально начиналось после того, как им исполнялось восемь или девять лет. Однако до этого, согласно существовавшему в то время обычаю, детей уже успевали познакомить с основами воинского этикета, а в пятилетием возрасте мальчики получали свой первый самурайский костюм и меч (с которым впоследствии они никогда не расставались).

Получив свой первый меч, мальчик присоединялся к другим детям, разделенным на группы по территориальному признаку в соответствии с разделением города на районы. В каждой группе был свой лидер, который отвечал за всех ее членов перед учителем из храма или института. Под строгим надзором этих учителей дети, начиная примерно с десятилетнего возраста, заучивали наизусть литературные тексты (без объяснений). В возрасте от десяти до одиннадцати лет они начинали изучать и практиковать правила официального этикета, в тринадцать – упражняться в стрельбе из лука, фехтовании на мечах и копьях и продолжали совершенствовать эти навыки на протяжении всей своей жизни. В пятнадцать они приступали к изучению китайской классики, и опытные педагоги помогали им выбрать одну из специализаций военного управления в зависимости от способностей. Когда юношам исполнялось шестнадцать лет, группы распускались, и каждый продолжал заниматься с учителями по индивидуальной программе (таблица 10).

Таблица 10. Программа обучения института ниссинкан

Такое индивидуальное обучение продолжалось до двадцати двух лет. После этого, если молодой человек успешно усвоил программу, он мог либо остаться в институте Ниссинкан, либо продолжить свое образование, посещая другие учебные заведения страны. Как правило, его подталкивали к избранию специализированной карьеры, которая напрямую зависела от ранга и должности отца, поскольку предполагалось, что сын сменит отца, после того как тот выйдет в отставку или умрет. Менее талантливым ученикам делали некоторые послабления. Им уделяли больше внимания и предоставляли больше времени, чтобы они не отставали от остальных. Провал на экзаменах, разумеется, означал полное бесчестье, поскольку чаще всего он означал (в характерной японской манере), что вся семья будет переведена на более низкую ступень в клановой иерархии, поскольку сын не смог последовать по стопам своего отца. Как рассказывает нам Доре, клан Цу гордился тем, что у него есть три зала для изучения дзюдзюцу, три для упражнений с огнестрельным оружием, три для фехтования на копьях, три для фехтования на мечах, один для стрельбы из лука, три вольера для верховой езды и одно помещение для занятий стратегией, и все это на территории одного тренировочного лагеря. В большинстве центральных и провинциальных школ утро посвящалось литературным дисциплинам, а в дневное время ученики совершенствовали свои боевые навыки, таким образом сочетая бун и бу. О пропорциональном соотношении учителей, преподававших различные предметы, можно судить по расходной ведомости, включенной в бюджет школы Тёсю за 1797 год. Как рассказывает Доре, в штатном расписании этой школы числились пять преподавателей китайской классики, пятнадцать инструкторов по боевым искусствам, один учитель каллиграфии, один – математики, два воспитателя, два библиотекаря, один клерк и два служителя часовни. Что касается конкретного статуса этих учителей, то более подробно о нем будет рассказано позднее в этой главе.

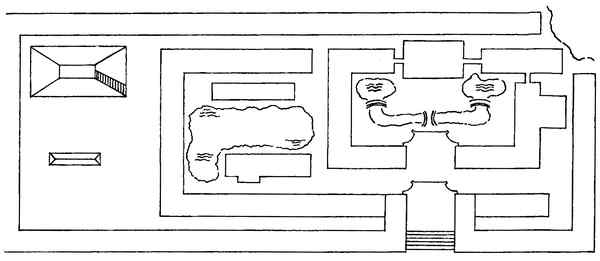

На изображенном ниже плане института Ниссинкан видно, как много места в нем было отведено для занятий различными специализациями будзюцу. Большинство институтов (а порою даже и частные дома воинов высшего ранга) имели примерно такую же внутреннюю планировку. Почти в каждом из них можно было найти открытые и закрытые стрельбища для упражнений с луком и огнестрельным оружием; пруды различной формы для плавания в доспехах и без, а также на спине лошади; открытые площадки для верховой езды и всевозможных конных упражнений; длинные залы для упражнений с копьями и фехтования и залы поменьше для отработки приемов рукопашного боя.

По инициативе Токугава в провинциях, находившихся под их прямым контролем, а также в тех провинциях, где распоряжались военные правители (даймё), создавались школы для простых самураев. Обычно эти школы (хангаку, ханку) основывались в соседних с замками поселениях и субсидировались военными кланами, как правило, за счет выделения дохода с определенного участка рисовых посевов. Однако по качеству обучения эти заведения не могли конкурировать с институтами, открытыми для представителей высших категорий и рангов букё. Кроме того, учебная программа в них была строго определена и жестко ограниченна, а в некоторых кланах воины низшей категории вообще не имели возможности учиться (Dore, 226). В общем, можно сказать, что пропасть между воинами высшей и низшей категории была глубокой и непреодолимой, хотя совершенно очевидно, что простые самураи составляли значительное большинство.

Так, например, Фукудзава рассказывает нам, что воины высших рангов, принадлежавшие клану Окудайра из Накацу; «были хорошо накормлены и одеты, а также имели большое количество свободного времени, которое они могли посвящать искусству, литературе и военным наукам. Они читали конфуцианскую классику и книги по истории, изучали военную стратегию, занимались верховой ездой, фехтованием на копьях и мечах и знали о науке и искусстве все, что должны были знать в то время культурные люди благородного происхождения. Поэтому они отличались изысканностью манер, и многие из них могли по праву считать себя культурными и утонченными джентльменами» (Fukuzava, 313).

План института Ниссинкан

В отличие от них воины низших категорий «практиковали воинские искусства, когда у них появлялось время, свободное от многочисленных побочных обязанностей, а в изучении литературы они не заходили дальше «Пятикнижия» и на чуть более продвинутой стадии одной или двух книг Мэнцзы и «Цзо чжуань». Больше всего они занимались письмом и арифметикой и в этом значительно превосходили высокопоставленных самураев» (Fukuzava, 313). На самом деле ввиду такой предрасположенности к письму и счету должность каллиграфа считалась самой желанной среди самураев низших рангов, и воин, который ее получал, должен был исполнять фундаментальные обязанности по управлению делами клана, сбору налогов и ведению архива.

Хотя в теории каждый буси независимо от своего ранга должен был в совершенстве владеть всеми специализациями будзюцу, вскоре стало очевидным, что в длительные периоды застоя (также известные как периоды относительного мира) начался дегенеративный процесс, поскольку боевые навыки вассалов нижнего ранга не находили применения. Они стали уделять значительно меньше времени и внимания своей боевой подготовке, чем в эпоху, предшествовавшую периоду Токугава, когда их жизнь очень часто зависела от умения противостоять врагу на поле боя, а это умение, в свою очередь, зависело от навыков обращения с копьем и мечом (лук считался более аристократическим и изысканным оружием). До периода Токугава, когда феодальные правители были вынуждены полагаться на боевые навыки своих вассалов, передовые лидеры понимали, какую большую роль на поле боя могут играть простые солдаты, такие как накакосо, томокосо и кати (то есть огромная масса пеших солдат, или асигару), поэтому они заботились об их подготовке и даже поощряли развивать свои способности до такой степени, чтобы претендовать на высшие офицерские должности, как Ода Нобунага, Хидэёси и другие знаменитые личности. Герои, в одиночку побеждавшие армии, всегда были скорее мифом, чем реальностью, – история с удручающим постоянством доказывала, что сражения обычно выигрываются за счет использования больших масс войск в наиболее выигрышной манере.

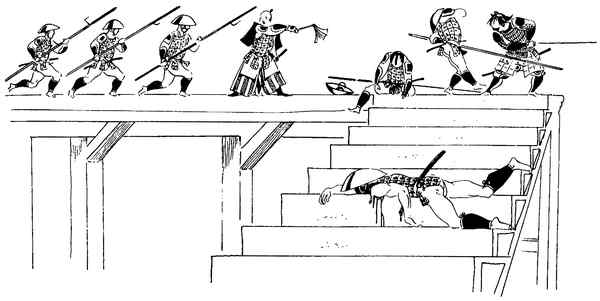

Даже великие воины, достигшие высот в искусстве фехтования и стрельбы из лука, могли при случае пасть от руки ветерана-копейщика ранга хирасамурай или его слуг (тюген), возглавляемых лидерами ранга когасира. Каждая группа копейщиков, составленная из воинов этих рангов, представляла собой весьма эффективную боевую единицу, которую мог нейтрализовать лишь аналогичный отряд хорошо подготовленных лучников или копейщиков, а не одинокий рыцарь со слепым безрассудством врубающийся в гущу врагов. Лишь после того, как удавалось разрушить плотное построение отряда, воины высшего ранга и их вооруженные мечами офицеры наконец получали возможность блеснуть мастерством в индивидуальном бою. Но есть свидетельства, указывающие на то, что даже тогда многие из этих офицеров и военачальников падали, сраженные искусным ударом копья безвестного ветерана низкого ранга.

В течение периода Токугава заметно ухудшившееся качество образования и подготовки вассалов низших рангов, которые составляли подавляющее большинство букё, еще больше расширило пропасть между этими вассалами и их лидерами, занимавшими командные посты. К концу XVII века древняя должность главы клана, которая когда-то была доступна для любого члена воинского сословия, стала практически недоступна для буси низших рангов. Таким образом, она стала зеркальным отражением той должности, которую когда-то занимали высокопоставленные члены кугё при императорском дворе в Нара и Киото. Это подразделение в букё даже приобрело ауру божественного промысла, которая некогда являлась прерогативой императорских кругов. Со временем разделение внутри кланов стало таким сильным, что казалось, будто «в состав одного клана входят представители двух различных рас» (Fukuzava, 312). Дифференциация между членами клана была основана на почти непреодолимых различиях в правах, родстве, доходах, образовании, манерах и обычаях. Достаточно сказать, что «ни при каких обстоятельствах не мог состояться брак между представителями ранга кюнин и кати. Такие союзы были запрещены как обычаем, так и законами клана. Даже при адюльтере обе стороны почти всегда принадлежали к одному и тому же рангу» (Fukuzava, 311). Даже исключительные заслуги или таланты (хотя в ранние периоды японской истории такие качества порой помогали крестьянину подняться до ранга военного диктатора) не могли перебросить мост через пропасть между высшей и низшей категориями воинов в период Токугава, когда социальная стратификация стала необычайно жесткой. Так, например, в клане Окудайра «простой самурай независимо от своих заслуг или талантов никогда не мог превзойти самурая из верхней категории. Известны случаи, когда каллиграфам (высший ранг в нижней категории) удавалось стать членами косигуми (низший ранг в верхней категории), но таких примеров можно насчитать не более четырех-пяти за весь период в 250 лет» (Fukuzava, 309).

Копейщик хирасамурай – достойный противник закованному в броню буси

Воин низшего ранга получал жалованье, равное приблизительно пятнадцати коку риса или тринадцати коку риса плюс рацион на две персоны или десяти коку риса плюс рацион на одну персону. Рацион представлял собой набор всего необходимого, в чем нуждался средний человек на протяжении месяца, и обычно он варьировался от одного до пяти сё. Этого дохода «было недостаточно даже для того, чтобы удовлетворить элементарные жизненные потребности в пище и еде. Поэтому все работоспособные члены семьи, как мужчины, так и женщины, пытались восполнить недостаток средств случайной работой, такой как прядение и рукоделие» (Fukuzava, 313).

Вполне естественно, в воинской среде процветали как открытые, так и замаскированные формы коррупции, и эту болезнь так и не смогли побороть различные официальные декреты и указы (возможно, потому, что они были направлены скорее против следствий коррупции, не затрагивая ее причины). Она принимала так много форм, что «даже самый прямой и честный чиновник, пользовавшийся доверием людей, потому что он категорически отказывался иметь какое-либо отношение к взяточничеству, мог незаметно для себя попасть в соблазнительную ловушку коррупции» (Fukuzava, 316). На самом деле эта практика распространилась настолько широко, что у нее даже появилось название – тасибути, или «прибавка к жалованью».

Таким образом, широкие массы воинов нижней категории начали приобретать качества, ранее ассоциировавшиеся с простолюдинами (хэймин) в общем, а в частности, с теми весьма динамичными и неугомонными торговцами (тёнин), чьи коллеги в Европе несколькими веками ранее резко изменили ход континентальной истории, выступив против феодальных замков из своих «бургов», с их гильдиями, корпорациями, ассоциациями и банками, твердо сплотившимися за новыми городскими войсками.

В Японию эрозия феодальной военной мощи не пришла извне (как это было в Европе) и не стала результатом прямой конфронтации между обитателями замков и городским населением. Напротив, она, по всей видимости, происходила внутри самого воинского сословия, по мере того как самураи низших рангов все сильнее смешивались с членами других социальных классов. Так, например, браки между воинами нижней категории и тёнин случались значительно чаще, чем «брачные союзы между членами семей самураев нижней и верхней категории» (Blacker, 307); по всей видимости, такое соглашение было весьма привлекательным для обеих сторон, поскольку «самурай вступал в семью богатых торговцев и находил там материальное благополучие. Тёнин, в свою очередь, через такое родство мог купить себе статус самурая» (Blacker, 307). По мнению многих историков, такое слияние «стало одной из главных движущих сил Реставрации [в 1868 г.]. Можно сказать, что Реставрация произошла по инициативе самураев нижней категории и при финансовой поддержке тёнин» (Blacker, 307).

На самом деле ситуация, созданная резким разграничением между двумя категориями воинов, была настолько безрадостной для простых воинов, что многие из них стали мятежниками и «внезапно полностью изменили свое отношение к военным и литературным занятиям. Вероятно, именно поэтому некоторые из самураев нижней категории открывали залы для обучения своих детей фехтованию» (Fukuzava, 321).

В заключительную фазу периода Токугава многие безвестные воины (служившие различным кланам, но в качестве самураев низшего ранга) упоминались в хрониках будзюцу как превосходные фехтовальщики, которые часто оказывали ожесточенное сопротивление воинам верхней категории в поединке на мечах. Многие мастера боевых искусств, жившие в этот заключительный период господства Токугава, были представителями низших рангов воинского сословия. И даже значительно ранее те воины, которые освободили себя от клятвы верности господину или замку и стали сами распоряжаться своей судьбой (воин, не имеющий господина, назывался ронин), повернули вспять процесс деградации, начатый в рядах букё собственными жесткими сегрегационными законами. Эти воины без хозяина пользовались репутацией превосходных бойцов, и ни один мудрый самурай, независимо от своего ранга, умения обращаться с оружием или репутации, не вступал с ними в конфронтацию без особой необходимости.

Как и следовало ожидать, слияние нижней категории воинов с членами подчиненных классов фермеров, ремесленников и торговцев повлекло за собой принятие боевой этики, навыков и духа последними, которые, подготовившись таким образом, плавно влились в ряды новой императорской армии в 1873 году. Тогда консервативные кланы традиционных воинов обнаружили, что новые солдаты Японии, которые противостояли им на поле боя, отличаются дисциплиной, преданностью воинскому долгу и решимостью сражаться до самого конца, некогда считавшимися исключительными особенностями самих буси. Эта новая армия, собранная из представителей всех общественных классов, действовала с замечательной эффективностью как на территории самой Японии, так и на Азиатском континенте. Она зарекомендовала себя превосходным инструментом для проведения политики лидеров тех древних кланов, чьи феодальные корни находились так глубоко, что их нельзя было вырвать, не нанеся при этом серьезных повреждений внутренней ткани нации, прошедшей через длительный период военного воспитания.

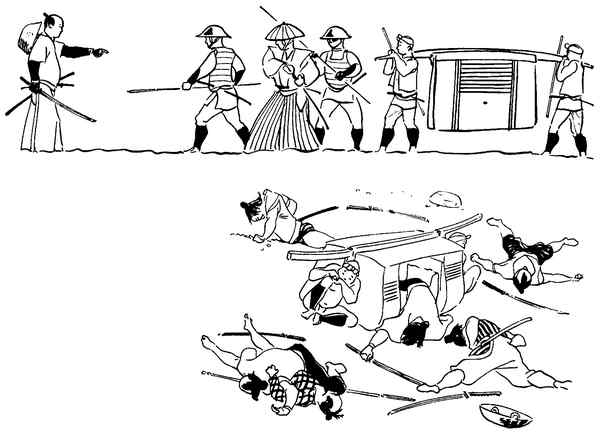

Однако на заре периода Токугава и на протяжении большей его части воинское сословие, несмотря на строгое внутреннее разделение на кланы и ранги, являлось центром власти в Японии. Гордость за свое положение была главной отличительной чертой воинов, и даже самые бедные из них вели себя словно монархи перед простолюдинами, будь то крестьяне, ремесленники или торговцы. Обращение к буси без должного уважения (как того требовали обычаи и закон) влекло за собой немедленную смерть провинившегося от его руки. Как уже отмечалось ранее, законы Иэясу были здесь предельно точны: никто не вправе помешать самураю зарубить простолюдина, который вел себя с ним недостаточно почтительно. Такая свобода в суждениях и действиях, охраняемая законом и ограниченная только возможным страхом получить ответный удар, породила на свет практику «пробного убийства», которая состояла в том, что самурай испытывал свой новый меч на беззащитном пилигриме, одиноком крестьянине или простолюдине. Крик, сопровождавший удар, действовал в качестве предупреждения, которое заставляло всех, кто оказался поблизости, срочно искать укрытие.

Гордость самураев была настолько велика, что в общем случае она была неотличима от простого высокомерия и жестокости. На самом деле высокомерие этих самураев, которые со «своими надменными манерами и тщеславной миной» (Nishida, 32) составляли «самый властный класс в Японии» (Midford, 37), часто становилось смертельным, если кому-то из их числа вдруг казалось, что к нему проявили недостаточно уважения. Можно сказать, что со временем, в XIX веке, под давлением исторических обстоятельств произошло слияние простых самураев с представителями других общественных классов на более демократическом уровне. Но высокопоставленные самураи и лидеры различных кланов оставались надежно изолированными от жизненных реалий того общества, которое находилось под их управлением (как это было с аристократами, возвысившимися в феодальной Европе за счет собственной военной мощи или в более близкие нам времена с теми лидерами и их когортами, чья сила была основана на промышленных и коммерческих комплексах). Вполне естественно, большинство самураев высокого ранга продолжали ожесточенно противостоять любому курсу национальной истории или эволюции, кроме тех, что находились в строгом соответствии с принципами кланового господства и поклонения предкам, которые формировали основу их традиций и составляли главный смысл их существования.

Самурайские женщины

Характерной и наводящей на определенные размышления особенностью большинства древних культур является доминирующая роль женщины в управлении делами клана. Но историческая наука в общем и целом склонна недооценивать ранние, ярко выраженные матриархальные аспекты жизни человеческого общества; часто встречающиеся близорукие оценки хроникеров поздних эпох и периодов, пытавшихся угодить предвзятым суждениям своих хозяев, либо сильно преуменьшают роль женщины в военной истории древних цивилизаций, либо полностью игнорируют ее. Однако древние саги, археологические открытия и кропотливая работа антропологов свидетельствуют о том, что женщины принимали самое широкое участие в жизни клана или племени в до– и ранний исторический период от заснеженных земель Северной Европы до тропических культур Египта и Месопотамии, в Древней Спарте, кельтских кланах Западной Европы и в кочевых племенах, наводнивших степи Монголии, как, разумеется, и во многих клановых культурах Юго-Восточной Азии и Китая.

В Японии изначальная доминирующая роль женщины нашла свое первое выражение в мифах этой страны, которые традиционно подчеркивают главенство богини солнца Аматэрасу над всеми божествами японского пантеона, как и равенство в боевом отношении богини Идзанаги со своим супругом Идзанами. Влияние древнего матриархата прослеживается также и в доминировании солнечного культа, который был женским по своей природе в первоначальной японской концепции.

Даже первые хроники японской истории наполнены описаниями подвигов воинственных цариц, которые лично водили свои войска на штурм вражеских укреплений в Ямато или через пролив в Корею. Со временем растущее влияние конфуцианской доктрины заметно ослабило доминирующее положение женщины, оградив ее ограничениями различного рода. Но эти ограничения далеко не всегда принимались кротко и смиренно, в чем пытаются нас уверить историки более позднего времени. В период Хэйан женщин, возможно, и нельзя было встретить на поля боя, но они внесли немалый вклад в культурные достижения своей эпохи. Некоторые придворные дамы из кугё проявили себя как творческие личности, наделенные поразительными способностями. Хотя их литературные произведения не соответствовали жестким, педантичным формам классических китайских текстов, они пользовались большой популярностью у просвещенных людей того времени, поскольку в них впервые нашло свое выражение подлинно японское мировосприятие. Глубина и композиционная сложность этих произведений помогают понять, почему различные императрицы и придворные дамы Нара и Киото владели такой энергией, которая позволяла им управлять делами государства как напрямую, так и более тонко (но не менее эффективно) из мест уединения либо вообще удалившись от мира.

Другими женщинами нового типа стали женщины из провинций, члены букё, которые активно помогали своим мужчинам в борьбе за политическое и военное господство. Эти женщины не командовали войсками, как в архаичные времена, но, выращенные на тех же самых боевых традициях и приверженные тем же самым военным обычаям, которые позволили выделиться их мужчинам в отдельный общественный класс, они являлись точным отражением своих вторых половин. Поэтому они сознательно старались развить в себе все те качества, которые имели фундаментальное значение для недавно возникшего класса букё. Будучи продуктом конкретной системы, самурайские женщины стали ее прочнейшим основанием и выразителями идей своего класса.

Одной из таких женщин была госпожа Масако, жена первого камакурского сёгуна Минамото Ёритомо. Мирэ, цитируя Бринкли, который называет ее «проницательная, ловкая, изобретательная и отважная женщина», далее добавляет: «При жизни своего мужа она обладала огромным влиянием, а после его смерти, по сути, управляла страной. По-видимому, это был единственный случай в истории Японии, когда верховная власть в стране принадлежала женщине, не являвшейся императрицей. Разумеется, госпожа Масако не правила официально, но ее власть и влияние были весьма реальными» (Mere, 16).

Самурайских женщин, как и их отцов, братьев и мужей, учили абсолютной преданности своему непосредственному начальнику в клановой иерархии, и точно так же, как и мужчины, они были обязаны беспрекословно исполнять все данные им поручения, включая и те, которые подразумевали использование оружия. Поэтому совсем не удивительно, что в литературе, посвященной будзюцу, часто говорится о том, что женщин из сословия букё обучали владеть традиционными видами оружия, с тем чтобы они могли эффективно использовать его против врагов или, при необходимости, чтобы лишить себя жизни. Более того, во многих эпизодах, относящихся к периоду возвышения букё, упоминаются женщины, которые исполняли преимущественно воинские обязанности и при случае даже присоединялись к своим мужчинам на поле боя. Так, например, в некоторых хрониках упоминается Томоэ, жена Ёсинака из Кисо, одного из племянников Минамото Ёситомо. Расходясь в описании ее конкретных подвигов, различные авторы почти единодушны, когда рассказывают нам о том, что «она обладала большой физической силой и безрассудной отвагой, мастерски владела оружием и превосходно держалась в седле» (Mere, 15). Обычно она выезжала на поле боя вместе с мужем, и от ее вида и решимости сердца воинов наполнялись отвагой. Она даже демонстрировала ярость, типичную для профессионального воина, которого противник пытается схватить руками на скаку. Рассказывают, что в сражении при Авадзу-но-Хара она убила в поединке нескольких врагов, «и тогда их лидер, Исида Ияёси, попытался схватить Томоэ. Она стегнула лошадь, ее рукав, который он удерживал, разорвался, и кусок рукава остался у него в руке. Разъяренная этим, она развернула лошадь, бросилась в атаку на своего преследователя и отрубила ему голову, которую впоследствии преподнесла мужу» (Mere, 14–15).

Женщины букё

Традиционным оружием самурайской женщины было копье, как прямое (яри), так и изогнутое (нагината), которые обычно висели над дверью каждого самурайского жилища, с тем чтобы она могла использовать его против атакующих врагов или любого незваного гостя, проникшего в дом. С неменьшим мастерством она умела обращаться с коротким кинжалом (кайкэн), который, подобно вакидзаси воинов-мужчин, всегда находился при ней (обычно в рукаве или за поясом). Она могла наносить им молниеносные удары в ближнем бою, а также метать его со смертоносной точностью. Если же самурайской женщине требовалось совершить церемониальное самоубийство, она использовала тот же самый кинжал. При этом она не вспарывала свой живот, подобно воинам-мужчинам, а перерезала себе горло, следуя строгим правилам ритуала, который также предписывал ей плотно связать свои лодыжки, чтобы независимо от продолжительности предсмертной агонии ее тело было найдено в пристойной позе. На самом деле ритуальное самоубийство женщин, носившее название дзигай, было распространено так же широко, как и его мужской аналог.

Когда возникала реальная угроза попасть в плен к врагу, они не только решительно принимали смерть от рук родственников мужского пола или их командиров, но и сами убивали мужчин, если по какой-то причине те не могли или не желали совершить ритуальный акт, и не щадили в такой ситуации ни себя, ни своих детей. Один из самых древних эпизодов, связанный с принятием и исполнением подобного решения в соответствии с воинскими традициями, можно найти в старинном сказании о гибели дома Тайра в той его части, где описывается морское сражение при Данноура. Ниидоно, бабушка малолетнего императора Антоку, сына Токуко (Кэнрэёмонъин), дочери Киёмори, столкнувшись с угрозой попасть в плен к воинам клана Минамото, крепко прижала ребенка к груди и бросилась вместе с ним в волны морского пролива. Следом за ней последовали другие придворные дамы, а также сама Токуко. Мать императора была насильно спасена, но остальным женщинам удалось утопить юного наследника и утопиться самим.

Женщины-самураи также использовали самоубийство в качестве протеста против несправедливого обращения с ними. Один из самых поразительных примеров подобного рода приводит Франциск Карон (1600–1673). Могущественный правитель провинции Хиго организовал убийство своего верного вассала, чтобы завладеть его красавицей женой. Женщина попросила дать ей немного времени на то, чтобы оплакать и похоронить мужа, а также предложила правителю собрать на верхней площадке его замка высокопоставленных членов клана и друзей ее мужа якобы для того, чтобы отпраздновать окончание периода траура. Поскольку она вполне могла убить себя своим кинжалом, если бы кто-то попытался применить к ней насилие в период траура, ее просьба была удовлетворена. В назначенный день, когда церемония в честь ее убитого мужа подходила к концу, она внезапно бросилась с башни «и сломала себе шею» (Cooper, 83) на глазах у правителя Хиго, его вассалов и высокопоставленных членов клана. Такой вид самоубийства хотя и не соответствовал правилам ритуала, признавался как одна из самых действенных форм протеста (канси) против несправедливости господина. Но он порождал дилемму в умах военных, поскольку он также нарушал кодекс абсолютной преданности, который говорил о том, что женщина не имеет права распоряжаться собственной жизнью, особенно в такой независимой манере.