Протоиерей Александр Мень

Русская религиозная философия

Предшественники Владимира Соловьева

Скоро 90 лет, как умер великий русский философ Владимир Сергеевич Соловьев. В начале этого года я вел телерепортаж из комнаты, где он скончался. Он умер в имении князя Сергея Трубецкого, тоже замечательного философа и публициста, ректора Московского университета, близкого друга Владимира Соловьева. Сейчас эта комната превращена в бильярдную, и до этого я туда приходил украдкой, чтобы служить панихиду на месте смерти великого мыслителя. Во время репортажа мы подняли вопрос о том, чтобы эта комната была превращена в мемориальную. Вы, вероятно, знаете, что «Узкое» принадлежит Академии наук, там находится дом отдыха Академии наук, так что от этой организации зависит и решение вопроса о мемориальной комнате. Когда в 1920–е годы решался вопрос о том, кому будут ставить памятники в Москве и Ленинграде, то в списке философов было имя Соловьева, правда, потом его вычеркнули. Трудно сказать, кем был Соловьев. Он был философом, но он при этом был богословом, социологом, критиком, политиком. Универсальная личность! И в этом отношении он действительно похож на Пушкина. Как будто бы произошел какой-то творческий взрыв в его лице.

Но как Пушкин появился не случайно, не на пустом месте, так и Соловьев имел большую предысторию. Как Пушкину предшествовали протопоп Аввакум, Сумароков, Фонвизин, Державин, Ломоносов, так и Соловьеву предшествовало развитие философских и религиозных идей в XVIII-XIX вв. Он суммировал многое из того, что было там найдено, нащупано, что было открыто. Но поскольку об этом периоде уже написано довольно много, я буду говорить кратко.

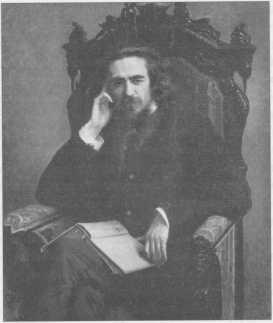

Владимир Сергеевич Соловьев

Портрет работы И. Крамского

Владимир Соловьев положил основание оригинальной, я бы сказал, неповторимой русской религиозной философии XX в., которая включает в себя такие имена, как Сергей Булгаков, Николай Бердяев, Семен Франк, Павел Флоренский, Николай Лосский и многие–многие другие. Опять-таки взрыв! Опять-таки целая плеяда, огромное течение, которое было прервано бурными событиями войны и революции. Большая часть участников этого движения оказалась за рубежом. И сейчас их имена снова возвращаются к нам. Что же представляет собой русская философия, почему она до сих пор удивляет мир? Почему нам необходимо ее знать или, по крайней мере, иметь о ней какое-то представление?

Рассмотрим три элемента: те, кто предшествовал Соловьеву, сам Соловьев и те, что из него вытекают, как из истока реки. Сегодня я остановлюсь на предшественниках Соловьева. Я должен просить у вас извинения за то, что буду краток, потому что тысячелетнюю историю мысли охватить в небольшом объеме довольно трудно.

Уже при первых шагах древнерусской киевской культуры у ее писателей, проповедников, мыслителей проявились первые попытки осмыслить сложнейшие проблемы бытия.

В XI в. митрополит Иларион ставит острейшие богословские вопросы, в частности, вопрос о законе и благодати. Это очень важный вопрос. Все религии древности так или иначе ориентировались на закон. Закон — это то, что нам понятно: это система, это структура, это запрет, это повеление. Когда мы начинаем учить детей, мы говорим им: это нельзя делать, а вот так надо делать. И поэтому закон как форма религиозной жизни неизбежен в начале развития культуры. Но наступает такой момент, когда открывается иной мир. Закон повелевает и запрещает. А в благодати открывается источник новой силы. Здесь уже нет запрета, который сажает человеческую волю на цепь или ставит ей барьер, а здесь есть имманентная, внутренняя сила, которая побуждает человека к творчеству, к добру, к красоте, к самоотвержению. Вот эта антитеза закона и благодати, которую потом так блестяще раскрыл Соловьев в своей книге «Духовные основы жизни», — над ней еще в XI в., через 70 лет после Крещения Руси, размышлял митрополит Иларион в «Слове о законе и благодати». Книгой это нельзя назвать, это «слово», небольшое эссе, по–нашему. Он пишет, что обращается не к невежественным людям, а к людям, которые понимают суть вопроса, к людям образованным. То есть у него уже тогда была серьезная аудитория, с которой он мог говорить о таких сложных вещах.

В дальнейшем русская религиозная мысль выражалась преимущественно в нравственном русле, через блестящие проповеди, образцом которых служили византийские творения, проповеди Смолятича или Кирилла Сурожского. Здесь ставились вопросы, самые важные для человеческой жизни: о том, что есть добро и что есть зло. Вопросы, которые актуальны всегда.

Вы, наверное, помните фильм Тарковского «Андрей Рублев». Перед всеми этими трагедиями русской жизни и простой крестьянин, и князь невольно должны были задумываться: каково призвание человека, где правда, а где ложь, на что ориентироваться. И когда мы думаем, что они относились слишком легко к этим вопросам, то мы заблуждаемся. Они понимали это не хуже нас, а лучше, потому что наш век, в конце концов, пришел к безумной идее (безумной в дурном смысле слова), что нравственность, этические нормы — это нечто традиционное, что люди их просто придумали, договорились: вот это хорошо, а это плохо. Но при такой релятивизации нравственности она быстро начинает разрушаться, и вдруг оказывается, что все общество стояло на этом фундаменте, и без него оно шатается, оно падает.

Все мы сегодня свидетели этого ужасного процесса. А люди Средневековья (как теперь говорят, «глухого темного средневековья») понимали, что когда человек переступает через заповедь Божию, он не просто нарушает какой-то договор, он нарушает нравственный миропорядок, объективный нравственный миропорядок, он, как говорили в старину, идет «против рожна».

Я хочу обратить ваше внимание на то, что заповеди эти даны именно потому, что они взывают к лучшему, что есть в человеке. Они предусматривают возможность в людях иных, темных стихий. Ведь у нас нет заповедей «ешь», или «пей», или «ходи», потому что это для нас естественно. А вот поступать так, чтобы сеять добро, чтобы избежать подлости, — это не врожденно человеку.

История XX в., когда были разрушены нравственные ценности, показала, до какой низости, до какого озверения может дойти человек, у которого отняли принципиальную заповедь Божию. Вот об этой заповеди шла речь у древнерусских мыслителей. Все они не были теоретиками, а если мы посмотрим на их биографии, то увидим, что они боролись реально, в реальной жизни, в истории, в контексте истории, за осуществление этих нравственных принципов.

Великий историк Ключевский называл преподобного Сергия «благодатным воспитателем народного духа». И в самом деле, народ, который многие десятилетия находился под пятой иноземного завоевателя, конечно, получил чувствительные удары в сфере нравственной; был период упадка, и преподобный Сергий своим подвигом, своим примером, своим духом (а ведь дух — это то, что распространяется!) содействовал возрождению. Возрождение проявилось потом в действии многих его учеников и в творчестве одного из великих иконописцев Андрея Рублева, который наверняка знал преподобного Сергия; во всяком случае, он посвятил ему свою икону «Троица».

Потом наступает период Московского царства. Печальный итог: борясь с натиском азиатских деспотий, Московское царство само в какой-то степени усваивает методы и принципы азиатской деспотии. И тут против этой деспотии выступают деятели духовного просвещения. Митрополит Филипп (XVI в.) — человек, которым может гордиться история любого народа. Некоторые из вас, наверное, видели фильм «Иван Грозный» Эйзенштейна, вторую серию, где митрополит Филипп представлен в виде некоего честолюбца, который хотел захватить власть над душой царя. Это вымысел, недостоверный и недостойный!

Филипп был монахом и никогда не хотел занимать первосвятительской кафедры в Москве; он стал митрополитом (главой Русской Церкви) только при условии, что получит право ходатайствовать за репрессированных, почетное право «печаловаться». И Филипп не вмешивался в дела государства, но непрерывно обличал царя, с глазу на глаз и публично. Он считал это своим долгом и отлично знал, чем все это может кончиться (вам не надо объяснять, какая атмосфера царила в то время при дворе и во всем Московском царстве). Митрополит Филипп умер как мученик: был низложен, арестован, заточен в монастырь, где его потом удушил Малюта Скуратов. И смерть его была не случайной.

Грозный шел на Новгород, чтобы задавить последний оплот, назову так, российской демократии. Историк Георгий Петрович Федотов подчеркивал, что деспотия, воплощением которой был Иван Грозный, отнюдь не единственная традиция в древней русской истории. Север. Новгород содержал в себе зачатки народовластия, причем уже довольно развитые. И поэтому не случайно войско Ивана Грозного шло на Новгород, как на врага, чтобы стереть его с лица земли. Даже новгородский колокол, собиравший народное собрание — вече, был вывезен оттуда! По дороге Малюта Скуратов заехал в монастырь, где находился митрополит Филипп, и просил у него благословения на поход. Святитель отказал и был удушен этим палачом Ивана Грозного.

В ту же эпоху, при Иване Грозном, у нас в Троицкой лавре был заточен Максим Грек, один из крупнейших богословов XVI в., переводчик, филолог, полемист, писатель, который получил гуманистическое образование, жил в Италии, в монастыре святого Марка, слушал проповеди знаменитого флорентийского вождя — монаха Джироламо Савонаролы. Он приехал на Русь исправлять книги и оказался втянут в борьбу между двумя церковными партиями.

Эти две партии тоже имеют прямое отношение к становлению русской религиозной мысли. Сторонники одной партии назывались иосифлянами (по имени Иосифа Волоцкого). Иосифляне ратовали за социальную эффективность Церкви, за ее тесную связь с государством, за позволительность для нее использовать репрессивные методы — методы подавления. Между тем «нестяжатели» (их так называли, потому что они выступали против монастырского землевладения), во главе которых стоял святой Нил Сорский, совершенно отчетливо высказывали мысль, что казни инакомыслящих недопустимы. И между этими течениями возникает конфликт. Максим Грек, естественно, становится на сторону нестяжателей. Его судят, его подозревают в ереси, его держат в застенках. Процессы, клеветнические доносы — и он умирает в Лавре, в Сергиевом Посаде, где сейчас находится его гробница.

Максим Грек принес на Русь первые элементы понимания Священного Писания. Для христианской религиозной мысли это очень важно, потому что и до сих пор люди часто, открывая Библию, начинают читать ее просто как обыкновенную книгу и думают, что весь ее мир лежит на поверхности. Между тем святой Максим показывал, насколько полисемантична структура Библии, насколько многослойна, сколь различных подходов она к себе требует. В общем, любое глубокое произведение полисемантично, но Библия — особенно.

В XVII в. начинается встреча России с Западом. Но, как и в наши дни, встречи часто происходят не на научном уровне, на первый план выходят не высокие ценности западной культуры, а элементы бытовые, технические. Этому способствовали заезжие купцы, какие-то политические связи. Напротив, русская и западная духовные элиты находились в серьезном взаимном отчуждении (не считая отдельных лиц, таких, как Нащокин).

Петр I совершает ломку — грубую, сокрушающую древние традиции, нанесшую огромный вред культуре. Тем не менее, создается новая эпоха культуры, и мы не имеем права ее третировать и презирать. Ибо если бы не было этого петербургского периода Российской империи, мы не могли бы себе представить ни Ломоносова, ни Пушкина, ни Достоевского, ни Толстого, ни Блока.

В XVIII в. перед русскими мыслителями встает проблема веры и знания. В XVII в. произошел взрыв в науке. XVII век — это век создания классической физики, механики, и философу необходимо было найти синтез между научными открытиями и видением духовным. Синтез этот был не только возможен, но органически входил в мышление основоположников классической физики. В частности, для Галилея не было никакой проблемы в том, как соотносится Писание с астрономией и математикой. Он прямо говорил, дословно: «Библия учит нас о том, как взойти на Небо, а не о том, как вращается небо». То есть он отделял чисто научные, рациональные проблемы от духовных. Точно так же думал Кеплер. Он говорил, что тот, кто хочет в Библии найти данные естествознания, просто злоупотребляет Священной Книгой, которая написана совсем для других целей. И эта же проблема еще более остро встала в XVIII в., когда интенсивно развивались скептицизм и механистический материализм, материализм Дидро, Гольбаха, отчасти Вольтера, хотя он не был материалистом в строгом смысле слова.

Все это приходило и в Россию. Но не только это. Ломоносов нашел в Западной Европе не один скепсис, он нашел и таких людей, которые умели сочетать знания и веру в едином синтезе, в частности, философа Вольфа. Ломоносов писал, что Творец дал человеку две книги: в одной из них Он проявил Свою мудрость, эта книга — природа, во второй Он открыл Свою волю, эта Книга — Библия. Далее он говорил: «Не здраво рассуждает ученый, который хочет по Псалтири узнать законы мира». И в самом деле, человеку дан разум, и человек должен постигать мироздание, а Откровение обращено к таким измерениям бытия, которые неподведомственны чисто рациональному анализу.

Борьба между разумом и интуицией, между разумом и верой — явление ненормальное. Это конфликт, разрушающий целостность человека! Ибо человек создан двуединым. Человек создан как существо, которое живет и сердцем, и умом. Отбросьте что-то одно — и образ человека будет искажен. Стоит задача гармонизации: физиологи установили, что этими двумя путями познания и жизни управляют два полушария, и когда сбалансированность между их действиями нарушается, происходит искажение человеческой психики. «Сон разума рождает чудовищ», сон сердца — тоже, и в еще более страшных формах.

Единство воли, разума, чувства в человеке — это идеал, и не только в повседневной жизни, это идеал в познании и в науке. Вот к этому и стремился Ломоносов, постоянно отражая атаки псевдобогословов, которые упрекали его в том, что он пытается проникнуть в тайны природы. Ломоносов иронически писал: «Какой смысл ученым на вопрос о том, как устроено то или иное образование или как происходит тот или иной процесс, отвечать: “Бог так сотворил” — и все». Для него было ясно, что Бог так сотворил, но ведь он хотел знать, как это устроено, как Он сотворил. И Ломоносов считал себя вполне вправе двигаться в своем познании настолько, насколько позволяет разум. И чем больше он проникал в тайны материи, чем больше он их познавал, тем больше приходил к мысли о Творце и Создателе.

Наверное, вы все помните хрестоматийное его стихотворение «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния». Ломоносов приводит в этом стихотворении несколько гипотез о том, что такое северное сияние и что вообще происходит с небесными телами. Он говорит, что древние святые отцы, Василий Великий и другие, писали о разуме, который заложен в природе (как мы бы теперь сказали — закодирован в природе), и замечает по этому поводу: а насколько более они имели бы право так говорить, если бы обладали нашими инструментами, нашими теориями, нашими методами! Продолжая мысль Ломоносова, я могу сказать, что от XVIII в. мир продвинулся еще дальше, и Вселенная, которую мы познаем теперь, стала намного более сложной и, следовательно, гораздо более требует объяснения. Ибо чем она сложнее в наших глазах, тем таинственнее ее первооснова.

Одновременно с Ломоносовым жил другой мыслитель, замечательный человек (тоже очень одинокий), странник Божий — Григорий Саввич Сковорода, украинский мудрец. (Кстати, Владимир Сергеевич Соловьев — один из его потомков.) На его гробнице написано: «Мир меня ловил, но не поймал». И в монахи его хотели заманить, и в Академию его брали, но он был вольный человек, отовсюду уходил, скитался со своим мешочком и книгами, писал свои вирши, рассуждения, размышления. Сковорода пришел к мысли, которой не коснулся Ломоносов. Для Ломоносова четкое, ясное мышление, рациональное постижение мира было достаточным для того, чтобы постигнуть последнюю реальность. А Сковорода почувствовал, что этого недостаточно, что нужно иное (он не употреблял слово «интуиция»), что нужен иной — глубокий, духовный подход, что реальность Божья открывается в мире как бы иными путями. И Сковорода уличал, изобличал тех людей, которые, подобно Емельяну Ярославскому (уже в наше время), брали из Библии внешнее и говорили: пустое занятие! Все это было предвидено, предсказано у Григория Саввича Сковороды.

Наступает XIX век. Болезненный кризис потрясает российскую цивилизацию, вернее сказать, элиту цивилизации, предтеч российской интеллигенции (тогда это в основном были люди аристократического слоя). Они чувствуют, что официальная государственная Церковь, которая при Петре I была порабощена, прикована к государственному механизму, их не удовлетворяет. Почему? Потому что свободолюбие уже пустило глубокие корни в народе, и это свободолюбие воплотилось в духе мыслящих людей. Новиков, Радищев (конец XVIII в.) уже уязвлены страданиями человечества. И они начинают искать внецерковные пути философии, мистики: ищут их в оккультизме, в теософии, в масонстве, в юродстве… Это были напряженные искания. Вы помните, в «Войне и мире» есть сцена, когда Пьер Безухов вступает в масонскую ложу. Это не случайно у Толстого — Пьер был одним из многих, кто искал внецерковных путей. Можно понять этих людей? Можно, потому что Церковь как институт находилась в тяжелейшем состоянии, опутанная со всех сторон цепями государственных служб. И это недоверие к ней стало огромной трагедией, внесло раскол между церковной традицией и зарождающейся интеллигенцией.

В начале XIX в. начинается поиск контактов с философскими течениями Запада. Кто повлиял на русскую философию XIX в.? Прежде всего, Шеллинг. В течение всего столетия влияние его было огромным — и прямым, и косвенным. Шеллинга лично знал Петр Яковлевич Чаадаев, с Шеллингом был дружен Тютчев; на Шеллинге основывался Владимир Соловьев, из Шеллинга, возможно, исходил Булгаков.

Было и другое влияние — влияние Гегеля, — может быть, менее положительное (возможно, потому, что Гегеля воспринимали очень искаженно — впрочем, его никто никогда не мог понять; Гегель говорил так: «Меня понял только один мой ученик, и тот неправильно»). Когда Гегелю говорили: «Есть факты, которые противоречат вашей теории», — он отвечал: «Тем хуже для фактов». Это был своеобразный человек, своеобразный мыслитель, и его влияние на русскую мысль было, пожалуй, скорее отрицательным. В нем находили то, чего, казалось, в нем не было. Белинский очень увлекался Гегелем, не прочтя ни одной строчки (ведь Гегеля не переводили на русский язык в прошлом веке, а Белинский немецкого языка не знал).

В первой половине XIX в. зарождаются два течения, представителей которых условно принято называть славянофилами и западниками. Вот здесь мы уже можем сказать, что начинает себя осознавать настоящая религиозная мысль. Ранние славянофилы (Хомяков, Киреевский) выступают против уклона в рационализм и говорят о мистических корнях философии. При этом они считают, что такое постижение истины — интуитивное, глубинное, нерациональное — возможно только в славянской культуре. Они создают особую философию славянского народа, ищут ее в древности. Хомяков пытался набросать философию истории в этом ключе, но не завершил свой труд. Напротив, западники, справедливо считая, что Россия — часть Европы, фактически отрицают все предшествующее им и ориентируются на прогресс, просвещение, науку, технику. Белинский, который был типичным западником, как рассказывают, в выходной плелся на площадь (которую мы теперь называем Комсомольской) и смотрел на «великое творение века» — там строили Николаевский вокзал (нынешний Ленинградский). В этой стройке ему чудилось, так сказать, дыхание грядущего индустриального века, и он, бедный, наслаждался этим зрелищем.

Алексей Степанович Хомяков

Автопортрет

Западники были соблазнены утопией прогресса. Среди них был Герцен, романтик и утопист, который глубоко разочаровался в своей собственной утопии. Дальше скептицизма и Фейербаха он не пошел. Но в какой-то момент он вдруг понял, что свободная личность в этой утопии тонет, что социальный прогресс — это Молох, который пожирает своих детей, и конца этому движению не видно. И в конце концов он говорит: а почему глупо верить в Бога? Почему тогда надо верить в человека? Почему надо верить в прогресс? И он, великий утопист и роман–тик, потерпел тяжелое нравственное поражение. У него был блестящий философский дар, но философской системы он не создал, он собрал обломки материалистических доктрин, и на этом все кончилось.

Кто соединил эти два пути? Один из величайших мыслителей России первой половины XIX в. Петр Яковлевич Чаадаев. Когда он начал писать свою книгу «Философические письма», первая статья (или первая глава, или первое письмо) была опубликована в журнале. Вы, наверное, знаете, какой это вызвало скандал: журнал был закрыт, редактор сослан, а сам Чаадаев объявлен сумасшедшим, только что в психушку его не отправили. Почему так получилось? Этой главой он хотел разбудить сознание своих читателей! Он написал горькие, суровые слова о застое, который охватил общество.

Чаадаев был великим патриотом. Он не считал, что Запад есть абсолютный идеал, но и не считал, как некоторые славянофилы, что надо вернуться в допетровскую эпоху. Чаадаев как раз стоял на принципе сбалансированности, гармонии: он говорил, что страна, находящаяся между Азией и Западной Европой, между Востоком и Западом, способна соединить в себе два пути познания, и не только познания, но и осуществления идеала на земле. К своей книге он написал эпиграф из молитвы «Отче наш»: Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на Небе, и на земле. Он считал, что христианский идеал не абстрактный, не загробный, не заоблачный, а земной: Христос принес его на землю, чтобы люди его осуществили! И Чаадаев утверждал, что это возможно лишь при соединении в едином потоке западной активности и восточной глубины созерцания. Он полагал, что этот синтез возможен именно в его стране. Книга в России не была издана. Она вышла за рубежом, а полностью ее издали только два года назад.

С 1830–го до 1987–го прошло много–много лет. Но сейчас, когда читаешь этот том, поражаешься глубине прозрения этого мыслителя. Одна из его основных, очень глубоких идей заключается в том, что любая цивилизация, если она хочет быть здоровой и развивающейся, обязательно должна иметь духовное, религиозное обоснование — тот внутренний импульс, который будет ею руководить. Цивилизация, построенная только на светских, материальных условиях, неизбежно будет деградировать. Правота этих слов, я думаю, с каждым поколением подтверждается — и у нас, и во всем мире.

Чаадаев является одним из самых непосредственных предшественников Соловьева. Он жил в Москве, на Басманной, и умер, окруженный ореолом сумасшедшего, чудака, завсегдатая Английского клуба (теперь там Музей революции). Он был, как вы знаете, другом Пушкина и очень хотел привлечь Александра Сергеевича к вопросам историософским, к немецкой философии, к религиозной философии Шеллинга.

А дальше происходит новый раскол. Славянофильство теряет свое религиозное обоснование и переходит в светскую фазу. Данилевский и другие — это уже светский национальный и историософский подход. Западники теряют свой романтизм и превращаются в проповедников социальных утопий. Это и Добролюбов, и Чернышевский, и Писарев. Некоторые уже начинают действовать: Нечаев, Бакунин.

Бакунин — материалист, атеист. Его философия разрушительна. Но он все равно тянется к свободе. Надо сказать, что это семя анархической модели в русской философии было серьезным; и не только такие безумные люди, как Бакунин (это был человек страстный, с очень трагической судьбой), но и люди глубокие, возвышенные, такие как Петр Кропоткин, усвоили эту «истину». А откуда они ее взяли? Да от славянофилов! Хомяков говорил, что всякое государство — зло, всякая власть — насилие. Хомяков учил, что царская власть получает свое право от народа. Это была нетрадиционная точка зрения. Хомяков писал, что на самом деле основа христианства — это свобода, единство людей, что Церковь — это есть соборность и духовное единение. Конечно, это был идеал. Конечно, это не была эмпирическая, земная реальность. И неудивительно, что свои книги Хомяков должен был печатать в «там–издате» — в России это цензура не пропустила. Тем не менее, идеи о свободе, о ценности личности, о соборности, о возможности реализации на земле христианского идеала оставались живыми и все время находили своих последователей.

Причем многие русские утописты выходили из семей священников, из семинарий. Утратив веру под влиянием вульгарного, примитивного материализма (типа Бюхнера, Молешотта) и повторяя слова Базарова: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», они сохраняли огромный нравственный пафос. Наверное, многие из вас читали «Дар» Набокова. Это книга, которая включает в себя сатирическую биографию Чернышевского. И когда читаешь ее, немного даже обидно за Николая Гавриловича, потому что Набоков — человек, лишенный духовности, хотя и обладающий большим дарованием, — очень мелок в сравнении с несчастным Чернышевским, который имел какие-то фантастические идеи и держался за них с большим героизмом.

Все эти противоречия и создавали предпосылки для рождения Владимира Соловьева как философа. В его философию вошли и идея синтеза от Чаадаева, и освободительная идея от Чернышевского, и убеждение в том, что социализм в каких-то формах возможен (это Соловьев тоже взял от них), и абсолютное неприятие материалистической доктрины (это он взял от славянофилов и от всей изначальной христианской философской традиции), и идея об особой роли России, которая находится на пересечении восточного и западного миров, и мысль о возможности и необходимости стремиться к тому, чтобы христианский идеал не был абстрактным, отвлеченным, чтобы он стал жизненной, жизнетворящей силой.

Этот пафос, свойственный Владимиру Соловьеву, был подготовлен всем развитием русской религиозной мысли, вплоть до того времени, когда в 1874 г. в аудитории Московского университета молодой длинноволосый человек защищал свою магистерскую диссертацию по философии. Она называлась «Кризис западной философии», подзаголовок «Против позитивизма» (то есть практически против материализма). Против Соловьева выступал рой оппонентов, все они были материалистами–позитивистами, но он блестяще их всех опроверг! И они были вынуждены, восхищаясь энергией и четкостью мысли молодого диссертанта, присвоить ему звание и дать возможность занять кафедру в Московском университете. Так началась деятельность Владимира Соловьева. Она открывает совершенно новый этап в истории русской религиозной мысли.

Сентябрь 1989 г.

Дальше: Владимир Сергеевич Соловьев