Влага во всем

Mi eniros en ĉiu planedo, kaj por Mia energioili resti en orbito. Mi fariĝis la luno kaj per tioprovizi la suko de la vivo al ĉiuj legomoj.Бхагават-гита

Когда мы с Гуэн вошли в темную студию, о нашем приходе возвестил маленький ветряной колокольчик. Он был нежный, воздушный и, казалось, намекал на звук, какой издает душа, томительно перетекая из одного духовного состояния в другое: из Мичигана во Флориду, быть может, – или из Айовы в Висконсин. Студия была тускло освещена – по всей комнате расставили свечи, – и, придя сюда снаружи, из неоновой суеты улицы, я ощутил роскошное погружение в сладкий теневой мир курящихся благовоний и тающего воска. На заднем плане легко играла экзотическая музыка. Воздух был теплым и сухим, и в мареве дыма я различал свечи, расставленные по всей комнате в форме лотосового цветка. На стенах висели красочные рисунки, изображавшие восточные пары в изысканных совокупленьях. На полу идеальным кольцом были расстелены бамбуковые циновки, чтобы множество представителей общинного колледжа Коровий Мык, каждый – сидя, скрестив ноги, безмятежно – могли образовать вечный круг жизни.

– Намасте! – отозвалась Марша на перезвон дверного колокольчика.

И Гуэн ответила:

– Намасте, Марша!

Студия представляла собой одну комнату с деревянным полом – бывшая танцевальная студия? – и толстыми шафранными занавесями, плотно сдвинутыми, чтобы не впускать сюда наружный мир: яркий свет полуденного солнца или любопытный взгляд непосвященного прохожего. Круг бамбуковых циновок украшался преподавательским составом, и в различных его местах на этих циновках я различил сидящих тех, кто предпочел присутствовать на этом конкретном сборище, а не на том, что имело место у реки: Нэн Столлингз с рукою на перевязи и Льюка Куиттлза, который оглаживал чашку вина рядом с составителем заявок на ассигнование колледжа; а также вездесущего преподавателя истории искусств, чей «сааб» стоял снаружи; и профессора экономики, чью статью, оправдывающую подушный налог, недавно приняли к экспертной оценке; и, разумеется, Шлокстинов, Херолда и Уайнону, первую формально признанную пару колледжа, – они были обряжены в одинаковые римские тоги. В дальнем углу сидел учитель химии в черном шелковом шарфе, а рядом с ним – учительница эсперанто, распустившая волосы, со значком, провозглашающим: «Mi amas Esperanton!» По всему кругу рассредоточились четверо или пятеро преподавателей английского (заметно недоставало лишь Сэма Миддлтона) вместе с пристыженной лекторшей, запарковавшейся на инвалидном месте перед общим собранием, и чарующим преподавателем творческого письма, в чьи привычки входило тщательно пользоваться сексуальными услугами своих студенток. Общество было разнородным, если не сказать большего, и в маленькой комнате становилось все теплей от благовоний, товарищества и дыма, шедшего от марихуаны, которую щедро передавали по кругу, – короче, было ясно, что столько интеллектуального и духовного разнообразия редко собирается на таком небольшом участке времени и пространства, если собирается вообще.

– Эй, Чарли! – раздался знакомый голос. То была Этел Ньютаун, которая по одному выбирала со стола с едой овощи, но теперь кинулась приветствовать меня выразительным объятьем. – Я рада, что у вас получилось прийти, Чарли! Мы с Нэн как раз о вас говорили. Мы не думали, что вы придете. Но глядите-ка… вот вы!

– Ага, Гуэн была настолько любезна, что привезла меня. И я прикинул, что это станет хорошей возможностью немного ближе узнать моих коллег. Знаете, тех, с кем буду работать, чтобы спасти наш колледж от пропасти ведомственного краха.

– Пересмотром устаревшей декларации миссии?

– Точно.

– И возрождением рождественской вечеринки?

– Именно. Надеюсь, это водяное сборище в этом смысле окажется полезным. Хотя не очень понимаю, почему все называют его «водяным». После нашей долгой поездки через неописуемую засуху я тут не вижу никакой воды…

– Терпение, Чарли! Вода будет!

Этел от всего сердца рассмеялась и залпом выпила вино из чашки, а я при этом заметил у нее на подбородке порез от вчерашнего столкновения с теленком.

– Как ваше боевое ранение? – спросил я. – Выглядит гораздо лучше, чем вчера.

– О, пустяки. Всего три стежка. Очень небольшая цена за посев семян цивилизованного общества. Вы не согласны?

– Согласен. Абсолютно с вами согласен. – Я рассмеялся. – Но, Этел, где же Стэн? Я предполагал, он тоже здесь будет. Но я его не вижу…

– И не увидите. Это потому, что Стэнли предпочел быть в другом месте. Что меня совершенно устраивает. Он взрослый человек и как взрослый человек имеет полное право принимать собственные решения, досконально зная, каковы могут быть последствия. Он способен сделать собственный выбор. Так же, как и мы.

– Мы?

– Да, мы. Это я узнала сегодня от Гуэн на нашей первой наставнической встрече.

Тут Этел спросила меня, какого наставника назначили мне, и когда я ответил ей, что мне достался Алан Длинная Река, учитель речи, который не говорит, она рассмеялась и сказала, что все могло быть гораздо хуже: бедная Нэн получила в наставники Уилла Смиткоута, и он уже не явился на встречу с ней.

– Они должны были встретиться в кафетерии за его обычным столиком. Но когда она туда пришла, его нигде не оказалось. Она прождала час, но он так и не объявился.

– Какая жалость. Он кажется таким приятным малым. А у вас как? Как идет наставничество с Гуэн? Вы с нею хорошо друг другу подходите?

– Отлично идет! Сегодня она пригласила меня на обед, и мы обсуждали с ней логику вселенной и науку космических принципов. Затем разговаривали о том, как собрать мой пакет документов на штатную должность и лучше всего убеждать впечатлительных студентов, что журналистика столь же вневременна, как и все остальное на этом свете, – если не больше. Гуэн также выдвинула убедительный довод, что брак как средство подчинения не слишком отличается от плуга, отягощающего прилежного быка. Я, наверное, всегда это знала, просто никогда не думала в таких рискованных понятиях. Что и говорить, теперь я себя чувствую гораздо более готовой к моему первому семестру в Коровьем Мыке. И к тяготам моего путешествия к личному освобождению и предельному раскрепощению, что ждет нас вдалеке, словно маяк на горизонте.

– К смерти?

– К работе в штате!

– Успеха в том и другом.

– Спасибо. А вы, Чарли? Как продвигается ваше личное освобождение? Приблизились ли вы к тому, чтобы стать чем-то целиком? Или к отысканию влаги во всем?

– Не очень. Честно говоря, в данный момент хоть сколько-нибудь влаги я не вижу ни в чем. Но, видимо, ночь только началась…

– Это уж точно!

С другой стороны комнаты мне дружелюбно замахала сидевшая там Нэн. Она оживленно расплела ноги и подошла туда, где стояли мы с Этел, и – рука на перевязи – умудрилась тепло меня обнять другой рукой.

– Приятно вас здесь видеть, Чарли!

– Спасибо, Нэн. Как рука?

– Уже лучше. Плечо вот до сих пор болит. Но я хотя бы уже могу сгибать запястье. А вы? Есть успехи с расширением метафоры доктора Фелча?

– Пока нет. Но еще рано. Семестр даже еще не начался. У меня есть время до декабря. Да и ночь еще юна…

– Именно!

Обе рассмеялись.

– Знаете, – сказала Нэн, – мы с Этел только что спорили, появитесь ли вы здесь сегодня вообще. Этел утверждала, что нет. Я тоже утверждала, что нет, поэтому похоже, мы обе проспорили!

– Ага, – сказала Этел, – мы с Нэн пришли к единому мнению, что иногда кажется, словно вы считаете себя выше всего этого. Как будто вам совершенно безразличны коллегиальные взаимодействия с другими сотрудниками. Как будто мир, населенный другими людьми, вас отвлекает, словно он – что-то противное и его нужно презирать и избегать. И мы решили, что вы скорее предпочтете спокойное уединение собственной квартиры сегодняшнему чувственному сборищу.

– Я? Выше всего этого? Во-первых, у меня в квартире ненамного тише и спокойнее – рядом живет кафедра математики. А что касается того, что я выше всего окружающего, то с таким же успехом я б мог до сих пор лежать на окровавленном асфальте, поскольку, говоря метафорически, я с него на самом деле и не поднимался. И с учетом того, что я вообще могу никогда не подняться с этого асфальта, очевидно, что мне не по чину считать себя выше чего бы то ни было!

– Значит ли это, что вы здесь останетесь?

– В Коровьем Мыке?

– Нет, на сегодняшнем сборище?

– К сожалению, слишком уж надолго я задержаться не смогу, поскольку мне нужно будет уйти в половине восьмого.

– Почему так рано? Я думала, вы хотели поближе нас узнать?

– Это было б очень мило, но мне нужно быть в другом месте.

– Вы имеете в виду, что стремитесь побывать сегодня вечером в двух местах?

– Насколько это возможно.

– Вместо того, чтобы отправиться в какое-то одно?

– Верно.

– И того, чтобы насладиться каким-то одним местом целиком и до предела?

– Ну, да.

– Но вы пропустите лучшее!

– Ага, – добавила Этел. – Вот бы сюда нашего ведомственного научного сотрудника!..

Обе хихикнули, как школьницы.

Видя это, Марша Гринбом, ныне удивительно облаченная в просторный саронг, подошла к нам предложить кое-какой еды. Белый саронг ее был почти прозрачен и очень откровенен – и когда она текуче перемещалась по комнате, ткань легко скользила по ее телу так, что на долю воображения оставалось мало что.

– Угощайтесь! – произнесла она и подвела нас к столику, на котором была разложена фуршетная еда: рыба, вино, подрумяненное зерно и чашка «М-энд-М»-ов.

– Как здорово смотрится! – сказала Нэн.

– Ага, – согласился я. – Вот это зеленое выглядит интригующе. Что это?

– Это, Чарли, руккола. Я лично отбирала по листику.

Этел наложила мне блюдце рукколы, а Нэн посыпала его сверху «М-энд-М»-ами вперемешку с подрумяненным зерном. Марша вручила мне чашку.

– Выпейте вина… – сказала она. – Вы же пьете вино, правда?

Я утвердительно поднял чашку:

– Можно сказать и так!..

Немного погодя Нэн и Этел заняли свои места, а Марша отошла приветствовать других гостей в комнате. Стоя с вином и блюдцем, заваленным «М-энд-М»-ами и рукколой, я не мог не заметить, до чего неформально одеты все мои коллеги: теперь уже на каждом была просторная одежда; некоторые даже завернулись в такие же светлые саронги, как у Марши. Даже Гуэн после долгой поездки от зелени к суши переоделась в шорты и широкую футболку и теперь сидела с совершенно покойным видом на бамбуковой циновке, беседуя с профессором экономики, чей саронг был подвязан вокруг пояса. (Профессор был без рубашки, давно уже преклонных лет, обрюзгший и с невозможно волосатой спиной и грудью, которые он бесстыдно выставлял напоказ.) За несколько минут Марша завершила свой обход комнаты и когда снова оказалась подле меня, сказала:

– Итак, Чарли, это ваш первый тантрический опыт?

– Мое что?

– Тантра, Чарли. Станет ли это вашим первым соприкосновением с древними неотантрическими ритуалами, что стали так популярны по эту сторону от временной автобусной остановки? Нас всех удивило, что вы решили прийти. Мы думали, вы будете выше этого. Но мы рады, что вы с нами! Нет ничего лучше замечательной садханы, чтобы повысить свою осознанность перед тяготами долгого семестра. И как человек, разведенный не единожды, но дважды, вы, вне всяких сомнений, готовы испытать жизнеутверждающую чакра-пуджу?

– Честно говоря, Марша, я понятия не имею, о чем вы говорите. Черт, я даже не знал, что такое руккола. Я здесь лишь для того, чтобы пообщаться с коллегами. Чтобы узнать их на более сокровенном уровне, понимаете, чтобы лавировать между личностями, с которыми буду иметь дело, пока стану отыскивать влагу во всем.

– В таком случае, Чарли, прежде чем мы приступим, вам не помешает переодеться. Этот ваш вельвет очень стягивает и не позволит вашей энергии течь, куда ей надо. Пойдемте со мной…

Марша завела меня в маленькую раздевалку и протянула простыню из легкой цветастой ткани.

– Вот, – сказала она. – Это для вас, похоже, самый правильный цвет… – Саронг был весьма оранжев, и оттенки его варьировались от бенгальского тигра до солнца, восходящего на Востоке. – Оранжевый – цвет второй чакры.

– В этом я уверен, – сказал я.

– А вторая чакра – как раз та, с которой вам нужно больше всего поработать, – объяснила она.

– Вот как? – Не убежденный, я пялился на болтавшийся в руке саронг, который по-прежнему был очень оранжев. – Марша, а это действительно необходимо? Я не привык к такой откровенной одежде. И оранжевый никогда не был у меня среди предпочитаемых. Вот бежевый – напротив!..

– Послушайте, Чарли, ясно, что вы очень скованны. Вы – управленец от образования. И с этим ничего поделать нельзя. Но сегодня вечером вам нужно расслабиться, если вы хотите стать едины с вневременной вселенной… и со своими новыми коллегами…

– Но…

– …Вам нужно расслабиться, если вы хотите раствориться в мистических учениях тантры.

– Но я не уверен, что хочу.

– Не хотите?

– Я не утверждаю, что не хочу. Я просто говорю, что не уверен, что хочу.

Марша улыбнулась и возложила ладонь мне на грудь поверх сердца.

– Вот это да, Чарли, да сердце у вас скачет!

– Правда?

– Боже мой, да! Бешено и неусмиримо! И это вам не поможет! – Оттуда рука Марши скользнула мне по груди к животу, а там ее пальцы остановились чуть ниже моего пупка. – Вы весь в узлы завязаны! У вас энергия не способна течь. Слушайте, не беспокойтесь за сегодняшний вечер – все будет прекрасно. Тантра – это не то, что все о ней думают. Вся эта чепуха насчет повышенного сексуального экстаза и взрывных оргазмов… ну, это, конечно, правда. Но это лишь малая часть того, что есть тантра на самом деле. Это лишь часть того, что мы сегодня вечером будем переживать…

Тут Марша взяла меня за правую руку и возложила ее себе на грудь. Обеими своими руками она крепко придержала ее, чтоб я не сумел ее убрать. Затем посмотрела мне в глаза:

– Что вы чувствуете, Чарли?

Я взглянул на свою руку у нее на груди.

– Рукой?

– Да, Чарли. Что вы сейчас чувствуете? Хоть что-нибудь?

– Ну, вашу грудь. Но помимо нее – почти ничего.

– Ваша рука у меня на груди, это так. Но еще она – у меня на сердце. Вы его можете почувствовать?

– Нет, не могу.

– Вы не чувствуете, как трепещет мое сердце?

– Нет.

– Его древнюю дрожь?

– Нет.

– Вообще ничего?

– Нет. Извините.

– Сердце мое трепещет, Чарли. Но вы этого не чувствуете, потому что пока не готовы увидеть ночь, приходящую из дня. И еще потому, что я приучила свое тело контролировать его собственные содроганья. Плоть моя, видите ли, как камень. Сердце мое тихо. Моя душа в покое. Я позволила себе убаюкаться ритмами мира, как вода нежно омывает камни, что также очень успокаивает. Я в постоянном состоянии почти-блаженства. Вообще-то если б не чесотка, я бы уже переживала космический оргазм, происходящий из предельного единства со вселенной.

Марша отпустила мою руку. Затем вторично возложила свою мне на сердце.

– А вот ваше сердце, напротив… Ваше, Чарли, встало на дыбы. Ясно, что оно пострадало от жестокой травмы. И под всей рубцовой тканью, под заскорузлым осадком сердечной боли и разочарованья ваше раненое сердце взывает к освобожденью. Оно мучается от собственных страданий и ныне больше всего прочего нуждается в своем особом утешенье.

– Правда?

– Да. Ему требуется женское утешенье. И мы его утешим, Чарли. Сегодня вечером оно будет утешено. А теперь переоденьтесь, пожалуйста!..

Марша ушла, а я разделся до трусов, после чего покрылся невозможно оранжевым саронгом, обернув его вокруг талии и смастерив неуклюжий узел на бедре, – а меж тем недоумевал, как мне удалось пасть так низко и так быстро: от подающего надежды отличника в старших классах до перспективного управленца образованием – к тантрическому разведенцу, в одиночестве стоящему в темной раздевалке посреди крайне оранжевого саронга. Повесив одежду на плечики, я выбрался обратно в комнату, где налил себе еще чашку вина. Вино было хорошим и крепким – а это вообще вино? – и когда оно закончилось, я налил еще чашку и осушил ее с такой же быстротой. И проделав то же самое с третьей и четвертой чашками, я налил себе еще одну и по-новому оглядел комнату и коллег, меня окружавших. Теперь эти трепещущие души уже не представлялись мне привязанными к своим соответствующим кафедрам – скорее они были теплыми красками облекавших их аур. В темной комнате при свечах Нэн Столлингз стала сияющим розовым, а Этел Ньютаун превратилась в искрометный желтый, учительница эсперанто была лаймовым, а кафедра английской филологии – все четверо – оказались слегка подгоревшим оттенком сухой осенней листвы. Херолд и Уайнона соответственно были цианом и оливином, Льюк – розовато-лиловым, Гуэн – фуксиевым, а преподаватель творческого письма весь шел волнами янтарного, фиолетового и сиены. И пока вино текло через мой организм к поджидавшему его мочевому пузырю, а краски и звуки в комнате вихрились вокруг, словно настойчивые переливы ситарной музыки, и все это дерзким светом входило в обволакивающее тепло моего сознания, я поймал себя на том, что постепенно и уютно расслабляюсь в состоянии милостивого принятия. Зачарованно созерцал я движущееся искусство стен – восточные мужчины и женщины совокуплялись и наслаждались телами друг друга среди служанок, слонов и разливаемых по кубкам бутылей вина, каждый – акт творения и оплодотворения; и покуда вино, что я пил, текло безудержными водами по моим мочевым путям, я думал об этом самом расстоянии, что я преодолел: от жара горячего асфальта к холодной влаге вина. Все эти годы я, должно быть, знал, что оно все закончится где-нибудь вроде вот такого: перед столом с рукколой в студии, заполненной совокупляющимися прапредками и полуголым преподавательским составом общинного колледжа.

– Чарли!

Из грезы меня вырвал настойчивый голос. То была Марша, и она звала меня с циновок, на которых сидела:

– Чарли, мы начинаем! Подсаживайтесь ко мне! И вино свое можете прихватить!..

Послушно я сделал последний долгий глоток из чашки, после чего наполнил ее снова и нашел себе место на циновках между Маршей в легком саронге и Гуэн в шортиках и футболке. Обе улыбнулись мне, когда я втиснулся между ними, и, пока переводил взгляд с одной на другую – сначала в одну сторону, затем в противоположную, – Марша даже ободряюще погладила меня по колену.

– Вы отлично смотритесь в оранжевом! – прошептала она. И снова возложила руку мне на оголенное сердце. Только на сей раз оно было спокойно. Марша улыбнулась. – Так гораздо лучше! – сказала она. – Сердце у вас успокаивается. Вино вам помогло. Теперь вы расслаблены и готовы начать!

К этому времени уже все преподаватели и сотрудники в комнате облачились в просторную одежду – тоги, или саронги, или шорты, или мешковатые спортивные костюмы, – и когда все расселись по циновкам, когда всем удалось скрестить негнущиеся ноги друг на дружку так, чтобы подошвы смотрели вверх, и когда на заднем плане сделали потише водянистую музыку, Марша взяла свечу и подняла ее перед собой. Когда она заговорила, огонек свечи сиял у нее под подбородком, отбрасывая зловещие тени ей на лицо и затемняя красную точку у нее на лбу.

– Друзья мои, – сказала она. – Дорогие коллеги, братья и сестры, со-любовники вселенной. Сейчас мы вступим туда, откуда мы глубочайше произошли, откуда родом вся материя и вся энергия. Это фаза излучения в космическом круговороте, который в древней тантрической традиции именуется шришти, а в современной традиции общинного колледжа называется… новым семестром. Как всегда, это время великой надежды, возрождения и пробуждающегося сознания: мы оставляем позади тьму предшествовавших угасаний и вступаем в это очень раннее утро новых ду́хов и грез…

Справа Гуэн постукала меня по плечу, и когда я перевел на нее взгляд, она протянула мне окурок с марихуаной.

– Вы это курите, Чарли? – прошептала она и сунула его мне в руку.

Я взял:

– Можно сказать и так…

Только дернув, я почувствовал, как через легкие проходит тепло, и рассудок мой начал выдыхать. Я почтительно вернул окурок и посмотрел, как он опять идет по кругу: он профессора экономики к преподавателю творческого письма к поклоннице эсперанто – или, скорее, от пригашенного розового к спокойному лаймовому и дальше – через розовато-лиловый и фуксиевый, через жженый осенне-бурный опавшей листвы. Рассудок мой теперь уже утрачивал свою логическую сосредоточенность, а мочевой пузырь наполнился вином, и пока я с трудом примирял две эти действительности, мне пришло в голову, что следовало бы наведаться в туалет прежде, чем я сяду в круг, но теперь все это уже вода под мостом. И еще я оставил часы в кармане брюк в раздевалке. И что сегодня при нашем разговоре в кафетерии мне следовало сказать Бесси, что́ я на самом деле чувствую про любовь – что́ она такое, по моим убеждениям, и как я считаю весьма непостижимым, что такой человек, как она, может вообще быть нелюбимым. Но теперь слишком поздно: всему этому придется подождать; Марша в своем сказе уже двинулась далее:

– …И покуда мы вступаем в эту новую фазу космического круговорота, нам важно помнить тантрические принципы, смыкающие нас со вселенной. Это принципы любви, открытости, духовной проницательности и сексуальной пытливости. Принципы эти – не мужские. Лишь в женском идеале тантры можно примирить сердечные желанья. Лишь в тантре мы способны превзойти внутреннюю борьбу, что есть результат наших глубочайших желаний. Ибо в каждом из нас имеется противоборство между тем, что у нас есть, и тем, чего нет, и, если мы не дадим ему голоса, оно подорвет наше стремленье к величайшим уровням осознанности и глубочайшему духовному пониманию. Нет, именно по этой самой причине следует утолить внутреннее желанье! Его нужно праздновать и исполнять, чтобы разрешились напряжение и противоборство наших душ. Лишь так мы обретем просветленье и глубинный покой, к коему стремимся!..

В кругу моих коллег-преподавателей все слушали и кивали. Те, у кого были блокноты и карандаши, – записывали. Другие сложили на коленях руки и сидели с закрытыми глазами, дабы полнее впитать слова. Марша продолжала:

– …Итак, уж не секрет, что вселенная устроена циклично. Круговорот времен года, например, а также различные поры дня. Он есть и в вечном колесе жизни, что везет нас от смерти к рожденью, к жизни, к смерти и затем снова к рожденью. И он существует в творческих фазах излучения, воплощения и растворения. Так же, как растворение ночи подводит нас к излучению и воплощению раннего утра, так и растворение утра ведет к излучению светлейшего дня, его воплощению, а затем, в итоге, и к его растворению. Тем самым бессчетные круговороты вселенной вековечны и бесконечны, словно спиральные круговороты, исторгаемые изнутри наружу от центральной точки времени и пространства. И эта центральная точка, во всей своей огромности и вневременности… есть вы сами!

Свеча у Марши под подбородком призрачно затрепетала и заискрила вслед ее словам.

– …Итак, каждый из вас приходит в этот круг со своей собственной энергией кундалини. Это пульсирующий змей, свернутый в области ваших гениталий, который только и ждет, чтобы его направили через различные чакры вашего тела. Начиная пробуждать эти энергии, мы постепенно поймем, каковы эти различные чакры, как они работают и как можно стимулировать каждую из них до повышенных уровней возбуждения, дабы достичь самого землетрясного, самого взрывного, самого до невозможности дрожепробивающего и воплевызывающего академического семестра, какой нам доселе доводилось переживать…

Тут Марша остановилась, чтобы почесать бедро. Безотлагательно и настойчиво она вкапывалась пальцами в кожу, словно та была в огне, который можно погасить, лишь расчесывая. Когда все удалось, она прикрыла ладонью свечу, которую держала в руках, и поставила ее рядом на пол.

– …Извините. А теперь, прежде чем мы приступим, не забывайте, пожалуйста, что для практикующего тантру конфликт – это не плохо и не хорошо. У прочих философий мира могут быть большие разногласия относительно роли внутренних борений в нашей жизни. Некоторые прославляют конфликт; другие его демонизируют. Для тантрического ума, тем не менее, конфликт – вещь неизбежная, это трение двух палок, которыми добывается огонь. Либо трение между камнем и песком, наносимым ветром, что вылепливает вокруг нас твердую землю. Конфликт так же вневременен, как и все остальное. Однако внутренний конфликт – еще и антитеза единства. Ибо великая тайна вселенной происходит не из разделений, внутренне свойственных конфликту, а из единства, происходящего из их примиренья. И потому тантра учит нас превосходить противоположности, укрепляющие конфликт, будь они мужским и женским, излучением и растворением, желаньем и достиженьем, кульминацией и ослабленьем, работой по договору и в штате или даже выворачивающим желудок наизнанку напряженьем между торможеньем левой ногой и ускореньем правой. Под водительством просветленного духовного гуру все соперничающие друг с другом жизненные силы сойдутся воедино в одном мгновенье оргазмической ясности, когда вселенная целиком сосредоточивается на сомкнутой точке жизненной энергии и вырывается вперед, как великий взрыв семени, громогласное содроганье клиторального экстаза, который способен принести с собой лишь истинный союз с богом и вечной вселенной…

При этих словах поднялась одна рука. То был профессор экономики.

– Марша, – говорил он. – Кое-кто в этом круге много лет уже изучает тантру и уже много раз проходил этот круговорот ведения и неведения. Мы испытывали поток энергии, текший по каналам нашего сознания, и взрывные оргазмы, и экстатическое просветление в результате. Но я уверен, что сегодня здесь есть по крайней мере несколько новых преподавателей, которые, вероятно, даже не знают, что такое чакры. Быть может, вы могли бы немного объяснить, прежде чем мы двинемся дальше?

– Что ж, Макс, к этому я и подходила. Но поскольку вы этот вопрос подняли…

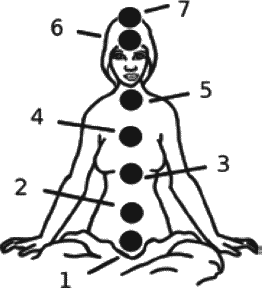

Марша пошарила где-то позади себя и достала лекционный блокнот с цветным изображением человеческого тела и разноцветными кружками, нарисованными на нем. При мерцании свечей трудно было разобрать цифры, поэтому, когда она говорила, все вытягивали шеи, чтобы получше разглядеть:

– Это основные чакры тела, – объясняла Марша. – Чакры – это центры сознания. Их часто нумеруют снизу вверх, и они соответствуют разным частям тела, разным цветам изменчивой радуги и разным небесным телам, которые ими управляют. Вам также интересно будет знать, что в смысле аккредитации они вообще-то соответствуют различным жизненным силам внутри общинного колледжа. Поэтому в тантрических понятиях четвертая чакра, обычно называемая сердечной, – зеленая и управляет нашими чувствами любви и сострадания. Над нею – пятая чакра, горловая, она голубая и связана с общением. А ниже – третья, чакра солнечного сплетения, желтая, связана с силой воли. Это чакры исторические, и функции их хорошо задокументированы; в развивающейся тантре общинного колледжа меж тем три эти энергетических центра соответствуют Консультированию, Информационной технологии и Исполнительному управлению соответственно…

(При упоминании слова «управление» я вспомнил о нашей договоренности с Бесси. Сколько вообще сейчас времени? В дыму комнаты минуты слипались воедино, как вода в нескончаемой реке времени. И она, как любая другая река, обречена была течь медленно и верно по мучительному своему руслу. Но без часов как узнать мне, когда правильно покинуть сей круг? Можно ли мне доверять в этом своей интуиции? Еще было по-прежнему рано; но так будет не всегда. Без часов я только и мог на этом рубеже, что простереться ниц пред силами вселенной и надеяться на их милость и наставленье. И, возможно, так мне бы удалось отыскать утеху сердца своего, какая пока меня бежала. И если все произойдет согласно божественной воле вселенной, не смогу ль я тогда вовремя выйти на оживленную улицу ровно в семь тридцать, чтобы встретиться с Бесси?)

Я вновь повернулся послушать Маршу, которая показывала пальцем на диаграмму:

– Это, – говорила она, – шестая чакра, где обитает интуиция; она еще называется «третьим глазом» и связана с нашим Ведомственным исследовательским бюро. А вот здесь у нас первая чакра, которая также называется корневой; она располагается в самом основании позвоночника и предоставляет приземленность и устойчивость, а ассоциируется она с Коммунальными услугами и обслуживающим персоналом…

Вот Марша поместила палец на второй кружок, в мякоти живота под пупком, где и я несколькими минутами раньше почувствовал мягкое касанье ее руки.

– А вот это, – сказала она, – вторая чакра. Именно из этой чакры происходят семена всего полового наслаждения и воспроизводства. Управляется она луной – самым женским из небесных тел. И цвет у нее – оранжевый, как у тигрицы на охоте или у низко висящей полной луны. Вторая чакра, братья и сестры мои, есть источник глубочайших наших желаний, исток всего творенья, лоно знанья, просветленья и духовной подключенности. Это, разумеется, вагинальное отверстие процесса познания, то место, где рождается идея и куда высаживается семя всего формального обучения. Конечно же, она связана с уроками в классе, где ученик и учитель объединяются, будто сперма с яйцеклеткой в вечной смычке осеменения знанием.

Марша перешла к следующей мысли, но видя, что марихуана уже обошла весь круг и теперь ей покурить предлагает Херолд Шлокстин, она умолкла и приняла подношение. Дернув, передала ее мне, и я дернул сам, после чего передал окурок Гуэн, которая, в свою очередь, передала его дальше, и так вот он продолжал свое путешествие по нерушимом круге жизни, пока снова не вернулся к Марше, после чего ко мне – и я сделал еще одну затяжку – и далее к Гуэн, и опять по кругу. Марша продолжала:

– …На чем я остановилась? Ах да, про сперму и яйцеклетку. Вот поэтому в понятиях общинного колледжа это выглядит так…

Тут Марша умолкла, чтобы поправить перед саронга, который угрожал того и гляди соскользнуть ниже ее сосков. После чего перекинула лист блокнота, на задней стороне которого обнаружилась следующая отпечатанная диаграмма:

– Итак, каждая из нижних шести чакр, – объяснила она, – служит подъему энергии из нижних областей вверх через грудину и сквозь сердце выше, мимо горла и третьего глаза, а в итоге она поступает в седьмую чакру на макушке, которая есть достижение духовной подключенности к миру, окончательного просветления, единства с богом и полное безусловное подтверждение нашей аккредитации на шесть лет уполномоченным органом аккредитования. Разумеется, достичь этой цели нелегко. Но именно эта тропа к окончательному просветлению есть конечная цель для каждого из нас как людей, стремящихся к высшим прозрениям, – и для всех нас как общинного колледжа, стремящегося к региональной аккредитации.

Марша умолкла.

– Есть ли уже вопросы?

– У меня один, Марша…

Руку поднял Льюк Куиттлз. Они с Этел сидели на одной циновке – казалось, гораздо ближе друг к другу, нежели все остальные в кругу.

– У меня вопрос про космический оргазм.

– Да, Льюк. И в чем именно?

– Ну, у нас с Этел просто завязалась побочная дискуссия, и мы, знаете, задались вопросом, так ли хороши космические оргазмы, как оргазмы земной разновидности. Мы о них много слышали, и нам с ней обоим просто как бы интересно, насколько велика вероятность того, что мы сможем такой испытать сегодня вечером…

– Если честно, Льюк, это маловероятно. Перво-наперво, космический оргазм не похож на сильный физический, какой вы с Этел можете пережить как мужчина и женщина. Да и не походит он на неброский оргазм, какой могут испытывать они со Стэном как муж и жена. На самом деле то, что мы называем космическим оргазмом, – вообще не оргазм, а скорее глубокое духовное единство с миром. Это отпадение всех земных ощущений, выход за пределы времени, отрешение от сознания собственной самости – иными словами, то самое, что влечет за собой несчастье и страданье для наших душ. Чтобы достигнуть таких мгновений, понадобится вечность. Поэтому, Льюк, нет – его вы сегодня вечером вряд ли почувствуете. Но мы можем хотя бы начать этот процесс, исследуя физический оргазм, кой есть первый, хоть и самый низменный шаг к более близким отношениям с богом.

– Меня устраивает, – сказал Льюк.

– Меня тоже, – сказала Этел.

Все преподаватели и сотрудники по кругу закивали, тем самым подтверждая общее согласие с этой мыслью.

Ответив на вопрос Льюка, Марша продолжала.

– Больше вопросов нет? – спросила она. – Ну, тогда, раз мы познакомили вас с ключевыми принципами тантрической философии, мы готовы начать стимуляцию различных наших чакр, чтобы высвободить кундалини из ее спящего состояния в наших гениталиях. Чтобы у нас начался этот процесс, давайте разобьемся на пары…

Марша обвела взглядом круг и, перемещаясь по часовой стрелке с того места, где сидела сама, постепенно спарила нас женско-мужскими дихотомиями, по двое за раз: Херолда – с Уинни; Льюка – с Этел; Нэн с кафедры политологии – с чарующим учителем творческого письма; волосатого профессора экономики – с пристыженной лекторшей; преподавателя химии – с составителем заявок на ассигнования колледжа; развивающий английский – с эсперанто; сочинение среднего уровня – с введением в евгенику; британскую литературу – с логикой. И когда она обошла таким манером весь круг и закончила спаривать Гуэн с поклонником Шекспира без рубашки, сидевшим с нею рядом, и когда стало ясно, что я остался один из всего круга, у кого нет партнера, Марша взглянула на меня и сказала:

– Ну, Чарли, похоже, вы у нас третий лишний. Сегодня для вас никаких оргазмов! Шучу… мы можете быть моим партнером. Вот, подсаживайтесь ко мне…

Марша жестом показала место перед собой, куда мне следовало сесть, и я его занял. Другие пары последовали нашему примеру – они усаживались по кругу друг перед другом, один человек лицом внутрь, другой наружу, – и я, окинув пары взглядом, увидел новые впечатляющие комбинации цветов, получавшихся при такой рассадке: розовато-лиловый мешался с фиолетовым; фуксиевый сливался с розовым; перемешивались различные оттенки зеленого; осенняя бурость сухой листвы гладко переходила в тусклую серость вечной зимы. А совсем рядом ведический белый Марши сошелся с моим собственным бенгальским оранжевым и образовал поразительную комбинацию рецессивного альбиносно-оранжевого оттенка – или же выбеленной полной луны. Марша продолжала:

– В тантрической традиции существует три способа контролировать энергию: дыхание, осанка и звук. Первый из трех требует дыхания, которое расшевеливает энергию и подготавливает ее к восхождению к высшим чакрам. Конечно же, каждый из вас дышать уже умеет; а если нет, вам бы не удалось пройти строгий процесс найма в общинный колледж Коровий Мык. Как большинство млекопитающих, вставших на путь к штатной должности, вы способны дышать. Но знаете ли вы, как дышать духовно? Дыхание, видите ли, стимулирует третью чакру, но только если дыхание это духовно целенаправленно…

И тут Марша продемонстрировала, как выглядит духовно целенаправленное дыхание, – вдыхая глубоко и медленно, а затем так же медленно выдыхая.

– Итак, вдыхая, мы должны представлять себе всю полноту всего нашего жизненного опыта, расположившуюся чуть ниже нашей ноздри. Каждый случай нашей жизни. Каждую утраченную любовь. Каждое нарушенное обещание. Каждый американский штат, что мы посетили. Каждый заусенец. Каждую радость и разочарование, сердечную боль и страх. Каждую плохую оценку, что мы получали – или ставили. Каждую хорошую оценку. Всех женщин, кого мы коснулись, пусть и всего на миг. Всех мужчин, кого мы ублажали. Дрожи, что мы ощущали. Простуды, которые подхватывали. Муки совести, боль и экстаз. Асфальт. Все это должно быть прямо перед вами. Представьте себе это все. Чтобы мы, когда вдохнем, впитали все эти переживания через левую ноздрю, провели их сквозь легкие и в самые глубины нашей души. Вот до чего глубоким должно быть наше дыханье. Чтобы каждый вдох стал подтвержденьем полноты всего нашего существования. Ибо каждый вдох содержит в едином миге своем вселенную целиком. И дыханье это мы задерживаем в нашей душе до счета «три», после чего выпускаем его, выгоняя через правую ноздрю. И этим вот мы совершаем акт растворения, готовясь к предстоящему излучению, что настанет со следующим нашим вдохом. И так продолжается и будет продолжаться вечно. Но не забывайте – вдох через левую ноздрю, выдох через правую. Непрерывный круговорот божественного дыхания. Вот так…

Марша предприняла череду невозможно глубоких вздохов, вдох-выдох, ровно так, как и объясняла. Еще раз. Затем еще. И еще один раз. После чего обвела нас взглядом:

– Теперь вы попробуйте…

Мы прилежно принялись вдыхать и выдыхать, по очереди. Медленно. И целенаправленно. Пока один партнер выдыхал, другой, сидя прямо напротив, вдыхал. А потом то же самое происходило в обратном порядке – так, что выдох каждого партнера становился вдохом другого, и наоборот. Было нелегко. При каждом вдохе я изо всех сил старался вообразить опыт своей жизни, что привел меня в этот тантрический круг: добрую учительницу с каштановыми волосами; мужчину с тростью; подругу по колледжу, чья девственность навсегда останется моей; вкус окровавленного асфальта; запах жженого воска. И, вдыхая в себя все это сквозь левую ноздрю, я столь же наглядно рисовал себе свое странное будущее прямо под собой. Ковбоя с арканом. И кафедру математики в женском платье. Телячьи тестикулы в пластиковом пакетике на застежке. И гибкий загривок Бесси с волосами, рассыпанными по плечам. Вздохи мои уже перестали быть краткими и неравномерными, а стали долгими и текучими, словно перистые облака над сухим пастбищем. И все же, как бы я ни старался, вздохи эти не делались бесконечными, как вселенная. Да и душа оставалась далеко не такой духовной, как могла бы.

Марша спокойно за всем этим наблюдала.

– У вас прекрасно получается, – поощряла нас она, после чего вдруг: – Льюк! Вы все перепутали. Вдох левой ноздрей, а выдох правой!..

– Ох, черт! – отвечал Льюк.

Несколько минут мы обменивались со своими партнерами дыханьем, а когда это было сделано – причем сделано к Маршиному удовлетворенью, – она повела нас дальше.

– Ладно, – сказала она. – Теперь, когда мы раскрыли проходы для потока энергии, можно заняться растяжкой…

Следующие несколько минут Марша показывала нам череду растяжек и поз, что вызывали в памяти поразительные бронзовые скульптуры фонтанов нашего колледжа: беременный журавль; дракон в полете; тело с телосом; восприимчивая телка. И когда мы выполнили их так, что ее все устроило, она поруководила нами в череде голосовых упражнений – мантр, распевов и священных слогов, произносимых как заклинания, – от которых вся комната задребезжала первобытными звуками. И когда всё это проделали, она еще раз обратилась к марихуане, которую ей опять передали, затем вручила мне (я сделал то же самое) и улыбнулась.

– Очень хорошо! – сказала она. – Теперь мы готовы вызвать кундалини оттуда, где она лежит свернувшимся змеем. Итак, чтобы кундалини потекла, давайте все отыщем место, где она покоится. Его можно найти в верхней части внутренней стороны бедра. Делаем мы это так… – И тут Марша поместила свою правую руку на внутреннюю поверхность моего бедра и легонько провела мне по коже ногтем. Во мне невольно взбух легкий зуд.

Марша занималась этим еще несколько секунд. А потом громко объявила:

– Я сейчас делаю вот что: я использую свои женские энергии, чтобы пробудить мужского змея Чарли. Зуд, который Чарли сейчас чувствует, есть самые начала подъема энергии кундалини у него во второй чакре. Это жизненная сила, что протекает в каждом из нас и вдохновляет нас к новым вершинам сознания и осознания. Вы чувствуете зуд, Чарли?

Я кивнул.

– Чувствуете, как изнутри в вас восстает змей?

– Довольно-таки.

– Он поднимается?

– Да, Марша.

– Прекрасно. Это самая первородная энергия из всех. Она спала все долгие летние каникулы, и теперь ей нужно проснуться перед тем, как мы начнем новый семестр. Давайте все теперь найдем это место…

По кругу пары протянули руки, чтобы пробудить друг в друге кундалини. Марша оставила свою ладонь у меня на внутреннем бедре. И я в ответ возложил руку ей на внутреннее бедро и сделал то же самое.

– Нет, не совсем так, – прошептала Марша и направила мою руку еще дальше. – Вот так… – И она возложила мою ладонь прямо себе на священный треугольник. Я попытался убрать руку. Но она придержала ее. – Чарли, расслабьтесь, – сказала она. – Пусть вас не пугает буквализм всего этого. Тут не вы как мужчина трогаете меня как женщину. Это ваша священная мужская энергия сливается с моей священной женской энергией, и посредством такого союза мы вдвоем становимся частью большей энергии вселенной. Дело здесь в том, что я достигаю космического оргазма, вы – оргазма физического, а наш колледж, несмотря на чесотку, – полного шестилетнего подтверждения нашей ведомственной аккредитации…

– На шесть лет? – спросил я. – Вы уверены, что это вообще в данный момент возможно?

– Более чем.

– Без визита комиссии посреди семестра?

– Да!

– Ну тогда ладно. – И я скользнул рукою еще дальше ей под саронг, к той внутренней части ее бедра, где уже начинала собираться влага.

* * *

Удовлетворившись энергией, пробужденной разными парами в группе, Марша сказала:

– Замечательно. Теперь каждый из вас должен чувствовать шевеленье кундалини. Через несколько минут мы расшевелим ее еще больше. А пока не забывайте, пожалуйста, что мы здесь ради достижения духовного блаженства, а не физического насыщения. Физический экстаз – лишь нижняя перекладина великой лестницы, что приведет нас к высшим уровням понимания и осознания. Ровно так же, как детство – необходимая веха на пути к взрослости, а смерть – веха на пути к рождению, так и физический оргазм есть первая и самая доступная веха на пути к духовному просветленью. И, как и нижнюю ступень спиральной лестницы к вечности, ее покорить наименее трудно. Однако она лишь только это и есть – нижайшая ступень. И покуда эта нижайшая ступень всегда будет ничем не более того, что она есть, первейшей и нижайшей, так же истинно и то, что вы не сможете взобраться выше, сперва не преодолев ее. И потому половой экстаз – как этот первый шаг: сам по себе он возводит вас ненамного выше чего угодно; однако без него вам нипочем не достичь великих высот, кои и есть наше предельное предназначение…

Пока Марша говорила, я ощущал, как во мне, словно костер в чреслах, восстает кундалини и мешается с водой, что бурлит у меня в мочевом пузыре. Кундалини подымалась через мои чакры, а вино осаждалось в глубины моей души. А где-то посередине договориться с тем и другим пыталась марихуана. Конечно же, какая-то кундалини происходила – сомнений в этом быть не могло. Но сидя с полным мочевым пузырем, затуманенным воображением и кожей, зудевшей от легких касаний Маршиных пальцев, я мог лишь спрашивать себя, какая из этих мощных жизненных сил – величайшая. Уход ли за моим космическим газоном? Или сила воли нашего исполнительного управления? Ну точно ж не ведомственное исследовательское бюро? Что все это может значить? И как без часов я вообще сумею узнать, сколько сейчас времени?

– Марша? – произнес я сквозь марево моих мыслей. – Эй, Марша?..

– Да, Чарли?

– Марша, руки у вас очень опытные. И они, вне всяких сомнений, сонастроены с энергиями вселенной. Я к такому отнюдь не равнодушен, что, я уверен, вы тоже прекрасно сознаете. Кундалини – штука поразительная, и на этом водяном сборище я научился ценить ее. Спасибо вам, Марша, за то, что научили меня такому. И прошу вас, передайте Гуэн, что я благодарен ей за то, что заглянула ко мне в кабинет и пригласила сюда. И за то, что привезла меня сюда в своей желтой двухместной машинке. Пожалуйста, передайте ей, что я не выше всего этого. Но, Марша, еще мне нужно спросить у вас нечто важное…

– Да, Чарли?

– Марша, это вопрос, на который только вы можете ответить.

– Да, Чарли, и каков же он?

– Марша, вы можете мне сказать, сколько времени?

– Времени, Чарли?

– Да, Марша. Вы можете сообщить мне, сколько сейчас времени? Потому что, по-моему, уже очень поздно, а знать это мне нужно настоятельно…

– Нет никакого времени, Чарли. Есть только вечность.

– Да, это я понимаю. Но все равно, не могли бы вы мне сказать, который час? Мне это как бы надо знать, пока не поздно. Я не хочу упустить машину.

– Нет времени. Нет ни будущего, ни прошлого. Есть лишь вечность вселенной и непосредственность настоящего физического мгновенья. Того, что делим сейчас мы с вами. Знайте, пожалуйста, Чарли, что ваш поиск влаги благороден и не будет вотще. Рука у вас тепла и маняща, и она подбирается к роднику моего творенья. В сравнении с космическим экстазом нашего неотвратимого союза, что ж еще вам может быть нужно? Иными словами, что вам за нужда в чем-то временном, вроде времени?

– Но, Марша, мы же сплошь окружены временем. И если не будем осторожны, оно нас минует. Как быстротекущая река. Потому-то нам и нужно ему внимать. То есть – мне нужно ему внимать. Иначе сказать, Марша, скажите мне, сколько времени? Прошу вас. Не будете ль вы так любезны сообщить, нужно ли мне покинуть этот круг уже сейчас, хотя для какого бы то ни было оргазма еще слишком рано и я к тому же еще не полностью подготовился к великолепью грядущего семестра. Марша, прошу вас, сколько времени?

Марша сняла руку с моего бедра.

– Если вы поистине так относитесь ко времени, Чарли, – если вы цените временное больше абсолютного, если вы более склонны платить дань тому, что приходит и уходит, а не тому, что остается, причем остается навсегда, – тогда, вероятно, вам лучше всего покинуть круг немедля. Потому что время и вечность – противоположности. Как любовь и результативность. Или как парадокс и он сам. Едва вы вступите в царство одного, к другому вернуться больше не сможете. Едва вы узрите вечность, Чарли, возврата уже не будет. Поэтому вам, вероятно, следует уйти сейчас, покуда вас не принудило переступить этот вечный порог целиком…

Я благодарно убрал руку с верха ее бедра.

– Спасибо, Марша, – сказал я.

– Намасте, – ответила она.

И вновь присвоив свою руку, я встал из совершенного круга жизни и стал пробираться к двери на оживленную улицу. Когда я покидал темную студию, за спиной у меня легко прозвучал нежный перезвон на двери, провозглашая мой преждевременный уход, а очутившись снова во временном мире ярких огней и холодного воздуха, я ощутил, как на плечи мне вновь навалилось огромное бремя, словно душа моя тяжко перешла от одного духовного состояния к другому: из Миннесоты в Орегон, быть может, или от сиены к оливину.

* * *

Снаружи глаза мне ошеломила яркость неона. Суматоха вдоль главной улицы Предместья гомонила и шумела, и когда я вывалился на скрипучий настил тротуара, меня смело толпой, продвигавшейся радостной бурливой массой. Весело мы перемещались по улице все дальше и дальше от двери, из которой я только что вышел, и покуда миновали мы разбухавшие скопища людей и неоновые фасады лавок, я ощущал себя так, словно охвачен экстазом, которого раньше не ведал. Мимо дымных салонов и полуодетых продавщиц, мимо одной вывески за другой, предлагавшей органически выращенные запретные плоды, я ковылял и запинался навстречу противной мне толпе – теряя из виду людей, что влекли меня дальше, – покуда не добрался до самого края вселенной: пустого переулка с пустой скамьей, на которой никто другой не сидел, и вот в этом пустом месте – пустейшем месте на свете – я и сел. Развалившись на скамье, я наблюдал, как мимо толчками неудержимого веселья проходят стаи людей. Теперь уже было очень холодно, и в ночном воздухе я вдруг почувствовал себя недоодетым – тепло студии неизбежно обратилось в холод открытого ночного воздуха. Однако ж в уединенье моего переулка и в одиноком молчанье моей скамьи толпы не обращали на меня внимания. Мир замедлился и пополз. И в тот миг мне показалось, что время действительно подошло к концу. Все краски мира смазались в одну. В идеальном единстве до меня доносились ароматы гашиша, шоколада и корицы. И, сидя там, я ощутил, как на меня наваливается глубокая усталость. Скопленье людей стало единым. Противоречивая какофония превратилась в одинокий звук. Минуты растаяли в едином микрокосме тишины. Свет исчез, и звук погас.

Блаженно я закрыл глаза.

* * *

{…}

Отношения между любовью и сексом у вас в общинном колледже так же важны, как и где угодно еще. И так же, как где угодно еще, они безвозрастны, как и отношения между конфликтом и примирением. Или сном и бодрствованием. Или дачей знания и поиском знания. Ибо редко случается так, чтобы противоположности эти сосуществовали в своих чистейших формах. Когда сильна одна, другая наверняка должна быть слаба. И когда эта другая начинает преобладать, такое происходит неизбежно за счет первой. Однако также существует тонкое равновесие, какого можно достичь, когда не преобладает ни одна, ни другая. Когда чистая любовь стала любовью практической, а необузданный секс – сексом обузданным, и вот при этих условиях совершенного равновесия две такие противоположности могут сойтись в трансцендентном балансе времени и пространства. Для огромного большинства штатного преподавательского состава общинного колледжа соперничающие приверженности любви и сексу несовместимы – как те, что пожарный испытывает к огню и воде. Но так быть должно не обязательно. Секс и любовь – не противоположности, какие должно избирать одну в ущерб другой, а скорее противоположные предельные точки движения маятника, достигаемые в свой размеренный черед, поначалу – категорически, затем со временем все менее так, покуда великий маятник желанья не упокоится ровно в срединной точке между ними двумя. Этот миг совершенного покоя называется многими именами во многих различных культурах: в индуизме это самадхи; в политике компромисс; для пьянчуги, вышвырнутого из бара, это бессознательность; для атеистов – смерть; а для преподавательского состава вашего местного общинного колледжа это пугающее, однако неизбежное нисхождение в образовательное управленчество.Уравновешивать противоположные действительности – вот ключ к полной жизни и наслаждению плодотворной академической карьерой. Ибо место, где не может существовать ни то, ни другое, есть также место, где обе они могут сосуществовать вечно. Словно бюрократия, существующая ради сохранения самой себя и способная достигать долголетия через посредственность, так и состояние достижения ни любви, ни секса существует до скончания времени. Ведь именно стремление к такому индивидуально и до их логических и иррациональных завершений дает жизнь жизни и в конечном итоге подводит все к предельной точке амплитуды, что на кратчайший миг замирает над неизбежностью, ожидающей внизу…{…}

* * *

Когда я открыл глаза, передо мной стояла Бесси.

– Чарли! – говорила она. – Что вы тут делаете? Я думала, мы встречаемся у Марши? Что и это, к дьяволу, на вас такое надето?!..

– Здрасьте, Бесси, – сказал я. – Я просто немного выпил, а еще чуточку марихуаны. И время как бы, знаете, остановилось. Оно просто эдак отвалилось на внушительный задник вечности.

Бесси сплюнула наземь рядом с собой.

– Ага, ну что ж – все это прекрасно. Но, к вашему сведению, под этим легким саронгом торчит ваш маятник. И времени сейчас ровно восемь двадцать две… и пятнадцать секунд, если вам интересно знать. А это значит, что я вас почти час ждала на обочине. Поэтому вставайте с этой чертовой скамейки и давайте уже двигаться.

Я встал и двинулся вслед за Бесси обратно к студии Марши, мимо тех же витрин и тех же оживленных толп, которые только что миновал. Те же радостные лица. Те же соблазнительные продавщицы. Шаг Бесси был спор, и покуда я за нею тащился обратно по настилу тротуара, мы виляли, входя во встречную толпу и выходя из нее, покуда Бесси наконец не остановилась. Вокруг нас шумела улица. Неон был ярок. Мы стояли перед студией Марши.

– Чарли, я подожду здесь, а вы сходите и заберете свою одежду. Я не могу везти вас на барбекю в таком виде…

Но тут я воспротивился.

– Бесси, – сказал я. – Если я опять туда зайду, я, может, никогда больше не вернусь. Видите ли, все они сейчас в разгаре вхождения на высший уровень сознания. А я ушел раньше. Я был единственным, кто не доверял вселенной целиком. После такого я не могу туда вернуться… Просто не могу!

– Ох, ладно! – сказала она и открыла дверь студии. Кости мои теперь уже совсем саднило от холода. Ночь была темна и преднамеренна. Несколько минут спустя Бесси снова вышла наружу и вручила мне ком одежды. – Судя по всему, это ваше?

– Откуда вы знаете?

– Бежевая. Погодите здесь. Схожу за грузовиком.

– Бесси…

– Да.

– Прежде чем вы уйдете за грузовиком, можете сказать мне одну вещь?

– Какую?

– Как там все было? Понимаете, в круге жизни, который я предпочел покинуть до срока?

Бесси покачала головой:

– Вряд ли вам хочется это узнать…

Она отошла, а я стоял и ждал ее в холодной ночи. И в холоде этой ночи чувствовал, как ко мне медленно возвращаются чувства. Очертания стали отчетливее. Цвета вокруг меня разделились. Лица людей вошли в фокус. Через несколько минут подъехала Бесси в старом грузовичке «форд» – в том, который она купила у сестры Мерны после того, как ее бывший муж Бак сообщил ей о продаже.

– Забирайтесь, Чарли, – сказала она. Я сел на переднее сиденье и закрыл за собой тяжелую дверцу. В кабине было тепло, пахло пеплом и старым автомобильным обогревателем. Бесси воткнула сцепление, грузовик дернулся и покатился. Несколько кварталов мы проехали молча, а когда добрались до единственного в городке светофора, она посмотрела на меня очень серьезно.

– Послушайте, Чарли, просто чтоб вы знали – и я хочу, чтобы до вас это дошло совершенно отчетливо: секса у нас с вами сегодня не будет. Поэтому, если вы думаете об этом, ну, теперь вы знаете, на каком мы свете…

На это мне ответить было нечего; поэтому я ничего и не ответил. Бесси продолжала:

– То есть я же вижу, что вы к такому определенно готовы и прочее…

– Что?

– Чарли, вы определенно к этому готовы.

– К чему готов?

– К сексу.

– Это так очевидно?

– Да, очевидно. Я женщина, Чарли. И я из Коровьего Мыка. Нам такое известно.

Пристыженный, я залепетал, чтобы как-то оправдаться:

– Дело не в этом. Просто я, ну, не очень часто курю марихуану, а вино было очень крепкое – это вообще вино было? – и я сейчас изо всех сил стараюсь понять, что вокруг меня происходит. И внутри меня. Знаете, видеть тьму и день. В тот миг, когда я просто хочу узнать своих коллег интересно и по-новому. Секса у меня на уме и близко не было. Поверьте мне, Бесси. В смысле, именно потому я и выбрал работать в общинном колледже!..

Свет переменился. Бесси кивнула и включила передачу грузовика.

Дорога уже была темна, и за окнами рассматривать было нечего. Подсвеченное очарованье Предместья уступило место отрезвляющей темноте, и лишь когда мы подъезжали к лагерной стоянке у реки, где в полном разгаре была вечеринка Расти, появился еще один уличный фонарь. Заезжая на парковку, Бесси показала на лагерь, тускло освещенный.

– Все у реки… – сказала она. – Можете переодеться вон там, за грузовиком Расти…

Я поблагодарил ее и в темноте, за старым грузовиком переоделся из саронга в свой бежевый вельвет.

– Готовы? – спросила Бесси, когда я вернулся со сложенной оранжевой тканью в руках.

– Да.

– Как голова? Ясная?

– По-моему, да. Хотя мне правда нужно больше спать…

– Тогда пойдемте. А то они, вероятно, уже спрашивают, что с нами случилось.

* * *

– Чарли! – крикнул Расти, завидев меня, после чего: – Эй, Бесс! Рад, что вы оба смогли выбраться! Вы не пара еще? Вот, держите пиво!..

Расти сунул руку в ящик льда, но тут же замер и посмотрел на Бесси.

– Он пиво-то пьет, а? – спросил он у нее.

– Можно сказать и так… – ответила она.

Мы взяли у Расти по пиву и сели на одно бревно из тех, что лежали кру́гом на лагерной стоянке. Посередине сложили костер, и в свечении на его периферии я различал силуэты преподавателей и сотрудников, которые подчеркнуто пришли на это сборище, а не на другое, что ныне достигало своей космической кульминации в студии Марши: доктора Фелча, Расти, Стэна Ньютауна (без Этел) и Тимми из будки охраны, и профессора делового общения, и отдела обслуживающего персонала в полном составе, и главбуха, и команду секретарш администрации, и всех до единого штатных преподавателей зоотехнии, а сбоку на едва освещенном участке речного песка в подкову играли два или три человека из бара.

– Эй, так это же?..

– …Мой брат, – сказала Бесси. – Да, это он. И мой бывший муж. Вы познакомились с ними в «Елисейских полях» по пути в город, а их имена так до сих пор и не озаботились выучить. Так вышло, что они были добрыми друзьями Мерны, и потому Расти их тоже пригласил.

– Забавно, до чего тут все так связано. Как все здесь связаны!

– Ага, но мой брат – механик, и он работает у бывшего мужа Мерны, который в комиссии по планированию и ныне женат на второй жене доктора Фелча, которая большая шишка на ранчо и потому смогла выделить пыльный загон для вашего недавнего упражнения по сплочению коллектива. А Бак, между прочим, – охотничий приятель Расти, и они вдвоем рыбачат на том участке реки, которым владеет семья Тимми, работающего в будке охраны, который лишил меня девственности, когда мне было пятнадцать лет. Тимми – племянник Мерны, и у него сейчас роман с одной из секретарш администрации, вон с той, что сидит сейчас с Раулем, положив руку ему на бедро, – а с последней женой Тимми мы учились в одном классе, она работает в кафетерии – ну та, знаете, с красивыми глазами.

– Что подавала рубленый бифштекс в сетке для волос?

– Нет. В сетке для волос и подает рубленый бифштекс. В общем, вы поняли. Она тоже должна была сегодня прийти сюда, но моя нянька заболела, поэтому она вызвалась присмотреть за моими детьми.

– Ух, это очень много информации, Бесси. Особенно про ваших детей…

– Расслабьтесь, Чарли, в ближайшее время вам об этом волноваться не придется. Я это к тому, что здесь все очень предсказуемо. И то, что оба из бара сейчас тут – мой брат и мой бывший муж, – ну, это вас уже не должно очень сильно удивлять.

– Нет, не удивляет. И, я полагаю, не должно. Но удивительно, что их только двое. Знаете, в баре же их было трое. А тут всего двое. Зубного врача вы не пригласили прийти?

– О, Мерну он знал очень хорошо, и его наверняка бы пригласили. Он был милый человек.

– Был?

– Скончался недавно.

– Что? Когда это произошло?

– Некоторое время назад скончался во сне.

– Некоторое время назад? Как такое возможно? То есть, я же… мы же… мы с вами только что за обедом о нем говорили сегодня!..

– Все приходит и уходит, Чарли.

– Да, но…

– Проходит время.

– Я знаю, но…

– Оно конечно.

– Еще б, но?..

– И такое вот всегда было недоступно нашему пониманию.

– Но!

– Пейте, Чарли.

И я выпил.

И, пока пил, я пристальнее разглядывал барбекю, что уже было в самом разгаре. Сидя вокруг костра, мои коллеги смеялись, шутили, тянули пиво над тарелками говядины и рубленых бифштексов с гриля и сосисками, которые жарили на палочках над открытым пламенем. Доктор Фелч заправлял грилем, поставленным недалеко от круга, и от запаха шкворчащих бифштексов во рту у меня повлажнело после такого количества рукколы и подрумяненного зерна – и после такого количества марихуаны. В холодном ночном воздухе носились и хохотали маленькие дети без курток, гонялись друг за дружкой без присмотра, а компания мальчишек постарше взобралась на деревья вдоль реки и швыряла палки в воду.

– Это дочь Расти, – пояснила Бесси, показывая на чрезмерно накрашенную девушку-подростка, сидевшую в углу круга со своим дружком. – Та, что разбила ему грузовик. – Я кивнул. – А вон то, – сказала она, – мальчишка, от которого она залетела. Но постарайтесь не касаться этой темы, потому что Расти с этим по-прежнему непросто. И для него тема эта – определенно больная.

По другую сторону костра играли на гитаре, и над общим гомоном слышался гортанный певческий голос: сквозь мерцающий свет костра и все еще не отступившее марево моего собственного рассудка я разбирал, что это в полукруге восторженного конторского персонала перебирает нейлоновые струны гитары Рауль.

Я восхищенно покачал головой:

– Вы гляньте на Рауля! – сказал я Бесси. – Поразительный человек. Чарующий. Элегантный. Логичный. Все у него совершенно выровнено: физически, интеллектуально, аккредитационно. Его присутствие внушительно. У него хорошая дикция. У него превосходный голос. Даже его навыки руководителя исключительны. Это ему удалось вчера провести нас через упражнение по сплочению коллектива. Если б не он, мы б, наверное, до сих пор сидели в том загоне, полемизировали о разумности бычьих и разрабатывали план по отделению маленького теленка от его яичек.

– Для большинства женщин это может оказаться решающим доводом. Но он не моего типа.

– Правда? Я бы решил, что он тип для любой женщины.

– Не для меня. Большинство женщин притягивает определенный тип мужчины. И Рауль несомненно попадает в эту категорию. Умный. Смазливый. Самоуверенный. Всегда находит нужные слова. Неизменно осознает ситуацию. Я уверена, он – того типа, что никогда не оставляет сексуальную партнершу неудовлетворенной. Большинство женщин ищет такого мужчину повсюду. А я вот – нет. Теперь уже. Мне нынче не хватит терпения на поиски совершенства. Мне другого сорта любовников подавай.

Я недоуменно посмотрел на Бесси.

– Если честно, я предпочитаю таких, как вы, Чарли…

– Я?

– Да, несовершенных. Тех, у кого зубы крупные и неловкие манеры. Такого человека, кто заикается, запинается и забывает тщательно следить за своей внешностью, а еще лучше – такого, кто про внешность вообще понимает недостаточно, чтобы помнить, что ему следует за нею следить. Такого, у кого штанины слишком короткие, рукава слишком длинные, а пальцы гуттаперчевые. Оставьте себе мужчину с рафинированными вкусами и кубиками на животе. А мне дайте пузатого олуха с сомнительным прошлым и чокнутыми мечтами. Дайте мне кривозубого. Горбатого. Преждевременного семяизверженца. Дайте мне мужчину, у которого в резюме орфографические ошибки. Увальня с бессвязной системой ценностей и двусмысленными нравственными установками. Высокооплачиваемого завкафедрой оставьте себе. А я возьму мелкую сошку, кто рискует общественным поношеньем с неполной занятостью, чтобы стремиться к реализации своих истинных страстей. – Бесси сделала долгий глоток из банки, после чего громко выдохнула. – Знаете, Чарли, забавно, до чего со временем у женщины меняются вкусы. Когда я была помоложе, я б с ума сходила по такому мужчине, как Рауль. Чистота его меня бы растопила. От его искренности у меня голова шла бы кругом. Но теперь мне хочется кого-то не настолько… выровненного. Кого-то неопределенного и несовершенного. Бесконечно человеческое существо. Личность с глубокими личными недостатками. Иными словами, Чарли, кого-то больше похожего на вас…

– Очень мило с вашей стороны так говорить, Бесси. Я это очень ценю.

– На здоровье. Но секса с вами у нас сегодня все равно не будет.

Мы выпили, и доктор Фелч подошел к нам с тарелкой бифштексов с гриля, за которым он следил. Куски были нарезаны ломтями и сочны, поджарены умело, и мы пальцами выбрали себе ломти. Доктор Фелч одобрительно улыбнулся:

– Ну и как вы тут ладите между собой? Никаких планов на секс, надеюсь?

– Ничего определенного, – ответил я. – По крайней мере, на сегодня.

– Это хорошо, – сказал доктор Фелч. – Не забывайте, Чарли, для вас в конце из этого ничего хорошего не выйдет!..

Бесси легонько пнула доктора Фелча в колено.

Тот рассмеялся и сел на бревно с нею рядом.

– Не против, если я сяду? – спросил он, уже сев.

– Пожалуйста-пожалуйста.

Доктор Фелч закурил сигарету и выкинул спичку себе за спину.

– Ну и как новый грузовик, Бесс? Слыхал, ты купила «форд» у сестры Мерны?

Бесси пожала плечами:

– Нормально. Только вот карбюратор забит да глушитель проржавел.

– На твое последнее замужество похоже!

Бесси рассмеялась и снова пихнула доктора Фелча, на сей раз – в плечо.

– Нет, мое последнее замужество нормальным уж точно не было!..

Тут беседа неизбежно скатилась на ведомственные темы: доктор Фелч упомянул какие-то отчеты, что Бесси нужно будет отпечатать до начала семестра; Бесси напомнила доктору Фелчу о каких-то грядущих важных встречах, куда ему не следует забыть прийти. Эти двое так и перебрасывались репликами, пока после небольшого затишья доктор Фелч не повернулся ко мне:

– Ну и как, Чарли, вас принял Коровий Мык? Не жалеете, что взялись за эту работу?

– Пока нет, мистер Фелч. Проработал я, конечно, пока всего три дня. А в Разъезде Коровий Мык побывал с субботы всего один раз. Кажется, уже целая вечность прошла после того, как я приехал на временную автобусную остановку. А столько всего за это время, кажется, изменилось. Но меня по-прежнему бодрит, что я здесь, и я жду не дождусь, когда семестр уже начнется по-настоящему. У меня такое чувство, что я понемногу стал соображать, как тут общаться с разными личностями. Это непросто. Но мне очень помогает Бесси.

– Я ж вам так и говорил. И я рад, что у вас все получается. Очень жаль только, что вы вдвоем чуть пораньше сюда приехать не смогли. Вы пропустили прекрасные поминки. Вам бы очень понравилось. Тут были все друзья Мерны, и мы по очереди делились любимыми историями о том, как проводили с нею время. О ее эскападах в юности. И ее свершеньях зрелости. Даже Рауль красноречиво выступил на тему того, что́ для него значит идти по ее стопам. Когда мы говорили о том, что произошло в прошлом году, о ее неожиданном уходе, вокруг костра не осталось ни одного сухого глаза. И было очень трогательно, когда мы развеяли ее пепел по реке. Очень жаль, что вы все пропустили.

– В этом лишь я виноват, – сказал я. – И мне от этого ужасно. Я выпил чересчур много вина на водяном сборище – это вообще вино было?! – и принял чересчур много марихуаны, и не осознавал, что часы у меня в брюках остались, а потом уже стало слишком поздно…

– У вас в брюках?

– Да. Они сдерживали мою кундалини, поэтому их пришлось снять. А в студию, конечно, я за ними вернуться не мог, поэтому Бесси пришлось их забирать. Это она меня нашла на скамейке на самом краю вселенной. Но я не отключался. Я просто спал. Видите ли, я просто очень устал с тех пор, как из Северной Каролины вернулась кафедра математики.

– Этого я и опасался…

– Но все в порядке. Бесси нашла меня на скамейке, и я переоделся обратно в свой бежевый вельвет. Громовый оргазм-то, уверен, я пропустил. Но я хотя бы тут.

– Похоже, вечер у вас был богат на события, Чарли. Но теперь вы среди друзей. Поэтому просто расслабьтесь и наслаждайтесь прекрасным свежим воздухом. И потрескивающим костром вон там. И, разумеется, потрясающей серебряной луной, что сияет нам сверху, словно материнская любовь детям… Вот, возьмите еще бифштекса!..

Мясо было нежным и слегка присоленным, от него по-прежнему шел пар после гриля. Я взял еще несколько кусков и поблагодарил его.

– И непременно попробуйте вот это…

Доктор Фелч показал на кусочек обугленного мяса у себя на тарелке. Я взял этот кусочек и положил себе в рот.

– Великолепно, – сказал я. – Такое влажное и сочное. Не похоже ни на какое мясо, что мне доводилось пробовать раньше. Что это?

– Это, – ответил доктор Фелч, – семена цивилизованного общества.

– Что-что?

– Со вчерашнего дня. Зачем, по-вашему, я прихватил в загон пластиковый пакетик на застежке?

Бесси хмыкнула.

– Добро пожаловать в Коровий Мык! – сказала она и сама взяла кусочек.

– Где сходятся цивилизации! – добавил доктор Фелч.

Они оба рассмеялись, и доктор Фелч закурил очередную сигарету – свою пятнадцатую. Бесси сходила еще за пивом, а когда вернулась, за нею тащился Расти Стоукс.

– Эгей вам! – сказал Расти. – У вас тут, похоже, своя вечеринка происходит. К вам можно?

И, не дожидаясь ответа, сел на бревно со мною рядом.

Костер к этому времени уже немного пригас, и холодный ветер казался еще холодней. Покуда мы вчетвером сидели на бревне – Расти, я, Бесси, доктор Фелч, – мимо нас потоком к открытому грилю текли коллеги или же возвращались от него; и вот так мне довелось познакомиться почти со всей кафедрой зоотехнии и доброй частью отдела обслуживающего персонала. Задержалось поздравить меня с наймом трио секретарш администрации и выразить соболезнования в связи с моими неудавшимися браками. Одна пожелала мне удачи в воскрешении рождественской вечеринки. Другая высказала комплимент об отсутствии растительности на лице. («Теперь вы гораздо больше похожи на координатора особых проектов!») А третья подсказала кое-что насчет метафорического значения теленка.

(– Теленок, – заявила она, – представляет поиск глубинного знания, которое пленено узилищем загона. – На что я ответил:

– Если так, что же тогда те сочные кусочки, которые я только что употребил в пищу? Что есть тогда семя, отсеченное до срока?

– Это, – убедительно заключила она, – суть отдельные перлы мудрости, составляющие наш более крупный запас знаний!) В какой-то миг с гитарой в руке подошел Рауль, и я сделал комплимент его пению. А когда к нам приблизился Стэн, я поздравил его с новообретенной независимостью от Этел.

– Видела б она меня сейчас! – расхорохорился он.

(«И видели б сейчас вы ее!» – подумал я.)

Со временем вечеринка, похоже, сгустилась вокруг Расти и доктора Фелча, и пока мы за пивом беседовали и пили за ломтями бифштексов, разговор постепенно вошел в уютную колею. На бревне рядом с нашим Рауль и Стэн вспоминали нашу вчерашнюю победу над теленком. А с концов нашего бревна Расти и доктор Фелч вспоминали свои вылазки на реку в старших классах, мы же с Бесси внимательно их слушали посередине. Приблизившись к протрезвлению у Бесси в грузовике за нашу с ней долгую поездку, теперь я ощущал, что пиво переливается во мне так же, как несколько часов назад вино. Выйдя из своей квартиры, я по-прежнему не нашел еще туалета; однако темные леса казались безнадежно далеки от лагерной стоянки, и стоило мне только направиться к их густой сени, как кто-нибудь из коллег вручал мне еще одно пиво.

– Эй, вы куда это, Чарли? Вот, возьмите-ка еще!.. – И я садился снова. И покуда пил пиво и ел говядину, ловил себя на том, что впитываю все это вместе: пищу, алкоголь, тепло костра и беседу, вихрившуюся вокруг меня. Мочевой пузырь мой медленно заполнялся с каждым потребленным пивом, живот наполнялся с каждым ломтем бифштекса, а сердце полнилось теплом костра и нежной и успокаивающей беседой, облекавшей меня. На бревне Бесси придвинулась, освобождая место для доктора Фелча, и теперь сидела так близко от меня, что всем своим бедром прижималась к моему. Время от времени она клонилась то в одну сторону, то в другую, и с каждым перемещением ее веса я ощущал, как ее мягкое плечо наваливается на мое – или отступает от него. И это меня тоже грело.

– Ну что, Расти, – наконец произнес кто-то после того, как обсуждение перешло со спорта на погоду, затем от легковых машин к грузовикам, а потом с международной политики на самые неотложные текущие дела Разъезда Коровий Мык: – Ну что, Расти, что вы думаете про нового коммуниста, которого мы наняли в прошлом году на кафедру философии?

– Мне он не нравится, – ответил Расти.

– Да ну? А тот гомосексуалист, что преподает изобразительное искусство?

– Мне он тоже не нравится.

– А сторонница контроля за оружием на предпринимательстве?

– И она.

– А недавно получивший повышение профессор астрономии из Бангладеш?

– Не смешно.

– А замужняя лекторша с двойной фамилией через дефис?

– Не-а.

– А вегетарианец? А индус? А негроид, только что зачисленный в штат? Как насчет активиста за права животных? Защитника окружающей среды? Поборницы трезвости? И что со сторонником правительственных субсидий? Антивоенным демонстрантом? Вигом? Лектором по экономике, у которого топливосберегающая машина?

– Никто из них мне не нравится!

– Какая жалость! А как вы относитесь к новому предписанию окружного совета о знаках? Ну помните, по которому все знаки теперь должны быть подсвечены?

– Я против.

– А к открытию границ для беженцев? А к обложению пошлиной табака и виски? А к разделению молитвы и школы? А отвязке нашей валюты от золотого стандарта?

– Против.

– А к запрету любого курения в общественных местах?

– Не за.

– А к новым электрическим пишущим машинкам для отделения точных наук?

– Против.

– А к упору на использование данных в ведомственном планировании?

– Всеми кишками против.

– Вы, похоже, против много чего, Расти. Так а за что именно вы? Есть такое?

– Я за то, что уже есть. Если что-то уже существует, ей-богу, этому должна быть причина! Поэтому просто оставьте это в покое. Пусть будет, и хватит в это вмешиваться. На свете и без того, к черту, полно перемен, чтоб еще и стремиться создавать новые там, где им совсем не место.

– Но, Расти, – возразил Стэн. – Если доводить ваш подход до его мало-мальски логического заключения, не будет ли это означать конца всяким новшествам? Не будет ли это подразумевать, что мы просто должны принимать все как есть? А не стремиться вместо этого к прогрессу?

– Правильно, черт бы драл!

– Да ну нет, вы это не всерьез! Как ученый вы никак не можете действительно так считать! Только подумайте обо всех недостатках, что так и останутся неисправленными. То есть, если б мы просто били баклуши и принимали статус-кво – если у всех были бы ваши убеждения, – мы никогда не смогли бы восстать против величайших несправедливостей нашей нации. Мы бы никогда не отменили Сухой закон. Или не воспротивились против Закона о гербовом сборе. Или не упразднили человеческое рабство!

– Если бы все верили, как я, – сказал Расти, – у нас бы и не возникло рабства! Или гербовых сборщиков… – Расти поднял свою пивную банку. – …И бог знает, но Сухой закон бы нам и не потребовался!..

Доктор Фелч рассмеялся.

– Вот в этом я его точно могу поддержать!

– И все же, – сказал Рауль, – по всему региону вы признаны как специалист по искусственному осеменению коров. А это неестественный процесс. Это человечья уловка. Разве здесь нет непоследовательности в вашем мировоззрении? Фатального противоречия? Разве это некоторым образом не парадокс?

– Не-а. Не парадокс. По крайней мере – не больше парадокс, чем что угодно другое парадоксальное на свете.

– Но ведь нет же! И доказательство – вокруг нас. Вообще-то – в этот самый миг оно у вас в левой руке! Поскольку, если совсем уж присмотреться, мистер Стоукс, не есть ли и само пиво – произведение человеческих рук? Без очень человеческой тяги к нововведениям не пришлось бы нам иначе пить сейчас простую воду?

– Без нововведений, – объяснил Расти, – мы бы все были свободными людьми, пьющими воду. Так и есть. Но учитывая, что мы превратились в таких рабов нововведений, с тем же успехом мы можем воспользоваться своим рабством на всю катушку и пить пиво!

Все засмеялись. Стэн смеялся тоже. Потом спросил:

– Так а сколько вообще коров вы осеменили?

– Что?

– Сколько коров вы осеменили, мистер Стоукс?

– Лично – нисколько. Это генетически невозможно.

– Да, но искусственно – сколько вы осеменили?

– Очень много, я и не упомню.

– И поначалу вы считали, что это трудно?

– Было противно, да.

– Но со временем стало легче, я предполагаю?

– Конечно. Как и все остальное на свете.

– Могу себе представить, что для осеменения коровы нужна твердая рука?

– Да, нужна.

– И стальная решимость.

– И это тоже.

– Что-нибудь еще?

– Ну, еще перчатка по плечо.

– Вы прожили хорошую жизнь, мистер Стоукс.

– Удача мне улыбалась.

Все мы закивали. Потом кто-то произнес:

– Раз уж вы коснулись темы осеменения, не могли бы вы ввести что-нибудь в нашу текущую дискуссию о любви?

– Вашу чего?

– Ну, дискуссию о любви. Не могли б вы нам сказать, что она такое, по вашему мнению? Этот предмет также требует твердой руки, а для нас в последнее время он стал особым яблоком раздора. Вот мы и пытаемся добиться каких-либо новых взглядов на эту очень старую тему. Мы стараемся повысить свою осознанность в этом вопросе прежде, чем начнется семестр. Так что вы можете нам сказать, мистер Стоукс?

Расти фыркнул.

– Ничего я про это не знаю, – сказал он. – Мое поле деятельности узко. Эмпиризм не очень пригоден для такой штуки, как любовь.

– Но, Расти, нам не терпится узнать что-нибудь от человека с вашим богатым опытом!

– Опытом!

– Да, доктор Стоукс. У вас, в конце концов, жена, три дочери и внучка на подходе. Поэтому мы надеемся, что именно вы и прольете немного света на этот вопрос. Поскольку ночь уже не так юна, как некогда. Луна дерзка, но тает. И время у нас, дабы достичь какого-то более глубокого понимания, похоже, истекает.

– Ага, ну, я честно не могу вам сказать, что такое любовь. И не могу сказать вам, что она не такое. Но чертовски точно я могу вам сообщить, что она вообще не!..

– Будьте любезны…

Расти хлебнул пива из банки. После чего сказал:

– Видите ли, у многих людей о любви имеются неверные представления. Они считают, что это некий романтический ужин на двоих в азиатском ресторанчике за углом. Или поездка на автобусе в один конец – в Мичиган, зимой. А любовь на самом деле – ничего подобного. Она не имеет ничего общего с бальными платьями и ужинами при свечах, с романтическими прогулками по пляжу. Это не розы и не открытки на Валентинов день. Это не леденцовые сердечки и не влажные поцелуи с вялыми языками теплой дождливой ночью. Это не минеты без взаимности и не полный рот влаги, и не ошибка последней минуты, что будет длиться всю оставшуюся жизнь. Это не звездная ночь в середине августа у реки. И уж точно, к черту, это не два разгоряченных пятнадцатилетки на переднем сиденье моего «шеви» прошлым июнем!

– Какая жалость – вся эта история про ваш грузовик, Расти!

– Я не из-за грузовика злюсь. А из принципа.

– Она симпатичная девчонка, Расти. Я уверен, младенец будет сногсшибательной красоткой.

Расти допил свое пиво и швырнул банку в костер.

– С такими генами, как у меня, пусть только попробует ей не стать!

Бесси ткнула меня под ребра, и я, переведя взгляд, увидел, что она жестом предлагает мне сойти с этой дорожки обсуждения. Что я и сделал. И, как всегда, мгновение изящно спас Рауль:

– Это такое фантастическое место, – сказал он, показывая на реку. – Темнота поразительна. Запахи первобытны. Звуки темных лесов так экзотичны. И я просто обожаю, как лунный свет нежно отражается на воде. Все это очень живописно. И вызывает в память Льобрегат в начале весны.

– Я рад, что вам нравится, – сказал Расти. – Это местечко моей семьи. Мы приходим сюда каждое лето.

– Очень славно, – добавил я. – А есть здесь поблизости туалет?

Расти рассмеялся.

– Еще бы. Какой уголок ночи предпочитаете?

Рассмеялись и все остальные.

– Это Разъезд Коровий Мык, Чарли. Располагайтесь как дома.

– В Мыке бывать – по-коровьи мычать!

И опять все засмеялись. Я тоже, но с бревна не сдвинулся.