Рождественская вечеринка

Добро пожаловать на Первый ежегодный рождественский маскарад и весеннюю экстраваганцу во имя студенческой успеваемости:ГДЕ СХОДИТСЯ ВСЁ!Из приветственного транспаранта над входом в кафетерий

Когда двадцатого марта я сделал шаг в рождественскую экстраваганцу, официальные празднества уже завершились, превосходные алкоголи текли, как млеко и мед, а множество преподавателей и сотрудников колледжа, разодетые в богатые причудливые костюмы, уже пристрастились бродить по битком набитому помещению с различными напитками в руках; или сидеть за переполненными столиками; или валяться на массажных скамьях у выставки молочая красивейшего. Украшено помещение было в точности так, как я и предвидел, и, замечая все детали на своих законных местах, я радовался так, словно это была моя персональная победа: в дальнем углу располагалась эстрада; на эстраде стояла новогодняя елка; рядом с елкой – кресло-качалка для Санты; за креслом был домик эльфов; а из этого домика торчала труба. По всему периметру зала были разбросаны бессчетные чулки, по одному на каждого гостя, и имя каждого работника было с любовью выписано на них клеем и блестками. Меж тем в самом центре зала болтался – и кружился, как сам мир, медленно и непреклонно – дискотечный шар, отбрасывавший миллионы осколков отраженного света по всему кафетерию. Мокрый бар бурлил. У стола с рулеткой толпились. На всей стене кафетерия можно было охватить взором громадный трехцветный флаг зарождающейся демократии – все тринадцать его полос и сорок семь звезд, – а вот на стене, непосредственно напротив первой, занимая ту же самую площадь, только с меньшим единством намеренья, располагалась полная его противоположность: разнообразное лоскутное одеяло наций, представлявшее меньшие государственные образования мира.

В этой живой и хаотичной картине я воспрянул духом от того, что наши преподаватели и сотрудники явились в костюмах и общались друг с другом в беспрецедентных в истории сочетаниях: южный плантатор со своим коллегой северным промышленником; тормозной кондуктор – со штрейкбрехером; вдовствующая знатная дама – с миссионером; даже Джон Джей и Александр Гамильтон, похоже, примирились за оживленным столиком, где оба теперь стенали о тонкостях составления запросов и безнадежности отыскать верного литературного агента. Переходя от одной исторической эпохи к другой, я становился свидетелем потомству будущности, ныне прошедшей. Барон-разбойник и крепостной слуга. Саквояжник. Вымогатель. Женщина в корсете из китового уса. Прохвост, вымазанный варом и обвалянный в перьях. Рабовладелец с кнутом. Паломник. Первопроходец. Сандиниста. Одна библиотекарша из справочной библиотеки написала алым «Подлежит определению» у себя на щеке, а другая ходила везде за ней и носила картонный позорный столб. Издольщик погонял своего буйвола. Хлопушка танцевала чарльстон. Два ученых-бихевиориста наваксили себе лица, изображая чернокожих. Даже садовод-огородник, любивший переодеваться в женское, поучаствовал в игре, изображая застегнутого на все пуговицы и очень почтенного на вид кандидата в президенты. Вдохновленный, я поспешил в мужской туалет со своей спортивной сумкой и там переоблачился в свой собственный костюм на этот вечер: джинсы, сапоги, наштанники и «стетсон», что позволило бы определить меня как патрулирующего шерифа из Нью-Мексико. Когда все было готово, я вынул кобуру и закрепил ее у себя на талии. После чего приколол к рубашке шерифскую бляху. Аккуратно, чтобы не сбить предохранитель с его закрепленного положения, сунул позаимствованный пистолет в кобуру.

– Только будьте с ним очень осторожны! – сказала мне Этел, когда я поставил ее в известность о своем новейшем замысле костюма. Она ссудила мне антикварный пистолет, который ей отписал в своем завещании ее любимый дедушка. – Заряженный пистолет – не шутка, Чарли. Мне все равно, будь оно даже самим Рождеством! Мне безразлично, сколько единства и доброжелательности вы соберете в этом кафетерии!..

– Не беспокойтесь, – сказал я. – Ваш пистолет останется там же, где и был, – в кобуре. Он не выстрелит – это я вам обещаю!

– Ну, правило же вам известно – никогда не направляйте его ни на кого, если не намерены им воспользоваться!

Я рассмеялся в зеркало.

– Нет, в самом деле, – сказал преподаватель творческого письма, обращаясь к Мод. – Если вы приносите в прачечную-автомат этот презерватив, его чертовски лучше будет надеть!..

Я умыл лицо и принял еще одну пилюлю. Вот теперь мой костюм завершен. Я был готов к маскараду, на планирование которого потратил столько своей жизни. Впитывая все это, я ощущал, как слипается мой план, а облегчение моего наследия принимается наконец плодоносить. Наконец я видел плоды семян, которые бросил в землю. Мякоть моей неустанной подготовки.

– А вы что такое будете? – спросил меня Стэн перед зеркалом. За его спиной я видел, как закрывается дверь туалета, отсекая вечеринку снаружи.

– А кем я должен быть? Чем-то целиком, разумеется!

– Нет, не в этом смысле. Я про костюм.

– А, это. Я шериф. Из Нью-Мексико. А вы?

– Он рогоносец, – сказала Этел. – Но в хорошем смысле!

И она игриво чмокнула мужа в щеку.

– Здо́рово, Стэн. Здорово, что к такому вы относитесь с юмором.

– А что мне еще остается? И кроме того – все уже нормально. Мы с Этел снова вместе. А поскольку над этим гадом Льюком висит судебный запрет, он и большого пальца ноги не может высунуть из-за бара, который обслуживает!

Я кивнул и пробрался через толпу со своей спортивной сумкой.

С одной стороны зала расположился Расти и его бригада ученых зоотехников, одетых ковбоями. По другую сторону была Гуэн и ее собратья-неофиты в индейских нарядах.

Увидев меня в полном облачении, Гуэн громко рассмеялась.

– Можно, угадаю… – сказала она. – Вы – шериф!

– Точно.

– Из Аризоны?

– Не вполне. Это было бы преждевременно. Я из Нью-Мексико.

– Понятно. Думаю, это благоразумно. И вы знаете, кто все мы, верно?

Она показала на сторону кафетерия, где сидели ее приспешники.

– На сторонний глаз, – осмелился предположить я, – смотрится так, будто вы все оделись сборищем местной публики…

– Тепло!..

– Допотопная деревня?

– Еще теплее!..

– Сдаюсь.

– Мы – индейцы. Ясно, Чарли? Индейцы!

– Ясно. Хотя в этом определенно сквозит парадокс. А кроме того, их уже не следует называть индейцами, знаете. Правильнее о них теперь говорят – американские индейцы, а еще лучше – коренные американцы…

Гуэн поправила перо, торчащее у нее из головного убора.

– Как угодно, – сказала она. И добавила: – Между прочим, сейчас я еще больше проголодалась, чем полчаса назад, когда мы с вами вместе сюда вошли. Когда еда будет?

– Очень скоро.

– Надеюсь. Мы все умираем с голоду!

Я кивнул. Несколько минут спустя я столкнулся с Расти у писсуара.

– Славная вечеринка! – сказал он, хотя рука у него была на перевязи, и он с трудом управлялся с молнией.

– Спасибо, – ответил я. – Что у вас с рукой?

– Долгая история…

– Они тут обычно таковы!

– И я не хочу в нее пускаться.

– Понимаю. Имейте, пожалуйста, в виду: я очень ценю, что вы сюда пришли сегодня. И, мне кажется, здорово, что вы и другие преподаватели кафедры зоотехнии выбрали одеться в ковбоев!

– Это в каком смысле?

– Вы же играете роли ковбоев, верно? Ковбойские сапоги. Шляпа. Джинсы и рубашки в клеточку. Галстук-шнурок опять же!..

– Я не понимаю, о чем вы. Никто никуда не переодевался…

Похоже, он обиделся. Я извинился, и Расти ушел обратно, сидеть со своими коллегами.

В мужском туалете воздух был влажен и пахуч от ароматических подкладок писсуара. Костюм мой лежал нетронутым в спортивной сумке.

– Вы еще здесь? – спросил Рауль. – Мне казалось, вы собираетесь надеть костюм.

– Собираюсь.

– Так сколько же на это нужно времени? Уже больше тридцати минут прошло с тех пор, как вы сюда зашли. Бесси заметила, что вас нет. Я подумал, стоит сходить проверить…

– Правда? Время летит, не так ли?

– У вас все нормально?

– Конечно, все. А почему вы спрашиваете?

– Вы какой-то отсутствующий. Глаза у вас уже не красные, а хрустально-ясные – и это в нехорошем смысле. Как будто они лужицы прозрачной воды, в которых видны мрачнейшие глубины человеческого страданья. Держитесь вы спокойно и сдержанно. На вас это совсем не похоже, Чарли. Это меня и настораживает.

– Со мной все прекрасно, Рауль. Ценю вашу заботу. Но мне просто нужно приготовить свой костюм, чтобы я смог влиться в вечеринку…

– Этот пистолет у вас заряжен? Тот, что по-прежнему лежит у вас вон в той спортивной сумке?

– Да, заряжен. Клево, не?

– Наверное. Только будьте с ним осторожны. Знаете же, что говорят о заряженном огнестрельном оружии и добрых намерениях. Так или иначе, наверное, мы с вами увидимся снаружи в кафетерии, когда переоденетесь…

Через несколько минут Бесси и Рауль подошли к тому месту, где я стоял у входа под приветственным транспарантом:

– Отлично смотрится вечеринка, Чарли!

– Спасибо, – сказал я. – Я действительно вложил в нее много планирования.

– Мы в курсе. А когда вы собираетесь переодеваться в свой костюм?

– Очень скоро. Он у меня с собой, вот в этой спортивной сумке…

Бесси ушла взять себе пива, а когда вернулась, мы втроем обозрели оживленную сцену.

– Кто это? – спросил я.

– Это один из Димуиддлов, – сказала она.

– А вон тот молодой человек с наладонным электронным приспособлением?

– Президент нашего студенчества, будущее и судьба нашего общества.

– А девушка с ним рядом? Та, что с младенцем?

– Это дочь-подросток Расти. По-прежнему утверждает, что зачатие было непорочным.

– А та фигура, вон там? Мрачная такая, сидит сам по себе?

– Это человек из «Елисейских полей». Вы с ним познакомились, когда ты только приехал в город.

– Я его почти не узнал. Он так постарел!

– Ну да, время и впрямь летит. А молодость приходит и уходит…

Я плеснул еще немного воды себе в лицо.

Когда я вернулся на вечеринку, веселье уже стало всепоглощающим. В слабом свете меноры накаливания ко мне впервые подошел доктор Фелч. Он был одет Санта-Клаусом, и от слов его разило выпивкой, бубенчик на верхушке его колпака несколько перекосился, липовая борода слегка съехала набекрень.

– Иисусе-блядь-Христе! – воскликнул он. – Вы где это, к чертовой матери, были?!

Бесси улыбнулась своему бывшему мужу и легонько чмокнула его в щеку.

– С праздничком, Билл, – сказала она. – Милая шапочка!

– Добрый вечер, сэр! – добавил Рауль. – И feliz navidad!

– Ага, ну и вам frère jaques по тому же месту…

Бесси обогнула бывшего мужа назад в людный кафетерий. Рауль, похлопав доктора Фелча по плечу и пожелав ему веселого Рождества по-английски, последовал за ней, и они вдвоем быстро растворились в бурлящей толпе.

Снова повернувшись к доктору Фелчу, я сказал:

– Мне не на шутку жаль, что я так опоздал, сэр. Но нужно было навестить Уилла в его миг нужды.

– Вы же говорили, что вернетесь к полудню!

– Таков был мой план, да. Но нам в итоге пришлось задержаться гораздо дольше, чем я предвидел. Мы вынуждены были остаться вплоть до середины дня – сильно за два часа фактически, – чтобы выяснить, как закончится мировая история.

– И как же она закончится?

– Результативно.

– Ну, все это хорошо и прекрасно. Но зачем вы забрали с собой в это свое приключение Бесси? Я без нее не мог найти своего чертова блокнота с заметками, что вы мне оставили. А без заметок пришлось все подымать на крыло по памяти и интуицией. Я вынужден был импровизировать повестку дня на каждом шагу…

И тут доктор Фелч рассказал мне, как – по памяти – он открыл вечеринку воодушевляющим благословеньем, за которым – интуитивно – последовало открытие мокрого бара. Оттуда он перешел непосредственно к вылавливанию яблок и музыкальным стульям. Затем – к пиньятам и катаньям на пони. Макательная бочка. Метание колец. В какой-то момент он вспомнил, что надо бы вернуться к присуждению наград и конкурсу костюмов – и в самый последний миг даже совместил эти два рода деятельности в единое мероприятие, вдохновенно с организационной результативностью приняв единоличное административное решенье. Затем последовали воодушевляющие исполнения под караоке, массаж ног, поцелуйный киоск под омелой.

– Сизифов труд, всю дорогу, – вздохнул он.

Я кивнул.

– Вы и понятия не имеете, до чего трудно отыскать омелу в Коровьем Мыке!

Я снова кивнул.

– Не говоря уже про священника, чтобы благословил менору.

Мы еще немного поговорили. Наконец я мучительно сглотнул и сказал:

– Извините меня, сэр, но мне нужно в уборную – переодеться в костюм…

Когда я вернулся, доктор Фелч стоял на том же месте и беседовал с секретаршей.

– Это, что ли, аккредитор вон там? – спросил я.

– Он самый. Они опоздали на автобус. Поэтому веселиться и праздновать сегодня будут вместе с нами.

– Ох нет!

– Ох да. И не только они. Вон там у вас наследники Димуиддлов. А там – почасовики. За тем столом у стены, рядом с дыркой для анонимного отсоса, сидят вожаки нашего студенчества. А напротив них – стол для сановников с мэром и его супругой, с главным инженером округа, тренером местной футбольной команды старшеклассников, его племянницей и тремя преуспевающими выпускниками, которые ныне управляют собственными заведениями в Предместье. В таком маленьком кафетерии многообразия, как видите, прорва. И до черта инклюзивности, Чарли. О, и еще Мерну вы упустили. Она ушла за несколько минут до вашего прихода…

– Здесь была Мерна Ли? Но я же думал, она умерла?

– Умерла?! С чего это вы так решили?

– Ну, все говорят о ней все время так, будто она покойница. Помните, вы еще все устроили ей душещипательные поминки у реки? Вы даже развеивали ее пепел!..

– Ничего она не умерла – боже мой, Чарли, – она на пенсии! Несмотря на некоторое пересечение, эти два понятия довольно различны…

– Но как же быть с поминками, что вы по ней устроили? К чему проводить поминки по человеку, который еще жив?!

– А почему ж нет? Или нам следует вспоминать только покойников? Разве не должны мы с той же степенью нежности помнить и живущих? Почему нам обязательно нужно ждать, пока что-то уйдет в историю, прежде чем мы с любовью отдадим ему дань?

– Наверное, в этом есть смысл.

– Само собой, есть! То есть не к этому ли стремится вся последовательная литература?

– Откуда мне знать? Но как же пепел… как вы объясните его?

– Мерна всю жизнь курила и хранила огромную урну пепла – накопившегося за сорок лет, – на полу у себя в кабинете. И вот мы наконец помогли ей, развеяли его – в тот вечер у реки.

– Понятно.

– А вы это пропустили.

– Верно.

– Так же, как и сегодня вечером упустили ее.

– Верно.

– Вы много всего, Чарли. Но поскольку при этом вы ничто не целиком, то и пропускаете в этой жизни так много.

– Я знаю. И мне действительно очень жаль. Я пытался доехать сюда вовремя. Но, кроме того, я понимаю, что в жизни существует такое, что попросту гораздо важнее…

– Времени?

– Да.

– Например, что?

– Например, тьма.

– И?

– И дождь.

– И?

– И любовь.

– И?!

– И звезды в небе. Все это поистине важно, доктор Фелч. Жизнь в Коровьем Мыке научила меня все это ценить. Живя тут, я постепенно выучил этот урок – мучительно…

– Может, оно и так. Но я думал, вы в костюм свой переоденетесь…

– А я нет?

– Очевидно, нет. Вы по-прежнему в том, что надевали в город…

– Правда?

– Чарли, вы по-прежнему те пилюли принимаете?

– О да.

– Обе?

– О нет! Я теперь пью только одну.

– Ту, от которой засыпать?

– Полагаю, да. Хотя с какой-либо определенностью сейчас трудно сказать. В данный момент оно все как-то мешается вместе.

– Так или иначе, не забудьте про костюм. Только что группой заявилась кафедра математики. И мне нужно еще сделать для всех важное объявление.

Я схватил спортивную сумку и вернулся в мужскую уборную, где доктор Фелч уже стоял рядом с дозатором бумажных полотенец.

– Миленькие у вас сапоги! – сказал он.

– Спасибо, – ответил я. – Но как вам удалось так быстро сюда зайти? Как вы обогнали меня к дозатору полотенец?

– Вы это о чем? Я только что вошел. А до этого пятнадцать минут жал руки всем присутствующим.

– Но!..

– Чарли, вы, похоже, как-то тормозите, друг мой. Судя по виду, вы теряете власть над тем, что вас окружает.

– Это совершенно возможно. Пилюля, которую я принимаю… она… видимо, действует…

– Хорошо. Будем надеяться, она принесет вам заслуженный сон…

Доктор Фелч оторвал от дозатора полотенце.

– Кстати, а когда будет еда?

– Скоро.

– Как скоро?

– Очень скоро!

– Ну, вам имело бы смысл известить всех о том, что происходит, или пиши пропало. Уже почти десять, а люди в этом помещении с шести. Некоторые даже дольше! Тут просто яблоку негде упасть. Они сбились сюда, как скот в раскол для скота. Как патроны в коробке с патронами. Как куски мела в коробке, содержащей много кусков мела. В помещении потно и тепло от недостатка вентиляции. В костюмах жарко. Ваши коллеги устали и очень голодны. Чарли, если вы не предоставите им еды – или хотя бы не пообещаете им еды, – у нас случится бунт!..

– Но…

– …или восстание!..

– Но я…

– Чарли, послушайте меня! Я сейчас готовлю завершающие штрихи своего объявления, которое намерен сделать, раз кафедра математики в нарядах римских сенаторов явилась в полном составе. Меж тем вам лучше бы что-то сказать публике. Скажите что-нибудь, способное ослабить напряжение. Утолить муки голода. Успокоить растущие сомненья. Давайте. Микрофон вон там…

Доктор Фелч скомкал бумажное полотенце, кинул его в урну и вышел.

Я кивнул…

– Есть, сэр, – сказал я.

Когда дверь за ним закрылась, я вынул из кармана рубашки пузырек, открутил крышечку и вытряс пилюлю. Закинув назад голову, я опустил ее себе в горло и запил водой из крана.

– Ладно, – сказал я себе. – Пора сообщить всем, что происходит!..

Усталый и ошалевший, я выбрался из туалета к микрофону в передней части кафетерия. Микрофон был холоден и громко фукнул, когда я его включил.

* * *

– Добрый вечер! – сказал я. – Добрый вечер всем, и добро пожаловать на наш Первый ежегодный весенний маскарад и рождественскую экстраваганцу во имя преподавательского единства и студенческой успеваемости. Также известный как ежегодная рождественская вечеринка общинного колледжа Коровий Мык… Спасибо всем вам за то, что пришли…

Тут я стер слюну, набежавшую у меня из уголка рта. После чего выключил кран над раковиной в уборной и продолжил:

– …Я знаю, уже довольно поздно и все вы очень голодны. Поэтому я просто хотел бы заверить всех вас, что еда на подходе. Поставщику был дан зеленый свет, и поэтому вся еда, какую мы заказали, должна прибыть с минуты на минуту. А если конкретнее, то меня попросили передать вам, что она будет здесь самое позднее к одиннадцати…

– К одиннадцати?!

– Да, к одиннадцати.

– Вечера или утра?

– Очень смешно, Макс. Вечера, само собой. Поэтому прошу всех вас сохранять терпение. Это непросто и для меня. Как вам, вероятно, уже известно, толком я высыпался ночью много месяцев назад. И много дней прошло с тех пор, как я вообще смежал очи. Однако я сейчас стою перед вами. Вот он я, в мужском туалете, в костюме шерифа. Вот я пасу эту рождественскую вечеринку, ведя ее к успешному разрешению. В одиннадцать еда будет здесь – даю вам слово. И она будет стоить своего ожидания. Событием это станет радостным. Причиной отпраздновать. Личной победой вопреки ошеломляющему всему. Меж тем хочу вас призвать воспользоваться этой возможностью, чтобы в этом переполненном кафетерии узнать друг друга получше. Либо, если предпочитаете, в какой-нибудь из десяти экзотических комнат, которые мы оборудовали для вашего наслаждения. Пока ждете, вы с таким же успехом можете беспрестанно беседовать со множеством людей, которым раньше не сказали бы и сколько времени. А уж если вы зашли настолько далеко, тут уж можно и познать их иными способами! В библейском, например, смысле. Как видите, для особенно близких знакомств мы и устроили те самые десять экзотических комнат для вашего наслаждения. А для людей более авантюрного склада у нас есть комната 2С. Более того, я призываю вас к посещению мокрого бара и стола с пуншем – на протяжении всего нынешнего вечера. Угощайтесь, пожалуйста, из тазиков разноцветных барбитуратов и амфетаминов, размещенных по всему залу на видных местах. Не пропускайте, когда до вас дойдет марихуана, передаваемая по кругу. Или дорожки кокаина, тщательно разложенные подобно сельским автодорогам по всему нашему огромному континенту. Или ЛСД и героин, доступные под табличкой «НЕ КУРИТЬ» вон там. (Только не забывайте, публика, что у нас бестабачный кампус!) О, и пока вы этим заняты, не пренебрегайте принимать лекарства, выписанные вам по рецепту, и запивать их каким-нибудь запретительным законодательством. «Прозак». Витамины. «Риталин» и «Виагру». Предписания о знаках и законы о поводках для собак. После такого количества планирования и подготовки здорово знать, что мои донкихотские планы становятся наблюдаемой реальностью. Здорово видеть, как они обретают плоть в виде этой долгожданной рождественской вечеринки. И потому – да, я сам намерен отпраздновать мой собственный успех, причастившись составами Льюка, вон там, в мокром баре. Я намерен пить их с энтузиазмом. И без разбора. И я собираюсь запивать ими эту свою поразительную пилюлю, которую принимал и которая помогла мне держаться на ногах так долго. Эта пилюля не даст мне заснуть – вечно! Все это я намерен сделать. Но сперва мне бы хотелось упомянуть тех, кто помог мне в достижении этого успеха. Есть люди, без помощи которых все это многообразие и инклюзивность были бы невозможны… Для успешной организации рождественской вечеринки нужно всякое. Как всякие типы личностей нужны для управления общинным колледжем на грани краха. Как из всяких типов хомо сапиенс соткан этот богатый гобелен человеческого опыта, что свивает нас в нашей человечности!..

И вот так, перекрикивая болбочущую публику, – они вообще меня слушали? – я поблагодарил доктора Фелча за то, что привез меня в Коровий Мык и доверил мне планировать эту рождественскую вечеринку как верное средство возродить мое наследие после стольких неудачных попыток. И, разумеется, за то, что дал мне пачку двадцатидолларовых банкнот, которая, как я узнал впоследствии, поступила вовсе не из официальных фондов, а скорее с его личного пенсионного счета.

Я умолк, позволяя затихнуть жидким аплодисментам. Затем сказал:

– И, конечно же, необходимо поблагодарить Бесси и Рауля за то, что сопровождали меня в моей поездке навестить Уилла Смиткоута в его миг нужды. То было долгое путешествие, спору нет, но теперь я чувствую себя несравнимо более осведомленным о мире, в котором мы живем. О Природе тьмы. И о засухе. О нашей общей истории и одиноких будущностях. И, само собой, теперь я гораздо более натаскан в различии между мужским и женским оргазмами. Знайте, пожалуйста, что эта жертва стоила ожидания, и я буду тихонько стучаться в ее парадную дверь отсюда и далее. О, и еще вы наверняка обрадуетесь, узнав, что у профессора Смиткоута все прекрасно – в общем и целом. У него все отлично, и он шлет всем вам теплые приветы!..

– Правда?!

– Не буквально, конечно. Но неким околичным путем, я уверен, он по всем вам очень скучает…

Я умолк, чтобы посмотреть на доктора Фелча, ожидавшего за кулисами.

– И, кстати, о скученности, – сказал я. – С противоположного конца кафетерия, куда вы сами некогда вошли на эту вечеринку несколько часов назад, мне сообщают, что я могу передать вам радостную новость. Мне дают понять, что мы только что достигли сегодня вечером стопроцентной явки! Вот именно, публика… только что прибыла кафедра математики! Преподаватели мужского пола одеты римскими сенаторами. Учителя женского пола – соблазнительными кошачьими. Все это означает, что впервые за долгую и легендарную историю общинного колледжа Коровий Мык – с первых двух коров, что вообще бродили по лику земли, и до эпохи меня, стоящего здесь перед вами в ступоре сонной депривации, – мы добились стопроцентной вовлеченности в важное образовательное предприятие. У нас теперь смычка на этой вечеринке – сто процентов, дамы и господа! И потому позвольте мне первым всех вас с этим поздравить! Да, тут нужны поздравления! И раз с этим теперь покончено, мы готовы перейти к доктору Фелчу, у которого есть важное объявление для всего переполненного кафетерия. Для профессуры – лауреатов премий. В доме, не разделившемся на ся. Как видите, вечеринка эта уже начинает обретать очертания полного и тщательного успеха!..

Я снова сделал паузу.

– Сэр? Вы готовы сделать свое объявление?

Доктор Фелч кивнул и подошел к подиуму. Приняв от меня микрофон, он сказал:

– Благодарю вас, Чарли!

На фоне жужжала обогревательная батарея, диско-шар продолжал отбрасывать по всему залу отражения, я праздновал в уме веху стопроцентной явки, а доктор Фелч откашлялся, чтобы начать свою речь.

– Друзья и сограждане, – начал он. – Друзья и граждане общинного колледжа Коровий Мык, сегодня я обращаюсь к вам не как президент вашего колледжа, а как простой – и очень смиренный – человек…

* * *

Не успел он завершить эту фразу, как из публики донеслась очередь выкриков:

– Он не работает! – кричали в аудитории.

– Что? – сказал доктор Фелч.

– Микрофон… не работает! Мы ничего не слышим!..

– Бесси!!!

Вперед проворно выступила Бесси и включила микрофон. Доктор Фелч ее поблагодарил. Публика зааплодировала. И вот теперь, при включенном микрофоне, с вращающимся диско-шаром и липовой бородой Санты, что покачивалась в такт его словам, доктор Фелч начал свою важную речь вторично.

* * *

– Ладно, давайте попробуем еще разок… – сказал он. – Друзья и сограждане! Уважаемые коллеги! Жители Разъезда Коровий Мык – как штатные, так и внештатные! Вы меня слышите? Эта штука работает? Правда? Здорово! Мои собратья – работники образования, сегодня я обращаюсь к вам не как президент колледжа, а как простой человек. Последние тридцать лет, видите ли, мне выпала особая честь быть вашим покорным слугой. Всю свою жизнь я посвятил службе обществу в этом несравненном высшем учебном заведении – сначала как почасовик на кафедре зоотехнии, затем как штатный преподаватель и заведующий кафедрой и, наконец, как почтенный президент вашего колледжа и его исполнительный директор. Здесь я провел много великолепных лет и уверяю вас – это период моей жизни, на который я всегда буду оглядываться с самыми нежными воспоминаниями…

Доктор Фелч сверился со своими записями, затем продолжал:

– …В последнее время мне со всевозрастающей настойчивостью стало приходить на ум, что мир, в котором мы живем, как это с ним так часто имеет склонность бывать, – меняется. Что наш мир становится еще более будоражащим и сложным местом – сложным и будоражащим в том смысле, какой был бы непредставим еще поколение назад. А также мне пришло в голову, что постичь это человеку вроде меня трудно. И что с этими нежданными волненьями и множеством новомодных сложностей, что взметываются, как мухи из мусорных баков на задворках кафетерия, дело иметь придется поколеньям молодых людей поновее и женщинами помоложе. Приходит такое время, когда все люди должны достичь этого понимания. И я его достиг. Есть такое время, когда всем нам следует смириться с подобными реалиями. И я с ними смирился. Поверьте, я часто задумывался в свой черед о том, не переехать ли к тому мирному жилью, что ожидает меня в старом районе Разъезда Коровий Мык, где пастбища еще не перекопаны. Да, я частенько подумывал оставить академическую сцену. Год назад я даже дошел до того, чтобы написать черновик объявления, подобного тому, какое делаю сейчас. Но обсудив этот вопрос с моей последней женой и после небольшого дополнительного размышления о замысловатых делах нашего колледжа в тот период – неотвратимом визите аккредитационной комиссии, неразрешенной дилемме рождественской вечеринки, неспособности собрать воедино наш расколотый преподавательский состав под знаменем общего виденья нашего будущего, – я решил оставить эту мысль. И теперь я в последний раз стою перед вами как ваш покорный президент: нынешний и вскорости уже бывший президент общинного колледжа Коровий Мык…

Тут доктор Фелч извлек носовой платок и стер пот со лба. Затем продолжил:

– …На этом пути, друзья мои, мы вместе достигли поразительного. Расширения нашей программы гуманитарных наук. Перекрытия крыши библиотеки. Электрических пишущих машинок на подавляющем большинстве наших кафедр. Многократного возрастания приема студентов и роста нашего влияния, выходящего далеко за границы пустыря, на котором ныне стоит наша пасека. За годы мы свернули горы и перенаправили реки. Мы покорили континент и его приложения. Мы усмирили буйства природы. Черт, даже луна лично перед нами прогнулась. Короче говоря, время, что я провел с вами, было для меня наслажденьем – причем, мне бы хотелось думать, небесплодным. Оглядываясь на сумму всей моей долгой работы в штате, я бы хотел считать, что оставляю наш колледж в лучшем положении, – или, по крайней мере, не в таком шатком, – нежели то, в каком вы все оказались несколько мгновений назад в комнате 2С…

Доктор Фелч оторвался от своего конспекта.

– Шутка! – произнес он. После чего: – …А если серьезно, я бы хотел считать, что оставляю наш колледж в лучшем положении, – или, по крайней мере, не в таком шатком, – нежели то, в каком так давно он перешел по наследству ко мне. Разумеется, невозможно было б, учитывая наши смертные несовершенства, полностью избежать по пути ошибок. И таков, определенно, наш случай. Да, друзья мои, мы допускали множество ошибок, идя по извилистой тропе к непрерывному улучшению. Ибо вдоль тропы этой мы сеяли семена, которые сами же потом затаптывали в землю. Мы активно пожинали собственные заслуженные награды – лишь для того, чтобы затем смотреть, как эти обильные урожаи гниют в железнодорожных вагонах или погребаются в массовых захоронениях во имя стабилизации рыночных цен. Мы отмахивались от наших коренных языков в пользу тех, что к нам пришли из-за границы. Мы отправляли наших сынов и дочерей – боже мой, а сколько наших сынов мы отлучили от дома? – во все концы нашей необъятной раскидистой родины, и большинство их никогда больше к нам не вернулось. И, разумеется, бывали отдельные примеры бесчестья: заход на сою; повинность и нуллификация; множество безосновательных судебных дел и разбирательств с ними во внесудебном порядке; шестое и восьмое августа соответственно; ну и, конечно, небрежная реконструкция нашего кампуса после великого землетрясения и пожара двадцать шесть лет назад. Да, все это – правда. Все это – правда, друзья мои! Но если нам оглянуться всем вместе, надеюсь, вы согласитесь: какие бы то ни было ошибки, допущенные по пути, – сколь вопиющими они б ни казались, – делались не намеренно, а скорее – в лучших интересах нашего любимого колледжа…

При этом доктор Фелч снял с носа очки для чтения. Вынув из кармана тот же носовой платок, он стер некоторую влагу, скопившуюся у него на глазах, после чего высморкался.

– Прошу прощения, – сказал он. – Мне нелегко. Прошло уже тридцать лет, и, пробыв здесь так долго, я чувствую, что уделил этому колледжу отнюдь не малую часть самого себя. В этом кампусе нет ни дюйма почвы, по которому я лично бы не прошел. Нет ни единого проекта, которым бы я так или иначе не занимался. Нет ни единого замысла, внедренного в этом кампусе, на, по крайней мере, двенадцати заседаниях по обсуждению которого я бы не бывал. Когда я говорю вам, что за последние тридцать лет я отдал нашему прекрасному колледжу всё, – верьте мне. Свое сердце. Свою душу. Свою мужскую силу. Три своих брака. Я пожертвовал нашему учебному заведению всю свою человечность, до последней унции. Общинному колледжу Коровий Мык. Всем вам. И это поистине было великой привилегией и честью для меня.

На этом доктор Фелч умолк. В безмолвии кафетерия было слышно, как в кухне завелся льдогенератор.

– И на этом, вероятно, мне следует умолкнуть…

Доктор Фелч сделал паузу, чтобы его слова лучше дошли.

Но, разумеется, не умолк.

* * *

– …На этом, вероятно, мне следует умолкнуть. Однако долг призывает меня оставить вам несколько последних моих соображений, что могут хоть как-то помочь вашему поколению, пока оно движется вперед сквозь время и пространство. Видите ли, каждый из вас в бесконечном вашем многообразии составляет богатую культурную ткань общинного колледжа Коровий Мык. Ваша сила – в вашем коллективном единстве. И для вас это так же истинно, пусть и родом вы с Севера, Юга, Востока, Запада, Северо-востока, Юго-запада, Северо-запада, Юго-востока, Старого Запада, Нового Юга, Крайнего Севера, Среднего Запада или даже такого далекого места – столь вневременного и невыразимого, – как Калифорния. Вы – производные уникальных переживаний, что вылепили вас. Но пусть географические различия вас не разделяют. Да и ваши разнообразные происхождения. И ваши духовные убежденья. И ваша религия. И ваши политические наклонности. И класс. И раса. И пол. И сексуальная ориентация. И даже сектантская преданность, которую вы так исправно – и вполне объяснимо – испытываете к своим соответствующим академическим дисциплинам. Не позволяйте всем этим затеям мешать великой любви, какую вы питаете к своему ведомству, – любви, что смыкает всех вас как преподавателей и сотрудников общинного колледжа Коровий Мык…

Тут доктор Фелч посерьезнел, а голос у него зазвучал еще глубже и суровей:

– …Не раз отмечалось – и не только мною, – что в истории человечества роль партий особенно вопиюща. Их существование служит лишь розжигу внутренних различий, что делят нас. Вбиванию клина в щели наших сердец. Делению нашего кафетерия на фракции: эта часть людного помещения для ковбоев, а та – для индейцев. Сегодня вечером, однако, мы стоим на пороге новой эры. Ибо сегодня мы стали свидетелями новой разновидности вечеринки. Той, что открыта инклюзивности. Такой вечеринки, что не разделяет, а, наоборот, смыкает. Вечеринки, что говорит миру: да, преподавательский состав всех вообразимых сортов действительно способен сосуществовать в гармонии и самоуважении в зеленеющем кампусе даже самого незначительного общинного колледжа…

…По мере того как вы продвигаетесь к исполнению вашей региональной аккредитации – и нет, я не смогу завершить это путешествие вместе с вами, – убедитесь, что вы поддерживаете добрые отношения и гармонию со всеми, кого встречаете по пути. Избегайте губительных альянсов и привязанностей. Любите Бога. Доверяйте любви. Поклоняйтесь миру. Платите налоги, чтобы настал день, когда мы сможем располагать внушительным военным присутствием по всему миру. Выполняйте все это, и остальное приложится само собой – даже самая пагубная заявка на региональную аккредитацию…

Голос доктора Фелча уже ослаб – он чуть ли не дрожал.

– …Предлагая вам, мои собратья-коллеги, эти советы старого и любящего вас друга, я не осмеливаюсь надеяться, что они окажут на вас сильное или длительное впечатление. Но если же такое случится – что ж, это будет супер-пупер, а? Хотя в конечном итоге решать вам. Следующему поколению выпадет на долю ввести наш колледж в его сияющее будущее. И потому с тяжестью на сердце и щепотью табака у себя под нижней губой я желаю вам всего наилучшего в будущем. Это были славные тридцать лет, друзья мои. А теперь остается лишь попрощаться с вами последним адьё.

Эти слова отставки еще висели в воздухе, а доктор Фелч уже сделал шаг прочь от микрофона и медленно скрылся в толпе.

* * *

{…}

Как множество вещей в жизни, сама возможность отступить сводится к правильному выбору момента. И решению это придает беспокойства. По-новому изумленный давний президент общинного колледжа может остаться и дальше слепо совершать знакомые телодвижения, что привели его к данной точке во времени и пространстве, а может, напротив, покончить с ними раз и навсегда. Но вот когда? Такой вопрос смущал и самые дипломированные мировые умы. Ибо ни «почему», ни «как» не способны поставить в тупик администратора в области образования, как вечный вопрос: когда?{…}

* * *

После напутствия доктора Фелча настроение в кафетерии изменилось с наэлектризованного до подавленного. Потрясение от объявленья пришло и прошло, и его место заняли общая отупелость и принятие. Долг свой исполняли, возможно, и барбитураты. А то и мятный шнапс. Стоя у мокрого бара, я впитывал все – особенно мятный шнапс.

– Спасибо, что встали сегодня за бар, Льюк. Я правда очень это ценю.

– Не стоит, Чарли. Это просвещает.

– Все приняли на грудь свою порцию напитков?

– Да еще и с добавкой!

– Я рад.

– Все, кроме вас. Что будете?

– Я открыт предложениям. Что порекомендуете?

– Еда на подходе, верно? Может, тогда аперитив, пока ждем? Вы открыты вермуту?

– Можно и так сказать.

Льюк налил выпивку в пластиковый стаканчик и вручил его мне:

– Но вам, может, стоит пить его медленно. Кусучая она тварь!

Я выпил тварь медленно. А допив, поблагодарил Льюка за совет.

– Не хотите присесть или как-то? – рассмеялся он. – Вы уже тут довольно долго стоите!

– Нет, спасибо. Я лучше постою, если вы не против…

И я постоял. И, стоя с долькой лайма в руке, я поддерживал коллегиальный треп с сотрудниками.

– Текилу пьете, Чарли? – подмигивал мне прохожий.

– Можно и так сказать! – отвечал я и заглатывал наблюдаемое одним махом.

– А как насчет коньяку?

– Так тоже можно сказать!

– А джина?

– Да!

– А рома?

– Да!

– А хереса?

– Да!

– А зиваньи?

– Да!

– И медовухи?

– Да!

– А пульке? А кумыса? А байцзю?

– О да! Я открыт им всем!

И вот так за следующие несколько минут я принял все приглашения, мне поступившие. Мятный шнапс. Прыгучие кузнечики. Кровавый мартини. Когда Ванцетти предложил мне «маргариту», я принял. А когда Сакко протянул мне джин с тоником, – не отказался. Когда минитмен предложил мне на выбор либо сладкое вино, либо сухое, я выбрал оба. Когда судьи Байрон и Хьюго налили мне цветастого коктейля, я сделал все, чтобы проглотить его со смаком. А когда Бетси Росс встала на лесенку и добавила новую звезду к большому флагу на стене – теперь там стало тринадцать полос и сорок восемь звезд, – я поднял по этому поводу тост стаканом скотча в одной руке и кружкой грога в другой. Таким манером я пил и крепкие напитки, и мягкие. И цитрусовые, и молочные. Счастливо пил. Пил без разбору. Исполнительно и устало, бурливо и сонно, исторически и кротко – я пил.

– А вы будете?.. – спросил я у коллеги в маскарадном костюме, проходившего мимо.

– Угадайте с трех попыток! – сказал Сэм Миддлтон.

– Абрахам Линкольн?

– Нет!

– Джон К. Кэлхун?

– Нет!

– Маркус Гарви?

– Холоднее!

– Тогда сдаюсь…

– Я Джеффри Чосер!

– Ой, ну да. Следовало понять…

– А вы? – спросила этичка.

– Я шериф, – ответил я.

– Из Нью-Мексико?

– Да.

– Я туда как-то ездила. Там было лучше, чем в Северной Дакоте, но не совсем как в Южной…

– Вот оно что?

– Да.

– Ну, я-то не бывал ни там, ни там.

– Это ничего. У вас еще все впереди…

– Правда?

– Да. Вам предстоит еще добрый десяток лет, чтоб оставить по себе какое-то наследие.

– Надеюсь, вы правы. А тем временем – что это вот?

– Что что вот?

– Этот перезвон?

– Какой перезвон?

– Неужели не слышите? Этот легкий перезвон, что разносится по всему кафетерию? Этот настойчивый похоронный звон, что, невзирая ни на какие научные принципы, заглушает собой гораздо более громкие аккорды несправедливости?

– Это своевременный и нежный лязг игры на треугольнике.

– Алан Длинная Река!

– Да.

– Он читает свой основной доклад!

– Да.

– Как это прекрасно!

– Да, оно так…

– Давайте послушаем, а?

И поэтому мы с ней послушали.

– Но Чарли? – сказала эсперантистка, когда доклад Длинной Реки был прочитан.

– Да?

– Вы так и не ответили на самый осмысленный вопрос из всех?

– О еде? Она на подходе… Честное слово!

– Нет, не о ней.

– О чем тогда?

– О любви, Чарли!

– О любви?

– Да! Что это?

– Вы у меня сейчас об этом спрашиваете? Когда у меня в руке этот кровавый май-тай?

– Да, Чарли. С тех пор, как вы здесь, мы слышали, как Уилл Смиткоут рассказывает нам, какой бы могла быть любовь, а доктор Фелч – какой она была. От Гуэн мы слышали, какой она не должна быть, а от Расти – что она не. Мы даже внимали, когда аккредиторы излагали нам, какой любви необходимо быть, если мы ходим получить возможность возобновить себе региональную аккредитацию. Но в конце концов, в конечном-то итоге, мы по-прежнему не слышали ни от кого, что она такое!

Я кивнул.

– Чарли, вы не могли бы нам, пожалуйста, рассказать, что такое любовь?

– Конечно, – ответил я.

– Расскажете?

– Да, разумеется.

– Ну и?..

И я ей рассказал.

И, проделав это, я тяжко опустился за столик в углу кафетерия, где сиживал, бывало, Уилл Смиткоут.

– Вы как, Чарли? – спросила одна секретарша, возвращаясь из комнаты 2С.

– Я прекрасно, – ответил я, помешав стебельком сельдерея в кровавом «коровьем копченом глазу» и затем похрустев им.

– Прекрасно вы не смотритесь. Вы смотритесь усталым. У вас лицо горит. Глаза у вас пусты и прозрачны. Вы что, неважно спите?

– Можно и так сказать.

– И у вас закончились пилюли?

– И так тоже сказать можно.

– А выпили вы больше, чем способны переварить?

– Вот еще одно, что вы бы могли, вероятно, сказать.

– У вас убедительный костюм.

– Благодарю вас.

– А пистолет заставляет задуматься.

– Спасибо.

– Он заряжен?

– Конечно.

– Метафорически или буквально?

– Буквально. Боюсь, этот заряженный пистолет в данный момент строго буквален.

– Поскольку вы не выспались…

– Верно.

– И слишком много выпили.

– Именно.

– Вы по-прежнему глотаете свои пилюли?

– Да.

– И подвели ли они вас ближе к тому, чтобы стать чем-то целиком?

– Полагаю, что да.

– Но когда же это произойдет?

– Боюсь, что скоро.

– До или после того, как появится еда?

– После, разумеется. Это наверняка произойдет после еды.

– Вы превосходно организовали эту вечеринку, и я жду не дождусь еды, если и когда она прибудет.

– Верно, – сказал я. – Спасибо, Расти. Но, Расти… эй, Расти, а сколько сейчас вообще времени?

– Половина одиннадцатого, Чарли.

– Так поздно?! Нет, в самом деле, Гуэн, уже действительно так поздно?

– Да. Вообще-то уже двенадцатый час.

– Уже?

– Да. Сами посмотрите на часы. Почти полночь.

– Полночь?!

– Да, Чарли, уже хорошо за полночь, а еды так и нет. Время, кажется, движется дальше неумолимо. Преподавательский состав уже потянулся к выходу. Похоже, что эта вечеринка закругляется.

– Но так же нельзя! Тимми, наша вечеринка не может так закончиться! Она еще не кончена!

– Тогда вам бы лучше что-нибудь сделать…

– Точно!

Доковыляв до головы зала, я включил микрофон, который громко фукнул.

– Внимание! – сказал я. – Внимание, все присутствующие! Прошу вас выслушать это важное объявление. Я знаю, что уже поздно, а еды здесь по-прежнему нет. Но меня заверили, что она на подходе. Пожалуйста, пока не расходитесь! Не расходитесь, пожалуйста! Еда скоро будет здесь – честное слово! Эй, Тимми! Тимми, не могли бы вы, пожалуйста, быть так любезны и запереть двери, чтобы никто не смог уйти? Сейчас всего лишь самое начало второго, и жаль будет, если, терпеливо прождав столько времени, все пропустят еду, когда она в самом деле появится! Поверьте, это будет незабываемое событие. Тимми, заприте, пожалуйста, дверь и заложите ее на вон ту бейсбольную биту, которую мы брали для пиньяты!..

Тимми обернулся ко мне с удивленным видом, но дверь запирать не стал – да и не стал ее закладывать бейсбольной битой, которую мы брали для пиньяты.

– Еда будет здесь с минуты на минуту, – обещал я. – И потому, покуда мы ждем ее появления, ваше терпение очень дорого. Между тем загляните, пожалуйста, в мокрый бар вон там и выпейте аперитива. И к тазикам барбитуратов. И, конечно, комната 2С – то, чего не может позволить себе пропустить ни один уважающий себя работник образования!..

Я снова сел к себе за столик. Виды и звуки этой ночи уже пролетали мимо, как множество метафор, что я испытывал по пути. Бурлящие ключи. Текущие реки. Солнце и луна, звезды и тучи. Эспланада, уводящая от рокота затянувшегося экстаза к холодной скамье на краю вселенной. Асфальт под разделительной полосой у колес нашего «звездного пламени». Маятник, что качался между гаультеровым и вечнозеленым. Легкий саронг. Пилюли, что я принимал. Симфония с ее скрипками и флейтами и тающие ледники, что рано или поздно обратятся в дождь. Непрерывная цепь фонтанов с гнездующимися в них пеликанами и гигантскими карпами. В тепле моей собственной грезы все это теперь вихрилось вокруг меня все быстрее и быстрее.

– Ну что, Чарли, – сказал доктор Фелч, подойдя ко мне за столиком. Он вытянул стул и уселся прямо напротив меня. Он уже скинул тяжелый костюм Санты и свелся к белой майке, полузаправленной в красные Сантовы штаны. Липовой бороды на нем тоже давно не было. В его словах пахло алкоголем. – Ну что, Чарли, – повторил он. – Рождество.

– Да, доктор Фелч, это оно.

– Веселого Рождества, Чарли.

– Веселого Рождества, доктор Фелч. И поздравляю с уходом в отставку. Я за вас очень рад.

– Спасибо.

– Уверен, люди уходом Санта-Клауса в отставку будут разочарованы. Да и ну их к черту. Отставка – очень личное решение. И она не могла бы случиться с человеком приятнее…

– Очень душевно вы это сказали, Чарли. Но, Чарли?

– Да?

– Чарли, раз у нас теперь Рождество, вы ничего не хотите мне сказать?

– Конечно.

– Так и что это?..

– Веселого Рождества!

– Нет, не это. Это вы уже говорили. Я имею в виду, не хотите ли вы мне сказать чего-то от себя лично?

– О чем?

– Ну, о мире, в котором мы живем? О теленке, которого мы кастрировали? Ничего в таком вот духе не хотите мне сказать?

– Вы о метафоре, которую мы выдавили, как чернослив из кулька?

– Да. Каково метафорическое значение всего этого, если таковое вообще существует?

– О, еще как существует! Оно совершенно точно есть! Метафора присутствует во всем. Это истина, которую я выучил после того, как приехал сюда. Один из многих полученных мною уроков.

– Так и что это?

– Урок?

– Нет, метафора. Каково тогда метафорическое значение теленка?

– Не уверен, сэр. Вообще-то я как бы надеялся, что вы про это забудете…

– Может, я и стар, но не в маразме! Возможно, я ухожу в отставку, но я не отставной. Пока что, во всяком случае. Все происходит слишком быстро, Чарли, поэтому, думаю, мне лучше спросить у вас это прямо сейчас; иначе с учетом того, как оно все развертывается, другого случая у меня может и не быть. Так каково метафорическое значение теленка в загоне? Вернее, постойте… нет… давайте я выражусь правильно! Иными словами… если загон – наш колледж, грязь – наша пересмотренная декларация миссии, ограды – попытки умерить нашу человечность, автобус – наша коллективная судьба, водитель его безнадежно заблудился, а самостоятельный отчет, который мы состряпали, покорившись высшей власти чуждого нам органа аккредиторов-единомышленников, для кого, однако, основная движущая сила – данные… если все это правда, что есть, Чарли, теленок, чьи яйца вы съели лунной ночью у реки?..

Я рассудительно кивнул.

– Это хороший вопрос, – сказал я. – И своевременный.

– Так что это, значит, такое?

– Теленок – это вы и я.

– Я?

– Да, доктор Фелч. И я. Мы оба.

– Вместе?

– Да, сэр.

– Вы не могли бы пояснить?

– Попытаюсь. Видите ли, положение теленка в загоне, я думаю, представляет наше метафорическое восхождение как администраторов в области образования. Это кульминация нашей коллективной траектории. Вершина нашего наследия. Сколь ни преуспевали б мы… как далеко б ни взобрались на ниве управления образованием, мы никогда не станем ничем иным – останемся лишь теленком, жующим сено рядом с корытом интеллектуального просвещения. Как высоко б мы ни взбирались как люди, мы никогда не подымемся выше досок, что окружают этот загон наших сердец, подобно произвольным границам между нациями мира.

– Это не очень-то воодушевляет, Чарли.

– Нет?

– Нет, это, прямо скажем, ввергает в уныние.

– Но не обязательно должно быть так! Оно совершенно не обязано быть унылым! Если вы посмотрите на это под иным углом, оно окажется совсем не плохой штукой. Это просто необходимое зло. Потому что каким был бы мир, если б телята общинного колледжа выпрыгивали из загона всякий раз, когда их к этому тянет? Каким бы тогда это был мир?!

– Ладно. Это я понимаю. Я согласен с тем, что теленок может означать типичного администратора общинного колледжа. Что он может олицетворять тихо страдающих профессионалов. Но что же насчет самих тестикул? Они тогда что?

– Они восхитительны!

– Да, разумеется. Это утверждение истинно априори. Но метафорически – что они?

– Ну, доктор Фелч, я, честно говоря, над этим вопросом долго не думал. Давненько мне уже не доводилось. Но если бы мне пришлось высказать догадку в этом деле, я вынужден был бы сказать, что в прихотливой метафоре, которой выступает наш общинный колледж, – и батюшки-светы, до чего ж она прихотлива! – тестикулы эти, что вы подняли в пакете на застежке, – а я, сам того не ведая, употребил в пищу на следующий день, – суть остатки нашей человечности…

– Правда?

– Да.

– Это все, что осталось?

– Вполне.

– Но их было две штуки!

– А, ну да. Ну, в таком случае, возможно, они – двойственное тяготение к конфликту и примирению. Эта парочка всегда вместе, понимаете? Мы склонны воспринимать их порознь. Но нет! Они суть одно и то же. И когда отделяем одно, с ним мы отделяем и другое. И потому отделяем мы как раз то самое, что позволяет нам функционировать как живым, чувствующим, размножающимся людям. Но если эти вещи отсечь, мы никогда не познаем потомства наших деяний – наследие, что мы бы могли оставить. Наследие, что никогда не перейдет к нам от бесплодного историка. Или бездетного администратора. Или неопубликованного романиста. Нам останется лишь труси́ть и дальше к своим неведомым судьбам, а в пыли за нами будет тянуться кровавая дорожка…

Я умолк – посмотреть, как мои слова тянутся в пыли. Доктор Фелч с любопытством глядел на меня. Выхватив салфетку из-под своего пустого стакана от мартини, я сказал:

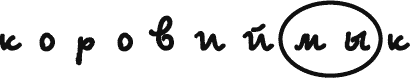

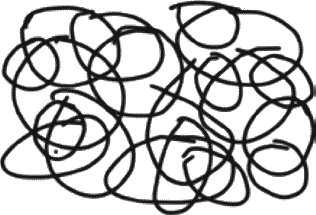

– Выглядит так… – И, нащупав в кармане под наштанниками фломастер, пылкой, однако нетвердой рукой я нарисовал вот что:

– Видите? – спросил я.

– Что вижу?

– Слияние?

– Нет, не вижу.

– Вот, взгляните еще…

И фломастером я добавил несовершенный круг жизни:

– Дошло?

– Что дошло?

– Мы!

– Мы?

– Да, мы! Видите, доктор Фелч, это и есть ключ! Все сводится к тому, как нам определять это слово. Для кого-то оно будет религией, для других – расой. Для некоторых это будет нация, страна, государственное образование – а для кого-то еще это будет их семья или район, где они живут. Или их футбольная команда. Или окрас их любимой политической партии. Или пол. Или сексуальные склонности. Или даже какая-нибудь глубокая убежденность в противостоянии Северной и Южной Дакот. И да, для тех из нас, кто работает в общинном колледже, это запросто может оказаться нашей профессиональной принадлежностью…

– Ремеслом, которым мы занимаемся?

– Точно. Человек без мы – не человек. И потому мы их производим сами. Мы вкапываем эти вешки поглубже в землю, как мраморные столбы в прерии.

– Что есть нечто неизбежное, да?

– Быть может. Вот только для того, чтобы появились какие-то мы, также должны быть и они…

– Другой?

– Изгой.

– Рыжие коровы?

– Верно.

– Что скорбно глядят на других.

– Правильно. И все ж, если посмотреть на все эти поперечные срезы человеческого опыта – на любые поводы для изобретения еще одного мы, – проступает интересная штука. Видите ли, если сама культура есть общий опыт, создающий различные пласты культуры, возникает интересный парадокс…

И тут я перевернул салфетку и принялся рисовать круги на ее обороте. Один за другим рисовал я пересекающиеся трехмерные пласты человеческого опыта, что вносят свою лепту в наши очень личные понятия мы. Круг на круг на круг на круг на круг на круг на круг. Рисовал я непреклонно. Отчаянно я рисовал. Как одержимый, я всеми силами старался выразить бесконечные круги опыта, что составляют богатую культуру общинного колледжа Коровий Мык.

– Это религия Расти… – говорил я и рисовал несовершенный круг: – А это – духовность Гуэн. – Национальность. Раса. Пол. Страстно рисовал я всевозможные совокупности одну на другой, покуда вся салфетка не превратилась в собрание расползшихся чернильных клякс. – Вот это история про темноту, которую нам, бывало, рассказывали родители, – говорил я. – …А это – место на реке, куда отцы некогда водили нас удить рыбу…

И, зарисовав всю ее целиком, я поднял эти пересекающиеся круги так, чтобы их увидел доктор Фелч:

– Вот оно! – воскликнул я.

– Где что оно?

– Круги!

– Какие еще круги?

– Пересекающиеся пласты человеческой культуры. Все они тут. До единого. И среди этих кругов, вот тут, в самой середке, где сходятся все планы, – одна-единственная крохотная точка. Видите ее?

Я ткнул в точку пальцем. Доктор Фелч сощурился, чтоб разглядеть.

– Точка эта – каждый из нас. Среди бесконечных кругов человеческого опыта, видите, каждый из нас – сама по себе культура. Каждый из нас – одиночная культура, потому что нет второго человека, у которого с нами был бы один и тот же опыт.

– Что-то одиноко у вас как-то выходит.

– Для некоторых – возможно. А вот для кого-то это – освобождение…

– Среди однородности современной жизни?

– Да.

– Крохотный оазис в засухе?

– Да. Ибо вода есть всего-навсего собрание влаги, верно?

– Верно.

– Точно так же, как человечество есть всего-навсего пестрая коллекция людей, верно?

– Верно.

– Так не суть ли мы, стало быть, – то множество «я», что составляет мы в КОРОВЬЕМ МЫКЕ? Не сами ли мы суть зеница того ока, где все смыкается, образуя мы?!

– Не знаю… а мы таковы?

– Мы таковы!

– Таковы?

– Да, доктор Фелч, мы таковы!

И тут я сложил салфетку и запихнул ее в карман ко всем остальным.

– Ладно, Чарли. Поверю вам на слово. С учетом того, как уже поздно, мне придется просто поверить вам на слово – в том, что это и впрямь секрет искупления Коровьего Мыка. Что в этом действительно содержится метафорическое значение всего.

Я кивнул.

– Но, Чарли?..

– Да, доктор Фелч?

– Где же чертова еда?!

– Какая еда? Вы про сено в колоде?

– Нет, Чарли, еда, которую вы нам всем сегодня вечером обещали. Мясо без овощей. И овощи без мяса?

– Она на подходе.

– Вся?

– Конечно. Как и со всем остальным в этом мире, тут все дело лишь во времени…

– В отличие от отставки!

– Да.

– И налогов.

– Да.

– И кончины нашего любимого учителя истории.

– Нашего чего?

– Вы не знали?

– Чего не знал?

– Простите, Чарли. Я думал, вы знаете…

– Что знаю?

– Про Уилла… это произошло некоторое время назад… в больнице, где вы его навещали… говорят, все случилось довольно мирно, тихо и во сне…

– Но как это может быть! То есть мы же только что… мы втроем только что… он только что!..

– Простите, Чарли.

– Но!!!

– Чарли!

– Да?

– Чарли, вы… вы, что ли, плачете?

– Нет, разумеется, нет. Конечно же, я не плачу. Я образовательный управленец.

– Вот, возьмите этот носовой платок…

– Но я же не плачу!

Я взял платок и высморкался.

– Я не плачу. Это просто влага, что постепенными приращениями накапливалась многие годы. Влага тысячи рек высвобождается. Влага этих…

Немного погодя доктор Фелч встал, чтобы долить себе в стакан, и я, сидя один за своим столиком, еще раз оглядел весь кафетерий. Дискотечный зеркальный шар отбрасывал кружившие отраженья по теплому залу, и в его вращавшемся свете казалось, что воедино слились все метафоры в мире. Покуда я сквозь алкоголь пялился на мир вокруг, я видел, как из всех углов кафетерия и во все мыслимые стороны летят стрелы. На столе передо мной лежал пластиковый пакетик с застежкой. На стене – флаг. А вдалеке за мокрым баром были шафранный саронг и одинокая скамья на краю вселенной. Гаультерия и эвкалипт. Верные пилюли. Усеченная симфония с ее скрипками и флейтами, тающие ледники и исполнитель на треугольнике, терпеливо стоящий где-то сбоку. Дождь. Река. Звезды. В свете кафетерия – при тусклом неоне туалетной кабинки – я видел все это, хоть и не их отдельные друг от друга образы. Свет бил мне прямо в глаза, а я видел все это смычкой, какую они собою и представляли. Одной кляксой единства, где солнце и луна прекратили друг другу противостоять, а вместе сияли на реку шафрана. Вневременной чередой влаги, текущей по руслам асфальта и ледникам алебастра к совершенному спокойствию, что и есть равноденствие.

Час уже становился поздний, и я очень устал.

Положив голову на стол, я закрыл от всего этого глаза.

* * *

{…}

Так что, стало быть, есть любовь? Что такое любовь, если не то, чем бы могла быть, и не то, чем быть не должна? Если она не то, чем была бы или ей не следует быть, или была? Если любовь не есть ни то, что она не есть, ни то, чем быть ей будет нужно? Все это, конечно, трудные вопросы, хотя еще труднее будут ответы на них. Ибо таков экзистенциальный вопрос нашего биологического вида: если любовь не то, что она не, тогда что именно она такое?На протяжении веков этим вневременным вопросом непрестанно задавались великие любовники по всему миру. Его изучали великолепнейшие философы и эмпирики на протяжении многих эпох. Чтобы разрешить его загадку, ставили эксперименты, разрабатывали математические модели. Предлагали исследования и писали отчеты. И со временем измеримые итоги всего этого вопрошанья постепенно просочились к выдающимся мужчинам и женщинам, которые преподают в наших общинных колледжах.Среди благородных представлений мира, вероятно, нет ни одного другого, что вызывало бы больше благоговения и споров. Больше конфликтов и презренья. Для некоторых любовь неизмерима, а для кого-то – невыразима. Для молодежи это страсть, а для людей опытных – любовь. Для виноватых – прощение. Для обреченных – милость. Для учащегося – образование, а вот для учителя – юность. Любовь во всех обличьях своих – надежда и сострадание, покаяние и радость. Это скорбь и боль. Это печаль и стыд. И теплота. И зависть. И нежность. И томленье.Однако действительно ли все это – она? И если так, она ли это все во всей целокупности? И вправду ли она – в той же мере мимолетная буря, в какой и длительная и последовательная засуха? Солнцестоянье ли она глубочайшей зимы или же солнцестоянье вершины лета? Исходящий пáром поднос мяс? Или прохладнейшая овощная нарезка? Нескончаемая ли это ночная трасса? Река в лунном свете? Кровавый восход? Солнце ли это в сумерках? Легкое касанье бедер? Молчанье ли это, что превыше слов? Или слов больше, чем молчанья? Неловкое объятье? Кивок? Легкая ласка? Крякающие утки? Совокупляющиеся предки? Бессловесность? Интуитивная прозорливость? Или торжествующая эрекция быка в полусумраке? Ощущенье асфальта у вас на коже? Стрела, минующая в полете? Это музыка, поэзия или математика? Сама ли любовь – великий поток человечества с незапамятных времен через века к переполненным кафетериям, конторам и классам наших дней? Любовь ли фертильная телка? Она вообще – хоть сколько-нибудь из перечисленного? Да и вообще хоть что-то из всего этого?Еще как!{…}

* * *

Когда я поднял голову, в кафетерии было пусто и темно. Вдали слышался звук льдогенератора. Надо мной стояла Бесси.

– Проснись, Чарли! – говорила она. – Все кончено.

– Что кончено?

– Вечеринка. Она закончилась. Все разошлись. Тут остались только ты и я. И еще женщина, которая пылесосит пол.

– Но еда же на подходе!

– Нет, не на подходе.

– На подходе! Я так тщательно все спланировал. Еда будет здесь с минуты на минуту!..

Оторвав голову от стола, я ощутил, что мир вокруг меня вращается. В окна потоками лился свет. По виску у меня стекла струйка крови и засохла на щеке.

– А сколько вообще времени сейчас?

– Почти два!

– Два?

– Да, два.

– Ночи или дня?

– Дня, Чарли. Сейчас два часа пополудни – суббота – и все уже дома, приходят в себя после вчерашнего празднования.

– Ты это в каком смысле? Где все мои коллеги? Почему они не дождались еды? Что случилось с вечеринкой, на планирование которой я потратил столько времени?

– Даже не спрашивай.

Бесси промокнула мне висок влажной салфеткой.

– Вот, подержи… – сказала она.

Я подержал салфетку.

– Но отчего ж не спрашивать?! И почему у меня идет кровь? И где все?

– Ты не помнишь?

– Нет…

– Ничего?

– Нет.

– Так ты не помнишь, что случилось после того, как ты вчера ночью пришел в себя после сна?

– Какого сна?

– Ты разве не помнишь, как заснул за столом?

– Не очень. То есть – ну, может, отчасти.

– В общем, именно это и произошло. Ты заснул за столиком вон там… а потом Тимми тебя разбудил сказать, что все уходят…

– Разбудил меня?

– Да, Тимми попробовал тебя убедить пойти домой. Но ты ни в какую. «Нет! – вопил ты ему. – Эта вечеринка еще не кончена! Она не кончится, пока не прибудет еда! Не давайте никому расходиться! Наша вечеринка не может кончиться, пока я не стану чем-то целиком!..»

– Я так говорил?

– Нет – ты так ОРАЛ! А потом подбежал к двери с бейсбольной битой и попытался никого не выпускать. С битой в руке ты стоял перед дверью и мешал всем пройти.

– Правда?

– Да. Но Тимми вырвал биту у тебя из рук. Он же в средней школе играл распасовщиком, помнишь? Тимми вырвал у тебя биту, и вот тут все стало действительно скверно. Все стало скверно потому, что как только Тимми вырвал у тебя биту, ты…

* * *

…Как только Тимми вырывал у меня биту, я сунул руку в кобуру за пистолетом Этел.

– Смотрите, – сказал я собиравшейся вокруг меня толпе. – Я знаю, о чем вы все думаете. Вы оглядываете этот огромный кафетерий и думаете, что раз тут нет еды, еды тут сегодня ночью и не будет. Это, говорю я вам, ложное рассуждение. Оно ошибочно. Лишь потому, что на Разъезд Коровий Мык сейчас не падает дождь, это вовсе не значит, что дождь никогда больше не пойдет. И лишь из-за того, что что солнце еще не встало над новым днем, вовсе не значит, что солнце никогда больше не поднимется. Вообще-то всё ровно наоборот. Солнце встанет! Придет день, когда на котловину долины Дьява прольется дождь. И еда, которую я заказал, прибудет сюда, как обещано, к одиннадцати часам…

– Но уже третий час! – выкрикнул кто-то.

– …Очень легко могу это допустить. Но что есть временна́я штука, вроде времени, когда вы – среди того, что в мире непреходяще? Вроде любви. И тьмы. И звуков экстаза, доносящихся из-за стены? Важно ведь во что-то верить. Во что-то ощутимое и легко схватываемое… – я вынул пистолет из кобуры, – нечто тяжелое в руке и довольно холодное на ощупь. В жизни, видите ли, существует вневременное с этой стороны помещения и то, что приходит и уходит, – с другой. То, что превыше слов, и то, что попросту воспроизводимо. Идеи, превосходящие наше понимание, и то, что безнаказанно можно цитировать в самостоятельном отчете. С начала времен существовал выбор, делать который было безопасно и оправданно, – и такой, что заводит нас в места поглубже и потемнее, куда не добивает никакое солнце… – тут я снял пистолет с предохранителя, – и где не сияет никакой свет. Но если не обращать на подобное пристального внимания, оно может ускользнуть от нас очень легко. Например, взгляните вот на этот зеркальный шар… – Я показал на него пистолетом; зазвучал шквал ахов и визгов. – Вон там дискотечный шар, представляющий собой иную разновидность света. Вращается он так же быстро, как сам мир, – и, как сам мир, отбрасывает на всех нас миллион кусочков света. Это красиво, спору нет. И воодушевляет. Он сияет и будоражит, да. Но будет ли он длиться вечно? БУДЕТ??!!..

– Мы не знаем, Чарли! Мы не знаем, каким должен быть ответ на ваш вопрос. Но вы б пистолет этот опустили, а? Положили б его на ковер прямо вон там, чтобы никого не поранить?..

– Ну так я сообщу вам ответ. Ответ на мой вопрос таков: нет! Нет, вечно он не продлится! Он не продлится вечно – точно так же, как не длилось вечно ранчо «Коровий Мык». И мои отношения с Бесси не длились вечно. И не продлился вечно Уилл Смиткоут. Вон тот зеркальный шар не продлится вечно точно так же, как вы или я не сможем продлиться дольше, чем нам суждено продлиться, – точно так же, как мое пребывание в этом колледже наверняка не продлится дольше растворения мира вокруг меня. Все это, как видите, приходит и уходит. И все же мы это любим так, будто оно наше…

Я направил пистолет на дискотечный шар. Раздался еще один шквал ахов и визга.

– …Иногда мы придаем столько ценности вещам, вроде этого шара над нами, что теряем из виду поистине значимые вещи в жизни. Мы так сосредоточиваемся на том, чтобы удерживать в прорези прицела мишени помельче… – тут я навел прицел пистолета на середину вращавшегося шара, – что упускаем более важное, что есть в этом мире. Людей, которые нас любят. Дружбы, что проходят мимо нас. Все они приходят и проходят, а мы изумленно пялимся на эти слепящие штуки, что сияют, искрятся и вращаются…

Я взвел курок пистолета.

– Пистолет, Чарли!

Сощурив глаз, чтобы шар уравновесился в прицеле, я сказал:

– …Но почему? Почему? Я вас спрашиваю. Знаете, мне говорили, что у всего на свете есть цель. Что все имеет значение. Или должно его иметь. И потому этот зеркальный шар тут – со смыслом, верно? Как и шерифский костюм, что сейчас на мне. Как и пистолет, который я сейчас держу в своей дрожащей руке… Если хочешь быть чем-то целиком, говорят, время от времени нужно жать на спуск…

Я покачал головой.

– …Но зачем? Вот сейчас я навел прицел на этот дискотечный шар. Просто чуть дерну пальцем – и он уйдет в анналы истории. Такова хрупкость вещей в этом мире. Но чего ради мне предаваться этому целиком? Почему я непременно должен быть либо мясом, либо овощами? С чего должен быть или дылдой, или коротышкой! Логичным или интуитивным? Бесконечно сложным или бесконечно простым? Почему обязан я стремиться утверждать без колебаний, что я – то или я – это? И что я – то или это целиком? Что моя геометрия – евклидова или неевклидова? Почему мое наследие обязано сводиться либо ко мне, либо к этому вращающемуся шару?

– Положите пистолет, Чарли!

– …Видите ли, я тут для того, чтобы сказать: допустимо быть чем-то целиком и при этом вовсе не быть тем, другим. Ровно так же, как Средний Запад – это не запад и не восток, а занимает свое собственное место на карте. Так же, как центристский судья Верховного суда – и да, такие время от времени попадаются! – ни лев, ни прав, а придает миру столько же ценности, отдавая свой решающий голос в пользу умеренности. Так же, как равноденствие – ни главным образом день и ни главным образом ночь… а просто свое особенное время года. Все это – то, что оно есть. И каждое – то, что есть… целиком!

– Чарли, положи пистолет! Прошу тебя!

– …Знаете, было время, когда меня тянуло несколько ближе к краям спектра. К солнцестоянию, быть может. Или доказанной теореме. Я тщился сделать так, чтобы меня вела за собой диаметральная противоположность. Быть bos indicus среди bos taurus… или bos taurus среди bos indicus. Но те дни давно уж миновали. Они ушли в историю, и теперь меня устраивает быть собственной противоположностью. Ровно так же, как весеннее равноденствие противоположно осеннему. Как сегодня, двадцатое марта, – точная противоположность и летнему, и зимнему солнцестояниям. Как парадокс противоположен самому себе. Все это так же противоположно, как этот зеркальный шар, болтающийся под потолком, – точная противоположность солнцу, которое всего через несколько кратких часов наверняка принесет с собой новый день…

– Жмите на спуск, Чарли! – сказала Этел.

– Что? – сказал я.

– Чарли, пора. Жмите на спуск…

– Вы абсолютно правы, – сказал я. – Спасибо, что прошептали мне на ухо этот совет. Уже очень поздно, поэтому мне самое время стать чем-то целиком.

И вот так, невзирая на ахи преподавателей и сотрудников в кафетерии, я отпустил курок и защелкнул предохранитель. Так и не выстрелив, я отвел глаза от зеркального шара.

Кротко я положил пистолет на пол.

* * *

Тут Бесси покачала головой:

– Вот только, ну, вовсе нет.

– Не положил?

– Не-а. Стоя в одиночестве в переполненном кафетерии, ты был сам не свой, Чарли. Казалось, ты одержим какой-то мыслью. Или звуком. Быть может – гласом вечности. Или обещаньем покончить со временем. А может, на самом деле это Этел Ньютаун тебе на ухо нашептала, чтоб ты нажал на спуск…

Бесси умолкла и притиснула салфетку потуже к моему лбу.

– …Но как бы там ни было, – сказала она, – ты это действительно сделал. На сей раз ты нажал на спуск – целиком.

Назад: Ночь

Дальше: Резюме экспертного отчета