Книга: Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира

Назад: Гонка за пряностями

Дальше: Глава 2. Наука

Срединное государство

Цивилизации – сложные явления. Столетиями они могут процветать, а после внезапно обратиться в прах.

Династия Мин воцарилась в Китае в 1368 году. Военачальник Чжу Юаньчжан, ставший императором, сделал девизом своего правления “Разлив воинственности” (Хунъу). Почти три следующих столетия, как мы видели, Китай почти во всех отношениях превосходил остальные цивилизации, а в середине xvii века эта сложная система пошла вразнос. Конечно, не следует переоценивать прежнюю стабильность. Чжу-ди (Юнлэ) наследовал своему отцу Чжу Юаньчжану только после гражданской войны и свержения законного правителя – своего племянника. Но кризис середины xvii века, бесспорно, оказался разрушительнее. Политическую борьбу усугубил налогово-бюджетный кризис, поскольку снижавшаяся покупательная способность серебра обесценивала сборы. Непогода, голод и эпидемии сделали страну беззащитной перед восстаниями и иноземными вторжениями. В 1644 году Пекин взяли повстанцы во главе с Ли Цзычэном. Чжу Юцзянь, последний минский император (девиз правления – Чунчжень), не вынеся позора, повесился. Драматический переход от конфуцианской гармонии к анархии занял немногим более десятилетия.

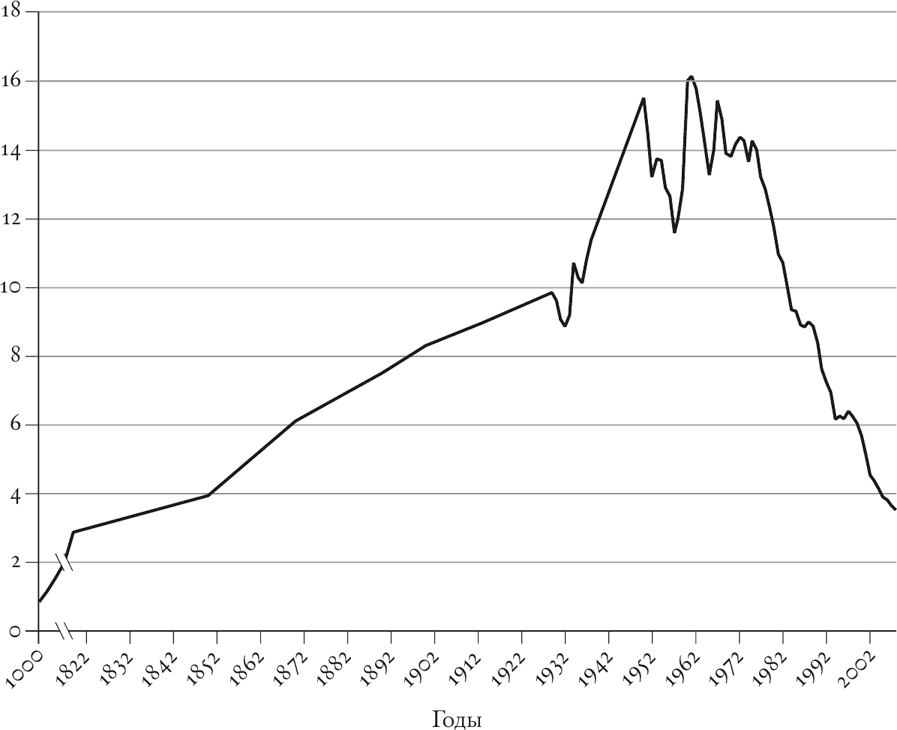

Великобритания и Китай: соотношение ВВП на душу населения, 1000–2008 гг.

Итоги правления династии оказались катастрофическими. В 1580–1650 годах население Китая сократилось на 35–40 %. Замкнутость обернулась западней, особенно для такого сложного общества, как китайское. Оно достигло равновесия – впечатляющего, но хрупкого. Сельское хозяйство могло прокормить на удивление много людей, но лишь при крайне статичном общественном устройстве, которое буквально перестало воспринимать что-либо новое. Это была своего рода ловушка. Когда что-то пошло не так, ловушка захлопнулась: для выхода из кризиса не нашлось ресурсов. Правда, во многих трудах империя Мин предстает процветающим государством с оживленной внутренней торговлей и рынком предметов роскоши. Однако недавние исследования китайских ученых показывают, что в эпоху Мин доход на душу населения не рос, а основной капитал таял. Напротив, в Англии, население которой в конце xvii века росло, заморская экспансия сыграла важнейшую роль в выводе страны из мальтузианской ловушки. Благодаря трансатлантической торговле появились новые продукты питания, например картофель и сахар (1 акр [0,405 га] посадок сахарной свеклы дает столько же калорий, сколько 12 акров пшеничного поля), а также изобилие трески и сельди. Колонизация избавляла страну от избыточного населения. В результате с течением времени увеличивались производительность, доходы, потребление пищи и даже средний рост людей.

Сравним англичан с японцами, живущими на островах, расположенных на примерно таком же расстоянии от побережья Евразии. В то время как англичане упорно стремились к расширению своего влияния (“англобализация”), японцы после 1640 года, при сёгунах Токугава, взяли противоположный курс, на самоизоляцию (сакоку, буквально “страна на цепи”). Поскольку все контакты с внешним миром были запрещены, Япония не сумела воспользоваться выгодами, которые несли быстро развивавшаяся мировая торговля и миграция. Результаты самоизоляции поразительны. К концу xviii века более 28 % рациона английского крестьянина составляла продукция животноводства, в то время как рацион японских крестьян на 95 % состоял из злаков, главным образом риса. Это объясняет различие в росте англичан и японцев, проявившееся после 1600 года. Средний рост английских преступников в xviii веке составлял 170,2 см, а японских воинов – 158,8 см. Так что когда Восток и Запад встретились, они не сумели посмотреть друг другу прямо в глаза.

Задолго до Промышленной революции небольшая Англия выигрывала в сравнении с великими цивилизациями Востока благодаря торговле и колонизации. Отказ Китая и Японии от внешней торговли и курс на интенсификацию разведения риса привели к тому, что с ростом населения доходы упали. То же произошло с питанием, средним ростом и производительностью. Когда случался неурожай или хрупкому сельскому хозяйству что-либо угрожало, результаты были катастрофическими. Англичане оказались удачливее и в выборе наркотиков. Привыкшие к алкоголю островитяне в xvii веке получили встряску от американского табака, арабского кофе и китайского чая. Кофейня служила отчасти фондовой биржей, отчасти кафе, отчасти чатом. Китайцы же закончили летаргией опиумных притонов, причем их трубки наполняла Британская Ост-Индская компания.

Не все европейцы, подобно Адаму Смиту, замечали застой китайского государства. В 1697 году Лейбниц заявил, что желал бы над своей дверью иметь вывеску: “Справочное бюро китайских знаний”, а в книге “Последние новости из Китая” предложил, чтобы “к нам присылали китайских миссионеров, которые объясняли бы замысел и практику ‘естественной теологии’, как мы посылаем миссионеров к ним, чтобы наставить в богооткровенном учении”. “Не нужно превозносить китайцев, – писал французский философ Вольтер в 1764 году, – чтобы признать… их империя поистине лучшая из тех, которые когда-либо видел мир”. Два года спустя физиократ Франсуа Кенэ издал труд “Китайский деспотизм”, в котором восхвалял примат сельского хозяйства в экономической политике Китая.

Те же из англичан, которые сильнее интересовались торговлей и промышленностью и менее охотно прибегали к идеализации Китая как способу завуалированной критики собственного правительства, признавали, что китайское общество находится в состоянии застоя. В 1793 году посольство во главе с будущим графом Джорджем Макартни (Макартнеем) отправилось к императору Цяньлуну, чтобы попытаться убедить его открыть Китай для внешней торговли. Хотя Макартни принципиально отказался выполнять коутоу, он преподнес Цянь-луну достойные дары: планетарий немецкой работы и, “вероятно, самую большую и совершеннейшую линзу, когда-либо изготовленную”, а также телескопы, теодолиты, помпы, “электрические машины” и “огромное устройство, предназначенное для того, чтобы объяснять и демонстрировать принципы науки”. Дряхлого императора (Цяньлуну было за 80 лет) и его приближенных это не слишком впечатлило:

Теперь стало ясно, что вкус [к наукам], если он когда-либо у них имелся, совершенно утрачен… [Все] … утрачено и потеряно невежественными китайцами… которые, как говорят, тотчас после отъезда посланника свалили все в чуланы Юань-минъюаня [Старого Летнего дворца]. Не больший успех имели образцы изящества и ремесел, отборнейшие британские изделия. Единственным чувством, которое, по-видимому, пробудилось в душах придворных при созерцании этих предметов, была подозрительность… Такое поведение, вероятно, можно объяснить своего рода государственной политикой, препятствующей введению новшеств.

Китайский правитель передал королю Георгу III высокомерное письмо: “Мы имеем абсолютно все. Я не придаю цены странным или хитро сделанным предметам и не нуждаюсь в изделиях вашей страны”.

Провал Макартни символизирует начавшееся около 1500 года смещение центра силы с Востока к Западу. Срединное государство, некогда колыбель изобретений, превратилось в посредственную страну, враждебно настроенную к иноземным новинкам. Часы – гениальное китайское изобретение – вернулись на родину в усовершенствованном европейцами виде, снабженные гораздо более точным механизмом с пружинами и шестеренками. В Запретном городе есть зал, где выставлена обширная императорская коллекция часов. В отличие от Цяньлуна, пренебрегавшего техникой, его предшественники одержимо собирали часы, и почти все они были изготовлены в Европе либо жившими в Китае европейцами.

Запад показал свою силу в июне 1842 года, когда в ответ на уничтожение запасов опиума рьяным китайским чиновником английские корабли дошли по Янцзы до Великого канала. Китай был вынужден уплатить контрибуцию в 21 миллион серебряных долларов, открыть для британской торговли 5 портов и уступить остров Гонконг. Своего рода ирония (и вместе с тем закономерность) заключалась в том, что переговоры, приведшие к подписанию первого из неравноправных договоров Китая, шли в нанкинском храме, посвященном адмиралу Чжэн Хэ и благоволившей ему богине Тяньфэй, покровительнице мореплавателей.

Сейчас в Китае снова строят суда: огромные, способные плавать вокруг земного шара. Они уходят в плавание нагруженные китайскими товарами и возвращаются с сырьем, необходимым ненасытной экономике. В июне 2010 года я посетил самую большую верфь Шанхая и был поражен невероятным размером судов на стапелях. Это зрелище заставило померкнуть воспоминания моего детства о доках Глазго. Фабрики Вэньчжоу дают сотни тысяч костюмов и миллионы пластмассовых ручек. Воды Янцзы бороздят бесчисленные баржи, доверху нагруженные углем, цементом и рудой. Конкуренция, компании, рынки, торговля – от всего этого Китай когда-то отвернулся. Теперь все иначе. Чжэн Хэ, воплощение китайского экспансионизма, снова кумир Китая. Дэн Сяопин, величайший реформатор постмаоистской эпохи, однажды заявил:

Ни одна страна не может развиваться, закрывшись ото всех, не поддерживая международные связи, не привлекая передовой опыт развитых стран, а также достижения передовой науки и техники и иностранный капитал. Мы, как и наши предки, испытали этот горький опыт. В начале эпохи Мин, при Чэн-цзу, когда Чжэн Хэ бороздил Западный океан, наша страна была открыта. После смерти Чжу-ди династия пришла в упадок. В Китай пришли завоеватели. С середины эпохи Мин до Опиумных войн, за 300 лет изоляции, Китай обнищал, отстал в развитии и погряз в темноте и невежестве. О самоизоляции не может быть и речи.

Это вполне правдоподобная интерпретация истории (и замечательно близкая к Адаму Смиту). Если бы 30 лет назад вы сказали, что через полвека крупнейшей экономикой станет китайская, от вас просто отмахнулись бы. Если бы в 1420 году кто-либо заявил, что Западная Европа станет производить товаров больше, чем вся Азия, а через 500 лет средний англичанин будет в 9 раз богаче среднего китайца, его тоже сочли бы фантазером.

Назад: Гонка за пряностями

Дальше: Глава 2. Наука