Книга: Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира

Назад: Глава 4. Медицина

Дальше: Джаггернауты войны

Пророчество Берка

С середины XIX до середины XX века Запад правил миром. То была эпоха не только империй, но и империализма – экспансионистской идеологии, оправдывавшей формальное и неформальное господство над незападными народами с эгоистическими и альтруистическими целями. Империя означала “жизненное пространство” для избыточного населения метрополии; защищенные от держав-конкурентов экспортные рынки; более прибыльные, чем в метрополии, инвестиции. У империи мог быть и политический смысл: в индустриальном обществе она сублимировала социальную рознь в ура-патриотизм или умиротворяла, путем уступок, могущественные группы. Кроме того, империя означала распространение цивилизации – комплекса институтов явно западного происхождения: рыночной экономики, научной революции, связки “частная собственность – представительное правление”. Наконец, она подразумевала распространение христианства: для строительства империи миссионеры нужны были почти в той же степени, как купцы и военные (см. главу 6).

Крупнейшей колониальной империей, безусловно, была Британская. Огромная часть карты мира (от арктического острова Элсмир до душного Джорджтауна, столицы Британской Гвианы, и Земли Грейама в Антарктиде; от устья Нила до озера Виктория, от Замбези до мыса Доброй Надежды; от Персидского до Бенгальского залива, Бирмы и Борнео; от Сингапура до Сиднея) имела тот же ярко-розовый оттенок, какой приобретает под тропическим солнцем кожа шотландца. В канун Первой мировой войны Британская империя занимала примерно четверть земной суши и контролировала примерно такую же долю населения планеты. Она почти монопольно распоряжалась морскими путями и международной телеграфной сетью.

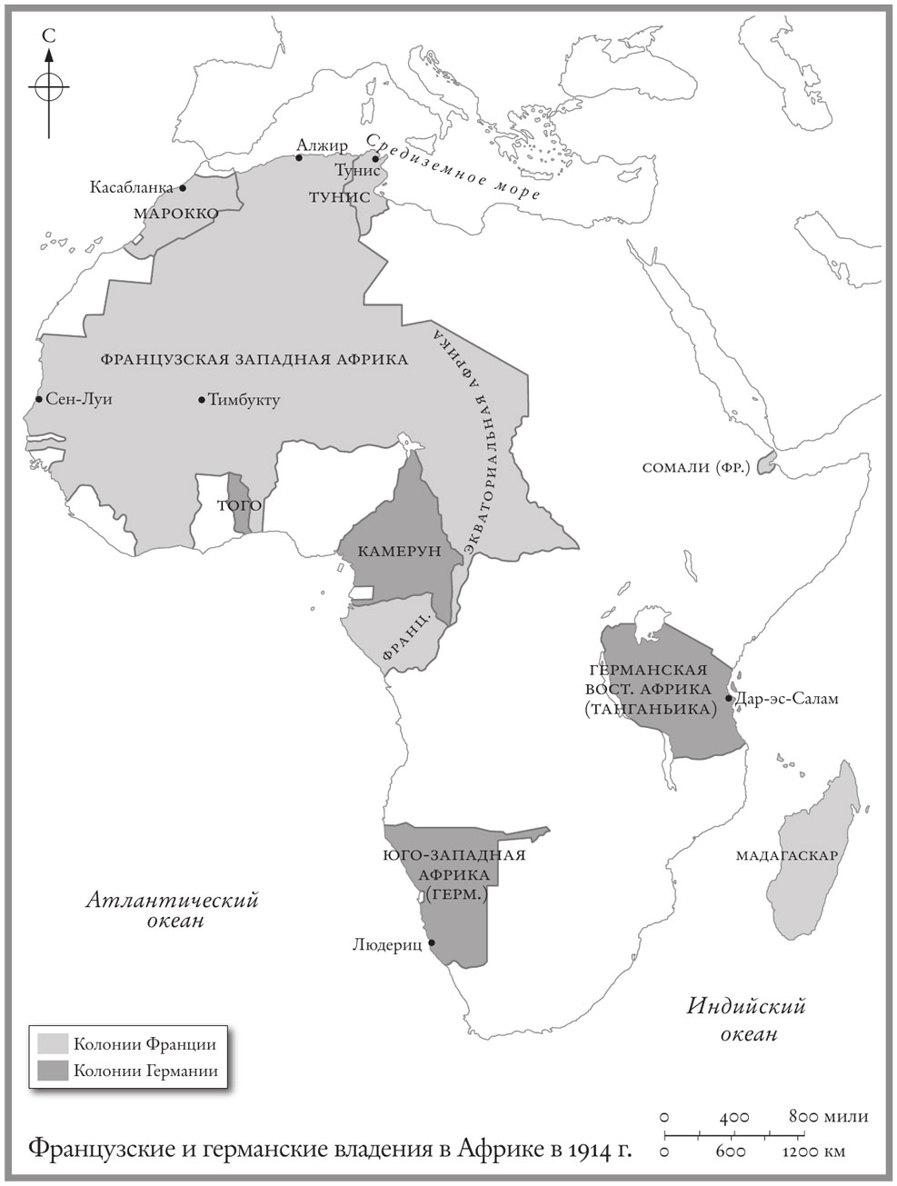

Конечно, Великобритания была не единственной империалистической державой. Несмотря на ужасные потери, понесенные во время революционных и наполеоновских войн, французы спустя уже 15 лет после Ватерлоо вернулись к экспансии. Французская империя, прибавившая к своим прежним “сахарным островам” Реюньону, Гваделупе и Мартинике, факториям, вроде Сен-Луи и Горэ, владения в Северной, Западной и Центральной Африке, а также в Индийском океане, Индокитае и Полинезии, к 1913 году занимала чуть менее 9 % суши. Бельгийцы, немцы и итальянцы также приобрели заморские колонии. Португальцы и испанцы сумели удержать значительную долю прежних своих владений. Тем временем русские расширяли сухопутную империю на Кавказе, в Сибири и Средней Азии. Приобретали земли и австрийцы. После 1866 года, когда Пруссия устранила австрийское влияние на Германию, Габсбурги обратили взгляд на Балканы. Даже бывшие колонии сами становились колонизаторами: США захватили Пуэрто-Рико и Филиппины, а также Гавайские и ряд меньших тихоокеанских островов.

В 1913 году западные империи властвовали над миром. Одиннадцать метрополий, занимающих 10 % земной суши, распоряжались более чем ее половиной. Около 57 % населения планеты жило в империях, на которые приходилось около % валового мирового продукта. Даже в то время политика этих государств вызывала жестокую критику. Слово “империализм” стало ругательством, популярным и у националистов, и у либералов, и у социалистов. Критиков очень веселили заявления, будто империи экспортируют цивилизацию. Махатма Ганди на вопрос, что он думает о западной цивилизации, остроумно ответил, что это была бы неплохая мысль. В книге “Хинд сварадж, или Индийское самоуправление” (1908) он зашел настолько далеко, что назвал западную цивилизацию “болезнью” и “проклятием”. Марк Твен, главный антиимпериалист Америки, предпочитал инвективам иронию. В 1897 году он писал: “Тех, кто верит, что странный продукт, именуемый французской цивилизацией, может улучшить цивилизацию Новой Гвинеи и т. п., совершенно удовлетворит захват Мадагаскара и привнесение французской цивилизации туда”. Владимир Ленин не без иронии назвал империализм “высшей стадией капитализма”, продуктом монополистических банков, ведущих “борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за ‘сферы влияния’ – то есть сферы выгодных сделок, концессий, монополистических прибылей и пр.”. Он счел империализм “паразитическим”, “загнивающим” и “умирающим капитализмом”. Эти представления эпохи империи многие разделяют и сейчас. Более того, в западных школах и колледжах почти безраздельно господствует мнение, что империализм есть первопричина почти всех проблем, от ближневосточного конфликта до нищеты в Африке южнее Сахары (отличное алиби для алчных диктаторов вроде Роберта Мугабе).

Однако постепенно становится все труднее винить колониализм в нынешнем плачевном положении “нижнего миллиарда” населения планеты. Для экономического развития Африки имелись (и остаются) серьезные экологические и географические препятствия. Независимые правители (за немногими исключениями) ведут себя не лучше колониальных властей (большинство – гораздо хуже). А нынешняя, совершенно отличная от колониальной, “цивилизаторская миссия”, которую несут правительственные и неправительственные гуманитарные организации, приносит явно меньшие плоды, чем планировалось, несмотря на передачу огромных сумм в виде помощи. Несмотря на усилия экономистов из “Лиги плюща” и ирландских рок-звезд, Африка в семье континентов остается Золушкой и пробавляется либо подачками Запада, либо продажей сырья. Заметны, конечно, и слабые признаки перемен к лучшему, например влияние дешевой сотовой связи, которая, кроме прочего, впервые в истории дала африканцам возможность пользоваться эффективными и недорогими банковскими услугами. Также существует реальная возможность сделать чистую воду доступнее. Тем не менее, препятствия для экономического развития по-прежнему огромны – не в последнюю очередь это предельно низкое качество государственного управления во множестве африканских государств. Его символизирует, на мой взгляд, гигантский монумент в Дакаре (этот чудовищный образец соцреализма изображает пару сенегальцев и был создан в КНДР). Приход в Африку Китая как главного инвестора ничуть не помогает решению этой проблемы. Китайцы рады обменять инвестиции в инфраструктуру на доступ к минеральному богатству Африки независимо от того, имеют ли они при этом дело с военными-диктаторами, развращенными клептократами, впавшими в маразм единовластными правителями (или всем этим разом). Когда западные государства и неправительственные организации начинают ставить условием помощи перемены в государственном управлении, им переходит дорогу возрождающаяся Китайская империя.

Африке все это не в новинку: и альтруизм иностранцев, и эксплуатация. В XIX веке европейцы ехали сюда по разным причинам: одни за деньгами, другие за славой. Одни вкладывали в Африку капитал, другие грабили ее. Одни стремились преобразить аборигенов, другие желали сами пустить здесь корни. Почти все пришельцы (и нынешние гуманитарные организации тоже), однако, соглашались в том, что достижения западной цивилизации могут – и должны – пригодиться на “темном континенте”. Прежде чем заклеймить западные империи, следует осознать, что у их притязаний на “цивилизаторскую миссию” были немалые основания.

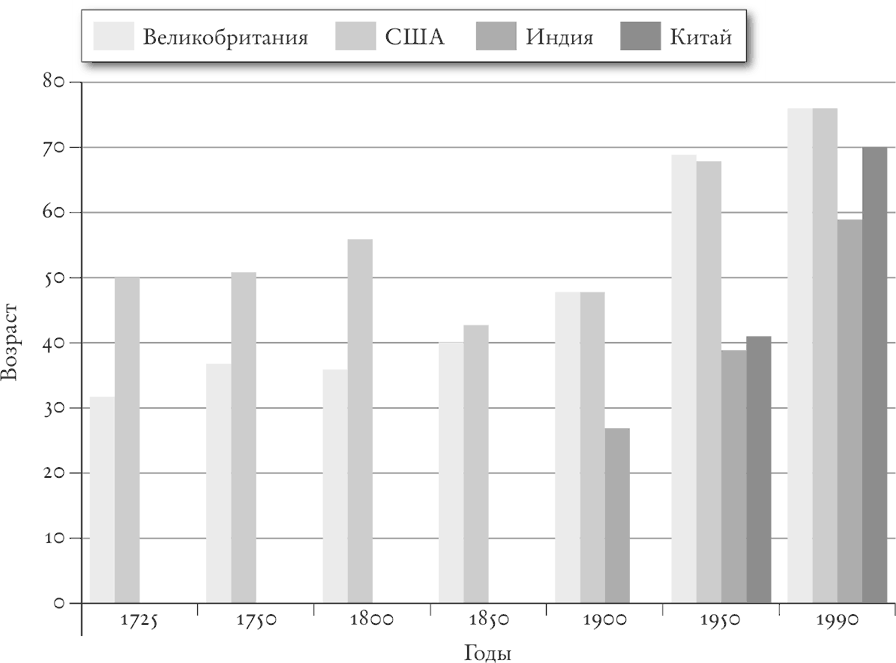

Возьмем, например, замечательное “приложение-убийцу”, которое удвоило срок человеческой жизни: современную медицину. Праведник и аскет Ганди питал презрение к “армии врачей”. В своем интервью (Лондон, 1931) он назвал “победу над болезнями” одним из чисто “материальных” критериев, по которым западная цивилизация оценивает прогресс. Однако нетрудно предугадать выбор миллионов между духовной чистотой и сохранением жизни. Средняя продолжительность предстоящей жизни около 1800 года составляла всего 28,5 года. В 2001 году она достигла 66,6 года, причем этот рост отмечен не только в метрополиях. Историкам, намеренно смешивающим голод и гражданские войны с геноцидом и гулагами в стремлении приравнять колониальных администраторов к нацистам или сталинистам, стоило бы вспомнить об измеримом влиянии западной медицины на продолжительность жизни в колониальную и постколониальную эпоху.

Можно точно определить время, когда начался устойчивый рост продолжительности жизни. В Западной Европе это произошло в период с 70-х годов xviii века до 90-х годов XIX века (началось с Дании, закончилось Испанией). В Европе в канун Первой мировой войны благодаря здравоохранению и гигиене практически покончили с тифом и холерой, а дифтерию и столбняк обуздали с помощью прививок. Согласно ДАННЫМ о 23 современных азиатских странах, здесь “переход к здоровью” (за единственным исключением) свершился в 90-х годах XIX века – 50-х годах XX века, а в 43 странах Африки (имеются два исключения) – в 20–50-х годах XX века.

Средняя продолжительность предстоящей жизни в Англии, США, Индии и Китае, 1725–1990 гг.

Таким образом, продолжительность жизни населения почти всей Азии и Африки начала расти еще до прекращения европейского колониального владычества. Заметим, что после обретения африканскими странами независимости темп роста продолжительности жизни снизился, особенно из-за эпидемии СПИДа (но не только по этой причине). Заслуживают упоминания и очень скромные успехи латиноамериканских государств, получивших независимость еще в начале XIX века. Поразительно, что продолжительность жизни начала увеличиваться еще до открытия антибиотиков (не в последнюю очередь стрептомицина как лекарства от туберкулеза), инсектицида ДДТ и различных вакцин (кроме полученных в имперскую эпоху простых сывороток против оспы и желтой лихорадки). Факты указывают на устойчивый прогресс: снизилась смертность от “болезней грязных рук”, малярии, даже туберкулеза.

Я говорю об опыте одной английской колонии, Ямайки. То же, вероятно, происходило и в других колониях – на Цейлоне, в Египте, Кении, Родезии, на Тринидаде и в Уганде, где примерно в то же время отмечена сходная тенденция. Далее мы увидим, что это верно и для французских колоний. Западные ученые и администраторы прилагали серьезные усилия для изучения опасных африканских болезней. А вот после развала колониальной системы такие шаги уже не предпринимались. Джордж Бернард Шоу дал прекрасный ответ Ганди:

В прошлом веке цивилизация устранила благотворные условия для бактериальной лихорадки. Сыпной тиф, некогда повсеместно встречавшийся, исчез, а чуму и холеру остановили на наших границах санитарные кордоны… Мы лучше, нежели прежде, понимаем опасность инфекции и знаем способы ее избежать… В наши дни жизнь больных чахоткой очень осложняет то, что мы зачастую относимся к ним как к прокаженным… Но боязнь инфекции (хотя бы и распространяемая теми врачами, которые утверждают, что единственный действительно научный подход к больному лихорадкой заключается в том, чтобы сбросить его в ближайшую канаву и поливать с безопасного расстояния карболкой, пока тот не будет готов к кремации на месте) привела к большей осмотрительности и чистоплотности. Результат – череда побед над болезнями.

Плодами этих побед пользовались не только империалисты, но и жители колоний.

Конечно, и у медицины конца XIX – начала XX века была оборотная сторона. Шла не только борьба с болезнетворными микробами, но и псевдонаучная борьба с иллюзорной угрозой расового вырождения. А начавшаяся в 1914 году война западных империй, объявленная “великой войной за цивилизацию”, показала, что самым “темным” континентом была отнюдь не Африка.

О стремлении нести цивилизацию объявляло большинство империй, однако не многие колонизаторы рассуждали о “цивилизаторской миссии” охотнее французов. Чтобы понять, почему, необходимо оценить глубокое отличие Французской революции от Войны за независимость США. Первым это различие уловил Эдмунд Берк, депутат английского парламента от вигов и великий политический мыслитель. Он был родом из Пейла – протестантских поселений в Южной Ирландии. Берк, явно приняв аргументы американских колонистов против налогообложения без представительства, приветствовал Войну за независимость США и верно указал, что меры лорда Норта лишь усугубили первоначальный налоговый кризис в Массачусетсе. Реакция Берка на революционные события во Франции оказалась диаметрально противоположной. В “Размышлениях о революции во Франции” он отметил: “Должен ли я всерьез поздравлять безумца, который бежал из-под защиты сумасшедшего дома и благотворного мрака своей палаты только потому, что он вновь получил возможность пользоваться светом и свободой? Должен ли я поздравлять убийцу или разбойника с большой дороги, разбившего оковы тюрьмы, с обретением им своих естественных прав?” Берк удивительно рано угадал разрушительный характер революции: приведенные слова были опубликованы еще 1 ноября 1790 года.

Политическая цепная реакция, начавшаяся в 1789 году, стала результатом хронического налогово-бюджетного кризиса, обострившегося из-за вмешательства французов в Войну за независимость США. Со времен краха Миссисипской компании (1719–1720) французы сильно отстали от англичан. Во Франции не было центрального (эмиссионного) банка и ликвидного рынка облигаций, на котором обращались бы государственные долговые обязательства. Сбор большей части налогов был отдан частным лицам. Вместо облигаций французская корона продавала должности – и плодила паразитов. Ряд способных министров – Шарль де Калонн, Ломени де Бриенн и Жак Неккер – безуспешно пытался реформировать эту систему. Простым выходом из положения для Людовика XVI был бы отказ заплатить по долгам монархии, поразительно разнообразным по форме и почти вдвое превышавшим по объему выплаты английского правительства по облигациям. Вместо этого король стремился к согласию. Ассамблеи нотаблей не сумели найти решение. Провинциальные собрания лишь создавали проблемы. Наконец в августе 1788 года Людовика XVI убедили созвать Генеральные штаты, которые не собирались с 1614 года.

Сначала Французская революция была похожа на Английскую: не нашлось только аналога пуританам. Созыв Генеральных штатов позволил недовольным аристократам во главе с графом де Мирабо и маркизом де Лафайетом выразить свое недовольство. Как и в Англии, нижняя палата делала то, что считала нужным. 17 июня 1789 года депутаты третьего сословия объявили себя Национальным собранием. Три дня спустя, собравшись в Зале для игры в мяч, они поклялись не расходиться, пока у Франции не будет конституции. До тех пор это была французская версия английского Долгого парламента. Но когда дело дошло до формулирования новых принципов политической жизни, французы заговорили почти как американцы. На первый взгляд, Декларация прав человека и гражданина 27 августа 1789 года не вызвала бы удивления в Филадельфии:

2. Естественные и неотъемлемые права человека… свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению…

10. Никого нельзя притеснять за его взгляды, включая его религиозные представления…

17. Так как собственность – неприкосновенное и священное право, никто не должен быть лишен ее.

Почему же Эдмунд Берк, начиная со своей пламенной речи 1 февраля 1790 года, яростно выступал против революции?

Французский бунт против мягкой и законной монархии принял характер более издевательский, яростный и оскорбительный, чем если бы народ выступал против узурпатора или самого кровавого тирана. Народ сопротивлялся уступкам. Его удары были направлены против протянутой руки, которая предлагала милость, пощаду и избавление… Успех предопределил наказание. Ниспровергнутые законы, разогнанные суды, бессильная промышленность, издыхающая торговля, неоплаченные долги, народ, доведенный до нищеты, разграбленная церковь, армия и гражданское общество в состоянии анархии, анархия, ставшая государственным устройством, каждое человеческое и божье создание, принесенное в жертву идолу народного доверия, и как следствие – национальное банкротство. Наконец, в довершение всего появляются бумажные деньги, принятые новой, ненадежной, грозящей падением властью; их обращение призвано поддержать великую империю.

Если бы Берк написал это в 1793 году, это было бы банальностью. Но предвидеть развитие событий лишь год спустя после начала революции?

“Общественный договор” (1762) Руссо – одна из самых опасных книг, порожденных западной цивилизацией. Человек, по Руссо, является “благородным дикарем”. Единственная законная власть, которой он подчинится, – “общая воля” народа. Согласно Руссо, она должна стать высшим авторитетом. Судьи и законодатели должны склониться перед ней. Не может быть никаких частных ассоциаций. Не может быть христианства, которое, в конечном счете, подразумевает разделение властей (церковная отделена от светской). Сво бода – это, без сомнения, благо. Но добродетель для Руссо важнее. Общая воля должна стать добродетелью в действии. Вот что ужаснуло Берка в Декларации прав человека и гражданина 1789 года:

6. Закон есть выражение общей воли…

10. Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом…

17. Так как собственность есть право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае установленной законом явной общественной необходимости (курсив мой. – Н. Ф.).

Эти оговорки вызывали у Берка подозрение. Руссоистский примат “общественного порядка” и “общественной необходимости” казался ему зловещим. По мнению Берка, “общая воля” – менее надежный способ выбора правителя, чем наследование, поскольку во втором случае правители с большей вероятностью будут уважать “благородную свободу”, которую Берк предпочитал абстрактной свободе. Третье сословие, согласно Берку, неизбежно будет развращено властью (и “денежными интересами”), в отличие от аристократии, которая обладает независимостью, обеспеченной ее богатством. Берк также понял значение конфискации церковных земель в ноябре 1789 года – одного из первых действительно революционных шагов – и опасность выпуска бумажных ассигнатов, обеспеченных лишь этими конфискованными землями. Он утверждал, что реальный “общественный договор” – это не руссоистский договор между “благородным дикарем” и “всеобщей волей”, но “товарищество” нынешнего и будущих поколений. Удивительно прозорливо Берк выступал против утопизма “профессоров-метафизиков”: “В парках их академий в конце каждой аллеи вы не увидите ничего, кроме виселицы” (самое великое пророчество эпохи). Он предупреждал, что нападки на традиционные институты выльются в “отвратительную и мрачную олигархию” и, в конечном счете, в военную диктатуру. И оказался прав.

Конституция, принятая в сентябре 1791 года, гарантировала неприкосновенность собственности, “неприкосновенность и священность” особы “короля французов”, свободу ассоциаций и вероисповедания. В течение двух лет все эти принципы были попраны, начиная с имущественных прав церкви. Свободу ассоциаций нарушил роспуск церковных орденов, гильдий и профессиональных объединений (хотя не политических фракций – те процветали). В августе 1792 года был нарушен привилегированный статус короля, схваченного после штурма Тюильри. Безусловно, Людовик XVI навлек на себя беду неудачной попыткой бежать из Парижа (королевская семья была замаскирована под свиту российской баронессы) к северо-восточной границе, в крепость Монмеди, оплот роялистов. После формирования нового, демократического Конвента в сентябре 1792 года цареубийство стало еще вероятнее. Но казнь Людовика XVI 21 января 1793 года имела совсем иные последствия, чем казнь Карла I. В Англии казнь короля явилась финалом гражданской войны, для Франции же она стала лишь увертюрой. Власть перешла через якобинское “Общество друзей конституции” к Коммуне, а после к Комитету общественного спасения и Комитету общественной безопасности Конвента. Не последний раз в западной истории революционеры вооружились новой религией, чтобы ожесточить себя. 10 ноября 1793 года был учрежден культ Разума – первая политическая религия нашего времени, с множеством образов, обрядов и мучеников.

Французская революция была насильственной с самого начала. Штурм ненавистной Бастилии 14 июля 1789 года ознаменовался обезглавливанием коменданта тюрьмы маркиза де Лонэ и парижского городского головы Жака де Флесселя.

Неделю спустя погибли генеральный контролер финансов Жозеф Франсуа Фулон и его зять Бертье де Савиньи. В октябре следующего года, когда толпа напала на королевскую семью в Версале, погибло около 100 человек. 1791 год отмечен “днем кинжалов” и резней на Марсовом поле. В сентябре 1792 года около 1400 заключенных роялистов казнили после контрреволюционных выступлений в Бретани, Вандее и Дофине. И все же было необходимо нечто большее, чтобы произвести террор – первую в наше время демонстрацию той мрачной истины, что революции пожирают собственных детей.

Поколение историков, вдохновлявшихся идеями Карла Маркса (см. главу 5), искало ответ в классовой борьбе. Причины революции искали в неурожаях, растущей цене хлеба и обидах санкюлотов – слоя, при старом режиме наиболее близкого к пролетариату. Но марксистские интерпретации оказались несостоятельными из-за многочисленных свидетельств того, что буржуазия не вела классовой войны с аристократией. Скорее это нотабли – отчасти буржуа, отчасти аристократы – совершили революцию. Гораздо более тонкая интерпретация была предложена интеллектуалом-аристократом Алексисом де Токвилем, две главные работы которого, “Демократия в Америке” (1835) и “Старый режим и революция” (1856), дают прекрасный ответ на вопрос, почему Франция не стала Америкой. Де Токвиль полагает, что существует 5 фундаментальных отличий между этими обществами и, следовательно, между революциями. Во-первых, Франция была централизованным государством, тогда как Америка была по своей природе федерацией, с деятельными ассамблеями и гражданским обществом. Во-вторых, французы предпочитали ставить “общую волю” выше буквы закона. Этой тенденции сопротивлялся могущественный цех юристов Америки. В-третьих, французские революционеры нападали на религию и церковь, а американское сектантство обеспечило им защиту от светских властей. (Де Токвиль был скептиком, но он лучше многих понимал социальное значение религии.) В-четвертых, французы отдали слишком большую власть безответственным интеллектуалам, тогда как в Америке безраздельно властвовали люди практического склада. Наконец, и это наиболее важно для де Токвиля, французы ставили равенство выше свободы. В конечном счете они предпочли Руссо Локку.

В главе XIII “Демократии в Америке” де Токвиль точно подметил, что

с первого дня своего рождения житель США уясняет, что в борьбе со злом и в преодолении жизненных трудностей нужно полагаться на себя; к властям он относится недоверчиво и с беспокойством, прибегая к их помощи только в том случае, когда совсем нельзя без них обойтись… В Америке свобода создавать политические организации неограниченна… политические объединения, способные пресекать деспотизм партий или произвол правителя, особенно необходимы в странах с демократическим режимом.

Слабость французского гражданского общества была основной причиной того, что французские республики нарушали права личности и вырождались в тиранию. Но де Токвиль добавил и шестой пункт:

У нас же в характере, ко всему прочему, заложен такой боевой дух, что мы считаем для себя почетным умереть с оружием в руках, принимая участие в любом безрассудном событии, вплоть до такого, которое может потрясти основы государственной власти.

Это, конечно, самое серьезное различие между двумя революциями. Обе должны были вести войну, чтобы выжить. Но война, которую должны были вести французские революционеры, была и масштабнее, и дольше. Это определяло остальные различия.

С июля 1791 года, когда император Священной Римской империи Леопольд II обратился к европейским монархам с призывом прийти к Людовику XVI на помощь (первым откликнулся Фридрих Вильгельм II, наследник Фридриха Великого), революция была вынуждена обороняться. Объявление Францией войны Австрии (апрель 1792 года), Великобритании, Голландии и Испании (февраль 1793 года) разожгло пожар гораздо более сильный и долгий, нежели американская Война за независимость. По данным Министерства обороны США, 4435 патриотов погибло, 6188 было ранено до осады Йорктауна (включительно), а во время Англо-американской войны 1812–1815 годов – 2260 и 4505 соответственно. Потери англичан оказались чуть ниже. Хотя многие раненые погибли, а значительная доля солдат и гражданских лиц скончалась от болезней и тягот войны, Войну за независимость США не стоит считать масштабным конфликтом. Некоторые из самых известных эпизодов – битва при Брендивайне (1777) или та же осада Йорктауна – по европейским меркам были мелкими стычками (в последнем случае боевые потери американцев составили 88 человек). Список погибших во французских революционных и наполеоновских войнах значительно длиннее: по одной оценке, в 1792–1815 годах погибло 3,5 миллиона человек. По самым скромным подсчетам, во имя революции погибло в 20 раз больше французов, чем американцев. Прибавим к ним жертвы репрессий: около 17 тысяч французов и француженок казнили по приговору суда (еще 12–40 тысяч – без суда), 80–300 тысяч погибло при подавлении восстания роялистов в Вандее. Французская революция в большей степени подорвала экономику. В Америке за инфляцией последовала стабилизация, во Франции – гиперинфляция и полное обесценивание ассигнатов. Все французы-мужчины были мобилизованы. Цены и заработная плата регулировались государством. Рыночная экономика рухнула.

Именно на этом фоне следует рассматривать радикализацию французской революции – исполнение пророчества Берка. С апреля 1793 года, когда власть сосредоточилась в руках Комитета общественного спасения, Париж превратился в сумасшедший дом. Сначала арестовали (и 31 октября казнили) жирондистов (отделение Якобинского клуба, конкурентами которого слева были монтаньяры). Следом (6 апреля 1794 года) на эшафот проследовали сторонники Жоржа Жака Дантона. Наконец, пришел черед Максимильена Робеспьера, первосвященника руссоистского культа республиканской добродетели и главной фигуры в Комитете общественного спасения. Он тоже угодил под нож гильотины. В этом danse macabre [танце смерти], сопровождаемом пением “Марсельезы”, до сих пор поражающей своей кровожадностью, самым опасным обвинением было обвинение в измене. Военные неудачи способствовали паранойе. Как и предвидел Берк, знакомый с классикой политической теории, демократию такого рода сменила олигархия, а олигархию – диктатура. За 10 лет Конвент сменила Директория (октябрь 1795 года), Директорию – первый консул (ноябрь 1799 года), а первого консула – император (декабрь 1804 года). То, что началось с Руссо, закончилось как ремейк падения Римской республики.

2 декабря 1805 года при Аустерлице 73,2 тысячи французов разбили 85,7 тысячи русских и австрийцев. Сравним с Йорктаунской кампанией 1781 года: тогда 17,6 тысячи солдат Вашингтона победили 8,3 тысячи “красных мундиров” Корнуоллиса. Общее число потерь в первом сражении превысило число всех участников второго более чем на 12 тысяч. При Аустерлице более трети русских солдат погибли, были ранены или пленены. При этом вооружение при Аустерлице не слишком отличалось от вооружения армии Фридриха Великого при Лейтене (1757). Основной урон, как и при Аустерлице, причинила полевая артиллерия. Однако во времена Наполеона изменился масштаб войны. К 1812 году французская армия насчитывала 700 тысяч солдат. В 1800–1812 годах было мобилизовано около 1,3 миллиона французов. Около 2 миллионов человек погибло во время наполеоновских войн (примерно половина из них – французы: почти уродившихся в 1790–1795 годах). Революция пожирала своих детей.

Чем американское гражданское общество отличалось от французского? Что позволило демократии уцелеть в Америке? Стало ли возвышение Наполеона вероятнее лишь потому, что французское государство было централизованным? Мы не можем сказать наверняка. Но уместно спросить, долго ли продержалась бы американская Конституция, если бы на долю США выпали те же военные и экономические испытания, которые уничтожили французскую Конституцию 1791 года?

Назад: Глава 4. Медицина

Дальше: Джаггернауты войны