Книга: Дама в черном

Назад: Глава IX Неожиданное прибытие Старого Боба

Дальше: Глава XI Нападение на Квадратную башню

Глава X

11 апреля

Это нападение произошло при обстоятельствах столь таинственных и непостижимых, что, если читатель позволит мне, дабы лучше все уяснить, я остановлюсь на некоторых подробностях нашего времяпрепровождения 11 апреля.

В течение всего этого дня стояла изнуряющая жара, и часы караула были особенно тяжелы. Солнце жгло немилосердно, и нам стоило бы немалого труда следить за поверхностью моря, которое блестело, как добела раскаленная стальная плита, если бы мы не вооружились темными очками, без которых трудно обойтись весной и летом в этой стране.

Утро

В девять часов я спустился из своей комнаты и направился в названную нами залой военного совета комнату, чтобы сменить Рультабия. Я не успел ни о чем спросить его, так как к нам тотчас вошел Дарзак и объявил, что должен сообщить нам нечто важное. Как выяснилось, он намеревался покинуть форт Геркулес вместе с госпожой Дарзак. Сначала это заявление повергло нас с Рультабием в полное изумление. Я начал разубеждать Дарзака, умоляя его не поступать так неосторожно. Рультабий холодно осведомился, какие причины могли заставить его внезапно решиться на отъезд. В ответ он произнес фразу, из которой мы поняли, насколько затруднительным становилось пребывание Дарзаков в замке Геркулес. Вот что он сказал: «У Эдит был нервный припадок!» Мы сейчас же догадались, из-за чего, потому как ни я, ни Рультабий ни минуты не сомневались, что с каждым часом Эдит ревновала все больше и все тяжелее воспринимала знаки внимания, оказываемые ее мужем госпоже Дарзак. Накануне вечером она устроила Артуру Рансу сцену, и Дарзак, совершавший обход по двору, уловил некоторые отзвуки разразившейся грозы.

Рультабий, как всегда, призвал на помощь свою способность рассуждать. Он согласился с Дарзаком, что его пребывание с женой в замке Геркулес должно быть по возможности сокращено, но вместе с тем дал ему понять, что ради собственной безопасности им не следует торопиться с отъездом. Если они уедут, Ларсан сумеет настичь их в такой стране и в такое время, когда они меньше всего этого ожидают. Здесь они предупреждены, они приняли меры предосторожности, и стены форта Геркулес служат им надежной защитой. Конечно, такое положение не могло продолжаться долго, но Рультабий попросил Дарзака подождать еще неделю.

Дарзак покинул нас, пожав плечами. Он казался раздраженным. Мы впервые видели его в таком настроении. Рультабий сказал:

– Госпожа Дарзак не бросит нас, и Робер останется. — И ушел, в свою очередь.

Через несколько минут явилась Эдит. Она была в простом, но невероятно прелестном платье. Эдит тотчас начала кокетничать со мной, несколько наигранно смеясь и мило подшучивая над моими охранными обязанностями. Я немного резко возразил ей, упрекнув ее в жестокосердии, так как для нее не было тайной, что этот тяжелый караул, на который мы тратили столько сил, спасал, быть может, в эту минуту лучшую из женщин. Тогда она воскликнула, расхохотавшись:

– Ах, она всех вас околдовала, должно быть!..

Боже мой! Как очаровательно она смеялась! В это утро у меня не хватило духу рассердиться на нее. Напротив, я и сам засмеялся.

– Дело в том, что тут есть небольшая доля правды, — сказал я.

– Мой муж до сих пор без ума от нее!.. А я и не думала, что он такой романтичный!.. Но я также, — кокетливо прибавила она, — я также романтична…

И она посмотрела на меня тем проникновенным взглядом, который уже однажды смутил меня…

– А!.. — протянул я.

– Например, — продолжала она как ни в чем не бывало, — я очень люблю поговорить с князем Галичем, который, разумеется, больший романтик, чем все вы, вместе взятые!

У меня, должно быть, было забавное выражение лица, так как она выразила по этому поводу шумное удовольствие. Какая странная маленькая женщина! Тогда я спросил ее, что это за князь Галич, о котором она так часто вспоминает. Эдит ответила, что мы увидим его за завтраком, на который она пригласила его специально для нас, и рассказала о нем кое-какие подробности. Таким образом, я узнал, что князь Галич — один из богатейших русских помещиков черноземной полосы России, простирающейся между северными лесами и южными степями.

В двадцать лет получив в наследство крупное имение, он сумел увеличить его благодаря разумному управлению, на которое трудно было считать способным молодого человека, чьими основными занятиями до сих пор являлись охота и чтение. Он приобрел славу мрачного скупца, а также, как ни странно, поэта. Он унаследовал от отца высокое положение при дворе императора; предполагали, что тот в память о важных услугах, оказанных отцом, принял под особое покровительство сына. Короче говоря, этот русский дворянин был баловнем судьбы. Не зная его, я уже чувствовал к нему антипатию. Что касается его отношений с Рансами, то они были прекрасными соседями. Купив два года назад роскошное имение, чьи висячие сады, цветущие террасы и благоуханные балконы заслужили ему в Гараване название вавилонских садов, князь оказал кое-какие услуги Эдит, когда она превращала свой передний двор в экзотический сад. Он подарил ей несколько растений, которые воскресили в замке Геркулеса растительность, свойственную берегам Тигра и Евфрата.

Мистер Ранс несколько раз приглашал князя обедать, а тот в ответ благодарил его, присылая вместо цветов ниневийскую пальму или кактус «Семирамида». Это ему ничего не стоило. У него было много таких растений, они стесняли его, к тому же он предпочитал розы. Эдит радовалась посещениям молодого князя, потому что тот читал ей стихи. Прочитав их по-русски, он переводил их на английский язык и даже сочинил сонет по-английски специально для нее. Американка была так польщена этим, что попросила перевести их с английского на русский. Эта литературная игра очень забавляла Эдит, но не доставляла большого удовольствия Артуру Рансу, который не скрывал, что загадочный князь Галич нравится ему лишь отчасти.

Ранс не понимал, как можно быть столь скупым. Я вполне разделял его мнение. Князь не держал экипажа. Он ездил на трамвае и нередко сам закупал провизию в сопровождении единственного своего лакея Ивана, который нес корзину. К тому же он торговался, прибавила молодая женщина, узнавшая эту подробность от своей кухарки, он торговался с продавцами рыбы из-за двух су. Как ни странно, эта чрезмерная скупость не отталкивала Эдит, находившую в нем некоторую оригинальность. Никто никогда не бывал у него. Он ни разу не приглашал Рансов полюбоваться своими садами.

– Он красив? — спросил я Эдит, когда она окончила свой панегирик.

– Слишком красив! — ответила она. — Вы увидите!..

Я не могу объяснить, почему ее ответ был мне особенно неприятен. Я не переставал думать об этом в течение всего своего дежурства, которое кончилось в половине двенадцатого.

Когда раздался первый звонок к завтраку, я поспешил в свою комнату вымыть руки и привести в порядок туалет, а затем стал быстро подниматься по лестнице Волчицы, предполагая, что завтрак будет подан в этой башне. Но в вестибюле я с удивлением остановился, услышав музыку. Кто в нынешних обстоятельствах решился играть на рояле в замке Геркулес? О, там к тому же пели, да, нежный мужской голос напевал вполголоса. Это была странная песня, то жалобная, то тревожная. Я знаю ее теперь наизусть — я столько раз потом слышал ее! Вы, быть может, хорошо ее знаете, если вам приходилось переезжать границу холодной Литвы и хоть раз побывать в обширной северной империи. Это песня полуобнаженных дев, завлекающих путника в волны и без сожаления топящих его, это песня озера русалок. Вот ее примерный текст:

«Если ты пойдешь к Свитецу в ночные часы и станешь лицом к озеру, твоим глазам откроются звезды над головой и звезды под ногами, и ты увидишь две одинаковые луны… Видишь эти цветы, ласкающие берег? Это жены и дочери Свитеца, которых Бог превратил в цветы. Они покачивают над бездной своими белыми головками, точно бабочки; их листья зеленеют, как иглы сосны, посеребренные инеем.

Образ невинности при жизни — они сохранили и после смерти свой девичий наряд; они живут в тени, и рука смертного не смеет коснуться их.

Царь со своей дружиной попытались однажды нарвать этих чудных цветов, чтобы украсить ими волосы и стальные шлемы.

Но все, кто вытягивал руку над волнами (так ужасна власть этих цветов!), были поражены тяжелой болезнью или падали замертво.

Когда время изгладило это из памяти людей, в народе сохранилось лишь воспоминание о наказании, и народ, увековечив его в своих сказаниях, назвал цветы эти „царями“!

Царица озера медленно удалилась, озеро разверзлось до глубочайших пучин, но взор тщетно искал прекрасную незнакомку, которую с головой накрыла волна и о которой никто и никогда больше не слышал…»

Вот что пел этот нежный мужской голос под меланхоличный аккомпанемент рояля. Я толкнул дверь и очутился лицом к лицу с молодым человеком, поднявшимся мне навстречу. За своей спиной я услышал шаги Эдит. Она познакомила нас. Передо мной был князь Галич.

Князь представлял собой то, что в романах принято называть «красивый задумчивый молодой человек»: прямой и немного жесткий профиль придавал бы его лицу строгое выражение, если бы в ясных, нежных и трогательно чистых глазах не сквозила душа ребенка. Эти глаза были обрамлены густыми ресницами такой черноты, как будто они были выкрашены; обратив внимание на эту особенность, вы сразу же находили объяснение своеобразному выражению лица князя.

Кожа его была даже слишком прозрачна и свежа, как у женщин или чахоточных больных. Таково было мое впечатление, но я внутренне был слишком предубежден против князя Галича, чтобы придать этому какое-нибудь значение. Я нашел его чересчур юным, без сомнения потому, что сам уже был не молод.

Я не знал, что сказать этому князю, распевавшему экзотические песни; миссис Эдит улыбнулась моему замешательству, взяла меня под руку, — что доставило мне большое удовольствие, — и повела нас через передний двор в ожидании второго звонка к завтраку, который должны были подать под навесом из пальмовых листьев на площадке башни Карла Смелого.

Завтрак. Нами овладевает панический страх

В двенадцать часов мы сели за стол на террасе Карла Смелого, с которой открывался роскошный вид на окрестности. Листва пальм давала скудную тень; мы бы не вынесли блеска раскаленного светила, если бы предусмотрительно не вооружились темными очками, о которых я уже упомянул в начале этой главы.

На завтраке присутствовали: профессор Станжерсон, Матильда, старый Боб, Дарзак, Артур Ранс, Эдит, Рультабий, князь Галич и я. Рультабий сидел спиной к морю, почти не интересуясь сидевшими за столом, и мог наблюдать за всем, что происходит на территории замка. Слуги находились на своих местах: папаша Жак у входной решетки, Маттони у ворот башни Садовника и Бернье в Квадратной башне, перед дверью в комнаты Дарзаков.

Сначала все молчали. Со стороны мы, наверно, производили жуткое впечатление, безмолвно сидя вокруг стола в своих темных очках, за которыми невозможно было разглядеть наших глаз так же, как и угадать мысли.

Князь Галич заговорил первый. Он был очень любезен с Рультабием и даже пробовал сделать ему комплимент, намекая на известность репортера, на что последний ответил довольно грубо. Князь, по-видимому, нисколько не обиделся и объяснил, что интересуется моим другом с тех пор, как узнал, что Рультабий должен вскоре выехать в Россию. На это репортер возразил, что ничего еще не решено и что он ждет приказаний редакции; князь очень удивился и вытащил из кармана газету. Это была статья на русском. Он перевел нам несколько строк, говоривших о скором приезде Рультабия в Петербург. По словам князя, там, в высших правительственных кругах, разыгрывались события столь невероятные, что по совету парижского начальника охраны русская полиция решилась просить редакцию газеты «Эпок» отпустить своего молодого репортера. Князь Галич представил дело в таком виде, что Рультабий покраснел до самых ушей и сухо заявил, что никогда в своей еще короткой жизни не выполнял полицейских обязанностей и что парижский начальник охраны и глава русской полиции — два идиота. Князь расхохотался, показывая свои красивые зубы, и я заметил, что улыбка его вовсе не приятна, а, наоборот, жестока и глупа, как улыбка ребенка на устах взрослого человека. Он вполне разделял мнение Рультабия и сказал:

– В самом деле, отрадно вас слушать, потому что в наше время от журналиста начинают требовать исполнения обязанностей, не имеющих ничего общего с занятием литературой.

Рультабий промолчал, и разговор оборвался. Эдит вновь оживила его, с восхищением заметив, как роскошна природа этих мест. Но, по ее мнению, на всем берегу не было ничего великолепнее вавилонских садов, о чем она и заявила, не без коварства прибавив:

– Они кажутся нам тем прекраснее, что на них можно смотреть лишь издали.

Удар был направлен очень метко, и я был уверен, что князь ответит на него приглашением. Но он не сделал ничего подобного. Эдит поджала губы и вдруг объявила:

– Не хочу больше вас обманывать, князь: я уже видела ваши сады.

– Каким образом? — осведомился тот с непонятным хладнокровием.

– Да, я была там…

Тут она рассказала, как ей удалось познакомиться с вавилонскими садами; князь слушал ее с ледяным выражением лица. Оказывается, она проникла туда с задней стороны, через калитку, непосредственно соединяющую сад с лесом на горе. Чем дальше Эдит углублялась в аллеи прекрасного парка, тем больше росло ее восхищение, несмотря на то что она была готова к чудесам вавилонских садов, тайну которых так смело нарушила. Незаметно для себя она подошла к небольшому черному, как уголь, пруду, на берегу которого увидела маленькую сморщенную старушку с подбородком, похожим на галошу. В руке у нее была большая калла. Заметив незваную гостью, маленькая старушка пустилась в бегство: она была так легка, что опиралась на каллу, как на палку. Все это было столь комично, что Эдит не могла удержаться от смеха. Она позвала старушку, но та еще больше напугалась и скрылась со своим цветком за стволом фигового дерева.

Эдит продолжала путь, но уже не так уверенно. Вдруг она услышала шелест листвы и тот особый шум, который производят дикие птицы, когда, вспугнутые охотником, вырываются из зеленой чащи. Это оказалась вторая старушка, такая же маленькая и еще более сморщенная, чем первая, но опиравшаяся уже на настоящую палку. Эдит потеряла ее из виду на повороте тропинки. И тут третья старушка, с двумя палками, отделилась от ствола гигантского эвкалипта и быстро скрылась, ловко управляясь со своими четырьмя ногами. Эдит пробиралась все дальше. Так она добралась до мраморной лестницы виллы, обрамленной розами, но три старушки выстроились на верхней ступени, как сороки на ветке, и угрожающе закаркали. Пришла очередь Эдит спасаться бегством.

Она рассказала о своем приключении с такой очаровательной непосредственностью и поэтичностью, что я был совершенно очарован и понял, насколько некоторые женщины, в которых нет ничего естественного, могут сильнее действовать на сердце мужчины в сравнении с теми, за которыми нет ничего, кроме природы.

Князь, по-видимому, нисколько не смутился и серьезно сказал:

– Это мои феи. Они не оставляли меня со дня моего рождения в Галицкой земле. Я не могу ни работать, ни жить без них. Я выхожу из дома только с их разрешения, и они приглядывают за мной с ревнивым постоянством.

Князь не успел окончить своего фантастического объяснения присутствия трех старух в вавилонских садах, как вошел Уолтер, лакей старого Боба. Он принес телеграмму Рультабию. Последний попросил разрешения вскрыть ее и прочел вслух:

«Приезжайте как можно скорее, ждем вас с нетерпением. Предстоит великолепный репортаж в Петербурге».

Телеграмма была подписана редактором «Эпок».

– Что вы теперь скажете, господин Рультабий? — спросил князь. — Не находите ли вы, что я прекрасно осведомлен?

Дама в черном не смогла сдержать вздоха.

– Я не поеду в Петербург, — объявил Рультабий.

– Об этом будут жалеть при дворе, — заметил князь. — И позвольте сказать вам, молодой человек, что вы упускаете случай составить карьеру.

Обращение «молодой человек» очень не понравилось Рультабию, который открыл рот, чтобы возразить, но тотчас, к моему изумлению, его закрыл. Князь продолжал:

– …Вы нашли бы там блестящее поле деятельности. Достойное человека, который сумел разоблачить Ларсана!..

Это имя прозвучало среди нас как удар грома, заставив всех опустить глаза за темными стеклами очков. Наступившее молчание было ужасно… Мы застыли на своих местах, как статуи.

Ларсан!.. Почему это имя, которое мы произносили довольно часто в последние сорок восемь часов, это имя, воплощавшее опасность, с которой мы начали свыкаться, — почему именно в этот момент оно произвело — по крайней мере на меня, — такое оглушительное действие? Мне хотелось убежать, и я чувствовал, что буду не в силах сдержаться, если встану со стула… Воцарившееся молчание усиливало это невероятное состояние гипноза… Почему никто не говорил?.. Что стало с веселостью старого Боба?.. Его совсем было не слышно за завтраком!.. А другие, другие, почему они оставались безмолвными за своими темными очками?.. Вдруг что-то заставило меня повернуть голову и посмотреть назад. И тут я понял, что кто-то смотрит на меня… чьи-то глаза были устремлены в мою сторону. Я не видел этих глаз, но я чувствовал взгляд… это был его взгляд… Тем не менее позади меня никого не было… ни справа, ни слева, ни спереди… никого, кроме людей, неподвижно сидевших вокруг стола. Тогда… тогда мной овладела уверенность, что глаза Ларсана смотрели на меня через одни из этих очков!.. Ах! Эти черные очки! Черные очки, за которыми скрывался Ларсан!.. А затем, сразу, я перестал что-либо чувствовать… Глаза, без сомнения, перестали глядеть… я вздохнул свободно… Вслед за этим я услышал еще два вздоха… Неужели Рультабий и дама в черном тоже почувствовали, одновременно со мной, гнет этих глаз?.. Старый Боб заговорил:

– Князь, я вовсе не думаю, что ваша последняя бедренная кость середины посттретичного периода…

И темные очки задвигались… Рультабий встал и сделал мне знак. Я нагнал его в зале заседаний. Как только я вошел, он запер дверь и сказал:

– Ну что, вы почувствовали его присутствие?

Я, задыхаясь, пробормотал;

– Он там!.. Он там!.. Если только мы не сошли с ума!..

Помолчав, я продолжал уже спокойнее:

– Вы знаете, Рультабий, не будет ничего удивительного, если мы сойдем с ума… Этот Ларсан доведет нас до сумасшедшего дома!.. Еще нет двух дней, как мы сидим, запершись в замке, и посмотрите, в каком состоянии…

Рультабий перебил меня:

– Но я чувствую его!.. Он там!.. Я почти касаюсь его!.. Но как?.. С тех пор как я вступил в замок, я чувствую, что не должен из него уходить!.. Я не попадусь в ловушку!.. Я не пойду искать его вне замка!..

Затем он успокоился совершенно, наморщил брови, закурил свою трубку и произнес, как в былые дни, хорошие дни, когда он еще не подозревал о том, что его связывает с Матильдой, когда его разум еще не был смущен голосом сердца:

– Подумаем!..

И он немедленно обратился к аргументу, которым уже не раз пользовался и который непрестанно повторял себе, чтобы, как он выражался, не дать себе увлечься внешней стороной дела. «Не искать Ларсана там, где он показывается, искать его всюду, где он скрывается».

Это очевидно вытекало из следующей предпосылки: «Он так свободно появляется там, где его нет, лишь для того, чтобы его не увидели там, где он есть».

И Рультабий продолжал:

– Ах! Внешняя сторона дела! Видите ли, Сенклер, бывают минуты, когда я хотел бы вырвать себе глаза! Вырвем же наши глаза, Сенклер, на пять минут… только на пять минут… и тогда мы, быть может, увидим все!

Он сел, положил трубку на стол и, взяв голову в руки, сказал:

– Вот, у меня нет больше глаз. Скажите мне, Сенклер: кто сейчас находится в замке?

– Кого я вижу в замке? — повторил я.

– Да нет! Да нет же! У вас нет больше глаз, вы больше ничего не видите! Перечислите, не видя! Перечислите всех!

– Прежде всего, вы и я, — сказал я, начиная наконец понимать, чего он хочет.

– Прекрасно.

– Ни вы, ни я, — продолжал я, — не можем быть Ларсаном.

– Почему?

– Почему?..

– Нет-нет, скажите!.. Вы должны сказать — почему? Я допускаю, что я не Ларсан, я уверен в этом, потому что я Рультабий, но вы — ведь вы не Рультабий! Докажите же мне, что вы не Ларсан!

– Если бы я был Ларсаном, вы увидели бы это!..

– Несчастный! — завопил Рультабий, сильнее нажимая кулаками на глаза. — У меня нет глаз! Я не могу вас видеть!.. Если бы жандармский бригадир Жарри не видел, что за игру в Трувиле садится граф де Мопа, он мог бы догадаться, что человеком, сдававшим карты, был Боллмейер! Если бы Нобле не встретился однажды вечером у госпожи Труайон с человеком, которого он знал как виконта Друэ д’Эрлон, он мог бы поклясться, что человеком, которого он собирался арестовать и не арестовал, потому что видел, был Боллмейер! Если бы инспектор Жиро, знавший графа де Моттевиля так же близко, как вы знаете меня, не видел на скачках в Лоншане графа де Моттевиля с двумя его друзьями, он арестовал бы Боллмейера! Ах, Сенклер, — прибавил молодой человек глухим и дрожащим голосом, — мой отец родился раньше меня… Нужно быть очень сильным, чтобы его арестовать!..

Эти слова были произнесены с таким отчаянием, что я только воздел руки к небу, чего Рультабий не заметил, так как он не хотел больше ничего видеть!..

– Нет! Нет! Не нужно никого больше видеть! — повторял он. — Ни вас, ни Станжерсона, ни Дарзака, ни Артура Ранса, ни старого Боба, ни князя Галича… Нужно лишь знать, почему каждый из них не может быть Ларсаном! Только тогда я буду спокойно дышать за этими каменными стенами…

Под сводами ворот раздавались равномерные шаги Маттони, несшего караул.

– А слуги? — произнес я с усилием. — А Маттони?.. А другие?

– Я знаю, знаю наверняка, что они не покидали форт Геркулес в то время, когда Ларсан показался Дарзакам на вокзале в Бурге…

– Признайтесь также, Рультабий, — прибавил я, — что вы не упомянули о них, потому как сейчас их не было за темными очками?

Рультабий топнул ногой и закричал:

– Молчите! Молчите, Сенклер!.. Вы раздражаете меня больше, чем моя мать!

Эта фраза, сказанная в гневе, странным образом поразила меня. Мне хотелось спросить Рультабия о душевном состоянии дамы в черном, но он продолжал:

– Итак, Сенклер — не Ларсан, потому что Сенклер был со мной в Трепоре в то время, как Ларсан был в Бурге. Профессор Станжерсон — не Ларсан, потому что он был на линии Дижон-Лион в то время, как Ларсан был в Бурге. Прибыв в Лион на одну минуту раньше него, Дарзаки видели, как он выходит из поезда. Но если для того, чтобы быть Ларсаном, достаточно быть в Бурге, то все могли бы оказаться Ларсаном, потому что все могли быть в Бурге. Во-первых, Дарзак был там; потом, Артур Ранс отсутствовал в течение двух дней перед прибытием профессора и Дарзака. Он вернулся в Ментону как раз к их приезду — Эдит сама говорила мне, что ее муж должен был уехать по делам на два дня. Старый Боб уезжал в Париж. Наконец, князя Галича никто не видел ни у гротов, ни вне вавилонских садов… Начнем с Дарзака.

– Рультабий! — вскрикнул я. — Это кощунство!

– Я знаю!

– Это глупо!..

– Знаю… Но почему?

– Потому что, — заговорил я вне себя, — Ларсан, конечно, может быть гением, он, возможно, сумеет обмануть полицейского, журналиста, репортера и, добавлю я, Рультабия… Он, возможно, сумеет обмануть дочь и сыграть роль ее отца, — я имею в виду профессора Станжерсона… Но ему никогда не удастся обмануть женщину и сойти за ее жениха. Эх, мой друг, Матильда Станжерсон знала Дарзака гораздо раньше, чем переступила под руку с ним порог форта Геркулес!..

– Но она знала также Ларсана! — прибавил холодно Рультабий. — Итак, мой дорогой, ваши доводы очень сильны, но так как я точно не знаю, до каких пределов простирается гений моего отца, я предпочитаю, чтобы вернуть Роберу Дарзаку его личность, которую не собирался, впрочем, у него отнимать, основываться на более прочном аргументе: если бы Робер Дарзак был Ларсаном, Ларсан не являлся бы несколько раз Матильде Станжерсон, потому что именно появление Ларсана и отдаляет Матильду Станжерсон от Робера Дарзака!

– Эх! — вздохнул я. — К чему напрасные рассуждения, когда стоит только открыть глаза?.. Откройте их, Рультабий!

Он послушался меня.

– На кого? — произнес он с невыразимой горечью. — На князя Галича?

– Почему нет? Он вам нравится, этот черноземный князь, распевающий литовские песни?

– Нет, — ответил Рультабий, — но он нравится госпоже Эдит.

И он ехидно рассмеялся. Я сжал кулаки. Он заметил это, но притворился, что ничего не видит.

– Князь Галич — нигилист, который нисколько меня не интересует, — сказал он спокойно.

– Вы уверены в этом?.. Кто вам сказал?

– Жена Бернье знакома с одной из маленьких старушек, о которых Эдит рассказывала нам за завтраком. Я навел справки. Это мать одного из троих несчастных, повешенных в Казани за покушение на кого-то. Я видел снимки… Другие две старушки — матери остальных… Ничего интересного! — резко заключил Рультабий.

Я не мог удержать жест восхищения.

– Вы не теряете времени даром!

– Другой также, — буркнул он.

Я скрестил руки.

– А старый Боб? — спросил я.

– Нет, дорогой мой, нет! — воскликнул почти в бешенстве Рультабий. — Этот нет!.. Вы заметили, что он носит парик, не правда ли?.. Так вот, можете быть уверены, что, когда мой отец надевает парик, этого не видно!

Он сказал это с такой злобой, что я хотел уйти, но он удержал меня:

– Ну что же?.. Мы еще ничего не сказали об Артуре Рансе!

– О! Этот не изменился… — ответил я.

– Опять глаза! Берегитесь ваших глаз, Сенклер…

Он сжал мне руку и ушел. Я на минуту остался на месте, погрузившись в раздумья. О, я был не прав, сказав, что Артур Ранс не изменился… Во-первых, теперь он чуть-чуть отпустил усы, что было совершенно ненормально для американца с его характером… Затем, он носил более длинные волосы, спустив широкую прядь на лоб… Кроме того, я не виделся с ним два года… люди всегда немного меняются за два года… и потом, Артур Ранс, который не пил ничего, кроме алкоголя, пьет только воду…

– Но, значит, Эдит?.. Ах, черт, я что, тоже с ума схожу?.. Почему я сказал «тоже»?.. Как… как дама в черном?.. как Рультабий?.. Разве я не нахожу, что Рультабий становится немного сумасшедшим?.. Ах! Дама в черном всех нас околдовала!.. Потому что дама в черном живет в постоянном страхе, — и мы дрожим под влиянием того же страха, что и она… Страх — заразная вещь… как холера.

О том, как я провел время между двенадцатью и пятью часами

Я воспользовался свободным временем и пошел немного отдохнуть в свою комнату, но спал я плохо, видя во сне, что старый Боб, Артур и Эдит — отвратительная шайка разбойников, поклявшихся погубить меня и Рультабия. Когда я проснулся под этим мрачным впечатлением и увидел древние башни и Старый замок, все эти грозные каменные глыбы, я понял причину своего кошмара и проговорил вслух: «В какую берлогу мы приехали искать спасения!» Подойдя к окну, я увидел Эдит, которая о чем-то беседовала с Рультабием, держа в своих красивых пальчиках яркую розу. Я сейчас же спустился во двор Карла Смелого, но уже не застал ее и последовал за Рультабием, который направлялся в Квадратную башню, совершая обход.

Я нашел его вполне спокойным, казалось, он вновь обрел власть над своими мыслями, а также глазами, которых он больше не закрывал. То, как он осматривает окружающую обстановку, всегда было зрелищем, достойным внимания. Ничто не ускользало от него. Квадратная башня, служившая жилищем Дамы в черном, была предметом его постоянных треволнений.

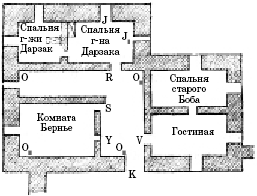

Тут, за несколько часов до того, как произошло таинственное нападение, я считаю уместным привести план жилого этажа этой башни, расположенного на одном уровне с двором Карла Смелого.

Войдя в Квадратную башню через единственную дверь К, вы попадаете в широкий коридор, составлявший когда-то часть караульного зала. Этот зал занимал прежде все пространство О, О1, О2, О3 и был окружен каменными стенами, сохранившимися до сих пор. Эдит поставила в этом зале деревянные перегородки, отделив довольно большую комнату с намерением превратить ее в ванную. Дверь в эту комнату, служившую помещением для Бернье, находилась в S. Чтобы попасть в R, где была единственная дверь в комнаты Дарзаков, необходимо было пройти мимо Бернье. Муж или жена Бернье всегда должны были сидеть в своей комнате, из которой через небольшое окошко Y можно было наблюдать также за дверью V, служившей входом в комнаты старого Боба. Во время отсутствия Дарзаков единственный ключ от двери К находился у Бернье; это был специальный ключ, сделанный накануне в мастерской, известной одному Рультабию. Молодой репортер сам поставил замок.

Рультабию очень хотелось, чтобы все те же предосторожности применялись и по отношению к старому Бобу, но последний воспротивился этому так энергично, что пришлось ему уступить. Старый Боб не хотел, чтобы с ним обращались как с преступником, и отстаивал свое право входить и выходить, когда ему вздумается, не прося всякий раз ключ у швейцара. Его дверь останется открытой, и он, таким образом, будет иметь возможность проходить из своей спальни или гостиной в рабочий кабинет в башне Карла Смелого, не стесняя ни себя, ни других. Из-за этого приходилось также оставить открытой и дверь К. Старый Боб потребовал этого, и Эдит поддержала его с некоторой иронией в голосе — иронией, относившейся к намерению Рультабия окружить старого Боба теми же предосторожностями, что и дочь профессора Станжерсона. «Но, господин Рультабий, мой дядя не боится, что его похитят», — сказала ему Эдит. И Рультабий понял, что ему остается лишь посмеяться вместе со старым Бобом над нелепой мыслью о похищении человека, единственное достоинство которого — обладание древним черепом! И он рассмеялся и согласился со старым Бобом, но на том условии, чтобы дверь К запиралась на ключ после десяти часов вечера и ключ этот оставался у супругов Бернье, которые откроют ему в случае надобности дверь. Это также стесняло старого Боба, который иногда очень поздно засиживался за работой в башне Карла Смелого. Но он, со своей стороны, не хотел во всем перечить этому славному Рультабию, который, как он говорил, боялся воров! Впрочем, в оправдание старого Боба я должен прибавить, что если он так неохотно шел навстречу моему юному другу, то лишь потому, что его не стали посвящать в восстание Ларсана из мертвых. Конечно, старику приходилось слышать немало рассказов о необыкновенных несчастьях, свалившихся на голову бедной мадемуазель Станжерсон, но он и не подозревал, что она не освободилась от этих несчастий, став госпожой Дарзак. Кроме того, старый Боб был эгоистом, как почти все ученые.

Рультабий, любезно осведомившись о здоровье тетушки Бернье, которая чистила картофель, доставая его из стоявшего на полу огромного мешка, попросил старика Бернье открыть нам дверь в комнаты Дарзаков.

Я в первый раз увидел спальню Дарзака. Она показалась мне холодной и темной. Эта большая комната была обставлена очень просто: туалетный столик был вдвинут в одно из заделанных теперь окон J; стена была так толста, что все это окно образовывало довольно большую нишу, из которой Дарзак и сделал себе туалетную комнату. Второе окно JI было меньше. Оба окна закрывали железные решетки с толстыми прутьями, между которыми с трудом можно было просунуть руку. Высокая дубовая кровать стояла в углу, образованном наружной стеной и каменной перегородкой, отделявшей спальню Дарзака от комнаты его жены. Прямо в углу башни находился вделанный в стену шкаф. Посередине комнаты стоял письменный стол, на котором лежали несколько научных книг и письменные принадлежности. Завершали меблировку кресло и три стула. Спрятаться в этой комнате иначе как в шкафу было немыслимо. Супругам Бернье был отдан строгий приказ осматривать этот шкаф, где висело платье Дарзака, всякий раз, как они убирали комнату, и сам Рультабий, который в отсутствии Дарзаков время от времени заходил в комнаты Квадратной башни, никогда не забывал порыться в нем.

Он проделал это в моем присутствии. Когда мы перешли затем в комнату госпожи Дарзак, мы были уверены, что никого не оставили в комнате Робера. Как только мы вышли из последней, сопровождавший нас Бернье запер, как и всегда, единственную дверь, соединявшую эту комнату с коридором. Комната госпожи Дарзак была меньше, но гораздо светлее и веселее комнаты ее мужа благодаря особому расположению окон. Как только мы переступили порог, Рультабий побледнел и, повернув ко мне свое доброе и погрустневшее лицо, спросил:

– Ну что, Сенклер, вы улавливаете аромат дамы в черном?

Черт возьми, нет! Я ничего не чувствовал. Окно, загороженное решеткой, как и все другие, выходившие на море, было широко открыто, и легкий ветерок колебал занавеску, висевшую на карнизе над вешалкой, которая была прибита к одной из стен. Другая стена была занята кроватью. Вешалка была прибита так высоко, что висевшие на ней платья и пеньюары, а также закрывавшая их занавеска не достигали пола, так что всякому пожелавшему там скрыться невозможно было бы спрятать ноги. Также невозможно было и повиснуть на вешалке, так как она была очень легкой и не выдержала бы тяжести человеческого тела. Это, однако, не помешало Рультабию тщательно осмотреть весь гардероб. В комнате не было стенного шкафа. Туалет, письменный стол, кресло, два стула, четыре стены — и в них никого, кроме нас.

Рультабий, заглянув под кровать, сделал знак, что пора уходить, и быстро вытолкал нас из помещения Дарзаков. Сам он вышел последним. Бернье сейчас же запер дверь маленьким ключом, который и спрятал в верхний карман жилета, застегнувшись затем на все пуговицы. Мы обошли все коридоры, а также помещение старого Боба, состоявшее из гостиной и спальни, столь же доступных для осмотра, как и комнаты Дарзаков. В комнатах никого не было, обстановка казалась очень скромной: стенной шкаф, книжный шкаф, наполовину пустые, с открытыми дверцами. Когда мы выходили из помещения, тетушка Бернье расположилась на пороге своей двери, по-прежнему занятая чисткой картофеля.

Мы зашли в комнату Бернье и осмотрели ее так же, как и все прочие. Остальные этажи были необитаемы и сообщались с нижним посредством узкой внутренней лестницы, начинавшейся в О3 и кончавшейся на вершине башни. Люк в потолке комнаты Бернье закрывал лестницу. Рультабий потребовал молоток и гвозди и заколотил люк. Таким образом, пользоваться лестницей стало невозможно.

Можно смело утверждать, что ничто не ускользало от Рультабия и он, совершив обход Квадратной башни, не оставил там никого, кроме супругов Бернье. Можно равным образом сказать, что ни одного человека не было в помещении Дарзаков до тех пор, как Бернье несколько минут спустя не открыл его сам Дарзаку, о чем я сейчас расскажу.

Было приблизительно без пяти минут пять, когда мы, оставив Бернье в коридоре перед дверью в комнату Дарзака, вышли с Рультабием во двор Карла Смелого, дойдя до площадки старой башни ВII. Усевшись на парапете, мы смотрели на берег, привлеченные кровавой окраской Красных Скал, как вдруг заметили на краю Большой Бармы, разинувшей свою таинственную пасть среди пылающих скал, пляшущий силуэт старого Боба. Он был единственным черным пятном на фоне Красных Скал. Силой какого волшебного анахронизма этот факельщик из похоронного бюро, в своем черном сюртуке и высоком цилиндре, перенесся ко входу в эту трехсоттысячелетнюю пещеру, образовавшуюся в кипящей лаве, чтобы служить первой кровлей первой семье в первые дни земли? Этот мрачный землекоп потрясал своим черепом и хохотал… хохотал… хохотал. Ах! Как этот смех теперь был неприятен нам! Он резал нам слух.

От старого Боба наше внимание переключилось на Робера Дарзака, который только что прошел под воротами башни Садовника и пересекал двор Карла Смелого. Он не заметил нас. Ему-то было не до смеха! Рультабий жалел его и понимал, что терпение Дарзака должно скоро истощиться. После завтрака Дарзак еще раз сказал моему другу, который потом передал мне этот разговор:

– Неделя — это много! Я не знаю, смогу ли я выносить эту муку еще целую неделю.

– Куда же вы поедете? — спросил его Рультабий.

– В Рим! — ответил тот.

Очевидно, дочь профессора Станжерсона последует за ним только туда, и, как полагал Рультабий, именно соображение, что папа может уладить их дела, навело несчастного Дарзака на мысль о путешествии! Бедный, бедный Дарзак! Нет, правда, его судьба была слишком печальна. Мы не сводили с него взгляда, пока он не вошел в Квадратную башню. Его стан еще больше согнулся. Он держал руки в карманах. У него был такой вид, точно ему все опротивело, все! Да, с руками в карманах у него действительно был такой вид! Но потерпите, он вынет свои руки из карманов и перестанет давать повод для улыбок! И я, который улыбнулся, могу признаться: Дарзак при гениальном содействии Рультабия заставил меня пережить ужас, который вряд ли когда-либо переживали люди!.. А сейчас! Кто бы поверил этому!..

Дарзак прошел прямо в Квадратную башню, где его, разумеется, встретил Бернье, открывший ему дверь в его комнату. Так как Бернье стоял перед этой дверью, так как ключ был у него в кармане и так как впоследствии было установлено, что ни один из железных прутов оконной решетки не был подпилен, мы твердо заявляем, что в то время, когда Дарзак вошел в свою комнату, в ней никого не было. И это правда.

Разумеется, все это было установлено нами после; если я и говорю вам об этом раньше, то лишь потому, что я уже был под влиянием того необъяснимого, что в эту минуту еще скрыто во мраке, но готово выйти наружу. В тот момент было пять часов.

Вечер с пяти часов до той минуты, когда было совершено нападение на Квадратную башню

Мы с Рультабием проболтали еще около часа, сидя на площадке башни ВII. Вдруг Рультабий ударил меня по плечу и, воскликнув: «А я думаю!..» — исчез в Квадратной башне, куда и я последовал за ним. Мне даже в голову не приходило то, о чем он думал. А думал он о мешке с картофелем, который и высыпал на пол комнаты Бернье, к полному недоумению добрейшей старушки. Затем, получив ответ на терзавший его вопрос, Рультабий вернулся вместе со мной во двор Карла Смелого.

Госпожа Дарзак показалась на минуту в окне комнаты, занятой ее отцом на втором этаже Волчицы.

Жара стала невыносимой. Приближалась сильная гроза, и мы надеялись, что она разразится как можно скорее. Море сделалось неподвижным, точно затянутым слоем масла. Мы чувствовали тяжесть в груди. Все, что осталось проворного — на земле и в небесах, — это фигура старого Боба, вновь показавшаяся у входа в пещеру Большой Бармы. Он размахивал руками. Можно подумать, что он пляшет. Но нет, он держал речь. Однако к кому он обращается? Мы перегибаемся через парапет, чтобы получше рассмотреть. На песчаном берегу, несомненно, есть кто-то, с кем старый Боб делится своими доисторическими фантазиями. Но пальмовые листья скрывают от наших глаз собеседников старого Боба. Наконец, его аудитория приходит в движение и приближается к «черному профессору», как называет его Рультабий. Аудитория состоит из двух человек: Эдит… Это может быть только она, с ее кошачьей грацией и манерой опираться на руку мужа… На руку мужа? Но это не ее муж! Что же это за человек, молодой человек, на руку которого Эдит опирается столь изящно?

Рультабий оборачивается, пытаясь найти глазами кого-нибудь, кто мог бы прояснить нам этот вопрос. Бернье как раз стоит на пороге двери в Квадратную башню. Рультабий делает ему знак подойти.

– Кто это с госпожой Эдит? — спрашивает репортер.

– Князь Галич, — отвечает без колебаний Бернье.

Мы с Рультабием недоуменно переглядываемся. Мы еще ни разу не видели князя Галича издали и не наблюдали за его походкой, но, право, я никогда не думал, что у него такая манера ходить… И потом, он казался мне меньше ростом… Рультабий угадывает мою мысль и пожимает плечами.

– Хорошо, — говорит он Бернье. — Спасибо…

И мы продолжаем наблюдать за Эдит и ее князем.

– Надо признаться, — добавляет Бернье, прежде чем оставить нас, — этот князь не особенно мне нравится. Он слишком нежен, слишком белокур, и глаза у него слишком светлые. Говорит, что он русский. Приезжает, покидает страну, никого не предупреждая! Предпоследний раз, когда его пригласили завтракать, хозяева ждали его и долго не решались сесть за стол. И тут вдруг приходит телеграмма, в которой он извиняется и пишет, что не может быть к завтраку, так как опоздал на поезд. А телеграмма из Москвы! — И Бернье, посмеиваясь, возвращается в свою башню.

Наши взоры по-прежнему устремлены на прибрежный песок. Эдит и князь продолжают прогулку, направляясь к гроту Ромео и Джульетты; старый Боб вдруг перестает жестикулировать, направляется к замку, входит в него, пересекает двор, и мы видим (с площадки башни ВII), что он больше не смеется: старый Боб — олицетворение скорби. Он не произносит ни слова, проходит под воротами. Мы окликаем его. Он нас не слышит. Боб несет перед собой в вытянутых руках старый череп; вдруг он разражается гневом, осыпая череп ужасными проклятиями. Он входит в круглую башню, и до нас еще долго доносится его брань и какие-то глухие удары. Можно подумать, что он бьется о стены.

В это время на часах Нового замка пробило шесть. И почти одновременно над морем прокатился первый отдаленный раскат грома. Горизонт совсем почернел.

Конюх Уолтер, славный малый, на редкость глупый, но по-собачьи преданный хозяину, каковым являлся для него старый Боб, прошел под воротами башни Садовника и, оказавшись во дворе Карла Смелого, приблизился к нам. Он передал мне и Рультабию по письму и продолжил свой путь к Квадратной башне. Рультабий остановил его и спросил, что он собирается там делать. Уолтер ответил, что хочет передать Бернье почту для госпожи и господина Дарзак; это было сказано по-английски, так как Уолтер не знает другого языка, мы же владеем английским в достаточной мере, чтобы понять его. Уолтер стал разносить почту, после того как папаше Жаку запретили покидать входные ворота. Рультабий забрал у него письма, сказав, что сам передаст их.

В эту минуту упали первые капли дождя. Мы направились к двери в комнату Дарзака; в коридоре, сидя на стуле, Бернье курил свою трубку.

– Дарзак все еще там? — спросил Рультабий.

– Не шелохнулся, — ответил Бернье.

Мы постучали и услышали звук отодвигаемого изнутри запора. (Эта задвижка всегда должна была запираться, как только кто-нибудь входил в комнату, — таково было требование Рультабия.)

Когда мы вошли к Дарзаку, он был занят своей корреспонденцией за маленьким письменным столом, как раз напротив двери R, лицом к ней. Но следите внимательно за всеми нашими движениями. Итак, Рультабий ворчит, что полученное им письмо повторяет утреннюю телеграмму: редакция торопит его вернуться в Париж, с тем чтобы непременно послать в Россию.

Дарзак рассеянно пробегает глазами те два или три письма, которые мы ему передали, и кладет их в карман. Я протягиваю Рультабию только что полученное мною послание от моего парижского друга, который сообщает мне кое-какие несущественные подробности об отъезде Бриньоля и вместе с тем пишет, что Бриньоль оставил адрес для корреспонденции: Соспель, Альпийская гостиница. Это в высшей степени интересно, и Дарзак с Рультабием обрадовались новым сведениям. Мы решаем отправиться в Соспель, как только представится возможность, и выходим из комнаты Дарзака. Дверь в комнату его жены не заперта — я вижу это собственными глазами. Госпожи Дарзак в ее комнате нет. Как только мы выходим, Бернье тотчас запирает за нами дверь на ключ… я видел это, точно видел… и ключ кладет в карман своего жилета. Я как сейчас вижу, как он кладет ключ в верхний карман жилета, клянусь в этом!.. и застегивает пуговицу.

Затем мы все втроем выходим из Квадратной башни, все втроем, оставив в коридоре лишь Бернье, верного сторожевого пса, каким он был до самого последнего дня. Если он и был когда-то браконьером, это еще не значит, что он не может быть отменным сторожем. Наоборот, сторожевые псы как раз и промышляют браконьерством. И я могу во всеуслышание заявить, что бы ни последовало дальше: Бернье всегда исполнял свой долг и говорил только правду. Его жена также прекрасно исполняла свои обязанности и к тому же была не болтлива. Теперь, овдовев, она служит у меня и будет рада прочесть мое мнение о ней, а также похвалу ее мужу. Они оба заслужили это.

Было около половины седьмого, когда мы, выйдя из Квадратной башни, отправились втроем — я, Рультабий и Дарзак — навестить Боба в Круглую башню. Едва мы успели войти в залу, как Дарзак вскрикнул при виде своего наброска, над которым он работал со вчерашнего дня. Он пытался воспроизвести план форта Геркулес в том его виде, какой он имел в XV столетии, по документам, показанным нам Артуром Рансом. Чертеж был весь измят, и краска расплылась. Дарзак тщетно пытался получить объяснение от старого Боба, который стоял на коленях перед ящиком со скелетом и был настолько поглощен изучением берцовой кости, что не удосужился ответить ему.

Я должен сделать маленькое отступление, чтобы извиниться перед читателем за те подробности, с которыми я воспроизвожу все наши поступки и жесты, но я должен оговориться, что самые незначительные поступки имели в действительности большую важность, так как каждый шаг, который мы делали, приближал нас к драме, о чем мы, увы, и не подозревали.

Ввиду того что старый Боб продолжал пребывать в дурном настроении, мы с Рультабием ушли, оставив Дарзака перед его испорченным чертежом. Выйдя из Круглой башни, я поднял глаза к небу, на которое наползала огромная черная туча. Гроза была близко. Дождь уже начинал накрапывать, но мы задыхались.

– Я пойду лягу, — объявил я. — Я не могу больше… Может быть, наверху с открытыми окнами будет посвежее…

Рультабий пошел со мной в Новый замок. Вдруг, когда мы уже поднялись на первую площадку широкой лестницы, он остановил меня.

– Постойте, — проговорил он шепотом, — она здесь…

– Кто?

– Дама в черном! Разве вы не чувствуете? Лестница благоухает ею!.. — И он скрылся за ближайшей дверью, попросив меня продолжать мой путь, не обращая на него внимания, что я и сделал.

Каково же было мое изумление, когда, распахнув дверь в свою комнату, я очутился лицом к лицу с Матильдой!.. Она вскрикнула и исчезла в полумраке, улетев, как вспугнутая птица. Я бросился к лестнице и наклонился над перилами. Она скользнула вниз по ступеням, как призрак. Вскоре она была уже на первом этаже; под собой я увидел Рультабия, который, перегнувшись через перила нижней площадки, смотрел ей вслед. Рультабий поднялся ко мне.

– Ну! — сказал он. — Что я вам говорил!.. Несчастная!..

Он казался сильно взволнованным.

– Я попросил у Дарзака неделю… Но нужно, чтобы все было окончено через двадцать четыре часа, иначе моих сил не хватит!..

И он рухнул на стул, сорвав галстук и простонав:

– Я задыхаюсь!.. Задыхаюсь!

– Воды! — воскликнул я и бросился к графину, но мой друг остановил меня.

– Нет!.. Мне нужно небесной воды… — И он указал на черное небо, которое все никак не разражалось дождем.

Десять минут он просидел в раздумьях на стуле. Меня удивляло, что Рультабий не задал мне вопроса, за каким занятием застал я в своей комнате даму в черном. Я затруднился бы ответить ему. Наконец, он поднялся.

– Куда вы?

– На пост, стеречь ворота.

Даже обед он попросил принести ему туда. Остальные сели обедать в половине девятого в зале Волчицы. Робер Дарзак, пришедший из комнаты старого Боба, заявил, что последний не хочет есть. Эдит, беспокоясь о здоровье старика, сейчас же отправилась в Круглую башню. Она не захотела, чтобы Артур Ранс сопровождал ее; у них, по-видимому, были весьма натянутые отношения. Во время этих пререканий вошла дама в черном под руку с профессором Станжерсоном. Матильда посмотрела на меня с трогательным упреком. Она не сводила с меня взгляда. Никто ничего не ел. Артур Ранс не мог оторвать глаз от дамы в черном. Все окна были открыты, и все-таки мы задыхались. Сверкнула молния, за ней раздался страшный удар грома, и наконец начался ливень. У присутствующих вырвался вздох облегчения. Эдит вернулась как раз вовремя — она не попала под страшный дождь, который грозил затопить весь полуостров.

Эдит оживленно начала рассказывать про старого Боба: когда она пришла в его комнату, он сидел за письменным столом, сгорбившись и обхватив голову руками. Старик упорно не отрывал рук от ушей и не отвечал на ее вопросы. Тогда она легонько ткнула его булавкой с рубиновой головкой, которой обыкновенно закалывала складки легкого шарфа, наброшенного на плечи. Он зарычал, вырвал у нее эту булавку и с яростью швырнул на стол. Затем, он прикрикнул, да так грубо, как еще никогда не говорил с ней:

– Госпожа племянница, оставьте меня в покое!

Эдит была настолько обижена этим тоном, что вышла, не прибавив ни слова и пообещав себе, что ноги ее не будет в этот вечер в Круглой башне. Выходя оттуда, она оглянулась, чтобы бросить последний взгляд на своего дядю, и остолбенела от того, что увидела. Череп валялся на столе старого Боба с выпавшей челюстью, весь в крови, а ее дядя, всегда обращавшийся с древностью очень деликатно, плевал на него! Ей стало страшно, и она убежала.

Робер Дарзак успокоил Эдит, заверив ее, что череп старого Боба был на самом деле вымазан не кровью, а краской. Я первый встал из-за стола, чтобы поспешить к Рультабию, а также чтобы уйти от взгляда Матильды. Зачем дама в черном приходила в мою комнату? Мне предстояло очень скоро это узнать.

Когда я вышел, молнии сверкали над моей головой, а дождь лил с удвоенной силой. Одним прыжком я оказался под воротами. Рультабия не было! Я нашел его на террасе ВII: он наблюдал за дверью в Квадратную башню и совершенно вымок под проливным дождем. Я потряс его за плечо и попытался увести под ворота.

– Пусти меня! — воскликнул он. — Пусти же! Это потоп! Ах, как хорошо! Как прекрасен этот небесный гнев! У тебя нет желания заглушить своим криком гром? А я буду кричать, слушай! Я кричу!.. Я кричу!.. Го-го-го!.. Громче грома!.. Его уже не слышно!..

И он принялся кричать в ночную тьму, заглушая шум дождя и волн дикими воплями. На этот раз я серьезно испугался, что он потерял рассудок. Увы! Бедное дитя изливало в этих бессознательных криках сжигавшую его жестокую муку, пламя которой он не мог потушить в своем героическом сердце, муку быть сыном Ларсана!

Я резко обернулся, так как кто-то схватил меня за руку и темная фигура приникла ко мне среди бури:

– Где он?.. Где он?..

Это была Матильда Дарзак, которая также искала Рультабия. Новый удар молнии осветил нас. Рультабий, охваченный страданием, выкрикивал свои «Го-го!», которые, казалось, вот-вот разорвут ему грудь. Она услышала его. Мы промокли насквозь: дождь и море обдавали нас целыми потоками воды. Юбка госпожи Дарзак хлопала в темноте, как черный флаг, и обвивалась вокруг моих ног. Я вынужден был поддержать несчастную, так как чувствовал, что она вот-вот лишится чувств.

Вдруг среди этого хаоса стихии, среди этой бури, под проливным дождем, под рев разбушевавшегося моря я почувствовал ее аромат, нежный и проникновенный. О! Я понял! Я понял наконец, почему Рультабий узнал его через много лет… Да-да, это был запах, исполненный грусти, аромат, напоенный глубокой печалью… Особенный, едва уловимый и совершенно своеобразный, аромат заброшенного цветка, обреченного расцвести только для себя… Наконец-то я ощутил его, запах, который навеял мне такие мысли, когда я пытался позднее анализировать его… Но этот аромат, нежный и одновременно навязчивый, одурманил меня посреди этой битвы вод, ветра и грозы — сразу, как только я его уловил. Необыкновенный аромат! Да, необыкновенный, потому что я двадцать раз проходил мимо дамы в черном, не замечая, не улавливая его своеобразия, и вот оно явилось мне в ту минуту, когда даже самые сильные запахи земли были сметены, как дыхание розы, морским ураганом. О, я осознал, что не всякий может понять аромат дамы в черном, что для этого нужно обладать высшим разумом и что, весьма возможно, в тот вечер на меня снизошло озарение, хотя я и не понимал, что` совершается вокруг меня. Да, если вам удалось хоть раз уловить сей меланхоличный, пленительный и при этом безнадежный аромат — это было на всю жизнь! И ваше сердце с тех пор должно было благоухать нежностью, если это было сердце сына, как сердце Рультабия, или пылать страстью, если это было сердце любовника, как сердце Дарзака, — или пропитаться ядом, если это было сердце преступника, как сердце Ларсана… Нет-нет, у вас не хватило бы сил не замечать его больше! И теперь я понимаю Рультабия, и Дарзака, и Ларсана, и причину несчастий дочери профессора Станжерсона!..

Итак, дама в черном, держась за мою руку, среди бури звала Рультабия, но он неожиданно скрылся в ночи крича: «Духи дамы в черном!»

Несчастная зарыдала и увлекла меня за собой, к Квадратной башне. Я постучал кулаком в дверь, которую нам открыл Бернье. Матильда не переставала плакать. Я утешал ее банальными фразами, умоляя успокоиться, а между тем отдал бы свое состояние, лишь бы найти слова, которые, не выдавая никого, позволили бы ей, быть может, понять, какое участие я принимал в драме, разыгравшейся между матерью и сыном.

Она увлекла меня направо, в гостиную перед спальней старого Боба, без сомнения, лишь потому, что дверь в нее оставалась открытой. Здесь мы были также одни, как были бы одни и в ее комнате, потому что старый Боб поздно засиживался за работой в башне Карла Смелого.

Боже мой! Разумеется, воспоминание о минутах, проведенных в обществе дамы в черном, не самое тяжелое за тот вечер, но я был подвергнут допросу, которого не ожидал. Когда, даже не обращая внимания на то, в каком мы оба виде (с меня текли на паркет целые лужи, как со старого зонта), она спросила меня: «Давно ли вы, Сенклер, ездили в Трепор?» — я был ошеломлен, оглушен этим вопросом больше, чем всеми ударами грома. И я понял, что мне придется выдержать более опасный натиск, чем натиск волн, который веками выдерживают здешние скалы! Я, по всей видимости, выдал волнение, которое вызвал во мне этот неожиданный вопрос. Я ничего не ответил, только что-то пробормотал, при этом у меня был довольно нелепый вид. Много лет прошло уже с тех пор, но я как сейчас вижу ту сцену, точно смотрел на себя со стороны. Есть люди, которые могут вымокнуть, но выглядеть при этом вполне достойно. Дама в черном промокла насквозь, как и я, но была восхитительно прекрасна со своей полураспустившейся прической, обнажившейся шеей и изящными плечами, выделявшимися под намокшим шелком одежды, которая казалась мне покрывалом, наброшенным наследником Фидия на бессмертный мрамор, превращенный под его резцом в шедевр! Я сознаю, что употребляю слишком напыщенные фразы. Это из-за волнения, которое не покидает меня при воспоминании о событиях той ночи даже спустя много лет. Не буду больше останавливаться на этом предмете. Те, кому довелось видеть дочь профессора Станжерсона, поймут меня… Я же хочу здесь лишь засвидетельствовать перед лицом Рультабия почтительное восхищение, наполнившее мое сердце при виде его божественно-прекрасной матери, которая пришла умолять меня нарушить мою клятву. Потому что я поклялся Рультабию молчать, и вот, увы, мое молчание говорило красноречивее, чем самая горячая речь.

Она взяла мои руки в свои и сказала таким тоном, которого я не забуду никогда:

– Вы его друг. Скажите же ему, что мы оба достаточно страдали! — И прибавила с глухим рыданием: — Зачем он продолжает лгать?

Я молчал. Да и что я мог ответить? Эта женщина всегда держалась так отстраненно — со всеми вообще и со мной в частности. Я никогда не существовал для нее… И вот, после того как она позволила мне уловить аромат дамы в черном, она плачет передо мной, как старый друг.

Да, как старый друг… Я понял все из нескольких фраз, жалобных и простых, как любовь матери… все, что скрывал от меня этот маленький заговорщик Рультабий. Несомненно, эта игра в прятки не могла продолжаться дольше — они прекрасно разгадали друг друга. Движимая инстинктом, она хотела знать наверняка, кто этот Рультабий, который спас ее. Ему было столько же лет, сколько и тому — другому… и он так походил на другого. К ней в Ментону пришло письмо, доказывающее, что Рультабий солгал — он никогда не учился в Бордо. Она сейчас же потребовала у молодого человека объяснений, но тот отказался дать их. Когда же она заговорила о Трепоре, о колледже в д’О и нашем путешествии туда до прибытия в Ментону, он заволновался.

– Но как вы узнали об этом? — воскликнул я, выдавая тем самым себя с головой.

Она не стала торжествовать, вырвав у меня это невинное признание. В двух словах она разъяснила мне свою военную хитрость. Да, я застал ее в своей комнате неспроста, и она уже не в первый раз заглядывала туда. На моем багаже сохранилась этикетка с отметкой станции назначения д’О.

– Почему он не бросился в мои объятия? — простонала она. — Неужели, отказываясь быть сыном Ларсана, он никогда не захочет признать меня своей матерью?

Рультабий вел себя жестоко по отношению к этой женщине, которая считала своего ребенка мертвым, безутешно оплакивала его и которая наконец, среди всех этих страданий, увидела его живым, воскресшим… Ах, несчастный!.. Накануне вечером он расхохотался ей в лицо, когда она, обессилев, крикнула ему, что у нее был сын и что этот сын — он. Он расхохотался ей в лицо, задыхаясь от слез! Я никогда не думал, что Рультабий может быть так жесток, так скрытен и несправедлив…

Безусловно, он вел себя непозволительно. Он дошел до того, что крикнул ей: «Я не уверен, что у меня вообще есть какой-нибудь отец, даже и вор!» После этих-то слов она вошла в Квадратную башню и решила умереть. Но она не для того нашла потерянного сына, чтобы сейчас же вновь потерять его, и осталась жить. Я был вне себя! Я целовал ее руки. Я просил у нее прощения за Рультабия. Итак, вот к какому результату привело поведение моего друга. Под тем предлогом, что должен защитить ее от Ларсана, он сам убивал ее! Я не хотел больше слышать об этом. Я знал слишком много. Я бросился бежать. Я позвал Бернье, который открыл мне дверь, и вышел из Квадратной башни, кляня Рультабия. Я надеялся найти его во дворе Карла Смелого, но там никого не было.

У ворот стоял на карауле Маттони. В комнате моего друга я увидел свет. Я взбежал по лестнице, перешагивая через несколько ступеней. Наконец, я оказался у двери и распахнул ее.

– Что вам угодно, Сенклер?

В нескольких отрывистых фразах я передал ему наш разговор с дамой в черном.

– Она не все вам сказала, мой друг, — возразил он ледяным тоном. — Она не сказала вам, что запретила мне трогать этого человека!

– Это правда, — воскликнул я. — Я слышал это!..

– Ну, так о чем же вы рассуждаете? — продолжал он грубо. — Вы не знаете, что она заявила мне вчера!.. Она приказала мне уехать! Она сказала, что предпочла бы умереть, чем видеть меня в борьбе с моим отцом!

Он ехидно ухмыльнулся.

– С моим отцом!.. Она, без сомнения, считает его сильнее меня!..

Он был страшен, произнося эти слова. Но вдруг он преобразился, и нежная улыбка озарила его милое лицо.

– Она боится за меня! Ну вот, я же — я тоже боюсь за нее!.. И я должен забыть, кто мой отец и кто моя мать!

В этот момент ночное безмолвие разорвал выстрел, а за ним раздался душераздирающий крик. Ах! Опять этот крик, как тогда, в необъяснимую ночь на галерее! Волосы встали дыбом у меня на голове.

Рультабий зашатался, как будто пуля попала в него. Затем подскочил к открытому окну и в отчаянии закричал:

– Мама! Мама!